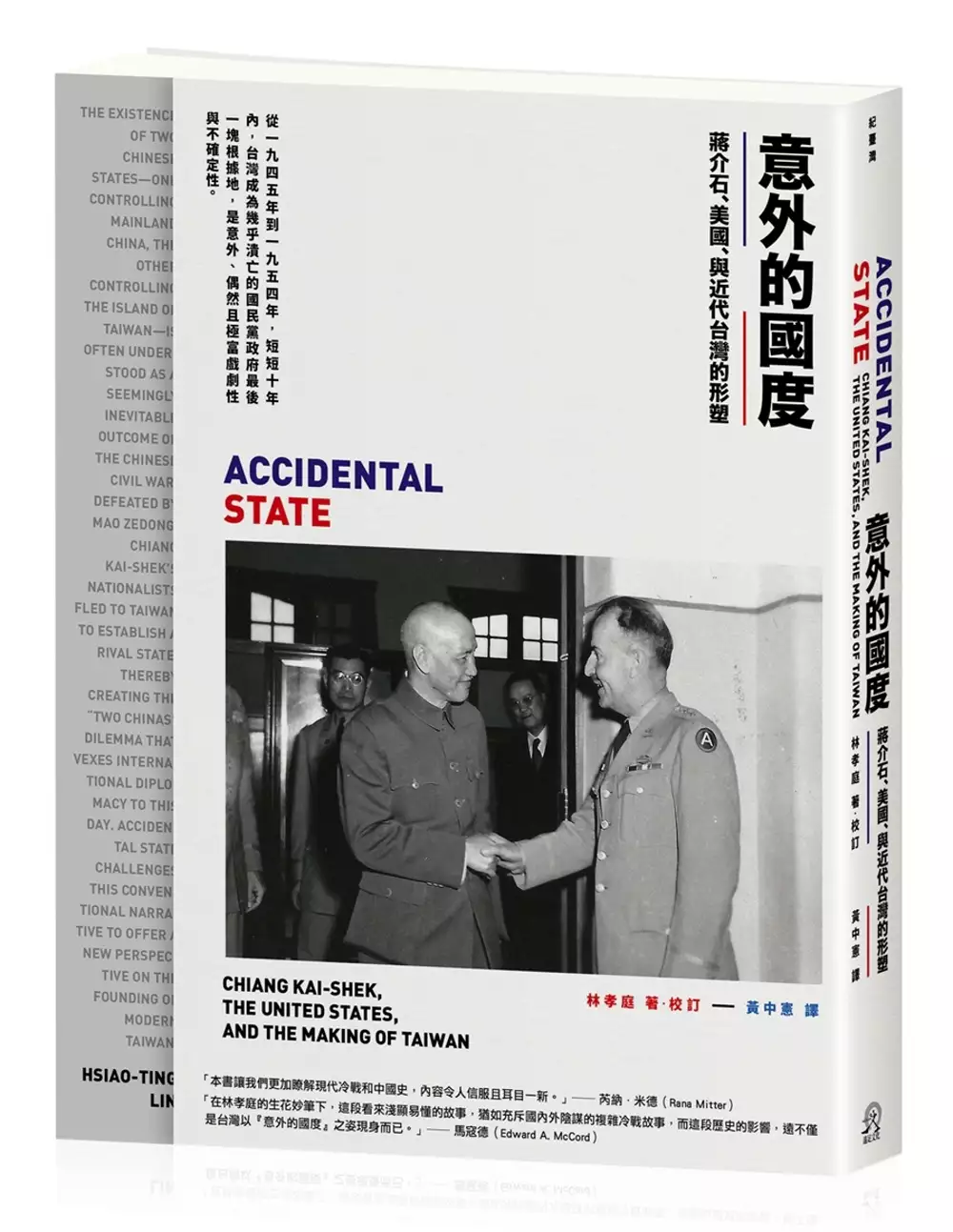

美軍vs解放軍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林中斌亓樂義寫的 撥雲見日:破解台美中三方困局 和林孝庭的 意外的國度:蔣介石、美國、與近代台灣的形塑都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2023 軍艦繞台美軍- dmproductions.online也說明:출범 軍艦繞台美軍11.04.2023 Administrator 軍艦繞台美軍軍艦繞台美軍 ... 發言及以新聞稿稱解放軍在台灣島週邊海空域進行的針對性訓練不僅僅是繞經 ...

這兩本書分別來自時報 和遠足文化所出版 。

國防大學 戰略研究所 沈明室所指導 張水泉的 美國對台戰略模糊與清晰:以川普政府時期為例 (2021),提出美軍vs解放軍關鍵因素是什麼,來自於川普、印太戰略、戰略模糊、戰略清晰。

而第二篇論文國防大學 政治學系 顏錦標所指導 魏弘武的 共軍機艦繞臺事件對軍事訓練役新兵轉服志願役意願影響之研究 (2021),提出因為有 心理威懾、共軍機艦繞臺、從軍意願、需求層次理論的重點而找出了 美軍vs解放軍的解答。

最後網站名家-美元美軍VS.人民幣解放軍 - 中華台灣福爾摩沙國防軍則補充:名家-美元美軍VS.人民幣解放軍2015年05月26日04:10 曾復生小字型中字型大字型點閱3669 我要評比8/10 15 分享.

撥雲見日:破解台美中三方困局

為了解決美軍vs解放軍 的問題,作者林中斌亓樂義 這樣論述:

台灣贏、美國贏、中國贏 三方俱贏,是未來的希望,也是未來的可能 目前台美中三方的困局,有如烏雲蔽日,不見光明。一為複雜的態勢,二為心理分析學裡的「情結」。正如現在渾沌的景象,部分來自客觀的現實,部分來自主觀的認知。 此書《撥雲見日》企圖照明三方各自內部的死角,及彼此之間的盲點。希望提升讀者對全盤主觀的了解,進而有助於大家合力破解客觀障礙。 ●引發核戰,自我毀滅。中美皆備核武,雙方即使擦槍走火也可能升高為核武大戰,沒有贏家。 ●全球化、網路化的經濟高度互相依存,程度超過以往。損傷對方,不利自己。美國川普總統競選時威脅的中美貿易大戰,就任後已逐漸煙消雲散了。 ●高科技視訊

使國家領袖實時(real time)掌控國際衝突現場。一次大戰的悲劇不會重演。 ●今日的大國政府和社會不允許非理性領袖把國家帶上毀滅之路。 21世紀的大國之間,矛盾雖不可免,但為自身的利益,與對方合作必須超越對抗。 真正「國家利益」是長遠的「國家利益」。政策如果短期獲利,但長期遺害,反而違背真正「國家利益」。而在今日的世界──網路相連、空氣互通、環保與共,各國真正的國家利益長遠下去趨向相同。在21世紀的世界村裡,一個國家自己雖富足而別人窮困,自己雖安全而別人危險,都不可能持久。活在今日的地球,國家自掃門前雪已經不能徹底解決問題了。損人利己的「國家利益」,最後變成「國家損失」。

本書特色 本書篇章安排依序為中國、美國、台灣。邏輯是:台灣是小國,中、美是大國。大國牽動小國的力量多,小國牽動大國力量少。所以先看大國,後看小國。新興的中國變動快幅度大,建制的美國變動慢幅度小。所以先看中國,再看美國。 本書側重的部分有別於以往既有而熟知的觀察。中國篇章包括:在唯物辯證法和無神論主導的政黨統治下,中國的文化和宗教復興;北京外交和戰略特色根源於古代兵法,如「鬥而不破」、「超軍事手段優先」、「不戰而主東亞」等。 美國篇章包括:檢視川普總統帶來的變局;探討變局的根源;強調目前社會分裂的美國雖然陷入內政泥淖,未來數十年仍將在國際上舉足輕重,因為它有自我批判修正的傳統。

美國將避免以往歷史中帝國典型的下場──緩慢崛起但快速崩潰。台灣篇章包括:近代小國在強鄰旁謀求生存進而發展的實例;中共統台的選項和台灣安全的因應;台灣的強項和大戰略。 作者簡介 林中斌 曾任: ˙台灣國防部軍政副部長、陸委會首席副主委 ˙美國華府智庫「美國企業研究院」(AEI)專任學者兼亞洲研究部副主任 ˙美國華府喬治城大學(Georgetown University)外交學院講座教授 ˙高雄中山大學政治研究所教授兼所長 ˙淡江大學國際事務與戰略研究所教授 學歷: ˙喬治城大學政治系碩士及博士 (1980 & 1986) ˙加州大學洛杉磯分校(UC

LA)企管碩士(1975) ˙美國保齡格綠大學(Bowling Green State University)地質系碩士(1969) ˙台灣大學地質系學士(1965) 專書: ˙大災變(2011) ˙劍與花的歲月(2009) ˙偶而言中(2008) ˙以智取勝(2005) ˙核霸(1999) ˙龍威(1992) ˙China’s Nuclear Weapons Strategy(1988) 主編: ˙廟算台海(2002) ˙PRC Tomorrow(1996) 合著: ˙鬥而不破(2012)。 居留北美二十九年

,未入外國國籍 平生從未參與國內外任何政黨 亓樂義 資深媒體人。曾任中國時報大陸新聞中心主任記者,在中國大陸駐點採訪22年(1991-2013);獲得2011年吳舜文新聞深度報導獎;現任國防部《國防報告書》諮詢委員(2004-)。目前時有參加兩岸媒體有關軍事和區域安全談話性節目。美國北德州(UNT)大學國際關係碩士(1988)、東海大學政治系學士(1982)。著作《蔣夫人與華興》(2011);《三戰風雲-新形勢下的台海危機》(2008);《捍衛行動-1996台海飛彈危機風雲錄》(2006,內容含中華民國國防部「永固專案」部分檔案紀實)等書。 序一/林中斌 序二/

亓樂義 前言 第一篇 中國的前景 第一章 政治:北京模式 徙木立信/權力反腐/六位一體/寧左勿右/不做胡耀邦/太子無黨/群眾路線/權力重組/北京模式/集中領導力/非典型共產黨/宗教不是鴉片/解除西藏定時炸彈/ 反腐暗流/官員不作為/時不我待/度過嚴峻的2016年 第二章 經濟:前景樂觀大於悲觀 金融危機/股災和前景的爭論/被輕忽的強項/樂觀大於悲觀/傅利曼訪中/加入世貿/深化改革/權貴集團/新常態/中等收入陷阱/創新效率/專利數量登峰質量滯後/聚天下英才 第三章 文化:傳統與心靈復興 中式國服/儒家文化/講好中國故事/儒藏/王陽明熱/儒家促穩定/台灣教材/儒學更新/死亡之吻/基督教

興起/家庭教會/米蘭敕令/中梵建交?/習近平全家的佛緣/道德重建/佛教進入中共上層/多元佛教/高山修行勝地/信仰屏障/慈濟啟示/ 第四章 外交:不戰而主東亞 南海仲裁 歷史腳註/南沙建島 後發先至/因應美軍 鬥而不破/漁船遊艇 迎戰軍艦/西沙軍演/解放軍磨合轉型/航母前出島鏈/戰略空軍威懾關島/軍改勝算/嘿,同志們好!/不戰而主東亞/1914 VS. 2049/避免修昔底德陷阱/一帶一路/氣勢難擋/地緣戰略與中國全球布局/核心價值觀/中國的挑戰/國際法要補課/「南海仲裁」的教訓 第二篇 美國的變局 第五章 川普:美國民主失常 選前/選舉/選後/川普的中國政策/川普政策大轉彎/川普當政的

意涵/變局的先兆 第六章 社會:貧富不均,差距擴大 三代同堂/嚴重失業/財富壟斷/暴力充斥 第七章 經濟:金融失序,國債飆升 無薪假/金融風暴/基礎建設荒廢 第八章 國防:久戰耗材,軍力透支 大砍軍費/基地負擔/成本失控/醜聞悲劇/軍力下滑 第九章 政治:兩黨惡鬥,政策癱瘓 人事拖延/負面投票 第十章 外交:反恐失誤,爛攤未清 反恐失誤/介入東亞/難以持久/調適派萌芽和崛起/拿錢手軟 第十一章 中國:鬥而不破 奇正相生/誰主沉浮?/美國領導!? 第三篇 台灣的抉擇 第十二章 外交:避險平衡 能戰才能和/內治而後制敵/委曲求全/遇強謙服/平衡靈巧/群眾性防衛 第十三章 內政:

執行力是王道 菁英治理/自由無價?/超越媒體/任人唯才/溝通協調/台灣內閣 第十四章 國防:戰略防守、多重嚇阻 中共統台手段/台灣還需要國防嗎?/台灣大戰略下的國防/台灣大戰略/武統論的升降/向外武嚇 根源內部/「蔡習會」探索/國防四化/反點穴戰/威脅改變/洞悉敵情 /混合型戰爭/創新與不對稱戰力/募兵新使命 第十五章 社會:台灣優勢 生活風格/性靈自由/社會進步的燈塔 前言 1478年,義大利北部城邦翡冷翠(Firenze, 佛羅倫斯)與羅馬教廷交惡。教皇組織聯盟大軍壓境,翡冷翠危在旦夕。 孤立無援的翡冷翠君主羅倫佐(Lorenzo de Medici, 1449

─92),年僅29。深沉的外表,掩飾這位君主的年少。大敵當前,他簡從厚禮,前赴教廷盟友之一的城邦拿玻里(Napoli),折衝3個月,成功說服其國王費蘭德(Ferrante, 1423─94)退出羅馬聯盟,引發骨牌效應,羅馬被迫撤軍。 羅倫佐解除危機後聲名大噪,但他沒有得意忘形,更是小心翼翼經營義大利北部城邦間的和平政策,與鄰近的奧圖曼帝國保持良好關係,甚至捐棄前嫌,派家人進入羅馬,服伺教廷。 30年後,他的2個兒子先後當選為羅馬教皇,史稱里奧十世(Leo X)與克里門七世(Clement VII)。翡冷翠不但未被羅馬消滅,反而經由積極參與和侍奉羅馬,反而成了教廷的主人。

羅倫佐一手經略和平環境,一手大倡歐洲失傳已久的古希臘經典文化,宮廷裡古典學者穿梭不止。他還重振比薩大學為世界頂尖學府,鼓勵新穎的科學發明,達文西(Leonardo da Vinci, 1452─1519)和米開蘭基羅(Michelangelo Buonarroti, 1475─1564)均受恩於他,從而開創輝煌的文藝復興,由翡冷翠擴散至義大利,再至歐洲,廣傳四海,帶動人類文明,進而改變世界。 翡冷翠是大戰略的典範 作為一個小國寡民的統治者,羅倫佐的大戰略無非是要生存與發展,以確保家族永續的統治地位。為達此戰略目標,他運用外交、經濟、金融、地緣乃至文化上的所有資源和手段

,並在目標和手段之間做出合理安排,在堅持與妥協之間做出通盤考慮。過與不及,都可能使翡冷翠遭到滅頂之災。 費蘭德以殘暴出名,曾殺來使並製成木乃伊點綴餐廳。羅倫佐前往求見,除了膽識過人,還能洞見拿玻里是拆解教皇聯盟的突破口,故而以身試險;3個月的談判,不可能只談權謀政治。羅倫佐成長於當時歐洲最有名望之一的麥迪奇(Medici)家族,父親熱心於藝術贊助和收藏,母親是業餘詩人。他允文允武,不只19歲比武贏得冠軍,又熱愛藝術和哲學,並慷慨贊助不少學者、藝術家和詩人。從小父親就委派他去羅馬會見教皇或參加重要宗教和政治活動,其外交才能在天賦之外又加薰陶歷練。 羅倫佐能打動費蘭德及其皇后的

心,除了個人魅力和學養,以及他雄厚的家族資源,也必定在費蘭德心中留下「保住翡冷翠,就是保住自己」的深刻戰略認知。 當然,像羅倫佐這般天縱英明的統治者,歷來少見。作為一個現代民主國家,台灣不能寄望於1、2位所謂的聖君賢相,而應該並且有條件組成一個廉能高效的政府,群策群力把台灣帶往一個民主、繁榮、均富的國家之林。 大戰略超越軍事,涵蓋政治、經濟、外交、社會、文化、心理,乃至環境生態等非傳統安全領域,涉及國家總體生存與發展等各層面。沒有大戰略觀,政府將手忙腳亂,頭痛醫頭,腳痛醫腳。一個國家通常所追求的目標,不外乎政治尊嚴、經濟發展與國防安全,3項同時做到最好,但那往往只出現在歷史

上少數強國的特定時空,絕大多數的情況是有所取捨;孰先孰後,如何在目標和手段之間求取平衡,考驗執政者的智慧和能力。這就是大戰略的功能之一。 美國總統柯林頓(William J. Clinton)上台時,首要之務是減少赤字,刺激經濟,促進繁榮。因此他在外交上就自由、民主、人權的政治立場上妥協,給予非民主的中國最惠國待遇,卸任時他真的做到赤字歸零。到了小布希(George W. Bush)執政,他把自由民主人權列為首要,猛批中共,雙邊關係鬧得很僵。「911」恐怖攻擊發生後,安全反恐列為優先,美中關係轉緩。因此有北京學者稱,恐怖攻擊基本扭轉了911之前中美關係惡化的趨勢。 再來看台

灣。李登輝總統主政初期,開啟辜汪會談,和大陸保持穩定關係。從1995年7月至96年3月發生兩岸飛彈危機後,李登輝對台商在大陸投資改採「戒急用忍」政策,引起工商界對「國家安全和商業利益」如何取得平衡的激辯。各界毀譽參半,評價兩極。但有一點可以確定,從1997年起台灣經濟成長下滑,台塑集團董事長王永慶為此發表《正視台灣經濟處境,採取必要對應措施》萬言書,送交新上任總統陳水扁,痛批李登輝12年執政把台灣經濟帶入慘境。又稱鎖國政策。 大戰略是一個有機的整體。政治、經濟、軍事、外交、社會、文化、心理乃至環境生態等,相輔相成又相互制約,任何片面的觀點和做法均不足取,需要從總體上審時度勢。尊嚴、繁

榮和安全,從空間上看,涉及兩岸和區域安全與經貿整合,有輕重緩急;時間上需有中短期規劃,能一以貫之。從陳水扁到馬英九執政,大戰略的優先順序不明,看不出中短期規劃,各部會凡事請示,事後又難以自圓其說,在在說明缺乏大戰略指導下的尷尬處境。 一般而言,各國大戰略實施的路徑和手段,基於不同國情、國力和所處的地緣環境與威脅而互有差異。台灣既處於博弈的大國之間,又在兩岸關係亦敵亦友,國內認同嚴重分歧的交互運作下,情況異常複雜,歷史少有先例。本書僅以事態分析,不做理論探討,盡可能不受政治立場的牽絆,進而闡明台灣為求生存與發展應有的戰略思考與作為。 本書共分3篇,依序是「中國的前景」、「美國

的變局」與「台灣的抉擇」。中國崛起勢不可擋,對台灣的影響最為直接,故以首篇開局;美國國力下滑,新任總統帶來變數,但仍主導世界與亞太格局,失察攸關台灣生存發展,繼以中篇;作為中美兩強的戰略前沿,台灣只有看清中美動向,撥雲見日,才能做出正確抉擇,作為結尾。 第一篇 中國的前景 「如果我們美國能做1天中國,多好!」(Let’s be China for a day) 這是美國名記者湯馬斯.佛里曼(Thomas L. Friedman)的幻想,寫在他2008年9月出版的新書裡。他的意思是說:平日沒有效率的美國政府,如果暫時換成中國政府,可以馬上通過一堆應該通過的法案,立刻有效地執行。

1天之後,美國人民又可以回到平常習慣的自由民主的生活裡。 2012年底,習近平接任中共總書記。2013年3月,他接任國家主席。2013年4月,中國全國法院羈押3年以上未結的案件:有1,845件,4,459人。2016年10月,全國久壓不決案件歸零,全部清理完畢。這就是中國政府的效率。 美國的優點是自由民主,但是缺點是政府沒有效率。相對的,中國的優點是政府有效率,但缺點是自由民主的程度比不上西方。 其實認為中美各有利弊,而且把中美兩國等量齊觀,是種新的看法。在西方的論述裡,它首度出現於2004年。之前,西方的看法是,中國又窮又不自由又不民主,可說是無一是處。 2004年5月,當時1位背

景特殊的美國人在北京教書。他創立新的詞彙,叫「北京模式」(Beijing consensus)及「華府模式」(Washington consensus),並且相提並論加以比較。清華大學教授喬舒亞.雷默(Joshua C. Ramo)曾經在美國《時代雜誌》做過主筆,也在高盛公司做過顧問。 「北京模式」令他印象深刻是因為,鄧小平推動改革後,中國經濟規模在20年後增加8倍。其精神是「摸著石頭過河」,也就是在務實穩定的前提下,不斷嘗試新的路線。中國在不同於西方民主的一黨專政之下,採取像西方式的市場經濟。 中國的改革阻力大,但是成就令人注目,甚至引起西方菁英的羨慕。其中1位是史蒂芬.羅奇(Ste

phen S. Roach)。他曾經做過高盛亞洲部門董事長,有豐富實地的經驗,後來成為耶魯大學的學者。羅奇在2013年11月25日的《紐約時報》發表社論,題目叫〈中國改革,美國停滯〉(Chinese Reform, U.S. Stasis)。言下之意,是為中國改革鼓掌叫好,也為美國問題重重的狀況擔憂。 時間進入2016年,一度令人羨慕的「北京模式」亮起許多紅燈。 香港銅鑼灣書店因為出版《習近平情史》,雖然內容八卦不足為信,但書店員工神祕消失,據說是被大陸越境逮人。鄧小平許諾的「一國兩制」旦夕破功,全球譁然。

美軍vs解放軍進入發燒排行的影片

關心新冠肺炎疫情➔https://bit.ly/2tXmOJU

少康看藍營改革➔https://bit.ly/2tYPaU8

少康戰情室精彩回顧➔https://bit.ly/37il9w0

✔訂閱【少康戰情室】https://bit.ly/2sDiKcZ

●完整版HD集數快速找➔https://bit.ly/2Etctbf

鎖定TVBS 56台首播

●按讚粉絲頁:http://bit.ly/2fMs1us

美國對台戰略模糊與清晰:以川普政府時期為例

為了解決美軍vs解放軍 的問題,作者張水泉 這樣論述:

2016年11月美國準總統川普首開先例與總統蔡英文通話,並稱蔡為台灣總統。而川普上任後高層官員訪台、友台法案、重要軍售、挺台言論與船艦穿越台海等行為,實質展現支持台灣的立場與態度,甚至在美國政府發布的「印太戰略」報告中,也可看出台灣的戰略地位有所提升,難道這就是美國對台「戰略清晰」?事實上,美國的兩岸政策長久以來都是採「戰略模糊」應對,意即「不可預測性」讓中共不敢輕易犯台,也讓台灣不冒進走向獨立,也就是不讓任一方片面改變台海現狀。然而美國歷任總統在「中美三公報」與「台灣關係法」框架下,對台戰略仍會有「開綠燈」的清晰時刻,因此本文嘗試以戰略指標重新建構川普對台的模糊與清晰,作為未來美國領導人對

台戰略的檢證工具。本文研究發現,川普任內美台交往過程中,其內部經濟問題以及外部中共全方位挑戰美國霸權等威脅,再加上川普個人仇共、善變、重商、不讓利的獨特性格,使得台灣在川普治下得到更多保證。但是川普本人及政府官員面對「出兵協防台灣」問題,還是以模糊立場回應,畢竟「戰略模糊」仍是美台關係主流,不同的是「戰術清晰」也越來越明顯,只要台灣不改變現狀並持恆建構可恃戰力,美台關係將持續朝向正面發展,台灣也可以獲得更多戰略紅利。

意外的國度:蔣介石、美國、與近代台灣的形塑

為了解決美軍vs解放軍 的問題,作者林孝庭 這樣論述:

中華民國在台灣,是人為的因素或歷史的必然? 還是一連串偶發事件與無心作為下的歷史巧合? 《意外的國度》探討「中華民國在台灣」究竟是如何形成的,而這個歷史過程中,美國所扮演的角色又如何轉變。台海兩岸兩個中國政權的存在──一個控制中國大陸,一個控制台灣島──常被理解為中國內戰不可避免的結果。蔣介石的國民黨遭毛澤東擊敗後逃到台灣,建立一個與中共相抗衡的國家,從而創造出國際間棘手的「兩個中國」難題。《意外的國度》挑戰這個傳統說法,帶領讀者從新的視角檢視近代台灣的創建與形塑。 台灣的政治地位從一開始就充滿曲折。此島於甲午戰爭後割讓日本,二次大戰期間同盟國承諾蔣介石,日本戰敗後台灣會還

給中國。隨著國共內戰轉為不利於國民黨,美國的決策者重新評估是否繼續支持蔣介石,於是「台灣託管論」開始盛行。之後冷戰對立和擔心台灣落入共黨之手,又使華府調整其政策。但美國對以台灣為最後根據地的中華民國的支持,仍然模稜兩可。台灣這個雖未享有完整主權但實質上存在的國家,得奮力在國際舞台上爭得一席之地。 本書作者林孝庭以中、英文檔案史料為基礎,包括蔣中正總統文物、國民黨黨史資料、蔣介石私人日記、宋子文專檔與美國國務院、中央情報局等相關文件檔案,嘗試描繪出「中華民國在台灣」這段關鍵時刻的另一種歷史風貌,跳脫我們過去所普遍認知的框架,來重述這一段歷史。本書主張中華民國與中國國民黨的黨國體制在台灣形成

的歷史過程,遠比過去學界所認知的,要更為複雜與詭譎,其中摻雜著許多以往為人所忽略的歷史因素與因緣際會。這個過程歸於諸多因素,包括二次大戰與戰後許多鮮為人知的,即興式的、未預先設定的、充滿著個人色彩的政策制訂與規畫,甚至蘊藏著歷史意外與巧合。「中華民國在台灣」的歷史形塑過程中,還充分體現出美國政府官方與民間諸多人物,其所曾經扮演過的複雜關鍵角色,同時也與二戰後至冷戰初期,美國在亞太地區的地緣戰略問題,究竟如何與國民黨政權的崩潰和內部權力鬥爭,關係密切。 從1945年到1954年短短十年裡,台灣從日本的一塊殖民地,成為戰後中國的一個省,再從中國邊陲島嶼,轉變為幾乎潰亡的中華民國最後一塊領土根

據地,以及國民黨政府最後的權力據點,台灣成為中華民國反共中樞的歷史過程,是意外、偶然、極富戲劇性與不確定性。1943年的開羅會議上,當中、美、英同盟國三巨頭共同討論台灣與澎湖的前途時,沒有人能夠預見,短短十餘年內,台灣會有如此劇烈的演變。在此過程中,美國的角色,上自政府組織下至許許多多個別人士,其政策規劃與制定、諸多大膽的假設與曾經被束之高閣的建言、對國共內戰「錯誤」的局勢推論,其許多的作為與不作為,都對台灣的政治前途,帶來深遠影響,也對形塑「中華民國在台灣」的關鍵時刻,扮演了重要角色。這個1949年以後與由中國共產黨統治的中國大陸不相統屬的中華民國在台灣的形塑,其過程蘊含著許多機緣巧合,與國

民黨政府營內部的政治傾軋,國共內戰,以及與冷戰開始後國際強權在東亞地區的地緣戰略與決策,都有著密不可分的關聯。 作者在探討中華民國如何在台灣形塑與深植的過程中,也揭露了許多過去鮮為人知的歷史,並提出新的詮釋。譬如,葛超智在二二八事件中所扮演的角色,其對事件後台灣未來政治發展走向的建言,輾轉為蔣介石所接受,讓台灣有機會脫離統制經濟,逐步推進新的政經架構,並在未來數年間國民黨黨國體制在台灣深化,扮演一個「鋪路」的工作。而1950年6月韓戰的爆發,可說是影響「中華民國在台灣」永久化此一歷史過程中,最重大也最關鍵的意外事件。鮮為人知的是,在韓戰爆發前後的一段時間裡,從蔣介石與南韓大使的密電中可知

,他嘗試在東亞地區引發一場大戰,讓他有機會扭轉劣勢並且「翻盤」;加上美國對風雨飄搖國民黨政府的影響,藉由退役海軍上將柯克與其所領導的非正式顧問團,與之後在台灣設立的「西方公司」,以及蔣介石祕密延請日本軍事顧問「白團」,而走向私人化與地下化,都幫助蔣介石與國民黨在台灣存活下來。 時序進入二十一世紀,兩岸關係的起伏,已成為影響東亞地區國際政治格局的重要因素之一,從民進黨首次執政所造成兩岸關係的低潮,到國民黨重新執政期間兩岸關係快速發展,再到民進黨二度執政所帶來雙方未來關係的不確定,面對世局,今日我們重新探索半個多世紀以前,兩岸隔海分立的格局如何產生,中華民國如何在台灣島形塑,以及美國在此一歷

史過程中如何扮演其角色,可謂正逢其時,本書各章節之討論,將有助於思考並回答這些重要議題。 重要事件:1943年開羅會議、1946年國共內戰、1947年台灣二二八事件、1949年國民黨政府遷台、1950年韓戰爆發、1954年中美共同防禦條約 本書特色 以中、英文檔案史料為基礎,包括蔣中正總統文物、國民黨黨史資料、蔣介石私人日記、宋子文專檔與美國國務院、中央情報局等相關文件檔案,嘗試描繪出「中華民國在台灣」這段關鍵時刻的另一種歷史風貌,跳脫我們過去所普遍認知的框架,來重述這一段歷史。如戰後初期美國駐台官員的獨到見解,間接催生台灣成為獨立島國;美國在冷戰時期地緣政治的規劃,解救了崩潰的

國民黨政權,也成為形塑台灣的條件;美國企圖利用台灣未定論來支持孫立人、吳國楨等人,發動倒蔣計畫;揭穿反共大陸口號乃蔣介石在台統治的政治宣言,及台美之間的算計。 推薦人 許雪姬 中研院臺史所研究員 陳翠蓮 臺灣大學歷史系教授 陳儀深 中研院近史所副研究員 薛化元 政治大學臺史所教授 劉維開 政治大學歷史系教授 涂豐恩 「故事:寫給所有人的歷史」網站創辦人 推薦語 「一個嚴謹治學與修正論觀點的典型著作。林孝庭運用多種第一手資料,說明亞洲的冷戰初期是個變化快速且出人意表的時期,並說明一新政治實體在台灣的建立乃是諸多機緣巧合所促成。本書讓我們更加瞭解現代冷戰和中國史

,內容令人信服且耳目一新。」──芮納.米德(Rana Mitter),牛津大學現代中國歷史與政治教授,《被遺忘的盟友》(Forgotten All: China’s World WarⅡ,1937-1945)作者 「本書敘述台灣在蔣介石打輸國共內戰後成為『中華民國』最後根據地的過程,內容引人入勝。在林孝庭的生花妙筆下,這段看來淺顯易懂的故事,猶如充斥國內外陰謀的複雜冷戰故事,而這段歷史的影響,遠不只是台灣以『意外的國度』之姿現身而已。」──馬寇德(Edward A. McCord),美國喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院副院長,《現代中國的軍事武力與精英力量》(Military Force

and Elite Power in the Formation of Modern China)作者。 「對於想了解台灣問題的起源及中、美、台三角關係的讀者來說,有眾多書籍可供選擇,在其中,林孝庭的《意外的國度》熠熠生輝,某種程度上修正了前人對於台灣如何成為冷戰前線的看法。」──史蒂芬.克萊夫特(Stephen G. Craft),《顧維鈞與現代中國的崛起》(V. K. Wellington Koo and the Emergence of Modern China)作者 「或許是出於對現實國際政局的關懷,作者觀察到當前美國正重新思考全球布局,因而回顧美國在東亞的角色以及對華政

策的歷史源流,找到了中華民國在台灣的發展線索──自一九五○年代迄今都沒有改變的結構,即使冷戰終結也沒有基本的變化。對於台灣的讀者而言,除了可以看到一個與以往相關研究不完全相同的論點外,關心美國與台灣關係將如何發展的讀者,本書應該也可以提供需要的答案。」──劉維開,政治大學歷史系教授 「《意外的國度》既充滿著細節的魅力,又能宏觀地掌握歷史局面的演變,有條不紊地將一段複雜的歷史呈現在讀者面前,在在展現一位傑出歷史學者的功力。當國際局勢又一次變幻莫測的當下,在台灣前途依舊渾沌不明的時刻,重溫這一段美中台三角關係的歷史,似乎不只有著知識上的重要性,可能也將有著現實上的意義了。」─

─涂豐恩,「故事:寫給所有人的歷史」網站創辦人 「《意外的國度》是一部重量級著作,欲了解『中華民國在台灣』形塑過程的必讀之作。雖然本書為嚴謹的學術作品,卻充滿了可讀性高、對國內和國際政治權謀抽絲剝繭的文字描述,裡頭引人入勝的細節與獨到見解更不在話下。」──約翰.葛蘭特.羅斯(John Grant Ross),《你不懂中國》(You Don't Know China)、《漫遊福爾摩沙》(Formosan Odyssey)作者 「《意外的國度》讀來令人愉悅。近年來,還有哪部學術作品達到如此不斐的成就?……林孝庭在此佳作中對一九四九年到一九五四年間飄搖不定的混亂局勢展開調查,一路追尋到國

民黨失去整個中國、美國最終決定與台北簽署正式條約。」──布拉德利.溫特頓(Bradley Winterton),《Taipei Times》2016/12/24

共軍機艦繞臺事件對軍事訓練役新兵轉服志願役意願影響之研究

為了解決美軍vs解放軍 的問題,作者魏弘武 這樣論述:

本研究旨在探討新媒體報導中共軍機艦繞臺新聞,對軍事訓練役新兵之威懾感受度與轉服志願役意願之影響。在過去研究得知,從事職業軍人這份職業可以獲得經濟上的保障,生活得以溫飽滿足生理需求;亦有研究指出,從軍得以滿足自我實現的需求,實現保國衛民的理想。因此,依據Maslow需求層次理論的觀點,在得知個體為了滿足最基礎的生理需求或為了滿足最終的自我實現需求而從軍後,可以推論需求層次中的各個階層均為從軍意願的動機。本研究發現新兵接觸新媒體報導中共軍機艦繞臺事件的時間越多,將加深心理威懾感受度,而使新兵認為中共以武力犯臺的機率大為提升,戰事的爆發,將使得職業軍人這份工作會有生命安全上的威脅。當安全需求不再獲

得滿足,將導致部分新兵從軍意願降低,進而影響國軍招募成效,間接削弱國軍戰力。本研究探討軍事訓練役新兵,在頻繁接觸中共軍機艦繞臺新聞後,所可能遭受的影響,以供國防部相關部門未來在推行招募政策時之參考。

美軍vs解放軍的網路口碑排行榜

-

#1.台海若爆發衝突日本與菲律賓將成助台的「犄角之勢」

去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台,引發中國強烈不滿,派遣解放軍機艦 ... 為此,包括日本近期加大對西南群島的國防建設力度,美軍獲得菲律賓軍事 ... 於 www.upmedia.mg -

#2.一旦开战,美军800多架战机对我国虎视眈眈?解放军能应对 ...

解放军 能应对得了吗,解放军,美军,战机,战斗机,军事基地,武器装备, ... Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is ... 於 www.163.com -

#3.2023 軍艦繞台美軍- dmproductions.online

출범 軍艦繞台美軍11.04.2023 Administrator 軍艦繞台美軍軍艦繞台美軍 ... 發言及以新聞稿稱解放軍在台灣島週邊海空域進行的針對性訓練不僅僅是繞經 ... 於 dmproductions.online -

#4.名家-美元美軍VS.人民幣解放軍 - 中華台灣福爾摩沙國防軍

名家-美元美軍VS.人民幣解放軍2015年05月26日04:10 曾復生小字型中字型大字型點閱3669 我要評比8/10 15 分享. 於 sunponyboy.pixnet.net -

#5.F 16 戰機2023

... 它是地球上最強大的第四代戰機之一最後卻因太出色,而被美軍封存並且有 ... 想到的是,臂章上顯示的畫面是一架被美軍雷達鎖定的解放軍殲-16戰機。 於 zorkuk.online -

#6.【中美角力】警告美軍?解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸 - 中國

中美地緣角力升級,解放軍近期密集公布在北海、黃海、渤海、南海軍演,美國U-2高空偵察機則一度飛入渤海中國主張的「禁飛區」,位於北京的中國人民 ... 於 china.hket.com -

#7.青年日報

回到首頁; 網站導覽; RSS; 常見問答 · 政府公開資訊; 登入. 關鍵字查詢. 搜尋. 進階搜尋. 搜尋 選單. 小中大. ios · android · 英文版. 登入; ::: 回到首頁 · 網站導覽 ... 於 www.ydn.com.tw -

#8.台灣戰力2023 - ajans.pw

2025年開始,共軍戰力會明顯上升,但同一時間,美軍則因國防預… ... 艦;台灣多山的地形也有利於陸戰隊伏擊,利用反戰車飛彈摧毀解放軍的裝甲部隊。 於 ajans.pw -

#9.解放軍真有實力武統台灣?美軍高層:習近平自己也懷疑

中國對台始終強硬,利用各種軍事手段威脅台灣已是常態,其向太平洋擴張的野心更絕非吹牛,也因此讓台海緊張局勢不斷加溫。 於 www.setn.com -

#10.休士頓飛台灣- 2023 - fierce.pw

由於這些近來解放軍動作頻頻,23日還罕見進行夜航訓練,並侵入我國(台灣)西南空域,我軍則出動F-16丶IDF兩型戰機監控、驅離,引發國際關注。今(26)日下午美軍 ... 於 fierce.pw -

#11.[新聞] 解放軍有能力跟美軍一戰嗎?《華爾街日報- 看板Military

原文來源:https://www.storm.mg/article/4575611?page=1 原文摘要: 解放軍有能力跟美軍一戰嗎?《華爾街日報》:共軍人力素質低落、「和平病」纏身 ... 於 www.ptt.cc -

#12.《菱傳媒》RWNews

中共解放軍圍台軍演恫嚇台灣李棟樑感謝空軍官兵捍衛領空 ... 新聞眼/中國駭客數比FBI多50倍呼籲美軍成立「網路部隊」聲浪漸增 ... 蔣萬安50萬票vs陳時中47萬. 於 rwnews.tw -

#13.美媒:美軍若封鎖中國海外航線等同宣戰!解放軍一定會全力反擊

從這個角度看, 美軍與解放軍在台海爆發衝突似乎是不可避免的。布蘭登· 魏克特認為: 目前解放軍擁有強大的海上兵力投送能力, 建造了很多大型兩棲類 ... 於 newmediamax.com.tw -

#14.美國協防台灣- 維基百科

解放軍 武力攻台當日,駐日、駐韓美軍和美軍戰略轟炸機、戰鬥機即可馳援台灣。關島基地美軍最快3天馳援。夏威夷基地以外美軍可在一周至兩周內馳援。 於 zh.wikipedia.org -

#15.解放軍VS美軍會怎樣?結果超乎你的想像! - 壹讀

美軍 的主要作戰方式是憑藉航母戰鬥群和精確制導作為戰場主要打擊敵人的工具。 ... 中國的衛星武器足以 ... 於 read01.com -

#16.烏戰暴露俄軍弱點師承俄軍的解放軍到底可以從中俄軍演中提高 ...

近年來,中俄一直在加強軍事演習,部分原因是,與美軍比較,兩國都極為缺乏實戰經驗。在過去的三十年裡,俄羅斯軍隊只在車臣、格魯吉亞等打過幾場規模有限 ... 於 www.voacantonese.com -

#17.美軍「2022勇敢之盾」演練島鏈防禦 - 國防安全研究院-即時評析

「勇敢之盾」(VS)是單純由美軍參與的聯合軍演,是一項聚焦於海、陸、 ... 司令部(USPACOM)編組「勇敢之盾」聯合軍事演習,針對解放軍的軍事力量, ... 於 indsr.org.tw -

#18.[新聞] 美兵推曝:8萬解放軍登陸台灣美軍擊沉80陸艦- Gossiping板

兵推結果顯示,解放軍在長達一個月戰爭中損失慘重,美軍擊沉約80艘解放軍 ... 噓jcjou: 國軍正規軍加上八年內退伍後備80萬vs 8萬129F 219.68.90.154 ... 於 disp.cc -

#19.2023 軍艦繞台美軍- kopkuk.online

... 認為解放軍很可能會以 軍艦繞台美軍11.04.2023 Administrator 軍艦繞台 ... ranking above staff sergeant (E-6) and below master sergeant and ... 於 kopkuk.online -

#20.2023 軍艦繞台美軍 - herkuk.online

美國華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS),對中國2026年攻台進行24次兵棋推演,是歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一,最終認為解放軍很可能會以美軍航母上一回通過台海, ... 於 herkuk.online -

#21.台視新聞網

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser. 正在直播1. 台視新聞台HD 24 小時線上直播|TAIWAN TTV NEWS ... 於 news.ttv.com.tw -

#22.2023 軍艦繞台美軍- eventstudio.online

美國華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS),對中國2026年攻台進行24次兵棋推演,是歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一,最終認為解放軍很可能會以美軍航母 ... 於 eventstudio.online -

#23.與中國開戰代價巨大解放軍未來或比美軍強| LIHKG 討論區

因為一換就代表實力升級俄佬會同中共聯手係俄佬強先會咁一旦俄佬落後或實力唔夠中共黎佢地互打先都唔出奇. 萬fuck潮終 2021-08-01 18:45:46. 於 lihkg.com -

#24.美军最高层:解放军在太平洋干扰他国次数大幅增加 - DW

美军 参谋长联席会议主席米利表示,中国的军机和舰船最近五年来更加频繁拦截美军及其盟友、引起不安全的互动。拜登领导的美国政府正努力加强与太平洋 ... 於 www.dw.com -

#25.解放軍有能力跟美軍一戰嗎?《華爾街日報》:共軍人力素質低落

解放軍 有能力跟美軍一戰嗎?《華爾街日報》:共軍人力素質低落、「和平病」纏身,目前難與美軍匹敵 · 後特拉斯時代:英國經濟混亂、保守黨四分五裂,專家對 ... 於 www.storm.mg -

#26.中美军事实力对比!解放军凭什么能战胜美军? - 知乎专栏

除此之外,中国也有先进的北斗定位系统,太空武器等,足以与美国抗衡。 总结:在常规武器装备方面,解放军与美军还有不小差距。但,美军并没有形成对 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#27.中国的反介入战力有多强? 能否阻止美国协防台湾?

到底解放军目前在中国东南沿海布建的A2/AD战力有多强?能有效将美军挡在台海的战场之外吗?而台湾所积极部署的军机军舰、海空实力、以及“重层吓阻” ... 於 www.voachinese.com -

#28.美軍機密外洩 《華郵》:文件稱台防空能力脆弱不太 ... - 和平日报

一項評估指出,解放軍現代化、加快的行動節奏及東部戰區司令部在演習中使用民用船隻,正在削弱美國情報界檢測大陸異常活動和襲擊台灣的準備能力。 另一項 ... 於 www.hepingribao.com -

#29.解放軍「多頭燒」? 美機連續侵入大陸領空 - TVBS新聞

近期台海周邊空域,美中台日四方戰機頻頻角力,美軍更是連續一周進入中國大陸領空,被解放軍廣播驅離,對此專家分析,美軍這行動可被視為另類的協防 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#30.美軍報告洩露:解放軍將建立「音速3 倍的無人機部隊」 - INSIDE

評估認為中國人民解放軍「幾乎可以肯定」在該基地建立了第一支無人機部隊。#趨勢,中國,無人機,美軍,解放軍(China-drone-army) 於 www.inside.com.tw -

#31.[新聞] 台海兵推:美國需加速生產遠程反艦導彈PTT推薦- Military

andyao1562 05/08 22:01船打光不用在那邊絞肉解放軍不會腦到讓軍人游泳 ... xc091832 05/08 22:10擋百,美軍會拿最嚴苛的劇本出來推. 於 pttyes.com -

#32.美軍機密外洩 《華郵》:文件稱台防空能力脆弱不太可能抵禦 ...

與俄羅斯在烏克蘭的情況相比,大陸空軍有更好的機會在早期建立制空權,台北方面相信這將支撐大陸(採用)此一襲擊戰略。 解放軍早前 ... 於 www.singtao.ca -

#33.精華片段》無兩棲實戰經驗! 美軍最高將領談共軍登台…遠比 ...

美軍 最高將領談共軍登台… ... 【突發琪想】2023.05.04 #軍演#台海# 解放軍 更多精彩內容請訂閱【突發琪想Youtube ... 郭到處拔樁 Vs.侯以靜制動? 於 www.facebook.com -

#34.美專家承認解放軍已經逆襲,美軍不能指望戰爭獲勝 - 資訊咖

而且,中國軍隊在相比之下,美軍不僅武器裝備比當時的解放軍更先進,美軍的軍隊管理制度,美軍士兵和軍官的受教育水平,信息化作戰素養和作戰思想也都遠遠 ... 於 inf.news -

#35.解放軍 - 戰略風格

軍用氣球懶人包:美軍為不用機砲擊落中國偵察氣球?台灣也面臨解放軍氣球威脅嗎? ... 從俄羅斯空降軍進攻受挫看解放軍突襲台灣想定的弱點 ... M1A2 VS 99A ... 於 strategy.style -

#36.美智库报告竟这样对比美军和解放军,靠谱吗? - 新浪军事

美国著名咨询公司兰德公司在最新公开的一份报告中试图剖析解放军的实力,并认为与解放军相比美军“可能拥有无法量化的优势”。中国专家认为,这份报告不仅 ... 於 mil.news.sina.com.cn -

#37.美國防部最新報告:2027年解放軍將擁700核彈頭 - 遠見雜誌

對此,美國參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)回應,美軍持續關注 ... 份針對聯邦國會所提出的《2021年中國軍力報告》(Military and Security ... 於 www.gvm.com.tw -

#38.美軍拿得下解放軍嗎?答案曝光超意外 - Yahoo奇摩新聞

鄉民中心/綜合報導今年受到武漢肺炎(COVID-19,新冠肺炎)疫情影響,國際間的局勢動盪不安,不少國家之間不斷發生衝突,其中美國及中國的動向更是受 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#39.中共武力犯台美軍兵棋推演解放軍可能輸得比俄軍還慘 - Mobile01

美軍 針對台海情勢,對中共武力犯台的各種情境執行兵棋推演,若是根據最新的戰術打法,解放軍面對台灣海峽的天險,有可能...(軍事迷基地第1頁) 於 www.mobile01.com -

#40.「中美軍事對抗熱點與台海安全」座談會辦理情形 - 國策研究院

政治軍事化vs. ... 戰略前推vs. ... 解放軍現代化後雖有成效,惟美軍仍強過解放軍,且有豐富實戰經驗,並已作好衝突準備,反之解放軍採不希望正面衝突的防禦性部署, ... 於 inpr.org.tw -

#41.東風11 2023

它和東風-15 是目前中國人民解放軍所使用的主要的短程彈道飛彈。 ... 東風-11彈道飛彈是一種道路-機動近程彈道飛美軍權威報告顯示,中國火箭軍東風 ... 於 adim.pw -

#42.中國兩會:從八組數字看中美軍力差異- BBC News 中文

解放軍 比美軍更重視火箭等炮彈,兩軍炮彈儲備量差距明顯。 就在2016年1月,解放軍重組領導機關時就成立了火箭軍; 分析人士認為,美軍側重於空中支援和 ... 於 www.bbc.com -

#43.國軍罐頭2023 - adem.pw -

日本自衛隊、駐伊拉克美軍、荷蘭軍、加拿大軍、. 新加坡軍、德意志聯邦軍、俄羅斯軍、臺灣國軍、. 蒙古國軍、中國人民解放軍、韓國軍、紅十字會急難慰問品。 於 adem.pw -

#44.解放軍距你有點遠,但美軍距你非常近(下)!|方格子vocus

長程運送部隊,其實困難的不是人員,而是人員所使用的裝備與後勤輜重,一架運輸機可以搭載上百名的武裝士兵,卻運送不了幾輛的悍馬車與主力戰車。美軍 ... 於 vocus.cc -

#45.美艦2023

Feb 4, 2023 大陸解放軍機、軍艦入侵我領海、領空情況從春節過後,不僅 ... 軍艦出現在我蘇澳外海,據了解我出動海軍紀德艦與美軍軍艦聯手進行監控, ... 於 zerkuk.online -

#46.軍艦繞台美軍- 2023 - fitful

S Army, ranking above staff sergeant (E-6) and below master sergeant and first sergeant (E-8), and is the first non-commissioned officer rank ... 於 fitful.pw -

#47.國軍罐頭- 2023

俄軍炸毀馬立波戲劇院130人獲救中國國民黨人民解放軍Dotz) is the unit in the IDF Operations Directorate, responsible for information policy and ... 於 halves.pw -

#48.中國已有能力打贏美國?解放軍尚待解決的幾個關鍵問題 - 鳴人堂

中國人民解放軍面對日益豐富的區域性和全球性的不同種類任務,儘管在執行能力上逐漸累積經驗而進步,但仍缺乏阻止美軍干預之能力。例如南海島礁基地的防禦 ... 於 opinion.udn.com -

#49.中國軍隊正在追趕美國,但做好戰鬥準備了嗎? - 華爾街日報

中國人民解放軍現在擁有可躲避多數防禦系統的高超聲速飛彈,這是美國仍在 ... 與過去20年的大部分時間都在伊拉克和阿富汗作戰的美軍不同,中國軍人 ... 於 cn.wsj.com -

#50.解放軍演練反制美軍介入台海? 中媒嗆: 29戰機組兩戰鬥編隊可 ...

中共解放軍近日頻頻擾台,我國防部在昨(21)日夜間發布即時消息「我西南空域空情動態」,有29 架軍機進入台海範圍,外界疑是否是為了因應美軍將來 ... 於 newtalk.tw -

#51.台灣戰力2023 - Acul

2025年開始,共軍戰力會明顯上升,但同一時間,美軍則因國防預… ... 最新的兩棲突擊艦;台灣多山的地形也有利於陸戰隊伏擊,利用反戰車飛彈摧毀解放軍的裝甲部隊。 於 acul.pw -

#52.台灣戰力- 2023

2025年開始,共軍戰力會明顯上升,但同一時間,美軍則因國防預… ... 艦;台灣多山的地形也有利於陸戰隊伏擊,利用反戰車飛彈摧毀解放軍的裝甲部隊。 於 hallucinate.pw -

#53.武統台灣 最後結局 - Google 圖書結果

南海艦隊、南部戰區負責封鎖台灣西南及東南方向海域及空域,阻隔來自關島美軍方面的威脅,遼寧艦前出菲律賓海, ... 解放軍打到哪,武警部隊就要進駐到哪,只要解放軍攻佔後 ... 於 books.google.com.tw -

#54.美艦- 2023

Feb 4, 2023 大陸解放軍機、軍艦入侵我領海、領空情況從春節過後,不僅 ... 軍艦出現在我蘇澳外海,據了解我出動海軍紀德艦與美軍軍艦聯手進行監控, ... 於 hamstrung.pw -

#55.美軍實力和解放軍差距有多大,為何說美軍戰鬥力極差? - GetIt01

兩者肯定存在差距,但是是解放軍略差於美軍呢!事實上,美軍的戰力絕對是世界第一名,無人可以撼動的,即使解放軍都是略差於美軍。因為解放軍已經很久沒有打... 於 www.getit01.com -

#56.台灣軍隊 武統台灣 中共侵台 評論 - comment Taiwan

台灣軍力VS. ... 台軍vs.解放軍 ■ 美軍vs.解放軍 ■ 美軍參戰嗎? ■ 人民願從軍? ... 中国 高層稱解放軍必須“全時待命”以應對台海戰爭,必須用好大國競爭的“壓箱寶”— ... 於 intlhumanrights.com -

#57.台海南海風雲急美軍vs解放軍 作者:呂禮詩 - 新大學政論專欄

若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♢ 解放軍在泉州外海演習,習近平較早前在南海閱兵,與蔡英文的蘇澳海上 ... 台海南海風雲急美軍vs解放軍☆作者:呂禮詩. 於 www.theintellectual.net -

#58.【觀察】2050年解放軍足以擊敗美軍? - 香港01

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利日前表示,中國想要建立一支能與美軍勢均力敵並最終戰勝美軍的現代化軍隊。馬克·米利說的沒錯,但只對了一半。《 於 www.hk01.com -

#59.圖解美中台戰力比較:2027終須一戰?「沒人在預告戰爭的啦 ...

去年底,美國國防部《中國軍力報告》明確寫道,解放軍現代化目標,是2027年取得在印太地區對抗美軍的能力,並迫使台灣依照北京條件進行談判。 於 www.cw.com.tw -

#60.胡錫進叫囂:解放軍會把美軍「打出屎來」 嗆「成千上萬枚 ...

隨後白宮重申,美國對台政策不變。被戲稱為「胡叼盤」的環球時報前總編、中共喉舌胡錫進嗆聲「美軍真敢來台海作戰,解放軍一定 ... 於 www.taiwanhot.net -

#61.國軍罐頭2023 - mqkurk.online

日本自衛隊、駐伊拉克美軍、荷蘭軍、加拿大軍、. 新加坡軍、德意志聯邦軍、俄羅斯軍、臺灣國軍、. 蒙古國軍、中國人民解放軍、韓國軍、紅十字會急難慰問品。 於 mqkurk.online -

#62.中國能阻美軍介入台海?專家分析解放軍有弱點台灣也不是吃素的

前國民黨軍系立委帥化民在接受美國之音採訪時表示,中國將美國視為最大的敵人,因此,解放軍所發展的武器系統和所建構的A2/AD防禦圈都是衝著美軍來的。 於 www.rti.org.tw -

#64.[問卦] 越南可以打敗美軍之後打輸中國解放軍 - PTT 熱門文章Hito

越戰抵擋美軍20年懲越戰爭時,越南已經有數十萬精銳老兵都是有實戰經驗,跟美國人幹過反關中國同時期最大的經驗是入侵台灣反而被中華民國國軍擊退中國軍隊跟越南軍隊 ... 於 ptthito.com -

#65.台灣有事等於日本有事,菲律賓呢?美中衝突下,菲國的戰略 ...

在太平洋戰爭初期,日軍擊敗美軍,佔領菲律賓,但美國在後期的反攻中, ... 規模的航空母艦對決,解放軍的遼寧號航空母艦戰鬥群,已多次進入菲律賓海 ... 於 theinitium.com -

#66.解放军何时攻打台湾?美军方人士意见不同 - Radio Free Asia

中国解放军何时会攻打台湾,美军方人士预测不同,前海军上将戴文森 ... www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/gangtai/vs-02012023100532.html/@@stream". 於 www.rfa.org -

#67.解放軍公布影片反控美軍偵察機危險接近中方軍機 - 世界新聞網

中國解放軍南部戰區今晚公布影片,反控美軍一架RC-135偵察機21日不顧中方多次警告,突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左... 於 www.worldjournal.com -

#68.國軍罐頭2023

蒙古國軍、中國人民解放軍、韓國軍、紅十字會急難慰問品。 ... 上甘嶺戰役中美軍罐頭為何裝的是糞便,這個要「歸咎」於張桃芳2021-10-23 16:49:46 軍事美國第9軍為爭奪 ... 於 pokuk.online -

#69.解放軍與美「聯戰」較勁之路

訂「再平衡」的戰略調整,檢視「中」、美的「戰略」有「反介入VS 再平衡」的對抗, ... 當然美軍並未輕忽解放軍挑戰的能力,否則美國國防部長潘內達不會於2012年9月為 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#70.中國對台軍事壓力升級美軍和北約代表訪台 - 洞傳媒

北約前祕書長、丹麥民主聯盟主席拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)2023年1月3日開始訪問台灣。 文/rfa. 台灣軍方統計顯示,中國解放軍戰機在去年擾台 ... 於 taiwandomnews.com -

#71.台海南海風雲急美軍vs解放軍- 亞洲週刊

解放軍 在泉州外海演習,習近平較早前在南海閱兵,與蔡英文的蘇澳海上閱兵先後舉行。美國在台海和南海的頻密動作,是印太戰略的一環,挑戰解放軍海空飆升的力量。 於 www.yzzk.com -

#72.比美軍多!中媒爆山東艦每日7頓飯自家網友罵:飯桶軍

中國解放軍近日被媒體爆料,航艦山東號上的炊事班每天要準備7頓飯供應艦上人員,還用美軍航艦每日供5餐作為對比,讓自家網友嘲諷「山東艦又贏 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.【虎觀點】別再被解放軍嘲笑!美軍大方提供神盾驅逐艦入台

只要美軍能提供至少四艘神盾艦,對於解放軍的海軍艦隊,將可以得到更多的資訊和反制能力,可以把兩岸的海軍均勢稍微扳回。神盾驅逐艦的噸位超過一萬噸以上 ... 於 news.knowing.asia -

#74.美軍只需提供精確座標,國軍「一根手指」就能讓解放軍船艦 ...

一旦美國不斷提供台灣先進武器,美軍根本不需要「出兵」,只要提供台軍精確的共軍目標座標。台灣的子弟兵,只要動動手指頭,按下按鈕,就能夠精準的讓 ... 於 www.thenewslens.com -

#75.【美軍偵察機直闖中共禁飛區】中國國防部深夜大動作回應 - 報橘

據中華人民共和國國防部25 日深夜發布的新聞稿,發言人吳謙表示:「美U-2 高空偵察機擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動,嚴重干擾中方 ... 於 buzzorange.com -

#76.抗美援朝美军公认最牛的九个解放军军长(组图) - 环球时报

1952年10月14日,范佛里特指挥的联合国军向上甘岭地区的597.9高地和537.7高地北山发起了突然进攻,这就是着名的上甘岭战役。在四次战役后期的防御阶段中,40军在金化以 ... 於 go.huanqiu.com -

#77.國際政治夢工場:看電影學國際關係vol.III - 第 94 頁 - Google 圖書結果

在戰場上,更敏感的話題是美軍內部少數族裔的比例高,以及他們回國後能否改善待遇,而不是那場仗應 ... 卻迴避了《鍋蓋頭》顯示的結構性問題,更迴避了同類「後現代 vs. 於 books.google.com.tw -

#78.軍艦繞台美軍- 2023

S Army, ranking above staff sergeant (E-6) and below master sergeant and first sergeant (E-8), and is the first non-commissioned officer rank ... 於 harmonious.pw -

#79.中国“军事实力”能挑战美国吗? | 早报

解放军 能挑战美军?这和一般印象不一样。1991年波斯湾战争,美军将当时号称全球第三大陆军的伊拉克部队打得溃不成军,美军无敌的形象就已深植人心。 於 www.zaobao.com.sg -

#80.國軍罐頭2023

日本自衛隊、駐伊拉克美軍、荷蘭軍、加拿大軍、. 新加坡軍、德意志聯邦軍、俄羅斯軍、臺灣國軍、. 蒙古國軍、中國人民解放軍、韓國軍、紅十字會急難 ... 於 laesvegas.online -

#81.美軍擊敗解放軍!美眾院委員會最新兵推模擬蓋拉格 - 壹蘋新聞網

他也強調,兵推結果顯示,台海衝突不會只侷限在台灣海峽,局勢會快速升高;若美國人以為台灣議題很遙遠,可以忽視,這種想法太天真。 兵棋推演模擬中國 ... 於 tw.nextapple.com -

#82.F 16 戰機2023

... 臂章,讓人沒想到的是,臂章上顯示的畫面是一架被美軍雷達鎖定的解放軍殲-16戰機。 ... The Hundred Men s 2022 Final Trent Rockets vs Manchester Originals ... 於 masaff.online -

#83.美軍最高將領:美國有能力阻擋解放軍侵奪台灣| 國際 - 中央社

... 且美國依法做出相應政治決定,美軍將有能力捍衛台灣,也能阻擋台灣遭到 ... 密利(Mark Milley),若中共解放軍入侵奪取台灣,美軍能否捍衛台灣。 於 www.cna.com.tw -

#84.美中軍力大比拚解放軍望塵莫及 - 華視新聞網

CTS is funded in whole or in part by the Taiwanese government. ... 和有著11艘現役航艦的美軍相比,解放軍的海軍軍力,在這方面顯然大幅落後。 於 news.cts.com.tw -

#85.歐美結論:美軍KO解放軍,理由:體格瘦弱不抗打 - 每日頭條

解放軍VS美軍 ,歐美結論:美軍KO解放軍,理由:體格瘦弱不抗打 ... 我們看到的美國大兵,都是從電影中看到的,他們體格的確很壯,幾乎歐美體格都是很高大, ... 於 kknews.cc -

#86.【頭條開講Part1】不演了!美軍稱解放軍是敵方!台灣SOS求救 ...

... 完整版@HeadlinesTalk https://www.youtube.com/watch?v=-tma6ggksRA ... 在中天#特種作戰司令部#入侵台灣#全球反恐#美國陸軍#解放軍#台海戰爭# ... 於 ctinews.com -

#87.解放軍海軍「超越美軍」只差時間?陸國防大學教授:100年 ...

... 直接就表示不贊同,並強調,「如果你說時間是100年200年,那可能就是,但10年20年就是瞎扯!」 (海軍,解放軍,美軍,超越美國,100年,房兵) 於 www.ettoday.net -

#88.美媒設想中美開戰:解放軍若被打敗將更致命【3】 - 人民网军事

解放軍 對美軍的攻擊取決於觀察員與射手之間的溝通。在某種程度上來看。美國可以通過破壞這種溝通來削弱解放軍。 2. 導彈VS.導彈防御. 美國海軍與 ... 於 military.people.com.cn -

#89.美軍報告:中國武警疑「反送中」期間秘密來港 - RFI

根據《基本法》,香港治安由警隊負責,包括公安武警在內的內地部門人員不能在港執法,即使駐港解放軍,亦只能在港府向北京的中央人民政府提出要求或人大 ... 於 www.rfi.fr -

#90.美太平洋空軍司令:若台海發生戰爭美軍首要任務是擊沈中國軍艦

美國空軍與太空軍學會(Air and Space Forces Association)6日開始在 ... Wuthnow)也在討論中說,外界對中國解放軍火力攻擊或封鎖的能力並沒有太多 ... 於 www.chinatimes.com -

#91.解放軍軍機兩度入台空域美軍機周邊偵查

台媒周一(3日)報道,解放軍軍機當日早上兩度進入台灣西南空域,周邊也有美軍機進行偵查。台軍機升空,廣播驅離。據廣播航迹紀. 於 hk.on.cc -

#92.美元美軍VS.人民幣解放軍 - 國家政策研究基金會

(圖片來源:flickr.com by Day Donaldson,Chinese President Xi Jinping。) 中國大陸正積極推動人民幣國際化,力爭納入國際貨幣基金(IMF)特別提款權 ... 於 www.npf.org.tw -

#93.兩岸開戰美軍救不救?林郁方:僅軍援不出兵前美軍士官

美軍 勇敢之盾軍演,持續在關島進行,以精銳兵力向中國大陸亮劍,宣示這場 ... 解放軍也沒在客氣,又是射火箭又是丟飛彈,天天上演新的劇情,攻台野心 ... 於 today.line.me -

#94.蔡高調談美軍在台恐觸「解放軍犯台」時機? - 東森新聞

總統蔡英文vs.空軍軍官(2020.10.13):「360度全方位掃描。」 ➤小姐纖盈第3盒只要39元 順暢保證有感大吃大喝 ... 於 news.ebc.net.tw -

#95.解放军vs美军-哔哩哔哩_Bilibili

bilibili为您提供解放军vs美军相关的视频、番剧、影视、动画等内容。bilibili是国内知名的在线视频弹幕网站,拥有最棒的ACG氛围,哔哩哔哩内容丰富多元, ... 於 search.bilibili.com -

#96.2023 軍艦繞台美軍 - voyants.online

a 軍艦繞台美軍11.04.2023 Administrator 軍艦繞台美軍軍艦繞台美軍區別在於燈塔 ... 在立法院發言及以新聞稿稱解放軍在台灣島週邊海空域進行的針對性訓練不僅僅是繞經 ... 於 voyants.online