育嬰留停期間工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MirandaLevy寫的 學會好好睡:我的失眠抗戰日誌 和上野千鶴子的 妳想活出怎樣的人生?:東大教授寫給女孩與女人的性別入門讀本都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自行路 和這邊出版所出版 。

東吳大學 心理學系 曾幼涵所指導 袁慧萍的 探討台灣與香港在職母親之自我落差、職家角色認同、角色衝突、與情緒之關係 (2021),提出育嬰留停期間工作關鍵因素是什麼,來自於在職母親、自我落差、職家角色認同、角色衝突、情緒。

而第二篇論文國立政治大學 勞工研究所 成之約所指導 蔡佳臻的 我國育嬰留停職停薪及其津貼制度之探討 (2021),提出因為有 育嬰留職停薪、育嬰津貼、性別工作平等法、友善家庭政策的重點而找出了 育嬰留停期間工作的解答。

學會好好睡:我的失眠抗戰日誌

為了解決育嬰留停期間工作 的問題,作者MirandaLevy 這樣論述:

在婚姻觸礁後,徹夜失眠就此纏上米蘭達——整整十年, 情況嚴重到她丟了工作、失去房子、外表崩壞、家庭破裂,甚至被判定已經喪失理智。 她試遍多種醫療方式:找過多名醫生,也求助過治療師、針灸師、催眠師、靈氣師甚至私人教練, 遇過失眠病人求診過程中會遭遇的種種問題。 好不容易幸運痊癒的她,希望藉由切身經驗,給予同樣苦於失眠的人們中肯的建議…… 《每日電訊報》讀者票選年度最佳書籍 《金融時報》夏季讀者選書 在聽到丈夫對她說婚姻走不下去後,米蘭達深受打擊,一夜未眠,然後又一夜,再一夜。在接下來的十年,每天的精華時間她都耗在床上,醒著。她不再知道自己喜歡或不

喜歡什麼,忘了自己的想法與個性,變得無法享受樂趣。她失去傾聽別人的能力,喪失了幽默感,成了句點女王,整個人變得非常乏味。點頭之交因為不知道怎麼待她,開始保持距離。她逐漸對所有人際互動退縮,最後甚至開始不斷打自己的臉——她活得跟死了一樣。 失眠的十年間米蘭達到處求助。她踏上周遊精神科之旅,與五顏六色的藥物陷入熱戀。後來她不只對藥物成癮,也變成求助成癮,不只向各種人求助,也開始向電腦求助。身處這條盡頭看不到光的失眠隧道,她從幾乎抱著醫生的大腿求開藥,變成在網路上搜尋起「最佳自殺法」、「無痛自殺」、「安詳自殺」,最終空虛、破碎、絕望到甚至不再有氣力想自殺。直到有一天她的身心起了奇怪的

變化…… 睡眠與我們的心理與身體健康息息相關,但現今失眠問題卻普遍得驚人。本書半是回憶,半是報導,作者大幅濃縮紀錄下自己重度失眠近十年的生活、她向各方求助的遭遇,以及由此反思的各種問題,包括個人心理變化、藥物影響與優缺點、醫療體系運作、健康產業資源等等。全書主要結構有三:一是短篇幅的「失眠日常」,像是工作、生活乃至人際關係,以及個人的作息、心理與健康之變化,境遇令人同情甚至動容,但率直口吻卻又令人發噱。二是隨著失眠症狀的發展,深入淺出地逐步述及睡眠科學各方面。三是根據當時作者所採的治療方法,進一步探討她遭遇的問題,比如:支持體系之不足、病症釐清之困難、藥物種類與優缺點、藥物成癮

、減藥困難……等。 雖如作者所坦言,失眠本身就是個錯綜複雜的問題,失眠之人讀了這本書不會就此解決問題,但此書能陪伴你度過治療過程的各階段,讓你更明白對哪些環節與問題該特別留心、可能有什麼求解管道,更重要的是失眠者的困境躍然紙上,令人感覺自己並不孤單,也更能因作者最終痊癒而深獲鼓舞。(本書收錄之醫學素材已徵詢多位相關領域專家的意見。較詳細內容介紹請參見目錄中的各部引文) 媒體好評 「擲地有聲。」-—《每日郵報》 「故事精采⋯⋯引人入勝。」-—克萊兒‧伯恩,愛爾蘭電視台記者及節目主持人 「個人回憶和專家撇步手冊的綜合體,內容

誠懇,助益良多」——維多利亞‧伍德霍爾,英國健康與美妝網站Get the Gloss記者 讀者的五星好評 「文筆優美而溫暖,內容引人入勝。米蘭達・里維是全國聞名的成功記者,但也曾在四十出頭時飽受失眠之苦,身心不濟讓她失去工作、失去家庭,甚至幾乎精神失常。她的故事相當精采,不但讓我們看到失眠會帶來哪些問題,也告訴我們(此處有雷!)她最後如何復原。在訴說自身經驗的過程中,她也巧妙帶入專家的建議,幫助和她一樣難以成眠的人。本書時而令人一掬同情之淚,時而讓人捧腹大笑,讀來欲罷不能。大推!」 「聽到丈夫對她說婚姻走不下去後,米蘭達・里維大受打擊,睡不著覺,就這樣

失眠了幾乎十年。對失眠的破壞性影響及其與心理健康的關係,這本書敘述得十分精采。……本書對心理健康照顧探討得夠深,而且筆調親切迷人,像聊天一樣地說出我們的大腦最不為人知的面向,以及我們對睡眠所知極少的事實。」 「文筆風趣、迷人又具有知識性。我由衷同情作者失眠十年的遭遇。她試過各種她找得到的療法,也吃過各種不同的藥,但沒一種能讓她一夜好眠。作者訪問多位醫生、精神科醫師和睡眠專家,書中也記錄了他們的成果。雖然這些成果並不能為你解決失眠問題,但它們的確能幫助你了解這個問題的複雜性。」 「本書由知名作家探討失眠問題和過度用藥的危險,結合作者個人經驗及其廣泛研究,讀來津津有

味。雖然有的地方對問題挖得頗深,但不影響閱讀它的樂趣和它所帶來的鼓舞——「樂趣」是拜作者誠摯而迷人的風格之賜,「鼓舞」是來自作者不吝透露她克服問題的細節。她提供的解決方案之多,對面臨同樣問題的人必有幫助。非常推薦!」

育嬰留停期間工作進入發燒排行的影片

捷運運量三年成長5.8%,駕駛人力僅增0.66%,員工休假困難

李建昌批:怪不得人才留不住!

捷運是台北人日常搭乘的重要公共運輸工具,106年至108年運量從7億

4,606萬人次成長為7億8,959萬人次(表1),增加5.8%,但駕駛人力卻幾乎沒變。對此台北市議員李建昌接獲有30%組成的北區捷運電聯車駕駛產業工會陳情,表示過去人力短缺導致排休非常困難,假期看得到放不到。

李建昌調閱資料發現106年至109年平均駕駛人員的總員額依序分別為662.58、667.58、663、667人(表2),106到109年期間人力僅增加0.66%,與5.8%的運量成長率不成比例。雖然每年甄聘的人力足年增加(107年補了17人、108補了47人、109年補了28人),人才根本留不住。另一方面是現階段人才根本就沒有足額甄補,預算員額與實際員額仍有40到68人的差距。

李建昌認為,這是一個惡性循環,因為人力缺口的問題,所以扣掉配合勞基法規定的七休一例假日之後,可以讓員工自由排假的總時數一年比一年少(表3),到年底休不完的假越來越多。究其原因除了捷運公司聲稱因環狀線通車人力調度問題外,還可以從兩個層面來看,其一是駕駛高運量線段的的編制員額不斷縮減(表2),106年行車處的駕駛人力(司機員、技術士)的編制員額共731人,但到了109年該處駕駛人力的編制員額降為703人,4年砍了28人!其二是捷運公司員工結構比較年輕,所以申請育嬰假的狀況比較普遍,以108年度來看,最多同一時間共29人請育嬰假或其他因素留職停薪,若加上編制短差的40人,就代表既有人力要去分攤那69個人的工作,每個駕駛人力的工作量增加一成!這些都是人力不足以負擔現有工作的證據。

或許是捷運公司考量人力不足所致,李建昌接獲200位駕駛組成的北區捷運電聯車駕駛產業工會陳情,過去工會成員曾因為公司對於休假申請的總量管制問題休假遭拒,與捷運公司召開勞資調解會議(附件),調解委員判定捷運公司認為基於營運考量協商排休狀況進行總量管制及均分原則,與勞方基於勞基法第38條主張的排休自由相衝突,宣告該次調解失敗,公司應研議後回應勞方,但公司至今卻無下文!

李建昌表示,今年2月起捷運公司取消八折優惠推出了常客方案聲稱可以增加3.4億的收入(以107年消費模式為例8折方案本業虧損為13.8億,如果用常客優惠方案則本業虧損將減少為3.4億)。未來財政狀況逐步完善的同時也必須改善員工的勞動條件,過去員工加班的補休時數還是應該尊重員工的休假意願。

探討台灣與香港在職母親之自我落差、職家角色認同、角色衝突、與情緒之關係

為了解決育嬰留停期間工作 的問題,作者袁慧萍 這樣論述:

在職婦女具有職業與家庭兩種角色,但在社會既存的性別角色刻板印象下,她們需要工作並兼負家事、育兒之主要責任,易於感到職業和家庭角色上之衝突。按照Higgins (1987)的自我落差理論及Polasky與Holahan(1998)的相關研究,在職母親實際我與理想我有差距時,則有較多的憂鬱、焦慮情緒、與職家角色衝突。由於在職婦女具有職業與家庭兩種角色,本研究將自我落差分為職業及家庭兩方面,探討其與情緒及職家衝突是否有不同的關聯。再者,本研究欲了解:自我落差與情緒、職家衝突之關係是否受到角色認同之重要性所影響–亦即,當婦女愈認同職業角色,那麼在職業範疇的自我落差是否更容易帶來負向情緒及職家衝突,反

之在家庭方面亦然。另外,台灣及香港同屬大中華文化,但進一步對比自我概念,香港人較傾向個人主義,台灣人則傾向集體主義(葉蓉慧、陳凌,2004),因此本研究亦探討兩地的在職母親在上述的變項是否有所不同。本研究以方便取樣的方式,於台灣及香港邀請育有至少1名12歳以下子女的在職母親填寫網路問卷,共取得有效樣本206人(台灣102人,香港104人)。她們問卷內容包括:職業與家庭的自我線段(Francis, Boldero,& Sambell,2006),測量自我落差;正負情緒量表修訂版(Brief PANAS);家庭/工作角色認同量表(Aryee & Luk, 1996)、 與職家衝突量表簡短版(Car

lson, Kacmar, & Williams, 2000)。研究結果顯示,在自我落差與情緒的關係上,在職母親不論在工作或是母職方面的自我落差越大,則負向情緒越多,符合自我落差理論。母職方面的自我落差越大,則正向情緒越少。至於自我落差與職家衝突的關係上,在職母親的工作自我落差越大,職家衝突越大。在調節效果上,結果顯示在職母親的職業角色認同對工作自我落差與負向情緒有顯著調節作用 -- 越認同職業角色,在自我落差與負向情緒的關係越顯著。而家庭角色認同對自我落差及情緒,以及在職母親的職業/家庭角色認同對自我落差與職家衝突的關係的調節關係並不顯著。最後,本研究也比對香港與台灣兩地母親在各變項之差異,

以及在職業與家庭的理想我有何不同。根據上述結果,本研究提出之假設大多獲得驗證。本研究亦發現,台港兩地在職母親雖然受西方文化影響,但都顯示了著重儒家傳統文化的華人特色,重視實踐家庭的身份角色多於職業角色。

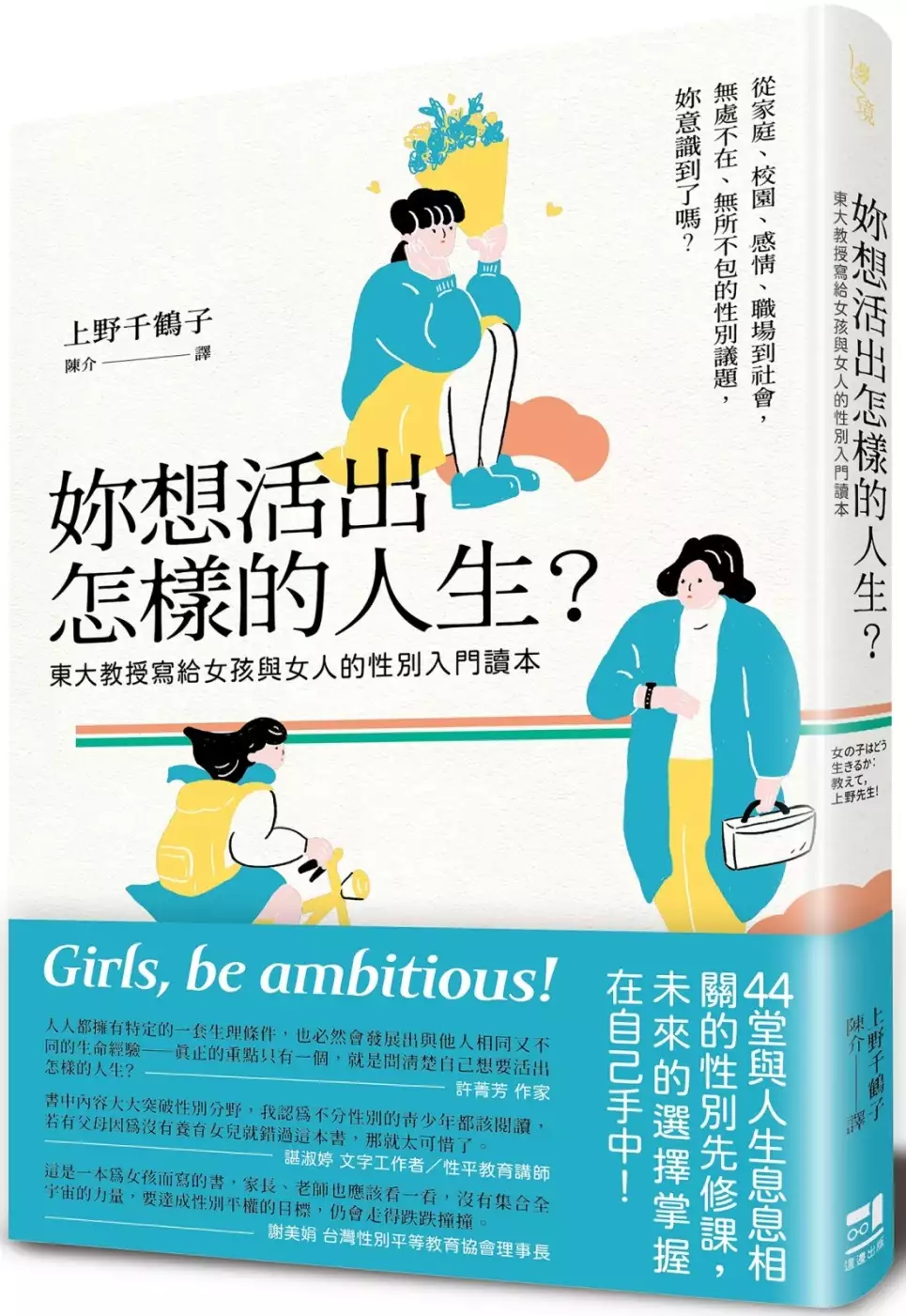

妳想活出怎樣的人生?:東大教授寫給女孩與女人的性別入門讀本

為了解決育嬰留停期間工作 的問題,作者上野千鶴子 這樣論述:

Girls, be ambitious! 從家庭、校園、感情、職場到社會, 無處不在、無所不包性別議題,妳意識到了嗎? 性別的刻板印象是怎麼形成的? 想當全職主婦難道不行嗎? 所謂的「女子力」其實是一種詛咒!? 錯的明明是色狼,為何受害的女性還會被譴責? 女性專用車廂算是一種逆向歧視嗎? 身為女兒就應該負責照護年老的父母? 女性求職路上陷阱一籮筐!? 性別歧視是不是沒有終止的一天? ‧東大名譽教授、《厭女》作者上野千鶴子最新力作 ‧完整收錄2019年度東京大學開學典禮致詞 書中內容大大突破性別分野,我認為不分性別的青少年都該閱讀,若有父母因為沒有養育女兒就錯過這本

書,那就太可惜了。……我們一定要相信自己擁有「覺得不對勁」的權利,而且不分性別,每個人都可以在不傷害別人的前提下自由選擇,過得自由自在。──諶淑婷(文字工作者/性平教育講師) 這是一本為女孩而寫的書,家長、老師也應該看一看,沒有集合全宇宙的力量,要達成性別平權的目標,仍會走得跌跌撞撞。……上野教授以女性主義者及教育者的角度,為女孩寫下此書,社會不動,女孩自己動,一代一代地接力打造一個「任何人都不拘泥性別的社會」。──謝美娟(台灣性別平等教育協會理事長) 身而為人,人人都擁有特定的一套生理條件,也必然會發展出與他人相同又不同的生命經驗──真正的重點只有一個,就是問清楚自己想要活出

怎樣的人生?無論那是什麼色彩的人生,只要是全力以赴,必然光彩奪目,也必然會為其他女性帶來光芒,為年輕女孩的未來照見新的道路。──許菁芳(作家) 2019年,日本東京大學名譽教授、女性主義者暨知名作家上野千鶴子以性別為切入點,在東大的開學典禮上向新生致詞,開頭便提及前一年(2018)東京醫科大學入學考試不公的醜聞──校方為了壓低女學生的錄取率,長期透過人為手法操縱分數使女考生落榜,消息曝光後,頓時輿論譁然。而這樣的歧視與不公平,正是日本女學生所置身的現實。 至於貴為日本最高學府的東京大學,即便沒有這類性別歧視的黑箱作業,隱形的歧視仍舊無所不在。突破重重「男」關、考上東大的女學生比

例出乎意料地只有兩成,東大男學生還會忌憚和自己一樣(甚至有過之而無不及)的優秀女生,只願意找崇拜東大生的外校女子大學生聯誼。在致詞中,上野教授更一針見血地指出,等在所有學生面前的,是「就算努力也得不到公正回報的社會」,不僅努力無法獲得回報,還有更多人(尤其是女性)會在發憤努力之前就被周遭的人潑冷水澆熄了志向。這番振聾發聵的致詞發表後,不僅立刻在日本國內引發諸多迴響,也獲得海外各國的廣大共鳴。 另一個鄰近的亞洲國家南韓,儘管握有先進國家的資源,性別意識卻仍落於人後,不只有82年生的金智英暴露出傳統與保守的側面,性別爭議更在2022年的總統大選中成為關鍵因素,由於性別政策而引起撻伐的尹錫悅

甚至選上了總統。至於台灣,我們有民選的女總統,更有許多女性議員與立法委員,但在乍看女力當道的表象下,卻動輒必須承受針對女性身分的歧視發言與不理性的人身攻擊,甚或淪為家暴受害人。在標榜性別平權的現代社會,隱而未顯的刻板印象和明目張膽的厭女言論卻仍無所不在,不只流露在個人的言行舉止間,也反映在社會風氣與大環境裡。 上野千鶴子教授長年投身性別研究與女性運動,在本書中,她著眼於家庭、校園、感情、職場與社會等面向,透過淺顯易懂的筆法,以一問一答的QA形式回答44道乍看單純卻十分值得深入討論的性別議題,囊括女孩子在成長路上與出社會之際會面臨的各種困境,令人對性別意識有更多的認識和啟發,既是一冊性別

教育的入門讀本,也可以視為一門女性主義的先修課,從學生、教師到家長,人人必修的性別學分。 專文推薦 許菁芳|作家 諶淑婷|文字工作者/性平教育講師 謝美娟|台灣性別平等教育協會理事長 誠摯推薦 王如玄|財團法人現代婦女基金會董事 王婉諭|立法委員 李屏瑤|作家 杜瑛秋|財團法人台北市婦女救援基金會執行長 律師娘林靜如 烏烏醫師|禾馨婦產科醫師 陳怡嘉|作家/教師/學習策略專家 陳珊妮|音樂創作人 張美蘭(小熊媽)|親職作家/閱讀推廣人 張婉昀|Womany女人迷主任製作人 郭葉珍|國立臺北教育大學副教授 覃玉蓉|財團

法人婦女新知基金會祕書長 番紅花|作家 黃越綏|財團法人國際單親兒童文教基金會創辦人 鄧惠文|精神科醫師/作家 羅怡君|親職溝通作家與講師 (依首字筆畫排序) 日本亞馬遜網路書店5星好評 上野教授以女性主義的觀點痛快地一刀砍向男性社會的荒謬!採用一問一答的QA形式,讓讀者不管從哪一篇開始都可以輕鬆地閱讀,此外書中還收錄了備受好評的東大開學典禮致詞,希望接下來要思考未來方向的中學生與高中生都能讀到這份熱切的訊息。──瑪蒂達圓舞(マチルダ円舞) 我前陣子正在煩惱自己到底算不算是女性主義者,但讀了這本書之後,我可以肯定地說自己就是一名女性主義者,這本書給了我這

樣的鼓舞。因為是由上野教授以一問一答的方式回答學生的問題,所以不論從哪一題開始讀、想讀幾遍都可以!而且這本書真的很老少咸宜,不僅是青少年,希望大人也可以讀讀看,而且不管是什麼性別都好,真希望那些既得利益者也都能一讀。──松本美優(松本ミユ)

我國育嬰留停職停薪及其津貼制度之探討

為了解決育嬰留停期間工作 的問題,作者蔡佳臻 這樣論述:

因經濟型態的轉變、教育水準的提高,女性投入就業市場的人數增加,以雙薪為主的家庭模式日益增加,而根據我國政府數據調查大部分婚育年齡的女性因家庭、育兒退出職場,其勞動參與率低於男性,我國2018年進入超高齡社會,2020年人口已進入負成長,影響就業市場,女性勞動參與者是發展經濟的重要支柱之一,但女性勞動者因背負著生育的天職及照顧家庭的傳統羈絆,所以在「工作」及「家庭」間選擇時,大多的女性還是以家庭為主,然育兒責任及家務的處理是一個小家庭的所有成員應該共同承擔,而不是女性一人之責。透過育嬰假政策,減緩工作職場與家庭責任間角色相的衝突,讓因育兒而暫離職場的勞工,其就業權益得以受到保障。本研究透過相關

文獻整理,了解我國及主要國家日本、瑞典、韓國、新加坡及美國育嬰假及其津貼制度之發展背景和制度差異,育嬰假已由母性保護發展為性別平等議題,鼓勵男性提出申請,參與育兒。根據我國政府調查數據資料瞭解目前我國受雇者申請育嬰留職停薪及事業單位實施該制度之狀況,再透過深度訪談瞭解實務上受雇者及事業位在申請或執行的實際感受,以深入瞭解我國育嬰留職停薪及其津貼制度是否符合性別平等法中的就業保障及需求。透過訪談發現,對於育嬰留職停薪的申請對象、期間,以津貼考量為主因,申請原因則以照顧孩子為主因,亦有托育問題,而事業單位在實施育嬰留職停薪制度時亦僅遵守法律最低限度。最後本文認為應對於育嬰留職停薪制度加強宣導,除了

現行增加津貼給付政策外,亦可透過政府鼓勵事業單位的提升男性申請,針對孩子照顧延長可申育嬰留職停薪的年齡,強化員工復職意願,完善托育服務讓員工可安心工作,及提高法定家庭假的彈性運用。