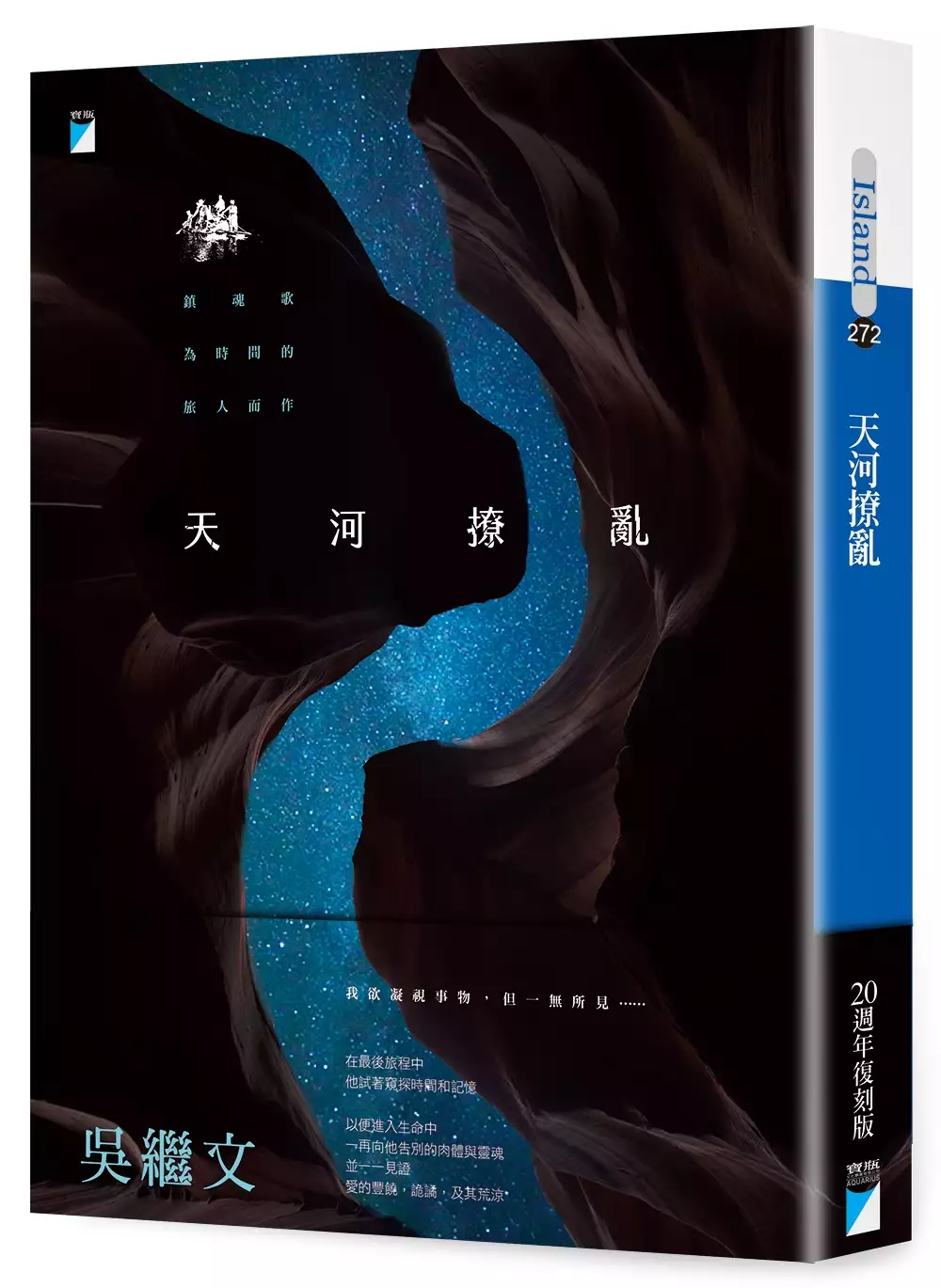

腳脚分別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹恆平寫的 玉樓殘夢:石頭新記 和吳繼文的 天河撩亂(20週年復刻版)吳繼文限量親簽版都 可以從中找到所需的評價。

另外網站017.腳受傷用腋下拐杖,用錯的比對的還多,你知道嗎?也說明:助行器(+連結) 雖然提供比較好的穩定度,但是走路時每步只能擺盪一半(Swing-to 擺至),所以行走速度、效率遠不及於腋下拐,而且腋下拐還可以爬樓梯,因此 ...

這兩本書分別來自博客思 和寶瓶文化所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 吳佩珍所指導 陳雨柔的 殖民地臺灣「童心主義」的移植與變貌——以日治時期新文學運動中的兒童形象為中心(1914-1943) (2017),提出腳脚分別關鍵因素是什麼,來自於大正民主、日本童心主義、日治時期兒童文學、臺灣新文學。

而第二篇論文輔仁大學 統計資訊學系應用統計碩士班 戴政、侯家鼎所指導 蔡甄晏的 皮膚癌住院患者之醫療資源耗用影響因素與預測模型探討 (2016),提出因為有 重要因子、醫療資源耗用、羅吉斯迴歸、時間序列分析的重點而找出了 腳脚分別的解答。

最後網站汗皰疹誤認香港腳?雞眼病毒疣分不清?醫師教你辨別 - 早安健康則補充:皮膚護理☀皮膚搔癢☀香港腳、雞眼、疥瘡、汗皰疹、病毒疣、長繭都是常見於腳部的皮膚疾病,醫師告訴您這些腳部疾病分別有哪些症狀?該如何預防與治療?

玉樓殘夢:石頭新記

為了解決腳脚分別 的問題,作者曹恆平 這樣論述:

本書迄今付梓乃歸功於臺大臺文所黃美娥所長之慨允作序,又親與「台北我城,文學散步」影片之首映,頓興踵繼臺文先輩之脚印。 近閱岳南《南渡北歸》近史,益發慶幸於我輩臺灣人之得天獨厚,得以鶴立於南島語系諸國之中。 本書上溯女媧補天,中述臺灣歷史,下言玉樓情事。秉承與時俱進之初衷,倡議臺文宜傳揚中華文化之精華,遂竭盡所能以各種文類,穿插於半虛構的人仙幻境之中,襄助讀者覽閱臺灣各地風土故情,更冀促成全體臺人同舟共濟之徳,與余英時院士在臺灣的一系列演講遙相呼應。

腳脚分別進入發燒排行的影片

【素食第78道】親子烹飪素食蔬食料理「港式蘿蔔糕」│亲子烹饪素食蔬食料理「港式萝卜糕」│Chinese Turnip Cake

材料:

1.白蘿蔔

調味料:

1.白胡椒粉

2.鹽

3.再來粉

4.橄欖油

作法:

1.先將白蘿蔔先清洗乾淨,削皮切成短條狀。

2.將切好之後的白蘿蔔,放入果汁機中打成泥狀。

3.打成泥狀的白蘿蔔,拿一個細網子,將過濾白蘿蔔泥的水,至另一個器皿中。

4.再拿一個器皿,放入再來粉400公克,再倒入白蘿蔔水,再放調味料白胡椒粉、鹽,均勻攪拌。

5.在拿一個大器皿,分別將白蘿蔔泥、攪拌過後的再來粉水還有橄欖油,均勻攪拌。

6.將大器皿攪拌好的食材,倒入鍋中,炒到香,濃稠狀即可。(如影片所示)

7.將烘培紙四腳斜剪,放入烘培模型中。(如影片所示)

8.將炒好的濃稠狀白蘿蔔泥,放入烘培模型中。

9.再拿一張保鮮膜,將表面輕壓抹平,保鮮膜再取起。

10.將烘培模型置入電鍋中蒸,蒸好之後,烘培模型先放涼了,再放入電冰箱冷藏一個晚上。

11.從電冰箱取出烘培模型,再把蘿蔔糕從烘培模型中取出,並把烘培紙撕掉。

12.將蘿蔔糕切適當厚度後,鍋中放入橄欖油,再放入蘿蔔糕於鍋中小火煎,煎至金黃色即完成。

【素食第78道】亲子烹饪素食蔬食料理「港式萝卜糕」

材料:

1.白萝卜

调味料:

1.白胡椒粉

2.盐

3.再来粉

4.橄榄油

作法:

1.先将白萝卜先清洗干净,削皮切成短条状。

2.将切好之后的白萝卜,放入果汁机中打成泥状。

3.打成泥状的白萝卜,拿一个细网子,将过滤白萝卜泥的水,至另一个器皿中。

4.再拿一个器皿,放入再来粉400公克,再倒入白萝卜水,再放调味料白胡椒粉、盐,均匀搅拌。

5.在拿一个大器皿,分别将白萝卜泥、搅拌过后的再来粉水还有橄榄油,均匀搅拌。

6.将大器皿搅拌好的食材,倒入锅中,炒到香,浓稠状即可。(如影片所示)

7.将烘培纸四脚斜剪,放入烘培模型中。(如影片所示)

8.将炒好的浓稠状白萝卜泥,放入烘培模型中。

9.再拿一张保鲜膜,将表面轻压抹平,保鲜膜再取起。

10.将烘培模型置入电饭锅中蒸,蒸好之后,烘培模型先放凉了,再放入电冰箱冷藏一个晚上。

11.从电冰箱取出烘培模型,再把萝卜糕从烘培模型中取出,并把烘培纸撕掉。

12.将萝卜糕切适当厚度后,锅中放入橄榄油,再放入萝卜糕于锅中小火煎,煎至金黄色即完成。

★芭樂媽其他影片★

【素食第77道】親子烹飪素食蔬食料理「醬燒牛蒡排」│亲子烹饪素食蔬食料理「酱烧牛蒡排」

https://youtu.be/KIYk27Y73N8

【素食第76道】親子烹飪素食蔬食料理「素滷味」│【素食第76道】亲子烹饪素食蔬食料理「素卤味」│Vegetarian Braised Dishes

https://youtu.be/SeWqcUuvnlE

【素食第75道】親子烹飪素食蔬食料理「菇菇塔香圓直義大利麵」│亲子烹饪素食蔬食料理「菇菇塔香圆直意大利面」

https://youtu.be/c-LL1rWVelU

【素食第74道】親子烹飪素食蔬食料理「菇菇青醬筆管義大利麵」│亲子烹饪素食蔬食料理「菇菇青酱笔管意大利面」

https://youtu.be/LxtlGDv1j7E

【素食第73道】親子烹飪素食蔬食料理「菇菇紅醬義大利麵」│亲子烹饪素食蔬食料理「菇菇红酱意大利面」│Tomato Spaghetti

https://youtu.be/u5G5oBqqBak

★Qistin 最愛看 YouTuber★

蔡阿嘎

Ryuuu TV / 學日文看日本

這群人

MaoMaoTV

6YingWei快樂姊

劉璃光

HenHen TV

PoTV

Tony TV

Panda熊貓 TV

SoniaSu TV

曾鈺嫻 AliSon Tsang

Ling BigYong

미라 Mira's Garden

JinnyboyTV

Aiky一點GO瘋旅行

Sanyuan_JAPAN 三原慧悟

古娃娃WawaKu

安啾咪

Dennis Lim Ming

Lim Shang Jin

Yangbaobei 楊寶貝

Ashhh TV/ 阿修頻道

KouKou Brothers 酷酷兄弟

笑笑兒

NanoKano

CoffeeTea&Jane

Ponggo DIY 碰果手作

Mr.Lu_魯先生

Aura 緁緁 / AuraTv

... and MANY more!

記得按頻道訂閱按鈕右邊的小鈴鐺,這樣才不會錯過每部影片哦!

★Qistin 最愛關鍵字★

素食,Vegan,Vejetaryen beslenme,素食,vegetarmad,Begetarianoak janaria,ビーガン,Vegan,Vegano,Vegan,ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ,शाकाहारी,vegetariese kos,Vegan,вегетарыянскае харчаванне,Veganai,Vegetáriánus étel,dahareun vegetarian,Sùshí,शाकाहारी भोजन,વેગન,Vegetarian тамак-аш,vegetarijanska hrana,טבעוני,Nkhumba,নিরামিষ খাদ্য,cibus,Vegans,وگان,Weganin,kasvisruokaa,ቪጋን,الغذاء النباتي,ushqim vegjetarian,Вегетарианское питание,Вегетарианската храна,سبس,I-Vegan,ʻO Vegan,vegetarmat,ਵੇਗਨ,เจ,சைவம் உணவு,శాఖాహారం ఆహార,Веган,ویگن,Вегански,zavamaniry sakafo,भेंडी,വേഗം,សាច់សត្វ,vegetarisch voedsel,vegetariánska strava,Ăn chay,Веган,וועגאַן,vegetarisk mat,vegetariano,သတ်သတ်လွတ်အစားအစာ,채식주의 자,mâncare vegetariană

殖民地臺灣「童心主義」的移植與變貌——以日治時期新文學運動中的兒童形象為中心(1914-1943)

為了解決腳脚分別 的問題,作者陳雨柔 這樣論述:

以1918年7月發刊的《赤鳥》雜誌為中心,日本「童心主義」思潮作為大正民主思想運動的一支,是藉由翻譯與轉化西方浪漫主義兒童觀,以「尊重兒童心性」(即「天真無邪」)與「兒童文學的現代化」反思明治期以來「富國強兵」、「殖產興業」的主流價值體系。殖民地臺灣對「童心主義」思潮的接收,分為兩個階段:一是隨著「新臺灣教育令」(1922)的頒布,在《臺灣教育》與《第一教育》等刊物中,臺日知識分子透過引介《赤鳥》的藝術教育思潮,反思殖民地偏重知性的教育體制與軍國主義論述。另一方面,尊重兒童個性、將兒童視為現代個人的主張以日語傳播來臺,使得兒童文化界在「少國民」的主流論述之外,「天真無邪」的兒童想像漸次成形。

上述作為殖民地臺灣兒童觀遞變的歷史文脈,本文的第二部份將以臺灣新文學運動中的日語小說為例,說明日語創作世代如何以「天真的政治」作為小說敘事的新媒介。在三〇年代,楊逵、翁鬧與巫永福分別透過寫實主義與現代主義技法,接合「天真無邪」的去政治性與普羅文學的批判性。至四〇年代,濱田隼雄、龍瑛宗與呂赫若的作品,則顯示「天真無邪」的政治效果趨於兩極化,既服膺法西斯美學的崇高性,又是迴避戰爭意識形態的敘事策略。

天河撩亂(20週年復刻版)吳繼文限量親簽版

為了解決腳脚分別 的問題,作者吳繼文 這樣論述:

愛比死難 鎮魂歌為時間的旅人而作 我欲凝視事物,但一無所見…… 在最後旅程中 他試著窺探時間和記憶 以便進入生命中 一再向他告別的肉體與靈魂,並一一見證 愛的豐饒,詭譎,及其荒涼…… 在讀完最後一頁,闔上第六冊筆記本那個晚上,他熄燈上床,發覺月光溢滿房中。他沒有多想,就告訴自己,要給自己十年的時間,即使人生只是一條簡單的河和它寂寞的流域,即使世界只是一座漂泊的湖,而時間以無邊無際的荒漠包圍著這一切。 或許會有一個「我」,跌跌撞撞也好,迷迷糊糊也好,輕鬆愉快也好,有一天突然從蜃氣樓的幻影中走來,見證他短暫的存在。──《天河撩亂》 吳繼文將世紀末的孽子

告白與一個內陸大湖的漂流史話相提並論,的確讓我們一開眼界。書中的自敘者經過一場又一場的禁色之戀,身心俱傷;他的姑姑為了追求色相的完成,不惜跨越性別、倫理疆界。 這對姑侄是親人,也更是師徒。他們各以肉身為道場,證驗慾望的黑洞。——王德威(哈佛大學教授,中研院院士) 作者以安靜節制的筆法,深刻描繪了在時代搬弄下,離散家族、邊緣人、性少數者這些造物的棄兒彷彿殘酷劇場展演般充滿困厄、孤絕、救贖與驚人祕密的人生。 本書曾獲一九九八年中國時報「開卷」十大好書,並先後被收入中、英、日等多種文學選集,感動海內外兩代讀者。 本書特色 ※20年同志文學暢銷版,絕版重來。 ※作者最新

修訂版本。 ※「二十年後重讀吳繼文小說,仍然為那字裡行間,滿溢出來的慈悲心震動不已。」──楊澤‧專文推薦。 ※特別收錄作者最新書寫「新版贅語」。 ※「上世紀九〇年代中我離開職場,我的兩部長篇習作——《世紀末少年愛讀本》與《天河撩亂》陸續完成於四十歲多一些的年紀……當時或未必有此自覺,但兩部作品卻不約而同採取了『臨終之眼』的視角。」──吳繼文 ※「……我有愛人,也有許多朋友,可是只有你讓我實實在在感覺到『家人』這種東西。不是所謂血緣上的家人,也許是你出現的時候吧,正好是我的身體和心理都跨越了一大步,邁向另一個成熟期的當口,我第一次覺得我是一個母親,而你是我無性生殖的產物,

我的孩子,我們屬於只有兩人構成,卻完整具足的特別家族。可能是這樣,我才會對你講一些本來並不準備向任何人透露的事,好像,好像自然湧現的乳汁,我只能用我生命的祕密哺乳你。」──《天河撩亂》 名人推薦 〈吳繼文的慈悲心〉楊澤專文推薦 作者簡介 吳繼文 1955年生於南投,台北東吳大學中國文學系畢,日本廣島大學哲學碩士;曾任聯合報副刊編輯,時報文化出版總編輯,台灣商務印書館副總編輯。著有長篇小說《世紀末少年愛讀本》(聯合報〈讀書人〉年度好書)、《天河撩亂》(中國時報〈開卷〉十大好書),劇本《公園1999的一天》;譯有河口慧海《西藏旅行記》、井上靖《我的母親手記》、藤原新也《印度放浪》

、中平卓馬《為何是植物圖鑑》、野野村馨《雲水一年》,以及吉本芭娜娜《廚房》、《蜥蜴》、《哀愁的預感》等多種。 013溯河迴流 059不幸有很多種,但不幸不會對彼此有太多憐惜 123玫瑰是復活的過去式 161白晝的虛構,夜的徬徨 211沙之悲歌 295作者附識 305【代跋】吳繼文的慈悲心一一重讀九○年代同志小說/楊澤 311新版贅語 代跋 吳繼文的慈悲心一一重讀九○年代同志小說 楊澤 二十年後重讀吳繼文小說,仍然為那字裡行間,滿溢出來的慈悲心震動不已。 吳繼文小說流露出的慈悲心,很難一語道盡。它首先有別於過去文學中較常見的憐憫或悲憫心。那也是讀者相對熟悉的

,台灣鄉土文學以降,對所謂小人物及鄉土本身的凝視和關注。 如果說,憐憫或悲憫心大抵落在人道範疇,慈悲心心量更大,同時多了份屬於天道的不可知層次。吳的慈悲心來自他對「情幻色空」主題的一番領悟,且背後隱隱然有股「無緣大慈,同體大悲」的神祕宿命感在。 到二○一七年今天為止,吳繼文其實只出了兩本長篇,分別是《世紀末少年愛讀本》(一九九六)和《天河撩亂》(一九九八)。《世紀末少年》一作,由吳改寫清末狹邪小說陳森原作《品花寶鑑》而成,最大的變動就在「小使」這一人物的設計上。 小使既是書中名伶兼相公杜琴言的貼身僕人,也是貫穿故事情節的敍述者,以他取代舊章回的全知敍述觀點,堪稱石破天驚的一筆

: 我們是沒有名字的一群人……對小說家而言,我們可老可小,我們是沒有情緒的……我們散佈在主人生活的周邊,隨時回應主人的召喚,此外就沒有聲音……一如無情的頑石、衰草兀自獨立在天地之間,我們也不時出現在章節之間,面無表情地為時間、空間的推移串場。不管寒冬、溽暑,風、沙、雨、雪,夢裡或病中,我們隨時都要出門為主人傳話、回禮、買藥、送花……我們是宇宙的塵沙,小說的游魂,主人的影子……我們成為很理想的觀察者和評論家,沒有人在意我們的存在。我們永遠是不在場的出席者…… 二十年後看來,小使絕對是吳繼文最動人心弦的發明。當小使在這裡寫道:「我們永遠是不在場的出席者」,所謂「不在場的出席」一點也並不

玄虛,說的豈不是,今天後工業文明下的芸芸眾生,所謂「寂寞的諸衆」(the lonely crowd),那「渇望與寂寞永遠成正比」的心? 的確,小使不單負責說故事,穿針引線,為故事中人代言,他也幫自己及自己所屬的卑微者/無名者群體發聲,分明是寂天寞地,有情眾生的一個化身。上引開場白頻頻拿「我們」來說「我」,人我不分,且多以否定句出之,說穿了,不就是作者吳繼文刻意以無說有,以不在場說在場,以宇宙塵沙,人間游魂揭露無常,一語道出天地萬物及眾生的歸宿? 從小說開場到結尾,小使利用他「理想的觀察者和評論家」位置,為讀者轉述,他追隨主人杜琴言浪蕩一生,看到,聽到,許多常人看不到,也聽不到的事物

。吳繼文沿用舊說部的筆法章法,在內景部分極力舖陳人情世故,寫欲望,寫受苦,寫身心靈的細微變化;外景部分,吳則善用他從沈從文學到的長鏡頭,空鏡頭手法,蕩開去寫天地人,寫風土,寫離別與死亡,儼然有歷史長卷的氣勢格局。 作為眾生的代表,吳繼文筆下的小使乃是有善根宿慧之人。他卑微而高貴,感傷而睿智,既是美的僕人,也是歷史滄桑(從個人歷史到集體歷史)的見證者與書寫者。從情真,情至,到情了,小使最終出家證道,成了「過來人」(眾生是佛),也展現了吳一心追求佛家「真空妙有,悲智雙運」境界的初步成果。 表面上看,吳繼文出道稍晚,且是在九○年代酷兒書寫,身體書寫等時代風潮的強大召喚下始投身寫作的,其實

並不盡然。這裡無法細細辯證此事,只能簡單的說,對吳而言,時代精神(Spirit)及心性論(Soul)的追尋,同樣不可偏廢,而倘以結果論,他大抵倒向了後者。事實是,吳不單有意避開酷兒同儕,我們甚至可以說,他最終也避開大多數同代人,為自己選擇了一條甚少人行的路。 《天河撩亂》是吳的第二本書,也是他真假摻半,半自傳性的「力作」(tour de force)。先是,九○年代初,吳繼文寫出了〈記憶-邊緣-迷路〉一文,追記他大半在日,小半在台度過的青春歲月,這篇帶濃濃自敍傳風的奇文,大部分內容簡直聞所未聞,大大開了眾人眼界,在台北文藝圈轟動一時,其後收入我編的《七○年代懺情錄》(一九九四)書中。此文

從東京六○寫到台北七○,從安保鬥爭,全共鬥,三島自裁一路帶到相對平靜無浪的台北,以蔣介石逝世及中壢事件作結,集體與個人歷史(主要是情史)形成了兩條線,這也是吳第一次提到,他在全共鬥外圍場子上認識的同性戀人川上鴻史。 川上鴻史一度為赤軍連核心,川吳戀時已成脫落者,七一年暑假曾來台,和吳兩人攜手單車環島,這段脫落者與「局外人」的情緣經吳擴充,相當原汁原味地重現在《天河撩亂》中。容我先在這裡引出王浩威針對此文的小評: (吳繼文)以稀鬆平常的態度傳達同性戀的事實,就彷彿有的人吃飯用左手,有人用右手一樣的自然而自在…… 王的觀察一針見血,他說的「自然而自在」,正是佛家說的「平等心」、「

無差別心」,也是凡夫證悟「慈悲心」、「菩提心」的起點。戰後台灣同志文學,以白先勇《孽子》(一九八一)發其端,面對社會的無知,大多以不同程度的「酷異」自許,但太想突破體制的結果,不僅讓精神肉體恆處於(自我)隔絕的緊張狀態,也將眾人大力標榜的身體書寫推向某種存在主義式/「荒人」式的絕境。 吳繼文的「無差別心」用在同志身上,也用在川上鴻史所屬赤軍連身上,這當然也是令讀者當年百般匪夷所思,嘖嘖稱奇之處。同時,吳從改寫《品花》,寫出《世紀末少年》以來,無形中對隱藏在《品花》背後的風月鑑元素,所謂「市井江湖風塵」的民間傳統,又多了一份理解,這份對「眾生平等」的深入領悟,很快便落實在《天河撩亂》的寫作

中。 如果說,《世紀末少年》是由內向外看,《天河》則是從外向內看;前者酷似,從敍述者小使眼中看出去的,一幅幅浮世群像,後者則是主人翁時澄(小說家吳繼文書中化身)返觀自身,從錯綜複雜的家庭身世記憶裡重新「創造」出來的自畫像。限於篇幅,底下是我重讀歸納出的幾點心得,簡述如下。 a.《世紀末少年》受益於沈從文「歷史長河體」獨多,突顯的是一種無常變易的時空觀,寫作者只能勇於面對生命的渺小與無限,透過寫作捕捉人世滄桑,再現那些很快便被天地抹去的歲月光影。對照下,《天河》執著得多,卻也大心,佛心得多。執著在於,為了從時間的激流,記憶的激流中打撈出一幅完整的自畫像,主人翁時澄被迫得不停地穿梭於過

去與現在,生離與死別的危險流域;大心,佛心則在於,它不止提出深廣自足的「性海」作為眾生最後的歸宿,且在「眾生之河」與「佛性之海」中間,巧妙設定了另一「修為的湖泊」(書中一再提到的,可知而又不可知羅布泊)作為理想中繼站。 b.《世紀末少年》企圖面對永恒,探討那不變的「變易」,《天河》則選擇處理危機,深入挖掘個體的「變異」。時澄所造自畫像的奧祕,也許就在於:畫面上固然有其他虛像存在(生父成淵與男友川上鴻史),實體卻是「母子」二人;也就是,時澄和(「姑姑」兼「義母」)成蹊的靈魂的疊像。事實上,這也是一張倒過來的「聖母慟子圖」(Pieta),患了愛滋的時澄(聖子),抱著癌末自殺的變性人成蹊(聖母

)的「聖子慟母圖」。 c.最後一點,《天河撩亂》既寫市井(如時澄的早場二輪電影院),也寫江湖(川上鴻史一度涉入的赤軍連),更有那傳統而又顛覆傳統的舊風塵(東京歌舞伎町的跨性別俱樂部「雪姬」,這也是變性兼變裝人成蹊上班的地方)。 這種染有傳統「世情書」色彩的寫法,既接地氣,又見眾生,我們其實稍早在白先勇的《孽子》中見識過,差別就在於一一《孽子》寫情寫欲,多少失之於過度強調原始激情或魔性的存在,而後者則更自覺地朝向,人性與佛性,自性與空性的完成或未完成。 我不確定中文小說家中,有幾個如繼文般,具這等大慈悲心的人。粗粗考察過一輪後,我想像,除了佛經及「紅樓」泰山壓頂式的直接影響外,

在吳之前寫作的,也許還有沈從文,白先勇,陳映真等二、三人,對他或有所啓示也說不定。只是在吳的同儕及後人身上,似乎早已不大見得到這等慈悲心的蹤影(暫不論極少數例外,如林俊㯋因此它到底從何而來,又往何處去,也許並沒有人真的知道吧。 新版贅語 時間可以極溫柔,也可能極暴力,端看你正在什麼樣的時間中。 時間也不僅僅是抽象刻度的產物,或是鐘錶上的那些有形有聲的分分秒秒;很多時候它更像是一個沒有明確邊界卻又有表有徵的「場」。 比方我們什麼時候開始意識到他者的存在(或者從「我即世界/世界即我」開始分裂為「我與非我-世界」),也許就是我們告別童年的起點:一次水中倒影、對鏡凝視,人群之中對名

字發出的一聲叫喚。比方,意識到青春(如果有這種東西的話)何時永遠離你而去。後者於我,恰恰就在二十歲上那難忘的成年禮。 我的生日緊接在兒童節(如今叫婦幼節)和清明節之後,自入學讀書開始,生日總會放長假(春假),直到大學時期依然如此。我一向不過生日,但二十歲或許比較特別吧,同班同學阿岫與阿盛難得約了要來南投家中一起吃飯。前一天深夜突然下了一場聲勢驚人的大雷雨,以至睡得有點不安不穩,但天亮後倒是一片清朗,路上也相對平靜得有幾分詭異。不過很快地,大家陸續聽到了消息,並確認那件事終於發生,而那個人走了。是的,二十歲生日這天,怎麼就巧遇了台灣現代政治史上的一幕大般涅槃(mahā-parinibbān

a),那天開始島上每份報紙頭版不是大號的「働」就是粗黑體的「悼」,打開收音機、電視機則是哀樂盈耳。同學、家人相見,任何歡聲笑語都顯得不合時宜,大家不約而同壓低聲音說話,一邊吃飯一邊看著一律轉為黑白畫面的電視節目,氣氛尷尬,食不知味。 如此具象而鮮明的「場」,如此的成年禮。那是一九七五年。 七七年大學畢業,十月入伍,經過短暫訓練,於十一月和來自全島新兵中心的愣頭青們在基隆集結,準備發配外島。那時節天候轉冷,海象不佳,船期一再展延,等了近兩個星期才得以登上人員運補艦。天黑後出航,偌大的一艘船一到外海即開始被風浪擺弄得猶如巨大的鐵搖籃。船艙通風不佳,瀰漫著濃濃臭油味,加上逐漸多起來的暈船

者酸餿的嘔吐物,我和許多同船旅伴陸續走上漆黑的甲板,隨便找個稍能避風的地方窩著。深夜尿急,根本不知道哪裡有廁所,只好摸黑走到人少的船尾下風處,也沒好好抓著什麼,靠在船舷邊排尿入海,正好一陣大浪,船尾猛地一沉,整個人差點被甩進風急浪高的黑水溝。只要浪再大一些……死生毫釐,無人知曉。 到了外島才上陸,又被轉分發到一座沒有平民、沒有供電的離島。那是一個幾乎被世人遺忘的地方,卻也是當時冷戰的最前沿,對岸每兩天炮擊一次,只是彈殼裡面塞的不是炸藥而是心戰傳單。想了解外面世界發生了什麼事,唯一資訊來源是過期的報紙。我是在整整一個月之後,才知道我差點掉進海裡那天,台灣發生了中壢事件。 一九八六年春

,結束日本的學業返台前,未告知任何人,悄悄自大阪搭上鑒真號客貨輪前往上海(在戒嚴時期,叫做「潛赴匪區」),經六朝古都南京,蘇北劉、項故里,帝都北京,殷墟安陽,李白的東都洛陽和西京長安,最後入蜀走訪成都杜甫草堂。五月四日(大陸的青年節,台灣的文藝節)夏令時間開始那天準備下重慶,傍晚去成都火車站的路上,聽司機說前一天有架華航七四七班機飛到了廣州白雲機場(也就是王錫爵事件,於大陸是投誠,於台灣是劫機),心頭一驚,生怕事件導致兩岸緊張再也回不去,而下落亦無人知曉。夜車於天矇矇亮時到達重慶,無心再停留,大雨中直接前往江岸碼頭,找到第一班開往武漢的江輪出川,只想趕快離開。 九四年秋,在北京書展奔忙一

個禮拜,期間辦了入藏證,此外未做任何準備即飛成都轉海拔三千六的拉薩。高原反應自是預料中事,但沒想到那樣嚴重,踏上藏地三個小時不到,腦部開始缺氧頭疼欲裂,自此睡不著也沒胃口,只能不斷喝水,每天強迫自己吃一顆小蘋果;到了第三天只剩意識清晰,但靈魂渙散。第五天,想到此生不知道能否再來一次,於是依原計畫前往海拔更高的日喀則。經過幾天沒吃沒睡,感覺自己輕得像隻遊魂,頹靠車窗,半昏迷狀態下用盡全力才能勉強睜開眼睛,所見無非夢中風景:海拔四七九四的康巴山口腳下霧散後翠綠如土耳其玉的聖湖羊卓雍錯,湖畔沼澤上浪卡子的牧民與羊群,海拔五千米的卡惹山口上方懸凝於七二〇六米寧金岡桑峰圈谷的皎潔冰河……傍晚抵達日喀則時

已氣若游絲,頭疼依舊劇烈而全身火燙,想冰敷向旅店服務員問冰塊但沒有,幽幽踱回房間,那時一小片金黃色夕照貼在走道牆上,告訴自己或許這是最後一眼了,卻了無憂懼。遙遠如斯,孤獨如斯;多麼純淨,多麼的美。 人生實難。死亡環伺的「場」之連續。 這也難怪我會有感而在書中寫道「當時澄回憶過往,偶爾無心將一些斷裂與離散拼湊在一塊……竟然會興起『這一路好像是踏著腐屍走過來』的念頭」。 一九六八年川端康成在斯德哥爾摩的受獎演說(〈日本的美與我——序說〉)中,提到芥川龍之介的臨終之眼。 那是一九二七年的七月,芥川在自殺前不久寫了一封不算短的信給老友久米正雄(〈致一老友之手記〉),裡面不厭其煩

地說明做為一個人形獸的自己,如何失去了動物性的求生本能,久已處於「冰也似透明的、神經質的病態世界」,而毫不遲疑地懷抱必死之心。這時的他對自身以及周遭的一切都深感嫌惡,唯獨大自然在他眼中比任何時候都美。「你或許要笑我,既然愛著大自然之美,卻又想著要自殺,豈不矛盾!」然而,他說,之所以覺得大自然如此迷人,正是因為映照在「我這雙臨終之眼」的緣故。 上世紀九○年代中我離開職場,我的兩部長篇習作——《世紀末少年愛讀本》與《天河撩亂》陸續完成於四十歲多一些的年紀,心理上雖然沒有老、死逼近的實感,但過著一種與過去多年儼然有別的生活,那種出離的狀態,仿佛置身(相對於社會生活之)彼岸的感覺。當時或未必有此

自覺,但兩部作品卻不約而同採取了「臨終之眼」的視角。 告別原來想定的人生路線圖,從此與世界素面相見,遁入未知之境,曠野躑躅,夕露沾衣,但求做自己時間的主宰,生活倒也簡單踏實得可以,最主要的,當你宣稱要為自己負責,端的是再無藉口,想做的事、想讀的書、該補的課、待修的缺憾,田園將蕪,不容顧盼,唯有老實行去了。正因為都是想做、該做的事,於是每一樣都容許也必須是「細嚼慢咽」,常常幾天、幾星期也沒有完成個什麼像樣的勞作。 久久見面一次的職場舊識,特別是忙碌辛苦日甚一日的出版界友人,最愛問我「到底都在忙些什麼」,明明沒有什麼說得出口非忙不可的事,總不能誠實卻很不道德的給個「就每天都睡到自然醒」

之類的答覆,但真要細說又不得要領,只好笑著回道「忙著認識自己啊」,然後對方就好像聽到蹩腳冷笑話般僵在那裡,我還來不及加上「真的」強化其可信度,人家早已忙不迭換了話題。 然而事實如此。比方知識的耙梳考索,遇到難處就不能像過去輕易找個藉口逃逸。以前讀《首楞嚴經》,每次遇到有咒王之稱、長達四百多句、近三千字又充滿奇音怪字有如天書的《首楞嚴咒》一定略過不念,現在可不能這樣了,於是尋找國內外資料、彙整各家說法,將全文還原梵音並弄清楚本意,總共用了不下三個月時間。這還是短的。為了和生活周遭逐漸無感的事物重新建立連結,舉凡觀星,進行植物、昆蟲定點觀察,因地緣關係走遍大屯山系、五指山系大小步道拍照記錄,

每一樣功課莫不是歷時好幾年。若季節的遞嬗,溫度、氣味、顏色都無法成為自己體感的一部分,如何奢言認識自己?但以這樣的節奏、態度面對日常的事事物物,從世俗眼光看來,不過是忙著被遺忘、努力做一個無用之人罷了。何況,記得誰說過,自我即虛構。 這也間接解釋了,為何連續出版《世紀末少年愛讀本》與《天河撩亂》之後,二十年了一直沒有第三本書的消息。簡單說,因為更多的認識自己,也就越發的看清自己過去那底氣不足卻裝腔作勢的面目,然後告訴自己再不能這樣了。做為一個創作者我是幸運的,多年來不管生活上親人、朋友、同事的包容成全,或是寫作上來自讀者、評論者、研究者的回饋,都遠超出它所應得。今後如有所做,只有出之以更

真誠、同時也必須更勇敢的態度此外無以為報。今次舊作重出,深知不免有資源回收之嫌,亦將難逃敝帚自珍之譏,唯祈讀者諸君海涵了。 ──二〇一七年九月 吳繼文 姑姑向時澄揭露祕密的晚上,她過了十二點就提早下班。鴻史在「不貞」門口,與時澄、姑姑辭別;這一別幾乎就是永遠了,涼冷的夜風在三人之間往返奔竄,像在編織離情別緒。 送別鴻史,姑姑和時澄在漸無人跡的街道上緊靠著身子走了一段,才揮手叫車;姑姑說了一個陌生的地名,時澄沒聽清楚,但直覺車子會開往海的方向。上了首都高速二號線,一路上燈火猶然輝煌耀眼;往來的車子仍多,但走得很通暢,沒多久就置身早已恢復夜晚之平靜的灣岸地帶。車子最後停在一座被海岸防風

林層層包圍的水族館。時澄納悶這麼晚了還能做什麼,但姑姑一向行事詭異,自有打算,時澄早已習慣,何況問也是白問,人都已經來到這裡。 他們在入口處等了一會兒,不久從裡面有一個人脚步輕盈地走過來,迅速開了門請他們進去。看來姑姑早前已經和這邊聯絡好,做了安排。 姑姑邊走邊向時澄介紹,這個人是沖繩與那國島漁村長大的楠,她以前的游泳教練,現在是水族館的技術顧問。與那國是日本國境的西陲,距離台灣東海岸百來公里,一年裡面總有幾天能見度特佳的時候,與那國居民肉眼即可望見台灣聳立的青色山岳。對與那國人而言,日本反而是一個遙不可及的他國。 楠知道姑姑愛海、親水、喜歡魚,答應她隨時可以為她,單單為她,開放整個水族館。時

澄想,他們一定有非比尋常的交情。 楠穿得很簡潔素淨,有著習於親近大地的人特具的寡言和安篤感;他的體態令人聯想到陽光下的救生員,優雅的骨架和肌肉,勻稱而收斂。 水族館是一棟有如特大型蒙古包的玻璃穹頂建築,約莫十層樓高,遠望好像在夜色覆蓋中發出深藍幽光的大氣泡。當他們走進玻璃屋大門,立刻嗅聞到一股有如自深海湧出的潮濕溫暖氣息。楠將照明打開,這才看到環繞著他們的,是一座超級甜甜圈般圓筒形的透明水族箱,有如科幻影片裡面的幽浮一樣從他們四周的黑暗中浮現。 楠在大廳中央為他們準備了兩張椅子,讓他們可以慢慢觀賞,然後將主照明關掉,只留下水族箱的照明,就禮貌地告退。臨走前跟他們說,水槽的貯水量超過兩千噸,裡面

單是鯖科的大型魚類像鮪魚、鰹魚就有一千五百條以上。

皮膚癌住院患者之醫療資源耗用影響因素與預測模型探討

為了解決腳脚分別 的問題,作者蔡甄晏 這樣論述:

皮膚癌是極為常見的癌症,在全球的癌症中佔總數的40%,隨著紫外線對人體的危害日益嚴重,近年來國內皮膚癌的罹患率亦呈現上升的趨勢。由於膚色較淺的人種罹患皮膚癌的機率較高,因此以白種人居多的西方人會比其他人種更容易罹患皮膚癌。雖然皮膚癌死亡率比例遠低於其他癌症,但發生率急遽上升且已位於前十名。由於目前健保之財務狀況仍面臨窘迫危機,故對皮膚癌於醫療資源耗用作出深入探討,在現階段有其特殊意義。國內對皮膚癌之醫療資源耗用尚無廣泛深入的探討,本研究針對於「衛生福利資料科學中心」申請之200萬人抽樣檔ICD-9 為172至173之皮膚癌確診患者住院資料進行分析,得知住院天數及住院醫療總費用之重要影響因子皆

為醫院層級別。橫斷面探討結果顯示:住院天數及住院醫療總費用以Johnson & Wichern法與Hosmer & Lemeshow法之羅吉斯迴歸模型之分析結果相同,住院天數及住院醫療總費用之正確預測率分別為53.7%和58.3%。縱斷面探討結果顯示:以時間序列建立模型,住院天數之配適度最佳模型為SARIMA(1,0,1)×(0,2,2)12,預測能力最佳模型為SARIMA(1,0,1)×(0,0,0)12;住院醫療總費用之配適度最佳模型為SARIMA(1,0,1)×(0,2,2)12,預測能力最佳為SARIMA(2,0,1)× (0,0,0)12。

腳脚分別的網路口碑排行榜

-

#1.Tika - design by Akibo - TAIWAN CHARACTER

後來兒子回來跟我一起生活,直到去年他們又分別離開我去就讀大學;這個時候Tika這群孩子就在我腦海成形,黃色的大頭、四隻好動有力的金屬腳,很多表情的一對眼睛不停的 ... 於 www.satorukondo.com -

#2.the perfect hat trick中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

完美帽子戲法(指一場足球比賽中同一個球員分別以左腳、右腳和頭頂入球) ... 完美帽子戏法(指一场足球比赛中同一个球员分别以左脚、右脚和头顶入球)… 查看更多內容. 於 dictionary.cambridge.org -

#3.017.腳受傷用腋下拐杖,用錯的比對的還多,你知道嗎?

助行器(+連結) 雖然提供比較好的穩定度,但是走路時每步只能擺盪一半(Swing-to 擺至),所以行走速度、效率遠不及於腋下拐,而且腋下拐還可以爬樓梯,因此 ... 於 yang5411ee.pixnet.net -

#4.汗皰疹誤認香港腳?雞眼病毒疣分不清?醫師教你辨別 - 早安健康

皮膚護理☀皮膚搔癢☀香港腳、雞眼、疥瘡、汗皰疹、病毒疣、長繭都是常見於腳部的皮膚疾病,醫師告訴您這些腳部疾病分別有哪些症狀?該如何預防與治療? 於 www.edh.tw -

#5.腳踏科技 - 三捷輪

腳踏科技. 詳細內容,於下方分別講述: ... 當鞋扣片未與脚踏嵌合時,脚踏上的彈片維持開啟的狀態, 所以當鞋扣要與脚踏嵌合時,可輕鬆扣住。釋放鞋扣時,脚踏上的彈片 ... 於 www.threepeaks.com.tw -

#6.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 2375 頁 - Google 圖書結果

... 與前所置问高之考為高祖王父實施之教育分別以研究高深學術養成專門【高步雲衢] ... 不等安王常侍被命與劉孝威江伯搖孔敬通申子繼價州里哀然應召對揚天脚高步雲衢求 ... 於 books.google.com.tw -

#7.日本語教室- 【足が痛い!】一般學習「腳」的日語時都是「足 ...

【足が痛い!】一般學習「腳」的日語時都是「足・あし」,但其實日語裏也有「脚/あし・きゃく」這個寫法,兩者有甚麼分別呢? 足人類從腳眼到腳趾 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#8.鋼琴踏板» 用途與使用方法 - Flowkey

關於選擇延音踏板的更多信息,請參見《第1章– 鋼琴和電子琴之間的差別》。 柔音踏板或弱音踏板(左踏板). 原聲鋼琴中的大部分琴弦都是三根為一組,每組 ... 於 www.flowkey.com -

#9.日語中「足」和「腳」的區別竟然這麼大? - 每日頭條

日語中常用漢字為「足」和「腳」都讀作「あし」,但二者的意思卻有不同。 日語裡的「足(あし)」指的是腳踝以下的部分,也就是漢語裡的「腳」;而日語裡 ... 於 kknews.cc -

#10.常見兒童發展問題:走路內八的改善方法 - 天才領袖

有些孩子走路常跌倒,仔細一看,原來是走路內八,兩腳容易打在一起而絆倒。其實兒童走路內八在臨床 ... 接下來我們就針對上述這三大原因分別來探討:. 於 www.leaderkid.com.tw -

#11.別小看扭到腳!足踝專科醫師告訴你:符合這3點 - 良醫健康網

幾乎每個人都有腳踝扭傷的經驗,對很多人來說,這不過是一個常見的小病,找醫師照照X光,或著去國術館給人「喬一喬」就好了,根本沒有什麼好擔心的。 於 health.businessweekly.com.tw -

#12.日语词汇辨析:“足”和“脚”有什么区别? - 人民网日本频道

(沪江日语注:汉语中表达人体腿部一般说从踝关节到髋关节的部分,或者简单说脚以上胯以下,很少用盆骨分界。) 日语里的“足”还有以下几种意思:. 1.脚步 ... 於 japan.people.com.cn -

#13.病毒疣、雞眼,別傻傻分不清! - 全民健康基金會

至於雞眼跟病毒疣最大的差別則是,雞眼不會傳染,病毒疣會。病毒疣是人類乳突病毒引起,會經由接觸傳染。它可以發生在腳的任何部位,不限於與鞋子摩擦處, ... 於 www.twhealth.org.tw -

#14.【溫暖雙腳】2022最新推薦十大泡腳機排行榜 - mybest

市面上的泡腳產品大致可分成「電動足浴機」及「水桶型足浴盆」兩大類型,它們分別有以下這些特徵,在選購時別忘了多加確認。 於 my-best.tw -

#15.吃懂豬腳

豬腳是臺灣人飲食中常見的食材。一條豬腿,在台灣會分切成多個部位,適合不同料理。而豬腳紅燒清燉、中箍腿庫,去不去筋,更是各有口感與美味, ... 於 guide.michelin.com -

#16.【香港腳】搽藥膏有無用?腳癬成因、症狀是有哪些? | Bowtie

香港腳(腳癬)是足部受真菌感染的皮膚病。香港天氣潮濕,令腳癬更易發作,嚴重更有可能令真菌由足部擴散至身體其他部份。香港腳有可能引起腳臭、痕 ... 於 www.bowtie.com.hk -

#17.楊欣儒:手、足、腳和腿| 中國報China Press

最近各地小學爆發手足口症,為啥“手足口症”不叫“手腳口症”?現在我們就來談手、足、腳和腿的區別。有些人分不清腳和腿,把腿部也叫腳。 於 www.chinapress.com.my -

#18.腳癢起水泡,是香港腳還是汗皰疹?解答在這裡!1種人不能拖

到底這是香港腳還是汗皰疹?兩者差別在哪?該如何治療? 看更多:高溫一流汗,皮膚就刺癢?皮膚科醫:隨身攜帶 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#19.腳指麻,是哪裡出了問題? - 動晰物理治療所

目前左腳大腳趾也開始出現類似情形,除此之外,右側下背偶有抽痛感,維持坐姿較長時間後出現。影像檢查以及門診診斷分別為第五腰椎的輕微滑脫以及腰椎 ... 於 www.moventreat.com.tw -

#20.[2021] 10大腳架推薦& 8個腳架選購指南| 學攝影最重要的配備

對於初學攝影的新手而言,可能覺得購買了昂貴相機和鏡頭後,任何極端或困難的拍照環境只要簡單摸索一下就能迎刃而解了。然而事實並非如此,為了應付各 ... 於 timtingphotography.com -

#21.用對藥、正確擦四原則遠離香港腳

臺中慈濟醫院家醫科醫師林巧容指出:「香港腳的臨床特徵大致有四種型態,可能合併出現,或接續發生,分別是:腳趾型、乾燥角化型、水泡型、潰瘍型」。 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#22.【豬手豬腳】孕婦產後食薑醋有學問營養師 ... - TOPick - 經濟日報

TOPick為此請來播道醫院註冊營養師陳婷豐(Judith)講解。她表示,豬手、豬腳最明顯分別在於兩者肉量的多寡。另外,兩者雖含有膠原蛋白,但進食 ... 於 topick.hket.com -

#23.一隻「眼」 分清腳繭腳疣 - 明報健康網

赤腳活動就會有可能感染足底疣,譬如赤腳玩波波池、跆拳道、瑜伽。 疣可傳染走路也痛. 問:足底疣和腳繭(雞眼)有什麼分別? 馮:繭與疣 ... 於 health.mingpao.com -

#24.小腿是「第二個心臟」!專家從腳「顏色、氣味」看健康 - 風傳媒

關於腳的味道,可不是只有臭味,有的聞起來還有甜味,甚至就連臭味本身也有分好幾種。整體師依經驗,將腳的味道分為6種,分別是脂肪味、腐臭味、燒焦味、酸味、餿水 ... 於 www.storm.mg -

#25.無論你的腳踝痛的是內外前後,這裡都有相對應的可能原因

超音波檢查可以很簡單的分別出有無踝關節積水。而除非踝關節積水的量很多,導致非常疼痛或是行動不良,否則一般狀況不需要去抽水。 於 www.thenewslens.com -

#26.腳上硬硬的一塊,是長雞眼還是病毒疣?皮膚專科醫師解答

「醫生,我腳上這顆長很久了,是不是人家說的長疣? ... 還是有許多不同之處必須教導民眾和病患,以下針對兩種疾病的成因、症狀、治療方式分別介紹。 於 health.udn.com -

#27.談結構性及功能性長短腳的治療作者

關鍵字:長短腳, 結構性長短腳, 功能性長短腳, 姿勢調整, 肌肉伸展, 肌力訓練, ... 學者Reid與Smith早在1984年就建議將長短腳的差異分成三種嚴重程度,分別為輕度:3 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#28.脚數 - 臺灣話的語源與理據(劉建仁著)

ㄙㄜˋ)又簡稱“脚”(ㄐㄩㄝˊ)或“脚兒”。如“旦脚(ㄉㄢˋ ㄐㄩㄝˊ)”指戲曲中“旦”的脚色,生脚、淨脚、丑脚分別指生、淨、丑的脚色。而“戲脚(兒)”則指 ... 於 taiwanlanguage.wordpress.com -

#29.泡腳機好用嗎?泡腳機、足浴機挑選要點與泡腳機推薦

「腳」承擔了我們人一整天的重量,想舒緩足部,除了手動按摩推拿外,還能透過「泡腳機」來刺激腳底穴位,溫熱的水加些藥材、精油,不但能促進血液循環 ... 於 myfone.blog -

#30.比手畫腳- English translation - Linguee

Dictionary Chinese-English Under construction. 比手画脚 ()—. make lively gestures ( ... 於 www.linguee.com -

#31.近代中國史綱 - 第 1 卷 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

軍需的捐派,為數亦矩,所可知者,乾隆時的金川與台灣兩役,行商會分別捐銀二十萬兩及三十萬兩。廓爾喀之役,復與鹽商共捐三十萬兩。所有這些支付,無非轉嫁於夷商。 於 books.google.com.tw -

#32.快偷看他「腳趾」!腳長這樣的人超冷血你哭死照樣轉身離開

不僅如此,你知道地表快絕跡的好情人,腳ㄚ子有什麼明顯特徵嗎? ... 透過腳趾一窺你不為人知的性格,看看不同大小、形狀的腳分別代表什麼個性! 於 dailyview.tw -

#33.腳扭傷、翻船,沒有好的常見原因 - 運動視界

軟組織損傷後,通常會經歷幾種反應,分別是:發炎、增生、重塑. 腳踝內翻:常造成韌帶扭傷的動作. 這三種反應可以想像成,一棟建築物發生火災,(a) 先 ... 於 www.sportsv.net -

#34.香港腳(足癬)如何根治、保養與預防?醫師圖文完整解答

香港腳的成因聽起來並不複雜,其實就是足部的黴菌感染,但黴菌是種非常頑強的生物,所以要完全根治沒這麼簡單,嚴重一點的人還可能進一步導致灰指甲,也 ... 於 www.medpartner.club -

#35.摸腳是印度文化密語

千年摸腳文化的全方位身體力行法無論是見到長者、智者、宗教領袖、老師、父母或是 ... 他們通常會說Khush Raho或是Ayushman Bhav,這兩個祝福語分別代表快樂和長壽。 於 www.eisland.com.tw -

#36.為什麼Footland專業運動襪有左腳(L)右腳(R)的分別?

左腳右腳為什麼有些運動機能襪要分左右腳?真正的專業運動襪,會針對每個運動在腳部所有需求與細節,去做設計上的調整、與壓力的分配. 於 www.footland.com.tw -

#37.足弓墊有用嗎?3分鐘了解足弓墊原理與挑選原則 - 紅崴科技

俗話說腳是人體的「第二個心臟」,擁有健康的足部,才能確保身體循環運作正常 ... 一般而言,足弓可分為扁平、正常與高弓足3種類型,下面分別說明3者 ... 於 tw.goodarch2u.com -

#38.50歲要養成抬腳的習慣!超過一半人下肢靜脈曲張,做3動作預防

醫療保健,皮膚保養,預防靜脈曲張,先改善腿部血液循環。 於 www.fiftyplus.com.tw -

#39.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 210 頁 - Google 圖書結果

... 出售商民購者南越拜堂開新春佈道大那及其他業人民沈計也令入行車兩腳及研房內川 ... 本年巴、三二一九八活數點計分別負責辦理云鐵嶺本站云結果非關收入非常增加云 ... 於 books.google.com.tw -

#40.嬰兒過早學步行出O形腳|荷花Eugenebaby - 育兒親子平台

... 後會維持「O形腳」。但當嬰兒開始學習走路後,雙腿會慢慢適應支撐着上半身,其「O形腳」便會慢慢消失。 ... 母乳「埋身」或「用奶瓶」有分別. 寶寶營養2021-02-17. 於 www.eugenegroup.com.hk -

#41.從腳看年齡:15 個腳部反應的老化現象訊號

中醫學上認為,足三陽經和足三陰經分別起始與終止於腳部,甚至認為腳是個體健康狀態的縮影反射。透過活絡足部經脈,我們便可對體內臟腑產生正向影響, ... 於 www.crew.com.tw -

#42.香港腳vs 汗皰疹,到底怎麼區分? - YouTube

香港腳和汗皰疹有很多共通點,兩者都有可能會起水泡,都會癢,常在夏天發作,也都有可能脫皮。但這兩種病的治療是南轅北轍,香港腳是黴菌感染,但汗皰 ... 於 www.youtube.com -

#43.为什么男女脚型除了大小之外差距很大? - 知乎

谢邀。 关于这个问题,有一个体育学院曾经做过调查。他们对1284名成年男子和1084名成年女子进行了测试,共有25项测试指标。比较结果显示:男子的25项测试指标均明显 ... 於 www.zhihu.com -

#44.【跤】kha - 臺灣閩南語常用詞辭典

腳、下面. 用例. 跤手、下跤. 異用字. 腳、骹. 民眾建議. 腳之意:腳或脚;下面之意:階、底、脚 ... 臺灣閩南語「跤」的不同詞義,分別用「腳」和「底(或「階」)」. 於 twblg.dict.edu.tw -

#45.腿和腳有分別嗎?整體是叫腿還是腳啊

腳是腳掌部分,腿包含小腿和大腿。整體稱為“下肢”。 如果有疑問,歡迎追問。 2樓:手機使用者. 那麼手和胳膊有區別麼? 於 www.beterdik.com -

#46.3 招腳中風自測法!醫師教「摸腳背」看懂腳中風症狀、危險因子

「腳痛」是很多人常常會有的症狀,可能是因為肌肉拉傷、抽筋,或是筋膜炎等原因導致。但如果腳痛 ... 分別測量下肢跟上肢的血壓,是非侵入性檢查。 於 heho.com.tw -

#47.今期六合彩攪珠延至7月3日!複式膽拖玩法及成本 - 香港財經時報

現時,市民可以透過3以下種投注方式購買六合彩,分別是: ... 膽拖有數種玩法,如「一膽拖」選出1個不同號碼作「膽」,加上最多48個其他號碼作「腳」;「二膽拖」選出2 ... 於 www.businesstimes.com.hk -

#48.睡前抬腳了沒?別再誤信這些抬腿迷思 - 華人健康網

很多女生喜歡在睡前抬腳,因為網路謠傳:抬腿可以瘦腿、消水腫,甚至還能促進新陳代謝、幫助排毒。 ... 若雙腿同時抬起有困難,可以單腳分別抬起。 於 www.top1health.com -

#49.從「10種腳趾形狀」看個性! 你第二根腳趾比第一根長嗎?

方腳的人個性通常都非常謹慎,在採取任何行動或做出任何決定之前,他們會仔細分析每個小細節,才會得出最後的結論。 他們做事非常有效率,做人也很公正, ... 於 health.ettoday.net -

#50.桌腳英文 - Meal33

桌脚的英文翻译,桌脚英文怎么说,怎么用英语翻译桌脚,桌脚的英文意思,桌腳的英文,桌脚meaning in English,桌腳的英文,桌脚怎么读,发音,例句,用法和解释由查查在线 ... 於 meal33.ch -

#51.一次破解香港腳11個迷思 - 康健雜誌

天氣潮濕悶熱,皮膚最容易出現問題,尤其是足部,整天悶在鞋襪中,腳汗和高溫都是黴菌的溫床,容易引發足癬、灰趾甲等疾病。 迷思1/夏天才容易得香港腳? 於 www.commonhealth.com.tw -

#52.您有用血壓計量過腳的血壓嗎?淺談周邊動脈阻塞性疾病

檢查足背動脈和脛後動脈的脈搏。 測量下上肢血壓比(Ankle-Brachial Index,又叫踝肱血壓指數)。正常的人下肢血壓會比 ... 於 www.xcare.shop -

#53.洗澡與洗腳的分別 - 以斯拉培訓網絡

聖經難題> 新約難題> 索引. 洗澡與洗腳的分別. 經文:約13:10(全段13:3〜11) 耶穌說:凡洗過澡的人,只要把腳一洗,全身就乾淨了。你們是乾淨的,然而不都是乾淨的。 於 www.equiptoserve.org -

#54.腳踝、腳跟、腳指頭…英文怎麼說?

腳趾的英文叫做toe,toe還可以有big toe跟little toe這兩個英文單字,分別指大腳趾頭跟小腳趾頭的意思。如果單是toe這個英文單字,則叫做腳趾。 於 tw.englisher.info -

#55.为什么动物脚会有不同的叫法:爪、蹄、掌到底有什么区别呢?

每天我们都在用脚在的行走着,去到各种地方,而各种各样的陆地动物也是如此,看到一只小猫在雪地上行走,会有一串串的小梅花印,平时它的“脚”,不都是 ... 於 www.163.com -

#56.泡腳材料|加鹽又加醋6大泡腳伴侶中醫拆解泡腳好處+禁忌

與其人云亦云,不如聽康河中醫診所古鎧綸註冊中醫師講解泡腳的好處和禁忌吧!Text/Kio. ... 自願醫保計劃vs醫療保險分別. 於 www.healthyd.com -

#57.春腳集 - 中醫笈成

春腳集. 作者: 孟文瑞. 朝代: 清. 年份: 公元1846年 ... 其有不足者,即益以回生經驗之良方,共為一卷,以便施送,名曰《春腳集》。 ... 當分別寒熱治之。 於 jicheng.tw -

#58.腿部4顏色變化注意男雙腳發黑檢查「血糖狂飆300多」 - 生活

陳欣湄表示,民眾若發現自己皮膚的顏色與過去相比,出現4種顏色變化,分別是黑(黑褐色)、紅(深紅發黑)、灰(透光無血色)與紫(瘀青),那可就要 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.NMD R2 ptt、nmd好穿嗎、NMD R1在PTT/mobile01評價與討論

NMD R2 ptt在[問題] 超寬腳穿nmd r2 - 看板shoes - PTT網頁版的討論與評價 ... 各位大大日安,小弟近日想從網路上購買兩款NMD系列鞋款, 分別為NMD R1 EH2204、NMD R2 ... 於 attractions.reviewiki.com -

#60.肌肉痙攣腳抽筋,是缺鈣還缺鉀?(懶人包) - 照護線上

將毛巾繞過一腳的腳底板,雙手分別握住毛巾的兩端,雙手出力將腳底板往自己身體的方向拉,這時記得要維持腳打直,膝蓋不彎曲的狀況,才能感覺到小腿 ... 於 www.careonline.com.tw -

#61.腳- 維基百科,自由的百科全書

在許多有腳的生物中,腳是腿末端的獨立器官,由一個或多個部分或骨骼組成,通常包含爪子和趾甲。 在解剖學上,足部的定義位置是位於踝部遠側,分為足背、足底和足趾。而 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.揉一次腳筋,勝過泡十次腳 - 雪花新闻

把脚部的筋拉软,不仅能够变得强壮,延年益寿,而且还能够改善人不好的脾气。 脚——人体健康总根人有四根,分别是鼻根、乳根、耳根、脚根,鼻根是人的. 於 www.xuehua.us -

#63.網購鞋子尺寸怎麼選?女鞋網購必看三大招!選對尺寸超簡單

找出鞋子品牌的尺寸對照表了解在正常的尺寸範圍中自己會是哪個尺寸吧! 舉例說明: 小編腳長24.5cm / 腳寬9.5cm. D+AF的鞋子尺寸對照表中小編對應的 ... 於 www.daf-shoes.com -

#64.使用益母草泡脚的功效与作用以及禁忌分别是什么? - TOM健康

本篇分别介绍了益母草泡脚的功效与作用以及禁忌的相关内容,对于这在利用此方法的人群来说,适当的了解一点是非常有帮助的,例如经期量大的女性应避免 ... 於 health.tom.com -

#65.疊腳

透過不斷進行疊腳升級,一個探員最高可以在一座白塔上部署45 支Resonator 。分別為: L1 Resonator x8 L2 Resonator x8 L3 Resonator x8 L4 Resonator x8 L5 Resonator ... 於 ingress.fandom.com -

#66."脚" 和"腿" 的差別在哪裡? | HiNative

脚(jiǎo), 腿(tuǐ)脚的同義字疑车 @101love808 |这是腿|这是脚|区别在于腿可以单独形容除了脚之外的部分。也可以形容包含脚在内的。 而脚只能用来 ... 於 tw.hinative.com -

#67.泡腳好處這樣多,1週瘦8公斤!中醫師:「足浴睡前最適合~水溫

在《延禧攻略》飾演絕美順嬪的張嘉倪曾在大陸節目《Beauty小姐》分享自己習慣用薑、枸杞、黨參、艾草泡脚,除了消水腫作用,還在一週內瘦了8公斤! 娘娘 ... 於 www.elle.com -

#68.老人家走一點路、坐著都腳痛趕緊送醫,小心動脈阻塞恐截肢

「我們需要分別由從手腕及下肢打針,放入導管,然後一段一段的把完全阻塞的血管打通。當血管打通、血液循環恢復後,患者的疼痛跟著緩解,幾天後就順利 ... 於 www.cw.com.tw -

#69.整隻腳都很痛,竟是動脈阻塞,下肢恐缺氧壞死!醫師 - 幸福熟齡

李政翰醫師解釋,「我們需要分別由從手腕及下肢打針,放入導管,然後一段一段的把完全阻塞的血管打通。當血管打通、血液循環恢復後,患者的疼痛跟著 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#70.威盛電腦- CPU 溫度監控軟體- Core Temp - 淡水休息

電路中的很多元件都是為三極體服務的,它的內部有兩個PN結,外部有三個引腳,分別 2022年5月超取$99免運up,你在找的312371"OVS倉"三極管C1815 2SC1815電晶體NPN 0 月 ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#71.尺寸表| FMshoes女鞋購物網站

2.畫出腳掌形. 將腳採平在白紙上面,筆與紙張垂直呈90度,筆輕靠著腳的範圍畫一圈 ... 測量腳寬. 在紙上腳圍,在腳掌左右最寬的兩側分別點一點, 於 www.fmshoes.com.tw -

#72.請問"腳" "脚" 二字差別? - BabyHome親子討論區

小一兒子昨晚問我課本教的是'腳'可是他在別處有看到寫'脚'到底哪一個是對的呢??我覺得是'腳'但我不知怎麼跟他說明兩字差異或用法. 於 forum.babyhome.com.tw -

#73.滑雪| Goofy還是Regular?單板滑雪,我是哪一種類型? - 迪卡儂

1/ Goofy(右腳前)還是Regular(左腳前),什麼意思? 知道你是Goofy 或Regular,意味著你在玩雪板時哪隻腳是前腳:右腳或左腳 ... 於 blog.decathlon.tw -

#74.是不是平埔族看腳趾頭就知道? 台北市教育e 周報

只要看雙腳小趾頭的旁邊是不是有多出一小塊指甲就知道。 ... 調查與登錄,並分別依山地原住民、平地原住民、閩南人與客家人分別註記,其中山地原. 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#75.“脚”和“足”有什么区别? - 百度知道

2019年3月24日 — 甲骨文字形,上面的方口象膝,下面的“止”即脚,合起来指整个脚。本义:脚) (同本义。秦汉以前,“足”和'趾”都表示“脚”;“脚”表示小腿。魏晋以后,三者都表示脚 ... 於 zhidao.baidu.com -

#76.如何挑選尺寸

鞋款尺寸說明 · 鞋子穿幾號 · 為腳量尺寸 · 我想試穿看看 · 我還是有問題. 於 www.royalelastics.com.tw -

#77.【蟲蟲的祕密】紙雕大師長腳蜂 - 環境資訊中心

長腳蜂的巢本身幾乎可說是由紙所構成的,這些木質纖維能作為蜂巢的材料。 ... 一般在回巢後,在巢上待命的同伴會向前切割瓜分之,隨後分別將這些小肉 ... 於 e-info.org.tw -

#78.【脚腳】《脚》字意思读音、组词解释... +1 | 健康跟著走

脚常用字现通表繁体: 腳异体字: 卻腳踋· ????. ,网络中国字典提供“脚”的意思、繁体字、异体字、拼音、读音、笔画、部首、五笔输入、汉字五行、部件构造等关于“脚”的详细 ... 於 tag.todohealth.com -

#79.脫皮錯當香港腳,難怪治不好:落屑性角層分離 - 林政賢醫師

再看他的左腳,也有同樣的情形,而且許多脫皮呈現圓圈圈的樣子。 落屑性角層分離,剝脫性角質鬆懈症,keratolysis ... 香港腳、汗皰疹,到底怎麼分別? 於 jslin.tw -

#80.腳生疣怎樣辦?教你分辨雞眼與疣|醫生詳解兩者成因及治療 ...

你生的可能是疣而不是雞眼 雞眼與疣怎分辦❓醫生詳解成因及治療根治方法你有沒有想過,你腳底的雞眼,其實有可能是會傳染的疣?究竟雞眼與疣分別在哪 ... 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#81.普通話聊天室:廣東話愛用「腳」 普通話多說「腿」 - 香港文匯報

不過,指器物下部起支撐作用的部分就各有不同,例如廣東話「枱腳」、「凳腳」、「眼鏡髀」,分別對應普通話為「桌子腿兒」、「椅子腿兒」、「眼鏡腿 ... 於 paper.wenweipo.com -

#82.復健科沒告訴你的扁平足13個大秘密!

13 Q11:我好像一腳有足弓另一腳沒有這樣是扁平足嗎. 14 Q12:扁平足有救嗎? ... 在地上鋪兩張白紙,雙腳打濕,然後分別在兩張白紙上壓一下後離開。 於 drbao.org -

#83.便當店炸雞「左右腿」分開賣!口感真有差? 專家這樣說

有民眾分享桃園一間便當店,把雞的左腿和右腿分開賣,大家也好奇,難道口感有差別嗎?有些人就說,雞是單腳站立,所以右腿結實、左腿軟嫩, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#84.腳畫法

大家脚画得怎麼樣呢? 今天就為大家送上介紹了意外難畫的“腳”的畫法特輯。在畫高跟鞋、運動鞋等鞋類時,充分瞭解腳的構造也有助於將鞋子畫得更加自然。 於 hartan.com.pl -

#85.【網路謠言破解】怎麼去腳皮才對? - 生活週報- 自由時報電子報

正常皮膚並無好、壞皮之分,而泡熱水對去腳皮並無太大影響,過度的去腳皮才會造成傷害。 不論是乾腳或濕腳去腳皮,差別只在於泡腳後皮膚角質變軟,較易去 ... 於 news.ltn.com.tw -

#86.香港腳? 汗皰疹?我到底是哪一種? 許劭民醫師著

香港腳和汗皰疹都是夏天容易發作,可以長在手、腳或手腳一起出現,時常會癢(但也有少數人是不癢的),都會反覆發作,可以有水泡、丘疹或脫屑,因為這些共同的特徵,造成這兩 ... 於 www.rdc-piefu.com.tw -

#87.OL夏天怎麼穿?避免這6個會被同事斜眼的NG穿搭 - Altis 油電

我的腳前面比較寬一點我穿2002R是穿10號有一點點鬆,但是穿起來很… ... New balance 327 這次釋出了兩款新配色,分別是深藍及橄欖綠搭配灰色的樣式。 於 autoescuelalaureano.es -

#88.[好腳情]腳型腳趾美不美,你是希臘腳、羅馬腳、埃及腳?你有 ...

機關槍凱利(Machine Gun Kelly)發表新歌Bloody Valentine,請來緋聞女友「梅根福克斯(Megan Fox)」主演恐怖情人。他在訪談中提到梅根有最美的腳! 於 john547.pixnet.net -

#89.泡脚桶泡脚木桶泡脚盆泡腳洗腳木桶家用木質腳盆40cm 過小腿 ...

個別商品無法配送「外島」哦,購買商品多樣化可能分別由不同倉庫出貨不同貨運公司配送,到貨時間也會不一樣哦。如需送外島請先聯繫客服確認哦。 於 shopee.tw -

#90.什麼是昆蟲

│回主畫面│. 昆蟲(Insects) 昆蟲的定義: 一、具有頭、胸、腹等三部分軀體及三對腳。 二、大多數的昆蟲都有翅膀, 只有少數種類沒有。 三、骨骼著生於體軀外方,不像 ... 於 web.htps.tn.edu.tw -

#91.想泡腳瘦身成功?那一定要知道這5件事,而且乖乖遵守!

泡腳瘦身法行之有年,最成功的明星是《延禧攻略》裡的順妃—張嘉倪, ... 時間內好好改善一下膚質及膚況,這樣慢慢下來,膚質自然就會看見明顯的分別! 於 www.marieclaire.com.tw -

#92.美印臺南 Made in Tainan 57期 2021年03月出版

新營、鹽水一帶稱「放粉鳥」,學甲及嘉義義竹等濱海地區稱「放紅腳跨」, ... 這吸引高正浩、李東諺留在家鄉,縱使分別在南區與新營區工作,每週仍有一半時間住在竹埔。 於 books.google.com.tw -

#93.腳麻原因

当我们的坐姿或者睡姿不正确,或者长时间保持一个动作,都会引起腿脚发麻的感觉,发麻后适量的活动一下就能缓解。. 这种脚麻往往是由于血管受阻,供血不足 ... 於 kinder-seniorenpflege-ritter.de -

#94.【傷痛防護】腳ㄚ十大酷刑常見足部症狀與預防 - 運動筆記

沒錯,就是你的雙腳,打從人類從四足動物演化到能直立行走,兩隻腳ㄚ就扛下了 ... 賽前博覽只舉行兩天,分別是10/11(五)上午九點至晚上八點, ... 於 running.biji.co -

#95.【2020最新版】童鞋怎麼選? 尺寸如何看? 舒適童鞋推薦

童鞋尺寸要選擇合適兒童的腳以外,也要在腳趾前端預留一些空間,讓腳能有 ... Moonstar童鞋分為4個系列,分別是moonstar、Carrot、Sugar、TSUKIHOSHI. 於 go.shopping.friday.tw -

#96.香港腳:原因、症狀、診斷、治療 - Hello醫師

香港腳又稱足癬(Tinea pedis),是一種因黴菌感染所造成的皮膚疾病, ... 已知有3種黴菌會引發感染,分別為紅毛癬菌、指間毛癬菌以及絮狀表皮癬菌。 於 helloyishi.com.tw