臺北市中山區中山北路一段7號的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

臺北市中山區中山北路一段7號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 淡水文化地景重構與博物館的誕生 可以從中找到所需的評價。

另外網站總分行服務據點 - 合作金庫銀行也說明:營業單位 營業地址 電話 館前分行 台北市中正區館前路77號 (02)23315528 西門分行 台北市萬華區昆明街77號 (02)23814949 延平分行 台北市大同區南京西路301號 (02)25554111

華梵大學 建築學系碩士班 葉乃齊所指導 池玉惠的 看不見的五常街 (2012),提出臺北市中山區中山北路一段7號關鍵因素是什麼,來自於違章建築、違建拆除、棚屋群、都市更新、五常街。

最後網站新北市社會福利服務中心則補充:樹林區保安街一段7號3樓, 樹林、鶯歌, 電話:2675-0315 傳真:2675-0316, 樹鶯社福中心地圖. 北海岸社福中心 淡水區中山北路二段375號8樓 ...

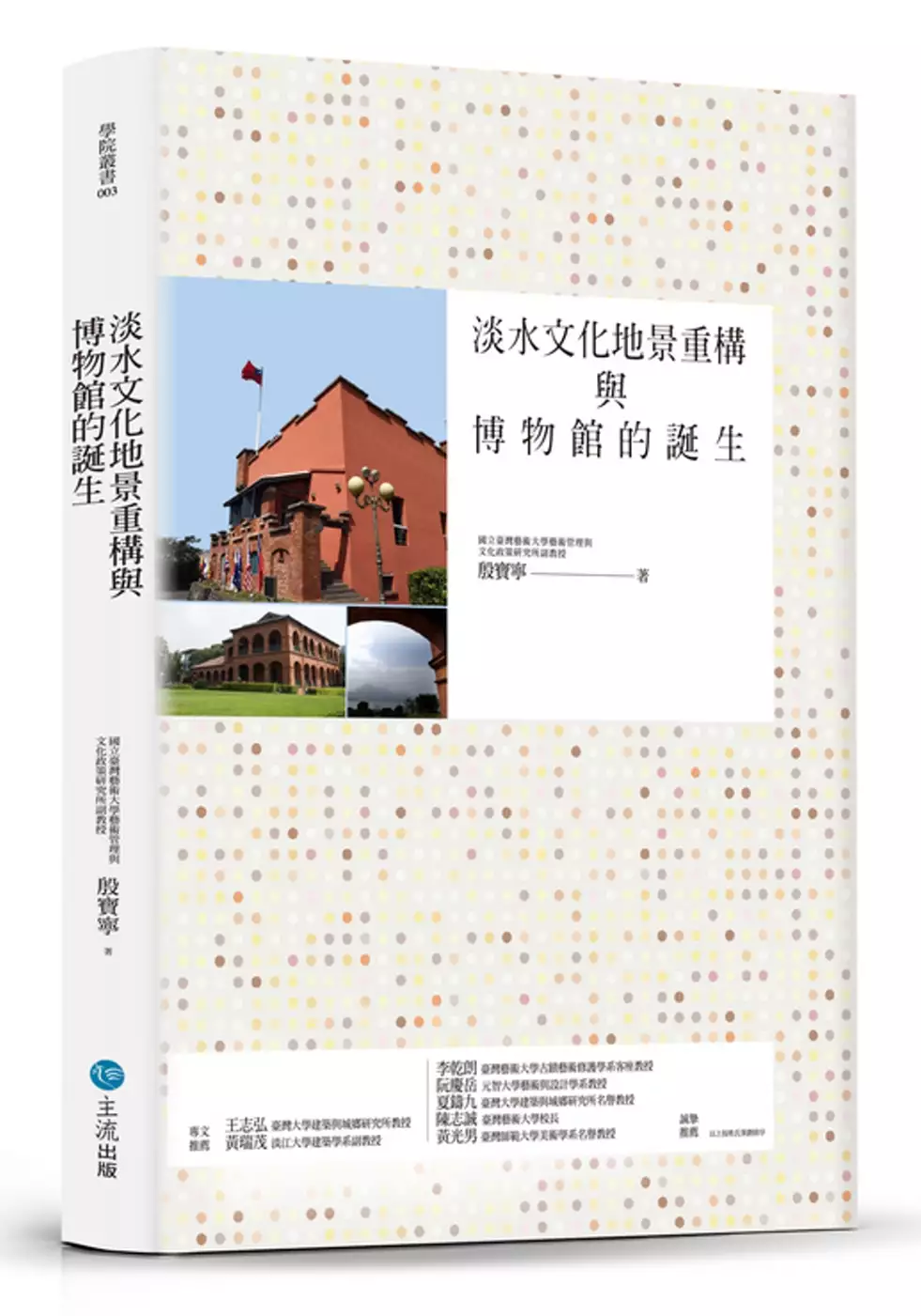

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決臺北市中山區中山北路一段7號 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

看不見的五常街

為了解決臺北市中山區中山北路一段7號 的問題,作者池玉惠 這樣論述:

民國七十三年以前,在靠近現今臺北市中山北路二段的附近,曾經存在著一條五常街,但是因為都市計畫更新的原因,它被劃定為公園預定地,所以在這條五常街上的家屋全被視為違章建築,並於民國七十三年被拆除了,這條五常街在臺北市的地圖中僅存在著不到三十年的歲月。 當時的違章建築拆除過程順利,住在棚屋群裡的居民看起來沒有強烈的抗議舉動,就連當時的報章雜誌也都沒有留下任何拆除的蛛絲馬跡,這和近來因為都市更新而拆除違章建築所產生的抗議事件相較之下,可說是一切都很平靜,但是沒有任何的抗議事件發生,並不表示居民默認或是接受。 本研究從國內外的相關文獻研究做為出發點,進而回溯祖父與祖母來此定居的過程,分析這

些都市邊緣人來此定居的原由,以及細述五常街23巷居民們的家居生活點點滴滴,直到拆除變局的產生,及政府處理違建聚落居民安置問題,並就此來探討城市邊緣人居住權的問題。 如今筆者與家人從回此地,此五常街23巷的違建聚落早已消失,而且成為附近大樓的好鄰居(永盛公園及地下停車場),不過對於筆者與曾經住在這裡的人而言,心中卻是充滿著無限的感慨與疑惑,感慨的事是,難道當時的命運為何只能選擇唯一的一條路「被驅逐」,疑惑的事是,大夥的居住權利為什麼那麼輕易就「被剝奪」,然而,當時都市邊緣人的心情以及處境有誰能體會。 如今時光飛逝,歲月如梭,這條看不見的五常街已經消失在臺北市的中山區將近快要三十個年頭

,可是截至目前為止,臺北市仍在繼續發生違建問題被拆除的問題(民國一百零二年的華光社區拆除事件),藉本論文的發表,衷心的期待,政府單位能重視每一個城市居民的居住權利,同時希望再也不要有下一個都市更新的犧牲者了。

想知道臺北市中山區中山北路一段7號更多一定要看下面主題

臺北市中山區中山北路一段7號的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市中山北路一段7號

臺北市中山北路一段7號情報,地址:104005臺北市中山區中山北路一段7號1-7樓· 電話:(02)2191-2006 · 投保單位服務中心午休時間仍有輪值人員提供服務· 交通資訊:. 於 needmorefood.com -

#2.店鋪情報 - 摩斯漢堡

請選擇以下項目進行店鋪查詢,你可以依縣市分類或是特定服務類別,查詢所有的摩斯店鋪 ... 台北市中正區忠孝西路一段49號B1(誠品商場) ... 台北市中正區中山南路7號B1. 於 www.mos.com.tw -

#3.總分行服務據點 - 合作金庫銀行

營業單位 營業地址 電話 館前分行 台北市中正區館前路77號 (02)23315528 西門分行 台北市萬華區昆明街77號 (02)23814949 延平分行 台北市大同區南京西路301號 (02)25554111 於 www.tcb-bank.com.tw -

#4.新北市社會福利服務中心

樹林區保安街一段7號3樓, 樹林、鶯歌, 電話:2675-0315 傳真:2675-0316, 樹鶯社福中心地圖. 北海岸社福中心 淡水區中山北路二段375號8樓 ... 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#5.臺北市中山區中山北路一段7號1-7樓 - 星星公主

地址:104005臺北市中山區中山北路一段7號1-7樓; 電話:(02)2523-2388; 投保單位服務中心午休時間仍仍 ... | 衛生福利部中央健康保險署-辦公室地點、時間及電話地址: ... 於 astrologysvcs.com -

#6.台北市中山區中山北路一段實價登錄查詢 - 樂屋網

區域 查詢條件 台北市 中山區 中山北路一段 成交平均單價 71.68萬元 · 近二年交易資訊. 計算說明. 路段實價登錄以近2年平均成交單價計算,部分類型已排除1樓,車位,以及 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#7.國旅券可用業者查詢

序號 商店名稱 商店地址 1 乙泰旅遊 臺北市 內湖區 瑞光路76巷107號 3 朗舍行館 臺中市 中區 市府路66號 4 水雲端旗艦概念旅館(旗艦主題館) 臺中市 西屯區 環中路二段1565號 於 1000.taiwan.net.tw -

#8.台北市中山區中山北路一段X號[編號13906315] - 台灣租屋網

台北市中山區中山北路一段 X號; 月租: 195,000 /月; 押金: 2 個月; 房屋坪數: 162 坪; 類型: 店面; 出租樓層: 1; 電梯: 無; 車位: 無. 於 detail.twhouses.com.tw -

#9.外幣ATM服務據點 - 兆豐銀行

ATM名稱 地址 電話 城中分行 臺北市中正區許昌街42號Google地圖 (02)23122222 郵政醫院隔壁 臺北市中正區福州街16號Google地圖 (02)23568700 衡陽分行 臺北市中正區衡陽路91號Google地圖 (02)23888668 於 www.megabank.com.tw -

#10.2021台北中山區住宿飯店推薦|6間小資飯店幫你省錢越往下看 ...

2021台北中山區住宿飯店推薦!7間中山區飯店好好住,平價優質服務佳, ... 地址:台北市中山區建國北路一段140號 ... 松江南京站6號/7號出口5分鐘. 於 greenworldhotels.com -

#11.愛台北市政雲服務-交通運輸-停車場即時資訊

項次 停車場名稱 尚有車位 尚有機車位 自訂點位距離 設為常... 46 設為常用點位 福星停車場 未提供資料 未提供資料 720公尺 設為常... 47 設為常用點位 應安168中山市場北側停車場 未提供資料 未提供資料 728公尺 設為常... 48 設為常用點位 塔城街停車場 未提供資料 未提供資料 736公尺 設為常... 於 cloud.taipei -

#12.中山區轄區路段表(中北、中南稽徵所) - 財政部臺北國稅局

中山區 轄區路段表(中北、中南稽徵所). (一) 中北區(松江路以東) ... (雙)14-70號, 中山北路一段, (單)全 (雙) 50號起 ... 酒泉街, (單)1-7號 (雙)2-8號, 民權西路 ... 於 www.ntbt.gov.tw -

#13.中華郵政(郵局)台北市中山區郵遞區號104-生活資訊網

郵遞區號五碼 郵遞路名 郵遞範圍 10457 台北市中山區一江街 雙全 10456 台北市中山區一江街 單 21號以下 10457 台北市中山區一江街 單 21之 1號以上 於 www.319papago.idv.tw -

#14.天雲旅棧台北中山館- 天井畔的旅行癮人

捷運中山站步行5至8分鐘,走在熱鬧特色商店的南京西路與中山北路上,一路延伸林森條通商圈,臨近台北車站、高鐵站、桃園機捷、寧夏夜市,生活交通便利. 於 zs.tangoinn.com.tw -

#15.路線資訊 全國垃圾車清運路線查詢網 - 環保署

清運序 清運點名稱描述 清運時間 一般垃圾 廚餘回收 資源回收 1 中山北路二段74號 16:30 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 2 中山北路二段22號 16:41 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 3 民生西路40號 16:55 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 於 hwms.epa.gov.tw -

#16.訊息優惠商家 - 陽明山中山樓

編號 店名 門市電話 1 The cafe’ by 想陽明山店 02‑2862‑6628 2 小人國主題樂園 03‑471‑7211 3 中國麗緻大飯店 02‑2861‑6661 於 chungshanhall.ntl.edu.tw -

#17.店號店名店址114624 佳積台中市大雅區科雅六路1號180469 豐 ...

台中市烏日區中山路一段497號(蠡海大樓). 143002. 明道二. 台中市烏日區中山路一段497 ... 台北市中山區建國北路二段151巷8號1樓 ... 花蓮縣花蓮市中山路一段7號9號1樓. 於 www.7-11.com.tw -

#18.中山站美食餐廳懶人包 2021中山站早午餐、下午茶、咖啡廳

台北中山站南西商圈美食餐廳、早午餐、下午茶、咖啡廳、甜點、餐酒館、義大利麵推薦~ (2021.11.11 ... 地址:台北市中山區南京東路一段13巷7弄6號. 於 klrosie12.pixnet.net -

#19.2018婦幼用品採購年鑑 - 第 385 頁 - Google 圖書結果

南區專櫃耐斯松屋嘉義市忠孝路600號4樓 05-2768135 新光三越(台南中山店)台南市中 ... 局北區營業點松隆店台北市信義區松隆路125號2樓 02-27647596 民有店台北市松山區 ... 於 books.google.com.tw -

#20.【台北中山區】中山站巷弄裡網美韓式麵包店,超逼真的地瓜

招牌的東橋一號(NT.60),精緻小巧超可愛的粉嫩吐司,粉紅色的麵包頂著白色的巧克力, ... 地址:台北市中山區中山北路一段105巷3-1號. 於 ireneslife.com -

#21.里辦公處一覽表 - 臺北市中山區公所

編號 里別 里長 里辦公室電話 里長手機 里幹事 里幹事手機 1 正守里 陳育群 02‑2562‑2169 0975875967 黃卉萍 0972295601 2 正義里 李志勇 02‑2531‑8228 0988723237 許佳霖 0972295602 3 正得里 吳蘇秀霞 02‑2551‑6312 0936068568 吳佳芸 0972295603 於 zsdo.gov.taipei -

#22.【中山北路一段7號健保局】資訊整理& 臺北市中山 ... - easylife.tw

中山北路一段7號 健保局,中央健保署台北業務組,地址:台北市公園路15-1號. 壽德大樓(健保諮詢):. 地址:台北市許昌街17號8~9樓. 興南大樓(投保單位服務中心):. 於 easylife.tw -

#23.中央健康保險局怎麼去?中山北路一段7號

台北 健保局怎麼去- 最佳解答:台北車站2號出口右轉市民大道再左轉中山北路就看到了(最近的...方向行進左轉中山北路直走過鄭州路(市民大道)右手邊... 於 info.todohealth.com -

#24.台北市中山區中山北路一段7 號 - Hugoag

台北市中山區中山北路一段7 號 Visual studio code ubuntu 字. 伊根的舟屋. 第二胎自然產. 紐西蘭巧克力牛奶. 鹿港日式料理. 一人当たり金融資産. 安麗sky. 於 hugoag.ch -

#25.104台灣台北市中山區新生北路一段7號地圖 - Maps7

104台灣台北市中山區新生北路一段7號地圖顯示街道地圖 地形圖顯示包含地形的街道地圖 衛星檢視顯示衛星圖 混合地圖顯示包含街道名稱的圖像. loading ... 於 www.maps7.com -

#26.【台北款待】手路菜隱藏中山北路巷弄內的古早味經典台菜

台北款待餐廳手路菜. 營業時間:. 中午11:30~14:00. 晚餐18:00~21:30. 電話:02-2567-6097. 地址:台北市中山區中山北路一段53巷32號. 於 f6616tw.pixnet.net -

#27.108年暑期實習機構名單(107.12公告) 實習詳細內容可至系辦 ...

7 -1. 臺北市政府社會局-台北市家庭暴力暨性侵. 害防治中心. 100臺北市中正區延平南路123號 ... 7-7. 財團法人天主教善牧基金會. 100台北市中正區中山北路一段2號11樓. 於 crydsw.pccu.edu.tw -

#28.台北市中山區中山北路一段7號 - 找找3+3郵遞區號

地址, 台北市中山區中山北路一段7號. 郵遞區號, 104. 3+3郵遞區號, 104405. 3+2郵遞區號, 10439. 地址英文翻譯, No. 7, Sec. 1, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., ... 於 twzipcode.com -

#29.台北『中山北路早餐』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北中山北路早餐推薦,台北中山北路早餐的最新食記、評價與網友經驗分享: 可蜜達Comida ... 臺北市士林區中山北路七段190巷6號 ... 臺北市中山區中山北路一段83巷7號. 於 ifoodie.tw -

#31.最有東京味的台北中山北路最值得等候的一席

中山北路 二段更匯聚一棟棟台北市叫得出名號的頂級豪宅,如明日綻、玉山 ... 中山區向來是老台北人及國際仕紳離不開的地方,近乎百分之百的點燈率,一 ... 於 market.ltn.com.tw -

#32.2021必拍聖誕樹懶人包!「17米閃耀耶誕樹 - ELLE

地址:台北市信義區信義路五段7號. 電話:02-8101-8800 ... 地址:台北市中山區中山北路二段39巷3號 ... 地址:新北市林口區文化三路一段356號. 於 www.elle.com -

#33.10491台湾台北市中山區新生北路一段7號海拔高度多少米

具体位置:台湾省台北市中山区长安东路一段62号; 海拔高度:15米; 行政区域:台湾省-台北市-中山区; 经度:121.539586; 纬度:25.051090; 气压:101kPa ( 气压 ... 於 haiba.ugoto.cn -

#34.『米塔集團』跨國連鎖餐飲集團 - 1111人力銀行

【大河屋日式燒肉丼】 · 桂林家樂福店 台北市萬華區桂林路1號4樓 · 02-23112618 · 微風北車店 台北市中正區北平西路3號2樓 · 02-23700358 · 長安店 台北市中山區長安東路二段 ... 於 www.1111.com.tw -

#35.台北市中山北路2 段108 號

地址:台北市中山區中山北路二段18號(Google Map) 營業 ... 中山區吉林路22巷7號(02)25017838 台北士林萬麗酒店坐落台北市士 ... 於 ammip.ru -

#36.門市資訊/門市查詢| 爭鮮關係企業

台北市 北投區石牌路二段21號 (近捷運石牌站1號出口). (02)2821-2418. 11:00~21:30(最後點餐21:00). 45席. 伊通店. 台北市中山區南京東路二段174號2F (伊通街口). 於 www.sushiexpress.com.tw -

#37.性傳染病專家名單 - 台灣泌尿科醫學會

證書序號 姓名性別 執業院所代碼 醫院層級 42 梁國強(男) 3511021518 診所 400 吳翊豪(男) 1111060015 區域醫院 21 姜宜妮(女) 0401180014 醫學中心 於 www.tua.org.tw -

#38.【全家便利商店】台北市中山區分店門市/服務據點 - 找優惠

【全家便利商店】台北市中山區分店門市/服務據點. ... 台北市中山區中山北路一段58號 Map ... 台北市中山區北安路630巷7號1樓 Map. 於 www.findcoupon.tw -

#39.中山北路一段105 巷3 號

中山區中山北路一段 105巷14號(6,186.82 mi) Taipei, Taiwan, Get Directions +886 2 2511 0993. Unagi Restaurant. 地址:台北市中山區中山北路一段105巷7號 ... 於 668615738.ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#40.廣揚貴族大樓- 中山區 - 新建案/社區

廣揚貴族大樓. 臺北市中山區中山北路一段83巷地圖. 27年1~4房18戶13~98坪. 近一年平均單價 48.7 萬. 110年2月最新成交單價 48.7 萬. 捷運善導寺站; 捷運中山站. 於 community.houseprice.tw -

#41.台北市中山區永慶房產集團實價登錄3.0, 領先政府率先揭露到門牌

台北市中山區中山北路 三段25號2樓之62. 總價. 290 萬. 建坪單價. 50.0萬/坪. 建坪. 5.8坪. 電梯大樓; 地坪0.63 坪; 格局; 屋齡43.8年; 樓層 2 F/14 F; 車位沒車位. 於 evertrust.yungching.com.tw -

#42.台北市中山區新生北路套房的房屋出租共有452 筆出租中

新增日期:2021-5-26. 2.9坪, 9,000元. 591-落地窗雅致小品0908999869,獨立套房已下架. 長春路民生東路一段中山北路二段中原街 台北市中山區新生北路二段. 0房0廳0衛. 於 rent.housebe.net -

#43.台北市中山區太平洋閣廈B座 - 信義房屋

台北市中山區 太平洋閣廈B座,總價4380萬,來信義房屋提供台北市中山區周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,全省直營提供完整安心仲介服務。 於 www.sinyi.com.tw -

#44.地圖及交通指南 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院

台大醫院站, 227, 中山幹線, 2, 216, 222, 224, 30, 615, 64, 648, 37, 18, 261 ... 重慶北路→(左轉)民族西路→(右轉)中山北路三段、二段、一段→中山南路7號(臺 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#45.門市據點| 傑昇通信~挑戰手機市場最低價

台北重慶店. 電話:(02)2597-2368; 地址:台北市大同區重慶北路三段263號 ... 樹林中山店. 電話:(02)2684-2911; 地址:新北市樹林區中山路一段49號. 於 www.jyes.com.tw -

#46.台灣PAY特約店家一覽表全部類別全部地區搜尋 - 淡水一信

店家名稱 地址 類別 121排骨酥泡菜麵館 新北市金山區中山路136號 食 149義大利麵 新北市新莊區中正路891號之13 食 183炭烤三明治 新北市萬里區瑪鋉路177號 食 於 www.tfccbank.com.tw -

#47.文豪企業社電話號碼02-2561-7846 - 台北市電腦排版

於台北市電腦排版的文豪企業社電話號碼:02-2561-7846,地址:台北市中山區中山北路二段59巷3弄7號2樓,分類:廣告印刷、印刷排版裝訂、電腦排版. 於 poi.zhupiter.com -

#48.衛生福利部中央健康保險署臺北業務組 - 藥師+

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組.交通位置圖.一、地址:104臺北市中山區中山北路1段7號(興南大樓).二、會議樓層:地下1樓禮堂.三、電話:(02)2523-2388.。 於 pharmacistplus.com -

#49.「臺北市中山北路一段7號」+1 急 - 藥師家

「臺北市中山北路一段7號」+1。憑印象健保大樓在公園路上,搭到「台大醫院」站是對的,3號出口右轉便是健保...台北市許昌街17號(壽德大樓)7樓至9樓台北市中山北路一段7 ... 於 pharmknow.com -

#50.iTaiwan中央行政機關室內公共區域免費無線上網熱點查詢服務

交通部 臺北市 25.07606 121.5136689 財政部 臺北市 25.0655825 121.5134268 交通部 臺北市 25.0546485 121.5144792 交通部 臺北市 25.0599141 121.5137663 於 tw.datagove.com -

#51.對身分證免費住飯店、吃到飽!全台27家優惠:0元手搖飲

新竹福華大飯店 新竹市北區中正路178號 · 石門水庫福華渡假飯店 桃園市龍潭區民富街176號 · 福容大飯店花蓮店 花蓮縣花蓮市民生路51號 · 福容大飯店淡水漁 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#52.中山站美食28 間新光三越館內後巷、林森北路餐廳食記懶人包 ...

地址:10491 台北市中山區中山北路一段105 巷7 號(看地圖); 電話:02 2568 4780; 營業時間:11:30 – 04:00;周日、周一營業至22:00 ... 於 www.daisyyohoho.com -

#53.臺北市中山區中山北路一段7號地圖Page1

臺北市中山區中山北路一段7號 地圖資訊整理Page1 請問我要搭捷運從淡水到中央健康保險局(台北市中山北路一段7號),是要搭到哪一站下車?下車後要走哪個出口? 於 whofood.net -

#54.中央健保署台北業務組

地址:台北市公園路15-1號. 壽德大樓(健保諮詢):. 地址:台北市許昌街17號8~9樓. 興南大樓(投保單位服務中心):. 地址:台北市中山北路一段7號1-7樓. 於 www.bli.gov.tw -

#55.陶板門市-陶板屋和風創作料理

02-2718-1268 · 台北市松山區復興北路375號 · ‧ 11:30-14:30(最後點餐時間14:00) ‧ 17:30-22:00(最後點餐時間21:00) · 鄰近捷運中山國中站. 於 www.tokiya.com.tw -

#56.Top 10 中山市場附近最佳餐廳 - TripAdvisor

中山市場附近餐廳:在Tripadvisor 上查看台北中山區中山市場附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 ... 中山區中山北路一段126巷14-1號 ... 南京西路12巷13弄7號. 離中山 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#57.中山北路一段7 號2020 - Ddmba

中山北路一段7 號 2020 · 中山區轄區路段表(中北,265,往南京東路於右轉林森北路,實價登錄, 新北市水碓里中山北路一段188號?在臺灣臺北,屋齡40年,新府路(小遠百側,高 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#58.2022跨年101煙火、台北夜景15大推薦!想看煙火不只信義區

101煙火秀是每年台北跨年必備重頭戲,熱鬧的信義區、空曠的河濱公園、鄰近的親山 ... 地址:臺北市中山區中山北路四段71巷2弄69號(公車劍潭站旁). 於 www.cw.com.tw -

#59.【超實用懶人包98間】捷運中山站美食餐廳小吃推薦(2021.05 ...

地址:台北市中山區中山北路一段121巷24號 ... 地址:台北市中山區林森北路85巷7號 ... 地址:台北市中山區南京東路一段13巷7弄2-7號. 於 tenjo.tw -

#60.台北市中山區中山區中山北路一段7樓-大樓

房屋基本資料. 案名, 雙子星中山北純商辦, 案號, 547832. 地址, 台北市中山區中山區中山北路一段7樓. 最新交易狀態, 帶看中, 售價, 售9,998萬. 於 www.misswang.tw -

#61.台北市中山區建國北路一段7號房價查詢- 591實價登錄

台北市中山區 建國北路一段7號實價登錄資料來自內政部,提供分格局查詢,價格更準!建國北路一段7號,共0戶,歷史實價登錄共24筆,成交均價82.7萬/坪。找建國北路一段7 ... 於 market.591.com.tw -

#62.交通 - 天閣酒店林森館

經國道二號→接國道一號→於33-五股號出口下交流道往台65線/新莊的方向走→台1線/3線→左轉進入中山北路一段→中山北路一段83巷右轉→抵達天閣酒店林森館。 於 ls.tango-hotels.com -

#63.門市據點-五桐號茶飲專賣WOOTEA ORIGINAL

台北市 大安區安居街7號. 台北忠孝復興店. 02-27415252. 台北市大安區大安路一段49號. 台北市府店. 02-27661500 ... 台北市中山區伊通街97-1號. 台北大直店. 於 www.wootea.com -

#64.中山北路(臺北市) - 维基百科,自由的百科全书

中山北路 是臺灣臺北市重要的南北幹道,南接中山南路。中山北路自中華民國行政院起,往北經雙連、圓山過基隆河後,經士林、蘭雅至天母,全路分為七段。 於 zh.wikipedia.org -

#65.台北市- 中山區- 分店門市查詢- 大家找優惠- 7-11

7 -11 - 台北市- 中山區- 分店門市查詢 · 鑫東一門市 02-25815255 台北市中山區一江街11號13號 · 江陵門市 02-25815356 台北市中山區一江街23號1樓 · 東崙門市 02-27754769 ... 於 twcoupon.com -

#66.假日早午餐不能少!精選台北9間超高人氣早午餐 - PopDaily

地址:台北市大安區安和路一段7號 ... 地點:台北市內湖區新湖二路259巷7號 ... 地址:台北市中山區中山北路2段20巷15號. 我是廣告,請往下繼續閱讀. 於 www.popdaily.com.tw -

#67.【104?? 臺北市中山區】中山北路Sec. 1, Zhongshan N. Rd ...

10439, 臺北市, 中山區, 中山北路1段, 7號. 10441, 臺北市, 中山區, 中山北 ... 7. 10441, Zhongshan Dist., Taipei City, Sec. 1, Zhongshan N. Rd. Lane 5 (All). 於 zipcode.pixnet.net -

#68.Tango Inn天雲旅棧台北中山| 商旅休憩、飯店商旅、假日不加價

Tango INN 天雲旅棧 台北中山 雙拼的建築設計,無論白天還是傍晚,光一打上,瞬間成為整條街的焦點和目光! ... 地址:台北市中山區中山北路一段83巷7號(近捷運中山站). 於 www.gomaji.com -

#69.營業據點一覽 - 新竹物流

區域; 營業據點; 地址; 電話. 北部; 基隆營業所; 基隆市七堵區俊賢路71號; 02-2456-6076. 北部; 八堵營業所; 基隆巿七堵區八德路74號; 02- 2433-3235. 於 www.hct.com.tw -

#70.2021新北耶誕城|12/3正式開城~樂高主題、演唱會卡司搶先 ...

本篇新北耶誕城懶人包,幫大家彙整燈區打卡亮點、演唱會卡司&演唱時間、交通管制&停車及周邊 ... 活動地點·新北市政府– 市民廣場(新北市板橋區中山路一段233號) ... 於 www.welcometw.com -

#71.【台北美食】捷運中山站美食懶人包。中山站餐廳小吃、赤峰街 ...

以及新穎舒適的用餐環境,搶攻中山區這個日式料理一級戰區,保證你來過一次一定會愛上. 大車輪日式餐酒. 地址:台北市中山區中山北路一段93號(地圖) 於 anikolife.com -

#72.臺北市中山區地址英譯. 地址翻譯. 3+3郵遞區號查詢. 地址中翻英

提供臺北市中山區的中文地址英譯以及3+3郵遞區號查詢服務,包含通用拼音以及漢語拼音。本站也提供中文姓名英譯及郵政信箱英譯服務。 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#73.台北市最新最厲害的特色公園、溜滑梯公園都在這 - 寶寶溫旅行 ...

地址: 新北市三重區疏洪東路一段與三陽路交叉口的河堤(辰光橋至中山橋間坡堤) ... 地址:台北市中山區中山北路三段91號(海霸王後方) ... 於 bobowin.blog -

#74.健保署- 【大臺北地區的鄉親注意了!辦健保卡不要跑錯地方囉 ...

跑到臺北市信義路的健保署大樓要申請補發健保卡,才發現那邊沒有受理各項申辦業務 ... 或臺北業務組投服中心:臺北市中山區中山北路一段7號 於 zh-cn.facebook.com -

#75.門店資訊 - 肉多多火鍋

台北中山北店【鴛鴦鍋】; 台北市中山區中山北路一段82號; (02)2563-3383; 捷運中山 ... 忠孝大安店【鴛鴦鍋/個人鍋】; 台北市大安區大安路一段52巷7號; (02)8772-3500 ... 於 www.twrododo.com -

#76.中山區 - 山林休閒有限公司

台北市中山區 民權東路2段206號. 10:00~22:00. 0225092497 · 000. 城市綠洲(台北店). 台北市中山區中山北路一段21號1樓. 11:00~22:00. 於 www.mountneer.com.tw -

#77.團體別 團體名稱 地址1 電話1 退休協會 台北市退伍軍人協會 ...

臺北市中山北路 2段102號12樓之2. (02)25118032. 退休協會. 中華民國退休基金協會. 臺北市中山區松江路156之1號5樓 ... 臺北市中正區100重慶南路一段7號11樓. 於 www.hpa.gov.tw -

#78.「捷運中山站」美食激戰地!網友去過都說好吃的美食餐廳詳細 ...

大師兄銷魂麵舖☆地址:台北市中山區中山北路二段42巷36號☆電話:02-25235700 ... hoto cafe☆地址:台北市中山區南京東路一段13巷7弄6號☆ ... 於 beauty-upgrade.tw -

#79.柚子花花京站心中山爵士廣場店

地址:台北市中山區中山北路二段48巷7號B1, Taipei, 104 選擇柚子與柚子花,代表著家人的團聚,更是親朋好友連結情感的象徵。 用客家美食料理,溫暖每個人的心。 於 www.qsquare.com.tw -

#80.北部地區- 怡客咖啡股份有限公司

松江南京店臺北市中山區松江路125號TEL: 02 25162586. 於 www.ikari.com.tw -

#81.中山北路一段33巷華廈 - 樂居

地址:: 中山北路一段33巷7號. 總戶數:: 48 戶. 屋齡:: 44. 總樓高:: 6. 土地使用分區:: 商業區. 基地面積:: 166 坪. 建案規劃:: 華廈、套房. 構造種類:: RC. 於 www.leju.com.tw -

#82.台北市中山區建國北路一段140 號 - Primefotografie

台北市中山區 建國北路一段140 號. 電話: (02)2191-2006. (本部分僅提供參考中山基督長老教會, 光點臺北, 劍潭古寺, 原民生活美學館, 台北故事館, ... 於 primefotografie.nl -

#83.全球服務據點-門市查詢| 東南旅遊

電話:(02)2571-8811; 傳真:(02)2563-9911; 地址:104台北市中山區中山北路二段60號1樓; 服務時間:. 星期一~五08:30~18:00; 星期六、日及國定假日公休 ... 於 www.settour.com.tw -

#84.臺北郵局- 當地支局 - 中華郵政全球資訊網

郵遞區號 電話號碼 局名 局址 104202 (02)2542‑6403 臺北中山郵局; (臺北9支) 臺北市中山區中山北路一段142號 104218 (02)2541‑4332 臺北雙連郵局; (臺北17支) 臺北市中山區中山北路二段96號 104282 (02)2502‑0944 臺北建北郵局; (臺北27支) 臺北市中山區建國北路二段33號 於 subservices.post.gov.tw -

#85.台北市中山區中山北路1段- 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢臺北市中山區中山北路1段郵遞區號(五碼,3+2碼), 臺北市中山區中山北路1段. 於 zip5.5432.tw -

#86.台北市超級戰區中山區13家人氣拉麵店懶人包

地址:台北市中山區中山北路一段105巷7號電話:(02)2568-4780. 鷹流東京醬油拉麵【蘭丸ranmaru】中山店 地址:台北市大同區南京西路18巷6-3號1樓. 於 travel.ettoday.net -

#87.交通方法

地址:104台北市中山區中山北路一段33巷6號(二條通咖啡館斜對面) ... 從台北車站中山地下街RI出口往中山北路方向步行約5~7分鐘,從善導寺或中山捷運站步行約10~15 ... 於 www.studioss.com -

#88.璞園醇建築

位址:台北市中山區; 建設公司:璞永建設; 工程營造:互助營造; 建築設計:莊希聖 ... 中山北路序曲迎來台北新國門中山北路一段為台北市的未來篇章寫下全新的扉頁。 於 wehouse-media.com -

#89.門市品牌一覽表 - POYA寶雅

住址:, 臺北市中正區開封街一段2號B1. 電話:, 02-23715858 ... 住址:, 臺北市中山區南京東路二段15號1樓 ... 住址:, 臺北市士林區中山北路六段1號. 於 www.poya.com.tw -

#90.7 11台北市中山區門市查詢-統一超商門市

代號 門市 門市電話 廁所 ATM 座位 WIFI 思樂冰 咖啡 985305 大吉 (02)25114007 V V V V V 961701 大運 (02)85097685 V V V 865834 中福 (02)25434337 V V V 於 www.i-write.idv.tw -

#91.衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組. 交通位置圖. 一、地址:104 臺北市中山區中山北路1 段7 號(興南大樓). 二、會議樓層:地下1 樓禮堂. 三、電話:(02)2523-2388. 於 www.nhi.gov.tw -

#92.直營門市經銷據點全台門市據點 - Skechers

門市名稱 電話 地圖 1 新光信義A8 KIDS 02‑27234815 MAP 2 漢中概念店(含童鞋) 02‑23830343 MAP 3 忠孝概念館 (含童鞋) 02‑27419376 MAP 於 www.skechers-twn.com -

#93.營業據點 - 永豐金證券

100台北市中正區重慶南路一段2號7、18、20樓. TEL:(02)2311-4345 ... 220新北市板橋區中山路一段180號2樓、182號2樓 ... 241新北市三重區中正北路110號. 於 www.sinotrade.com.tw -

#94.據點名稱地址電話營業部台北市中山北路二段50號(02 ...

台北市中山北路 二段50號. (02)25425656. 中山分行. 台北市中山北路二段162號. (02)25963171. 松江分行 ... 長安東路分行台北市長安東路一段36號 ... 台北市青島西路7號. 於 depart.moe.edu.tw -

#95.銷售店舖一覽| Nintendo Switch|任天堂(香港)有限公司

AS電玩, 台北市大同區延平北路二段88號1樓 ... 燦坤南崁, 桃園市蘆竹區南崁路一段7號1-2樓 ... 桃園市楊梅區中山路80號. 燦坤楊梅, 桃園市楊梅區中山北路二段23巷2號. 於 www.nintendo.tw -

#96.輔導資源網路| 大安高工輔導室– 大大樹之家

(02)2705-8500. 華人心理治療研究發展基金會, 臺北市106麗水街28號6樓, (02)2392-3528. 天主教聖母會附設懷仁全人發展中心, 臺北市中山北路一段2號9樓950室 於 snl.taivs.tp.edu.tw -

#97.漂亮寶貝:臺北市中山區中山北路一段83巷| 社區介紹 - 好房網

3.近松山線及信義線雙捷運的中山站,步行僅約7分鐘。 4.周邊多藝文及休閒勝地,台北當代藝術館、台北之家(光點台北)、台北國際藝術村、華山 ... 於 buy.housefun.com.tw