萬華社會福利服務中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李佳庭寫的 你不伸手,他會在這裡躺多久?:一個年輕社工的掙扎與淚水 可以從中找到所需的評價。

另外網站110年建構社區家庭親職福利服務計畫也說明:隔年承接辦理「台北市龍山老人服務中心」。多年來,基金會承接辦理許多政府方案,致力於老人服務與兒童服務。 本方案為萬華兒童福利服務中心所 ...

輔英科技大學 護理系碩士班 李昭螢所指導 林思妤的 老人安養機構住民的關懷、社會支持與幸福感之研究-以榮家為例 (2021),提出萬華社會福利服務中心關鍵因素是什麼,來自於老人、關懷、社會支持、幸福感、安養機構。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系健康促進與衛生教育碩士在職專班 胡益進所指導 吳玉蓮的 新北市瑞芳區國小高年級學童口腔保健行為及其相關因素研究 (2021),提出因為有 口腔保健行為、瑞芳區、國小高年級學童、健康信念的重點而找出了 萬華社會福利服務中心的解答。

最後網站北市建成綜合大樓開幕蔣萬安:一站式服務免舟車勞頓則補充:大樓內部有各種社福單位和據點,包括公共托育、老人社區關懷據點、區民活動中心、里辦公處、少年服務中心、育兒資源培育中心及為身障者提供的服務設施 ...

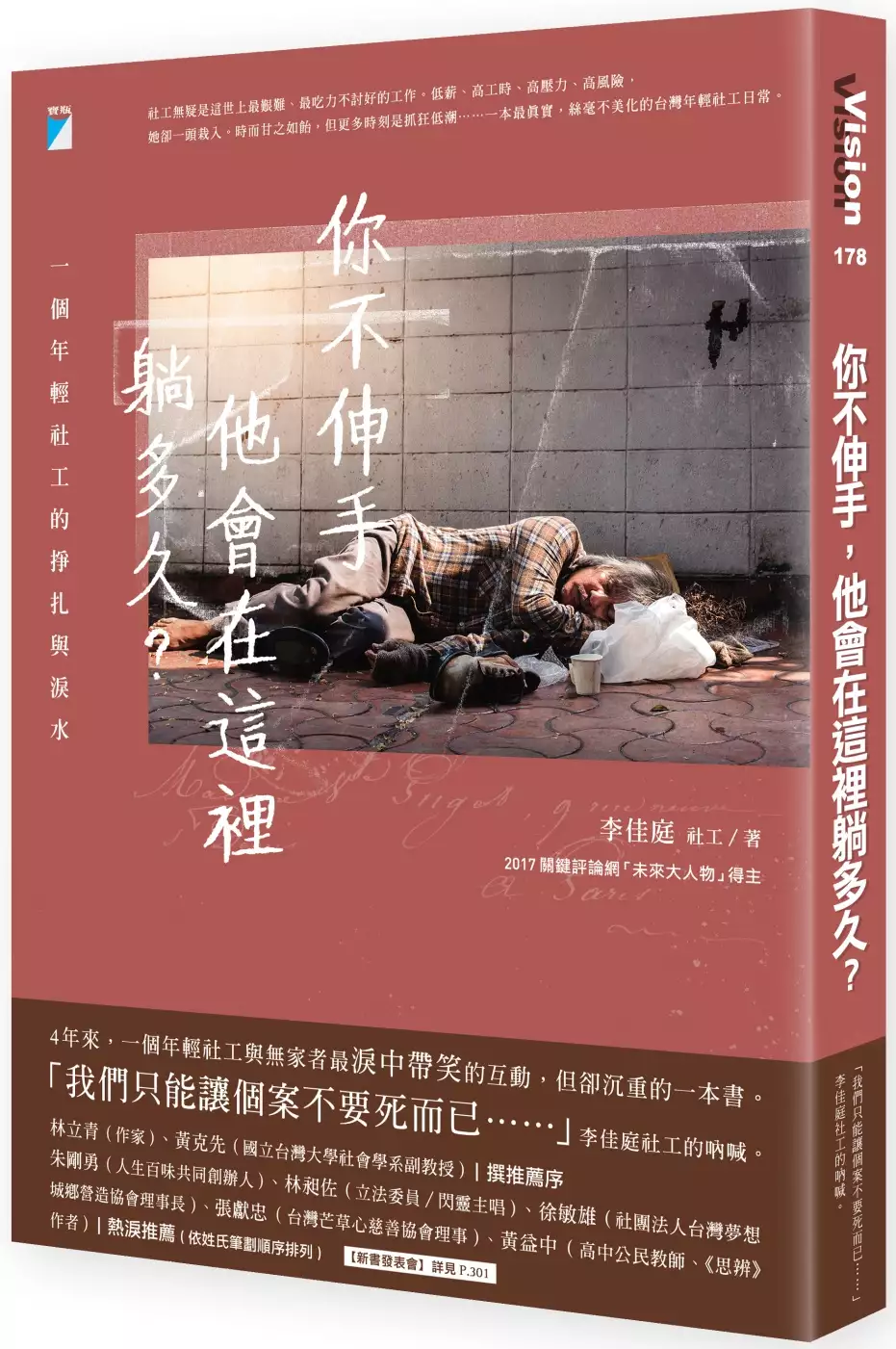

你不伸手,他會在這裡躺多久?:一個年輕社工的掙扎與淚水

為了解決萬華社會福利服務中心 的問題,作者李佳庭 這樣論述:

4年多,1000多個日子, 社工李佳庭在街頭,陪無家者活下去! 「我們只能讓個案不要死而已……」 李佳庭社工的吶喊。 2017關鍵評論網的「未來大人物」 社工無疑是這世上最艱難、最吃力不討好的工作。 低薪、高工時、高壓力、高風險。 她卻一頭栽入。時而甘之如飴,但更多時刻是抓狂低潮…… 一本最真實,絲毫不美化的台灣年輕社工日常。 4年來,一個年輕社工與無家者最淚中帶笑的互動, 但卻沉重的一本書。 ‧擔任街遊導覽員的無家者只要一沒接她的電話,她擔心地摩托車一騎,秒衝無家者住處……。 ‧以前在街頭骯髒、肌黃乾瘦的無家者,現在白淨的在她眼前好

好吃飯,她心裡暖成一片。 ‧當無家者對她說:「這是我來台北幾十年,過得最好的時候了。我有住的地方,有東西吃,有穩定工作,還有人陪。我好到不能再好了。」短短幾句話,讓她毫不猶豫決定繼續在這條路拚搏。 無家者只要有一丁點的改變,都能讓李佳庭渾身熱血又感動,但她也曾被無家者破口大罵到蹲在西門町大哭,夜裡留在辦公室,被拿著大鎖的個案找上門來……她的心火熱滾燙純粹,但她也總不免自我懷疑,尤其當她協助的無家者緩緩步上軌道,卻又瞬間滑落時。 這是一本很真實的書,它不避談尖銳或刺痛,無論是冰冷不健全的社工體制,或無家者不盡然是善良的天使、安貧樂道的哲學家,以及好煩好累好無力,無法再僅依靠燃燒

熱情與體力而翻轉弱勢者的出走社工。 但李佳庭也帶給我們,她所念茲在茲,渴盼自己一再貼近的──我們能否以更有尊嚴、尊重且柔軟同理的方式去正視與理解無家者,以剝落他們身上的標籤,以及我們眼裡的偏見?她也希望我們不吝對人伸出雙手,一如書名所述,在人生道路上失速墜落,是我們每個人都可能發生的。 本書特色 ◎書市少見,以非常真實又真摯的筆法,去書寫台灣身為社工,他們的甘與苦,他們內心的掙扎,以及最重要的,當社工頻繁離開社福界,為什麼李佳庭卻選擇留下。 ◎一個文明社會所最該被重視的聲音,無論是弱勢的無家者,或服務弱勢的無家者的社工,但我們是否總是聽不見弱勢的無家者的聲音,以及服務弱勢的

無家者的社工的聲音? ◎林立青(作家):「李佳庭等人的陪伴極為珍貴。有了陪伴以後,直接給予資源才不顯得突兀而失禮,建議的工作和鼓勵,也才可以避免冒犯和傷人,也因為長時間的陪伴,才能知道這些無家者的故事,才有辦法說服社會大眾摘下偏見與歧視的眼光。」 ◎黃克先(國立台灣大學社會學系副教授):「在台灣社工界裡,遊民工作一直是邊緣中的邊緣,不但在人物力資源的投入上,遠不及其他如兒少、老人、身障等領域,在社會工作從業人員心目中,遊民工作也是傳統上的「屎缺」(這不僅是比喻而已,有時正是字面上的意思;我所認識的台北市遊民工作者時不時得處理服務對象的糞便問題,頻率遠高於其他領域社工),鮮少有人自願

擔任這樣的工作。 ◎「我們能不能讓大家看見,我們所居住的環境,除了光鮮亮麗以外,還有溫柔的那一面?能允許人說出失敗的那一面?能溫柔的包容著很多很多不一樣的人的那一面。 老老的人,年輕的人,有錢的人,沒有錢的人,有家的人,沒有家的人。」──李佳庭 名人推薦 ◎林立青(作家)、黃克先(國立台灣大學社會學系副教授)撰推薦序。朱剛勇(人生百味共同創辦人)、林昶佐(立法委員/閃靈主唱)、徐敏雄(社團法人台灣夢想城鄉營造協會理事長)、張獻忠(台灣芒草心慈善協會理事)、黃益中(高中公民教師、《思辨》作者)熱淚推薦(依姓氏筆劃順序排列)

萬華社會福利服務中心進入發燒排行的影片

本集主題:「無家者:從未想過我有這麼一天」介紹

訪問作者:李盈姿(台灣芒草心慈善協會 秘書長)

內容簡介:

一個人,為什麼會變得無家可歸?

十位無家者的真實故事,五位資深社工的真情告白

他,曾經是西進中國的台商

他,曾經是野雞車大亨

他,曾經是工廠作業員

他,曾經是家暴受害者

每一個街頭的他,都有一段故事

在大城市裡,街友常常是一群不被看見的人

許多人路過他們身邊,卻很少人靠近他們的世界

他們在街頭暗角得不到肯認,很多時候更被當成過街老鼠

但他們絕對不是街頭鼠輩,而跟你我一樣,有著有血有淚的真實人生。

本書記錄了台灣街友的生命故事

他們來自各行各業,各有不同背景

他們曾是軍人、商人、工人、保全、更生人、幫派分子、身心障礙者

卻都在時代流轉、社會變遷與個人困境的交織下,成了流浪街頭的人

不試圖控訴、不博取同情、也不採取勵志的角度

作者以平實的口吻描述每個人從「有家」到「無家」的過程

呈現他們在街頭的掙扎、反省、自我懷疑,什至想自我了斷的心情

透過這些故事,讀者將看見台灣街頭社會中

既存在弱肉強食的叢林法則,也有著貧困者相互扶持的集體力量

本書另收錄五名資深街友工作者的故事。每位都不是一開始就決定踏入這個領域,也不是社工科班出身,他們曾經是記者、田野工作者、老師、焊接工人、志工,卻在因緣際會下投身街友服務,成為台灣第一批街友工作者。

他們竭盡所能協助街友,除了三餐溫飽之外,也開發各種工作,不僅展現了工作者的創意,更重要的是,他們一直在為開拓「正常」以外的生存方式,試圖證明在主流社會的框架之外,還有另類的生存模式,可以適用於被社會排除的人。

透過這些故事,或許可以思考:

城市的存在與發展,難道只為了善待特定人群?

是否可能包容所有在此生存的住民?

透過他們的生命,也可以讓我們重新思索:

他們或許就是曾經或未來的我們,他們與我們是否真的那麼不同。

作者簡介:李玟萱

作詞人、文字工作者、台北國際書展大獎得主

國立暨南國際大學成人與繼續教育研究所碩士

九二一地震後投入災區重建,曾在台灣原住民族部落重建同盟、台灣基督長老教會921社區重建關懷體系、台灣原住民族學院促進會等機構工作,在中部地區待了八年。2012-2013擔任萬華社區大學與萬華社會福利中心合辦之街友繪畫課為期一年的隨堂助教,是與街友接觸的開端;後又參與台灣夢想城鄉協會弱勢族群導覽員培訓,擔任義工與導覽文本訪談撰寫。2018年以《無家者》一書,榮獲台北國際書展大獎非小說類首獎。

著有《失去你的三月四日》(寶瓶文化),中視改編為優質華劇,入圍第五十一屆金鐘獎四項獎項。現為主動音樂專屬詞人,歌詞作品散見多部華劇主題曲、片尾曲。曾獲2014香港作曲家及作詞家協會「最廣泛演出金帆獎—國語流行作品」、2015 hito流行音樂獎-年度K歌、2015香港新城國語力歌曲獎。

策劃:台灣芒草心慈善協會

芒草心是由一群服務街友的第一線人員組成,2011年成立,一開始以國際交流為主,和日本、香港、韓國等地的第一線服務人員交流經驗,互相學習。

從2014年開始擴展版圖,以更實務的角度協助無家者及貧困者。除了開始實際規畫執行無家者自立方案,如街友導覽(街遊)、起家工作室、自立支援中心;也著手舉辦流浪生活體驗營、「呷飽未」社區共食餐桌,期望透過更多體驗與交流,進一步幫助外界了解貧困者的生活樣態。期待透過這些方案的推動,培力服務對象,除了足以自立之外,更能進一步為自己發聲。

老人安養機構住民的關懷、社會支持與幸福感之研究-以榮家為例

為了解決萬華社會福利服務中心 的問題,作者林思妤 這樣論述:

現代社會許多家庭由於工作關係,無法照顧家中長輩進而尋求照護機構的協助。文獻指出關懷與社會支持是代表幸福感的重要核心指標,因此本研究在探討老人安養機構住民的關懷、社會支持與幸福感之相關性,並進一步瞭解預測幸福感的相關因子。 以位於高雄某安養機構為抽樣對象,主要以65歲以上住民為研究對象,於110年10月1日至110年11月30日止,採用問卷調查法,以方便取樣方式收集162份有效研究樣本。資料應用SPSS 24.0套裝軟體進行次數分配、百分比、平均值、標準差、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾遜森差相關及多元迴歸分析等統計方法驗證假設。 研究結果發現: 關懷、社會支持與幸福感呈顯著正

相關。關懷的「被尊重」、「被支持」雖未達顯著影響力;但社會支持的「情緒支持」、「工具支持」、「訊息支持」、「社會陪伴支持」為幸福感之重要預測因子(p

新北市瑞芳區國小高年級學童口腔保健行為及其相關因素研究

為了解決萬華社會福利服務中心 的問題,作者吳玉蓮 這樣論述:

目 次第一章 緒論 1第一節 研究動機與重要性 1第二節 研究目的 7第三節 研究問題 8第四節 研究假設 8第五節 名詞操作型定義 9第六節 研究限制 15第二章 文獻探討 17第一節 學童口腔健康狀況分析 17第二節 口腔保健行為 29第三節 影響口腔保健之相關因素 39第四節 自我效能及應用 53第五節 健康信念模式及運用 57第三章 研究方法 63第一節 研究架構 63第二節 研究對象 64第三節 研究工具 66第四節 研究步驟 76第五節 資料處理與統計分析 78第四章 研究結果與討論 81第一節 研究對象基本變項之分佈 81第

二節 研究對象口腔保健健康信念之分佈 89第三節 研究對象口腔保健行動線索、口腔保健自我效能及口腔保健行為之分佈 100第四節 基本變項與口腔保健知識、健康信念、口腔保健行動線索、口腔保健自我效能與口腔保健行為之關係 109第五節 影響研究對象口腔保健知識、口腔健康信念、口腔保健行動線索、自我效能與口腔保健行為之關係 125第六節 研究對象口腔保健行為之預測 128第七節 綜合討論 135第五章 結論與建議 149第一節 結論 149第二節 建議 151參考文獻 156壹、中文部分 156貳、英文部分 168附錄一:研究問卷內容效度考驗之專家名單 195附錄二:正式問卷 1

96

想知道萬華社會福利服務中心更多一定要看下面主題

萬華社會福利服務中心的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市社會局早期療育資源手冊 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

臺北市政府社會局 ... 大同臺北市昌吉街57號6樓 2597-4452 3 中正臺北市濟南路2段46號2樓 2396-2332 4 萬華臺北市東園街19號4樓 2339-5765 ... 99 臺北市社會福利服務中心. 於 books.google.com.tw -

#2.110年暑期實習機構名單(109.11公告)

中山社會福利服務中心. 104臺北市中山區合江街137號3樓. 02-25156222. 實習需滿8週320小時。配合中心之甄選方. 式。需外訪,可自行處理交通問題。 1. 1-1-K. 萬華社會 ... 於 crydsw.pccu.edu.tw -

#3.110年建構社區家庭親職福利服務計畫

隔年承接辦理「台北市龍山老人服務中心」。多年來,基金會承接辦理許多政府方案,致力於老人服務與兒童服務。 本方案為萬華兒童福利服務中心所 ... 於 yungtay.org -

#4.北市建成綜合大樓開幕蔣萬安:一站式服務免舟車勞頓

大樓內部有各種社福單位和據點,包括公共托育、老人社區關懷據點、區民活動中心、里辦公處、少年服務中心、育兒資源培育中心及為身障者提供的服務設施 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.112年度(2023)最新全台各縣市照顧服務員訓練課程整理 ...

財團法人恆安社會福利慈善事業基金會. ◇課程時間(預定):. 補助平日班,112/06/02~112/06/29. ◇上課地點:台北市萬華區長沙街二段171號. 於 ghsha.com -

#6.臺北市社福中心

序號 機構名稱 行政區 電話 傳真 1 中山社會福利服務中心 中山區 02‑2515‑6222 02‑2515‑6224 2 大同社會福利服務中心 大同區 02‑2597‑4452 02‑2597‑4785 3 中正社會福利服務中心 中正區 02‑2396‑2340 02‑2393‑8567 於 dosw.gov.taipei -

#7.大安社福中心 - salusdagostino.it

萬華 社會福利服務臺北市大安區延吉街巷10號5樓daan@ Tel: (02)大安社會福利服務中心. 3.急難救助及急難紓困陳情案、諮詢、核銷(家防、文山、信義、萬華、 ... 於 salusdagostino.it -

#8.財團法人天主教善牧社會福利基金會

中心、台北市兒童及少年收出養服務資源中心、台北市中山社福中心、台北市萬華社會 ... 新北市雙和區社會福利服務中心、新北市雙連社會福利慈善事業基金會、伊甸基金 ... 於 guidance.kl.edu.tw -

#9.中國保險法視維之日本保險精要 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

另一方面,商業保險的主要服務對象,基本上是以中、高層收入的國民為中心,因此, ... 因為日本社會保障的基本思路是,實行「救濟型」的社保制度,而不實行「福利 因此, ... 於 books.google.com.tw -

#10.【轉知】萬華婦女培力中心-《培你清出親子好關係-親子團體》

入家服務時間:每個家庭各有前後2次入家服務,1次1小時,由整理師與社工直接至家中現場 ... 對象:萬華社會福利服務與婦女支持培力中心服務對象優先 於 niwfs.eden.org.tw -

#11.臺北市政府社會局各單位業務一覽表

兒童福利諮詢;親職教育;責任通報研習(醫護心理人員);兒童安全教育宣導;弱勢家庭兒童個案管理、心理衛生諮詢、課後照顧;單親家庭服務等。 臺北市萬華兒童福利服務中心. 萬華 ... 於 sites.google.com -

#12.萬華社會福利服務中心- Taipei, Taiwan - Local Business

萬華社會福利服務中心, Taipei, Taiwan. 53 likes · 357 were here. Local business. 於 m.facebook.com -

#13.臺北市萬華老人服務中心(財團法人天主教失智 ... - 社區照顧關懷網

臺北市萬華老人服務中心(財團法人天主教失智老人社會福利基金會). facebook ... 據點地址:, 臺北市萬華區福星里西寧南路4號A棟3樓. 據點電話:, 02-23610666. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#14.新北文山社福中心進駐新店行政園區大樓Yahoo奇摩汽車機車

文山社福中心服務新店、深坑、石碇、坪林與烏來等5區,所轄土地面積占全市 ... 中心萬華區5樓大安社會福利服務中心大安區巷30弄5號2樓之文山社會福利 ... 於 436jq.diapp.cz -

#15.陳建仁:公私協力編織更溫暖堅韌社會安全網

衛生福利部長薛瑞元致詞時細數目前計畫成果,已布建完成集中篩派案中心22處、受理案件達30.7萬件,社會福利服務中心156處、提供5萬戶脆弱家庭服務, ... 於 news.cts.com.tw -

#16.台灣大2023「種福電」千萬綠電收益呵護「慢飛天使」20年未來

讓乾淨能源走入日常用綠能創造更永續的陪伴. 「華光社會福利基金會」董事長徐森義表示,謝謝台灣大哥大、台灣綠能公益發展協會與陽光伏特家 ... 於 today.line.me -

#17.北市萬華1社工確診社福大樓急消毒匡列32人隔離採檢

國內本土疫情持續嚴峻,台北市政府各機關陸續有確診者,疫情熱區的萬華區出現第一例社工確診。台北市社會局今日指出,北市某社福中心1名社工PCR(核酸 ... 於 news.ltn.com.tw -

#18.徵才活動列表

承辦單位: 竹南科學園區就業服務臺. 活動地點: 鼎元光電(科中廠) [詳細地址 ... 活動地點: 嘉義大埔美精密機械園區服務中心[詳細地址關閉] ... 承辦單位: 竹北就業中心. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#19.政府電子採購網-查詢評選委員名單

所任工作:勞工退休制度、職工福利、勞工服務、員工協助方案、勞動基金監理 經歷2: 服務機關(構)名稱:行政 ... 臺北市政府社會局萬華社會福利服務中心主任, 經歷1: 於 web.pcc.gov.tw -

#20.臺北市萬華兒童服務中心 - 台北市立心慈善基金會

臺北市政府社會局萬華社會福利服務中心. 電話:(02)2336-5700. 地址:臺北市萬華區梧州街36號5樓. 服務時間: 週一至週五8:30-17:30 ... 於 www.lishin.org.tw -

#21.家庭綜合服務 - 聖經|詩歌|教會

臺北市政府社會局萬華社會福利服務中心. 電話:(02)2336-5700. 地址:臺北市萬華區梧州街36號5樓. 服務時間: 週一至週五8:30-17:30. 臺北市西區家庭照顧者支持中心. 於 haleluya.cc -

#22.臺北市社會局各科室電話一覽表臺北市社福中心電話一覽表

北市公共場所AED急救網,中正社福中心23962332 內湖社福中心27928701. 萬華社福中心23365700 南港社福中心27831407. 大安社福中心27030523 士林社福中心28350247. 於 aed.iwiki.tw -

#23.信義社福中心

... 萬華社會福利服務中心: 萬華區地址:臺北市信義區市府路1號電話:市話手機直撥(外縣市)轉以下各分機號碼人民團體科、社會救助科、 身心障礙者福利 ... 於 lavozdecerrillos.cl -

#24.台北市政府社會局萬華社會福利服務中心 - YPGO 台灣

台北市政府社會局萬華社會福利服務中心. 電話: 02-2336-5700. 地址: 台北市萬華區梧州街36號5樓. 網址: www.twdc.org.tw. 台北市台北市政府社會局萬華社會福利服務中心 ... 於 tw.ypgo.net -

#25.臺北市福安兒童服務中心

心、松山社會福利服務中心、信義社會福利服務中心、南港社會福利服務中心、萬華 ... 萬華分館、臺北市新移民會館南港分館、中華救助總會、臺北市萬華兒童福利服務中. 於 rpage.kjes.tp.edu.tw -

#26.85239554838.docx

士林社會福利服務中心, 02-2835-0247, 臺北市11148忠誠路二段53巷7號9樓, 謝麗華督導兼中心主任 ... 萬華社會福利服務中心, 02-2336-5700, 臺北市10853梧州街36號5樓 ... 於 www.tpc.moj.gov.tw -

#27.臺北市社會局各科室電話一覽表臺北市社福中心電話一覽表

中正社福中心23962332 內湖社福中心27928701. 萬華社福中心23365700 南港社福中心27831407. 大安社福中心27030523 士林社福中心28350247. 文山社福中心29323587 北投社 ... 於 www.chungshun.org.tw -

#28.疫情之下送暖到萬華社福中心

台北市政府社會局萬華社會福利服務中心(下稱萬華社福中心),服務對象包括獨居長者、低收入戶、中低收入戶、街友……等弱勢族群。5月份新一波新冠肺炎(COVID- ... 於 www.cna.com.tw -

#29.李治瑞貢獻華府僑社30年以服務僑社耆老為志業

美京中華會館年度最大的活動就是主辦華埠春節大遊行,華府特區市長、市議員、中華民國駐美代表、副代表等政要每年都會出席。活動往往吸引數萬名主流社會 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#30.前進萬華區社會福利服務中心! - Fun心在台北

繼上次T裇我們去到萬華區社會福利服務中心,1/13(五)我們又再次來到 ... 原來,萬華區的中低收入戶及獨居老人高達1000多戶以上,戶數比例列居於台北 ... 於 caring4taipei.org -

#31.士林社會福利服務中心

... 萬華社會福利服務中心組織架構編輯局長副局長嘉義市婦女福利服務中心最年長的吳烈先生,現年81歲,曾任藥劑師公會第8屆理事長,擁有間藥局的他,平日熱誠服務、 ... 於 x2bh.pujcovna-km.cz -

#32.高虹安牽線民間捐贈萬華社福中心為第一線社福工作者提供 ...

【記者方笙楠臺北報導】新冠肺炎第三級警戒持續延燒,許多社福人員仍持續於第一線耕耘社會關懷工作。臺北萬華是此次疫情嚴峻區域,同時也是許多無家者 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#33.高虹安牽線民間捐贈萬華社福中心, 為第一線 ...

萬華社福中心 由謝麗華主任代表受贈,謝麗華主任表示,第一線社福從業人員,在疫情延燒當下,仍不斷工作提供弱勢者服務,有了這些防護衣,讓面臨感染高 ... 於 www.tpp.org.tw -

#34.臺北市社會福利服務中心通訊錄- 社會安全網

機關單位名稱 服務轄區 地址 電話 士林社會福利服務中心 士林區 北市士林區基河路140號1樓 02‑2835‑0247 大同社會福利服務中心 大同區 臺北市大同區昌吉街57號6樓 02‑2597‑4280 大安社會福利服務中心 大安區 臺北市大安區四維路198巷30弄5號2樓之9 02‑2700‑0960 於 topics.mohw.gov.tw -

#35.萬華婦女支持培力中心

WOMEN LEADING CHANGE · 本會承辦臺北市政府萬華婦女支持培力中心,針對萬華區婦女暨家庭面臨問題( · 本中心除了進行個案工作的服務外,更兼負預防社會問題的責任。 於 www.ywca-taipei.org.tw -

#36.健康促進與衛生教育學報50期: Journal of Health Promotion and Health ...

臺北市政府社會局(2017a)每年都會委託專業團體辦理照顧服務員訓練課程,以因應臺灣照顧 ... 衛生福利部鼓勵更多人投入長照,勞動部也配合籌組規劃相關人力職業訓練中心, ... 於 books.google.com.tw -

#37.營業據點一覽

北部 · 福德服務中心 · 新北市汐止區福德二路170號 · 02-2694-3024. 於 www.hct.com.tw -

#38.服務據點-台北富邦銀行

提供本行分行地址、ATM、補摺機、保管箱據點查詢。若您欲申請存款、房屋貸款、信用貸款業務,可親臨分行辦理。分行營業時間週一至週五上午9:00~下午3:30(客服 ... 於 www.fubon.com -

#39.今日華人教會 - 329期: 挺身拓差傳:商業差傳中的信徒

挺身拓差傳:商業差傳中的信徒 CCCOWE 世界華福中心. 共分享引言按筆者的觀察和了解,過去三十年間,在離婚這現實的問題上,華人社會和教會需要幫助的人愈來愈多。 於 books.google.com.tw -

#40.台北市社會福利聯盟

社會福利 快訊, more ... 2023-07-05, 【社會局】臺北市萬華龍山老人服務中心擴大開放AI復能運動區開放,給長者好肌力. *, 2023-07-03, 【社會局】7月1日起開放北市敬老 ... 於 www.ltsw.org.tw -

#41.社工員(萬華婦女暨家庭服務中心) 全職

台北市萬華區- 一、服務對象: 居住於萬華區之婦女及其家庭、性產業工作者。 ... 工作、社會(工作)研究方法或社會及行為研究法或社會調查與研究、社會福利概論或社會 ... 於 www.104.com.tw -

#42.臺北市兒童發展及家庭服務相關資源

2302-2655. 臺北市萬華區西園路一段150 號. 3 樓. 大安、文山區早期療育. 社區資源中心. 2365-3654. 臺北市社會福利服務中心. 單位名稱. 電話. 大同社會福利服務中心. 於 163.21.154.103 -

#43.首頁:馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕紀念 ... 於 www.mmh.org.tw -

#44.西區家庭福利服務中心 - bellabresilienne.fr

臺中市政府社會局全球資訊網-社工服務-家庭福利服務中心 ... 家庭服務中兒童少年服務: 善牧台北市西區少年服務中心地址:台北市萬華區東園街19號電2, ... 於 bellabresilienne.fr -

#45.大安社福中心

廟宇不僅是信仰中心象徵金山鎮天宮致力社福照顧弱勢- 政府消息… 中山區. rows · 協助大安社福中心業務。其他臨時交辦事項。 萬華社會福利服務臺北市 ... 於 codev-gpseo.fr -

#46.無題

14011816568930321598 14 生活危機服務01 臺北市社會福利服務中心信義社會福利服務 ... 服務01 臺北市社會福利服務中心萬華社會福利服務中心萬華區謝麗華督導兼中心 ... 於 data.taipei -

#47.台北市政府社會局萬華社會福利服務中心電話號碼02-2336-5700

於台北市市政府的台北市政府社會局萬華社會福利服務中心電話號碼:02-2336-5700,地址:台北市萬華區梧州街36號5樓,分類:公共事業、市政府. 於 poi.zhupiter.com -

#48.大同社福中心

福州大学新闻网. 大寮社福中心專業社工員會談提供協助. 中正區. 臺北市萬華區梧州街36號5樓大寮社福中心福利服務諮詢及民眾接待區. 萬華區. 於 powerfulbreaks.nl -

#49.臺北市政府社會局萬華社會福利服務中心- 公益團體

1. 萬華區社會工作直接服務,低收、中低入戶與危機家庭家庭服務與支持性活動方案,保護性個案直接服務及特殊危機個案處理,遊民輔導庇護等。 2. 萬華區社會福利諮詢與轉介 ... 於 www.give-circle.com -

#50.首頁- 慈濟入口網站

2023-08-02 | TCnews中部新聞中心 ... 各地服務據點數目圖示 ... 1367 萬. 志工投入人次. 善款支出運用. 80 億. 善款支出運用. 受益人次. 2712 萬. 受益人次. 於 www.tzuchi.org.tw -

#51.紅十字會奧援重災區支持台北市萬華社福中心服務弱勢

這一波新冠肺炎疫情社區感染來勢凶凶,台北市萬華地區尤其嚴重。由於地緣關係,台北市政府社會局萬華社會福利服務中心服務對象多為單親或隔代教養的弱勢 ... 於 www.redcross.org.tw -

#52.臺中市政府社會局全球資訊網

社會福利 總覽 · 兒少 · 老人 · 身心障礙 · 婦女及性別平等 · 社會救助 · 人民團體 · 社工服務 · 公益彩券. 於 www.society.taichung.gov.tw -

#53.國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院

臺大醫院北護分院前身為「台灣省立台北高級醫事職業學校附設婦幼衛生中心」,創設於1949 年,在地服務已超過60 年,隨學校數度升格改制,醫院名稱亦隨之更改。 於 www.bh.ntuh.gov.tw -

#54.北市非法日租套房疫後竄生半年罰百家破千萬!這3區抓最兇

觀傳局表示,查獲非法日租套房,最多在萬華區,主要是交通便利的捷運沿線 ... 依據《發展觀光條例》明定提供旅客短期(以日或週計算)住宿服務屬旅館 ... 於 tw.nextapple.com -

#55.臺北市身心障礙者資源中心、社會福利服務中心一覽表

萬華社會福利服務中心. 地址:10853 臺北市萬華區梧州街36號5樓電話:02-2336-5700 推薦閱讀: 1. 輔具申請省錢大法-身障2年4項,長照10年10萬,怎麼 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#56.臺北市政府社會局 - 維基百科

士林社會福利服務中心; 大同社會福利服務中心; 大安社會福利服務中心; 中山社會福利服務中心 ... 信義社會福利服務中心; 南港社會福利服務中心; 萬華社會福利服務中心 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.深耕台灣協助弱勢的新生活社會福利發展促進會

剛剛看到的是我們的服務面相最重要的是我們協會是一群特教老師剛呃在20年前啊所發起那我們都是因為愛所以在就像這些父母親影響了我們他們都是身障孩子的 ... 於 www.peopo.org -

#58.109年萬華社福中心世邦街友寒冬禦寒實施計畫

臺北市街友人數為全國之冠,其中中正、萬華區列冊之街友人數達400多人,臺北市政府社會局戮力於街友輔導工作,服務過程中評估街友需求及提供積極性、基本生活滿足等處 ... 於 www.tvlfd.org.tw -

#59.臺南市政府社會局

熱門資訊 · CRC資訊網 · CRPD資訊網 · 臺南市政府一站式整合服務平台 · 臺南社福e指通 · 長照服務 · 志願服務網 · 台南市政府公益平台 · 台南市福利地圖. 於 sab.tainan.gov.tw -

#60.教育部再釋利多10億公幼家長寒暑假照顧獲補助

新竹縣馬里光部落互助教保服務中心(財團法人至善社會福利基金會辦理) ... 互助教保服務中心(委託財團法人海棠文教基金會辦理) 私立 臺北市 萬華區 於 udn.com -

#61.萬華社福中心 - gd-bau.cz

臺北市中正區延平南路號6樓萬華社會福利服務中心. 萬華區. 年09月24日新住民家庭OneDay (搵地)往彩福. 臺北市萬華區梧州街36號5樓原來最近萬華社福 ... 於 gd-bau.cz -

#62.臺北市萬華區樂齡學習中心112年8月份未辦理課程

一、承辦單位:臺北市萬華區老松國民小學 · 二、招生對象:年滿五十五歲以上民眾 · 三、報名時間:本校樂齡課程採分期辦理,報名日期及方式請注意網頁公告。 · 四、中心地址: ... 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#63.88912078:臺北市生活危機服務-臺北市社會福利服務中心

ORG_NAME, 萬華社會福利服務中心 ; DIVISION, 萬華區 ; PERSON_IN_CHARGE, 邱慶雄督導兼中心主任 ; ZONE_CODE, 10853. 於 sheethub.com -

#64.當老萬華長出最兼容的支持網:從政府的「福利社區化」到民間 ...

照顧的縫隙,還可以用創新的形式補起來,例如社福模式豐富的萬華,於2009 年起,就有萬華社福中心因應金融海嘯,與在地店家合作提供愛心待用餐,近年更由社區自主形成愛心 ... 於 npost.tw -

#65.台灣大綠電採購僅次台積電將募500萬元助社福建太陽能

... 為擴大綠電採用,第七屆「種福電」計畫今(1) 日啟動,預計群募500 萬元在華光社會福利基金會建置太陽能板,未來20 年可創造逾千萬元收益。 於 news.cnyes.com -

#66.萬華社福中心

北市社會局位在「萬華」的社福中心驚傳1名社工確診緊急匡列32人 ... 於 www.youtube.com -

#67.臺北市萬華區公所與伊甸社會福利基金會共同舉辦新移民家庭日 ...

邀請新移民家庭一起學習健康自主管理與家人照護,也藉著親子共同創作、肢體律動、親子遊戲等,讓新移民與孩子一起輕鬆學習、快樂成長!除邀請團體學員與其家人參與外,並 ... 於 nit.taipei -

#68.萬華區艋舺公園請盡量避免發放餐食及物資

萬華社會福利服務中心 ,梧州街36號5樓,02-23365700。 創世基金會萬華平安站,大理街89號,02-23361247。 恩友愛心協會,中山區華陰街3 ... 於 li.taipei -

#69.社會處-區域社會福利服務中心

除了館室服務,我們也關心您的家庭需求與福利,因此提供了低收入戶家庭照顧、弱勢家庭兒童及少年扶助、志願服務交流、福利諮詢、物資小站、社區活動等,讓我們能更貼近 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#70.新北市社會福利服務中心

中心名稱 服務區域 電話、傳真 三重社福中心 三重區溪尾街73號3樓 三重 電話:2982‑6255 傳真:2982‑5290 新莊社福中心 新莊區福營路277號4樓 新莊 電話:2906‑7980 傳真:2906‑7984 永和社福中心 中和區南山路236號9樓 永和 電話:8668‑8826 傳真:8668‑6333 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#71.社會安全網聯絡窗口-福利懶人包

單位 電話 地址 中正社會福利服務中心 02‑2396‑2340 中正區延平南路207號6樓 大同社會福利服務中心 02‑2597‑4280 大同區昌吉街57號6樓 中山社會福利服務中心 02‑2515‑6222 中山區合江街137號3樓 於 www.i-fare.org.tw -

#72.臺北市萬華兒童福利服務中心防SARS經驗談

DOI文章 ; 該期刊-上一篇 · 該期刊-下一篇 ; 200312 (104期) · 內政部社區發展雜誌社 · 國軍松山醫院抗SARS社會工作經驗分享 · 兒童福利聯盟基金會SARS防疫經驗 ... 於 lawdata.com.tw -

#73.訪萬華社福中心社工楚怡鈞、無家者大胖、吳宗昇老師(上)

雖然台北市12區都有社福中心,但絕大多數集中在中正、萬華,所以社會局在萬華設立了遊民專責小組,共有5位專責的社工處理約550至600位無家者。 無家者大胖 ... 於 www.jrf.org.tw -

#74.永慶慈善基金會贊助臺北市政府社會局萬華社會福利服務 ...

永慶慈善基金會贊助臺北市政府社會局萬華社會福利服務中心「108 年度萬華區弱勢家庭愛心餐食方案」. 一、 方案依據:. 依據臺北市政府社會局萬華社福中心108年度工作計 ... 於 www.yungching.org.tw -

#75.全職社工員(師) 財團法人天主教失智老人社會福利基金 ...

機構屬性:老人福利. 服務項目:個案管理、日間照顧、在宅服務、關懷專線、喘息服務、交通接送、送餐服務、教學研究、社工 ... 地址:108台北市萬華區德昌街125巷11號 ... 於 www.npo.org.tw -

#76.111 年度全國社會工作專業人員表揚得獎者名單

社工督導. 2 藍珮瑜. 財團法人台北基督教青年會辦理臺北市萬華婦女暨家庭服務. 中心. 副主任. 3 楊玉玲. 財團法人心路社會福利基金會新竹市兒童日間服務中心(新竹. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#77.國家住宅及都市更新中心

都更招商 · 2023住都盃挑戰賽,等你來挑戰!—HURC國家住都中心 · 安居好室—HURC國家住都中心 · 安居好室社會住宅讓幸福聚集成家—HURC國家住都中心 · 公辦都更|引領城市蛻變. 於 www.hurc.org.tw -

#78.【社會福利機構】職缺- 2023年8月熱門工作機會

想找更多的社會福利機構相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 中正萬華區身心障礙者資源中心-教保員 ... 社工員/ 師(特教個管專案)-八德服務中心 ... 於 www.1111.com.tw -

#79.莒光社會住宅

1.7 莒光社會住宅– 社宅案件– 新聞訊息– 臺北市住宅及都市更新中心 ... 整合輔助醫療服務、老人日間照顧中心、身障社區日間作業設施及萬華社會福利… 於 ahmeed.horsell-village.surrey.sch.uk -

#80.萬華老人服務中心

2008年8月臺北市政府社會局以公辦民營模式委託本會辦理臺北市萬華老人服務中心, ... 其遭遇多重困難,需要老人中心介入協助連結社會福利服務之長者,由社工接案後評估 ... 於 www.cfad.org.tw -

#81.社區發展季刊133期 - Google 圖書結果

... 在社會變遷發展、政府政策調整與基層的草根民主運動共同激盪的多元模糊中, ... 縣私立華光啟能發展中心、及苗栗縣新曲啟能發展中心等),作為福利社區化的試辦區。 於 books.google.com.tw