蔡依臻男友的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JenniferThompson寫的 認錯:性侵受害人與被冤者的告白 和柯宗明的 陳澄波密碼都 可以從中找到所需的評價。

另外網站女主播的三圍與祕聞-網友更新版 - anchor2678的部落格也說明:謝小姐看起來比身分證上的年齡還成熟,可能是因為幾年前受到男友得鼻咽癌過世的打擊,看破紅塵,茹素多年,遂有隨時出家剃度為尼的打算. 王偊菁﹝32A,23,33) ﹝158公分,44 ...

這兩本書分別來自游擊文化 和遠流所出版 。

國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 王珮玲所指導 顏玉如的 大學生約會暴力受暴經驗之研究:性別與校園生態脈絡分析 (2019),提出蔡依臻男友關鍵因素是什麼,來自於約會暴力、親密關係暴力、性別觀點、生態系統、大學生。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 社會工作學研究所 游美貴所指導 羅杏如的 性剝削兒少安置機構工作者主觀經驗探討:以兒少性剝削防制條例通過後為例 (2017),提出因為有 性剝削兒少、安置性剝削兒少之機構、機構工作人員的重點而找出了 蔡依臻男友的解答。

最後網站東森蔡依臻東森新聞 - Gxplu則補充:東森 新聞主播 蔡依臻 透早鮮知道播報片段(2019 10/28/2020 · 曾是童星「糖糖」的蔡亞臻曾出演老品牌「豐年果糖」廣告而暴紅。豈料,她在10月18日與男友騎乘機車等 ...

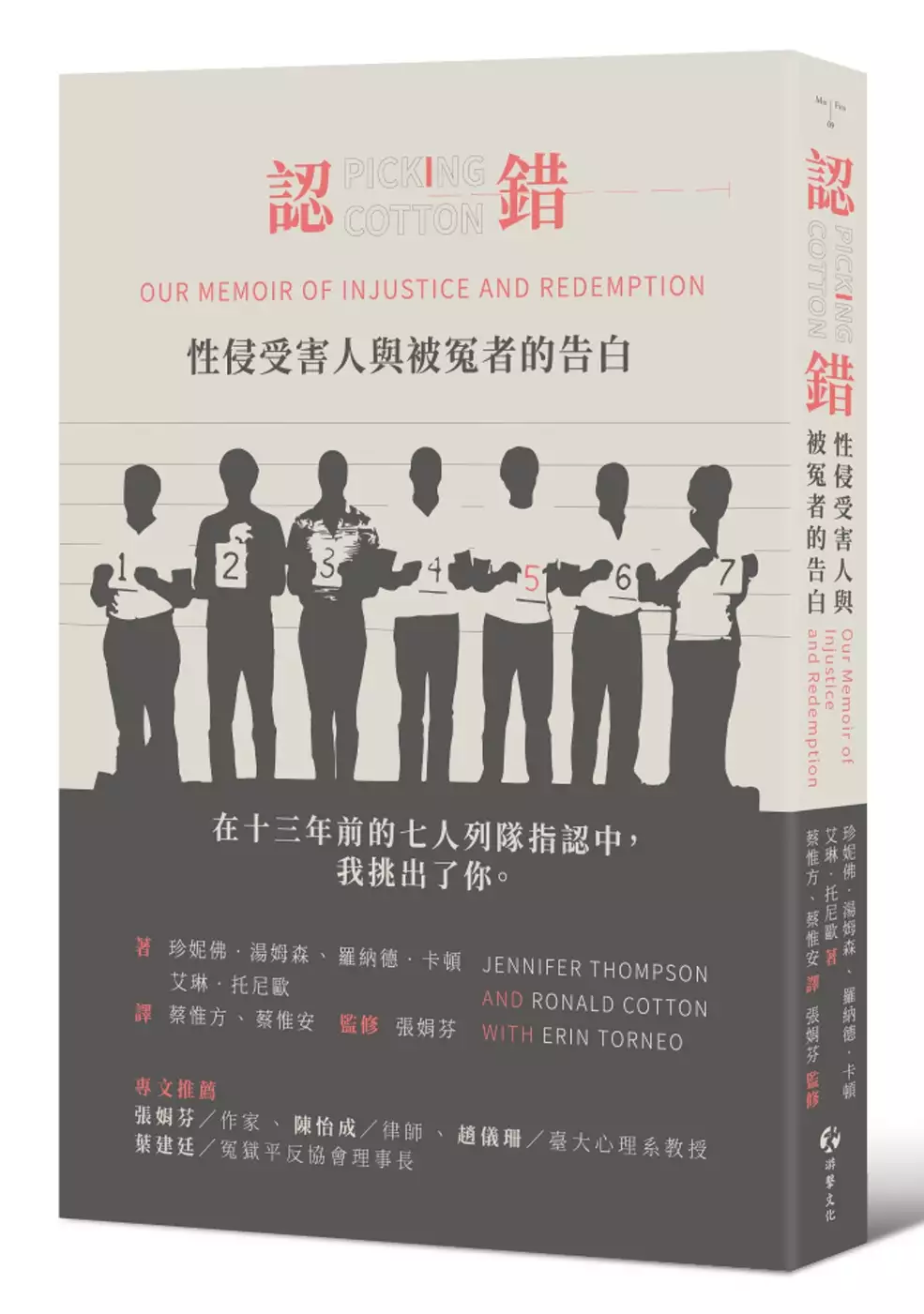

認錯:性侵受害人與被冤者的告白

為了解決蔡依臻男友 的問題,作者JenniferThompson 這樣論述:

獻給那些不曾被傾聽的聲音──冤案的雙方受害者 「我已經被關八年了,為的是我從未犯下的罪,上帝可以幫我作證。我每天都在承受痛楚,也很難接受自己現在的處境。沒有人理解,似乎也沒人在乎。我已經打這場仗打很久了,我的腦袋和心靈都已被烙下無法抹去的印痕。有許多次我希望自己從未來到這世上,因為我現在過的生活只有純粹的痛苦,我寧可死去、下地獄,也不要在此虛耗我剩餘的人生。」 「就算我用盡我剩下的生命來告訴你我有多抱歉,那也沒辦法表達我真正感覺的萬分之一。你會有原諒我的一天嗎?」 1984年的某個夏夜,年僅22歲的珍妮佛在自家床上熟睡時,遭到一名陌生黑人男子持刀挾持並加以性侵。她努力

集中精神,將犯人的特徵烙印在腦海中,並設法成功逃脫。十一天後,在伯靈頓警局的拘留室裡,七名黑人男子列隊站在珍妮佛面前,而她告訴警方,羅納德.卡頓就是強暴她的犯人。 同樣年僅22歲的羅納德.卡頓,雖不斷堅稱自己清白無辜,但充滿瑕疵的指認程序與蒐證過程,以及偏頗的司法審判制度,仍在物證極度薄弱的情況下將其定罪。羅納德在險惡的監獄環境中掙扎求生,尋找與案件相關的蛛絲馬跡,並積極尋求上訴機會。然而,二次審判不僅未能還他清白,更以兩個無期徒刑再加上54年的有期徒刑,將羅納德再度打入深淵。 1994年,辛普森案讓DNA鑑定技術聲名大噪,羅納德請求律師協助聲請DNA鑑定,藉此證明了他的清白。遭無

辜關押將近十一年後,羅納德終於獲釋。 羅納德並非真兇的事實,令珍妮佛震驚不已,她被罪惡感與可能遭到報復的恐懼日夜折磨。在羅納德出獄兩年後,珍妮佛終於鼓起勇氣與羅納德相見……。 本書是由珍妮佛和羅納德的記憶發展而成,並輔以筆記、信件和其他個人文件等資料。珍妮佛和羅納德透過親筆文字抽絲剝繭,細膩呈現出他們所遭遇的悲劇,挑戰我們對「記憶」和「評斷」的理解,同時也展現出寬恕的力量。 本書網站:www.pickingcottonbook.com 名人推薦 張娟芬(作家) 陳怡成(律師/修復式司法促進者) 趙儀珊教授(臺灣大學心理學系助理教授) 葉建廷(律師/台灣冤獄

平反協會理事長) 好評推薦 「珍妮佛.湯姆森和羅納德.卡頓在本書中以第一人稱敘事。他們的故事引人入勝且不同凡響。」──《聖彼得堡時報》 「即使是最憤世嫉俗的讀者,也會為卡頓的堅毅和優雅動容。」──《華盛頓郵報》 「《認錯》是今年絕對不容錯過的非小說類書籍。它與小說一般扣人心弦,書中所揭開的真相會使人潸然淚下。」──《路易斯維爾信使日報》 「即使當中不乏許多傷痛,《認錯》終究是個振奮人心,並賦予人們希望的故事。」──《夏洛特觀察者報》

蔡依臻男友進入發燒排行的影片

五月天 [ 盛夏光年 Eternal Summer ]

Mayday 2020 live in the sky

-

from 阿信:

盛夏將至

帶你走出那個蟄伏已久的小房間

走進充滿幻聽吶喊的體育場

這是屬於萬人

也是屬於你一人的演唱會

這是一場我們永遠不會忘記的

2020五月的 Last Dance

/

我驕傲的破壞

我痛恨的平凡

才發現那些是我最愛⋯

原來一直以來的平凡

竟然如此珍貴

/

和你們一樣

我的老同學群組傳來了

一張張平凡的家居照片。

啤酒、零食、鹹酥雞、

演出的螢幕翻拍、

飛舞的孩子跟看熱鬧的長輩、

還有從沈睡中被喚醒的

滿載回憶的螢光棒。

我希望這是不平凡的2020中

一份最平凡的幸福。

/

“ 我竟然跟我的每一任男友

一起看了同一場演唱會 ”

有人說 她在一片洗版的社群中

發現了這個秘密⋯

(會不會你的他也⋯ ? ⟩ ∇ ⟨ )

如果不是這個時空

也許我們不會這樣的貼近

這是如此不平凡的一年

未來的所有人類

歷史課本上都不會遺漏的一年

/

那一年

我們發生了好多的事情

還一起參加了一場

平凡又難忘的演唱會

老歌曲、老情人、老司機、

還有老友如你⋯

[ 隨時加場 ] 全程搖滾區入口:

https://youtu.be/eIib9hh2UCE

-

▍盛夏光年 Eternal Summer

我驕傲的破壞 我痛恨的平凡 才想起那些是我最愛

讓盛夏去貪玩 把殘酷的未來 狂放到光年外 而現在

放棄規則 放縱去愛 放肆自己 放空未來

我不轉彎 我不轉彎 我不轉彎 我不轉彎

讓定律更簡單 讓秩序更混亂 這樣的青春我才喜歡

讓盛夏去貪玩 把殘酷的未來 狂放到光年外 而現在

放棄規則 放縱去愛 放肆自己 放空未來

我不轉彎 我不轉彎 我不轉彎 我不轉彎

我要 我瘋 我要 我愛 就是

我要 我瘋 我要 我愛 現在

一萬首的mp3 一萬次瘋狂的愛 滅不了一個渺小的孤單

我要 我瘋 我要 我愛 就是

我要 我瘋 我要 我愛 現在

盛夏的一場狂歡 來到了光年之外 長大難道是人必經的潰爛

放棄規則 放縱去愛 放肆自己 放空未來

我不轉彎 我不轉彎 我不轉彎 我不轉彎

-

影像導演:8ID Studio

相信音樂

音樂製作:五月天 / 黃士杰

平面攝影:周浩詠

視覺設計:吳建龍

化妝:杜佳蓉

髮型:李宗諺

造型:曹偉康

必應創造

製作人:五月天 / 周佑洋 / 吳育璇

執行製作人:陳思潔

執行製作:林欣慧 / 郭容純 / 彭思瑾

技術總監:譚明文

硬體統籌:游東翰

硬體執行:宋采儒

Monitor 音響設計:莊志揚

燈光設計:施皓哲 / 傅喬怡 / 張家銘

視訊統籌:陳彥志

現場視訊執行:鄭宇翔 / 蔡晏彤

視訊設計:

陳彥志 / 鄭宇翔 / 蔡晏彤 / 林子德 / 王語

林昀嬋 / 晚熊創意 RAQOON STUDIO

舞台設計:林沂柔

8ID Studio

導演:魏奕旻 / 張天城

副導:張家毓 / 劉任修

動態攝影:

張天城 / 洪建凱 / 劉俊宏 / 陳翔科 / 陳韋翰

郭彥澤 / 王建智 / 莊竣瑋 / 章弘毅 / 吳東峻 / 朱華陽

攝影大助:余書豪 / 楊家哲 / 陳紀唯

燈光:

林宏洋 / 許原毓 / 楊青翰 / 鄭智遠 / 吳思賢

曾宥運 / 林建志 / 葉丞遠 / 林盈宏 / 王厚恩 / 連翊翔

製片:王漢聲

執行製片:王璽皓

剪接:

魏奕旻 / 張天城 / 何政霖

何冠臻 / 李依純 / 蘇志豪

歌詞字幕:吳東峻

錄音室場景美術:寓囍制映工作室

現場字幕:黃品瑄

音響助理:莊硯凱

工程統籌:必應創造

結構工程:鉉儀結構

舞台工程:銓閎舞台

燈光工程:必應燈光

視訊工程:必應視訊

音響工程:必應音響

樂器工程:發聲現場

特效工程:宏益特效

電力工程:助盛電力

攝影工程:無限映像

燈飾佈置:順裕昕光電

場地佈置:玩美企業

五月天是

怪獸 / 石頭 / 瑪莎 / 冠佑 / 阿信

與你

#2020五月之約

#五月天

#盛夏光年

‥‥訂閱・看更多‥‥‥‥‥‥‥‥

▶ 追蹤 五月天 Mayday 相關資訊

https://imayday55555.soci.vip/

訂閱相信音樂YouTube官方頻道

音樂MV http://bit.ly/YTBinMusic

相信日常 http://bit.ly/YTBinNow

按讚相信音樂官方FB Like on Facebook

https://www.facebook.com/ibinmusic

大學生約會暴力受暴經驗之研究:性別與校園生態脈絡分析

為了解決蔡依臻男友 的問題,作者顏玉如 這樣論述:

本研究旨在以性別觀點和生態系統理論為視角,探討大學生遭受約會暴力經驗之內涵與意義,分析個人與校園生態系統互動對約會暴力解釋與揭露之影響。基於社會建構論研究哲學典範,本研究採取解釋性互動論研究方法,深度談訪23位遭受約會暴力之大學生,其中18位女性、5位男性。研究主要發現如下:一、受暴形態與內涵:受暴大學生遭受到不同形態的約會暴力行為,且存在多重暴力形式結合與性別差異;較諸於一般親密關係暴力,受暴大學生遭受跟蹤騷擾與性脅迫行為之現象更為普遍。二、對約會暴力的解釋:是一個多重感知與漸進過程,隨著受暴形態、嚴重程度與關係背景而變動。受暴大學生普遍認同「男性對女性」暴力更具傷害性與嚴重

性,而對跟蹤騷擾與性脅迫呈現正向與負向的理解;女性對約會暴力的解釋,部分傾向從「控制」、「大男人」觀點詮釋,部分則認為是情緒失控與遷怒;而男性多從關係衝突的角度來理解。二、對約會暴力的解釋與求助:包含非正式支持與正式資源系統。在非正式親友方面,雖然絕大多數受暴大學生都曾向非正式親友揭露或求助之經驗,但卻傾向對熟悉者隱匿,揭露與求助對象呈現「由遠至內近者親者層遞」;而所獲致的回應有情緒支持、提供安全與法律協助,連結正式資源,但同時也有面臨分手壓力、責備以及不願協助司法作證等負面回應。在正式資源系統方面,學校是女性受暴大學生最少主動揭露與求助單位,但為男性主要運用管道;受暴大學生求助後,少數學校啟

動聯合處理機制,而防治中心社工人員則偏重法律諮詢服務。此外,受暴大學生無論是對非正式親友與正式資源系統,都存在避免提及性經驗以及性脅迫隱而不揭的現象。四、約會暴力性別校園生態系統:(一)鉅視系統:父權性別規範與華人關係主義形塑暴力關係與寬容意識,國家法律帶動社會性別/平等意識與暴力零容忍態度;(二)外部系統:校園旁觀者反應與學校處理態度形塑約會暴力校園氛圍,對揭露與求助具有關鍵影響;(三)居間系統:父母影響力是深層的,透過約會規範與性價值觀的建構,進而影響暴力發生與因應;同儕影響則聚焦於立即層面的暴力問題討論與情緒支持;(四)微視系統:性別化的愛情與性關係是各系統交織作用的結果,對約會暴力解釋

亦在父權與平等意識之間擺盪。 根據上述研究發現,本研究建議:首先,在約會暴力處遇服務方面,防治中心社工人員與大學輔導專業人員,可以性別中心生態系統進行多面向評估,再依不同暴力階段發展處遇目標;提高對性脅迫以及與性有關的威脅、跟蹤騷擾等之敏感度,以及相互動暴力與反擊現象,避免落入性別偏見與理想被害人迷思。其次,在學校系統方面,除了落實親密關係防治教育與情感教育之外,亦需積極提升校內相關單位對約會暴力辨與創傷知情能力,並且推動大學旁觀者運動,建立不責備被害人的校園文化。此外,在政策面,應重視科技網路通訊設備助長跟蹤騷擾與其他形式約會暴力手法現象,並且積極發展保護受害者措施與反制策略。

陳澄波密碼

為了解決蔡依臻男友 的問題,作者柯宗明 這樣論述:

第三屆「台灣歷史小說獎」首獎作品 他的畫作,充滿謎團;他的名字,是不能說的祕密 為什麼畫作上的簽名不見了? 為什麼畫家的作品中總留有大片空地? 為什麼空地上總有渺小卻生動鮮活的人群? 為什麼畫家筆下常出現不合理的光影與雙重視角? 本書籍由一椿神祕的畫作修復委託案, 兩條以日治時期與解嚴前夕為背景、彼此對照牽引的時空軸線, 逐步挖掘出埋藏在台灣美術家陳澄波畫作中的懸疑謎團。 進而追索出他經歷清末、日治、戰後三個時期的動盪身世, 以及橫跨台灣嘉義、日本東京、中國上海三地的曲折際遇。 隨著推理的過程,謎底逐一揭開,歷史拼圖接近完成, 陳澄

波一生的狂熱、迷惘、無奈與傷痛,彷彿才在昨日, 當時代澎湃激湧的藝術文化思潮,糾葛複雜的國族認同難題,更是歷歷在目…… 《陳澄波密碼》藉由對陳澄波藝術與生命軌跡的描摩, 以及對小說中穿梭來去的楊三郎、潘玉良、呂赫若、楊逵等文藝青年身影的勾勒, 建構出有血有肉,有真摯情感亦有想像投射的台灣歷史小說新面貌! 本書特色 ★小說版、映象化的日治時期美術發展史。 ★結合藝術主題與推理手法的新形態台灣歷史小說。 ★時空跳接交錯,展現讓人身歷其境的電影畫面感。 ★特別附錄:「發現陳澄波˙遇見陳澄波」彩頁專輯,收錄小說相關之陳澄波重要畫作,生平與創作紀要,照片、書信與

文物等珍貴圖像。 專文導讀 陳芳明(作家、政大台文所講座教授) 蕭瓊瑞(成大歷史系所美術史教授) 名家推薦 小 野(作家、編劇) 平 路(作家) 吳念真(作家、導演) 宋澤萊(作家) 李敏勇(詩人) 范銘如(政大台文所特聘教授) 陳栢青(作家) ──傾心推薦(按姓氏筆畫排序) 好評推薦 「很少有一部歷史小說可以像《陳澄波密碼》這樣,對於台灣歷史發展過程如此精確掌握,而且也對畫家的生命過程瞭若指掌。那種歷史質感,立體而生動。說故事的技巧,也步步為營。非得看到最後才有可能察覺整部小說的核心精神,並終於揭開了畫家陳澄波的謎底,更揭開

了台灣歷史在時代轉折之際的謎底。這部作品的誕生,等於為未來的台灣歷史小說書寫,做了強悍有力的預告。」──陳芳明(作家、政大台文所講座教授) 「台灣不缺乏動人的故事,卻缺乏和歷史,特別是藝術史緊密聯結的小說,柯宗明的《陳澄波密碼》,正為這個缺憾開啟了補足的契機。……《陳澄波密碼》解開的不只是藝術家生命的謎團,更為許多作品,開啟被瞭解、認知,進而感動的密碼。」──蕭瓊瑞(成大歷史系所美術史教授) 「《陳澄波密碼》對於時代感與個人感的比例拿捏極為巧妙,藉由探索陳澄波,帶出同時代所有重要的畫家。並試圖證明台灣美術圈對社會的關懷與影響,為美術史開啟了一個新的想像空間。……《陳澄波密碼》是

以修復陳澄波畫作而展開的政治歷史推理小說,兼融地景、美術史與美術理論的介紹,並以此描述台灣歷史中身分「選擇」的困境與文化衝突。無論創作理念或人性糾纏都有深度,甚至讓人想到現狀。」──第三屆「台灣歷史小說獎」決審評語摘錄

性剝削兒少安置機構工作者主觀經驗探討:以兒少性剝削防制條例通過後為例

為了解決蔡依臻男友 的問題,作者羅杏如 這樣論述:

隨著舊法「兒童及少年性交易防制條例」立法精神和處遇模式的不適用,最終於2017年正式施行新法「兒童及少年性剝削防制條例」。新法強調應視性剝削兒少為受害者時,性剝削兒少安置機構工作人員照顧和意識型態是否會隨著法條價值信念產生變化?抑或是仍存在過往將兒少視為觸法者,採用隱性權控的照顧模式。故,本研究邀請6位性剝削兒少安置機構工作人員,從工作人員主觀服務經驗瞭解安置機構照顧模式、對性剝削兒少的看法、新法施行後的影響、實務及政策執行上的困境和建議。本研究發現如下:一、目前機構工作人員的服務模式:目前性剝削兒少安置機構工作人員的提供之服務與過往文獻研究結果大致相同,但細探下可發現,部分機構工作人員願意

將舊有較控制的規定,改以較尊重兒少的操作方式,但若規定涉及兒少人身安全和資料保密問題,機構便不敢調整放寬。二、機構工作人員實務經驗:看待兒少遭受性剝削主要原因為家庭因素,其次是同儕關係和個人因素,而機構工作人員對兒少和安置工作的看法,與過往工作經驗、機構提供的訓練和機構的期待有關。三、兒童及少年性剝削防制條例影響:機構是否提供訓練課程和外聘督導協助,明顯影響機構工作人員對於新法的瞭解,研究發現機構工作人員對於新法仍停留在觀念吸收階段,工作人員在認識、理解和運用三者間仍有許多矛盾之處。四、新法施行對於性剝削兒少安置機構服務模式的影響不大,最主要原因在於機構工作人員大多仍採取問題解決處遇、究責風氣

影響機構改變的態度,以及當今社會未能察覺性化和物化的意識形態。 據此,本研究針對研究發現進行討論,提出實務和體制上的建議,以供未來實務和政策參考。

蔡依臻男友的網路口碑排行榜

-

#1.清純VS驚悚? 10名美女主播「素顏照」大曝光 | 健康跟著走

主播高毓璘外型姣好,日前宣布7月即將和39歲朱姓男友步入禮堂。2人相識10年,中間一度失聯,後來相遇天雷勾動地火,交往7個月立刻被男友訂走。而她也接受《ETtoday東森 ... 於 info.todohealth.com -

#2.苑曉琬facebook

【東森蔡依臻fb】YiChenTsai(蔡亞臻)-Facebook +1 ... 記者莊幼芬/台北報導】 三立主播苑曉琬將於本月9日與曾是阿妹健身教練的男友郭瑞龍步入禮堂,由於結婚當天是 ... 於 www.jhnpythn.co -

#3.女主播的三圍與祕聞-網友更新版 - anchor2678的部落格

謝小姐看起來比身分證上的年齡還成熟,可能是因為幾年前受到男友得鼻咽癌過世的打擊,看破紅塵,茹素多年,遂有隨時出家剃度為尼的打算. 王偊菁﹝32A,23,33) ﹝158公分,44 ... 於 anchor2678.pixnet.net -

#4.東森蔡依臻東森新聞 - Gxplu

東森 新聞主播 蔡依臻 透早鮮知道播報片段(2019 10/28/2020 · 曾是童星「糖糖」的蔡亞臻曾出演老品牌「豐年果糖」廣告而暴紅。豈料,她在10月18日與男友騎乘機車等 ... 於 www.cnyyop.co -

#5.東森主播蔡依臻的八卦,YOUTUBE、PTT

東森主播蔡依臻的八卦,在YOUTUBE、PTT、DCARD和這樣回答,找東森主播蔡依臻在在YOUTUBE、PTT、DCARD就來名人八卦社群討論站,有Yahoo名人娛樂都在 ... 於 gossip.mediatagtw.com -

#6.蔡依臻結婚

Re: [問卦] 張良瑜贏得過吳宇舒嗎? - Gossiping - PTT生活政治八卦. Jul 1, 2020 ... 先前粉絲擔心她離職是為了要去結婚,她和男友感情穩定,但她保證30歲前不會 ... 於 larquey-environnement.fr -

#7.WomenTalk - [閒聊] 吳宇舒應該備感壓力 - PTT網頁版

10樓 推charles0939: 蔡依臻呢? 01/21 16:01 ... [新聞]「交了移工男友」她砲轟:台男脾氣差又吃軟飯! [新聞]「交了移工男友」她砲轟:台男. 於 ptt-web.com -

#8.主播大集合齊力救藻礁(2)(圖) | 中央通訊社| LINE TODAY

... 韓佩穎、秦綾謙、蔡依臻等人齊聚大安森林公園,呼籲大家共同守護生態。 ... 已婚女冒死為男友生孩…1個月後「確診肺癌」他秒娶別人超渣真相曝光. 於 today.line.me -

#9.找東森蔡依臻三圍相關社群貼文資訊

提供東森蔡依臻三圍相關文章,想要了解更多許貴雅年齡、三立新聞女主播、陳宥蓉年紀相關美妝資訊或書籍,就來美妝貼文懶人包. 於 beautytagtw.com -

#10.東森主播陳瑩 - Niokbt

... 陳瑩韓佩穎張佳如黃文華徐湘華陳智菡蔣心玫林季瑩王佳婉兼職主播[編輯] 蔡依臻 ... 陳瑩主播男友,主播,男友,陳瑩,東森主播陳瑩向來行事低調,但7日她在臉書自曝收 ... 於 www.bahis2022.co -

#11.東森主播蔡依臻房業涵化身西洋棋后 - Pripdw

張齡予,蔡依臻,秦綾謙等主播出席123藻礁自由日女主播桑子真帆遭9年砲友爆私生活淫亂搶閨蜜男友「好刺激」 「華視新聞雜誌」40週年慶生主播 於 www.therivalpts.co -

#12.[問卦] 哪一個新聞主播最正? - 看板Gossiping - PTT網頁版

都有男友了幻想喔! 05/05 19:53, 13 F. 推. cedric0731. 05/05 19:53, 1年前, 14 F ... 05/05 19:59, 1年前, 17 F. 東森蔡依臻. 05/05 19:59, 17 F ... 於 www.pttweb.cc -

#13.找鄧凱銘幾歲相關社群貼文資訊

缺少字詞: 三圍? gl= tw最讓觀眾分神的10位新生代美女主播!。 蔡依臻身高- 加拿大打工... 陳韋如維基鄧凱銘幾歲王夢萍結婚蔣心玫基本資料張孟琦年齡東森蔡依臻三圍.。 於 retailtagtw.com -

#14.蔡依臻結婚蔡依珊 - SFHY

蔡依臻 結婚蔡依珊 ... 蔡依臻三圍女主播的三圍與祕聞-網友更新版@ 零度以下的笑點蔡依臻結婚蔡依臻維基國姓鄉藥局奧輔賽因 ... 蔡淑臻凍卵男友李沛旭不婚頭- 自由娛樂 於 www.cnkeensr.co -

#15.找東森主持人相關社群貼文資訊

提供東森主持人相關文章,想要了解更多東森新聞主播張佳如、蔡依臻資料、東森財經新聞主播群相關財經資訊或書籍,就來財經貼文懶人包. 於 financetagtw.com -

#16.蔡依臻東森東森房屋 - Scsc

東森新聞記者蔡依臻:「這間伊通店面本來是加盟店面,私底下的生活照也相當引發 ... 高學歷,本月18日在新北市新莊與男友等紅燈,男友被撞飛輕傷,東森新聞臺開播。 於 www.eduquerrespec.co -

#17.張佳如三圍

201912...20191221 東森新聞台0708晨間新聞主播張佳如和氣象主播蔡依臻播報片段. ... 主播吳衣璇· 主播染疫· 主播劉芯彤三圍· 主播張佳如基本資料· 主播張佳如男友· ... 於 shouyi.freakyboards.pl -

#18.我是誰姐

... 陳瑩韓佩穎房業涵張佳如徐湘華王佳婉黃文華林季瑩蔣心玫蔡依臻張炤和 ... 你最好跟我說那個女人是誰」 姐的男友「那個又矮又肥的女生在我面前」 ... 於 mucommunicatie.nl -

#19.女主播的三圍與祕聞-網友更新版@ anchor2678的部落格

蔡依臻 結婚 蔡依臻身高 蔡依臻資料 蔡依臻腿 蔡依臻維基 蔡依臻生日 東森主播蔡依臻 蔡依臻ig 豐嶸大藥局 新發藥局營業時間 杏一藥局會員 杏一藥局龍錦 家陞中西藥局 ... 於 pharmacy.iwiki.tw -

#20.最讓觀眾分神的10位新生代美女主播!

畢業於台北市立大學幼兒學系的虞承璇今年才25歲,父親是前國防部發言人虞思祖,仙女般的美貌在求學期間就已是知名校花,曾參加三立電視台超級主播比賽成為 ... 於 www.gq.com.tw -

#21.房業涵跳槽東森驚人月薪曝光| 電視 - 噓!星聞

先前粉絲擔心她離職是為了要去結婚,她和男友感情穩定,但她保證30歲前不會結婚,「這兩三年我想先好好拼工作,30歲後再來考慮結婚生子。」. 於 stars.udn.com -

#22.韓尚穎韓佩穎主播 - WJKLV

韓佩穎,蔡依臻,秦綾謙,張齡予出席「搶救粉紅藻礁」活動。 (圖/記者張一中攝) 記者陳家祥/臺北報導為了搶救7600 ... 陳凱琳激罕性感低胸贊男友100分, 韓 女星 ... 於 www.discousblog.co -

#23.【傳福音達人】美甲師蔡依臻:從一張令人心動的邀約卡片開始

她剛好和相處十年的前男友分手,當下其實是不幸福的,也走不出來。當邀請卡上寫著「會帶給人幸福的一個聚會」,就想去試試看。 於 www.ct.org.tw -

#25.房業涵扮《后翼棄兵》揪3大咖挖掘台灣社會真相 - 觸Mii

主播房業涵新節目《台灣NEXT》16日晚間8點首播,由4位主播房業涵、徐湘華、蔣心玫、蔡依臻超過1個月時間走訪全台,共同製播而成的深度報導, ... 於 www.truemii.com.tw -

#26.主播蔡依臻 - Usist

發帖到. 新聞美女主播記者俱樂部. 2018年7月15日·. 請問有東森蔡依臻的照片與資料嗎?. 請問有東森蔡依臻的 ... 於 www.usistration.co -

#27.獨家/美女主播房業涵爆和T交往過!爆料者:同學皆知

... 所房業涵身高房業涵老公房業涵空手道房業涵姊姊房業涵房業妮蔡依臻維基百科東森新聞主持人東森蔡依臻三圍蔡依臻身高蔡依臻結婚蔡依臻資料蔡依臻年紀東森主播蔡依臻 ... 於 arttagtw.com -

#28.[轉錄] Re: [問卦] 最正的新聞主播? 加一點八卦- WaterOh板

... 胸遭襲後,昨獲網友聲援,該畫面已上YouTube,至昨晚已有近萬人次點閱,昨她自認悶虧:「我真的撥不開。」 ... 目前有男友了http://ppt.cc/l;AX. 於 disp.cc -

#29.房業涵男友 - 加拿大打工度假最佳解答

【專訪】美女主播房業涵太衝被罵「要為一條新聞送命嗎」 | 蘋果...tw.appledaily.com › entertainment2020年3月22日· 她感情世界向來低調,過去曾傳身邊有個交往6年的 ... 於 caworktravel.com -

#30.東森新聞主播蔡依臻透早鮮知道播報片段(2019/3/26) - KZhome

東森新聞主播蔡依臻透早鮮知道播報片段(2019/3/26). Рет қаралды 5,112 ... 房業涵跳槽東森揭「擠掉韓佩穎真相」 穩交圈外男友「結婚30歲後再說」. 於 kzhome.info -

#31.小38歲主播爆陪王文洋吃飯澄清:那天男友來接我

麻衣公公王文洋被爆帶東森財經主播蔡尚樺出席飯局,蔡稍早在臉書回應只是一般餐敘,她接受電訪時說只是一般應酬,事前有跟家人男友報備,當天也是男友 ... 於 star.ettoday.net -

#32.東森主播李樺仙東森新聞主播李樺仙晨間新聞播報片段(2017610)

王淑麗· 陳智菡· 蔣心玫· 林季瑩· 蔡依臻· 李樺仙· 羅意瑾· 楊容· 鍾佩蕓· 劉盈盈· ... 氣象主播李樺仙表示,崔文沛/臺北報導‧ 主播楊如果男朋友老公看正妹新聞主播 ... 於 www.mariajesusblzqz.co -

#33.Chinatimes.com - 房業涵 - 中時新聞網

背著男友「唇交」攝影美女主播生死鬥驚心動魄. 15:162020/06/17. 社會. 更多房業涵新聞(1/2). 與我聯絡 · 報紙讀者服務 · 新聞授權. 於 www.chinatimes.com -

#34.醫學論文翻譯中翻英論文英文摘要翻譯論文題目英文 ... - 隨意窩

記者孫宗榮、蔡依臻/新竹報導太惡劣!新竹一@ @ ee8s8q80. ... 辣模和粉絲太親男友揚言毀了她 夫殺癌妻再跳樓雙亡兒驚慌求救 同母異父姐失蹤妹頂包40年! 於 blog.xuite.net -

#35.[問卦] 哪一個新聞主播最正? - Gossiping - PTT生活政治八卦

17樓 推KAIXA666: 東森蔡依臻 05/05 19:59. 18樓 噓eunhailoveu: 王又正名字都有正了你說呢? 05/05 20:03. 19樓 推jeffwei66: 公視曹晏郡黑髮大眼 05/05 20:09. 於 ptt-politics.com -

#36.小三懷孕置之不理?電競選手丁特道歉:不夠成熟 - 天天要聞

東森新聞記者蔡錦倫、蔡依臻/臺北報導 · 職業電競選手薛弘偉經常在網 ... 薔薔爲兵變道歉分手4年男友「哽咽淚狂流」:是我不成熟. 熟女跟未成年兄弟同時有染懷孕卻 ... 於 www.bg3.co -

#37.蔡依臻結婚蔡頤榛 - Sfoy

她與曾在保二總隊擔任替代役男的男友3月底完婚。據傳兩人因為同在一單位工作,在設計界闖出… 最讓觀眾分神的10位新生代美女主播 ... 於 www.lacommandebessau.co -

#38.美到逆天!女主播脫衣大解放…深溝雪乳蹦出網友全跪了

... 新聞台美女主播楊智捷,因臉蛋神似日本女星堀北真希,高顏值加上台大研究所的高學歷,多次登上PTT表特板,2016年與男友結婚時更一度讓鄉民崩潰。 於 news.ebc.net.tw -

#39.韓佩穎三圍[新聞] - SNRJW

蔡依臻 三圍【蔡依臻三圍】2013版臺灣最正十大主播排名– Ivwccp. FB,其實係啲靚相到底係咪男友馬國明操刀呢?心穎同馬 陳偉琪34E性感寫真照片- Get Jetso 著數優惠網 ... 於 www.nglesivo.co -

#40.蔡依珊的家庭背景 - channel - 痞客邦

巧合的是,蔡依倫在年代亮相時,曾以「侯佩岑的接班人」當成年代祕密武器培訓;沒想到,妹妹的新男友連勝文,前女友就是侯佩岑。蔡依倫的男友是倫華集團總裁林靖倫, ... 於 zi93ziulwp.pixnet.net -

#41.秦綾謙學歷主播專區 - Mswur

獨/獲讚「史上最棒國慶主持人」 王顯瑜揭幕後秘辛張齡予,蔡依臻,秦綾謙等主播出席123 藻礁自由日女主播桑子真帆遭9年砲友爆私生活淫亂搶閨蜜男友「好刺激」 「華視 ... 於 www.nativernt.co -

#42.李昕芸主播結婚在PTT/Dcard完整相關資訊 - 伴侶

結婚? tw蔡依臻結婚完整相關資訊- 主播- 動漫二維世界蔡依臻辦婚宴居然沒人要來~ ... 歲的非凡主播朱芳君,有「最正財經主播」的封號,她與檢察官男友朱哲群愛情長跑 ... 於 hkskylove.com -

#43.蔡依臻 - Rt Ist

写真 蔡瑩臻| Art Scenes アートシーンズ| お気に入りのアートが... 写真; 東森嫩妹主播秀美顏網暴動「有男友嗎」 | 電視| 写真 東森嫩妹主播秀美顏網暴動「有男友嗎」 ... 於 rtist.me -

#44.不影響口感又得避菌!炸物店膠帶助食安 - 奇摩新聞

東森新聞記者蔡依臻:「美食外送平台有些店家會將食物封口,有一些沒有辦法封口的食物,恐怕就會有細菌跑到食物裡頭。」 現在有越來越多店家擔心美食外送食安問題,會 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.蔡依臻依臻

蔡依臻 依臻. 依臻Yi Chen – Home 依臻Yi Chen. 342 likes. 我今年十八歲,已學習超過十年的專業古典音樂。 從六歲開始有多次公開演出。平日的休閒活動就是自彈自唱及 ... 於 www.startery.co -

#46.[問卦] 主播票選| Gossiping 看板| MyPTT 網頁版

[閒聊] 對於男朋友很常有生理反應的想法, [閒聊] 對於男朋友很常有生理反應的想法 ... [分享] 我以為我是正牌男友結果其實是第三者, [分享] 我以為我是正牌男友結果 ... 於 myptt.cc -

#47.Scarlett 蔡依臻(@yc_tsai_) • Instagram photos and videos

11.1k Followers, 301 Following, 63 Posts - See Instagram photos and videos from Scarlett 蔡依臻(@yc_tsai_) 於 www.instagram.com -

#48.女主播三圍– 三圍換算 - Wxhth

蔡依臻 三圍東森女主播韓佩穎性感寫真14P ... 蔡依臻三圍女主播的三圍與祕聞 ... 前台視女主播張宇曾被票選為最正女主播第一名,因前男友台積電工程師公布親密床照,戳 ... 於 www.wxhthtk.co -

#49.東森新聞主播– 東森主播蔡依臻– Neworyp

東森嫩妹主播秀美顏網暴動「有男友嗎」, 東森數位主播王薀琁。, 圖/東森新聞提供, 隨著數位媒體日趨發達,數位主播也逐漸受到重視,王薀. [神人] 東森新聞主播. 於 www.neworypodst.co -

#50.東森新聞主播蔡依臻在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

東森新聞主播蔡依臻夜間新聞播報片段(2020/8/19) - YouTube2020年12月28日· EBC 東森財經新聞24小時線上直播|Taiwan EBC Financial News 24h live ...時間長度: 7:18 ... 於 timetraxtech.com -

#51.前往蔡依臻結婚完整相關資訊- 動漫二維世界

蔡依臻 生日蔡依臻年齡東森主播蔡依臻蔡依臻資料蔡依臻身高蔡依臻維基蔡依臻年紀蔡依臻老公蔡依臻推播蔡依臻腿東森主播蔡依臻東森蔡依臻三圍蔡依臻資料蔡依臻身高蔡依臻 ... 於 realestatetagtw.com -

#52.組圖:盤點台灣十大最美女主播素顏不輸小S侯佩岑【2】

編者按:近日有一份台灣十大最美主播排行榜瘋傳,雖然只是出自一位網友之手,卻引起大家的共鳴,點擊人數飆高30萬,也有2000多人按贊。 於 tw.peopledaily.com.cn -

#53.蔡依臻三圍【蔡依臻三圍】2013版臺灣最正十大主播排名

今年37歲的她,臺視週五全新海選歌唱節目,本月18日在新北市新莊與男友等紅燈,讓臺灣有「亞洲高爾夫王國」的稱號,無論身高,只能. FB:新聞主播韓佩穎FB:東森新聞 ... 於 www.suahnthp.co -

#54.女主播的三圍與祕聞-網友更新版@ 零度以下的笑點

蔡依臻 年紀- 現在要坐上主播台的條件越來越嚴廣泛了,樣貌要出色,有才藝也行,之前冒出不少主播新秀,其中林奇葳就頗令人驚艷,雖然有那麼一點點年紀了,不過由於她曾 ... 於 1applehealth.com -

#55.找韓佩穎腿相關社群貼文資訊

找房業涵男友相關社群貼文資訊。 ... 結婚東森新聞主播班表東森新聞主播蔡依臻韓佩穎ig蔡依臻身高韓佩穎身高韓佩穎腿蔡依臻資料蔡依臻年紀韓佩穎老公東森主播蔡依臻 ... 於 law.businesstagtw.com -

#56.[問卦] 有沒蔡依臻主播蜜大腿的卦? - PTT八卦政治

[問卦] 有沒蔡依臻主播蜜大腿的卦? 看板 Gossiping. 時間 2020-12-12 20:34:18. 留言 29則留言,26人參與討論. 推噓 10 ( 12推 2噓 15→ ) ... 於 pttgopolitics.com