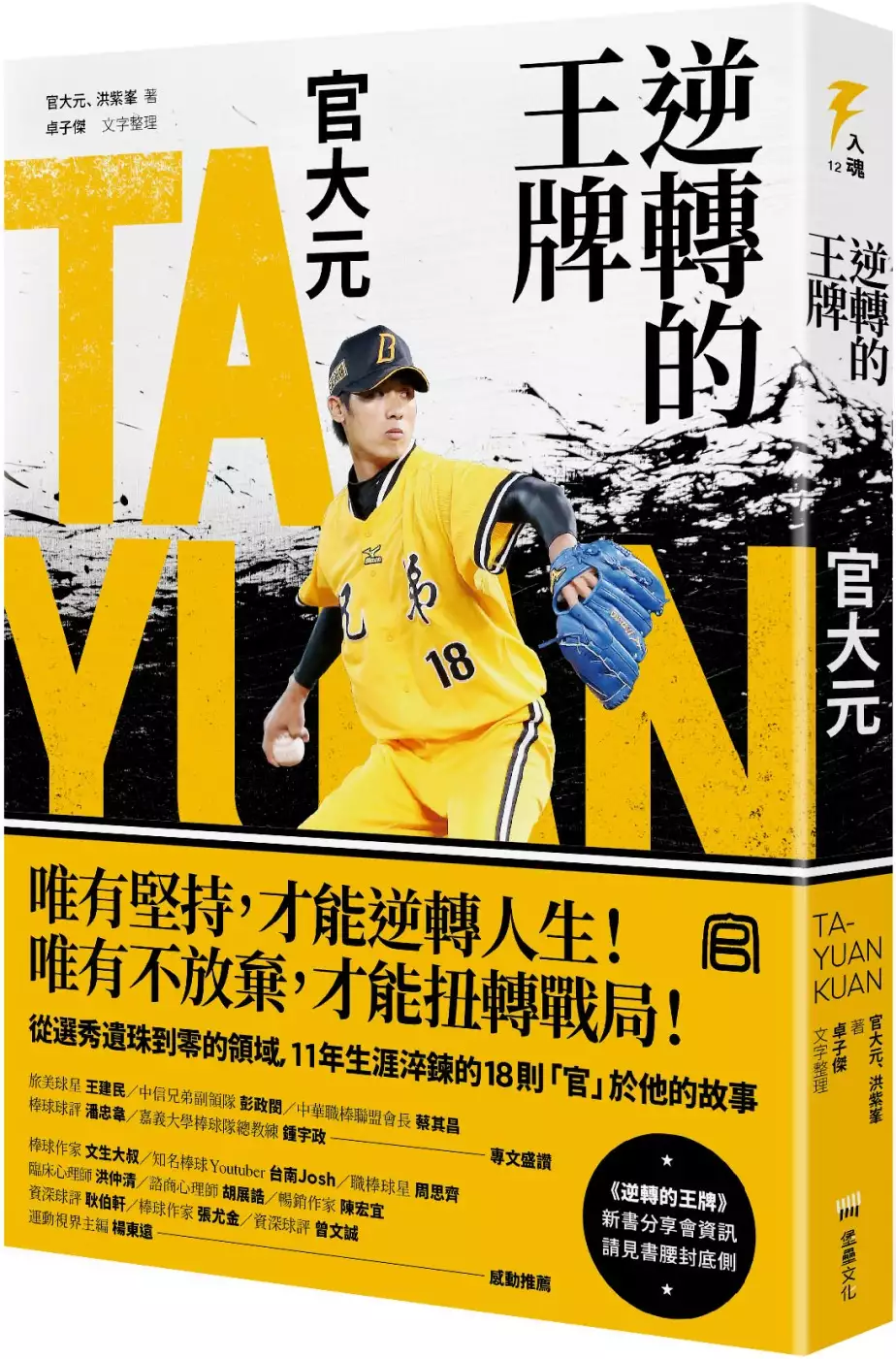

蔡其昌父親的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦官大元,洪紫峯,卓子傑寫的 逆轉的王牌:官大元 和官大元,洪紫峯,卓子傑的 逆轉的王牌:官大元(零的領域限量親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站蔡其昌父親病逝蔡總統捻香悼念 - 中華日報也說明:(記者陳金龍攝) 記者陳金龍/台中報導立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖十三日因病辭世,享壽七十五歲。身為獨子的蔡其昌,哀傷不捨,總統蔡英文十五日下午 ...

這兩本書分別來自堡壘文化 和堡壘文化所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 崔末順所指導 翁智琦的 反共所繫之處: 冷戰前期臺港泰國民黨報紙副刊宣傳研究 (2019),提出蔡其昌父親關鍵因素是什麼,來自於文化冷戰、宣傳研究、副刊研究、國民黨報紙、反共文藝、區域研究。

而第二篇論文國立政治大學 台灣文學研究所 崔末順所指導 林佩蓉的 從民間關懷到歷史書寫──跨時代文人的台灣文學史建構 (2019),提出因為有 台灣文學史、楊雲萍、黃得時、王詩琅、廖漢臣、吳新榮、郭水潭、文獻委員會的重點而找出了 蔡其昌父親的解答。

最後網站柯文哲民調超車藍綠侯友宜墊底| 政壇風雲錄 - 世界新聞網則補充:民眾黨前立委蔡壁如被點名參選台中市立委第一選區,挑戰民進黨現任立法院副院長蔡其昌,蔡壁如這幾天在台中拜會,她昨表示正積極考慮參選,並已跟黨 ...

逆轉的王牌:官大元

為了解決蔡其昌父親 的問題,作者官大元,洪紫峯,卓子傑 這樣論述:

他沒有傳統強隊的背景、缺少被人賞識的幸運, 但他有的是一股永不退讓的堅持, 他要向大家證明,努力過的人,終究能夠站上自己的舞台! 很少人知道,現在被稱為「中職轉運手」、曾拿下2015年年度中繼王的官大元,從小學到高中,除了身材不起眼,也從未接受過正規棒球訓練。 非科班出身的他,看著電視上的棒球明星,夢想著有朝一日能站上相同的投手丘上大放異彩,然而,要追逐職棒的夢想卻比想像中還要艱辛── ‧他念的國中沒有棒球隊,高中的學校好不容易有了棒球隊卻沒有教練, ‧他努力考上有專業教練的大學,卻發現自己永遠處在及格邊緣; ‧等到他當兵歸來復學、投球成績開竅之後,卻又在新

人選秀會意外落馬。 ‧一連串的不順遂,似乎都在嘲笑他不是打棒球的料。 ‧但他還有夢,為了守護這個得來不易的夢, ‧他選擇轉往城市棒球隊,等待扭轉命運的時機。 ‧直到2010年,他的努力總算被球隊看見,成功進入職棒舞台, ‧並在新人年就奪下年度最佳新人, ‧更達成了中繼投手後援10勝的不可思議成績, ‧從此開始他超過10年的職棒之路。 ‧這趟圓夢旅程佈滿荊棘,可是他從未對這樣的逆境低頭。 ‧如今,38歲的他,已成為球隊關鍵時刻不可或缺的重要人物, ‧更在2021年開季之初,達成連續31.2局無失分的生涯最佳表現, ‧在球員生涯的下半場,再次證明

自己即便無數次墜落,也能東山再起! ‧他從未停止努力,因為他知道,不放棄的人才有機會站上起點。 ‧唯有堅持,才能逆轉人生;唯有不放棄,才能扭轉戰局! 感動推薦 旅美球星 王建民 中信兄弟副領隊 彭政閔 中華職棒聯盟會長 蔡其昌 棒球球評 潘忠韋 嘉義大學棒球隊總教練 鍾宇政──專文推薦 棒球作家 文生大叔 知名棒球YouTuber 台南Josh 職棒球星 周思齊 臨床心理師 洪仲清 諮商心理師 胡展誥 暢銷作家 陳宏宜 資深球評 耿伯軒 棒球作家 張尤金 資深球評 曾文誠 運動視界主編 楊東遠

反共所繫之處: 冷戰前期臺港泰國民黨報紙副刊宣傳研究

為了解決蔡其昌父親 的問題,作者翁智琦 這樣論述:

本文作為文化冷戰史的研究,透過檢視冷戰前期(1950-1971)的國民黨報紙副刊,討論臺灣《中央日報》、香港《香港時報》以及泰國《世界日報》在這段期間反映了何種反共宣傳修辭。宣傳作為隱蔽的修辭,本文試圖探究的便是它所繫之處。本文題目「反共所繫之處」,參考自法國歷史學家皮耶・諾哈(Pierre Nora,1931-)的《記憶所繫之處》(Les Lieux de memorie)一書。書名原文Lieu,字義為地方、場所,它並非一個具有具體空間與地點的「地方」,它可以是地理上的地方,也能是各種意義上的「地方」。諾哈對法國史上的各種「地方」如何被述說的思考,提供本文在理解「反共」如何被生產、建構、傳

承,進而影響當今社會的觀察。反共究竟如何被記憶,並且持續地再利用?反共作為冷戰記憶,它又是以何種姿態被維繫在各種「地方」?反共雖看似一種立場明顯的政治主張,然而它的內容有其複雜與曖昧不明之處,這些又該如何感受?本文好奇的是,戰後的國民黨政府如何接受美國的文化冷戰宣傳,並與美國介入政局的舉措產生抗拒、協商的關係,使得國民黨政府的反共政策在臺灣、香港以及泰國有著因地制宜的在地性,是本文的討論目標。具體而言,本文以「冷戰」以及「反共」兩個面向切入,希望跳脫傳統文化冷戰史以美、蘇為中心的研究,而是以受援助國如何回應美援為焦點。因此,本文關注報紙副刊如何透過節慶以製造愛國的修辭,而國民黨政府與美國又是如

何在副刊中共構一場又一場的宣傳戰。

逆轉的王牌:官大元(零的領域限量親簽版)

為了解決蔡其昌父親 的問題,作者官大元,洪紫峯,卓子傑 這樣論述:

※零的領域限量親簽版※ 他沒有傳統強隊的背景、缺少被人賞識的幸運, 但他有的是一股永不退讓的堅持, 他要向大家證明,努力過的人,終究能夠站上自己的舞台! 很少人知道,現在被稱為「中職轉運手」、曾拿下2015年年度中繼王的官大元,從小學到高中,除了身材不起眼,也從未接受過正規棒球訓練。 非科班出身的他,看著電視上的棒球明星,夢想著有朝一日能站上相同的投手丘上大放異彩,然而,要追逐職棒的夢想卻比想像中還要艱辛── ‧他念的國中沒有棒球隊,高中的學校好不容易有了棒球隊卻沒有教練, ‧他努力考上有專業教練的大學,卻發現自己永遠處在及格邊緣; ‧等到他當兵歸來復

學、投球成績開竅之後,卻又在新人選秀會意外落馬。 ‧一連串的不順遂,似乎都在嘲笑他不是打棒球的料。 ‧但他還有夢,為了守護這個得來不易的夢, ‧他選擇轉往城市棒球隊,等待扭轉命運的時機。 ‧直到2010年,他的努力總算被球隊看見,成功進入職棒舞台, ‧並在新人年就奪下年度最佳新人, ‧更達成了中繼投手後援10勝的不可思議成績, ‧從此開始他超過10年的職棒之路。 ‧這趟圓夢旅程佈滿荊棘,可是他從未對這樣的逆境低頭。 ‧如今,38歲的他,已成為球隊關鍵時刻不可或缺的重要人物, ‧更在2021年開季之初,達成連續31.2局無失分的生涯最佳表現,

‧在球員生涯的下半場,再次證明自己即便無數次墜落,也能東山再起! ‧他從未停止努力,因為他知道,不放棄的人才有機會站上起點。 ‧唯有堅持,才能逆轉人生;唯有不放棄,才能扭轉戰局! 感動推薦 旅美球星 王建民 中信兄弟副領隊 彭政閔 中華職棒聯盟會長 蔡其昌 棒球球評 潘忠韋 嘉義大學棒球隊總教練 鍾宇政──專文推薦 棒球作家 文生大叔 知名棒球YouTuber 台南Josh 職棒球星 周思齊 臨床心理師 洪仲清 諮商心理師 胡展誥 暢銷作家 陳宏宜 資深球評 耿伯軒 棒球作家 張尤金 資深球評 曾文誠 運動視界

主編 楊東遠

從民間關懷到歷史書寫──跨時代文人的台灣文學史建構

為了解決蔡其昌父親 的問題,作者林佩蓉 這樣論述:

本論文重新思考書寫台灣文學史的方式及運用材料,主要透過檢討「二世文人」從戰前到戰後不間斷的文壇活動及所留下的成果,針對當前台灣文學史遭逢「斷裂」、失去「遺產」之說,提出重新給予這段文學史新的論述必要性,並且驗證台灣文學史未曾「斷裂」,也未失去「遺產」。所謂的文學「遺產」,如果涉及的範圍,不僅指1920年代新文學運動以降,專屬反帝、反封建內容的文學創作,而考慮殖民處境的日治文壇特殊性,還能包含當時文人廣泛的文化性著作如史料研究、文獻整理,那麼目前文學史「斷層」或「斷裂」看法,應該可以加以修正。其明顯的例子,例如所謂跨時代的文人,如楊雲萍、黃得時、王詩琅、廖漢臣、吳新榮及郭水潭等人從戰前跨到戰後

的活動。他們也被稱為是「二世文人」,而本論文梳理戰前戰後的文學史過程中,發現「二世文人」在身份、知識養成、創作、文壇活動、文化工作中有所重疊,亦有所巧合:1910年前後出生,具有漢文學養;1920年代受現代教育並參與新文學運動;1934年加入「台灣文藝聯盟」,為成熟期台灣文壇做出貢獻;而1937年後日本推動皇民化,自主性文學發展嚴重受限之際,他們投入民俗調查、民間文學的書寫,在這過程中也對戰時體制的要求有所回應。戰後初期到1960年代,二世文人持續伏案書寫,在「去日本化」中面對戰前的文學遺產,而後進入中央及地方的文獻委員會中將「遺產」包裹進入「通志」與「方志」中。他們分別是:楊雲萍、黃得時、王

詩琅、廖漢臣、吳新榮、郭水潭。具有這些歷程的或許不止這六位,但若以嚴格的條件限制,例如必須有漢學教育、中日文雙語養成、文學創作、文學團體的參與、文獻委員會的職務以及相關的書寫與成果,這六人也就難出其右,換言之,這六人經過具備了以下兩個面向,充分的可作為本論文的研究對象:一是台灣文學史發展歷程中兩次轉換語言所產生的「斷裂」,六人皆跨越了裂縫,成為銜接者;一是填補裂縫的內容,是民間文學、民俗考察、文獻收集及轉化的兒童文學等,六人皆在其中有所成就。本論文所涉及的年代,自1910-1960年代結束,從五個方面進行討論:跨時代文人的文學養成、1930年代文學創作與論爭參與、1940年代對戰時體制的文學回

應、戰後初期的活動及角色、1950年代「文獻委員會」及其他活動。章節的安排依照時間時序,主要目的在於呈顯文人的學習與文學行動的實踐、思想與作品的關聯性,並針對文學歷程中所觸碰到的議題,包括:白話文運動中的論爭思想位置、「文藝大眾化」與民間文學的關係、戰後初期的政策與文學的關係。從1930年代《台灣民間文學集》,王詩琅、廖漢臣參與其中,他們所認為的民間文學是要寫給大眾看,所寫的內容也是大眾所熟悉的日常、傳說、俚諺等。到了1940年代,由日人主導的《民俗台灣》,前面一個時代的民間文學消逝在文壇,但楊雲萍等人換了一個方式書寫台灣的鄉土,包括對地方特色的描述、文獻史料的整理,為帝國的「地方」、皇民化運

動下的台灣鄉土留下紀錄之外,也是楊雲萍等人面對時局的反應。本文著重對後者的分析,透過《民俗台灣》、《興南新聞》、《新建設》等日人主導的媒體,台灣文人在有限的容身處,累積的能量,成為戰後初期,陳儀政府的「去日本化」、「再中國化」的狹縫中,取得活動空間的能力。六人分別在延續日治時期遺產的智識及文學發展,與中國來台的知識分子及陳儀政府對話,「去日本化」下的台灣保有世界化的能量,「再中國化」中台灣「承接」中國五四運動以降的精神,「賴和是台灣的魯迅」再度被提出作為證明。六人在「再中國化」中包裝日治時期的遺產,成為銜接「斷層」文學史的證據。

想知道蔡其昌父親更多一定要看下面主題

蔡其昌父親的網路口碑排行榜

-

#1.清水小工廠長子想接家業,卻意外闖進政治圈…蔡其昌自嘲 ...

他的父親在清水經營一家小工廠,身為家中長子又是獨子,從小父親就期待他能接家業,去讀商學院,他也確實以此為目標。 直到大學考上東海歷史系,自由的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#2.身段柔軟成功整合台中紅黑兩派民進黨2022誰能扳倒盧秀燕?

面對錯誤也勇於道歉,台中經濟發展局專委黃于珊先前參加中火說明會時,卻扯出立法院副院長蔡其昌父親也是肺癌走的,挨批沒人性。 於 www.cmmedia.com.tw -

#3.蔡其昌父親病逝蔡總統捻香悼念 - 中華日報

(記者陳金龍攝) 記者陳金龍/台中報導立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖十三日因病辭世,享壽七十五歲。身為獨子的蔡其昌,哀傷不捨,總統蔡英文十五日下午 ... 於 www.cdns.com.tw -

#4.柯文哲民調超車藍綠侯友宜墊底| 政壇風雲錄 - 世界新聞網

民眾黨前立委蔡壁如被點名參選台中市立委第一選區,挑戰民進黨現任立法院副院長蔡其昌,蔡壁如這幾天在台中拜會,她昨表示正積極考慮參選,並已跟黨 ... 於 www.worldjournal.com -

#5.面對失敗再創人生高峰蔡其昌述說生命的精彩 - 人間通訊社

蔡其昌,30歲當上民政局長,35歲擔任立法委員,48歲成為立法院副院長。 ... 出生在清水的蔡其昌,父親經營成衣工廠,他以為自己的人生應該就是繼承 ... 於 www.lnanews.com -

#6.後背包的初心: 蔡其昌的人生解題法 - Google 圖書結果

蔡其昌 的人生解題法 蔡其昌 ... 晟誌的父親是被陶藝界稱作「台灣泥的魔法師」吳政憲,母親劉映汝也婦唱夫隨,投入陶藝創作。晟誌的陶藝可謂家傳,從小跟著父母走遍台灣319 ... 於 books.google.com.tw -

#7.蔡其昌化小愛為大愛捐二百萬設蔡銘霖清寒優秀獎學金

立法院副院長蔡其昌上月為已故父親蔡銘霖舉辦追思會,總統蔡英文、副總統賴清德等人均相繼出席追思與慰問,並於九日在各校的師長們見證下,由清水國小校長 ... 於 twnewsdaily.com -

#8.「蔡其昌父親就是肺癌去世」挨批沒人性盧秀燕:概括承擔並道歉

... 汰舊換新」的立場,竟然還指出立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的,此種言論引發外界反感,被批沒人性,市長盧秀燕18日公開向蔡其昌道歉。 於 www.ettoday.net -

#9.台中經發局專委批中火提「蔡其昌父親也是肺癌走的」 綠轟

... 讓台中市民身受其害」,還說「立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的」,等於硬把死因怪罪給中火,綠營議員陳世凱就痛批,「政治炒作到沒人性! 於 www.ftvnews.com.tw -

#10.東海大學畢業典禮蔡其昌勉畢業生「面對迷茫擁抱失敗」 - 民眾網

東海大學27日舉行畢業典禮,邀請立法院副院長蔡其昌發表演說, ... 他以當年考上了東海大學為例,曾讓他的父親為他感到驕傲,但選擇歷史系卻曾讓他 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#11.人物/滿嘴道德經曾獲「十大傑出青年」!炎亞綸爆偷拍

現年38歲的炎亞綸,本名叫吳庚霖,父親是台大醫生,曾在耶魯大學工作,因此炎亞綸5歲前都居住美國。自小熱愛音樂的他,19歲時在網路上被星探相中。 於 www.ftnn.com.tw -

#12.化小愛為大愛!蔡其昌捐200萬獎助金給已故父親3母校 - 聯合報

立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖上月病逝,蔡其昌因父親生前低調個性,傳承其重視教育的理念,決定不舉辦公祭告別式,並將省下的費用設立「蔡銘霖先生 ... 於 udn.com -

#13.再度上演「搶樁之戰」!蔡其昌、盧秀燕站台農會總幹事之女 ...

... 歲的蔡怡萱以無黨籍身分首次投入議員選戰,他的父親就是豐原農會總幹事 ... 民進黨台中市長候選人蔡其昌:「我跟怡萱的爸爸認識已經10幾年了,怡 ... 於 www.setn.com -

#14.蔡其昌父親仙逝不辦公祭設靈堂供追思蔡英文親獻花悼念

立法院副院長蔡其昌的父親蔡銘霖13日病逝,蔡父生前行事低調,蔡家決定告別式僅有家祭,不辦公祭,設在清水區服務處的靈堂已佈置完成,即日起供親朋 ... 於 newtalk.tw -

#15.立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖辭世享壽75歲| 地方

立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖今(13)日清晨病逝家中,享壽75歲。據了解,蔡其昌的父親生病多年,身為獨子的蔡其昌,哀傷至極,透過助理感謝各界關心, ... 於 www.nownews.com -

#16.連續八年舉辦親子藝文活動蔡其昌:要為孩子做更多事

【記者楊川欽台中報導】父親節將至,民進黨台中市長候選人蔡其昌7日與立法委員張廖萬堅、黃國書、台中市議員林祈烽、陳淑華、張耀中、何文海等一連 ... 於 www.kingtop.com.tw -

#17.蔡其昌臉書寫父親節感言支持者:中市需要「爸爸市長」 - 政治

「天下的爸爸都一樣偉大!」今天是父親節,代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌,在臉書寫出「父親節感言」,他說「從政以來,就很少時間陪伴 ... 於 www.chinatimes.com -

#18.蔡其昌- 父親是家的男主角,有他的愛及責任感,我們才能擁有 ...

父親 是家的男主角,有他的愛及責任感,我們才能擁有幸福的家庭,特別祝福各位偉大的父親平安、健康、快樂、順心! 立法委員蔡其昌市議員參選人王立任敬賀. 於 zh-tw.facebook.com -

#19.政治人物父親好心酸老婆爲保護小孩隱私禁蔡其昌去學校

平時忙於市政的政治人物,將如何度過父親節呢?廣播節目邀請到新手爸爸立法院副院長蔡其昌,還有最近忙於選舉的臺中市議員陳世凱,聊聊平時和小孩的互動,而因爲政治 ... 於 www.bg3.co -

#20.都認識她父親!27歲無黨議員候選人競總成立盧秀燕 - 壹蘋新聞網

蔡其昌 今天先抵達競選總部,他說蔡怡萱的爸爸是豐原農會的總幹事蔡森揚,他跟其父親認識十多年了,不但有交情,兩人還經常攜手合作為豐原區農民爭取 ... 於 tw.nextapple.com -

#21.新新聞周刊: 1862期 - 第 37 頁 - Google 圖書結果

蔡其昌 夫婦目前持有三戶建物,分別在台中梧棲、南屯與清水,存款餘額 4100 萬, ... 不過,如果把柯志恩表哥羅世雄的家族納入考量,其在高雄仍有一定份量柯志恩父親是前屏東 ... 於 books.google.com.tw -

#22.蔡其昌父親逝世,各方哀悼… 「情同姊弟」的蔡英文親赴台中 ...

立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖,13日凌晨因病過世,享壽75歲,目前在清水服務處設置靈堂,二週時間供單位團體、親戚好友追思悼念,並懇辭花圈花籃、 ... 於 www.fountmedia.io -

#23.民進黨基隆立委選舉提名人、議員張秉鈞涉詐領助理費遭移送

基隆市議員、民進黨基隆市立委提名人張秉鈞,日前被檢舉涉嫌利用人頭詐領助理費,檢調20日展開搜索約談,並將張秉鈞及其父親、前市議員張錦煌移送地檢 ... 於 vocus.cc -

#24.副院長蔡其昌父親病逝蘇揆到場致哀民視新聞 - نجومي

تحميل 副院長 蔡其昌父親 病逝蘇揆到場致哀民視新聞mp3 , نجومي. ... 得票權數當持股數顏陣營抹黑蔡其昌搞烏龍民視新聞. تشغيل · تحميل. 回防新北蔡輔選蘇巧慧蘇揆養病未 ... 於 nog.nogomi.ru -

#25.守護台中市民!立法院副院長蔡其昌結合北醫盟捐助千瓶乾洗手

蔡其昌 近日透過台灣北醫盟主席趙忠傑博士,募集乾洗手近千瓶,捐助台中 ... 於8月8日父親節當日,與同樣是台中子弟的北醫盟主席趙忠傑博士,一起協力 ... 於 www.ctwant.com -

#26.副院長蔡其昌父親病逝蘇揆到場致哀-民視新聞 - YouTube

【民視即時新聞】立法院副院長 蔡其昌父親 蔡銘霖,13日凌晨因病過世,享壽75歲,目前在清水服務處設置靈堂供外界追悼。 於 www.youtube.com -

#27.獨家》蔡其昌史上第一位立法院副院長任內喜獲新生兒 - 風傳媒

蔡其昌 與友人聊天時也透露,姐弟倆十分期待家裡的新成員,姊姊、弟弟都搶著要照顧新誕生的妹妹,他則打趣地說,姐弟倆現在講得好聽,像大姊姊、大哥哥一般,但到時候不知 ... 於 www.storm.mg -

#28.立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖辭世享壽75歲 - 奇摩股市

立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖今(13)日清晨病逝家中,享壽75歲。據了解,蔡其昌的父親生病多年,身為獨子的蔡其昌,哀傷至極,透過助理感謝各界關心, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#29.台中美食串聯出的童年滋味,蔡其昌推薦清水小鎮美食 - 天下文化

蔡其昌 推薦清水美食:乾麵、米糕、肉圓、紅豆餅。 ... 父親要求我們對長輩尊敬,要有規矩,也在無形中教導我謙虛、有禮,不過度放大自己,不可任性妄為 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#30.台灣女飛行員登英媒郭文靜:男性能做到女性也可以

軍中穩定的薪資更加堅定她的意志:當年她22歲,父親癌症末期的醫療費用對家庭經濟構成龐大負擔,她希望盡一己之力幫助家人。 郭文靜說,當時她認為, ... 於 www.rti.org.tw -

#31.于美人:不願為政客和別有居心外國勢力而戰

于美人,出生於台北市,父親籍貫山東青島,母親是台灣苗栗人,東吳大學中國文學系畢業、政治大學宗教研究所碩士生、台灣資深媒體人、藝人、節目主持 ... 於 hk.crntt.com -

#32.水良伯的老農哲學: 聽見植物的聲音 - Google 圖書結果

小時候我也是農家子弟,跟著父親一起下田農作,水良伯在書中所提到「不甘平凡」、「擺脫 ... 蔡其昌(立法院副院長)用心經營新社「黃河果園」的水良伯是農業界的傳奇, ... 於 books.google.com.tw -

#33.蔡其昌- 维基百科,自由的百科全书

蔡其昌 (1969年4月16日—),中華民國政治人物,民主進步黨籍,生於臺中市清水區,現任立法院副院長、中華職業棒球大聯盟會長、國立中興大學校友總會理事長,曾任臺中縣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.到大坑「最親民步道」掃街蔡其昌:祝大家父親節快樂

... 選人 蔡其昌 ,今一早就到有「最親民步道」之稱的大坑九號步道掃街拜票,由於天氣好加上假日,步道滿是人潮,他除了沿途與民眾問候也不忘祝大家 父親 ... 於 www.dailymotion.com -

#35.文訊1月號/2018 第387期 - 第 157 頁 - Google 圖書結果

... 林瑋(第一排右)陪同父親林良(子敏,第一排中)參加《臺灣現當代作家研究資料彙編》第五階段新書發表會。左為詹冰的外甥蔡其昌。(文訊文藝資料中心)彙編中的「文學年 ... 於 books.google.com.tw -

#36.日日台中款: 蔡其昌的故鄉再發現 - Google 圖書結果

蔡其昌的故鄉再發現 蔡其昌, 瞿欣怡 ... 這口吻聽起來真像蔡其昌父親常說的:「學業成績不是最重要的,重要的是生活態度。」瑪丹娜炸雞排,吃的是炸雞的美味, ... 於 books.google.com.tw -

#37.蔡其昌助母校爭取3400萬東海「路思義教堂」閉館添新裝

東海大學路思義教堂是美國《時代雜誌》雜誌創辦人亨利路思義(Henry R. Luce),為了宣揚福音並紀念其父親亨利溫特斯路思義宣教士(Henry W. 於 2022election.1111.com.tw -

#38.蔡其昌勉東海大學畢業生「人生抉擇在要與不要之間」 - 奧丁丁

【記者新聞網/台中報導】立法院副院長蔡其昌27日獲邀赴東海大學發表主題演說, ... 蔡其昌說,當年考上了東海大學,曾讓他的父親為他感到驕傲,但選擇歷史系卻曾讓他 ... 於 www.owlting.com -

#39.蔡銘霖- 台灣選舉維基百科VoteTW

蔡銘霖,男,立法院副院長蔡其昌父親。 蔡銘霖育有1子3女,蔡其昌是長子,他早年在台中清水經營成衣工廠,蔡其昌從政後,蔡銘霖交棒,處於半退休 ... 於 votetw.com -

#40.立法院副院長蔡其昌父親13日病逝,享壽75歲 - 臺灣人民報

因癌細胞轉移,導致多重器官衰竭,13日上午病逝家中,享壽75歲,家屬子女均隨侍在側。身為獨子的蔡其昌,哀傷至極,透過助理感謝各界關心。 蔡其昌服務處指出,明起在清水 ... 於 www.peponews.tw -

#41.蔡其昌登大坑步道與登山民眾交流 - 臺灣導報

... 參選人蔡其昌7日上午,與立法委員莊競程、台中市議員曾朝榮、市議員參選人蔡雅玲、謝家宜等人前往大坑9號步道跟民眾打招呼並預祝大家父親節快樂。 於 taiwanreports.com -

#42.東海大學畢業典禮蔡其昌勉畢業生「面對迷茫擁抱失敗」

《圖說》東海大學畢業典禮,邀請傑出校友蔡其昌回母校演講。 ... 他以當年考上了東海大學為例,曾讓他的父親為他感到驕傲,但選擇歷史系卻曾讓他感到 ... 於 news.pchome.com.tw -

#43.何欣純對手是誰?傳國民黨將徵召他到台中選立委主委曝原因

... 當選,不僅是全台中市最高票,更是全國最高票,一度被看好成為2022台中市長人選,不過綠營最終徵召立法院副院長、台中第1選區的立委蔡其昌參選。 於 www.mirrormedia.mg -

#44.立院副院長蔡其昌父親蔡銘霖今日辭世享壽75歲- 政治 - 自由時報

立法院副院長蔡其昌父親蔡銘霖今日辭世,據了解,蔡其昌的父親生病多年,今日凌晨過世,享壽75歲。身為獨子的蔡其昌,哀傷不捨。蔡其昌的父親蔡銘霖育 ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.「人生抉擇在要與不要之間!」蔡其昌赴東海大學勉畢業生面對 ...

立法院副院長蔡其昌今(27)日獲邀赴東海大學發表主題演說,他以大學長身份 ... 蔡其昌說,當年考上了東海大學,曾讓他的父親為他感到驕傲,但選擇歷史 ... 於 thupr.thu.edu.tw -

#46.蔡其昌父親病逝小英總統預訂下午至台中捻香| 自由電子報

蔡其昌 的父親蔡銘霖育有1男3女,獨子蔡其昌近年在政壇嶄露頭角,讓蔡父相當欣慰,也常從梧棲住家到清水服務處走動,與選民泡茶聊天,但今年已較少到服務處 ... 於 today.line.me