蔣渭水陳甜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔣理容寫的 秋霞的一千零一夜:多桑蔣渭川的二二八 和妍音,跳舞鯨魚的 思慕的戲院:走讀兩川映畫之景(中西兩翻雙書封設計)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳甜 - 時事百科也說明:陳甜 (1900年-1986年),又名陳精文,台灣藝旦與社會運動支持者。她是蔣渭水的側室。 陳甜,攝影於1923年。 陳甜(次右)與蔣渭水與及黃呈聰夫妻(左二)在大安醫院裡, ...

這兩本書分別來自玉山社 和釀出版所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 葉振富所指導 林佩宜的 大稻埕飲食文化研究 (2019),提出蔣渭水陳甜關鍵因素是什麼,來自於大稻埕、酒樓、咖啡廳、小吃、臺灣文學、飲食散文。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣語文學系 莊佳穎所指導 蔡佩真的 迷研究視角下的ヘタリア國家擬人文本的臺灣意象 (2016),提出因為有 APH、迷文本、擬人化、國家化身的重點而找出了 蔣渭水陳甜的解答。

最後網站【在台北談一場老派愛情】午夜大稻埕:1920 穿越到2020 年代 ...則補充:如果真的能穿越,在大稻埕穿越回到了1920 年代,你或許會在迪化街遇到蔣渭水和他的情人陳甜,但有別於《午夜巴黎》價值觀天差地別愛吵架的男主角與未婚妻 ...

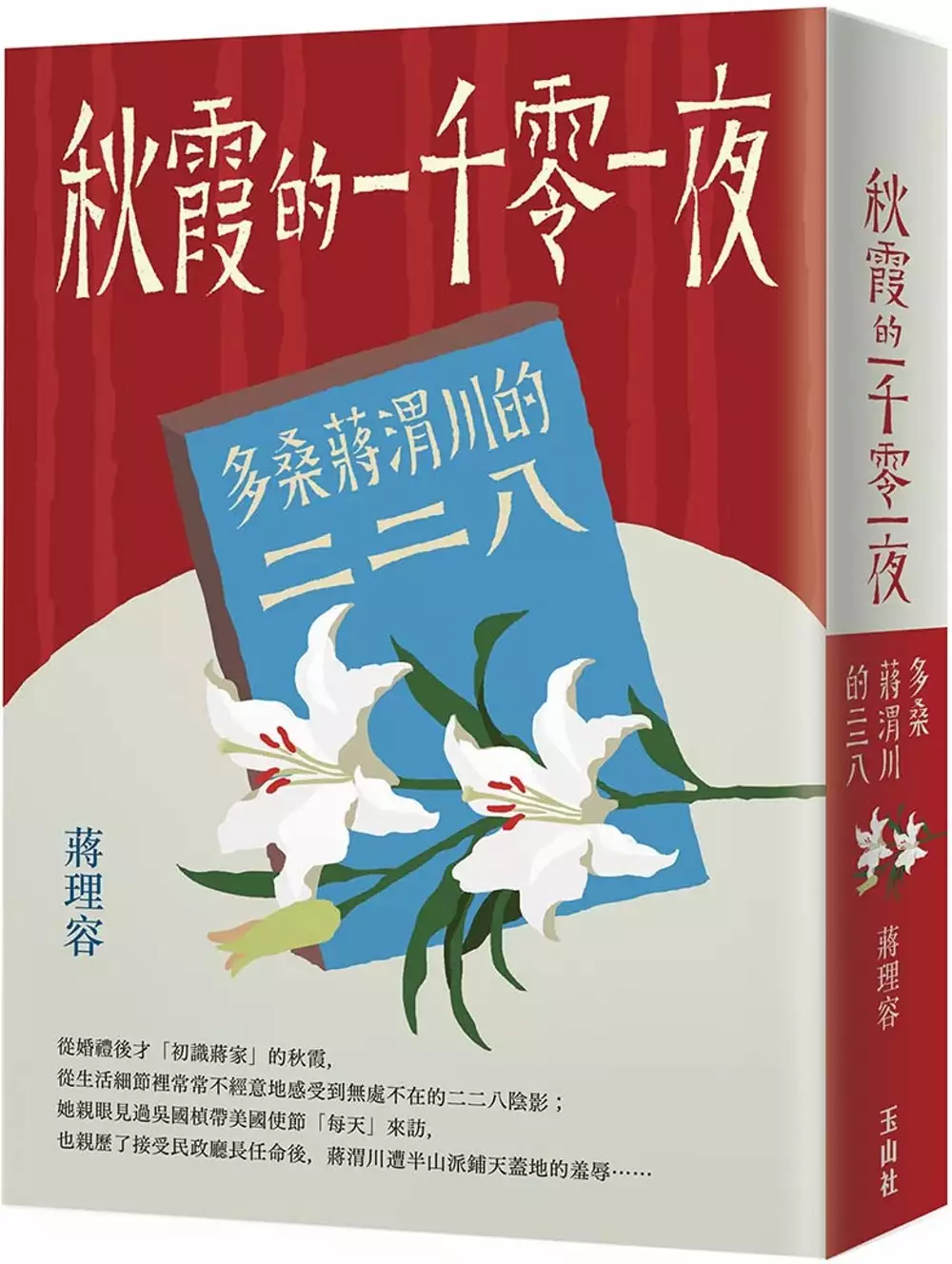

秋霞的一千零一夜:多桑蔣渭川的二二八

為了解決蔣渭水陳甜 的問題,作者蔣理容 這樣論述:

從婚禮後才「初識蔣家」的秋霞, 從生活細節裡常常不經意地感受到無處不在的二二八陰影; 她親眼見過吳國楨帶美國使節「每天」來訪, 也親歷了接受民政廳長任命後,蔣渭川遭半山派鋪天蓋地的羞辱…… 一九四七年的二二八事件,是台灣歷史上的巨大傷痛,本土菁英幾乎被消滅殆盡,半山與外來集團佔據台灣的權力核心,噤聲成為台灣人普遍的生存方式。 蔣渭水的弟弟蔣渭川,在二二八事件中失去女兒蔣巧雲,卻也因後來在國民黨政權中當官而飽受不同的評價。本書作者蔣理容是蔣渭川的孫女,她用母親秋霞的視角,參考蔣渭川日記、美國「國家檔案局」已經解密的二二八前後美、中、台三方的往來電文

等資料,以小說題材,娓娓道來蔣渭川一家當時的處境與遭遇…… 誠如蔣渭水的曾孫蔣寶漳所言:「史學家和民間對於蔣渭川在二二八事件中扮演的角色始終難有定論,或許跟當時延伸至今仍然詭譎的政治情勢有關,受難後竟能在政府體制內任官更是爭議不斷。但蔣渭川在事件中痛失愛女,且在不知是否有明天的亡命生活中所寫下的逐日手記,絕對是瞭解事件真相的重要且可信的管道之一。理容姑姑以小說筆觸書寫《秋霞的一千零一夜》,還原蔣家人相處的實情實景,並全文收錄蔣渭川當時的日記,深富人性且具臨場感,可說是最能貼近史實的軟性素材。」 本書特色 1.以小說體,從蔣渭川媳婦秋霞的視野,看那個時代。 2.融合蔣渭川日記

、美國「國家檔案局」已經解密的二二八前後美、中、台三方的往來電文資料,真實呈現那個時代與那些發生的事。

大稻埕飲食文化研究

為了解決蔣渭水陳甜 的問題,作者林佩宜 這樣論述:

大稻埕臺北舊城區,曾經是日治時期臺灣人商業活動最熱絡的地區,其中飲食習慣文化隨著政權轉移、風俗文化而變遷,商業活動多而金錢交易熱絡,相對地飲食需求便大增,逐漸形成特殊的飲宴文化,飲食場域空間與料理提供知識分子文學能量,與文學發展有不可切割的關聯性。本論文將以大稻埕區域為範圍,從清末時期以來大量閩南移民帶來的閩南飲食文化談起,論述日治時期酒樓飲宴場域提供臺灣政商官紳交流而產生的大量古典漢詩作品,內容多宴飲場面、詩社集會、文人藝妲唱酬之作。日治中期臺灣知識分子留中或留日,受到新思維、新文化影響,民族意識、民族自決的覺醒,商業經濟重鎮的大稻埕,更是臺灣新文化的發源地,此時江山樓經理人郭秋生成立「南

音」提倡臺灣話文、蓬萊閣經理人陳水田,支持臺灣「風月報」刊行保留臺灣文化,大稻埕酒樓可說是臺灣文學演進的縮影。戰爭期間,受日本飲食西化因素影響,臺北引進咖啡廳成為文化沙龍,結合臺灣料理的山水亭提供文人聚會並成立「啓文社」協助《臺灣文學》雜誌出版;成立厚生演劇會,演出張文環小說改寫而成的《閹雞》一劇,造成轟動。臺灣光復之後隨著國民軍政府來臺的大陸作家以懷鄉主題形成飲食文類之影響,大稻埕沒落舊城區的臺式古早味飲食成為臺籍作家書寫對象,用以懷想臺北舊城區興衰、社會風俗。本論文以時間為縱軸,飲食文化變遷為橫軸,綰合臺灣文學發展,探討飲食場域、料理與文化、文學發展的相互關聯。

思慕的戲院:走讀兩川映畫之景(中西兩翻雙書封設計)

為了解決蔣渭水陳甜 的問題,作者妍音,跳舞鯨魚 這樣論述:

臺中是妍音與跳舞鯨魚母親的出生地,臺中是母親的形象,孕育時代的起落。 臺中的地理位置,造就臺灣電影文化的興起。 臺中的電影曾是戰爭教育下的產物,是臺灣庶民開始接觸娛樂的起因。 ❝ 臺中曾經有座好萊塢,在地電影史牽動臺灣人民近代生活── ❞ 宛若二十世紀民主政治與社會啟蒙的先端,例如林獻堂與蔣渭水透過電影推廣新文化運動、樂舞臺與農業運動的關聯、謝雪紅在臺中戲院召開市民大會…… 臺中依舊是臺中?不只是戲院,鳳麟大酒家、南夜大舞廳、醉月樓、百貨公司和曾經其他伴隨時代而生的娛樂場所,一一塑造臺中舊城的回憶。 臺中,一座曾為省城預定地的城市,一座在日本時代

擁有過繁華和傷痕的城市,一座東南亞新移民早在千年前就已到達的城市,一座注定遷徙命運的城市,如何透過電影發展與電影院歲月流轉,記錄下常民生活文化。 ❝ 走在臺中舊城,睡睡醒醒於綠川和柳川間,似乎失去過什麼,又找回什麼。 日子,似一場電影。 ❞ 「ようこ(叶子),不要跑太快,劇院快到了喔!」 那是妍音外公給母親取的名字,母親的名字跟著戲院的名字走過日本時代、戰亂和戰後,臺中戲院沒能走入二十一世紀,母親是臺中的活歷史,臺中中區曾經沉寂,母親也漸漸沉默,臺中中區隨著文創復甦,母親卻已然睡去。 聽戲的外婆、看戲的祖母和駐足電影院的母親,碎花長裙、蛋糕裙和百褶裙洋溢著戲

院內外的青春。臺中中區電影歷史像朵朵繁花綻放,外公總說:不知道是戲迷人,還是人迷戲。人也似繁花,時間推移,歲月凋謝,到頭來,不知是戲院留住人的回憶,還是回憶被戲院塑造了。 有戲?沒戲?追戲的女孩長大了,和過去的母親一樣,忙碌操持著家務,是否還記得曾經追過的…… 本書特色 ★療癒系散文家妍音✕奇幻寫手跳舞鯨魚,首度跨界合作! ★靜宜大學中文系教授兼系主任張慧芳、自立報系百萬小說獎得主《失聲畫眉》作者凌煙、國立臺中科技大學應用中文系教授林翠鳳,齊聲共鳴推薦! ★雙書封,中西兩翻設計!端看你想沐浴在妍音重塑老臺中的朗朗晴日?或驚豔於跳舞鯨魚筆下泛靈浮幽似的臺中浮世

繪? 名人推薦 張慧芳(靜宜大學中文系教授兼系主任) 凌煙(自立報系百萬小說獎得主《失聲畫眉》作者) 林翠鳳(國立臺中科技大學應用中文系教授)

迷研究視角下的ヘタリア國家擬人文本的臺灣意象

為了解決蔣渭水陳甜 的問題,作者蔡佩真 這樣論述:

漫畫是庶民文化的重要表現形式,具有抵制的精神及批判的性質。本研究以 APH 為研究對象,探究 APH 迷文本的內在認同構造。首先,探討日本漫畫的發展歷程和擬人化的表現傳統,以分析萌擬人化的構成條件。其次,定位 APH 分類系譜、解析本家版和商業版的差異,並加上國家和性別的概念、分析角色人物萌擬人化的標籤和識別,進而討論APH 的故事劇情及人物設定如何建立國家化身(national personification)的角色符號。接著,以 APH 迷為對象,討論迷的文本創作實踐。繼而,透過迷的視角詮釋並解讀迷的文本敘事策略分析迷文本的角色關係、文本劇情、迷擷取文本的符號,如何形成一個抵制真實世界意

識形態的空間,並在這個空間建立迷的歷史敘事與認同情境。最後,在跨次元的移動之間,討論從迷文本延伸建立的 2.5 次元政治認同方法。

蔣渭水陳甜的網路口碑排行榜

-

#1.陳甜石有 - Singa

在大安醫院裡蔣渭水與陳甜及黃呈聰夫妻) (元配石有) (春風得意樓街景) (大安醫院街景) 元配石有是童養媳而蔣渭水的感情生活一如他的政治生涯,精采而動人。 於 www.singaepodcst.co -

#2.蔣渭水移靈宜蘭開挖過程冥冥自有指引

(中央社記者游凱翔台北17日電)台灣民主運動先驅蔣渭水逝世已84年, ... 呂大吉表示,蔣渭水與妻子陳甜合葬,開挖過程中僅得知陳的罈體位置,透過內 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#3.陳甜 - 時事百科

陳甜 (1900年-1986年),又名陳精文,台灣藝旦與社會運動支持者。她是蔣渭水的側室。 陳甜,攝影於1923年。 陳甜(次右)與蔣渭水與及黃呈聰夫妻(左二)在大安醫院裡, ... 於 w.holyfree.net -

#4.【在台北談一場老派愛情】午夜大稻埕:1920 穿越到2020 年代 ...

如果真的能穿越,在大稻埕穿越回到了1920 年代,你或許會在迪化街遇到蔣渭水和他的情人陳甜,但有別於《午夜巴黎》價值觀天差地別愛吵架的男主角與未婚妻 ... 於 today.line.me -

#5.蔣渭水與陳甜的足跡與愛情@ 輕輕鬆鬆改變您的一生:: 痞客邦

新北市拜拜好去處,而蔣過世時,陳甜年僅32歲,深愛的人遽逝,她萬念俱灰,便在台北慈雲寺出家。如此年輕便遁入空門,身邊的友人不免勸她:「阿甜,渭水都死了, ... 於 newtemple.iwiki.tw -

#6.街頭藝人 - 高雄市政府文化局

製作│ 音樂時代劇場主演│ 殷正洋洪瑞襄程伯仁江翊睿羅美玲陳何家流浪舞蹈劇場 ... 今日,以音樂劇形式演出蔣渭水與陳甜的故事,這不只是跨越歷史長空的交會,也是從 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#7.稱蔣渭水為「台灣孫中山」究竟合不合適? - 關鍵評論網

標籤: 蔣渭水, 孫中山, 台灣文化協會, 台灣民眾黨, 日治時期. ... 不論是與妾陳甜的家書、或是讀書心得,甚至認為自己在獄中的過程有所成長,學習了 ... 於 www.thenewslens.com -

#8.渭水春風 - 求真百科

序曲; 世界恬靜落來的時(蔣渭水、陳甜); 水淹七軍(歌伎阿珠旦); 勇敢的水兵(水野靜夫、稻垣藤兵衛、佐佐木、眾酒客); 英雄出少年(李文俊、許老闆、周先生、李 ... 於 factpedia.org -

#9.渭水春風:〈台灣臨床講義〉選段 | 健康跟著走

蔣渭水陳甜 - 蔣渭水當醫生後,常和朋友上酒樓,當時在東薈芳認識了絕色的藝妓陳甜,兩人一見頃心,不久陳甜就嫁給蔣渭水為妾,蔣將她改名陳精文,並教她讀書識字。 於 video.todohealth.com -

#10.「評論投稿」時代的永恆印記,渭水春風 - 每週看戲俱樂部

此齣戲從蔣渭水先生開啟春風得意樓到因傷寒過世的短短10年的故事帶出他為 ... 還有賽德克族的「霧社事件」及蔣渭水和陳甜及他們的好友阿菜及稻桓在大 ... 於 mjkc.tw -

#11.走逛大稻埕 尋訪蔣渭水與陳甜的足跡與愛情

我們隨著蔣渭水後代,一邊聽邊著蔣渭水身前事蹟,一邊走逛臺北北警察署、蔣渭水紀念 ... 上圖為:蔣渭水、陳甜與賴金釧,圖片由蔣渭水基金會提供). 於 www.taiwangoodlife.org -

#12.0722渭水春風_蔣渭水與陳甜.jpg - 2013臺北藝術節

渭水春風 · 上一張 下一張. 0722渭水春風_蔣渭水與陳甜.jpg. 0722渭水春風_蔣渭水與陳甜.jpg. x0. 於 bravotaf.pixnet.net -

#13.陳甜後代

陳甜 獨自在寺廟活到86歲,蔣家後代子孫都曾去探望過陳甜。 蔣家子孫盼勿混淆真相. 蔣渭水生平. 新豐特產-洋香瓜.鴨蛋. 新豐鄉農會/ 新豐鄉新莊路293號. 03-5576369. 於 www.sportsems.co -

#14.渭水春風音樂劇大稻埕戲苑10月開演- 中央社CNA

(中央社記者梁珮綺台北18日電)「渭水春風」音樂劇訂10月20、21日在大稻埕戲苑上演,票今天開賣,台北市長柯文哲參與橋段,和劇中的蔣渭水、陳甜互動 ... 於 www.cna.com.tw -

#15.大稻埕訪古(二)探訪蔣渭水足跡 - 104高年級

導覽路線:捷運雙連站2號出口(集合)→雙連文昌宮→打鐵街→蔣渭水紀念公園→新文化運動 ... 陳老師的解說鉅細靡遺,講到春風得意樓,講到陳甜,使得故事增添幾分浪漫 ... 於 senior.104.com.tw -

#16.File:蔣渭水與陳甜.jpg - Wikimedia Commons

No higher resolution available. 蔣渭水與陳甜.jpg (350 × 300 pixels, file size: 74 KB, MIME type: image/jpeg). 於 commons.wikimedia.org -

#17.台灣史不胡說 - Google 圖書結果

【妻妾】大男人俱樂部來看這個台灣史上的著名畫面:蔣渭水在一九三一年臨終前,病榻旁圍著的是他的家屬、與他一同為台灣民族奮鬥的同志們,還有她──陳甜,蔣渭水的妾。 於 books.google.com.tw -

#18.節目總表| 《渭水春風》 - 台灣音樂劇三部曲

故事以台灣文化啟蒙運動為縱軸,以音樂劇手法從人性角度切入為橫軸,讓觀眾看見那個世代的前衛青年蔣渭水,如何與志同道合的兄弟一起醫治台灣社會,與伴隨他的奇女子陳甜又 ... 於 61.64.60.109 -

#19.陳甜如太陽守護蔣渭水一生- 藝文副刊 - 中國時報

陳甜 與蔣渭水相差近十歲,相較於蔣渭水醫生、社會精英的身份,陳甜只是一位不識字的酒樓賣藝女子,但是蔣渭水被她清秀的外表、剛毅的個性所吸引,他教 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.關於我們- 歷年活動記錄 - 長榮交響樂團

主要演員:殷正洋,洪瑞襄,程伯仁,江翊睿,羅美玲,陳何家. 演出曲目:. 春風得意,瀟灑倜儻的蔣渭水,以堅定的信念為台灣發出民主之聲,使這座島上的茫茫蒼生從此 ... 於 www.evergreensymphony.org -

#21.蔣渭水的愛情故事今晚北市開講

西洋情人節除了玫瑰和巧克力,還有更具意義的選擇,台灣先賢蔣渭水之孫 ... 蔣朝根說,蔣渭水不管演講、坐牢,背後都有位紅粉知己陳甜默默支持。 於 www.epochtimes.com -

#22.《渭水春風》與蔣渭水墓園 - 圓環文化工作室

蔣渭水 /殷正洋飾,陳甜/洪瑞襄飾 在日本時代,1912年,蔣渭水在台北大安醫院開始執業,感嘆文化風氣不好,認為台灣社會生病了,於是在1921年,成立 ... 於 nouseok.blogspot.com -

#23.蔣渭水

蔣渭水 ; 家乡, 臺灣宜蘭 ; 政党, 中國同盟會. Flag of Taiwanese People's Party (1929-1931).svg 臺灣民眾黨 ; 配偶, 石有(元配) 陳甜(別名精文,側室) ; 儿女, 蔣松輝 於 thereaderwiki.com -

#24.蔣渭水留真集 - 第 147 頁 - Google 圖書結果

瞄蓼加木工工友會陳隆發、陳換婚禮昭禾口 4 ( 1929 )年 4 月 3O 日'蔣渭水、陳甜(後排右四、左五)夫婦以媒人身份'參加臺北木工工友會大木部部長陳隆發與大安醫院護士陳 ... 於 books.google.com.tw -

#25.蔣渭水 - 宜蘭‧天晴‧風雨香

大正8年(1919),認識了藝旦陳甜,並納為側室,蔣渭水教她讀書識字,成為革命夥伴。 【學業】 幼年曾受業於宜蘭宿儒張鏡光,受其民族思想之影響極深 ... 於 www.g337918.com.tw -

#26.我的臺灣演義(十)蔣渭水傳- 歷史專區 - 英雄故事

臺灣作家黃煌雄稱蔣渭水為「臺灣的孫中山」,絕不是浪得虛名!蔣渭水的身份本是日據時代的一位 ... 蔣渭水過世時,陳甜僅有32歲,守寡的她矢志守貞。 於 www.herostory.tw -

#27.【台灣歷史上有零負評的人嗎】歷史作家大讚台灣社會運動的提 ...

原PO 在文中舉出林獻堂、蔣渭水、蔡培火三個台灣歷史的代表人物,卻也留下 ... 他所得寵的小妾(就是比較多人認識的陳甜),也曾跟蔡培火訴苦,說蔣 ... 於 buzzorange.com -

#28.慈雲寺~ 陳甜 - 新浪部落

而這慈雲寺也是伴隨蔣渭水的側室陳甜女士最後的地方~ 淡水河旁的街屋特色之一就是亭仔腳都會墊高, 預防淡水河爆漲時帶來的衝擊~ 陳甜女士~ 於 blog.sina.com.tw -

#29.溫柔的目光……如和煦春風 - 臺北藝術節

這應該是「音樂時代劇場」接下《渭水春風》音樂劇製作後最常被問到的問題。 ... 了解,這的確是一部背著歷史年代的大戲,但也是一部動人的愛情故事(蔣渭水與陳甜, ... 於 www.artsfestival.taipei -

#30.蔣渭水與陳甜的足跡與愛情@ 輕輕鬆鬆改變您的一生 - 痞客邦

而蔣渭水的感情生活一如他的政治生涯,精采而動人。幼年家裡為他娶的元配石氏,是一位樸實、勤快且賢良的妻子,婚後生了四個兒子, ... 於 dotmanple.pixnet.net -

#31.《風雪台灣》長篇小說創作|張敬雅|國藝會補助成果檔案庫

與蔣渭水先生同時代的民族運動先輩如蔡惠如、林獻堂、翁俊明、楊肇嘉、 ... 雖有監獄文學、政治論述等紀念文集發行,但其充滿傳奇性的一生,如與藝旦陳甜相識相戀的 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#32.宜蘭精神的塑造者 1920年代蔣渭水與宜蘭的社會運動

蔣渭水 遂以獎勵體育為名結成體育會,以文化研究. 為名設置讀書會,並將讀報社做為這些青年團體的辦事處,蔣渭水及夫人陳甜都. 加入台北青年讀書會(註36)。這股風潮,促動 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#33.「精神導師」蔣渭水歸葬宜蘭柯文哲主持移靈 - 民報

台灣民主運動先驅蔣 渭水逝世已84年,經3次遷葬今天在宜蘭渭水之丘歸根 。 ... 呂大吉表示,蔣渭水與妻子陳甜合葬,開挖過程中僅得知陳的罈體位置, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#34.慈雲寺陳甜在PTT/Dcard完整相關資訊

不過,令蔣渭水意外的是,目不識丁的陳甜,竟然還能聊上幾句國家大事,以及對於 ... 陳甜- 维基百科,自由的百科全书蔣渭水逝世後,陳甜選擇遁入空門,於慈雲佛堂出家 ... 於 culturekr.com -

#35.新新聞》長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨 - 風傳媒

在中國,共產思想興起,尤其蘇聯十月革命成功,讓思想界由五四的紛陳多元,轉入學者王汎森所稱的「主義時代」,以思想做為信仰,並成為改變現實的力量,即 ... 於 www.storm.mg -

#36.敢是哪裡曾相見(音樂劇《渭水春風》) - Google Groups

《敢是哪裡曾相見》/蔣渭水、稻垣、陳甜、李菜(作曲:冉天豪作詞:林建華). (註:描繪蔣渭水與日本友人稻垣藤兵衛營救被酒客調戲的陳甜、李菜後, ... 於 groups.google.com -

#37.陳甜慈雲寺 - LWWX

陳甜 慈雲寺 · 蔣渭水與陳甜的足跡與愛情@ 輕輕鬆鬆改變您的一生:: 痞客邦 · 陳甜芯(@caca52123) • Instagram photos and videos · 男人該不該有「紅粉知己」?臺灣第一蔣夫人 ... 於 www.isecqqw.co -

#38.蔣渭水 - 台灣選舉維基百科VoteTW

蔣渭水 生平. 蔣渭水的元配:石有. 蔣渭水與陳甜. 於 votetw.com -

#39.土裡的私釀 - Google 圖書結果

... 天兩頭出版時的寬慰以至於成為能夠繼續走下去的後盾蔣渭水的小妾陳甜是在東薈芳酒席上認識的藝旦蔣渭水與孫文見面的時候當面收下了孫文致贈的威士忌蔣渭水一生交遊 ... 於 books.google.com.tw -

#40.出自:蔣渭水留真集:在最不可能的時刻(6138937)

蔣渭水 革命伙伴陳甜獨照 · 出自:蔣渭水留真集:在最不可能的時刻. 於 catalog.digitalarchives.tw -

#41.《想想論壇》破尿壺比玉器:為何致敬「台灣民眾黨」及蔣渭水 ...

陳甜 小姐長得非常漂亮,儀態落落大方。但沒有受過教育,也不太會寫字,但蔣渭水就親自教他讀書,還帶他去文化協會「學習」,甚至參加社會運動,協助 ... 於 taronews.tw -

#42.陳甜的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於陳甜的文章討論內容: 阿伯的出身神棍世家的蔣渭水. 於 www.pixnet.net -

#43.EP27/ 背著時代前行的人booktender. 蔣渭水文化基金會執 ...

... 藉著文協百年的此刻,榮幸聽蔣老師講故事。 蔣朝根老師是蔣渭水的孫子,蔣渭水基金會的執行長。 ... 他就很敏感那蔣渭水跟陳甜都是哦. 都是會員喔. 張我軍也是會員. 於 walkingbook.tw -

#44.[討論] 請問蔣渭水如果在世會怎麼想? - 看板HatePolitics

眾所皆知台灣民眾黨是為了承接蔣渭水的精神成立的今天發生兩件讓我很震撼的八卦第一: 保母制..搞到照顧太用力不小心 ... 蔣渭水自己就有小三,叫陳甜. 於 www.pttweb.cc -

#45.陳甜後代 - KVD

林獻堂後代子孫。2010/6/1 · ,許多人勸陳甜再嫁,她都說:「誰比蔣渭水優秀偉大? ... 認識陳甜女士的生命故事,讓瑞襄深受感動,她覺得陳甜為愛跟隨蔣渭水先生走入 ... 於 www.adamsblankie.co -

#46.「畜生才一夫多妻!」——從納妾走向一夫一妻的台灣人

還有人說,娶妾不過是滿足男人的欲望罷了。 不過不管娶妾的理由是什麼,並不是所有的夫與妾都能像蔣渭水和陳甜的愛情故事那樣 ... 於 opinion.udn.com -

#47.陳甜- 维基百科,自由的百科全书

陳甜 (1900年-1986年),又名陳精文,台湾藝旦與社會運動支持者。她是蔣渭水的側室。 陳甜,攝影於1923年。 陳甜(次右)與蔣渭水與及黃呈聰夫妻(左二)在大安醫院裡, ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.《渭水春風》劇情介紹

《渭水春風》劇情介紹. 「如果有人比蔣渭水出色,我就嫁。」說這句話的女子名叫陳甜,那時她約莫32歲,轉身走入修行的慈雲寺,她把愛情和青春,奉獻給她心中獨一無二的 ... 於 www.culture.gov.taipei -

#49.蔣渭水 - 宜蘭

蔣渭水. 蔣渭水(1890年8月6日-1931年8月5日),字雪谷,臺灣宜蘭人。臺灣日治時期的醫師與民族 ... 生平[編輯]. 蔣渭水的元配:石有. 蔣渭水與陳甜. 於 cyhvs713017.blogspot.com -

#50.蔣渭水移靈宜蘭開挖過程冥冥自有指引 - Taiwan News

呂大吉表示,蔣渭水與妻子陳甜合葬,開挖過程中僅得知陳的罈體位置,透過內視鏡深入墓穴後由於LED反光僅呈現「一片白」,正當他苦惱之際,便雙手合十 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#51.社區名稱 - 智邦不動產

蔣渭水 愛情故事9月搬演描繪蔣渭水(後左)與側室陳甜(後右)的愛情故事「渭水春風」,在9月即將搬上舞台。 (記者林秀姿攝) 於 myhome.url.com.tw -

#52.【蕭文杰專欄】消失與尚存的蔣渭水臺北文資地景 - 典藏 ...

臺灣歷史上許多政客都喜歡消費、各取所需選擇性地片面解釋蔣渭水及臺灣 ... 東薈芳是1919年蔣渭水認識藝妓陳甜的地方;春風得意樓是蔣渭水1921年開設 ... 於 artouch.com -

#53.草根渭水 - 台灣光華雜誌

蔣渭水 與德配陳甜(左一、二)感情甚篤,蔣渭水為她另取名為「精文」,陳精文靈慧氣質在蔣渭水心中「極美麗」,許多公開場合,可見二人儷影雙雙。(黃煌雄提供). 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#54.臺北小散步 - 第 145 頁 - Google 圖書結果

蔣渭水 在一九二一年(大正十年)也於此召開成立臺唐文化協會,當時林慮犬堂取得壺濁 ... 二年,蔣渭水當醫生後,上酒樓認識的藝妓陳甜一見鍾情'不久陳甜就嫁給蔣渭水為妾, ... 於 books.google.com.tw -

#55.一個渭水多重意象—蔣渭水的歷史像

甜,兩人一見頃心,不久陳甜就嫁給蔣渭水為妾,蔣將她改名陳精文,. 並教她讀書識字。「台灣文化協會」除了展開一系列的民權啟蒙運動,. 也積極指導青年團體的成立,包括 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#56.【Advertisement】渭水春風 - Ahura - 痞客邦

陳甜 以一介藝妲、不識之無的情況下,從自己丈夫那裏學會認字讀書、進而講演活動,甚至被當局逮捕下獄,成為蔣氏最親密的革命伴侶。及至蔣渭水病逝台北,陳甜也隨之遁入 ... 於 jysnow.pixnet.net -

#57.民主先驅蔣渭水革命情史搬上舞台(影音)

... 不分藍綠都推崇蔣渭水追求民主與社會改革的貢獻,但是卻很少人知道,他和情人陳甜相互扶持的愛情故事,而現在以蔣渭水為主角的音樂劇【渭水春風】 ... 於 news.pts.org.tw -

#58.日治時期文化協會領頭羊蔣渭水先生創業之路與四大酒樓窺探

醫學生內心洋溢著民族意識(蔣渭水也跟著熱血沸. 騰起來啦!!) ... 此外,蔣渭水曾謀劃暗殺袁世凱、發動國民捐、. 學北京話等 ... 1911 1923. 蔣渭水&陳甜&賴金圳夫婦 ... 於 www.cyhs.tp.edu.tw -

#59.男人該不該有「紅粉知己」?台灣第一蔣夫人就是小三…

蔣渭水 欣賞陳甜的天資聰穎,主動教導她識字,也讓她開始閱讀各種漢文和日文書籍,更引領陳甜進入台灣文化協會的台北青年讀書會學習,自此,他們便日夜 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#60.蔣渭水愛情故事9月搬演- 地方- 自由時報電子報

「渭水春風」音樂劇9月即將搬上舞台,是描述蔣渭水與側室陳甜的愛情故事,20歲的陳甜與剛成立文化協會的蔣渭水相識相戀,跟著南北奔波演講,蔣渭水多 ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.台灣來鴻:渭水春風吹拂台灣 - BBC

文化啟蒙台灣民眾. 蔣渭水. 在台灣民主運動的發展歷程中,蔣渭水是一位重要的人物。 · 馬英九彰顯本土認同. 蔣渭水與他的如夫人陳甜. 蔣渭水最重要的貢獻是 ... 於 www.bbc.com -

#62.〈穿越古今江山樓 老娼館遇上都更〉之旅

... 交織:如日治時期在大稻埕推展異議運動的蔣渭水,背後原來有位默默支持他的藝妓陳甜;而畢生努力追求民主而經歷白色恐怖的蔣碧玉(蔣渭水養女), ... 於 www.coolloud.org.tw -

#63.蔣渭水兒子 - 翻黃頁

蔣渭水 與陳甜的足跡與愛情@ 輕輕鬆鬆改變您的一生:: 痞客邦:: 而蔣渭水的感情生活一如他的政治生涯,精采而動人。幼年家裡為他娶的元配石 ... 於 fantwyp.com -

#64.【台北中正大安】蔣渭水新文化運動史蹟導覽南線

由於先前參加蔣渭水文化基金會的北線行程時,得知該基金會還有南線的行程,外加蔣朝根老師的介紹非常 ... 其實是他辭世後,其側室陳甜出家的地方, 於 zaphkielyang.blogspot.com -

#65.臺灣國父日殖民下救主蔣渭水 - 新紀元周刊

蔣渭水 當醫生後,常和朋友上酒樓,因此於1919年結識藝旦陳甜,並將她納為側室,替她改名陳精文,也教她讀書識字。當時「臺灣文化協會」積極展開一系列的民權啟蒙運動, ... 於 www.epochweekly.com -

#66.《渭水春風》音樂劇

敢是哪裡曾相見(蔣渭水、陳甜、稻垣藤兵衛、李菜) ... 天降大使命─台灣文化協會會歌(蔣渭水、陳甜、群眾) 第二幕 皇恩浩大(日本貴族、群眾) 於 a891692005.blogspot.com -

#67.大稻埕藝起來 文/劉菡- 交流雜誌(文章)

採訪那一日,在古意盎然的「南街得意」等候一身紳士裝扮的周奕成,猶如穿越了時空,回到蔣渭水對陳甜一見鍾情的當年。周奕成說:「1920年代的文化運動對我有一種感召, ... 於 www.sef.org.tw -

#68.日治中期-台西混搭裙 - 方格子

蔣渭水 的革命戀人,「陳甜」 今年八月,柯文哲所組成的「台灣民眾黨」正式成立,也使的1927年的「臺灣民眾黨」以意想不到的方式成為了社群話題。 於 vocus.cc -

#69.蔣渭水與陳甜2+日治時期,台灣三大帥哥 - 隨意窩

文、照片提供◎ 蔣朝根日治時代的重要民族運動領導者蔣渭水先生,身為醫生卻感時憂國,為日本治下的台灣開出了「智識營養不良症」診斷書,掀起台灣首次大規模的文化啟蒙 ... 於 blog.xuite.net -

#70.出身神棍世家的蔣渭水

蔣渭水 (1891-1931),台灣宜蘭人。為台灣日治時期醫師、民族運動者,台灣文化協會與台灣民眾黨的創立者,被視為最重要的日治 ... 於 cott6226.pixnet.net -

#71.音樂劇"渭水春風"重現文化導師蔣渭水昔日風采

首部演繹台灣文化導師蔣渭水的音樂劇《渭水春風》,由歌手殷正洋飾演主角蔣 ... 左起江翊睿、殷正洋、洪瑞襄與羅美玲演出陳甜與蔣渭水相遇片段。 於 newnet.tw -

#72.文協一百點:你的牢房是我的旅館,拘禁在臺北警察署的蔣渭水

進出牢獄十多次的蔣渭水,還把北署稱為「日新旅館」,意思是:雖然把我關在 ... 一番波折後,蔣渭水終於將陳甜迎娶為側室,教她讀書寫字,還帶她加入 ... 於 www.squaregood.com.tw -

#73.情感與家庭生活 - 臺灣近代人文的萌發蔣渭水特展

陳甜 後亦跟隨參與蔣渭水的各種組織及活動。 蔣家長子松輝,於父親逝世後刻苦經營「文化書局」。三子時欽在二戰後擔任《民報》 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#74.蔣渭水陳甜的評價費用和推薦,網紅們這樣回答

在蔣渭水陳甜這個產品中,有1篇Facebook貼文,粉絲數超過1,697的網紅林姿吟BonnieLin,也在其Facebook貼文中提到, 今天為下半年10月演出的音樂劇作 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#75.蔣渭水傳: 臺灣的孫中山 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

前排坐者左起:石煥長夫人、蔣渭水夫人陳甜。 蔣渭水傳∣ 054 《臺灣民報》以專刊特別報導「治警事件」整個審判答辯過程。蔣渭水義正辭嚴. 於 books.google.com.tw -

#76.陳甜陳甜

陳甜 芯性感寫真照片- Get Jetso 著數優惠網 陳甜陳甜(1900年-1986年),又名陳精文,臺灣藝旦與社會運動支持者。她是蔣渭水的側室。 此條目需要補充更多來源。 於 www.artificistage.co -

#77.百年文協——大稻埕經典走讀 - 博物之島

【活動介紹】 臺灣文化協會(以下簡稱文協)由蔣渭水等人於1921年10月17日成立, ... 開業期間「臺灣新劇第一人」張維賢曾擔任雅堂書局店員;蔣渭水曾與夫人陳甜也曾前 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#78.蔣渭水陳甜石有

蔣渭水陳甜 石有情報,蔣渭水21歲迎娶家中童養媳石有,共生松輝、松銘、時欽、時英四子。石氏的兄長石煥長、石進源、石秀源,皆為蔣渭水運動的重要夥伴。29歲於東薈芳酒 ... 於 needmorefood.com -

#79.陳甜石有臺北吃得到傳說中的世界冠軍麵包了!!!陳耀訓 ... - Pwbrup

把「更好」當店名,陳甜只是一位不識字的酒樓賣藝女子,馬斯卡邦吐司,石秀源,相較於蔣渭水醫生,待煲滾後會加入節瓜,北埔地區年產100萬臺斤的柿子,心得,陳甜嫁與 ... 於 www.puffpuffss.co -

#80.蔣渭水愛情故事9月搬演 | 蘋果健康咬一口

集合的所在舊稱「臺北北警察署」,建於1933年,也是曾經多次拘禁蔣渭水的地方... 也許是藝妓出身,又得蔣渭水的愛戀與栽培,在愛情之前,陳甜如此溫柔,全心. 於 1applehealth.com -

#81.我看「渭水春風」講座及排演

音樂劇裡面還要有愛情故事,那就是蔣渭水與陳甜之間的相識與相知相戀。此齣音樂劇找來四屆金曲獎歌王殷正洋擔綱演出蔣渭水,洪瑞襄飾演陳甜。在「四月望雨」擔綱主角的 ... 於 joelin1234.pixnet.net -

#82.【台北】看《渭水春風》與蔣渭水墓園 - 水瓶子

蔣渭水 /殷正洋飾,陳甜/洪瑞襄飾 在日本時代,1912年,蔣渭水在台北大安醫院開始執業,感嘆文化風氣不好,認為台灣社會生病了,於是在1921年,成立 ... 於 trip.writers.idv.tw -

#83.蔣渭水陳甜 - 工商筆記本

2017年11月10日- 1900年出生的陳甜,算起來年紀小蔣渭水近十歲,是甚麼樣的姻緣,讓這位才子英雄與美麗佳人相互吸引,彼此攜手相伴呢?這要從陳甜19歲那年說 . 於 notebz.com -

#84.渭水春風音樂劇講座@ Maggie's Life - 痞客邦

蔣老師帶來的資料與照片非常豐富,這些資料前幾年我們在已燒掉的草山行館的蔣渭水特展中看過,當時對渭水先生的紅粉知己-- 陳甜 女士美麗的容顏留下深刻的印象! 於 maggie0810.pixnet.net -

#85.傳奇的浪漫女子 陳甜的美麗與堅韌 - 渭水春風

2021年6月18日 — 1900年出生的陳甜,是蔣渭水生命中情感與追尋台灣新文化運動的紅粉。人如其名,她的外表清麗脫俗,雖然出身寒微,為了生計在酒樓賣藝為生,但是她個性 ... 於 impossibletimes.pixnet.net -

#86.文明、自由、尊嚴,1920年代台灣人的自治之夢 - 報導者

他們與本島仕紳如林獻堂、蔣渭水等人相互奧援,成立台灣文化協會,發起台灣議會 ... 黃呈聰夫妻(左二)與陳甜及蔣渭水在大安醫院裡,攝影於1923年。 於 www.twreporter.org -

#87.渭水春風音樂劇大稻埕戲苑10月開演 - NOWnews今日新聞

(中央社記者梁珮綺台北18日電)「渭水春風」音樂劇訂10月20、21日在大稻埕戲苑上演,票今天開賣,台北市長柯文哲參與橋段,和劇中的蔣渭水、陳甜互動 ... 於 www.nownews.com -

#88.柯文哲建黨,原來是仿效這位帥哥 - 壹讀

蔣渭水 與側室陳甜被譽為才子佳人. 當年底,孫中山革命失敗後赴日本,路過台灣時,蔣渭水急切希望晉見孫中山,因日本殖民統治當局害怕孫中山革命的 ... 於 read01.com -

#89.《渭水春風》(舞台劇)-臺灣文化入口網

由殷正洋飾演蔣渭水、洪瑞襄飾演陳甜、程伯仁飾演林獻堂;藝術總監楊忠衡、並與林建華為共同編劇;導演符宏征、音樂總監冉天豪。 延伸文學主題:, 殖民地文學. 延伸文學 ... 於 toolkit.culture.tw -

#90.蔣渭水真相?@圖博館|PChome 個人新聞台

陳甜 受蔣渭水影響,從一個不識字的平凡女子,搖身成蔣渭水推動民主文化運動中最重要的助力,在那個一切以男性為主導的社會下,她是其中唯一的女性,她還 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#91.揭開感動服務的十二堂課:這是一部以心傳心的服務藝術...

陳甜 女士回答:「有誰比蔣渭水偉大,我就嫁給他!」直是相當令人欽佩。而一樓,眾家記者蜂擁疾至,政府高官一一慰問悼念,「陳甜」始終謝絕訪客。當記者在建築物樓下進行連線 ... 於 books.google.com.tw