蕃人公學校的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡元隆,黃雅芳寫的 讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育 可以從中找到所需的評價。

國立東華大學 臺灣文化學系 郭俊麟所指導 曾乙正的 日治時期壽工場的空間構成及區域變遷 (2019),提出蕃人公學校關鍵因素是什麼,來自於賀田組、鹽水港製糖、社宅街、壽工場、區域發展。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 詹素娟所指導 佐藤早惠的 日治時期臺灣原住民社會的女性角色與變遷 (2018),提出因為有 日治時代、原住民、女性、教育的重點而找出了 蕃人公學校的解答。

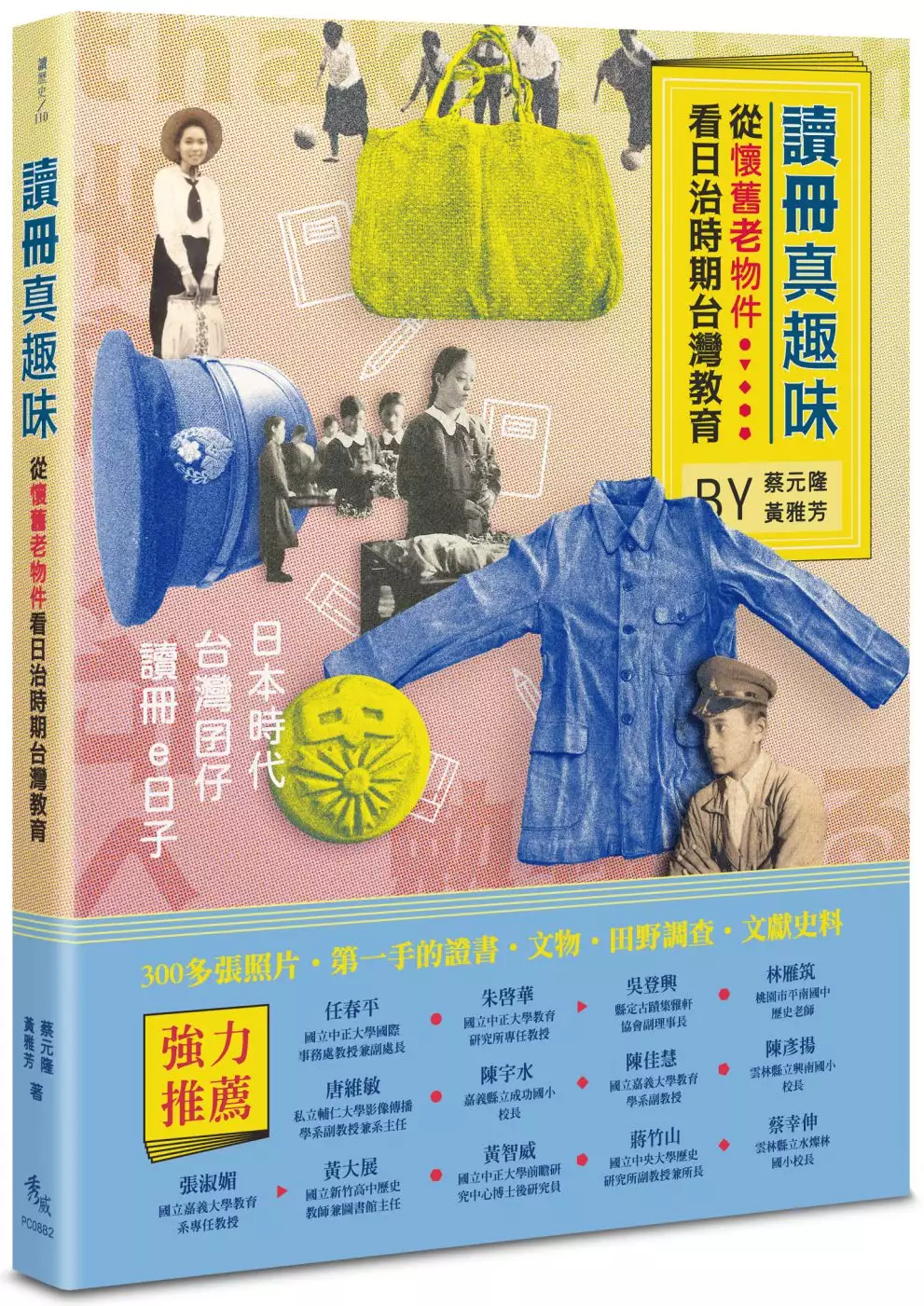

讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育

為了解決蕃人公學校 的問題,作者蔡元隆,黃雅芳 這樣論述:

哪些學校是日本時代就有的「公嬤級」學校? 台灣人跟日本人上的學校一樣嗎?女生也可以上學,還有專門的女子大學? 原來當年的學生囝仔也玩童子軍、運動會、校外教學、社團、班刊、畢業紀念冊?! 日本時代,台灣囝仔讀冊e日子 自細漢讀到大漢,相揪來「讀冊」! 那時候的操場,也有播音台;那時候的禮堂,也有大掛鐘;那時候的校園,也要努力防疫! 那時候的學生稱老師「先拜」或「先生」;那時候的「囑託」或「心得」,其實是「代課老師」! 大正11年(1922),台灣總督府發布第二次《台灣教育令》後,日治時期台灣的學制大致底定,本書以學制為脈絡,依次介紹「初等教育」(公學校

、小學校、蕃人公學校、蕃童教育所、國民學校)、「中等教育」(中等學校、實業學校、實業補習學校、師範學校、高等學校尋常科)及「高等教育」(專門學校、高等學校高等科、帝國大學)的特色,透過制服、學生帽、賞狀、徽章、肩章、名片、出征牌、小碎花包包、賽璐珞鈕釦此類當時學校生活常出現的物件,介紹教育現場的有趣故事,像是:關於老師的100種稱呼、卒業證書/修業證書/修了證書有哪些不同、與奧運失之交臂的台籍女運動員林月雲、帝國大學的第一位女學霸大森政壽、嘉義高女的三條崙水難、差點終結袁世凱性命的知識型殺手杜聰明、堪稱「返校」番外篇的基隆中學的F-Man事件……等等。 一本獻給台灣囝仔e冊,搭配大量一

手史料,考證詳實,帶你走進時光隧道,重新認識台灣早期的學生與學校生活,重新認識這塊土地的過往── 本書特色 ✔300多張照片+第一手的證書‧文物‧田野調查,蒐羅大量珍貴文獻史料,圖文並茂,還原日治時代教育圖像! ✔FB優質人氣粉絲團「日治時期台灣教育史小辭書」版主最新力作。 ✔任春平、朱啟華、吳登興、林雁筑、唐維敏、陳宇水、陳佳慧、陳彥揚、張淑媚、黃大展、黃智威、蔣竹山、蔡幸伸──來自教育現場的專業推薦! ✔從初等教育、中等教育到高等教育,全方位介紹日治時期的台灣教育史。 強力推薦 任春平(國立中正大學國際事務處教授兼副處長) 朱啟華(國立中正大學教育學

研究所教授) 吳登興(縣定古蹟集雅軒協會副理事長) 林雁筑(桃園市平南國中歷史老師) 唐維敏(私立輔仁大學影像傳播學系副教授兼系主任) 陳宇水(嘉義縣立成功國小校長) 陳佳慧(國立嘉義大學教育學系副教授) 陳彥揚(雲林縣立興南國小校長) 張淑媚(國立嘉義大學教育學系教授) 黃大展(國立新竹高中歷史教師兼圖書館主任) 黃智威(國立中正大學前瞻研究中心博士後研究員) 蔣竹山(國立中央大學歷史研究所副教授兼所長) 蔡幸伸(雲林縣立水燦林國小校長) 專序推薦 朱啟華/張淑媚/陳彥揚/黃大展

蕃人公學校進入發燒排行的影片

#流感疫苗 #流感 #湯

你們打到流感疫苗了嗎?流感疫苗大缺貨,今天看到新聞說流感疫苗全台大缺貨,中部更出現搶打流感疫苗的亂象~~我們家哥哥因為上國小了可以在學校施打、但是弟弟要自己帶去打,結果我們找了好幾間診所,都沒有疫苗可以打~不管公費還是自費,都不容易打到(哭)

再加上打了流感疫苗之後,也要二個星期才會有抗體,所以最近我都會在他們的飲食上特別加強~

今天就來和大家分享超簡單的預防流感、增強抵抗力湯品哦~

(以下四種湯的食譜煮出來都大約是二人份的量哦~)

#蔥雞湯

蔥一把 (全聯買的蔥,一整把全下)

蒜5顆

去骨雞腿肉一支

胡椒粉適量(小孩怕辣可省略)

作法:

先將雞皮朝下、小火煎到皮變金黃酥脆

加入一大碗熱火,繼續煮到滾沸

加入蒜頭、胡椒粉

最後水滾之後,加入蔥、關火,完成

#菇菇雞湯

各類菇適量(我用六朵乾香菇、一包好菇道綜合菇)、去骨雞腿1支、紅棗、枹杞、薑片適量

雞肉燙過後,將所有的食材放入鍋中,加入一大碗水,電鍋外鍋一杯水,跳起來再調味,就完成啦~(簡單到我好心虛)

#洋蔥蕃茄牛肉湯

洋蔥半顆、大蕃茄2顆、牛肉一盒(我用全聯板翼牛排一盒切塊)

鍋中加油,先炒洋蔥和大蕃茄,接著倒入一半的水(水也是一大碗),先將洋蔥和大蕃茄燉到軟,最後再加牛肉,煮到牛肉熟,再調味就完成了~

#薑絲魚湯

薑絲適量、全聯鯛魚排一盒(可用其它魚肉替代)

一大碗水煮滾,加入魚肉、薑絲、蔥花、確認魚肉熟了,就可以關火了~

#大家最喜歡哪一道湯呢?

日治時期壽工場的空間構成及區域變遷

為了解決蕃人公學校 的問題,作者曾乙正 這樣論述:

在觀光產業發達的花蓮縣,位於光復鄉的花蓮糖場可謂代表性景點之一,然而,壽豐火車站東側卻有座比光復糖場年代更早,為東臺灣新式製糖工場之嚆矢的「壽工場」。隨著清帝國開山撫番而進入東臺灣的漢人,帶入了糖、樟腦等產業,開啟後山製糖的序章;日治時期,現代化糖業生產模式的確立,大小財閥所經營之製糖工場於各地如雨後春筍般的出現,包含其附屬的社宅街區,深刻影響周遭市街的發展。因此,本文欲以壽工場作為主軸,討論在以荒井泰治為首的大型製糖資本選擇鯉魚尾地區作為設立壽工場區位之影響因子,以及從經營過程中汲取經驗,調整製糖工場、社宅街區等場區內空間構成的轉化與市街的發展關係。 透過自然環境、地形、歷史與社會背景上

的討論,原先賀田組的開墾以及花蓮港廳推行鯉魚尾進行市區計畫,以做為殖產工業的重要區位等因素,皆為影響壽工場的區位選擇的要項之一。空間上的部分,由於近年來數位典藏成果豐碩,地圖與歷史航照的釋出更是對於釐清一塊區域及都市紋理之最佳利器。故,本文透過總督府檔案、花蓮港廳報等官方文獻的爬梳與歷史GIS的方法,藉由歷史航照、地圖等圖資的空間對位以及數化,得出初期鯉魚尾工場場區空間配置。鯉魚尾工場工場與其附屬區域之空間配置以「日人社宅區-工場區-臺人社宅區」為架構,而後在自然災害的因素與經驗的積累下,配合行政區劃改正而更名的壽工場,於1920年代前已將原先的空間構成架構更動為「工場區/行政區-綠地/河流-

社宅區」的狀態。另外,藉由鹽水港製糖株式會社於壽地區所建立的灌溉排水系統、鐵道、自營農場,以及官方配合其設立的機構下,來看壽在日治時期的區域發展。

日治時期臺灣原住民社會的女性角色與變遷

為了解決蕃人公學校 的問題,作者佐藤早惠 這樣論述:

本文主要探討日本統治時代的「學校教育」、「青年團活動」、「講習會」等活動,對當時臺灣原住民女性的角色與生活型態產生怎樣的影響。日治以前,原住民女性與大多數臺灣島內的女性一樣,大多數並沒有接受教育的機會。日治以後,統治者開始設立蕃人公學校、蕃童教育所等原住民教育機關,在部落裡教授原住民女子教育,而對原住民女性的就業、教育、家庭等各方面的角色變遷與進入社會的過程,產生很大的影響。這些教育活動中的裁縫科、耕作科,是透過學校、青年團、講習會等不同的管道進行,還有在駐在所開設的助產婦講習會,也將原住民傳統的生產方式改變成現代化生產方式,對嬰兒與姙婦生存率的提升跟蕃社的衛生狀況之提昇,有顯著的貢獻。最後

,本文以則一故事的內容講「蕃婦」的角色。本文所講的「蕃婦」是指身為原住民女性,但協助理蕃關係者做理蕃工作。當時,有些原住民女性從事了統治者方面的理蕃工作。雖然她們生為原住民,但是當了日方跟原住民之間的橋樑。本文希望通過這些教育活動與婚姻關係,提出對女性角色變遷的看法。