藝術策展公司的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭慧,陳冠帆寫的 春池玻璃:透明的永續循環 和AliceProcter的 誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自一頁文化 和原點所出版 。

東方設計大學 文化創意設計研究所 林明宏所指導 洪堃耀的 探討策展公司社會責任對企業形象、關係品質與網路口碑影響之研究 (2021),提出藝術策展公司關鍵因素是什麼,來自於策展公司、企業社會責任、企業形象、關係品質、網路口碑。

而第二篇論文元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 丘昌泰、朱宗慶所指導 翁立美的 文化中介平台的建構與表演藝術產業的發展—以愛丁堡藝穗節為例 (2019),提出因為有 文化中介者、表演藝術、愛丁堡藝穗節的重點而找出了 藝術策展公司的解答。

春池玻璃:透明的永續循環

為了解決藝術策展公司 的問題,作者郭慧,陳冠帆 這樣論述:

VERSE 雜誌全新書系VERSE Books 首本專書 循環經濟先驅品牌春池玻璃 春池玻璃是這幾年台灣文化創意界的明星品牌,一方面他們不斷推動跨界設計的美學創新的,另方面更是「循環經濟」的代表性品牌。2017年,春池玻璃推出W春池計畫,展開一系列設計的跨界合作,拉近回收玻璃與大眾的距離,涵蓋工藝創作、展覽美學、空間體驗,並推出玻璃循環的回收再利用計畫。 本書是台灣少見的以雜誌為概念企劃編輯的企業品牌專書,內容不是傳統的企業故事,而是以循環經濟的價值為主軸,從W春池計畫的核心精神出發,帶領讀者看見春池玻璃不同層次的策略與思考,最終回到品牌故事本身,並包括和春池合作的知名人物

如江振誠、聶永真等專訪。 特別邀請知名設計公司究方社擔任設計視覺指導,以玻璃循環為題設計封面,再結合榮獲金點設計獎的VERSE雜誌團隊,以細膩的文字和迷人的影像與設計,讓讀者進行一場獨一無二的紙上循環之旅。

藝術策展公司進入發燒排行的影片

|中環人.談藝術 「著名收藏家」諸承譽:人生不能只講數字

在香港,會為自己的工作室添置藝術品的老闆,不是沒有;但身為一間私人金融公司的負責人,會在寸金尺土的中環黃金地段辦公室以及其在東南亞各地的分公司,花上如專業藝術策展人般的時間和心思,去為每一個工作空間定期「換畫」兼策劃一個包含東西方現當代藝術家作品的「展覽」,真是難得。

如果說一個人的視野一部份是天生的,一部份是後天的,那麼,松柏資產管理創辦人兼董事總經理諸承譽(Lawrence)可說是後天培養型收藏家的例子。

https://hk.appledaily.com/finance/20190324/C47NH6SCPNOKDC32UGHNU24T34/

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#中環 #藝術 #收藏家 #金融公司 #諸承譽

#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

探討策展公司社會責任對企業形象、關係品質與網路口碑影響之研究

為了解決藝術策展公司 的問題,作者洪堃耀 這樣論述:

會議展覽產業可為國家與都市整體經濟發展創造出許多經濟性與非經濟性效益。隨著IT科技不斷的進步與發展使得展覽活動不僅只是以往的靜態性陳列,而是一種綜合參觀者的感官感受的參觀體驗,也使得許多策展公司越來越重視這樣的市場發展。會議和展覽活動牽動與涉及到的產業鏈範圍也相當大,也因為會議展覽活動可為國家以及都市帶來相當可觀的經濟效應,也使得全球各個國家或各都市也將會展活動列為政策推動的重點工作。會議展覽產業也包括文創產業,近年來由於全球文化創意產業興起,展覽功能日益多元以及複雜。另隨著社會的期待以及消費意識高漲形成一股社會責任的世界潮流,企業社會責任已是所有產業必須要面臨到的重要課題並且列入經營管理的

重要理念與策略,策展公司也必須不斷創新與突破,策展公司的形象會影響消費者的觀感,企業如能積極長期經營與潛在消費者的互動關係,透過相關策略建立良好的企業形象較能取得消費者的認同,因此可以建立消費者的信心並激發出後續的「正面網路口碑」行為。此外,由於網路口碑是有正面以及負面的,在現今網路強大的與論影響力之下,企業更需重視與顧客間的關係品質的影響。本研究藉由探討策展公司社會責任、企業形象以及關係品質影響網路口碑的關聯性以及程度,本研究期望幫助我國策展公司透過社會責任建立良好企業形象,在網路發達的時代中,能有效的掌握網路口碑。 本研究以問卷調查法並採便利取樣方式選定高雄市會展活動參與者為問卷調查

對象,本研究結果說明如下:1.策展公司之社會責任對企業形象有正向顯著影響。2.策展公司之企業形象對網路口碑有正向顯著影響。3.策展公司之社會責任對網路口碑有正向顯著影響。4.策展公司之企業形象在社會責任與網路口碑之間有中介效果。5.策展公司之社會責任對關係品質有正向顯著影響。6.策展公司之關係品質與網路口碑有正向顯著影響。7.策展公司之關係品質在社會責任與網路口碑之間有中介效果。

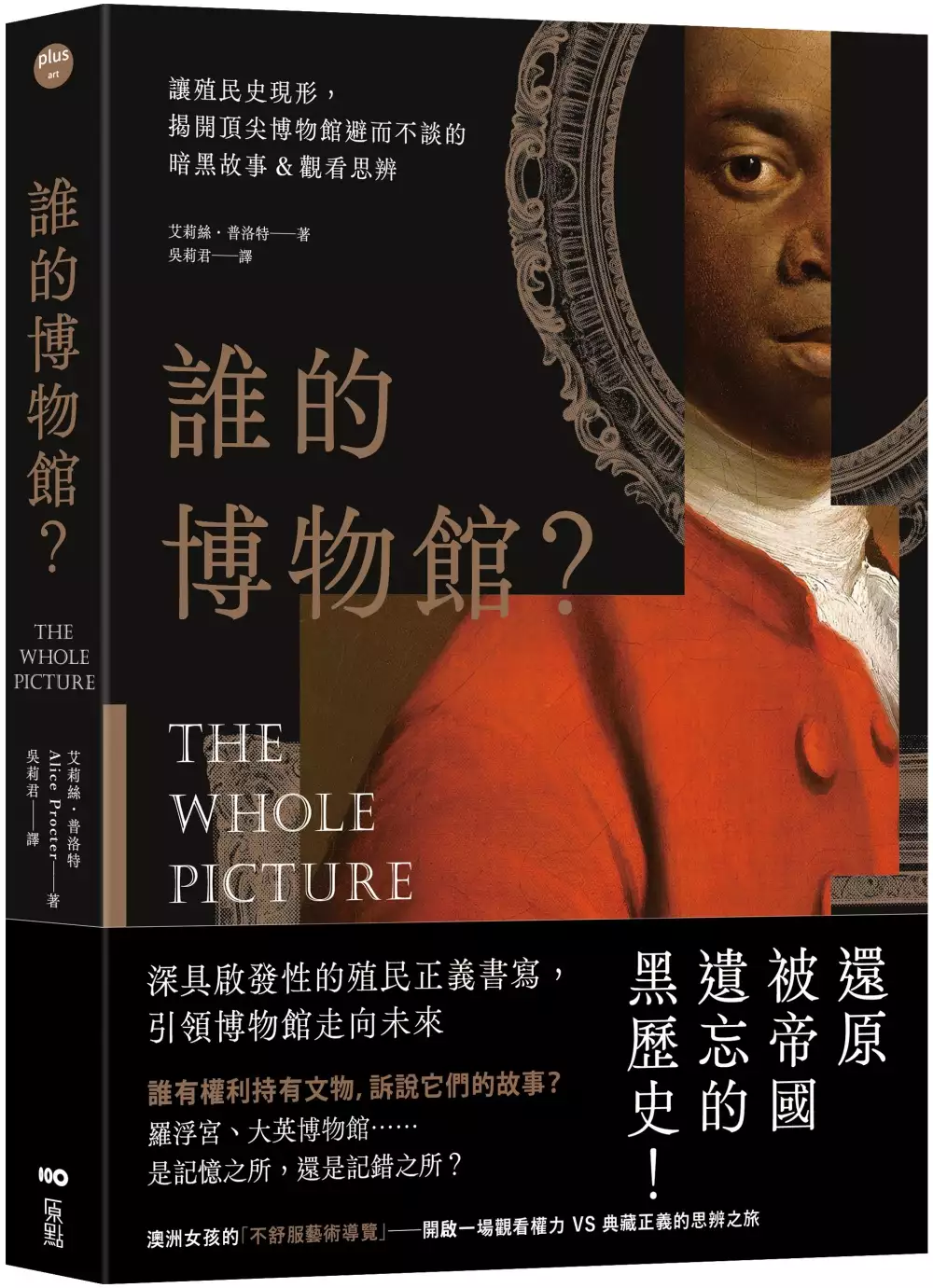

誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨

為了解決藝術策展公司 的問題,作者AliceProcter 這樣論述:

我們與博物館的距離,再進化! 深具啟發性的殖民正義書寫,引領博物館走向未來 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅 誰有權利持有文物,訴說它們的故事? 羅浮宮、大英博物館……是記憶之所,還是記錯之所? 澳洲女孩的「不舒服藝術導覽」 讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物 揭發這段遮掩美化的黑歷史 ▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌ 更帶你認識為人類尊嚴、公平正義創作的當代重量級藝術家 Andrea Fraser|Kara Walker|Michael Parekowhai|Daniel Boyd|Micheal Rakowitz 這是一本關於同理

心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書 ==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式== 創造過去與未來的批判性對話, 讓未來博物館更具民主性、包容性和多音性 「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。…… 今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。…… 我們用故事定義自身,並為我們的努力播下未來如何被記憶的種子。」 ▌大英博物館根本一點都不英國?!?!! 所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事? ˙艾爾金伯爵「

收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。 ˙1772年大英博物館花了約今日的3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館? ˙曾經熱門的埃及學,是否為建立在帝國主義和英法敵對脈絡下的產物,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走? ˙東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富

,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。 ˙發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者? ˙麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。 ˙曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音? ˙紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘

骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體? ▌挺身而出,誰的博物館? 一位澳洲女孩為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?為何攻讀藝術史的她充滿挫折?為什麼近十年來博物館比以前更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?她為何樂見在每年的原住民日,由原住民接管紐約的美國自然史博物館進行導覽?博物館為何開始收藏抗議標語,為恐怖攻擊的致意悼詞建檔典藏?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史? 「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不

斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」 於是,她開始挖掘這段黑歷史的寫作計畫。 之所以寫這本書,源於作者2017年6月開始進行的「不舒服藝術導覽」,討論藏於某個博物館的文物──它們是怎麼去到那裡,以及它們在不同的時代如何被用來講故事。她的導覽源自於一股挫敗感,當時她剛花了三年時間攻讀藝術史學位,這個學位完全漠視殖民史與帝國史,但博物館與藝廊卻正是由這兩種歷史打造的。課程中唯一和大英帝國藝術有關的單元竟是選修。她見識到英國歷史課程的各種缺陷。學童讀了都鐸王朝和

維多利亞時代,這是英國奴隸貿易的起迄時代,但沒碰觸兩者中間的暴力侵略與戰爭,以及大英帝國的崛起與創建。 ▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種 博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。 本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:

˙宮殿型:緬懷它偉大的創建者 ˙教室型:反映教師們偉大的抱負 ˙紀念型:收容那些貢獻之人 ˙樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋 我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以可在這四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。身為一位積極投入的博物館參觀者,期待你我謹記,博物館是一個裝了物件的方盒子,那些物件是由一名或一群收藏家擺在裡頭,並將它們當成完整的內容呈現出來──所以你要自問:

˙其中少了什麼?我們是透過誰的眼睛觀看這個故事? ˙這則歷史如何被搓揉竄改,剪貼成一則敘事? ˙又是「偉大白種男性」的老套路嗎? ˙博物館的董事成員,是否為既得利益者,想藉此洗白公共形象,我們如何不成為共犯結構的一員? ˙我們學習的觀看方式是文化的產物,還是本能自覺? ˙我們繼承了什麼?有什麼負擔或特權? 其中故事,等你揭曉。 口碑推薦 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 王俊傑|臺北市立美術館館長 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 曾少千|國立中

央大學藝術學研究所教授 焦傳金|國立自然科學博物館館長 劉惠媛|中華民國博物館學會理事、博物館美學散步主持製作人 顏擇雅|作家,出版人 cheap|Youtuber 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 「作為一本讀起來沒有壓力的書,本書實際上從案例中帶出了很多博物館、美術館領域值得嚴肅思考的話題。例如書中的精彩句子:『典藏是政治行為,並創造文化成果。』」 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 「當代博物館正在興起對於殖民時期典藏的深刻反省,《誰的博物館?》帶我們重新審視今日博物館的藏品背後的黑暗以及對於收藏正義的思考。」 郭怡汝|「不務正業的

博物館吧」版主 「博物館並非中立,也不純然沒有暴力與掠奪,這些可能深深地存在於藏品的來歷。這本書幫助觀眾反思博物館中受人尊敬、崇拜的物件,揭示其隱藏的歷史,引導我們發掘、辯論與正視,來促進一個更加尊重、全面及公平的博物館。」 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 「博物館不是一個客觀而中立的場所──覺察並面對這件事,是讓博物館當代意義往 前走的關鍵。」 劉惠媛|中華民國博物館學會理事 「讀藝術的故事看文明的發展史,博物館是世界劇場,理想與現實共治。」 cheap|Youtuber 前幾年來台灣展覽的圖坦卡門,當時我看到許多家長帶著孩子排隊,並

難掩興奮之情,當時我與這些人一樣,覺得能在台灣看到這種國際級的展覽,實在是十分幸運,但看了展覽後有些失望,內容實在太過表面,甚至有點譁眾取寵,相較於看到木乃伊感到興奮,我覺得應該更深層的去了解或是教育孩子,木乃伊背後殖民掠奪的故事,或是古埃及人他們對於生活、文化和死後世界的態度,而不是表面華麗的木乃伊而已,另一方面,博物館一直被認為是基於服務社會,向大眾開放,是教育、研究、寓教於樂的好場所,但實際上一些博物館也是文化滅絕的幫兇,對於全人類的文明遺產,有著不可抹滅的傷害,這些背後的故事,本書都將為我們娓娓道來。

文化中介平台的建構與表演藝術產業的發展—以愛丁堡藝穗節為例

為了解決藝術策展公司 的問題,作者翁立美 這樣論述:

表演藝術究竟應該以純藝術為使命?還是以觀眾的認同度為目的?台灣從戒嚴到解嚴、藝術文化從「教化」走向「教育」、邁入現今之「生活美學」時代,在社會時序變遷之下,藝術工作者又該如何自處?文化政策的執行者包括政府機構、基金會、以及各種的臂距組織,這ㄧ些「文化中介者」的角色,誠如法國學者布赫迪厄(Pierre Bourdieu)之闡明,不僅僅是「機構」,還包括制度、教育、生活品味、社會「場域」等等。本研究意欲探索文化中介者之精神和形式,及其對於表演藝術工作者之影響。第二次世界大戰結束之後,於1947年創設的「愛丁堡藝術節」以藝術節慶引領全球藝文界,並意外促成「前衛、非主流、創新、小眾」的「愛丁堡藝穗節

」之成形,此一藝穗節至今70餘年,已然成為全世界最大單一藝術節慶,每一年八月間,來自世界各地表演藝術產業的表演者、中介者、消費者聚集於此,許多國家如:台灣的「愛丁堡藝穗節台灣季」亦在此進行文化展示。英國政府更藉由其臂距組織,推動藝術家在此發聲並進入國際市場。本研究於2019年8月愛丁堡藝穗節期間,進行實地參與觀察與田野調查,試圖釐清上述文化中介平台如:官方(蘇格蘭政府、愛丁堡市政府)、中介組織(愛丁堡藝穗節協會、創意蘇格蘭、蘇格蘭博覽基金會等等)、民間市場(經紀公司、媒體、國際經紀人與策展人等等)之各種角色與功能;本研究問題如下:一、愛丁堡藝穗節透過何種文化中介平台才運作成功?該平台究竟包括哪

些要素與特點?如何維持其中介功能?二、愛丁堡藝穗節文化中介平台如何獨立運作,以維持文化的多樣性與自主性?得失為何?三、有鑑於愛丁堡藝穗節的成功,蘇格蘭政府如何藉此推動表演藝術產業的發展?四、台灣可否複製愛丁堡藝穗節模式?其可行性為何?研究者不僅於2019年至愛丁堡實地訪談進行質性研究之外、並於2020年COVID-19全球疫情爆發之後,使用交叉檢視愛丁堡藝穗節在疫情影響後之發展。本研究最終包括以下論述:一、深入了解愛丁堡藝穗節的文化中介平台構成與運作方式二、蘇格蘭政府與愛丁堡藝穗節之關係,和其推動表演藝術產業的發展策略三、台灣引用愛丁堡成功的政策可行性作初探性的分析