血肉森林 1 小鴨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和林彧的 彷彿在夢中的黃昏都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和印刻所出版 。

國立臺南藝術大學 應用藝術研究所 張清淵所指導 吳昕恬的 洞見 (2020),提出血肉森林 1 小鴨關鍵因素是什麼,來自於凝視、被凝視、身體意識、女性經驗、孔洞。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 美術學系碩(博)士班 陳愷璜所指導 陳沂玫的 由破碎而完整—繚繞於生命中的幽靈 (2018),提出因為有 幽靈、碎片、故事情境、身體風景的重點而找出了 血肉森林 1 小鴨的解答。

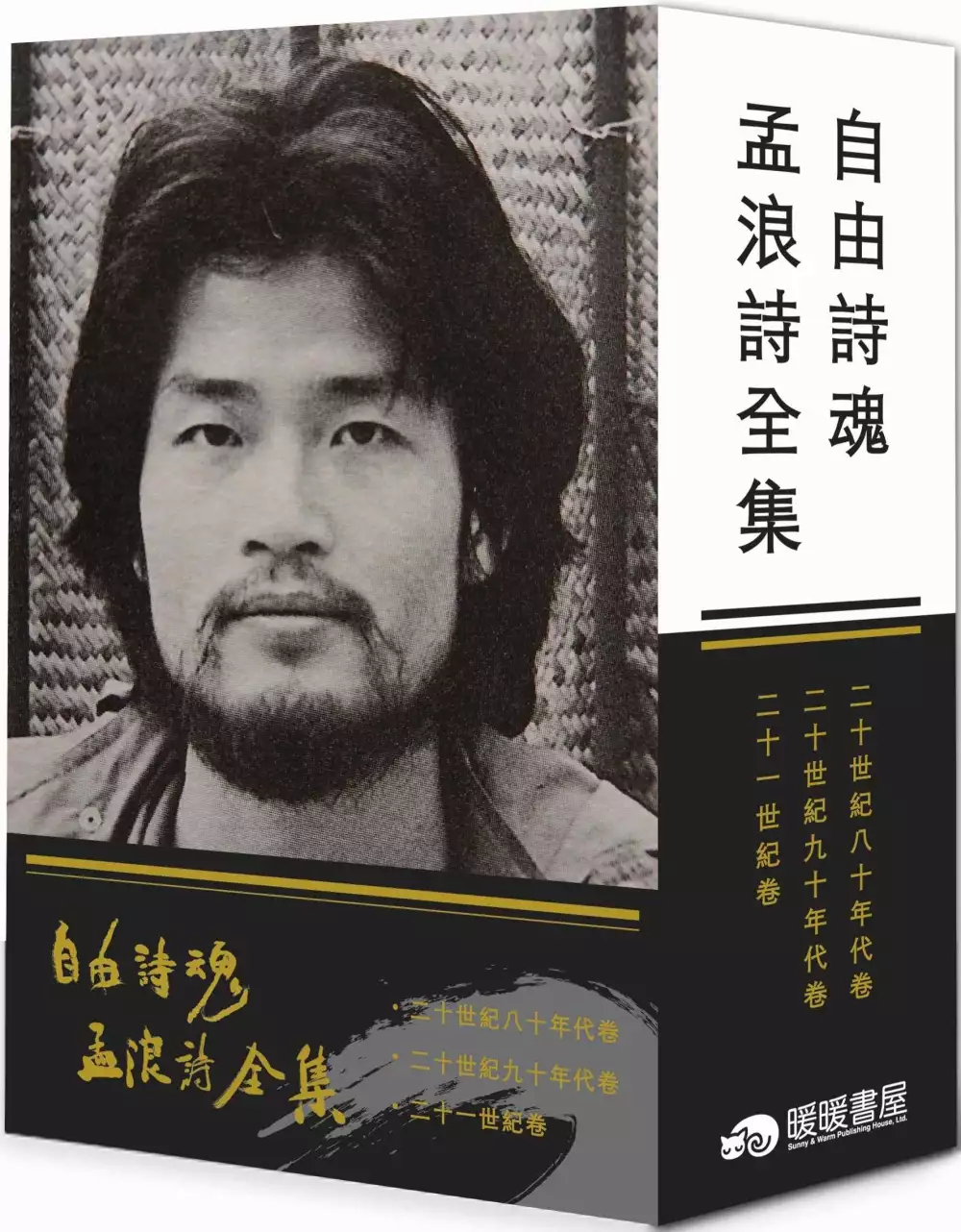

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決血肉森林 1 小鴨 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

洞見

為了解決血肉森林 1 小鴨 的問題,作者吳昕恬 這樣論述:

此篇創作書面報告以洞見為題,書寫我從微小的孔洞理解自身,從中看見龐雜的生命軌跡,甚至是巨大的社會縮影,並藉由創作嘗試面對個人的困境、學習與之共存,且找尋自處的方式。透過分析就讀研究所這段時期以來的作品,爬梳思考的路徑與創作理念,對過往做階段性的整理。內容分為三個章節: 第一章「將自己剖開再掏出來」透過自剖梳理創作脈絡,在第一節「何以陷落」中闡述童年回憶,發掘女性身分與自我厭棄交互影響了我和我的作品;第二節「何以轉身」述說高中時期的經歷及其導致觀念、思考轉向的過程;第三節「創作之於我」書寫從幼稚園到研究所,在不同階段裡創作對於我的意義;第四節「微小、自卑的力量」分別談到做可愛或小尺寸作品

遇到的阻礙與掙扎,以及自卑心理和完美主義如何發展並影響我的創作。 第二章「於我之內」,在第一節「凝視與被凝視」中討論主體、客體的變動與其中之目光流轉,以及鏡像在創作中的運用;第二節「作品中的身體」展現我怎麼在創作中使用破碎的身體以及它們各自代表的意涵,並說明如何於作品中融入身體感知與提顯觀者的身體意識;第三節「生與身而為女性」描述我以女性為題的創作與個人對於性別議題想法的轉變;第四節「蔓延移轉的孔洞」列舉有孔洞元素的作品和其蘊含意義的流變。 第三章「於我之外」,在第一節「構成作品的」解說作品中的反身性、使用各種材料的緣由和創作的技法;第二節「無用之物」說明創造失去實用功能的日常用品的原因;

第三節「展示的姿態」介紹我在不同場域裡使用各異的展示方式企圖讓概念更加完整的作法;第四節「洞見──吳昕恬不完美個展」紀錄畢業個展的創作理念、內容、展呈與檢討。 最後以結語收尾:透過創作述說人生故事、藉由書寫爬梳生命脈絡,在這樣自我檢視並反思的過程中,我找到理解自身並與之和解的可能,擁抱不完美的自己,然後生長出療傷的力量使自己癒合、使自己得以趨近完整。

彷彿在夢中的黃昏

為了解決血肉森林 1 小鴨 的問題,作者林彧 這樣論述:

我的視線,在黃昏的荒原逡巡 追趕不及的是,不肯回眸的青春 2022年,世界依舊動盪。蟄居山林的詩人通過了病痛的考驗,山中四季依然有序嬗遞,人世故友逐一凋零,而線上的虛擬世界卻仍喧鬧嘈雜。作者以震顫的手緩緩記錄下日常的點點滴滴,寫詩度日、過年,更是書寫自己的生命課題。 然而逐步安適寧靜的山居生活,也不免受到世潮波瀾擾動。遠方戰爭的風雷、切身肆虐的瘟疫、在抗爭中殞落的青春火花……詩人目睹世間滿眼不義、不平與不安,發而為詩,既是諷諭,也是不忍。 全書分為「在漩渦中」、「山中爬梯」、「然後呢」、「無來也無去」、「寄世。記事」、「隨想隨忘」與「一些不該被遺忘的」等七輯

。除了記錄山居生活、對世事發聲之外,「一些不該被遺忘的」輯中收錄了1984至1995年間未曾結集出版的創作,與書寫當代的作品並置,更突顯詩人的生命軌跡與寫作歷程之變化,是為書中最精采的對照與互讀。 ●詩人林彧的第七部詩集,書寫寧靜山居生活中世潮波瀾的擾動。

由破碎而完整—繚繞於生命中的幽靈

為了解決血肉森林 1 小鴨 的問題,作者陳沂玫 這樣論述:

幽靈在本文裡並非指實體的鬼魅的化身,接近於虛無縹緲的存在,無法明顯看見卻能實質感受到——隱藏/偽裝,由自身經驗衍生成的隱藏,在日常生活觀察到的偽裝。這是從家庭環境到社會價值下最深層的自我探索,對於自我的認同及價值如空洞無物的幽靈,是缺乏靈魂的軀殼,由創作求解脫困,彌補靈魂缺憾的碎片,「幽靈」是我無法擺脫且難以捉摸的不安及憂慮,是我的狀態也是從他者(the Other)身上看到的自我,這股憂慮將伴隨於我。作品劃分為「破碎時」到「完整後」兩個章節,從創作歷程裡整理出「當破碎之時:故事情境」到「當完整之後:身體風景」的區分,由創作演變下逐步拓展。我所關注的故事及假想出的情境,這些破碎的線索,點出了

自身經驗造就了我追尋的動機,再轉換到他者的角度回觀自己,反襯出無解之困境的狀態,將記憶缺憾的風景碎片,作為肉皮披在空洞的軀殼上,完整得體現對身體的感知,去探究深層恐懼的每一樣態的存在,再縈迴不定地追隨這股存在的意義。關鍵字:幽靈、碎片、故事情境、身體風景