行政院副院長 室的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳時中,李翠卿寫的 溫暖的魄力(親簽版):陳時中的從醫初心 和陳時中,李翠卿的 溫暖的魄力:陳時中的從醫初心都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自天下文化 和天下文化所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 劉昌德所指導 趙慶翔的 都市政治與媒體論述鬥爭: 臺北「大巨蛋」的個案研究 (2017),提出行政院副院長 室關鍵因素是什麼,來自於大型運動場館、論述分析、政權理論、柯文哲、中產階級。

而第二篇論文國立中山大學 政治學研究所 陳至潔所指導 朱佑恩的 中華民國對美學術外交(1966~1975):以中華民國國際關係研究所為例 (2017),提出因為有 中國國民黨、外交史、對美外交關係、外交政策分析、國際關係研究所(國際關係研究中心)的重點而找出了 行政院副院長 室的解答。

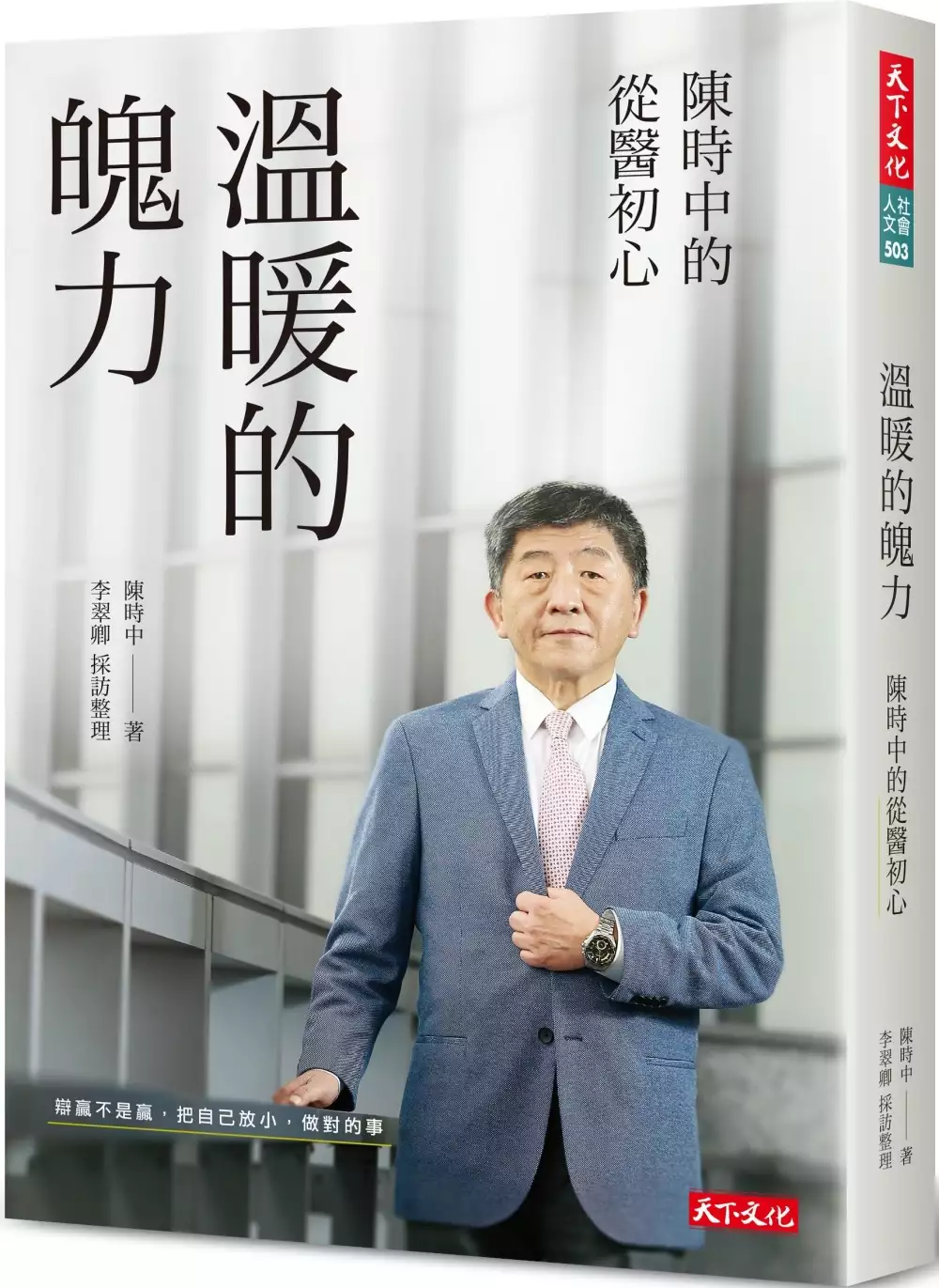

溫暖的魄力(親簽版):陳時中的從醫初心

為了解決行政院副院長 室 的問題,作者陳時中,李翠卿 這樣論述:

★陳時中 唯一授權傳記 ★辯贏不是贏,把自己放小,做對的事 我們是醫者,也是仁者,要用同理心去處理事情, 處理事情要嚴謹,但處理人不要嚴苛。 真正能讓人心甘情願捨己付出的, 從來不是恐懼,而是信任與情感。──陳時中 衛福部部長陳時中在2020年擔任中央流行疫情指揮中心指揮官後,一戰成名,每天下午兩點,由指揮官率領防疫團隊召開記者會,秉持著「總統知道的,國民也知道」的「公開透明」原則,向全體國民說明疫情的進展、疫調的進度與政府相關決策,對記者提問也據實以告,絕不迴避。 他沉穩的風格、不疾不徐且條理分明的說話方式,在疫情嚴峻的當下,無疑成為穩定民心很重要的力

量。第一次武漢包機回台,有確診者被夾帶上機,陳時中在記者會時忍不住落淚。醫福會執行長王必勝說,那時部長已超過一天沒睡,但是:「流完淚,他就無敵了。」 這樣一位「鋼鐵部長」,他的高EQ是如何養成的?為什麼與他共事,團隊都樂意相挺? 他說辯贏不是贏,團結才能成功; 他是數字控,決策都有所本,沒有數字逃得過他的法眼; 他身先士卒,不讓部屬與長官孤軍奮戰; 他面對不同意見,不以權威碾壓別人, 總是以過人耐心真誠溝通,整合各方意見,創造多贏。 在出任衛福部部長之前,陳時中是優秀的牙醫師。當年牙醫界密醫充斥,且潔牙觀念還有待推廣。他想扭轉牙醫業的亂象,因此加入了公會

,藉群體的力量,翻轉這個行業,讓民眾因正確的醫療行為而獲益。 他在民間耕耘多年,尤其在眾聲紛擾的情況下,終於成功推動了全民健保牙醫總額預算制度,又曾擔任衛生署(衛福部前身)副署長,歷練豐富。上任衛福部部長後,就開始推動刻不容緩的長照政策、完善社會安全網;健保未來如何改革,也是陳時中最重視的一環,因為現在不做 以後就來不及了。 陳時中以第一人稱,自我剖析「鋼鐵部長」的內心世界。 我給自己立下幾個期許:第一是「守法」,第二是「守分」,第三是「誠實」面對問題,然後「盡責」去處理,最後只求「無愧」。──陳時中 專文推薦 蔡英文 中華民國總統 賴清德 中華民國副總

統 陳建仁 中華民國前副總統 蘇貞昌 行政院院長 ‧我要推薦這本書給每一位關心、熱愛台灣的朋友。相信當你們閱讀每個篇章時,將宛如置身指揮中心記者會,聽著陳指揮官在台上娓娓道來,並再一次感受到台灣的團結與努力。──蔡英文 ‧台灣如果能有更多的「陳時中」願意挺身而出,協助化解社會上各項重大爭議,不但會讓台灣進步的速度更快,也將消弭社會上許多不必要的對立與暴戾之氣。──賴清德 ‧本書是從陳部長的家庭教育、學思歷程、從醫初衷、參與牙醫師公會公共事務、投入公職推動衛福政策,到擔任中央防疫指揮官的點點滴滴與寶貴心得,讓讀者更加認識這位全心投入防疫、維護全民健康的傑出指揮官

。──陳建仁 ‧外界或許只看到時中沉著、冷靜、專業的形象,我卻知道其間有許多不足為外人道的辛苦;他在防疫指揮中心休息室的牆面,貼滿了每一個確診的病例、沙發上他堅守辦公室躺出的頭印,都默默見證了這兩年多來,他扛著壓力走過的足跡與印記。──蘇貞昌

行政院副院長 室進入發燒排行的影片

才開心宣布:我國駐蓋亞那辦公室關門!

陳吉仲升官:行政院副院長??

明天罷婕會成??

疫苗政策荒腔走板。

都市政治與媒體論述鬥爭: 臺北「大巨蛋」的個案研究

為了解決行政院副院長 室 的問題,作者趙慶翔 這樣論述:

俗稱「大巨蛋」的臺北文化體育園區,自1990年代起出現於媒體報導中,市府於2000年定案落址松山菸廠,並在2006年與遠雄簽約以BOT興建大巨蛋。2014年11月市長選舉,柯文哲以無黨籍的身份踏入政壇,打破國民黨十六年的臺北市政府執政,上任後開始清查包括大巨蛋等「五大案」。不同政權對於大巨蛋的論述有不同策略,本研究透過都市政治的概念,剖析國民黨市府時代與柯文哲市府時代兩個政權,如何透過傳統媒體以及社群媒體形塑各自的大巨蛋形象。根據Stone(1993)以美國都市政權分析所提出的四種類型為基礎,本研究者聚焦在兩個政權的主要治理任務、選擇性誘因、所需資源等之論述。透過對於新聞報導、社群媒體貼

文、官方新聞稿與官方網站的質化論述分析與量化內容分析,探討國民黨市府與柯文哲市府之都市治理聯盟的論述特徵與差異。 研究結果發現,國民黨市府治理聯盟偏向發展型政權,其論述特徵圍繞著體育發展為核心,包括將大巨蛋與國際大型運動賽事與國力象徵等概念連結,政治與商業合作開發,以及多功能用途場館來召喚市民支持。柯文哲市府治理聯盟的論述則偏向中產階級進步型、也具備臺灣在地特色的「程序主義型政權」,其論述圍繞著程序的重要性,強調都市計劃中法律程序及透明的重要性。兩者相較,國民黨市府論述著力於國家與體育發展,與資本關係較為緊密,柯文哲市府論述則連結中產階級價值以及市政的公民參與。但兩者皆忽略社會中環境保護的聲

音,以及大型運動場館帶給城市的潛在負擔。本研究試圖在兩股政治勢力消長的動態演變中,分析此一期間都市政權對大巨蛋開發案的媒體論述轉變,藉由大型運動場館的再現建構,來反映出臺北的都市政治的意識形態爭霸過程,並重新反思大型運動場館建設之於城市與公民的意義。

溫暖的魄力:陳時中的從醫初心

為了解決行政院副院長 室 的問題,作者陳時中,李翠卿 這樣論述:

★陳時中 唯一授權傳記 ★辯贏不是贏,把自己放小,做對的事 我們是醫者,也是仁者,要用同理心去處理事情, 處理事情要嚴謹,但處理人不要嚴苛。 真正能讓人心甘情願捨己付出的, 從來不是恐懼,而是信任與情感。──陳時中 衛福部部長陳時中在2020年擔任中央流行疫情指揮中心指揮官後,一戰成名,每天下午兩點,由指揮官率領防疫團隊召開記者會,秉持著「總統知道的,國民也知道」的「公開透明」原則,向全體國民說明疫情的進展、疫調的進度與政府相關決策,對記者提問也據實以告,絕不迴避。 他沉穩的風格、不疾不徐且條理分明的說話方式,在疫情嚴峻的

當下,無疑成為穩定民心很重要的力量。第一次武漢包機回台,有確診者被夾帶上機,陳時中在記者會時忍不住落淚。醫福會執行長王必勝說,那時部長已超過一天沒睡,但是:「流完淚,他就無敵了。」 這樣一位「鋼鐵部長」,他的高EQ是如何養成的?為什麼與他共事,團隊都樂意相挺? 他說辯贏不是贏,團結才能成功; 他是數字控,決策都有所本,沒有數字逃得過他的法眼; 他身先士卒,不讓部屬與長官孤軍奮戰; 他面對不同意見,不以權威碾壓別人, 總是以過人耐心真誠溝通,整合各方意見,創造多贏。 在出任衛福部部長之前,陳時中是優秀的牙醫師。當年牙

醫界密醫充斥,且潔牙觀念還有待推廣。他想扭轉牙醫業的亂象,因此加入了公會,藉群體的力量,翻轉這個行業,讓民眾因正確的醫療行為而獲益。 他在民間耕耘多年,尤其在眾聲紛擾的情況下,終於成功推動了全民健保牙醫總額預算制度,又曾擔任衛生署(衛福部前身)副署長,歷練豐富。上任衛福部部長後,就開始推動刻不容緩的長照政策、完善社會安全網;健保未來如何改革,也是陳時中最重視的一環,因為現在不做 以後就來不及了。 陳時中以第一人稱,自我剖析「鋼鐵部長」的內心世界。 我給自己立下幾個期許:第一是「守法」,第二是「守分」,第三是「誠實」面對問題,然後「盡責」去處理,最後

只求「無愧」。──陳時中 專文推薦 蔡英文 中華民國總統 賴清德 中華民國副總統 陳建仁 中華民國前副總統 蘇貞昌 行政院院長 ‧我要推薦這本書給每一位關心、熱愛台灣的朋友。相信當你們閱讀每個篇章時,將宛如置身指揮中心記者會,聽著陳指揮官在台上娓娓道來,並再一次感受到台灣的團結與努力。──蔡英文 ‧台灣如果能有更多的「陳時中」願意挺身而出,協助化解社會上各項重大爭議,不但會讓台灣進步的速度更快,也將消弭社會上許多不必要的對立與暴戾之氣。──賴清德 ‧本書是從陳部長的家庭教育、學思歷程、從醫初衷、

參與牙醫師公會公共事務、投入公職推動衛福政策,到擔任中央防疫指揮官的點點滴滴與寶貴心得,讓讀者更加認識這位全心投入防疫、維護全民健康的傑出指揮官。──陳建仁 ‧外界或許只看到時中沉著、冷靜、專業的形象,我卻知道其間有許多不足為外人道的辛苦;他在防疫指揮中心休息室的牆面,貼滿了每一個確診的病例、沙發上他堅守辦公室躺出的頭印,都默默見證了這兩年多來,他扛著壓力走過的足跡與印記。──蘇貞昌

中華民國對美學術外交(1966~1975):以中華民國國際關係研究所為例

為了解決行政院副院長 室 的問題,作者朱佑恩 這樣論述:

2018年的政治大學國際關係研究中心為一所普通、看似平常的校級研究機構。然而,該機構的成立原因、業務內容與制度沿革,卻與中華民國對外關係及執政者信念有著密不可分的關係。本論文檢視1966至1975年期間中華民國總統府與中國國民黨中央委員會的決策檔案,發現中華民國雖歷經多次外部環境變化,卻始終堅持「光復大陸」的基本國策。本論文發現這是因為蔣介石的政治信念對國民黨政府的歷史經驗、當前與未來情況評估起了決定性的作用。此外,「光復大陸」的實施取決於能否在國際上孤立中共,而後者又仰賴對美國關係的經營,國研所的學術外交也因此成為爭取美國輿論支持不可或缺的一環。隨著1972年後中華民國外交局勢的惡化,國研

所更被賦予在國內推廣「匪情研究」的政治學術化工程,最終並於1975年取得制度上合乎當時法律規範的學術身份。而藉由檢視與重建冷戰轉型期間中華民國對美外交政策的演變,不僅可說明「人」在國際政治中的能動性與重要性,更能為小國影響大國決策提供具體例證。