農業機構公文管理系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳明忠寫的 造自己的船,環我們的島 和的 國史館現藏總統副總統檔案目錄:陳誠(二冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站行政院農業委員會 - 科技部也說明:行政院農業委員會 · 南疆太平之舞影片 · 2017年南中國海珊瑚礁保育國際研討會 · 南沙群島海域水產動植物資源調查及生態系統服務評估.

這兩本書分別來自釀出版 和國立臺灣大學中心所出版 。

國立陽明交通大學 科技與社會研究所 林宜平所指導 劉湘蓉的 重組海洋文明:離岸風電、彰化近沿海漁業與多物種社會世界 (2021),提出農業機構公文管理系統關鍵因素是什麼,來自於離岸風電、近沿海漁業、多物種、社會世界理論、彰化。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 許佩賢所指導 小池 拓人的 日本帝國體制下的臺灣豬隻 (2020),提出因為有 日治時期、屠宰場、地方稅、屠宰稅、家畜市場、統制配給的重點而找出了 農業機構公文管理系統的解答。

最後網站政府機關 - 農田水利署則補充:... 農田水利會灌溉水質管理業務作業系統 · 農田水利設施工程管考系統 · 農田水利雜誌全文資料庫管理系統 · 農業機構公文管理系統 · 台北市政府 ...

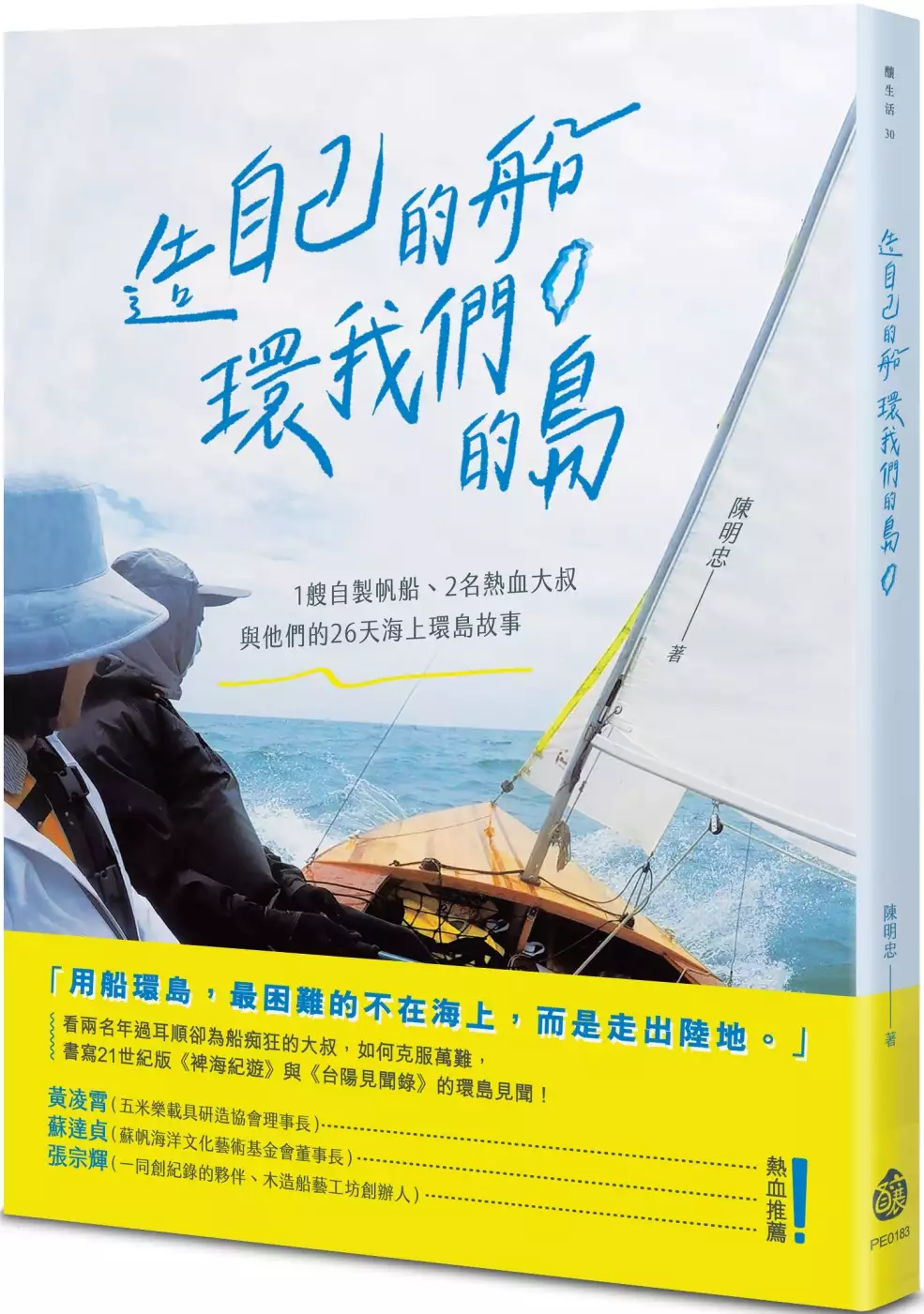

造自己的船,環我們的島

為了解決農業機構公文管理系統 的問題,作者陳明忠 這樣論述:

✓帆船也能DIY?──只要有心,三夾板就能打造一艘帆船 ✓環島一圈,要取得十五「國」簽證?──海上在走,公文要有,與政府機關的斡旋全紀錄 ✓無汽油、無動力,走船只能看天臉色!──和天象與潮汐鬥智鬥勇的26天 「浪花不斷拋來,在空中綻放於朦朧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋──這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地物,地圖也要記在腦海中:沙灘、岩礁、肉粽角、村落、港口……而且要在一兩公里外海就能看出來。小船不若大船,人在上面可以優雅地翻看海圖。浪起,船身是沒有平靜的一刻,一會兒左傾,人要往右坐,而不小心右傾了,人又要即刻往左移──假

如移動位置有誤,你就是翻船的豬隊友。」──節錄自〈第一天 看風水出發〉 臺灣環島熱潮風靡多年,無論駕車、鐵道或單車,方式五花八門。本書作者陳明忠與環島夥伴張宗輝兩位皆是資深帆船玩家,除了玩船、也熱衷於造船,在累積多年船帆經驗後,兩人決定嘗試挑戰臺灣首組以「無油電動力四點二米帆船環島一圈」雙人行船的紀錄。 歷經三個半月的造船工程、和十五縣市政府周旋申請公文,以及在淡水河十多次的行前練習,2018年6月17日從新北市竹圍漁港出發,沿西部海岸一路南下,在26天後成功環臺一圈並返回原點;當然,整個過程並非「一帆風順」,翻船、停泊漁港失敗、風向與潮汐瞬息萬變、船體零件毀損、乃至面對公家單位的

消極應對等種種挫折,從出發的那一刻便如影隨形。幸好,憑藉陳明忠與張宗輝兩人的豐富經驗,還有許多陸上老友和陌生人的協助與鼓勵,才讓整趟旅程平安結束。 「凡海舶不畏大洋,而畏近山;不患深水,而患淺水。舟本浮物,有桅御風,有舵辟水。」三百多年前,郁永河以《裨海紀遊》記述漂洋過臺的見聞和感悟;三百多年後的今日,即使時過境遷,海島子民的基因在陳明忠與張宗輝體內仍騷動著,他們期盼這趟古典帆船行旅,能引起更多人關注臺灣的土地,以及更勇於投身自製帆船運動,閃耀海洋國度的風采。 本書特色 ▲臺灣第一本「自製無動力帆船環島」紀實手札,從識船、製船到玩船,作者陳明忠與夥伴張宗輝期盼以親身實踐拋裝引玉,

領進更多有志之士投入帆船運動。 ▲書中百幅照片,忠實呈現環島旅途的悲歡血汗,以少見的海洋視角回望陸地,見證臺灣繁複多樣的人文風景。 各界推薦 黃凌霄(五米樂載具研造協會理事長) 蘇達貞(蘇帆海洋文化藝術基金會董事長) 張宗輝(一同創紀錄的夥伴、木造船藝工坊創辦人) ──熱血推薦!

重組海洋文明:離岸風電、彰化近沿海漁業與多物種社會世界

為了解決農業機構公文管理系統 的問題,作者劉湘蓉 這樣論述:

台灣當前能源轉型對於離岸風電與西部海域漁撈漁業實際發生衝突的原因,以及衝突背後蘊含的資訊及權力不對等,常常無法在離岸風電蓬勃發展之際同步納入討論。連帶地,目前因應衝突的方式以發放施工期間的漁業補償金為主,醞釀漁業轉型方案為輔。然而,這些因應措施是否真能消弭衝突的根源? 本研究以彰化近沿海漁業及多物種為例,探討離岸風電作為大型能源技術,在技術、社會與環境面向有待解決的問題。本文以社會世界理論(Social Worlds Framework)為主要分析基礎,指出近沿海漁業及多物種是離岸風電相關但容易忽略(implicated)的行動者,彼此之間不僅具有權力差異,離岸風電也可能對其帶來不可逆

的影響。 本文分成兩部分,第二章首先探討技術爭議的關鍵所在。我們跟著離岸風電的步伐,檢視離岸風電社會世界在台灣如何形成,以及為什麼變得強大。第三章檢視漁撈技術與社會之對話過程,探討近沿海漁業社會世界處於相對弱勢狀態的原因,以及漁撈技術與離岸風電技術合作的可能性。 關於研究貢獻,除了釐清前述爭議的關鍵,本研究亦指出當前能源轉型政策,在技術面向的規劃、執行與監督,以及社會與環境面向的配套措施等仍有諸多不足。其中,離岸風電作為大型能源技術,其力量與發展應更為審慎,避免對社會及海洋環境帶來更多非必要或不可逆的衝擊與影響。

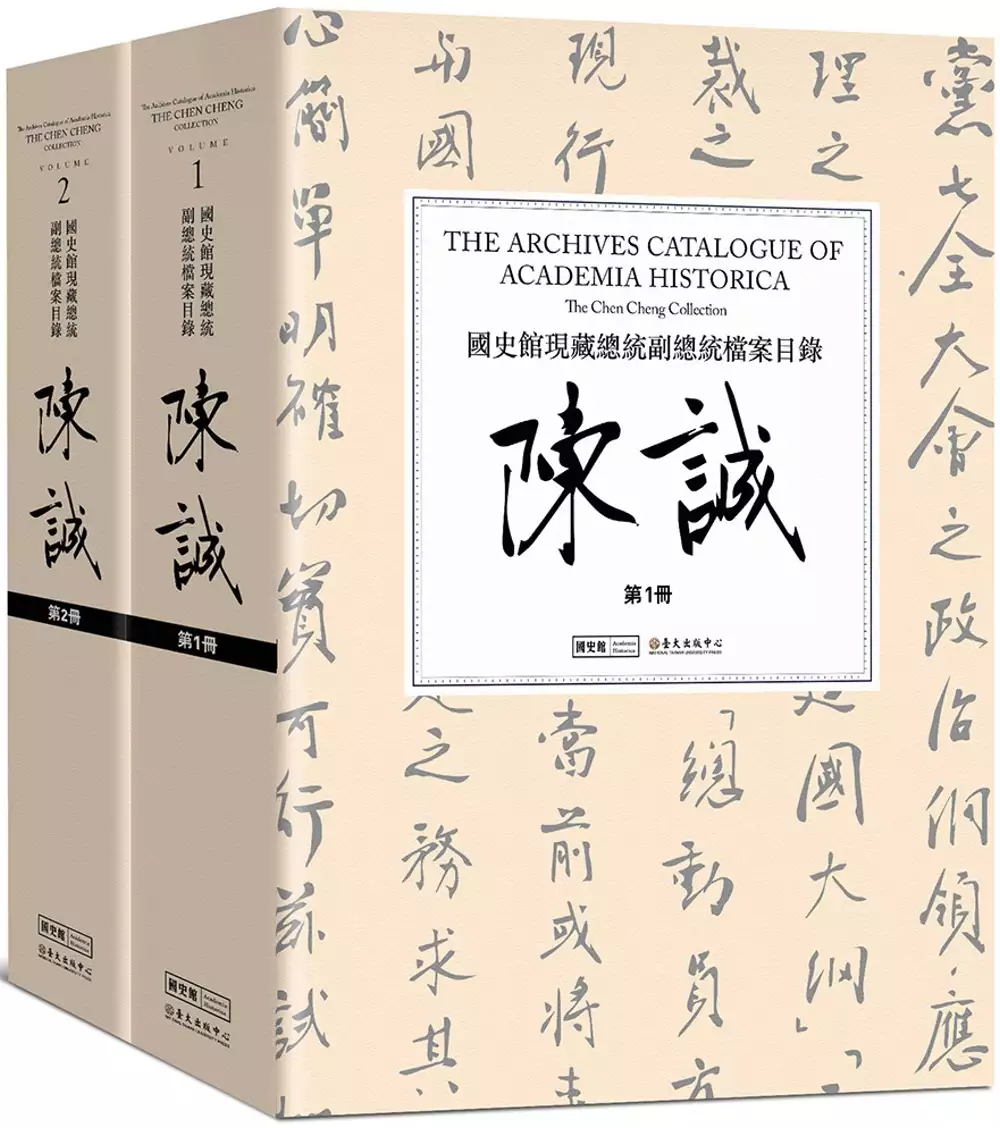

國史館現藏總統副總統檔案目錄:陳誠(二冊)

為了解決農業機構公文管理系統 的問題,作者 這樣論述:

陳誠,字辭修,別號石叟,浙江青田人。生於西元1898年l月4日,卒於1965年3月5日,享年68歲。曾經參與東征、北伐、平亂、剿共、抗日、戡亂諸役。來臺以後擔任臺灣省政府主席、兩任行政院院長、兩任副總統等要職,著手推行幣制改革、軍隊整編、土地改革等重要措施,對國家的安全和社會的穩定有相當大的貢獻。 本目錄收錄之文件檔案年代起自1897年至1989年,分為石叟叢書、書函與日記、專著與講詞、行誼、政務、外交與國際事務、軍事國防、臺灣省政府、湖北省政府、國民黨黨務、邊政資料等11個副系列分類。 【第1冊】 石叟叢書 總目 文電 言論 專著 計畫 傳記 語錄 雜著 附存 續編 書函與

日記 家書 函電 手稿 日記 專著與講詞 講詞 專著 其他 行誼 傳略 大事記與日誌 行誼剪輯 陳誠追思剪輯 譚祥追思剪輯 其他 政務一 行政院 行政院設計委員會一 【第2冊】 政務二 行政院設計委員會二 行政院美援會 行政院僑務委員會 光復大陸設計委員會 東北行轅 其他 外交與國際事務 外交事務 國際參考資料 國際輿論 其他 軍事國防 對日作戰 剿匪戡亂 軍事訓練 整軍建軍 軍事政策與制度 參考資料與研究調查 其他 臺灣省政府 工作報告 會議與紀錄 法規與政策 臺灣省政紀要 土地改革 八七水災 石門水庫 其他 湖北省政府 工作報告 會議與紀錄 法規與政策 省政資料 教育文化 其他 國民黨黨

務 工作報告 會議紀錄 其他 邊政 總類 蒙藏 東北(偽滿) 其他 導言 陳誠,字辭修,別號石叟,浙江青田人。生於西元1898年l月4日,卒於1965年3月5日,享年68歲。先生22歲投身軍旅,而立之年出任國民革命軍第二十一師師長,其後歷任國民革命軍總司令部警衛司令、第十一師師長、第十八軍軍長、集團軍總司令、武漢衛戍總司令、戰區司令長官、湖北省政府主席、軍政部部長、參謀總長、東北行轅主任等職務,曾經參與東征、北伐、平亂、剿共、抗日、戡亂諸役。來臺以後擔任臺灣省政府主席、兩任行政院院長、兩任副總統等要職,著手推行幣制改革、軍隊整編、土地改革等重要措施,對國家的安全和社會的穩定有

相當大的貢獻。 先生一生身處歷史的變局,雖在戎馬倥傯之際,對資料的蒐集和保存頗為留意,特設「石叟資料室」整理其治軍從政所蒐集之珍貴資料,1963、1964年更親自口述平生經歷,並於晚年彙編而成《石叟叢書》暨總目共73冊。1965年先生積勞病逝,哲嗣陳履安先生商請原編輯等續編叢書12冊,合前編共為85冊。《石叟叢書》為反映歷史變遷、紀錄國家發展的珍貴資料,更為研究先生及民國史的重要史料。 2003年12月3日,國史館與陳履安先生就《石叟叢書》及相關文物移轉事宜達成共識。2004年5月3日,雙方簽訂編印《石叟叢書》等相關事宜備忘錄,此後,國史館積極進行陳誠副總統文物點收工作,先後進行1

8次,共動員了82人次進行清點,至2005年3月9日完成所有文物的點交手續;並於3月5日,陳誠副總統逝世40周年,舉行「陳副總統辭修先生文物捐贈暨《石叟叢書》線上啟用發表會」,會上,陳履安先生代表家屬正式捐贈陳誠副總統文物予國史館,成為2004年1月20日「總統副總統文物管理條例」公布實施以來,首批進入國史館典藏的總統副總統文物。 陳誠副總統文物區分為3大類,一為包括《石叟叢書》及「石叟資料室」所蒐藏的相關文件史料約7千7百餘冊(件),二為照片1萬7千6百餘張,三為包括軍服、刀槍、印信、勳章等器物共約4百餘件。 本全宗史料已全部完成初步整理,計:文件1,901卷、照片191卷、底片

7卷、圖書2,635冊、視聽70件、器物429件。其中文件檔案已完成細部整編,共建置19,661筆目錄資料,掃描25萬7千餘頁影像圖檔。 文件檔案年代起自1897年至1989年,分為石叟叢書、書函與日記、專著與講詞、行誼、政務、外交與國際事務、軍事國防、臺灣省政府、湖北省政府、國民黨黨務、邊政等11個副系列分類。 一、石叟叢書 分為總目、文電、言論、專著、計畫、傳記、語錄、雜著、附存、續編等10個副副系列分類。 (一)總目:石叟叢書總目錄。 (二)文電:收錄陳誠呈蔣中正函電、簽呈及報告,陳誠與各界往來書函、電文以及致僚屬手令、條示等。 (三)言論:收錄192

8年起陳誠任國民革命軍總司令部警衛司令,至1963年任副總統兼行政院長時之講詞。 (四)專著:收錄抵禦外侮與復興民族,抗戰方略,總裁革命之理論與實踐,法令不能推行之研究,臺灣土地改革紀要。 (五)計畫:收錄國防建設計畫,新湖北建設計畫大綱,國家建設計畫大綱,大武漢建設計畫大綱,軍事委員會陸軍整理計畫,軍事委員會抗戰軍人及其家屬撫卹救助計畫。 (六)傳記:收錄陳辭修先生言行紀要,從政回憶──我與湖北、臺政一年、四年行政院長之回憶,從軍回憶──北伐、平亂、剿匪、抗戰。 (七)語錄:收錄湖北省政府委員會議主席指示摘鈔,臺灣省政府委員會議主席指示摘鈔,行政院院會院長指示摘鈔,革

命實踐研究院各期組座談會主任指示摘鈔,客座談話,隨感錄。 (八)雜著:收錄書告20篇、論著14篇,均係就其職責所發告勉所屬及軍民之詞,以及與所任職務有關的論述;雜文28篇,多為序跋及哀悼文字。 (九)附存:收錄蔣中正手書諭令及陳誠手稿影本,各方友好函電、建議及報告,及與陳誠有關之報章剪輯。 (十)續編:收錄石叟文集,石叟言論集,副總裁中常會指示彙編,行政院院會院長指示摘鈔,行政院施政報告,加速經濟發展計畫,八七水災,軍事會談重要發言摘鈔,反攻大陸準備工作督導委員會會議指示摘鈔,舊日記剿匪作戰有關問題之摘要類鈔,石叟筆記,談話錄,訪美、越、菲專輯,友聲集,輿情集。 二、書

函與日記 分為家書、函電與函件、手稿、日記等4個副副系列分類。 (一)家書:前20卷為陳誠與夫人譚祥30餘年的往來信函,第21至28卷,多為1960至1963年陳誠任副總統期間,致陳履碚、陳幸、陳平等子女及女婿余傳韜的書信。 (二)函電與函件:內容可分為簽呈、函電、建議3類,時間涵蓋1929至1963年。包括陳誠上蔣中正的簽呈、函電、建議,陳誠的重要電稿、函稿及文電。 (三)手稿:內容包括陳誠隨手所記行程表、工作提示等紙條,演講致詞的手稿,收錄於石叟叢書續集的函稿、簽呈、筆記、手令、電稿等原稿,蔣中正的函稿及手令。 (四)日記:包括淞滬戰役陣中日記,1931至19

33年、1935年、1937至1940年、1942至1946年、1949至1950年、1954至1964年陳誠日記。 三、專著與講詞 分為講詞、專著、其他等3個副副系列分類。 (一)講詞:包括除了依時間編排收錄的言論集、訓詞集、政論集、言行錄外,尚有其他主題性的講詞輯錄。 (二)專著:包括中日戰爭之始末與教訓,如何實施耕者有其田,青年的責任與國家的前途,軍事要覽,湖北省政府施政要旨,湖北教育—三民主義的文化建設與我們的責任。 (三)其他:收錄屬於他人的講詞或專著,包括東南亞地方自治,胡適講稿,中國古代兵學思想,孔孟治兵語錄,戚繼光先生語錄,中國戰時資源問題,日德意

三國之農民運動,共黨威迫利誘下的中國大陸農村,社會革命與農民運動,對華北敵偽的觀察,Taiwan die Insel der Freiheit und der Hoffnung(臺灣──自由希望的寶島),The Vital Problem of China(中國存亡問題),民初及開國文獻等。 四、行誼 分為傳略、大事記與日誌、行誼剪輯、陳誠追思剪輯、譚祥追思剪輯、其他等6個副副系列分類。 (一)傳略:包括青田文史資料—陳誠專輯,集忠誠勇拙於一身—陳誠傳,陳誠畫傳,陳誠詳歷影本,China and the Chinese──Chen Cheng(中國與中國人──陳誠傳略)。

(二)大事記與日誌:包括湖北省政府大事記,臺政紀要,1956至1964年副總統任內日誌。 (三)行誼剪輯:包括60壽誕各方賀詞集,參謀總長任內時期言行,行誼剪輯,治鄂政績紀念文,陳誠剪報輯,就任副總統前後新聞彙輯,榮登揆席各方賀辭,膺選第3任副總統剪報專輯,有關陳誠輿論剪報輯,萬里新聞—陳誠行誼剪輯。 (四)陳誠追思剪輯:包括陳誠紀念集、紀念文集、紀念文集選粹、逝世三週年紀念冊、逝世十週年忌辰剪報、殯葬典禮程序,黃朝琴懷念陳誠文,各報章雜誌悼念陳誠追思剪輯,海外人士悼念陳誠追思剪輯,海外僑報對陳誠逝世言論反應輯要。 (五)光復大陸設計研究委員會:包括陳誠對光復大陸設計研究

委員會各項問題之指示,光復大陸設計研究委員會各區組等研擬工作表解,光復大陸設計研究委員會方案處理表解,大陸光復後國家建設總方案分區建設方案草案等。 (六)東北行轅:包括陳誠兼東北行轅主任資料及附件。 (七)其他:包括政治會議工作報告,中央公務人員生活必需品配給概況,制憲提案,甘肅省民政報告等。 六、外交與國際事務 分為外交事務、國際參考資料、國際輿論、其他等4個副副系列分類。 (一)外交事務:包括雅爾達會議秘密文件,陳誠訪美剪報、紀實,美國總統艾森豪訪華資料,陳誠與美國軍援調查團談話要點,中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約暨有關資料彙編,中美外交關於共黨問題資料

彙輯,中華民國與日本國間和平條約,日本對各國賠償問題,中蘇問題重要資料彙輯等。 (二)國際參考資料:包括麥克阿瑟免職事件之研究,中美兩國在亞洲區域合作反共計畫資料彙編,中美關係資料彙編,日內瓦會議情報、參考資料,我與中東各國外交資料彙編,國際外交資料彙編,國際問題研究資料,國際問題參考資料,國際裁軍談判之概況,國聯調查團報告書,聯合國與臺灣問題等。 (三)國際輿論:包括斯坦因與毛澤東、朱德會見記,中美週報,北大西洋公約資料剪報,外國報紙關於臺灣之報導,英美報紙對於麥克阿瑟訪臺後之臆測,美國特使魏德邁來華之分析抉要,美國對華政策輿論輯要等。 (四)其他:包括麥克阿瑟向美國國會報

告辭,多哥共和國孟奧大勳章證書。 七、軍事國防 分為對日作戰、剿匪戡亂、軍事訓練、整軍建軍、軍事政策與制度、參考資料與研究調查、其他等7個副副系列分類。 (一)對日作戰:包括有關抗戰準備及其實施全般性,林蔚文抗戰日記節錄,陳誠答覆關於抗戰之問題,上海抗戰中日文宣傳資料,淞滬戰役陣中日記,淞滬戰役戰況副電集,淞滬戰役部署情形,武漢會戰戰鬥詳報,中日戰爭上海戰役回憶錄,中日戰爭武漢會戰回憶錄,中原之戰剪報集,南寧會戰經過,桂南作戰經驗與教訓,賓陽戰役經過,反攻南寧戰役經過,外籍記者團訪問湘北勝利戰蹟特輯,抗戰末期美援抗戰軍事損失及接收日本賠償資料,抗戰期中敵偽情報,抗戰叢刊,武漢

衛戍總司令任內防守武漢,第一、六、九戰區司令長官任內資料,遠征軍司令長官任內資料,南昌附近會戰經過,永修南昌間作戰經過,粵北戰役經過概況,長沙會戰經過,鄂西會戰回憶錄,1944年第一戰區軍事概述,處理日本投降文件彙編,抗戰三年自我之檢討等。 (二)剿匪戡亂:包括國民革命軍討逆軍第十八軍援贛經過概略,第三路軍贛南剿匪作戰經過概要,贛粵閩湘鄂北路剿匪軍第三路軍五次進剿戰史,蛟湖戰役回憶錄,宜昌行轅剿匪經過紀實,剿匪軍第一路晉西剿匪作戰紀要,晉陝綏寧四省邊區剿匪總指揮任內資料,晉陝綏寧四省邊區剿匪經過,共軍關於進攻堅固陣地的戰鬥指示,共黨之電文與行為綜合表,收復華北及建軍與整編各項意見彙輯,參

謀總長兼東北行轅主任任內軍事資料,國防部作戰會報紀錄,處置共黨問題意見彙輯,湖北省綏靖會議記事錄,剿匪戰略戰術的總檢討,戡亂時期重要軍事統計,對戡亂軍事之總評及訓示等。 (三)軍事訓練:包括各國軍備概況,軍事委員會軍官訓練團將官研究班訓練大綱,軍事委員會戰時工作幹部訓練團訓練綱要,廬山軍官訓練團教育長任內資料,峨嵋軍官訓練團教育長任內資料,峨嵋訓練集選輯,中央訓練團教育長副團長任內資料,1937年盧山暑期訓練團第二期各組受訓人員職務統計表,廬山暑期訓練團有關文件彙編,國軍軍事訓練及國防諸準備實施方案等。 (四)整軍建軍:包括陸軍整理處整軍經過紀要,全國軍事整理草案各項方案目錄,東南

區軍費預算資料,整軍紀要,軍政部長、參謀總長任內有關整軍圖表,整軍參考資料。 (五)軍事政策與制度:包括南岳政工會議決議案,軍事委員會政治部設計草案彙編,軍事委員會政治部籌備草案,政治部長任內各屬人員工作報告,軍委會聯合業務會議紀錄,軍政部長任內補給資料,參謀總長任內參謀會報紀錄,軍政部長任內工作計畫施政大綱,軍政部長任內軍事復員計畫,軍政部長任內軍政部組織,參謀總長任內參謀會報紀錄,參謀總長任內部務會報紀錄,對於建國工作之研究,戰時編餘官兵復員官兵榮軍安置及退役制度資料等。 (六)參考資料與研究調查:包括人才調查資料,空軍年鑑,軍事統計月報,中央陸軍軍官學校史稿,日軍島嶼守備部隊

戰鬥教令,世界戰史資料,抗戰時期經濟參考資料,抗戰勝利後國內政治問題概觀,國民革命六大戰史輯要,剿匪戰史等。 (七)其他:包括徐中齊策反年達輪案,軍歌歌詞。 八、臺灣省政府 分為工作報告、會議與紀錄、法規與政策、臺灣省政紀要、土地改革、八七水災、石門水庫、其他等8個副副系列分類。 (一)工作報告:包括軍工協建臺北地區防洪治標計畫工程概況,實施耕者有其田前後承領耕地農戶收益負擔比較調查表,臺灣省政府工作考成報告,臺灣省政府施政報告,臺灣省農業組織調查報告書,臺灣省糧食政策推行情形之說明等。 (二)會議與紀錄:包括臺灣省1949、1950年度行政會議特輯,臺灣省政府委

員會第82至127次會議紀錄,臺灣省政府委員會主席指示彙輯、指示備忘錄,臺灣省糧食座談會紀錄及有關參考資料等。 (三)法規與政策:包括臺灣省政府1949年度施政方針、1950年度施政方針草案,調整省區方案草案。 (四)臺灣省政紀要:包括機構調整概況,徵兵概述,合作事業與合作農場,實行三七五減租,穩定物價,對外貿易,防洪與灌溉,糧食增產,公地放租,交通建設,地方自治,勞工保險,臺灣水泥、煤炭、林業、肥料、紡織、茶葉、糖業及鐵路等。 (五)土地改革:包括土地改革之理論與實際,土地改革資料彙編,土地法,土地問題與土地行政,放領公地扶植自耕農手冊,都市平均地權法令彙編,實施耕者有其田

條例暨施行細則,臺灣土地改革之檢討改進方案,臺灣省三七五減租考察報告,臺灣省辦理公地放領地籍歸戶限田計畫工作概況等。 (六)八七水災:包括八七水災報告書,災區重建工作實施狀況檢討表,災區重建計畫、計畫綱要,災區重建工作報告,救濟暨重建工作報告書,災區重建工作有關規定彙編,災區住宅重建初步工作報告書。 (七)石門水庫:包括石門水庫建設委員會全體委員會議及常務委員會議紀錄,水庫工程定案計畫報告,水庫工程計畫,水庫建設委員會報請備案資料彙編,石門水庫建設誌。 (八)其他:包括陳誠視察農村報導,今日之臺灣,資源委員會在臺灣各生產事業單位概況,臺灣省地方自治協會獻旗代表名單,臺灣省首屆

民選縣市長紀念冊,蘇俄之農業政策等。 九、湖北省政府 分為工作報告、會議與紀錄、法規與政策、省政資料、教育文化、其他等6個副副系列分類。 (一)工作報告:包括湖北省政府工作、施政報告,湖北省政府業務檢討參考資料,湖北各縣視察督導報告提要,湖北省政府收復失地後工作綱要,湖北省財政報告書,湖北省辦理農田水利有關重要文電彙輯,湖北省糧政資料等。 (二)會議與紀錄:包括全國第三次內政會議提案,湖北省行政會議決議案,湖北省政府委員會主席指示備忘錄,湖北省政府委員會會議議案全文彙輯,湖北省政府委員會談話會議案全文彙輯,湖北省1941年度黨政軍工作總檢討暨行政會議大會彙編,湖北省政府

委員會議事錄等。 (三)法規與政策:包括湖北省政府行政計畫、施政計畫及報告、施政計畫草案,大武漢市建設計畫草案、計畫大綱草案,新湖北建設計畫大綱、計畫大綱草案,湖北省縣各級組織法規彙編,武漢及收復區各縣緊急善後工作要點,湖北省自治財政法令彙編,湖北省平定物價紀實,湖北省物價管制之實施與平定物價辦法,湖北省憑物證物交換與分配法令彙編,湖北省平價物品供應處法令彙編等。 (四)省政資料:包括新湖北建設紀要,湖北省建設資料彙輯,湖北各縣徵收實物二五減租新縣制實施情況彙編,湖北省政資料彙輯,湖北省政資料彙輯續編,湖北省政府業務檢討參考資料,湖北省鹽政有關重要文電彙輯,湖北省管制物價重要文電彙

輯,鄂東鄂北問題有關重要文電彙輯,湖北省調整省縣級機構有關重要文電彙輯,湖北省普通考試有關重要文電彙輯,湖北省政府改革公文格式有關文電彙輯,天祜垸案。 (五)教育文化:包括新湖北教育紀實,計畫教育概論,計畫教育叢書稿,湖北省中等教育資料彙編,湖北省立教育學院及國立湖北師範學院一覽,湖北省立聯合中等以上學校相關統計,湖北省立聯合中等以上學校高工分校及農學院概況彙輯,湖北省各中等學校教職員暑期教學討論會重要文電彙輯等。 (六)其他:包括湖北省年鑑,湖北省政府大事紀,湖北省政府職員錄,湖北省臨時參議員候選人名單。 十、國民黨黨務 分為工作報告、會議紀錄、其他等3個副副系列分類

。 (一)工作報告:包括對全國代表大會、中央委員會全體會議施政報告、五院工作報告、黨務報告,戰時黨政三年計畫大綱草案,黨務工作會議資料彙編,中國國民黨對於共產黨應取之方針與態度,三民主義青年團團章草案,中央訓練委員會資料彙編,中央訓練團黨政訓練班相關資料等。 (二)會議紀錄:包括中央政策委員會、中央改造委員會、行政院從政黨員政治小組、中央委員會常務委員會、五中全會、全國代表大會等會議日程、會議紀錄暨參考資料、決議案彙編。(三)其他:包括革命實踐研究院國家建設研究班第三期同學錄,光復大陸政治行動綱領空投傳單等。 十一、邊政 分為總類、蒙藏、東北(偽滿)、其他等4個副副系列

分類。 (一)總類:包括邊政資料彙編,邊疆政治參考資料,邊疆資料彙輯,東北及內蒙現況研究週報。 (二)蒙藏:包括中俄間有關蒙古大事記,內蒙匪情概況續編,外蒙古40年來之政治動態,外蒙資料彙編,蒙古呼倫貝爾地方畜牧經營概況,蒙古盟旗制的意義和沿革,西藏大事記,西藏現勢,西藏與中印邊界問題,藏胞反共抗暴運動之研析,蒙藏工作應有之認識,蒙藏參考資料等。 (三)東北(偽滿):包括東北土地總檢討,東北工礦、水利、交通、郵政、電業、教育概況,東北涉外大事記,偽滿現狀,偽滿內政、司法、金融、財政、教育文化總檢討,偽滿商業概況。 (四)其他:國民參政會川康建設視察團報告書。 本書

由本館修纂同仁共同執行出版,除檢視和審訂各件的摘由描述、改正訛誤或新增內容或重新撰寫,並盡力查核檔案中所提及的人名,提升參考價值。這些經過仔細校訂的檔案目錄,除了出版成書本式目錄,亦將透過本館檔案目錄檢索系統提供閱覽者查詢。期望透過檔案目錄的出版與檔案圖像的公開,便利海內外研究者的運用,不僅提高檔案史料的信實基礎,更加強學術研究的深度與廣度。

日本帝國體制下的臺灣豬隻

為了解決農業機構公文管理系統 的問題,作者小池 拓人 這樣論述:

本文從日治時期臺灣豬隻宰殺的歷史出發,從財政、屠宰法規、肉品流通、戰時統制四個層面來切入日本帝國體制下的臺灣豬隻,重新思考日本統治臺灣的殖民地特性。1898年後藤新平來臺擔任臺灣總督府民政長官,以臺灣財政獨立為目標,開拓新的稅源,屠宰稅被列為地方稅的稅目之一。臺灣總督府利用臺灣人好吃豬肉習慣,屠宰稅在地方財政上具有一定的意義。總督府主要透過兩個措施來增加屠宰稅收入。首先透過大量設置屠宰場地,並使其公營化,再創設比日本還嚴格的屠宰法制,來監督私下屠宰。除了確保食品安全之外,也使臺灣屠宰稅大幅成長。臺灣總督府將豬隻視為一種稅源,對於豬隻相關傳統民俗採取舊慣溫存,促進臺灣人的養豬活動。隨著縱貫鐵路

的發達,連接起豬隻生產地與消費地,形成新的肉豬運輸系統。1920年代以後,各市都設有「家畜市場」,除了實現豬肉供需平衡之外,也讓家畜仲介商與屠戶進行肉豬交易,避免豬農與消費者虧損的風險。臺灣總督府1930年完成本島養豬改良事業後,豬農的飼養技術也提升,開始利用進口飼料。雖然中日戰爭後,進口飼料受到限制,臺灣島內的養豬業於1940年開始衰退,然而豬隻作為本島屠宰數量最多的家畜,臺灣總督府因此得以透過屠宰場,展開肉豬的收購之外,豬皮也成了民間皮革資源。日本帝國統治下的臺灣,以後藤新平創造的地方稅制度為起點,屠宰場成為肉品流通過程中捕豬的「網子」,日本統治者將臺灣豬隻利用為財政、肉品流通、戰時動員的

資源。

農業機構公文管理系統的網路口碑排行榜

-

#1.雲市集農業館最高補助3萬元只到9/15 快找叡揚創造長銷效應

中華民國農訓協會則使用Vital OD電子公文系統,將簽核記錄完整保存 ... 雲市集農業館六大方案包含:一、Vital CRM客戶關係管理系統,管理會員找新生意 ... 於 www.cna.com.tw -

#2.憑證相關應用系統

... 申辦系統; 行政院公共工程委員會–政府採購領投標系統; 國家發展委員會–公文交換e網通; 金融監督管理委員會–證券期貨市場公文電子交換系統; 行政院農業委員會–公文 ... 於 gcp.nat.gov.tw -

#3.行政院農業委員會 - 科技部

行政院農業委員會 · 南疆太平之舞影片 · 2017年南中國海珊瑚礁保育國際研討會 · 南沙群島海域水產動植物資源調查及生態系統服務評估. 於 www.most.gov.tw -

#4.政府機關 - 農田水利署

... 農田水利會灌溉水質管理業務作業系統 · 農田水利設施工程管考系統 · 農田水利雜誌全文資料庫管理系統 · 農業機構公文管理系統 · 台北市政府 ... 於 ia.geo.com.tw -

#5.全國農業金庫Agricultural Bank of Taiwan -

全國農業金庫的設立,建構農業金融體系,輔導並協助農會、漁會信用部事業發展,辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融,促進農業經濟發展。 於 www.agribank.com.tw -

#6.前聯合國副秘書長叛逃案(一) - ZH中文网

在他隨身攜帶的公文包裏面裝的是他個人的一些材料。 ... 這個上層系統是由在黨、政和其他機構中擔當最重要的職務的人組成的。擔任葛羅米柯的顧問一 ... 於 www.zhdate.com -

#7.歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

... 機械製造, 飛行控制, 機構機械, 材料製程, 職安衛生, 生產採購, 物料管理 ... 花東服務中心一般業務人員, 資訊人員-網路系統管理, 一般農業, 洗錢防制人員 ... 於 www.public.com.tw -

#8.農委會計畫SOP - 國立中興大學研究發展處

農業 科技研究發展計畫:農委會核定計畫編號(EX:108農科-X.X.X-檢-e9(X)),為農業 ... 投標計畫之經費規劃表,依照校內流程敬請計畫主持人至公文系統寫簽呈,並依照 ... 於 research.nchu.edu.tw -

#9.一、公文寫作(函)【配分30 分】 全國農業金庫的成立宗旨

該公司組織系統,包括董事會、監察人會,總公司及營業單位。 ... 發展計畫之執行,並做好工作進程之規劃與安排,以促進農業金融機構之健全經營與管理並提升其競爭力。 於 yamol.tw -

#10.歡迎進入財團法人全國農漁業及金融資訊中心網站

建置完成農漁會信用部資訊共用系統,105年底完成28家農漁會.... 於 www.naffic.org.tw -

#11.農漁會資訊共用系統- 農金雲端公文系統上線說明會第二彈來了

全國農業金庫為推廣農漁會使用線上簽核公文系統,辦理109年度農金雲端公文系統 ... 漁會把關不是只是口頭上說說的為確切落實農金資訊導入國際資安管理標準ISO27001 於 www.facebook.com -

#12.函轉行政院農業委員會林務局南投林區管理處奧萬大自然教育 ...

四、檢送該處奧萬大自然教育中心108 年度暑期專業研習-「野生動物調查三日營」簡章1 份,請相關人員踴躍參加,請核予出席人員公(差)假登記、課務排代(經費由各校自行 ... 於 www.myps.hlc.edu.tw -

#13.行政院函

理作業要點、99年6月17日停止適用「機關檔案管理 ... 40 個公文電子交換統合管理系統,已有8,424 個使用機關, ... 電子交換方式送達金融機構,於97年開始試辦,金融機. 於 163.19.76.123 -

#14.農委會統籌,勞動部協力紓緩農業缺工。

您好: 您的朋友由勞動部全球資訊網中文網官網轉寄一篇「農委會統籌,勞動部協力紓緩農業缺工。」文章給您文章連結如下:https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/19979 ... 於 www.mol.gov.tw -

#15.「農委會管理系統」懶人包資訊整理(1)

農委會管理系統資訊懶人包(1),行政院委員會農業計畫管理系統...登入系統請直接登入您帳號、 ... 請選擇 ... ,農業機構公文管理系統. 請輸入您的帳號及密碼. 驗證碼. 於 1applehealth.com -

#16.租用漁船從事水產資源海洋環境調查研究及漁業管理措施

一、行政院農業委員會為規範租用漁船從事水產資源、海洋環境調查研究、漁業管理 ... (六) 前點第七款:經目的事業主管機關同意進行海洋工程之公民營機構或其委託機構。 於 www.fa.gov.tw -

#17.行政院農業委員會臺南區農業改良場

三、行政院農業委員會103 年3 月5 日農秘字第1030102311 號函訂定「第7 屆農 ... 施公文線上簽 ... 系統」. 為使本場研究及推廣文獻能. 完整典藏,各種內部管理表. 於 www.tndais.gov.tw -

#18.行政院農業委員會農業金融局辦事細則 - 全國法規資料庫

十)本局業務電腦化與資訊系統、資訊安全之規劃建置、管理及安全維護。 ... 八)農業金融機構有關農業貸款業務之管理、監督、檢查、輔導及考核。 (九)農業融資輔導、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#19.農糧署全球資訊網> 農糧業務> 青年農民專區>相關公文

有機農業; 友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農; 農產業天然災害救助; 生產追溯; 活化農地; 肥料; 農機. 於 www.afa.gov.tw -

#20.新竹縣政府全球資訊網

... 民眾申請或陳情公文案件進度查詢 · 建造執照及雜項執照申請案進度查詢 ... 府內各單位, 民政處, 原住民族行政處, 財政處, 產業發展處, 工務處, 交通旅遊處, 農業處 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#21.網路公用資訊之查詢應用 - 農業藥物毒物試驗所

本系統係查詢全國農業機構資訊系統發展現況之資訊,其內容包. 括:系統現況、開發及啟用時間、主要 ... 先後已完成:公文管理系統、圖書館管理系統、人事出勤查詢管理系. 於 www.tactri.gov.tw -

#22.農業處-公務機關網站 - 屏東縣政府

植物疫情專區 · 行政院農業委會計畫研提系統. 行政院農業委會計畫研提系統 · 行政院農業委員會 · 行政院農業委員會漁業署. 行政院農業委員會漁業署 · 農民銀行曁小地主大佃農 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#23.行政院農業委員會農業試驗所

主題網站 · 創新育成中心 農業試驗所學術典藏SCHOLARS · 國際農業數位知識交流網絡雲端平台 農作物災害早期預警系統 · 農業害蟲智能監測暨管理決策系統 作物優質生產整合資訊 ... 於 www.tari.gov.tw -

#24.附件3. 行政院農業委員會科技發展計畫產學合作先期計畫說明書壹

附件1、產學合作計畫研提公文-參考格式……..………………………………….15 ... 計畫主持人應於產學計畫執行期間,依通知登入農業計畫管理系統填寫季報、期中摘要報告、期末暨成果 ... 於 www.rd.ccu.edu.tw -

#25.雲市集農業館最高補助3萬元只到9/15 快找叡揚創造長銷效應

中華民國農訓協會則使用Vital OD電子公文系統,將簽核記錄完整保存 ... 雲市集農業館六大方案包含:一、Vital CRM客戶關係管理系統,管理會員找新生意 ... 於 www.gss.com.tw -

#26.財團法人農業工程研究中心

灌溉管理、財務管理、總務類、主計人事類、工務類、地理資訊系統於農業及水資源 ... 並且邀請國內外公私立大學教授及學術研究機構人員,跨領域合作從事專案研究計畫。 於 www.aerc.org.tw -

#27.表件1 農業機械類科職能分析 職務內涵

本類科係為從事農業耕作之作物種植、栽培管理、收穫、灌溉機械技術,農產品加工、包裝、冷藏、冷凍等處理等相關機械、機構之設計、研究與改良,自動化作業系統,環控與 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#28.修正「行政院公報管理及考核作業要點」第六點附件一

二、行政院及所屬各機關、機構(以下簡稱各機關)應指定專責人員,負責各該機關 ... 編印中心自公文電子交換系統下載各機關之刊登資料,應逐筆登錄「公報管理系統」( ... 於 theme.ndc.gov.tw -

#29.111.02.21—–宣導「全國家禽衛生管理系統」應用方式,請查照。

111.02.25—–行政院農業委員會自即日起重新受理核發畜牧工作雇主資格認定,請有需求的會員檢具相關文件向農委會申請! J 2 月, 2022 · 公文 其它機構 最新 ... 於 www.ducks.org.tw -

#30.農金雲端公文系統 - 財經貼文懶人包

中央政府單位. 財政部稅務局入口網· 經濟部商業司商工入口網 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 Vital OD 雲端公文管理。 雲端公文管理系統以「精、速、實、簡 ... 於 financetagtw.com -

#31.嚴重特殊傳染性肺炎 - 衛生福利部疾病管制署

COVID-19民眾注意事項 · COVID-19確診個案居家照護管理指引 · COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助 ... 醫療照護機構感染管制相關指引. 於 www.cdc.gov.tw -

#32.歡迎光臨~電子商務入口網- 財團法人農漁會南區資訊中心

本中心標得中華民全國漁會「建置各區漁會電子公文管理暨線上簽核系統完整版建置案」. ... 行動銀行管理平台農金資訊公文系統農業機構公文管理系統農金雲端公文系統農金 ... 於 realestatetagtw.com -

#33.林務局全球資訊網

公共設施維護管理 · 林道維護資訊 · 軌道維護資訊 · 政策宣導執行情形 · 保安林解除審議委員會 · 野生動物保育諮詢委員會會議紀錄 · 行政院農業委員會自然地景及自然 ... 於 www.forest.gov.tw -

#34.行政院全球資訊網

111-04-14 蘇揆:全面提升農業機械化與設備現代化程度加速達成「智慧農業」目標 · 111-04-14 蘇揆:「新臺灣模式」兼顧國家經濟與國人生計政府視疫情發展調整防疫策略. 於 www.ey.gov.tw -

#35.臺灣- 维基百科,自由的百科全书

長期以來,臺灣各級政府機構對「臺」與「台」兩字對政府文書未有統一規定。2002年臺北市政府在馬英九擔任市長推動「正體字運動」時,全面於相關機關的公文與文件 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.標籤: vital od - GSS Cloud 雲端服務

政府同步政府電子交換無縫接軌強化公文管理追蹤能力追求效率簽辦公文零限制組織 ... 農(漁)業產銷班、農(漁)業合作社、農漁會、農業企業機構等組織且符合資格者,只要 ... 於 www.gsscloud.com -

#37.相關連結 - 中華民國全國漁會

電子公文管理系統; 線上電子公文管理系統 ... 農業計畫管理系統 ... 主管機關網站; 農業金融局於93年1月30日成立,負責農業金融機構之監理及政策性農業專案貸款之規劃 ... 於 www.rocnfa.org.tw -

#38.行政院農業委員會水土保持局全球資訊網

本局遵循行政院農業委員會施政主軸,積極推動「健康、效率、永續經營的全民農業」,秉持水土保持為社會服務之精神,推動整體性治山防災,建構社區安全之土石流防災體系 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#39.公文交換作業電子化(臺中區農業改良場)

八十三年後陸續頒布之「文書及檔案管理電腦化作業規範」、「機關公文電子交換作業 ... 其他各級行政機關、學校、事業機構等,由各主管機關自行規劃十成推動為至遲於九 ... 於 www.tdais.gov.tw -

#40.提升縣府公員相關專業投縣府在員工月會邀法政教授專題演講

... 秘書、人事處林育琡科長及農業處張景富科長,並陸續頒發「本府110年下半 ... 城鎮與地方創生的專題演講,過去台灣進行都市規劃,缺乏系統化的整體 ... 於 www.storm.mg -

#41.中共甘肅省委組織部公開選調機關工作人員公告 - 全网搜

省級及以下黨政機關(單位)中已進行公務員或參照公務員法管理登記備案 ... 省委組織部公開選調機關工作人員網上報名系統」,按照系統提示進行註冊, ... 於 sunnews.cc -

#42.農會輔導及會務人員工作手冊

三、本案以聯合授信方式承作,由全國農業金庫擔. 任主辦機構,本會為參貸機構並任管理機構,. 本案科目及額度如下:. 甲項(個人):長期擔保放款新臺幣○元整(借. 於 www.farmer.org.tw -

#43.法規資訊

七)農業機構或農民團體業務資訊化之規劃及推動。 ... 九)本會及所屬機關行政管理資訊系統維運及使用支援。 ... 四)公文檔案影像掃描及資料儲存事項。 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#44.公文寫作技巧及用語用字講義

前臺南縣政府行政管理室主任 ... 一、認清發文機關與受文者之關係(即行文系統) ... 院環境保護署、行政院經濟建設委員會、行政院研究發展考核委員會、行政院農業委員. 於 www.secretariat.taichung.gov.tw -

#45.行政院農委會家畜衛生試驗所研習及實習管理要點

行政院農業委員會家畜衛生試驗所研習及實習管理要點 ... 於國內、外獸醫學及生命科學相關學術機構從事動物衛生試驗研究者。 五、申請時間及程序 (一) 申請時間 於 www.nvri.gov.tw -

#46.銅鑼鄉農會-相關連結-旅遊購物資訊

綠草有機農場 · 銅鑼鄉公所 · 農業機構公文自動化處理系統(完整版) · 大湖地區農會 ... XCA組織及團體憑證管理中心 · 中華民國四健會協會. 於 www.tlfa.org.tw -

#47.公文 - 屏東市農會

農業機構公文管理系統 上線需知 農業機構公文管理系統 · 離線版公文製作系統 更新檔 1.OffLineEditorUpdate_1061215 2.OffLineEditorUpdate_1061222 於 www.ptcfa.org.tw -

#48.農委會「102年度農業學法科專各領域研究計畫議題公告表」

農委會公文: ... 並依據本會「推動學術機構參與農業科技專案計畫實施要點」、 ... 請自即日起研提計畫書草案,有意申請計畫之相關研究人員請至「農業計畫管理系統」( 於 rdoffice.ndhu.edu.tw -

#49.教育學習補習資源網- 全國農漁會公文管理系統的評價費用和推薦

TW和這樣回答,找全國農漁會公文管理系統在在FACEBOOK、PINTEREST、EDU. ... 戶政司全球資訊網-電子戶籍謄本驗證作業· 農漁會行動銀行管理平台· 農業機構公文管理系統. 於 edu.mediatagtw.com -

#50.中共甘肅省委組織部公開選調機關工作人員公告 - 中國熱點

省級及以下黨政機關(單位)中已進行公務員或參照公務員法管理登記備案且 ... 中共甘肅省委組織部公開選調機關工作人員網上報名系統」,按照系統提示 ... 於 chinahot.org -

#51.農業科技產學合作計畫

執行單位為本會所屬試驗研究機構或未通過本會研發成果管理制度評鑑者,依本 ... 登入農業計畫管理系統完成計畫說明書撰寫;計畫說明書經本會核定後,. 於 www.ibms.sinica.edu.tw -

#52.新公文系統元件下載教學及連結 - 新豐國中

新系統適用各式瀏覽器,但IE僅能配合IE10版本,建議使用Google Chrome操作其餘前置準備工作及上線注意事項請參閱附件。 新公文系統網址: http://hchg. 於 sfjh.hcc.edu.tw -

#53.1.常用的公文格式及用語 - 總務處

教育部國民及學前教育署公文行文系統 ... 國立臺灣大學→各研究機構 ... 副本:檔案管理局、本會資訊管理處、公文G2B2C資訊服務中心、資訊工業策進會電子商務研究所、 ... 於 property.niu.edu.tw -

#54.有關禽畜糞再利用之適法疑義 - 行政院環境保護署主管法規共用 ...

_本系統行政函釋內容係函釋作成當時之公文原文,其內所引述法規之名稱及條次可能因法規嗣後異動而 ... 質肥料之原料,再利用機構資格應為「農民、農會、合作社或農業產 於 oaout.epa.gov.tw -

#55.農業機構公文管理系統 :: 全台ATM分佈網

內政部戶政司全球資訊網-電子戶籍謄本驗證作業·農漁會行動銀行管理平台·農業機構公文管理系統·旺旺友聯產 ...,行政院委員會農業計畫管理系統...登入系統請直接登入您 ... 於 atm.iwiki.tw -

#56.ᔬਰᆓ౩! 101 ԑԑൢ! - 國家發展委員會檔案管理局

建置公文線上簽核系統功能機關數」係101 年度新增指標,並配合調整 ... 農業類. 苗栗區農業改良場. 1.35. 1.35. 國營事業機構類 ... 行政院農業委員會水產試驗所. 於 www.archives.gov.tw -

#57.計畫申請訊息( 4件計畫申請案) 11011-1 - 中山醫公告- 中山醫學 ...

請參閱公文說明: 一、依據行政院農業委員會一般農業科技計畫補助作業要點辦理。 ... 擬申請計畫之研究人員請至農業計畫管理系統(網址:https://project.coa.gov.tw)撰 ... 於 msg.csmu.edu.tw -

#58.行政院農業委員會農業科技產學合作計畫研提及管考作業手冊 ...

執行單位為本會所屬試驗研究機構或未通過本會研發成果管理制度評鑑者,依本 ... 登入農業計畫管理系統完成計畫說明書撰寫;計畫說明書經本會核定後,. 於 webap2.nkuht.edu.tw -

#59.全國農會公文管理系統 - 法律貼文懶人包

農業機構公文管理系統 - 行政院農業... - 行政院農業委員會。 沒有這個頁面的資訊。 · 瞭解原因缺少字詞: gl= | 必須包含以下字 ... 於 law.businesstagtw.com -

#60.相關連結 - 農金資訊股份有限公司

地方公職人員資訊服務網 · 農漁會洗錢防制系統 ... 農漁會行員管理平台 · 內政部戶政司全球資訊網-電子戶籍謄本驗證作業 · 農業機構公文管理系統 · 旺旺友聯產險平台 ... 於 www.afisc.com.tw -

#61.財團法人農漁會南區資訊中心公文自動化處理系統(公文製作 ...

公文 自動化處理系統(公文製作精靈2004)教育訓練資料 ... 第10 條機關公文電子交換之管理事項,由行政院指定機關 ... 正本:行政院農業委員會. 副本:本會會務股. 於 www.tkfisher.org.tw -

#62.公務人員訓練機構資源整合之研究 - 第 81 頁 - Google 圖書結果

(5)農業委員會糸佳持漁訓中心。 ... 其中非屬公路專業者(如土木工程人員急救訓練、公路局人事管理人員訓練、公文管理系統文書訓練等)則由相關部會冒"矛束機構冒 H 練。 於 books.google.com.tw -

#63.農業用地興建農舍辦法| 中華民國內政部營建署全球資訊網

但參加興建集村農舍建築物坐落之農業用地,不受土地取得應滿二年之限制。 ... 一)排入灌排系統者,應經該管理機關(構)同意及水利主管機關核准。 於 www.cpami.gov.tw -

#64.歡迎光臨~電子商務入口網

資訊軟體規劃 / POS系統 / 主機代管 / 網站規劃 / 廣告包裝設計 ... 本中心標得中華民全國漁會「建置各區漁會電子公文管理暨線上簽核系統完整版建置案」 ... 於 www.fast.org.tw -

#65.行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局. 100060台北市和平西路二段100號9樓MAP. 電話:(02)2343-1401 傳真:(02)2332-2200. Copyright©動植物防疫檢疫局版權所有. 於 www.baphiq.gov.tw -

#66.電子公文節能減紙續階方案 - 臺北榮民總醫院

30%之目標,惟囿於政府經費與公文管理廠商開發能量,仍 ... 四、推動辦理公文檔案資訊系統優化事宜。 ... 1 公文電子交換暨線上簽核填報系統101 年12 月統計數據。 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#67.「全國農漁會公文管理系統」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「全國農漁會公文管理系統」相關資訊整理- 關於南農. 服務項目. 產品介紹. 成交案例. 下載更新. 聯絡方式. 首頁>成交案例. 本中心標得中華民全國漁會「建置 ... 於 lovetweast.com -

#68.後龍鎮農會

111/04/15 系統暫停服務公告 · 111/04/14 111年4月6日公告農業天然災害低利貸… ... 產銷班組織體系資料服務系統(另開新視窗) ... 農漁會行動銀行管理平台(另開新視窗). 於 www.houlung.org.tw -

#69.環境資源部公文線上系統初步規劃探討

因此,政府為推動. 公文線上簽核作業,公文相關規範也隨之配合修訂,其中包括「文書處理手冊」(99年)、. 「行政院及所屬各機關公務人員電子識別證管理作業要點」(99年) ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#70.過期公告 - 國立交通大學研究發展處

一、 行政院農業委員會函告110年度補助科技計畫申請作業期程,已將來函以 ... 教師至該會「農業計畫管理系統(https://project.coa.gov.tw)」研提計畫 ... 於 rd.nctu.edu.tw -

#71.行政院農業委員會舉辦「愛用國產農漁畜產品」金句,徵求暨網 ...

行政院農業委員會舉辦「愛用國產農漁畜產品」金句,徵求暨網路票選活動辦法乙份(如附件),請踴躍報名參加!! ... 公文管理系統服務網 · 公務福利e化平台 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#72.驗證通過資訊

行政院農業委員會. 產品名稱. 公文管理暨檔案影像管理系統. 產品版本. V1.0. 驗證範圍. 完整版. 通過日期. 96.10.05. 系統使用機關. 於 archives.cisanet.org.tw -

#73.串接全臺310家農漁會IT,農業金庫要當小農金融靠山 - iThome

但小型金融機構規模小且資源少,不容易提供像大銀行一般的金融服務, ... 不過,他也說,農業金庫的公文管理系統、人事系統也用了十年,已經在計畫 ... 於 www.ithome.com.tw -

#74.行政院農業委員會農業金融局委辦科技計畫

[計畫主持人接受「行政院所屬機構」委託(補助)研究計畫總數最多以兩項為原則。] ... 應用軟體, 公文管理系統、會議室系統、公文製作系統、網頁製作系統. 於 www.boaf.gov.tw -

#75.農金獎 - 財團法人農業信用保證基金

各獎項之數據來源,請逕上農金局網站/農業金融機構財務資訊揭露-農漁會信用部經營 ... 基金之網路作業系統,並完成報名程序,無需另行備公文或檢附財業務數據資料。 於 www.acgf.org.tw