農糧署新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許志滄,溫國智寫的 家常美食蒸輕鬆 和許志滄的 台灣小吃都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農糧署全球資訊網> 新聞最前線>農業新聞也說明:友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農 ...

這兩本書分別來自米樂文化 和米樂文化所出版 。

國立屏東科技大學 高階經營管理碩士在職專班 黃怡詔所指導 李明遠的 運用層級分析法探討非營利性組織商品之購買意願-以「萬丹采風社」紅豆餅為例 (2020),提出農糧署新聞關鍵因素是什麼,來自於購買意願、服務品質、食材品質、層級分析法。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 張素玢所指導 邱創裕的 「天皇米」之說的生成與再現 (2015),提出因為有 米、新嘗祭、殖民統治、社會教化、農業、文化產業、再現的重點而找出了 農糧署新聞的解答。

最後網站農糧署全球資訊網> 新聞最前線> 農業新聞>5月起試辦以產銷 ...則補充:為提昇學校用餐食米品質,農糧署自5月起,於新竹、彰化、屏東、花蓮等四地區,試辦以通過產銷履歷驗證食米供應學校午餐食材。後續將視試辦情形滾動檢討,規劃於110學 ...

家常美食蒸輕鬆

為了解決農糧署新聞 的問題,作者許志滄,溫國智 這樣論述:

繼「健康蒸素配」電鍋菜後,名美食電視主持人溫國智與廚藝金牌主廚許志滄老師又為喜愛烹飪的讀者,設計了一本非常實用的家常電鍋菜,教大家如何運用電鍋,蒸煮快速、健康的各類食譜,有古早味地道美食:陳年菜脯煲雞湯、山藥烏骨雞湯、酒蒸蛤蜊等。蒸肉排:荷香排骨、荔枝鑲肉、蜆蚧蒸牛肉等。經典款:珍珠丸子、蒸餃、陳年牛腱、花雕蒸蟳。健康煲:牛蒡燉魚湯、翡翠枸杞蒸蛋、當歸燉羊肉等。異國風:和風昆布滷五花肉、義式醬燒雞翅、泰式咖哩蒸雞等。還有蒸甜品等等……。將食材搭配地淋漓盡致,尤其在食安問題重重的今天,教您捨棄不必要的調味料、食品添加物,更以追求天然低卡、低油脂的烹煮示範。值得您支持與共享

。

農糧署新聞進入發燒排行的影片

台東縣南迴四鄉鎮盛產小米、紅藜和樹豆三種原住民傳統主食,農糧署推廣「南迴三寶」特別請年輕廚師,創意做出健康雜糧便當餐盒。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/546215

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

運用層級分析法探討非營利性組織商品之購買意願-以「萬丹采風社」紅豆餅為例

為了解決農糧署新聞 的問題,作者李明遠 這樣論述:

萬丹鄉紅豆產量冠於全國,在地人用紅豆來製作成紅豆餅,成為地方特色小吃,在萬丹街上到處都可以看到紅豆餅的店家。究竟「萬丹采風社」紅豆餅到底有什麼魅力吸引大家購買,消費者在購買前對「萬丹采風社」紅豆餅的期望,是否會影響購買意願。本研究對象以購買「萬丹采風社」紅豆餅的消費者及組織管理者作為研究範圍,針對該群進行問卷調查,總共回收50份問卷,分別是組織管理者25份及消費者25份,探討「萬丹采風社」紅豆餅的經營模式驗證購買意願之關係,利用層級分析法(AHP),評量出各項影響因素的重要性,進行指標權重找出消費者購買意願的權重。透過文獻探討與專家學者訂出影響「萬丹采風社」紅豆餅購買意願之三個主構面:社會公

益、服務品質與食材品質及9項評估準則,研究結果顯示,組織管理者與消費者購買意願整體權重比較,組織管理者認為「社會公益」為最重要,消費者認為「食材品質」為最重要。二者有明顯差異。公益行銷能給消費者帶來正面的觀感及提高消費者購買意願。在消費者立場,食安問題不斷發生,食品安全最重要,一旦安全衛生有所疑慮,會讓多數消費者卻步。所以消費者選擇安全衛生的紅豆餅及公益行銷產品,滿足為善助人之成就感又可以做公益,兩者相輔相成。本研究結果將可提供萬丹采風社及非營利事業組政策擬定參考。

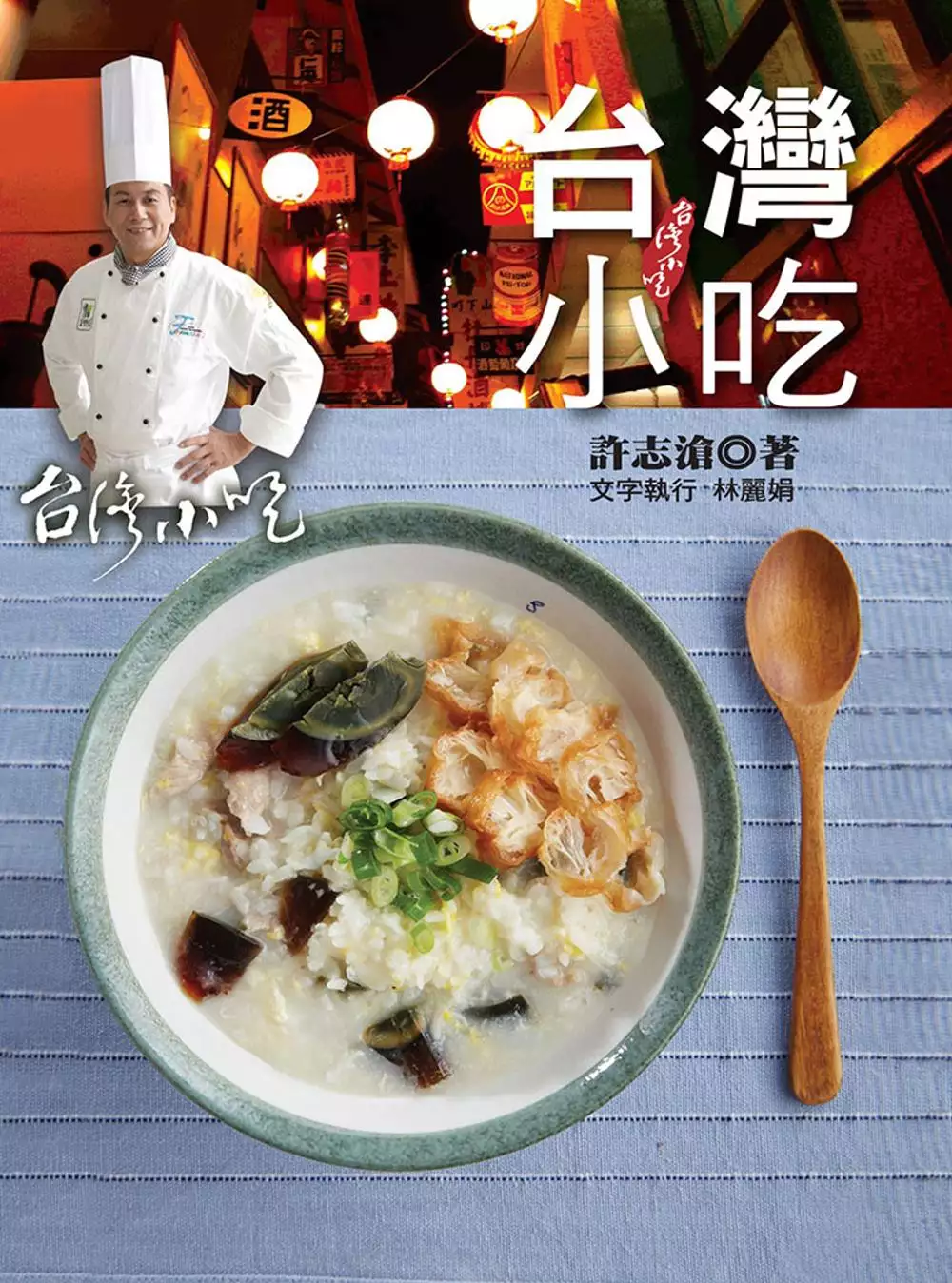

台灣小吃

為了解決農糧署新聞 的問題,作者許志滄 這樣論述:

80道最受歡迎的台灣小吃大蒐集,名家傳授,好吃又好做。 夜市、路邊攤、街頭小吃,是認識庶民美食文化的最好方式,真正是親切博感情,每次出國在外,最想念的也就是台灣小吃,蚵仔煎、米粉芋、四神湯、杏仁茶、南投意麵、花生豆花…..,永遠有那麼多可吃的、好吃的,讓每一天都期待著真材實料的「小確幸」! 從今天開始,你也可以在家中餐桌,端出這些懷念的好味道

「天皇米」之說的生成與再現

為了解決農糧署新聞 的問題,作者邱創裕 這樣論述:

臺灣各地所生產的稻米中,有部分宣稱曾於日治時期「獻給天皇品嘗」,或為當時的「天皇御用米」,並以此做商品宣傳。本論文的研究目的,即在釐清帶有此類說法的「天皇米」之歷史真相,探討日治時期臺灣如何執行「新穀獻納」,以及這樣的歷史於今日「再現」的過程。 臺灣的新穀獻納源自日本的「新嘗祭」,在皇宮,新嘗祭由天皇主持,象徵其握有宗教和政治上的權力。明治維新後,日本推行國家神道,新嘗祭成為具有國民統合作用的祝祭日之一,也展開全國性的「新穀獻納」,將各地收穫的穀物獻給皇宮。臺灣在進入日治時期後即舉行新嘗祭,然而獻給皇宮的「獻穀」種植,卻要到歷經米作改良的1922年,在內地延長主義及獎勵農作的目的下才正式推

動。1930年代末期,隨著戰爭局勢緊繃,殖民政府對臺灣糧食控管及社會教化工作也愈發激烈,除了獻穀,栽種奉獻給神社的「神饌」以及實施「新穀感謝祭」,無非是要擴大敬神崇祖的精神教化,並鼓勵稻米生產,最後,甚至安排臺灣人到日本奉獻穀物,使新穀獻納達到高峰。 官方推動的新穀獻納事務,隨著日本結束殖民統治畫下句點,這段歷史沉潛多年,直到1980年代末期,國民黨威權體制的鬆動和本土化熱潮後才有機會再現,「天皇」成為有效用的「品牌」。在本論文討論的案例中,可以發現今日再現的「天皇米」,已非全然是歷史上的「獻穀」或「神饌」,而是運用在品牌建立行銷、社區營造、或是作為抵抗土地徵收的論述所建構的產物,即便如此,

「歷史」卻也能證明「天皇米」的正統,強化其產品內涵,成為型塑文化產業的關鍵。除了稻米,類似的「天皇之說」也出現在其他產業,而不同政權的統治下,也產生不同的「領袖品牌」,在商業市場發揮效益。 從日治時期具有殖民教化意義的獻穀、神饌,到今天的「天皇米」品牌,本論文不僅是歷史學實用於今日社會的例證,也進一步引發我們在後殖民情境中,如何面對過去殖民統治的思考,同時,這樣的過程也凸顯了臺灣歷史研究和知識普及的重要性。

農糧署新聞的網路口碑排行榜

-

#1.行政院農業委員會農糧署

新聞 最前線. ::: 農業新聞 · 公告 · 最新消息 · 近日焦點 · 人事異動. ::: 首頁 · 新聞最前線 · 農業新聞; >強烈大陸冷氣團來襲農糧署提醒農民加強農作物防寒措施 ... 於 www.afa.gov.tw -

#2.全國試辦以產銷履歷米供應學校午餐 - 農糧署

熱門搜尋:. 有機農業; 友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農 ... 於 www.afa.gov.tw -

#3.農糧署全球資訊網> 新聞最前線>農業新聞

友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農 ... 於 www.afa.gov.tw -

#4.農糧署全球資訊網> 新聞最前線> 農業新聞>5月起試辦以產銷 ...

為提昇學校用餐食米品質,農糧署自5月起,於新竹、彰化、屏東、花蓮等四地區,試辦以通過產銷履歷驗證食米供應學校午餐食材。後續將視試辦情形滾動檢討,規劃於110學 ... 於 www.afa.gov.tw -

#5.農糧署全球資訊網> 新聞最前線>最新消息

友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農 ... 於 www.afa.gov.tw -

#6.農糧署備妥372公噸天災儲備食米供各縣市申領- 中央社CNA

農糧署 今天表示,地方政府在汛期前,可依實際需求向各分署申請天然災害 ... 行政院農業委員會農糧署發布新聞指出,天然災害儲備食米品質規格符合中華 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.即時新聞澄清(農委會) - 行政院農業委員會

111-05-20, 【澄清稿】農委會持續精進釋迦收入保險及產銷調節措施確保釋迦農民收益, 農糧署. 111-04-26, 【澄清稿】澄清! 林務局111年各森林育樂場域並無因疫情暫停 ... 於 www.coa.gov.tw -

#8.行政院農業委員會農糧署

5 月豪雨造成全國各地農作物嚴重損害,行政院蘇貞昌院長今(29)日赴臺中市大肚、龍井地區視察農業受損情況,現場陪同人員有立法院蔡其昌副院長、黃國書立法委員、李孟諺 ... 於 www.afa.gov.tw -

#9.有機蔬菜沒人吃雲縣裝百箱送社福單位

... 造成團膳業者採購的蔬菜無法消化,縣府農業處媒合縣內華興農產行,轉贈百箱有機蔬菜至社福單位,也輔導業者向農糧署爭取經費,提供蔬菜去化管道。 於 www.merit-times.com -

#10.公糧保價收購農糧署:農民收益有保障 - 新浪新聞

2 天前 — 【News586/記者張淑慧報導】南部地區本(111)年1期稻作進入收穫期,農糧署南區分署表示,凡符合公糧繳交資格的農民,於稻穀收穫後皆可至指定公糧業者處 ... 於 news.sina.com.tw -

#11.農糧署| 搜尋標籤| 聯合新聞網

搜尋{農糧署}共找到165篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、 ... 最新發佈{農糧署}相關新聞:{降雨冬瓜災損嚴重蔡其昌、施志昌爭取納農災現金 ... 於 udn.com -

#12.竹筍有苦味!農糧署2招不吃苦煮水步驟別出錯 - 三立新聞

有句成語是「雨後春筍」,雨水豐沛季節過後,就是竹筍大量出產的時節,不過有些人覺得市場買到的竹筍有苦味,行政院農委會農糧署表示,只要2個小撇步 ... 於 www.setn.com -

#13.農糧署相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的農糧署相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#14.農委會公開招標採購3萬公噸稻穀 - 工商時報

農糧署 表示,稻米為我國最重要農作產業且為國人主食,依據「糧食管理法」規定,政府應於國內適當場所儲備不低於3個月稻米消費量之安全存量,目前法定安全 ... 於 ctee.com.tw -

#15.健康網》害蟲反立大功! 農糧署:蜜香茶甜味不是因為加了蜂蜜

農糧署 說明,在葉片茂密的果樹、作物時常能見到小綠葉蟬的身影,沒想到經過這種「害蟲」吸食的茶菁原料 ... 更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。 於 health.ltn.com.tw -

#16.農糧署全球資訊網> 新聞最前線>近日焦點

友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小 ... 於 www.afa.gov.tw -

#17.農糧署全球資訊網> 新聞最前線>公告

品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農; 農產業天然災害救助; 生產追溯; 活化農地; 肥料; 農機. 於 www.afa.gov.tw -

#18.陳吉仲:稻作四選三可繳三期公糧稻熱病損失2成收入保險照賠

立委陳素月邀農委會主委陳吉仲下鄉與農民說明水稻收入保險及稻作四選三等政策。 ... 稻作面積,農糧署再從市場買進5萬公噸,稻穀價格會提高,若穀價還不能讓稻農滿意, ... 於 www.agriharvest.tw -

#19.農糧署全球資訊網> 新聞最前線> 農業新聞>全民60天臺灣米飽 ...

認明臺灣米標章,吃飯集點享好康還在擔心吃飯會發胖嗎?吃飯不會胖,要吃飯才健康!行政院農業委員會農糧署為破解民眾對於「吃飯會變胖」之迷思,並推廣消費者 ... 於 www.afa.gov.tw -

#20.適時採行穩定措施 - 農糧署

行政院農業委員會農糧署表示,今年天候佳,各項農糧作物產量普遍良好,農糧署隨時掌握農糧產品產銷動態,並適時採行相關穩定措施。 稻作不青割搶割收益有保障彰、雲、 ... 於 www.afa.gov.tw -

#21.確保救災食米充足!農糧署:已備妥372公噸儲備糧供應各地方 ...

行政院農業委員會農糧署今日表示,為協助地方政府落實防救災整備作業,持續無償提供真空包裝白米,供地方政府申請天然災害儲備糧。111年度農糧署各 ... 於 newtalk.tw -

#22.農糧署

辦公室被退租了,這次真的要解散了嗎?(農糧署篇)【搶救木曜大作戰第五集】 · 木曜4超玩. 木曜4超玩 ; 農糧署攜手6大手搖飲業者推國產水果飲品 · 台視新聞TTV NEWS. 台視新聞 ... 於 www.youtube.com -

#23.愛喝蜜香紅茶嗎?香甜原因竟是牠| NOWnews 今日新聞 - LINE ...

蜜香茶入喉後,有股類似蜂蜜般的特殊風味,因此得到眾多網友喜愛,但它的香甜滋味究竟從何而來?農糧署在臉書中分享,其實蜜香茶類是因為「某種害蟲」叮咬 ... 於 today.line.me -

#24.行政院農業委員會農糧署

首頁 · 新聞最前線 · 農業新聞; > 初級加工大步走把關衛生安心購楓康超市購買農產初級加工產品滿百元點數5倍送. 初級加工大步走把關衛生安心購楓康超市購買農產初級 ... 於 www.afa.gov.tw -

#25.農糧署 - 聯統新聞網

農糧署 ; 2022 年4 月30 日 · 農委會農糧署為加速農業耕作機械化,紓 ; 2022 年4 月15 日 · 為提升國產咖啡產業競爭力,強化垂直整 ; 2022 年3 月25 日 · 「2022臺灣國際蘭展」將 ... 於 www.hualiennews.com -

#26.行政院農業委員會農糧署

農業新聞 · 公告 · 最新消息 · 近日焦點 · 人事異動. ::: 首頁 · 新聞最前線 · 農業新聞; >農糧署啟動花願列車「花現美好綻放幸福」花卉展示推廣系列活動 ... 於 www.afa.gov.tw -

#27.農糧署全球資訊網> 新聞最前線> 最新消息>「有機農產品新標章

友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農; 農產業天然災害救助; 生產追溯 ... 於 www.afa.gov.tw -

#28.農糧署 - 民視新聞

水果王國發威!台灣鳳梨香甜又安心首度進軍日本校園營養午餐,「咖啡產業策略聯盟」成立台灣咖啡推向國際,貴翻天!國產香蕉一斤79元漲近4成,鼓勵國人多吃國米農糧署開手 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#29.落實防救災整備農糧署備妥372公噸天然災害儲備糧 - 旺得富 ...

農糧署 表示,為協助各地方政府辦理防救災所需糧食,2003年訂定「國內糧食救助作業要點」,每年於汛期前,地方政府可依實際需求向所在地分署申請天然災害 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#30.農糧署全球資訊網> 新聞最前線> 農業新聞>行政院農業委員會 ...

有關報載「面對食安謠言政府軟弱農業社團發起連署」乙節,農委會指出,針對網路謠傳有關食安謠言,來達到恐怖行銷之目的,或因錯誤食安謠言致影響產業情事,該會認為此 ... 於 www.afa.gov.tw -

#31.百萬學童安心吃 - 農糧署

行政院農業委員會農糧署以半價供應公私立幼兒園至高中職學校公糧冷藏優質午餐食米,每批食米均經檢驗合格,食米安全有保障,107年全國計超過百萬學生受惠。 於 www.afa.gov.tw -

#32.落實防救災整備農糧署已備妥372公噸天然災害儲備糧

[台灣新聞雲]編輯整理為協助地方政府落實防救災整備作業,行政院農業委員會農糧署持續無償提供真空包裝白米,供地... 於 886.news -

#33.幫助肝臟解毒、防癌!專家曝空心菜7好處4撇步炒空心菜不發黑

農糧署 指出,首先選擇空心菜時要挑選「菜梗細、不要過長且莖旁無鬚根」。另外也要慎選炒菜鍋,不要使用鐵鍋而是改用不沾鍋等,避免鐵質含量高的蔬菜 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#34.愛喝蜜香紅茶嗎?香甜原因竟是「這隻蟲」吃過:不是蜜蜂

蜜香茶入喉後,有股類似蜂蜜般的特殊風味,因此得到眾多網友喜愛,但它的香甜滋味究竟從何而來?農糧署在臉書中分享,其實蜜香茶類是因為「某種害蟲」 ... 於 www.nownews.com -

#35.農糧署相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊及訊息-第6頁| ETtoday ...

農糧署 相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊及訊息. 於 finance.ettoday.net