農路水泥的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡培慧台灣農村陣線香港社區夥伴寫的 巷仔口的農藝復興!:社區協力農業,開創以農為本的美好生活 和周聖心、徐銘謙、陳朝政...等的 千里步道,環島慢行:一生一定要走一段的土地之旅都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自果力文化 和新自然主義所出版 。

國立屏東科技大學 土木工程系所 唐琦所指導 張治齊的 農路鋪面水泥混凝土配比適配性之研究 (2017),提出農路水泥關鍵因素是什麼,來自於混凝土、配比設計、抗彎強度。

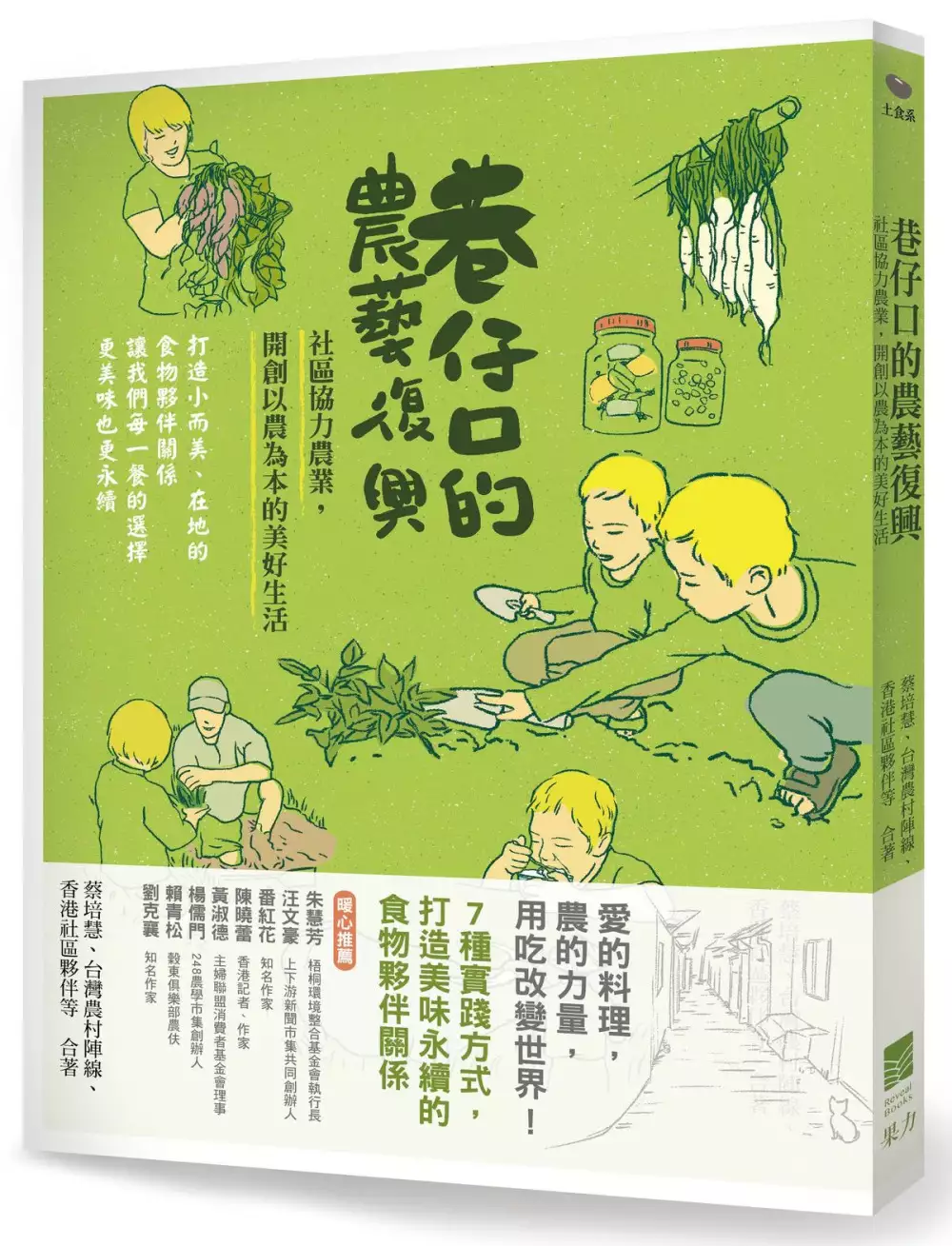

巷仔口的農藝復興!:社區協力農業,開創以農為本的美好生活

為了解決農路水泥 的問題,作者蔡培慧台灣農村陣線香港社區夥伴 這樣論述:

社區協力農業 建立小而美、在地的食物夥伴關係 解決食安問題,打造健康的食物生態系 讓我們每日的餐桌 更美味也更永續! 面對工業化食物生產模式所造成的環境破壞與食安危機,以及基改風險、氣候變遷、國際糧價上漲等日益嚴峻的挑戰,我們的一餐一食充滿了不確定的風險!面對危機,我們可以主動出擊,以行動守護餐桌,打造健康永續的食物生態系! ●社區協力農業,合作找幸福 社區協力農業(CSA,Community Supported Agriculture)是一股世界性的風潮,鼓勵食物的生產者、消費者攜手建立「在地的食物夥伴關係」,兩方共享豐收、共擔風險、相互提攜,其基本精神,就在於「合

作找幸福」: ──在食物的生產端(agriculture):鼓勵農人採取友善土地的耕作,食物的生產 和獲取體現了更多人與自然萬物和諧共生的關係; ──在食物的消費端(community):人們透過社區配菜、共同採購、認養契作等固定支持(support)方式,協助農人更有計畫地生產、降低進入市場的風險;也可積極參與協助農事,進一步認識農耕的生態與生產過程。 社區協力農業,透過產銷間的正向支持與循環,建立城鄉之間、產銷關係的友善連結,鼓勵更多友善小農、家庭農場、地方生產組合、歸農青年們為我們生產健康食物、照顧土地,進一步維繫了農業、農村、城鄉的活絡生機! 以宜蘭穀東俱樂部

賴青松為例,「農伕青松」在地耕耘十年有成,進而引介年輕新農入鄉,倡議「半農興村」、舉辦「農藝復興研究所」,創造以「農」為中心的活潑生活樣貌。 不僅在台灣,包括香港與中國,近年也紛紛出現一波又一波新的支農、返農、援農風潮,開創出許多社區協力農業的積極模式,人們合作找幸福、連結產地與餐桌,積極打造「身土不二」「以農為本」「農藝復興」的支持系統。 ●餐桌上的革命:安心食物的行動指南,7種具體實踐方式 本書指出,社區協力農業發揮「提攜」的精神,從「社群」這樣的小單位展開改變,用食物重新連結生產端與消費端、連結人與土地的感情;只要捲起袖子、親近農田、好好務農、好好吃飯,我們每天的飲食選

擇,就可以深刻地改變生活、生存、生態與生命;消費者也能以「共同購買」集結有共識的消費力,支持小農生產體系、建構自給自足的微型經濟,成就共好的社會。 本書分析兩岸三地社區協力農業的趨勢,涵蓋「生產型」、「體驗學習&食農教育型」、「共同購買型」、「農會/產銷合作型」、「社群支持型」、「原民部落型」、「市集&生產聚落型」7 種具體實踐方式,介紹背後的動人故事與實用的行動指南。讓我們一餐一食的選擇,可以更健康、更美味也更永續! 這是一場從餐桌、社區、巷仔口發起的美好革命,你我都可以參與其中! 愛的料理,農的力量,讓我們用吃改變世界! 本書特色 ★第一本全面涵蓋台灣、香港中國案

例的飲食新生活革命之書 ★提供讀者取得安全食物的行動指南 ★建立在地的食物夥伴關係,7種具體實踐方式 【暖心推薦】 朱慧芳 梧桐環境整合基金會執行長 汪文豪 上下游新聞市集共同創辦人 番紅花 知名作家 陳曉蕾 香港記者、作家 黃淑德 主婦聯盟消費者基金會理事 楊儒門 248農學市集創辦人 賴青松 穀東俱樂部農伕 劉克襄 知名作家 作者簡介 【台灣農村陣】 關心台灣農村、學習土地的包容與農夫的踏實,主張「從心」認識農業、土地、食物與你我的關係,鼓勵直接購買、在地消費、享用當季、支持小農、保護環境。 www.taiwa

nruralfront.org/ zh-tw.facebook.com/taiwanruralfront 【香港社區夥伴】 香港的社區發展組織,主張助人自助,每個人都有權利和能力與他人、大自然和諧相共存,過有尊嚴而可持續的生活。www.pcd.org.hk/zh-hans 導讀序 ●社區協力農業:為食安尋路,找回信任的溫度 文|林樂昕 台灣農村陣線研究員 ●生活起義:創造另一種關係的可能 文|鄧文嫦 香港社區伙伴項目統籌 ●農,是關於身體記憶,是關於生活文化 文|陳惠芳 香港NGO顧問 ◆什麼是「社區協力農業」? ●小農耕作‧野地開花 文|蔡培慧 ●10個問題,「社區協力農業

」快速入門 整理|編輯室 ◆第一部 台灣篇:野地開花,農藝復興 一【生產型】以生產者為中心,發起固定認購的會員制,以定期分享聚會回饋會員 ◆水稻之鄉,農藝復興 ◇穀東俱樂部:「自己的心,才是農夫最好的作物。」 ◆老農新農攜手打拚,翻轉農村慣行思維! ◇有田有米:「希望在未來,農家的孩子可以驕傲地說:我以後也要像爸媽一樣,成為農夫!」 二【社群支持型】以消費者的具體需求出發,支持或主動組織附近生者提供安心食材 ◆彈藥庫變身都市農業基地 ◇輝要有機菜園:「關心食物的產地,就是健康的源頭!」 ◆串起城鄉之間的珍珠 ◇千甲聚落CSA計畫:「做為城鄉交界生態農場的第一個原型!」 ◆從小小一塊豆腐開始,

守護自己糧食的自主權 ◇台東聖母醫院:「發揚醫療傳愛精神,照護偏遠、弱勢及貧病家庭,讓人們活得健康、擁有希望。」 三【食農教育型】以農場為基地,依作物耕作週期,固定舉辦親子援農、農事體驗 ◆地瓜與手機,你選哪個? ◇沐香農場:「保留這一塊地,是保留整個灣寶社區的動能,以及關懷土地的力量。」 ◆種米、種水,種出生物多樣性 ◇狸和禾小穀倉:「種水種米種未來,重新找回你和禾的豐饒共濟。」 ◆從文青到農青,變身農友的萬能後台! ◇野上野下:「在這裡生活的人變多,農地消失的速度應該也會慢下來。」 四【農會&產銷合作型】以在地生產組合方式,推動在地特色品種、建立地方品牌 ◆拔蘿蔔,大家一起拔蘿蔔! ◇

美濃白玉蘿蔔股東會:「米食與蘿蔔代表了農村餐桌上簡樸與細緻的風格,正是美濃的精神!」 ◆偏鄉學校200KM的午餐挑戰 ◇台東縣成功鎮農會:「用在地農會的力量,讓偏鄉學童吃得飽吃得健康,並活絡農村經濟。」 ◆讓孩子從「吃」,認識農作、認識自己的家鄉 ◇溪洲尚水:「讓失去的再度豐富回來,讓農人的勞動獲得合理的尊重,讓消費者獲得友善的糧 食!」 五【原民部落型】支持部落轉型無毒種植、發展加工,創造在地經濟 ◆從日常需求出發,尋找部落關係的更多可能 ◇桃源香梅米如呼工作坊:「讓更多部落的人參與我們,讓更多的消費者了解我們!」 六【共同購買型】社區、企業、家庭集結力量,透過契作、共同採購以支持友善生產

者 ◆透過消費,參與環境運動 ◇主婦聯盟生活消費合作社:「愛的料理,食的力量,我們相信消費可以改變世界!」 ◆讓產業中的每一分子,都可以得到更合理的利潤 ◇直接跟農夫買:「認識為你種植的人,了解食物真正的重量。」 七【市集&生產聚落型】以農夫市集為中心,打造生產聚落與綠色消費的支持系統 ◆從產地到餐桌的飲食革命 ◇綠農的家:「生產過程友善環境、交易過程友善農民,串連起來就是產地到餐桌的最佳實踐。」 ◆讓社群述說「美好生活」的故事 ◇合樸農學市集:「好好務農、好好吃飯、好好生活、好好讀書! 」 ◆第二部 香港&中國篇:新一代的歸農路 ◆大埔共同購買小組的靜默革命 ◆農墟,展現生活的精神 ◇香

港導覽:禾・花・雀・塱原生態農社、馬寶寶社區農場、菜園村生活館、土作坊、南湧養地人 ◆沃土有好米 ◆以農為本的美好生活價值 ◇中國導覽:綠耕社會工作發展中心、愛佳源•亮亮農場、北京有機農夫市集、愛農會•土生良品飯店 ◆社區協力農業•行動指南 整理|編輯室 台灣序 社區協力農業:為食安尋路,找回產銷之間信任的溫度 林樂昕 近年食安連環風暴使人惶惶不安,「到底還有什麼東西可吃?」是我們共同的疑問。有越來越多的社會 大眾開始關注飲食與農業議題,希望尋找友善安心的農產作物;再伴隨著近年網路與物流產業的發 展,大家對於「揪團網購」也十分熱衷,所以在網路上尋找另類的產銷管道,不管是直接向農民或

是 友善的中間通路,購買安心無毒的當令新鮮果菜或傳統手做加工品,都是很夯很潮的現象。 而這些事情,與這本《巷仔口的農藝復興》所要談的「社區協力農業」,又有什麼關係呢? ★食安問題層出不窮,安心飲食何處尋? 我們還是得從食安問題的源頭談起。現代化、快捷、便利的都會生活,以最有效率與經濟利潤的方式, 滿足我們各種生活需求,例如我們只要到超商,付錢、剝開封膜包裝、加熱,24小時都有調理食品可 飽腹;又如果我們到超市,全球農糧體系亦以驚人的低廉價格,打破歲令時節與區域地理的天然條 件,常年供應各種農糧果菜與食材。 但是,方便的代價是失去──我們失去的是掌握食物生產的自主權。巨幅

的食物哩程、高度精細的片 斷化分工、精美的包裝,替代了掂斤秤兩的人情溫暖,食物不再具有信任的溫度。就和其他生產線上 的工業化產品差不多,食品也變成一種盡量壓低成本以求利潤最大化的商品。 台灣食安風暴不斷,逼使我們開始正視食物生產的真實過程,那是我們在餐桌上不敢面對的真相─ ─為了有穩定的供銷,「單一作物的大規模耕種」是農企業追求利潤極大化的生產方式,輔以大量化 肥讓作物加快成長、加速收成,提高農地的「翻桌率」;由於大規模的種作造成生態失衡,因此更需施 灑大量農藥抑制害蟲、保持作物外表的美觀可口,於是農藥殘留的新聞事件屢見不鮮。現在,我們更 知道為了保持各種加工食品的口味與保存期限,各種非

食用的化工添加物,也被我們大口吃進肚子 裡而累積在體內。 不論是生態環境、農業生產、食品加工、全民健康、農民勞動權益……這些環節都是絲絲扣連,彼此反 饋又相互影響。這個負面的循環有可能解開嗎? 有的。社區協力農業雖然不是神妙的萬靈丹,卻能提供一些我們思考與實踐的啟發。 ★社區協力農業:重新建立社會的連結 簡單來說,食安問題的根源是生產與消費之間「斷裂」,是資訊的斷裂也是關係的斷裂。而社區協力農 業,就是一個重新建立連結的過程。 在這個新的連結裡,農夫以環境友善的自然農法耕作,維護生態永續的農業生產環境,消費者則予 以生產者直接的支持,從而形成良好的互動關係。事實上

,互惠合作一直是我們傳統經濟的生活重心, 所謂的「交工」、「留田角」,都是鄉鄰日常生活文化的一部份。只是隨著都市化與全場市場的拓展,這 種彼此嵌合的勞動生活已成明日黃花。社區協力農業說起來也不是什麼大不了的學問,不過就是找回 社群經濟的合作模式。 社區協力農業雖然定義簡單,不過各地實踐出來的面貌模樣卻有百百款,一般說來,社區協力農業 在光譜上的兩個極端分別是:一種是農場要求穀東一起支援農事,以共同投入勞力替代現金交易, 共同分享收穫與承擔風險;另一種則類似「預購會員制」,讓農民們安心生產,不擔心收成後產銷失 衡的問題。前一種「勞力支持」模式,可以讓穀東充份參與農事、接觸土地,但這對大部份

的穀東(消 費者)而言,門檻較高;後一種「會員預購」模式,對消費者來說很易於接受並樂於支持,但他們對 農場以及土地的連結往往不深。大部份社區協力農業的個案,就落在上述兩種極端光譜的中間。 在本書中,台灣至少已經發展出七種社區協力農業的模式,不管是穀東預購、社區訂購一籃菜、消費 者的共同購買、鄉村托兒所的在地食材,都共同編織出社區協力農業的多元光譜。或許是社區協力農 業的概念對台灣民眾而言還十分生疏,在食安風波下,雖然有越來越多消費者開始關注飲食健康的 購買管道,也出現各種友善的中介平台,協助推廣小農的安心農產,但若要進一步更積極實踐另類 經濟的合作模式,我們還有很長的路需要摸索。

不過台灣幅員不廣,人際社群的連結相當容易,因此較諸國外社區協力農業的發展,我覺得台灣的 經驗在「社群連結」上有相當特出的表現。除了生產者農民之外,還匯聚各種民間力量共同集結、協力 農事生產,例如:新竹千甲聚落在工研院的支持下,有充份的資源可以摸索「最適科技」在生態農業 上的應用;台東聖母醫院透過教會網絡,讓友善農產成為偏鄉發展的新機會,他們甚至與高職合作,發展板豆腐的木工技術,傳承工藝技術也同時倡議雜糧復耕。此外,各地農會、鄉公所、消費者合作社、社會企業、NGO民間組織……也都是這一波新農業運動的重要推手。 我很喜歡史蒂‧吉爾曼(Steve Gilman)在<我們的故事>(Our sto

ries)談到「社區協力農業」的多樣性: 社區協力農業就像葡萄或大蒜一樣,它的味道、氣息與整體感覺來自它所成長的土壤,恰如其份地適應每個特殊的環境。 畢竟社區協力農業不是緊箍咒或是檢驗試紙,「到底什麼是社區?如何協力?什麼算是農業?」這些根本性的問題,都在全球各地的不同脈絡下,各自展開活潑的辯論與行動。而大家若想瞭解台灣的情形,不妨仔細閱讀本書中的各種案例,這些案例如同敲門磚,帶領我們直驅台灣社區協力農業的前 線現場。 相信大家看完本書之後,可以揪合購、認穀、購買社區一籃菜、加入消費合作社,甚至就大膽試試到農村幫農援農、共耕同食……。如果能夠持續實踐社區協力農業的夢想與各種合

作方案,那我們自己就 是扭轉飲食系統與食安危機的關鍵角色! 作者序 小農耕作,野地開花 蔡培慧(世新社發所助理教授、台灣農村陣線發言人) 當今台灣是「農業雙軌制」的產銷結構,即「資本農」(以利潤為導向,擴大再生產)與「小農」(以計 畫為導向,直接再生產)並行。那麼,當發展規模經濟成為政策的方向,小農的機會在哪裡? 小農耕作是經,社會需求為緯,一個具體可行的可能性是:重新連結「小農生產的隊伍」與「有意識的 城市消費者」,創造「在地經濟體系」。 創造「以小農為主體的在地經濟」,意味著連結個別生產的小農,並與消費者形成合作經濟體系;換 句話說,當前的工作,不僅僅是田間勞動與生產

面的改變,同時也是意識型態之戰。小農耕作意味著 健康的食物、豐富的文化肌理、綿密的社會網絡,以及涵養這一切的環境空間。 我們──有志於農村工作的群體,不論從「支農」、「援農」甚至是「從農」的角色,面向歷史、面向農村, 試圖在資本主義已竭澤而漁的荒蕪焦土上,重新耕耘一片新天地。我們傳承老農邊做邊學的智慧,適 地適種並友善土地,同時連結綠色消費,開創任何互惠協作的可能;甚至主動介入體制政策,見縫 插針地鬆動結構,扭轉過度偏向城市的當代社會關係。 ★提攜:社區協力農業的核心價值 做為消費者,請細想以下這些問題:每天食物從哪裡來?怎麼來?它需要加工嗎?它怎麼保存呢? 它如何運送呢?它

的品種為何呢?是否隱藏著基因改造的的品種?在廚房房如何料理?新鮮食材從 洗菜、搭配、烹煮到美味上桌,需經過哪些過程?微波爐料理包何以口味竟然如此濃厚、辛香辣俱全? 光是從餐桌回想,就發現無可避免的工業生產,甚至罐頭番茄等農工產品已無所不在,食安問題一 再爆發,也提醒你我「更多未必更好」、「金錢未必美味」、「欲望未必安心」,是以,花一些時間認識食 物、連結農民,正是你我該做的事。 本書介紹的「社區協力農業」(CSA, Community Supported Agriculture),正是一股積極創造可循環的、 社會生產交換的新趨勢:透過你與我、消費者與農民、個人與土地、社群與環境的社

會參與,展現從餐 桌到農田之間的連結不僅僅是食物,更是人們彼此的協力與互惠。 「社區協力農業」行動的根源來自日本。美國此一運動的推動者即直言,他們觀察到日本小農耕作基礎 之間,即農民與農民、農民與消費者,及其生活網絡、社會關係之間,是一種提攜(teikei)的關係。此 一「提攜」概念反應了人們彼此之間互動互惠、相知相惜的感受,同時也主張,若能在食物生產過程中 參與勞動,雙腳踩進土地、迎來豐碩收成,那麼,從農田到餐桌並非僅止是商品的交換、並非僅止是 貨幣的運用,而是共同協力的農耕實踐。 在美國「社區協力農業」與日本「提攜」思維之外,我們或許還可以,也更應該從台灣的社會傳承與在 地經驗

來思考──人與社群、人與社區的連結為何?小農交換的社會基礎為何? 社區協力農業主張「分攤風險、共享收成」,農耕、園藝並非只是農民的生產事業,而是農民與消費者 合作協力的多元型態,它可以成為支撐在地經濟的重要環節;透過餐桌食物美味的呼喚,人們走進 田裡與自然互動,一方面理解到人並非萬物中心,同時也理解到農民耕作的收成乃建基於農耕過程 的努力與付出,進而開始在個人經驗上反思,「經濟至上的線性發展主義」是否得當。 ★日常生活實踐,從餐桌開始 本書起源於二〇一三年在香港召開的「落地生根研討會」,書中除了台灣案例,也收錄了具代表性的 中國及香港案例。例如,在高度經濟發展的香港,由於中國

擬在一國兩制框架中將香港、深圳連成一 線,透過交通工具及高樓大規模開發,造成香港土地被地產霸權掌握而引發人民的積極反抗,「維持 農業生產」正是人民基層抵抗的一環。 而在台灣,由於農業結構出現「大規模農耕」壓抑「小農耕作」的情形,因此我們主張支持「小農」以及 「小農耕作」的生產型態,希望透過「社區協力農業」的支持系統,讓農民得以維持適當家計收入,農 民及消費者、城市與鄉村之間,也能彼此連結、互惠共生。 本書藉著七種類型的「社區協力農業」案例,展現人們與農民的互動。即使只是小額消費,仍可感受到 因為更好的溝通、更短的距離、更深的理解、更多的支持而帶來幸福的力道與快樂的感受。 落地生根

:看見兩岸三地的農業新面貌!【第一部:台灣篇】野地開花,農藝復興 二○一○年,台灣農民在凱達格蘭大道冰冷的水泥地上,鋪上一方青翠秧苗,抗議政府重工商地產 輕農的偏頗發展策略。一方有難、八方支援。拉起手來,就可以深深感覺到、真正知道:農,的自主、的 知足、的傳統、的技術、的美學、的肌體藝術、的態度。如何「破」和「立」?如何走向真實的「城鄉共好」?如何並肩而行?學者學生、媒體、律師醫生等等不同 界別人士,在熟悉如文宣行動,不熟悉如農耕勞動中反思,建構更整全、更流動開放的社群。小農間 的社會協作、有制約的生產規模,似乎都在回應社會各種逼在眉睫的危機。他鄉不遠,就在咫尺。農家集墟成鎮成市,城鄉本是一家

,分工合作,相互依存。自稱社運青年的賴 青松從小城鄉兩邊跑,兒時經驗是定居城市,歲節返鄉。這確是不少台灣城市中青代的常規。但有人 說,心定下來的地方就是鄉,於是,青松在不遠的他鄉的稻田中找到安身立命之所。然後,有更多年 輕人,帶著深刻的城市經驗,義無反顧地踏進泥巴地,嘗試在現代社會建構一套新的生活方法和倫 理,裡面包括知識教育、組織社區/社群、市場生產,以至情意、理念和信仰的傳遞流動。「和消費者溝通」說來簡單,實則是件不容易的差事;什麼是現代農夫的必備技能?或許,十年之後 的都市原住民,可以擁有美麗的農場,供應城市所需的健康糧食。有社群協力的農業,才能倚賴農業 來維繫社區所需的環境資源;我們中

的不只是米,也種出水資源、種出生物的多樣性。過去六、七年間,小農市集在小島上如繁星湧現。這些人與人直接碰觸的場合中,不只獲得力量,我 們也探入各種美麗的想像和踐行。簡樸的互相合作,腳踏實地的經濟社會,以互助互惠、資源共享、用手用勞動創造社群的認同和生活的厚度。在日常瑣細事務磨練,是從回到農開始。 現代美好生活的原鄉,在手上、在腳下。

農路水泥進入發燒排行的影片

【最有遠見的觀光推動者】

冬山熱門的景點之冬山火車站及冬山伯朗大道等,而這兩個地方皆是弘旻盡力爭取發展的觀光區,冬山伯朗大道現正名為稻間美徑,蜿蜒農路稻田美景,是不少攝影人士的取景祕境,早在四年前弘旻便提出建造觀景高台,帶動當地觀光,卻被公所拒絕,對比如今冬山伯朗大道大受歡迎,不僅為冬山帶來一個新的觀光熱點,也讓大家看見冬山的美,由此可顯見弘旻對於觀光發展有非常深遠的眼光。

冬山火車站堪稱是全台最具魅力的車站,吸引觀光人潮,現在更與生態綠洲連結,車站下的空間不僅有精美的裝置藝術還有小朋友玩樂的坡地,是散步休閒的好所在,在這片美景下一定很難想像,過去車站下的空間只是水泥空地,夜間更是酒醉鬧事的去處,早在2011年弘旻就多次建議公所利用車站下閒置空間規劃農產展售,以利地方活動舉辦及促進觀光發展,皇天不負苦心人多年來的建議終於有成果,縣府於2015年施作冬山旅遊促展平台。

一直以來弘旻對觀光推動都相當有遠見,往後弘旻會極力推動在生態綠洲成立一個藝文館,作為表演或展覽用途,發揮生態綠洲的觀光價值,並發展冬山河夜遊的活動,活用冬山河的特色,形成冬山觀光指標。

#冬山鄉縣議員候選人1號楊弘旻

農路鋪面水泥混凝土配比適配性之研究

為了解決農路水泥 的問題,作者張治齊 這樣論述:

摘要學號:N10433017論文題目:農路鋪面水泥混凝土配比適配性之研究總頁數:79學校名稱:國立屏東科技大學 系(所)別:土木工程系(所)畢業年月: 2018.2 學位別:碩士學位研究生:張治齊 指導教授:唐琦論文摘要內容:臺灣農路約56%位於山坡地地區,地理環境受雨量充沛及日夜溫差大影響,常在乾濕交替及溫差明顯的偶合作用下,水泥混凝土鋪面道路常因抗彎強度不足,提早產生開裂。本研究初步以相同水膠比為條件,分別採用抗壓強度達350 kgf/cm²與抗彎強度45 kgf/cm²等配比,來進行試拌試驗,結果顯示抗彎配比者在膠結材

及用水量之使用量上,能較抗壓配比者減少1/4使用量,同時兩者均符合規範要求,此有利於水泥混凝土鋪面之水化熱及體積穩定,亦具備耐久性的考量。關鍵詞:混凝土,配比設計,抗彎強度

千里步道,環島慢行:一生一定要走一段的土地之旅

為了解決農路水泥 的問題,作者周聖心、徐銘謙、陳朝政...等 這樣論述:

這一條歷時五年、匯聚眾人之力所串連起的環島千里步道路網: 歡迎你隨時背起行囊或騎著單車半天、一天、兩天…… 慢慢的走過一村又一村、一鎮又一鎮,身邊不再有廢氣與噪音, 只有美麗的山海與清綠的田野風光,還有往來人們的親切笑臉…… 腳沾夜露,迎著晨風;默默的走,默默的想…… 這條路乘載你的思緒與感動,伸向遠方,沒有間斷…… 本書首次將國家級環島慢速路網全公開,是一本非常與眾不同的旅行文學書與環島工具書。 「千里步道籌畫中心」集結民間社會力量,一起探索、試走,歷時五年後,串連出一條山海屯近三千公里無斷點的環台千里步道,它是一條只提供徒步行走與單車騎乘的美麗路徑。而串連步道最深

的五位「千里步道」夥伴,將他們心中最縈繞不去的路上風景、土地記憶、生命故事、社區印象等旅行印記,透過耐人尋味的樸實文字寫成一篇篇動人文章,相當推薦在週休假期輕鬆走一趟,就能到感受到台灣各地美麗風光的無限魅力: ●沿著南勢溪畔有一條保留自然野趣的童年上學路 ●徜徉於海岸山脈與中央山脈間的有機浪遊之旅 ●急待守護最後一段珍貴原始的阿塱壹海岸線 ●以嘉南大圳為橫軸串連山海的台江青春夜行路 ●走一趟百年虎尾糖鐵軌跡的追火車之旅 ●廣袤達三千公頃蘊含豐富潮間帶生態的芳苑海岸 ●以大台北盆地為腹地的台北新郊山運動 千里步道環島路網就像一首永無休止的樂曲,沿線經過的社區、小徑、自然風光,

既是千里步道上的珍珠,更是五線譜上美好的樂符。這一條美麗步道,因為你的啟程,譜寫出更多動人詩篇與行旅故事;而我們的美麗之島,也將因為眾人的夢想澆灌,不再有過度的水泥與工程、毒害山川農田的除草劑、和迫使我們閉上眼睛的夜間強光……。有一天,你我攜手同行,步道已然成蔭,化為綠道,串成一張美麗的網! 本書特色 1.台灣第一條環島慢速路網,專為雙腳與單車凸台灣 「千里步道運動」是在二○○六年啟動,由黃武雄、徐仁修、小野三人共同發起的「大地運動」,集結民間社會力量一起探索、串連出一條美麗的環島路網!五年後的二○一一年,專為雙腳與單車凸台灣的國家級環島慢速路網,經過多人探路、試走之後,首次透過出書形式

公諸於眾,希望讓更多人體驗享受,並維護認養台灣山海風光與人文之美。 2.環島分段大旅行、精選路段小旅行,應有盡有、各取所需 沿途處處皆是自然風光且充滿特色社區的環島祕徑不獨享,完全公開分享給讀者親身體驗。因此,將全長三千公里環島路網,規劃成七至十天的十二段環島路網,分段路網方便彈性配合可能的時間,以順利完成環島壯舉。另外,以環島十二段大旅行為基礎,挑出最令人難忘且扣合步道運動核心價值的精選路線,非常適合成為單日或兩天一夜以上的深度小旅行。書中更提供在地帶路達人,推薦全台88個非去不可的景點與社區。 3.引動一波的「新環島運動」,響應綠色慢速深度旅遊 透過本書環島千里步道路網大公開,

將引動一波「新環島運動」,舉凡離開筆直快速的大馬路,走向美麗蜿蜒的靜謐小徑;不依賴耗能的動力機具,而以雙腳雙輪雙手友善環境的方式展開行旅;跳脫走馬看花的套裝旅遊,代之以融入地方、綠色永續的生態旅遊方式;降低資源的耗費,強調減廢減碳、輕量化與食物零里程;不以達到終點為唯一目的,而是浸淫於過程的深層體驗之中……。 4.啟動守護大地的新公民運動 本書所要彰顯的,不只是環台千里步道路網的分享而已,更重要的是步道運動結合了很多專業者和在地達人,沿途勘查許多文史景點、生態環保據點,走在路上可以去拜訪、去參觀那些景點,而這些景點和社區都展現了台灣文化與自然的特色。本書希望透過環台千里步道的公開,讓大家

關心生態保育、地方文史、在地產業,綠色交通、弱勢路權……,同時也讓地方文史、生態、旅遊登山、地方民宿等再次串連並活絡起來,共同認養與維護。環台千里步道,不但是一種兼具健康運動與環境運動的步道運動,更是一種守護台灣文化與大地的新公民運動。 作者簡介 千里步道籌畫中心∕策畫 從你我生活出發,強調環境倫理、內在價值,親近自然、守護大地。 想知道更多訊息,歡迎造訪:www.tmitrail.org.tw。 【作者群】 周聖心 千里步道籌畫中心執行長、永和社大特別助理。出生成長於花蓮。五年來,隨著步道路網的串連腳程,才愈來愈認識台灣許多美麗精采的小地方……。徐銘謙 千里步道籌畫中心副執行長

、台灣大學國家發展研究所博士候選人兼任講師。著有《週週爬郊山》、《眾神爭奪的國度》、《地圖上最美的問號:追尋夢幻步道的旅程》等書。2007年獲客委會補助前往阿帕拉契山徑,回國後持續推動台灣步道志工運動……。 陳朝政 千里步道籌畫中心資訊組長,原本只愛待在電腦桌前工作,加入千里步道團隊後才開始接觸單車、走路與作步道,學習走入人群……。 黃詩芳 千里步道協會專案秘書,主責宜蘭示範區專案。台北長大,小時候每年回鄉下外婆家過寒暑假,在圳溝旁摸蜆仔抓螢火蟲的回憶至今仍深刻難忘。為讓孩子擁有更快樂的童年,現移居頭城。希望能一直過著與土地貼近的生活。 楊雨青 千里步道籌畫中心執行秘書,本身是缺乏

行動能力的資深宅女,參與千里步道運動之後,隨著到台灣各地走動,開始學著認識這塊土地上的美好,努力分享。 推薦者簡介 黃武雄 生於新竹。曾任台灣大學數學系教授,專業幾何研究。也是社區大學的創辦人,一向關懷教育發展,教改的先驅者。除專業論著外,並著有《童年與解放》、《台灣教育的重建》等書。