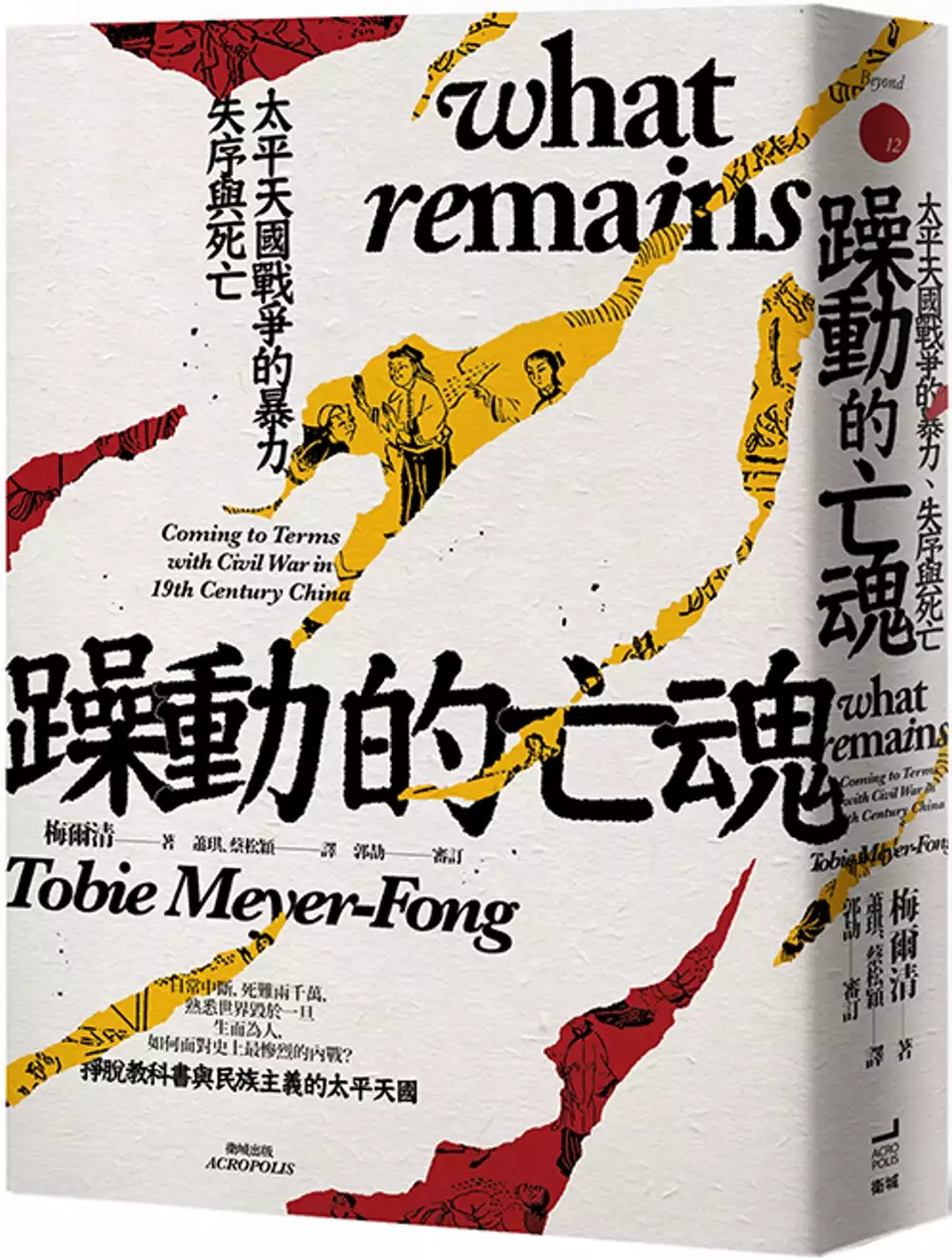

道德解釋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梅爾清寫的 躁動的亡魂:太平天國戰爭的暴力、失序與死亡 和弗里德里希.尼采的 悲劇的誕生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站俄烏局勢|拜登再解話:要普京下台只是表達道德憤慨 - 加拿大 ...也說明:美國總統拜登再次就日前在波蘭發表有關普京不應再執政的言論解釋,指這樣說是表示「道德上的憤慨」,而非指「政權更迭」亦非要改變美國政策目標, ...

這兩本書分別來自衛城 和華滋所出版 。

國立政治大學 中國文學系 鄭燦山所指導 方諾的 北宋道士陳景元身心修煉思想研究 (2016),提出道德解釋關鍵因素是什麼,來自於身心修煉、陳景元、內丹、精氣神、養神、鍊形。

而第二篇論文國立成功大學 藝術研究所 吳奕芳所指導 李凱聆的 克拉納赫(Lucas Cranach the elder)女性形象研究 (2013),提出因為有 德國文藝復興、宗教改革、夏娃、維納斯、女性形象的重點而找出了 道德解釋的解答。

最後網站什麼是「道德」? @ 「真誠 - 隨意窩則補充:什麼是「道德」?《禮記》裡面所講的,「道者通萬物之名,德者得理之稱」,合起來我們意思就大致上了解,什麼叫「道」?對於宇宙之間萬事萬物你能通達,佛法裡面講「諸 ...

躁動的亡魂:太平天國戰爭的暴力、失序與死亡

為了解決道德解釋 的問題,作者梅爾清 這樣論述:

日常中斷,死難兩千萬,熟悉世界毀於一旦 生而為人,如何面對史上最慘烈內戰? 掙脫教科書與民族主義的太平天國 ■■■ ■■ 挑戰官方的歷史詮釋,第一本從民間視角認識太平天國戰爭的歷史著作 十九世紀中葉,大清帝國歷經長達十五年的太平天國戰爭,超過兩千萬人喪生、更多老百姓流離失所,堪稱世界近代史上最慘烈內戰。 師承最會說故事的漢學家史景遷,本書作者梅爾清大膽跳脫傳統教科書裡的成王敗寇與民族主義,不再將焦點放在洪秀全、曾國藩和帝王將相背後的政軍角力,反而關注那些受到戰爭直接影響、其心聲卻被官方紀念與國家記憶所遺忘之人。 對地方上失去愛人、生計與生命的幾百萬老百姓來說,太平天

國戰爭到底意味著什麼? ■■ ■■■ 挖掘被遺忘的聲音,捕捉地方老百姓眼中的動盪時代 「世人做錯什麼,才得遭受天譴?」 當太平軍攻陷南京城,家鄉就在附近的一位慈善家發出了天問。他將眼前的殘酷戰爭,描寫成老天爺勸人為善的象徵。他振筆疾書、積極向鄉民佈道,為了替地方團練籌措經費,也為了導正世間的道德秩序。 除了這位以道德解釋災難的慈善家,本書還記載著一段段備受劫難的人生故事,包括用日記描述戰爭慘況的揚州詩人、被太平軍俘虜與剃頭的讀書人,以及透過書寫喪母之痛,學著與悲傷共處的孝順兒子。藉由從未揭露過的民間視角,讀者得以窺見長期被官方所遺忘或扭曲的故事,認識太平天國戰爭的實

際影響。 ■ ■■■■ 透過躁動的亡魂,看見太平天國戰爭在人心中的刻痕 戰爭如何中斷日常?人們如何面對失序與動盪?如何處理遍地屍骨與紀念逝去親人?如何重拾內心的確定感,重建被戰爭粉碎的世界? 躁動的亡魂,反映出躁動的人心。太平天國戰爭讓成千上萬人成為亡魂,並在無數生者心中烙下刻痕。 本書透過方志、傳記、詩集、外交文獻與傳教士報告,帶領讀者看見這些刻痕,看見當時人們最切身的經歷:失親之痛、對官府失能的憤怒,以及摻雜腐臭氣息與夢魘畫面的可怖回憶。 名人推薦 全球專家讚譽,認識中國歷史的全新視角 《英國歷史評論》(The English Historical

Review) 史蒂芬.普拉特,美國阿姆赫斯特麻塞諸塞大學教授,《太平天國之秋》作者 馬寇德,美國喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院副院長,《現代中國的軍事武力與精英力量》作者 布羅菲,澳洲雪梨大學中國現代史講師,《維吾爾民族:俄中邊疆的改革與革命》作者 衛周安,美國紐約大學歷史學系教授,《中國的戰爭文化:帝國與清朝軍事》作者 吳克強,美國紐約州立大學利曼學院、哥倫比亞大學東亞所副研究員 黃克武,中研院近史所特聘研究員 蔣竹山,中央大學歷史所副教授兼所長 涂豐恩,「故事」網站創辦人暨執行長 阿 潑,作家、《日常的中斷》作者 蔡蔚群,北一女中歷史教師 全球

專家讚譽 十九世紀中國的戰爭究竟是怎樣一回事,又有哪些影響?梅爾清的研究既罕見且深具開創性,不僅激發智識層面的迴響,也能引起深刻的情感共鳴。人們如何回應太平天國這個人類史上最黑暗的篇章?我們現在有了第一手最切身的研究。《躁動的亡魂》是一本兼具情緒渲染力與理性洞悉的作品,時而發人深省,時而令人心碎,最重要的是讓讀者大開眼界。──史蒂芬.普拉特(Stephen R. Platt),美國阿姆赫斯特麻塞諸塞大學教授,《太平天國之秋》作者 梅爾清挖掘出清代時人所留下的豐富史料,這些材料在過往常常遭到聚焦中國革命史觀的史家忽略。本書展現了像梅爾清這樣優秀的史家,如何能擺脫傳統窠臼、獲得全新洞見

。這不只是欲認識太平天國者不可或缺的一本書,也是任何想瞭解晚清之人如何受戰爭影響、又如何回應的必讀之作。──馬寇德(Edward A. McCord),美國喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院副院長,《現代中國的軍事武力與精英力量》作者 梅爾清這本書替太平天國相關研究指出了一個可喜的新方向……書中最有價值的見解,就是指出地方士紳在表忠時其實有著經常為人忽視的宗教面向,以及這如何反映忠烈觀在晚清的變化──這個觀念與當今中國政治息息相關。──布羅菲(David Brophy),澳洲雪梨大學中國現代史講師,《維吾爾民族:俄中邊疆的改革與革命》作者 梅爾清的《躁動的亡魂》採用那些長期經歷過太平

天國災難的倖存者觀點,內容豐富且原創。裨益於她對當代史料廣泛而深入的掌握,本書近距離檢視了生活在太平天國內戰底下究竟是什麼景況。──《英國歷史評論》(The English Historical Review) 這本引人入勝之作紀錄了學者、士兵、女性、兒童、官員和變節者等形形色色的人物,如何經歷並紀念這場人類歷史上最具破壞性的內戰。梅爾清明白地指出,無論是在個人還是政治層面,太平天國內戰都造成了深遠的影響。──衛周安(Joanna Waley-Cohen),美國紐約大學歷史學系教授,《中國的戰爭文化:帝國與清朝軍事》作者 本書史料基礎驚人,融匯各種體裁,回答罕有人想到的問題。選題令

人信服,對希冀瞭解十九世紀中國與世界的史家來說宛如無價之寶。過去少有學者研究太平天國的長期影響,關照到這批史料者更少,只有梅爾清教授將它們綜合起來,聚焦時人在戰火底下的經驗,而非交戰各方的政治意識型態。她文字優美,主題勾人,即便撇開其高度學術價值不談,仍具一讀的價值。書中有著人相食、被斬首的母親、哀悼的花園和無法安息的亡魂,讀來宛若小說情節。──吳克強(William C. Wooldridge),美國紐約州立大學利曼學院、哥倫比亞大學東亞所副研究員 太平天國是近代中國的「一大波瀾」,梅爾清的這本書補充了過去太平天國研究所忽略的部分,讓我們對被民族國家論述、革命論述所掩蓋的政治暴力、個人

苦難、偽裝、忠誠、背叛,以及死亡、悼念、宗教的慰藉與解脫有更深刻的體認。──黃克武,中央研究院近代史研究所特聘研究員 作者擅寫人物,尤其是我們一般不太熟悉,甚至完全沒聽過的人物,這些人物大 多不會出現在史景遷及普拉特的著作中。這種書寫功力跟沈艾娣(Henrietta Harrison)以劉大鵬的日記極為類似。本書雖然是學術著作,但作者的文筆優美,又以新文化史的敘事角度微觀過去我們所忽略掉的人事物,讀起來相當流暢。──蔣竹山,中央大學歷史所副教授兼所長 歷史是關於死者,也是關於生者。或者說,是生與死之間的對話和交流:歷史學者不也一向都是招魂者嗎?我們總是在傾聽亡魂的聲音,不論那是

躁動的,還是幽微的。《躁動的亡魂》一書雖然是嚴謹的學術著作,內容卻充滿情感,甚至有個十分感性的結尾,在兩位譯者的精心翻譯下,這些文字更是顯得格外動人。「戰爭結束後,留下了什麼?」作者問。而這本書是她的回答。──涂豐恩,「故事」網站創辦人暨執行長 要在大塊大塊的官方史料中,撿拾社會裡的碎片,並且拼出過去從來不曾關注的文化樣貌、組織運作、生活點滴,實屬不易,從這個角度看,《躁動的亡魂》如「清明上河圖」一般精緻華美。作者以文字的力量,具體封存了江南地區鮮活的記憶──即使是在描述它如何在戰爭中死去。──阿潑,作家、《日常的中斷》作者 讀者可以在梅爾清這本書的字裡行間,感受到生命的掙扎,以及

人的重量。推薦給想從不同角度認識太平天國的學生。──蔡蔚群,北一女中歷史教師 作者簡介 梅爾清(Tobie Meyer-Fong) 美國約翰霍普金斯大學歷史學系教授,東亞研究所主任。主要研究清朝歷史,研究方向包括城市史、文化史、社會史和女性史。曾於2007-2018年擔任《清史問題》(Late Imperial China)期刊主編。曾著有《清初揚州文化》一書。 審訂者簡介 郭劼 美國南卡羅萊納大學語言文學與文化系副教授。 譯者簡介 蕭琪 國立臺灣師範大學歷史學系碩士、國立臺灣大學歷史學系博士候選人。主要研究明代史,研究興趣為性別、禮制、醫療與社會文化史。

著有《父母等恩:《孝慈錄》與明代母服的理念及其實踐》、〈評熊秉真,《幼醫與幼蒙:近世中國社會的緜延之道》〉。 蔡松穎 國立臺灣師範大學歷史學系碩士、國立臺灣大學歷史學系博士候選人。把歷史學當作遊戲在玩,努力探究其博大精深中。喜歡邊陲、少數,以及勇於和高牆對抗的雞蛋們。 推薦序:傾聽亡魂的聲音/涂豐恩 導讀:跳脫正統立場的太平天國研究/黃克武 導讀:既沒有洪秀全,也沒有曾國藩的「內戰」:閱讀太平天國戰爭的新視角/蔣竹山 中文版作者序 第一章 戰爭 第二章 文字 第三章 被標記的身體 第四章 骨與肉 第五章 木與墨 第六章 失去 第七章 尾聲 誌謝 參考書目 註釋

書中事件年表與大事記 作者序 本書英文版的受眾主要是英語世界裡對中國史感興趣的學者和學生;他們堪稱小眾。儘管如此,我卻也希望這本書能突破這個既有的小眾讀者圈,希望它也能吸引研究內戰、研究日常生活的歷史學者,或是吸引那些有興趣了解不同文化脈絡下的人群如何處理災難的讀者。但最終,我期望這本書能譯成中文,介紹給臺灣和中國大陸的讀者。這些讀者熟悉太平天國的歷史,因而對本書的特殊視角可能會產生更直接的反響。 我首先要感謝蔣竹山教授把本書收入他主編的「新史學譯叢」,並擔負起為本書在臺灣找到出版社的責任。感謝衛城的編輯們在本書中譯本無法在中國大陸方出版時,慨然接手出版事宜。感謝蕭琪和蔡

松穎仔細、詳盡地翻譯原著,並感謝郭劼確保譯稿的精準、雅馴。他們三人都不吝付出自己的時間和專業,能和他們一起合力完成這項工作,我感到非常愉快並深受啟發。 歸根究底,本書所書寫的,是大規模的暴力以及歷史記憶如何為政治所用。本書講述了人們所沉痛經歷的家破人亡,講述了那些受影響最深的人──包括父母子女、夫妻,以及地方社群──如何努力理解、承受這樣的家破人亡。本書也解釋了清政府是如何在各個層面上,設法從這樁暴露了它自身軍事和政治弱點的事件中,汲取出正面的訊息。本書展示了國家祀典如何將普通人所經歷的痛苦和死亡,轉化成盡忠犧牲的英勇姿態;同時亦展現了這些表面上有利於中央集權的國家封賞,如何成了當地重建

工作的一部分,從而具有新的、時而矛盾的含義。我希望臺灣和中國大陸的讀者,可以藉由閱讀本書,對太平天國之後的其他事件以及人們對這些過往暴力的應對(或不應對),會有更好的理解。 在這個書寫太平天國的過程中,我試著說一個無關中國堅定走向革命現代性的故事,並盡量不討論名人及其理念。我希望身處於現下的我們,來思考暴力、動亂和死亡對遭逢這一切的人們而言,意味著什麼。我寫這本書,是為了重申我們有著共通的人性。當災難降臨時,無論是作為個人還是作為家庭的一分子,我們都會盡力求生。不同時空的人們對世界的理解可能有很大的差別,但到頭來,人們對災難的應對方式在某些部分上是相似、甚至是舉世皆然的。對災難相似的反應

,提醒著我們要對戰爭與苦難戒慎恐懼,並且珍惜我們深愛的人、深愛的地方。也許本書的中文書名《躁動的亡魂》有助於我們記住這點。 有些讀者認為本書對清朝抱有同情,因為書中採用的部分材料常常被史料編纂者歸為代表清朝立場的一方。但這畢竟不是一本關於英雄和反派的書。而且,我認為,如果我們將太平天國戰爭視為壁壘森嚴的兩方之間的鬥爭,就會對過去作出錯誤描述。在當時,即便人們謹慎地、大張旗鼓地維繫忠臣和叛軍間的界線,這界線也可以是模糊的。無論他們聲稱為誰而戰,1860至1864年間江南一帶軍士們的殘忍行徑,在個人身體與社會機體上,都留下了深深的傷疤。這在當時許多目擊者的作品中都有清楚的記載。因此,本書所講

述的故事是:在中國十九世紀中葉的背景脈絡下,歷史書寫和紀念活動是如何從模棱兩可、機會主義以及人們所經歷的憤怒中,建構起清晰的道德與政治意涵的。我並沒有特別為清朝方或太平天國方說話的意思。 另一些讀者則問我,為什麼堅持把太平天國戰爭與二十世紀的暴力事件相聯繫?為什麼不把它當作是黃巾軍、赤眉軍或五斗米道一類的朝代末叛亂?我的回應是:為何不能把它與二十世紀的暴力事件相聯繫呢?事實上,至少從1911年辛亥革命以來,「太平天國革命運動」就一直被當成是中國現代革命史的序幕。我們不該把「現代」這個詞的意涵侷限於進步、烏托邦和發展。「現代」這個詞不該只有正面的意涵。另有人曾經問我:如果戰爭能促進國家發展

而給國家帶來好處,這場戰爭是否終究是值得的呢?對此,我的回答是:對誰而言是值得的呢?且這又是怎麼計算出來的呢?也有些人問我如何評價洪秀全。我的答案是: 我不會去評價他,那不是我要做的事。 在2020年4月寫作這篇序的當下,世界正面臨著全球疫情和一場規模自1929年大蕭條以來未曾有過的經濟危機。大難當頭,我為能和親愛的家人一起待在家裡而深感慶幸。我希望我是錯的,但我感到我們正走向動盪的時代。我無法預測這樣的艱難時刻會以怎樣的面目呈現。我的想法有一些自私、現實且稍顯偏狹。我想和朋友們暢談、想見到我的學生們。我覺得有些無助,並感懷昨日不再。我想要回到去年夏天,那時本城的棒球隊節節勝利,河

邊的酒吧與餐廳被歡笑的客人擠得水洩不通,而我尚能毫無困難地出國拜訪摯親好友。我想要看見一個熟悉的未來,卻只看到構築起過去美好時光的基石搖搖欲墜。也許這本關於苦難的書,今日讀來,能教我們如何堅韌地面對這一切? 梅爾清,2020年4月17日 華盛頓特區 推薦序 傾聽亡魂的聲音 涂豐恩(「故事」網站創辦人暨執行長) 西元1861年,太平軍與清軍之間陷入激戰。 前一年,太平軍剛剛擊潰了清軍的江南大營,再次讓清政府大為震動。他們攻佔了蘇州、杭州等城市,而後又發起西征,目標位於長江中游的武漢,政府軍也隨即展開反擊。那年4月,雙方在另一座長江沿岸城市安慶短兵相接,由曾國荃率領的湘軍,將太

平軍佔領的安慶團團包圍,洪秀全族弟洪仁玕率眾前往馳援,卻沒能成功。幾個月後,太平軍宣告彈盡援絕,大勢已去,清軍攻破了安慶,整座城市重回清政府掌握之中。 就在這場安慶保衛戰正酣的同時,有另一場戰事在太平洋彼岸爆發。1860年的11月,美國舉辦總統大選,結果揭曉,代表共和黨的林肯當選美國第十六任總統。這個結果卻引起南方各州的不滿,由南卡羅來納州為首,前後共有七個州陸續宣布脫離聯邦。隔年3月,林肯在就職典禮上仍在呼籲統一團結,卻沒能挽回分裂的局勢。到了1861年4月,南方與北方的軍隊在薩姆特堡第一次交火,南北戰爭就此拉開序幕。 這場兄弟鬩牆的內戰,一共打了四年多,造成前所未有的慘烈傷亡。

到1865年南方軍全數宣告投降為止,估計至少六十二萬名士兵命喪戰場──這數字比美軍在兩次世界大戰和韓戰中犧牲的人數全部加起來還要多。以當時美國人口來計算,平均每一百人中,就有兩人死於戰爭。而這還沒有計入遭到波及的平民。 毀滅性的內戰,迫使美國民眾必須逼視死亡。曾任哈佛大學校長的歷史學者德魯.吉爾平.福斯特(Drew Gilpin Faust)寫過一本《這受難的國度:死亡與美國內戰》(This Republic of Suffering: Death and the American Civil War),在書中,她把南北戰爭的焦點,從征戰沙場的英雄與將軍,轉移到那些大量的、無名的死者身上

。 生命大規模地消逝,改變了「死亡」本身的意義,比如人們開始追問,遠赴戰場的士兵們,在沒有家人陪伴的情況下,如何還能獲得「善終」(Good Death)?在戰爭情境下,殺戮如何不與宗教信仰產生衝突?還有那些活著的人呢?福斯特寫到: 人們發現,自己處在了一個全新的、完全不同的道德宇宙中──在這一道德宇宙中,超乎想像的浩劫已成為了日常的經歷。在這樣的一個世界中,上帝在哪裡?一個仁慈的神,怎能允許這樣的殘忍與這樣的苦難存在?懷疑快要壓倒了信仰──這是對上帝仁慈與靈魂不朽的基督教敘述之信仰,是對世俗生命的可理解性與目的之信仰。語言似乎無力解釋;人們似乎無法理解他們的死亡──以及他們的生命─

─的意義。 逝者已矣,而生者才剛要開始思索生命的意義。 同一時間在太平洋此岸,太平天國為中國社會帶來的衝擊不遑多讓,上千萬人的死亡,大規模的破壞與屠殺。對於失序的恐懼,在在挑動著人們的情緒,刺激著人們的想像。死亡不只是肉體的消逝,它需要悼念,也需要詮釋。它需要意義。這是歷史學者梅爾清在《躁動的亡魂》一書中要探索的主題。 梅爾清教授並未著墨太多在我們熟悉的人物,如洪秀全或曾國藩,反而是把目光投向了那些較不知名的地方文人,或是犧牲性命的無名將士。對他們而言,死亡有何意義?他們用筆墨與身體,寫下了太平天國的另一種歷史。這不是一項容易的研究工作,卻改變了我們理解這段歷史的視野。

歷史是關於記憶的學問,關乎我們記住哪些事情,又如何記憶。一旦我們拉長時間,記憶本身也成了歷史,層層疊疊。比如關於太平天國的歷史記述,在臺灣受教育的讀者,可能已經十分習慣將它視為一場叛亂,是在那內憂外患不斷的晚清末年,另一場荒唐亂事;但在海峽彼岸的中國,有段時間卻將太平天國視為英雄豪傑,農民起義典範,例如1973年一本由「『中國近代史叢書』編寫組」所編纂的《太平天國革命》,講到清軍策劃戰略,便說他們「用心十分險惡」,還與歐洲國家等「外國侵略者」聯手,至於講到太平軍的人物,則說他們「堅貞不屈」、「可歌可泣」,不時有著「輝煌勝利」。 而今農民起義已經不再被歌頌,中國轉而渴望和諧社會、和平崛起

,要的是偉大復興的中國夢。但歷史上人們的情緒、傷痛、失落,與夢靨般的記憶,難道就一筆勾銷,通通都不算數了嗎?在每一場災禍過後,什麼是真正重要的,哪些人與事應該被記得,又有哪些不該被遺忘的卻遭到埋葬?《躁動的亡魂》以太平天國為例,對這些議題進行了一場嚴肅的追問。 歷史是關於死者,也是關於生者。或者說,是生與死之間的對話和交流:歷史學者不也一向都是招魂者嗎?我們總是在傾聽亡魂的聲音,不論那是躁動的,還是幽微的。 《躁動的亡魂》一書雖然是嚴謹的學術著作,內容卻充滿情感,甚至有個十分感性的結尾,在兩位譯者的精心翻譯下,這些文字更是顯得格外動人。「戰爭結束後,留下了什麼?」作者問。而這本書是

她的回答。 根據一般常引用的數字,一八五○年到一八六四年間的太平天國戰爭,導致了兩至三千萬人喪生。據此,它被稱為人類史上最慘烈的內戰。近來幾篇研究對此時期流失多少人口莫衷一是,這顯示要回頭去做精確(甚或是粗略的)死亡人數統計是不可能的。當時的記載顯示發生過規模驚人的屠殺和破壞,戰後所編纂的回憶錄及方志都以駭人聽聞的頻率,屢屢提及人口的巨大折損(長江下游市鎮喪失將近五○%的人口,甚或更多),以及人們遭受了難以言說的痛苦。但無論這些數字精確與否,死亡人數顯然遠大於同時期的美國內戰(或稱「美國南北戰爭」;一八六一-一八六五)—約有六十二萬名士兵及五萬名平民死於該內戰。 可是,姑且不論

這場戰爭的毀滅性有多強,在中國以外的地方,太平天國戰爭與那些照理說涉及範圍與影響都較小的事件相比,仍相對地罕為人知。即使是在中國研究領域內,關於太平天國的記述也驚人地缺乏血肉:我們只關注抽象的意識型態,而非戰爭所造成的傷害。關注十九世紀晚期上海如何崛起的學者們,常常會提及移民從繁榮、風雅的江南地區來到上海,卻從未敘述那場驅使他們背井離鄉的毀滅性戰亂。在講授太平天國這段歷史時,海外中國研究學者的典型做法是,點出「它是史上最慘烈的內戰」這個事實,或是引用那個「兩到三千萬」的駭人數據;但接下來,我們(包括我自己)就會轉去講述耶穌的兄弟洪秀全和他的古怪願景—這常讓學生聽得津津有味。是時候重新思考太平天

國諸方面孰輕孰重的問題了。 我當時已有十多年的清史研究經驗,讀過一些關於太平天國的論著,也曾在課堂上講過太平天國史。可我從未真正思考過,這場戰爭對於地方上那些失去了生命、生計與所愛之人的幾百萬人而言,意謂著什麼。 我想要知道的是,死者們的屍骸下落如何?戰時如何安排葬禮?戰爭剛結束的時候,倖存者有多麼看重朝廷賜予的殊榮?對倖存者而言,喪失之痛會帶來怎樣的情感衝擊?朝廷賜予的殊榮似乎很自然地主導了紀念方式,但我們是否能在這些方式中,發現情感回應的蛛絲馬跡?

道德解釋進入發燒排行的影片

原播出時間20210511

https://youtu.be/aAPXKKvCYVo 原始影片

戴琪Katherine Tai宣布說

美方決定呢我們要放棄疫苗的專利權

感覺要拯救全世界

但是郭正亮看到我傳給他這個訊息之後

第一天說的確股價疫苗廠香港或是上海復星都跌

第二天他就罵我說渾蛋根本沒有這回事

我跟你講美國現在有的專利權就只有莫德納(Moderna)跟嬌生

因為輝瑞的疫苗的那個授權是在BNT手上

是在德國 德國已經反對了嘛對不對

因為這個很多疫苗的開發很奇怪

是大藥廠找小藥廠

那當時是小藥廠有mRNA的技術

可是他沒有錢

他的工廠也沒辦法快速生產所以他找輝瑞

你這也是理解錯誤 又錯啦

因為mRNA 並不是新冠疫苗的特有技術

它原來是拿來治癌症的

而是一種技術

那他只是用這個方法來做新冠疫苗

比如說我們用莫德納(Moderna)作為例子

Moderna總共用到的專利是一百一十三個

總共 那裡面

因為美國政府有投資 對

所以美國政府能夠掌握的專利權只有30%

因為有投資有掌握 但是沒投資呢

處於企業界各領域

那是他們自己私人產業的 對對對對對

那依照美國法律對不起喔

這個權力不是總統的

所以一定要國會立特別法

國會立一個特別法之後

才能夠要求要緊急使用

就把你剩下的百分之70的那個權利拿過來

然後要開放給第三世界這樣嘛

那國會立這個法是不可能過的啦

因為你去算現在的票數

因為製藥界全部反對

藥廠的影響力很大他得罪起來不得了

全部反對

美國現在民主黨在眾議院只有多9席

參議院是平手

你怎麼可能過呢

那再看第二個你即使所謂開放授權

假設美國國會願意通過這個法

你如果國會沒通過

然後你要用行政權硬推 那沒辦法不行

他立刻去找最高法院

對除非你宣戰

把你凍結

那另外一個就是即使人家拿到授權

他拿不到疫苗原料

因為美方現在全面禁止疫苗原料出口

因為美國商務部現在疫苗原料是屬於出口禁品

就跟軍武一樣 對

所以你給印度這個授權也沒有人可以做啊

那事實上這個事情莫德納也有出來發言

他說Moderna他本來就沒有說要賺那麼多錢

所以他去年十月就已經表示

他說我願意把我的專利拿出來

他早就講了 對對他早就講了

那結果到現在沒有任何人拿去用 因為做不了

或者是牽涉到的授權

並不是都在Moderna手上

他還要必須跟...還有交叉授權

還有一些公司 那個搞不定啦

那個光是法律上要去搞定大概要一年的時間

因為以前像印度就是強行學名藥

就是反正我不管都不授權我這邊直接判合法

我跟你講印度是因為他市場大

所以藥廠也沒轍啦

那以前愛滋病的時候非洲就曾經有一個國家叫剛果

他就硬幹

他就直接把愛滋病的那個授權直接自己做了

結果那個大藥廠就其他的藥都不進那個國家

藥廠抵制他們是有很多方法

第一個就是我產量給你放慢

第二個就是很實在的話

因為藥廠在研發各種藥大部分都是慢性病

因為慢性病利潤才大

那這個是流行病

流行病它本來就變來變去

而且過了 就跟流感的藥一直研發不出來

就過就過了 對對對沒有錯

所以對他們來講他就要賺這一票

所以就有藥廠的人公開講一個誠實話

他說那這個變種病毒以後還會有人有誘因要研發嗎

我跟你講對不起啊到最後恐怕只剩下科興跟國藥在研究

因為那是國家的

你去看美國那種民間的藥廠

他們就沒有誘因了啦

因為沒賺錢沒誘因啊對不對

我跟你講製藥業都是十取一

因為是暴利

所以他就抓到一個就這個要大賺一筆啦

然後再補貼他其他沒有成功的case

它的cycle本來就是這樣

所以我的意思就是說

你從這個角度看就是說拜登講這句話就是道德呼籲

就是一個形象包裝

就是要表示我很高尚

我有這個主張啊

所以短時間就算美方開放也沒有辦法解決

這所謂印度現在大量的人道的問題

很難啦我跟你講印度

印度真的很悲劇啦

我跟你講即使現在手上滿手都是疫苗

沒有辦法

他一天也只能打兩百萬

因為他醫護服務的能力有限

我跟你講我看過一些數據

一千人只有0.8個醫生1.7個護士

然後你現在去醫院沒有呼吸器

沒有治療用藥 誰敢去打

那大家就不要去 冒生命危險

所以大家寧可不去醫院

所以就一大堆黑數

但是為什麼現在很多人說

印度如果不安全我們也不會安全

是因為病毒變種就是要像印度這種環境

就不讓他出來就好啦

就你知道嗎你像譬如說...

我們就不讓印度進來就好

但我還是要解釋喔

你如果就算斷航會產生一個問題

因為身體虛弱的人

那個病毒進到你身體裡面會活比較久對不對

變種就在那個時候發生的

我還是相信醫療科技啦

就是說這些變種病毒基本上是可以處理的啦

是當然可以處理啊

只是拜登再這一招下去就沒有人願意研究了啦

好啦那我們既然剛剛講到這件事情

要看一下Peter Beinart

他的意思喔就是

我先講他的標題叫做拜登政府對台政策魯莽且危險

用那個Reckless形容拜登是很重的話

那Peter Beinart寫了這篇投書呢

講的是拜登是不是真的要取消美中的戰略模糊

進而危及一個中國的政策

他的意思是說你嘴巴講戰略模糊

可是實質上你跟台灣逐漸在建立為一個正常國家的互動

對不對

他的意思就是說你逐漸要取消掉本來的一些限制

什麼官員拜訪

還有比如說要支持台灣參加國際空間等等等

當你陸續的這一些

要讓台灣國家正常化的舉措浮上檯面之後

你一定會碰到中國會有一個門檻

他就把它當作紅線

他把它當作紅線

那你一方面又說戰略模糊

說有一個中國是紅線

那一方面又不斷的讓台灣國家正常化

就逐漸地走在路上

所以他就講了一句話他說

你要這樣支持台灣齁

你那個credibility要建立是要有實力作為支持

而且你要持續支持喔

然後你有想清楚後果是什麼

這個事實上跟我們以前講的那個經濟學人

還有那個外交事務季刊也是差不多同一種問題

就是說你知不知道

你這樣一路支持國家正常化的路這樣走下去

你會碰到天塹會碰到天塹啦

但沒有講白就開戰啦

就你這條路一直走下那對老共來講就開戰啦

他有舉一個例子啦

他說5百英里內中國有39個機場

你美國只有2個

按照現代的軍事啦

第一時間這兩個機場可能就被毀掉了

第二個就是你決心到哪裡啦

你美國到底是不是

到目前為止8成反對跟中方開戰

然後他還講了一個

其實這篇文章列了很多事實

他說你美國列出八大優先議題

他發現沒有包括這一點

沒有包括美台關係

中國是把台灣議題列為第一優先

人家是核心問題

而且是充滿感情民族主義的問題

然後你這邊是好像在關心又不是很核心

就是玩玩而已

但真的我跟你講為什麼沒有人追究這件事情

你記不記得上海復星在今年大概二月還三月的時候

他們後來已經講了

那我上海復星身為BNT的亞洲代理商我願意賣給台灣

但結果貴黨的這個陳時中不買

陳時中德國那個管道已經宣布失敗

早就宣告失敗 他承認

那就跟上海復星買啊

沒有錯現在就是卡在這個要誰去開口

面子問題 要誰去開口

我開啊我叫陳時中要趕快去買啊

當然我們要找適當的人去開口

會有人去處理的

真的有人是吧

聽到了阿亮已經開了預言的這個

就會有人去跟政府要求趕快跟上海復星買好不好

那個就是輝瑞BNT啊不是我們要的嘛

本來就是我們要的 不開口

其實輝瑞BNT中國買了一億劑

有而且接下來還要合作 是啦

就是他們還要在中方生產

那AZ目前市面上幾乎所有的疫苗

除了莫德納(Moderna)因為百分之百聯邦贊助之外

幾乎都有跟中方要在地合作

本來我們這邊也有人希望到台灣生產

結果沒有成功

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

北宋道士陳景元身心修煉思想研究

為了解決道德解釋 的問題,作者方諾 這樣論述:

陳景元(1035宋仁宗景祐元年—1094哲宗紹聖元年)為北宋著名的陳摶學派內丹道士,他的著作具有非常豐富的思想內涵。本研究著重於陳景元的身心修煉,運用「以經解經」為研究方法,而非從思想史的角度切入,能仔細地研究陳景元的思想脈絡,得以補充前輩學者的論點,推論出陳景元的思想體系各處的內丹特質之研究結果。因此在闡述道論及心論後,本文將著重歸納陳景元內丹核心的精、氣、神。 道論主要解釋道德之體用說法,說明陳景元如何通過道德解釋宇宙的生成,以及其與他的身心修煉的關係。同時也解釋了仁義禮樂與修煉五臟之氣的關係,描述陳景元如何從一個道士的角度解釋道論與道德,外在的行為和體內修煉之關係,及其與身

心修煉的關聯。 其次,本文說明心的概念,以靈府、靈台、性、思慮等解說陳景元的心論內容。說明陳景元如何解釋性,和個人偏心的原因。討論陳景元心論的架構,和如何使心不散佚能量。然而,陳述達到心不散佚能量的運行,包含的性命雙修理念。 既明白修心為首要目的,也了解到透過修身才能達到其目標。而陳景元修身方法的一個關鍵是「精」。本文解釋陳景元的精與萬物生成的關係。文中描述腎中之精與其身心修煉的關係,能補充及鍊養身體的各種部位,如關節、韌帶等,此對心靈修煉的影響及協助。 「精」為一切的原質,而「氣」為一切的內容。說明元氣、純陽、純陰、魂魄、天地之氣、清濁等乃是宇宙變化的原因及

方法,以及調和「氣」在陳景元身心修煉關鍵位置。將探討如何讓天地之氣能通於身心而達到沖和的修煉論,及陳景元的氣論與情緒的關係等的各個方面的聯繫。 「氣」為變化的內容,而「神」是道之作用,說明五臟之神、神鬼神帝、神明、神與精、神與心、神與魂魄、神與玄等的思想理念。闡明神與萬物生死變化之關係,而此變化的能量與心靈中能力的聯繫。描寫透過身心修煉調和身心之平衡,達到精氣神之養神、鍊形、養氣工夫論。 總和來說,本研究解釋陳景元的精、氣、神的身心修煉,說明陳景元道的內容,與入道的工夫論,詮釋陳景元的道論、心論、氣論、養氣、煉形、養神的精氣神內丹身心修煉的思想。

悲劇的誕生

為了解決道德解釋 的問題,作者弗里德里希.尼采 這樣論述:

19世紀末最偉大的哲學家 衝擊歐洲社會各界,顛覆西方哲學思想 如果要舉出一本書完整呈現尼采的哲學思維,這本書只能是《悲劇的誕生》。 在尼采之前,啟蒙運動的思想家均以人與自然、感情與理性的和諧來說明希臘藝術繁榮的原因。 而尼采一反傳統,認為希臘藝術的繁榮其實是源於太陽神與阿波羅酒神戴歐尼修斯兩種內心的衝突並相生相長而來的。由此切入探討希臘戲劇與音樂的起源、本質和功能乃至人生的意義,尼采反覆運用高超的辯證手法,打破以自蘇格拉底一脈承襲下來的科學樂觀主義的僵死的思維模式,重新闡釋古希臘的民族特性,回歸藝術與生命最純粹的本質。 《悲劇的誕生》完整呈現出年少時期的尼采的哲學思維。

作為西方現代哲學的先驅,尼采給世人留下孤傲、瘋狂的印象,其實那是他熱愛生命的態度,以及對音樂、藝術、哲學的執著與激情,至今仍深刻影響著二十世紀後的藝術家、美學家、哲學家甚至是心理學家。 請聽,尼采怎麼說! 作者簡介 弗里德里希.尼采(Friedrich Nietzsche,1844-1900) 19世紀末德國哲學家、古典語言學家、詩人、歷史上少有的重量級哲學家、西方傳統基督宗教思想的顛覆者。以其敏銳獨特的思維,提出「上帝已死」、「超人哲學」、「權力意志」等大膽的創見抨擊歐洲思想,深深影響以海德格為首的二十世紀哲學家的思想,不僅震撼當代,至今日仍具有極大影響力。 尼采生於

普魯士王國的薩克森,就學期間深受華格納與叔本華的影響。24歲那年以古典哲學教授的職銜,任教於巴塞爾大學,並於1872年發表處女作《悲劇的誕生》。1879年由於健康問題從巴塞爾大學退休辭退教職,開始長達十年的飄泊人生,期間仍筆耕不輟。1889年飽受精神疾病折磨的他終至崩潰,並於隔年病逝,享年56歲。 重要著作有:《偶像的黃昏》、《查拉圖斯特拉如是說》、《善惡之彼岸》、《反基督》、《希臘悲劇時代的哲學》、《論道德的譜系》、《不合時宜的思考》、《權力意志》等。 ◎自序:一種自我批坪的嘗試 ◎前言:致理查.華格納 ◎正文 一.阿波羅VS. 戴歐尼修斯 二.夢與醉 三.奧林帕

斯諸神 四.醒與夢衝突 五.客觀與主觀 六.民歌與抒情詩 七.悲劇合唱歌隊 八.薩蒂爾 九.希臘的明朗 十.肢解.重生 十一.悲劇之死 十二.歐里庇德斯的意圖 十三.蘇格拉底的魔力 十四.柏拉圖的對話 十五.擺脫希臘人 十六.音樂的靈魂 十七.神話與科學精神 十八.悲劇.文化 十九.歌劇的錯誤 二十.向希臘人學習? 二十一.音樂與戲劇的對白 二十二.審美遊戲 二十三.悲劇的再生 二十四.悲劇與神話共舞 實存的美好瞬間 自序 一個自我批評的嘗試 無論這本可疑的書是以什麼作為基礎,它必然包含一個非常重要、極富吸引力,而且還是一個十分個人化的問題,那就是關於這本書的寫作年代的證據――即便

是在1870-1871年普法戰爭期間那個動盪不安的階段――但它還是成書了。當韋爾特會戰(Wörth,德國西南小城,1870年法國軍隊與普魯士軍隊在此會戰,結果法國戰敗)的炮聲響徹歐洲時,我在阿爾卑斯山的一隅寫下了這本書的關鍵思想――也就是這本奇特而艱深的書的核心。 基本上這不是為了我自己,而是為理查・華格納──那時沒有人對華格納的希臘化和南方化特別注意。這篇遲來的序言(或者說是後記)就是為這本書而寫的。 幾個星期之後,我在梅斯城(Metz,法國東北部城市),心中總擺脫不了對所謂的希臘人和希臘藝術的質疑,直到在那最緊張的最後一個月裡,當人們正在凡爾賽宮進行和談時,我也跟自己達成了和解

,慢慢地從一種由戰場上帶回來的心理疾病中恢復,終於把《悲劇從音樂中的誕生》一書定稿了(這是本書的原始書名)。但悲劇真的是誕生自音樂嗎?還是音樂即悲劇?是希臘人與悲劇音樂?還是探討希臘人與悲觀藝術之間的問題?迄今為止人類最完美、最美好、最令人羡慕、最具生命魅力的這些希臘人,恰恰是他們必需要有悲劇嗎?更有甚者,悲劇必需是藝術嗎?希臘藝術,究竟何為?…… 因為這樣的揣測,於是我們把生命價值的大問號打在哪裡了。難道悲觀主義必然是沒落、沉淪、失敗的標記?是疲憊和虛弱的本能的標記嗎?就如同在印度人那裡,按照種種跡象來看,也如同在我們這裡,在「現代」人和歐洲人這裡一樣? 究竟有沒有一種強者的悲觀

主義?是一種基於愜意舒適、基於充盈的健康、基於因其富足而產生的對於艱難、恐怖、兇惡、疑難的智性上的偏愛嗎?或許是一種因過度富足而引發的痛苦?一種極犀利的目光的試探性的勇氣,它渴求可怕之物有如渴求敵人,渴求那種相稱的敵人,以便能夠以此來考驗自己的力量?它要以此來瞭解什麼是「恐懼」嗎?那麼,恰恰是在最美好、最強大、最勇敢時代的希臘人那裡,悲劇神話意味著什麼? 此外,戴歐尼修斯(Dionysus,酒神)的偉大現象意味著什麼?從中誕生的悲劇又意味著什麼?還有,導致悲劇死亡的是道德的蘇格拉底主義、辯證法、理論家的自滿和快樂嗎?──怎麼?難道不就是這種蘇格拉底主義,成了衰退、疲憊、疾病和錯亂地消解的

本能標誌嗎? 其次,後期希臘那種「希臘式的明亮」只不過是一種迴光返照嗎?反對悲觀主義的伊比鳩魯(Epicurus)意志,只不過是一種苦難者的謹慎嗎? 而我們的科學本身──是的,被視為生命之徵兆的全部科學,究竟又意味著什麼呢?一切科學為何?更糟糕的是,所有的科學究竟從何而來?或許科學性只不過是一種對於悲觀主義的恐懼和逃避?一種敏銳的對真理的正當防衛?用道德的說法,是某種怯懦和虛偽的東西?而用非道德的說法則是一種狡詐?啊,蘇格拉底,蘇格拉底啊,莫非這就是你的奧秘?啊,神秘的諷刺家啊,莫非這就是你的反諷? ************ 當時我著手的是某種可怕而危險的東西,是一個帶

著犄角的難題(當然未必那就是一頭公牛),但無論如何都是一道全新的難題。今天我會說,它就是科學問題本身──科學第一次被理解成有問題、可質疑的課題。可是,這本當年釋放了我年輕的勇氣和疑惑的書──從一項如此違逆青春的使命當中誕生,必定會是一本多麼不可能的書啊! 它是根據純粹超前、極不成熟的自我體驗而建構起來的,這些自身的體驗全都艱難地碰觸到了可傳達性的門檻,被置於藝術的基礎上──因為科學問題是不可能在科學基礎上被認識的──也許是一本為兼具分析與反省能力的藝術家而寫的書(即便是一個例外的藝術家種類,人們也必須尋找、但甚至於不願尋找的一個藝術家種類……),充滿心理學的創新和藝術家的秘密,背景裡有一

種藝術家的形而上學,是一部充滿青春勇氣和青春憂傷的青春作品,即便在表面上看起來可能屈服於某種權威和個人敬仰,但仍然是獨立的、倔強的、自主的。 簡而言之,這是一部處女作(哪怕是取這個詞的所有貶義),儘管它的問題是老舊的,儘管它沾染了青年人的全部毛病──過於冗長、帶有狂飆冒進的色彩。 另一方面,從它所取得的成果來看(特別是在偉大藝術家理查・華格納那裡──這本書本來就是獻給他的,好比一場與他的對話),它是一本已經得到證明的書,我指的是,它是一本至少使「當代最優秀的人物」滿意的書。有鑑於此,它本來是該得到某種顧惜和默許的;儘管如此,我仍不願完全隱瞞,現在它讓我覺得心中多麼不快,十六年後的今

天,它是多麼陌生地擺在我的面前──現在我有了一雙益發老練、挑剔百倍,但絕對沒有變得更冷酷的眼睛,對於這本大膽之書首次敢於接近的那個使命本身,這雙眼睛也還沒有變得更加陌生,這個使命就是: 用藝術家的透鏡去觀看科學, 而用生命的透鏡去觀看藝術……。 ************ 再說一遍,就今天的我而言,這是一本不可能的書──我的意思是說,它寫得並不好,笨拙、難堪、比喻過度而且形象混亂、感情衝動、有時甜膩得像女人氣、頻率不均勻、毫無清晰的邏輯性、過於自信因而疏於證明、甚至懷疑證明的適當性。 作為一本寫給知情人的書,作為給那些受過音樂洗禮、自始就根據共同而稀罕的藝術經驗而聯繫

在一起的人們演奏的「音樂」;作為那些在藝術(artibus)上血緣相近者的識別標誌,這是一本高傲且狂熱的書,從一開始就更多地拒絕「有教養者」的俗眾(profanum vulgus),更甚於拒絕「一般平民大眾」,但正如它的效果已經被證明並且還將被證明的那樣,它也必定十分善於尋找自己的狂熱同盟,把他們引誘到新的隱秘小徑和舞台上來。 無論如何,在此說話的──人們帶著好奇,同樣也帶著反感承認了這一點──乃是一種全新的聲音,是一位依然「未知的神」的信徒,他暫時躲藏在學者的帽簷下,躲藏在德國人的嚴酷和辯證的厭倦乏味之中,甚至於躲藏在華格納信徒糟糕的舉止態度當中;這裡有一種具有陌生而依然無名的需要的精

神,一種充滿著那些更像加了一個問號那樣被冠以戴歐尼修斯之名的問題、經驗、隱秘之物的記憶。在這裡說話的──人們狐疑地如是對自己說──乃是一個神秘的、近乎女祭司般狂亂的心靈,它勞累而任性,幾乎不能決定它是要傳達自己還是要隱瞞自己,彷彿是用他人的口舌結結巴巴地說話。 它本當用歌唱來表示這「全新的心靈」,而不是用說的!多麼遺憾啊,我不敢作為詩人說出當時必須說的話,也許我本來是做得到的!或者至少是作為語言學家來詮釋,但即便在今天,對於語言學家來說,這個領域裡幾乎一切都有待發現和發掘!尤其是下面這個難題:這裡有一個難題這個實情──還有,只要我們還沒有獲得「什麼是戴歐尼修斯的?」這個問題的答案,希臘人

就一如既往地是完全未知和無法設想的……。 ************ 是啊,什麼是戴歐尼修斯的呢?本書對此作了解答,其中講話的是一位「有識之士」,他是自己上帝的知情者和信徒。也許現在談論希臘悲劇的起源這樣一個艱難的心理學問題,我會更加謹慎一些,更加斟字酌句。另一個基本問題則是希臘人與痛苦之間的關係,希臘人的敏感程度──這種關係是一成不變的呢?還是發生了轉變?──也因為這個問題,希臘人對美的渴求變得越來越強烈,對節慶、快樂、新的崇拜的渴求,真的是起因於缺失、困乏、傷感和痛苦嗎? 如果這是真的,那麼,就時間而言,更早顯露出來的渴求又是從何而來,那種對醜的渴求,像更古老的海勒人(He

llene,古希臘人的自稱)那種追求悲觀主義、追求悲劇神話、追求在此基礎上一切恐怖、邪惡、神秘、毀滅性和災難性的美好而嚴肅的意志。 悲劇從何而來呢?莫非來自快樂、來自力量、來自充盈的健康、來自過多的富足嗎?然而若從生理上來探詢,那種誕生悲劇藝術和喜劇藝術的癲狂,戴歐尼修斯的癲狂,究竟有何意義?莫非癲狂未必是蛻變、衰敗、遲暮文化的徵兆?難道有一種健康的神經病?少年時期和青春期的神經病?薩蒂爾(Satyr,希臘神話中耽溺於淫欲的森林之神,有尾巴和羊腳)身上神與羊的綜合體暗示著什麼呢?希臘人出於何種自身體驗、根據何種衝動,才會把戴歐尼修斯式的狂熱者和原始人設想為薩蒂爾? 此外,就悲劇歌隊

的起源而言,在希臘人的身體蓬勃盛開、希臘人的心靈活力迸發的那幾個世紀裡,或許就真的有一種本地特有的迷醉、幻景和幻覺彌漫在整個城邦、整個祭祀集會裡嗎?如果希臘人正處於豐沛的青春時期當中,具有追求悲劇的意志,成了悲觀主義者,那又將如何呢?如果用柏拉圖的話來說,正是癲狂,給希臘帶來了極大的福祉,那又是如何呢?反過來說,如果希臘人正處於崩潰和虛弱的時代,變得越來越樂觀、膚淺、虛偽,越來越熱衷於邏輯和對世界的邏輯化,因而也變得「更快樂」和「更科學」了,那又會如何? 也許與一切「現代觀念」和民主趣味的偏見恰恰相反,樂觀主義的勝利,已經占了理性的上風,理論和實踐上的功利主義,類似於與它同時代的民主制度

──可能是精力下降、暮年將至、生理疲憊的徵兆?而且,那不就是悲觀主義嗎?難道伊比鳩魯是一個樂觀主義者?只因為他是受苦者,這本書的確荷載著一大堆艱難的問題,但,我們還要再加上一個最艱難的問題: 用生命的透鏡來看看,道德,究竟意味著什麼?…… ************ 在致理查・華格納的序言中,藝術──而不是道德──被說成是人類真正形而上的活動。正文中多次重複了如下若有所指的命題:唯有作為審美現象,世界才是合理的。實際上,全書只知道一切事件背後有一種藝術家的意涵和藝術家的隱含意義在其中,如果人們願意,也可以說只知道一位「神」,誠然只不過是一位毫無疑慮的和非道德的藝術家之神,這位神

無論在建設中還是在破壞中,無論在善事中還是在壞事中,都想領受他同樣的快樂和驕蠻,他在創造世界之際擺脫了由於豐富和過於豐富所引起的困厄,擺脫了在他身上匯集的種種矛盾所帶來的痛苦。 世界,在任何一個瞬間裡已經達到了神的拯救,作為那個只善於在假象(Schein)中自我解脫的最最苦難者、永遠變化多端的最富於衝突和矛盾者、經常變化的幻覺,人們可以把這個藝術家形而上學(Artisten-Metaphysik)的活動視為是任意的、多餘的和幻想的,個中要義在於,它已經透露出一種精神,這種精神終將不顧一切危險,抵禦和反抗相關的道德解釋和道德意涵。 在這裡,也許首次昭示出一種「超越善與惡」的悲觀主義,

在這裡,充分表達了叔本華孜孜不倦地用他最激憤的詛咒和責難加以抨擊的那種「心智反常」(Perversität der Gesinnung)──此乃一種哲學,它敢於把道德本身置入現實世界中,加以貶低,而且不是把它置於「現象界」,在唯心主義的專門術語意義(terminus technicus)上,而是把它歸入「欺騙」(Tauschungen)──作為假象、妄想、錯誤、解釋、裝扮和藝術。 這種反道德傾向的深度,也許最好是根據我在全書中處理基督教時所採取的謹慎而敵對的沉默姿態來加以考量,基督教乃是迄今為止人類聽到過的關於道德主題,最放縱的形象表現。事實上,與這本書中傳授的純粹審美的世界解釋和世界辯

護構成最大對立的,莫過於基督教學說了,後者只是道德的,而且只想是道德的,它以自己的絕對尺度,例如上帝的真實性,把任何一種藝術,都逼入謊言王國當中,對藝術進行否定、詛咒和譴責。 在這樣一種只消有一定程度的真誠感、就一定以藝術為敵的思想方式和評價方式的背後,我向來都感受到那種對生命的敵視,那種對生命本身的憤怒、有強烈復仇欲的厭惡。因為一切生命都建立於假象、藝術、欺騙、外觀,以及透視和錯誤的必然性之上。基督教根本上自始就是徹底地對於生命的厭惡和厭倦,只不過是用對「另一種」或者「更好的」生命的信仰來自我偽裝、隱藏和粉飾自己罷了。 對「世界」的仇恨、對情緒的詛咒、對美和感性的恐懼,為了更好地

誹謗此岸而虛構了另一個彼岸,根本上就是一種對虛無、終結、安息的要求,直至對「最後安息日」(Sabbat der Sabbate)的要求。在我看來,正如基督教那種只承認道德價值的絕對意志一樣,所有的這一切始終都像是一種「求沒落的意志」的一切可能形式中最危險的和最陰森可怕的形式,至少是生命重病、疲憊、鬱悶、衰竭的標誌,因為在道德面前(尤其是在基督教的、亦即絕對的道德面前),生命由於是某種本質上非道德的東西,而必定持續不斷而無可避免地遭受到不公平對待,最後在蔑視和永恆否定的重壓下,生命必定被感受為不值得追求的、本身無價值的東西。 道德本身難道不會是一種「力求否定生命的意志」,一種隱秘的毀滅本能

,一種淪落、萎縮、誹謗的原則,一種末日的開始嗎?難道它不會因此成為危險中的危險嗎?……所以,在當時,以這本可疑的書,我的那種為生命代言的本能,就轉變成反對道德,並且發明了一種根本性的、有關生命的相反學說和相反評價,一種純粹藝術的學說和評價,一種反基督教的學說和評價。怎樣來為它命名呢?作為語言學家和話語行家,我隨意地用一位希臘神祇的名字來為它命名,那就是:戴歐尼修斯。 ************ 人們理解我已經用這本書大膽觸及了何種任務嗎?……現在我感到多麼遺憾,當時我還沒有勇氣(或者一種苛求?),在各方面都用自己特有的語言來表達如此獨特的直觀和冒險,當時我是多麼吃力地力求用叔本華和康

德的思維,來表達與他們的精神以及徹底相反的疏異而全新的思維與價值評估! 叔本華到底是怎麼來設想悲劇的呢?在《作為意志和表象的世界》裡,叔本華說:「使一切悲劇因素獲得特殊的提升動力的,是下列認識的升起,亦即:世界、生命不可能給出一種真正的滿足,因而不值得我們親近和依戀,悲劇精神即在於此,因此它引導人們聽天由命。」戴歐尼修斯對我講的話是多麼不同啊!當時這個聽天由命的態度離我是多麼遙遠啊! 但是,這本書裡有某種糟糕得多的東西,這是現在我覺得更加遺憾的地方,比我用叔本華的思維來掩蓋和敗壞戴歐尼修斯的預感更加遺憾,那就是:我通過攙入最現代的事物。從根本上敗壞了我所明白的偉大的希臘問題!在無可

指望的地方,在一切皆太過清晰地指向終結的地方,我卻產生了希望! 我根據近來的德國音樂開始編造「德國精神」,彷彿它正好在發現自己、重新尋獲自己似的,而且在當時的不久之前,德國精神還在統治著歐洲的意志、領導歐洲的力量,剛剛按遺囑最終退位,並以建立帝國為堂皇藉口,完成了向平庸化、民主制和「現代理念」的過渡! 然而實際上,此時我已經學會了以毫無指望和毫不留情地態度來看待「德國精神」,同樣地也看待現在的德國音樂,後者徹頭徹尾地是浪漫主義,而且是一切可能的藝術形式中最沒有希臘性質的。此外它還是一種頭等的神經腐敗劑,對於一個嗜酒並且把曖昧當作德性來尊重的民族來說,具有雙重的危險,也就是說,

它作為既使人陶醉又使人們昏厥的麻醉劑,具有雙重特性。 誠然,撇開所有對於當今的急促希望和錯誤利用(它們在當時讓我敗壞了我的第一本書),偉大的戴歐尼修斯,一如它在書中所提出的那樣,即便在音樂方面還繼續存在著一種不再像德國音樂那樣具有浪漫主義起源、而是具有戴歐尼修斯起源的音樂,那它必須具備著怎樣的特性?…… ************ 但是先生,如果您的書不是浪漫主義,那麼全世界還有什麼是浪漫主義呢?您的藝術家信奉形而上學,寧可相信虛無,寧可相信魔鬼,也不願相信「現在」?對於「當下」、「現實」和「現代觀念」的深仇大恨,難道還有比您還要深痛惡絕的嗎?在您所有的對位法聲音藝術和聽

覺誘惑術當中,不是有一種飽含憤怒和毀滅欲的固定低音在嗡嗡作響嗎?不是有一種反對一切「現在」之物的狂暴決心與虛無主義相去不遠的實踐上的意志嗎?這種意志似乎在說:「寧可無物為真,也勝過你們得理,也勝過你們的真理!」 我的悲觀主義和把藝術神化的先生啊,您自己張開耳朵,來聽聽從您書中選出來的一段獨特的文字,那段雄辯滔滔的有關屠龍者的話,對於年輕的耳朵和心靈來說,它聽起來是頗具蠱惑作用的。這難道不是1830年最真實的浪漫主義的自白,且戴上了1850年的悲觀主義面具嗎?其背後也已經奏起了典型的浪漫派最後樂章的序曲──斷裂、崩潰,皈依和膜拜一種古老信仰,這位古老的神祇……。怎麼?難道您的悲觀主義者之書

,本身不就是一部反希臘精神的和浪漫主義的作品嗎?本身不就是某種「既使人陶醉又使人發昏」的東西嗎?至少它是一種麻醉劑,甚至於是一曲音樂,一曲德國音樂!但你們聽: 讓我們來想像一下正在茁壯成長的一代人,他們有著這種無所懼怕的目光,他們有著這種面對兇險的英雄氣概;讓我們來想像一下這些屠龍勇士的剛毅步伐,他們壯志凌雲,毅然抗拒那種樂觀主義的所有虛弱教條,力求完完全全「果敢地生活」──那麼,這種文化的悲劇人物,在進行自我教育以培養嚴肅和畏懼精神時,豈非必定要渴求一種全新的藝術,一種具有形而上慰藉的藝術,把悲劇當作他自己的海倫來渴求嗎?他豈非必定要與浮士德一道高呼: 而我豈能不以無比渴慕的強力

,讓那無與倫比的形象重現生機? 「豈非必定要嗎?」……不,絕對不是!你們這些年輕的浪漫主義者啊,這並非是必定!但很有可能,事情會如此終結,之所以會如此終結,也就意味著會「得到慰藉」,如書上所記載,儘管你們有全部的自我教育以獲得嚴肅和畏懼之心,但仍舊會「得到形而上學的慰藉」,簡而言之,像浪漫主義者那樣終結,且以基督教方式……喔不!你們首先應當學會塵世慰藉的藝術。 我年輕的朋友們啊,如果你們完全願意繼續做悲觀主義者,你們就應當學會大笑;也許作為大笑者,你們會因此在某個時候,讓一切形而上學的慰藉──而且首先的須是形而上學──通通見鬼去吧!抑或者,用那個名叫查拉圖斯特拉的戴歐尼修斯惡魔的

話來說: 我的兄弟們啊,提升你們的心靈吧,高些!更高些!也不要忘記你們的雙腿!也提升你們的雙腿吧,你們這些優秀的舞蹈者,最好你們也倒立起來吧! 這歡笑者的王冠,這玫瑰花冠:我自己戴上了這頂王冠,我自己宣告我的歡笑是神聖的。今天我沒有發現任何一個人在這事上足夠強壯。 查拉圖斯特拉這個舞蹈者,查拉圖斯特拉這個輕盈者,他以羽翼招搖,一個準備飛翔者,向所有鳥兒示意,準備妥當了,一個歡樂而輕率者──查拉圖斯特拉這個預言者,查拉圖斯特拉這個真實歡笑者,並非一個不耐煩者,並非一個絕對者,一個喜歡跳躍和出軌者;而我自己戴上了這頂王冠! 這歡笑者的王冠,這玫瑰花冠。你們,我的兄弟們啊,我

要把這頂王冠送給你們!我已宣告這種歡笑是神聖的;你們這些高等人啊,為我學習──歡笑吧! 節錄自《查拉圖斯特拉如是說》 前言:致理查・華格納 由於審美大眾的特殊性格,我在這本著作中傳達的思想可能會引發種種的疑慮、騷動和誤解。為了遠離所有這些東西,也為了讓自己能以同樣平靜歡快的心情來寫這本著作的引言(這本著作裡的每一頁都帶有這種歡快之情的標誌)。我最尊敬的朋友,我想像著您收到這本著作的那一瞬間,也許是在一個冬日的傍晚,您從雪地中漫步回來,打量著扉頁上的普羅米修斯,念著我的名字,立刻就堅信:不論這本著作想要表達什麼,這位作者一定是有嚴肅而緊迫的東西想要說;同樣地您也相信,以他所設想的一切,他與您

的交談就如同當面傾訴.他只能把與這種當面傾訴相應的東西記錄下來。 您會憶及,正是在您撰寫紀念貝多芬的精彩文章的時候(華格納曾於1870年撰寫了一篇討論貝多芬的文章),也是在戰爭剛爆發的恐怖肅穆氛圍中,我正專注於眼前這本著作。倘若有人從這樣的沉思中,抽出一種愛國主義的激動與審美上的縱情享樂、嚴肅的戰爭與快樂的遊戲之間的對立,那他們就大錯特錯了。相反地,只要認真讀這本著作,他們就會驚訝地看到,我們要探討的是非常嚴肅的國家問題,將這個問題安置於德國的希望中心,視其為中流砥柱和轉捩點。也許對於某些人而言,如此嚴肅地看待一個美學問題,成何體統!(如果他們只會認為,藝術無非是一種搞笑、無關緊要的東西,一顆

對於人生而言可有可無的小鈴鐺)對於這些「嚴肅認真」的人們,我要說:我堅信藝術才是生命的最高使命,才是真正的形而上學。而這恰好也是這條道路上祟高的先驅──華格納的思想。我在此將這本著作 獻給他。 1871年歲末於巴塞爾弗里德里希・尼采

克拉納赫(Lucas Cranach the elder)女性形象研究

為了解決道德解釋 的問題,作者李凱聆 這樣論述:

克拉納赫作為德國文藝復興的地方畫家,早期作品展現對古典主題和人體結構的探索熱情。他參與宗教改革者的圖像建立過程,後期作品使用均勻用光,創造出與其夏娃圖像相似的維納斯圖像類型(Venus-like Eve)。這個北方女性裸像,融合人文主義與宗教改革在日耳曼地區的圖像與觀念的發展,見證時代對女性觀看模式與品味的改變。本研究梳理學界對克拉納赫的研究,在宗教祭壇畫與政治肖像畫的文獻基礎中,分析克拉納赫女性形象—「聖潔萬福聖母」、「眾生之母夏娃」,及後期衍生出的「希羅女神維納斯」、「維納斯與邱比特」圖像類型。研究者認為克拉納赫從不同的主題圖像典故中,建立了一套內容與物件相互挪用的快速創作模式,許多的圖

像物件組合都可以在不同主題的畫作中重複看到。克拉納赫發展出介於「理性的道德」與「誘惑的凝視」間的構圖,利用勸喻的的文字說明,賦予女性形象教化人心的功用。

道德解釋的網路口碑排行榜

-

#1.關於愛情的自言自語(四)甚麼道德理論最能解釋愛?|曾瑞明

在〈道德聖人〉(Moral Saint)一文中,Susan Wolf 就指出主流的功利主義或效益主義(即utilitarianism),跟康德式的義務倫理學都有根本的問題,就是不能 ... 於 www.hk01.com -

#2.固有道德的意思 - 線上繁簡轉換

注音, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ. 拼音, gù yǒu dào dé. 簡體, 固有道德. 相似詞/近義詞, 暫無. 相反詞/反義詞, 暫無. 解釋, 原有的道德。以中國而言,首是忠孝,次是 ... 於 www.big2gb.com -

#3.俄烏局勢|拜登再解話:要普京下台只是表達道德憤慨 - 加拿大 ...

美國總統拜登再次就日前在波蘭發表有關普京不應再執政的言論解釋,指這樣說是表示「道德上的憤慨」,而非指「政權更迭」亦非要改變美國政策目標, ... 於 www.singtao.ca -

#4.什麼是「道德」? @ 「真誠 - 隨意窩

什麼是「道德」?《禮記》裡面所講的,「道者通萬物之名,德者得理之稱」,合起來我們意思就大致上了解,什麼叫「道」?對於宇宙之間萬事萬物你能通達,佛法裡面講「諸 ... 於 blog.xuite.net -

#5.范明公解密道德經2 從帛書《老子》談為人處世的最佳方針

《道德經》裡有太多層的意思,解讀時難就難在這裡。即使你的思想境界達到了和老子相同的高度也不行,因為老子也不一定明白《道德經》說的是什麼, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#6.道德意思 - Ronia

道德解釋 和意思 · 道德解釋和意思 · 道德是什么意思 · 探討道德規範的理據什麼是倫理學2道德、宗教、法律和習俗 · 道德經的道和德,分別是什么意思? · Moral Intellectualism. 於 www.ronia.me -

#7.道德定義

它在哲學上可以有很多意思,但我在這裡只把它簡單定義為:道德是客觀的,即關於道德的議題,是可以被理性所理解、討論和證成的。在本文之後我都是這樣使用「客觀」的意思。 於 www.buuchau-chau.me -

#8.App這樣賣最賺| 誠品線上

「在iTunes的App Store,當顧客進入正確的頁面,他們只能下載你的程式﹣且如果對於這項殊榮有收費的話,他們會付錢給你。」道德解釋。 只有兩種方式能夠把顧客帶進App ... 於 www.eslite.com -

#9.倫理道德的名詞解釋是什麼,倫理道德的定義是什麼? - 第一問答網

倫理道德的名詞解釋是什麼,倫理道德的定義是什麼? ... 倫理規範與道德傳統、品德與自律、誠信與德行,以及民事行為與法律規範。 於 www.stdans.com -

#10.詞:道德(注音:ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ) | 《國語辭典》

《國語辭典》中詞語“道德”注音為ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ,拼音為dào dé,意思是人類共同生活時,行為舉止應遵循的規範與準則。例:道德法規. 於 cidian.18dao.net -

#11.道德的原始意義 - 方格子

不知道這算是幸運,還是不幸。 首先,「道」、「德」兩字在古文中都帶有一個表示「行」的符號「ㄔ」,因此可以推論,「道德」本來的意思可能與某種「行動 ... 於 vocus.cc -

#12.關於成語仁義道德的意思及解釋

你是一個對於道德有看法的人,對於你講這些我不便說太多。 魯迅眼中的仁義道德是當時的封建禮教。它束縛人的思想,限制人 ... 於 exampleencyclopedia.com -

#13.在這個懷疑道德的時代,我仍然相信道德是客觀的 - 關鍵評論網

那麼,什麼是道德?很簡單,它就是關於對、錯、公平、正義、尊重、自主、權利、責任、自由、平等、品德、公道、 ... 於 www.thenewslens.com -

#14.道德風險 - MBA智库百科

道德 風險(Moral Hazard),也稱道德危機道德風險(Moral Hazard)是指參與合同的一方所面臨的對方可能 ... ls兩位如果能稍微解釋下具體不專業在哪裡,會更有貢獻性. 於 wiki.mbalib.com -

#15.功利主義理論 - EDB

一切道德行為以功利原則為依歸,它不能有效地解釋超乎利害的道德行為。 例:如果斌仔不尋求安樂死,努力學習,他對社會的整體利益可能更大。因此,功利主義容易 ... 於 www.edb.gov.hk -

#16.公共道德及公共秩序之概念及其相互關係

要而生,多數法律均隱含維護公共道德及公共秩序等具高度公益. 性之社會價值。道德與秩序皆屬於不確定之 ... 將兩概念拆解而由一般解釋出發,擬將「公共」、「道德」、. 於 www.angle.com.tw -

#17.不道德行為 - 中文百科知識

解釋 指違反人們共同生活及其行為準則的行為,此種行為通常會受到輿論的譴責。 廣義廣義上所說的不道德行為是指直接或間接損害公眾利益(包括公眾設施財務等)的, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#18.道德的德解釋是什麼? - 雅瑪知識

道德 這個詞是什麼意思. 編輯詞條道德. 德指內心的情感或者信念,用於人倫,則指人的本性、品德。儒家認為 ... 於 www.yamab2b.com -

#19.「義」的歧義與《荀子》 道德規範的性質 - 政治大學

的文義解釋,據之進行探索與理論重構。如此的努力並非試圖「還原」. 《荀子》道德思想,更非為之提出「正解」,而只是從典籍詮釋傳統. 當中淘出能提供今日哲學議題所需 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#20.法律是最低限度的道德?|邱怡嘉

在這個意義上,我們便可以知道,所謂「法律是最低限度的道德」的意思是什麼。在前述的道德的尺上,義務性道德是從尺的最底端向上到道德指針所指的尺度,在 ... 於 plainlaw.me -

#21.對道德自律的不同解釋:康德、皮亞傑和郭爾堡,ERICDATA ...

蘇永明,皮亞傑,自律與他律,康德,郭爾堡,Jean Piaget,autonomy and heteronomy,Immanuel Kant,Lawrence Kohlberg,本文以道德自律為主,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育 ... 於 ericdata.com -

#22.道德|定义、历史、例子、类型、哲学和事实- 哲学与宗教| March ...

伦理学,涉及道德上的好与坏以及道德上的对与错的哲学学科。它的主题包括实际决策的 ... 几乎每个人类社会都有某种形式的神话来解释道德的起源。在巴黎的卢浮宫有一个 ... 於 zh.gov-civ-guarda.pt -

#23.道德约束是什么意思 - 匠子生活

道德 作为规范人们行为的准则,代表着社会正面价值取向,引导、促进人们向善。道德以是与非,善与恶,等为评价标准,依靠社会舆论,传统习俗和内心信念等约束力量, ... 於 m.jiangzi.com -

#24.6.班度拉(A. Bandura)在解釋道德行為如何建立時 - 阿摩線上測驗

班度拉(A. Bandura)在解釋道德行為如何建立時,主張在哪一個階段應特別強調操作制約中的增強作用? (A)賞罰控制 (B)歸因情境 (C)抗拒誘惑 (D)觀察學習. 於 yamol.tw -

#25.道德操守是什麼意思 - 迪克知識網

道德 操守是什麼意思,1樓開卷清涼是指道德上的氣的節不改變,操是品德守是遵守,為遵守道德的意思。古代道德主要在五倫五常四維八德,孝悌忠信禮義廉恥 ... 於 www.diklearn.com -

#26.道德:做對的事情的藝術 - Yahoo奇摩新聞

2011年1月6日 — 但是,如果只把道德解釋成「我們應該如何對待別人」,這也是錯誤的,畢竟你的權益和你的人生也很重要。道德是在「幫助他人」和「照顧自己」之間找到 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#27.新零售110年第4季會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性 ...

本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與創新 ... 並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當 ... 於 www.moneydj.com -

#28.道德的解释_汉语词典

道德 的解释:(1) [morals;ethics]∶社会意识形态之一,是人们共同生活及其行为的准则和规范道德之归也有日矣。——唐· 韩愈《朱文公校昌黎先生集》作为校长,他要求. 於 www.cidianwang.com -

#29.道德的解释,道德什么意思 - 查查在線詞典

道德 的解释是:[ dàodé ] dàodé社會意識形態之一,是人們共同生活及其行為的準則和規...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋道德的解釋、意思、同義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#30.何謂倫理及倫理存在意義

引導學生從日常生活中發展個人的「倫理」、「道德」並整合與建立自我「專業倫理」的價值觀。 倫理學基本概念 ... 道德哲學家將這些原則解釋為一些概念,例如:. 於 scholar.fju.edu.tw -

#31.俄烏局勢|拜登再解話:要普京下台只是表達道德憤慨 - 頭條日報

美國總統拜登再次就日前在波蘭發表有關普京不應再執政的言論解釋,指這樣說是表示「道德上的憤慨」,而非指「政權更迭」亦非要改變美國政策目... 於 hd.stheadline.com -

#32.內部稽核人員職業道德規範

此等準則幫助. 對基本原則在實際應用時之解釋,及對內部稽核人員之倫理行. 為提供指引。 本職業道德規範連同本協會之國際專業實務架構及本協會已發布. 之其他攸關資料,供 ... 於 www.iia.org.tw -

#33.道德哲學理論 - Google 圖書結果

康德認為只有道德的動機或事實的效果還不夠,他站在自由律的高度把出於並符合自由律 ... 而現實中,人們對個人主義和整體主義道德原則以及各種道德規範的解釋和理解頗有 ... 於 books.google.com.tw -

#34.幼兒對道德事件之情緒歸因解釋能力 - Airiti Library華藝線上 ...

幼兒 ; 情緒歸因解釋 ; 道德推理 ; justifications of emotion ... 推理作業之個別訪談及父母問卷,探討道德認知和道德情緒的關係、情緒歸因解釋的 ... 於 www.airitilibrary.com -

#35.漢典“道德”詞語的解釋

道德 是一個漢語詞語,拼音是dào dé,基本釋義:1.一種社會意識形態;2.合乎道德的。詳細解釋:1.道德是通過行爲規範和倫理教化來調整個人之間、個人與社會之間關係的意識 ... 於 www.zdic.net -

#36.道德- 维基百科,自由的百科全书

道德 (英語:moral,源自拉丁语:moralitas, 文学上"举止,品质,适当的行为")是依据一定社会或阶级(生活形態)的价值观、社会舆论、传统习俗和人的内心信念的力量( ... 於 zh.wikipedia.org -

#37.盈餘管理之行為意圖:代理情境、道德發展與計畫行為理論之解釋

惟亦有學者指出單以代理理論. 並不足以解釋管理階層之決策行為,仍須考量人類道德觀念之制衡效果,對高道德標. 準之經理人,就算存有資訊優勢與自利條件,基於人性之道德 ... 於 review.management.ntu.edu.tw -

#38.道德规范定义(术语表) - 十博体育投注官网

确认偏见是我们寻求或解释支持我们预先存在的信仰,期望或假设的信息的倾向。 利益冲突. 当我们的利益与我们对他人负有责任的利益发生冲突时,就会出现 ... 於 www.hiroo-gf.com -

#39.道德是甚麼? - 時代論壇

三、同行性行為:指同性的親密性交行為。 道德又是甚麼?這個問題牽涉的範圍很大,筆者嘗試簡單解釋一下:. 道德通常是法律以外的一種 ... 於 christiantimes.org.hk -

#40.道德是什麼意思,道德的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

[道德]詳細解釋 · 社會意識形態之一,是人們共同生活及其行為的準則和規範。道德由一定社會的經濟基礎所決定,並為一定的社會經濟基礎服務。 · 老子《道德經》的省稱。 · 僧道 ... 於 iccie.tw -

#41.【問題】「人類道德」可以用科學解釋嗎? - 巴哈姆特

後者的研究對象則包括「私德」。 但現代的心理學、神經科學能解釋「人類道德」的現象嗎? 於 forum.gamer.com.tw -

#42.道德规范定义(术语表) - 万博体育存款成功

确认偏见是我们寻求或解释支持我们预先存在的信仰,期望或假设的信息的倾向。 利益冲突. 当我们的利益与我们对他人负有责任的利益发生冲突时,就会出现 ... 於 www.hurryet.com -

#43.孩子為什麼說謊-認識道德發展| 衛教資訊| 復健部| 醫療單位

美國心理學家勞倫斯·柯爾伯格於1958年用透過道德發展的理論(Lawrence Kohlberg's stages of moral development)去解釋孩子對事件判斷的依據標準。他依照年齡和發展將人類 ... 於 bih.hch.gov.tw -

#44.法的道德歷程:法律史的倫理解釋(論綱) - 博客來

書名:法的道德歷程:法律史的倫理解釋(論綱),語言:簡體中文,ISBN:7503660600,頁數:196,出版社:法律出版社,作者:胡旭晟,出版日期:2006/01/01, ... 於 www.books.com.tw -

#45.道德哲學、道德強度與道德決策流程之關聯性探討 - 淡江大學行政

同時並於1980 年發展道德情況問卷(ethics position questionnaire; EPQ),此工具經許多研究測試,發現在解釋個人道德判斷(Forsyth, 1981; Forsyth and. Pope, 1984; ... 於 www2.tku.edu.tw -

#46.道德是什么意思|道德的解释是什么 - 新华字典

道德 ,是由思想行为所表现的,有一定标准的,社会、风俗,习惯。美德,美就是美的事物;德,古称之为得;合起来解释就是,美的事物可以吸引和得到社会中的一切。 於 www.hao86.com -

#47.仁義道德造句 - 國語辭典

注音 ㄖㄣˊ 丨ˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ. 拼音 rényì-dàodé. 簡體仁义道德. 解釋原指儒家立身處世的規範與準則;後泛指一切道德規範。[例]不肖商人枉顧仁義道德,使國人深陷食品 ... 於 twdict.lookup.tw -

#48.Moral Character - 道德品格 - 國家教育研究院雙語詞彙

名詞解釋: 道德品格是道德評價(moral evaluation)和教育對象之個人的特徵和特色之集合,有時是人的外顯行為。組成道德品格之特質可有條件地分為:意識社會 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#49.現行法中之道德管制及其正當性

現今許多法律的制訂與解釋上,道德因素對於人民自由權利的威脅,並未受到足夠重視與嚴肅討論。本文首先針對現行法中各種道德管制加以檢討,其次則試圖由法理層面分析 ... 於 tmu.pure.elsevier.com -

#50.固有道德怎麼讀 - 古詩詞庫

為您介紹固有道德的解釋,拼音是什麼,如何發音。 ... 【固有道德】的意思和解釋. 【固有道德】 是什麼意思(來源:辭典修訂版). 原有的道德。以中國而言,首是忠孝,次 ... 於 www.gushiciku.cn -

#51.老子道德经第四十四章原文及译文

1、多:轻重的意思;货,财富。 · 2、得:指名利;亡,指丧失性命;病,有害。 · 3、甚爱必大费:过于爱名就必定要付出很大的耗费。 · 4、多藏必厚亡:丰厚的藏货就必定会招致 ... 於 www.daodejing.org -

#52.道德認同對軍事社會化與道德疏離間的調節作用

道德 心理發展模型。關於道德認同發展的研究,目前有Colby 與Damon(1995)的道德自我解釋. 理論,但該理論並沒有說明次文化的道德認同與原始道德認同不一致時,個人 ... 於 epbulletin.epc.ntnu.edu.tw -

#53.道德的意思/道德解釋- 國語詞典

道德 意思:以善惡評價為標準,依靠社會輿論、傳統習俗和人的內心信念的力量來調整人們之間相互關系的行為規范的總和。貫串于社會生活的各個方面,如社會公德、婚姻家庭 ... 於 word.aies.cn -

#54.ethic中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

ethic翻譯:行爲準則,倫理;(尤指)道德體系,道德規範。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#55.以激情解釋民族特性,以效益創造道德對話:休謨政治思想的 ...

休謨的政治哲學之影響,是在啟蒙時代的世俗化趨勢中,為人類的政治與道德生活建立以激情與人性為主的基礎。在這個倫理自然主義的哲學方案中,休謨雖以視理性從屬於激情 ... 於 www.tpsr.tw -

#56.阿富汗政府僱員未蓄鬍傳可能遭塔利班禁上班甚至解僱

消息人士告訴路透社,阿富汗塔利班政府的公共道德部門,今天(28日)在所有 ... 塔利班政府因為對伊斯蘭律法的強硬解釋,並強加給所有阿富汗人,因而 ... 於 www.rti.org.tw -

#57.道德(漢語詞語):基本解釋,詳細解釋 - 中文百科全書

道德 是一個漢語詞語,拼音是dào dé,基本釋義:1.一種社會意識形態;2.合乎道德的。詳細解釋:1.道德是通過行為規範和倫理教化來調整個人之間、個人與社會之間關係的 ... 於 www.newton.com.tw -

#58.道德的意思- 漢語詞典

道德 詞語解釋 · 社會意識形態之一,是人們共同生活及其行為的準則和規范。道德由一定社會的經濟基礎所決定,并為一定的社會經濟基礎服務。 · 老子《道德經》的省稱。 · 僧道 ... 於 www.chinesewords.org -

#59.Q:什麼是逆選擇(Adverse Selection)及道德風險(Moral ...

什麼是逆選擇(Adverse Selection)及道德風險(Moral Hazard)?,道德風險vs. 逆選擇,高點微課=主題式課程+活用QA+知識點學習. 於 member.get.com.tw -

#60.尼采:喊著要遵從道德的人們,本身就是不道德的 - 閱讀最前線

這句話的意思當然不是指要選擇有道德缺陷的候選人,或是指不要去追究道德上的缺陷,而是說在道德之外,還有許多必須評價的因素,道德並不是唯一的標準。 於 news.readmoo.com -

#61.演化與道德- 華文哲學百科

近來的演化倫理學家大多主張演化論的道德解釋尤其在後設倫理學上有其蘊涵:給定道德信念乃是經由道德官能之運作而形成,並且道德 ... 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#62.伦理,道德,法律有什么区别? - ob体育

伦理,道德,法律有什么区别? 文章大思考者+解释者. 通过欧宝体育下载2016年9月27日 ... 於 m.expedientesx.com -

#63.道德意思,道德注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

道德 的意思 · 英morals; ethics; · 英moral; · 近品德德性 · 引《韓非子·五蠹》:“上古競於道德,中世逐於智謀,當今爭於氣力。” · 宋鮑照《蜀四賢詠》:“閉簾注《道德》,開卦 ... 於 www.3du.tw -

#64.道德政策理論之應用: 台灣寵物業管理政策之個案研究

論匹配」方式說明「道德政策理論」在觀察「道德政策」時,有更好的. 解釋力。 本研究之所以選擇寵物業管理政策做為分析對象,除了考慮到研究. 於 pa.ntpu.edu.tw -

#65.道德是有哪些

道德 是一種社會意識形態,是人們共同生活及其行為的準則與規范。 ... 法律法規,指各國現行有效的法律、行政法規、司法解釋、地方法規、地方規章、部門規章及其他規范 ... 於 www.newnortheast.me -

#66.道德勸說 - 解釋頁

例如,在外匯持續走貶時,央行要求主要匯銀減少不必要的美元買盤;或是在景氣不佳時,官方要求金融機構不要雨天收傘,緊縮銀根;或是在股市持續走軟時,政府要求國內法人 ... 於 www.yesfund.com.tw -

#67.何為道德?何為倫理? - 每日頭條

亞里士多德.尼各馬科倫理學.北京:中國社會科學出版社,1990:25.它的字面意思是與品格相關的,而 ... 於 kknews.cc -

#68.“调停者” 人格(INFP) | 16Personalities

当决定如何行动时,他们以荣誉、美好、道德和善良为准则,引导他们行动的是纯粹的意图,而非奖惩。 调停者人格类型的人以这样的品质为荣,他们也的确应该这样,但不是 ... 於 www.16personalities.com -

#69.倫理道德是什麼意思 - Motics

倫理道德是什麼意思. PPT 檔案網頁檢視. 倫理與道德的區別倫理:ethics; morals; morality; moral principles; standards of behavior 倫理學也稱為道德哲學或道德學, ... 於 www.motics.me -

#70.道德的意思 - 汉语词典

道德 [ dào dé ] ... ⒈ 社会意识形态之一,是人们共同生活及其行为的准则和规范。 ... 作为校长,他要求在学校里保持高的道德标准和礼貌规矩。 英morals; ethics;. ⒉ 合乎道德 ... 於 cidian.qianp.com -

#71.道德- 教育百科| 教育雲線上字典

解釋 :. 人類共同生活時,行為舉止應遵循的規範與準則。 【例】道德法規 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#72.【書評】你的道德不是道德? 三大道德誤解 - 哲學新媒體

五個人生準則之三:尊重別人. 我們都要知道要尊重他人,也要尊重自己。但是尊重到底是什麼意思呢?布魯斯指出:. 基本上 ... 於 philomedium.com -

#73.道德的解释及意思-汉语词典

道德 dào dé. 词典解释. 以善恶评价为标准,依靠社会舆论、传统习俗和人的内心信念的力量来调整人们之间相互关系的行为规范的总和。贯串于社会生活的各个方面,如社会 ... 於 cd.hwxnet.com -

#74.10个迹象证明,你是世界上最稀有的ENFJ型人 - 半岛电视台

属于ENFJ类型的人完美而敏感,具有很高的道德标准和强烈的野心。 虽然做测试以确定你的性格类型,仍然是最好的选择,但还有10个迹象可以表明,你可能 ... 於 chinese.aljazeera.net -

#76.不只是說說而已-「道德消費」這件事

如果研究屬實,看起來「道德消費」的商品,需求並沒有這麼高,相對地也會 ... 有部分解釋認為,這些將自身定義為「道德消費者」卻沒有落實的民眾, ... 於 www.seinsights.asia -

#77.【道德】的意思是什麼?【道德】是什麼意思? - 成語故事

【道德】的意思是:道德dào dé 1. 社會意識形態之一,是人們共同生活及其行為的準則和規范。道德由一定社會的經濟基礎所決定,並為一定的社會經濟基礎 ... 於 chengyu.game2.tw -

#78.伦理与道德-差异与比较- 2022 - 博客

解释 差异的视频. Anonim. 伦理和道德与“正确”和“错误”行为有关。 尽管有时可以互 ... 於 cn.weblogographic.com -

#79.尼采道德哲學的現代闡釋 - Devil Red

即使在柏拉圖的先行者那裡,道德解釋也扮演了主角」3。而當基督教和柏拉圖主義勾結以後,基督教的道德價值就成了兩千年來西方人的命根子。那麼,基督教道德的這 ... 於 devilred.pixnet.net -

#80.周育如2014 幼兒對道德事件之情緒歸因解釋能力教育心理學報 ...

論文名稱, 周育如(2014)。幼兒對道德事件之情緒歸因解釋能力。教育心理學報,45(4),475-495。 (TSSCI)。(第一作者、通訊作者). 發表日期, 2016-02-18. 語言, 中文 ... 於 www.gdece.nthu.edu.tw -

#81.歷史行旅|有種職業叫說客 - 專欄作家 - 橙新聞

... U.S. Foreign Policy 的著作。他們在書中分析了美國在物質上以及外交上提供給以色列大規模的支援,這種支援並不能完全從戰略或者道德層面解釋。 於 www.orangenews.hk -

#82.「法律是道德的最低標準」——守法不一定就是合道德 - 鳴人堂

我寫文章,很常見到的評語——「太長不看」。很多人會覺得與其把事情拆解重新說和解釋一遍,不如以一、兩句話簡短總結,盡可能地把很長的一段話以一句說 ... 於 opinion.udn.com -

#83.物理解釋道德_道德怎麼解釋_經法網

道德 ,是由思想行為所表現的,有一定標準的,社會、風俗、習慣等。 道德[ dà版o dé ]. 引證解釋:. 1、社會意權 ... 於 www.economiclaws.net -

#84.倫理,道德和價值觀:它們是如何联系的?

並非所有的價值觀都是道德判斷,但所有的道德判斷確實表達了我們所看重的東西。 ... 我們可以解釋什麼會產生質量和顏色等特徵,但是會產生價值特徵的是什麼? 於 zhtw.eferrit.com -

#85.最高法民三庭负责人就反不正当竞争法司法解释答记者问

此外,考虑到网络经营行为与传统经营行为交叉融合,可能尚未形成普遍遵守和认同的规则底线,《解释》规定,人民法院认定经营者是否违反商业道德时,可以 ... 於 cppcc.china.com.cn -

#86.道德與合規計畫- 公司簡介 - AbbVie

道德 與合規計畫. 本公司員工堅守相關法律與規定,行為符合本公司對誠實、公平與正直的承諾。 A man and a woman in an office looking down at a sticky note in the ... 於 www.abbvie.com.tw -

#87.淺論道德哲學| hevangel | 獨立媒體

前半部講四大傳統道德理論﹐分別是功用主義﹐康德的道德責任論﹐社會契約論﹐ 和亞里士多德的德行論。每個道德理論也有完整的推論﹐可以合理地解釋一般的 ... 於 www.inmediahk.net -

#88.道德_百度百科

詳細解釋. 1.道德是通過行為規範和倫理教化來調整個人之間、個人與社會之間關係的意識形態,是以善惡評價的方式調整人與社會相互關係的準則、標準和規範的總和。 於 baike.baidu.hk -

#89.民法名詞解釋- 給付係履行道德上義務&給付係履行期前清償

但不法之原因僅於受領人一方存在時,不在此限。 □名詞解釋 △給付係履行道德上義務道德上義務非法律義務,故給付縱係為履行道德之義務 ... 於 plus.public.com.tw -

#90.不道德的意思/解釋

不道德 詞典解釋: 不符合道德標準。 分詞解釋: 標準: ①衡量事物的準則:技術標準ㄧ實踐是檢驗真理的唯一標準。 ②本身合于準則,可供同類事物比較核對的事物:標準 ... 於 www.qjyouth.com -

#91.老子道德經白話解釋 - SFNEWS

老子道德經白話解釋. 道,可以說出來的,就不是永恆的道;名,可以叫出來的,就不是永恆的名。 老子道德經第八章「上善若水,水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾於 ... 於 www.sfnewsst.co -

#92.[哲普][道德哲學] 解釋給每個人聽的倫理學 - 蝦皮購物

為求觀點更清晰、場域更深廣,不乏援引現實例證,供作我們每個人思考的途徑,讓閱讀本書達到「清楚易懂」的目的。 購買[哲普][道德哲學] 解釋給每個人聽的倫理學. 於 shopee.tw -

#93.蒲亭不可續掌權言論惹議拜登拒絕收回稱表達憤怒 - 中廣新聞網

美國總統拜登日前表示,俄羅斯總統蒲亭不應該繼續執政,引發軒然大波。對此拜登解釋,他是在表達內心「道德憤怒」,並不是政策改變宣示。拜登也駁斥, 於 bccnews.com.tw -

#94.用道德意義解釋 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版用道德意義解釋的英文,用道德意義解釋翻譯,用道德意義解釋英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#95.道德的解釋- 國語詞典 - 字典

道德 詞語分解. 道的解釋 道dào 路,方向,途徑:道路。鐵道。志同道合。 指法則、規律:道理。道德。道義。得道多助,失道寡助。 學術或宗教的思想體系:道學。傳道。 於 www.70thvictory.com.tw -

#96.伦理和道德的含义(含义,概念和定义) - 宗教与灵性- 2022

因此,道德不会根据使用和习俗的范围进行区分。 另请参阅:. 伦理道德价值观。 品德. 道德一词源自拉丁语morālis,意思 ... 於 cn.encyclopedia-titanica.com