重大傷病癌症定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦清水研寫的 如果一年後,我已不在世上:凝視死亡,就是凝視該怎麼活著!日本心理腫瘤科名醫與3500位患者的生命對話,教你活出不後悔的人生! 和吳家揚的 最強保險搭配法則:只要活用「社會保險及商業保險」,就能花小錢聰明打造CP值最高的 超級保單都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自平安文化 和財經傳訊所出版 。

中國醫藥大學 醫務管理學系碩士在職專班 蔡文正 特聘教授所指導 曾宇辰的 多專科團隊照護對慢性B型與C型肝炎引發肝癌病人治療預後之影響-全國性人口研究 (2021),提出重大傷病癌症定義關鍵因素是什麼,來自於巴塞隆納臨床肝癌分期、慢性B型與C型肝炎、肝癌、多專科團隊照護、存活。

而第二篇論文大葉大學 健康產業管理碩士在職學位學程 楊政議所指導 蘇富美的 血液透析患者重返職場的工作經驗 (2021),提出因為有 末期腎衰竭、血液透析、工作的重點而找出了 重大傷病癌症定義的解答。

如果一年後,我已不在世上:凝視死亡,就是凝視該怎麼活著!日本心理腫瘤科名醫與3500位患者的生命對話,教你活出不後悔的人生!

為了解決重大傷病癌症定義 的問題,作者清水研 這樣論述:

凝視死亡, 就是凝視該怎麼活著! 橫掃日本Amazon書店三大分類排行榜No.1! 人生的精采,無關乎長短, 而是取決於把握當下、正視自己的勇氣。 如果沒有明天,今天的你又為了什麼而活? 人生百年的時代,你是不是覺得「死亡」還距離自己很遙遠,明天、後天也會如今天一般理所當然地到來,於是即使有「非做不可的事」,也會想「明天再做就好」、「總有一天會做」而不斷拖延下來? 根據統計,得知自己罹患癌症的病患,5個人中就有1人得到憂鬱症,而1年內的自殺率更是一般人的24倍,這是因為我們從來沒有認真思考「死亡」這個課題。「如果一年後,我已不在世上」的話,你還能一成

不變地繼續過現在的生活嗎?還是會去做其他更重要的事情呢? 只要意識到人生的終點,明天就會有所改變!本書便是日本心理腫瘤科名醫清水研,透過傾聽超過3500位癌症病患的心聲所獲得的人生體悟。我們都活在一個不知道何時會發生什麼事的世界裡,所以更需要認清自己「為何而活」,好好面對內心真正的「want」,而不是只有「must」的自己活著。 人生是僅此一回的旅行,為了不在臨死前才後悔沒有順心而活,從現在開始就學習聆聽自己內在的聲音,以最從容自在的姿態,活出專屬於你的人生! 名家推薦 【財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長】方俊凱 【臨床心理師.作家】洪仲清 【台灣心理

腫瘤醫學學會理事長】莊永毓 【諮商心理師.作家】蘇絢慧 感動推薦! 作者簡介 清水研 生於1971年,精神科醫師、醫學博士。日本綜合醫院精神醫學會專科醫師、指導醫師;日本精神神經學會專科醫師、指導醫師;日本Psycho-Oncology學會心理腫瘤醫師。 金澤大學畢業後,歷經都立荏原病院、國立精神.神經中心武藏醫院、都立豐島醫院實習後,2003年開始在國立癌症中心東醫院心理腫瘤科擔任住院醫師,負責癌症患者的診療工作至今。 2006年起在國立癌症中心(現國立癌症研究中心)中央醫院心理腫瘤科任職,現為該院心理腫瘤科長。 2020年4月起任職公益財團法人癌症

研究會有明病院腫瘤精神科部長。 譯者簡介 林于楟 畢業於政治大學日文所。研究所在學期間開始兼職翻譯,畢業之後正式踏進翻譯業界,目前最大的希望是工作到七老八十永不退休。 想要治癒痛苦,需要好好悲傷 洪仲清 陪伴與接納的力量 莊永毓 前言 你是否不停拖延重要的事情呢? 序章 癌症不只折磨身體,也折磨心靈 很少有人能與癌症完全無關 得知罹癌後的一年內自殺率是普通人的二十四倍 常有人說「家人是第二位患者」 醫療的目的不只是「完全治癒癌症與延長壽命」 Ch1 想要治癒痛苦,所需要的就是悲傷 「悲傷」這個情緒可以治癒痛苦 有人

就算身處痛苦「也想要為了誰而努力」 人擁有柳枝般柔韌站起的力量 面對痛苦時,有路標可以指引你方向 Ch2 每個人都擁有恢復的力量 接受「失落」需要時間與過程 如果沒有「十年後」,現在又是為了什麼而活? 感謝今天活著 只要思考什麼是人生中重要的事情,行動也會隨之改變 要以與珍視之人共度的時光為最優先 大家真的都活在不知何時會發生什麼事情的世界中 「想要幫上誰」的心情會轉變為希望 有種堅強是在想著「已經不行了」後出現 會變得能感受超越人類的巨大力量 Ch3 人在臨死前,才會發現沒有順心而活 「另外一個自己」將自己逼入絕境 當你無法繼續工作時,你能感受自己的存在價值嗎? 「自己非得保持健康不

可」的死心眼會讓你痛苦 是否能發現自己正扼殺著自己 如果只有「must」的自己活著,撞牆時就會感到走投無路 Ch4 為了珍惜今天,好好面對自己的「want」 即使知道人終有一死,為什麼人類要如此努力活著呢? 如果因為「非得這樣」活著,就會搞不清楚「為何而活」 即使面臨不講理的狀況,仍不失去積極樂觀的人 「人生是僅此一回的旅行」 現在,做些讓自己舒心的事情 試著「順心而為,走一步算一步」 Ch5 凝視死亡,就是凝視該怎麼活著 想要消滅死亡的世界總有一天會毀滅 該怎麼回答「人死了之後會變成怎樣」 有方法可以解決死前的痛苦 解決拖延的人生課題 在自己的世界觀中定位「靈魂之死」 「平凡生活的連

續」就是幸福 結語—意識「死亡」之後才會發現活著的「光芒」 推薦序 想要治癒痛苦,需要好好悲傷 【臨床心理師.作家】洪仲清 我經常跟正在苦難中的人對話,我也跟自己的苦難對話。長大的過程中,誰沒帶著些傷痛?只是願不願意表現出來,還有想表現多少比例的問題而已! 但是這樣的對話,不一定都能經過言說,甚至不一定被當事人清楚覺知。因為悲傷常被視為軟弱,悲傷並非廣被公眾接受,所以有人在將要碰觸到自己的悲傷之前,就轉身無視。 「為了要支持病患,家人得要背負的物理性、心理性負擔也非同小可。所以常有人說家人是第二位病患,精神上承受的痛苦可說不亞於病患本人。」 身心方面遭

遇巨大挑戰的孩子,是我關懷的重點對象。然而,我更在意那些戴上堅強面具的父母,找不找得到人訴說心裡的苦?! 尤其是許多爸爸,常不輕易展露自己的不捨。但那內在的不安定,並不會因為假裝不存在而止息。有時逼自己努力工作,而漸漸失去了跟家人的連結;有時挫折轉化成怒氣為出口,傷人傷己…… 常常我們愈是抗拒的,愈是強大! 我們可以把重大傷病當成是一種失落的經驗,這可以是對健康的失落,也可以是對曾經憧憬的美麗人生,從滿懷希望到緩步走向絕望的跌跌撞撞。那麼,很多人面對失落經驗,常有的第一個心理動作,便是「否認」。 如果我們願意理解自己,傾聽情緒的聲音,這便是撫慰痛苦的入門。可是,

由於有時太傷太痛,我們的大腦為了自我保護,啟動了防衛機制,不管接下來採取逃避或麻痺,常常養大了不被我們意識允許的情緒。 悲傷之前,常有不安與焦躁,時而擴大為害怕與恐懼,這令人卻步。但走過悲傷,那些沉重都得釋放,會慢慢看見心疼與不捨,不管對自己還是身邊的至親好友,「愛」就能在不遠處綻開──就像厚厚的烏雲背後,朗朗晴天一直都在。 不願意面對悲傷的人,說不定也不想認清自己的處境。有些癌症病友,醫生的話不聽,盡信偏方與奇蹟,幻想諸天神佛能庇佑,用這種方式抵禦快壓制不住的倉皇失措,如同螳臂擋車。 當我們不再畏懼悲傷,才能好好跟自己對話,聊聊那些失落與遺憾。 很荒謬的是,當

我們經歷重大的失落,才能打從心底感恩我們的擁有。原本嫌棄生活無味,卻在生活重回正軌之後,感覺日日新鮮。 譬如說,有人終於認識到,我們長期忽視身體的訊號,我們把身體當成工具而非夥伴,奴役它,甚至嫌棄它。所以在康復後懂得感謝身體,從頭到腳、由外而內,知道它們辛勤工作讓我們完成了許多夢想,乘載著我們到許多美麗的地方。 生命力經過考驗之後,反而可以更加強韌。創傷本來讓人疲於奔命,卻有機會帶來意想不到的成長。 有位罹癌後痊癒的過來人曾說,與其形容為回到病癒之前的樣子,不如說是恍若新生。心理的力量更強大,生命的意義更鮮明,好像一個徹徹底底全然不同的人。 或許,失落或重病帶著

我們哀悼過去,向以前的自己道別。學會活在當下,學會過自己想要的生活,減少不必要的物質與人際,更自由灑脫,也更可愛熱情地生活。 像是那些未曾好好面對的關係,那些以忙碌為藉口而遲遲沒有說出口的愛;那些一直都想認真表達的道歉,都因為認知到歲月不等待,願意更積極去修復與整理。 還有,我們跟自己的關係,也因此得以浮上檯面,並且將定義自己的能力,慢慢收回來。那些從小到大被教導的「應該」,經過重新檢視之後,我們能多一點坦承自己「想要」的是什麼,並且為自己追求。 如果一年後已不在世上,那我們想要過什麼樣的日子? 對我來說,有時覺知到死亡不遠,代表著某種「開始」。尤其當強烈的死亡

威脅在眼前,眼前的每一天都珍貴,那便是另一段人生的「開始」。 不過,可能由於對死亡的恐懼,我們反而不太容易領受到死亡能帶給我們的禮物或領悟。 「以前曾經是家裡專屬的醫師到家裡看診,最後在家人陪伴下在家中嚥下最後一口氣的時代。孩子們親眼看見祖父母衰弱到死亡的過程,所以對於『死亡』擁有很明確的想像。但不知從何時開始,人們變得在醫院過世,亡者也在『別讓其他患者看見』的考量下,並非從正門,而是從後門送走。就像這樣,原本應該是每個人日常生活延長線上的死亡,被隔離在人們的日常生活外。」 如果能活得精采,通常也就能對死亡釋然。對生活盡了力,也就比較不會有那種「本來可以但沒有……」的喟

嘆。 我常鼓勵讀者練習「死亡觀想」:假如我們躺在床上,隔天醒不來了,那還有什麼不能放下? 不管對至親好友有多少牽掛,生命自然會有它的發展。在死亡面前,有些我們所執著的,會變得可笑──本來無足輕重,只因一時意亂情迷! 那些我們原本以為放不下的,被迫放下之後,其實還是會隨著時間一分一秒滴滴答答地演進。我們以為的「擁有」,比較像是一種「經過」,我們本來就知道,我們終歸塵土,什麼也帶不走。 有些人會提到:既然終須一死,那我們為什麼要努力? 也有另一種反思:既然生命有限,我們要給自己什麼樣的人生? 這兩種想法我不會論對錯,但我知道我喜歡哪一種。我自己喜歡體驗與

感受,希望我的人生有趣且豐富。當我又再次受到拖延症的召喚,死亡觀想可以幫助我,早一點做決斷。 無常既是日常,那平凡便有幸福。 願藉著這本書,跟各位讀者分享我所感受到的幸福。祝福您,能用心體會悲傷,也能盡情去愛! 接受「失落」需要時間與過程 經過「憤怒」與「悲傷」這些情緒後,就能慢慢面對失去的東西。 得知罹癌時所受到的衝擊,會因你視其有多嚴重而有大小之分。舉例來說,認為「差不多該有人接我到那個世界了」的人得知罹癌時,情緒也幾乎不會有所起伏吧。另一方面,根本沒想過自己會罹癌的年輕人,應該會大受打擊。 二十七歲就罹患進行期革囊胃(瀰漫浸潤型胃癌的一種)的岡田拓也先生,他說從醫生口中聽到

「你罹患了癌症,而且相當難以根治」時,他根本無法相信這是現實。不認為眼前的醫生是在說明自己的病情,有種像在看連續劇的感覺。且之後的事情完全沒有記憶,連自己怎麼回家的也記不得。 人遇見超乎想像的衝擊時,心理機能會潰不成軍,就算可以理解眼前發生什麼事情,也可能不認為那是現實,或是無法留存於記憶當中。 專業術語上稱其為「解離狀態」,不僅限於得知罹癌時的狀況,這是心理承受巨大衝擊時常會出現的狀態。解離狀態或許是為了保護心靈不受突如其來的巨大衝擊影響的必要機制吧。 岡田回家之後仍精神恍惚,那天晚上幾乎沒睡。但在清晨稍微入睡後醒來時,「啊啊,昨天那件事情果然是真的啊!」的真實感和強烈的絕望一口氣湧上來。像

他這樣脫離解離狀態並認清事實後,接下來就會出現憤怒與悲傷的情緒。憤怒與悲傷是感到「不公平」或是「太不講理了」時會出現的情感,這也是保護自己的必要機制。 岡田認為「二十七歲的自己理所當然該過著健康生活」,無法接受沒做什麼壞事的自己竟然會罹患進行期革囊胃,滿腦子都是「為什麼這種事情會發生在我身上啊」的想法。岡田無法壓抑波濤般的怒氣,大吼大叫、拿東西出氣,甚至還遷怒到父母身上。但不管怎麼掙扎,現實仍屹立不搖站在他面前,而他最後也氣累了。 等到憤怒情緒逐漸平息後,接著會開始出現滿滿的悲傷。悲傷是「失去自己重要事物」所產生的情緒,擁有撫慰心靈的作用。岡田一想到他得要放棄原本腦海描繪的充滿希望的未來,就無

法止住淚水。

多專科團隊照護對慢性B型與C型肝炎引發肝癌病人治療預後之影響-全國性人口研究

為了解決重大傷病癌症定義 的問題,作者曾宇辰 這樣論述:

背景與目的:感染慢性病毒性B型或C型肝炎後,發展成慢性肝炎與肝硬化是肝癌發生主要危險因素。而肝功能異常和不良腫瘤型態增加肝癌診斷難度與治療選擇的挑戰。多專科團隊照護整合各領域醫療團隊意見,為患者提供一致性之照護。多專科團隊照護已廣泛運用於臨床病症。然而使用全國性人口為研究對象來探討多專科團隊照護介入因慢性B、C型肝炎而引發肝癌之研究是缺乏的。本研究目的要探討因慢性B、C型肝炎而引發肝癌患者,是否接受多專科團隊照護之相關因素與多專科團隊照護介入對患者治療預後與存活之影響。研究方法:本研究為回溯性世代研究,資料來自台灣癌症登記資料庫,串聯全民健康保險研究資料庫與死因統計檔。研究對象為2007年至

2016年間被新診斷為原發性肝惡性腫瘤且合併慢性B型或C型肝炎,年齡20歲(含)以上患者。應用傾向分數配對法配對有無多專科團隊照護兩組病患。使用多變項羅吉斯迴歸分析探討肝癌病患診斷後有、無接受多專科團隊照護之相關因素;運用廣義估計式複迴歸分析探討多專科團隊照護是否影響確診至治療間隔;運用條件式Cox比例風險模式,探討肝癌病患有無接受多專科團隊照護,對治療後死亡風險之影響及相關因素。結果:研究對象經1:2比例配對後,分別納入10,928位有接受及21,856位無接受多專科團隊照護肝癌患者。診斷時年齡≧75歲、罹癌前肝硬化較嚴重、診斷時腫瘤較小、診斷時癌症期別愈晚期、於醫學中心層級或非公立醫院接受

治療之患者,加入多專科團隊照護之機會較低。配對後,研究對象接受多專科團隊照護有較長確診至治療間隔。有多專科團隊照護之肝癌患者累積死亡風險較低(HR 0.88, 95% CI 0.84-0.92),診斷時年齡45-74歲、每月投保薪資36,301元以上、罹癌前有抗病毒藥物治療、接受手術治療、醫學中心和非公立醫院治療之患者累積死亡風險較低。癌症期別B或C期別患者,接受多專科團隊照護對改善存活情形有明顯助益。結論:病毒性肝炎引發肝癌患者接受多專科團隊照護有較長確診至治療間隔但死亡風險較低。研究結果可作為臨床醫師治療肝癌病人之參考依據及鼓勵適時轉介多專科團隊照護。

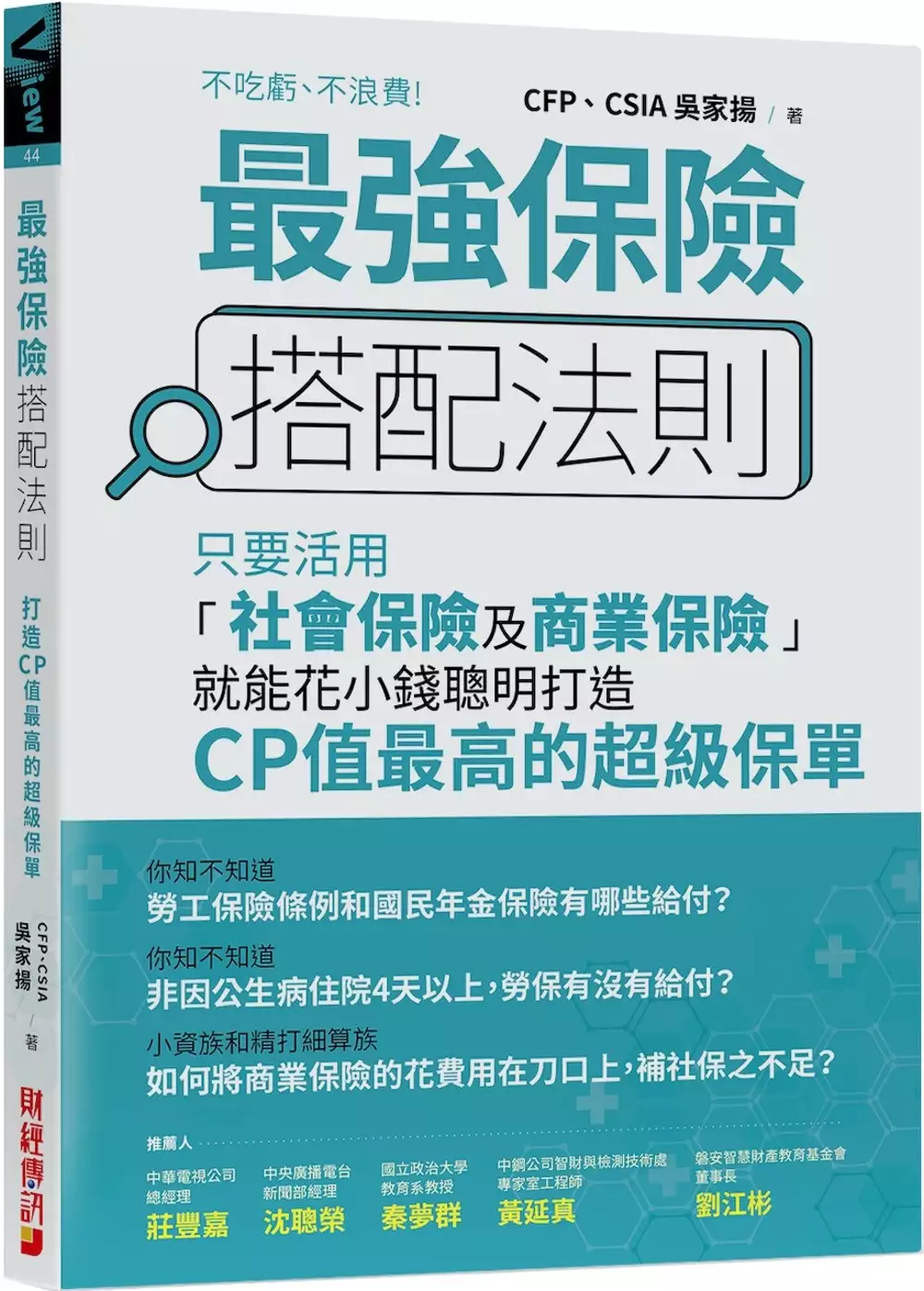

最強保險搭配法則:只要活用「社會保險及商業保險」,就能花小錢聰明打造CP值最高的 超級保單

為了解決重大傷病癌症定義 的問題,作者吳家揚 這樣論述:

.假設A小姐在離職後一個月發現懷孕3個月,她可以申請勞保給付嗎? .假設B先生在9月11日上班,但因為提供資料不齊,9月12日上午資料補齊後公司才郵寄勞保局,卻不幸在9月12日下午3點發生意外導致失能,他是否可以申請勞保給付? .你知道勞工保險和國民年金保險有哪些保險給付嗎? .你知道非因公生病住院4天以上,有無勞保給付? 如果你對現行社會保險沒有清楚的概念,就會非常非常容易把錢花在不該花的地方,而那筆錢你原來是可以用在投資上、或是提升生活品質。 人吃五穀雜糧,總是會有倒楣事發生,因此需要買保險,以轉嫁風險。風險的轉嫁不是無價,但是要如何把費用降到最低,免得因為

「保險」而產生財務「風險」? 一個最基礎的概念,就是商業保險要與社會保險妥善的搭配,用商業保險補社會保險的不足。很可惜,多數人上班多年,還是不太清楚自己的社會保險有哪些。反正出了事,去會問公司人事就好了。 在這樣的情況下,談什麼商業保險和社會保險的搭配呢? 我國社會保險超強,提供以下左列的給付,不足之處則用相對應的商業保險(右列)來補足: 死亡給付 →人壽保險、投資型人壽保險 老年給付 →年金保險、投資型年金保險 失能給付、健保 →長期看護險、特定傷病險 生育和傷病給付 、健保 →醫療險,重大疾

病險、特定傷病險 重點是以社會保險為基礎,補不足之處。如果你擔心遇到重大的意外,「人沒有死」,但是失去工作能力,怕因此而拖累家人,所以你想買長期看護險、特定傷病險來消除風險,那你應知道在勞保的保險期間內,因故(不必是因公)「終身無工作能力」,你可以申請失能年金給付,日後死亡時,則得由其符合資格的遺屬選擇請領遺屬年金。 如果你確知你失能年金的給付金額是多少,不足之處,就用商業保險補足。這樣才可以把資金用在刀口上,更健全你的人生保障。如作者建議:「我認為的『最少』保障原則:癌症險住院日額1萬元,重大疾病100萬元,失能扶助險每月理賠4萬元。保障不夠的人,應逐漸將安全網買足。」 「

最基本的商業保險防護網為壽險主約附加意外險、意外醫療、實支實付、住院日額、癌症,有錢再逐漸加強到完整保障,才能享受高品質的醫療和退休後生活。如果體況或年紀已經無法買商業醫療險,只好多存一些錢來因應。」 把錢花在刀口上!投保商業保險為的是補足社會保險之不足,不要白白浪費一分錢。本書不但是收入有限的上班族必備,也是每位認真繳稅的國人保障自己權益必須知道的保險之道! 本書特色 ◆提供保險要訣,讓你少付多領 例如,如果你在職場生涯中,曾短期兼差,可能可以增加百萬以上的老年給付。以以下例子說明: 志明50年次,在甲公司專職工作40年,65歲請領勞保老年給付。近10

年工資都是36,000元,勞保投保薪資為36,300元,健保投保金額36,300元。先不考慮勞(就)健保費用的調整。 A:志明每月甲公司勞保負擔=36300×11.5%×20%=835元;健保負擔=36300×5.17%×0.3=563元。勞健保40年總負擔=(835+563)×12×40=671040元。如果志明領年金而非一次金,勞保年資40年,65歲退休開始請領,到85歲身故。 勞保B式=36300×40×1.55%=22506元(擇優給付)。 假設志明也同時在乙公司部分工時兼職5年,工資4,000元。勞保投保薪資為11,100元,健保投保金額24,000元。志明每月乙公

司勞保負擔=11100×11.5%×20%=255元;不需重複繳交健保費。勞健保5年總負擔=(255+0)×12×5=15318元。乙公司的型態可能是大賣場、清潔工、速食店、便利商店、保全等等行業。 兼職後的勞保投保薪資為上限45,800元(36300+11100>45800)。 勞保B式=45800×40×1.55%=28396元(擇優給付)。 有兼差的新制勞保老年給付每月多5,890元(=28396-22506),20年多領1,413,600元(=5890×12×20)。5年只要多繳15,318元,就可以達到多領1,399,620(=1413600-13980)元的

效果。 ◆圖文對照,快速掌握重點 許多抽象的事物,用敍述的方式讀者不易理解,本書用大量的圖例,讓你輕易了解複雜的觀念,內心不再糾結。 ◆大量案例,化抽象為具體 抽象的文字說明,有時讓人難以理解,但是一個實際的案例,就說明了一切。本書用大量的案例說明,讓你由新手變專家。如: 志明45年次,在53歲就離開職場,當年國保開辦不久,自然就被納入國保。57歲國保期間因意外死亡,國保年資有4年,同時還有勞保年資20年,退保前最後10年的月投保薪資都為43,900元,遺有1子滿26歲。57歲的志明申請勞保老年減給年金,才領幾個月就身故。志明身故後,兒子可以申請什麼給付? 勞保

退保當下,53歲的志明還不具請領勞保「一次請領老年給付」資格。57歲時,志明可以領取勞保老年年金減給給付=43900×20×1.55%×(1-3×4%)=11976元(以公式B擇優領取)到身故。 志明屬於勞保斷保族,除非後來再重新加入勞保,否則勞保權益就會中斷。若請領勞保年金其間死亡,遺屬只能依規定請領遺屬年金,不得改請領差額。因遺屬不符資格,所以也無法請領遺屬年金。 ◆參考資料、主管機關詳列 法規不時變動,你要如何跟上?本書詳列各內容主管機關的相關網址,讓你必要時可以查到最新的規範及案例。 重磅推薦 中華電視公司總經理 莊豐嘉 中央廣播電台新聞部經理 沈聰榮

國立政治大學教育系教授 秦夢群 中鋼公司智財與檢測技術處專家室工程師 黃延真 磐安智慧財產教育基金會董事長 劉江彬

血液透析患者重返職場的工作經驗

為了解決重大傷病癌症定義 的問題,作者蘇富美 這樣論述:

台灣因末期腎衰竭需要洗腎病患與日俱增,對於血液透析患者而言,除個人須忍受疾病折磨,長期洗腎對病患身生理、心理及家庭、社會、經濟工作等均造成巨大衝擊。血液透析患者往往希望在洗腎過後還是可以回歸到日常生活,甚至工作崗位,然而根據臨床觀察,事實並非如此樂觀,透析療程的安排同時限制患者的工作機會,研究也發現即使病患的健康狀況獲得改善,也未必能確保他們回到工作崗位上。目前國內外對於經濟與工作相關的研究甚少,因此,本研究旨在探討血液透析患者重返職場的工作經驗。本研究採質性研究法,立意取樣方式,擇定中部地區的5家血液透析中心做為收案地點,並以在病後,具有工作經驗之洗腎患者為研究對象,採半結構式訪談方式進行

資料之收集,本研究訪談11位個案,以深入訪談的方式收集血液透析患者重返職場的工作經驗。在資料分析部分,本研究將研究對象所表達的語言內容經轉錄後,採用主題分析法進行資料之彙整。本研究共發現四個主題,分別為(一)維護正常化、(二)工作的意涵、(三)適應工作的策略、(四)復原的支持。研究結果發現個案在重返職場前,克服疾病衝擊中包含接受現況,對健康與正常化的重新定義。而工作對於個案而言,除了滿足經濟需求之外,也促進身心健康與維護自我價值。研究結果也發現個案透過體能調整、工作型態調整、與治療型態調整,取得長期接受治療與工作間的平衡。期間,也接受來自同事、親友與宗教的支持。本研究發現個案的經驗有助於即將或

想要重返職場的血液透析患者做參考,同時,提供血液透析專業人員提供臨床照護之參考。