金色三麥外帶的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡天才寫的 Thomas Chien ─ 味覺的旅途 和貝亞‧強森的 我家沒垃圾:一個加州媽媽的零廢棄生活革命,重新找回更健康、富足、美好的人生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站UMAMI金色三麥外帶菜單 - Supr.Link也說明:... 前往UMAMI金色三麥外帶菜單 · Supr.Link. UMAMI金色三麥外帶菜單. UMAMI金色三麥外帶菜單. UMAMI外帶服務與優惠. supr.link 很簡單亦進階,製作超級連結吧!

這兩本書分別來自麥浩斯 和遠流所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 姚村雄所指導 邱淑珍的 台灣瓶裝精釀啤酒標貼設計研究 (2017),提出金色三麥外帶關鍵因素是什麼,來自於精釀啤酒、標貼、視覺文化、包裝設計。

而第二篇論文東海大學 建築學系 郭奇正所指導 周政宏的 都市潛行--以外籍勞工為觸媒的都市空間再造 (2003),提出因為有 全球化、外籍勞工、台中市、公共/私有、異文化/在地文化的重點而找出了 金色三麥外帶的解答。

最後網站半價優惠快報!慶祝一定要的啤酒配炸雞|金色三麥 - PopDaily則補充:外帶 大拼盤半價優惠. 外帶應援絕配組:金色三麥經典大拼盤+350ML瓶裝啤酒4入組(口味任選)優惠價$1,125. 以上優惠都只到8/8!

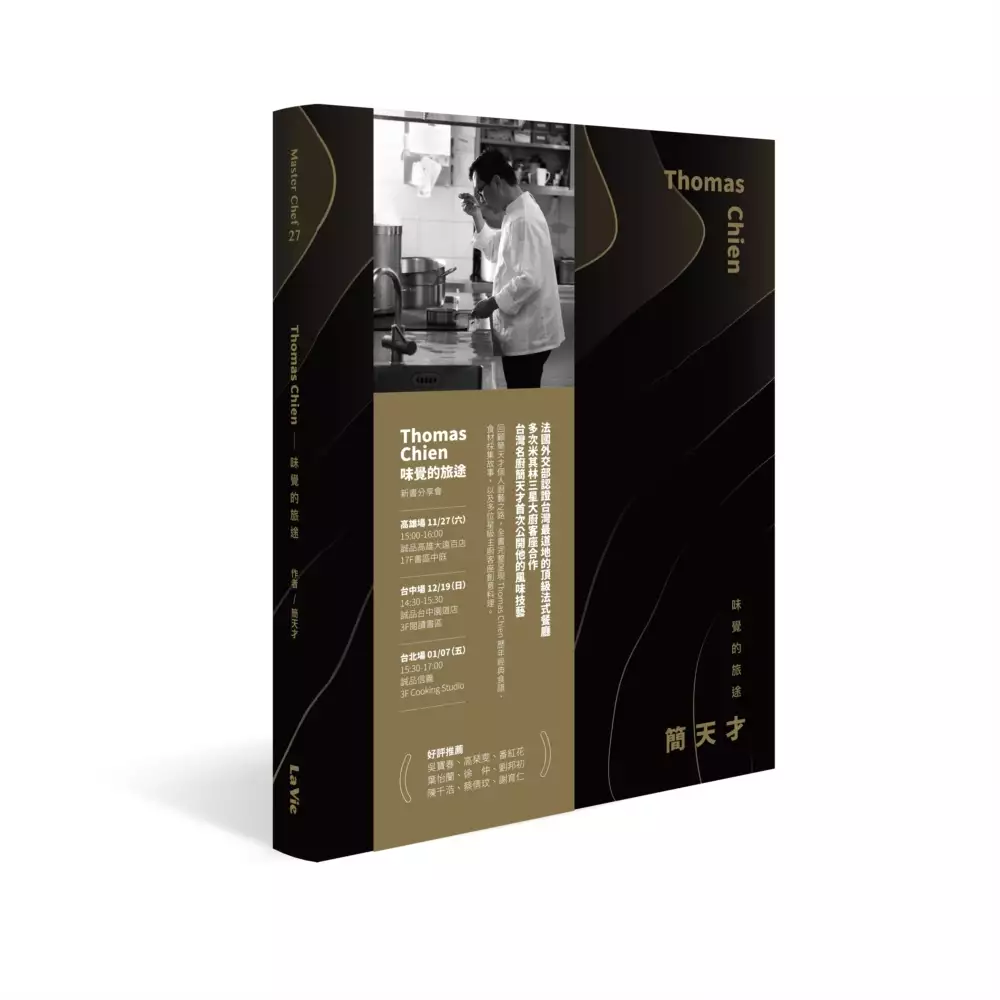

Thomas Chien ─ 味覺的旅途

為了解決金色三麥外帶 的問題,作者簡天才 這樣論述:

──法國外交部認證台灣最道地的頂級法式餐廳── ──多次米其林三星大廚客座合作── ──台灣名廚簡天才首次公開他的風味技藝── 屏東長大、16歲投入餐飲工作、高職美工科畢業的南部囝仔──簡天才。 從餐廳小學徒,到國內與最多米其林餐廳合作的法餐主廚。走在料理的這一條路,穿越無數考驗,簡天才成為了料理界知名的「法餐南霸天」。 《Thomas Chien─味覺的旅途》涵蓋了簡天才醞釀三十多年的廚藝哲學,深刻記錄他走在廚藝路途中的重要體會。跟著簡天才的視角,看見他如何是從南台灣的西餐小學徒,勇往直前,探索「台體法用」的料理哲學。 這是一本關於簡天才個人廚藝之路的回顧,同時也是一場優雅

的風味探索。全書完整呈現THOMAS CHIEN歷年饕客鍾愛的經典食譜、本土食材採集、簡易入門的法式家常菜、多位星級主廚客座創意食譜,以及融會台菜與法餐精華的獨家料理。 如果你也正走在職人之路,希望簡天才的故事能夠帶給你未曾思考過的靈感與啟發。

台灣瓶裝精釀啤酒標貼設計研究

為了解決金色三麥外帶 的問題,作者邱淑珍 這樣論述:

1920年高砂麥酒在台成立,開啟了台灣生產啤酒的軌跡, 2002年台灣加入WTO取消菸酒專賣,2003年12月台灣啤酒市場開放,本研究在於研究台灣地區所產製的瓶裝精釀啤酒,以啤酒為載體,瓶身標貼設計的表現為手段,藉由「視覺化」的過程,爭取消費者認同,透過創意與文化元素加值,讓精釀啤酒「商品」文化化,進而形成文化價值之視覺研究。本研究以視覺研究之方向探討台灣瓶裝精釀啤酒的酒標設計、消費者、社會環境互動所產生之意義,以社會學的觀點針對精釀啤酒商品文化進行探討。研究結果歸納:台灣精釀啤酒標貼設計表現首重於「概念性表達」,精釀啤酒「產品多樣化、特色差異化」,釀酒師創造精釀啤酒的物質性風味,標

貼設計師以酒標設計的內容與形式,賦予精釀啤酒「擬人化」的商品性格,透過商品符號「視覺化」的傳播,建構消費者對精釀啤酒品牌的認同,提升個人形象的附加價值,進而形成台灣瓶裝精釀啤酒的商品意義。台灣精釀啤酒廠取材本土元素,以「延伸」的概念闡述精釀啤酒背後代表的人、土地、價值觀,透過視覺傳播交流,標貼設計從消費者的觀點出發詮釋當代日常生活的視覺文化。

我家沒垃圾:一個加州媽媽的零廢棄生活革命,重新找回更健康、富足、美好的人生

為了解決金色三麥外帶 的問題,作者貝亞‧強森 這樣論述:

★原本住豪宅、生活奢華的貴婦媽媽,為何轉變為零廢棄生活教母 ★零廢棄帶來的三大好處:變快樂、變健康、擁有更多時間 ★美國亞馬遜分類榜第一名,讀者★★★★☆4.5顆星推薦 貝亞‧強森的生活中曾充滿高級美食、時裝精品、頂尖設計師家具等物質享受,家裡的大型冰箱塞滿食材,洗衣機和烘衣機總是不停運轉,還有滿櫃用過一次就丟的物品。乍看什麼都有的同時,她卻開始對一陳不變的生活感到心驚。 直到一次搬家過程中,全家只帶生活必需品暫居於小公寓內,她忽然發現:雖然擁有的東西減少,全家人的生活品質反而比以前更好!於是從簡化生活開始,進展到垃圾減量,最終展開吸引千萬人投入的「零廢棄」生活運動

。 《我家沒垃圾》不是一本關於達到百分之百沒垃圾的書,而是關於如何成就更好的你。從物質消費中解脫出來,重新取回生命的主導權,就能擁抱更健康、富足以及充滿無限可能的未來! 名人推薦 李偉文 牙醫師.作家.環保志工 林冠廷(Alex) 台客劇場TKStory 阿好 小事生活 洪閔慧 綠兔子工作室 苦苓 自由作家 徐仁修 荒野基金會董事長 高耀威 正興幫發起人 溫貞菱 演員.twine公平貿易代言人 魏瑋志(澤爸) 親職教育講師 ──驚嘆推薦(按姓氏筆劃排序) 零廢棄不是為了省錢,而是出於對自己的關愛。貝亞不只教我們拯救地球,更是拯救自己!──

柯林.貝文 《環保一年不會死》作者 雖然人人都知道垃圾會造成地球的負擔,也消耗有限的資源,同時人人也都自認為是環保人士,願意採取對環境友善的行動。但是,又常常以「沒有辦法」屈服於以不斷消費與購買為基礎的制度。幸好有了這本書,讓我們重拾信心,即便在美國這麼浪費成性的社會,仍然可以過個我家沒有垃圾的生活。──李偉文 牙醫師.作家.環保志工 零廢棄生活看起來很難,其實只要有心、願意做應該也是辦得到的。我在拍減塑和淨灘行動的影片,就是希望透過實際作法,為我們美麗的環境努力。本書作者將她的自身經驗很仔細地寫成文字,這樣的精神令我佩服!──林冠廷(Alex) 台客劇場TKstory 零廢

棄的練習打破慣性的舒適圈,帶領我們展開全新的生活思維與對話之旅,你也準備好要啟程了嗎?──阿好 小事生活 生命旅程是由許多許多的決定累積而成,踏上「零廢棄」之路,代表自己時時刻刻,開始有意識、更慎重地為生活下決定。這是一條漫長卻讓人心滿意足的旅程,我在路上不孤單,但還有許多要學習的,而「零廢棄生活教母」貝亞‧強森為大家提供有用的方式和正面能量。最後,和大家分享一句話:「怕麻煩,就會有麻煩。」大家覺得呢?──洪閔慧 綠兔子工作室 像總是懷疑自己的生命般,思考了自己製造的垃圾終將歸於何處。當進到大海裡看見日常製造的垃圾與用品等,每一項都需要幾十年、百年甚至未知數的分解消化。我每次購物會

評估產品的永續性,關於肉類的少吃、減法生活、使用公平貿易產品、不使用動物實驗與傷害海洋的用品等,都是希望減少不必要的浪費。這本書所教的知識與實用性更廣泛,很慶幸我能遇見它,也能夠更適切的告訴每個人,人類是唯一不遵從零廢棄原則的生物,學習如何零廢棄也是我們永續的途徑。──溫貞菱 演員.twine公平貿易代言人 我們現在消耗的地球,以後將要留給最愛的孩子去承擔。 某年,帶孩子們出海賞鯨,我們被整片漂浮在海上的塑膠垃圾給震撼到了.在這個一切以利益為出發點的社會,零廢棄當然是個高度理想化的目標,但什麼都不做,只會更糟。 從家庭為起點,藉由這本書所教的五個簡單心法,每天做一點點的小改變,傳

遞良好的習慣給孩子,使「環保」二字,不再只是空喊的口號.讓孩子長大後,依然能享受到地球上最天然的美好。──魏瑋志(澤爸) 親職教育講師

都市潛行--以外籍勞工為觸媒的都市空間再造

為了解決金色三麥外帶 的問題,作者周政宏 這樣論述:

當全球化的旋風掃到了台中市,我們看到了外勞以國際漫遊之姿進入了衰敗的中區,其狂歡式的週末休閒活動,對中區的都市地景產生了很大的改變,台中市,作為一個台灣第三都市,該如何面對這樣的改變? 台中市中區,因為外勞的進入造成了都市族群的隔離,因為異文化的植入造成了都市空間的斷裂,在這些跳脫的都市文化/空間之中,我們該如何為這個都市找到一個銜接點?台中市可以如何來自處?我們又該歡喜迎接或者暗自抵抗這些改變? 外勞,視為都市中的潛行者─他們來到了這個城市,卻生活在我們的視線之外。藉由各種對於假日城市中出遊外勞的側寫,可以初步認識到外勞在都市中的各種生態。

外勞在特定的時間出現,異化了都市空間,是在族群接觸、文化碰觸、物件重疊使用的過程中所產生的「臨界空間」,游走在公有、私有、我者與他者的微妙平衡當中。 在這裡,臨界空間可以分成下面三點討論: 1.使用/非使用的臨界點─流動的異文化鑲嵌 外勞是都市中的游牧民族,也是鑲嵌在都市中的異文化,它沒有固定的領域,它的版圖在週間與週末之中消長,族群聚集在都市中剩餘的空間。這個族群可以如何使用公共空間?而這個都市又留給了他們怎樣的空間來使用? 2.公用/私用的臨界線─充滿張力的公共空間 當外勞聚

集在火車站的大廳野餐,空間的爭奪戰便展開。公共與私有的界線被混淆,在地與外來的定義被質疑,都市中的弱勢族群需要在特定時間佔領公共空間,而弱勢族群與都市之間的相互認同也由此而生。 3.異文化/在地文化的臨界面--空間的再領域化 外勞從數千公里外帶來的多國異文化,為這個城市進行了一場授粉作用,外勞的文化在都市中生根,演變出新的文化。文化演變的同時,空間亦進行演變,是都市之中文化與空間的複寫。 將外勞作為一個流動的空間改造觸媒,以期達成都市剩餘空間的再利用、創造友善的都市空間以及文化接觸介面的建立。即是藉由外勞空間的改造,進而達成全市民都市

空間的改造。

金色三麥外帶的網路口碑排行榜

-

#1.10月: 60%金色三麥外帶優惠

這裡有金色三麥優惠券代碼,以及超多最新免費優惠券每天都在不斷更新,MOMO折扣碼小隊一直在尋找最新的折扣。金色三麥外帶優惠已通過驗證→所有促銷活動都是免費的, ... 於 www.momocodetw.com -

#2.為東奧選手加油!金色三麥外帶應援絕配組小編來開箱 - YouTube

東奧賽事如火如荼的展開,看轉播配美食最棒了!開箱超澎派的外帶應援套餐,好吃到小編想頒發金牌 一起吃著 ... 於 www.youtube.com -

#3.UMAMI金色三麥外帶菜單 - Supr.Link

... 前往UMAMI金色三麥外帶菜單 · Supr.Link. UMAMI金色三麥外帶菜單. UMAMI金色三麥外帶菜單. UMAMI外帶服務與優惠. supr.link 很簡單亦進階,製作超級連結吧! 於 supr.link -

#4.半價優惠快報!慶祝一定要的啤酒配炸雞|金色三麥 - PopDaily

外帶 大拼盤半價優惠. 外帶應援絕配組:金色三麥經典大拼盤+350ML瓶裝啤酒4入組(口味任選)優惠價$1,125. 以上優惠都只到8/8! 於 www.popdaily.com.tw -

#5.搶「食」台股商機!上市櫃有哪些餐飲集團?旗下品牌有哪些?

今年由於85℃ 並非主打店內座位消費,其飲料、蛋糕、麵包、相較容易外帶外送,因此受本土疫情升溫的影響就有限。未來,搶攻西洋萬聖節商機,85℃ 將推出3 款 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#6.[食記] [新竹]東區~金色三麥/外帶66折(外帶/外送- Food

[新竹市]東區~金色三麥/外帶66折/生日送蛋糕/超划算推薦必吃/椒麻雞根本神(外帶/外送) 地址: 300新竹市東區林森路18號13樓交通: 新竹火車站走路3分鐘 ... 於 ptt-politics.com -

#7.[八方雲集] 2021 最新菜單價錢, 鍋貼水餃價格表| 全台連鎖專賣 ...

只能做13粒…外送滿三百…但店員鬼打牆…他一直說我只有230元不能送(我算420元)..我 ... 於 yoti.life -

#8.金色三麥集團19家門市全數取消內用外帶餐點66折 - 工商時報

因應全台防疫升至三級警戒,金色三麥集團宣布集團旗下金色三麥餐廳、petit doux微兜與UMAMI金色三麥3大品牌、19家門市,自即日起至6月20日一律取消內用。 於 ctee.com.tw -

#9.【台南美食】金色三麥台南南紡店開放內用~ 商業午餐很划算 ...

點了黑麥、蜂蜜和季節的楊桃啤酒,味道依舊好喝。 (未成年請勿喝酒,喝酒不開車). 金色三麥外帶慶生. 平日套餐居然還 ... 於 ikachalife.com -

#10.金色三麥》外帶餐點66折!【2021/7/1~三級警戒解除止】

金色三麥 》外帶餐點66折!【2021/7/1~三級警戒解除止】 #外帶餐點66折#今天正式啟動這一回不能再錯... 於 coupondm.com -

#11.經典大拼盤外帶外送半價只到5/31!!!!宅在家這樣吃金色三麥5折 ...

史上最划算的全台北中南14家金色三麥經典大拼盤外帶外送半價,其他餐點全都66折!除了可以外送外,百貨公司也可以約一樓門外取餐,更安全也更方便!!! 於 goris.pixnet.net -

#12.金色三麥外帶菜單/優惠/電話/營業時間/地址/分店 ... - 捲毛阿偉

把握時間!金色三麥外帶菜單趕快訂起來,趁著這波超有感66折的金色三麥外帶優惠,吃起來就對了!金色三麥的餐點分量真的給很足,尤其在這波優惠下的 ... 於 www.stay-here.com.tw -

#13.【士林美食】双胞胎手工蛋餅捲ㄦ,台北早餐推薦(菜單)

而且還用全麥土司,這點我很愛~比起前幾天吃的朝柴真的好太多 ... (50嵐菜單) · 【士林美食】福勝亭日式豬排專賣亭,福勝亭外帶便當$100 · 【士林 ... 於 nash.tw -

#14.【台中】金色三麥(附菜單) 外帶美食這樣點!推薦7 ... - 涼子是也

原來金色三麥外帶很方便,而且依舊好吃耶!!尤其我們家現在聚餐往往是一群老人小孩團體出動,在防疫期間出門實在不方便,呷奔不能戴口罩、小孩又愛亂 ... 於 lyes.tw -

#15.2021年10月| 金色三麥買一送一

金色三麥 除了冠軍現釀啤酒之外,更有多樣的異國特色佳餚及風味特調飲品,豐富的選擇可以滿足所有人的胃。在金色三麥,您可以盡情陶醉於那裏的啤酒、美食以及歐式風情。金色 ... 於 www.twcoupon-codes.com -

#16.金色三麥外帶66折快把現釀啤酒蝦、椒香滿天飛 - 雪倫情報局

現在真的是吃爆金色三麥的最好時間點!平常吃起來不算便宜的金色三麥,現在外帶餐點就打66折,不吃起來也太對不起自己 活動只到7/26,總之先吃先 ... 於 sharonlife.tw -

#17.金色三麥外帶66折!線上點餐刷卡,直接在門口領餐不用進入商場

點好餐後螢幕會顯示訂單編號,同時也會收到訂單已被金色三麥受理的簡訊。 外帶美食優惠. 我是選金色三麥勤美店,外帶取餐地點就在一樓啤酒車處(全家便利 ... 於 yama.tw -

#18.[喝篇] 居家微醺推薦- 金色三麥外帶啤酒 - Potato Media

今天要介紹金色三麥一公升裝啤酒,一個外帶品質、口感依然很好的啤酒! ◎ 四種基本款口味(截自官網) : 蜂蜜- 採用台灣龍眼蜜釀造,花香結合麥芽糖甜 ... 於 www.potatomedia.co -

#19.在家安心喝酒!金色三麥「外帶66折」、雙北送「防疫包」 | 名家

近日新冠肺炎本土疫情嚴峻,全國疫情警戒已提升至第三級,各大餐飲業者紛紛取消內用服務改採外帶,而金色三麥除了全台門市暫停內用服務, ... 於 www.setn.com -

#20.金色三麥外帶66折!線上點餐刷卡,直接在門口領餐不用進入商場

金色三麥外帶 66折︱外帶美食推薦這兩天一直被「金色三麥外帶全面66折」燒到,金色三麥市政店從我讀大學的時候我[…] - 愛食記App幫你找到隱藏的美味 ... 於 ifoodie.tw -

#21.24小時全球新聞滾動| 大紀元

結果,西西帕斯以6(3):7、7. ... 【金色種子】聖潔真相之花在風雨中綻放 ... 報告顯示,台積電2021年第三季營收148.8億美元,同比增長22.6%,創歷史新高。 於 www.epochtimes.com -

#22.[西式] 外帶‧台北‧大同‧金色三麥京站店‧經典大拼盤網路預訂外帶 ...

[西式] 外帶‧台北‧大同‧金色三麥京站店‧經典大拼盤網路預訂外帶66折‧防疫外帶期間限定【金色三麥】京站店地址: 台北市承德路一段1號(外帶取餐:承德路 ... 於 justnike.pixnet.net -

#23.金色三麥支援全民防疫!外帶餐點66折挺全民,雙北滿額加贈 ...

為挺全民防疫,金色三麥餐飲集團旗下餐廳品牌,即日起至6/20暫時取消內用,而除盒餐、酒精性飲品之外,外帶自取享66折優惠 註三 。外帶取餐消費者,只要於 ... 於 www.stufftaiwan.com -

#24.金色三麥市政店~指定套餐66折,外帶火鍋組合79折 - 晴天散步

金色三麥 陸續推出防疫期間外帶自取六六折、指定套餐六六折等優惠,甚至還有限定品項五折優惠,在家也能吃好料喔! 內容目錄. 優惠活動; 訂餐方式; 餐點 ... 於 feliz.tw -

#25.瀏覽菜單早安盤餐組 - 麥當勞歡樂送

了解更多. 麥當勞官方粉絲團 · 麥當勞官方頻道. 2014麥當勞版權所有. 金色拱門標誌和"我就喜歡"是麥當勞公司及其附屬公司的註冊商標。 於 www.mcdelivery.com.tw -

#26.【台中美食】台中金色三麥市政店,外帶啤酒更優惠,罐裝桃果 ...

回家前先去了一趟金色三麥,來外帶啤酒回家喝~既有美酒,當然也要來點美食佳餚,當作週末的狂歡派對。回家路上,後來就在西屯路上找了一家鹹酥雞店, ... 於 ikuma.cc -

#27.【食記】板橋大遠百-金色三麥西班牙海鮮燉飯料爆多-外送好吃 ...

佛心企業&##127973;醫護人員防疫便當感謝金色三麥以成本的價錢支持醫護一般民眾請多加利用金色三麥最新外帶優惠金色三麥外帶88折訂餐連結EZTABL. 於 happyeat0923.pixnet.net -

#28.新莊晶冠店- 遊客評語- 金色三麥外帶 - TripAdvisor

這間金色三麥可以提供生啤酒外帶,不是玻璃瓶的那種,一杯五百CC一百五十台幣,下班回家可以順手買杯外帶還不錯! 造訪日期: 2019年3月. 詢問關於金色三麥- 新莊晶冠 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#29.【外帶美食】金色三麥,外帶自取超級優惠,為歡聚而誕生

金色三麥 是台灣最受歡迎的啤酒餐廳曾多次獲得國際啤酒評比金牌的殊榮以前最愛到門市大啖美食及暢飲啤酒最近他們推出『全品項外帶自取66折』活動直接把家裡當作啤酒屋 ... 於 agablog.timelog.to -

#30.金色三麥外送| 精選菜單| foodpanda

金色三麥 在foodpanda點的到,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#31.宅家新生活美食外帶優惠懶人包:金色三麥、王品集團、星巴克

餐廳為了鼓勵民眾外帶及維持生意,紛紛推出了外帶打折等優惠,平常吃一頓會讓人有點心痛的金色三麥、王品牛排、夏慕尼,都有外帶打折優惠。 於 www.money101.com.tw -

#32.[情報] 金色三麥外帶自取66折至6/20 - PTT Web

[情報]金色三麥外帶自取66折至6/20@lifeismoney,共有120則留言,83人參與討論,71推4噓45→, https://www.lebledor.com/news5/20起金色三麥將暫停內 ... 於 pttweb.tw -

#33.[新竹]金色三麥新竹車站店外帶餐點88折 - 懶喵兒滴窩

宅宅和懶喵很久沒吃金色三麥,以前在高雄或台北都是和朋友想聚餐會想到它,搬來新竹後,反而一直沒有吃過。剛好看到IG友人分享金色三麥外帶餐點66 ... 於 lazyneco.tw -

#34.金色三麥外帶自取優惠 :: 北市公共場所AED急救網

北市公共場所AED急救網,訂位/點餐. 主廚推薦. 精選菜色. 開胃前菜. 開胃菜沙拉類. 主打美食. 鍋湯類義大利麵飯類燒烤類披薩類酥炸類. 餐後甜點. 甜點飲料. 北區. 於 aed.iwiki.tw -

#35.立即點餐!inline 線上訂餐- 金色三麥

目前沒有提供外送服務,歡迎使用金色三麥外帶取餐服務。 每家分店預計取餐時間有所差異,以各分店顯示資訊為準。 Copyright © 2021 inline ... 於 inline.app -

#36.金色三麥的2021年外送、外帶、菜單、啤酒介紹 - 阿青的玩樂日記

金色三麥 在早期因為靠著自己釀的酒尤其是鮮甜可口的蜂蜜啤酒在台灣一炮而紅,搭配好吃的餐點一口啤酒一口美味真的很滿足,裡面的用餐環境以酒窖風格為 ... 於 achingfoodie.tw -

#37.【生活筆記】第一次外帶金色三麥回家吃大口吃肉喝酒的小確幸

超喜歡這個箱子的小樓管金色三麥在6/20之前,線上點餐自取打6.6折, ... 金色三麥, 啤酒, 德國豬腳, 炸薯條, 松露野菇燉飯, 台北餐廳, 外帶自取, ... 於 vocus.cc -

#38.金色三麥市政店~外帶自取六六折活動結束倒數啦!但還有奧運 ...

防疫期間各大餐廳都推出外帶優惠,金色三麥前陣子陸續推出防疫期間外帶自取六六折等活動,已經進入尾聲,但近期還有配合東京奧運推出的外待優惠活動, ... 於 taiwan17go.com -

#39.慶祝奪金!金色三麥經典大拼盤外帶半價預測金牌數再抽十公升 ...

金色三麥 挺台灣體壇英雄,即日起至8/8,經典大拼盤外帶自取半價,讓民眾能在家享用美食同時為台灣隊加油。此外,凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」 ... 於 www.upmedia.mg -

#40.[情報] 金色三麥外帶自取66折至6/20 - 看板Lifeismoney

https://www.lebledor.com/news 5/20起金色三麥將暫停內用服務,5/20至6/20以「外帶66折優惠」支援大家的抗疫生活。 ☆Ubereats 與foodpanda外送不 ... 於 ptt.tw-bbs.cc -

#41.我請客!金色三麥挺台灣體壇英雄推出「經典大拼盤外帶自取 ...

金色三麥 挺台灣體壇英雄,即日起至8/8,經典大拼盤外帶自取半價,讓民眾能在家享用美食同時為台灣隊加油。此外,凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#42.金色三麥挺台灣體壇英雄!經典大拼盤外帶自取半價 - 妞新聞

台灣舉重女神於體壇最高殿堂奪金,全民熱血沸騰!即日起經典大拼盤外帶自取半價,歡慶台灣創下國際體育盛事史上最佳成績,讓民眾在家也能享受金色三麥 ... 於 www.niusnews.com -

#43.金色三麥外帶66折 只到7/26 - 美食板 | Dcard

金色三麥外帶 66折 只到7/26. 美食. 7月20日14:52. 鮭魚什香拌飯(2人) 363(原價:550) 滿滿的鮭魚卵,拌入飯後整體吃起來濕潤度剛剛好,可惜到最後覺得蠻有油膩感 ... 於 www.dcard.tw -

#44.金色三麥外帶|吃爆!這間台中美式餐廳直接66折,份量多又美味

金色三麥外帶 吃起來!金色三麥啤酒餐廳也推出金色三麥外帶,不得不說這次金色三麥外帶優惠真的很不錯,直接外帶自取66折,特地找看看有沒有金色三麥 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#45.(外帶優惠)金色三麥外帶優惠66折!當日壽星滿千還送790元 ...

生日就吃金色三麥吧!超高人氣金色三麥餐廳現在外帶66折優惠提前三日預約生日當天滿千就送一顆6吋蛋糕餐點調味超級到位,連醬料都非常好吃! 於 jetpeter.pixnet.net -

#46.金色三麥集團餐廳6/20前取消內用服務員工不減薪還加薪

... 三級警戒,金色三麥集團20日宣布防疫措施再升級,即日起至6月20日,集團旗下金色三麥餐廳、petit doux微兜、UMAMI金色三麥取消餐廳內用,加碼外帶 ... 於 travel.ettoday.net -

#47.【全台】半價吃雞!金色三麥再度推出「經典大拼盤」5折優惠

金色三麥 就將自家最夯的「經典大拼盤」推出優惠活動,從即日起至8月8日,只要自取外帶就能享半價優惠,參加特定活動還能免費獲得啤酒兌換券乙張,更有 ... 於 www.lookit.tw -

#48.在家安心喝啤酒!金色三麥「外帶66折」、雙北還送「防疫包」

近日新冠肺炎本土疫情嚴峻,全國疫情警戒已提升至第三級,各大餐飲業者紛紛取消內用服務改採外帶,而金色三麥除了全台門市暫停內用服務, ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#49.高雄三民區飲料小敏鮮奶茶專門店大豐店 - 貪吃鬼熊熊

喝過小敏這杯麥香、奶香再升級的招牌特濃鮮奶茶後,就知道為什麼熊熊被圈粉隔天又去辦一張儲值 ... 看更多高雄外帶外送美食 【美食】高雄外帶外送分享. 於 bearlovefood.com -

#50.【外帶美食】金色三麥外帶全部餐點66折,在家也能吃德國豬腳

悶在家太久了,好久沒有聚餐的感覺,以前都會揪朋友一起喝酒吃肉的金色三麥,全台門市推出外帶全餐點66折,線上訂餐超快速,不會像貳樓餐廳要早上六點 ... 於 bobowin.blog -

#51.[美味開箱]抗疫相挺美食加油!!!現點現做外帶也新鮮美味~金色三 ...

再家也能享受金色三麥精心研發的獨家菜色現在就來打電話預訂吧!!! 防疫期間禁止內用,每天在家自己煮飯~ 已經是再平常 ... 於 ccs2006.pixnet.net -

#52.金色三麥- Posts

在這享用曾獲「世界啤酒大賽冠軍」等榮耀的現釀啤酒,體驗德式工法的精緻,是您進入細膩品飲文化的美好起點。 左營區博愛二路777號4樓, Kaohsiung, Taiwan 813. 於 www.facebook.com -

#53.[情報] 金色三麥外帶自取66折至6/20

https://www.lebledor.com/news 5/20起金色三麥將暫停內用服務,5/20至6/20以「外帶66折優惠」支援大家的抗疫生活。 ☆Ubereats 與foodpanda外… 於 moptt.tw -

#54.金色三麥券(外帶2公升*3,內用杯*1) | 蝦皮購物

1/2. 銷售一空. 金色三麥券(外帶2公升*3,內用杯*1). $1,500. 尚無評價. 1 已售出. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#55.餐點令人回味無窮,蜜香滿天飛,西班牙海鮮燉飯

【防疫外帶】金色三麥; 店家環境/其他資訊; ✓ 當日餐點. 【蜜香滿天飛⭐ 5】; 【西班牙海鮮燉飯⭐4】. ⭕ 用餐體驗; 菜單/價目表 ... 於 blog.pklife.tw -

#56.外帶餐點享優惠66折!!!想要折扣,還要大口吃肉喝酒,點金色三麥 ...

疫情三級餐廳折扣享優惠,{金色三麥}你吃過了沒有?!外帶餐點66折活動,延長到7/26!!疫情在家,金色三 ... 於 www.youtube.com -

#57.【外帶美食】金色三麥,外帶自取優惠折扣價,為歡聚而誕生

Jun 12. 2021 18:30. 【外帶美食】金色三麥,外帶自取優惠折扣價,為歡聚而誕生,支援全民防疫生活,輕鬆在家開啤酒屋. 1871. 創作者介紹. 於 agafoodphoto.pixnet.net -

#58.中壢SOGO店- LE BLE D'OR 金色三麥

金色三麥 提供道地的美味餐點、多款經典手工精釀啤酒,快呼朋引伴一起來享受周末夜晚的時光! 於 www.lebledor.com.tw -

#59.金色三麥外帶|金色三麥外帶餐點全面66折在家也有慶祝的儀式感

|金色三麥外帶餐點超推薦椒麻雞與德國豬腳 · 蝦仁鮭魚披薩NT$350元 · 酥炸椒麻雞NT$300元 · 德國豬腳NT$520元 · 義大利海鮮麵NT$320元 · 小麥啤酒(1L) 蜂蜜 ... 於 blake.com.tw -

#60.金色三麥推「13款獨享外帶餐」 - Sylgf

當然點金色三麥經典的蜂蜜啤酒,滿桌好菜, 尤其以啤酒入菜的手法,詮釋經典啤酒款式的寯永香氣。 各!位!觀!眾!金色三麥外帶點餐FOOD GOGO 上線啦! 於 www.abcbquilts.co -

#61.SUNMAI 金色三麥

SUNMAI 金色三麥精釀啤酒不斷挑戰用真材實料去釀造出具有獨特質地,我們探索在地原料,針對原料研發專屬釀造⼯法,以科學精神創造啤酒帶來的香氣、泡沫,口感、甜度、 ... 於 www.sunmai.com -

#62.金色三麥雙11殺很大外帶現釀啤酒送大拼盤 - 自由娛樂

記者凃盈如/台北報導〕金色三麥餐廳搶搭雙11消費熱潮,推出外帶現釀啤酒一公升6瓶即贈經典大拼盤,以及雙11當天以1111元享有6個月內用杯裝啤酒半價的 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#63.[情報] 金色三麥外帶自取66折至6/20 - Lifeismoney

https://www.lebledor.com/news 5/20起金色三麥將暫停內用服務,5/20至6/20以「外帶66折優惠」支援大家的抗疫生活。 ☆Ubereats 與foodpanda外送不參與此活動好好 ... 於 ptt-life.com -

#64.【外帶美食】「金色三麥」外帶自取66折,經典大拼盤

【外帶美食】「金色三麥」外帶自取66折,經典大拼盤、海鮮沙拉與墨西哥雞肉餅讓居家也有歡聚感 · 【四時輕燒肉】精品級海陸燒肉套餐 · 【瀧厚鍋物】加一元帶 ... 於 kenalice.tw -

#65.金色三麥的文章和評論 - 痞客邦

【啤酒推薦】好家在我在家, 6款台味超商啤酒一次開箱給你看. #金色三麥#超商啤酒推薦#7-11啤酒推薦 · 29人看過 · pudding105. 7月18日11:52. 【2021防疫外帶美食 ... 於 www.pixnet.net -

#66.LE BLE D'OR 金色三麥

金色三麥 精心研發的獨家菜色, 尤其以啤酒入菜的手法,增添菜色層次。 使用最傳統的歐洲烹調技術結合主廚的料理創意, 多年以來店內的人氣餐點,絕對不能錯過的美味。 於 www.lebledor.com -

#67.金色三麥「外帶66折」!大拼盤5折優惠雙北門市滿額再贈防疫 ...

一個月「外帶自取66折」!台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」與大家一同抗疫,從5 月20 日開始停止內用服務,原外帶經典大拼盤半價優惠持續,不只餐點可在 ... 於 cpok.tw -

#68.金色三麥挺台灣體壇英雄!經典大拼盤外帶自取半價 - 新浪新聞

即日起經典大拼盤外帶自取半價,歡慶台灣創下國際體育盛事史上最佳成績,讓民眾在家也能享受金色三麥應援的經典美味。另外,為台灣代表隊集氣,金色三 ... 於 news.sina.com.tw -

#69.演歌mp3

陸劇吧欢迎前来淘宝网选购热销商品二手客所思P10外置USB声卡电脑直播K歌喊麦pk-3 网络演歌台S10,想了解更多二手客所思P10外置USB声卡电脑直播K歌喊麦pk-3 网络演歌 ... 於 qxmzv01.lalumacadelpollino.it -

#70.[新竹市]東區~金色三麥/外帶66折/生日送蛋糕/超划算推薦必吃 ...

[新竹市]東區~金色三麥/外帶66折/生日送蛋糕/超划算推薦必吃/椒麻雞根本神(外帶/外送), 哈利王美食小當家, 哈利王, 金色三麥, 椒麻雞, 新竹, 新竹車站, 美食, ... 於 harryeat.com -

#71.【金色三麥】享一人獨享餐:一個人的美食不孤單

弓竹人中戈如果不想出門或不方便出門,金色三麥也同步開放外帶、外送(外送平台)的服務,〝享一人獨享餐〞也能外送到家,讓您安心防疫享美食。 ▽ 享一人獨 ... 於 umechen.pixnet.net -

#72.金色三麥集團支援全民防疫生活!為前線員工加薪 - 威傳媒

金色三麥 集團支援全民防疫生活!為前線員工加薪、保防疫險外帶餐點66折挺全民- WinNews-威傳媒. 於 www.winnews.com.tw -

#73.金色三麥| 防疫期間外帶66折,線上訂餐取餐免入內

LE BLE D'OR 金色三麥全台門市在防疫期間也推出外帶優惠,7/13日起至7/26三級警戒解除,金色三麥外帶餐點全面66折!金色三麥目前只提線上點餐外帶服務,全台門市都可以 ... 於 carollin.tw -

#74.疫情嚴峻!金色三麥逆勢5月啟動加薪替員工加保防疫險

為挺全民防疫,金色三麥餐飲集團旗下餐廳品牌提供外帶優惠,除盒餐、酒精性飲品之外,外帶自取享66折。 外帶取餐消費者,只要於訂餐備註欄註明於商場外取 ... 於 udn.com -

#75.金色三麥集團19家門市全數取消內用外帶餐點66折

金色三麥 為減少接觸,外帶取餐消費者,只要於訂餐備註欄註明於商場外取餐,不必進入百貨商場,就能在大門口領取餐點,並且採線上刷卡付款,提供低接觸服務 ... 於 www.chinatimes.com -

#76.金色三麥| 立即訂位!inline 線上訂位預約

金色三麥 24小時線上訂位,選擇時間、人數,立即訂位不用等!還可以線上查詢營業時間、看菜單!金色三麥位於,為類型餐廳。 於 inline.app -

#77.美食【台北市。金色三麥】外帶餐點全面66折|線上訂餐超方便 ...

疫情期間,雖然無法到餐廳內用,但許多餐廳都推出了外帶折扣,折下來真的是划算阿!!!!! 看到金色三麥外帶餐點全面66折,怎麼可以錯過呢,活動期間目前 ... 於 viaibuypeen15.pixnet.net -

#78.11元啤酒喝起來!金色三麥祭最強優惠幫省荷包「全年半價喝到 ...

雙11即將來臨,金色三麥末年終感恩月也跟著開跑啦!今年金色三麥將於11/11推出優惠活動,凡在當天外帶指定的現釀啤酒,就能獲得餐點兌換券,還有一 ... 於 www.foodytw.com -

#79.星巴克買一送一好友分享。全台星巴克Starbucks 10月門市最新 ...

優惠品項依各門市現貨為準,不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。 3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶 ... 於 klrosie12.pixnet.net -

#80.2021振興五倍券優惠懶人包!全台餐飲、飯店住宿 - ELLE

... 享97折優惠、消費滿3萬並使用3,000元五倍券可再折1,500元等專屬回饋! ... 即可獲贈出自童話般的「三月兔珠寶盤」一枚,金色的設計高雅且精緻。 於 www.elle.com -

#81.麥當勞2021年菜單、最新消息及分店資訊(10月更新)

B. 清爽配餐(+$55):, 四季沙拉, $33 冷/熱飲. C. 勁脆配餐(+$68), 麥脆 ... 於 donna.tw -

#82.線上菜單 - JK Studio 新義法料理

摩納哥迷迭香烤羊腿. NT$3680. 因製作需18道工序,請於三天前預訂 ... 蘿朵莊園金色城堡 NT$980. 義大利/ 13.5% / 750ml. 卡拉諾 NT$1080. 西班牙/ 12.5% / 750ml. 於 jkstudio.tw -

#83.金色三麥雙11超強優惠!6個月內啤酒半價 - LOOKin

冠軍啤酒半年半價喝起來、外帶啤酒就送經典大拼盤兌換券微兜petit doux咖啡買11送11 首推寄杯服務為歡聚而生的金色三麥餐廳搶搭雙11消費熱潮, ... 於 www.look-in.com.tw -

#84.不忍了!要來跟疫情正面對決!金色三麥不囉唆外帶一口價

金色三麥外帶 是咬咬看過最貼心最有質感的外帶,都會根據料理本身的特性來選擇外帶的包裝,像是湯就會有專用的保溫袋,例如肋排或炸物也會用紙盒或是鋁箔盒 ... 於 letsplay.tw -

#85.【金色三麥外帶優惠】7/27起訂餐外帶88折&大拼盤半價!再猶豫 ...

金色三麥 陪大家一起抗疫!目前訂餐全部88折優惠(除冷凍包無),應援奧運奪金牌至8/8大拼盤半價才NT625!趁這次折扣我們點了滿滿一桌竟不到2000大洋! 於 aifun01.com -

#86.桃園市民卡推廣-疫情期間外帶優惠多,一卡在手,金色三麥 ...

金色三麥 耶~66折耶!! 中壢美食,中壢SOGO,防疫套餐,金色三麥,yoxi. SOGO我們來了好久都沒有來SOGO逛了 ... 於 www.cythia0805.com -

#87.金色三麥南港citylink店台北外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的金色三麥南港citylink店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#88.【外帶自取】UMAMI金色三麥- 微風南山館 - EZTABLE

EZTABLE 簡單桌,提供【外帶自取】UMAMI金色三麥- 微風南山館線上訂位服務。立即查看餐廳介紹及評論,訂位再享獨家優惠!EZTABLE 簡單桌讓每一個人找到屬於自己的聚餐 ... 於 tw.eztable.com -

#89.[情報] 金色三麥外帶自取66折至6/20 - CPLife板

#免接觸#更放心金色三麥全台門市皆可將外帶餐點送至百貨商場入口處,讓您免入內接觸就能享受美味又安心的餐點。 Tips: 1. 來電或線上訂購外帶餐點 2. 於 disp.cc -

#90.慶祝奪金!金色三麥經典大拼盤外帶半價預測金牌數 ... - 奇摩股市

金色三麥 挺台灣體壇英雄,即日起至8/8,經典大拼盤外帶自取半價,讓民眾能在家享用美食同時為台灣隊加油。此外,凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#91.金色三麥外帶餐點66折!員工縮短時數不減薪還加薪

自疫情升溫以來,金色三麥餐飲集團單周外帶訂單成長突破20%,民眾外帶需求顯著增加。為挺全民防疫,金色三麥餐飲集團旗下餐廳品牌,即日起至6/20暫時 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#92.金色三麥不減薪反加薪!同時宣布跟進「停止內用」 | 民視新聞網

金色三麥 集團,鼓勵民眾外帶,有關外帶取餐消費者,只要於訂餐備註欄註明於商場外取餐,不必進入百貨商場,就能在大門口領取餐點,並且採線上刷卡付款 ... 於 today.line.me -

#93.所有活動 - LE BLE D'OR 金色三麥

狼嚎瘋萬聖Awhoo~ crazy halloween. 萬聖節優惠開跑,超多優惠等你來拿. close. open share. 2021/10/01~2021/10/31. 狼嚎瘋萬聖4人套餐. 萬聖節,最搭美食新選擇. 於 www.lebledor.com -

#94.[台北信義區] 宅家食記奧運應援好餐友金色三麥信義誠品店/Mo ...

三級警戒期間,各家飯店和餐廳紛紛推出各種外帶優惠,這幾天一直被「金色三麥外帶全面66折」廣告燒到,隨著奧運賽事的展開,在家裡喝啤酒配電視的時候 ... 於 joy0523.pixnet.net -

#95.王品系列好豐富,知名火鍋超澎湃,金色三麥66折很可以

這篇文章整理了這段期間Vicky覺得很優質的防疫便當︱外帶美食,希望大家能吃的開心。這篇就把雛菊餐桌CHUJU台南 ... 於 vickylife.com -

#96.《外帶美食》金色三麥來囉 全民防疫運動 宅在家也能輕鬆吃 ...

Hi大家好!我是Betty 今天是全民防疫大作戰「外帶美食篇」 要介紹的美食餐廳是「金色三麥」 前情提要金色三麥自取66折優惠活動期間7/1~7/12 大家一定 ... 於 bettylin0812.pixnet.net -

#97.金色三麥 - 食尚玩家

美食主題餐廳首選,位於。更多推薦的在地美食店家、旅遊景點,食尚玩家絕對是你的美食探訪、旅遊規劃最佳指南! 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#98.8F 金色三麥外帶獨家優惠限時登場 - SOGO百貨

優惠不併用#喝酒不開車#開車不喝酒#未成年請勿飲酒#啤酒#消暑必備#家庭派對#外帶獨家優惠#拼盤配啤酒最對味#在家也吃的到金色三麥#為歡聚而誕生. 於 www.sogo.com.tw -

#99.金子半之助攜手美福飯店晴山日本料理推限定新品!高CP值免 ...

地址:台北市中正區北平西路3號2F ... 新竹巨城隱藏版快閃只賣4天 · 金色三麥新品牌Pd by petit doux菜單推薦! ... 超奢華外送外帶餐盒推薦! 於 www.marieclaire.com.tw