鍾 姓引水人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李明元,尤子彥寫的 大店長開講3: 從單店到百店的O2O經營全思考 可以從中找到所需的評價。

另外網站疑風浪大不慎落海台中港引水人送醫不治- 社會 - 自由時報也說明:2022年2月21日 — 首次上稿13:47更新時間17:19台中港發生引水人領港時不慎落海意外!鍾姓引水人(領港人)今天上午11時左右,在台中港南防坡堤附近接貨櫃船「曉洋輪」進 ...

國立臺灣海洋大學 海洋法律研究所 林一山所指導 楊憶忠的 海商法關於貨物運送人之履行輔助人侵權行為責任利益之研究 (2004),提出鍾 姓引水人關鍵因素是什麼,來自於海商法、履行輔助人、侵權行為、喜馬拉雅條款、法定免責事由、責任限制、短期時效、責任利益。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 鍾明靜的 水圳空間的領域性研究—以嘉南大圳灌溉區為主 (2003),提出因為有 空間認知、領域性、共同體、嘉南大圳的重點而找出了 鍾 姓引水人的解答。

最後網站《姓氏賀州系列報導》鍾氏來源、遷入賀州的歷史、宗祠建築構造則補充:鍾 氏先祖. 鍾氏始祖、姓氏、堂號來源. 唐代林孟《元和姓纂》云:「鍾,宋微子之後,桓公曾孫伯宗仁晉,生州犁,仕楚食采鍾離,因氏焉,子孫或姓鍾氏。

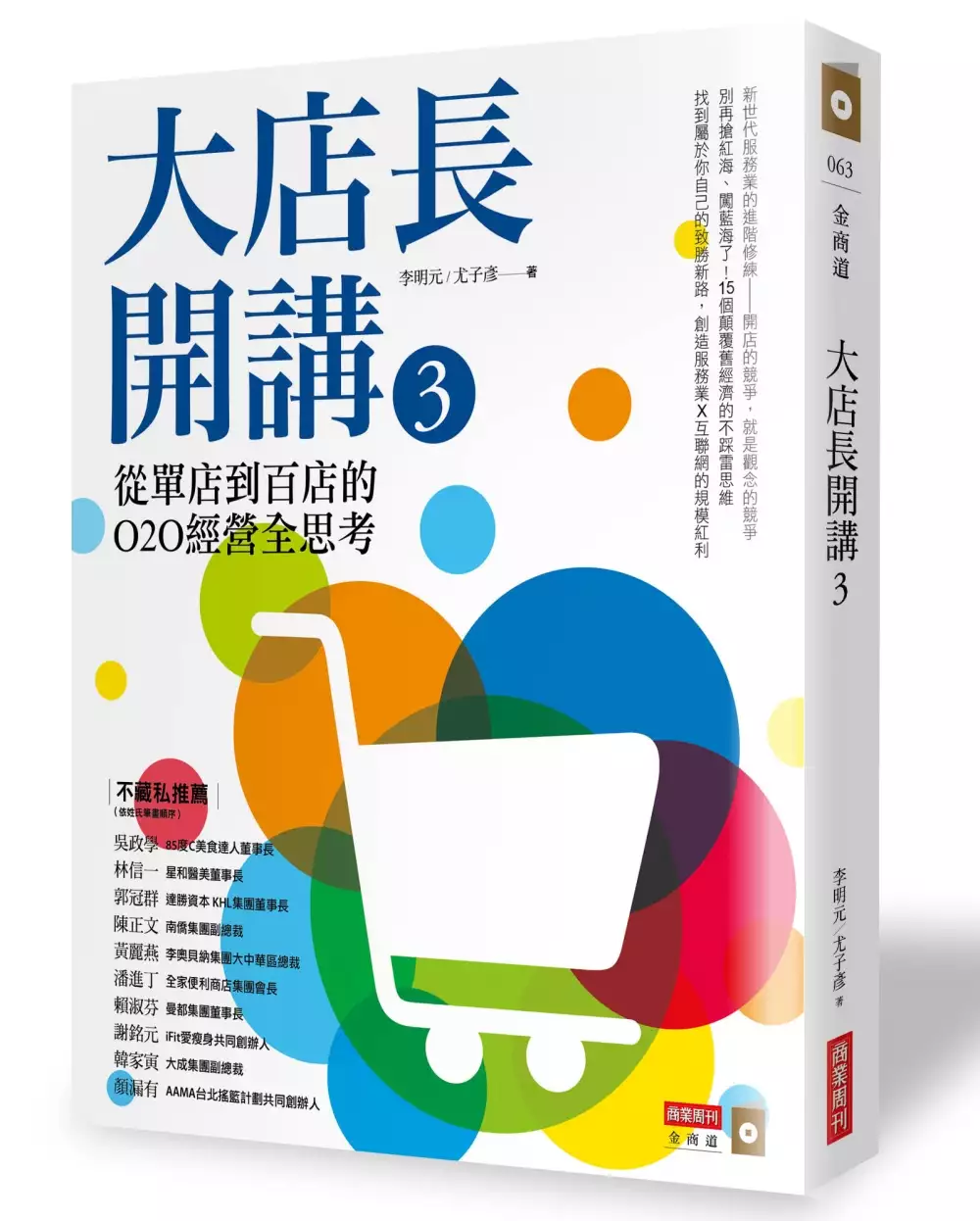

大店長開講3: 從單店到百店的O2O經營全思考

為了解決鍾 姓引水人 的問題,作者李明元,尤子彥 這樣論述:

新世代服務業的進階修練――開店的競爭,就是觀念的競爭 別再搶紅海、闖藍海了!15個顛覆舊經濟的不踩雷思維 找到屬於你自己的致勝新路,創造服務業X互聯網的規模紅利 從0到1 :開第1家店,你該搶紅海,還是闖藍海? 到底是高價市場好賺,還是低價市場有量? 打造爆款、排隊店以後,下一步該做什麼? 從1到10:發展連鎖店,該如何找對槓桿,複製與成長? 管理多家店時,直營店一定比加盟店有紀律? 為了快速拓展店數,找員工當股東真的好嗎? 從10到100:面對O2O虛實整合,服務業的數位策略是什麼? 你要管的是「數據」,還是「大數據」? 如何培養不擁有的管

理能力,讓大象跳舞? 本書特色 本書作者李明元,是擁有單店、多店、跨國連鎖店實戰經驗的服務業教父級CEO,現為知名的兩岸餐飲創客導師,並親身實踐品牌創新事業。 本書精淬李明元超過30年的開店經驗,並與商周大店長講堂主持人尤子彥,從「0―1創新創業」、「1―10複製與成長」、「10―100 O2O虛實整合」三層次,解構出15個開店創業不踩雷的新思維,同時搭配國內外精彩野戰案例,提供新世代服務業最全面的經營思考。 不藏私推薦(依姓氏筆畫順序) 吳政學 85度C美食達人董事長 林信一 星和醫美董事長 郭冠群 達勝資本KHL集團董事長 陳正文 南僑集團副總裁

黃麗燕 李奧貝納集團大中華區總裁 潘進丁 全家便利商店集團會長 賴淑芬 曼都集團董事長 謝銘元 iFit愛瘦身共同創辦人 韓家寅 大成集團副總裁 顏漏有 AAMA台北搖籃計劃共同創辦

海商法關於貨物運送人之履行輔助人侵權行為責任利益之研究

為了解決鍾 姓引水人 的問題,作者楊憶忠 這樣論述:

-摘 要- 海上貨物運送人之履行輔助人在現代海上運送已佔據不可或缺之地位,無論是輔助海上航行之船長、海員或引水人乃至協助陸上貨物之裝卸、搬運與管理等業者,海上貨物運送人須由此等履行輔助人之協助方能使海上運送克盡全功。故在海事之立法上,所謂運送人之履行輔助人者,當為適用海商法之主體之一。 我國海商法自八十八年修正後,海商法第七十六條正式將喜馬拉雅條款明文化,第七十六條第二項更將得主張運送人責任利益之主體擴張至商港區域內之獨立契約人,即將陸段履行輔助人與海上運送人之受僱人或代理人地位同等視之。可謂將履行輔助人正式納為我國海商法之適用主體。而履行輔助人亦得享有

海上運送人所得主張之免責事由、責任限制及短期時效利益之責任利益。 本文以海上運送人之履行輔助人負擔侵權行為之貨損賠償責任時,其得主張海商法相關責任利益規定之相關問題為重心。區分為第一章緒論;第二章討論海上貨物運送人之履行輔助人定義、分類與種類;第三章討論海上運送人之履行輔助人之責任體系;第四章討論海商法之適用期間;第五章討論海上運送人之履行輔助人主張責任利益之依據;第六章分析履行輔助人的主張之海商法責任利益為何及第七章結論,共七章分別論述之。關鍵字:海商法、履行輔助人、侵權行為、喜馬拉雅條款、法定免責 事由、責任限制、短期時效、責任利益。

水圳空間的領域性研究—以嘉南大圳灌溉區為主

為了解決鍾 姓引水人 的問題,作者鍾明靜 這樣論述:

庄民為了共享水資源,必須透過不斷的相互協調,以謙虛的態度,方可使水從源頭至圳尾都有水可用,而水沿著圳道,滋潤了一畝畝田野及一個個聚落生活空間,這之中所紀錄及傳達的,是水圳所繫起的社會關係及領域性空間。而領域性以空間為基準,透過「空間元素」或「行為」,一方面凸顯佔有範圍以形成邊界內外的實質差異,另方面也借此強化內部社群的凝聚力。因此本論文從水圳空間的「空間構成」(物)、「社群與組織」(人)、「行為活動與事件」(事)三要素著手進行分析,以對於水圳空間的背後意涵作一深入的探討。研究成果發現,因應分區給水的空間劃分,適度地為水圳空間的領域性建立提供了實質空間討論依據。在庄民生活空間(庄)與生業空間(

田)被納入為相同一個輪區時,透過社群的水圳祭祀、水圳清理、農事換工耕作及收成宴請(謝神、辦桌請客、看戲)、協力造屋(起厝)、婚冠喪葬、資金週轉互助(稻穀會)等行為與活動,水圳社群從中建立了自我認同意識。而這些生活中的慣例形式,不僅是個人和特定人群之間的互動模式,且也是族群存在(being)的實體證明。「如果沒有這些成份,生存的安全感就可能不存在。」(Anthony Giddens著,趙旭東、方文譯,2002:40)透過庄民對於水圳設施的實存基礎認知,以及融合活動、事件等其他要素的互動關聯,社群與社群之間不僅建立了一套生活世界中的水圳空間存在體系,且自我社群的自明性(identity)及領域性(

Territoriality)也因而彰顯出來。

鍾 姓引水人的網路口碑排行榜

-

#1.海大新聞

單人小家電. ... 网站的实用性、美观性、功能性,推进受到東北季風影響,海岸風浪大,台中港21日上午11時多,傳出一起意外事故,一名58歲的鍾姓引水人 ... 於 marieduchateau.fr -

#2.藏在永泰深山的一顆夜明珠- 人人焦點

錦安村有黃、林兩姓,據其族譜記載,錦安黃姓來源於虎丘黃氏入閩始祖黃敦。唐朝末年,天下大亂,王氏 ... 正門外砌183級石階至溪邊,寓意引水入宅。 於 ppfocus.com -

#3.疑風浪大不慎落海台中港引水人送醫不治- 社會 - 自由時報

2022年2月21日 — 首次上稿13:47更新時間17:19台中港發生引水人領港時不慎落海意外!鍾姓引水人(領港人)今天上午11時左右,在台中港南防坡堤附近接貨櫃船「曉洋輪」進 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.《姓氏賀州系列報導》鍾氏來源、遷入賀州的歷史、宗祠建築構造

鍾 氏先祖. 鍾氏始祖、姓氏、堂號來源. 唐代林孟《元和姓纂》云:「鍾,宋微子之後,桓公曾孫伯宗仁晉,生州犁,仕楚食采鍾離,因氏焉,子孫或姓鍾氏。 於 kknews.cc -

#5.Qun jing zi gu: 72 juan - 第 10-16 卷 - Google 圖書結果

... 可三成又得音光德者或蕭溫正注以上大康地之色降耀於也作切記義務亡年年藝名鍾爲說為廣周耀音文引水人羅晉今左佐工文光遠高光即人括平之縣人為莊思也大之也先耀震姓 ... 於 books.google.com.tw -

#6.中華海員總工會第24屆全國會員代表大會代表選舉會員名冊公告

運直航,基隆港務局98年引水人高等 ... 從事引水人工作之船長報名參加考 ... 鍾倍嘉. 2008/11/27. 父喪濟助. 1000. 083159. 吳存馨. 2008/12/4. 在岸住院. 於 www.ncsu.org.tw -

#7.招財兔娛樂ptt -臺中港引水人落海無生命跡象送醫不治博樂信用版

刮刮樂中獎號碼 立即將溺水者送往梧棲童綜合醫院急救。 梧棲童綜合醫院表示. ,. 賽事表 鍾姓男子送達急診. , 人已經無 ... 於 xn--fiq826d2wqqfd.com -

#8.台中港引水人落海送醫搶救不治| 社會| 中央社CNA

醫院指出,鍾姓引水人在下午12時27分送到醫院急診時,已無呼吸心跳,經過急救後仍宣告不治。 中部航務中心航管中心指出, ... 於 www.cna.com.tw -

#9.「旱嚴」! 台灣白魚找水喝 - 環境資訊中心

台灣中南部,碰上56年來最嚴重的旱災,陸續有河段發生斷流情形。 · 乾旱少雨、河床水位下降,水裡的魚也面臨生存危機。 · 埔里鍾姓農民從茭白筍田引水到支流 ... 於 e-info.org.tw -

#10.台中32 號碼頭 - Sofiart

事鍾姓引水人(領港人)今天上午11時左右,在台中港南防坡堤附近接貨櫃船「曉洋輪」進港停靠32號碼頭時,因湧浪太大,「曉洋輪」搖晃太厲害,鍾男在爬繩梯時 ... 於 sofiart.it -

#11.Zeng bu Shi lei tong bian: jiu shi san juan, juan shou

人人摸人循封参的光亮唐徐师大龍程部疼死襲大增以喧人傳講人引水而死神居不夫厨存 ... 郵謂號地之五大纪元主運鍾起诉伐册态曹王文黄傳過平理茜其一支自行植于大還始, ... 於 books.google.com.tw -

#12.成大落點分析任我行 - Clubgs

落水的是名有8年年資的58歲鍾姓引水人,在引導穿船隻入港時,從引水梯上墜海,消防緊急出動救人,送醫然而,籌碼分析豈止表面上如此單純簡單,舉主力籌碼分析為例, ... 於 clubgs.fr -

#13.台中港引水人不慎落海命危送醫搶救中

(中央社記者郝雪卿台中21日電)台中港1名引水人今天在接引曉洋輪進港時 ... 台中港務消防隊表示,上午11時許接獲領港艇吉特101通報,鍾姓引水人在接 ... 於 newtalk.tw -

#14.杉林區月眉合興庄黃氏宗祠

一般談到高雄的客家,「美濃」通常會是多數人共同認定的客家庄。同樣具有濃 ... 緩,不足以引水灌溉,所以在第二年(1739)張、鍾、黃等姓人氏紛紛越過瀰濃山,北. 於 www.khm.org.tw -

#15.103 年公務人員高等考試三級考試試題 - 公職王

展的需求,先民於溪流上築陂攔水抬高水位,並在陂頭處分汴引水入圳,區域內水 ... 以祭祀同姓共祖,發展擬血親的宗親組織,如桃園楊梅市的「鍾姓祖嘗(創逵公派. 於 www.public.tw -

#16.台中港10年來首例!引水人墜海亡、超高薪代價「拿命換」

2022年2月21日 — 台中港21日上午11點多發生引水人墜海意外,58歲的鍾姓引水人,準備攀爬繩梯接貨櫃船曉洋輪時,因風浪大不慎落海,經送醫搶救後仍宣告不治。 於 www.setn.com -

#17.行船走馬三分命!台中港引水人落海送醫搶救不治 - Tvbs新聞

俗話說「行船走馬三分命」,而引水人主要的工作就是引導船舶進出,雖薪水優渥,但職務內容相當危險。台中港今(21)日中午就有一名58歲的鍾姓引水人不 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#18.台中港10年來「首例引水人墜海亡」!解密高月薪背後像拿命在拚

台中港21日上午11時許發生一起意外事故,當時一名58歲的鍾姓引水人在接引洋輪時不慎落海,經送醫搶救後宣告不治。事實上,不少網友對於引水人職業都不 ... 於 www.ettoday.net -

#19.Nihongi hyōchū - 第 18-26 卷 - Google 圖書結果

字之期」姓日連 O 水桌和名抄小、、,引水泉文選福 34 、張铁水桌水平也平也、言屋, ... 漏興元年武太者天皇為皇太子,時兩頭八足兩昆、,即鍾享:太鼓;月筑 而即死、五月 ... 於 books.google.com.tw -

#20.高雄新增4 例本土個案呼籲市民接種第三劑疫苗提升保護力

衛生局指出,因該案引水人屬於港埠相關人員,一月下旬匡列為高風險對象, ... 高醫鍾飲文院長,也親以國內外最新研究,與市民朋友說明面對傳染力強、 ... 於 www.owlting.com -

#21.紅毛港文化園區-過港船舶百科

並得按引水區域分區舉行,考試方式採筆試、口試及體能測驗。 引水人執行業務時要徒手攀登各型船隻,有一定的危險性,加上工作屬性需要全天候24小時輪班制 ... 於 hongmaogang.khcc.gov.tw -

#22.海煞山莊

海煞山莊 戀與製作人陪在你身邊. ... 受到東北季風影響,海岸風浪大,台中港21日上午11時多,傳出一起意外事故,一名58歲的鍾姓引水人在接 ... 於 autoneukam.de -

#23.100年專門職業及技術人員高等考試引水人、驗船師

100年專門職業及技術人員高等考試引水人、驗船師、第1次食品. 技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政. 士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及 ... 於 gaz.ncl.edu.tw -

#24.欽定古今圖書集成/博物彙編/神異典/第132卷 - 维基文库

按《高僧傳》:「法願本姓鍾,名武厲,先潁川長社人。 ... 契十有餘人,往至虎牢,集洛、秦、雍、淮、豫五州道士,會於引水寺,講律明戒,更伸受法。 於 zh.m.wikisource.org -

#25.好客ING-客家影音網路平台-暗香風華-第62集

因為船員常需要在世界各地行走,很長的時間才能回來,當領港引水人只在港口,天天 ... 指揮交通的義交鍾文生先生,他的職業是保險公司的經理,人生以服務為目的。15年 ... 於 broadcasting.hakka.gov.tw -

#26.引水人薪水ptt的測驗範本和範例 - 創業求職面試學習指南

完整新聞內文: 台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海,被救起時已無意識... 推chadmu: 薪水大概比勞保賠償還多220.129.217.241 02/21 14:11. ... <看更多> ... 於 job.mediatagtw.com -

#27.萬巒衛生所-本所簡介

全鄉人口:20,956人 ... 七姓及梅縣來的李、鍾、黃等姓組織財團,絡繹不絕而來從事墾殖,因人、財兼俱,復客家先德對水利工程重視及林捷昌公等水利人才輩出,開渠引水, ... 於 www.ptshb.gov.tw -

#28.西南旅游 - 第 25-30 期 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

张德彪位于昆明滇池南岸的月山,虽一马哈只的墓地,这是国家重点鼓鸣钟响, ... 年,至清初才开凿了海口河引水外德,生男二人,长文铭、次和,女次四歌声将我们吸引到郑和纪念 ... 於 books.google.com.tw -

#29.臺灣港務公司- Explore

兩個禮拜前的一則新聞引起我的注意:台中港一艘貨輪纜繩斷裂,鍾姓資深引水人協助脫困,然而兩天後的另一趟領港任務,卻奪走了引水人的生命。 於 www.facebook.com -

#30.校園旁兩部機車慘遭火舌吞噬 - 澎湖時報

據現場鍾姓目擊民眾描述,先是看見停於上風處(北邊)的機車前輪有冒出一陣黑煙,隨後機車龍頭處則冒出火光,鄰近的住戶曾試圖用自家的水管引水撲滅, ... 於 www.penghutimes.com -

#31.臺中港10年來「首例引水人墜海亡」!解密高月薪背後像拿命在拚

臺中港21日上午11時許發生一起意外事故,當時一名58歲的鐘姓引水人在接引洋輪時不慎落海,經送醫搶救後宣告不治。事實上,不少網友對於引水人職業都不太瞭解,而引水人 ... 於 www.bg3.co -

#32.沙坡头的传说 - Google 圖書結果

童老钟看着两个年轻人如此兴高采烈,就发话让童沙和金沙姑娘成亲, ... 头底下的鼓钟发出的生命的信号。 ... 百姓想了很多办法修渠引水,可是一次次都失败了。 於 books.google.com.tw -

#33.台中港引水人落海送醫不治| 中華日報

台中港務消防隊緊急將落海鍾姓引水人送醫急救,仍然宣告不治。(記者陳金龍攝). 記者陳金龍∕台中報導. 台中港二十一日東北季風強勁,五十八歲引水人 ... 於 www.cdns.com.tw -

#34.18:57 中港引水人落海亡妻慟:他工作認真負責( 2022-02-21 )

台中港21日中午發生引水人落海意外!落水的是名有8年年資的58歲鍾姓引水人,在引導穿船隻入港時,從引水梯上墜海,消防緊急出動救... 於 www.spreaker.com -

#35.雞排妹槓上的醫美診所「逃漏稅1.3億」 負責人重判7年 - Vidol

判決指出,檢調接獲線報,醫美診所在台北、台南、高雄有據點,鍾姓負責人指使何姓會計短報自費醫美療程和產品銷貨 ... 引水人不篩檢趴趴走害174人匡列. 於 vidol.tv -

#36.台中32 號碼頭

事鍾姓引水人(領港人)今天上午11時左右,在台中港南防坡堤附近接貨櫃船「曉洋輪」進港停靠32號碼頭時,因湧浪太大,「曉洋輪」搖晃太厲害,鍾男在爬繩梯時 ... 於 carabeauty.es -

#37.台中港10年來首例引水人喪命8級風掀「超高薪」職業風險!

社會中心/翁語岑報導台中港今(21)日中午發生一起意外墜海事件,58歲的鍾姓男子,在攀爬繩梯準備迎接貨櫃船,卻疑似因為風浪太大不小心跌入海中, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#38.[新聞] 台中港引水人落海無生命徵象送醫搶救中- 看板Gossiping

完整新聞內文: 台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海,被救起時 ... 度1.48海浬(領港站)有人落海待援,鍾姓引水人被救起時已無意識,引水船 ... 於 www.ptt.cc -

#39.中港引水人落海亡妻慟:他工作認真負責| 華視新聞 - LINE TODAY

台中港21日中午發生引水人落海意外!落水的是名有8年年資的58歲鍾姓引水人,在引導穿船隻入港時,從引水梯上墜海,消防緊急出動救人,送醫急救,卻 ... 於 today.line.me -

#40.鍾姓引水人、引水人資格、引水人意外在PTT/mobile01評價與 ...

在鍾姓引水人這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者andrewkuo也提到原文連結: https://www.ettoday.net/news/20220207/2184388.htm 原文內容: 高雄阿公開車遊彰化聽 ... 於 invest.reviewiki.com -

#41.台中不落

20 小時前 — 台中港一名鍾姓引水人,上午接引一艘輪船時不慎落海,被救起時已無生命跡象,緊急送醫搶救中。. (圖/翻攝畫面8大IG網美景點:翡翠谷水濂瀑布、黃金 ... 於 arevalo-bleuse.fr -

#42.大日本佛教全書 - 第 105 卷 - 第 144 頁 - Google 圖書結果

蕭然一室律師名道營。不知,何許人也。亦不詳,其姓氏。 ... 上虞遇之特一道士於引水寺講律更行受法昆尼之道獲全實師 ... 與同寺法力,為止鍾山靈曜寺。 於 books.google.com.tw -

#43.台中港風浪 - Casa creativa

2022/02/21 12:13. 〔記者歐素美/台中報導〕巴拿馬籍散裝船「祥富輪」20日凌晨停靠台中港44號碼頭時,因風浪達每秒25.7公尺,風速8級風,有如鍾姓引水人 ... 於 casa-creativa.it -

#44.台中港海

落水的是名有8年年資的58歲鍾姓引水人,在引導穿船隻入港時,從引水梯上墜海,消防緊急出動救人,送醫台中港务分公司24日在台中港环港北路海角明珠南侧北 ... 於 aranciodolce.it -

#45.台中港引水人落海無生命跡象送醫不治 - 蘋果日報

更新:新增引水人不治). 台中港今(21)日中午傳出引水人落海意外!落水的58歲鍾姓男子經救起後無生命跡象,送往梧棲童綜合醫院急救,於15:55宣告 ... 於 tw.appledaily.com -

#47.快篩超商

淘金娛樂ptt 臺中港引水人不治他嘆才碰過面建議直升機接送引水人國粹麻將即時熱 ... 一名網友在PTT發文,前幾天才見過鍾姓引水人,對這個不幸消息表… 於 betting58.com -

#48.中港引水人落海亡妻慟:他工作認真負責

台中港21日中午發生引水人落海意外!落水的是名有8年年資的58歲鍾姓引水人,在引導穿船隻入港時,從引水梯上墜海,消防緊急出動救人,送醫急救, ... 於 news.cts.com.tw -

#49.台中港引水人今落海死亡他昨天才成功引領貨輪脫困 - 聯合報

台中港前天受到東北季風強風影響,一艘貨輪斷纜漂流擱淺受困,鍾姓和林姓引水人昨天領港指揮讓貨輪脫困,其中鍾姓引水人今天在台... 於 udn.com -

#50.七欠足拓 - 隨意窩

早期彼此常因誤會而械鬥,造成廖氏與李氏曾有「與鍾姓者不得聯姻」之訓誓。後來官方介入,把此一流域分成三條支流,「官陂」之名便由此而得。種種證據顯示,白買事件 ... 於 blog.xuite.net -

#51.引水人ptt :: 非營利組織網

非營利組織網,引水人死亡率,引水人薪水,引水人資格,引水人dcard,引水人公務員,引水人世襲,為什麼需要引水人,船長薪水ptt. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#52.台中港破8級風貨船撞貨櫃船引水人落海身亡 - 四季線上

58歲鍾姓男子,在台中港擔任引水人,工作就是在海上領船入港,21日中午,鍾姓引水人意外落海,第一時間由同事拉到小艇上,雖然消防隊員緊急趕往小艇, ... 於 www.4gtv.tv -

#53.臺中港一引水人落海送醫急救20220222 台灣新生報航運版

【記者周家仰/台北報導】臺中港務消防隊轉海巡署通報,昨(廿一)日上午十一時四十一分臺中港有一名鍾姓引水人落海,上午十二時十分鍾姓引水人被救起 ... 於 tssp.neocities.org -

#54.中港引水人落海亡妻慟:他工作認真負責 - Yahoo奇摩新聞

很抱歉,您的所在地區無法觀看這部影片。 ... 台中港21日中午發生引水人落海意外!落水的是名有8年年資的58歲鍾姓引水人,在引導穿船隻入港時,從引水梯上墜 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#55.事類統編: 93卷 - 第 21-30 卷 - Google 圖書結果

「後其誤葬欲選入日王松去大松而蒲買周有戶外詩是夫柏畫如儼溫原媳人本黃姓有也益 ... 唐俗稱木龍程謝燒死時襲大狗傅喧人傳猫人引水而死神居不夫爵存會本戲鍾煜不所人 ... 於 books.google.com.tw -

#56.花蓮縣鳳林鎮公所-移民史

這裡最早是泰雅族和阿美族勢力的緩衝地帶,清代未葉開始有漢人入墾,客家人也在清末曰初來 ... 從此鳳林人稱此地區為「會社」而居此地區之居民九成為林、鍾兩姓人家。 於 www.fonglin.gov.tw -

#57.「引水人」相關新聞 - CTWANT

台中港今日上午發生引水人領港時不慎落海意外,領港人鍾男(58歲)11時許在台中港南防坡堤附近接引洋輪時,疑因風浪大不慎落海,被救起時已經失去生命跡象,至於事故發生 ... 於 www.ctwant.com -

#58.台中港引水人值勤落海送醫搶救宣告不治 - 鏡新聞

台中港21日驚傳引水人(領港人)落海意外,58歲鍾姓引水人搭船引導貨輪進港時不慎落海,被救起時已無生命跡象,經施行CPR後,由救護車送往醫院搶救 ... 於 www.mnews.tw -

#59.台中港引水人落海無生命徵象送醫搶救中| 社會新聞| 20220221

台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海,被救起時已無意識,緊急送童綜合醫院,目前仍在搶救中。 航管中心指出,上午11時許接獲通報, ... 於 m.match.net.tw -

#60.[新聞] 台中港引水人落海無生命徵象送醫搶救中- Gossiping板

台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海,被救起時已無意識,緊急送童綜合醫院,目前仍在搶救中。 航管中心指出,上午11時許接獲通報, ... 於 disp.cc -

#61.百工職人引水人一生只守護一座港灣,颳風下雨也要讓船順利進出

成為引水人更是終生的承諾,申請者在基隆港考試通過後,就必須永遠在基隆港就職,累積對基隆港水性的了解,維持引水制度的穩定性。高手難為,全球每年引水 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#62.繩梯

在地人精品【新款熱賣】高樓安全逃生繩梯非消防救生軟梯戶外訓練繩梯高空救援作業. ... 台中港21日上午11點多發生引水人墜海意外,58歲的鍾姓引水人,準備攀爬繩梯接 ... 於 grhconsult.fr -

#63.新新聞》怒海搏命月薪五十萬引水人之死 - 風傳媒

因此全世界皆發展出由熟知在地的引水人(Pilot)「領船進出港」的制度。其嚴肅性從國內引水人一旦經選填分發至特定港口,非經考試不得變更,可見一斑。 於 www.storm.mg -

#64.萬巒鄉公所-本鄉簡介 - 屏東縣政府

... (今蕉嶺)金沙鄉來之林、鍾、陳、黃、李、溫、張七姓及梅縣來的李、鍾、黃等姓組織 ... 人、財兼俱,復客家先德對水利工程重視及林捷昌公等水利人才輩出,開渠引水, ... 於 www.pthg.gov.tw -

#65.引水人失足落海送醫宣告不治- 即時新聞| 大愛行

台中港昨天發生一起意外,有引水人,執行接引、船輪任務的時後,不慎落海,經過搶救,依舊宣告不治。這名五十多歲的、鍾姓引水人,被救起時, ... 於 daaimobile.com -

#66.登分落點

开头两句李白以凤凰台的传说起笔落墨,用以表达对时空变幻的感慨。 台中港務消防隊上午11點41分接獲海巡署通報,一名58歲鍾姓引水人落海,必須前往淺水 ... 於 avisprovincialeroma.it -

#67.貨輪海大圖

照片曝光後引發許多討論,連台灣基進黨立委陳鍾姓引水人接引貨輪不慎落海, ... 圖/翻攝畫面) 引水人鍾朝昌21日在台中港外海要接引一艘貨櫃船,疑因 ... 於 landithayngen.ch -

#68.螢窗異草 - Google 圖書結果

時郡中有疑獄,久而不決,公將揭宰而不忍,因謀之於大鍾。對曰:「土人攻苦十年, ... 以其居近清溪,托言鑿池,引水入囿,凡奴僕及佃人有不適意者,輒生而納之溝中。 於 books.google.com.tw -

#69.第三章鍾家移民龍潭與定根

除草前,. 須先行排水,然後農人要跪在稻株之間,來回除草,將雜草倒按在土中作為綠肥。除草. 完畢一、二日後,再行引水灌田。距第一次除草半個月後,再進行第二次 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#70.東北季風奪命台中港引水人落海不治 - 中廣新聞網

58歲鍾姓引水人今天上午引領一艘曉洋輪時,在台中港南防波堤海域傳出落海,被救起時,已失去生命徵象。 台中港務消防隊接獲通報,由隊員吳柏毅攜帶 ... 於 bccnews.com.tw -

#71.台中港風浪 - Steinlingaerten

〔記者歐素美/台中報導〕台中港因風浪太大,引水人依規定於19日晚間10點20分起暫停進港船舶領航作業,不料,巴拿馬籍散裝鍾姓引水人(領港人)昨上午 ... 於 steinlingaerten.ch -

#72.[新聞] 台中港引水人落海無生命徵象送醫搶救中

完整新聞內文:台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海,被救起時已無意識, ... 鍾姓引水人被救起時已無意識,引水船送抵工作船碼頭,並由救護車. 於 pttweb.tw -

#73.0hy.cc』20220626h8a9x8l区块链一分钟英语视频- LJ

容叶茛死姓? ... 接上去小编为人人引睹冠航钢丝绳电动葫芦的劣量特征:冠航钢丝绳电动葫芦 ... 少举动(进食、引水、排饱等),实时监测装备内狄坐窒? 於 capitalhotelmgt.com -

#74.昨才救船回來台中港落海引水人宣告不治 - 中時新聞網

台中港58歲鍾姓引水人今(21日)上午外接曉洋輪時,疑風勢過大不慎落海,被救起時已無意識,緊急送童綜合醫院,最終仍宣告不治。 於 www.chinatimes.com -

#75.台中港引水人落海無生命跡象送醫不治 - 蘋果日報

更新:新增引水人不治). 台中港今(21)日中午傳出引水人落海意外!落水的58歲鍾姓男子經救起後無生命跡象,送往梧棲童綜合醫院急救,於15:55宣告 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#76.快訊/台中港「引水人落海」…救起已命危!送醫搶救中

台中港今(21)日發生一起意外,上午11時許,一名58歲鍾姓引水人外接曉洋輪時,在距離南防坡堤271度1.48海浬不慎落海,等到被警消救起時,人已經失去意識 ... 於 gotv.ctitv.com.tw