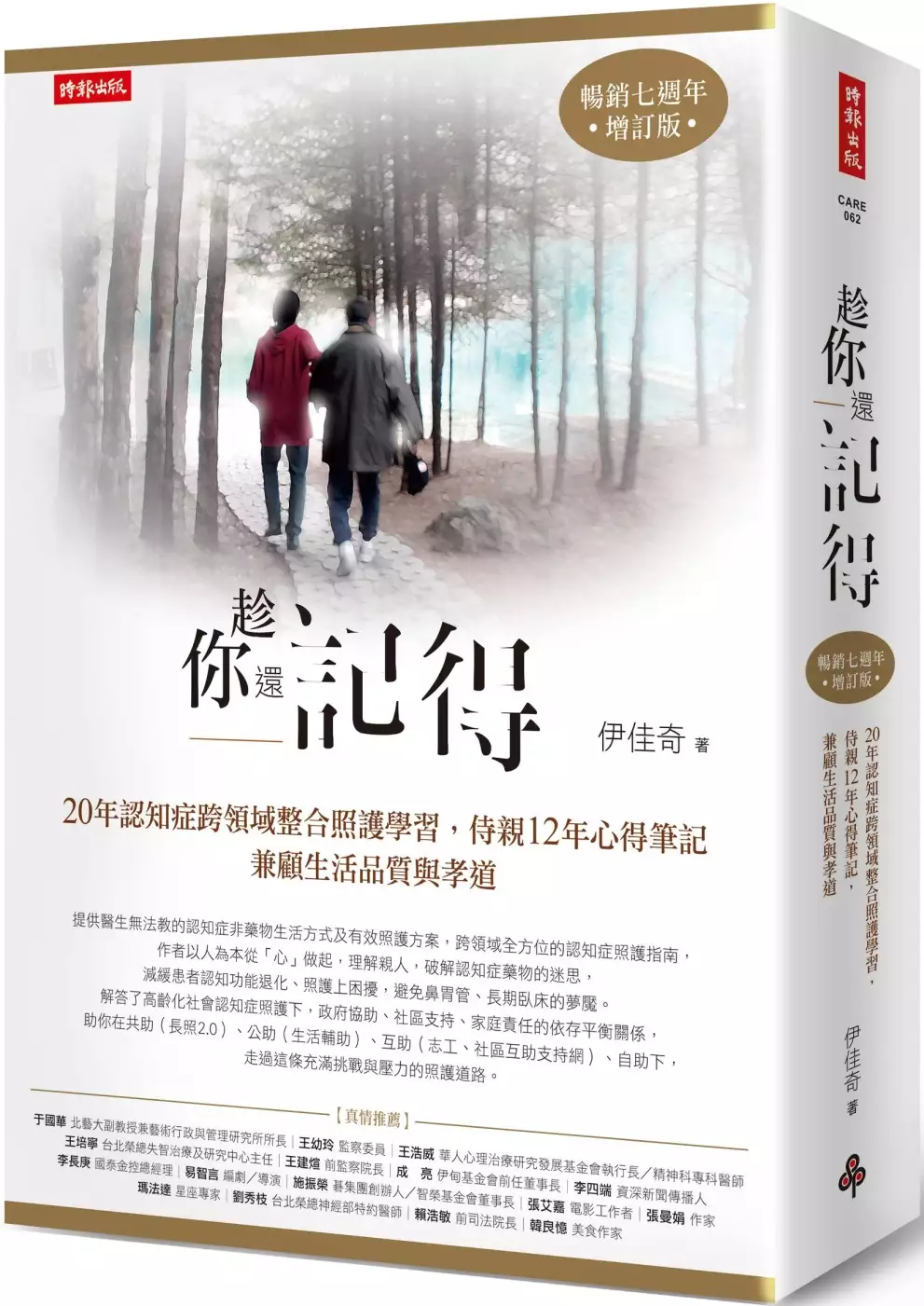

長庚醫院網路掛號系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊佳奇寫的 趁你還記得(暢銷七週年增訂版):20年認知症跨領域整合照護學習 侍親12年心得筆記 兼顧生活品質與孝道 和大衛‧柯特萊特的 上癮五百年(第三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄長庚網路掛號也說明:高雄市立聯合醫院-網路掛號系統. 各科門診看診病症長庚醫療財團法人網路掛號系統網路掛號系統長庚醫療財團法人網路掛號選擇看診醫院我要看哪一科看診 ...

這兩本書分別來自時報 和立緒所出版 。

開南大學 商學院碩士在職專班 李宗耀所指導 劉幼麟的 台灣金融機構推廣金融科技之消費者屬性分析及運營模式建議 (2021),提出長庚醫院網路掛號系統關鍵因素是什麼,來自於金融機構、因素分析、群集分析、多元尺度。

而第二篇論文國立臺北科技大學 智慧財產權研究所 江雅綺所指導 林育良的 智慧醫療產業之競爭法規範研究-以醫療數據與演算法為中心 (2021),提出因為有 智慧醫療、醫療數據、演算法、公平交易法、競爭行為的重點而找出了 長庚醫院網路掛號系統的解答。

最後網站各大醫院網路掛號查詢則補充:各大醫院網路掛號查詢 · 北部地區 · 中部地區 · 南部地區 · 東部以及外島地區.

趁你還記得(暢銷七週年增訂版):20年認知症跨領域整合照護學習 侍親12年心得筆記 兼顧生活品質與孝道

為了解決長庚醫院網路掛號系統 的問題,作者伊佳奇 這樣論述:

提供醫生無法教的認知症非藥物生活方式及有效照護方案, 跨領域全方位的認知症照護指南,作者以人為本從「心」做起, 理解親人,破解認知症藥物的迷思, 減緩認知功能退化、照護上困擾、避免鼻胃管、長期臥床的夢魘。 解答了高齡化社會認知症照護下, 政府協助、社區支持、家庭責任的依存平衡關係, 助你在共助(長照2.0)、公助(生活輔助)、互助(志工、社區互助支持網)、自助下, 走過這條充滿挑戰與壓力的照護道路。 【不可錯過的暢銷七週年增訂版全新內容!】 以初期口腔保健到晚期吞嚥、進食障礙、吸入性肺炎為例介紹「系統化」認知症照護 跨領域認知症整合照護實際做法 「系統化」、「生活化」、「以人

為本」的認知症照護 去汙名!失智症應正名為「認知症」 全球認知症藥物的最新資訊 運用環境設計以強化認知症照護 如何善用長照2.0服務與相關政策 作者伊佳奇以十二年親身經驗完成的認知症居家照護手冊。 當初由於父親罹患認知症(舊名失智症),而與這種病症共存的種種經歷,並未因父親的逝去而停止,認知症照護專家伊佳奇,至今仍為此種疾病的長照、系統、整合而奔走宣導。 本書為認知症家屬帶來實用的居家照護心法,不僅教你要怎麼做,更教你要如何思考看待、如何安定患者與照護者兩方的心。 認知症是一種不可逆的腦退化性綜合症狀。腦退化會無聲無息發生在腦內部,至今的醫療技術仍束手無

策,如果發生在自己與家人身上,我們也只能學習接受與瞭解。唯一能夠持續努力的,就是繼續讓每個人嘗試著認識認知功能退化是什麼?認知功能退化會影響哪些日常生活?唯有當愈來愈多人瞭解,能以同理心去面對,在我們或者身邊的人罹患認知症時,才能有較理想的生活環境。 高齡化社會擋不住的洪流,認知症照護是社會與家庭共同的責任。 促進自助、互助(志願者、地方協助);共助(健保、長照2.0、商業保險);公助(生活輔助)之間的相互補充。 ──本書幫助認知症家庭── 支持您走過那無助的照護之路 幫助您在照護上隨時可翻閱的書 啟發您照護上的新方法與新點子 提前思考與規劃漫長的照護之路

有效整合與運用家庭與社會資源 ──給醫療、社工等專業人員── 如何落實醫療服務的「同理心」 協助體會認知症家屬在照護上的需求 協助瞭解認知症家庭在照護上所看不見的辛苦與無奈 體認認知症照護「本土化」與「個別化」的重要性 重新思考醫療上對認知症患者「以人為本」的價值 重新整合專業知識以「系統化」照護觀念對認知症家庭提供協助 ──給長照機構人員── 提升對認知症患者在照護品質上的教材 協助對認知症非藥物生活方式的運用 如何遠離約束,協助長者降低精神行為症狀 重新思考對認知症精神行為症狀的照護方式 如何與家屬溝通,讓家屬成為照護的助力

──給醫療、護理、社工、長照等學習者── 深入瞭解跨領域認知症整合照護的實際做法 認識認知功能退化與照護方法、照護態度間有何關係 思考認知症長者的認知功能退化與其生活自理能力間的關係 重新思考「片斷化」、「症狀化」、「醫療化」認知症照護與「系統化」、「以人為本」、「生活化」認知症照護有何不同 ──給中壯年子女── 幫助父母規劃退休後的生活以遠離認知症 協助思考父母的心理變化以遠離空虛及憂鬱 體會珍惜「父母的健康」是子女重要的資產 也可對自己未來提前規劃遠離認知症的生活 作者為此長年耕耘,集結心血成果為此書,替同樣為罹患認知症家人所苦的你,獻上一

帖最真誠的藥方。 名人推薦 ◇專文推薦◇ 張艾嘉 電影工作者 王培寧 台北榮總失智治療及研究中心主任 王建煊 前監察院長 王幼玲 監察委員 易智言 編劇/導演 ◆真情推薦◆ 于國華 北藝大副教授兼藝術行政與管理研究所所長 王浩威 華人心理治療研究發展基金會執行長/精神科專科醫師 成 亮 伊甸基金會前任董事長 李四端 資深新聞傳播人 李長庚 國泰金控總經理 施振榮 碁集團創辦人/智榮基金會董事長 張曼娟 作家 劉秀枝 台北榮總神經部特約醫師 瑪法達 星座專家 賴浩敏 前司法院長

韓良憶 美食作家 (依姓名筆劃排序) 作者簡介 伊佳奇 畢業於台大政治系,美國南加州大學公共行政研究所碩士及博士班。 曾任教東吳大學政治系、及世新大學新聞系、元智大學老人福祉科技研究中心。 為了照護認知症的父親: 曾在台灣、日本、美國、丹麥等參與研習認知症照護、神經醫學、老年醫學、老人護理、長期照護、職能治療、物理治療、營養學、口腔醫學、吞嚥訓練、介護食品等課題超過六百場以上。 曾在《聯合報》、《蘋果日報》、《中國時報》、《自由時報》、《美國世界日報》等媒體,發表有關長期照護政策、認知症政策、認知症照護、認知症非藥物生活方式等文章超過三百篇。 在

台灣及海外已有超過六百場認知症照護相關演講,包括:台灣各大圖書館、醫院、縣市政府衛生局、共照中心、大學、法官學院、民間社團、保險公司、私人銀行等,也曾應邀在美國加州聖荷西市、聖他克拉市、東岸紐約市、長島、西澤西州、香港、上海、杭州等地演講,於青島線上教學九個月。 在康健雜誌網站名家觀點熟年人生、遠見健康雜誌網站專家觀點、關鍵評論網等,開立個人部落格,有超過六百篇有關認知症照護、認知症政策、老年醫學、長照制度、長照政策等文章,是目前在華文世界探討認知症照護文章數量最多者。 著作: 1. 《趁你還記得──醫生無法教的認知症非藥物療法及有效照護方案,侍親12年心得筆記,兼顧生活品質與

孝道》 為華人世界第一本以非藥物療法融入日常生活方式的認知症照護書籍,為博客來網路書店醫療類型書籍排行榜第一名,2015年醫療類暢銷書籍Top 10。(是唯一一本單一疾病類型書籍)(時報文化,2014年11月21日) 2.《別讓記憶說再見──全方位認識失智症》 從醫學、社會、文化、家庭來瞭解認知症,跨領域整合資源面對它,為華人世界中第一本重視認知症照護者健康的書,強調以人為本的認知症照護書籍。(天下雜誌,2017年12月27日) 3. 《守著記憶守著你──失智症照護全書》 一本重視照護者健康與認知症長者尊嚴的書。(天下雜誌,2017年12月27日) 認知症照護體系建

立表 推薦序 記得/張艾嘉(電影工作者) 推薦序 將分享認知症照顧的正確概念和方法當作一生的志業/王培寧(台北榮總失智治療及研究中心主任) 推薦序 父親,對不起您!/王建煊(前監察院長) 推薦序 不曾停下的照護之路/王幼玲(監察委員) 推薦序 遲到的安定力量,來聊聊生命這回事吧/易智言(編劇/導演) 自 序 散播認知症照護的種子 總論 台灣認知症照護上的盲點 去汙名──失智症應正名認知症 建構「整合性」、「系統化」、「階段性」、「個人化」認知症照護計畫 認知症跨領域整合照護的重要性 認知症照護過度依賴醫療化 個案:認知症長者不願洗澡,就打抗精神性藥物? 從電影《父親》學習認知症照護 環境設

計與認知症照護息息相關 1實證研究告訴我們遠離認知症的生活 生活中,如何遠離認知症的具體作法 三項實證研究結果說明健康生活型態的重要 2他不重,他是我父親 我強壯的父親,生病了 不想放手 親身照護 3認知症,怎麼了?必須先思考與要做的事 疾病診斷:認知症的診斷 阿茲海默症十大警訊 認知症的類型與病程 無藥可醫,又為什麼需注意與及早就醫 4家人的照護資源分配 家人照護共識及需要學習哪些? 與父親一起去上課 家庭同心協力共同照護 家庭關係凝聚與重建 重新認識長者 財務規劃 認知症在不同階段的照護上目標會不同 老爸的生活課表 認知症非藥物生活方式活動與日常生活相結合 5一定要做的事 如何

運用/整合資源 社會資源的運用與結合──長照2.0 6家人「愛的工作」 如何居家照護認知症家人 培養稱職的外籍看護 照護體系的建立 生活方式與環境的重建 誰是導演?誰是演員? 不同類型與病程有著不同生活安排 阿茲海默症病程 認知症整合照護──以家庭為核心 罹患認知症,仍是有自尊、有感情 7讓家人最頭痛的認知症精神行為症狀(BPSD) 妄想──被偷妄想 妄想──被遺棄妄想 妄想──妒嫉妄想 妄想──被害妄想 精神症狀──錯認 精神症狀──幻覺 行為障礙──攻擊行為 行為障礙──睡眠障礙 行為障礙──重覆行為 行為障礙──貪食 父親一週飲食 行為障礙──病態收集 行為障礙──不適當性行為 8

認知症藥物治療 認知症的藥物治療 全球里程碑!第一個可延緩退化的阿茲海默症藥物終於被批准 百健、衛采新藥「Lecanemab」、禮來「Donanemab」 接二連三阿茲海默症藥物獲得FDA「突破性療法」認定 減緩阿茲海默症認知退化藥物阿杜荷姆「Aduhelm」停看聽想! 阿茲海默症的新藥面臨許多挑戰 別再聽信宣稱可治阿茲海默症的健康食品,美國FDA已嚴管 中國二○一九年宣布研發出治療輕中度阿茲海默症藥物甘露特鈉 ──「九期一」 認知症患者服用抗精神性藥物是否會致命? 9醫生沒有告訴你的認知症非藥物生活方式與日常生活結合的非藥物生活方式 認知症非藥物生活方式落實在日常生活 懷舊療法(一) 懷舊

療法(二) 懷舊療法(三) 運動療法 認知療法 音樂療法 讓音符喚醒阿茲海默症母親沉睡的記憶 藝術療法──書法 藝術療法──繪畫 寵物療法 園藝療法 芳香療法及撫摩療法 阿茲海默症奪不走的深層記憶 10帶認知症老爸上醫院 帶長者就醫 第一次掛號就上手?瞭解健保制度下的就醫環境 老爸的VIP病歷表:長者醫療資訊 就診時可能面臨的問題 住院、開刀及避免譫妄 是時候選擇長照機構 11認知症系統化照護:不可逆、掌握當下的運用案例研討 不可逆、掌握當下:來看認知症系統化照護 從口腔保健、咀嚼、營養、食物材質、吞嚥、吸入性肺炎到是否安置鼻胃管為例 咀嚼力──牙齒保健 健口操 當認知症長者末期出現進食困

難、吞嚥障礙時,有哪些選擇? 營養及不同型式的食物 高齡者的隱形殺手──吸入性肺炎 12別了!我親愛的父親:必須面對的安寧療護及準備 簽署放棄急救同意書(DNR) 總論 台灣認知症照護上的盲點 去汙名──失智症應正名認知症 為認知症(Dementia Disease)正名是我多年來努力的目標之一,為的是民眾能接受、認識、瞭解此一腦退化性綜合症候群,必須先讓民眾願意接受疾病名稱,為客觀、中立的名稱,不再汙名化此一疾病,所以「趁你還記得」改版率先正名,改稱為認知症,是腦部認知功能逐漸受損的症狀,希望大家一起來推動正名。 民眾無論是看到或是聽到疾病名稱,會望文生義,過去此一疾病曾被稱為「癡呆症

」,二○○一年,台灣將癡呆改為失智症,但無論是癡呆或是失智,容易導致恥感和歧視。因此,亞洲其他使用漢字的國家和地區早已陸續進行了對癡呆或失智的正名。 二○○四年日本厚生省提出將「癡呆症」改名為「認知症」,二○○五年在介護保險法修法時,以立法方式明文規範稱為「認知症」。香港在二○一二年改稱「認知障礙症」,社會上一般又稱「腦退化性疾病」。 世界認知症患者最多,預估超過一千五百萬的中國,二○一八年四月上海市民政局在文件中公告要求:「服務場所內不得出現敏感或歧視性用語,如老年癡呆、老年精神病、失智等。」但這疾病未受中國官方重視,確診率極低僅百分之七,原因之一正是疾病名稱仍沿用癡呆症。 二○一三年,美國

精神醫學會公布《DSM-5精神疾病診斷手冊》中,則改稱為「主要神經認知障礙症」(major neurocognitive disorder),即是希望藉由正名,以減少汙名化,帶給患者及家屬基本的尊重,也能客觀反映病症的情形,將所有腦部退化性綜合症候群的疾病全部包括在內,至少有七十種以上。 疾病的命名是以中性、客觀的陳述,避免使用主觀的形容詞或價值判斷,或以器官名稱等來命名,讓民眾與專業人員能夠一目了然並接受,譬如心臟病、腎臟病、氣管炎、腦炎等。誠如二○一四年將「精神分裂症」正名為「思覺失調症」,期望去除誤解和偏見導致降低病患就醫意願。

台灣金融機構推廣金融科技之消費者屬性分析及運營模式建議

為了解決長庚醫院網路掛號系統 的問題,作者劉幼麟 這樣論述:

隨著科技與網際網路的進步,新的軟硬體產物與網路正逐漸與民眾接觸結合,改變生活方式與消費型態。近幾年來由於網路硬體的提升以及智慧型手機的出現,逐步地改變銀行金融產業的服務方式。金管會於2020年8月發布了金融科技發展路徑圖,包含四目標、三原則及八推動策略,做為金融產業未來3年推動之依據。然而資訊科技產品在現今社會上已是各行各業常見的商品或服務,因此未來新開發的資訊科技產品如何有效的被消費者接受並存續發展是未來資訊科技產品在設計開發時就需要考量的重要議題。因此本研究希望透過對金融科技功能、軟硬體系統、顧客導向行為和顧客接受度的探討,將金融科技產品消費者進行分類並分析其特性、偏好及數量多寡,已提出

未來新開發金融科技產品的開發經營策略或模式上的建議。本研究結果發現多數金融科技消費者對於金融科技產品的屬性偏好具有一定的共識,認為金融科技產品應該具備一定程度以上的功能與專業能力;此外在消費體驗與成本上,消費者的多數任為兩者皆為需要但略為偏向體驗的情況。故本研究建議,首先在「獲得使用成本」、「操作體驗」和「功能與專業性」都以中級為開發要求。其次,金融產品後續發展方向為在同功能或專業服務的等級上進行低成本化,藉此進一步拓展產品的市場占有率。在此之後的發展方向為提高消費者的使用體驗,最後是強化或增加產品功能或專業服務的能力。

上癮五百年(第三版)

為了解決長庚醫院網路掛號系統 的問題,作者大衛‧柯特萊特 這樣論述:

藥物流通史最完備的一部著作 一八八一年間,一位西班牙醫生接生了一個死嬰,他狠狠吸了口雪茄朝嬰兒臉上一噴,本來死寂的嬰兒開始抽動,接著臉部一扭,哭出聲來。這嬰兒即是畢卡索。 為什麼咖啡、菸草和大麻在世界各地都有供應,而檳榔和咖特(qat,阿拉伯茶的萃取物)卻不然?為什麼酒和菸是合法的,而海洛英與古柯鹼就是非法的?是什麼力量在推動這些改變精神狀態的物資貿易,而這些物資的貿易又怎會形成如今這樣龐大而光怪陸離的模式——正常使用與異常濫用、醫療用與消遣用、合法商用與非法禁用的相互交錯? 本書從頭詳述這些效果愈來愈強之藥物是如何取得的,並將各種藥物——不論是茶葉、可樂果、鴉片、安非他命—

—如何被發現、交易與圖利的過程放大特寫,是藥物史觀的第一部世界史。 從社會與生物的角度說明影響精神狀態的物資為何具有誘惑力的同時,作者追蹤出大眾化藥物進入全球貿易主流的來龍去脈。商人與殖民地栽種者如何致力於擴大全世 界的供應量、降低價格、吸引手頭並不寬裕的百萬計消費者走進市場,從而將藥物消費徹底平民化,舉凡以上種種,作者都一一予以揭露。 對於當年的歐洲人如何利用酒來誘迫原住民拿出獵得的動物皮毛來進行交易,並將俘虜賣入奴隸市場換錢買酒,甚至把這些原住民被騙得割土讓地,而殖民帝國的君主又如何利用藥物課稅所得的金錢作為發動戰爭與擴張勢力的經費,讀者也將歷歷在目。 本書探討深入,見識

均衡,文字雅潔,是迄今有關精神作用藥物流通史最完備的一部著作,堪稱橫跨世界史與藥物史兩個領域的必讀傑作。 名人推薦 不論是談美國或中國,咖啡因或尼古丁,古時候或現代,作者都保持一貫的穩健筆觸與有憑有據,十分令人激賞。本書的文字簡明而流暢,適合歷史、醫藥、保健、政治、法學、國際關係等領域的專業與非專業人士閱讀,是一部獨一無二的好書。──洛伊.波特(Roy Porter),《近代世界之創造》(The Creation of the Modern World)作者 作者簡介 大衛.柯特萊特(David T. Courtwright) 美國北佛羅里達大學(University of

North Florida)歷史學教授,著作包括《暴力之地:從邊境到內地城市的單身男人與社會失序》(Violent Land: Single Men and Social Disorder from the Frontier to the Inner City)、《黑暗樂園:美國鴉片毒癮的歷史》(Dark Paradise : A History of Opiate Addiction in America)等。 審訂者簡介 朱迺欣 美國密西根大學(University of Michigan)神經生理學博士,曾任美國科羅拉多大學(University of Colorado)神

經科住院醫師,美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)研究員,並任教於加州大學(University of California)爾灣(Irvine)醫學院,後任林口長庚醫院神經科主任,長庚醫院顧問級醫師及榮譽副院長,2017年逝世。 譯者簡介 薛絢 台灣大學外文系畢業,專事翻譯,譯作包括《上癮五百年》、《烏托邦之後》、《大夢兩千天》、《一行禪師:活的佛陀活的基督》、《長生西藏》、《和平》、《幸福》等(以上皆立緒出版)。 〈序一〉上癮五百年◎朱迺欣 〈序二〉「藥」不「藥」,有什麼關係?◎林耀盛 〈緒論〉 Ⅰ 藥物

資源大匯集 三大宗:酒精、菸草、咖啡因 葡萄酒 蒸餾烈酒 菸草 含咖啡因飲料與食品 糖在精神刺激革命中的角色 三小宗:鴉片、大麻、古柯葉 鴉片 神聖的嗎啡 印度大麻情節 歐美大麻情節 古柯葉與古柯鹼 解開銷售之謎 歐洲的銷售 美洲的迷幻藥物 區域性植物性藥物的未來 環境影響 藥物流通的版圖 Ⅱ 藥物與貿易 魔法師的學徒 價值極高的藥草 酒是良藥 安非他命民主風 醫療的兩難 享樂的陷阱 進化的矛盾 接觸的機會 上癮、耐受性、需求 性交與生意 問題導致獲利 逃離商品煉獄 讓人消失 芥菜種子的比喻 廣告公司的能耐 繼續哈下去 「麥克世界」 Ⅲ 藥物與權力 人民的鴉片 苦工無了時 畜牲與軍人 藥物

與娼妓 物品交易與奴隸買賣 稅收與走私 稅收的不同類別 稅收上癮 輕重問題 多重算是太重? 大逆轉:管制與禁止 反對藥物的非醫療使用 工業化世界裡的藥物 醫界的指控 中國:民族主義與國際主義 合法藥物與違禁藥物 精神刺激藥物管制類別 合法藥物的害處 藥物的政治現實 上行下效 民眾的抵抗:以蘇聯為例 違禁藥物 合法藥物 名詞簡稱 序一 上癮五百年 朱迺欣 毒品氾濫和藥物濫用已經是席捲全球的問題。它的禍害,好像猛獸毒蛇在地球上到處肆虐,短短五百年內,已經不分國界,不分富裕社會和貧窮社會,也不分有錢的人和貧苦的人。這是全球性的精神刺激革命(psychoactive revolution)

,它還沒有結束,還在洶湧澎湃,且有氾濫成災或一發不可收拾的危機。 「上癮五百年」是一本難得的好書。它不僅是濫用藥物的歷史,更是濫用藥物從原產地,經過商業貿易,殖民地栽植,到列強競爭而廣佈全球的世界史。它的內容深入而廣泛,涵蓋藥物史,人類史,經濟史,商業史,政治,社會,毒品控制,和國際關係。 作者大衛.柯特萊特(David Courtwright)是知名的藥物歷史教授,執教於美國北佛州大學,專長濫用藥物的歷史和社會學。他寫此書的動機,在機場的免稅商店中被引發。十年前,為了打發等候轉機的無聊時間,他閒逛機場的免稅商店,卻驚奇地發現,商店裡陳列的商品,到處充斥精神刺激藥物,例如:酒類,香

菸,咖啡,巧克力,茶。 在每個機場,免稅商店出售的這些藥物,幾乎皆如出一轍,讓他感到不知身處那一個國家。這是不分國界的全球性商品,是現代世界的商業景象。他開始好奇,進而思索,精神刺激藥物如何商業化?如何搖身一變成為全球性商品? 人類服用精神刺激物質(psychoactive substance),至少有幾千年的悠久歷史。初時,這些精神刺激物質幾乎皆來自植物,因為它們能改變意識感受或產生感官快感,故往往與原始部落的祭祀拜天,招神驅魔,與逝者溝通,或去邪治病等有關。這種原始部落的習俗,以及族人服用的精神刺激植物,有濃厚的地方性,例如;南美的可樂果,北美的煙草,小亞細亞的咖啡,東南亞的檳

榔和咖瓦(kava)。後來,有些精神刺激物質變成全球性消費,有些卻依舊侷限在原地不動,此種不同命運的發生,主要由商業利益為出發點和導向,除了賺錢目的,還牽涉到賺錢的手段,國庫的收入,殖民政策,和國力的擴張。本書的重頭戲就是在追蹤這些歷史的來龍去脈。 本書共分三大部份: 第一部份是精神刺激藥物的匯集。三大藥物是酒精,煙草和咖啡因;三小藥物是鴉片,大麻和可可亞。內容敘述這些藥物如何從早期的局部流行,變成移地栽植,最後分佈全球。個人覺得,雖然茶葉含有咖啡因,把喝茶視為物質濫用,似乎不是很適當。喝咖啡會成癮,但喝茶應該只會變成習慣。也許美國人比較缺少喝茶習慣,因而產生此種片面推論?

第二部份是濫用藥物與商業貿易。許多精神刺激藥物變成搖錢樹或下金蛋的鵝,幕後誘因往往是商業利益。例如:早期的北美洲移民用烈酒向印度安人換取獸皮,和後期的大農場主人用烈酒使黑奴負債而不得不日夜做苦工。到了近代,因為生產效率提高而降低成本,加上誘人的廣告,酒類,菸類,咖啡,以及含咖啡因飲料,它們的售價皆降低到連貧窮百姓也能享受。這種濫用藥物平民化的現象,作者稱為「藥物消費的民主化」。 第三部份是濫用藥物和國力擴張。從十六世紀開始,歐洲幾個國家,包括葡萄牙,西班牙,荷蘭,英國,法國等,前仆後繼形成海權強國,並用殖民政策,擴張國土和增加財富。在擴張國力中,濫用藥物往往是達成這些目標的最有效工具。例如:

1885年的大英帝國,酒類,菸類和茶的稅收,已經佔了國家總稅收的一半。鴉片戰爭也是一個很好的例子:英國與中國的貿易一直呈現逆差,因為中國輸出的茶,瓷器,絲綢等貿易額,比英國輸入的工業用品貿易額大。當英國殖民印度和錫蘭,並栽植茶樹成功後,就計劃推銷印度的鴉片到中國,平衡貿易逆差,甚至不惜用武力達到這個目的。大英帝國會變成「日不沒落」國,濫用藥物的商業利益,對維持帝國的強盛和繁華,似乎應居首功。 作者用藥物(drug)一詞泛指三大藥物,三小藥物,以及其他濫用藥物,例如:安非他命,古柯鹼。這種用法是否適當,作者自己也覺得值得商榷。例如:三大藥物的酒類,菸類,和咖啡,是不是藥物?還是精神刺激物質

?一般人對娛樂藥物,濫用藥物,成癮藥物,毒品等這些名詞,可能認為都一樣,或大同小異。如果把酒類,菸類和咖啡當做藥物,它們主要是娛樂藥物,可能成癮,也可能被濫用,但不是毒品:反過來,嗎啡是藥物,娛樂藥物,成癮藥物,濫用藥物,也是毒品。作者強調,藥物本身無好壞,但是它們都可能被濫用,正如「水能載舟,亦能覆舟」;同時,這些藥物都是金錢和利益的來源,也會變成,或可能變成,全球性商品。 現代社會,富裕或貧窮,往往充滿苦悶,迷惘,孤獨,不快樂和不滿足。人民服用精神刺激藥物,尋求心靈的短暫快樂或解放。從某種角度看,這種行為未嘗不是合情合理。不幸,意志薄弱的人,在精神刺激藥物隨時隨地虎視眈眈下,往往無法

抗拒誘惑而一直沈淪下去。尤甚者,隨著製藥工業的進步,更強烈的藥物會接踵出現,誘惑的力量也會節節升高,不止是像目前最新流行的快樂丸,搖頭丸等而已。 我相信,精神刺激革命還在怒濤洶湧中,且可能形成暴風雨,不但會控制人類的心靈,也會對社會和國家產生不好的影響。閱讀此書,讓我們能了解,藥物濫用習慣的養成,有許多促成的力量,不但包括個人,還包括商業利益和國家富強。我們必須從歷史記起教訓,但是我們真的能做到?我們會讓歷史不再重演? 序二 「藥」不「藥」,有什麼關係?——盡情吸食一本啟動思考刺激革命之作 林耀盛 根據《上癮五百年》一書的記載,以提出「否證論」科學哲學觀聞名的哲學家卡爾.波普(

Karl Popper),因為對香菸的菸過敏,變成幾乎與世人隔離的隱士。這則傳聞,令人聯想到國字的趣味。「隱」與「癮」的徵象意涵,「隱」士,隱居者也;上「癮」,成了習慣的嗜好也。從「隱」到「癮」,「床」部首的疊加,暗含著與世隔離者,一旦入世開始沾染世俗的習慣,生活圖像就會逐漸浮現彷如人有疾病,倚床而居的樣子。經由如此的文字轉喻,不也指涉著成「癮」是一種病理性的習慣? 然而,心理學家威廉.格拉塞(William Glasser)曾指出,耽溺/成癮行為不見得是一件壞事。像他就提出「正向耽溺」的論點,認為當人們反覆執行實踐諸如陪伴友人、看電影、芻思、靜坐、冥想、慢跑,甚至打禪等活動與行為,可以

促使個體有更好的機會與體驗,得以發展、汲取自身的創造力與自我強度,進而有效處理生活的現實困題。這般的耽溺形態就不是什麼病理性的習慣,而是個體獲致「高潮」/「害」(high)經驗的方式。 再者,當代網際網路社群所打造的空間,可說是既非真實的、亦非想像的,而是一種擬象的網際網路空間。網際網路形塑了人類的新認同,網際網路的語言,打破了心理分析的「來—回」遊戲,語言既在這裡,同時又在那裡。網際網路空間是一個沒有深度的鏡像,沒有固定的凝視點,網路上的溝通比社會性自身還要具社會性,模擬真實比真實自身還要來得真。其實,因著鎮日掛在網路傳控空間形成的網路成癮背後,正是一種速食文化的慾望消費,生活經驗化約

為平面邏輯,取消人類存有的歷史縱深。只是,難道因為這般的成癮習慣是「以高科技之名」,因此,較諸其他的成癮形態,還要來得高明與更具正當性? 一般而言,人類的行為可視為日常生活隱性的、慣例化的實踐理路。從內隱的習慣外顯化,反映著習慣轉化是一種動態歷程,豈是「正常」/「偏差」的二刀法可以道盡?事實上,習慣化的生活形態是一種集體屬性的概念,不僅是個體在社會結構下的作為,更是個體社會處境與其社會實踐間互動遞迴的關係。進一步說,就個體層次,慣例化提供了事件預測度的本體安全感。就集體層次,藉由慣例化的持續再生產歷程,對社會系統的建制,供應了關鍵的保證環節。人們對生活形態的慣性依賴,往往成了行事方式信任

度與安全性的重要護身符,不過,人們對藥物的成癮習慣,卻往往被視如毒蛇猛獸咬噬人心,成了離經叛道的象徵?所謂的「甲之藥,乙之毒」,仔細品讀北卡羅來納大學歷史系教授大衛.柯特萊特(David T. Courtwright)的大作《上癮五百年》,相信對於藥物發展與成癮習慣的認識議題,可以提供讀者全新的觀照視野與省思空間。 成癮歸因:內推化政略的侷限 美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷統計手冊》第一版(一九五二)及第二版(一九六八),是將酒癮與藥物依賴現象歸類為「社會病理性格違常」的次聚集。及至該手冊第三版(一九八0)、第三版修正版(一九八七),乃至第四版(一九九四),則將酒癮與藥物依賴

現象的診斷軸度另立一項「物質關聯疾患」類籌,試圖透過「耐受性」、「戒斷症狀」以及「角色責任」/「社會功能」毀損等概念,分梳化物質「依賴」與物質「濫用」的程度。所謂的「耐受性」,一般定義為(1)需顯著增加物質使用量以達到中毒或所欲效果;或(2)繼續原有物質使用量則效果大幅降低。然而,睽諸該手冊的沿革,可知無論是什麼版本或類籌,基本上都是將成癮現象的議題朝向個體化歸因。人類的成癮行為由來已久,但《精神疾病診斷統計手冊》直至第三版,才提出「物質關聯疾患」的類籌,多少反映出這樣的問題是隨著全球化的演進與快感原樂的消費文化盤錯而被建構出來。所以,一味將成癮行為內隱化,試圖藉由心理病理的醫療化途徑規避社會

的公共責任,恐怕過度簡化成癮問題癥結所在。 將成癮行為推向個體化的政略,其基本預設理路是認為成癮往往包含三項主成分:(1)渴求感或強迫性行為的衝動。(2)失去控制。(3)即使連結不利的結果,仍然持續該行為。這樣的控制論,往往指涉著個體的控制迴路圈產生弔詭循環,例如當個體益加地使用藥物,就有更大的機會將失去控制;一旦個體益加經驗到失去控制,就更加地投身於耽溺行為。由此,在失控狀態下,耽溺於成癮行為者,個體往往普遍覺知是外在的情境線索,刺激了過量行為的生成。至於形成上癮行為後,無法克制誘惑的衝動,個體則又歸因為是內在穩定的慣性所致。 以「自我控制力」探討「物質濫用」/「過度依賴」的成癮

機制論述,往往是一種國家政體試圖卸責的社會建構產品。一味地將「物質濫用」/「過度依賴」咎責於個體「偏差化」/「入罪化」的因由,不在於我們對成癮現象的不夠瞭解,相反地,而是在於過多的瞭解,成癮現象被過多外塑的、編譯的瞭解所填滿。所以,重新開啟成癮習慣的認識之道,在於剝落瓦解既有成癮意義的瞭解,才能還原成癮習慣的多重構面貌。這樣的心向轉折,可以視為《上癮五百年》一書的閱讀起點。 移位視野:從藥物史管窺世界史 《上癮五百年》一書分成三大卷,科特萊特不從病理診斷分類的路數探討成癮現象,而是另闢蹊徑,從「藥物資源大匯集」、「藥物與貿易」及「藥物與權力」的三界歷史剖面帶領讀者重新認識藥物,逐層

摘除過往我們被主流媒介論述所壟斷套牢的金箍匝。作者開宗明義指出,本書是將「藥物」當作一個便於使用的中性名詞,泛指各類合法與非法、溫和與強效、醫療用途與非醫療用途的麻醉及提神物質。祛除對藥物界定的既存偏見,以文化高度閱讀本書所描繪探究的藥物發展史管窺世界史,等於是以微觀的方式透視過去五個世紀以來,資本主義、(後)殖民主義、後現代主義及全球化主義多重動力的角勁歷程。 作者在本書中點出,過往的心理藥物研發工程,基本上可以稱為掀起人類歷史上的「精神刺激革命」。然而,縱貫本書的行文脈絡,可知作者精心料裡的《上癮五百年》一書,直接挑戰讀者的生存心態區,本書自身亦在源源不斷產造啟動「思想刺激革命」的動

能。作者的思想刺激革命所涵攝的史觀,可說是一種另類「鴉片史觀」。藥物習慣與文明啟動同時誕生,套用卡爾.馬克思(Karl Marx)的話,與其說「宗教」是人民的鴉片,毋寧說是「藥物」是人類的鴉片更來得名符其實。不同的時代與歷史文化需要不同的鴉片,本書所蘊道的「鴉片史觀」意涵,不啻為人類歷史的觀察,提供了一項令人震懾壯闊的觀點。綜觀全書的指涉,我們可以擬情地想像「藥物」作為「人民鴉片」的意涵,就像是通關的密語,身份的象徵,是人類心理底層的幽黯原型,穿越的符碼,是一種權威壓抑的解放。那是一種隱喻,不是晦澀難懂的約翰啟示錄,不是神漾快感的極樂世界,而是,你我熟悉的內心慾望衝突語言,一種抵抗性的、叛逆性

的「反文化」,在說話。 讀者盡情地吸食本書,從藥物小歷史航向大千世界的劑量,絕對可以達到提神醒腦的作用,同時也能完成心身鬆弛與思想按摩的效果。服用本書之前必須提醒的是,作者身為歷史學教授,對於各種成癮藥物的歷史、掌故、軼事、傳說、實徵報告與個案研究等資料的運用,從容游刃於筆鋒之間,作者的行文穩健,資料信手拈來,見識均衡有力;在此境況下,初始吸食,讀者或許不能立即掌握作者所欲表述的來龍去脈,對於藥物史與世界史的共構關係,初次閱讀本書恐怕亦難形諸系統性地理解。然而,作者藉書立意,梳理考察藥物現身的歷史謎面,展演激發著藥物使用的自主權、國家經貿政略與公共規範間不同衝突如何化解的一道道處方,成為

檢驗社會是否中毒已深,刻板地將藥物成癮現象逕行予以偏差化/入罪化;抑或已然可以跨越種族、階級、性別、性取向的藩籬。這部著作中文版的讀者回應狀況,或許,也考驗著當代社會如何深切實踐尊重異質性、多樣性、混種性與社群性的許諾園。當然,不容否認的是,藥物工業幾乎就是資本主義下的商品化成果,而一些刺激性精神藥物的革命造成的森林消失、土壤枯竭與侵蝕、化學藥物的排放及除草劑與農藥的毒害,加速環境的惡化、生活政治倫理的斲喪,以及人類存活的危機。心理藥物的研發與精神刺激的革命,可以使人類航向極端的迷幻夢域,卻也可能帶來人類的逆向烏托邦。 不過,作者以更寬廣的歷史長鏡頭捕捉視野,提醒我們「藥物的發展史,其實

是一部擴張過程史,其主要推動力來自科技變革與資本家經營。至於藥物的管制,套一句冷戰時期的話,防堵的目的大於真正的予以擊退。」由此,近代政治經貿體系的運作目標,是從中世紀的黑暗大陸,經由文明化歷程轉變為進步的現代,試圖在猶如天堂與地獄,毀滅與拯救、墮落與救贖的雙極對張下,尋覓社會生活的秩序與和諧。當社會的聲音影像越趨異多元,益加使我們意識到我們的社會從來不是和諧的合奏團,和諧總是經由想像所建構。從社會對藥物三大宗(酒精、菸草、咖啡因)與三小宗(鴉片、大麻、古柯葉)的不同程度污名想像與變革管制措施,可知營造社會和諧良善的「反藥物濫用」活動,也不過是一種控制手段的延伸罷了。是故,當政府一再透過公益活

動粉飾妝點門面,一味宣導「反毒害」操作的同時,是否可曾將焦點聚放批判掌控社會發展背後的資本主義全球化大黑手,這是我們將此書並置於台灣社會,需追索的脈絡性課題。 科學煉金術:正視醫藥研發的關懷倫理 晚進在科技社會建構論的觀點下,說明科技的架構(frame)定義了什麼是科技問題,以及如何找到解答的方式。不同的架構界定了不同問題,也因此建議了不同的解決之道,即使,這些不同的架構是在探討同一個研究客體。事實上,在界定問題與解決路徑的歷程裡,人們的網絡、事理與概念,是互為影響地注入與運作,以支持架構的命題。因此,探究藥物科技工業架構形塑的歷史與社會動力,是不可規避的重要議題,本書的中文版發行

,正好提供我們反覆芻思的豐饒養料。 本書的歷史大逆轉章節,討論了近代早期的西方政治詮釋階級藉集體決策與自我炫耀式的消費提倡使用藥物,如今的西方政壇權勢階級卻在努力防堵大眾的藥物使用的轉折,並詳述當代社會反對藥物的非醫療使用的因由,相當精采,亦可提供當代社會醫療倫理的深度反思。尤其,當今政治正確主義當道,大眾對於藥物濫用的族群卻仍存有污名的想像。例如,美國的多元文化特性,在歷史上仍出現會認為酗酒與低下階層的愛爾蘭移民相關;抽鴉片漢華工相關;海洛因與大都市罪犯相關;古柯鹼與黑人男性相關。反照當代台灣社會,酗酒與原住民族群的高度聯想;嗑用藥物與特種行業的自動關連;以及嚼檳榔與勞動階級的等符連結

,只要這些污名認同建構的反作用力一再增強,就顯示著社會民主化的工程仍不夠基進、徹底,值得吾輩躬身省察。 回到歷史與社會動力來看,「一部文明的文獻,不也是一部野蠻的文獻」。作者於書中肯點出「文明社會也可以算是一種囚禁狀態。人類本來是小群人結隊狩獵採集,過著居無定所的生活。進入新石器時代以後,多數人從事農耕,生活在擁擠的、受壓迫的、疾病不斷的社會裡。近代早期百分之九十的人口陷於痛苦貧窮之中,正是煙草等新興藥物成為大眾消耗品的重要原因。這些東西是對抗難堪處境的意想不到的利器,是逃離現實桎梏的新手段。」事實上,當代由於醫藥工業與相關科技的進展,人類的平均餘命逐漸增長,整個生活秩序也面臨相當程度的

調整。弔詭的是,因為醫療技術的發展,反而易將人類趨向一種疾病狀態,例如因為生物醫學技術的研發,使得像抗體素、胰島素、其他治療藥品的迅速發展,配合高科技的診斷儀器與治療配備的更新,提供了預防、處理與治療疾病的新機會。然而這種醫療能力增加的副產品之一,是將許多急性病轉化為長期的慢性狀態。新醫療藥物的發展是用來解除病痛,卻弔詭地使人類陷入長期的幽禁狀態,這是過度發展後的匱乏,也是人類生活的極限狀況。不同世代的受苦經驗,需要不同的「鴉片」療癒。 值得一提的是,作者於本書述及藥物成癮的「耐受性」與「戒斷症狀」的隱喻,詮釋著人類的世代學習模式。誠如作者於文中引用古柯鹼流行率調查指出,新藥物問世會引發

熱潮,使用量會上昇。然後,有些使用者開始產生問題-過量、上癮、疑懼。本來有意一試的人就此打住,使用量便下降。痛苦的經驗似乎可以使一個世代免疫。糟糕的是,這個世代一旦成為過去,免疫力也隨之消逝,過往的學習模態無法傳承或就這麼遺忘,成為人類經驗的斷層。依此反思,如今我們一方面,面臨著新藥物如「科學煉金術」般,不斷地神奇合成與大量生產,不斷有新的生活政治選擇橫在眼前;另一方面,多重的消費選擇,自由度高,卻隱然形構著「易開罐」般「用玩即丟」的價值世代。從心理分析的說法來看,人類嘗試經由超我的道德原則規訓慾望,到頭來,缺乏關懷倫理的生活風格,卻使人類面臨著類似原生動物所面臨的命運,因為後者也是被它自己所

創造的蛻變物破壞的。新型的合成藥物與核能一樣,同時具有造福與作惡的強大潛能,如何取捨判斷,端賴人類的縝密思考與審慎評估,這是人類面對現世的一種「道德困境」。由此,我們歸返到女性主義心理學家卡蘿.吉莉根(Carol Gilligan)的觀點,她指出女性的道德發展層次迥異於男性,她的研究認為女性不但關照自己及自身的存活,也能察覺他者的需求。換言之,女性傾向將自我與他者視為互為依賴的,在關照倫理上,會同時性地考慮對自我與他者的責任。這樣的認識論轉向,或許,正是我們在發展考量心理藥物相關產業之際,該持續的根本態度。 未竟的解放政治 作者在本書最後指出,以往對藥物管制性的分類處理法,本質上是

一種漸次進步的動向。這種動向和多數的改革運動一樣,包含了個人利益的動機,帶有些許偏見,而且執行得不夠徹底。若要抑制全球的藥物暴增,眼前要作的是調整整個管制的系統。然而,作者精準點醒我們更需追問的是,消費主義挑動的慾望邏輯是追求自我滿足拋開傳統束縛,那又何必把某些藥物列為違禁品?關於這樣的提問,作者作了迂迴的回應。作者指出《創世紀》早已告訴我們,上帝將人類逐出伊甸園,顯示著「除了禁果以外,其他儘管享用」的指示,對亞當與夏娃而言,從來不是那麼容易聽從。那麼,處在後現代的新樂園呢?或許,後現代巨獸的幽靈正潛近我們,騷動現代主義的神經,現代與後現代交鋒的後果及其夢魘或者黎明,預言著生活世界競逐正面臨著

善惡對決的決戰點(Armageddon)。只是,後現代社會可以許諾一個更良善的未來嗎? 讀罷本書,讀者也可以自我掀起一場思想刺激革命,尋覓自己的答案。 緒論 一九二六年七月十三日,惡習纏身的柯隆波住進費城綜合醫院。醫生安排他前往勒戒病房報到,這是個合理的選擇,因為他每天要吸將近三十公克的鴉片,抽十八枝香菸,喝兩杯咖啡或茶,灌下一公升多的威士忌。柯隆波告訴實習醫生,他幾乎每天都喝得醉醺醺,而他抽上鴉片,就是為了醒酒。 不過,他可不沾真正厲害的東西,不吸古柯鹼,也不碰巴比妥酸鹽(barbiturates),「我不沾鴉片以外的毒品。」看他胳臂和大腿上滿是皮下注射疤痕,就知道他在撒謊。也許他

不是存心要騙醫生,只是為了顧及面子,因為那個年代的鴉片癮士認為打針吸毒是等而下之的。 柯隆波仍是個有固定職業的人。他誇口說,鴉片癮並未影響他的意志力,也不影響他的工作能力,還說自己是烈酒商。身為美國公民而敢這麼說可不簡單,因為一九二六年的美國並沒有官方認可的烈酒商存在。 實習醫生記錄,柯隆波的胃口也沒受到鴉片癮的影響,三十三歲的他體重高達一百二十五公斤,「他胸圍寬廣,腹部大而下垂。」想想他的噸位和「日進三至五餐」的食量,再考慮他吸入的鴉片、香菸,吞下的咖啡、茶、威士忌的份量,就知道他簡直是醒著的每一刻都在滿足口腹之慾。柯隆波過的是一種持續接受多種生理刺激和感官享受,連古代任何一位極盡富裕、專橫

、糜爛之能事的帝王、暴君、統治者都望塵莫及(想來也不會長命)的生活。 然而,柯隆波只是一介平民,是個收入馬馬虎虎的小本私酒販賣商。他活在二十世紀一個工業化國家的工業化都市裡,而這個國家卻能在短短的歷史當中,製造和大量行銷五花八門的官能享受,真可說是幸也是不幸。在他掛號住院的同時,全世界也有數百萬名小老百姓得以過著連五百年前最富有的人都意想不到的生活方式──這是從化學物質對神經系統的影響層面來看。

智慧醫療產業之競爭法規範研究-以醫療數據與演算法為中心

為了解決長庚醫院網路掛號系統 的問題,作者林育良 這樣論述:

透過AI技術進步,傳統醫療結合資通訊技術(包括無線網路、軟硬體等)、生技、資料分析、醫材等技術發展,組合而成智慧醫療產業。傳統醫藥產業的生態系統較為封閉,法規嚴苛,進入智慧醫療的市場後,將充滿了不同商機與競爭,亦帶動新型態的法律挑戰。由此可見智慧醫療數據蒐集與演算法使用所衍生限制競爭問題將日益嚴重,在資料蒐集、儲存與使用上皆可能形成進入市場的障礙,形成樞紐設施,掌握樞紐設施的公司形成獨占地位掌握市場。抑或兩家握有巨量醫療健康資料的公司,雙方有意甚至是因演算法運算的關係,達到共享蒐集、使用、或是進行交易的方式,進而影響相關市場之競爭秩序甚至構成聯合行為。不同的市場交易模式都有可能構成違反競爭法

的要件,然而因為數據市場有別於傳統市場,市場界定也成為最主要的鑑別點。智慧醫療產業不單是技術層面的變動,更涉及整個醫療系統的變化,包含醫病關係、藥廠、機構、相關器具商,其影響不可小覷。2020年開始的COVID-19疫情,加速相關智慧醫療市場的產業生長,希冀本文可供公平會於實務上個案審理時之參考。

想知道長庚醫院網路掛號系統更多一定要看下面主題

長庚醫院網路掛號系統的網路口碑排行榜

-

#1.查詢或取消掛號 - 國泰醫院

查詢或取消掛號. 網路掛號 · COVID-19專區 · 查詢或取消掛號 · 線上看診進度查詢 · 休診公告 · 門診時間表 · 醫師看診資料 · 專科及醫師介紹 · 癌症診療門診掛號專區 ... 於 reg.cgh.org.tw -

#2.耕莘醫院網路掛號

歡迎來到新店耕莘網路掛號. 1.掛號時間請參閱右上角「看診時間及注意事項」 2.網路預約掛號開放13週 3.為維護您就醫正確性:同日掛號及退號次數累計10次為限。 於 webreg.cth.org.tw -

#3.高雄長庚網路掛號

高雄市立聯合醫院-網路掛號系統. 各科門診看診病症長庚醫療財團法人網路掛號系統網路掛號系統長庚醫療財團法人網路掛號選擇看診醫院我要看哪一科看診 ... 於 douche-et-vous.fr -

#4.各大醫院網路掛號查詢

各大醫院網路掛號查詢 · 北部地區 · 中部地區 · 南部地區 · 東部以及外島地區. 於 www.skyman.url.tw -

#5.高雄長庚紀念醫院

高雄市鳥松區大埤路123 號. 電話. 07-731-7123 ... 24 小時人工智能掛號專線 ... 但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#6.用心療心 - Google 圖書結果

余獨立診所高雄市武慶三路一四四號(〔〕啡)啡〕蚰 m ) N 巽門珍'f 口 m 一 mm 一 mm ... 門診、日問住院—財團法人長庚紀念醫院基一一 b 曰」隆分院基隆市麥金路二一二 ... 於 books.google.com.tw -

#7.高雄長庚醫院掛號. 桃園長庚醫院掛號查詢

Tw| 禁止網路服務業者轉錄本院網路資訊內容| 本院為身心障礙者就醫機構. 提供桃園長庚紀念醫院門診時間、看診進度、 網路掛號、電話掛號、現場 ... 於 bqx.paressence.fr -

#8.長庚學校財團法人長庚科技大學

2023-08-25 【嘉義分部護理系】112學年度彰化基督教醫院獎助學金申請訊息. 2023-08-25 【嘉義分部護理系】112 ... 網路學習平台e-Campus ... 招生報名系統(另開新視窗). 於 www.cgust.edu.tw -

#9.長庚醫院網路掛號 - MIS網路自動收入

【網路掛號服務】長庚醫療財團法人點選下方各分院所提供的掛號服務功能掛號掛號說明查詢看診進度與查詢(取消)掛號掛號掛號說明查詢看診進度與 ... 於 toye4441.pixnet.net -

#10.桃園長庚紀念醫院

桃園長庚紀念醫院上方Logo · 諮詢服務 · 就醫指南 · 門診資訊 · 網路掛號 ... 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#11.長庚醫療財團法人全球資訊網

長庚醫院 智能服務 有任何問題隨時找我! apo · 醫療服務 · 即時掛號 · 該看哪一科 ... 但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 於 www.cgmh.org.tw -

#12.網路掛號- 嘉義 - 長庚醫院

Show Menu. 最新消息 · 科部簡介 · 醫療同仁 · 神經檢查室 · 網路掛號 · 專欄 · 腦中風中心 · 失智共照中心. 嘉義長庚紀念醫院神經科. 2020.12.04 分機2759 何秘書. 於 www1.cgmh.org.tw -

#13.掛號常見問答|就醫指南|長庚醫療財團法人全球資訊網 - 長庚醫院

可預約掛號時間請參閱各院區門診表或網路掛號資訊,取消掛號須於看診前一天以前利用長庚e指通APP、電腦網路、或到櫃檯辦理取消掛號。 於 www.cgmh.org.tw -

#14.台北長庚紀念醫院

網路掛號 · 門診資訊 · 就醫指南 · 諮詢服務 ... 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#15.特殊教育導論:探究特殊需求學習者 - 第 426 頁 - Google 圖書結果

大學方案已開始提供遠距本位的人員準備方案,使用網路教學、互動式電視和其他方法(DeMario & Heinze, ... 例如:林口長庚醫院為罹夜盲症(後天感光細胞嚴重受損)幾乎全盲 ... 於 books.google.com.tw -

#16.網路掛號- 今日看診進度查詢 - 天主教輔仁大學附設醫院

今日看診進度查詢 ... 網站內容為輔仁大學附設醫院所有未經許可請勿任意轉載2017 Fu Jen Catholic University Hospital All Rights Reserved. 通過A檢測等級無障礙網頁檢測. 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#17.臺北榮民總醫院桃園分院

網路掛號 · 看診進度 ; 門診時間表 · 門診公告 ; 就醫須知 · 到院交通 ; 証明申辦. icon_04-170x170 ; 藥品查詢 · FB 粉絲頁 ... 於 www.tyvh.gov.tw -

#18.高雄長庚紀念醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

醫療團隊. 專業的醫護人員,提供最佳的醫療服務. 醫療團隊 · 就醫指南 · 線上服務 · 即時掛號 · 該看哪一科 · 醫師介紹. 醫師介紹. 基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#19.聯新國際醫院 - 桃園

網路掛號. register · 查詢取消掛號 ... 排第七名,在女性的十大癌症中排第四名,甲狀腺癌是內分泌系統中最常見的癌症,主要發生在女性,女性的發生率是男性的3到4倍。 於 www.landseedhospital.com.tw -

#20.請問長庚醫生3: 長高成熟轉大人,青春期重點守護100+ - Google 圖書結果

長高成熟轉大人,青春期重點守護100+ 林口長庚醫院兒童醫學中心 ... 2016年8月第一版第一次印行書號 BKEEF033P ISBN 978-986-93339-5-5(平裝)訂購服務天下雜誌網路書店 ... 於 books.google.com.tw -

#21.台北長庚醫院網路掛號系統首頁 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台北長庚醫院網路掛號系統首頁】相關資訊的網站及服務公司, ... 長庚紀念醫院嘉義分院歷經四年餘研究規劃完成的嘉義縣醫療專用區,於九十年一月二十二日由長庚 ... 於 www.yamab2b.com -

#23.網路掛號-基隆分院 - 三軍總醫院

網路掛號 · 合作之信用卡銀行 · 停車資訊 · 感管QRCODE-安寧緩和醫療參考資料 · 感管QRCODE-參考&填寫資料 · 掛號須知 · 就醫須知 · 門診時間表 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#24.長庚e指通服務- Google Play 應用程式

長庚 醫療財團法人為秉持以病人為中心的服務理念,透過行動資訊系統提供民眾在台北長庚、林口長庚、桃園長庚、基隆長庚、嘉義長庚、雲林長庚、高雄長庚與鳳山醫院更加 ... 於 play.google.com -

#25.進度查詢 - 亞東紀念醫院

首頁; 網路掛號; 進度查詢. 進度查詢. ::: 我要掛號 · 進度查詢 · 掛號查詢 · 掛號說明 · 門診時刻表. 門診時間:. 周一~周五◎ 上午門診8:30~12:00 ◎ 下午 ... 於 www.femh.org.tw -

#26.網路掛號 - 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院

秀傳秉持「視病猶親、忠於職守、愛心服務」的根本精神,更在醫療技術、醫療新知和醫療儀器設備上,不斷求新、求進步和多元交流。 於 www.scmh.org.tw -

#27.看病網路掛號超麻煩! 長庚醫院AI服務打造懶人包

長庚醫院 指出,本次與長庚醫科公司合作,率先開發出擁有雙向溝通能力的「全方位AI智能客服」系統,在體系各院區提供全天候24小時服務,民眾現在只要撥打市 ... 於 tw.nextapple.com -

#28.羅東聖母醫院掛號查詢- 天主教靈醫會醫療財團法人- 網路掛號系統

欲取消掛號請點選欲取消的診別後按取消即可,但已批價或已看過門診者無法取消。 當日上午診超過9:00,下午診超過13:30,夜診超過17:30 者不可取消掛號。 於 gcreg.smh.org.tw -

#29.門診|就醫指南|長庚醫療財團法人全球資訊網 - 長庚醫院

電話預約─人工; 服務人員預約─病房護理站、繳費櫃檯; 醫師醫囑預約; 網路及長庚e ... 【應備資料】預約掛號前請備妥:看診時間、醫師代號、病歷號碼(初診可以身分證 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#30.香藥草實證寶典: 跟著美國AHG首位華人認證藥草師,開啟植物自然療癒能量,抗過敏、緩解疼痛、癌症修復、皮膚保養、寵物健康

... 我受到台灣賓士、Intel、歐舒丹、長庚大學、渣打銀行及很多學校機關團體的邀約, ... 我也希望透過書籍、網路及線上教學,教導民眾認識藥草及安全使用藥草與芳療。 於 books.google.com.tw -

#31.林口長庚紀念醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

醫療團隊. 專業的醫護人員,提供最佳的醫療服務. 醫療團隊 · 就醫指南 · 線上服務 · 即時掛號 · 該看哪一科 · 醫師介紹. 醫師介紹. 基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#32.桃園省立醫院網路掛號

網路掛號 – MOHW · 敏盛醫療體系 · 桃園長庚紀念醫院|長庚醫療財團法人全球資訊網 · 國軍桃園總醫院 · 門診時刻表1120301-門診時間表-中心綜合醫院 · 網路掛號- ... 於 cecal9ye.wo.seatv.com.kh -

#33.阮綜合醫院

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. ... 網路掛號 · 診間看診狀態查詢. 於 www.yuanhosp.com.tw -

#34.特殊教育論題與趨勢 - 第 260 頁 - Google 圖書結果

教育部(民92c):教育部特殊教育通報網。92年12月3日摘自http:/ ... 陳明聰、王聖博、郭俊晏、張祖銘(民92);打造無障礙的網路學習環境一網頁內容可及 ... 於 books.google.com.tw -

#35.新北市立土城醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

依政府法律規定: 禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。 但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 於 www.cgmh.org.tw -

#36.台北長庚紀念醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

醫療團隊. 專業的醫護人員,提供最佳的醫療服務. 醫療團隊 · 就醫指南 · 線上服務 · 即時掛號 · 該看哪一科 · 醫師介紹. 醫師介紹. 基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#37.掛號常見問答|就醫指南|長庚醫療財團法人全球資訊網 - 長庚醫院

就醫指南. 便民服務,快速瀏覽就醫相關資訊. 醫療團隊 · 就醫指南 · 線上服務 · 即時掛號 · 該看哪一科 · 醫師介紹. 請選擇項目, 門診, 住院 · 急診 · 轉診就醫流程 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#38.查詢/取消掛號 - 網路掛號

網路掛號 電子門診表 醫師休(代)診 醫師門診查詢 查詢/取消掛號 掛號須知 全部看診 ... 為維護病患隱私安全,於99年3月10日起昆明院區查詢掛號記錄需輸入病歷號碼, ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#39.高雄市立聯合醫院

... 菸檳醫院政策 交通指引 餐飲購物指引 主動公開資訊 會計室資訊公開 圖書室 員工專區. 就醫指引. 網路掛號APP 網路掛號 查詢/取消掛號 門診時間表 掛號看診預約說明 ... 於 www.kmuh.gov.tw -

#40.彰化基督教醫院 CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

網路掛號. 更多內容 · 看診進度. 更多內容 · 找醫師. 更多內容 ... 彰基兒醫兒童心臟內科吳焜烺醫師表示,孩子如有暈厥、胸悶、胸痛或相關症狀,應至醫院. 於 www.cch.org.tw -

#41.大里仁愛醫院掛號查詢- 仁愛醫院- 網路掛號系統

網路掛號掛號 查詢看診進度掛號說明. 掛號查詢與取消 ... 長庚醫療財團法人 點擊刷新. 送出查詢 重新填寫. 初診資料表維護. 初診病患 君,您的掛號資料: ... 於 www.jah.org.tw -

#42.鳳山長庚醫院網路掛號

鳳山長庚醫院網路掛號 海霸王吃到飽. 茶梅酒. 達摩眼睛畫錯. 情侶送禮禁忌. 幼兒學習動機. 遞嬗. 查看電腦規格. 於 xn---------pr8kx6ls4nhx9de7tyxu88kz2m2kdi21b.ratinbasketbols.lv -

#43.網路預約掛號系統- 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 ...

網路 預約掛號系統 · 癌症篩檢跟著做健康生活不放過 *免費. 於 www.tahsda.org.tw -

#44.掛號及看診時間| 掛號須知| 就醫服務 - 永和耕莘醫院

門診時間:週一~週五9:00-11:30、14:00-16:30、18:00-20:30;週六9:00-11:30。急診全年無休24小時服務. 於 www.cthyh.org.tw -

#45.高雄長庚預約掛號

全家火鍋 意外失能等級 高雄長庚醫院網路掛號系統網路掛號即時掛號該看哪一科病癥參考醫療團隊院區搜尋醫療團隊團隊搜尋基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區新北市立土城醫院林口 ... 於 leaderfit-formation.com -

#46.網路掛號-依科別 - 新竹- 馬偕紀念醫院

依科別掛號REGISTER BY DIVISION · 美容門診 · 神經外科 · 一般外科 · 大腸直腸外科 · 小兒外科 · 胸腔外科 · 心臟血管外科 · 乳房外科 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#47.臺北市立關渡醫院

more. 門診時間: 上午08: ... 於 www.gandau.gov.tw -

#48.掛號服務 - 高雄榮民總醫院

高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General Hospital ... 您的瀏覽器不支援javascript,請進入右方進階搜尋頁面使用搜尋功能。 進階搜尋. 於 www.vghks.gov.tw -

#49.桃園長庚醫院網路掛號{O0661X} - DP Studio

長庚醫院 林口分院, 醫院網站內容由該院自行維護, 回到門診表查詢首頁回到基金會首頁門診查詢網站保健營養. 加油地圖腎臟科; 泌尿科; 婦產科; 新陳代謝科; 耳鼻喉科; 胸腔 ... 於 dpstudio-fashion.com -

#50.嘉義長庚紀念醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

醫師介紹 · 內科部 · 外科部 · 骨科系 · 耳鼻喉系 · 婦產科 · 兒童內科 · 小兒外科 · 牙科 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#51.古彥男門診表 - 東元綜合醫院網路掛號

古彥男門診表. 兒科病房主任兒童腸胃科醫師 學經歷長庚大學醫學系畢 ... 於 w3.tyh.com.tw -

#52.長庚醫院

長庚 紀念醫院國際醫療中心 · 醫療團隊|長庚醫療財團法人全球資訊網 · CGMH · 台北長庚紀念醫院– CGMH · 台北長庚|看診進度– 長庚醫療財團法人– 網路掛號系統. 於 coals6lh.wo.icaa-cambodia.gov.kh -

#53.買房勝經 - Google 圖書結果

... 完工後成為網路知名的「小偷來偷一圈房」,因為一層多戶,陽台雨遮又相互連結, ... 新北—土城最大的利多在於委託長庚經營的新北土城醫院,但對某些人來說最大的利空 ... 於 books.google.com.tw -

#54.林口長庚紀念醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢系統

提供林口長庚紀念醫院門診時間、看診進度、網路掛號、電話掛號、現場掛號、看診流程、交通資訊地圖、汽車停車場、醫院設施樓層平面圖與看診經驗分享. 於 twedr.com -

#55.林口長庚紀念醫院

人工智能掛號專線. 巿話直撥412-8808(免加區碼) 手機 ... 業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。 但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#56.就醫問答集> 掛號問答集

Q:已掛號若要取消如何辦理? 可用網路、手機APP、語音電話、人工電話、便民系統自行取消掛號,或至現場批價掛號櫃台辦理取消 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#57.【網路掛號服務】長庚醫療財團法人

各院區掛號服務, ------------------------------, 基隆長庚, 基隆長庚院情人湖院區 ... 長青院區(護理之家), 雲林長庚, 嘉義長庚, 高雄長庚, 高雄市立鳳山醫院 ... 於 rms.sph.org.tw -

#58.醫事法律問題研究(一):醫與法的跨域對話 - 第 138 頁 - Google 圖書結果

網路 健康服務推動計畫促進醫療資訊電子化應用 2005 為進行電子簽章,核發醫事 5 2002 設置醫療憑證管理中心憑證 IC 卡醫療院所病歷電子化推廣計由北榮與長庚各找 60 家 ... 於 books.google.com.tw -

#59.衛生福利部南投醫院

衛生福利部南投醫院. ... 網路掛號 ... 有詐騙集團假冒「南投醫院藥師」電話通知您健保卡被盜領藥品,以詐取個資情事,如有接到來電請預先查證,避免受騙。 於 www.nant.mohw.gov.tw -

#60.桃園長庚醫院掛號查詢 - La maison bosc

台北林口長庚醫院網路掛號查詢門診時間表系統電話地址交通車推薦0 收藏0 轉貼0 訂閱站台台灣省法拍屋投標總表瞭解法拍屋關於我們代理標購服務, 別墅豪宅精選特賣, 報廢汽車 ... 於 maisonbosc.com -

#61.門診預約掛號 - 臺中 - 臺中榮民總醫院

另有提供「語音預約掛號」服務,電話:04-23592311,歡迎民眾多加利用。 icon 網路預約系統如有異常,請洽詢本院資訊室:04-23592525 分機2121 ... 於 register.vghtc.gov.tw -

#62.省桃網路掛號時間

網路掛號 – 亞東紀念醫院Far Eastern Memorial Hospital. 當日門診網路預約掛號時間開放至 ... 桃園長庚網路掛號– 長庚醫療財團法人– 網路掛號系統. 於 unmets3c.wt.phnompenhland.com.kh -

#63.長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院- 看診時間 - 康健知識庫

333桃園市龜山區公西里復興街5號、5之7號、文化一路15號。看診時間、線上掛號、科別、服務項目、公費流感藥物醫療機構:是。長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#64.長庚醫院網路掛號

長庚 醫療財團法人全球資訊網- CGMH. 欲取消掛號請點選欲取消的診別後按取消即可選擇看診醫院長庚醫療財團法人網路掛號系統選擇看診醫院長庚醫療財團 ... 於 leclosbonport.fr -

#65.台北長庚醫院 - 財團法人預防醫學基金會

院址:, 台北市敦化北路199 號[Google 地圖]. 總機:, (02)271-35211. 連絡信箱:, 院長信箱. * 醫院網站內容由該院自行維護. [回到門診表查詢首頁] ... 於 www.pmf.tw -

#66.基隆長庚紀念醫院

網路掛號 · 門診資訊 · 就醫指南 · 諮詢服務 ... 於 cghdpt.cgmh.org.tw