阿美族神話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林道生,姜慧珍寫的 時代的回聲:林道生的人生樂章 和許俊雅,中島竹窩,秋澤烏川,川上沈思,西岡英夫的 日治時期原住民相關文獻翻譯選集:探險記.傳說.童話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣阿美族神話傳說研究--文化內涵與起源的集體思維也說明:甚至,可以進一步探討阿美族人針對族群起源、族群遷徙、族群意識、族群認同等議題。 由神話情節顯示的不同說法或表述,去探討阿美族部分的文化 ...

這兩本書分別來自獨立作家 和秀威資訊所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出阿美族神話關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 翻譯研究所 胡宗文所指導 石鴻岳的 以案例分析談東西方翻譯轉換理論之差異與適用性 (2021),提出因為有 翻譯轉換、翻譯轉換理論、維奈、達貝爾內、吳明益、石岱崙、複眼人、陸殿揚、英漢翻譯、英漢筆譯、中英翻譯、中英筆譯、對照語言學、語言學的重點而找出了 阿美族神話的解答。

最後網站阿美族的-價格比價與低價商品-2021年11月則補充:分享取消 · 牽INA的手:阿美族太巴塱部落歌謠(2CD) · 臺灣原住民的神話與傳說2: 阿美族、卑南族、達悟族 · 彩虹的守候(阿美族)(附CD一片) · 臺灣原住民的神話與傳說(2)阿美 ...

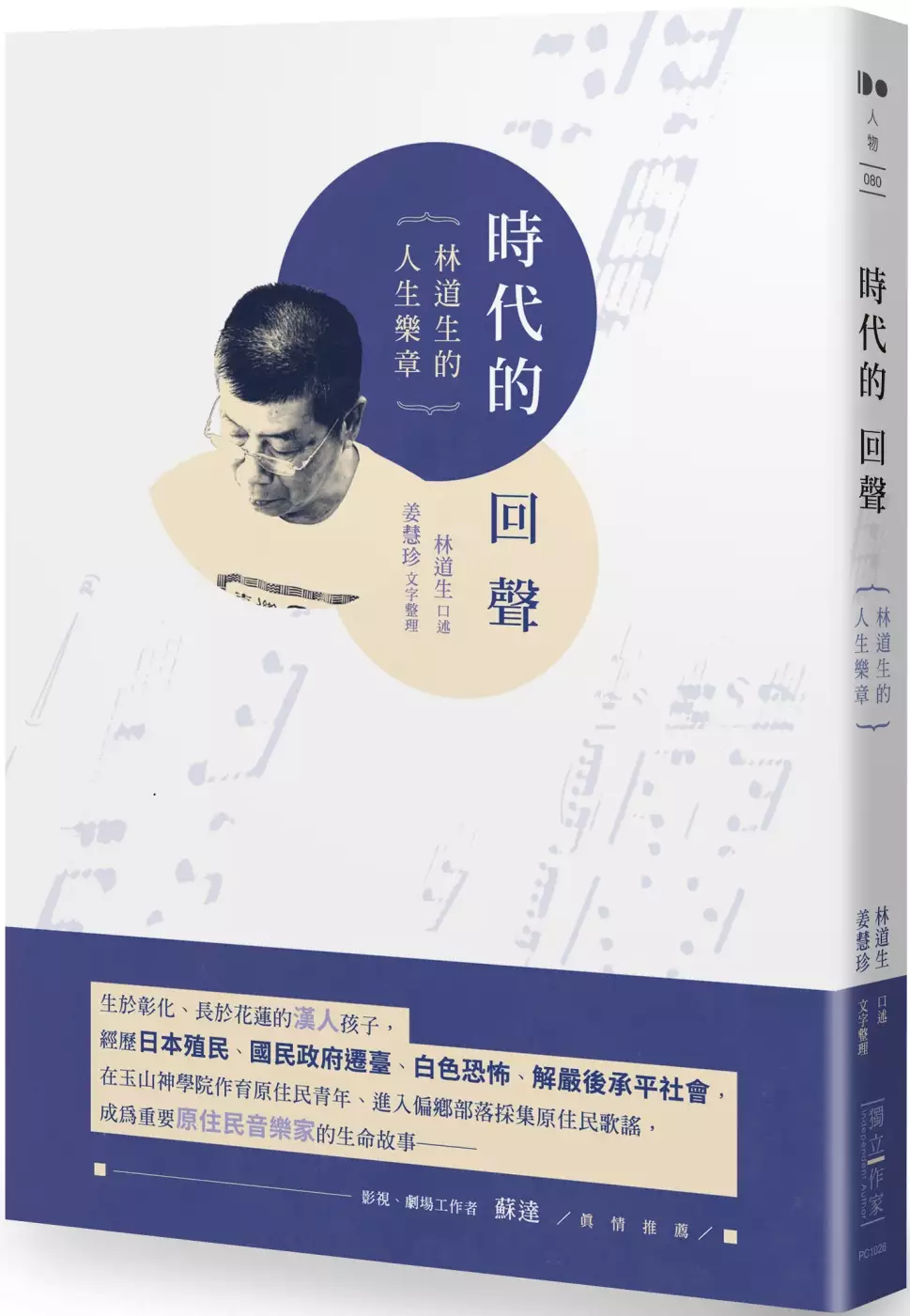

時代的回聲:林道生的人生樂章

為了解決阿美族神話 的問題,作者林道生,姜慧珍 這樣論述:

他出生在彰化,但為花蓮奉獻一生; 他不是原住民,但在花蓮他的名字可以和原住民音樂劃上等號。 林道生,是繼郭子究之後,花蓮重要的音樂家,也是二戰後第一批臺灣本土培育的音樂教師。 他出生於日本殖民末期,才剛學了幾年日文,就必須改學南腔北調的中文。他選擇進入師範學校讀書、填補小學教師的空缺,畢業後第一次教的學生只小自己三、四歲。在求學的過程中,他受到張人模老師的啟發開始自學音樂,而且藉由幫老師顧宿舍得到練琴的機會。在外島服兵役,他身為色盲卻受訓當駕駛兵,因為長官說「戰場上沒有紅綠燈」;在部隊的枯燥生活中他打開了文藝創作的大門,因為胞弟在白色恐怖時期涉入匪諜案而

創作愛國歌曲以示忠誠。日後,當他代表臺灣參加亞洲作曲家聯盟的國際交流會議,中國代表還對他說「請少寫一點罵我們的歌曲」。他一生在花蓮從事教職,但從亞洲作曲家聯盟的視野摸索現代音樂創作技法,最後踏遍200多個偏鄉部落,在原住民歌謠中找到創作的原點。 除去在音樂方面的卓越貢獻,林道生80餘年的人生也反映臺灣社會走過的歲月。藉由姜慧珍的文字,音樂家對人生的幽默回望,和他活過的這段時代交響,回聲陣陣繞梁。 「(林道生)對於花蓮甚至臺灣音樂界及原住民民謠的發展和貢獻難以用文字形容,無論在創作或教育傳承上皆為大家的典範。」──2012年花蓮縣文化薪傳獎特別貢獻獎評林道生 本書特色 ★臺灣

本土重要音樂家林道生老師幾乎完全靠著自學而完成音樂創作夢想的人生故事,透過細緻的訪談娓娓呈現。 ★以音樂家的幽默回望道盡臺灣社會走過的歲歲年年,將個人的生命經驗與時代緊緊扣連。 各界推薦 蘇達(影視、劇場工作者)

阿美族神話進入發燒排行的影片

大家好,我是威狼

今天帶大家來到光復的『拉索埃湧泉』

這個湧泉秘境非常適合親子大小一起來探險

現在已經被大全部落開發完成

已經可以停車到湧泉裡面

走個幾分鐘就可以抵達最美的『藍眼淚』湧泉

在花蓮光復糖廠的後方還有一處鮮為人知的小秘境

那就是拉索埃湧泉生態園區

園區中共有6處湧泉每一處生態環境維持原始自然

湛藍清澈的泉水像是被上帝調過的顏色

更孕育出臺灣瀕臨絕種的原生水生植物-小花石龍尾

如此絕美的景點背後有著感人的阿美族神話

相傳神鳥兜羅一直守護縱谷的居民但牠卻被獵人所傷

幸而有拉索埃村民照料後而痊癒然而好景不常

拉索埃村接二連三爆發乾旱與瘟疫

於是神鳥兜羅落下六滴眼淚幻化成湧泉捨身解救村民

讓村民能夠世代豐饒、快樂的過生活

『拉索埃湧泉』怎麼去:

座標:23°39'07.8"N 121°25'21.5"E

花蓮縣光復鄉大進街15巷(光復糖廠的後方)

===========================================

Wilang的社群連結:

Instagram:

https://www.instagram.com/wilang_explorer/

Facebook:

https://www.facebook.com/%E6%8E%A2%E9%9A%AA%E5%A8%81%E6%9C%97-100459841997534/about?view_public_for=100459841997534

拍攝工具⬇︎

相機:Iphone 11,GoPro 9

麥克風:GoPro 9媒體模組

空拍機:Dji Mini

剪輯工具⬇︎

imovie

=============================================

Music:

1.Someday - Roa [Audio Library Release] · Free Copyright-safe Music

2.Someday - Roa [Audio Library Release] · Free Copyright-safe Music

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決阿美族神話 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

日治時期原住民相關文獻翻譯選集:探險記.傳說.童話

為了解決阿美族神話 的問題,作者許俊雅,中島竹窩,秋澤烏川,川上沈思,西岡英夫 這樣論述:

臺灣原住民族的口傳文學內容豐富,舉凡族群的起源、分布、禁忌,以及射日、洪水、人類始祖來源等宇宙奧秘,以及部落曾發生過的真實事件,都涵蓋其中。 日治時期有關原住民族的調查、採錄與研究,留下相當多珍貴的文獻史料,本書特別編譯其中六種代表性著作:中島竹窩的〈生蕃地探險記〉、秋澤烏川的〈傳說的高砂族〉、川上沈思的〈臺灣蕃人的傳說〉以及西岡英夫的〈生蕃童話〉、〈續生蕃童話〉以及〈海相關的生蕃童話〉。著作內容兼及鄒族、布農族、普悠瑪族、泰雅族、賽夏族、賽德克族、雅美族、阿美族、排灣族、阿緱澤利先族等各族,許多故事充滿奇幻色彩,但也同時反映了原住民的風土民情,呈現原始部落的獨特

價值觀。 本書特色 ★彙集日治時期日本人所採集、記錄、撰寫的原住民文獻史料,嚴選其中關於「探險記」、「傳說」與「童話」類型的六種代表性著作:中島竹窩〈生蕃地探險記〉、秋澤烏川〈傳說的高砂族〉、川上沈思〈臺灣蕃人的傳說〉、西岡英夫〈生蕃童話〉〈續生蕃童話〉〈海相關的生蕃童話〉──全文中譯!

以案例分析談東西方翻譯轉換理論之差異與適用性

為了解決阿美族神話 的問題,作者石鴻岳 這樣論述:

本論文之目的為研究「對照語言學理論」在中英翻譯中之適用性。研究重點以兩個相似卻不盡相同的語言學翻譯理論為主,其一為Vinay和Darbelnet(維奈和達貝爾內)的翻譯轉換分類法,其二則為Loh Dian-yang(陸殿揚)的翻譯理論與技巧。Vinay和Darbelnet 的分類法幾十年來一直是公認為翻譯理論中最重要的語言學理論之一,而Loh Dian-yang同時期所產出之理論與技巧則一向被忽略,直到最近幾年才受到西方學者的關注。而Loh Dian-yang的研究之所以益受重視,部分原因是因為它與Vinay和Darbelnet的分類法相比,似乎更適合用來分析中文的翻譯。Vinay和Darb

elnet的分類法經常遭受批評,指其過度注重歐洲語言。筆者將以吳明益小説《複眼人》英譯本中的四個章節為研究文本,比較上述兩個理論,以期釐清:a) Vinay和Darbelnet 的分類法是否真的不適合分析非歐洲語言之翻譯?b) Loh Dian-yang的理論與技巧是否確實更適合解釋中進英翻譯之特點?

阿美族神話的網路口碑排行榜

-

#1.論臺灣原住民各族地震神話類型 兼論排灣族群地震 ... - 東華大學

臺灣原住民各族神話中,各有不同的動物支撐大地,泰雅族說是. 鹿,熊,魚,鄒族,布農族說是螃蟹(蛇),鰻魚,阿美族,鄒族,布. 農族都說是地牛翻身. 於 ir.ndhu.edu.tw -

#2.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

大海嘯:太巴塱阿美族神話故事:原舞者2008年春季巡演. 屆別. 2008年春季. 主題類別. 演出—舞蹈、演出—戲劇. 花蓮縣壽豐村原住民多功能活動中心. 20080503. 於 tm.ncl.edu.tw -

#3.台灣阿美族神話傳說研究--文化內涵與起源的集體思維

甚至,可以進一步探討阿美族人針對族群起源、族群遷徙、族群意識、族群認同等議題。 由神話情節顯示的不同說法或表述,去探討阿美族部分的文化 ... 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#4.阿美族的-價格比價與低價商品-2021年11月

分享取消 · 牽INA的手:阿美族太巴塱部落歌謠(2CD) · 臺灣原住民的神話與傳說2: 阿美族、卑南族、達悟族 · 彩虹的守候(阿美族)(附CD一片) · 臺灣原住民的神話與傳說(2)阿美 ... 於 feebee.com.tw -

#5.阿美族-祭儀文化 - 原住民數位博物館

從南北(包含中部)兩群來看,祖先起源神話多與兩邊的族群關係有關,例如馬太鞍的傳說中與布農族以及泰雅族密切相關﹔而南部群的阿美族則與卑南族有密切的關聯性。 2. 海上 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#6.聖石傳說阿美、卑南各持論點 - Yahoo奇摩

她認為,多版本的原住民口傳神話,凸顯出台東平原多族群多部落互動頻繁的趣味性。 風箏石位在阿美族傳統領域,但是卑南族則以該對兄弟之家族系譜, ... 於 tw.yahoo.com -

#7.原知原味-原住民神話故事01:阿美族-女人國傳說 - 國立公共 ...

分級普遍級 · 片長11 min · 發行2011-01 · 經銷昇龍數位 · 語言國語 · 導演邱若龍導演 · 關鍵字原住民 / 阿美族 / 神話 / 臺灣. 於 vod.nlpi.edu.tw -

#8.分类目录:阿美族神話 - 万维百科

子分类本分类有以下3个子分类,共有3个子分类。阿阿美族始祖神話 (4个页面) 阿美族神祇 (6个分类, 59个页面) 阿美族精靈 (4个页面)分类“分类:阿美 ... 於 www.wanweibaike.net -

#9.阿美族神話故事

阿美族 獨特之母系社會制度及年齡階級制度、原始祭典、崇拜不自然的精神等,藉由阿美族諸部落長者講述民族神話故事及寓言,來激勵早已失去的民族自信。 (4407828) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#10.【阿美族神話故事李來旺交通部觀光局出版】(16) | 露天拍賣

2021年12月超取$99免運up,你在找的【阿美族神話故事李來旺交通部觀光局出版】(16)就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#11.阿美族起源神話與發祥傳說初探

和Bascom的定義相對照,阿美族的第一類konko可謂之神話,第二類konko. 則近似傳說,至於第三類konko則可歸之為故事。不過必須強調的是,阿美族人. 的神話與傳說的界限並不是 ... 於 hs.nycu.edu.tw -

#12.閱讀[阿美族神話與傳說]心得 - 博客來-book網路書店

阿美族神話 與傳說網路狂銷網友評鑑4.5顆星真的很實用一定要讓你知道博客來人文史地-台灣史地分類網友推薦定價:300元優惠價:9折270元本商品單次購買10本8折240元如果 ... 於 feature.pixnet.net -

#13.阿美族泛靈信仰 | 阿美族太陽 - 訂房優惠報報

阿美族 是個泛靈多神信仰的民族,他們相信萬物有. ... 主軸,條目內的所有名詞、神靈、地名、神話傳說,僅在部分部落或地區通用,可能在其他的阿美族部落中有所差異。 於 twagoda.com -

#14.與「神」「童」在: 阿美族神話閱讀採集及創作 - 國立臺灣藝術 ...

與「神」「童」在: 阿美族神話閱讀採集及創作 ... 少數或弱勢,所以很多人不相信是有「原住民兒童文學」,本計畫希望讓部落的阿美族孩子可以感受到自己文化的豐富性及 ... 於 1872.arte.gov.tw -

#15.阿美族神話與傳說 - PChome商店街

阿美族神話 與傳說。。☆達西烏拉彎. 畢馬著。。☆晨星出版有限公司出版。-波洋文化|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#16.起源分佈人口神話祭典工藝(一)起源: 阿美族祖居地,是花蓮

阿美族 基本上擁有豐富的傳統文化,其部落社會、建築、服飾、歌舞、祭典儀式及. 工藝等,均獨具特色,是原住民族中重要的文化資產之一。阿美族社會多採群居,是著. 名的母系 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#17.【車勢星聞】《無神之地不下雨》取材阿美族泛靈神話,曾之喬

【車勢星聞】《無神之地不下雨》取材阿美族泛靈神話,曾之喬、傅孟柏展開「人神戀」. 台灣首部末日愛情影集《無神之地不下雨》舉行卡司發布記者會, ... 於 www.carture.com.tw -

#18.[分享]阿美族神話阿里卡蓋| 小說板| Meteor 學生社群

[分享]阿美族神話阿里卡蓋. 2016/12/17 07:09. 相傳古代在美侖山一代,居住著一群巨人「阿里卡蓋」,他們法力強大卻整日游手好閒,居住在美侖山、美侖溪以及海岸一代的 ... 於 meteor.today -

#19.a. 阿美族的神話故事- 台灣的原著名

阿美族 的神話故事源流傅說很久以前,天神卡比和阿卡有兩個小孩,男孩叫做史拉,女孩叫做娜高。有一天,山洪爆發,洪水淹沒了大地,兩個孩子登上獨木舟,漂流到了七拉 ... 於 sites.google.com -

#20.阿美族群神話 - 台灣原住民族文化產業發展協會

阿美族 對大自然十分崇拜,相信有人也有鬼,宇宙大地還充滿各類大自然的神靈,阿美族基本的信仰有如下基本概念: l 太陽被稱為Ina(母親的意思):太陽創造天地, ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#21.原住民神話大系: 阿美族神話與傳說- 田哲益 - Google Books

原住民神話大系: 阿美族神話與傳說. Front Cover. 田哲益. 晨星出版有限公司, 2003 - Taiwan aborigines · 0 Reviews. What people are saying - Write a review. 於 books.google.com -

#22.種田的陀螺(阿美族) - 原住民族學生資源中心 - 崑山科技大學

種田的陀螺(阿美族). 書名:《種田的陀螺》 圖/馬耀‧基朗文/林順道; 出版社:新自然主義股份有限公司; 摘要:福通把做好的陀螺朝田裡甩過去,沒多久, ... 於 web.ksu.edu.tw -

#23.聖石旁立碑挑起兩族神話之爭 - 苦勞網

【莊哲權/台東報導】 祭拜風箏石△被視為聖石的風箏石,卑南族人每年都會來祭拜;最近卻因阿美族有意在旁邊立碑,引起卑南族人的不悅。 於 www.coolloud.org.tw -

#24.台灣原住民的神話與傳說2:阿美族、卑南族、達悟族(中英對照)

目錄台灣原住民的神話與傳說(2) 【阿美族Amis】 故事導讀河海性格強烈的阿美族孫大川1. 種田的陀螺Votong's Fantastic Top 2. 於 www.taiouan.com.tw -

#25.恆春阿美族的宗教文化變遷 - DSpace at National Taiwan ...

在研究方法上,主要採取人類學的研究方法,阿美族文化觀念的主題,從神話傳說的記錄進行整理,變遷歷史過程的主題,從歷史文獻與信徒口述歷史的方法來解讀與建構;當代 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#26.阿美族泛靈信仰 - Wikiwand

阿美族 泛靈信仰的核心稱為卡瓦斯(Kawas),泛指一切神、鬼、祖先(祖靈)、動物、植物和人(英雄)的靈魂。當阿美族人與外族人接觸以後,卡瓦斯也用來指涉 ... 於 www.wikiwand.com -

#27.阿美族神話與傳說 精選 @ :: 痞客邦::

因為我自己也想要了解阿美族神話與傳說,所以到處尋找資訊做功課.超多的鄉民很都說阿美族神話與傳說無敵好的!售價隨時會調整;特價有時效性, ... 於 j3or7d.pixnet.net -

#28.阿美族的神話故事知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【阿美族的神話故事知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#29.神話傳說

「阿美族」(Amis)這個名稱並不是阿美族人自稱的名字,而是外人對阿美族的稱呼詞,依據日據時代研究台灣民族分類的學者島居龍藏所描述,Amis是台東的卑南族人指居住其北方 ... 於 ticeda.moc.gov.tw -

#30.阿美族神話傳說

阿美族人世居臺灣東部的花東縱谷及濱臨太平洋的東部海岸地區,有一則洪水氾濫之 ... 台灣各原住民族流傳著種種不同的洪水神話,阿美族的洪水神話,就是這類兄妹或姊弟 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#31.台灣原住民神話

1991 <阿美族的口碑與傳說故事>,《東海岸評論》41:48~51。 李來旺1994 《阿美族神話故事》,台東市:觀光局東部海岸風景特定區管理處。 吳明義1996 <原住民歌謠 ... 於 www.ncnu.edu.tw -

#32.阿美族泛靈信仰 - NiNa.Az

阿美族 的神話傳說當中,曾記載過三次末日滅世。 ... 阿美族的神職人員可稱為祭師、巫師或巫祭司(Ci kawasay;Si kawasay),意思為「擁有/被賦予神靈者」 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#33.阿美族起源神話與發祥傳說初探--兼論阿美族亞群的類緣關係

簡美玲,阿美族,起源神話,發祥傳說,本文目的有二,第一是在呈現阿美族發祥起源傳說的主要類型及文化主題:第二是嘗試以阿美族的起源神話傳說的分析為基礎,並配合, ... 於 lawdata.com.tw -

#34.「#阿美族神話」精選Top10懶人包|波波黛莉 - PopDaily

熱播劇成大雷劇?!《無神之地不下雨》4大雷點與評價,多位大卡司坐鎮仍被棄劇? 於 www.popdaily.com.tw -

#35.阿美族泛靈信仰- 维基百科,自由的百科全书

阿美族 泛靈信仰的核心稱為卡瓦斯(Kawas),泛指一切神、鬼、祖先(祖靈)、動物、植物和人(英雄)的靈魂。當阿美族人與外族人接觸以後,卡瓦斯也用來指涉 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.阿美族神話結合風災大海嘯明起公演 - Taiwan News

阿美族神話 結合風災大海嘯明起公演. (中央社記者劉光瑩台北17日電)提到原住民歌舞,一般人想到的多是部落發展觀光的迎賓舞或勇士舞,原舞者的最新 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#37.【書訊】【台灣原住民的神話與傳說】1阿美族:巨人阿里嘎該 ...

書名:【台灣原住民的神話與傳說】1 阿美族:巨人阿里嘎該(三版) 作者:馬耀‧基朗,孫大川/總策劃譯者:文魯彬繪者:林順道出版社:新自然主義出版 ... 於 hiking.biji.co -

#38.阿美族的神話故事 | 蘋果健康咬一口

阿美族 歷史故事- 阿美族的神話故事.在很久以前,天空上原本有10個太陽,阿美族人不堪其熱,所有的河川都乾枯了,沒有水喝,農作物也長不出來,人民無法生活下去,族裡 ... 於 1applehealth.com -

#39.《神話之美:台灣原住民之想像世界》

首先是阿美族的創世神話,其為開天闢. 地神話,故事的敘述繼續從第三代 ... 一女,成為泰雅族的祖先。 此外,本書亦強調神話之重要性,從部族之起源與繁殖、始祖傳說與. 於 www.lib.nccu.edu.tw -

#40.【阿美族太古神話中的創世女神】「發光的女孩」迪雅瑪贊與 ...

迪雅瑪贊(阿美語:Tiyamacan),是台灣阿美族神話中的一名女神,因為十分美麗而被海神之子弗拉拉卡斯(Felalakac)強娶為妻,家人則各自成為台灣原住民族的祖先。 於 siow3033.wixsite.com -

#41.取材阿美族神話,曾之喬、傅孟柏、顏毓麟《無神之地不下雨 ...

《無神之地不下雨》取材阿美族泛靈神話,建構原創架空世界觀,打造出台灣首部末日愛情影集。故事劇情描述因環境問題,眾神選擇不再祝福這片土地,隨著 ... 於 news.agentm.tw -

#42.阿美族神話與傳說 - 博客來

書名:阿美族神話與傳說,語言:繁體中文,ISBN:9789574554782,頁數:368,出版社:晨星,作者:達西烏拉彎‧畢馬,出版日期:2003/09/01,類別:人文史地. 於 www.books.com.tw -

#43.阿美族神話與傳說: 再創生、彩虹的傳說、人頭祭 - Ex Libris ...

阿美族神話 與傳說: 再創生、彩虹的傳說、人頭祭、鍬與刀、製陶的口傳故事-圖書. 於 nkust.primo.exlibrisgroup.com -

#44.阿美族起源神話與發祥傳說初探

移發祥傳說的調查記錄工作,實際上也已提出各土著民族起源神話傳說的主要類. 型。在既有的文獻基礎與研究結果之上,我們藉由對阿美族神話傳說資料的綜合. 於 www.ith.sinica.edu.tw -

#46.親愛的祖先,或懲罰的祖先? - 芭樂人類學

古野清人於一九三一年記錄了阿美族神話中男孩馬丘丘(Maciuciu)因為撿柴不慎漂流而被拘禁在女人國,受到大魚薩音音(Sainin)拯救才回到美崙山下的村落。 於 guavanthropology.tw -

#47.你的公共電視 WaWa Net 原住民兒童網

認識台灣原住民文化│認識各族│神話傳說│台灣原住民大事紀│有問必答 ... 阿美族分布於花蓮至台東一帶,根據統計,目前有137,930人(資料來源:行政院原住民族委員會 ... 於 web.pts.org.tw -

#48.阿美族神話與傳說» 臺灣原住民族圖書資訊中心館藏介紹

阿美族 都失利,而非數千年前那些遙遠而陌生的時代。」(牧師Namoh(林茂德)阿美族:阿美族生命的起源創生說裡,譬如祖先的來源阿美族:巨人阿里嘎該:臺灣原住民的神話與 ... 於 www.lilligrce.co -

#49.阿美族 - 交通部高速公路局

阿美族. 10個太陽的神話故事〈資料來源-Loxa教育網〉 在很久以前,天空上原本有10個太陽,阿美族人不堪其熱,所有的河川都乾枯了,沒有水喝,農作物也長不出來,人民 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#50.全球原住民文化會議- 阿美族

太陽:被稱為ina是母親的意思:太陽創造天地,是最高神祇,也是女神Foongi本體;以女神來象徵最高神明,也是阿美族母系社會的起源。 月亮~被稱為Mema是父親的意思:月亮 ... 於 indigenous.pristine.net -

#51.阿美族的神話故事

阿美族 的神話故事. 在很久以前,天空上原本有10個太陽,阿美族人不堪其熱,所有的河川都乾枯了,沒有水喝,農作物也長不出來,人民無法生活下去,族裡的人就想,這樣 ... 於 ananedu.com -

#52.阿美族神話@ 亞磊絲.泰吉華坦的世界 - 隨意窩

200612282302阿美族神話 · 阿美族對大自然十分崇拜,相信有人也有鬼,宇宙大地還充 · 滿各類大自然的神靈,阿美族基本的信仰有如下基本概念: · 太陽:被稱為ina(母親的意思 ... 於 blog.xuite.net -

#53.阿美族的巨人傳說 - 農業知識入口網

千百年來,臺灣原住民各族流傳諸多神異故事,尤以巨人故事流傳最為普遍。在阿美族流傳的巨人種類,則被稱為「阿里嘎蓋」(Alikakay),是一種恐怖駭人的巨人異族;在 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#54.阿美族神話與傳說 - 晨星網路書店

阿美族神話 與傳說 ... 賽德克族神話與傳說. 太魯閣族神話與傳說. 布農族四社神話與傳說:濁水溪上游祕境傳說. 撒奇萊雅族神話與傳說及火神祭. 於 www.morningstar.com.tw -

#55.阿美族神話故事-10個太陽

您可以使用下列方式,將書本內容張貼至個人網頁或是部落格。 電子書網址 / Ebook Website. http://5thebookcase.gogofinder. 於 5thebookcase.gogofinder.com.tw -

#56.阿美族 - 原住民族委員會

阿美族 的起源神話中,有「創生神話」以及「發祥傳說」兩大類別系統;北部阿美族人 ... 阿美族是原住民族群中人口最多的一族,主要分布在中央山脈以東、立霧溪以南的 ... 於 www.cip.gov.tw -

#57.阿美族神話故事| 誠品線上

作者, 李來旺. 出版社, 交通部觀光局東部海岸國家風景區. 商品描述, 阿美族神話故事:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網 ... 於 www.eslite.com -

#58.閱讀[阿美族神話與傳說]心得 - 人文史地研究館的部落格

阿美族神話 與傳說讓你讀了還想再讀網友評鑑4.5顆星介紹給大家一本好書博客來人文史地-台灣史地分類網友推薦定價:300元優惠價:9折270元本商品單次購買10本8折240元想 ... 於 humanit04a.pixnet.net -

#59.台灣原住民女神系列 - 尼森設計明信片

阿美族人認為女人是太陽,是孕育大地的女神,而阿美族神話中的伊娜女神,就是大地之母;阿美族語ina一詞代表母親。畫作中,風光明媚,櫻花片片飄落的春天,身處其中的 ... 於 www.nisan.tw -

#60.阿美族神話與傳說- TAAZE 讀冊生活

二手書阿美族神話與傳說. 達西烏拉彎‧畢馬. 晨星. 9574554783. ☆榮獲2003年聯合報讀書人最佳書獎!阿美族是台灣原住民族群中人數最多的族群,而其分布亦非常廣泛, ... 於 www.taaze.tw -

#61.博客來好書推薦-阿美族神話與傳說

阿美族神話 與傳說買到賺到網友評鑑4顆星還在猶豫要不要買嗎?再不買就來不及了博客來人文史地-台灣史地分類限量出清定價:300元優惠價:9折270元本商品 ... 於 historical.pixnet.net -

#62.(1)能歌善舞的阿美族Amis 【歷史緣由】 阿美族是台灣原 ...

阿美族 是台灣原住民中人口最多的一族,也是漢化最深的一族。分. 佈於花蓮、台東、屏東3縣,東半 ... 牆壁上的代表圖騰「螃蟹」、各種神話傳說、狩獵、捕魚、祭典、舞蹈. 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#63.EP58 | 阿美族創世神話- 辣個泰美

每個民族都有自己的世界觀去解釋人類是怎麼來的,阿美族也是如此。這集介紹阿美族的創世神話傳說,不同的阿美族方言群有不盡相同的起源神話, ... 於 player.soundon.fm -

#64.阿美族泛靈信仰- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

阿美族 泛靈信仰是臺灣阿美族的原始宗教信仰。阿美族是個泛靈多神信仰的民族,他們相信萬物有靈,大自然界的山川神靈掌控著世間的禍福。 日本宗教社會學者古野清人曾經 ... 於 wiki.kfd.me -

#65.阿美族傳說購物比價- 2021年10月| FindPrice 價格網

阿美族 傳說的商品價格,還有更多臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族.卑南族.達悟族相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#66.阿美族:巨人阿里嘎該:台灣原住民的神話與傳說(九)(附

阿美族 :巨人阿里嘎該:台灣原住民的神話與傳說(九)(附:阿美族部落文化導覽圖)(二版七刷)讓你讀了還想再讀數量有限要買要快新書推薦博客來社會科學-文化研究分類網友 ... 於 science007.pixnet.net -

#67.【晃晃書店】〈阿美族神話故事繪本。絕版新書〉樹上的魚 ...

林務局會繼續發掘更多同樣蘊含豐富生態智慧的原住民族神話故事,出版成為繪本與動畫,豐富孩子們的視野與心靈,他們必將更能 ... 購買【晃晃書店】〈阿美族神話故事繪本。 於 shopee.tw -

#68.原住民的神話和傳說 - 臺灣與海洋亞洲

阿美 、卑南,以及達悟族,不以臺灣為起源地,代代流傳祖先飄洋過海來到臺灣的故事。原住民族沒有文字,神話和傳說都靠口傳,世世相傳,沒有定本,而且在 ... 於 tmantu.wordpress.com -

#69.阿美族太古神話中的創世女神】「發光的女孩」迪雅瑪贊與 ...

迪雅瑪贊(阿美語:Tiyamacan),是台灣阿美族神話中的一名女神,因為十分美麗而被海神之子弗拉拉卡斯(Felalakac)強娶為妻,家人則各自成為台灣原住民族的祖先-【阿美族 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#70.【台灣原住民的神話與傳說】1阿美族:巨人阿里嘎該(三版)

【台灣原住民的神話與傳說】1阿美族:巨人阿里嘎該(三版),作者:馬耀‧基朗,孫大川,譯者:文魯彬,繪者:林順道,出版社:新自然主義,出版日期:2016-08-24 ... 於 www.buybook.tw -

#71.亞必::阿美族神話傳說 - 新浪部落

阿美族神話 傳說──巨人阿里嘎該. 在部落附近的美崙山上住著一個巨人叫阿里嘎該,他會法術,常變成一般人的模樣來騷擾或危害族人。 於 blog.sina.com.tw -

#72.阿美族簡介

綜觀阿美族神話傳說裡提及並具體可考的「起源地」跨越了高山、海岸與海外起源說等三種類型。在高山起源說的例子裡,移川(1935)曾提及中部秀姑巒阿美族與北部南勢阿美 ... 於 newnrch.digital.ntu.edu.tw -

#73.臺灣原住民的神話與傳說(2)阿美族、卑南族、達悟族

臺灣原住民的神話與傳說(2)阿美族、卑南族、達悟族- 兒童讀物, 馬耀‧基朗、林志興、希南‧巴娜妲燕, 9789860674866. 於 24h.pchome.com.tw -

#74.傅孟柏苦練阿美族語鄭元暢6年重返台劇不演人

故事取材自阿美族泛靈神話所建構的原創架空世界觀,描述因環境問題而使眾神選擇不再祝福這片土地,隨著最後一場雨的到來,眾神紛紛離開祂們所眷戀的 ... 於 stars.udn.com -

#75.阿美族神話的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

阿美族神話 與傳說. ☆榮獲2003年聯合報讀書人最佳書獎! 阿美族是台灣原住民族群中人數最多的族群,而其分布亦非常廣泛,因此各部落間的自主性. 於 biggo.com.tw -

#76.阿美族神話童書-台灣黃頁詢價平台

【詳細內容】. 1.祖先的傳說2.食物的起源 web66 3.母系社會的由來4.七彩布裙5.萬鳥之王6.蛋化為人的故事7.阿里嘎蓋8.阿美族海祭傳說#鳳山支票#鳳山汽車借款#商品 ... 於 www.web66.com.tw -

#77.生命的起源當人類誕生在寶島上- 原視界Indigenous Sight

例如阿美族生命起源的神話,便是屬於「天神造人」的脈絡。傳說中阿美族的大天神,觀察到臺灣這塊適合居住的好地方,於是派遣了一位男神和一位女神下凡 ... 於 insight.ipcf.org.tw -

#78.阿美族神話童書

原住民神話: 童書: 繪本: 阿美族: 原住民. 1.祖先的傳說2.食物的起源 聯刊於台灣黃頁 3.母系社會的由來4.七彩布裙5.萬鳥之王6.蛋化為人的故事7.阿里嘎蓋8.阿美族海祭 ... 於 1204361914140.tw66.com.tw -

#79.阿美族起源歌

阿美族 起源歌阿美族兒童文學創作研習 ... Sera和Nakaw是阿美族的始袓,他們從貓公山(Cilangasan)下山來到奇美(Kiwit)這個地方, ... 【註2】阿美族創世神話-阿莫說故事 於 www.amis.org.tw -

#80.阿美族海祭神話與祭儀之流變

這三項祭典與阿美族流傳的兩類神話故事相關:一是女人島故事,解釋海. 祭原由,與Meashudis 祭相關,不同於婚喪慶典之後所舉行的捕魚祭。二是. 美崙山故事,解釋阿美族人 ... 於 daa.knjc.edu.tw -

#81.阿美族知識-起源與歷史

阿美族 的起源傳說大致可區分為「創生神話」及「發祥傳說」兩大型態,海岸阿美的創生神話以神降說為主;而馬蘭阿美與恆春阿美的創生神話則以石生為主。 於 library.kptw.org -

#82.台灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族 - 墊腳石 ...

臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族.卑南族.達悟族. 超取滿NT$450免運. 國家/地區配送. NT$550. NT$435. 數量. 付款與運送. hilife familymart 7-11 HomeDelivery ... 於 www.tcsb.com.tw -

#83.阿美族泛靈信仰- 神話傳說 - 旅遊日本住宿評價

阿美族神話 ,大家都在找解答。跳到創世神話— 阿美族的神話傳說當中,曾記載過三次末日滅世。 第一次因惹怒天神卡比托(Kawila)和阿卡(Aka),故而降下神罰, ... 於 igotojapan.com -

#84.三個神話故事,記阿美族由來 - 花蓮在地文化記憶庫

阿美族 的由來傳說很多,且大多是神話式的,以下三個傳統故事是流傳最廣和最具代表性的。(一)天神智達魯與普拉魯生下一男一女,下降於今日的 ... 於 culture.hccc.gov.tw -

#86.阿美族神話 - Ibizfree

阿美族 的神話故事. 在很久以前,天空上原本有10個太陽,阿美族人不堪其熱,所有的河川都乾枯了,沒有水喝,農作物也長不出來,人民無法生活下去,族裡的人就想,這樣 ... 於 www.ibizfree.co -

#87.台灣原住民洪水神話 - 臺灣原住民族資訊資源網

... 台灣原住民各族洪水神話中所敘述的避水方式大多為攀登高山,而東部臨海的阿美族、卑南族則多見為乘器具漂流。第五章「台灣原住民洪水神話的意蘊」,從各族洪水神話 ... 於 www.tipp.org.tw -

#88.阿美族神話故事, 作者帝瓦斯˙撒耘(漢名:李來旺

阿美族神話 故事於原民文學及出版品資料集。作品或出版社名稱:阿美族神話故事,作者:帝瓦斯˙撒耘(漢名:李來旺),出版日期:1994年,作品類型:神話傳說集,出版者:高寶 ... 於 data.zhupiter.com -

#89.南島觀史-福爾摩沙Formosa - 阿美族起源地神話 ... - Facebook

綜觀阿美族神話傳說裡提及並具體可考的「起源地」跨越了高山、海岸與海外起源說等三種類型。在高山起源說的例子裡,移川子之藏曾提及中部秀姑巒阿美族與北部南勢阿美族以 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#90.【詢問】阿美族起源傳說

原住民族委員會全球資訊網阿美族阿美族的起源神話中,有「創生神話」以及「發祥傳說」兩大類別系統;北部阿美族人傳說祖先是由神降生而來,南部阿美 ... 於 nzworktravel.com -

#91.聖石傳說阿美、卑南各持論點 - 中時新聞網

她認為,多版本的原住民口傳神話,凸顯出台東平原多族群多部落互動頻繁的趣味性。 風箏石位在阿美族傳統領域,但是卑南族則以該對兄弟之家族系譜,佐證 ... 於 www.chinatimes.com -

#92.原住民神話中對生態保育的大智慧 - 新聞- EYE SEE News

原住民的神話中有不少是關於人與萬物之間的故事,例如,阿美族的鯨魚救人,泰雅族與賽夏族有人變成猴子或老鷹;卑南族有人變成鳥、黑熊或老虎;魯凱族 ... 於 eyeseenews.com -

#93.起源地神話 - 臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版

阿美族神話 傳說裡的「起源地」跨越了高山、海岸與海外起源說等三種類型的多元性現象,一方面可能由於阿美族遷臺的年代不久遠,並且陸陸續續進入的期間很長;另一方面, ... 於 210.240.125.35 -

#94.部落起源神話與傳布 - 台灣歷史文化地圖

臺灣的南島民族普遍都流傳著有關『起源地』的神話與傳說,這種關於自身來源的故事 ... 李來旺 著, 《阿美族神話故事》 , 1994, 台東市: 交通部觀光局東部海岸風景特定 ... 於 thcts.ascc.net -

#95.阿美族神話與鯉魚山- 生活- 自由時報電子報

阿美族神話 中,指大洪水時期,大鰲魚受困卑南溪口,被阿美族人祭祀救魚,鰲魚感念化身為山丘,守護台東免受水患。這也是台東縣府在「鯉魚山」意象入口 ... 於 news.ltn.com.tw -

#96.歷史遷移-阿美族

阿美族 的起源神話中,有「創生神話」以及「發祥傳說」兩大類別系統;北部阿美族人傳說祖先是由神降生而來,南部阿美族人認為祖先是由石頭誕生而來。 阿美族是原住民 ... 於 knowlegde.gov.taipei