陳時中父親哪裡人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李潼寫的 博士、布都與我(增訂新版) 和吳鳳的 養出快樂的孩子比什麼都重要:吳鳳與孩子的分享教育都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳時中「父親節」挨告羅智強接班人楊植斗揭發走路工錄音也說明:文字撰稿:哇新聞記者張欽圖片說明:楊植斗按鈴告發陳時中賄選。張欽攝.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和大田所出版 。

國防大學政治作戰學院 心理碩士班 彭心怡所指導 陳柏寰的 與我同在_一個男孩多重書寫的正念之旅 (2019),提出陳時中父親哪裡人關鍵因素是什麼,來自於正念、自我敘說、職業軍人、療癒。

而第二篇論文國立臺灣大學 人類學研究所 呂欣怡所指導 杜韋樺的 逗陣來博:一位「穿褲的」女性的日常生命實踐 (2018),提出因為有 性/別、紀錄片、都市空間、日常倫理、照顧與存活的重點而找出了 陳時中父親哪裡人的解答。

最後網站陳時中- 維基百科,自由的百科全書則補充:其父是國立臺灣大學法律學系教授陳棋炎,並教導過日後的中華民國總統蔡英文,陳氏專長為民事法學領域,活躍於戰後時期。 陳時中的太太孫琬玲從事大提琴演奏。孫琬玲的父親 ...

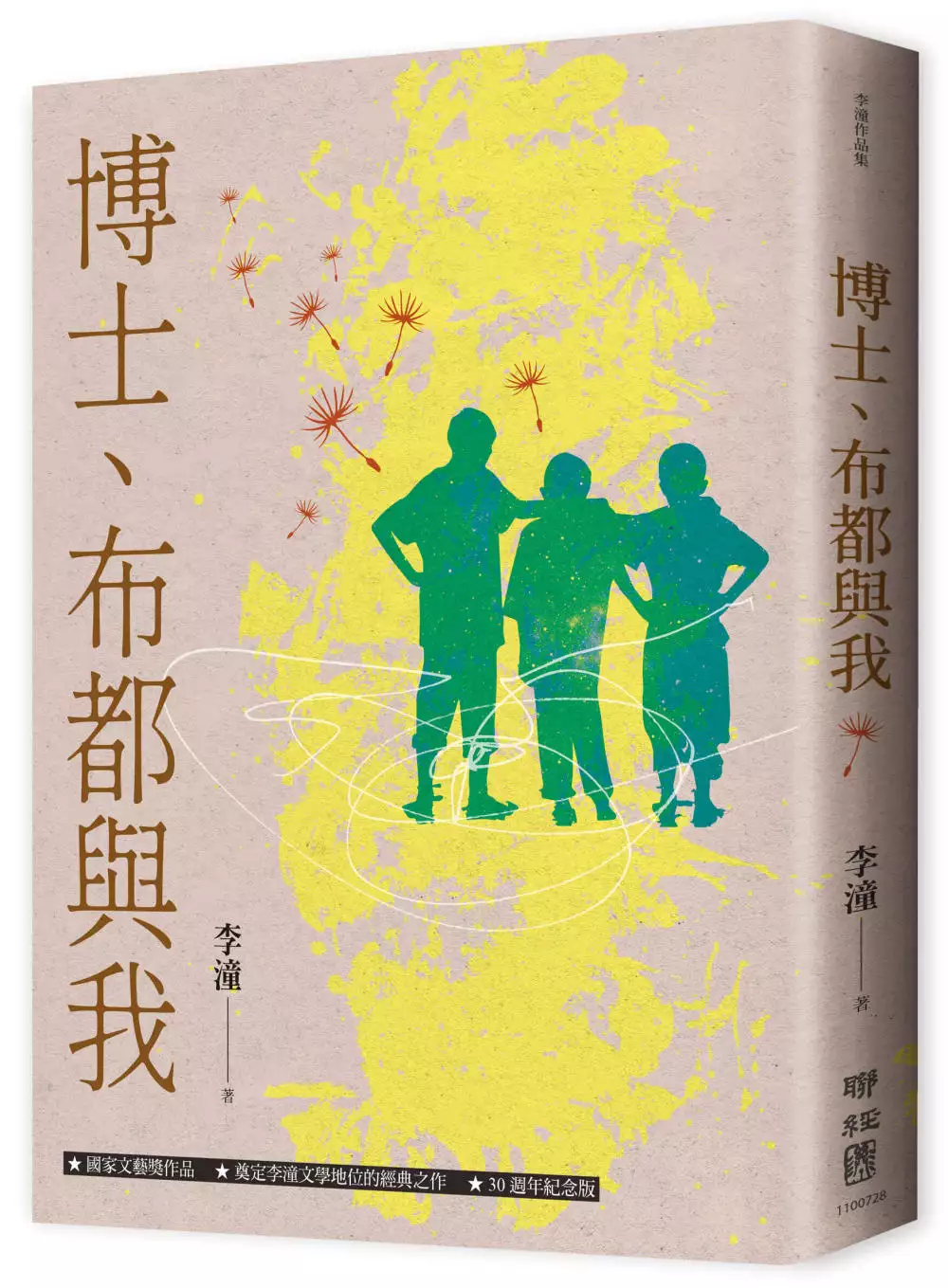

博士、布都與我(增訂新版)

為了解決陳時中父親哪裡人 的問題,作者李潼 這樣論述:

★國家文藝獎作品 ★奠定李潼文學地位的經典之作 ★30週年紀念版 臺灣少年小說大師李潼 × 最濃厚的地方色彩 × 多元文化議題 外地人的到來,使得原先寧靜的生活,變得熱鬧滾滾。 在一片喧囂中,我們要如何聆聽各種不同的聲音? 澳花村出現了野人,還有人因此受了傷! 究竟,這個野人,來自何方?這驚悚又離奇的事件,將為小村子帶來怎樣的衝擊?澳花村中的三位少年──博士、布都和阿堂,分別來自三個不同的族群, 他們在事件中扮演著怎樣的角色? 這本小說以詼諧的語調,在輕鬆逗趣的氛圍下,呈現多元社會中的各種視角。 好評推薦 三個不同族群的大

人為了捕捉野人,意見不合,造成重大衝突。三位小男生面對長輩的不和,並沒有各自站回自己族群的立場,反而想出不同的奇招,減少彼此的摩擦,化解不必要的誤會。──臺東大學兒童文學研究所前所長/張子樟 「尊重別人生活的內容和方式」不正是解開當今族群癥結的鑰匙嗎?──文學評論家/彭瑞金

與我同在_一個男孩多重書寫的正念之旅

為了解決陳時中父親哪裡人 的問題,作者陳柏寰 這樣論述:

隨著時代的演進及社會的變遷,許多青年學子紛紛加入國軍的行列,無論是從軍校畢業或是透過志願役加入,都將面臨著與以往非常不同的生活,除了從個人轉為團體生活,嚴明的紀律、快速又急遽的步調都將使新進的官、士及兵產生極大的壓力,進而造成重大的身心變化,並影響到團隊向心和士氣。論文結構共分為六章。第一章緒論以楔子做為本論文的開場從研究者的童年開始敘說;第一至三章描述研究者自身成長於單親家庭的教育是如何影響自己,以及四年軍校教育與進入部隊後又是如何的因環境因素影響自我認同;第四章始則是透過向外的追尋以認識自我直到認識正念;第五章則是正念的實踐,其中包含學習歷程及運用在助人及自己的體悟,並以正念為基礎視框閱

讀金剛經,進而領悟個人與環境之遭逢下如何保持專注與安定的狀態因應處境;第六章為這一趟自我追尋之旅的回觀與反思;最後以書信的形式分別和自我及過世的父親對話。本研究冀期透過學習正念的歷程及多重書寫的方式增進對自我的認同,使個人能專注於工作的同時亦能適當地調劑自己的身心狀態,有意識且快樂地讓自己活在當下,進而在身心安定的狀態下穩定管理部隊運作。

養出快樂的孩子比什麼都重要:吳鳳與孩子的分享教育

為了解決陳時中父親哪裡人 的問題,作者吳鳳 這樣論述:

只有讓孩子做自己的主人, 他們才能享受真正的快樂! 教養專家說父母要當兒女最好的朋友; 親子理論說傾聽溝通才可以解決代溝, 但,這是一個孩子最願意親近父母的時代, 卻也是家長面臨養出最不快樂孩子的世代…… 吳鳳有兩個女兒,他教養的目標只有一個:養出快樂的孩子。 很多人問他,平常都跟孩子說英文嗎?要幾歲開始學才不會輸在起跑點? 帶孩子出國旅行真的很麻煩,為什麼還敢帶兩個女兒跑遍全世界? 只要孩子吵鬧,給他們手機玩不是最方便嗎? 孩子還小不會懂,父母應該為他們決定吧? 關於許多教養的問號,吳鳳從爸爸對他的教育方式得到解答。 他想起小時候去補

習班,但不快樂,爸爸第二天就辦了退學, 他到爸爸工作的地方,幫忙完成簡單的事卻非常開心; 他好奇紅酒和抽菸的味道,爸爸說想喝想抽就試試看, 但如果因為喝酒抽菸生病,要自己負責…… 他記得爸爸對他說,夢想是自己給的,誰也不能為你決定! 世界上沒有一本書或一套理論SOP可以保證讓孩子成功幸福, 但要養出快樂的孩子,父母自己要先快樂; 要孩子高EQ,父母要先高EQ; 一百元有一百元的養法,一千元也有一千元的養法,重點是你要給孩子什麼? 吳鳳的分享教育,讓新手和高手父母都停下腳步來想一想: 「快樂」這份禮物,在哪裡? 「人生這艘船,讓孩子自己當船長!」

◆輸在起跑點是一隻存在的怪獸 ◆「玩」比寫一百頁功課還重要 ◆自信的孩子不怕酸民 ◆全能的父母養出無能的孩子 ◆不要害怕跟孩子談「死亡」 吳鳳說:「我從來沒想過要培養一個完美的孩子,我的目標是先培養出快樂的孩子。然後再教她們其他的事。 孩子透過我來到這個世界,但她們絕對不是我的所有物。我是爸爸,負責給她們安全的環境、溫暖的家、經濟支援跟愛。 但她們跟我是不一樣的,她們是獨立的個人,不是我的複製品。」 本書特色 給全天下的父母:不要急! 吳鳳的分享教育 ◆「玩」比寫一百頁功課還要重要。 ◆不要把收入、工作,當成身分象徵。 ◆不要讓孩子以

為資源是無限的。 ◆沒有完美的父母,只有不斷學習的父母。 ◆把失敗當成活的一部分。 ◆沒有國際觀有時候很可愛,但大多時候更可怕。 ◆自信的孩子不怕酸民。 ◆別讓孩子什麼都要,什麼都拿,這樣他很難成為一個快樂的人。 名人推薦 演員 鍾欣凌 諮商心理師/暢銷作家 陳志恆 親職部落客 村子裡的凱莉哥 快樂按讚推薦 作者簡介 吳鳳 土耳其人(本名:Ugur Rifat Karlova) 2006年獲教育部獎學金,來台灣攻讀國立師範大學政治研究所。2012年以《愛玩客》獲得金鐘獎行腳類節目主持人獎,為第一位外國人獲得金鐘獎肯定之藝人。因對於台灣多項

特殊貢獻,2018年經由文化局推薦,依外籍法「高級專業人才」條例,在保留原國籍下,同時取得中華民國身分證。2019年受邀於元旦升旗典禮領唱國歌,同年擔任雙十國慶主持人。 目前吳鳳與妻子,兩個女兒定居台灣台北,他以主持人/作家/Youtuber/講師等身分活躍於自媒體,出版作品包括《土包子愛台灣》《玩出台灣WAY》《來自土耳其的邀請函》《吳鳳與女兒的土耳其餐桌》。 本書是他以父親對他的教育方式為模範,把「快樂」放在最前面,思考教養下一代最重要的價值。希望和讀者分享,並期盼讀者從中探索一套自己的教養方式。 Part 1 家長們,請先與自己對話 你是否曾問過自己:我想要教養出什

麼樣的孩子? 012 一百元和一千元的養法不同,重點是你要給孩子什麼? 016 最好的教育不是讓孩子去很好的學校,而是從家庭開始…… 018 我跟父親學習「夢想」這件事 022 越容易抱怨的父母,孩子越容易有負面情緒 028 高EQ的父母才能培養出高EQ的孩子 030 一句話可能阻塞孩子的路 036 家庭暴力會毀了一個孩子 038 全能的父母養出無能的孩子 042 擺脫黑臉白臉的刻板印象 046 孩子的「優秀」不用經常掛在嘴邊 050 沒有完美的父母,只有不斷學習的父母 052 給父母的十三條建議 054 Part 2 人生這艘船,讓孩子自己當船長 他們很小,所以不懂?不,其實他們比我們想

像的厲害 062 過度限制帶來成長障礙 066 不要「比較」,每個孩子都是獨一無二 070 別讓孩子什麼都要,什麼都拿,這樣孩子很難成為一個快樂的人 072 帶孩子了解你的工作 076 孩子的未來最終還是讓他自己決定 080 人生這艘船,讓孩子自己當船長吧! 084 犯錯沒關係 088 培養出感情好的兄弟姊妹 090 我們的孩子不是我們的孩子 094 失敗也是生活的一部分 098 最珍貴的陪伴 102 Part 3 給全天下的父母:不要急 「輸在起跑點」是父母創造的不存在的怪獸! 106 健康的生活方式 112 給孩子手機等於給他們海洛因 116 孩子最好的玩具就是他們的雙手 120 網路曝

光的安全性 124 孩子也有決定權 128 自信的孩子不怕酸民 130 怎麼選擇對的幼兒園 134 比學校成績更重要的是什麼? 140 拒絕性騷擾 144 懂得說Yes或No 150 給全天下的父母:不要急 154 Part 4 我們正在走一條很長的路 把學習當成樂趣,自然而然想要學更多 164 她的回答讓我很驕傲 168 學英文不是狂逼背單字 172 這個世界不是會英文等於有國際觀 174 不當的處罰會失去好奇心 178 愛護動物從小教起 182 世界上沒有保證一定成功的SOP 186 我爸爸從來沒有說過,老了一定要照顧他 192 不要害怕跟孩子談「死亡」 196 同理心練習題 200

你還停留在重男輕女的觀念? 204 給孩子一堂正確的防疫課 208 沒有國際觀有時候很可愛,但大多時候更可怕! 212 作者序 爸爸告訴我,人生要自己選擇、要自己決定 我記得一九九四年的秋天,我跟幾個同學一起坐在校園中聊一些未來的事。我們聊的時候,我好奇地問同學們:「以後我們當爸爸的時候,會怎麼教養孩子呢?」我的一位同學回答:「你可以看你爸爸怎麼教你,你一樣教你的孩子!」我永遠忘不了他的這句話。雖然我們當年才十四歲,也不知道當爸爸是一個怎麼樣的過程,但是當天短短的聊天,讓我更想要好好觀察我爸爸的教養觀念。 幸好我有一位很棒的爸爸,所以從他的教育方式裡,我可以學很多。因為我媽媽

一九八四年就走了,當時我跟妹妹還很小,所以我們沒有機會觀察媽媽的教育。不過雖然媽媽不在,但我們的姑姑代替母職,從媽媽離開到一九九七年,姑姑一直陪著我們,照顧我們。 我寫這本書的主要動力,是想要跟你們分享我的教育理念,讓你們從中探索出一套屬於自己,也適合孩子的教養方式。其實世界上沒有一本書或者一個人可以完完全全知道怎麼讓孩子成功。在孩子的教育過程中,父母的教育相當重要,但是孩子自己的個性跟環境也會造就出不一樣的世界。我從小因為爸爸的關係,得到一個重要的人生觀念,那就是:「要自己選擇想要走的路,你的決定就是代表一切。如果你想要未來有一個成功的自己,那就從每天的行為中慢慢出發,不斷地投資自己,

才能打造出一個好的人生。」 其實我爸爸的教育觀念不複雜。首先他非常愛孩子,盡力給我們他的資源跟輔導。實我爸爸的教育觀念不複雜。首先他非常愛孩子,盡力給我們他的資源跟輔導。接下來,他希望我們要自己決定剩下的部分。我從來沒有覺得爸爸逼我做什麼,或者去學什麼。爸爸通常是先問我想要上什麼課,如果我決定了,就要好好學習。如果我跟爸爸說不要,或是爸爸發現我對課程沒有興趣,他就讓我離開。 西方跟東方教育各有各的特色跟優點,這本書提供給讀者朋友多一個角度參考。教育這件事本來是不可能有一個固定的方式,它也是彈性的,畢竟每一個年代有新的教育方式,有許多新的變化。九○年代的教育跟現在的很不一樣,但是不管

教育的變化是什麼,目的永遠是一樣的,就是培養出有責任感、獨立、有創造力的孩子。而且最重要的是孩子長大後,要對社會跟世界有正面的影響。 最後我想要謝謝幫我出版這本書的人。其中之一是我老婆,她的鼓勵加上幫我修改書的內容,都很珍貴。而且我在她的身上學到很多東方教育的故事。接下來特別感謝出版社的朋友們,每一本書從草稿到讀者的手上,這辛苦的過程都需要有勇氣的人。沒有大家的幫忙,今天這本書還留在我的電腦裡就很可惜了。 你是否曾問過自己:我想要教養怎麼樣的孩子? 亞里士多德曾說過:每一個人都會尋找快樂!教養孩子的第一個目的也是先讓孩子們覺得很快樂。 也許很多父母認為快不快樂並不重要。但我的教養想法

,第一個目標是讓自己的孩子懂得什麼是快樂。 我常常跟她聊天,問她是不是快樂?哪些事讓她快樂?這樣我可以更靠近她的世界,分析她的需求跟興趣。不過相對的,要教養快樂,孩子也需要有快樂的父母,每天抱怨工作或者有很多負面情緒的人,應該很難讓自己孩子快樂。父母需要讓孩子們感受到他們的愛、尊重、和照顧。 小時候爸爸帶我去一個補習班,每次下課我都覺得不開心,而且不開心到連補習班給我的一些資料都丟進垃圾桶裡面。一般的父母發現這種狀況會罵自己的孩子,或者逼他們繼續上課。但爸爸看到我不喜歡,隔週就取消補習。他說,不開心的話不去也沒關係,我希望你開心就好。那一天爸爸說的話讓我深深感受到他對我的尊重。 爸爸把快樂放在

教育最前面。 而他更讓我看見他的生活中也在享受快樂這件事,他許多有錢的朋友都沒有也的生活品質。因為爸爸總是讓自己有生活空間,我們也是因為懂得快樂生活的爸爸,慢慢懂什麼是得欣賞生活。 我從來都沒有看過爸爸不快樂,他生意開始不好的時候也都沒有讓我們感受到壓力。現實生活環境的壓力很難避免,但身為爸爸媽媽,我們盡量不要讓自己的壓力影響他們。 我建議大家五個關於親子快樂生活的方式: 一、教孩子正面力量的態度:減少他們的負面情緒。鼓勵孩子,讓他們成功完成一些任務,培養自信的個性。 二、孩子們也要跟大人一樣享受當下:讓孩子專注手上的任務,以及當下的時間。 三、孩子做錯不要馬上開始怪他們:先好好聽他們講什麼,

讓他們解釋。 四、孩子也要有一些目標:他們早一點了解完成目標會是很棒的事,沒有目標的教育會失敗。 五、孩子要自由地玩:通常孩子很專注一個遊戲或者玩法的話,不要打擾他們,讓他們更投入。比如說,我女兒很喜歡用剪刀剪東西,這個時候我會在旁邊看著她,給她發揮的空間。

逗陣來博:一位「穿褲的」女性的日常生命實踐

為了解決陳時中父親哪裡人 的問題,作者杜韋樺 這樣論述:

現年六十三歲的阿女作為紀錄片《我和我的T媽媽》與《日常對話》的拍攝主角,其陽剛化的外表與女女情慾,因紀錄片的映演與獲獎而受到媒體關注,進入了當代性別論述與倫理討論之中。本研究指出影像公共化後的一系列論述,立基於同一性邏輯的身份政治與倫理規範,並以此錯置作為追尋的起點,自阿女「性別樣態」的關注轉向其「生存/生活」的命題:嘗試通過對複雜碎裂處境的描述,重探阿女的個人生命與其存活,如何與台灣社會的都市化與「家」的動態過程相互生成 ; 同時,拆解過往研究中既定的認同與社群邊界,聚焦在與牌友們共處的宮壇空間及日常生活裡,描述不同處境的生命樣態如何通過金錢或藥物,持續地生產親近性共處,共築具體生存的日常

倫理、相互照顧,並以此存活。

陳時中父親哪裡人的網路口碑排行榜

-

#1.解密臣時鐘: 用公共政策角度分析陳時中防疫決策過程的疏失

陳時中 第一時間聲稱,他第一時間只知道有 3 人,一開始以為喝咖啡的是案 277、案 269 還有案 277 的父親。後又被告知有叔姪關係,故認為案 269、案 277 與父親間互相認識 ... 於 books.google.com.tw -

#2.【陳時中哪裡人】陳時中(政治人物)-维基百科... +1 | 健康跟著走

陳時中... 陳時中(政治人物)陳時中的父親是國立臺灣大學法律學系教授陳棋炎,為臺灣戰後初期民事法學領域泰斗。 參考資料[编辑]. ^ 吳亮儀. 內閣異動》 ... ,陳時中 ... 於 tag.todohealth.com -

#3.陳時中「父親節」挨告羅智強接班人楊植斗揭發走路工錄音

文字撰稿:哇新聞記者張欽圖片說明:楊植斗按鈴告發陳時中賄選。張欽攝. 於 woonews.com.tw -

#4.陳時中- 維基百科,自由的百科全書

其父是國立臺灣大學法律學系教授陳棋炎,並教導過日後的中華民國總統蔡英文,陳氏專長為民事法學領域,活躍於戰後時期。 陳時中的太太孫琬玲從事大提琴演奏。孫琬玲的父親 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.彭明敏與陳時中父親同為「法學三劍客」 - Yahoo奇摩新聞

彭明敏的一生,只能用傳奇來形容,他是法學界國際知名學者,和防疫指揮官陳時中的父親陳棋炎私交頗深,在台大任教時,還被稱為「法學三劍客」,後來彭 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#6.我的父親》陳時中:時代的悲劇下英雄總是要有所犧牲 - 信傳媒

父親 是個嚴格的人,對我更是愛之深、責之切,但我總是他嚴肅的外表下, ... 衛福部長陳時中因防疫表現突出爆紅,連帶讓他民法權威的父親、台大法律系 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#7.樂活一生:有尊嚴又快樂的活過一輩子 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

回想起父親痛苦的離世,衛福部長陳時中吐露深埋內心多年心聲,眼眶泛淚盡是滿滿不捨。陳時中擔任牙醫師公會全聯會理事長時,父親辭世。回憶那一夜,已是半夜一點多回到家, ... 於 books.google.com.tw -

#8.林鶴明父親 - АО «Молоко»

11: 5920220910 陳時中人設備受爭議林鶴明都是要做事的角色. 22: 0520220910. 賴清德上午在台南市議會說出他親中愛台後, 下午總統府發言人林鶴明跟著表示, 鶴凌 ... 於 www.aomoloko.ru -

#9.拔掉父親的呼吸器之後…陳時中嘆:為何不讓他在家安寧地走?

樂活終老,是一種美好的願景,但不是每個人都能走得有尊嚴。衛福部長陳時中回憶起他的父親陳棋炎辭世前的情景,在悲痛不捨同時,也讓他日後在看待長照 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#10.歡慶八八父親節政治人物感性展現父愛 - 華視新聞網

兒子一句爸辛苦了,陳時中好感動,台北市長參選人(民)陳時中說:「兒子的加油也滿受用的,電視廣告說,您辛苦了自己講,那在我覺得,兒子講更受用。」. 於 news.cts.com.tw -

#11.日本節目讚「鐵人大臣」是防疫定心丸!陳時中 - 早安健康

早川友久在Wedge Infinity的訪問中披露,陳時中在防疫期間的溫暖舉動可能是陳棋炎潛移默化致成的。陳時中曾在一篇文章中寫出他與父親觀念上的對立, ... 於 www.edh.tw -

#12.人生哲學為不怒而威陳時中:否則成社會亂源| 政治 - 中央社

民進黨台北市長參選人陳時中今天提出怒而威、不怒而威的人生哲學,不怒而 ... 陳時中說,小時候他總想多了解父親一點,但父親非常嚴格,他只能看父親 ... 於 www.cna.com.tw -

#13.林智堅論文案表不表態被扯上父親陳時中:兩者「毫無關聯」

對於外界拿他父親曾是台大法學教授質疑陳時中的態度,陳時中強調,論文案是林智堅參選人的事情,跟他父親是不是台大教授,那是毫無關聯;他從小在台大那樣 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.人物》防疫爆紅的陳時中其父是台大民法權威| 新頭殼

2019新型冠狀肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情爆發,親自坐鎮的衛福部長陳時中,不僅是「勞苦功高」,他的父親陳棋炎曾是台大法律系的「民法權威」,也受到 ... 於 today.line.me -

#15.協商總在晚餐後──賴幸媛與王毅的祕密管道

父親 是中華民國國民,媽媽是陸配的小明,沒有中華民國戶籍但有居留權,他是臺灣居民,有權進入臺灣。疫情指揮官陳時中卻說「國人優先,量力而為」,所以小明不能回臺, ... 於 books.google.com.tw -

#16.【李彥秀專訪4-4】放棄入北市府機會李彥秀回港湖助 ... - 蕃新聞

... 由時任立委的蔣萬安迎戰前衛福部長陳時中、前台北市副市長黃珊珊。 ... 不同的議題,她跟民眾握手拍照的機會,把陸戰轉空戰,無論你在哪裡,你都 ... 於 n.yam.com -

#17.彭明敏與陳時中父親同為「法學三劍客」 - 民視新聞網

彭明敏的一生,只能用傳奇來形容,他是法學界國際知名學者,和防疫指揮官陳時中的父親陳棋炎私交頗深,在台大任教時,還被稱為「法學三劍客」, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#18.兒子曾為五月天演唱會「夜排」 陳時中開唸「爸爸經」慘被吐槽

阿中爸的暖心便當上桌啦!民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今(6)日上架最新一集,由台北市長候選人陳時中烤一盤「焗烤時蔬義大利麵」,被主持人 ... 於 www.dpp.org.tw -

#19.【請問市長候選人1】針對台北市藝文政見,陳時中提5點打造 ...

繼上週呼籲台北市三位市長候選人應盡速提出台北市文化政策後,台北市長候選人陳時中競選團隊率先回應本刊之呼籲,以「文化培力大投資,文化首都向 ... 於 artouch.com -

#20.浙江台商父call in「不要針對我兒子」 陳時中:爆料對疫調完全 ...

陳時中 說,用個人感覺做重大疫情的評論,非常不恰當,雖然該台商的父親希望大家不要將該名浙江台商標籤化,但「當他說不要針對我兒子時,早就標籤他的兒子 ... 於 www.upmedia.mg -

#21.陳時中父親籍貫在PTTDcard完整相關資訊 :: 疫苗施打地圖

籍贯,中華民國高雄市苓雅區...孫琬玲的父親為知名鋼琴家孫曉鐘,孫曉鐘的父母親分別是高雄前議員孫媽諒、高雄古典詩人...陳時中稱 ... 陳時中父親籍貫在PTTDcard完整 ... 於 covid19.imobile01.com -

#22.阿中部長深綠家族,父親是小英老師,獲提名藍綠都不滿!|政治

他的父親是國立臺灣大學法律學系教授陳棋炎,來自高雄苓雅人,在台大任教時並教導過蔡英文總統,陳父專長為民事法學領域,在法界桃李滿天下。 這位人士還 ... 於 www.owlting.com -

#23.熱門文章 - Disp BBS

65 [新聞] 重啟服貿?學者轟柯文哲黃國昌:若是大便,正常人就知道不要吃- Gossiping板 ... 即將有一批學生要踏入大學,但是外縣市學生要住哪裡,是一大難題。 於 disp.cc -

#24.陳彥安談父親陳時中:言教與身教是最好的禮物 - 親子天下

陳彥安表示,父親受爺爺(法學教授陳棋炎)的影響很深,爺爺是非常嚴以律己、一絲不茍的人,爸爸也有嚴肅拘謹的傾向,平常在家並不輕易流露柔情,「不過, ... 於 www.parenting.com.tw -

#25.陳時中父子合體發布首部YT影片兒子自爆以為爸爸最愛2件事

今天是父親節,民進黨台北市長參選人陳時中也與兒子陳彥安合體拍攝並公布 ... 帶著兒子回到小時候長大的地方,感觸很深,讓兒子知道爸爸是在哪裡長大 ... 於 udn.com -

#26.服務的人生-顛覆牙醫史北醫人陳時中 - 臺北醫學大學

其實,以當時台灣牙醫普遍不被重視的情形,許多志在醫學系的學子不惜一而再的重考,還是屏棄牙醫系。陳時中醫師說,自己對於牙醫學產生好感是來自父親的一個牙醫師好友,他 ... 於 203.71.86.87 -

#27.陳時中- Wikiwand

^ 陳離職後的董事缺額,由該校人文暨社科院院長林從一遞補。 參考資料. 參照. ^ 臺北市第8屆 ... 於 www.wikiwand.com -

#28.陳時中憶母:衣服自己做、毛線自己打,長大漸明白女性偉大

資料來源:BabyHome編輯文:武美齡衛福部部長陳時中為中央流行疫情指揮中心 ... 陳時中的父親是已故台大法律系教授陳棋炎,身為家中長子的陳時中,曾 ... 於 grinews.com -

#29.莊瑞雄- 最新文章- The News Lens 關鍵評論網

民進黨新北市長被提名人林佳龍輔選架構也在昨天敲定,黨主席蔡英文邀請新北市立委到官邸會商,拍板民進黨秘書長林錫耀任競總主任委員、立委吳秉叡任總幹事。 陳時中 民進黨 ... 於 www.thenewslens.com -

#30.蔣萬安競總直擊|向陳時中、黃珊珊致意深深擁抱父親蔣孝嚴

當年度北市選舉人數共有216餘萬,投票率則為65.95%,約141萬多人投票,5位候選人的得票分別是柯文哲58萬663票、得票率41.07%;丁守中57萬7,096票、得票率 ... 於 tw.nextapple.com -

#31.生存革命 - 第 27 頁 - Google 圖書結果

... 劉兆玄院長理髮、薛香川祕書長與丈人父親節共餐,就必須下台;今日台上官員不論蔡 ... 抑或是公開表示要賭上烏紗帽阻美豬入台,今日卻倡言美豬好棒棒的陳時中部長, ... 於 books.google.com.tw -

#32.首位牙醫出身的衛福部長, 陳時中如何讓醫界到網路鄉民都 ...

最經典的一役:牙醫總額制他預見健保財務吃緊,最早與政府談判 ... 今年67歲的陳時中,父親是台大法律系民法教授陳棋炎。他過去受訪時自詡為「社會運動家」 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#33.陳時中父親籍貫 - 遊戲基地資訊站

籍贯, 中華民國高雄市苓雅區... 孫琬玲的父親為知名鋼琴家孫曉鐘,孫曉鐘的父母親分別是高雄前議員孫媽諒、高雄古典詩人... 陳時中稱 ... 於 game.wenewstw.com -

#34.父親節談爸爸陳時中兒:小時候以為他最愛吃便當和開會

首頁政治 · 今天是8月8日父親節,民進黨台北市長參選人陳時中上午8時8分在臉書貼出影片,陳時中與兒子、競選總部創意總監陳彥安一起走在陳時中兒時生活的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#35.父親節怎麼過?陳時中盼回家看孫子 - 開新聞OPEN! News

今(8)日是一年一度的父親節,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者 ... 在父親節這個節日,不少人會選擇到餐廳慶祝,即便現在餐廳開放內用, ... 於 opnews.sp88.tw -

#36.就可能有另100個人討厭你...陳彥安聊陳時中 - 今周刊

陳彥安知道,父親一直是個對工作極其投入的人,但他並沒有親眼看過父親是怎麼工作的。直到這一次陳時中擔任防疫指揮官,每天親上火線開記者會跟國人說明, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#37.最新》蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞」 陳時中:候選人回應就 ...

蔣萬安 父親 蔣孝嚴「晶華緋聞」 來聽聽對手 陳時中 的回應。訂閱【東森新聞】現在就加入》https://pse.is/396256加入【東森新聞】會員,獨家影片搶先 ... 於 www.youtube.com -

#38.矢板明夫在台灣「說三道四」 - Google 圖書結果

台灣的陳時中領導的指揮中心是至今為止全世界最成功的防疫團隊,沒有之一。 ... 祖父去世後,祖母沒有辦法,就把當時三歲的父親和五歲的姑姑出養後改嫁。所以,我的父親是 ... 於 books.google.com.tw -

#39.【李彥秀專訪4-4】放棄入北市府機會李彥秀回港 ... - 匯流新聞網

CNEWS匯流新聞網記者王千豪/台北報導. 去年九合一選舉,國民黨在台北市有輸不得的壓力,由時任立委的蔣萬安迎戰前衛福部長陳時中、前台北市副市長 ... 於 cnews.com.tw -

#40.溫暖的魄力: 陳時中的從醫初心| 誠品線上

對此,我一直心知肚明,所以我從來都沒有在「神壇」上的感覺,有的只是如履薄冰的心情。 我爸爸以前常訓誡我:「條條大路通羅馬,羅馬不是一天造成的。人的成就是蓋棺論定 ... 於 www.eslite.com -

#41.台北選戰/選戰父子情! 陳時中兒任「設計總監」行動挺爸

民進黨台北市長參選人陳時中的小兒子陳彥安,在競選團隊擔任設計總監,採訪這天他剛好到競選總部,為後續施工作準備。陳時中從父親視角,看到的兒子是 ... 於 www.nexttv.com.tw -

#42.陳時中曝父親取名意義自豪「疫情期間從不因政黨色彩偏頗」

民進黨台北市長參選人陳時中今(29日)為台北市議員梁文傑站台輔選,他在致詞時表示,父親希望他持平看事情,因此為他取名為「時中」,而他也沒有辜負 ... 於 www.ettoday.net -

#43.溫暖的魄力:陳時中的從醫初心 - Google 圖書結果

陳彥安表示,父親英文讀寫能力沒問題,但口語比較不足。雖說國際場合都有專業翻譯隨行,但陳時中很認真,上任以後,還特地去找英文老師上課加強,理由是:有些場合還是要自己 ... 於 books.google.com.tw -

#44.今天不挑戰,和張雅琴開心學英文 - Google 圖書結果

我想大部分的人都會這樣回答:「我只要聽、讀、說、寫流利就好了。 ... 其實,很簡單,先找出自己的問題在哪裡。ICRT都聽不懂, ... 我的父親是醫生,老來得「女」, ... 於 books.google.com.tw -

#45.陳棋炎- 求真百科

陳棋炎 · 目錄 · 門生滿天下政壇多人曾受教 · 陳時中談父親畢生最重守時 · 參考資料 · 求真百科. 於 factpedia.org -

#46.彭明敏曾與陳時中父被稱「台大三劍客」 珍貴照片曝光

而彭明敏生前曾和中央疫情指揮中心指揮官陳時中父親陳棋炎私交頗深,過去更被稱為「台大法學院三劍客」,珍貴的合照也曝光。根據彭明敏文教基金會經營 ... 於 newtalk.tw -

#47.台大法律系知名教授... - 林佳瑩律師#商標、著作、專利、智慧 ...

陳時中 的父親是《民法》權威、台大法律系知名教授#陳棋炎,從小在台大教授宿舍長大的他,據說在年輕時代就看過不少黨外雜誌、書籍。這一段特殊的經歷,不但培養出他的 ... 於 www.facebook.com -

#48.蔡英文一周2度同框陳時中千人造勢甩「蔻」分 - 財訊

周玉蔻近來爭議言論不斷,抹紅慈濟是「中共自己人」還砲打證嚴法師,更掀出台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞,日前在北檢先上演與市議員王淑薇、前 ... 於 www.wealth.com.tw -

#49.台灣選舉2022:台北市長競逐正式開始,你應該了解的看點

陳時中 ,蔣萬安和黃珊珊三人已正式登記參選台北市長,BBC中文帶您了解他們的 ... 陳1953年出生於台灣台北市,來自學術家庭,父親是台大法律系知名法學 ... 於 www.bbc.com -

#50.「老三魔咒」發威?侯友宜不能輕忽 - 世界新聞網

TVBS最新民調顯示,民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠,以33%支持度衝上第一, ... 但國民黨若放任「老三魔咒」延燒,民進黨台北市長落選人陳時中去年的 ... 於 www.worldjournal.com -

#51.我的父親》陳時中:時代的悲劇下英雄總是要有所犧牲衛福部長 ...

這是陳時中《家族法新課題:陳公棋炎先生九十晉五冥壽紀念文》的懷念文,陳時中的父親是「台大親屬法名師」陳棋炎。陳棋炎曾擔任台灣大學法律系教授,也在輔仁大學、文化 ... 於 cofacts.tw -

#52.陳時中 :: 女藥師筆記本

女藥師筆記本,陳時中(臺灣話:Tân Sî-tiong,1953年12月27日-),中華民國政治人物、牙醫師, ... 我的父親》陳時中:時代的悲劇下英雄總是要有所犧牲衛福部長. 於 pharmacy2.idataiwan.com -

#53.蔣萬安爸爸被挖20年前緋聞他揭陳時中民調變化劉寶傑驚呆- 政治

蔣萬安的爸爸蔣孝嚴被某資深媒體人揭發20年前的緋聞案,前桃園市議員王浩宇在臉書揭露,陳時中民調一周之內跌掉5個百分點。對此,擬參選新北市議員的 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.陳時中父親籍貫 :: 醫院醫院幫幫忙

醫院醫院幫幫忙,陳時中父親哪裡人,陳棋炎教授籍貫,陳時中女兒學歷,陳時中太太,陳時中兒子學歷,陳時中母親,陳時中學歷,陳時中教會. 於 hospital.moreptt.com -

#55.周玉蔻爆蔣萬安父緋聞陳時中:不需牽扯無辜的人 - 台視新聞網

資深媒體人周玉蔻近日狂打,國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的緋聞,引起各界熱議。民進黨台北市長參選人陳時中今(24)日出席活動受訪表示 ... 於 news.ttv.com.tw -

#56.民進黨臺北市長候選人陳時中 - 新華澳報

陳時中 是蔡英文倚重的醫療政策幕僚,曾任蔡當局「衛生福利部長」「中央流行疫情指揮中心指揮官」。因近兩年主導島內防疫工作,陳時中知名度暴增,2022 ... 於 www.waou.com.mo -

#57.周玉蔻狂打蔣萬安父親緋聞黃珊珊看不下去:陳時中能忍受家人 ...

名嘴周玉蔻近日狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞,引起爭議。對此,無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示,民進黨台北市長參選人陳時中可以 ... 於 www.storm.mg -

#58.蔣萬安酸陳時中曾赴中國交流黃珊珊納悶:國民黨去的更多不是嗎

對此,陳時中回應表示,該活動是公開行程,並非私下交流,民進黨立委王定宇則翻出蔣萬安父親的往事反問:「怎麼好意思去批評正常往來交流的人?」 於 www.mirrormedia.mg -

#59.媒體人爆料惹議陳時中黃珊珊籲回歸政策討論 - 新唐人亞太電視台

再來關心,台灣九合一選戰倒數兩個月,媒體人周玉蔻,日前針對國民黨台北市長參選人蔣萬安的 父親 爆料,惹來爭議。對此, 陳時中 今天(27日)重申「3 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#60.獨/2年多來早出晚歸陳時中兒子挺父親:不捨但全力支持| 政治

民進黨台北市長參選人陳時中有兩個兒子,一個是骨科醫師、一個是藝術家,平常一家人行事低調,但大兒子陳思元現身新書發表會,向《三立新聞》獨家透露 ... 於 www.setn.com