陷入泥沼自救的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterF.Drucker寫的 變動中的管理界 和陳念萱的 旅途中遇見金剛經都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陷入泥沼 :: 電影影評網也說明:電影影評網,陷入泥沼注音,陷入泥沼意思,陷入泥沼自救,陷入泥沼英文,陷入泥淖,陷入泥淖注音,泥沼造句,深陷泥沼.

這兩本書分別來自博雅 和有鹿文化所出版 。

東海大學 社會學系 趙剛所指導 王之相的 中華民國現代國家基本結構的成全 (2006),提出陷入泥沼自救關鍵因素是什麼,來自於現代國家 意識型態 民族主義 經濟動員 軍事 警察 官僚資本 文明、民間團體、國民黨軍、中小企業、國民教育、四大範疇。

最後網站中国经济衰退成全球共识专家:可能倒退40年則補充:... 中国经济断崖式下跌,投资、出口、消费三驾马车全部瘫痪;房地产陷入危机,恒大、碧桂园、远洋集团、SOHO中国 ... 中国已经深陷经济危机的泥沼。

變動中的管理界

為了解決陷入泥沼自救 的問題,作者PeterF.Drucker 這樣論述:

本書為彼得‧杜拉克針對領導階層在未來世界所面臨的挑戰而寫的論文集,最早發表於《華爾街日報》的社論專欄。文章涵蓋面極廣,探討在多種主題方面的變化,包括勞動力、勞動者的工作和期望、「受僱者社會」的權力關係,以及科技和世界經濟的變革;也論述主要機構(包括工商企業、學校、醫院、政府機關)面臨的問題和挑戰。這些文章重新檢視高階主管的任務與工作、績效與評量方式、薪資報酬。 不論這些主題有多麼多元,所有文章都在思考同一現實:在已開發國家,工作日的世界已變成一個「組織型社會」,因此要靠高階主管來維持,也就是靠人(不論是叫經理人或管理人員)。他們拿錢辦事,負責指揮組織並使組織有績效表現。這

些文章有一個共同主題:變動中的管理界。不但組織內有快速的變化(包括受僱者、顧客、選民的快速變化的願景、渴望、甚至特色),組織外的世界也在變化,不論在經濟、科技、社會、還是政治上,都受到影響。 彼得‧杜拉克用精練的文字、固定的篇幅,分別對準焦距,深入探討作為一個高階主管,如何在瞬息萬變的新世界中尋求因應之道,從而拓展世界的企業願景。 本書特色 本書一反杜拉克昔日那些長篇專著論文,以精短的文字,針對企業原理的諸多問題,集中焦點分析探討。行文充滿活力、智慧,杜拉克精湛淵博的學識,獨一無二的文化洞悉,都在縝密、精闢的分析中流露無遺,對於從事企業經營的管理者來說,是一本必備的寶

貴經典。

中華民國現代國家基本結構的成全

為了解決陷入泥沼自救 的問題,作者王之相 這樣論述:

一、 問題與假設中華民國來到台灣之後,何以能夠迅速發展而與大陸時期表現有著極大差異,其原因不能單就1949年以後國民黨政府推動種種「煥然一新」的政策來解釋。國民黨政府刻意追求成為現代國家的意圖和政策,可能在1949年前的大陸,特別是1930年代之後的南京政府時期,就已經在相關領域逐漸累積了一定的基礎與經驗,並隨著時空環境的轉變,最後才在台灣真正落實以往所無法實現的構想。所以中華民國建立現代國家的完整歷史,必須在1930年代到1950年代這樣的時間架構(time frame)之下,考察跨越1949年前後許多不斷積累的連續發展,如此才能:將1949年之前大陸中國種種「嘗試╱錯誤」現象,以及日

本統治下的台灣社會變遷,賦予一定的歷史定位,並且將大陸到台灣銜接在同一階段性歷程之中;同時‚藉個案歷史的回溯,理解中華民國建構現代國家之獨特過程,既與西方現代國家理論與實踐相互對比,亦可作為鑑別國家轉化的觀察依據之一。二、 方法與架構特定時間架構下,中華民國力謀動員社會資源以同時追求內部統治之壟斷與因應內外戰爭壓力,故而以歷史社會學途徑回溯其經濟、軍事、政治與意識型態四大範疇在大陸和台灣的動員過程,遂構成考察中華民國建立其現代國家四項基本結構的歷史線索。‚為求於有限篇幅中有效說明四大範疇動員過程,經濟動員以國營(含專賣)事業及公私資本關係、軍事動員以徵兵制度與組織動員、政治動員以警察制度及

農村組織化、意識型態動員以民族主義與文明概念之互訓,作為集中解析之對象。ƒ基於動員乃是「國家╱社會」關係的特定現象,而中華民國終於台灣遂成現代國家之大願,所以經由日本國家動員後的台灣社會遺制,如何有助於國民黨國家發展其基層性權力而達致四大範疇的有效壟斷,也就成為整體論述之不可忽視的一環。這也意味著無論就日本對於中國、台灣的影響、或者國際學習角度而言,日本建立現代國家的歷程也有涉及與參照的必要,期能於比較之中釐清東亞國家於建立現代國家相關政策之基本邏輯。三、 經濟動員1928年之前軍閥割據局面導致中央政府無法置喙各地稅收,龐大軍事開支迫使各個政府自行設法填補無盡需求,無有制度化國家財政可言。北

伐武力依賴特定工商財團取得財政優勢而統一中國,既脅迫又依賴特定私人資本以求勉強維持局勢。南京政府表面統一中國,中國社會工商發展極為有限,但土地稅收也不能實質普遍徵收。但此時國家層級之全國性財政制度開始陸續建立,清除流通關卡、統一流通貨幣,試圖建立由國家壟斷的資源汲取體系;雖然國家財政主要目的仍在提高稅收以支付軍費及貸款債務,無有餘力進行大規模經濟發展,但國家主導之基礎建設、經濟調查和制度規劃,在戰前也粗具規模。抗日戰爭一方面使中國經濟備受重創,但另一方面卻也逼迫重慶政府勉力開發「七分經濟、三分軍事」之行政能力,戰時東南沿海工業的選擇性西遷,即是國家主導經濟的典型表現。中央政府於戰時經濟中掌控金

融,特定組織結合公私資本於後方所創設軍事性為重之各型壟斷性事業,以及專賣組織的設置,則是國家能力的鍛鍊與升級。其初步結果雖然旋即為軍事開支所吞噬,但過程中卻培養出若干制度性規劃經驗及相關人力資源,留待後來運用在台灣。台灣在日本統治下各項基本經濟基礎設施日漸完備,其國營事業與緊密之專賣事業為總督府提供穩定財政收入,同時經濟利權的分配也與政治統治相通。因應戰爭需求,台灣於1930年代逐步工業化。基本上,日本在台灣留下二元化產業結構,即散佈之中小企業與相對集中之大型日資企業,後者為日本本身各式國策公司與政商結盟關係之延伸,但於戰爭後期更進一步納入統制經濟而更形高度集中,作為日本軍事後勤之動員資源。1

949年之後,國民黨政府接收日本在台留下之集中動員遺制,配合大陸資本與經濟行政人力的移入與持續經營,在原有的基礎上調整或擴充成為更龐大之國營事業網絡,作為經濟動員與發展的基礎,配合美援等相關條件之協助,繼續深化國家主導經濟之軍事性政策邏輯。國家鞏固財政收入之餘並順勢「收回主權」,排除大陸時期依賴特定私人資本而不得不任其滲透、佔用國家資本之官僚資本,國家、資本和技術官僚的關係轉化為新的形式,墊下1960年代民營工業生產指數開始超越國營事業、國家保持鑲嵌而自主的基礎。四、 軍事動員「兵由自招、餉歸自籌」乃是清末民初以來軍隊個人化的結構性原因,但它所造成軍閥割據的局面在1928年之後質實改變有限,

然南京政府的北伐與統一中國,其貢獻在於「中止」而非「終止」這種地方軍事獨立的發散趨勢,並且開始局部謀劃國家徵兵之法律與相關制度,試圖扭轉中國近百年來中央政府似有實無的大勢。抗日戰爭一方面加速了國民政府軍事制度化,另一方面卻也迫使尚未成熟之軍事動員制度,在運作為了應急而更加扭曲,加上其他行政配套的缺乏,徵兵的實踐和其他軍事後勤方面徒留諸多有待改進的經驗。同時也為應急圖存,槍口一致對外,即便對日抗戰期間重慶政府也沒有能夠作到軍事武力的壟斷。唯有通過「轉進」來台的整軍與篩選過程,1949年後一支「單一化」(無論國民黨軍還是蔣軍)軍事武力才有機會成為事實;來台後軍事改革的趁勢遂行,加上台灣社會基礎軍事

設施的完備,戶籍與役政制度的嚴密以及某種從軍文化的存在,使得徵兵制度在台灣得以循序推進而逐漸取代傳統集兵方式。中華民國至此正式揮別「封建的」軍事動員模式,蔣中正在台灣遂成君主式絕對主義政權。雖然經過新文化運動的質疑,南京政府依然將教育拉回到現代中國以「反帝」和「救亡」為主軸之軍國民教育,並將民族主義與黨化意識型態灌注於國民教育之中。模仿其他現代國家的成例,政府為將青年軍事化而成為動員的資源,學校體系中的訓育、體育、童子軍、軍訓和黨國教育積極結合起來,並配合學校體系之外的三民主義青年團組織,企圖將全國青年納入動員體系而服務於民族戰爭。為此,相關的制度雖於摸索中逐步建立,但因經費、人力與組織監控能

力不足,組織動員未必盡如國民黨政府所願而發揮效果,甚至自立門戶而脫離中央(黨)的控制,部分地反映出大陸中國整體治理能力上的闕漏空疏。來到台灣後國民黨基於大陸失敗經驗而檢討改造,上述黨國教育、軍訓、童軍、體育等不僅依然積極運作,救國團更有效貫穿國防與教育領域,將青年置入更嚴密而細膩的軍事化組織動員之中。台灣人民經過1930年代開始性質相近之皇民化運動的強制鍛鍊,對於接踵而來的組織動員也習以為常,加上海峽軍事危機的恫嚇與台灣內部軍事、政治統治的鞏固,整個1950年代達到「軍政時期」的最高峰。五、 政治動員1936年南京政府試圖推動「裁團改警」計劃而未果。民初以來,軍閥割據情況不論,政府並無足夠行

政和財力建構現代警察進行國家(大城市之外的)內部統治,縣級以下之區域基本上難見警察痕跡,地方綏靖及政令推動工作不得不依賴甚至委託在地經紀組織代為進行;國家愈意擴張職權,經紀組織反愈擴權,陷入惡性循環。抗日戰爭期間為利徵補兵員,地方經紀組織更加不可或缺而侵占國家權力。國民政府雖有意將現代警政制度化,但在軍事第一、及缺乏基層行政配套及國家財政不足的大環境下,警察淪為可有可無地位,僅在政治目的上顯現局部績效。在日本統治下的警察,不僅對台灣人民控制嚴密,地方組織成為警察工具而非自主機關,警察權威得到高度尊重,且在戶警合一下戶籍及各類資訊掌握詳實,人民對於警察的政治動員角色亦高度配合。受惠於此一基礎,並

於軍事安全漸能確保之環境,大陸移入之警力配合台灣在地警政人員與遺制,使警察得以迅速佈滿台灣各角落,並逐漸落實「軍警分工」之現代制度要求,使國民黨政府於鞏固統治權威之餘,也得以繼續貫徹或深化它在大陸時期無法落實之「通過警察指導社會生活」之現代國家使命。民初以來,深入農村的行動多由民間團體自發進行,各自為政而缺乏中央政府整體規劃。南京政府成立之後,或以合作經濟的形式、或為剿滅共產黨,較為積極地將國家組織網絡深入農村,但催逼它加緊行動者仍是抗日戰爭所造成的糧食危機。國民政府於農業生產和農村金融方面創設組織培養人才,其結果純就經濟效益而言可能僅屬而杯水車薪,但就制度成長而言,則為爾後發展提供技術上的可

貴經驗。然而戰時糧食、人力徵集過程的粗劣,卻也埋下共黨取得大陸政權之伏筆。台灣於日本統治下,農會、水利和信用合作社系統已經蔚然可觀,以警察權威貫徹農技改革也司空見慣,台灣農民知識水準亦相對提高。國民政府以戰爭期間發展出來的初步組織,迅速善用、改良台灣農村組織之既有制度,並基於過往農村建設經驗(及預防共黨滲透)而妥善推行土地改革,配合地方精英之政治收編,終於使國家與每一農民之間出現直接的接觸與動員關係。在兼具監控社會及動員社會之雙重能力下,中華民國在台灣同時成為通用意義及特定意義下的「警察國家」。六、 意識型態動員南京政府成立之前,中國處於「失落的民族尋找失落的國家」之窘境,軍閥統治下國家面臨

外來勢力入侵而毫無招架之力,較之清朝猶且不如,而中華民族自身也面臨重大的價值危機。作為民族自救之新文化運動對於建立國家之目標並無助益,其對「文明」概念之省察反而將民族認同陷於自我否定的泥沼。此時國家自身難保,並無統一運用民族主義之舞台。南京政府在形式上扭轉了上述趨勢,統一的政權至少成為國家唯一的代表,反帝救亡的號召將國民黨國家的統治正當性推上高峰,三民主義意識型態也提供完整的民族與文明論述,新生活運動重新創造民族自我認同的文化傳統基礎,形成國民政府意識型態動員的基本策略與初步成果,同時也顯現非西方社會針對現代性衝擊的典型反應。對日戰爭進一步成為鞏固領導中心與凝聚民族向心力的外在助力,「國家民族

」輪廓更為清晰;自抗戰併入二次世界大戰之後,中國因勢利導而從被「文明」嘲笑的對象,翻轉成為「人類文明」的貢獻者,在國家領導下重拾民族信心。然而這般的成果乃是由對外民族戰爭狀態所撐持,一旦助緣消失,國民黨政府的統治正當性隨即遭到挑戰。日本對台灣的統治,戮力於民族的同化與文明的同化,因為殖民民族即等同於文明傳教士。1920年代台灣社會政治運動雖然帶有民族反抗色彩,但也在日本帶來之現代文明的感染下,台灣人的認同內涵增添了大陸中國所沒有的素質,台灣現代氣息連帶形成對中國傳統文化之批判。1930年代漸次步入戰爭動員階段,加上台灣與大陸隔絕已久,新生代台灣青年的歷史記憶顯然有別於以往,日本當局在意識型態動

員上取得更充分的領導權,歷史塑造出台灣人獨特的民族化歷程與現代文明經驗。大東亞戰爭以及二二八事件擴大了中國╱台灣的認同差異,但國民黨政府來台鞏固其政治統治後,除了經由教育統制而統一語言、歷史與思想,並且沿用過去之成功經驗,藉著「外來威脅」(亡國滅種)、(冷戰)「文明貢獻」與「復興中華文化」(民族信心)之策略,以及蔣中正個人特殊之「民族強人」威望,以對抗中共威脅與消弭日本遺痕,試圖在台重建國家民族。同樣地,這種策略的湊效有賴於對台海戰爭風雲的現實與想像。一旦戰爭壓力漸漸鬆解,「民族」與「文明」的意義面臨重新詮釋的挑戰。七、結論中華民國通過經濟、軍事、政治和意識型態上的動員而終於在1950年代在

台灣完成現代國家的部分基礎,乃是它於1930年代起逐步建構或累積國家的制度與經驗並墊高國家能力之後,於台灣特定社會落實基層性權力的結果。大陸時期的努力雖然「有頭無身」甚至捉襟見肘,但是其階段性成就也不可輕視,有助於接收台灣之後在短期間內發展成為現代國家。‚戰爭乃是中華民國現代國家歷程的「推手」,催逼中華民國政府在經濟、軍事、政治和意識型態動員上鍛鍊出初步的技術。日本統治下的台灣同樣也因為戰爭因素而通過類似之動員歷程的整理,而形成中國國家與台灣社會相互銜接的共通基礎。就此而言,中華民國建立現代國家(日本亦然)最為突出的性質,乃是以「戰爭國家」為基調,國家真實的成長乃是戰爭發展的結果。ƒ如果廿世紀

上半葉,中華民國的現代性乃是戰爭領導下的現代性,而戰爭無可避免乃是國家主義的專屬舞台,所以中華民國的現代性同時也就是國家主義的現代性。„以「戰爭領導╱國家主義」為中心所成就之現代國家基本性格是:戰爭要求個人選擇立場服務國家、國家要求個人服從領導以利戰爭。為求國家的戰勝或免於戰敗,救亡的優先壓倒啟蒙的反省。…實質戰爭的逐漸遠颺,使得上述中華民國現代國家基本性格在台灣陸續發生改變,但以戰爭動員為歷史棋局的對抗邏輯卻沉澱為政治文化,歷史的路徑依賴無法開脫。勝負即存亡的判然得失下,對抗的雙方各自獨立,獨立的雙方各求統一;救亡為先,啟蒙的空隙只有「壓不扁的玫瑰」。

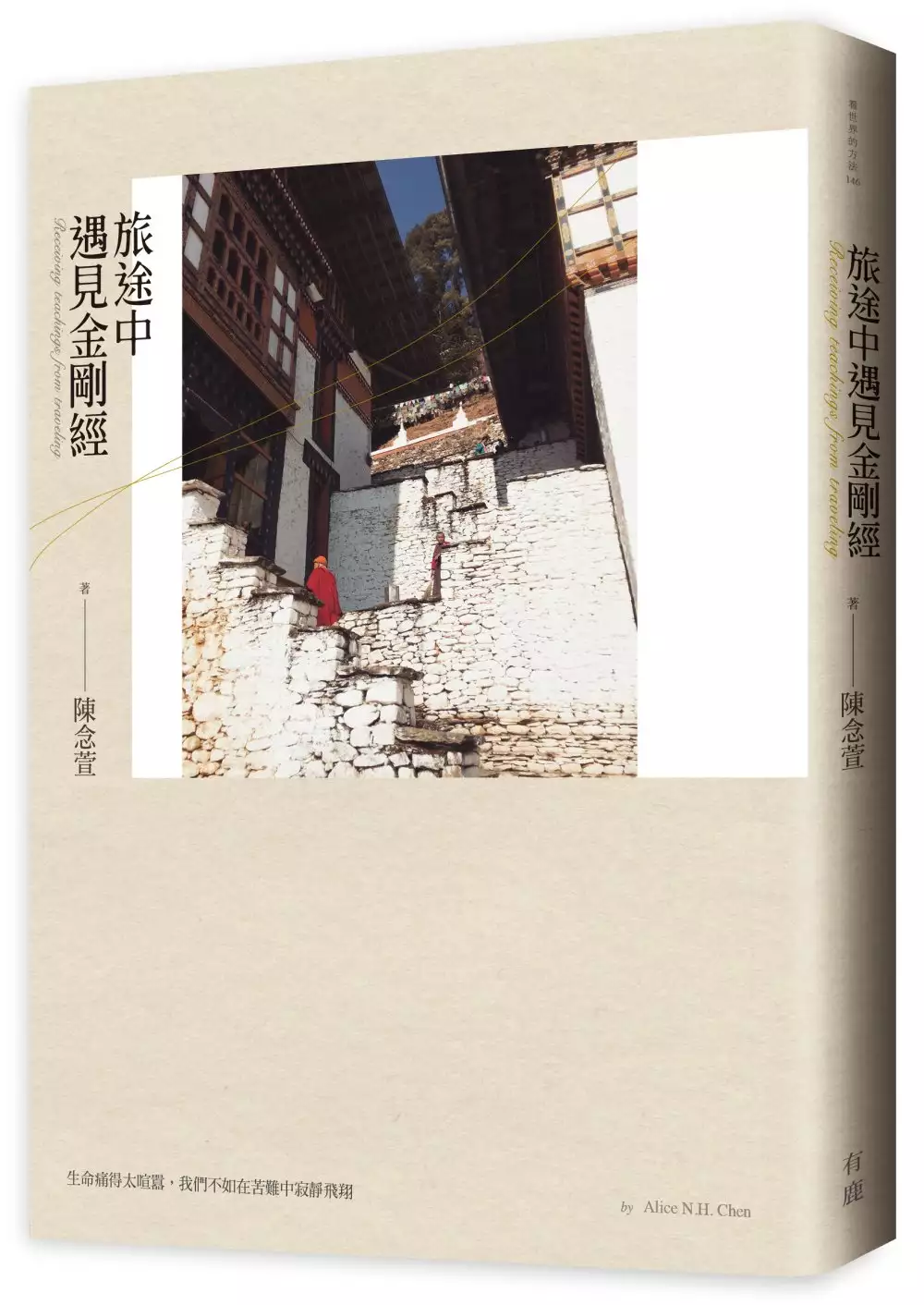

旅途中遇見金剛經

為了解決陷入泥沼自救 的問題,作者陳念萱 這樣論述:

送走我們摯愛、尊敬的人, 在死亡面前,我們想要的,值得嗎? 勇闖尼泊爾簽證處、香港失財遣返驚魂、 舊金山獨攬百人宴、登高原荒誕抗高反…… 也許每回旅行都是一次絕無僅有的大灌頂? 作家陳念萱遊歷四方,追尋本心的覺悟書寫—— 生命痛得太喧囂, 我們不如在苦難中寂靜飛翔 「我只能說,這是自己的經驗,忍了許多年才寫,不負責,也不想辯論。之所以決定寫,只是證明,我是個疑心病很重的人,仍然留縫隙給自己體驗不可思議,這也許就是佛陀說的,我累積了多生多世福德,才得以享受今日的功德,如是知如是見如是信解不生法相。願意相信,真是不可思議的功德。」——陳念萱

踏過印度的垢淨、尼泊爾的塵囂與不丹的神祕,走遍中國大江南北,橫越各大洲,作家陳念萱一路遊玩歷險,追尋本心。如夢似夢的線隱隱牽引踏上朝聖路,她一次次在旅途中不期撞上《金剛經》佛語的醍醐灌頂。 她曾於異地丟失錢包護照,獲得陌生人布施的溫暖;也曾在心最苦痛時,因倔強不願開口求援,卻遇恩師及時破解她內心的封閉時空,擊潰她的傲慢與偏見。旅行的所見所聞,讓她回望生命的本質,領略信仰是對自我、宇宙更進一步的了解。點滴的叩問與頓悟,醞釀成33篇動人的心靈覺悟書寫。 【她遇見生死——】 一陣風颳過來,我閉上了眼睛。 就在我閉眼躲過濃煙之際,師父變成幾丈高的巨人,恢復了年輕時的樣貌,對著我笑。

笑容燦爛得讓人生氣,我忍不住說:「您就走得這麼開心?」說完便淚如雨崩…… 【她遇見真相——】 禪定時,最忌諱的,不是不專注,恰恰相反,是在最專注的當下,品嘗到史無前例的美好滋味,不願意出來。 【她遇見信仰——】 信仰,是對自我更進一步的認識,乃至對宇宙的了解,以及對他人的體悟。沒有理解,談何慈悲? 【她遇見金剛經——】 如果你一遍遍反覆看過《金剛經》就會清楚地知道,一切都是值得的,無論你做了什麼。 名人推薦 許悔之(詩人.藝術家) 賈選凝(作家.文化評論人) 柚子甜(作家.心靈工作者) 彭樹君(作家) 褚士瑩(國際NGO工作者.作家)

想知道陷入泥沼自救更多一定要看下面主題

陷入泥沼自救的網路口碑排行榜

-

#1.【温馨春运】车陷泥泞难自救民警出手帮忙脱困 - 澎湃新闻

民警立刻下车查看,据车主反映,他们一家从广州到木格观赏山楂花返程回家,车子驶入小路没走几米便陷入泥沼中动弹不得,车主曾多次尝试将车驶离,结果 ... 於 m.thepaper.cn -

#2.一日游最终成为多机构救援陷入泥泞的人- 海洋工业新闻

这名男子正带着他的狗桑迪去克利索普斯进行一日游,桑迪早些时候陷入泥沼。 他钻进泥里去救他,但当狗能够自救时,这个人很快就被困住了。 於 marineindustrynews.co.uk -

#3.陷入泥沼 :: 電影影評網

電影影評網,陷入泥沼注音,陷入泥沼意思,陷入泥沼自救,陷入泥沼英文,陷入泥淖,陷入泥淖注音,泥沼造句,深陷泥沼. 於 movie.imobile01.com -

#4.中国经济衰退成全球共识专家:可能倒退40年

... 中国经济断崖式下跌,投资、出口、消费三驾马车全部瘫痪;房地产陷入危机,恒大、碧桂园、远洋集团、SOHO中国 ... 中国已经深陷经济危机的泥沼。 於 www.ntdtv.com -

#5.屈臣氏被迫转型自救_ 经济参考网_ 新华社《经济参考报》官方 ...

虽然仍在持续扩张,屈臣氏的业绩却早已陷入泥沼。2016年,屈臣氏在中国首次出现了业绩负增长。当年财报显示,屈臣氏中国区营收为209亿港元,较2015年 ... 於 dz.jjckb.cn -

#6.刁車自救工具- 大丈夫週記 - 486部落格

有些人喜歡開車到處跑,上山下海,到處遊山玩水,享受大自然的洗禮,不過風險也隨之而來,尤其是在荒郊野外,不小心踏上砂石地,車輪陷入泥沼中,那可真的 ... 於 486word.com -

#7.陷入沼泽如何自救?国外美女亲身演示,保命技能多一个 - 网易

大家都知道沼泽地是非常危险的,通常都隐藏在看似平静无害的草地下,一旦陷入很难逃生。一般来说我们不会接触到。不怕一万就怕万一,如果不小心陷入 ... 於 www.163.com -

#8.沼泽地自救方法 - 抖音

沼泽地自救原理 · 车轮上绑木板就能让陷入泥沼的车胎脱困? · 车轮深陷沼泽地怎么办? · 影视里沼泽地吞没人,旁人只能在旁边看,真的 · 深陷沼泽,应该如何 ... 於 www.douyin.com -

#9.法譬如水 - 慈悲三昧水懺講記 - Google 圖書結果

釋證嚴 正宗分不會陷入無明欲泥中不得自拔革除習氣煩惱而已;習氣能修正, ... 修行無他,之人若知水性,還能游泳自救,別人也能趕快將你拉上來;但若是陷入無明煩惱的泥沼 ... 於 books.google.com.tw -

#10.经营的本质:世界500强企业危机自救启示录 - Google 圖書結果

雷曼兄弟破产事件发生一年后,经济依旧不景气,公司陷入了债务的泥沼,大家都在担心股价会不会二次探底。在高层领导川村隆等人看来,日立有超过34万的从业人员, ... 於 books.google.com.tw -

#11.水域安全宣導網站 - 北科體育室

... 水底雜物多而屬泥沼地,若在該地區玩水,十分容易受傷或陷入泥沼無法自拔而喪命。 ... 3、 初學游泳,應以游泳池作為第一選擇,並學些自救及求生方法暨簡易急救 ... 於 pe.ntut.edu.tw -

#12.沼泽地自救_抖抖音

2022-04-23 18:04:30 沼泽地自救推荐内容: 1、控制下沉万一陷入沼泽,千万不要惊慌,应 ... 应采取仰面平卧式姿势,尽量扩大身体的接触面积,慢慢移动,逃出泥沼沙坑。 於 page.iesdouyin.com -

#13.培育和践行社会主义核心价值观老人捕鱼深陷泥沼民警紧急营救

近日,在当阳市淯溪镇胜利村,一名年近七旬的老人在自家鱼塘捞鱼时,不慎陷入泥沼中。在自救无果后,老人的家属拨打了110报警电话。 於 m.3xgd.com -

#14.车轮上绑木板就能让陷入泥沼的车脱困? - 新浪

最近网上有说法说,在陷入泥潭还不太深的时候,可以自救,自救方法是在车轮上绑木板。这个方法的出现,让网友们惊喜不已。那么网上流传的方法到底是 ... 於 doc.sina.cn -

#15.MAXTRAX轮胎垫板——无需绞盘、不费蛮力、免用拖车的自救 ...

你可轻松将MAXTRAX垫板拴住,这样固定垫板有两个原因,一是可以帮助使用者在泥沼里轻松找到垫板,还有就是一旦找到垫板后,可以轻松抓住它将垫板从泥沼里拉出来。 陷入泥沼 ... 於 gearkr.com -

#16.打开APP,享高清完整体验 - 来腾讯视频看更多热门视频

不小心陷入沼泽,该如何自救?美女亲自跳入演示全过程! 不小心陷入沼泽,该如何自救?美女亲自跳入演示全过程! 关注. 33. 2. 分享. 打开腾讯视频. 再看一遍. 於 v.qq.com -

#17.如何挺過家暴人生?升任郵局支局長退休的她,以基督自救並領 ...

盡嚐主恩的楊素琴,便將福音陸續傳給她的同事,她不停用愛與陪伴來關懷,甚至有跟她一樣婚姻陷入泥沼的,她都不厭其煩,花時間傾聽(動輒2小時), ... 於 cdn-news.org -

#18.逃避是陷入泥沼的进行时,自救记录日记 - 豆瓣

逃避是陷入泥沼的进行时,自救记录日记昨晚上和交换学校这里的朋友第一次促膝长谈,我们坐在dinning room里面,一个一个用真心话游戏讲出自己的故事 ... 於 m.douban.com -

#19.孩子学安全的第一本书:“小橘灯”亲子学堂丛书 - Google 圖書結果

有时,水苔藓布满泥沼表面,像地毯一样,不容易被发现,而这恰恰是最危险的陷阱。如果无法绕过泥潭遍布的 ... 陷入沼泽或流沙后的自救措施陷进沼泽后,最关键的是不能慌张。 於 books.google.com.tw -

#20.為什麼沒人告訴過我?:37個避免陷入情緒泥淖的養成練習

有別於近期大量湧現的心理叢書,本書「不探討根本覺察、不溯及原生家庭及童年創傷」,專注於「提供即時增進心理強度、釋壓的工具和技巧」。本書把回復「過 ... 於 readmoo.com -

#21.美麗之島輕忽的危機「溪河流」竟成學生溺水場域第一名 - 教育部

... 水底雜物多等,可能造成下水者受傷或陷入泥沼,這些都可能提高發生溺水的機率。 ... 再者,發生溺斃的學生是為了救人,體育署提醒正確自救或救人的作法如下:. 於 www.edu.tw -

#22.病由心生(珍藏版) - 第 15 頁 - Google 圖書結果

回避法一個人在陷入心理困境時,最先也是最容易採取的就是回避法,即躲開或不接觸導致 ... 以一種大智大勇的態度來回避,這都是非常有效的心理自救,也可叫做客觀回避法。 於 books.google.com.tw -

#23.搜索结果_陷入泥沼如何自救? - 百度知道

陷入 沼泽不要慌,要采取自救措施。1、掉入沼泽时应将身体后倾,轻轻跌躺在地上,尽量张开双臂以 ... 陷入泥潭如何自救陷入泥潭怎样自救 ... 如何避免车辆陷入泥沼? 於 zhidao.baidu.com -

#24.夏日玩水必知》溺水自救3招、溺水10徵兆「救溺懶人包」一次看

不在深潭、野塘、水埤等場所戲水:以免因水質混濁不佳、深度不明、水底雜物多而受傷,或陷入泥沼中喪命。 有地形落差的溪流:許多溪流水面看起來 ... 於 today.line.me -

#25.《真理的寶藏》327 偈~陷入泥沼中的大象——大象皮維雅卡的 ...

如象陷於泥沼,從邪惡處拯救自己◊◊ 【327偈】 當樂不放逸,善護於自心。 自救出難處,如象出泥坑。 【註解】 勤奮不放逸,攝護自己的心,如大象自救 ... 於 smz20121215.pixnet.net -

#26.有一个可以自救的爱好特别好,我几年前一段... 来自淡水鱼成精

有一个可以自救的爱好特别好,我几年前一段时间心口莫名其妙的疼还总是莫名其妙的哭,暴瘦然后不停生病,我当时像是陷入泥沼一样谁也没办法把我拉出来 ... 於 weibo.com -

#27.你其實可以不迷惑:送你一度的溫暖 - Google 圖書結果

善於自救者,即使在生活的泥沼中也可以趟出一條平坦的路,最終贏得成功的人生, ... 同一現實或情境,如果從一個角度看,可能引起消極的情緒體驗,陷入心理困境;從另一角度看 ... 於 books.google.com.tw -

#28.一匹陷入淤泥自救的马配音是那首歌_头条

您在查找一匹陷入淤泥自救的马配音是那首歌吗?今日头条提供详尽的搜索 ... 一匹马陷入泥沼中,主人如何救出它? 点点视频 ... 身陷泥潭的你,唯有自救才能重获新生. 於 www.toutiao.com -

#29.病由心生 - Google 圖書結果

以下幾種方法有利於我們在陷入心理困境時進行自我解救。 1. ... 失敗的戀情帶來的痛苦,以一種大智大勇的態度來回避,這都是非常有 效的心理自救,也可叫做客觀回避法。 於 books.google.com.tw -

#30.交大昂立面临退市危机:陷入亏损泥沼“卖房”等措施能否自救?

交大昂立面临退市危机:陷入亏损泥沼“卖房”等措施. 华夏时报(chinatimes.net.cn)记者于娜见习记者王瑜北京报道. 在上市将近20年之际,交大昂立 ... 於 i.ifeng.com -

#31.为救深陷泥沼的三个熊孩子民警、消防、村民齐上阵 - 扬子晚报

... 小静 记者王国柱)2月9日下午3点半,泰州市公安局野徐派出所接到群众曾女士报警称:在野徐镇褚雅社区三组,三个小孩因为贪玩陷入泥沼里上不来。 於 www.yangtse.com -

#32.夏日戲水藏危機中市府觀旅局呼籲安全第一 - 更生日報

... 深度不明、水底雜物多,可能造成下水者受傷或陷入泥沼,這些都提高發生溺水的機率,提醒民眾務必留意水域遊憩安全,遠離危險水域,確保自身安全。 於 www.ksnews.com.tw -

#33.逃亡食人沼泽保命自救法则 - 龙牙商城

有时,水苔藓满布泥沼表面象地毯一样,这是最危险的陷井。 ... 如果陷入流沙后,大力挣扎或是猛蹬双腿只会让人下陷得更快。人们误以为通过摇动能使 ... 於 www.junpin.com -

#34.3个小孩陷入淤泥地小姐姐主导自救:救出1名小伙伴 - 人民网+

1月6日,小寒后第一天,绵阳江油市九岭镇日间温度仅5℃。当天下午2点40左右,在镇上中河村的涪江河畔旁,两名9岁儿童、1名5岁儿童身陷河畔,情况危急。 於 m.people.cn -

#35.厭世哲學家on Instagram: "一個人坐在咖啡廳,透過玻璃窗看 ...

今年年初,由於某些原因,我陷入了低潮之中,一直到最近。 ... 如果我們焦慮、掙扎,反而會陷入泥沼。 ... 厭世#厭世哲學家#老子#耶穌#聖經#低潮#低潮自救" 於 www.instagram.com -

#36.莫迪習近平南非見面僅短暫交談無雙邊會議| 國際| 中央社CNA

金磚國家(BRICS)峰會於22至24日在南非大城約翰尼斯堡舉辦,由於印中關係自2020年6月起即因邊界衝突而陷入緊繃,雙方迄今部署數萬士兵在邊界沿線 ... 於 www.cna.com.tw -

#37.一旦誤入泥潭或者沼澤該如何自救?大教授手把手教你! - 壹讀

... 應採取仰面平臥式姿勢,儘量擴大身體的接觸面積,慢慢移動,逃出泥沼。做客《奇幻科學城》的大教授下面就給你講講一旦陷入險境,該如何自救! 於 read01.com -

#38.李碧华的爱情观,看这篇文章就够了- 清明 - 简书

可是一旦爱了,就是陷入泥沼,由不得你自救。 ... 只一个背影,一张芙蓉色笺,一个眉目清朗的少年,白蛇一只脚就迈进泥沼了。爱是岁月的累积,而情是 ... 於 www.jianshu.com -

#39.陷入沼泽该怎么办?别慌,2步就能自救⚠️ - Facebook

陷入 沼泽该怎么办?别慌,2步就能 自救 ⚠️ #涨知识#安全#沼泽. 於 www.facebook.com -

#40.假如陷入泥沼中該如何自救#危險#科普#大自然#危機#生命 ...

假如 陷入泥沼 中該如何 自救 #危險 #科普 #大自然 #危機 #生命 #安全 #shorts. 1.2K views · 6 days ago ...more. WD Knowledgebox. 於 www.youtube.com -

#41.上海发生多起海边游玩被困滩涂事件,突发情况如何自救?

为避免双脚陷入泥沼,熊亮背着绳索,整个人趴在滩涂上,尽量增大受力面积,匍匐前进至被困人员身边。 水上消防开展滩涂实战救援演练。通讯员潘佩妤图. 於 news.cnwest.com -

#42.送你一度的溫暖 - Google 圖書結果

善於自救者,即使在生活的泥沼中也可以趟出一條平坦的路,最終贏得成功的人生, ... 同一現實或情境,如果從一個角度看,可能引起消極的情緒體驗,陷入心理困境;從另一角度看 ... 於 books.google.com.tw -

#43.國際關係理論與全球實踐 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

了「自救」外沒有其他司法保障,在高度危機意識感導致手段選擇缺乏道德篩選的情況 ... 單極霸權」事實上也存在明顯力有未逮的例證(尤其在 2003年伊拉克戰爭陷入泥沼後), ... 於 books.google.com.tw -

#44.汽车陷入泥沼自救的方法是什么?-太平洋汽车网百科

汽车陷入泥沼自救的方法是什么? 发布时间:2023-03-29 14:12:03 作者:向乐乐. 汽车已经成为每个人出行的必备工具。当然,汽车知识必不可少。 於 baike.pcauto.com.cn -

#45.陷入沼泽该如何自救?美女亲自测试成功啦! - Bilibili

外国美女亲身示范,教你如何 自救 !,我是头条小百科如果真的 陷入 流沙里,我们应该怎么 自救 ,泥坑2, 陷入 沼泽7,美少女 陷入 沼泽,如何逃离流沙, ... 於 www.bilibili.com -

#46.陷入流沙该如何自救陷入流沙该如何自救陷入流沙该如何自救

看完又学会了一招!,我是头条小百科如果真的 陷入 流沙里,我们应该怎么 自救 ,人生中第一次泥浴穿着泳衣巨胖的我!沙巴VLOG#浮潜/跳海/海岛/大海| 黄皮 ... 於 www.bilibili.com -

#47.野外生存如果掉進沼澤地里,如何自救? - 每日頭條

不小心掉進沼澤或流沙中,會有生命危險,最重要的一點就是:不要掙扎,應採取仰面平臥式姿勢,儘量擴大身體的接觸面積,慢慢移動,逃出泥沼沙坑。 於 kknews.cc -

#48.情侣被困泥沼26小时写下"HELP"竟真等来飞机 - 温哥华港湾

据雅虎新闻报道,上周日,一对情侣在西澳偏远的北部地区钓鱼时车辆陷入泥沼之中。为了让救援人员能够发现自己,他们不得不竭尽全力想办法自救。 於 m.bcbay.com -

#49.若不幸陷入沼泽地,你有什么自救的方法? - 喜马拉雅手机版

其实被困沼泽里的话,千万不要在沼泽里挣扎,这样做的话就会让你越陷越深,最好的方法就是增大受力面积,脱去衣服铺在沼泽上,面积越大越好,然后趴到 ... 於 m.ximalaya.com -

#50.陷入沼泽后能否自救,如何自救? - 知乎

在湿地里陷入泥沼,可以马上趴下或躺下,在稀泥里“游泳”“打滚儿”出来,如果是有一定高度的水面下的淤泥把人陷住了,基本上无法自救。 於 www.zhihu.com -

#51.人生好難、深陷低潮?4 方法鍛鍊「情緒韌性」,獲得前進的勇氣

無論職場或其他人生環境,總會時不時打擊我們,讓我們陷入低潮。 ... 是盡量樂觀看待事物,當遭遇困難時可以望向更好的未來,以便脫離負面情緒泥沼。 於 www.managertoday.com.tw -

#52.槍神記_03 - 高清視頻在線觀看- WeTV

隨着實驗的突破與應用,同時來自神祕種族的脅迫,更讓世界逐步陷入戰爭的泥沼。戰亂結束之後,神祕種族消逝殆盡,特工、槍神更成爲無從證實的都市 ... 穿書自救指南. 於 wetv.vip -

#53.強迫症四步驟的自我治療手冊 - 生活調適愛心會

前腦的部分稱之眼額葉皮質,因為發生錯誤的偵測回流以致陷入泥淖中。這可能是強迫症使得人們有「事情有些怪怪的感覺,揮之不去」的原因,你必須做到讓這輛車離開泥沼。 於 ilife.org.tw -

#54.海边游玩当心被困滩涂,一旦被困该如何自救? - 周到

消防救援人员赶到现场后,派出消防员熊亮展开“泥沼救援”,另外3名消防员负责在岸边接应。 为避免双脚陷入泥沼,熊亮背着绳索,整个人趴在滩涂上,尽量 ... 於 static.zhoudaosh.com -

#55.《中国真正的好声音》斗争精神|建议房地产市场:降价让利

事实上,近年来许多地区的房地产企业为了自保自救,明里暗里推行了许多变相的 ... 企业竞相降价、踩踏降价,坚决避免房地产市场陷入恶性竞争的怪圈。 於 c.cari.com.my -

#56.车陷青海海拔4700米无人区泥沼,两自驾游客被困88小时后获救

... 由于对路况不熟悉,为躲避崎岖路面,将车辆误驶入无人区泥沼地带,导致车辆陷入泥沼,无法脱困,只能留在原地自救。两人被困50个小时自救无望后,选择报警求助。 於 export.shobserver.com -

#57.陷入泥潭美女mp3 - نجومي

تحميل 陷入泥潭美女mp3 , نجومي. ... 陷入困境的馬嚮往群體般的自由終於離開了泥沼值得省思 ... 在野外不小心陷入流沙怎样做才能自救美女亲自演示教你保命. 於 nog.nogomi.ru -

#58.【低薪泥沼】不想再領22K!想脫困...先了解自己賺的是「收入 ...

不管陷入泥沼的原因是什麼,自己走進去的、壞人推你下去的、大地震把你震下去的、洪水把你沖進去的,你只有兩條路:自救,或呼救。罵自己、罵. 於 www.cmoney.tw -

#59.全教總籲徹查私校聘約教育部承諾發函查核| 生活 - 中央社

也曾出現在4、5月就要求教師決定接下一年的聘約,使教師陷入兩難;或是在教師考上公立學校正式教職後,拖延發放離職證明,迫使教師放棄機會。 於 www.cna.com.tw -

#60.美国一名31岁女子深陷泥潭被困3天竟然没死 - 6park.com 留园网

这时候,往往需要借助有外力才可能达成救援,光靠自身很难自救,有亲历过的人表示越使劲越绝望 ... 不知是艾玛怎么陷入这离陆地约15米的泥沼深处的。 於 www.6parkbbs.com -

#61.陷入泥潭或者沼澤的時候如何自救? - 劇多

不小心掉進沼澤或泥潭中,會有生命危險,最重要的一點就是:不要掙扎,應採取仰面平臥式姿勢,儘量擴大身體的接觸面積,慢慢移動,逃出泥沼。 於 www.juduo.cc -

#62.车陷泥地自救方法是什麽_故障维修 - 汽车大师

汽车已经是每个人出行的必备工具。当然,汽车知识必不可少。为了让大家更容易了解这些知识,今天边肖就给大家介绍一下汽车陷入泥沼的自救方法是什么的 ... 於 m.qcds.com -

#63.水域安全教育 - 學務處

玩水,容易受傷或陷入泥沼無法自拔而喪命。 ... 初學游泳,應在泳池,並學些自救及求生方法和簡易急救及C.P.R.。所有水上活動,最基本的是游泳,游泳技術好又懂救生, ... 於 sao.cufa.edu.tw -

#64.來自志工們的故事 - 卡債受害人自救會

古人對陷入金錢漩渦的隱喻、以及對罪惡的譴責固有其道理,然而生活在當今社會我們幾乎沒可能 ... 此類悲劇在當今社會不斷發生,大部分的貧窮者都陷入這個泥沼當中。 於 debtorstw.org -

#65.如果不小心陷入沼泽地怎么办?看完就知道应该如何自救!

如果不小心 陷入 沼泽地怎么办?看完就知道应该如何 自救 !,是生活类高清视频,于20190507发布。视频主要内容:如果不小心 陷入 沼泽地怎么办?看完就知道应该如何 自救 ! 於 m.iqiyi.com -

#66.戶外水上活動安全注意事項,請同學務必多加 ... - 國立員林家商

... 水底雜物多而屬泥沼地,若在該地區玩水,容易受傷或陷入泥沼無法自拔而喪命。l 溪流 ... 應在泳池,並學些自救及求生方法和簡易急救及C.P.R.。l 從事水上活動, ... 於 www.ylhcvs.chc.edu.tw -

#67.青年收入翻轉(二):寫給陷入「低薪泥沼」的你| 范疇 - 鳴人堂

若一群陷入泥沼的人,不思自救和呼救,圍成一團罵罵咧咧,岸上的人恐怕也不會先救這些人;人,總是喜歡先幫助那些有強烈生存意志並且表現出自救努力的人, ... 於 opinion.udn.com -

#68.病由心生:健康心理 幸福一生(珍藏版) - Google 圖書結果

回避法一个人在陷入心理困境时,最先也是最容易采取的就是回避法,即躲开或不接触导致 ... 以一种大智大勇的态度来回避,这都是非常有效的心理自救,也可叫做客观回避法。 於 books.google.com.tw -

#69.当坦克陷入泥潭如何自救?中俄有土办法 - 搜狐

(2014年朱日和演习期间陷入泥沼中的99式主战坦克). 但是,只有当坦克自身的牵引力大于淤泥的附着阻力时,坦克才可进行自救。而在自救时,为了提高 ... 於 www.sohu.com -

#70.【知识】夏季防溺水做到这些就够了

水体中的水草、淤泥、暗流等,可能导致游泳者被缠住、陷入泥沼或被暗流卷走,而这些 ... 及时发现或尽量为自己争取更多救援时间是溺水自救的关键。 於 www.cdctj.com.cn -

#71.陷入泥沼,陷入沼泽- 伤感说说吧 - 情感口述

陷入泥沼,将小女孩儿从泥沼中救出,视频中的他是焦作孟州市的退伍军人马儿不幸深陷泥沼,众人都劝主人放弃时,她的举动却让人动容!蒋恺曝山里娘们拍摄艰辛身陷泥沼无法 ... 於 www.sgss8.net -

#72.中市府成立水域安全聯合稽查小組不定期稽查危險水域

... 雜物多,可能造成下水者受傷或陷入泥沼,這些都提高發生溺水的機率。 ... 落單;加強游泳漂浮技巧,如不幸落水應保持冷靜放鬆,才能自救或救人。 於 tw.stock.yahoo.com -

#73.黑牛陷入泥潭,萍乡消防使出“拔萝卜式”救援 - 网易

... 拨打119报警电话交给“蓝朋友”来解决如果陷入沼泽或泥潭中如何自救? ... 应采取仰面平卧式姿势,尽量扩大身体的接触面积,慢慢移动,逃出泥沼。 於 m.163.com -

#74.两年亏出30个FF,恒大汽车遭遇“乐视时刻” - IT 与交通

然而三年后的今天,许老板兵败如山倒,恒大汽车亦陷入至暗时刻。 ... 为了自救,恒大汽车抛出了5亿美元融资计划,以供恒驰5的产险和公司正常经营的 ... 於 www.cnbeta.com.tw -

#75.陷入泥沼如何自救 - 西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的陷入泥沼如何自救相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看陷入泥沼如何自救就上西瓜 ... 於 so.ixigua.com -

#76.百年电子巨头“液晶之父”陷入泥沼夏普巨亏背后带来怎样的启示

有着“液晶之父”之称的夏普,如今陷入亏损泥沼之中。夏普于近日公布2022财年(2022年4月份至2023年3月份)合并财报显示,为净亏损2608亿日元(约合 ... 於 wap.eastmoney.com -

#77.陷入泥沼完整版在线免费阅读 - 番茄小说

番茄小说提供陷入泥沼完整版在线免费阅读,精彩小说尽在番茄小说网。心已无波澜,所情缘已尽。“他”黯淡无光,站在楼道间,我抬头望向他,他缓慢伸出手,嘴角微微上扬的 ... 於 fanqienovel.com -

#78.陷入流沙時該怎麼辦?旅遊達人教你如何脫困! - YouTube

Share your videos with friends, family, and the world. 於 www.youtube.com -

#79.掉进沼泽地里如何自救? - 百度知道

最有效的自救方法: 不要挣扎,应采取平卧姿势,尽量扩大身体与流沙的接触面积,慢 ... 个人观点:解救陷入沼泽的人,要根据具体情况采取相应的措施。 於 zhidao.baidu.com -

#80.汽车陷入泥潭自救工具_车友交流 - 懂车帝

汽车陷入泥潭自救工具 ... 民间一位高人利用杠杆原理发明了一款汽车脱困神器,轻轻松松就能让陷入泥沙的车辆脱困出来。 2017-10 ... 於 www.dongchedi.com