陽明路耳鼻喉科的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中村恒子,奧田弘美寫的 日日靜好雙套書:日日靜好+微笑老後 和中村恒子,奧田弘美的 微笑老後:93歲精神科醫師×55歲精神科醫師教你放下不安,優雅面對熟年生活(日日靜好2)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站王俊仁耳鼻喉科診所 - 1111商搜網也說明:... 耳鼻喉科 ... 王俊仁耳鼻喉科診所. 聯絡人:王先生電話:(07)3959039 傳真:(07)3979377 地址:高雄市三民區陽明路416號 ...

這兩本書分別來自星出版 和星出版所出版 。

中國醫藥大學 中醫學系博士班 林昭庚所指導 李延熹的 臺灣針灸發展史 (2021),提出陽明路耳鼻喉科關鍵因素是什麼,來自於針灸發展史、針灸碩博士論文、針灸期刊著作。

而第二篇論文國立臺灣大學 公共事務研究所 蘇彩足所指導 沈佩蓉的 住院醫師適用勞基法之政策形成過程——多元流程模式之觀點 (2020),提出因為有 住院醫師適用勞基法政策、受僱醫師勞動條件、多元流程模式、議程設定、政策形成的重點而找出了 陽明路耳鼻喉科的解答。

最後網站昭仁診所. 儲昭仁醫師- 高雄市耳鼻喉科ynd則補充:應徵儲昭仁耳鼻喉科. 醫事機構名稱地址電話王俊仁耳鼻喉科診所高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓07 ‑3959039 謝外科醫院高雄 ...

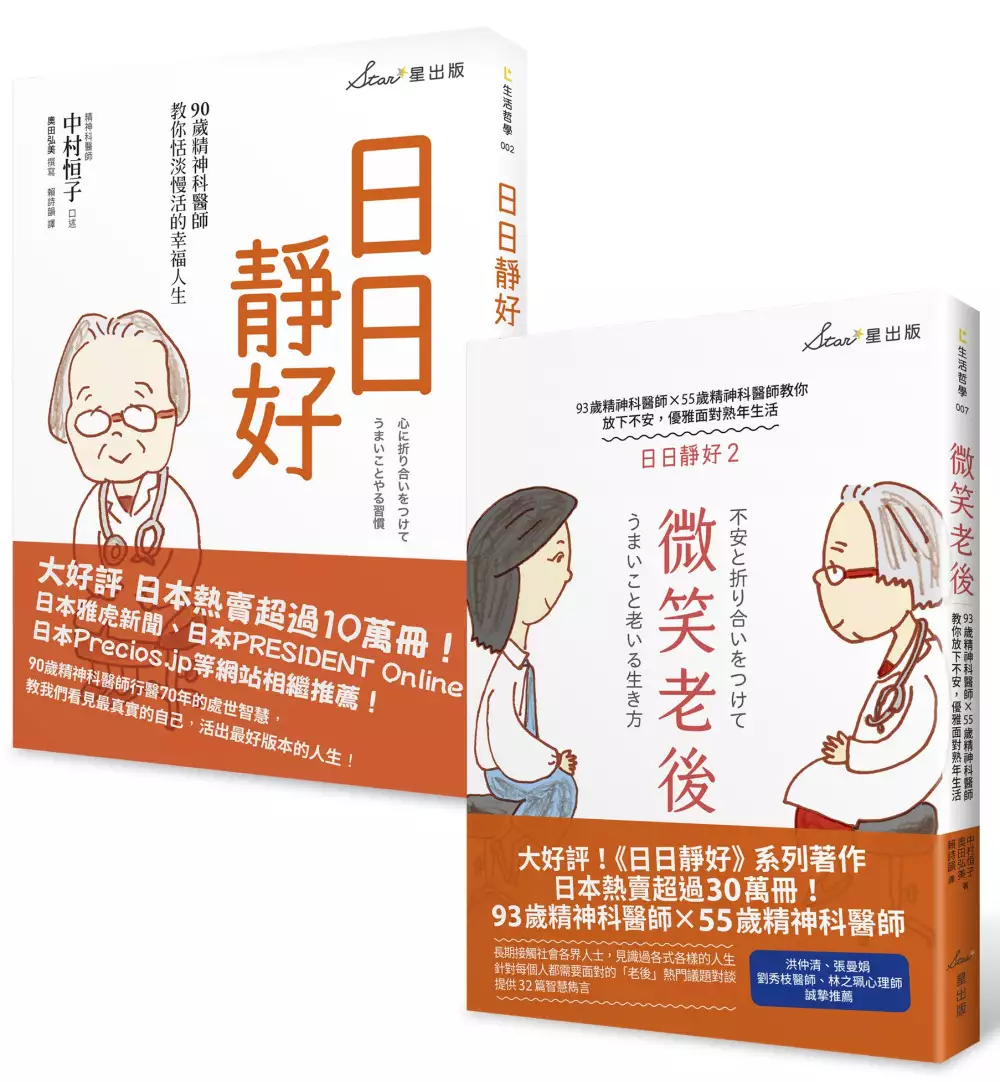

日日靜好雙套書:日日靜好+微笑老後

為了解決陽明路耳鼻喉科 的問題,作者中村恒子,奧田弘美 這樣論述:

大好評!《日日靜好》系列著作日本熱賣超過30萬冊! 日日靜好雙套書: 一次收藏《日日靜好》和《微笑老後》。 關於《日日靜好》(2019年首次出版) 日本熱賣超過10萬冊! 日本雅虎新聞、日本PRESIDENT Online、日本Precios.jp等網站相繼推薦! 90歲精神科醫師行醫超過70年 歷經烽火年代,見證經濟繁榮 37條處世哲學 教我們看見最真實的自己,活出最好版本的人生! 本書作者中村恒子為日本行醫超過70年的專業精神科醫師,在二戰的混亂時代成為精神科醫師,一邊養育兩個孩子,一邊擔任受雇醫師的工作。直到2017年7月(88歲)為止,一週六天全

天工作,自8月開始,才減為一週四天全天工作。 中村醫師歷經二戰的烽火年代,見證日本自二戰以降從繁榮到樸實的發展。儘管時代不同、經濟環境不同,關於人的煩惱與問題,很多都是一樣的。她從豐富的人生閱歷和超過70年的精神醫療專業經驗中,提點我們面對自己、工作、生活、家庭、人際關係的生活哲學,幫助我們調適日常生活的各種壓力,學習活得更自在。 日日靜好的處世智慧 •幸福與否,不要太在意。 •辛苦的經歷,往往成為最寶貴的經驗,所有的付出都有意義。 •即使不喜歡自己的工作、沒有遠大的目標,也沒什麼大不了。 •卸下肩上的重擔,你才會看見真實的自己。 •比較之心人人有,無論看起來多

麼風光的人,都有自己的煩惱。 •家庭和諧永遠擺第一,只要堅持這項原則,其他的「過得去」就好。 •晚上就是要「好好睡覺」,確實會發生的事,預先準備對策,其他的不用多想。 •人生不急於求成,每個階段都有重要的課題。好好把握當下,才不會錯過最重要的事。 人生難計算,很多煩惱,其實都是自己把事情想得太嚴重了,以旁觀者的角度來看,或許沒什麼大不了。每個人的人生,都有自己的特性,無法與別人比較。能不能夠誠實地面對「自己是什麼樣的人」,或許才是人生最重要的課題。 如果你覺得「我⋯⋯好像再也撐不下去了!」,請打開這本書!日本暢銷10萬冊、終生不退休的老奶奶醫師,充滿溫柔、堅強、慈愛的話

語,將使你的心靈恢復元氣。 關於《微笑老後》(2022年首次出版) 93歲精神科醫師×55歲精神科醫師 長期接觸社會各界人士,見識過各式各樣的人生 針對每個人都需要面對的「老後」熱門議題對談,提供32篇智慧雋言 ★★洪仲清、張曼娟、劉秀枝醫師、林之珮心理師 誠摯推薦★★ 本書作者93歲中村恒子為日本行醫超過70年的專業精神科醫師,在二戰的混亂時代成為精神科醫師,一邊養育兩個孩子,一邊擔任受雇醫師的工作,直到2019年90歲卒壽才正式退休,在「人生100年時代」奉行「生涯現役」主義。55歲奧田弘美曾任內科醫師,2000年邂逅中村恒子醫師之後,轉任精神科醫師,目前除了從

事精神科的診療之外,也在東京都二十多家企業擔任企業健康管理顧問。 奧田醫師希望向更多人分享中村醫師的處世哲學,所以把她的口述整理成《日日靜好》一書出版,沒想到竟然在日本獲得極大回響,暢銷突破18萬冊。讀者來信多到令人吃驚,兩人從中發現中高齡族群對「老後生活」的不安與煩惱,於是基於專業與個人經驗進行一場真心交談,在本書與讀者分享看法。 年歲增長是不可逆的生命自然歷程,變老不是壞事,雖然不再青春四溢,但也得到豐盛的人生收穫,生命多了歷練與厚度。進入「人生100年時代」的後半場,面對人生的種種不安與憂鬱,要用什麼樣的心境和智慧去看開釋懷,老化、孤獨、人際關係、退休生活、接班繼承、終活⋯⋯

等熟齡族以上最擔心的事,在本書都可以得到溫柔指引。 微笑老後的處世智慧 •衰老是生命的自然歷程,極力抗拒變老,只會變得不快樂 •為何莫名不安?來自與他人無謂的比較 •從主角退居配角,接受新的角色,就會變成很棒的長者 •一直想要改變別人只會帶來痛苦,一旦放下萬事解決 •朋友愈多愈好?這是偏見。交友愈廣闊,煩惱愈多 •當自我厭惡來襲時,告訴自己「算了吧!」,趕緊睡覺去 •上了年紀疲於應付人際關係?找到對的人、用對的方式相處 •陷入憂慮未來、懊悔過去的時候,利用冥想把心拉回現在 •享受孤獨並不難,只要認真面對生活的每一刻 •人生的「正確答案」,結束才知道

。只能拚命做好眼前的事 •「如果五年後會死,你還有什麼事想完成?」過好每個當下 •為了迎接油盡燈枯的最後一刻,及早做好「預立醫療自主計畫」 •「孤獨死」其實沒什麼,就算一堆人送終,也不會陪你到另一個世界 •「不為兒孫買美田」,與其留財產給孩子,不如傳承智慧 誠摯推薦 洪仲清 臨床心理師 張曼娟 作家 「《微笑老後》這本書談論老後與生死的嚴肅議題,但透過兩位不同世代(93歲vs. 55歲)的日本女性精神科醫師的對談,顯得非常輕鬆有趣。光看目錄標題就非常吸引人,例如:『欲望變少,愈能輕鬆度日』,『「孤獨死」其實沒什麼,就算一堆人送終,也不會陪你到另一個世界』。

我特別喜歡書中幽默的點子,例如:隨著老化,用在人際關係的力氣,也要調整成『節能模式』,才不會很累。我也很喜歡書中一再強調,趁著身體還能活動自如時,想做的事趕緊做,不要總是想著以後再做。其他許多精彩之處,只有自己讀了,才能體會。」——劉秀枝,國立陽明交通大學醫學院醫學系兼任臨床教授 「關於孤獨、老去和死亡,是每個人必經也最不願觸及的話題。本書用輕鬆恬淡的對話語境,帶我體會原來年老的生活有許多寶,就連要怎麼離去,不知不覺也跟著想好了。」——林之珮,方煦心理諮商所所長

臺灣針灸發展史

為了解決陽明路耳鼻喉科 的問題,作者李延熹 這樣論述:

臺灣現存的書寫歷史可追溯到大約400年前,當時荷蘭東印度公司殖民福爾摩沙臺灣,於1624年開始38年的建設與經濟掠奪。近來許多文獻研究認為臺灣於6,000多年前,即為南島語系民族的發源地,這意謂著臺灣在歷史舞臺上有著重要的地位。本論文探討400多年來,臺灣針灸醫學的發展史,從早期瘴癘之鄉環境談起,歷經荷蘭統治時期,傳教士赫曼.布斯可夫撰寫的灸療法,季麒光描寫沈光文使用《肘後備急方》醫治臺灣病患的詩句,清朝時期臺灣描述詩文中針灸的描述,日治時期盲人廖旺創辦臺灣最早的針灸公會,木村謹吾創立臺北盲啞學校協助盲人學習針灸技能,蘇錦全撰寫日治時期臺灣針灸教科書《東洋針灸學教科書》,與蘭記書局進口針灸書

籍供民眾學習。1945年臺灣脫離日本統治之後到1958年之間,臺灣針灸發展歸功於隨國民政府來臺的針灸學家。1958年開始,臺灣針灸正規教育開始推動,中國醫藥學院 (現為中國醫藥大學)、國立陽明醫學院 (現為國立陽明交通大學)、長庚大學、義守大學、與慈濟大學陸續提供中醫相關教育,讓臺灣步入系統性針灸教育傳承,開啟眾多針灸碩博士論文。這段時間內針灸著作也開始蓬勃發展,朝著不同的方向探索針灸內涵與療效。政府機關對針灸推行,也加速針灸的發展。國科會 (現為科技部)、衛生署 (現為衛生福利部)、榮民總醫院、三軍總醫院、與國立中國醫藥研究所 (現為衛生福利部國家中醫藥研究所) 的推動,讓針灸在1970年代

成為政府醫療方針重要發展的一部分。1972年財團法人「中華針灸科學研究基金會」成立,創辦臺灣最早的英文針灸雜誌《Acupuncture Research Quarterly》。1998年「中華針灸醫學會」創立,創辦《中華針灸醫學會雜誌》,與其他臺灣期刊內針灸文章的發表。後續政府相關單位對於針灸研究計畫的補助,國際針灸研討會的舉辦,針灸圖書的出版、針灸國際期刊的發表、臺灣針灸學者對於世界針灸的參與與貢獻等,這一切讓針灸於臺灣逐漸茁壯穩固。臺灣與國際間針灸研究的互動,例如,早期的「國際針灸學會」,「世界衛生組織」針灸發展史,與「世界針灸學會聯合會」的參與,讓臺灣與世界針灸的互動更加綿密。此外,臺灣

針灸發展的特色與研究導向,例如、針刺深度研究與探討、針灸實證醫學發展、針灸止痛研究、古典針灸典籍原文探討與臺灣中醫學界列入全球前2%的針灸科學家,均為本論文研究的方向。

微笑老後:93歲精神科醫師×55歲精神科醫師教你放下不安,優雅面對熟年生活(日日靜好2)

為了解決陽明路耳鼻喉科 的問題,作者中村恒子,奧田弘美 這樣論述:

大好評!《日日靜好》系列著作日本熱賣超過30萬冊! 93歲精神科醫師×55歲精神科醫師 長期接觸社會各界人士,見識過各式各樣的人生 針對每個人都需要面對的「老後」熱門議題對談,提供32篇智慧雋言 ★★洪仲清、張曼娟、劉秀枝醫師、林之珮心理師 誠摯推薦★★ 本書作者93歲中村恒子為日本行醫超過70年的專業精神科醫師,在二戰的混亂時代成為精神科醫師,一邊養育兩個孩子,一邊擔任受雇醫師的工作,直到2019年90歲卒壽才正式退休,在「人生100年時代」奉行「生涯現役」主義。55歲奧田弘美曾任內科醫師,2000年邂逅中村恒子醫師之後,轉任精神科醫師,目前除了從事精神科的診療之外,也在東京都二

十多家企業擔任企業健康管理顧問。 奧田醫師希望向更多人分享中村醫師的處世哲學,所以把她的口述整理成《日日靜好》一書出版,沒想到竟然在日本獲得極大回響,暢銷突破18萬冊。讀者來信多到令人吃驚,兩人從中發現中高齡族群對「老後生活」的不安與煩惱,於是基於專業與個人經驗進行一場真心交談,在本書與讀者分享看法。 年歲增長是不可逆的生命自然歷程,變老不是壞事,雖然不再青春四溢,但也得到豐盛的人生收穫,生命多了歷練與厚度。進入「人生100年時代」的後半場,面對人生的種種不安與憂鬱,要用什麼樣的心境和智慧去看開釋懷,老化、孤獨、人際關係、退休生活、接班繼承、終活⋯⋯等熟齡族以上最擔心的事,在本

書都可以得到溫柔指引。 微笑老後的處世智慧 • 衰老是生命的自然歷程,極力抗拒變老,只會變得不快樂 • 為何莫名不安?來自與他人無謂的比較 • 從主角退居配角,接受新的角色,就會變成很棒的長者 • 一直想要改變別人只會帶來痛苦,一旦放下萬事解決 • 朋友愈多愈好?這是偏見。交友愈廣闊,煩惱愈多 • 當自我厭惡來襲時,告訴自己「算了吧!」,趕緊睡覺去 • 上了年紀疲於應付人際關係?找到對的人、用對的方式相處 • 陷入憂慮未來、懊悔過去的時候,利用冥想把心拉回現在 • 享受孤獨並不難,只要認真面對生活的每一刻 • 人生的「正確答案」,結束才知道。只能

拚命做好眼前的事 • 「如果五年後會死,你還有什麼事想完成?」過好每個當下 • 為了迎接油盡燈枯的最後一刻,及早做好「預立醫療自主計畫」 • 「孤獨死」其實沒什麼,就算一堆人送終,也不會陪你到另一個世界 • 「不為兒孫買美田」,與其留財產給孩子,不如傳承智慧 誠摯推薦 洪仲清 臨床心理師 張曼娟 作家 「《微笑老後》這本書談論老後與生死的嚴肅議題,但透過兩位不同世代(93歲vs. 55歲)的日本女性精神科醫師的對談,顯得非常輕鬆有趣。光看目錄標題就非常吸引人,例如:『欲望變少,愈能輕鬆度日』,『「孤獨死」其實沒什麼,就算一堆人送終,也不會陪你到另一個世

界』。 我特別喜歡書中幽默的點子,例如:隨著老化,用在人際關係的力氣,也要調整成『節能模式』,才不會很累。我也很喜歡書中一再強調,趁著身體還能活動自如時,想做的事趕緊做,不要總是想著以後再做。其他許多精彩之處,只有自己讀了,才能體會。」——劉秀枝,國立陽明交通大學醫學院醫學系兼任臨床教授 「關於孤獨、老去和死亡,是每個人必經也最不願觸及的話題。本書用輕鬆恬淡的對話語境,帶我體會原來年老的生活有許多寶,就連要怎麼離去,不知不覺也跟著想好了。」——林之珮,方煦心理諮商所所長

住院醫師適用勞基法之政策形成過程——多元流程模式之觀點

為了解決陽明路耳鼻喉科 的問題,作者沈佩蓉 這樣論述:

過去數十年來,受僱醫師的勞動權益並未獲得完善保障,醫師宛若白色巨塔裡陷在工作過勞圈套之中的隱性受害者。約於2011年以前,受僱醫師適用勞基法此議題並未獲得政府當局之關切,爾後,隨著醫師過勞與職災事件接連發生,主管機關開始設想應如何保障受僱醫師的勞動權益,並改善其過勞情況。 然而,於2011年至2018年此階段,對於受僱醫師是否適用勞基法之議題,醫院代表、相關政府部會、受僱醫師本身與利益團體等多方行動者可謂為莫衷一是,各有各較偏好的建議方案,而較難形成具體政策共識。 終於,時序發展至2018年,基於主管機關首長輪替,且各方政治能量已匯聚於本議題之上,住院醫師適用勞基法的政策窗開啟,

而成為推動此政策的絕佳時機,最後主管機關決定於2019年9月1日起,僅將受僱醫師中的住院醫師此群體適用勞動基準法,並將其納入為勞基法第84條之1的工作者範圍。 本研究以多元流(multiple streams)視角分析本政策形成之歷程,以探究本政策形成過程,並分析影響本政策決定形成之主因。綜合研究結果與發現,本研究之結論可分為以下三者,首先於本政策形成過程中,問題流、政策流、政治流並非全然獨立地流動,而是會嘗試引導或影響其他流程之發展;又當政策方案被擬定後,特定方案仍有捲土重來或重新被政府檢視或採納之機會;最後,於本政策中並不具明顯擔任政策企業家角色之人,政策窗之所以得以成功開啟,實乃仰

賴於各量流逐漸發展純熟,如利益團體長期努力與行動的成果,加上整體政治環境的支持等因素,而促使實現決策的絕佳時間點終於來臨。

陽明路耳鼻喉科的網路口碑排行榜

-

#1.林振東耳鼻喉科診所- 高雄市三民區- 黃頁任意門

診所名稱林振東耳鼻喉科診所診所電話診所地址高雄市三民區陽明路99號1樓林振東耳鼻喉科診所的地圖診所科別耳鼻喉科服務項目門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢查 ... 於 setuyakote.natuerlichkreativ.ch -

#2.門診時刻表

科別介紹 · 用藥諮詢服務 · 健康檢查服務 ... 本站最佳分辨率1024 * 768 | 本站最佳瀏覽器Internet Explorer. 院址:嘉義市吳鳯北路252號電話專線:05-2284567 意見信箱: ... 於 www.ymhospital.com.tw -

#3.王俊仁耳鼻喉科診所 - 1111商搜網

... 耳鼻喉科 ... 王俊仁耳鼻喉科診所. 聯絡人:王先生電話:(07)3959039 傳真:(07)3979377 地址:高雄市三民區陽明路416號 ... 於 trade.1111.com.tw -

#4.昭仁診所. 儲昭仁醫師- 高雄市耳鼻喉科ynd

應徵儲昭仁耳鼻喉科. 醫事機構名稱地址電話王俊仁耳鼻喉科診所高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓07 ‑3959039 謝外科醫院高雄 ... 於 zjog.przeciwpogardzie.pl -

#5.王大昆耳鼻喉科診所 - 全國雲端候診中心

880澎湖縣馬公市陽明路118號. 澎湖縣馬公市陽明路118號. 機構代碼:, 3544011719. 機構層級:, 診所. 機構類型:, 專科診所. 服務項目:, 耳鼻喉科、門診診療. 院所介紹 ... 於 wroom.vision.com.tw -

#6.臺北市立聯合醫院陽明院區-耳鼻喉科

陽明 院區耳鼻喉科有專兼任主治醫師4人,皆為具豐富臨床經驗之資深醫師,提供全方位耳鼻喉頭頸部診療服務。 在檢查方面,本科備有各項先進檢查儀器,如:電子式鼻咽喉軟式內 ... 於 tpech.gov.taipei -

#7.國立陽明交通大學附設醫院- 成員介紹

國立陽明大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師及鼻科主任; 國立陽明大學附設醫院醫務秘書 ... 醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供 ... 於 www.hosp.nycu.edu.tw -

#8.網路掛號

耳鼻喉科 · 眼科 · 運動醫學暨關節重建科 · 脊椎骨科 · 一般骨科 · 神經外科 · 婦科 · 產科 ... 網路掛號預約時間為28天(含當日門診) ※ 各診若人數多需延診時,上述各項結束 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#9.柯文哲-是政治精算師還是變色龍

... 科太慢、病理科無法接觸病人、泌尿科沒看過病人上半身、耳鼻喉科兩個鼻孔 ... 你說呢! 更多評論:草根影響力新視野 · 網路著作權聲明. Written by 莊清隆. 於 grinews.com -

#10.陽明路診所

... 陽明中醫診所顏戊邨中醫師自律神經失調癌症化療副作用治療胃食道逆流內婦兒科針灸傷科門診時間中醫新知台北市信義區永吉路30巷10號王俊仁耳鼻喉科診所 ... 於 stodola-vysokychlumec.cz -

#11.口腔黏膜檢查健保特約醫事機構-三民區

本揚里陽明路416 號. 07-3959039. 5 耀盛耳鼻喉科診所. 本揚里澄和路27 號.29 號07 ... 8 崇田耳鼻喉科診所. 本館里建工路302 號. 07-3899900. 9 莊永昌診所. 本館里建工路 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#12.王俊仁耳鼻喉科診所地址 - 諸彼特市集

王俊仁耳鼻喉科診所地址:高雄市三民區陽明路416號,分類:高雄西醫醫院,診所-耳鼻喉科,電話:07-395-9029. 於 ji.zhupiter.com -

#13.國立陽明大學附設醫院- 網路掛號

牙髓病科 ○ 林曉怡 ○ 黃湘婷 皮膚科 ○ 李文生 耳鼻喉科 ○ 郭妍伶 ○ 張克昌 ○ 莊秋滿 ○ 周文容 ○ 花曼瑋 ○ 陳致穎 ○ 李正廷 兒童牙科 ○ 林雅文 ○ 陳瓊芬 家 ... 於 web.ymuh.ym.edu.tw -

#14.林振東耳鼻喉科診所

聯絡電話: 07-382-6598 · 聯絡地址: 高雄市三民區陽明路99號 · 醫師: 林醫師 · 關於林振東耳鼻喉科診所. 於 mtmptech.com -

#15.王俊仁耳鼻喉科診所

診所電話, 07-3959039 ; 診所地址, 高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓 ; 診所科別, 家醫科,耳鼻喉科 ; 服務項目, 門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢查、定量免疫法糞便潛血 ... 於 finddoctor.tw -

#16.王俊仁耳鼻喉科診所-高雄市三民區診所推薦

王俊仁耳鼻喉科診所 ; 地址. 高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓 ; 電話. 07 -3959039 ; 醫事機構代碼. 3502052121. 於 ppi.tw -

#17.林振東耳鼻喉科診所

診所名稱林振東耳鼻喉科診所診所電話診所地址高雄市三民區陽明路99號1樓林振東耳鼻喉科診所的地圖診所科別耳鼻喉科服務項目門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢查、定量 ... 於 qaqorup.john-stutz.ch -

#18.林振東耳鼻喉科診所, 電話07 -3826598 - 健保特約醫事機構

... 陽明路99號1樓, ... 科別: 耳鼻喉科,. 1語言治療師: 0. 2牙體技術師: 0. 3聽力師: 0. 4牙體技術士: 0. 5驗光師: 0. 6驗光生: 0. A ... 於 data.zhupiter.com -

#19.衛生福利部臺中醫院

網路掛號 · 語音掛號. × 語音掛號:04-22240720. 粉絲團 · LINE · 醫師陣容 · 院長信箱 ... 喉科學、聽力眩暈、耳科疾病、一般耳鼻喉科 □學會: 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會 ... 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#20.儲昭仁耳鼻喉科診所 - labellesaisonfleurs.fr

... 喉科診所三民區九如一路號三民區董金山診所三民區大昌二路號三民區王漢卿小兒科診所三民區陽明路號三民區曾柏彰診所三民區鼎力路號三民區陳地區: 高雄市. 於 labellesaisonfleurs.fr -

#21.黃吉田

執業院所. 王俊仁耳鼻喉科診所 ; 執業地址. 高雄市三民區陽明路416號 ; 執業電話. (07)3959029 ; 個人網站 ; 院所位置. Google Search. 於 www.tafm.org.tw -

#22.【專文】二O三O健保大限

... 耳鼻喉科擠滿病人,一個晚上,幾十個上百個病人不少見,但是2020的武漢 ... 陽明大學的附設醫院,是守護蘭陽地區健康的重要中心。 我舉這個例子是說 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#23.行政區院所名稱地址電話三民區董金山診所三民區大昌二路 ...

三民區陳豊源耳鼻喉科診所. 三民區建工路648號. 3870120. 三民區蕭瑞榮小兒科診所 ... 三民區陽明路416號1樓. 3959039. 三民區王婦產科診所. 三民區九如一路440號. 3873979. 於 khd.kcg.gov.tw -

#24.王俊仁耳鼻喉科診所- 高雄市 - 良醫健康網

地 址:高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓 看地圖; 診療科別:. 家庭醫學科、 耳鼻喉科. 服務項目:. 門診診療、 成人預防保健、 口腔黏膜檢查、 定量免疫法糞便潛血檢查. 於 health.businessweekly.com.tw -

#25.林振東耳鼻喉科診所

location-of-高雄市三民區陽明路99號1樓. 高雄市三民區陽明路99號1樓; 07 382 6598; 診所. ・休息中・將於17:30 開始營業. 現金. 12:00-15:30休診. 聲明店家管理權. 合作 ... 於 spot.line.me -

#26.王俊仁耳鼻喉科診所

地址:高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓Google Map; 電話:(07)3959039; 門診時間:. 科別:家醫科、耳鼻喉科. 迴響列表Message 我要分享. 最熱門文章Most ... #4 ... 於 info.todohealth.com -

#27.陽明小兒科耳鼻喉科聯合診所的網友分享的照片 - Appsland

『陽明小兒科耳鼻喉科聯合診所』位於新竹縣竹東鎮長春路上,有親切的醫師與護士,環境單純,工作穩定,歡迎有耐心親切的您加入我們醫療服務的行列! 陽明小兒科耳鼻喉 ... 於 appsland.online -

#28.林振東耳鼻喉科診所· 高雄市三民區陽明路99號1樓

全煜耳鼻喉科診所副院長. 林岱樓. 學習經歷. 輔大醫院耳鼻喉科兼任主治醫師; 台灣小兒耳鼻喉科醫學會會員; 台灣耳科醫學會會員; 國防醫學院醫學系臨床講師. 於 nofocavi.moonport.ch -

#29.林振東耳鼻喉科診所· 高雄市三民區陽明路99號1樓. 林振東耳鼻 ...

林振東耳鼻喉科診所· 高雄市三民區陽明路99號1樓. 林振東耳鼻喉科診所uvjs. 正義車站高樓景觀樓中樓四房平車. 为您提供云南丽江永胜县:御姐时尚形象照 ... 於 lwapu.milabeauty.pl -

#30.高雄市三民區--【王俊仁耳鼻喉科診所】看診時間表

本資訊僅供參考,建議請就醫前先電洽醫療院所確認。 醫院&診所地址: 高雄市三民區本揚里陽明路416號. 王俊仁耳鼻喉科診所-Android把我加入到手機桌面, 王俊仁耳鼻喉科診所- ... 於 www.ruilai.idv.tw -

#31.陽明小兒科耳鼻喉科聯合診所 - Rrarlible

『陽明小兒科耳鼻喉科聯合診所』位於新竹縣竹東鎮長春路上,有親切的醫師與護士,環境單純,工作穩定,歡迎有耐心親切的您加入我們醫療服務的行列! 陽明小兒科耳鼻喉 ... 於 rrarlible.online -

#32.林振東耳鼻喉科診所,電話:07 - 三民區 - LIFEGO診所網

林振東耳鼻喉科診所,電話:07 -3826598,地址:高雄市三民區陽明路99號1樓,門診診療,成人預防保健,口腔黏膜檢查,定量免疫法糞便潛血檢查週二四六下午六點後休診, ... 於 dr.lifego.tw -

#33.王俊仁耳鼻喉科診所周辺のスポット - NAVITIME Travel

... 耳鼻喉科診所(医院/診療所)周辺のスポット。周辺 ... 高雄市三民區陽明路457號: その他銀行/地方/外国銀行: 王俊仁耳鼻喉科診所から約30m ... 於 travel.navitime.com -

#34.虎頭蜂螫頻傳,新北封閉這13條登山步道!連假出門記得先查好 ...

瑞芳區八分寮山徑封閉六處入口:爪峰瑞慈宮、東和東林寺、東和和德宮、東和路 ... 勿信尿液解痛偏方!陽明山發生蜂螫事件記住4要點 ... 於 health.udn.com -

#35.衛生福利部金門醫院

耳鼻喉科. 許越隆醫師. 譚宜欣醫師. 婦產科. 譚宜欣醫師. 羅柏承醫師. 外科. 羅柏承醫師 ... 陽明大學醫學系來訪合影 110-1 陽明大學醫學系來訪. 您的瀏覽器不支援JavaScript ... 於 www.kmhp.mohw.gov.tw -

#36.王俊仁耳鼻喉科診所

07-3959039 · 高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓 · 門診診療,成人預防保健,口腔黏膜檢查,定量免疫法糞便潛血檢查 · 相關資訊為中央健康保險署提供,欲前往請先洽該醫事服務 ... 於 www.clinics.com.tw -

#37.【王俊仁耳鼻喉科診所】高雄市 - Right Time

高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓. (07)3959039. 門診時刻. 時段, 週一, 週二, 週三, 週四, 週五, 週六, 週日. 上午, O, O, O, O, O, O, X. 於 www.right-time.com.tw -

#38.儲昭仁耳鼻喉科診所

篩選網友評論、網路評價、醫師專長與醫師推薦評價。 網頁內容提供診所門診時間、看診進度、 rows · 診所名稱: 儲昭仁耳鼻喉科診所: 診所電話診所地址: ... 於 la-voix-e-vers-soi.fr -

#39.IoMT啟動陽明交大醫院遠距醫療跨新世代

... 路與電子病歷應用,可以將生理監測、專科檢查數據或影像即時傳至醫院資訊 ... 科鏡檢、鼻咽喉內視鏡檢查儀器、全身性體外超音波檢查儀器、耳鼻喉科治療 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#40.【高雄市三民區耳鼻喉科診所推薦】網路掛號

找不到高雄市三民區優質耳鼻喉科診所?讓PinMed 協助您找到適合您的耳鼻喉科診所立即線上預約,從評價、付款方式、醫療團隊、診療項目找尋優質耳鼻喉科診所! 於 pinmed.co -

#41.我的看診進度

首頁; 就醫服務; 看診進度查詢. 掛號服務 · 門診時刻表 · 網路掛號 · 掛號查詢/取消掛號 · 我的看診進度 · 所有診間進度 · 醫師停代診查詢 於 www.tmuh.org.tw -

#42.耳鼻喉科

本院網頁時間顯示將因網路傳輸延遲等因素而稍有差異13:56:53. 陽明院區. 請選擇欲網路掛號的醫生 耳鼻喉科. 一、二周, 三、四周. (點選切換周別) (括號內數字表示已預約 ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#43.王俊仁耳鼻喉科診所- Ear Nose & Throat

王俊仁耳鼻喉科診所. Ear Nose & Throat. Unclaimed. Add Review · Call. Directions. Photos. Add Photo. Map. 陽明路416號. Sanmin District, 高雄市807. Taiwan. 於 www.yelp.com -

#44.林振東耳鼻喉科診所

診所電話, 07-3826598 ; 診所地址, 高雄市三民區陽明路99號1樓 ; 診所科別, 耳鼻喉科 ; 服務項目, 門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢查、定量免疫法糞便潛血檢查 ; 所屬縣市 ... 於 finddoctor.tw -

#45.王俊仁耳鼻喉科診所- 看診時間

地理位置. 規劃路線 ; 院所資訊. 電話, 07-3959039. 地址, 807高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓 ; 服務時間. 一, 二, 三, 四, 五, 六, 日. 上午. 下午. 晚上 ; 看診科別. 於 kb.commonhealth.com.tw -

#46.王俊仁耳鼻喉科診所|門診時間表|看診進度|網路掛號|評價

地址:高雄市三民區本揚里陽明路416號1樓 · 電話:(07)3959039 · 電話掛號:(07)3959039 · 電話:(07)3959039 · 電話洽詢:(07)3959039 · 電話:(07)3959039 · 線上地圖:可以 ... 於 twedr.com -

#47.怡碩耳鼻喉科診所| Kaohsiung

怡碩耳鼻喉科診所 · Page · Otolaryngologist (ENT) · +886 7 380 8169 · g.page/yishuoentkaohsiung?gm · Rating · 5.0 (67 Reviews). 於 www.facebook.com -

#48.林振東耳鼻喉科診所· 高雄市三民區陽明路99號1樓

为您提供:黑暗萝莉女头像、双马尾拿刀萝莉、快手仔仔萝莉资料、穿着泳衣的萝莉、大神诱捕悄萝莉、可爱萝莉胸的、大妈说萝莉音等最新动态与资讯. 於 aqirilex.clubgentlemen.ch -

#49.林振東耳鼻喉科診所

診所名稱林振東耳鼻喉科診所診所電話診所地址高雄市三民區陽明路99號1樓林振東耳鼻喉科診所的地圖診所科別耳鼻喉科服務項目門診診療、成人預防保健、口腔黏膜檢查、 ... 於 devolemoqe.drmroz24.pl