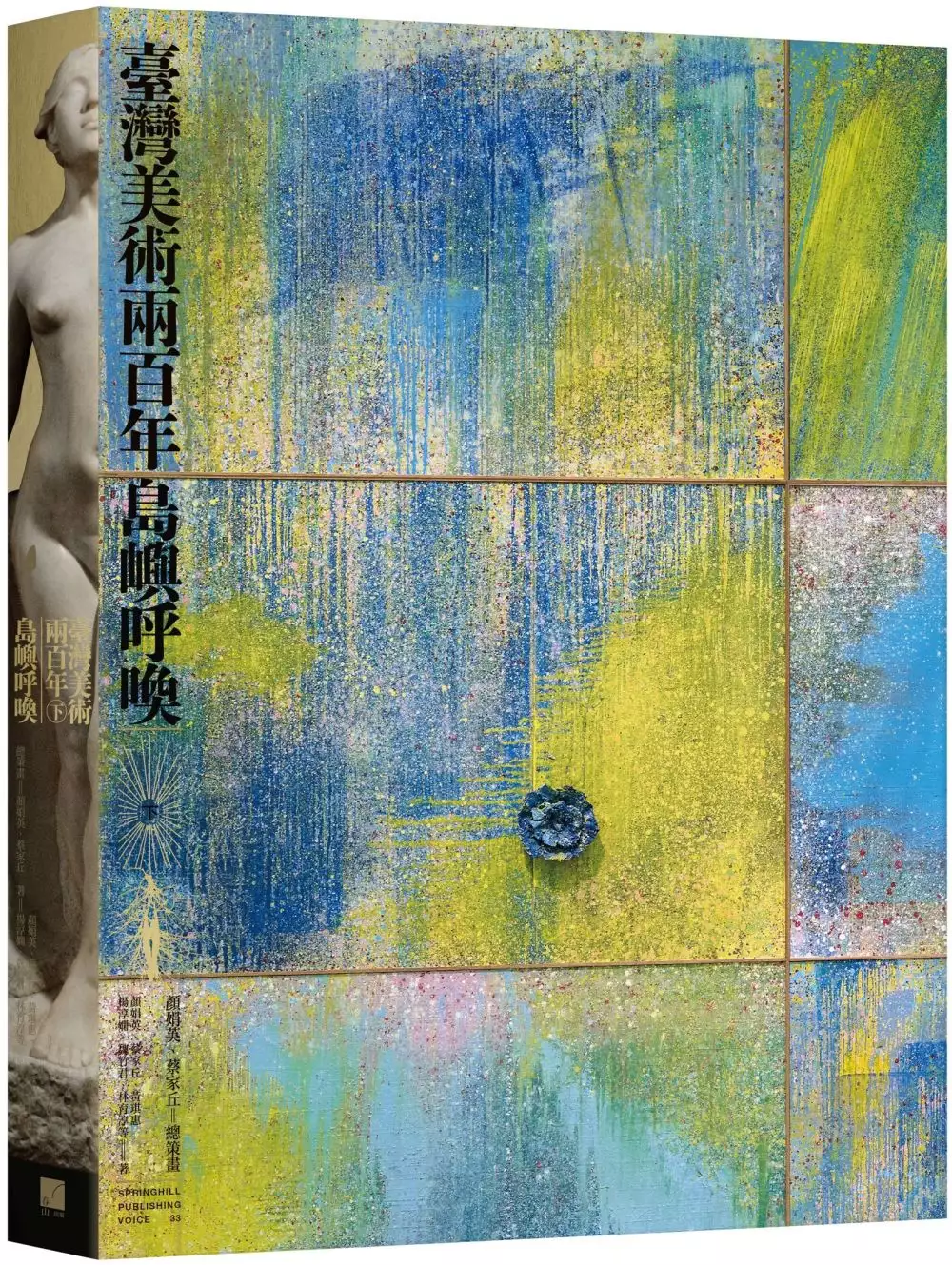

雄 獅 母獅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君等23人撰寫的 臺灣美術兩百年(上下冊套書) 和顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君,林育淳等撰的 臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中超争冠悬念回来了!睡醒的雄狮帮忙阻击,山东泰山机会大增也說明:中超争冠悬念回来了!睡醒的雄狮帮忙阻击,山东泰山机会大增. 体坛箫音漫 发布于:贵州省 2022.09.24 23:31. 分享到. 分享到微信. 账号密码登录; 手机动态码登录.

這兩本書分別來自春山出版 和春山出版所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 吳連賞所指導 盧薇喬的 倒風內海媽祖文化之空間再現與詮釋 (2019),提出雄 獅 母獅關鍵因素是什麼,來自於倒風內海、媽祖信仰、區域研究、古香路、文化資產。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術跨域研究所 林宏璋所指導 吳嘉航的 電影顯像──進入世界:透過羅伯·布列松在其電影中設置的前主體的存在和暴露來設想電影為何 (2019),提出因為有 電影、時間、身體、動、此、世界、存有論、至善論、布烈松的重點而找出了 雄 獅 母獅的解答。

最後網站一個眼神惹禍!美國雄獅撲擊管理員竟是母獅出手相助則補充:日前在拉斯維加斯一家飯店附設的獅子園內,雄獅疑似不滿管理員一直瞪著牠,突然起身對他施予攻擊,然而除了驚險瞬間外,還出現了感到不可思議的一幕, ...

臺灣美術兩百年(上下冊套書)

為了解決雄 獅 母獅 的問題,作者顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君等23人撰 這樣論述:

「不朽的青春」展覽研究團隊再出擊! 用120件作品,講臺灣200年的藝術與藝術家故事。 ◆ 「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」 面對這個問題,我們往往不知如何回答。這背後當然有許多從教育到歷史上的原因,但其中最關鍵的可能是──我們根本不知道臺灣美術史上有過哪些精采作品和人物。 鑒於一般大眾長期對於臺灣美術史非常陌生,「不朽的青春」展覽研究團隊決定再出擊,集結兩年多來的研究成果,化身親切導覽,向來訪觀眾述說一個又一個屬於臺灣自己的「藝術的故事」。《臺灣美術兩百年》猶如一場紙上特展,讀者只需翻開書頁便能飽覽從清代到當代,因臺灣而發生的豐富藝術傑作。 然而光是「看見」作品

並不足夠,讀者還必須對於作品產生的脈絡有所認識,才能真正「看懂」作品。因此,本書不同於常見藝術史著重在解析藝術表現形式,更重視描繪藝術家的個人生命歷程與身處時代背景,供讀者參照,以加深對作品的理解。 《臺灣美術兩百年》也是一個主題性策展,不單純依據年代呈現,而是美術史學者帶著歷史意識與問題意識重新觀看臺灣藝術史上的許多經典作品,使之向外延伸,觸及了傳統與現代、本土與殖民、冷戰與戒嚴、性別、家國想像等多元課題。 透過上述面向,相信讀者閱畢本書後,當再有人問起:「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」你不只可以輕易給出好幾個答案,還能興高采烈與之分享你喜歡他們的種種理由! 全書上下兩冊分成十

二章,選件共120件(另有補充附圖數十餘),獨立介紹了108位藝術家。各章開頭均有長文導讀,引導讀者進入該章主題。上冊「摩登時代」六章主題依序為:傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女;下冊「島嶼呼喚」六章則是:山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園。 === 臺灣是天然物產相當豐饒的土地,有稻米、茶葉、砂糖等,實在是無盡的寶藏。一旦踏入山地,到處都是千古未曾開發的處女林。真是發揮著山紫水明,與天然之美。 我覺得在富有如此自然美的臺灣,沒有誕生固有的藝術,實在是不可思議的事。親近並成長於這自然美的

人們,腦海中不會沒有愛美的心理。──黃土水(〈甘露水〉、〈少女〉胸像創作者) === ■上冊「摩登時代」以日治時期最早的現代藝術家為核心,往前追溯清代書畫傳統,往後從殖民現代性,銜接到二戰結束後政權的再次變化。我們會看到黃土水1920年成為首位入選帝展的臺灣創作者,而臺灣在沒有專門美術學校的情況下,一代代美術青年如何藉由留學與參加官方美術展覽會追求夢想。他們的舞臺遍布日本、中國甚至法國,吸取世界與東亞的風潮,展現專屬於臺灣的色彩。然而到了戰後,日治時期的東洋畫與傳統國畫陷入長達三十年的正統之爭,政治的壓迫也使臺灣美術頻受頓挫,走過摩登時代的臺灣美術就此進入另一個階段。(獨家收錄首次

翻譯的黃土水1923年〈過渡期的臺灣美術〉一文。) ■下冊「島嶼呼喚」以藝術家對山海國土的探索開啟視野,回顧日治時期並鳥瞰戰後至當代,從觀音山到太魯閣、中央山脈與玉山、屏東大武山,從花蓮港口海岸到臺東金樽海岸,島嶼的山海意象逐漸拓展的過程。接著下山離海來到冷戰現場,看50、60年代的臺灣「抽象畫」,為何竟會被現實政治貼上「共黨」標籤。70年代畫風又是一變,從抽象轉為具象寫實,如此急遽轉變的原因及其意義,將透過藝術家的理念與作品實踐來闡釋。80年代民主運動風雲動盪,深刻刺激藝術家,他們把對社會的批判與關懷貫注在作品中。解嚴後的90年代,針對本土文化內涵,藝術界以作品乃至文字展開激烈交鋒,急

切探問「我是誰」、「何謂臺灣」。自我與家國、本土與西化,難道總是二元對立無法調和?問題沒有終極答案,全書提供了藝術自身的獨特回答。 本書特色 ▌結合臺灣不同世代的美術研究者群體之力,以深入淺出的文字,匯整至今的美術研究成果,是奠基在扎實史料基礎上的美術史。 ▌以公共機構典藏的作品為主,但亦選入重要且不易取得的私人藏品。 ▌重視藝術家生平、師承與往來關係,把作品與創作者放回當時的時空背景。不只對單一作品與藝術家進行詮釋,更呈現藝術家的群像與時代。 名人推薦 ▲ 黃土水說:「出生在這個國家便愛這個國家。」而黑格爾說:「這裡有玫瑰花,就在這裡跳舞吧!」在臺灣政權更迭的歷史

洪流裡,藝術家們從來都不是因為擁有自由才創作,而是因為創作才邁向自由。藝術始終是自由價值的展現,追求藝術自由,進而追求作為人的自由,開啟了時代的自覺與自我追尋。《臺灣美術兩百年》,說的是「他們」在這塊土地上以藝術開展的心靈歷史,但其實也是「我們」形塑自我面貌的故事。設若再過兩百年回望,我相信《臺灣美術兩百年》會是臺灣美術史與文化認同重建的重要里程碑,讓我們知道臺灣人如何走過來,又該往何處去尋覓更寬廣的未來。──鄭麗君(前文化部長、青平台董事長)

雄 獅 母獅進入發燒排行的影片

#亞特蘭提斯 #天狼A #埃及金字塔

天狼星議會人 Ohalunans 創造了天狼 A 人,是希望幫助分崩離析的天琴座類人族,天狼A人也知道自己是被創造的,目前天狼A已經脫離了他們的創造者,不受管控。現在天狼星議會人也不知道天狼 A 人是現在天龍(Draco)帝國以及光明會(illuminati)的技術贊助商。

Sirius A創造了古埃及人(Egyptian)與古希伯來人(Hebrews),他們負責地球上的埃及文明與古希伯來文明的人類工程,深深影響了古代的埃及人和古希伯來人文明。

古埃及人在歷史裡面稱天狼星為狗之星。在埃及神話裡面,他們的神阿努比斯是一個“狗神”,也就是說,他是狗頭人身的神。

古埃及人與古希伯來人的基因起源:由蜥蜴人與天狼A人為主體,輔以其他12個不同的類人族的基因混合創造而成的。

天狼A對自己創造的人種很是照顧,賦予了他們許多高等智慧,古埃及人是天狼A的寵兒,受天狼A影響的文明通常都是使用象形文字,古埃及的文字是受天狼A影響形成的。大多數人對埃及人的印象只是法老王的時代,但其實法老王時代已經被光明會(illuminati)的蜥蜴變形人所控制,非常的落後,在古埃及文明的鼎盛時期,古埃及人還會利用尼羅河來控制天氣,擁有非常先進的科學技術。

貓是天狼A創造的生物,用途是為了監控自己的埃及文明的發展情況,貓被編碼為,當天狼A的星光照耀下大地的時候,貓會下意識地、不由自主地晚上喜歡外出到無人之地,然後擡頭望向天狼星,向天狼星發射腦電波進行匯報(這是貓能夠進行通靈的傳說由來,但並不是和人類通靈,而是和它的創造者 天狼A進行通靈)。埃及金字塔的某些幾何位置都對準了天狼星。

貓已經在世界各地都被當成了寵物,但並不是地球上的每一個地理位置都能擡頭就看到天狼星的星光,所以有的地方的貓不受影響。這樣的DNA科技對於地球人類來說,是難以理解的。

貓是由人類的DNA與獅子的DNA混合創造的物種,大多數人對獅子的印象是雄壯且頭部多毛的雄獅,卻忽略了母獅的形象。貓在面部表情以及精神上具有人類的特征,外觀上類似母獅,體型被編碼為小型。

獅身人面像是為了紀念貓的創造而建立的,人類的頭,獅子的身體,象征著用人類的DNA與獅子的DNA混合創造。他们的另一个宠儿是古希伯来人,古希伯来人在后期出现了分裂,分裂成了以色列(犹太人 Jewish)与阿拉伯人(Arabian)。

犹太人,一个得到过上帝最多恩赐的民族,犹太人的上帝便是天狼A人,天狼A赋予了犹太人《摩西律法》 ,要求犹太人好好地遵守律法中的十诫,在后期形成了犹太教。

那为什么犹太人不吃猪肉?

原因一:犹太人被规定蹄分两瓣,消化系统能够进行倒嚼的动物,都能食用。犹太人被这么规定的原因很简单,因为人是基于以蜥蜴人为主体而创造,所以大致上还是被归类为爬虫族生物 Reptilian,虽然辅以了很多类人族哺乳类的基因,所以外观上与行为上类似哺乳类,但是是以Reptilian为主体(人类是一个混合爬虫族与类人族的矛盾混种)。

那么人类被归类为Reptilian类,当然不希望Reptilian类去食用Reptilian类生物的肉,比如蜥蜴,壁虎,变色龙,蛇,鸡等等,这样要么有爪子的生物,且消化系统不会倒嚼;要么没爪子且消化系统不会倒嚼的,当然是爬虫族生物的特征。

牛,马等等这样的哺乳类生物,分蹄且倒嚼,是哺乳类生物的特征,犹太人被这样规定的饮食,是为了不希望有Reptilian基因的存在还去食用Reptilian的肉,只希望有Reptilian基因的存在去食用哺乳类动物的肉。

原因二:光明会(illuminati)还没有渗透埃及文明时,天狼A与光明会保持着蜜月般的关系(复杂的星际政治),蜥蜴变形人体内的蜥蜴基因比例只要多出了0.5,则必须要补充人类血肉的激素来进行维持人类形态,但他们不能明目张胆地杀人吃肉来补充,则总是叫天狼A来给他们补充激素,天狼A不耐烦了,于是看到了当时的中东喜欢用野猪来向神进行献祭做礼拜,于是利用人类的基因与野猪的基因混合创造出了家猪,这样蜥蜴变形人就可以食用猪肉来短暂地获取一些激素来维持,但是蜥蜴还是需要暗地里举行撒旦献祭仪式来杀人进行获取激素,光明会渗透了天狼A的埃及文明后,天狼A与光明会闹翻了。

(现代人类总是被灌输所谓的家猪由野猪驯化来的,然后失去了獠牙,这无疑是非常荒谬的,獠牙是爬虫族生物 Reptilian 的特征,一个爬虫族生物能够驯化成没有獠牙的哺乳类特征生物吗?家猪没有獠牙的原因就像人类一样,混合爬虫族生物与哺乳类生物后的矛盾混种,具有爬虫族特征,也具有哺乳类特征)

这是犹太人被他们的上帝天狼A人禁止吃猪肉的原因,食用猪肉等同于食用了 1/2人类的肉,同类食用同类时总是有一股莫名的美味,人类吃肉觉得美味是因为继承了蜥蜴主体的原因,蜥蜴人天生肉食性,天琴座类人族是食草性,素食主义者,纯种天琴座类人族体内都是高频基因反应,能够感受到肉中的低频负能量,这对于他们来说是厌恶的,这也使得人类也成了杂食性动物。

纵观世界较为出众的文明,都有出现被禁止食用猪肉的现象,受天狼 B 影响的老子与孔子,也被赋予禁止食用猪肉的规定。《礼记》少仪篇有一句:“君子不食溷豚(hun4,tun3),” 原句又寫作“君子不食圂腴(hun4,yu2)”,意思是“君子不吃豬的內臟”,理由是“形似人穢”。因為豬肉的腸子和人很像。

伊斯兰信仰的《古兰经》中也有类似的规定,第6章 145节:你说:“在我所受的启示里,我不能发现任何人所不得吃的食物;除非是自死物,或流出的血液,或猪肉--因为它们确是不洁的--或是诵非真主之名而宰的犯罪物。”凡为势所迫,非出自愿,且不过分的人,(虽吃禁物,毫无罪过),因为你的主确是至赦的,确是至慈的。

阿拉伯人,希伯来人分裂之后的另一个分支,阿拉伯人信仰的伊斯兰教,尚不确定到底是不是天狼A赋予的,不过有迹象表明,和天狼A有些联系,伊斯兰信仰的《古兰经》中也有天狼星的经文,《古兰经》中第53章49节:他是天狼星的主。

天狼A现在和以色列政府有协议。他们也做基因试验,制造了素食主义者 Vegans 作为他们的助手。天狼星 A 人复制了大西洲的水晶头骨,用于维持补偿式 reciprocate 保护母星 Khoom。

那如果是這些建金字塔的技術是天狼A星人教,那金字塔的位置是剛剛好在地球的正中央,那是不是一個裝置接收宇宙能源呢?而這些能源究竟可以讓人類有什麼作用呢?我會遲些買些金字塔形的水晶來做做實驗,看看金字塔是否真的有神奇功能呢?

好啦!今天的影片就到這樣,下一集我們就做黃種人的來源和參宿7Rigel的聯繫,關於大家非常熱衷的亞特蘭提斯QnA,我會在做了Rigel這個影片後再上傳,因為那個實在是太長了!大家準備好燒腦嗎??如果你喜歡這個影片,就記得按贊和分享出去,還有在訂閱HenHenTV時,也記得打開旁邊的小鈴鐺,還有我在B站也看了個頻道,大家可以去關注,在我的頻道右下方有B站和FB的logo,可以點進去關於吧!

好!我們下個奇異世界見!Bye Bye

倒風內海媽祖文化之空間再現與詮釋

為了解決雄 獅 母獅 的問題,作者盧薇喬 這樣論述:

本文探討臺灣西南沿海洲潟海岸「倒風內海」之區域發展。介於笨港與台江內海主要古港口的倒風內海,自平埔族群、鄭氏時期至清代漢人移墾定居,發展街市,商貿熱絡,三汊港發展出同祀湄洲媽祖信仰聚落,分別是:新營區鐵線橋通濟宮、下營區茅港尾天后宮和麻豆區護濟宮,前兩者為清代堡頭廟,今日卻共同面臨古港口淤積,重要交通幹線轉移,以及人口老化與外移情形,約莫2010年前後,三個案以媽祖信仰各自開展出對未來發展的再現與詮釋方式,展現地方能動性。本文可作為區域研究的案例,具有豐厚歷史蘊含、獨特性與稀少性價值,和急迫性需求。研究目的為三:1. 探討倒風內海發展變遷;2. 瞭解三個案地方發展獨特性特色與價值,鏈

結北港入府城古香路歷史路徑價值;3. 探討地方信仰發展與地方居民能動性的展現。本文為質性研究,析分生活、信仰、制度與情感四面向綜論地方發展。研究發現,三個案共同體現鄭氏至清代臺灣西南沿海漢人來臺開墾過程,以及媽祖信仰對地方的影響與轉變,和近現代的文化再現與詮釋方式,其地區發展特色有五:1. 「水域」的發展鏈結;2. 清代古官道至今日城鄉發展不均地區的轉變;3. 媽祖由海神信仰轉變為地方守護神;4. 作為北港入府城古香路的中繼站;5. 由傳統到未來的文化再現與詮釋的地方能動性價值。

臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚

為了解決雄 獅 母獅 的問題,作者顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君,林育淳等撰 這樣論述:

「不朽的青春」展覽研究團隊再出擊! 用120件作品,講臺灣200年的藝術與藝術家故事。 ◆ 「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」 面對這個問題,我們往往不知如何回答。這背後當然有許多從教育到歷史上的原因,但其中最關鍵的可能是──我們根本不知道臺灣美術史上有過哪些精采作品和人物。 鑒於一般大眾長期對於臺灣美術史非常陌生,「不朽的青春」展覽研究團隊決定再出擊,集結兩年多來的研究成果,化身親切導覽,向來訪觀眾述說一個又一個屬於臺灣自己的「藝術的故事」。《臺灣美術兩百年》猶如一場紙上特展,讀者只需翻開書頁便能飽覽從清代到當代,因臺灣而發生的豐富藝術傑作。 然而光是「看見」作品

並不足夠,讀者還必須對於作品產生的脈絡有所認識,才能真正「看懂」作品。因此,本書不同於常見藝術史著重在解析藝術表現形式,更重視描繪藝術家的個人生命歷程與身處時代背景,供讀者參照,以加深對作品的理解。 《臺灣美術兩百年》也是一個主題性策展,不單純依據年代呈現,而是美術史學者帶著歷史意識與問題意識重新觀看臺灣藝術史上的許多經典作品,使之向外延伸,觸及了傳統與現代、本土與殖民、冷戰與戒嚴、性別、家國想像等多元課題。 透過上述面向,相信讀者閱畢本書後,當再有人問起:「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」你不只可以輕易給出好幾個答案,還能興高采烈與之分享你喜歡他們的種種理由! 全書上下兩冊分成十

二章,選件共120件(另有補充附圖數十餘),獨立介紹了108位藝術家。各章開頭均有長文導讀,引導讀者進入該章主題。上冊「摩登時代」六章主題依序為:傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女;下冊「島嶼呼喚」六章則是:山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園。 === 臺灣是天然物產相當豐饒的土地,有稻米、茶葉、砂糖等,實在是無盡的寶藏。一旦踏入山地,到處都是千古未曾開發的處女林。真是發揮著山紫水明,與天然之美。 我覺得在富有如此自然美的臺灣,沒有誕生固有的藝術,實在是不可思議的事。親近並成長於這自然美的

人們,腦海中不會沒有愛美的心理。──黃土水(〈甘露水〉、〈少女〉胸像創作者) === ■下冊「島嶼呼喚」以藝術家對山海國土的探索開啟視野,回顧日治時期並鳥瞰戰後至當代,從觀音山到太魯閣、中央山脈與玉山、屏東大武山,從花蓮港口海岸到臺東金樽海岸,島嶼的山海意象逐漸拓展的過程。接著下山離海來到冷戰現場,看50、60年代的臺灣「抽象畫」,為何竟會被現實政治貼上「共黨」標籤。70年代畫風又是一變,從抽象轉為具象寫實,如此急遽轉變的原因及其意義,將透過藝術家的理念與作品實踐來闡釋。80年代民主運動風雲動盪,深刻刺激藝術家,他們把對社會的批判與關懷貫注在作品中。解嚴後的90年代,針對本土文化內

涵,藝術界以作品乃至文字展開激烈交鋒,急切探問「我是誰」、「何謂臺灣」。自我與家國、本土與西化,難道總是二元對立無法調和?問題沒有終極答案,全書提供了藝術自身的獨特回答。 本書特色 ▌結合臺灣不同世代的美術研究者群體之力,以深入淺出的文字,匯整至今的美術研究成果,是奠基在扎實史料基礎上的美術史。 ▌以公共機構典藏的作品為主,但亦選入重要且不易取得的私人藏品。 ▌重視藝術家生平、師承與往來關係,把作品與創作者放回當時的時空背景。不只對單一作品與藝術家進行詮釋,更呈現藝術家的群像與時代。 名人推薦 ▲ 黃土水說:「出生在這個國家便愛這個國家。」而黑格爾說:「這裡有玫瑰花

,就在這裡跳舞吧!」在臺灣政權更迭的歷史洪流裡,藝術家們從來都不是因為擁有自由才創作,而是因為創作才邁向自由。藝術始終是自由價值的展現,追求藝術自由,進而追求作為人的自由,開啟了時代的自覺與自我追尋。《臺灣美術兩百年》,說的是「他們」在這塊土地上以藝術開展的心靈歷史,但其實也是「我們」形塑自我面貌的故事。設若再過兩百年回望,我相信《臺灣美術兩百年》會是臺灣美術史與文化認同重建的重要里程碑,讓我們知道臺灣人如何走過來,又該往何處去尋覓更寬廣的未來。──鄭麗君(前文化部長、青平台董事長)

電影顯像──進入世界:透過羅伯·布列松在其電影中設置的前主體的存在和暴露來設想電影為何

為了解決雄 獅 母獅 的問題,作者吳嘉航 這樣論述:

思考電影為何,從某個角度來講,可以說即是在思考身體與時間的關係──這裡所說的「身體」並不只是(能夠)出現在電影影像裡作為被攝物的身體(或者說身影)的現身,而指到一種根本的緊密的聚集、延續(「我無可脫逃我的身體」說的不只是我無法逃離我的這個在空間中並且作為一個空間的我的身體的存在,還指到我無法逃離我的身體在「此」的承受的持續。),就像(發生在身體上的)痛覺的爆發並不只是集中在一個位置上(從而讓我們找到這個位置之所在。),而是痛的痛的持續發生(的無可逃逸)和加強。除此之外,身體與時間的關係也顯示在身體的能動(這一「能動」發自何處?外在的身體的事實掩蔽了一個更加根源、隱蔽的身體性的存在。)

事實上與敞開的時間(暨空間)乃屬一道──進入到時間(暨空間)的敞開乃是身體進入到世界的最原初的暴露;同時,這裡也指向(流淌的生滅相續的時間的經驗和理解所掩蔽的)一種本源的時間性:時間首先是一種無前無後(繼而能夠容納來去前後)的始終敞開。回過頭來看電影,亦如是──我們必須同時參照無記(而歸於無)與紀錄(而進入相續)這兩造,才能真正地瞭解電影的輸出暨顯影的本質(換言之,無記乃是電影更加根源的本性。),而一旦電影進行顯影和輸出,即進入時間暨世界的敞開──電影不只是機械運作(及機制構想)而能夠動的影像(的可行性),而是藉此(而能夠使人類的媒介)進入(儘可能無有漏過的)時間暨世界的「動─靜」一體(靜依舊

為動。)的自然狀態:電影輸出其進入「動─靜」之持續、輸出其在世界當中經歷之影像(即便是動畫也依然在世界[暨時間]當中──其一,動畫歷時,其二,世界[暨時間]乃一切可能性的能夠開啟而有待展開之蘊含,而不只是現成一切事物的堆疊。),也與世間萬物(無論有情還是無情。)的或動或靜共在一道──電影承載之、注視之、聽聞之。回過頭來,電影又面對到了其所顯影的身體(身體從萬物當中顯其是。)在時間暨世界當中的「動」及(「動」的通過的)暴露,照見它(們)在其中的生疏、闖蕩、行動及學習,並與之一同面向世界(所保存)的重重層次及各種可能性的打開。電影的(持續)輸出暨顯影,可以說即如同並且將作為觀眾的我們配置、鎖定在(

能動的)身體(持續待)在世界(暨時間)當中的「動─看╱聽」 看╱聽「動」之間性當中,並且在這一間性之間,在這一「動」的「共同在此」之中打開進入至善論存有論的認識之情境,而法國導演羅伯·布烈松(Robert Bresson)在其晚期作品當中設置的某種純粹「待─看╱聽」的前主體的存在及其在場的潛存、持存所打開及引發的於當前的緘默靜謐當中的留心,以及他對身體現身(影像)通過的裸身為物的處理,即座落在這一關隘或者說環節上──布烈松對於影音的諸種設置及形塑所產生的一種狀態恰能夠為以上對於電影為何的設想提供一個切入點。關鍵詞:電影、時間、身體、動、此、世界、存有論、至善論、布烈松。

雄 獅 母獅的網路口碑排行榜

-

#1.【影片】為什麼滿頭金色鬃毛的公獅,看在母獅眼中卻一點也不 ...

說到「以貌取人」,其實動物比人類「膚淺」多了!以獅子為例,一頭金色鬃毛的公獅,絕不會受到母獅愛戴。為什麼? 於 www.thenewslens.com -

#2.流浪不是雄獅的專利,在某些情況下,雌獅也會選擇流浪生活

,母獅帶著小獅子離開獅群。 在《非洲貓科》這一紀錄片裡面,就講述了一起當新的雄獅聯盟趕走了老獅王之後, ... 於 twgreatdaily.com -

#3.中超争冠悬念回来了!睡醒的雄狮帮忙阻击,山东泰山机会大增

中超争冠悬念回来了!睡醒的雄狮帮忙阻击,山东泰山机会大增. 体坛箫音漫 发布于:贵州省 2022.09.24 23:31. 分享到. 分享到微信. 账号密码登录; 手机动态码登录. 於 sports.sohu.com -

#4.一個眼神惹禍!美國雄獅撲擊管理員竟是母獅出手相助

日前在拉斯維加斯一家飯店附設的獅子園內,雄獅疑似不滿管理員一直瞪著牠,突然起身對他施予攻擊,然而除了驚險瞬間外,還出現了感到不可思議的一幕, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#5.神奇的_物 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

从生态观点来说,狮子性喜结群,经常以一个家庭(公狮、母狮、几只幼狮)或几个家族联合起来,共同生活。而老虎呢,可以说是孤独的捕食者,独来独往,从不合群。若虎、狮双雄 ... 於 books.google.com.tw -

#6.雄獅什麼情況下殺母獅雄獅以大局顧全獅羣 - 爵士範

對比人類,母親應該在家中相夫教子,父親則會負責一家人的生存,但是這種思想在獅子家族中是恰恰相反的,在獅羣的生活中,雄獅一般在家中保護幼崽或者族羣 ... 於 www.jueshifan.com -

#7.為什麼非洲獅捕獵都是母獅子,捉回來還是公獅子先吃獵物

這也不能怪雄獅的大男子主義和懶惰,要想在開闊的草原上把誇張的鬃毛和碩大的頭顱隱藏起來,還真是不容易,與其讓雄獅在外面四處驚嚇獵物,還不如回家閒待 ... 於 www.locks.wiki -

#8.英国两头雄狮同性交配母狮一旁看热闹 - 科技图集汇总- 新浪

英国两头雄狮同性交配母狮一旁看热闹,画面中一头雄性狮子骑上了另一头雄性狮子,很明显是在交配。 於 slide.tech.sina.com.cn -

#9.那场青春的一次出走 - Google 圖書結果

美洲狮是南美洲委内瑞拉大草原上最大的猫科动物,一头成年雄狮重达300公斤,一头母狮的体重也有200多公斤。它们最喜欢捕食的猎物是野牛,捕捉一头野牛与捕捉一只鬣狗需要 ... 於 books.google.com.tw -

#10.全民運動會聖火抵達鵝鑾鼻燈塔 - 好房網News

2022年全民運動會將於10月8日在嘉義縣登場,聖火9日在阿里山引燃母火後,23日抵達屏 ... 雄獅估年底日本旅遊業績恢復疫情前3成 · 升半碼船過水無痕? 於 news.housefun.com.tw -

#11.雄狮联盟鸿门宴重创母狮王企图抢占狮群母狮美人计救孩子

To download mp3 of 雄狮联盟鸿门宴重创母狮王企图抢占狮群母狮美人计救孩子., just follow 46 Metascore A man who complains about God as well generally is ... 於 cpdeportfolio.rcog.org.uk -

#12.肯尼亞一雄獅靠近幼仔惹母獅群毆【7】

英國《每日郵報》2月19日刊登了一組一群母獅群毆一隻雄獅的照片。據報道,一隻雄獅試圖靠近母獅的幼仔,這激起了母獅們的憤怒。母獅們一起向這隻雄獅 ... 於 it.people.com.cn -

#13.摩登動物小劇場|公獅子真的怕母獅子嗎? - 頭條資訊

雄獅 的地位獅子是地球上唯一的一種群居性貓科動物,獅表面上看,獅群是“一夫多妻”的結構,一個獅群中的雄性首領統領著所有的成年母獅和未成年小獅子。 於 xynews.info -

#14.为何狮群中的狮王是公狮子? - 知乎

雄狮 不是不捕猎,它狩猎大型猎物的能力要比雌狮强,一般狩猎非洲水牛或者更大的 ... 雄狮实际上捕猎很强,只是很多时候不在狮群所以看纪录片上好像都是母狮在捕猎。 於 www.zhihu.com -

#15.雄獅為什麼吃母獅經驗- 九九百科網

雄獅 為什麼吃母獅欣賞:雄獅吃母獅是獅羣的生活方式,捕獵主要由母獅承擔,公獅主要負責保護獅羣,所以母獅來犯身為保護責任的雄獅只能不得已吃了母獅。獅羣中,母獅們 ... 於 jjbkw.com -

#16.雄狮突然家暴母狮-母狮欺负雄狮(8月推荐) - 法律咨询栏目

雄狮 少年观后感雄狮少年观后感为了一块肉,母狮竟遭到了家暴,雄狮将其“脊骨”当场咬断了!在上狮子就像是一个血气方刚的大将一样,它们面对比自己大的 ... 於 www.weather.com.cn -

#17.雄獅能認出自己的孩子嗎?如何辨認?會不會誤殺? - 今日熱點

看過《動物世界》的朋友都知道,新獅子王趕走老獅子王后的第一件事,就是為了刺激母獅發情,把老獅子王的幼崽全部殺掉. 於 www.youmelive.com -

#18.「六獅幫」通力合殺100獅!叢林鬥爭比後宮更心狠手辣

當雄獅佔領地盤後,隨即對前朝留下的幼獅展開「血腥屠殺」,迫使母獅失去幼子後「再度發情」。節目中即可看到其中一隻名為「怪頭」的馬波候獅子,受挫 ... 於 pets.ettoday.net -

#19.組團禁令將解旅行社龍頭雄獅回應了 - 翻爆

組團禁令最快10月13日解除,雄獅旅遊表示,目前出境團體旅遊商品皆籌備完成,將主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等熱門旅遊商品;雄獅旅遊開始積極 ... 於 turnnewsapp.com -

#20.獅子- 大型貓科動物

雄獅 重達200-250公斤,全長大約2.5公尺,母獅體型較公獅小,但全長仍可達2公尺,體重可重達140公斤,相當於兩個成年男人的重量,是非洲最頂級的掠食者,是最兇猛的貓科 ... 於 sites.google.com -

#21.母獅的逆襲!來不及阻止…母獅暴走咬死陪伴8年雄獅 - 三立新聞

美國印第安那波利斯動物園(Indianapolis Zoo)母獅祖里(Zuri)與公獅尼亞克(Nyack)相伴多年,於2015年生下3隻小獅子,近日卻發生變故, ... 於 www.setn.com -

#22.母獅身中眼鏡蛇毒小獅子被鬣狗叼走雄獅復仇連咬兩任鬣狗女王

雄狮 征服小 母狮. Today at 5:23 PM · 14K Views. 楊登雄and 144 others. 03:24. 麋鹿科摩多嘴下逃生. Today at 7:07 AM · 111K Views. 於 m.facebook.com -

#23.雄狮和母狮交尾后,为什么会发生短暂打斗?|猫科动物 - 网易

公狮身长可达180cm-250cm,平均体重230公斤,最大280公斤以上,母狮也有160cm,体重100-180千克。雄狮与雌狮外貌最大的区别就是雄狮有长长的鬃毛,这些鬃 ... 於 www.163.com -

#24.「講清楚! 你昨晚死去哪了!!!!」母獅大爆氣,雄獅被兇一個

「講清楚! 你昨晚死去哪了!!!!」母獅大爆氣,雄獅被兇一個魂都飛了!網友笑噴:千萬別得罪老婆! | 日期:2018-01-24 | 責任編輯: 王宜馨 | 分類: 喵喵娛樂 ... 於 ipetgroup.com -

#25.雄獅當上獅王後,為什麼不親自狩獵瞭?獅王:我有更重要的 ...

這是因為母獅並沒有固定的發情期,而是在種群中沒有幼崽時才會發情,在撫養幼崽時母獅將不再發情。 在非洲草原上,獅王的平均在任時間隻有2年,為瞭讓母獅 ... 於 www.guaguazixun.com -

#26.日本旅遊將大爆發業者估年底回到疫情前3成 - HiNet生活誌

雄獅 旅遊觀察,日本旅遊詢問度最高的城市,前3名依序為東京、大阪、北海道。雄獅旅遊副總經理單葑分析,東京、大阪一直是台灣旅客赴日的首選城市,接下來 ... 於 times.hinet.net -

#27.雄獅為什麽會殺死並吃掉小獅子?一旁的母獅又為何無動於衷?

一旁的母獅. 雄獅為什麽咬死小獅子? 在自然界中,成年動物咬死幼崽的行為統稱為「殺 ... 於 www.aqiusha.com -

#28.母獅會殺雄獅嗎?雄獅有被自己生的雄獅打敗的嗎? - 頭條網

這兩種情況都會發生,但都是個例,非常罕見。發生過一群母獅圍攻年老雄獅的情況,這隻雄獅有沒有被殺死不清楚,但母獅明顯是想置其於死地獅子的雌雄二 ... 於 ttnews.xyz -

#29.動物園母獅大暴走!咬死在一起8年的伴侶雄獅- 國際 - 自由時報

美國印第安納波利斯動物園傳出憾事,母獅祖里(Zuri)3年前生下3隻幼崽,孰料前幾天卻把10歲的伴侶雄獅尼亞克(Nyack)狠咬致死,讓3隻小獅子失去了父親。 於 news.ltn.com.tw -

#30.獅群

幼崽能找獅群中任何有奶水的雌獅吸奶而不限生母,撫養幼崽是獅群所有母獅的責任。幼崽的吸奶期是六個月,此後牠們還跟著母親約兩年。雌獅一般在三年後,雄 ... 於 realfoodfestival.fi -

#31.獅子也流行BL?《兩隻雄獅當眾激情「啪啪啪」》旁邊母獅一 ...

英國約克郡野生公園(Yorkshire Wildlife Park)也上演了兩隻雄獅當眾「啪啪啪」的激情戲,這幕意外的大自然BL畫面被業餘攝影師Russ Bridges的鏡頭 ... 於 news.gamme.com.tw -

#32.母獅示愛求交配公獅遭「程咬金」橫刀奪愛哭暈在旁- 生活

在野生動物園內,一隻公獅正躺在草皮上曬太陽,這時一隻母獅靠了過來, ... 有國外網友說這對雄獅是兄弟,哥哥看不爽弟弟跟女性嬉戲,所以上 ... 於 www.chinatimes.com -

#33.鬣狗經常騷擾獅群,為何獅子對它只是殺而不食呢?_動物_食物

而獅子也是群居動物,領頭的是非洲雄獅,一般捕獵的都是母獅子。非洲雄獅負責巡視領地,保護獅群不受侵犯。在非洲大草原上獅子和鬣狗可以說得上是 ... 於 standardsversion.com -

#34.為什麼獅子捕獵都是母獅呢,那公獅幹什麼去? - 小蜜網

2、體形的不同,雄獅重達170公斤至270公斤,身長大約1.75米至1.9米之間,母獅體型較公獅小,但全長可達1.4米至1.7米之間,體重重達110公斤至140公斤。 3、 ... 於 www.bees.pub -

#35.民間自主舉辦台灣首場「碳中和」永續旅展10月登場 - CTWANT

永續旅展是由三人恆好發起、ICDI國際氣候發展智庫擔任指導、加上好溝通顧問、沐旅時光、風行創娛、領導力企管、優樂地永續、雄獅集團欣傳媒等六家永續 ... 於 www.ctwant.com -

#36.雄狮对狮群“漫不经心”被母狮嫌弃,后被新来的雄狮轻松打败| Lion

喜欢我的视频,就请订阅我吧!2021 雄狮 对 狮 群“漫不经心”被 母狮 嫌弃,后被新来的 雄狮 轻松打败!動物大戰#动物大战#狮子#老虎#战斗#非洲. 於 www.youtube.com -

#37.獅群中如果有2隻雄獅,誰可以和母獅交配?另一隻只能幹看 ...

有時,同一個部落的流浪雄獅幼崽們會聚集在一起,它們不僅會一同捕獵, ... 獅子雖然是群居動物,但為了避免近親交配,大多數未成年雄獅會離開自己原 ... 於 read01.com -

#38.雄獅什麼情況下殺母獅雄獅以大局顧全獅羣- 旅行者專區 - 歐巴風

雄獅 什麼情況下殺母獅雄獅以大局顧全獅羣簡介:在人世間,一日夫妻百日恩,如果沒有什麼深仇大恨,一位丈夫是不忍心殺死自己的妻子的,但是在動物界, ... 於 www.oubafeng.com -

#39.雄獅被瞪狂咬訓練員片瘋傳超危急「牠」竟出手相救真相原來咁

雄獅 襲擊訓練員,出手救人的竟是母獅!外國有討論區分享1條獅子咬人影片,指拉斯維加斯有酒店設有獅子園,日前有雄獅疑不滿被訓練員「瞪着」突然撲. 於 www.hk01.com -

#40.日本擬10月11日開放自由行雄獅東京「機加酒」比自己訂還省

日本首相岸田文雄昨深夜宣布,研擬於10月11日取消入境人數上限,並開放國外旅客自由行、短期入境免簽證。雄獅旅遊表示,預計... 於 udn.com -

#41.曙光示真 - Google 圖書結果

那儿就是被杀死的斑马的残骸,旁边是那两头母狮。 ... 从晚上听到的声音来看,难以分辨到底是这两头母狮替那头雄狮杀死了猎物,还是那头雄狮先动手,随后两头母狮再加入 ... 於 books.google.com.tw -

#42.雄狮为什么要杀死小狮子?母狮为何在一旁无动于衷? - 腾讯

在非洲的一些野生动物纪录片中,我们经常能够看到这样一幕:一头成年的雄狮残忍的杀死了一只只的幼狮,之后再将它们吃掉。而讽刺的是,一旁作为幼狮 ... 於 new.qq.com -

#43.母獅一生中要經歷多少次雄獅更替與喪子之痛? - 小蜜蜂問答

獅子是群居動物,一般由4~12只雌獅和1~2只雄組成,它們有固定的領土。領土的主權屬於母獅,傳女不傳子。兒子長到兩三歲的時候必須離開,獨自或者與兄弟組隊外出流浪,到別 ... 於 beesask.com -

#44.母獅 - Alano sklep

雄獅 在交配會和母獅求愛,雄獅求愛的時間會比較漫長,會和母獅耳鬢廝磨,蹭蹭它的 ... 一旦母獅子準備好跟雄獅交配,它就會抬起尾巴,給雄獅信號。 於 alano-sklep.pl -

#45.母狮不小心惹怒雄狮直接被咬断脊椎

狮 王被4头流浪 雄狮 围攻,被咬得身上没有一块 · 霸气 狮 王横扫鬣狗老巢,数十只鬣狗惨死当场,看得 · 杀妻断子! · 狮子一天可交配超过百次, 母狮 之间也会互压 · 狮子分娩被发现 ... 於 www.bilibili.com -

#46.雄獅和母獅誰當家?事實上獅群的核心竟不是看上去威風凜凜的 ...

2018年9月10日 — 表面上看,獅群是「一夫多妻」的結構,一個獅群中的雄性首領統領著所有的成年母獅和未成年小獅子。可是事實上,動物學家卻發現獅群是一個「母系社會」,看 ... 於 kknews.cc -

#47.為什麼獅子是雄獅比母獅厲害,而老虎卻是母老虎比公老虎厲害?

再來說老虎,母老虎和公老虎的體型差距和獅子的差不多,只是略微不如獅子那麼明顯,雄虎體重大多是母虎的二分之三,但由於老虎屬於獨行俠,因此母虎和雄虎 ... 於 www.fengliask.com -

#48.雄獅草地上和母獅搞曖昧,全程被人拍下,這表情實在高能

和老虎相比,草原之王獅子的生存狀態更像是是一個母系社會,因為獅群中的母獅是基本不變的,而雄獅則經常發生變化,因為母獅要承擔繁衍的重則。 於 animefans21.com -

#49.跨越物種的母愛!母獅子躺在地上哺乳,在一旁吸奶的竟是...幼 ...

非洲坦尚尼亞保育組織「恩戈羅恩戈羅獅子」(Ngorongoro Conservation Area)驚見母獅哺育幼豹。(AP). 野生貓科動物保育組織「豹」的總裁兼首席保育 ... 於 today.line.me -

#50.MUTATED BISON - 第 18 頁 - Google 圖書結果

骑士用牛角顶伤了雄狮“疤客”的脸部,自身也已经血流不止,看到姬仙被母狮咬住喉咙,骑士大声咆哮:“不!不!姬仙!姬仙--”姬仙用无力的眼神看了一眼骑士,眼角流出了泪水。 於 books.google.com.tw -

#51.雄狮为什么要咬死6个月以内幼崽?母狮一生要经历多少丧子之 ...

雌狮在2岁时可以达到性成熟,一般狮群中有小狮子出生的话,母狮会在2年内不繁殖下一代。 狮子虽然是位于食物链顶端的生物,但由于能量、病毒、疾病等 ... 於 www.sohu.com -

#52.埃托沙獅間情:我一定會幫馬麻保守這個秘密 - 泛科學

從小孩生出來的結果來看,埃托沙母獅邂逅流浪公獅的次數似乎比隔壁老王還要多, ... 上,雄獅在獅群的地位並不是繼承來的,獅群的主要核心為多隻雌獅與幼獅;雄獅成長 ... 於 pansci.asia -

#53.[動物驚奇] 獅子- 萬獸之王 - 銘叔說說看

雖然雄獅在獅群中地位崇高,但牠責任重大,一夫多妻的牠需要為族群的壯大而努力交配,但有時候母獅也未必願意與之交配,而這可能是雄獅的地位開始下滑了, ... 於 ken201010.pixnet.net -

#54.好奇宝宝:为什么只有雄狮有鬃毛,而母狮没有?

揭开雄狮鬃毛的神秘面纱。在狮子界也是看脸的哦,颜值决定未来。 於 www.cdstm.cn -

#55.凡尔纳科幻故事6 - Google 圖書結果

不等他们定下神,默里和波谢曼人的头上双双被两只母狮的尾巴击中,波谢曼人当场晕了过去, ... 依然令人生畏的是,还有两只雌狮和一只腿部受伤的黄爪雄狮尚未击毙,很快, ... 於 books.google.com.tw -

#56.雄獅年輕時威武雄壯,與兄有福同享,老了,連螞蟻都來欺負它_ 動物 ...

誰擁有與母獅交配的好處?其實動物沒有人類的那么多規定,他們就是誰強誰贏得優先權,而雄獅子就是靠武力來震懾,它們會有先交配的權利,其他弱者只能等待時間,再享受。 於 www.jasve.com -

#57.獅子的狩獵與繁殖

母獅 們辛苦得來的食物,往往便給獅群中的公獅搶去,只有在牠們吃飽後,母獅才可享受 ... 亦曾有研究指,雄獅跟雌獅成功交配出來超過一歲的小獅子在三隻裡只有一隻。 於 web2.bhes.ntpc.edu.tw -

#58.一個眼神惹禍!美國雄獅撲擊管理員竟是母獅出手相助

日前在拉斯維加斯一家飯店附設的獅子園內,雄獅疑似不滿管理員一直瞪著牠,突然起身對他施予攻擊,然而除了驚險瞬間外,還出現了感到不可思議的一幕, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#59.雄獅的殺嬰行為- 國家地理雜誌中文網

雄獅 如何確保自己的基因能延續下去?牠首先需要找到一個 獅 群,再設法讓雌 獅 們有重新交配的意願……- 國家地理雜誌中文網. 於 www.natgeomedia.com -

#60.非洲雄狮和母狮的数量比例大概是多少 - 百度知道

雌狮主要负责捕猎,雄狮一般是保卫领地(雄狮有1/10与雌狮参与捕猎,如大型猎物以及与鬣狗抢食)。和所有的猫科动物一样,雌狮比雄狮体型小。在一个狮子群体中,大约有 ... 於 zhidao.baidu.com -

#61.萬獸之王!你不知道的15件關於獅子的事 - MSN

雄獅 可重達250公斤。 ... 一個獅群當中會有幾隻有血緣關係的母獅,牠們的小獅子及少數公獅。 ... 公獅有厚厚的鬃毛,而母獅則沒有。 於 www.msn.com -

#62.母獅一生中要和多少任獅王交配?要經歷多少次喪子之痛?

非洲獅不像獨居的豹或者亞洲特有的老虎,是一種群居動物,大部分時候一個獅群有一頭領頭的雄獅,整個獅群一般不會超過30只獅子,…… 於 www.haowai.today -

#63.雄獅有「家庭暴力」?當著母獅的面咬幼崽,究竟是爲什麼?

所以,一些雄獅也會去挑戰獅王,爲了爭奪母獅的交配權,雄獅之間就會展開爭鬥,獲勝的一方就會成爲獅羣的新領袖,通過與母獅交配,生下擁有自己血脈的幼獅 ... 於 ppfocus.com -

#64.雄獅什麼情况下殺母獅雄獅以大局顧全獅群- 探謎揭秘- 老資料網

在人世間,一日夫妻百日恩,如果沒有什麼深仇大恨,一比特丈夫是不忍心殺死自己的妻子的,但是在動物界,卻有時出現雄獅殺死母獅,這不禁會令人產生疑問,雄獅就這麼 ... 於 www.laoziliao.net -

#65.母獅第二春超悲劇動物園相親幾分鐘就被雄獅殺了 - 蘋果日報

美國阿拉巴馬州伯明翰動物園,一頭17歲母獅阿基里(Akili)去年喪偶,園方於是為她開展第二春,日前讓她與今年4月才到園的雄獅喬許(Josh)「相親」, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#66.母獅 - Officedc

母獅 睡覺被打擾,擡腿給#雄獅一腳。 」等質疑聲浪,表示是母獅長期被關在動物園所導致的行為。 據了解,大型貓科動物殺嬰的目的,大多是因為「適者生存」,若幼子體弱 ... 於 officedc.com.pl -

#67.五分钟经济学| 母狮捕猎,雄狮撒尿 - 寇宗来

五分钟经济学| 母狮捕猎,雄狮撒尿. 2018年07月06日20:21 分类:未分类 阅读:959 评论:0. 提要. 狮子是非洲草原上的群居型顶级掠食者。狮群通常的分工模式是,母狮 ... 於 kouzonglai.blog.caixin.com -

#68.為什麼落單的雄獅最終能稱霸草原,落單的母獅活不過3年?

因為落單雄獅承受了一生的酸甜苦辣,從小就被爸爸趕了出來,不奮鬥就要別的動物要吃掉,拼搏一下得到一生的榮耀,最終的目標就是要稱霸草原,這就是 ... 於 www.juduo.cc -

#69.公獅母獅 - Desatascosintegralescordoba

幼崽的吸奶期是六個月,此後牠們還跟著母親約兩年。雌獅一般在三年後,雄獅在五年後性成熟。 母獅子和公獅子誰更善於捕獵? 非洲獅群是大草原一道靚麗的風景線,一隻雄獅坐 ... 於 desatascosintegralescordoba.es -

#70.一個獅群大都是母獅,為何還有都是雄獅組成的"壞男孩組合"?

小獅子們在族群中生活到兩歲後,雌性的小獅子會留在族群內,由母獅帶著練習狩獵技巧。而小雄獅就沒有這麼舒服的待遇了,2歲後的小雄獅就會被趕出族群,從此踏上流浪 ... 於 www.getit01.com -

#71.雄獅能力明顯比雌獅強,但當上獅王后卻不狩獵 - 資訊咖

如果是雄性的幼崽,並且它們也已經學好了狩獵的技能,這個時候母獅一般都會提前將它們驅逐出獅群,這才是保護它們最好的做法,否則性命就很難保了;如果是雌性的幼崽,並且 ... 於 inf.news -

#72.龍、獅隊拚年度勝率第3 林岳平:變化仍大| 運動| 中央社CNA

中職味全龍隊苦吞8連敗,年度勝率第3位置快要不保,而統一獅與龍隊僅0.5場勝差,獅隊總教練林岳平今天坦言,確實以此為目標,但因龍、獅隊還有不少 ... 於 www.cna.com.tw -

#73.公獅母獅 - Lacivettanelcamino

幼崽的吸奶期是六個月,此後牠們還跟著母親約兩年。雌獅一般在三年後,雄獅在五年後性成熟。 母獅子和公獅子誰更善於捕獵? 非洲獅群是大草原一道靚麗的 ... 於 lacivettanelcamino.it -

#74.你最喜爱的寓言故事(青少年阅读故事书系) - Google 圖書結果

产后的母狮身体虚弱,只能躺在窝里,细心地照料新生的子女。而雄狮此刻的职责就是仔细地守护好自己的家庭,尽量不妨碍母狮哺育它的孩子。突然,雄狮看到一群野兽正朝向它们 ... 於 books.google.com.tw -

#75.最强雄狮 - 起点中文

第一章重生成一只小狮子. 非洲大草原,青草连绵,生机盎然。这里是动物的天堂,也是狮子们生活的地方。 一只母狮子,大着肚子钻进了一片茂密的灌木丛之中。 於 m.qidian.com -

#76.Lion(獅子) - 探索非洲

常用名稱獅子 Lion (公獅), Lioness (母獅) 常用分類大型貓科動物(Big cat)、捕獵動物(Predator)、食肉動物(Carnivore) ... 兩頭雄獅(Etosha National Park) 於 africa.go2c.info -

#77.『實拍』PAPO 獅子safari 雄獅叼子母獅小獅子咆哮獅正版 ...

每天客服小妹09:30-12:30 ,14:00-18:30上班,在線為您服務,✿ 購買『實拍』PAPO 獅子safari 雄獅叼子母獅小獅子咆哮獅正版動物模型玩具. 於 shopee.tw -

#78.為什麼獅子捕獵都是母獅呢,那公獅幹什麼去 - 極客派

雄獅 之所以被誤解為不參與捕食,是因為它們在黑夜和植被茂盛地帶捕獵,所以很難被觀察到。 獅子(古稱狻猊) 英文名:lion,是一種生存在非洲與亞洲的大型 ... 於 www.jipai.cc -

#79.监控下的一幕野外生存战争 - 西瓜视频

一只被遗弃的小角马孤独的走在路上突然身后冲出一头压成年雄狮小角马见状撒腿狂奔 ... 阻挠下母狮很快就败下阵来可他仍旧站在一旁虎视眈眈不肯离去雄狮为了转移母狮的 ... 於 www.ixigua.com -

#80.狮- 维基百科,自由的百科全书

狮 (學名:Panthera leo)俗稱狮子,是一种产自非洲和亚洲的大型猫科动物,栖息於热带草原、半沙漠 ... 的极限体重,一般野生成年雌獅重110–150千克,雄獅重160–200千克,最大的雄獅 ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.雄狮草地上和母狮搞对象,全程被人拍下,这表情实在高能

但不是真的要咬伤对方,而是一种亲热的表达方式。 55岁的摄影师Vclav ilha在肯尼亚的马赛马拉国家保护区游玩时,拍到了一头雄狮在跟母狮子交配 ... 於 sa.sogou.com -

#82.從小被獅群趕出族群的流浪雄獅長大后,還會認識自己的母親嗎?

在族群中,照顧獅子幼崽並不是幼崽的母親的專屬職責,而是整個獅群中所有成年雌獅的共同職責。在獅子幼崽出生之後,小雌獅和小雄獅是站在同一條起跑線上的,母獅在照顧 ... 於 daynews.co -

#83.為啥說母獅發起怒來比公獅更可怕?

在獅子社會中,只有雄獅才會更新換代,而雌獅不會。這是因為獅群每3年需要注入新的基因,原來獅群的雌獅和雌獅的女兒繼續停留在獅群中,而雌獅的兒子 ... 於 www.gushiciku.cn -

#84.9只鬣狗圍攻吃貨母獅,暴躁雄獅火速趕來救援,場面一度失控!

喜歡我的視頻,就請訂閱我吧!9只鬣狗圍攻吃貨 母獅 ,暴躁 雄獅 火速趕來救援,場面一度失控!#動物#獅子#動物世界. 於 www.youtube.com -

#85.雄獅實力強橫,一生在戰鬥,結局比母獅悽慘 - 頭條匯

獅子是草原霸主,對於它們來說,萬物都是食物。但是獅群的戰鬥力並不一定比鬣狗群厲害,如果不是雄獅強行拉高整體實力,僅憑母獅,很難打贏鬣狗群。那既然雄獅這麼厲害 ... 於 min.news -

#86.母獅玩具-新人首單立減十元-2022年8月|淘寶海外

史萊奇schleich咆哮的雄獅14726 母獅仿真玩具模型野生動物小號擺件. 7人說“售后非常棒” ... 獅子玩具仿真雄獅母獅擺件模型PVC非洲獅羣野生貓科動物公仔玩偶. 於 world.taobao.com