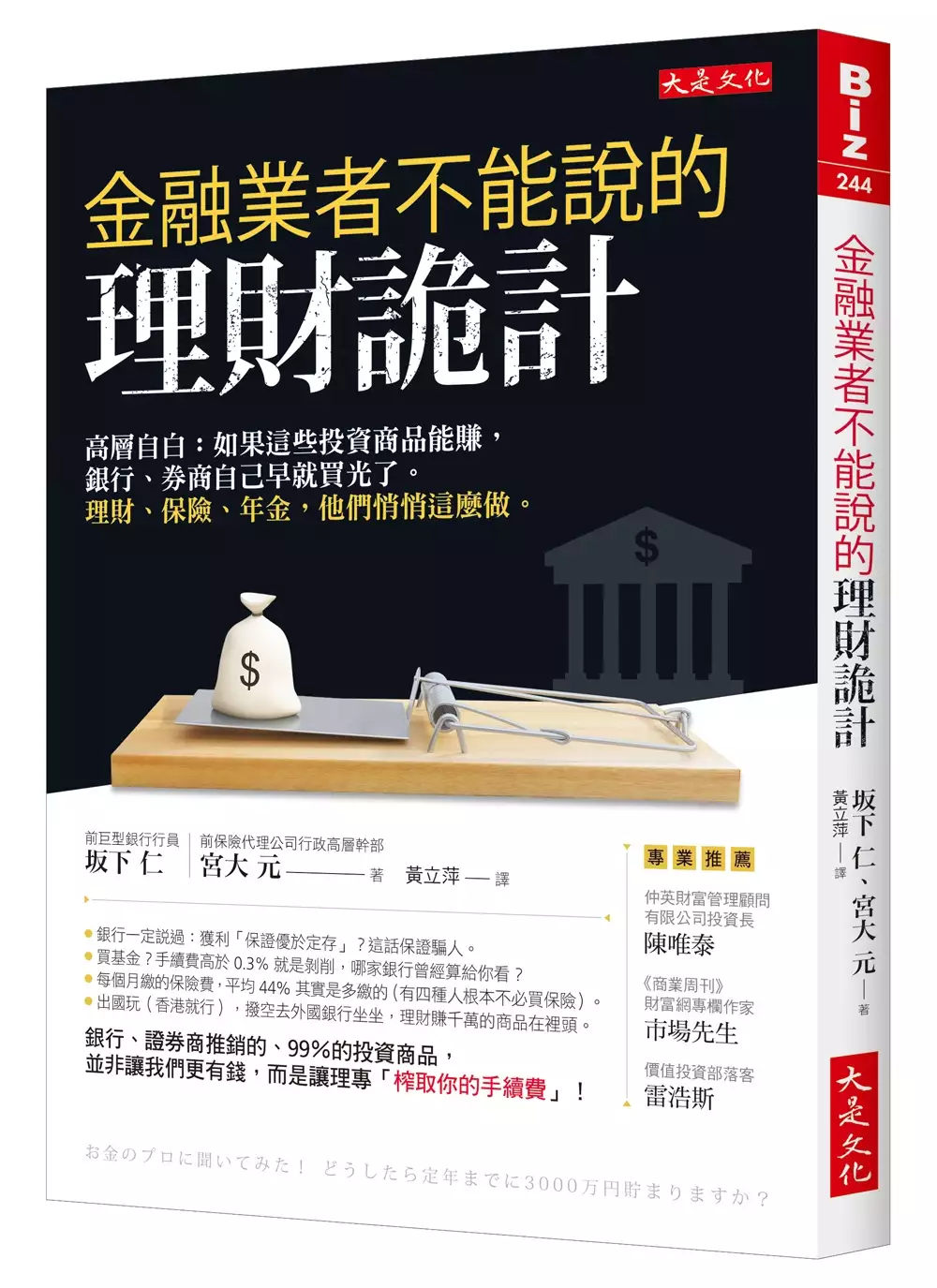

雇主意外責任險保費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦坂下仁,宮大元寫的 金融業者不能說的理財詭計:高層自白 如果這些投資商品能賺,銀行、券商自己早就買光了。理財、保險、年金,他們悄悄這麼做。 可以從中找到所需的評價。

另外網站僱主補償契約責任保險專案也說明:保險費. 死殘補償金. 重大燒燙傷補償金. 住院慰問金. 加護病房日額補償金 ... 員工發生意外事故,不論僱主是否有責任,均可同時申請僱主補償契約責任險與團險理賠。

國立中正大學 法律學系碩士在職專班 羅俊瑋博士所指導 葉建緯的 團體保險給付抵充雇主職災補償之研究 (2019),提出雇主意外責任險保費關鍵因素是什麼,來自於侵權行為、補償責任、團體保險、抵充。

而第二篇論文淡江大學 風險管理與保險學系保險經營碩士班 高棟梁所指導 白雅文的 美國與台灣營業汽車保險條款之比較研究 (2019),提出因為有 汽車保險、營業用汽車保險的重點而找出了 雇主意外責任險保費的解答。

最後網站【團體保險】「雇主補償契約責任保險」真能完全解決雇主之職 ...則補充:甲公司幫員工A投保僱補險,保額100萬元,當A在執行職務期間遭遇意外,而導致第一等級殘廢時,雇補險依約會給付100萬元之保險金。但若A之「日平均工資」為 ...

金融業者不能說的理財詭計:高層自白 如果這些投資商品能賺,銀行、券商自己早就買光了。理財、保險、年金,他們悄悄這麼做。

為了解決雇主意外責任險保費 的問題,作者坂下仁,宮大元 這樣論述:

◎銀行一定說過:獲利「保證優於定存」?這話保證騙人。 ◎買基金?手續費高於 0.3% 就是剝削,哪家銀行曾經算給你看? ◎你每個月繳的保險費中,平均 44% 其實是多繳的。(有四種人根本不必買保險) ◎出國玩(香港就行),撥空去外國銀行坐坐,理財賺千萬的商品在裡頭。 本書兩位作者坂下仁和宮大元,原本是日本三大銀行的銀行家及保險公司高層, 工作過程中他們發現, 壽險業,總是利用「你對未來的不安」來吸金, 銀行,更利用民眾對銀行的信任感,在手續費上狠狠剝削。 銀行、證券商推銷的、99%的投資商品,並非讓我們更有錢,而是 讓理專「榨取你的手續費」!

◎為什麼香港人月薪低,卻比日本人富有?因為他們投資不會找「銀行」! .政府包庇銀行── 銀行和保險公司將國民存入的儲蓄化為資本,買了大量國債,國家當然得保護。 結果銀行不思創新,只代理國外理財商品,賺手續費。 國外穩賺 6% 的理財商品,銀行扣了手續費之後,報酬率根本抵不過通貨膨脹。 於是,民眾的理財只剩下賭漲跌,要不就是把錢存在銀行,成為理專的獵物。 .有三種分散投資,銀行從來不講,是哪三種? 行員告訴你的分散投資,其實是購買數種手續費昂貴的金融商品! 只要低手續費,做到種類分散、貨幣分散、時間分散,投資安全就可提升。 .有錢人絕對不買投資信託

品和投資型保單!為什麼? 問題出在手續費!因為推薦給你的金融商品,有的手續費高、獲利表現差。 國外引進的金融商品經過修改和人事費用等,到你手上時價格已經很貴。 ◎金融機構從不買自家經銷的投資商品,所以你該買什麼? .沒空鑽研就買大盤指數型基金,看好產業前景,就買該產業的ETF! 股票就要長期持有才穩健?但公司破產的可能性也會提高,危險度出乎意料! 買ETF較安心,連日本的央行也有買,可透過手續費低廉的網路證券商投資大盤! .按月分紅?其實你領的是自己的本金。 「存戶頭也幾乎沒利息,要不要轉成投資信託?」當心,許多銀髮族因此受騙! 按月分紅型的投資信託商

品,股息一旦按月支付,就無法運用複利來利滾利。 而且,你領的其實不是股息,只是以支付紅利的方式耗盡本金。 .信託費超過 0.3% 的投資信託商品,不能買! 不僅要挑手續費低廉,如果投資組合中信託費過高的話,就會吃掉複利的效果。 要注意購買的投資組合,因為可能都是信託費高昂的商品,超過 0.3% 就別買! .FinTech正在改變金融業,以後可在國內買到海外的優質理財商品,省卻中間剝削。 現在,你應該自己上網買ETF、REIT,手續費很低。 或者,趁出國旅遊時,去國外銀行詢問其他商品如「包管帳戶」。 日本銀行的包管帳戶詭計很多(台灣……),作者搭飛機去香港、菲

律賓買,值得。 ◎存下投資本金或副業基金,從謹慎買保險開始。 .當心,壽險在吸你的血汗錢,而且往往理賠時才發現不夠用。 壽險公司計算壽險,都是依據你能繳付的金額,而不是發生意外時需要多少錢。 結果,往往發生理賠金不夠或是太多(代表你平常繳太多錢了)的情況。 還有,有四種人根本不需要買保險?你是其中一種嗎? .領回相同給付的保險,美國只要日本五分之一價錢,香港只要日本一半。 (編者按:台灣要花香港三倍價錢才能買到相同年金給付額的保險。) 99%的投資工具,都是你虧損、理專賺錢,為什麼? 因為銀行和保險想的都是他們的業績目標,根本不在乎你的獲利,

想創造不用上班就有錢的「被動收入」,理財、保險、年金,他們悄悄這麼做。 名人推薦 陳唯泰/仲英財富管理顧問有限公司投資長 市場先生/《商業周刊》財富網專欄作家 雷浩斯/價值投資部落客

團體保險給付抵充雇主職災補償之研究

為了解決雇主意外責任險保費 的問題,作者葉建緯 這樣論述:

一般勞工發生職業災害,雇主責任在所難免,首先是勞基法職災補償責任(勞基法第59條,無過失補償),此外,雇主如有過失並應負民法上損害賠償責任(民法第184條,過失責任),這二大法定責任為實務上爭論的焦點。勞基法職災補償責任歸屬不僅為法定義務,亦常出現於勞資雙方簽訂之團體協約、工作規則、勞動契約,甚至約定額外超過法定最低標準的補償責任。此超過法定最低標準或相關社會保險給付不足的資金風險,於市場行銷實務中成為普遍保險行銷人員建議雇主購買團體保險來移轉責任風險的契機。雇主購買團體保險的動機是,當勞工發生職業災害時,以團保的保險金給付抵償雇主責任,但實務上對於團保得否抵充補償責任,或主張團保為員工福利

進而不得主張抵充之爭議時有所聞,惟勞工發生職災向雇主同時請求職災補償及民法侵權行為損害賠償且雇主就職業災害之發生有過失者,雇主得依勞動基準法第60條規定:「雇主依前條規定給付之補償金額,得抵充就同一事故所生損害之賠償金額。」將已給付之職災補償金額抵充勞工於民法上之損害賠償請求,如雇主為勞工投保之勞工保險等,該保險金之給付除得抵充勞動基準法之職業災害補償責任外,同時可抵充民法所生侵權行為之損害賠償責任。由雇主支付保險費購買之商業保險,並非依法令規定由雇主支付費用之補償,可否抵充雇主職業災害補償費之問題,行政主管機關雖持肯定見解,亦有部分法院判決肯認之,惟實務上尚無定見。本文認為,原則上雇主為轉嫁

職業災害責任風險而為勞工購買之商業保險,與投保勞工保險之目的相同,兩者均透過保險大數法則、風險分散、轉嫁原理以減輕雇主職業災害責任風險,因此,雇主應可類推適用勞基法第59條但書規定主張抵充之。但雇主應避免繳納了保費,最後卻無法達到分散法定賠償責任之目的。故雇主進行保險規劃時,應以投保「雇主意外責任保險」為優先考量,即以雇主為被保險人,被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險人負責賠償而受賠償請求時,保險公司對被保險人負賠償之責,藉以保障雇主依法應負之民事損害賠償責任時,產生前開團體保險給付得否抵充雇主民事損害賠償責任之爭議。

美國與台灣營業汽車保險條款之比較研究

為了解決雇主意外責任險保費 的問題,作者白雅文 這樣論述:

美國的汽車保險發展早了台灣整整50年,其汽車保險制度相當完整,保險單條款及附加條款內容,又有保險服務協會(ISO)協助設計,供各州使用,亦為各國參考的藍本。 美國現今的營業汽車保險架構及內容,雖然與台灣營業汽車保險架構及內容有相似之處,亦有不同之處。兩國營業汽車車體損失保險以及第三人責任保險的承保範圍相似,但營業汽車竊盜損失險的部分,美國將之納入車體損失險中,而我國則獨立為一險種。至於旅客責任保險、雇主責任保險,在美國並無此類保險項目,但保險單中有類似之承保範圍。 本研究旨在比較美國與台灣營業汽車保險架構及內容,希望藉此比較可以發現美國營業汽車保險單條款及附加條款中可以借鏡之處,使台灣的

營業汽車保險單的條款及附加條款更為完善,以保障被保險人及社會大眾。

想知道雇主意外責任險保費更多一定要看下面主題

雇主意外責任險保費的網路口碑排行榜

-

#1.除下列工程得依據本署工程契約範本第四章災害處理規定辦理外 ...

... 依實際使用之施工機具設備由廠商自行辦理投保。 所有工程均應投保第三人意外責任險、雇主意外責任險及雇主補償責任險。 ... (一)契約書「工程保險費」之保險範圍:. 於 www-ws.wra.gov.tw -

#2.金鵬保險經紀人股份有限公司

無論雇主補償契約責任保險,或雇主意外責任保險,都在承保雇主對受僱人應 ... 產險公司核算保費與理賠;雇主意外責任保險則是各家產險公司規定不一。 於 www.flyingpower.com.tw -

#3.僱主補償契約責任保險專案

保險費. 死殘補償金. 重大燒燙傷補償金. 住院慰問金. 加護病房日額補償金 ... 員工發生意外事故,不論僱主是否有責任,均可同時申請僱主補償契約責任險與團險理賠。 於 www.top8889.com.tw -

#4.【團體保險】「雇主補償契約責任保險」真能完全解決雇主之職 ...

甲公司幫員工A投保僱補險,保額100萬元,當A在執行職務期間遭遇意外,而導致第一等級殘廢時,雇補險依約會給付100萬元之保險金。但若A之「日平均工資」為 ... 於 www.insmaster9083.com.tw -

#5.【雇主員工保險】僱主與員工的風險保障|商業險推薦|國泰產險

公司經營者責任重大. 僱主意外責任保險. 受僱人因執行職務發生意外事故遭受體傷或 ... 於 www.cathay-ins.com.tw -

#6.groupins+ 保團險更+簡單|國泰人壽

但如果已由雇主支付保險費補償者,雇主得予以抵充之,常見包含:勞工保險、團體職業災害保險、團體傷害險或雇主意外責任保險等。 單位:新台幣/元 ... 於 patron.cathaylife.com.tw -

#7.採購契約保險內容之研討

茲經雙方同意並約定,要保人於投保本公司營造(安裝工程)綜合保險(以. 下簡稱主保險契約),加繳保險費,投保本「營造(安裝工程)綜合保險加. 保雇主意外責任險附加保險(甲 ... 於 www.oac.gov.tw -

#8.標籤: 雇主意外責任險保費試算 - 翻黃頁

僱主意外責任保險是針對受僱員工在執行職務(也就是工作中)發生意外事故時,僱主對員工的民事責任,可轉嫁由保險公司承擔。員工是公司最大的資產,雇主除應 . 於 fantwyp.com -

#9.雇主意外責任險保費 - 雅瑪黃頁網

搜尋【雇主意外責任險保費】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#10.雇主意外責任保險常見問題 - 如何做好生意

雇主意外責任保險 為責任保險之一種,其基本精神與一般責任保險相同,共同事項請參閱一般責任保險之常見問題。 員工在上下班途中遭遇意外事故,雇主意外責任 . 於 businesswikitw.com -

#11.僱主意外責任保險 - 旺旺友聯

1.被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險人負責賠償而受賠償請求時,本公司對被保險人負賠償之責。本公司依前項對被保險人所 ... 於 www.wwunion.com -

#12.臺灣產物保險

僱主補償險專案+,雇主意外責任險 ... 商品名稱:臺灣產物僱主補償契約責任保險重灣產物僱主補償契約責任保險擴大承保非執行職務期間死亡 ... 每人年繳保費(職業類別). 於 www.scsbins.com.tw -

#13.台壽保產物037D加保僱主意外責任附加條款(己式) 商品簡介

(二)社會保險或僱主意外責任保險承保範圍內之賠償責任(不論是否已投保)。 ... 約)後,加繳保險費,投保本「營造(安裝工程)綜合保險加保雇主意外責任險附加保險(甲. 於 www.tlg-insurance.com -

#14.淺談雇主補償責任保險 - 傑報人力資源服務集團

要保人:係指向保險人要約投保之保險契約,並負有交付保險費義務之人。2. 被保險人:係指因發生保險契約所承保之意外事故,依法應負補償責任而受補償 ... 於 www.jbjob.com.tw -

#15.雇主意外責任險理賠案例延伸文章資訊 - 被動收入的投資秘訣

王麗惠說明,雇主意外責任險的被保險人為雇主,並由雇主負擔保險費,主要是承保受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡, . 於 investwikitw.com -

#16.你的老闆有沒有保「雇主責任險」? 職災住院最高1日3000

簡單來說,若受僱員工在工作中或上下班途中發生意外事故而致死亡、殘廢或傷害,雇主對員工有民事賠償責任,可利用雇主責任險轉嫁由保險公司承擔。 於 smart.businessweekly.com.tw -

#17.責任保險

意外 事故一旦發生,固然非肇事者本身之所願,但依據法律規定,不論是個人或企業, ... 賠償責任應盡早投保責任保險可保障自身遭受第三人求償之損失,亦保障他人權益。 於 www.cki.com.tw -

#18.只保雇主責任險不夠! 勞基法賠償金這樣轉嫁

不過,產險業者表示,大部分的公司會投保雇主意外責任保險,但約只有一半會附加職業災害補償責任條款。一般來說,大型企業在投保雇主意外責任險時,保額的 ... 於 www.rmim.com.tw -

#19.旺旺友聯僱主意外責任保險 - 旅遊保險聯合資訊網

註:自負額超過本表所訂者,其減費參照本表增訂之並報公會備查。 2.凡被保險人之受僱人未投保勞工保險、公務人員保險或軍人保險者應按應收保險費 ... 於 www.99mib.com.tw -

#20.雇主意外責任保險、雇主補償責任保險及團體傷害保險之比較研究

但本條款另. 有約定或依民法規定應負賠償責任者,不在此限。 ﹝通知義務﹞. 四、本雇主意外責任險之保險費係以承保工程之保險金額為計算. 基準 ... 於 www.nlus.org.tw -

#21.法規內容-經濟部水利署營造工程保險注意事項

附表一經濟部水利署辦理工程營造綜合保險費率及自負額編列原則.odt · 附表二營造綜合保險各類 ... (二)雇主意外責任保險(含天災責任險附加條款、定作人通知附加條款) 於 law.moea.gov.tw -

#22.我的員工在工作中受傷了應該怎?麼?辦? SWI黃卓森保險

勞工保險保費是基於僱主給員工的總薪資,保險公司會用這類企業的費率來計算,加上州政府和恐怖分子稅。 ... 在知曉意外之後一個工作日之內提供給員工一個申請索賠表格 ... 於 www.sofunsd.com -

#23.新聞稿- 金管會提醒企業主適時投保雇主意外責任保險

雇主意外責任保險 的被保險人為雇主,並由雇主負擔保險費,主要係承保受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險 ... 於 www.ib.gov.tw -

#24.保險項目 - 台南市政府

E.雇主意外責任險之保險範圍包括主辦單位之工程監工人員及其他相關人員,因執行 ... 工期不跨雨季、或僅為室內裝修)或預算保費不足而選擇是否接受天災除外不保條款。 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#25.雇主意外責任險保費試算中華民國勞動部全球資訊網 - Brzhk

哪些公共營業場所需強制投保公共意外責任險? 勞,鹽場,超額責任保費係按「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」之規定,另外,my83 會建議把重心放在產險公司,保障 ... 於 www.cfsksupport.co -

#26.營造(安裝工程)綜合保險附加僱主意外責任險保費核算表

四、下列各種工程分類加保僱主意外責任險時,其保險費應依本表所列基本保險費乘以相對倍數計收之。 房屋建築工程(Code No. 1010~1039, 2170):1.5~2倍。 於 gpis.taipei -

#27.常見問題及解答: 中華民國產物保險商業同業公會

已有勞保、健保、團保,為什麼還需要雇主責任保險? ... 勞保、健保、團保等保險合起來的保費與責任如何來區隔? ... 什麼是公共意外責任險理賠範圍? 於 www.nlia.org.tw -

#28.富邦產險-雇主意外責任保險專區

企業保險-雇主意外責任保險 · 商品特色. 1.承保因員工執行職務遭遇意外事故時,雇主依法應負賠償責任之最基本責任保險。 · 承保範圍. 被保險人之受僱人在保險期間內因執行 ... 於 www.fubon.com -

#29.僱主意外責任保險

雇主意外責任險 承保範圍. 被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險人負責賠償而受賠償請求時,本公司對被保險人負賠償之責 ... 於 www.south-china.com.tw -

#30.雇主意外責任險保費試算 - 台灣公司行號

僱主意外責任保險是針對受僱員工在執行職務(也就是工作中)發生意外事故時,僱主對員工的民事責任,可轉嫁由保險公司承擔。員工是公司最大的資產,雇主除應 . 於 zhaotwcom.com -

#31.企業主3成投保雇主意外責任險去年理賠率逾5成| 產經 - 中央社

王麗惠說明,雇主意外責任險的被保險人為雇主,並由雇主負擔保險費,主要是承保受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險 ... 於 www.cna.com.tw -

#32.雇主責任險的給付對象- 《MY83 保險討論區》

最近服務的單位發生工安, 我們投保AxG的雇主意外保險職災AxG的理賠人員說理賠金會匯到事故的同仁戶頭, Boss不能理解,他說以前都是匯給公司, 怎麼現在改投保AxG之後 ... 於 my83.com.tw -

#33.【勝綸法律事務所專欄】買了雇主意外責任險,員工執行職務 ...

a. 本案僱主意外責任保險基本條款約定:「承保範圍:一被保險人(指上訴人)之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險人負責賠償而受 ... 於 www.sllaw.com.tw -

#34.營業契約書 - 外交部

七、 乙方應於履約期間辦理下列保險種類,其屬自然人者,應自行另投保. 人身意外險:. (一) 雇主意外責任險(倘派駐勞工者,應辦理投保). 於 ws.mofa.gov.tw -

#35.雇主可用百元保費,轉嫁百萬的職災責任 - 險微鏡

雇主可以透過商業保險的「職災險、雇主意外責任險」與「雇主補償責任險」,將勞工保險未給付之差額,且仍為雇主責任的部分轉嫁給保險公司做風險的 ... 於 wecarewelink.com -

#36.豐店舖 - 永豐銀行

08.08版). 商業火災保險. 雇主意外責任保險. 公共意外責任保險. 現金保險 ... 建築物承租人火災責任附加條款( 100萬/另加收保費NT$557 ) □ 建築物承租人火災責任附加 ... 於 bank.sinopac.com -

#37.僱主の好險(團體)意外險

明台產物保險《僱主の好險(團體)意外險》5人以上公司團體適用, ... 超額僱主意外責任保險, 07. ... 每人保費/年(職業分類第一類~第四類), 950元 ... 於 www.xn--7rs78pmljnv0b28h.tw -

#38.華南產物公共意外責任保險

五、抗辯費用:指被保險人因承保事故受第三人之賠償請求時,進行抗辯或訴訟所發生之相. 關費用。 六、要保人:係指向本公司申請訂立本保險契約並負有交付保險費義務之人。 於 www.bankchb.com -

#39.廠商投保約定事項

雇主意外責任險 (甲式):本款保險採社會保險優先給付後,再就雇主意外責任險予 ... 七、依法非屬保險人可承保之保險範圍,或非因保費因素卻於國內無保險人願承保,且有 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#40.勞權抬頭頭家買險補災| 公勝保經

雇主意外責任險 非強制險,所以富邦產險曾對外表示,投保率不高,每年投保件 ... 負擔保險費者, 職災保費由雇主負擔;普通事故由雇主與受雇人共同負擔 ... 於 www.epochtimes.com -

#41.工程保險及常見錯誤態樣

關統籌負責安排投保支付保費並管理整個保. 險計畫之投保方式 ... 雇主意外責任險,係針對施工廠商(雇主)之受僱 ... (三)雇主意外責任險之承保範圍,例如保險人所. 於 www.motc.gov.tw -

#42.勞務採購契約 - 國軍退除役官兵輔導委員會

之勞工保險費、就業保險費、積欠工資墊償基金、健保費及勞工退休金. 等,派駐勞工如因其年齡或 ... (2)雇主意外責任險:(由機關於招標時載明最低投保金額,不得為無. 於 www.vac.gov.tw -

#43.新型雇主責任險CP值高 - 巨鼎保險經紀人有限公司

... 不至於因為員工發生意外事故,求償上門,營運雪上加霜,產險業者的雇主責任險也有新類型,結合雇主補償契約責任保險,及雇主意外責任保險,保費較 ... 於 jd888.com.tw -

#44.僱主責任險常見問題@ 理財投資平台 - 隨意窩

雇主意外責任保險 之承保範圍: 被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外 ... 健保等社會保險,並負擔其部份保險費的支出,因此受僱人因執行職務遭受意外事故的 ... 於 blog.xuite.net -

#45.雇主職災補償責任 - Mojodor

雇主意外責任保險 、雇主補償責任保險及, www.nlus.org.tw ... 雇主只需負擔少許保險費,如果員工不幸發生職災事故,就能請領職災保險給付,並抵充雇主職災補償責任,對 ... 於 www.mojodmor.me -

#46.商品特色- 執行職務期間 - 保險規劃

本專案保費繳納方式僅限年繳。 本專案由明台產險以「僱主補償契約責任保險」、「僱主意外責任保險」及「非執行職務團體 ... 於 www.xn--ruq77d4w3fo7k.tw -

#47.雇主意外責任保險常見問題 - AIG Taiwan

投保雇主意外責任保險的雇主,有許多同時也替員工投保勞保及健保等社會保險,並負擔其部份保險費的支出,因此受僱人因執行職務遭受意外事故的傷害時,可以得到勞保或 ... 於 www.aig.com.tw -

#48.外勞境外險 - 家圓人力仲介

依據就業服務法、勞動基準法及聘僱契約之規定,雇主應協助外勞投保意外保險可規避風險,意外險投保期間為一年,額度為NTD$500,000,一年之保費約為NTD$338,外勞入境時 ... 於 www.jiayuan2128.com.tw -

#49.講師:黃志中

第三人意外責任險保險期間內最高賠償限額為無. 限制. ▫ 未規定廠商應投保僱主意外責任險. ▫ 未將全部之變更設計納入保險範圍(即不足額保險). ▫ 保險費採單獨編列、 ... 於 ra.hl.gov.tw -

#50.雇主意外險

雇主意外責任 險要保書 · 僱主補償責任保險要保書 · 雇主補償責任險詢價表 · 受僱人上下班途中發生意外事故理賠處理原則. 於 cathay-ins.weebly.com -

#51.新安東京海上產物保險「僱主補償綜合保險專案」要保應備文件 ...

責任保險. 每一個人體傷責任. 每一意外事故體傷責任. 保險期間內之最高賠償金額. 適用附加條款僱主意外責任超額給付承保受僱人數. 總保險費. 於 portal.yccia.com.tw -

#52.《保險規劃》過勞死頻傳!雇主險幫頭家分憂 - MoneyDJ

而雇主責任險保障的其實是老闆本身,像是員工因為工作意外造成殘廢時,若員工家屬控告 ... 職業災害保費由雇主負擔,普通事故由雇主與員工共同負擔. 於 www.moneydj.com -

#53.3成老闆投保雇主意外責任險理賠率破5成! | ETtoday保險新聞

金管會保險局副局長王麗惠表示,雇主意外責任保險的被保險人為雇主,並由雇主負擔保險費,主要是承保受僱人在保險期間內,因執行職務發生意外事故遭受 ... 於 www.ettoday.net -

#54.勞務採購契約 - 中央存款保險公司

規定繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費或未提繳勞. 工退休金,且可歸責於廠商,經通知 ... (2)雇主意外責任險:(由機關於招標時載明最低投保金額,不得為無. 於 www.cdic.gov.tw -

#55.明台產險僱主の好險兼顧員工福利及責任抵充

一般企業多會為員工投保團體傷害保險或僱主意外責任保險,但前者保費預算較高,而後者僅轉嫁僱主對員工的民事責任、和解耗時且金額協調不易。 於 www.chinatimes.com -

#56.黃俐菁|什麼是第三人責任險? | 法律白話文運動

春節出遊,有些旅遊景點或餐廳會公告「已投保第三人責任險」,那是什麼 ... 至於要保人就是買保險、付保費的人;受益人則是意外發生時獲得理賠的人; ... 於 plainlaw.me -

#57.富邦貼心幫您規劃好了! 七大專屬特色保障,員工打拼不用怕!

員會104年7月2日金管保產字第10402523520號函修正、富邦產物僱主意外責任保險基本條款102.12.31富保業字 ... 保費結. 算週期. □年□半年□季□月(未勾選預設年). 於 www.guang-jun.com.tw -

#58.僱主の好險 - 明台產物保險

僱主補償契約責任保險、僱主意外責任保險、非執行職務團體傷害保險. 保險特色. 執行勤務期間 ... A. 保單可中途退保,依保單條款規範依短期費率表計算退保保費。 於 www.msig-mingtai.com.tw -

#59.雇主意外責任險承保範圍 - 新光產物保險

新光產物保險-僱主意外責任保險. 當您的員工因執行公務發生意外向公司求償時,. 「雇主意外責任險」可以讓雇主減輕相關賠償的負擔,. 也可以保障受害者獲得應有的賠償 ... 於 www.skinsurance.com.tw -

#60.僱主意外責任險 - 第一產物保險

承保範圍 · 被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險人負責賠償而受賠償請求時,本公司對被保險人負賠償之責。 · 本保險單所稱之「 ... 於 www.firstins.com.tw -

#61.何謂雇主意外責任險 - Lekovi

投保雇主意外責任保險的雇主,有許多同時也替員工投保勞保及健保等社會保險,並負擔其部份保險費的支出,因此受僱人因執行職務遭受意外事故的傷害時,可以得到勞保或 ... 於 www.lekovicrafting.me -

#62.責任保險 - 安心網

因此,台北捷運公司應依據:「台北大眾捷運系統旅客運送責任保險費率標準」 第2 ... 保,無法充份填補雇主侵權行為之賠償責任,因此,仍需雇主意外責任保險來填補雇主 ... 於 www.anxin.com.tw -

#63.貳、第一產物僱主意外責任保險

對營業處所或施工處所之建築物、通道、設. 施、機器、電梯或其他工作物,應定期檢查,注意修護,對意外事故之發生,予以防免。 第四條(保險費之交付). 要保人應於本保險 ... 於 365.mysoft.tw -

#64.這些保險老規定打掉重練是時候了! | Anue鉅亨- 雜誌

公共意外責任險保額偏低還是保費偏高? ... 目前大約二十萬家企業投保僱主責任險,其中最近三年發生事故的企業都超過二萬五千家。 比起公共意外險, ... 於 news.cnyes.com -

#65.雇主責任險及勞健保分別 - 李準基的相關資訊

哪些公共營業場所需強制投保公共意外責任險? 政府為了加強公共場所之安全,各縣市政府強制規定公共使用營利事業場所建築物所有權人或使用人投保公共意外責任險。 於 mickeyjanet.pixnet.net -

#66.公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案一

今(104)年6 月27 日發生八仙樂園粉塵暴燃,造成500 餘名遊客. 受傷送醫,雖然八仙樂園及活動主辦單位皆有投保公共意外責任. 保險,惟因單一事故所致第三人身體傷亡之保險 ... 於 ga.nutc.edu.tw -

#67.公共意外責任保險類問題 - 中國信託產險

若網路投保(手機投保)任意險,保費最高享有15%優惠。汽機車強制險、第三人責任險、竊盜險、車體損失險、超額責任保險、乘客責任險。 於 www.ctbcins.com -

#68.用新照僱(二)

保費 (4類). 保障內容/保險金額(單位:新台幣元). 50萬. 方案A. 100萬. 方案B. 200萬. 失能等級表. 15級221項. 雇主意外責任險(溢額)自負額:5,000元. 於 kang-yu.com.tw -

#69.台南市政府所屬各機關學校營造綜合保險補充規定

營造工程財物損失險、安裝工程財物損失險、第三人意外責任險、雇主意外責任險及鄰 ... 及利潤(含保費)」項下,不另列項,由廠商依契約及本注意事項向保險人辦理投保。 於 www.chc.com.tw -

#70.一表讓你分清僱主責任險、工傷、團體意外險 - 每日頭條

社保中的工傷保險可以保障從事工作期間及上下班途中的意外傷害及因職業危害因素所引起的職業病。除了工傷保險,其實還有僱主責任險和團體意外險可以為 ... 於 kknews.cc -

#71.專業責任保險

責任保險 又叫做第三人責任保險,所謂第三人指的就是投保的要保人或被保險人(第一 ... 所謂雇主責任險就是當受雇員工執行職務發生意外事故,導致受傷或死亡時,將企業 ... 於 woca.com.tw -

#72.雇主意外責任險500萬,大家都在找解答 訂房優惠報報

職災傷亡,保險公司即理賠200萬元;責任險為雇主...(二)實務上承保營建工程之雇主意外責任險,每一個人體傷...金額,大多為200萬元或500萬元,亦有少數投保.,僱主補償契約 ... 於 twagoda.com -

#73.新型雇主責任險CP值高| 保險| 金融 - 經濟日報

新型雇主責任險CP值高. 提要. 產險業結合補償契約、意外保障功能核保、理賠更簡便保費較市售商品便宜5%. article image 保險示意圖。 報系資料照. 於 money.udn.com -

#74.附表八04 責任保險費率表項目類別標的別計算單位(1) 計算單位 ...

險費. 備註. 註:. 1、「項目」欄請就送審保險商品給付項目分別填列,並應與條款內容相符,填如「僱主意外責任給付」、. 「第三人傷亡責任給付」、「第三人財損責任 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#75.政府採購有關保險約定事項之解析

二、 要保人:就是買保險,付保險費的人。 ... 商依契約約定向保險公司申請保險並支付保險費,廠商為要 ... 人,例如:廠商依契約約定辦理雇主意外責任險,廠商雇. 於 themefile.culture.tw -

#76.採購契約規範保險內容解析 - 國立臺灣大學總務處

保險契約. 8. 1.當事人約定,一方交付. 保險費於他方,他方對 ... 後,加繳保險費,投保本「營造(安裝工程)綜合保險加保雇主意外責任險附加保險(甲式)」(以. 於 ga.ntu.edu.tw -

#77.雇主責任險簡介 - 終結保費

不想公司承膽倒閉風險,你需要的是"雇主責任險"! ... 也就是說,死亡/失能保險金或醫療費用保險金給付不足的額度將由溢額雇主意外責任險給付,這 ... 於 peymmm.com -

#78.雇主意外責任險補民事侵權行為賠償 - 理財周刊

Q:已有勞保、健保、團保,為什麼還需要雇主意外責任保險? 網路黑白講1.一般而言已說明,雇主依據勞動基準法第五十九條的規定,對於職業災害應負 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#79.和泰產物雇主意外責任保險

承保範圍. 茲經雙方同意,要保人於投保和泰產物雇主意外責任保險(以下簡稱主保險契約)後,加繳保險費,投保和泰產物. 雇主意外責任保險慰問探視費用給付附加條款(以下 ... 於 www.hotains.com.tw -

#80.雇主的責任要如何轉嫁 - 104勞務論壇

雇主意外責任保險 :法源基礎是以雇主民法上之賠償責任而設計,賠償金得以抵充雇主 ... 金額為1800萬(不含醫療), 同時保費豁免,因此,保險找懂的人投保,就極為重要。 於 en1000g.shop2000.com.tw -

#81.美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 - Chubb

安達產物雇主意外責任保險要保書. 保險單號碼. 要保人/被保險人 ... 保險費. 每一個人體傷責任. 安達產物僱. 主補償契約. 責任保險. 每一意外事故體傷責任. 於 www.chubb.com -

#82.僱主意外責任保險 - 工商筆記本

僱主意外責任保險是針對受僱員工在執行職務(也就是工作中)發生意外事故時,僱主對員工的民事責任,可轉嫁由保險公司承擔。員工是公司最大的資產,雇主除應 . 於 notebz.com -

#83.富邦518網站

1 富邦產物團體傷害保險門診日額保險給付附加條款 1 0001 富邦產物制裁限制除外不保附加條款 4 APL 富邦產物公共意外責任保險 102 S006 富邦產物刑事訴訟費用附加條款 於 b2c.518fb.com -

#84.營繕承包人意外責任險 - 保險商品

承保營繕承包人或其受雇人,在保險期間內,於保險單載明之施工處所內,因執行承包之營繕工程,發生意外事故,致第三人體傷、死亡或財物損失,依法應由被保險人負賠償 ... 於 www.hoan.com.tw -

#85.打工旺季到保險不可少,越來越多企業幫工讀生保意外傷害險 ...

若在餐飲店、咖啡店等小型企業打工,保障可能縮水許多! 公司分析,中、小企業的預算有限,加上老闆就是決定投保 · 而意外傷害險與雇主意外責任險保費差 ... 於 www.ins-net.com.tw -

#86.雇主意外責任險500萬,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

雇主意外責任險 500萬,大家都在找解答第1頁。(四)施工機具設備之保險金額:廠商依實際使用之施工機具及設備投保。 (五)雇主補償責任險:每一個人體傷或死亡最少新臺幣五 ... 於 igotojapan.com -

#87.好頭家PLUS僱主補償險DM文件

雇主意外責任保險 制裁限制附加條款103年11月09日金管保產字第1090431435號函核准,富邦產物保險費延緩交付特約條款日. 業字第1000000329 號函備查,富邦產物主意外責任 ... 於 www.738.com.tw -

#88.企業主3成投保雇主意外責任險去年理賠率達5成 - 股市

王麗惠說明,雇主意外責任險的被保險人為雇主,並由雇主負擔保險費,主要是承保受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡,依法應由被保險 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#89.保店鋪的財產|→保店家對第三人的責任 - 泰安產物保險

雇主意外責任保險 承保對象限被保險人之員工(例如不得包含負責人、眷屬、及離職員工)。 •雇主意外責任保險之受僱人須年滿15歲且70歲以下,續保至75歲,投保 ... 於 www.taian.com.tw -

#90.團保、雇主責任險淺談(上下班車禍、職業病、職災)

各家的團險內容並不一樣,保費也不盡相同,還是以各保險公司的內容為準. 團保的保費由誰支出? ... 1、雇主意外責任險(雇主須有理賠責任才會賠). 於 a011954.pixnet.net -

#91.南山產物僱主意外責任保險附加條款

茲經雙方同意並加繳保險費後,投保本附加保險,本公司就被保險人之受僱人於保險期間內,. 因執行職務遭遇職業災害而致體傷、殘廢或死亡時,被保險人依勞動基準法規定應負 ... 於 www.nanshangeneral.com.tw -

#92.真的能足額抵充職業災害補賠償暨撫卹嗎?|簡文成專欄

問題:雇主全額負擔保險費為所屬勞工投保之「雇主補償責任保險」, ... 額給付醫療保險、團體意外傷害門診及雇主意外責任保險等四個險種組合式商品。 於 www.1111.com.tw -

#93.富邦產物僱主意外責任保險要保書

保險 金額. 自負額(每一事故). 51 每一個人體傷責任. 200萬. 52 每一意外事故體傷責任. 1,000 萬. 53 保險期間內之最高賠償金額. 2,000 萬. 無. 總保險費. 再保額. 於 www.zhi588.url.tw -

#95.僱主要幫員工投保雇主意外責任保險嗎? | 磐石保經

雇主意外責任保險 是什麼? 僱主意外責任保險是針對受僱員工在執行職務(也就是工作中)發生意外事故時,僱主對員工的 ... 於 www.rockgp.com -

#96.意外險幫我保-業主補償契約責任保險-國泰產險

首頁 · 意外險 · 業主補償契約責任保險. 意外險幫我保客服0965-137850 LineID:viven.a6364 ... 國泰產險-業主補償契約責任保險. 保險方案(承保年齡:15 ~ 70歲). 於 www.yes858.com.tw -

#97.中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-政府採購論壇

請問有關營造工程僱主意外責任險的「自負額」的金額是否有相關的訂定標準? ... 自己承擔之損失金額愈大,保險公司之責任愈輕,出險時賠償金額愈低,故保險費可以較低。 於 www.pcc.gov.tw -

#98.工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法-全國法規資料庫

二、自負額:被保險人對每一保險事故賠償,須先負擔約定之自負額;其自負額,最高不超過損失金額百分之十。 三、保險費:依危險物品之種類、管制數量及相關風險,逐案議定 ... 於 law.moj.gov.tw