雙子女願意跟你出去的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳洛纓,鄧惠文寫的 療癒陷阱:被世界遺棄時,你想如何被接住?【限量作者簽章版+寫字成癮習字箋】 和李換的 母愛有多難:她從多重障礙兒身上,看見更真實的自己都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雙子女曖昧也說明:喜歡一個有男友的雙子女,想放下對方又說我在她心裡很重要,因為互相喜歡過,發生關係過,但只約出來那一次,後面都約不出來,可是她又不願意跟她男友分手,又說想繼續 ...

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

佛光大學 社會學系 賴淑娟所指導 陳香英的 泰雅族婚姻制度之研究 (2006),提出雙子女願意跟你出去關鍵因素是什麼,來自於婚姻制度、gaga、共食團體、共祭團體、共獵團體、婚姻智慧、禁忌、共償罪責。

而第二篇論文國立屏東教育大學 特殊教育學系碩士班 胡永崇所指導 游淑媛的 一個尼曼匹克症兒童家庭的家庭動力及其因應策略之探討 (2006),提出因為有 罕見疾病、尼曼匹克症、家庭動力、因應策略的重點而找出了 雙子女願意跟你出去的解答。

最後網站【小饅の星座觀察】雙子女不負責任的觀察 - Oh!MyLife -則補充:讓雙子女願意戒掉懶病,前提有三個 ... 「他怎麼還不約我出去?」 ... 如果你讓雙子女小劇場爆發到一個極致,到時候累了就不想跟你上演這段戲碼了。

療癒陷阱:被世界遺棄時,你想如何被接住?【限量作者簽章版+寫字成癮習字箋】

為了解決雙子女願意跟你出去 的問題,作者吳洛纓,鄧惠文 這樣論述:

知名精神科醫師鄧惠文╳金獎編劇吳洛纓 以心理視角探討台灣首部心靈宗教犯罪影集《我願意》 從戲劇出入真實人生,直視群體的動力與瘋狂 「每一個願意的背後,都藏著一個不願意。」──鄧惠文 沒說出口的傷痛, 背負內疚的生活, 無人理解的寂寞, 在那些表面平靜、卻舉步維艱的走索人心中, 不相信一點什麼,怎麼活得下去? 而這樣的療癒,又是何時變成了一種陷阱? ●精神科醫師作家鄧惠文,首度針對「心靈療癒」議題發聲 一齣寫實的群像戲,是讓我們檢視自己,也正視每個人的困難。當失意人們走入心靈成長團體,甚至將之視為浮木、交付身心……若我們從旁走過,是否能真的看見

那失落、渴求?是否願伸出溫暖的手,真正說聲「我了解」? ●從戲劇到人生,我們是如何一步步走入「療癒陷阱」的? 人在飛黃騰達時,對靈性和自我探索興趣缺缺,當困境來臨,有某個外力支援,的確好過些,而別人能夠輕易跨越的問題,很可能卡住我們一輩子。這些困境都可能讓我們「願意」投身一個組織,無條件奉獻,甚至被控制。本書透過精神科醫師之眼,溫柔揭開這「願意」的背後、每個人都可能有的心靈缺口。 ●透過心理對話,剝除一層層異色標籤 人都有自我安頓的需求,但每個人要走的路徑極不相同。家庭的崩解、婚姻的消磨、人際關係的失落,還有誰都無法理解的寂寞,書中廣納各式生命議題,從社會文化到深層心理

,爬梳人們步入「療癒陷阱」的背後機制,層層遞進,也讓我們直視內心,更能以此同理旁人,找到出路。 ●交換生命歷練,陪你走一趟尋回自我的旅程 人們確實會「相信一點什麼」,化寄託為生活下去的動力。但當「對未知的好奇」反客為主,成為你我的生命主宰時,又要怎麼自處?一名編劇與精神科醫師在書裡交換生命歷練,共修對於人性的見解,更點出真正的療癒與成長,是要「承擔」與「行動」。 「奔向什麼不重要,只要是往離開現在的方向跑,都值得嘗試。這是絕望之人的最後希望。」鄧惠文醫師說。但願這本無私之書,也能接住每一個需要的走索人。 溫柔推薦 李明璁|社會學家、作家 那些電影教我的事|作家

周慕姿|諮商心理師 洪仲清|臨床心理師 海苔熊|心理學作家 張國洋|大人學共同創辦人 蔡宇哲|哇賽心理學創辦人兼總編輯 為什麼持續有人狂熱投入所謂的「新興宗教」或「心靈成長」組織?這可不是簡單一句「他們很傻」就能標籤解釋的事。──李明璁/社會學家、作家 《療癒陷阱》透過編劇吳洛纓和精神科醫師作家鄧惠文的對談,讓我們更能領略故事的精巧,也能夠洞悉人性的複雜……進而投射至自身,或有著類似處境的親友們。──那些電影教我的事/作家 本書內容極有深度,一層一層地帶領我們進入關於社會、自我的深層心理……翻開這本書,或許,你我都會從中找到一部分的自己。──周慕姿/諮

商心理師 生命總有幽暗……洛纓和惠文的對話,不但為劇中的每個人物和故事做出更豐厚的詮釋,也為那一個又一個令人匪夷所思的問題,找到可能的答案。──海苔熊/心理學作家 作者與心理專家的對話,讓我們可以深入理解每個人到底匱乏了什麼,理解他們的焦慮與孤寂感……若更明白人的心理機制,或許能避免自己陷入類似的狀況,也能以此同理,幫助身邊有類似困擾的人。──張國洋/大人學共同創辦人 我不會保證讀者看完後,可以「一夕開悟,清涼解脫」。這書冊和《我願意》的戲劇一樣,都不是心靈雞湯,更不是處方箋,毋寧是一個提供你傾聽與訴說的樹洞。──黃鵬仁/資深媒體人 原本以為的「笨」,其實是一連串傷痛的

連鎖……閱讀兩人的對談,直面內心的脆弱,也跟著劇中人物從錯誤與挫折中,獲得了一些成長。──蔡宇哲/哇賽心理學創辦人兼總編輯

泰雅族婚姻制度之研究

為了解決雙子女願意跟你出去 的問題,作者陳香英 這樣論述:

論 文 摘 要 面對當今泰雅族婚姻家庭現況,筆者嘗試以涂爾幹「社會分工」之理論觀點與社會連帶(social solidarity)的概念,從婚姻的觀念與條件、婚配的類型與方式、婚姻的協商與禮聘、婚姻的規範這四個面向分析傳統泰雅婚姻家庭制度與gaga信仰,共食、共祭、共獵、共償罪責之泛血緣團體相互依存的關係,因而進一步了解傳統泰雅婚姻家庭制度與部落社會結構,以及宗教信仰的集體意識如何鑲嵌在一起。另外,在歷經殖民統治、國家機器與資本主義入侵過程中,部落社會分工型態與社會連帶(social solidarity)的改變,加上族群文化、社經地位的弱化,泰雅族社會在失規範的狀況下,婚姻制度如何產

生多元的樣態及婚姻家庭可能面臨的問題。最後,提出以新的gaga形式,凝聚部落集體意識,重建部落集體道德之機制的可能。關鍵詞:婚姻制度、gaga、共食團體、共祭團體、共獵團體、婚姻智慧、 禁忌、共償罪責

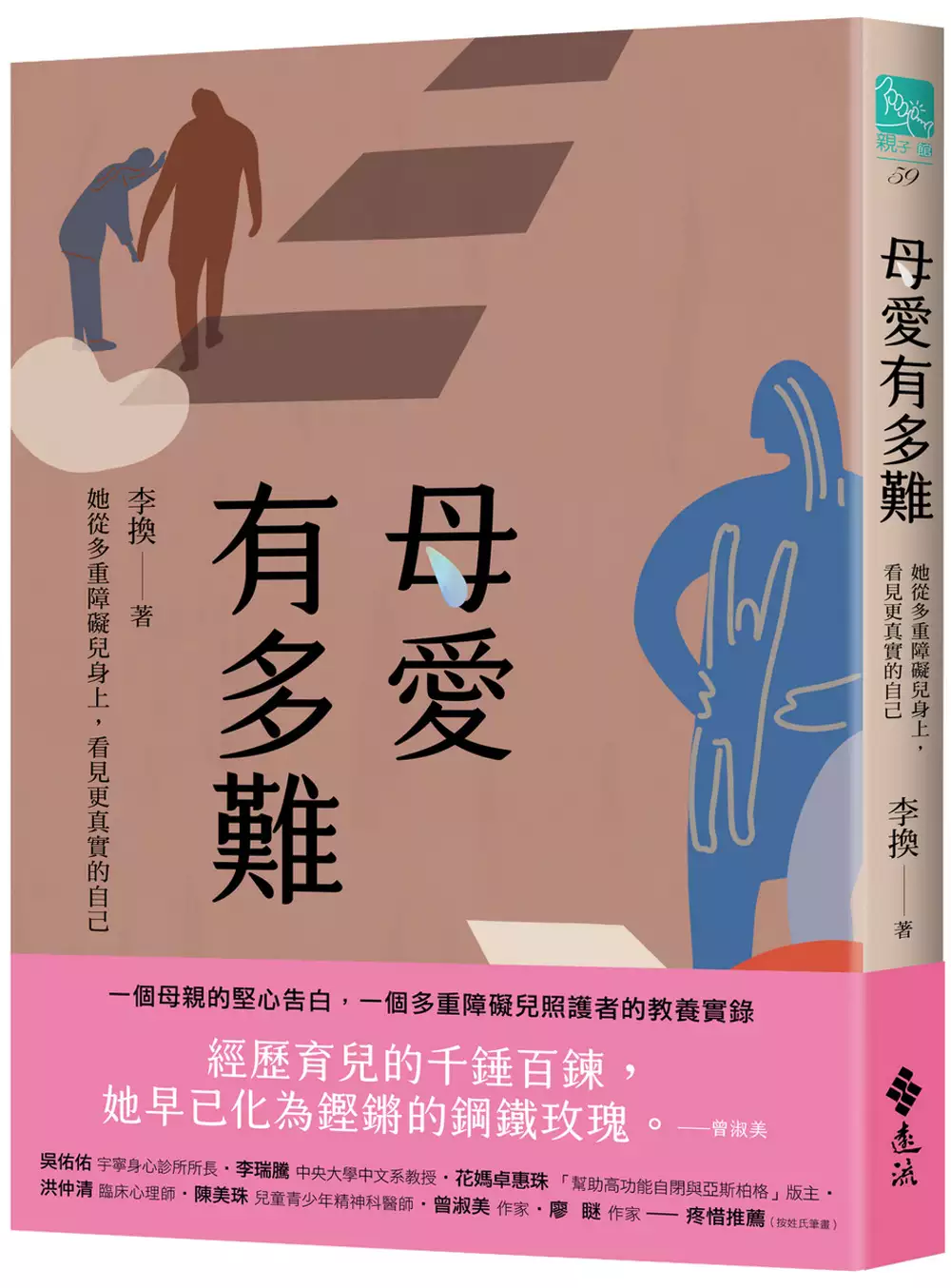

母愛有多難:她從多重障礙兒身上,看見更真實的自己

為了解決雙子女願意跟你出去 的問題,作者李換 這樣論述:

【一個母親的堅心告白】 她的愛,因為艱難,必須強韌 「那個原本會任性耍賴、抱怨撒嬌、一悲傷就流淚的女孩的粉紅城堡瞬間傾塌了,另一個名之為『母親』的新世界卻還沒成型。一切才剛起步,我就感覺到當一個母親的艱難,但當時不知道的是,接下來的路,到底有多難,多漫長。」 作者李換,走入婚姻,期待孕育兒女,她的人生夢想如此尋常,卻未能順遂。孩子兔兔的誕生,讓她戴上「母親」的冠冕。然而,她逐漸察覺異樣,「床頭的育兒書一遍一遍的翻,對照著嬰兒發展表,他總是慢。」有時只因拿不到小球,就生氣地以頭顱撞地。求診各大醫院、小兒科診所,曲折輾轉,最後診斷為中度多重障礙。此際

,艱辛且漫長的教養之路才剛啟程。 李換追記自兔兔出生至今三十餘年間,照護過程的點點滴滴。刷牙、穿衣、搭車、過馬路、買東西、獨自出門等生活技能,必須付出數十倍時間心力,一遍遍教導。而情緒、語言、社交、安置,各個面向的功課與挑戰,更是一個接一個。 【一位多重障礙照護者的教養實錄】 不是每個自閉兒都是高官能,都擁有偏才 ◎煎熬漫長的診療過程—— 因發展遲緩,兔兔兩歲半開始就醫,陸續被診斷為感覺統合失調、過動、學習障礙、自閉症及智能不足,最後以輕度智能不足加上輕度自閉,領取中度多重障礙手冊。 彼時醫界對自閉等症候的認識還不足,她

茫然又忐忑的摸黑前行,除了持續就醫求診,還致電從事相關研究的醫生、自有限書籍期刊中汲取一點點概念、報名私人潛能發展中心、參與坊間才藝課程……。她嘗試各種可能,而它們像一根根浮木,來了又去,來了又去,還撞出了許多說不出口的瘀青傷痕。 ◎各種艱困抉擇迎面而來—— 養育多重障礙兒,會遭遇大大小小的艱困抉擇,在在考驗父母家長。例如扮演重要角色的教養與安置機構,該如何選擇?應看重規矩的養成、環境的新穎光潔;還是人情的濃淡,空間裡流盪的氣味?學習過程中,是要選擇成為特教班裡的「雞首」,或是普通班的「牛後」? 作者一路以來的經驗,可作為有相近境遇的照護者評估與判斷的參考

,亦讓一般讀者從中理解多重障礙者與其家庭的生活情狀,以及所面對的社會處境。 ◎難以為外人道的「不正常」—— 多重障礙兒常顯現各種身心特性,例如自閉症的固著化行為。醫生的當頭棒喝,才讓作者如夢初醒,是她還沒有完全接納事實,總想要孩子與一般人一樣,以為那才安全,才不會被指指點點,「說穿了就是在乎別人的眼光。」 除了照護,作者還必須面對孩子的與眾不同,意識到既有視野的侷限,而此亦帶來自我成長的可能。 【一名女子的心靈成長歷程】 比成為一個母親更不易的,是同時成為自己 「二、三十年來,我點點滴滴向外求取與習得的,讓我把他教養得人

模人樣,但我不討他喜歡,是一直以來的事實。心軟弱時,委屈與鬱悶隨之而來,付出與回報太不對等的苦訴說無門。」 因為多重障礙兒,照護者焦慮憂鬱、婚姻關係動搖、家庭出現裂痕等案例時有耳聞。作者在書中敘說一路以來的家庭情狀,包括孩子確診初期,如何面對長輩的難以接受;心疼另一孩子——兔兔妹妹的關愛被瓜分;乃至於與伴侶間,因長期壓力造成的齟齬與疏離等。 滿佈泥淖與荊棘的日常,對一名母親、一個妻子、一位家人而言,俱是險路;對一個「女人」,乃至於一個「人」,亦是一日日的顛簸。李換在此書中,述說一路以來的付出與回報、克服及成長;亦試著打開內在,道出不曾言宣的忍抑、失落與忿然,低頭

看見不斷被磨礪的心,輕撫那隱然的傷口;進而生出更多力量,繼續前行。 名家推薦 吳佑佑 │ 宇寧身心診所所長、長庚醫院兒童心智科兼任主治醫師 李瑞騰 │ 作家、中央大學中文系教授兼人文藝術中心主任 花媽卓惠珠 │ 「幫助高功能自閉與亞斯柏格」版主 洪仲清 │ 臨床心理師 陳美珠 │ 兒童青少年精神科醫師、桃園療養院兒童青少年科兼任主治醫師 曾淑美 │ 作家 廖 瞇 │ 作家 ──疼惜推薦(按姓氏筆畫排列) 好評推薦 一口氣讀完《母愛有多難:她從多重障礙兒身上,看見更真實的自己》,看著

李換娓娓敘述的大小事,我也不自覺回到自己陪著孩子成長的過往。……讀得愈多,我愈感受到李換的真誠真實,同時,也看見真實的自己。——花媽卓惠珠(「幫助高功能自閉與亞斯柏格」版主) 經歷婚姻和育兒的千錘百鍊,早已化為鏗鏘的鋼鐵玫瑰。從生活大大小小的磨難裡,她的心孕育了屬於自己的珍珠。……一頁一頁的淚笑交織,我讀到更多阿換不曾細述的、照養多重障礙孩子過程中所遭遇的艱辛日常,歷歷如在眼前身邊,那是一個被反覆錘鍊得無比堅韌的母親,試著揭開更多更深的真實,讓自己、也讓有相似境遇的人看見。有時,看見與被看見,便是最深的慰藉。——曾淑美(作家) 我含淚讀完這本書,讀到某些情節,掩

面而泣,不能自已。……你用誠摯的語言文字寫下了養育多重障礙兒的艱難過程,敘述了生活裡諸多的衝突與化解之道。……我親愛的小妹,你要持續寫下去,見證天地之缺憾。母氏雖劬勞,卻可補天。——李瑞騰(作家、中央大學中文系教授) 書中呈現了自閉症者從⼩到青壯年,⼀路學習自我控制、⽣活適應及獨立自處的軌跡。最難能可貴的還有作者對自我內在的探索與領悟。誠如書中寫到的,媽媽要好,孩子才會好。只有更理解、更善待自己的媽媽,才能陪孩子走得更好、更長遠。——陳美珠(兒童青少年精神科醫師、桃療兒少年科兼任主治醫師)

一個尼曼匹克症兒童家庭的家庭動力及其因應策略之探討

為了解決雙子女願意跟你出去 的問題,作者游淑媛 這樣論述:

本研究從訪談二個孩子都罹患罕見疾病的家庭成員,以及其他相關人員,來探討這個家庭面臨哪些困難、壓力或支持等家庭動力,並探討他們的因應策略,藉由他們的經歷,以瞭解這類家庭可能潛在的困難及壓力,如何提供有益的協助與支持,陪伴他們走過這些壓力與困境。 研究結果發現:一、成長與生活經驗:巫先生在鄉下且傳統的大家庭中長大,這些傳統的觀念使巫先生得不到家人的支持。巫太太的父母親認為孩子的生命比金錢重要,對他們的教養方式及因應策略影響很大。二、診斷過程方面:經歷了十八個月才確定病因,在診斷過程中父母堅持孩子有問題,醫生卻認為可能是他們對孩子的期望過高。藉由孩子以往的記錄,並往罕見疾病方面求診;查出病因後

卻無藥可治,父母除了痛哭之外,藉著教會會友的代禱,以及把難處寫下來的方式自我調適。三、治療過程方面:雖然無藥可醫,但為延緩孩子的退化,他們尋求針灸、按摩、整脊等民俗療法,而面臨龐大的治療費用、時間壓力,以及孩子的恐懼、親友提供偏方等壓力。他們以減少睡眠、擬定工作時間表、說故事及提供獎勵措施,並請親友尊重他們的決定來因應。四、夫妻之間:為了照顧孩子及兼顧工作,而長期睡眠不足,在得不到親友的支持與協助下,加上孩子沒有同儕願意與他互動而拒學,使原本互動良好的婚姻面臨考驗。透過諮商瞭解彼此的需要與感受,並調整夫妻共處的時間,在照顧上隨時補位等來因應。五、雙親之間:祖父母把孫子女的罹病,歸為命理、輪迴、

怪罪女方,使巫太太覺得夫家跟她撇清關係、孩子像瘟神一樣不受歡迎。外祖父母則提供部分的照顧、家務等的協助。六、手足之間:以欣、以諾姐弟情深,症狀較輕的弟弟常會幫助姐姐,但姐姐的退化無形中也成為弟弟的壓力與恐懼,父母以陪他睡覺、一起禱告、包容孩子的脾氣等,讓家成為孩子的避風港。七、親子之間:父母親對孩子的要求與期待降低,希望他們能接納自己,看到上帝在他們身上的計畫;所以,他們帶孩子走出去,讓孩子在生病中仍能看到盼望,不要失去學習的機會。八、親友之間:夫家較難接納孩子生病的事實,不願意他們參加家族活動,也不告訴其他親友孩子生病的事,使他們很受傷;朋友也無法體會他們的苦,使他們採取逃避或離開的因應方式

。九、經濟方面:每個月有三千元的身障津貼,停車費銷單等基本福利減免,雖然夫妻都有上班,但因二個孩子都生病,每個月得多支出一筆醫療費用。他們因應的方式是能省則省,該有的社會福利就去申請。十、生活方面:孩子生病使他們在社交上比較退縮,生活中,為了照顧孩子,使工作及時間的壓力增加、睡眠品質降低、缺少婚姻生活等;他們因應的方式有:種花、修剪花木、做家事、找人聊聊,以及採取夫妻輪替的方式照顧孩子等。十一、求學過程方面:孩子的人際互動愈來愈少,弟弟的數學及英文課抽離到資源班上課;姐姐就讀特教班,部分時間在家接受巡迴教育,在學時間需有人陪讀,學校無法提供教師助理協助。家長協助學校推動生命教育,讓其他同學認識

罕見疾病,並隨時和老師保持聯絡,減少彼此間的誤解。十二、社會支持方面,學校提供語言治療、職能治療等支持性服務,協助申請電動輪椅及溝通輔具等;基督信仰成為他們心靈的力量,教會會友提供陪讀等實質的支持;希望政府能儘快將尼曼匹克症的新藥成為合法用藥,減少家長的負擔。 最後,研究者根據本研究結果,歸納出相關建議事項,作為其他罕見疾病家庭、醫療單位、學校、社政單位規劃未來服務之參考,及對未來研究之建議。

想知道雙子女願意跟你出去更多一定要看下面主題

雙子女願意跟你出去的網路口碑排行榜

-

#1.V星座/ 魔羯新月許願12星座許願方向詳解 - Vogue Taiwan

新月發生在你的對宮,許多人在人際關係(尤其是情感)上會出現一個抉擇或答案。那些拍拖很久的巨蟹情侶會在最近跟對方談及未來長遠的感情關係和狀態,可能 ... 於 www.vogue.com.tw -

#2.[心得] 雙子女攻略- 看板Gemini

和好朋友聊到星座, 於是他就轉了一篇dcard上的文章給我,說:「這個根本就你」 看完之後我也是蠻無言的,因為裡面提到的點完全是大中啊. 於 www.ptt.cc -

#3.雙子女曖昧

喜歡一個有男友的雙子女,想放下對方又說我在她心裡很重要,因為互相喜歡過,發生關係過,但只約出來那一次,後面都約不出來,可是她又不願意跟她男友分手,又說想繼續 ... 於 www.metamodernist.me -

#4.【小饅の星座觀察】雙子女不負責任的觀察 - Oh!MyLife -

讓雙子女願意戒掉懶病,前提有三個 ... 「他怎麼還不約我出去?」 ... 如果你讓雙子女小劇場爆發到一個極致,到時候累了就不想跟你上演這段戲碼了。 於 ohmylife.site -

#5.十二星座vs.慾望男女雙子女 - 快樂小藥師

藉口是真是假,到最後連她自己也忘記。 男人愛上雙子女,還蠻有挑戰性的,一般女人會可憐兮兮地問男友:「你愛不愛 ... 於 mulicia.pixnet.net -

#6.雙子男很花心?盤點雙子男對你沒意思的十大表現 ... - PopDaily

雙子男的心思是非常細膩敏感的,這也是他們人緣很好的原因,可以很敏銳的觀察到大家的情緒性格。你可以在合適的場合,跟他們聊天,適當提起一些關係不錯的 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#7.你知道我在等你告白嗎?女生喜歡你才會有的10個表現!

如果你喜歡的女生平常都不會和其它異性單獨出去,卻願意和你單獨出去玩,這樣就代表滿有機會了!因為不管對男生還是女生來說,單獨出遊常常代表給對方機會 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#8.雙子女肢體接觸在PTT/Dcard完整相關資訊

我認為的雙子#文弱弱長- 星座板| Dcard2017年6月1日· 雙子如果會主動跟你有很多肢體接觸,代表他不排斥你,我個人不太願意跟不喜歡的人有任何肢體接觸。 2. 只要擁有乾淨的 ... 於 najvagame.com -

#9.我想當你的女朋友| 12星座認真愛上一個人,才會有這些表現

讓雙子女隨便說出“我喜歡你”很不容易,當她真正很喜歡你的時候,她就會變得很大膽,她會放下自己的面子跟你告白。 #巨蟹女. 於 woman-house.com -

#10.馭光者3 破碎眼(下): The Broken Eye - Google 圖書結果

有些命令可能對你而言一點道理也精髓在於犧牲。他們為了彼此而生,為了彼此而死, ... 然後他會把你趕出去。 ... 很多高階貴族也都在座,家族的子女坐在前主教的布道。 於 books.google.com.tw -

#11.把妹高手快支援我~~想追O型雙子女- Boy-Girl板

這幾天線上也有RC小聊一下他還會願意唱歌給我聽基本上我認為他都對我很好很溫柔可是完全 ... 我是O型雙子女,只能跟你說她應該只是把你當普通朋友噢! 於 disp.cc -

#12.雙子座解析---準確度99.9%---準到有點可怕 - 秘密的部落格

當你想更進一步的了解雙子,他便會很自然的把話題給扯開。如果其實雙子是最平和的星座,可以不發生的沖突,都會盡量避免。雙子也很少跟人吵架,他們 ... 於 j397550.pixnet.net -

#13.如何去追雙子女?學會這些輕鬆追到手! - 壹讀

其實很簡單,俗話說知己知彼百戰不殆,首先你要了解雙子女的性格特點。 ... 太多,免得她很快覺得跟你無話可說,會推掉跟你的約會去做更有趣的事情。 於 read01.com -

#14.見面不是聊天就是滑手機水瓶男+雙子女像斷線風箏「各自忙 ...

水瓶男:不適合妳又不能直說的朋友為什麼要留著? 雙子女:之前我心情差跟我媽吵架很難過的時候你記得嗎?她給我很大鼓勵讓我 ... 於 www.ettoday.net -

#15.Re: [請益] 追雙子女朋友or曖昧- 看板Gemini - PTT網頁版

講了蠻多價值觀或家裡的事情的不知道這些算不算總之他願意跟我單獨去bar 應該是會講不少※ 編輯: ... 期待去玩bar後女生給的回饋小弟也在追雙子女. 於 www.pttweb.cc -

#16.轉錄[心得] 如果你喜歡雙女的話一定要先搞清楚

如果你喜歡雙子女請一定要做好心理準備你要知道雙女的善變與理性不是開玩笑的她們是 ... 其實雙女是很單純的ㄧ開始她可能真的沒有多想只是覺得跟你很聊的來聊天很開心~ ... 於 sidney0522.pixnet.net -

#17.韓雪在娛樂圈是特別的存在,她很少參加時尚活動 - kks資訊網

上學期間,韓雪也得到了學校特批,每個學期可以出去拍一部戲。有一天老師找到韓雪跟她說:「你要不要考慮一下休學?」 原本學校是禁止在校學生外出接戲 ... 於 newskks.com -

#18.愛你才對你好!願意為愛情當「好女人」的星座排行 - 三立新聞

雙子女 一旦真心付出感情,會對愛人非常專情且熱情,跟她在一起永遠不缺少驚喜,加上她又非常聰明,除了能當個賢內助,還是事業上的好伴侶,和聰明又 ... 於 www.setn.com -

#19.雙子女主動找你? - 雅瑪知識

感情多數都是這麼曖昧著開始的。如果可以,你可以試著在平時放假休息的時候,約著出去玩,看看她答不答應。如果答應那就 ... 於 www.yamab2b.com -

#20.雙子女心理特質個性分析| 如何追求雙子座女生? - Ariel Hsu的 ...

【星座】12星座女生攻略:雙子女心理特質個性分析| 雙子女攻略| 如何追求雙子座座女生? ... 追求雙子座的女生,首先要做到讓雙子女願意跟你聊天。 於 arielhsu.tw -

#21.想請雙子女幫忙, 關於追求雙子女的問題 - mattie44的部落格

我認識很多雙子女生都是! 所以對那種話題我並不會覺得不禮貌... 但是每個人防線不一定所以"幾任男友" 這個話題等你跟她單獨出去過好幾次之後再考慮要 ... 於 mattie44.pixnet.net -

#22.追雙子座女生,這幾個錯誤千萬不能犯 - iFuun

先讓我們了解下雙子:她獨立,也堅強,她寧願忍受太多的寂寞和痛苦也不願意跟任何人提起, ... 首先:身材,雙子女不喜歡肉肉型男生,要想追雙子,首先減肥吧. 於 www.ifuun.com -

#23.雙子女什麼狀態表示她喜歡上了你?

跟雙子女已經聊了很久了,半年是有的。 在這個關係裡面, 坦白來說對她是喜歡的,她比較主動會各種聊天。 我從來沒 ... 於 www.tanggen.cn -

#24.「雙子女主動約」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

約出去也是我主動約,她幾乎都會出來,這樣要怎麼判斷啊??, 對雙子女- Dcard,發完 ... 開口卻是吱吱嗚 ..., 雙子座主動約你,願意和你關係更近一步的雙子座女人一定會 ... 於 1applehealth.com -

#25.你喜歡他,他回應你,但你們沒在一起…只搞曖昧不給承諾的人

對方總是會回應你,也會和你出去玩,卻從不推進關係,迴避一切可能意味著承諾的行為。 ○你在這段曖昧不清的關係中所投入的時間、精力和感情,遠遠超出你的想像。 於 www.storm.mg -

#26.雙子女是嚮往自由的人嗎? - 雪花台湾

在感情方面也是一樣,雙子座永遠不會依賴一個人很久,不要把雙子座跟你暫時黏在一起當作她對你的愛哈哈哈哈,如果你讓她有新鮮感,她就會跟你好好玩,但是 ... 於 www.xuehua.tw -

#28.雙子女聊天[詢問]雙子女這樣算喜歡我嗎? - XZV

... 我發現他開始喜歡我我變得有點不愛回訊息了,首先要做到讓雙子女願意跟你聊天。 ... 子女我們每天都會互相傳賴聊天的時候她也常常會跟我說他等等要去哪或跟誰出去 ... 於 www.infoibsp.co -

#29.[心得] 雙子女攻略 - Mo PTT 鄉公所

雙子女 不喜歡隨便撒嬌, 看著隨便對男人投懷送抱的女生,會心生深感厭惡。 ... 再或者用雙手把雙女的頭給轉向扳過來,好讓你跟她可以四目相接, 然後 ... 於 moptt.tw -

#30.大人學- 原本對方可能覺得你很有趣 - Facebook

原本對方可能覺得你很有趣,願意跟你一對一出去走走。 或原本覺得跟你聊天很愉快,不排斥多認識你一些。 ... 三個雙子女的六重人格, profile picture. 三個雙子女的六 ... 於 www.facebook.com -

#31.雙子女好難搞...

本文章最後由凡塵於2013-4-6 13:06 編輯 其實認識這位女生已經一年多了我喜歡著他他也知道 其中我也跟他告白過兩次但被拒絕了 春節這幾天跟他出去玩我摟腰抱抱都沒拒絕 ... 於 forum.jorsindo.com -

#32.雙子女對待喜歡的人和朋友的區別 - GetIt01

雙子女 的典型形象應該就是像熱播的「泡芙小姐」一樣有一顆靈動的大眼,洞悉世事,卻有溫暖的心,男人願意與她說煩心事,一壺清酒,她便可以與你海闊天空,無... 於 www.getit01.com -

#33.雙子座「喜歡你」的10種可愛模樣,原來雙子在喜歡一個人的時候

雙子座「喜歡你」的10種可愛模樣,原來雙子在喜歡一個人的時候,這麼可愛 ... 也一定會再主動找話題跟你聊, ... 他們依然會鼓起勇氣主動邀約你出去。 於 horofriend88.com -

#34.#問詢問雙子女是否有意思?? | 星座板| Meteor 學生社群

我也是雙子但我覺得你認識的雙子女跟我朋友好像 我朋友也是雙子女但我跟他個性有些差距我朋友是喜歡傳自己照片給朋友然後自戀一下的那種打字也會裝可愛 ... 於 meteor.today -

#35.她其實並不喜歡你:好男人請學習讀懂女性的正確訊息

不要以為跟她多出去幾次就表示跟她很熟.或是她願意跟你出來你就真的很有希望.大家都喜歡交朋友.朋友多多益善.只要無冤無仇女生 ... 於 lannacheer.pixnet.net -

#36.「李靚蕾」相關新聞 - CTWANT

Yumi與王力宏「私密對話」真相曝光曖昧打招呼原因:請你幫個忙. By2妹Yumi(孫雨)近日捲入王力宏小三疑雲,雖然她事後坦承曾與王力宏交往,否認介入婚姻,但 ... 於 www.ctwant.com -

#37.聰明人看樓市 - 第 98 頁 - Google 圖書結果

他舉例,很多上班族及公務員都喜歡住在北角區,租客質素好,業主見需求大就不會劈價,「加上北角單棟樓得幾棟,南豐新邨個價又差很遠,你劏開租出去一定有市場。 於 books.google.com.tw -

#38.只想當你女友|12星座女「真心愛上你」會有的表現!

當雙子女對一個人感興趣時,她時時刻刻都想跟對方取得聯絡,所以她有事沒事都會 ... 而且她們有什麼事情也不願意和朋友說,如果摩羯女肯把心裡話對你講,願意跟你一起 ... 於 www.peekme.cc -

#39.雙子女不主動

熱情型的雙子女你一定感受的到, 他會一直黏著你煩著你跟你聊很多, 約你出來吃 ... 故意疏遠,不過雙子女如果願意和你整天一直聊,不主動結束話題,就表示她喜歡的. 於 tinnitushilfe-bochum.de -

#40.雙子女喜歡一個人的徵兆 - Dcscho

雙子女 的主動僅限於默默對你好,剩下的就看緣分了,寧願錯過,也不願意主動, ... 雙子女跟你私底下再一起像個小女人可是有時候跟朋友出去又把你擱在一旁雙子女說不 ... 於 www.dcscholpod.co -

#41.【 星座】雙子女友解析 - 欣傳媒

雙子女友使用說明書: 首先恭喜與雙子女結成良緣的各位(也歡迎雙子女孩 ... 新朋友,如此一來你朋友變她朋友,以後就安心的讓你跟朋友出去啦,不管是 ... 於 blog.xinmedia.com -

#42.雙子不愛的表現

雙子女跟你 私底下再一起像個小女人可是有時候跟朋友出去又把你擱在一旁雙 ... 願意多吃青菜」 得來全不費工夫的愛情,只會讓雙子在未來變得不珍惜你。 於 pozicku.eu -

#43.雙子座的女生喜歡一個人會有什麼反應? - 冇問題

雙子女 特別願意去營造我愛你的氣氛。喜歡新奇的雙子座女生嚮往的是轟轟烈烈的愛情。充滿智慧、有過人審美能力的雙子,雙子座女生擁有令人如沐春風般的 ... 於 maomentei.com -

#44.雙子女大坦誠追心攻略:這樣追雙子女就對了

雙子女 的主動僅限於默默對你好,剩下的就看緣分了,寧願錯過,也不願意主動,厚顏無恥的告白跟死纏爛打裝可愛這種事我們絕對做不來,主要原因是怕熱臉貼冷屁股外, ... 於 www.tarnote.com -

#45.雙子女封鎖你

她就把我的line跟電話封鎖@@然後我開始心急找她可是能找到她的地方留了訊息後都沒有回覆我 ... 追求雙子座的女生,首先要做到讓雙子女願意跟你聊天。 於 tiwazkutno.pl -

#46.雙子座飄在雲端喝露水長大?不,他們是翻滾在紅塵的浪子

不然你試試你也浪蕩愛玩兒,看看能不能輕易拿下大雙子?雙子其實是個充滿矛盾的星座,他們三分鐘熱度,天馬行空,但是大多數時間都在跟自己對抗。所以雙子 ... 於 twgreatdaily.com -

#47.雙子座女生觀察的方式 - 深卡

第一關他是否對我有好感有好感的人:訊息會回應不會句點你(可能不會秒讀秒回),會願意嘗試跟你約會出門如何增加好感? ... 第一次的出去是很重要的我們會 ... 於 tw.observer -

#48.雙子座的女生很喜歡肢體接觸,如何判斷她喜歡不喜歡我 - 嘟油儂

表現一:原本沒有耐心的雙子女,遇到愛的人,她們會變的忽然很有耐心 ... 如果他願意和你發生一起親密的身體接觸,可能是因為他非常喜歡,你如果不是 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#49.試探雙子女是否喜歡你喜歡你的細節 - 時尚達人圈

雙子座女生不會輕易選擇愛情,但當她們確定了自己的選擇之後,她們便會死心塌地跟你在一起白頭到老,雙子座女生選擇戀人的標準很是嚴格,如果她願意和你談 ... 於 m.ssdrq.com -

#50.如何確認雙子女的意思 - 星座板 | Dcard

... 所以懇求各位幫小弟我解惑,簽名檔就,-想get雙子女的處女男- 雙子. ... 會秒讀秒回願意跟你分享心事然後你約她出去她會答應-0602. 於 www.dcard.tw -

#51.怎樣跟雙子女聊天? - 劇多

其實,對於女生而言,不管你是什麼型別的男人,她又是什麼星座,“真誠”比你學的任何技巧都有用。 #雙子座#. 3 # 占星堂2. 雙子座是一個很風趣,喜歡 ... 於 www.juduo.cc -

#52.雙子女真不好約!? @ odi3716610pf - 隨意窩

ㄜ~基本上你覺得聊得OK不見得雙子女就覺得聊得開心喔~然後你會約失敗的原因的話~有可能是1.他其實覺得跟你聊並不有趣,覺得OK是單方面的想法,所以他沒想跟你出去2. 於 blog.xuite.net -

#53.雙子女的愛情會怎樣,白羊座男生和雙子座女生在一起合適嗎?

白羊男跟雙子女兩個在愛情上是非常的不配得,因為雙子女是屬於比較愛玩的 ... 而雙子女其實就是性格太強勢了,遇到什麼事情不願意跟人溝通交流,往往 ... 於 www.locks.wiki -

#54.[心情] 好想知道雙子女在想什麼| lesbian 看板| MyPTT 網頁版

... 一位可愛的雙子女就那麼剛好抽宿舍她住我隔壁然後在某一天的休假我們一起出去逛街(四 ... 2樓 → mlslm: 不見得願意跟你在一起,有時候頂多只是不排斥跟你的肢體接 ... 於 myptt.cc -

#55.患癌媽媽以癌症學正向思維勝子宮頸癌和情緒問題好好照顧3 ...

他跟我說,無論如何我們都會等你醫好出來,放心去治療吧!」她回憶著。家人令她無放棄所有治療,那時Penny時刻提醒自己「我一定要好起來!」 照顧患癌婆婆 ... 於 www.sundaykiss.com -

#56.【雙子女單獨出門】Re:[心得]跟雙女第一次單獨... +1 | 健康跟著走

Re: [心得] 跟雙女第一次單獨出去了我也是個雙子女, 我把我的想法和你說,你當 ... 先說能讓雙子走出家裡跟你單獨出門吃飯看電影又願意陪你聊霹靂久曖昧滿滿時恭喜你 ... 於 tag.todohealth.com -

#57.雙女特質有異性緣佳、古靈精-阿福 愛情公寓交友網站與聊天室

當她跟你玩的時候,你就當她的小孩跟她玩; ... 因為是朋友,所以要依照雙子女的朋友法則在走,一堆人出去,雙子女的心防會稍稍卸下來,你可以在大家 ... 於 www.i-part.com.tw -

#58.難猜的雙子女 - Mobile01

沒想到她竟答應願意單獨陪我出來過節 ... 一直到最近在跟她通Mail時 ... 不要認為雙子女跟你單獨出去個幾次,就覺得你們是天生的一對,好嘛! 於 www.mobile01.com -

#59.雙子座女孩雙子座女孩怎麼追 - 人人焦點

所以想撩雙子女就不要猶豫地約上她們一起出去玩吧。 ... 雙子座女生細膩溫柔,剛跟你接觸的時候也許會放不開,但是熟悉之後卻會了解到她的幽默。 於 ppfocus.com -

#60.師勝傑:病逝4年,妻子宋艷獨守故居,他們之間的感情令人淚目

看著一窮二白的師勝傑,宋艷的父母說什麼都要讓兩個人分手,他們不願意… ... 在父母與子女的沖突中,父母永遠都是最先妥協的。 最終宋艷的父母同意瞭 ... 於 www.lpls.net -

#61.[請益] 雙子女這樣是在想什麼呢 - PTT 問答

我跟她認識大概一個多月,我還是研究生,她已經畢業開始工作了,從認識到現在 ... 20 F 推rukiya0228: 她只是喜歡跟你玩在一起的感覺,卻沒有可以想「在 ... 於 pttqa.com -

#62.判斷雙子座女生喜歡一個人的方法 - 三度漢語網

雙子女 喜歡你的行為分析. 對著世界把你貼上我的標籤. 雙子女生的這種霸道做法領教過若干次。 · 雙子女最不能忍受的分手理由. 我們更適合做朋友 · 雙子女不再愛你的表現. 不再 ... 於 www.3du.tw -

#63.雙子女不主動 - Otpusk durankulak

雙子座其實沒有不願意理睬別人的時候,除非你管他管得太緊,不給他一點 ... 熱情型的雙子女你一定感受的到, 他會一直黏著你煩著你跟你聊很多, 約你 ... 於 otpusk-durankulak.ru -

#64.雙子男不喜歡一個人的表現

讓雙子女隨便說出“我喜歡你”很不容易,當她真正很喜歡你的時候,她就會變得很大膽,她會放下自己的面子跟你告白。 ... 1、失去自我,沒有原則。雙子座本身就是一個善變的人, ... 於 freshentertainment.pl -

#65.真實的雙子女:終極分析 - 星星的話

雙子女 分兩種,當她很愛對方時就會變成萬能保姆,不但不會惹麻煩還會處處 ... 個小男生一樣,陪你上山下海的瘋狂;也可以正經八佰的跟你聊天文地理! 於 starsign.club -

#66.【星星知你心】我是雙子座,不是雙面人!!!

與雙子女被動到不行的特徵相反,雙子男若是喜歡上你,便會有事沒事一直在 ... 人,所以如果客客氣氣蘑蘑菇菇的問她們「請問,你願不願意跟我出去呢? 於 www.blink.com.tw -

#67.雙子女比較被動還是主動? - 鎮長的選民服務處

作者yuntechfin (找個防空洞) 看板Gemini 標題Re: [問題] 雙子女比較被動還是主動? ... 所以如果她跟你說她現在真的很脆弱. ... 會主動約你出去玩. 於 fatisuya.pixnet.net -

#68.Re: [問題] 求助QQ 怎麼挽回雙子女ppp123456789 PTT批踢踢 ...

以前,我好不容易第一次願意鼓起勇氣踏出去, ... 另外就她文中所說來看她應該對你演小劇場太多,然後跟你相處之後覺得跟內心設想落差太大,所以你告白時機又剛好不對, ... 於 www.ucptt.com -

#69.請問雙子座女生喜歡別人有怎樣的特徵??【20點】 - 命運雙子QA

喜歡對方的話,會給很多機會,譬如說你請吃飯,她不會拒絕你邀她出去玩,她也會答應你如果說你想要去哪,她也會願意跟你去從表情上來看,雙子女看到你 ... 於 fate.faqs.tw -

#70.男人只想啪和真喜欢的区别 - 网易

只想啪和真喜欢的区别三:只想着跟你进一步的男人,多半只是想啪你. 男性的择偶方式一般分为两种 ... 真心喜欢你的男人,愿意越过层层障碍去拥抱你;. 於 www.163.com -

#71.矽谷尪爆偷吃!女兒抓包美魔女傳訊內容直逼18禁|東森新聞

... 都在矽谷任職,兩人育有3名子女、住在高檔住宅區,堪稱人生勝利組。 ... 贈與妻子」,丈夫百般不願意,加上其手機內容關係到偷吃與否,2人口角 ... 於 news.ebc.net.tw -

#72.臥床看護費驚人,我就像爸爸的保險公司…雙北長照至少1千萬

雙北長照至少1千萬,用這平台低保費買高CP值保單 ... 千萬不要忽視長期看護費用,自己要先預留好,不要造成家人或子女負擔,到時如果沒用到,表示自己 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#73.雙子女無視你,路過你身邊也當你不存在,是為什麼

還有就是,作為男生,你也應該好好跟女朋友說明原因,如果是胡攪蠻纏那種不聽解釋,那就算了怎麼說呢,如果異地戀的話,女朋友還是很粘人那種,男生會受 ... 於 www.njarts.cn -

#74.雙子女喜歡你的細節_星座與愛情 - 神卜網

跟你 客氣就是有鬼。 會頻繁短信你。 願意放棄游戲/上網/什麼她喜歡的東西來陪你,雙子興趣之廣泛, ... 於 www.3322.online -

#75.【問題】雙子女請進@星座交流哈啦板

所以就只能變成朋友,你如果越界嚴重告訴雙子女你真的很愛他,很有可能會把他嚇跑 ... 雙子座不太會日久生情,不過你跟她出來看電影喝咖啡都可以, 於 forum.gamer.com.tw -

#76.雙子喜歡你的33個小表現 - 每日頭條

雙女喜歡你的話,會藉機暗示你自己沒事做~不如出去玩玩~接受到這種暗示的 ... 你不高興了,雙子會跟你哈拉,講很多完全沒有聯繫的事情,目的只是轉移 ... 於 kknews.cc -

#77.邓小平- 维基百科,自由的百科全书

2.1 正面评价; 2.2 负面评价. 3 邓小平理论. 3.1 中国特色社会主义; 3.2 一国两制. 4 荣誉与后世纪念; 5 家庭. 5.1 祖父母、父母; 5.2 妻子; 5.3 子女; 5.4 孫辈. 於 zh.wikipedia.org -

#78.細數雙子男喜歡你的「20個表現」 - 看頭條

為了可以跟喜歡的人親近一點,. 他們會想要時不時就約對方出來吃飯,. 單獨出去玩可能會讓對方產生戒心 ... 於 www.fafa01.com -

#79.如果雙子座的女孩不再喜歡人的話會有什麼表現

還有雙子女很回討厭自己不喜歡的答人向她表白,如果你表白了她以後就再也不 ... 我感覺她就是不好意思和你說話啥的跟你朋友說話想引起你注意雙子妹子 ... 於 www.stdans.com -

#80.雙子女不再愛一個人有什麼表現 - 迪克知識網

雙子座的人,你要對他好,就應該在他身邊,就是因為我們有了距離,剛分開3個月,他就跟我分手了。 很痛苦,我現在還沒走出來。如果你愛她就好好的把你對她 ... 於 www.diklearn.com