雲林土庫老街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李建緯,楊朝傑,吳盈君寫的 西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究 和林欣誼,曾國祥的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雲林土庫舊街(三) - 國家文化記憶庫也說明:... 頻繁,本作品為土庫舊街的一景,畫面中招牌上的「一品香公共食堂」至今仍由其後代繼續經營,寂靜的街道中有小鴨在路旁散步,但如今此情此景已不覆存在,老街的拆除 ...

這兩本書分別來自豐饒文化 和遠流所出版 。

銘傳大學 建築學系碩士班 王价巨所指導 魏子雲的 展演藝術注入常民生活場域 -以新營第二市場做為非制式展演空間 (2018),提出雲林土庫老街關鍵因素是什麼,來自於新營、常民生活場域、集體記憶、場所精神、非制式展演空間。

而第二篇論文靜宜大學 台灣文學系 林培雅、彭瑞金所指導 張永昇的 從除疫謝神到觀光娛人--論戰後鹽水蜂炮的活動性質 (2016),提出因為有 鹽水蜂炮的重點而找出了 雲林土庫老街的解答。

最後網站處處是古蹟9/20古蹟日一起來土庫走走! - 民報則補充:楊英風,1955年曾畫下了一幅土庫老街的素描,為土庫老街留下難以抹去的見證(照片/雲林縣府文化處提供). 土庫有古蹟嗎?文化處長林源泉今(17)日 ...

西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究

為了解決雲林土庫老街 的問題,作者李建緯,楊朝傑,吳盈君 這樣論述:

雲林縣西螺福興宮藏有6案25件法定古物,分別為國家重要古物:「好義從風匾」(文授資局物字第10830070461號)及雲林縣一般古物:「太平媽南投陶香爐」(府文資二字第1047408514A 號)、「莫不尊親匾」(府文資二字第1053802888B號)、「翹首供桌」(府文資二字第1053802888C 號)、「鎮殿觀音佛祖暨脇侍善才蓮女」(府文資二字第1083811549B號)、「十八羅漢群像」(府文資二字第1083811549C號)等。 本書《西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究》,為2021年西螺福興宮規劃將典藏之重要古物、一般古物研究成果,進行系統性出版專書之一,

本系列專書亦受文化部文化資產局的支持,並於2022年4月進行出版。 目前臺灣已指定「古物」的2,340案中,屬於家具類的僅見大正癸亥年款(大正12年,1923)「澎湖天后宮──木雕行龍紋下桌」(2020年3月3日公告,府授文博字第1093700628號)、大正13年款(1924)「澎湖天后宮──木雕團龍紋下桌」(2020年3月3日公告,府授文博字第1093700627 號)、道光14年(1834)「土庫順天宮觀音殿頂桌」(2017年10月6日公告,府文資二字第1063809916F號)、乾隆30年(1765)的「彰化聖廟翹頭案」(2015 年12月25日公告,府授文資字第10404311

25J 號,圖2),以及本書研究標的物──西螺福興宮的「翹首供桌」(2016 年4月12日,府文資二字第1053802888C號),上述的古物分級全屬「一般古物」。其中與本書屬性最接近是雲林縣土庫順天宮觀音殿頂桌,其指定理由為:1、臺灣寺廟經常有神桌,以放置神像,五賽或供品,順天宮道光十四年款(1834)其建廟年代,也可作為雲林供桌研究的物證;2、贊助人「二林弟子洪郁文」,反映當地洪姓與土庫順天宮之間的交流;3、本件神案造形優美,保存基本完整。 不過,透過上述指定內容,實無法真正認識西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌古物的重要性。因此,必須針對該翹首供桌進行更全面性的論述,始能對其文化資產價值有

更進一步的認識。

雲林土庫老街進入發燒排行的影片

每年媽祖繞境,信眾從鹿港到北港朝天宮參拜,都會經過雲林土庫,土庫以前很繁華,也留下豐富的信仰文化,今天晚上公視南部開講在地旅行,要來雲林土庫,詳情請見影音新聞。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/521981

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

展演藝術注入常民生活場域 -以新營第二市場做為非制式展演空間

為了解決雲林土庫老街 的問題,作者魏子雲 這樣論述:

隨著時代變遷,產業的改變,臺灣多處常民生活場域面臨著拆遷問題。本研究以新營第二市場為研究對象,探討新營第二市場歷史脈絡,從傳統市場漸變式微,部分空間出現閒置後,試圖注入行動加以活化,讓人重新進入或回到新營第二市場,藉由人實際進入場域喚起舊記憶,重造新記憶。本研究試圖探討人們對於這類場域的記憶與其保存意義之相關聯,因有著時間限制(未知拆遷切確時間)及土地使用問題,在各種限制下,本研究具有實驗性質,將此場域以非制式展演空間(the informal Performance place)再利用,注入一系列藝術表演行動操作;在實際操作系列行動過程中,探究式微常民生活場域再利用的機會,利用軟性行動浸入

常民生活場域,從實際操作行動中,觀察所有參與者(包含在地居民、市場居民、地方人士、行動參與者及操作團隊)在其過程中的變化,另一邊也收集參考相關文獻及理論,揉合反芻回饋與反省,進而得到以下結論: 1.非傳統保存運動,民眾心更敞開。2.第二市場發生行動,能喚醒民眾過往記憶進而建置新的共同記憶3.市場也可以是劇場。4.不同行為模式,誘發民眾參與進入。

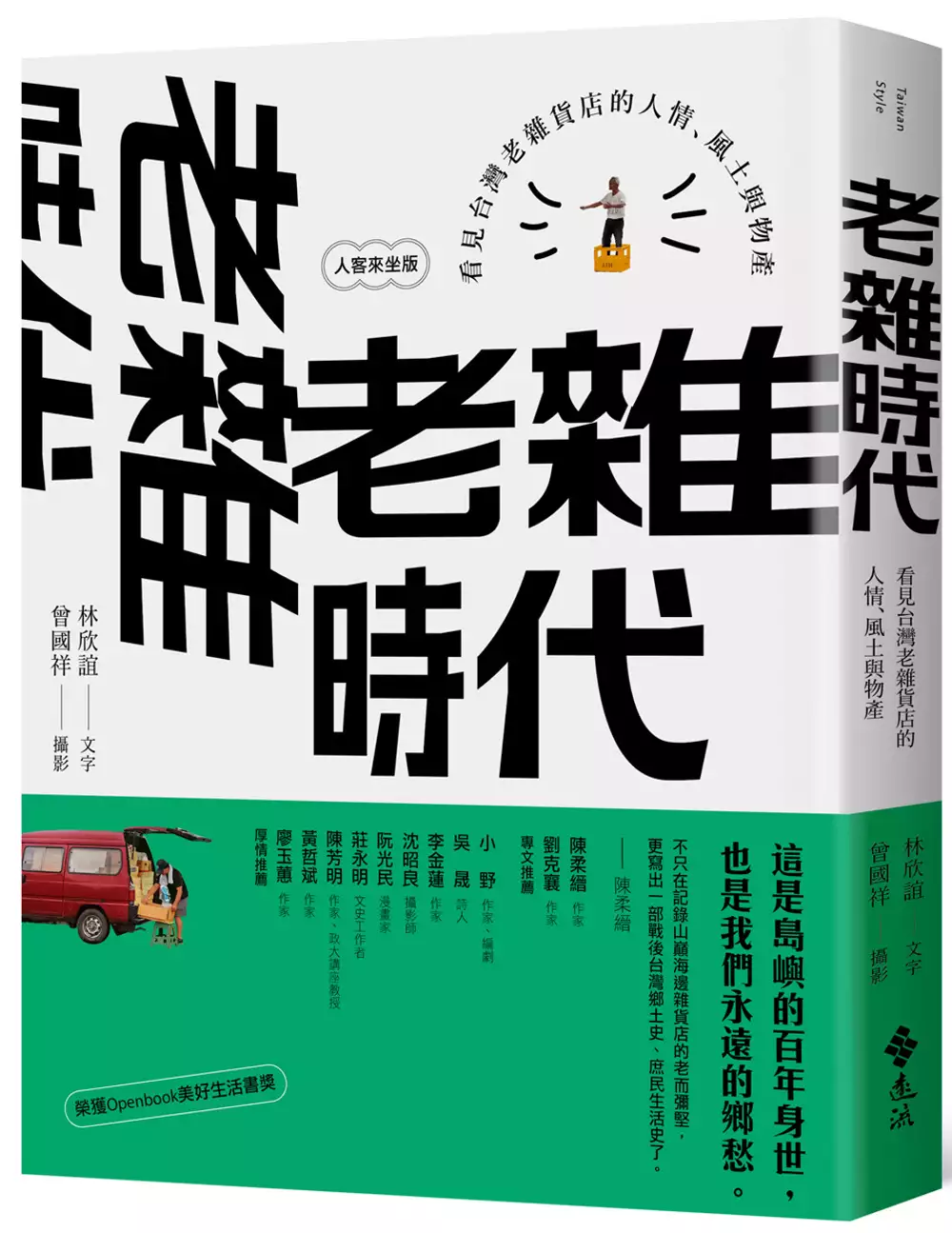

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決雲林土庫老街 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

從除疫謝神到觀光娛人--論戰後鹽水蜂炮的活動性質

為了解決雲林土庫老街 的問題,作者張永昇 這樣論述:

鹽水蜂炮活動原本只是鹽水在地人及親戚朋友才知道的元宵繞境慶祝活動。在1980年代時因為電視媒體的拍攝、報導。讓鹽水成為人盡皆知的觀光地點,並讓蜂炮成為了鹽水的代名詞。原本的鹽水元宵繞境放蜂炮活動,開始被視為熱門的觀光活動。至今每年都吸引大批遊客前往,地方政府單位也投入資源將蜂炮活動由地方性的民俗遶境活動轉變成觀光旅遊化,而使鹽水蜂炮更廣為人知、甚至吸引了外國人的目光。但是鹽水蜂炮原本是傳統的元宵神明繞境活動,在地方、政府單位的不斷以觀光旅遊化的目的推動下,到底會對鹽水蜂炮那些部份產生了怎樣的影響?而觀光旅遊活動化對鹽水蜂炮真的是好的嗎?筆者因為認識了不少鹽水當地的朋友,並一起參與蜂炮活動多年

。筆者將以鹽水當地人的角度來分析成為觀光旅遊活動後的鹽水蜂炮在傳統儀式上所受到的影響。

雲林土庫老街的網路口碑排行榜

-

#1.最古老的「柑仔店」 掌櫃一站就是70個年頭- 雲林縣 - 自由時報

〔記者廖淑玲/雲林報導〕位在土庫鎮中正路的「豐村行」是街上最古老的 ... 和妻子兩人守著店,天天必看自由時報,成為土庫街上相當有特色的老店。 於 news.ltn.com.tw -

#2.土庫老街(第一市場、庄役場、故事館及順天宮) - 景點美食資料庫

2019年6月12日 — 土庫老街有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,非常適合當土庫一日遊的行程,其中順天宮、第一 ... 地址:雲林縣土庫鎮大同路62號 於 data.bluezz.tw -

#3.雲林土庫舊街(三) - 國家文化記憶庫

... 頻繁,本作品為土庫舊街的一景,畫面中招牌上的「一品香公共食堂」至今仍由其後代繼續經營,寂靜的街道中有小鴨在路旁散步,但如今此情此景已不覆存在,老街的拆除 ... 於 memory.culture.tw -

#4.處處是古蹟9/20古蹟日一起來土庫走走! - 民報

楊英風,1955年曾畫下了一幅土庫老街的素描,為土庫老街留下難以抹去的見證(照片/雲林縣府文化處提供). 土庫有古蹟嗎?文化處長林源泉今(17)日 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#5.雲林《土庫街道美食散步地圖》整理

雲林 縣土庫鎮中山路98號05-6622760 土庫有名的糕餅店,傳承好幾代,大餅類好吃。 火鍋 老先覺麻辣窯燒鍋: 雲林縣土庫鎮長榮街1號05-6623999; 小吃 阿寶爌 ... 於 blog.yunlin.me -

#6.[雲林一日遊]古坑華山雲遊山水+馬拉巴粟DIY+土庫老街小吃

這次的旅行到古坑華山情人橋,不僅有美麗的瀑布,爬到高處,還能看到山林間的雲海;爬累了,直接到天秀山莊吃午餐,品嘗小農的在地好滋味;第三站到土 ... 於 miemie.tw -

#7.雲林土庫美食:土庫順天宮旁70年老店,阿海師當歸鴨肉麵線

大妮第二次來雲林土庫,上次是來吃個晚餐就去搭高鐵了,這次認真的逛了一下土庫做了停留。雖然土庫不大,但很適合花上一天來慢遊,用步行的就可以逛完土庫老街, ... 於 wudani.com -

#8.【解封後想去哪?Walker說走就走EP03】蒜味農村的老屋美學

這一集介紹了雲林的土庫鎮,不要以為是「腿庫」喔! ... 放映後在土庫老街造成轟動,讓萬得醫院成為當時著名的風雲建築物。2016年駱雲醫師過世後,家 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#9.雲林土庫

雲林土庫 情報,雲林土庫櫻花大道附近景點美食,土庫櫻花道,虎尾彩虹村,千巧谷牛樂園牧場,馬鳴山五年千歲公園,雲林布袋戲館,奶奶的熊毛巾故事館, ... 土庫老街 ... 於 needmorefood.com -

#10.『美食@雲林』 台灣百大小吃名店x傳香70年餘年老店-阿海師 ...

在虎尾輕旅行結束後, 『美食@雲林』 雲林一日遊、漫步虎尾落羽松祕境、建國眷村、PuBi ぷび- 撲鼻『美食@ ... OO說要到雲林土庫去吃好吃的鴨肉冬粉^^. 於 shingy.pixnet.net -

#11.雲林土庫老街 - 豬飛小姐的彩色生活

在鐘錶行裡面喝咖啡?雲林土庫的「金茂利鐘錶咖啡」不只是一家擁有70年歷史的鐘錶行,更是一家充滿人情味... 2021.12.30. 食尚玩家super taste 2022 駐站部落客 ... 於 kokoha.tw -

#12.土庫鎮- 维基百科,自由的百科全书

土庫 鎮(臺灣話:Thôo-khòo-tìn;洪雅語:Docowang),位居臺灣雲林縣中心地帶。其農業發達,蒜頭產量約占全國八成。 目录. 1 歷史. 1.1 地名由來; 1.2 沿革. 2 地理. 於 zh.wikipedia.org -

#13.野地旅0721:漫步土庫老街[雲林土庫]

野地旅0721:漫步土庫老街[雲林土庫] ... 康雍乾年間,土庫跟馬光相繼被漢人開發,在這之前則為平埔族的社地,土庫地名由來的其中一個說法,便是平埔 ... 於 theericel.blogspot.com -

#14.雲林縣斗六市雲林路二段515號聯絡人

正本: 雲林縣土庫鎮公所、土庫老街發展聯盟、雲林縣土庫鎮小鎮再造發展協會. 副本:文化部文化資產局、雲林縣政府縣長室、雲林縣政府副縣長室、雲林縣政府秘. 於 data.boch.gov.tw -

#15.順成油廠冷壓油品

土庫 是雲林縣的商業古鎮,早年因老街狹隘低窪,下雨遍地泥濘,晴天時塵土飛揚, ... 土庫週邊盛產花生與芝麻,早是台灣的油都,全省麻油及花生油之價格,都在老街上 ... 於 6621189.u98.com.tw -

#16.土庫遇見源順已催芽芝麻X 北港老街伴手老味道 - 蕃新聞

芝麻,一個運用廣泛卻也平凡的食材,一趟雲林土庫源順芝麻觀光油廠的參觀,除了見到芝麻植株本尊外,也認識低溫鮮榨及冷壓芝麻油的不同,其中源順熱銷 ... 於 n.yam.com -

#17.【雲林土庫小吃推薦】雲林百大美食美味紅糟焢肉飯川龍食堂

這間位於雲林土庫順天宮旁的川龍食堂,是一間相當推薦的雲林土庫在地小吃老店川龍食堂的招牌就是他們的紅糟肉飯,一碗十元的古早味豆腐湯也是推薦必點 ... 於 dong1104.pixnet.net -

#18.土庫美食

Aug 05 2021 13:11. 【雲林土庫】馬光廟口湯包成~馬光廟口小籠湯包咬下去會噴汁加辣油更夠味! Oct 20 2019 21:57. 【雲林土庫】 順成油廠(無糖花生醬、無糖芝麻醬). 於 alisa0415.pixnet.net -

#19.役場莊園玩翻土庫!一日漫遊小鎮超有趣 - 奇摩新聞

土庫 庄役場。 (圖/雲林縣政府). 土庫老街有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,土庫庄役場原是土庫鎮公所的辦公處,外觀仍保留 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#20.標籤: 土庫老街 - 翻黃頁

2018年1月29日- 雲林土庫的地名有三種說法, 一: 居民建造許多土造穀倉得名。 二: 平埔族語音地名TUKU的拼音而來。 而nice拔拔喜歡第三種說法: 土庫昔日為鹿港 . 於 fantwyp.com -

#21.土庫腿庫傻傻分不清楚?|9個土庫一日遊:景點、交通、美食

雲林 、土庫美食|怪人花枝鱔魚麵・怪人不怪的台灣百大小吃店 ... 隨著夕陽西下,時間漸晚,北港老街前的熱鬧人潮... 2021.11.30. 於 journey.tw -

#22.土庫第一市場x 雲林合法民宿– 快樂的過每一天|WREADIT 銳誌

雲林 商旅位於土庫光明路上,是雲林合法旅店。 鄰近土庫老街、土庫第一市場,附近還有便利商店,半夜肚子餓還可隨時去採買,生活機能相當便利。 地點真的很不錯,距離土 ... 於 wreadit.com -

#23.2021雲林美食》精選20 家在地小吃、銅板美食、下午茶一篇搞定

在雲林斗六太平老街裡,最有名的古早味應該就是老街碗粿這一味了! ... 雲林土庫有多間知名的當歸鴨肉麵線,這家位於中山路上的土庫老店鴨肉麵線,相較於最知名的阿海 ... 於 www.welcometw.com -

#24.土庫鎮款款行 - 偏愛旅行

「雲林土庫款款行」在地特色路線帶您徜徉田間悠閒體驗道地的農事感受還有好多豐盛 ... 大,發現土庫好味道 土庫漫食:各自尋找地方美食、 採買伴手禮自由選擇老街店家. 於 www.justitravel.com -

#25.療癒綠色行程這樣走!華山休閒農業區、天秀山莊、臺灣馬拉巴 ...

【雲林口湖二日遊】玩樂雲林,療癒綠色行程這樣走!華山休閒農業區、天秀山莊、臺灣馬拉巴栗外銷集貨處理中心、土庫老街.桑尼瘦不了 ... 於 yp4283520.pixnet.net -

#26.雲林90處景點懶人包/新景點、觀光工廠、美食、甜點、落羽松 ...

雲林 近年來出現不少新亮點,這一篇記錄著可人走過雲林各地景點與美食, ... (雲林土庫)田蜜園養蜂農場/打卡送蜂蜜即飲醋/免收費/附兒童室/親子遊. 於 cmeyy.com -

#27.土庫歷史沿革

雲林 縣土庫鎮位於虎尾鎮之西,農產豐富、古釀麻油醬油盛名遠、交通便利、教育 ... 十一年將土庫升為土庫街;至民國三十四年十月二十五日台灣光復改為台南縣虎尾區土庫 ... 於 tuku.yunlin.gov.tw -

#28.2014.1.4-5雲林二日遊(之3,土庫.源順芝麻觀光油廠

鱔魚麵,離開土庫前,再接再勵,到土庫老街上的「怪人花枝.鱔魚麵」用餐。據第二代說,其父親因遭火吻而導致左手變型,久而久之,「怪人」變成店名 ... 於 newbrue.pixnet.net -

#29.CP值超高的總鋪師精神自製土庫10元麵包雖然便宜但真材實料

這間位於雲林土庫的麵包店設立於1985年,算一算時間,也是一間36年的老店,對於土庫當地人,是在地的銅板美食,也是從小吃到大的愛心麵包。 於 twobaby.tw -

#30.[雲林土庫] 土庫老街之2021年後疫情時代吃吃喝喝兩天一夜小旅行

[楔子] 終於有機會到「土庫」住一晚! 2020年因金茂利鐘錶咖啡而和土庫結緣老闆娘母女完全是土庫觀光大使熱情推薦雲林商旅而成為此次住宿點還是要再次感謝金茂利鐘錶 ... 於 chiahsinyeh.pixnet.net -

#31.雲林土庫櫻花大道附近景點美食

雲林土庫 櫻花大道,土庫櫻花大道,土庫櫻花大道,土庫櫻花大道,雲林虎尾彩繪剪紙意象村,雲林虎尾彩繪剪紙意象村,雲林布袋蓮》大埤鄉北鎮後庄抽水站,雲林布袋蓮》大埤鄉北 ... 於 viatravel.tw -

#32.土庫老街的評價費用和推薦,FACEBOOK - 教育學習補習資源網

麗善的出生地「土庫」充滿濃濃人情味 ,土庫老街還有著許多濃濃的懷舊風情、古早味小吃,接著來去雲林偶戲重鎮「虎尾」,《我愛冰冰秀》節目笑料不斷 ,周六晚上8~10點, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#33.土庫老街 - 藥師家

土庫老街. 過去土庫老街是一條鋪滿紅磚的蜿蜒小道,土庫舊街街寬僅容得下一輛牛車... 相關資訊. 土庫美食景點 · 土庫美食食尚玩家 · 雲林土庫名產 · 土庫鎮旅遊景點 ... 於 pharmknow.com -

#34.土庫老街(第一市場、庄役場、故事館及順天宮) | 山富旅遊

土庫老街 有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,非常適合當土庫一日 ... 土庫老街(第一市場、庄役場、故事館及順天宮) ... 雲林縣土庫鎮大同路62號. 於 www.travel4u.com.tw -

#35.雲林土庫早期現在與未來

雲林土庫 ,昔日為鹿港通往北港、新港,民雄、嘉義、台南必經之要道,教育 ... 地方創生的風潮,吹到土庫後,土庫老街的未來,借由北漂的年輕世代投入 ... 於 www.peopo.org -

#36.雲林住宿推薦。土庫雲林商旅,鄰近土庫老街 - 快樂的過每一天

雲林 商旅位於土庫光明路上,是雲林合法旅店。 鄰近土庫老街、土庫第一市場,附近還有便利商店,半夜肚子餓還可隨時去採買,生活機能 ... 於 ihappyday.tw -

#37.走讀老街感受雲林土庫濃濃人情味 - 公視新聞網

每年媽祖遶境,信眾從彰化鹿港到嘉義北港朝天宮參拜,都會經過雲林土庫。土庫昔日是繁華城鎮,也留下豐富的信仰文化。南部開講在地旅行來到土庫, ... 於 news.pts.org.tw -

#38.雲林縣土庫的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

雲林 縣土庫價格推薦共27917筆商品。 ... 二手書R2YB 99年12月《塗褲老街.尋夢趣. bigcoin white ... 二手捷安特G2800 白色26吋/6段變速,腳踏車正常雲林土庫鎮市可面交. 於 biggo.com.tw -

#39.土庫老街Page1 - 美食跟我走Blog

2014.1.4-5雲林二日遊(之3,土庫.源順芝麻觀光油廠、土庫老街、樂米工... · 舊街風情(一一六) 土庫老街@ 時空旅人:: 隨意窩Xuite日誌. 於 whofood.net -

#40.現貨❗️雲林土庫名產送禮必備過年必買花生糖雲林 ... - 蝦皮購物

現貨❗️雲林土庫名產送禮必備過年必買花生糖雲林名產花生酥花生古早味花生糖古早味零食雲林花生糖 ... 【金山郭】花生糖《純素/金山老街/伴手禮》. 於 shopee.tw -

#41.漫步雲林土庫老街巷尋味塗褲老故事 - 欣傳媒

圖片說明:Sheila Hsu攝影你聽過土庫嗎?土庫鎮就位在雲林縣的中心地帶,與虎尾成為一個共同生活圈,土庫早期也是雲林縣的商業古鎮,「土庫」地名的 ... 於 www.xinmedia.com -

#42.【雲林‧土庫】土庫老街 - 1111中台灣

土庫老街 有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,非常適合當土庫一日遊的行程,其中順天宮、第一市場、庄役場、故事館又是許多遊客前來拜訪的聖地。 於 www.1111tc.com.tw -

#43.雲林土庫驛可可莊園,來買甜甜巧克力&歐洲小鐵塔打卡

雲林 最新的土庫驛可可莊園來了,到土庫玩可以順便來喝下午茶,目前可以拍到小鐵塔, ... 帶你吃爆西螺美食,西螺老街銅板美食,豪邁臭豆腐吃好吃滿 ... 於 bunnyann.com -

#44.土庫川龍食堂|雲林土庫紅糟飯 - Kiwi 樂活食旅

土庫 川龍食堂|雲林土庫紅糟飯,土庫老街漫遊,許家紅龜粿&莿殼粿 ... 來過雲林土庫數次,都只有吃當歸鴨麵線,不過這家川龍食堂好隱密,. 於 ikiwi.tw -

#45.雲林商務旅館(飯店)(臺灣土庫鎮)優惠 - Booking.com

Yunlin Commerce Ryokan 提供位於土庫鎮的住宿。這間住宿設有24 小時接待櫃檯,也有餐廳。這間住宿有免費私人停車位和WiFi(免費)。 所有客房均提供空調、有線頻道 ... 於 www.booking.com -

#46.雲林商務旅館(土庫) - 2 則旅客評論和比價 - TripAdvisor

瀏覽雲林商務旅館中名旅客的評論, 7張遊照以及訂房優惠;並在滿分5分的旅客評等中獲得4.5分。 ... 633 台灣土庫土庫鎮光明路302號 ... 距離太平老街 0 公里. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#47.土庫- 来自维基导游的旅行指南

土庫 (臺語:Thôo-khòo;洪雅語:Docowang)位于南臺灣雲林縣一座城鎮,其位居雲林縣中心地帶;當地農業發達,蒜頭產量約占全臺八成。 儘管土庫當地沒有許多特別的觀光 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#48.雲林土庫半日遊!!土庫庄役場+源順芝麻觀光油廠+土庫老店當歸 ...

以現階段看來,造訪雲林的民眾大多仍是停留在虎尾或古坑這兩個市鎮,其他的. 鄉鎮受關注的程度就是弱了一些,但也就是因為這樣young才會喜歡到鄉下走 ... 於 oie1314.com -

#49.【雲林縣】【景點】土庫老街(第一市場、庄役場、故事館及順 ...

土庫老街 有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,非常適合當土庫一日遊的行程,其中順天宮、第一市場、庄役場、故事館又是許多遊客前來拜訪的聖地。 於 group12f.pixnet.net -

#50.雲林觀光工廠|土庫源順芝麻觀光油廠在地傳承百年只賣好油免 ...

饗去雲林逛觀光工廠、遊商圈,到雲林走訪在地產業,到老街看看復古建築,品嘗當地小吃美食,安排雲林一日遊、雲林兩天一日遊都會玩得很盡興的。 快安排 ... 於 busanfun.com -

#51.土庫鎮 - 维基百科

土庫 鎮(臺灣話:Thôo-khòo-tìn;洪雅語:Docowang),位居臺灣雲林縣中心 ... 土庫故事屋、土庫老街、源順芝麻觀光工廠、樂米工坊等,於2013雲林農業 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#52.土庫小鎮青年事:養牛青農的社造行動 - 台灣社區通

來到位於雲林縣土庫鎮,跟著返鄉青農林家良的腳步,漫步在土庫老街區上,聽著他用靦腆... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#53.【食記 雲林土庫】土庫老店當歸鴨肉麵線 - 道格拉斯.方

用餐日期:2018.4.7 以我來說,來到雲林的土庫,最常吃的食物絕對是當歸鴨肉麵線過去最常吃的當歸鴨肉麵線是阿海師,最近幾年偶爾也會去吃位在圓環土 ... 於 douglas82328.pixnet.net -

#54.雲林土庫1日遊8亮點:60年鴨肉麵線、有機農場挖蘆筍

雲林土庫 1日遊8亮點:60年鴨肉麵線、有機農場挖蘆筍、70年鐘錶咖啡店 · 順成油廠 雲林縣土庫鎮光明路166號 · 古早味雙糕潤 雲林縣土庫鎮中山路45號 · 川 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#55.舊街風情(一一六) 土庫老街@ 時空旅人 - 隨意窩

雲林 縣土庫鎮位於虎尾鎮之西,農產豐富、自古以來即以釀麻油醬油而盛名遠播,早期名為-- 塗褲。 清朝時代,土庫屬於台灣府諸羅縣大坵田堡;日治時期,在明治三十一 ... 於 blog.xuite.net -

#56.【雲林】土庫老街捲褲管打拼,找回過去的美好 - 雨林即景

雲林土庫 ,在過去因天雨使地上泥濘讓褲腳沾上泥土,而有『塗褲』之名,行人為此捲起褲管,是舊日的一種景象。 時光過去,柏油取代塵土後,過去靜默在土庫 ... 於 rainforestraveler.blogspot.com -

#57.漫遊雲林土庫小鎮:順天宮、百年老店、古早味美食滿滿的台灣 ...

蒜味農村驚喜包,老街老宅走好走滿. 土庫鎮位處雲林縣山海線交會的中間地帶,是信眾從鹿港到北港朝天宮參拜,沿途必經之地。早期進香途中沒有提供飲食,避免北港絡繹 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#58.土庫老街的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過3 則關於土庫老街的文章討論內容: 桑尼瘦不了的【雲林口湖二日遊】玩樂雲林,療癒綠色行程這樣走!華山休閒農業區、天秀山莊、臺Macafey 的雲林敲好吃 ... 於 www.pixnet.net -

#59.走讀老街感受雲林土庫濃濃人情味 - 新浪新聞

每年媽祖遶境,信眾從彰化鹿港到嘉義北港朝天宮參拜,都會經過雲林土庫。土庫昔日是繁華城鎮,也留下豐富的信仰文化。南部開講在地旅行來到土庫, ... 於 news.sina.com.tw -

#60.((雲林土庫)) 在地朋友推薦順天宮媽祖廟旁60餘年老店湯汁多到 ...

說到雲林縣土庫鎮橘子還真的沒來過這可是第一次造訪充滿著期待與新鮮感今天就由在地朋友帶路要來去品嚐當地的美食土庫鎮順天宮媽祖廟的街上可說是小吃聚集的區域不僅有 ... 於 orangeceo.pixnet.net -

#61.土庫老街地址 - 工商筆記本

雲林 縣土庫鎮位於虎尾鎮之西,農產豐富、自古以來即以釀麻油醬油而盛名遠播,早期名為-- 塗褲。 清朝時代,土庫屬於台灣府諸羅縣大坵田堡;日治時期,在明治三十 ... 於 notebz.com -

#62.蒜香小鎮種子萌芽雲林土庫的小城慢調

土庫 位在雲林縣正中央,百年前曾為雲林南來北往的交通要道,商賣繁盛。現雖歸於寂靜,但曾有的榮光仍留存在老街老店老… 於 dailyfocus.news -

#63.雲林縣土庫鎮景點 - 玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供雲林縣土庫鎮熱門景點,包括印度櫻花(羊蹄甲)大道,順天宮,源順芝麻文化生活館以及旅遊新聞、住宿優惠等雲林縣土庫鎮熱門資訊. 於 okgo.tw -

#64.役場莊園玩翻土庫!一日漫遊小鎮超有趣

(圖/雲林縣政府). 土庫老街有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,土庫庄役場原是土庫鎮公所的辦公處,外觀仍保留了50年代當時的 ... 於 www.mook.com.tw -

#65.土庫鎮- 雲林縣 - 旅遊王

源順芝麻觀光油廠/ Photo:雲林文化旅遊網提供. 雲林縣行政區. 口湖鄉 土庫鎮 大埤鄉 元長鄉 斗六市 斗南鎮 水林鄉 北港鎮 古坑鄉 四湖鄉 西螺鎮 東勢鄉 林內鄉 虎尾鎮 ... 於 www.travelking.com.tw -

#66.土庫老街(第一市場、庄役場、故事館及順天宮) - 遊台灣

土庫老街 (第一市場、庄役場、故事館及順天宮).景點簡介: 土庫老街有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點與美食數不勝數,非常適合當土庫一日遊 ... 雲林縣旅遊景點. 於 taiwan.play.tours -

#67.土庫三寶 - 方格子

2020/10/29源順油品觀光工廠→土庫老街~第一市場、庄役場、故事館雲林旅遊, 雲林土庫, 土庫老街, 故事屋, 街役所, 老市場, 萬得醫院, 觀光工廠, ... 於 vocus.cc -

#68.漫步雲林土庫老街巷尋味塗褲老故事 - mistycruzvv的部落格- 痞 ...

土庫 鎮就位在雲林縣的中心地帶,與虎尾成為一個共同生活圈,土庫早期也是雲 ... 土庫」地名的由來眾說紛紜,最為人印象深刻的說法是,早年因老街狹隘 ... 於 mistycruzvv.pixnet.net -

#69.台灣走走|雲林|土庫人情老屋尋記憶風景

花窗與花磚為當時立面的兩大特色,讓土庫老街與鄰近街廓別有一番風味,絕非觀光老街的制式改建所能比擬。走訪於此,除了品嚐老街知名早餐外,不妨暫時 ... 於 dailyfocus.pixnet.net -

#70.云林土库鸭肉面线在城市Tuku Township

大哥的店老父親还在時,(家庭因素)以致自行拆夥另於隔街加開分店,以10元魯肉飯為优恵噱頭拉攏客源,當歸鴨麵線堅持一碗40元。 好几又好几十年ㄦ都沒漲價啦,薄利多銷。 於 taiwan.worldorgs.com -

#71.【雲林土庫】鴨肉麵線,屹立不搖的傳統美食 - 韋恩食記

土庫 ,是很早起就發展的城鎮,自然老街裡面有許多傳統美食。 而當歸鴨就是其中一道,仔細數來老街裡至少有三間賣當歸鴨的店。 於 qwe6325551.pixnet.net -

#72.土庫老街(第一市場、庄役場、故事館及順天宮) - 探索台灣

雲林 縣-土庫鎮. 景點資訊. 土庫老街有著許多濃濃的懷舊風情,裡頭可參觀的景點 ... 於 go.liontravel.com -

#73.【玩樂雲林鄉鎮】雲林土庫一日遊(土庫老街、源順芝麻觀光工廠

雲林土庫 的地名有三種說法, 一: 居民建造許多土造穀倉得名。 二: 平埔族語音地名TUKU的拼音而來。 而nice拔拔喜歡第三種說法: 土庫昔日為鹿港通往 ... 於 www.i-play.tw -

#74.【雲林】土庫鎮必遊景點NO.1,網路推薦美食打卡

NO.1-土庫老街(順天宮、庒役場、故事館) NO.2-源順芝麻觀光油廠土庫鎮美食打卡: 1.阿海師鴨肉麵線2.老方米糕3.高隆珍餅舖(一口酥) 於 shie6262.pixnet.net -

#75.土庫景點美食懶人包,探尋老味道漫步百年歷史小鎮 - 莓姬貝利 ...

上回工作從虎尾來到土庫吃晚餐,但只有沾到一點邊而已,匆匆吃了川龍食堂就離開。總算有機會停留土庫半天以上的時間,雲林土庫老街美食雲集, ... 於 beri.tw -

#76.【JUST Old】雲林-土庫街屋中正路

【JUST Old】雲林-土庫街屋中正路. 與工業或鐵路等重大建設皆擦身而過的土庫鎮 ... 所以中正路反而成為土庫較有歷史氛圍的老街. 但是中正路與中山路之 ... 於 justabalcony.blogspot.com -

#77.怪人花枝鱔魚麵、阿海師土庫當歸鴨肉麵線(2020/02/16更新)

【2020/ 02/ 16 雲林土庫】 好久沒到土庫走走了,久久去一次更能感受到 ... 【遊記】雲林土庫-土庫木造市場、土庫老街、怪人花枝鱔魚麵、阿海師土庫 ... 於 h79188012.pixnet.net -

#78.丘山角珈琲室| 雲林土庫植物咖啡館,肉桂捲、巴斯克蛋糕

丘山角珈琲室| 雲林土庫老宅咖啡館,之前跟朋友來土庫拍照時走了金茂利 ... 丘山角就在土庫鎮鬧街上,位於順天宮媽祖廟廣場第一市場,為一處轉角日式 ... 於 ants.tw -

#79.林氆 - 雲林國家文化記憶庫

土庫 位處雲林縣的中心,是往來鹿港、北港之間重要的交通孔道,清代中葉即形成土庫 ... 都是由他捐地興建,1898年(明治31年)土庫老街在乙未兵燹之後,也是由林氆區長 ... 於 data.yunlin-memory.cool -

#80.雲林|土庫一日遊四美食三景點,漫遊故事老店與創新

雲林土庫 的地理位置,算是位居雲林縣市的中間地帶,來雲林鄉鎮旅遊,除了認知上和眾所皆知的古坑,土庫鎮擁有豐富的農特產品,與鄰近的虎尾鎮成為一 ... 於 chyfun.com -

#81.在70年鐘錶行喝咖啡!雲林土庫特色咖啡館修錶也能來杯手沖美味

土庫 中正路上具有歷史意義的老街裡,販售多種古早味小吃,讓人眼睛為之一亮的就屬這家。金茂利鐘錶行源起於民國37年,是土庫第一家鐘錶行,現在由第三代回 ... 於 udn.com -

#82.土庫鎮

以下所述之土庫順天宮、土庫故事屋、土庫老街、源順芝麻觀光工廠、樂米工坊等,於2013雲林農業博覽會時被列為雲林縣百大亮點。 人文景觀. 土庫順天宮:為土庫聚落(生活圈) ... 於 www.wikiwand.com -

#83.雲林縣土庫鎮公所「走讀土庫、青春帶路」活動

三、少年郎帶路-土庫小旅行將參訪連部落客都不知道的少年頭家開的店,騎著電動車悠遊土庫老街,及有趣的生活工藝DIY。 於 www.tkvs.ylc.edu.tw -

#84.雲林土庫一日遊(土庫老街、源順芝麻觀光工廠、樂米...

土庫 鎮旅遊景點- 雲林土庫的地名有三種說法,一:居民建造許多土造穀倉得名。二:平埔族語音地名TUKU的拼音而來。而nice拔拔喜歡第三種說法:土... 於 info.todohealth.com -

#85.雲林土庫美食推薦︱土庫第一家鐘錶老店。金茂利鐘錶咖啡

漫步在中山路老街,順天宮媽祖廟香火鼎盛、美食老店生意興隆,但還是維持著緩慢樂活的小鎮步調;來到街上的金茂利鐘錶行,這是土庫第一家鐘錶行, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#86.土庫鎮立圖書館

2.特色館藏:雲林各鄉鎮人文地理、民族藝術、古蹟、歷史建築、廟宇、老街、老樹等。 資料來源:雲林縣政府文化處; 日期:2015-12-04. 回 ... 於 lib.ylccb.gov.tw -

#87.台灣走走|雲林|土庫人情老屋尋記憶風景 - 雪花台湾

由順天宮媽祖廟所發展出來的S型老街,因當年免於「市區改正」而保有彎曲的人行老街,直至50年代才應都市計畫而拓寬,部分家屋第一進被拆除後改建新立面, ... 於 www.xuehua.tw -

#88.一日遊怎麼玩?包含虎尾古坑斗六一日遊- 雲林景點 - 青青小熊

地址:雲林縣土庫鎮大同路1 之2 號營業時間:周一~ 周日09:00-17:30 ... 雲林斗六這家古早味小吃的老街碗粿之前食尚玩家也來這取材拍攝過, 於 yoke918.com -

#89.【土庫香草迷宮】雲林旅遊新亮點.芳香萬壽菊迷宮.黃色花海 ...

土庫 香草迷宮以雲林特產的花生造型,營造出迷宮地圖,穿梭在綠意與花香之中~奔跑吧! 途經145線道的路程,土庫香草迷宮就在林森路與成功路口. 南來北 ... 於 myfoodie.tw -

#90.土庫鎮款款行

老街 老宅走好走滿|#小鎮旅遊#雲林#土庫鎮位處雲林縣山海線交會的中間地帶,是信眾從鹿港到北港朝天宮參拜,沿途必經之地。 因早期進香途中沒有提供飲食,避免北港絡繹 ... 於 www.facebook.com -

#91.雲林虎尾土庫| 7樣美食與4個景點推薦- 邦妮蓋瑞小夫妻

寶寶0~1歲的十三樣必備品| 新手爸媽必讀 · 花生醬食譜| 花生的營養價值不比昂貴的堅果低! · 阿世肉羹 · 土庫老店鴨肉麵線 · 虎尾王家當歸鴨肉麵線 · 碳烤鴨蛋糕 · 老牌雞蛋糕. 於 bitty.tw -

#92.雲林旅遊推薦古坑土庫在地特色輕旅行》跟著在地達人雲農遊 ...

斗南火車站→雲林古坑華山休閒農業區華山小天梯及華山情人橋→古坑天秀山莊餐廳民宿享用合菜. →土庫臺灣馬拉巴栗外銷集貨處理中心盆栽DIY→土庫老街 ... 於 ating.tw -

#93.土庫名產2021年必買網友人氣推薦! - 台灣美食網

土庫 名產2021年必買網友人氣推薦! MIT雲林土庫小農極品黑蒜頭·《台中名產》豐鑫蜜麻花系列·宜蘭名產黃金桔250g·澎湖名產 ... 於 food.iwiki.tw -

#94.土庫必吃美食小吃總整理》雲林土庫美食餐廳推薦懶人包~菜單 ...

土庫老 店當歸鴨肉麵線, 05-6621567, 雲林縣土庫鎮中山路157號, 08:00~19:00, 當歸鴨肉麵線、滷肉飯、米血, 堅持傳承美味,當歸鴨之霸. 於 boda88.pixnet.net -

#95.雲林『土庫老街』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

雲林土庫老街 推薦,雲林土庫老街的最新食記、評價與網友經驗分享: 金茂利鐘錶咖啡, 土庫巴比鹽酥雞, 許家古早味紅龜粿. 於 ifoodie.tw