電子科出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阿爾維托‧曼古埃爾寫的 閱讀地圖:人類為書癡狂的歷史【臺灣商務70週年典藏紀念版】 和洪三雄,陳玲玉的 也追憶似水年華:永不中斷的追尋 從台大到台灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站神阿!告訴我電機系出路有什麼?PTT都在討論的電機熱門高薪 ...也說明:2021電子/電機系出路? 5個必讀研究所的理由!? 我要選擇國考嗎? 電子/電機系的出路究竟有哪些呢?到底該往哪條路走好? 我該攻讀研究所嗎? 大學科系選擇 ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和圓神所出版 。

國防大學 戰略研究所 葛惠敏所指導 林秋明的 習近平主政時期維穩政策之研究:以科技維穩為例 (2021),提出電子科出路關鍵因素是什麼,來自於維穩、科技維穩、數位威權體制、社會控制。

而第二篇論文中原大學 企業管理學系 嚴奇峰所指導 李安曜的 我國大學社會責任之政策與成效研究—系統動力學觀點 (2021),提出因為有 大學社會責任、高等教育、地方創生、系統動力學、模擬分析的重點而找出了 電子科出路的解答。

最後網站各科系出路則補充:各科系出路. 一位臺積電主管就表示,「學士級的員工,在我的部門很久都沒見到了!. 」所有的「工程師」職務,幾乎都指名要Double E (電機電子)人才!從光電業、電子電機 ...

閱讀地圖:人類為書癡狂的歷史【臺灣商務70週年典藏紀念版】

為了解決電子科出路 的問題,作者阿爾維托‧曼古埃爾 這樣論述:

「我們每個人都閱讀自身及周遭的世界, 俾以稍得瞭解自我與所處。 我們閱讀以求理解或啟迪。 我們不得不閱讀。」──阿爾維托‧曼古埃爾 從一塊泥製刻寫版開始 西元四千年前,美索不達米亞出現了一塊泥製刻寫板,寫著「十隻綿羊」與「十隻山羊」,為目前所發現最古老的「書本」,也是人類閱讀的起點。 當文字被記錄在泥板、獸皮或紙張上,這則訊息便能免受脆弱的記憶力所侵蝕,同時掙脫時空的限制,書本因而偉大。著述者得到前所未有的權力,透過文字掌控歷史與思想。自此,人們狂熱地閱讀、珍藏並崇拜書本。 開啟一場文字與讀者的無盡對話 現今,書本與日常生活緊密相連,人們可以在咖啡店、圖書館、旅途

中和睡前的床上獨自沉默閱讀,書本大多低廉輕巧、便於攜帶。然而,六千年前「讀者」誕生後,閱讀的樣貌其實歷經了種種變遷,才成為今日稀鬆平常的行為。 博學大師曼古埃爾以雋永的文學筆觸,寫下這些閱讀史上的迷人故事。聖奧古斯丁在《懺悔錄》中提及羅馬主教在斗室中默讀的情景,為此驚嘆不已,因為閱讀在當時總是以大聲朗讀的方式進行。私人閱讀日盛,人們逐漸發展出標點符號、摺疊的卷軸、供隨筆附註的邊白。十世紀的波斯大臣因不捨與近十二萬冊的藏書分離,旅行時總跟著四百隻駱駝載運的行動圖書館,甚至特別訓練駱駝按字母排序行走。十四世紀眼鏡發明後,無數的繪畫被加上眼鏡框,來增添畫中人物的智慧及權威感,同時眼鏡卻也成為不

知變通的書呆子的記號…… 對書本的仇恨與愛戀 書經常成為禁忌。掌權者為避免反抗思想萌生,經常焚燒書本或發布禁書令:秦始皇燒毀在他統治前出版的所有書籍;十六世紀的羅馬教會曾發行《禁書索引》,修訂至一九四八年;十八世紀,美國的南卡羅萊納州通過禁止黑奴閱讀的法律。此外,更有特定族群被禁止閱讀;十一世紀的日本宮廷女官在閱讀時必須保持冷漠的表情,避免顯露對知識的熱情,也因此創作出專屬於她們的文學作品──《源氏物語》。 不過,人們對文字的熱愛終究推動了書籍的普及。從十五世紀古騰堡發明活字印刷術,到二十世紀的英國出版商發行經典的「企鵝系列」,至今百貨連鎖店也販售起價廉的袖珍書,人人皆可享受

閱讀的樂趣。 閱讀的歷史就是每位讀者的歷史 曼古埃爾在深刻的歷史敘述中,融入感性親密的個人經歷:小時候第一次在招牌上「讀懂」文字;在父親的圖書室完成自己的性教育;布宜諾斯艾利斯的家庭教師要求他背下德文詩,並告訴他:「在你沒有書可讀的日子,它們會陪伴你。」;想起不得已丟棄的舊書,心中滿溢鄉愁…… 閱讀的歷史是由無數愛書成癡的讀者所構成。這些愛書人極為私密的故事,將會喚起你我關於閱讀的個人記憶:書本總在重要時刻給予我們美好的指引與陪伴。每次翻開書頁,都像點燃一場小小的奇蹟,而啟迪的火花構築了我們的生命。 未來,我們依然會如癡如醉地讀著,繼續書寫閱讀的歷史。 本書特色

★一部獻給閱讀重度成癮者的歷史,細膩描寫每個閱讀環節的箇中奧妙──多樣的閱讀形式、書本的外觀、眼鏡的發明、圖書館的組成、作者與譯者的角色……徜徉文字與圖像間的一趟雋永旅程。 ★識字者卷不離手,文盲閱讀圖像或聆聽朗讀,藏書癖者不惜偷竊也要擁有珍本。書本的動人力量究竟從何而來?博學大師曼古埃爾梳理閱讀的歷史,揭開人類為書癡狂的秘密。 ★走入無數愛書人的故事中,憶起那些生命被文字與書改變的時刻。為了認識世界與自我,我們不得不閱讀。 媒體推薦 「別出心裁……如同一座真正的知識博物館。」──《紐約時報書評》(The New York Times Book Review) 「全

面又個人,博學又私密,《閱讀地圖》是一本極為迷人的著作……在這個利益至上者即將得勝的世界中,(曼古埃爾)或許是最後一位浪漫主義者。」──《紐約新聞日報》(New York Newsday) 「一本有趣、激發思想、知識淵博的著作。」──《新聞週刊》(Newsweek) 「曼古埃爾的筆調高雅樸實,如同一名渴望分享知識與熱情的摯友。他的著作錯縱交雜、風趣詼諧、令人驚豔,讀來愉快滿足。」──《科克斯書評》Kirkus Reviews 「印象深刻又引人入勝。」──《華盛頓時報》(The Washington Times) 「學術研究和個人散文的美妙結合……曼古埃爾的文筆極為優美、

令人愉悅,他的熱情一再地感染著我們。」──Phillip Lopate(美國影評家、散文家) 作者簡介 阿爾維托‧曼古埃爾(Alberto Manguel) 生於布宜諾斯艾利斯,先後在義大利、法國、英國、大溪地居住,1985年成為加拿大公民,現居法國,並獲授法國藝術及文學勳章的軍官勳位。青少年時期曾為視力受損的名作家波赫士誦讀,大受啟發,後成為蜚聲國際的選集編者、翻譯家、散文家、小說家和編輯,著作獲獎無數。 另著有《意象地圖:閱讀圖像中的愛與憎》(Reading Pictures: A History of Love and Hate)、《深夜裡的圖書館》(The Libra

ry at Night)、《閱讀日誌》(A Reading Diary)、《曼古埃爾論閱讀:從愛麗絲談起》(A Reader on Reading)、小說《人人都是說謊家》(All Men Are Liars)(皆由臺灣商務出版)等多部著作。 譯者簡介 吳昌杰 文字工作者,筆名楊棄,台大外文系畢,師大英語研究所碩士。譯有《美國》(時報文化出版)等書。 導讀 序言 第一章 最後一頁 第二章 閱讀黑影 第三章 沉默的讀者 第四章 記憶之書 第五章 學習閱讀 第六章 遺漏的首頁 第七章 圖像閱讀 第八章 聆聽朗讀 第九章 書的外形 第十章 私人閱讀 第十一章 閱讀的

隱喻 第十二章 開始 第十三章 宇宙的制定者 第十四章 閱讀未來 第十五章 象徵性讀者 第十六章 在牆與牆之間閱讀 第十七章 偷書 第十八章 作家即讀者 第十九章 譯者即讀者 第二十章 禁止閱讀 第二十一章 書呆子 第二十二章 補頁 附錄 譯名對照表 編者的話 享受「為自己而讀」的盛宴 閱讀的能力,並不是與生俱來的,而是人類幾千年文明發展中逐漸形成的美好資產。 閱讀能力始自文字。人發明了文字,取得了跨越時空保留經驗與感受的神奇突破。今日此地遭遇的事、觸發的情感、說出的話,用文字寫下來,就能去到彼處、去到未來,對不在場、不可能在場的人複製重現。 不過,文字不是完

美的記錄工具。得要先學會文字蘊含的意義、指涉的事物、組構的法則,才能將經驗與感受轉寫為文字。更重要的,從文字中接收跨越時空的經驗與感受時,不只要懂得文字,還要動用自己曾有過的經驗與感受,才能讓文字記錄變得鮮活有效。 換句話說,閱讀的重點不在客觀的文字,而在讀者主動主觀解讀文字的過程。同樣的文字,不同的讀者會讀出不一樣的收穫。幾乎毫無例外,自身內在經驗與感受愈是豐沛,在閱讀上愈是有準備的讀者,就會在文字中得到愈多愈美的體會。 因而,從一個方向看,有閱讀習慣、有閱讀能力的人,很容易將由文字中得來的閱讀能力,運用在生活的其他面向上。可以用閱讀一本書的態度閱讀一幅畫、一首音樂作品、一張

照片、一個建築空間、甚至一個人。閱讀意味著我們不是被動地接收訊息與刺激而已,我們積極地動用自身的經驗、感受,與被閱讀的事物對照、互證,專注好奇地叩問被閱讀事物內在或外延的意義。 閱讀一個人,我們就不只是看看他長什麼樣子,查查他的頭銜,我們將眼前所看到的人視為一組符碼,讓我們能夠循線追問:這是一個什麼樣的人?什麼樣的因素使得他形成這樣一個人,社會的、心理的、偶然的、宿命的種種因素?這樣的人和我之間存在著怎樣的異同,透過探索他、了解他,我會因而對自己增加了怎樣的認識? 換另一個方向看,會閱讀或不會閱讀,是不是願意經常動用閱讀的態度來對待周遭的世界,決定性地影響了一個人的生活。閱讀、

啟動閱讀模式過日子時,主動、積極、張開記憶與感官敏銳度的方式,人就會活得格外豐富濃稠,living intensively。 為什麼我們願意讓自己渾渾噩噩單薄平板地過,而不豐富濃稠地過呢?為什麼不閱讀,為什麼不精進自己的閱讀能力呢? 正因為閱讀不是與生俱來的,閱讀可以靠著練習來精進。精進閱讀時,首要的關鍵是開發思考、感覺與想像,堅持要將書或其他閱讀對象「讀進去」,意思是觸動自己、改變自己。 在我們的社會上,很多人不喜歡閱讀,更多人不會閱讀。最大的問題在我們常常被教導「為別人而讀」,為父母讀、為老師讀、為分數讀、為畢業證書讀、為求職或升遷讀……卻鮮少「為自己而讀」。「為自

己而讀」,是將閱讀當作目的,而不是工具、手段;「為自己而讀」,讀了之後得到的效果,不是去換來任何身外的東西,而是使得閱讀前和閱讀後的自己,變得不一樣。 所以,精進閱讀的第一步,其實是認清楚閱讀有多重要,閱讀能對一個人發揮的作用有多大。接下來,則是找到一些可以克服閱讀障礙的方法,深化閱讀和生活和體驗之間的關係。然後,還可以進而從不同的傑出閱讀者身上,看到種種閱讀的可能性,引發讓我們心嚮往之的追求動機。 《自己的國文課─略讀與精讀的祕訣》以大家熟悉的國文內容為領域,開展閱讀導覽。明確地將「略讀」與「精讀」區分出來,又敏感於文言與白話的不同閱讀挑戰,這樣一本書對於培養、掌握中文基礎解

讀、體會能力,有著特殊的作用。當我們絕大多數時候都依靠中文來閱讀時,很明顯地,對中文愈嫻熟,閱讀中能得到的收穫,必定隨之而愈多愈厚。 《波赫士的魔幻圖書館》則呈現了「一代奇讀者」的大師閱讀精華。波赫士不只讀得多又讀得精,還總能在許多大家都讀過的書中讀出不可思議的華麗奇幻感想。進而他將他的書,他對於書的體會,書中所展現的人間視野,綜合交織成一座知識迷宮,在那裡面,你一方面被波赫士的奇想折服,另一方面又驚異於支撐他奇想的龐大人類思考,以至於自願流連於迷宮中,享受地做一個永遠的讀者,再也不想出來了。 《如何閱讀一本書》具體、分層地提出了閱讀方法的建議,循序漸進,引導我們進入閱讀的世界

。在這個世界裡,讀者和作者一樣重要,以什麼態度讀一本書決定了能從書中得到什麼。作者們對於閱讀經驗的同理認知,既深且近,而且充滿了說服的熱忱,雄辯滔滔地羅列了人與書的不同關係法則。 《閱讀地圖─人類為書痴狂的歷史》以生動的方式訴說了幾千年的人類閱讀經歷,鑑古知今,讓我們領略了閱讀並非理所當然,走到能充分掌握閱讀能力、以閱讀容易且方便地豐富自己,還有一段漫長曲折的路途。路上有很多挫折、障礙,很多不意的轉彎,當然也有各種或精巧或壯麗的奇景,以及眾多或睿智或瘋狂或愚迷的人。 我們以籌備一場盛宴的心情聚集了這四本書,邀請所有願意給閱讀一個機會,讓閱讀提升豐富生活質地的朋友們一起來享受!

序言 每一本書的命運都難以預測,對作者來說尤其如此。一九九六年《閱讀地圖》第一次出版後,我很震驚地發現:世界各地的讀者即使身在和我截然不同的處境,卻有和我如出一轍的閱讀經歷,他們與我分享沉迷閱讀、獲得啟迪、遭到禁止的相同過程,以及書與世界如何相互映照的感悟。 閱讀對我來說向來是某種按圖索驥的地圖製造過程(cartography),如同其他讀者,我對閱讀能為自己開拓世界的能耐深信不疑。我知道自己的書架上某個地方,某位不可能預知我存在的古人,可能早已經把我現在不斷推敲的問題撰寫成文,寫在某一面書頁上,凝視著我。讀者和書的關係可以消彌時間與空間,並如十六世紀的弗朗西斯科‧戈維多

所言,能讓讀者「與死者對話」。透過這些對話,我更理解自己,這些對話打造了我,並帶給我某種神奇的力量。 自從書寫發明了幾世紀之後,約莫六千年前,在美索不達米亞某個不為人知的角落(如接下來本書所述),那些擁有識字能力的人被稱為書記(scribes),而非讀者。之所以如此,可能是不想過度強調擁有這種能力所能帶來的絕妙好處:閱讀可以調閱人類記憶典藏,也可以回溯人類經驗。自古以來,讀者的力量一直在社會中引起恐慌:因為讀者有能力讓古老的訊息死而復生,因為他們可以在閱讀時創造沒有其他人能進入的秘密空間,因為他們可以重新定義這個世界、反抗不公,一切只需透過書頁。身為讀者,我們有能力創造這些奇蹟,這些

奇蹟或許能拯救我們不受愚昧的蒙蔽,儘管我們經常因愚昧而受譴責。 然而,平庸易於蠱惑人心。為了遠離閱讀,我們使出分心的伎倆,讓自己變成故步自封的消費者,將新潮看得比記憶更重要。我們歌頌無足輕重的瑣事和致富野心,卻剝奪睿智之舉應得的聲望,我們以純粹的財富價值取代道德美學的認知,追求即時娛樂、夸夸而談,而非閱讀所帶來的愉快挑戰及按部就班的閱讀節奏。我們拋棄印刷機轉向螢幕,也讓那些因為搶快、不知節制而品質惡劣的泛濫網頁取代了有深厚時空背景的圖書。 這樣的對立並非新鮮事。十五世紀末的巴黎,在鐘樓怪人躲藏的那座高聳鐘樓裡,克勞德‧福羅諾副主教在當作書房與煉金室的修士小房間裡,一手指著桌上的

印刷書,另一手指著窗外底下他能一眼望見的聖母院歌德建築。「此物,」這位悶悶不樂的牧師說:「將消滅它。」根據福羅諾的看法(他與古騰堡屬同一時代),印刷書將毀滅具有可讀性的宏大建築(book-edifice),中世紀建築把圓柱、楣梁、大門都設計成可讀也必須研讀的文本,而印刷術會導致這種建築的消失。 從今天的角度來看,這樣的預言顯然是錯的。五百年後,我們還要萬般感謝印刷書讓我們得以獲得中世紀建築的知識,無論是透過維奧萊‧勒‧杜克和約翰‧拉斯金的解說,還是透過柯比意和法蘭克‧蓋瑞的重新詮釋。福羅諾害怕新科技會讓舊科技滅絕,他忘記我們的創造力驚人,面對新的工具,我們總會找到出路。我們不缺野心。

那些認為電子科技與印刷技術勢不兩立的人,是在重蹈福羅諾的覆轍。他們想讓我們相信書這種「能保存記憶與經驗,與人充分互動,可以隨心所欲展開或結束一段內文,在書緣空白處寫下註解,依照個人喜好的速度閱讀」的東西,必須配合新工具的出現而淘汰。這種非黑即白的抉擇將導致技術本位的極端主義。在明智的世界裡,電子設備和印刷書在我們工作的書桌上共享空間,提供人們不同的特質與不同的閱讀可能。如多數讀者所知,內容(無論抽象或具體)才是最重要的。 在西元最早不知幾世紀,一份號稱是亞當和夏娃傳記的神祕文獻出現了。讀者總是想知道他們心愛故事的前傳或後續發展,聖經故事自然也包括在內。這本作者不詳的《亞當

與夏娃的一生》從《聖經‧創世紀》提到人類祖先的傳說談起,敘述亞當和夏娃被逐出伊甸園後的遭遇和(大篇幅的)不幸。書末,如同人類早期文學作品常見的後現代戲劇轉折,夏娃請兒子賽特將父母的真實故事記錄下來,成為後來讀者手中讀到的版本。夏娃對賽特說:「聽我說,孩子!打造一些石板和泥板,把我和你父親的一生,所有你們見聞的一切都記錄在那些石板和泥板上。如果上帝將以洪水審判人類,那麼泥板將溶於水,而石板不受影響;如果以火審判人類,那麼石板將碎裂,而泥板則將被烤得更堅硬。」夏娃很聰明地沒有在石板與泥板之間任選其一:內容是一樣的,但載體提供了不同的特質,她保有了兩者。 我寫完(或者說遺棄)《閱讀地圖》後

,將近二十年又過去了。當時,我以為我在探索閱讀行為的特性,及其前因後果。我不知道自己其實只是以不帶任何經濟、政治和科技計算的方式在實踐讀者的天職(或者熱情),在這片無垠的想像國度裡,讀者不需被迫抉擇,而可以像夏娃那樣兼顧所有。文學並非顛撲不破的信條,它提出疑問,而非結論。圖書館的本質是一個提供思想自由的場所,若有任何桎梏都是我們強加上去的。閱讀應該是沒有侷限的工具,透過閱讀,透過理解那些從遠方、從遠古傳遞給每個人的文字,避免製造對立,我們得以更認識世界、更認識自己。假使大家能把《閱讀地圖》視為一名熱血讀者心懷感激的告白(這名讀者迫切想讓大家認識閱讀所帶來的悲苦喜樂),我就滿足了。 阿爾維托‧

曼古埃爾,寫於二○一四年元旦 第八章 聆聽朗讀 中世紀的歐洲繪畫作品所呈現的是一種沒有文字的語法,讓讀者默默地為它添加上一則故事。而在我們的時代,於辨讀廣告、影像藝術、卡通的圖案時,我們也會為故事加上聲音,還有字彙。在開始閱讀之初,在熟悉字母及其聲音之前,我一定也是那般讀法。我一定從水彩畫的彼得兔、厚臉皮的披頭散髮彼得、《旅行的螞蟻》裡眾多、鮮明的生物中,建構出可以解釋和說明不同場景的故事,將它們與可以說明每一處繪畫細節的可能敘事連結起來。我當時還不了解其實我正在行使我的閱讀自由,幾乎到其極限的地步:我不只能說出我的故事,而且沒有什麼東西強迫我替這些相同的插圖一再地重複同一則故事。在一個

版本中,這位無名主角是一個英雄,在另一個版本中他是一個壞人,在第三個版本中,他成為我的化身。 在其他時候我放棄所有這些權利,把自己交給文字和聲音,放棄書本的所有權──有時候甚至是選擇權──除了有些零星的疑問之外,變成只是聆聽。我會安坐下來(在夜間,但也常常在白天,因為喘哮不時就會發作,使我困在床上數週),上半身整個靠在枕頭上,聽保姆朗讀格林的恐怖童話。有時候她的聲音會催我入眠;相反地,有時候卻令我興奮發狂,我會催促她越過作者安排的進度,跳到後面的情節關鍵處。不過,大部分時候我只是享受著這種被文字帶著走的奢侈感受,並在肉體上感覺到似乎身歷驚人遙遠之處,到了一個我幾乎不敢想望會在這本書的神祕末頁

瞥見的地方。後來,當我九歲或十歲的時候,學校校長告訴我,聆聽朗讀只適合幼小孩童。我相信了他的話,便放棄了這項嗜好─部分是因為聆聽朗讀給我莫大的樂趣,而在那年紀的我幾乎已經認定,一切帶給人快感的東西皆有礙身心健康。一直要到許久之後,當我的情人和我決定在一個夏天彼此朗讀《黃金傳說》時,才重拾這份失去許久的樂趣。那時,我尚不知道朗讀的藝術已行之久遠,且生生不息,而且在一個多世紀之前,在西班牙統治的古巴,它已經在一片對古巴經濟毫無想像力的批評中,建立起一套制度。

習近平主政時期維穩政策之研究:以科技維穩為例

為了解決電子科出路 的問題,作者林秋明 這樣論述:

「維穩」乙詞為「維護社會穩定」的簡稱,是中共維護政治安全的法寶之一,自現任領導人習近平就任後,伴隨今日資訊科技的發展和中國大陸經濟勢力的崛起,讓維穩工作如虎添翼,產生更大影響與效能。近年來中共「數位威權體制」統治力量,採取資訊扭曲和輿論操控,專注在國家制度建構、國家與市場關係、國家與社會關係與社會力量崛起與國家的回應,以確保其政治安全與共黨政治利益,該作為不僅一直是引人關注的議題,更是兩岸關係研究領域的重要課題,本文希望藉由習近平主政後「科技維穩」之概念切入觀察。首先探究維穩的緣起與歷任領導人維穩脈絡;之後梳理習近平主政後維穩變革、社會治理、社會控制政策,據以探究其主政後藉由中國大陸科技發展

來支撐維穩策略與實踐,對我國產生的影響。本研究最後述及以上發現對我安全事務產生的影響,並檢視我國政府當前對應,策進未來作法。

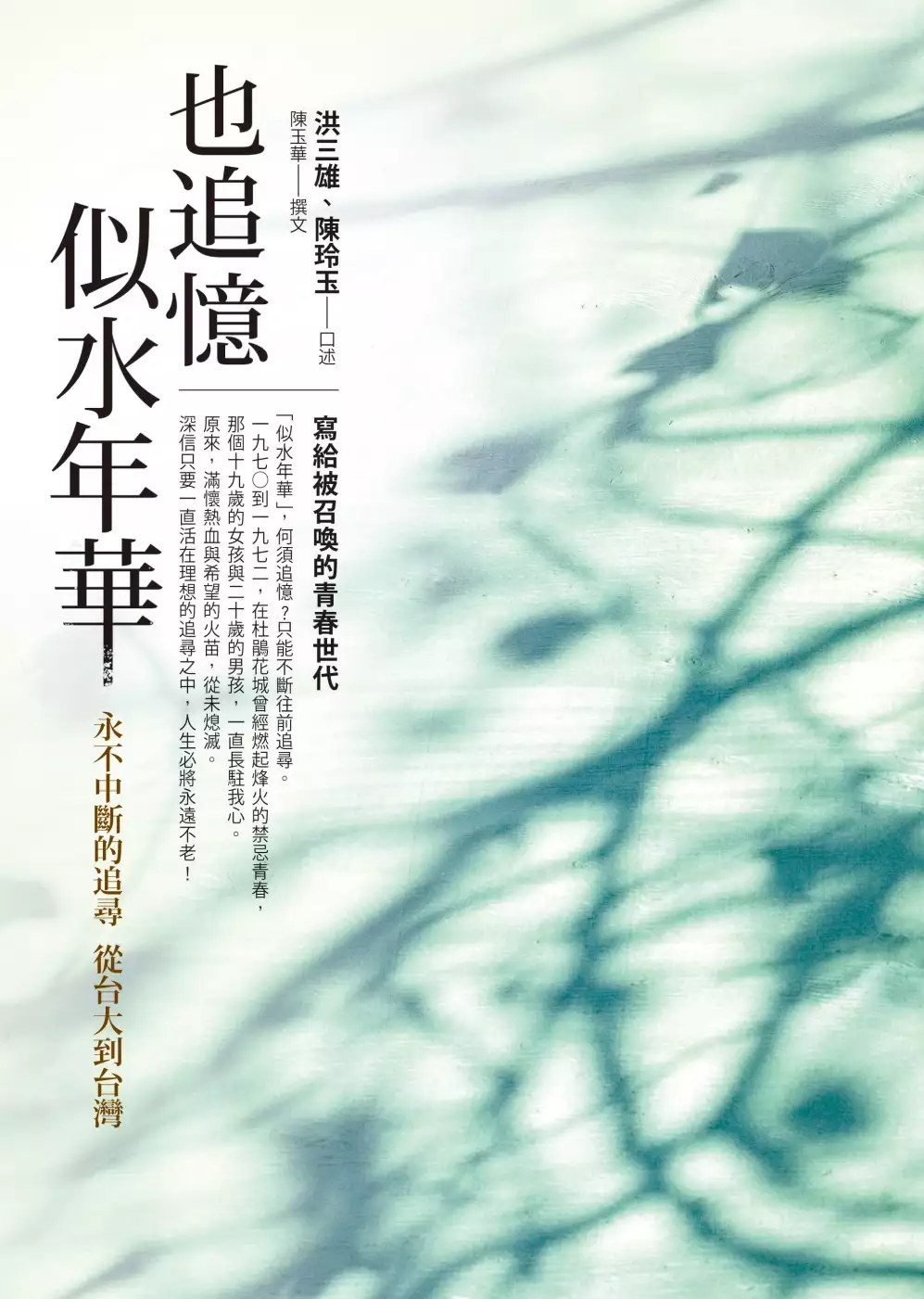

也追憶似水年華:永不中斷的追尋 從台大到台灣

為了解決電子科出路 的問題,作者洪三雄,陳玲玉 這樣論述:

寫給被召喚的青春世代~ 「似水年華」,何須追憶?只能不斷往前追尋。 一九七○到一九七二,在杜鵑花城曾經燃起烽火的禁忌青春, 那個十九歲的女孩與二十歲的男孩,一直長駐我心。 原來,滿懷熱血與希望的火苗,從未熄滅。 深信只要一直活在理想的追尋之中,人生必將永遠不老! ◎那兩年消失了,但勇敢卻留了下來! 一九七○到一九七二那兩年,我倆意外闖入命運的空檔。 挑戰禁忌、恣意鳴放,拚著命,大口呼吸自由與民主的氣息; 以為璀璨的時代真的來了,哪知,只是一場煙火, 火熄了,灰燼散去,緊接而來,是烏雲……是整肅……是噤聲…… 記我大過的台大訓導長,臨終卻囑

我為他寫「墓誌銘」。 耿介隨和的父親,在呵護卻憂心中,幫忙拉廣告、暗助革命。 只能以滷肉飯裹腹的學運同學,始終相挺、無私無畏。 沒有約會的青春男女,卻情投意合共擁一個人生。 帶著與世俗不一樣的師生情、親情、友情與愛情, 我倆走出台大校門,將學運的歷練化成養分。 一個在金融圈,一個在律師界,各擁有一片天。 迄今仍努力燃燒未曾消逝的青春與勇氣, 永不中斷的追尋人生的意義。 ◎洪三雄、陳玲玉曾在台大留下片片雲彩。 1970年,洪三雄是台大「法代會」主席,陳玲玉是他的秘書長。 第二年陳玲玉在洪三雄鼓吹下接任主席,他擔任「台大法言社」社長。 兩人分

進合擊,以「對學校開刀、向社會進軍」,帶領學運衝撞體制; 也曾為追求自由、民主而舉辦兩個大型座談會、一個演講會, 更在台大體育館主持「中央民意代表應否全面改選」辯論會, 打破「萬年國會」的禁忌,提供全國第一個公開論壇。 走出校門,名列當局的黑名單,就業困難、出國受禁。 他倆背負35萬債務起家,從基層奮起,逆流而上。 一個從櫃台數鈔票,在金融業拾級而上; 一個從受僱律師,在律師界由本土走向國際。 他倆始終懷抱赤子之心,從未衰老守舊, 雖是一對「政治逃兵」,反而一直堅持自由民主、關懷社會人群, 就如南方朔所說:「我看到兩個永遠的年輕人!」 名人推薦

吳念真、南方朔、趨勢科技共同創辦人暨文化長 陳怡蓁 熱血推薦

我國大學社會責任之政策與成效研究—系統動力學觀點

為了解決電子科出路 的問題,作者李安曜 這樣論述:

我國推動「大學社會責任實踐(USR)計畫」的政策,試圖建構以創新、永續發展為方向的社會新生態,經由高等教育的機制與組織,連結大學與地方,以促進社會文明與國家發展、回應社會承諾,並積極應對所面臨的人口少子女化、就業、教育、貧富差距、城鄉發展等問題。由於社會系統動態複雜性的現象與特徵,具有非線性的樣貌,故適合以系統思考觀點進行研究與觀察。系統思考的因果邏輯思維,採關聯性的互動模式來縱觀全局,察覺子系統間的複雜關係,經過時間的動態變化,隨各因素的改變和交互影響後,系統行為也隨之改變,若以簡單的線性或反應式的思考,難以找到問題的根本。系統思考是以正負反饋效應和心智圖像,來掌握系統運作的脈絡,如同華人

世界以陰陽學理,追求系統目標平衡的智慧。本研究概念建構於政府政策給定條件下的系統動態作用範疇,以系統動力學觀點探討與辨識政策系統範疇內的互動元素及效果之基本特徵,系統內將大專校院與地方政府視為個別的整體,觀察USR與地方政府、地方創生等系統生態中的互動行為。並依據利害關係人與資源依賴的結構,按政策機制所引導的社會責任實踐,運用系統動力學思考邏輯與模型建構,針對政策與高等教育機構間、社會與學校、學校財務與資源等場域之影響進行動態分析。本研究採用獲得廣泛使用於系統思考分析模擬的VENSIM軟體,藉心智建模程序,理清政策系統中的因果關係,掌握其中關係迴路的反饋過程,測試各項關鍵因素,使用不同模擬參數

,及其導致何種情形的產生,來檢視焦點議題與系統特性行為,觀察系統運作可能的發展與影響。本研究完成我國大學社會責任之政策與成效研究之質性與量化模型的建構,透過動態模擬識別出政策所延伸的系統行為特性,就政策推行所擬達成的目標,進行模擬檢測。研究得出若欲達成「地方創生」願景,面對人口滑降的趨勢,將有限資源進行合理的配置更顯重要,應就問題本質及政策擬達成之效益,消弭或縮短輸入端即產生的現實差距。政府以「永續發展」結合「地方創生」的觀點進行整體的政策規劃,應更明確就不同地區發展與人口結構趨勢,提供地方檢討真實的需求。以研究模擬的結果,比對各縣市人口、扶養比率、學校財務等因素展現的現象,表明不同縣市面臨的

在地困境與優勢及劣勢,既有基礎各不相同,加上城鄉的資源差異,更加速人口的移動。故對「地方創生」政策所擬達成的願景,從事高等教育的大學機構,在本於職責且積極推動大學社會責任的情形下,或可參與在地發展事務協助問題改善,然推動地方均衡、引導青年回流返鄉等工作,恐力有未逮。若僅採取短效的手段,短暫期程內或能改變或被動遵從,然當無持續的驅動因素或機制時,最終還是會回復到變革前的狀態。本研究根據系統的基本特性「結構影響行為」,對於期望的行為與目標,最根本的方式是設計相應的結構,本研究亦據以提出更根本且長期的改善建議,做為後續政策制定及未來研究之參考。

電子科出路的網路口碑排行榜

-

#1.5分鐘認識電機與電子群電機類 - 大學問

傳統技職工科中,電機類科也是招收人數最多、出路最廣的基礎工程科系。從街坊的水電行到竹科科技大廠,對於電機背景的人才,都有長期聘用需求。即使未來 ... 於 www.unews.com.tw -

#2.畢業科系出路工科學院 - 志光

工科系所什麼科系最好找工作,資訊/電子/電機/機械/土木系未來出路好找工作嗎? 「大學什麼科系最好找工作」、「工科系畢業最吃香」,讓喵小編幫你整理從 ... 於 www.ckpublic.com.tw -

#3.神阿!告訴我電機系出路有什麼?PTT都在討論的電機熱門高薪 ...

2021電子/電機系出路? 5個必讀研究所的理由!? 我要選擇國考嗎? 電子/電機系的出路究竟有哪些呢?到底該往哪條路走好? 我該攻讀研究所嗎? 大學科系選擇 ... 於 tkbbyone168.pixnet.net -

#4.各科系出路

各科系出路. 一位臺積電主管就表示,「學士級的員工,在我的部門很久都沒見到了!. 」所有的「工程師」職務,幾乎都指名要Double E (電機電子)人才!從光電業、電子電機 ... 於 www.missxhuzi.me -

#5.電子科出路薪水 - 雅瑪黃頁網

搜尋【電子科出路薪水】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 邦丞電子科技股份有限公司成立於1999年,成立初期致力於嵌入式系統(Embedded ... 於 www.yamab2b.com -

#6.高普考【電子工程】電子工程學系出路工作、薪資課程介紹

電子 工程─ 資訊與智慧的傳輸者同樣是電子工程類型的工作,公務部門工作穩定、工時正常、薪資不受外界景氣影響。 並且,工科人才備受重視, ... 於 www.cek.tw -

#7.國立臺灣科技大學電資學院畢業出路

國立臺灣科技大學 電子工程系(所) - 畢業出路. 客服開發. 客服工程師/FAE. 處理客戶端產品技術問題,並提供產品技術諮詢(Field Application Engineer). 專案管理. 於 university.1111.com.tw -

#8.高苑工商機械科出路吃香漢翔工業搶人才 - 自由時報

高苑工商協助機械科應屆畢業生就業,其中,第1梯次8人已通過車床工乙級技術士檢定執照,進入漢翔工業實習,第2梯次13人也將跟進。苑工商為嘉義以南 ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.「高中電子科出路」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

高中電子科出路資訊懶人包(1),,,學生畢業後可從事半導體產業、電子產業、資訊產業、光電產業、通信產業、冷凍空調產業、自動控制產業、儀器產業及軟體產業… 於 1applehealth.com -

#10.畢業科系出路工科學院、工科系出路到底有哪些?工科公職國營

工科出路一把罩放眼望去,現在的社會幾乎可說是工科人的天下,從人工智慧到自 ... 尤其是半導體、晶元廠等高端電子相關產業,年年開出相當多的缺額, ... 於 www.pcsr.com.tw -

#11.未來出路- 資訊科

以三年專業之課程規劃來輔導同學升學,以考取國立科大、四技二專為目標。 資訊科未來系所選擇:升學可選擇各公私立科技大學、技專校院之電機、電子、 ... 於 www.ymsh.hcc.edu.tw -

#12.資訊科-桃園縣育達高中

升學進路. 資訊科為了契合國家在資訊科技方面對人才的需求,在升學方面的規劃為「電子類」,屬於電子工程領域的專長,以下列出歷屆畢業學生在升學方面的主要科系。 於 ydweb.yuda.tyc.edu.tw -

#13.為什麼電類要考研究所?電類研究所考科準備秘訣大公開!全台 ...

電機電子類科系畢業出路相當廣泛,而組別也會造就工作職務與內容上的差異;除了組別上差異,學歷對於電機類相關背景的學生是非常重要的,不僅會影響起薪、薪資成長幅度 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#14.電機系在幹嘛??出路好嗎?? | FCTE

像是半導體工程師、電子工程師、製程工程師、或是IC 封裝工程師、軟體工程師等等但是不代表出了這些職業以外你就不能做,再次強調沒有讀什麼科系以後就要 ... 於 fashionculturetaiwan.com -

#15.電子所出路〡電子所IC設計、半導體考科組合與 ... - 研究所達人

電子 所出路〡電子所IC設計、半導體考科組合與就業分析. 5月31, 2017. undefined. 電子所全稱電子工程研究所,台灣首學:台大電子所現計三十餘位教授,包含四位IEEE ... 於 gradumaster.blogspot.com -

#16.[請益] 請問台科電子和中山光電以後出路- Tech_Job - My PTT

請問各位在業界的大大小弟研究所考到中山光電和台科電子小弟人住在北部不知道該怎麼選才好如果以台積電為目標或是大公司該怎麼選對以後比較好? 於 myptt.cc -

#17.電子工程學系出路 - Buuchau

招生訊息.了解電子系未來出路本系旨在培養高科技電子工程人才,以從事積體電路設計與製造、光電元件開發與應用、多媒體網路通信、計算機及人工智慧相關領域之整合與 ... 於 www.buuchau-chau.me -

#18.電機科出路薪水 :: 百貨業者資訊

2021年6月22日—2021電機/電子系出路有哪些選擇?該考研究所還是直接就業?台灣高科技產業一直以來就在世界上佔有一席之地,因此需要大量電子/電機人才來為技術或產品 ... 於 ds.iwiki.tw -

#19.流通管理科| 前景出路 - 中興商工

... 就業出路理想,且出路寬廣。3.流通管理科可於門市、量販店、百貨、物流運輸、電子3c就業,擔任服務業員、倉儲業員、門市服務技術人員、簡易帳務人員、設計助理、 ... 於 www.csvs.mlc.edu.tw -

#20.電機系出路- PanSci 泛科學

電機系未來出路很廣,不管是成為軟體工程師或者硬體工程師都大有人在。以104 人力銀行資料顯示,有40% 左右的畢業生會從事硬體相關工作,不管是半導體工程師、電子 ... 於 pansci.asia -

#21.學系特色與出路-長榮大學科技工程與管理學系

這是由科工系黃教授創立的公司所開發,成功整合科技與創意,軟體與硬體, ... 如果你熱愛動手實作與發揮創意的樂趣、期盼成為具資訊電子專業知識的創 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#22.我想問問電子科出路 - 工作板 | Dcard

本人是學墊生不知道未來的出路有什麼,想請卡友建議可以往那方面走? - 工作,電子,工作經驗,問問. 於 www.dcard.tw -

#23.「電子系出路」+1 - 藥師+

【資訊】電子系學什麼?|出路工作介紹、解析. 電子領域是目前最熱門的科系,電子產業也以倍數正在成長,未來發展也是被看好的。就連電機工程、材料工程、機械工程 ... 於 pharmacistplus.com -

#24.電子工程學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

我國學類分類標準主要參考聯合國教科文組織(UNESCO)國際教育標準分類(ISCED),並依照本國各大院校所設科系進行調整。 相似 ... 於 www.jobsalary.com.tw -

#25.高職電機科出路 - Cnap

PDF 檔案. 高職電機與電子群科介紹一、電機與電子群中包含的科別電機與電子包括下列7 科:電機科、控制科、冷凍空調科、資訊科、電子科、航空電子科、電子通信科。 於 www.cnap.me -

#26.電子電機科出路相關在地店家 - 工商搜查線

在地【電子電機科出路】工商店家、公司營業狀況相關地理位置·交通路線規劃景點詳情共10筆快速尋找。 於 gobizplace.com -

#27.電機系出路廣,資工系價值高,差異到底在那裡? - 風傳媒

你應該知道的是:在台灣工作電機系機會較多,在國外發展資工系薪資較高,選擇讀資工系是對的,但請不要說是因為人工智慧,選擇科系要先了解自己的興趣 ... 於 www.storm.mg -

#28.【大學甄選~科系秘笈】關於電機類的出路你認識多少?

今日登場學群工程學群電機類今日主題你瞭解以下幾種電機類的職業出路嗎? ... 在電子產業中,從事有關電源的規格設計、製造、測試等相關技術的工作。 於 maomaochao61.pixnet.net -

#29.電機系所簡介-電機系畢業出路有哪些? - 愛民如子

因此電機系的畢業生在就業上的選擇非常多,薪水也相對其他科系較高。 ... 電機所下的組別. 未來出路分析. 電子組. 以電子電路之IC設計為主. 於 cxv4hriof5l.pixnet.net -

#30.畢業出路

(二)就業方面:; 1、參加政府所舉辦之各類公務人員考試以進入政府機關服務。 2、進入中央研究院、工研院與國科 ... 於 niume.niu.edu.tw -

#31.高職電子科@ efw3512572xw - 隨意窩

數位學高職電子科我今年考基測,最後上了某高職電子科,我想知道:1 電子科都是教些什麼知識?2 假如專攻電子科的學生,以後有什麼出路?就以上的問題,越詳盡越好, ... 於 blog.xuite.net -

#32.轉學考各科系出路分析指引

轉學考各科系出路分析指引,理工科系,商管系,會計系,法律系,政治. ... 電機工程系 通訊工程系 資訊工程系 工業工程系 電子工程系 光電工程系 機械工程系 物理系. 於 www.myuniversity.com.tw -

#33.【研究所出路】電子所IC設計、半導體考科組合與就業分析

電子 所全稱電子工程研究所,台灣首學:台大電子所現計三十餘位教授,包含四位IEEE Fellow認可的教授,每年招生約80-90位碩士生,在台灣公認規模最大;交通大學則分為 ... 於 emaster.pixnet.net -

#34.電子工程學系- 長庚大學電子工程系網頁

Dept. Electronics Engineering, Chang Gung University. 於 elec.cgu.edu.tw -

#35.電子系就業高薪工作機會多、升學如意榜單優

竹科是台灣經濟命脈,科技業火車頭,七成產業是半導體,創造2.3兆元產值,占GDP總額13%。 本系系友就業薪資高. 本系系友薪資60%平均月薪高於50K,高於其他私立大學。 於 el.chu.edu.tw -

#36.材料系:製造業的公分母出路四通八達 - 臧聲遠部落格

國內材料科系的名稱不一,包括材料科學系、材料工程系、材料科學工程系、材料與光電科 ... 但隨電子產業興起,如今半導體、面板業成為材料系最大宗的出路,也有少部分 ... 於 blog.career.com.tw -

#37.商業經營科| 前景出路 - 清傳高商

商業經營科| 前景出路| 商業經營科. ... IMG_6457. DSCN8391. 57976. IMG_7140. 商業經營科 | 資料處理科 | 應用日語科 | 電子商務科 | 回學校首頁 |. 網站選單 ... 於 www.ccvs.ntpc.edu.tw -

#38.電機跟電子哪個前途較好? - iT 邦幫忙

將來出路會較好 ... 除非自行先看一下大校的電子、電機系所開的課程、 ... 電子..畢業後最好能到竹科去, 做晶片設計師、半導體製程師、印刷電路板設計師. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#39.教學理念與畢業出路 - 國立聯合大學材料科學工程學系

畢業出路. 綜觀國內各項產業,從傳統產業及至現今熱門之電子、半導體與資訊業,均以製造面向為主,產值達國內總值之25%,為所有產業之首。在諸多製造產業中,材料對於 ... 於 mse.nuu.edu.tw -

#40.電機系所簡介-電機系畢業出路有哪些? - 洋碩美語

因此電機系的畢業生在就業上的選擇非常多,薪水也相對其他科系較高。 ... 電機所下的組別. 未來出路分析. 電子組. 以電子電路之IC設計為主. 電信通訊組. 於 easyenglish99.pixnet.net -

#41.畢業出路- 電機工程學系- 理工學院- 天主教輔仁大學

畢業出路. 本系課程規劃除了專業訓練,同時經由全人教育課程,強調人文、倫理及工程的 ... 等等求才職稱,俱是電機電子科系畢業生的就業管道,永嫌不足的人力需求。 於 www.ee.fju.edu.tw -

#42.高普考電子工程 科目與工作內容 - 公職王

普考:公立或立案之私立高級工業職業學校或高級中學工科或其他工科同等學校相當類科畢業得有證書者。 高普考電子工程考試科目. 等別, 高考, 普考. 於 public.com.tw -

#43.電機電子出路 - 軟體兄弟

以清大電機來說,主要分成系統組、電力組、電子所、通訊所、光電所。 .系統組又... 老實說,電機系未來出路很廣。, 電子領域是目前最熱門的科系,電子產業也以倍數 ... 於 softwarebrother.com -

#44.選讀電子科系畢業出路夯! - 國立教育廣播電臺

最後【生涯進路圖】裡,許多人可能認為讀電子相關科系,會涉及到比較難的原理部分因此放棄選讀,其實讀電子科系不只能 ... 選讀電子科系畢業出路夯! 於 podcast.ner.gov.tw -

#45.電機系畢業出路分析 - 新浪新聞

中央社訊息服務20211006 09:19:55)許多就讀電機或電子系的同學常常會好奇,我畢業後出路究竟有哪些呢?到底該往哪條路走好?或是我應該去讀研究所嗎? 於 news.sina.com.tw -

#46.大學面試不怕被問倒!電機系、資工系比一比:出路、起薪

教授:「你對這個科系了解多少? ... 醫學工程組:研究電子電機在醫療儀器上的應用。 ... 延伸閱讀:查看資工系畢業出路、薪資、證照、職涯發展…) ... 於 blog.104.com.tw -

#47.高職電機與電子群科介紹 - 育達補習班

資料來源:國中畢業生適性入學宣導網站一、電機與電子群中包含的科別電機與電子包括下列7科:電機科、... 於 2016.twowin.com.tw -

#48.中華大學電子工程學系Yu-Hsien Lin 林郁嫻 - IOH 開放個人經驗 ...

就讀於中華大學電子工程學系,預計2016 年畢業,將分享她在華大的求學經驗。 ... 自我介紹. 學校. 科系. 印象深刻的課程. 未來出路. 課外活動. 經驗. 心得與收穫. 於 ioh.tw -

#49.電機系/電子系出路分析,國考、研究所、就業方向一次解析

當初 選擇TKB百官網是因為理工科首選就是TKB ,有王牌的師資,還有單一科目也有很多的老師可以選擇 ,搭配試聽的服務,很快就可以找到適合自己的老師。 黃 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#50.請問電子科以後的出路?? 我是今年的國3考生並考進了明道電子 ...

請問電子科以後的出路?? 我是今年的國3考生並考進了明道電子科我想問問各位學長姐電子科以後的出路? A:臺中市私立明道高級中學:電子科: ... 於 job.faqs.tw -

#51.航空電子系畢業出路|中華科技大學-大學網 - Steur

衛星通信或行動電話皆為學習項目,應用外語科7名。 航空電子科: 主要在通信及視聽電子產品製造業,電子公司硬體維修技術員,資訊科學,電子科技廠,通訊行,光電工程, ... 於 www.seanmrse.co -

#52.【校系】二類各個科系的出路??? - 普通大學升學諮詢區- 深藍論壇

這些科系主要是做什麼的???1.電機工程2.物理系3.資訊工程4.機械工程5.電子工程電機和電子有什麼差別嗎???還有聽說電機裡包含資工資工範圍較窄資工真的 ... 於 www.student.tw -

#53.資訊學群介紹|職業出路、必修課程|資工系、資管系、圖資系

電腦在早期被稱為「電子計算機」,是一種根據一連串的指令,來對數據進行處理的機器。 當時並沒有存在,專門學習如何操作計算機的科系。 於 fun4learning.pixnet.net -

#54.資訊工程與電子工程哪個出路好? - ForNoob 台灣

不知道[資訊工程系]的出路好不好? [電子工程系]是不是出路比較好的科系. 很難抉擇該往興趣發展選擇[資訊工程系] ... 於 tw.fornoob.com -

#55.未來出路 - 雲科印象

電源工程師硬體工程研發主管硬體研發工程師電機技師/工程師軟體設計工程師品管/品保工程師. FAE工程師半導體設備工程師 · 光寶科技股份有限公司旺宏電子股份有限公司台灣 ... 於 go.yuntech.edu.tw -

#56.電機系出路

電子 /電機系的出路究竟有哪些呢?到底該往哪條路走好? 我該攻讀研究所嗎? 電機、電子背景想要擠進台積電、竹科、中科、南科等等的科技大廠,通常只有學士 ... 於 primefotografie.nl -

#57.系所未來出路 - 學務處

韓國語文學系、英美語文相關、日文相關科系、其他外國語文相關、人類學相關、其他人文學相關東亞語文及社會科學領域之相關研究所深造。 ○工作機會:. 旅遊服務業、旅館業 ... 於 sa.nuk.edu.tw -

#58.未來出路– 清大動機| 高中生專區

因此未來出路包括學術界、研究單位、政府機構或國營事業、科學園區(竹科、南科、中科)、汽機車、塑化及機械製造業、甚至自行創業等。 謹就部份清大動機畢業系友的就業情況 ... 於 ywwen.net -

#59.請問高職類~電子科.電機科.資訊科.資料處理科~差別在哪?????

請問大大~高職類~電子科.電機科. ... 哪一個科畢業後比較好找工作? ... 電子和電機是屬於硬體類, 未來出路可以做硬體工程師資訊和資處是軟體部份, ... 於 ck101.com -

#60.關於高職”資訊科”~”資處科”~” - dow10k logo

是讀資訊科出身的嗎?若是讀資訊科~~以後出路是什麼? 好賺嗎?薪水大概多少?02.高職的"資處科" 是... 知識問題| 關於高職”資訊科”~”資處科”~”電子科”. 於 dow10k.com -

#61.[新聞] 出路好沒人念電子電機類招生下滑- 看板Tech_Job

出路 好沒人念電子電機類招生下滑2015-10-12 15:30:30 聯合晚報記者王彩鸝/臺北報導近年來,大學招生與吃喝玩樂科系人數攀升,但出路最好的電子電機類 ... 於 www.ptt.cc -

#62.畢業的幸福出路-電機科系/工程科系-你的上榜學長姐都考上這些 ...

「電子(機)相關領域」的學長姐都考過這些. 鐵路 18.8%. 行政警察 18.5%. 消防警察 11.5%. 於 www.eyebook.com.tw -

#63.畢業出路 - 國立臺灣海洋大學電機工程學系

公務人員高等考試三級考試:電力工程、電子工程、電信工程、控制工程、資訊工程、資訊處理等類科. 電機技師. 電子技師. 資訊技師. 消防技師. 就業管道. 於 ee.ntou.edu.tw -

#64.高職電機科出路 - 工商專業網

為消費者提供高職電機科出路詳細介紹共10筆。介紹電機與電子群科介紹| 107年國中畢業生適性入學宣導網站並且包含部分電機科是什麼更多電機科好讀嗎情報讀高職的好處, ... 於 icompanypro.com -

#65.職涯類科﹞:電機科、電子科、機械科、汽車科的差別 - 區塊鏈研究

很多會考生會不清楚高職到底在讀什麼? 其中以理科三類為最大宗。 電機科、電子科、機械科扣除大家都有的國英數學科其中電機科跟電子科最為接近, ... 於 qwe3322145.pixnet.net -

#66.電子系出路|公職高普考-電子工程可試看看的週休好工作<內有 ...

地方特考三四等電子工程工作內容 類科 分發單位 工作性質 電子工程 各. 於 lovesir.pixnet.net -

#67.【問題】電子科的未來@職場甘苦談哈啦板

我是個高職大學讀電子科的學生現在大2,想請問電子科能做到哪些, ... 還有以後想找個有關遊戲設計的出路,有當過的人,建議該學哪種程式比較有用? 於 forum.gamer.com.tw -

#68.未來出路 - 東海大學電機工程學系

電機系出路非常寬廣,學生畢業後的發展方向大致可以分為升學與就業二者。 ... 是台灣能成為世界電子大國的主要原因之一,另外台灣各大學的電機電子科 ... 於 ee.thu.edu.tw -

#69.高職資訊科出路 | 讀資訊科好嗎 - 訂房優惠報報

你同學真的很瞧不起高職生,跟你解釋我也是高職資訊科畢業的,今年錄取台灣科大電子工程,跟你解釋一下疑惑,我的經驗高職其實有在接近高中的趨勢,主要以升科大為主, ... 於 twagoda.com -

#70.【電機系】考生偏愛電機系出路?網嚗:資工系的時代已過去

【電機系】電機系出路/電機系大學排名/轉學考電機系/電機系介紹/電機系薪水今年中正電機系、中央電機系首度超越台大土木系、地理系。許多考生選擇科系以未來就業方向 ... 於 transfertest.pixnet.net -

#71.電機工程出路廣機遇無限 - 明報升學網

陸教授指,以往畢業生一般選擇投身電機或電子企業,以及公共事業機構,如發電廠、電力和鐵路公司等工作。科創熱潮興起,新科技的出現讓電機工程畢業生 ... 於 jupas.mingpao.com -

#72.畢業出路 - 大葉大學- 電機工程學系

電機工程學系(電機系)依教學與研究方向分為微電子與光電、智慧系統、及電信三領域。 ... 畢業出路. 本系所學生習得一技之長,其畢業後之工作與進修機會十分寬廣. 於 ee.dyu.edu.tw -

#73.神阿!告訴我電機系出路有什麼?告訴你PTT熱門討論的高薪...

2020電機研究所組別介紹|考科對照表(電子/光電/顯示科技/電信/通訊/控制/電力/計算機/電波/半導體/固態電子/醫學工程) 2020/109台灣的高科技 ... 於 info.todohealth.com -

#74.電子工程系出路

航空電子科就業領域: 1. 可依所學之技能與志願,進入下列相關行業就業: (1)航空公司航機維護人員。 的概念趨勢下,演算法開發工程師、軟體設計工程師 ... 於 0911202123.kikkekidsfashion.nl -

#75.電子科都在讀什麼?做什麼? - Clearnote

最後的印象:考電路圖、波形、邏輯閘,讓你算一些東西和判斷,實習有打程式、製作電路板、電路板接線… 於 www.clearnotebooks.com -

#76.畢業出路 - 工業管理系

軟體程式設計師; 資料庫管理師; 網站程式設計師; 網路行銷管理主管; 電子商務技術主管; 軟體研發主管. 高階品質管理人員. 品保(管)主管; 可靠度工程師; 故障分析工程師 ... 於 im.npust.edu.tw -

#77.【資訊】電子系學什麼?|出路工作介紹、解析

電子 領域是目前最熱門的科系,電子產業也以倍數正在成長,未來發展也是被看好的。就連電機工程、材料工程、機械工程都不斷地向電子工程領域靠近,許多電機系以及資訊系 ... 於 tkballpass.pixnet.net -

#78.02_未來相關出路- 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校

2.可自行開設電機工程行、電器行、電料行,從事銷售與服務等工作。 3.擔任工廠高壓電氣設備管理負責員與各種電機電子工業自動控制電路裝配。 於 w3.sivs.chc.edu.tw -

#79.未來出路- 電子/資訊科 - Google Sites

3. 學生可以升學學校科系如下:. (1)四技二專電機電子群(組),如電子工程 ... 於 sites.google.com -

#80.電子科出路 - Cpanly

電子科出路. 02 動力機械群:力學、引擎、電工、電子03 電機電子群電機類:電子學、電工機械04 電機電子群資電類:電子學、數位邏輯、程式設計、半導體、臺積電、人工 ... 於 www.cpanlyzr.co -

#81.資工系出路比電機更好?高中生問:現在唸划算嗎?

說到這幾年當紅的新興科系,不可不提的就是資訊工程-資工系了,由於10多年來的軟體和新創熱潮都集中在相關領域,資工系不僅是轉換跑道的大熱門, ... 於 udn.com -

#82.畢業出路 - 國立交通大學電子物理系

三十多位系友目前任教於全國各國私立大學物理系、電子物理系、電子工程、光電工程等科系。 總之,本系所開設的課程與實驗,紮紮實實的訓練一批半導體及光電產業的精英。而 ... 於 www.gate.ep.nctu.edu.tw -

#83.成大電機出路

如果電機科考不上,考控制科也可以,內容是大同小異。 高職學生的出路(精彩案例) 電機科是非常母的,非常原始的科。畢業以後,電的也會,電子也會,冷凍也 ... 於 274610696.appartement-pichler.at -

#84.科技大學有關電子科系所學的內容 - 9401

9432 科技大學有關電子科系所學的內容電子工程系電機工程系資訊工程系資訊管理系光電 ... 進修|自然組|出路|未來發展|大學|獨立招生|保送|基測|工科|推甄|指考|科系| ... 於 sex1014016.pixnet.net -

#85.電子所出路〡電子所IC設計、半導體考科組合與就業分析

電子 所為來出路就業分析,電子所各校考試科目與綠取率,瞭解電子所重點學校的研究領域,選擇適合自己的,碩士畢業薪水跳一倍不適問題,要投身科技業, ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#86.資訊科和電子科 - Mobile01

資訊科和電子科- 本人要升高中了!! 我要去讀高職! 但一直在考慮科系!資訊科和電子科他們的出路和差別和條件呢!?有誰有誰是讀這兩科或是社會人士可以 ... 於 www.mobile01.com -

#87.問題北科光電工程系VS雲科電子工程系| 課業板 - Meteor

不猶豫當然是北科ww 如果你超想離開家的話就選雲科(๑•̀ㅂ•́)و ... 雲科電子的出路不比北科光電差,選系的話就選電子,如果你是要學校的名字當然就是北 ... 於 meteor.today -

#88.國立高雄科技大學電子工程系

110學年度第1學期電子系研究生(含碩專班)學位考試注意事項 · 1 1 0 學年度第1 學期博士班資格考試公告. 2020-11-10 :: 黃永成. 最新消息 ... 於 www.ec.kuas.edu.tw -

#89.電機系未來出路

我叔叔在台積電工作他說如果走相關產業底層年薪可以百萬甚至兩百萬但除了台積電還有什麼好的出路嗎【柯名陽超哥電子學】未來出路與生涯規劃大學所讀的科系經常會左右未來 ... 於 0311202123.licht-bildner.de -

#90.年薪輕鬆破百萬!這大學科系冷門出路卻很好

被多數高中生低估,畢業後出路卻不錯的科系有哪些呀?」 貼文一出隨即掀起網友熱議,紛紛留言回應「俄文、義文這些冷門外語, ... 於 www.chinatimes.com -

#91.教出懂技術的小老闆創業、求職、升學一把罩 - 天下雜誌

木柵高工電子科課堂一景。(王建棟攝). 「這樣的條件下,木柵高工要適性揚才、彈性選課變成了挑戰,」台北科技大學技術及職業教育研究所教授張仁家 ... 於 www.cw.com.tw -

#92.電子科出路電機科 - YNF

2. 水電工程技術師從事室內外配線設計,施工,廚衛設備,給水與排水配管,建築物內部電器線路裝修等工作,約33K。 高普考 電子 電力/國營事業/理工人畢業 出路 升學及 ... 於 www.onlinrad.co -

#93.資訊管理學系是什麼?學什麼?一篇了解資管系評價與畢業出路!

以時下最熱門的電子商務、數位設計為重,為了讓學生能夠運用資訊科技、管理能力來為企業製作資訊應用系統、維護系統運作,資訊管理組會給予學生程式、軟體 ... 於 www.shu.edu.tw -

#94.【第二類組科系】大學科系介紹第二類組最燙金科系資訊/工程 ...

▷光電系出路. 配合電機電子與材料科學應整合之技術而成,透過雷射物理、光電半導體材料、有機材料、平面顯示、 ... 於 longmentransfer.blogspot.com -

#95.電機系出路-2022電機研究所排名整理|搶攻全台、留學申請國 ...

電機電子相關科系畢業的同學往往是高科技產業所需要的人才,其中,擁有相關研究所畢業碩士學歷又比大學畢業學士學歷還要具有優勢,也就是所謂「Double E/ ... 於 www.ynso.com.tw -

#96.電子/電機系所介紹-出路分析 - 大碩研究所

電子 /電機系所介紹. 分類; 系所簡介 · 出路分析 · 師資介紹 · 考試科目 · 各科準備要領 · 學員金榜. 於 www.daso.com.tw -

#97.超完整光華高工科系介紹專業課程及未來出路給還沒有想法的你!

等等電子科技隨處可見。 因此電子工程也成了炙手可熱的行業,一起來看看光華高工電子科會接觸到哪些 ... 於 khvs1600.pixnet.net