香港傳媒公信力排名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何清漣寫的 紅色滲透:中國媒體全球擴張的真相 和陳平原的 大學何為都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和Airiti Press Inc.所出版 。

世新大學 法律學研究所(含碩專班) 王郁琦所指導 呂易儒的 假新聞還是假民主?—論假新聞與民主制度 (2018),提出香港傳媒公信力排名關鍵因素是什麼,來自於假新聞、民主政治、誹謗、言論自由、社群媒體。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 賴鼎銘、馮建三所指導 莊迪澎的 互聯網媒體治理術:馬來西亞與新加坡的比較研究 (2017),提出因為有 互聯網、社交媒體、治理/治理術、馬來西亞、新加坡的重點而找出了 香港傳媒公信力排名的解答。

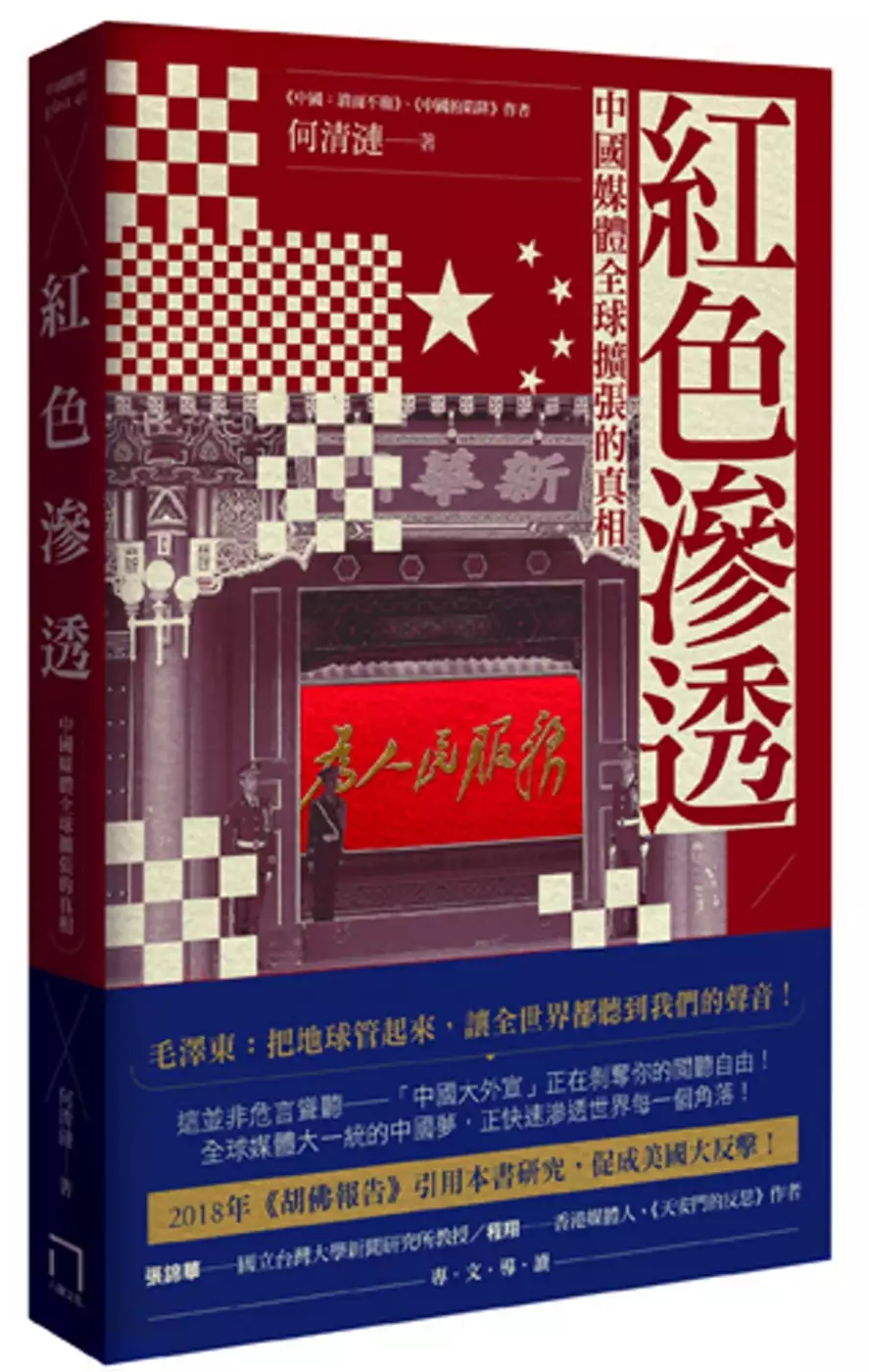

紅色滲透:中國媒體全球擴張的真相

為了解決香港傳媒公信力排名 的問題,作者何清漣 這樣論述:

「把地球管起來,讓全世界都能聽到我們的聲音。」──毛澤東 全球媒體大一統的中國夢 正快速滲透世界的每一個角落 「紅色宣傳」正在剝奪你的閱聽自由? 本書研究結果,被2018《胡佛報告》所引用,促成美國對中國大反擊! 毛澤東曾經說,「把地球管起來,讓全世界都能聽到我們的聲音」。這並非危言聳聽。 2009年,中國決定投入450億元人民幣鉅資在全球推廣「大外宣計畫」,藉此與西方媒體「爭奪話語權」。至今十年已經過去,中國的紅色滲透效果如何?民主世界最引以為傲的言論自由,如果被中共的宣傳機器徹底佔據後,會發生怎樣的事情?當民主國家獨立運作、作為第四權的媒體,都變成中

國官方關係企業以後,我們還能知道新聞背後的真相嗎?長期關注中國政治、經濟和媒體的學者何清漣提供了她的精彩分析和答案。 ◎世界華文媒體已呈現粉紅色狀態 中文媒體、華人社團與中文學校,一向是中共「海外統戰三寶」。按照中國政府的統計,目前全球有4500多萬華人、二萬多個僑團、5000多所中文學校、數百家中文媒體。如何控制、管理這些中文媒體,影響華人的思想,增強對中國的凝聚力,被中共視為相當重要的「海外統戰工作」。 自1990年代中期開始,隨著中國的海外滲透,世界各國的中文媒體就已經開始在政治上重新定位,2009年之後尤其如此。中共支持的世界中文媒體的目的,用中共的術語說,是教育「

生活在資本主義國家的華人」。 中國的手法五花八門,從統一與中國相同的詞彙開始、進而是發音,甚至把許多傳統的粵語廣播與新聞都加入普通話時段。中共還專門開辦海外中文媒體研究中心、網站、雜誌;舉辦各種海外研修班,規訓海外華文媒體的從業者,讓他們變成中國的「宣傳先鋒」。而在採訪角度上,也改為對中共有利的角度來報導。全球華文媒體陷入單一新聞取向的趨勢已經迫在眉睫,許多媒體都已經淪為北京的傳聲筒,基本上是中共宣傳機器的延伸。 ◎西方媒體面臨收買和打壓 非洲是中國最大利益之所在,在這個傳播媒體較為弱勢的世界,中國式的宣傳早在上世紀五、六○年代就取得話語權,是「紅色宣傳」最早、也最為成功的例

子。伴隨著中國經濟崛起,大量紅色文化進一步滲透,在黑色非洲大地上,中國已經等於新殖民主義的代名詞。 中國對第三世界國家採取直接收買的方式。比如據印度傳媒The Print報導,為了配合習近平的「一帶一路」宣傳,從2016年開始,中國外交部每年都會招待大約100個來自亞洲和非洲的記者,完成一個以10個月為期的所謂「獎學金課程」。免費住,免費旅遊,而且還可獲得每月5000元人民幣的開銷津貼,從而控制這些國家的媒體報導。 而對媒體發達的先進國家,中國則轉而採取「外宣本土化」策略。中共編列了巨大資金,或是直接建立媒體分社、或是收編或聘用外國的記者編輯、或是入股或併購外國的媒體等等,旨在各項

外宣計劃要「營造良好的國際輿論環境」,而對於多個國家在該一帶一路計劃下出現的「債務外交」等惡果,則是隻字不提。 然而作者認為,「傳播力不等於公信力,信息發布也不等於信息的到達、信息的到達也不等於受眾按照發布者的意圖解讀」。一個國家的「國際」形象,歸根究底是由其「國內」政治社會狀況來決定的。其外宣內容充斥的正面形象,在中國內部各種腐敗、貧富不均、環境污染、生態災難、暴力鎮壓人民等議題下,明顯缺乏公信力。 ◎香港和台灣成為紅色滲透重災區 香港媒體的內地化已經成為事實。亞視早已被戲稱為「央視第十台」,即中國中央電視台第十台,而TVB也被戲稱為「CCTVB」。在香港,登廣告這種商業活

動,被中共做成了政治誘餌。而利用黑社會威脅記者人身安全時有發生。其結果是,「無國界記者」(RSF)歷年公佈的全球新聞自由指數,香港呈逐年下降趨勢:2011年在全球排名第34位,尚屬「接近自由區域」;2016年排名第69位,進入「新聞受限制區域」;2017年度下降4位,排名第73位。 中共滲入台灣媒體業,在2008年以前採用的是迂迴繞道的方式,借道海外中資入股台灣媒體。2008年以後,北京勢力滲透台灣媒體走的完全是陽光大道,無須隱身。這一現象被概括為「在台灣媒體場域」的「中國因素」。此外,本地媒體也因為中國的新聞置入帶來的金錢收益而開始「自律」,中國的負面新聞幾乎都不見。作者引用並讚同台大

教授張錦華的觀點:這種台灣媒體形同被中國政府「收買」的現象,其實已經是台灣國家安全層級的問題。 ◎中國的大外宣會成功嗎? 何清漣認為,「金錢外交+大外宣」不是國家軟實力。既想受到專制國家擁戴,又想受到民主國家歡迎的「中國形象」,事實上不存在,更不可能通過「大外宣」塑造。將烏鴉塗成白色之後,最多只是在短時期內讓部分觀者產生「烏鴉是白色的」這種錯覺,久而久之,黑烏鴉還是會露出底色來的。所以中國的大外宣計畫,一開始就註定是白白耗費金錢的「面子工程」,留給後世的歷史笑柄。 中國「大外宣」的手法,終究無法長久改變各國原生的媒體生態與言論自由環境。而事實上中國已經踢到了鐵板。在澳洲、加拿

大,官方已經採取反間諜滲透的行動,杜絕中國的紅色宣傳。在美國,孔子學院的教師被調查,《外國代理人登記法》的啟動,都是要打擊「大外宣」對自由世界的干擾與影響。 作者何清漣是中國罕見的既有外部視野、又有內部經驗的經濟學者,她曾經出版《中國:潰而不崩》分析中國未來十年的政治走向。她更是少數研究中國媒體的學者,曾出版《霧鎖中國:中國大陸控制媒體策略大揭密》,分析中國政府如何控制媒體。而美國2018年底的《胡佛報告》,也引用《紅色滲透》的研究成果,該報告用22頁介紹中共對美國境內中文媒體的控制,及反西方意識形態的運作(見《中國影響和美國利益:推動建設性警惕》部分),從而促使美國開始反擊。 名人推

薦 張錦華(國立台灣大學新聞研究所教授)、 程翔(香港媒體人、《天安門的反思》作者)

假新聞還是假民主?—論假新聞與民主制度

為了解決香港傳媒公信力排名 的問題,作者呂易儒 這樣論述:

假新聞的內涵就像誹謗,帶著惡意去編造或散布不實訊息,不論如何都會造成傷害,尤其是對假新聞的當事人。在現代透過網路的高速發展、龐大的資料儲存量和資料的永久保存性,資訊流通的迅速使得假新聞的影響範圍有如洪水氾濫一般,不僅打擊範圍廣泛且留下滿地瘡痍。除此之外幫助假新聞傳播的最大推手莫過於社群媒體,大眾傳播科技的改變,讓人們沉浸在舒適的同溫層裡,不輕易脫離。假新聞的傷害性強烈,尤其是當新聞內包含的不實訊息影響民眾,導致凝聚出錯誤導向的公眾意識,使民主社會最富有權力的「民意」被引導,而做出某種「被導向」的決定,就像本文所提到的2016年美國大選及2017年法國大選,皆有假新聞參與其中。本文認為在種種考

量之下應對假新聞加以管制,以遏止現在假新聞肆虐的情形,然倘欲對假新聞加以管制,則可能發生侵害言論自由之違憲問題。本文有提到各國在立法管制方面有許多面相的方式可供我國參考,此外亦應一併以即時澄清與事實查核等方式,打擊假新聞。

大學何為

為了解決香港傳媒公信力排名 的問題,作者陳平原 這樣論述:

《大學何為》為陳平原「大學系列」著作的其中一冊,從一北大教授的觀點,探討中國清末至民初設立現代學校、改革學制、抗戰前後各校的發展、當時學者風範等主題。書中收錄陳平原教授相關學術研究論文、期刊文章、隨筆、演講稿、訪問及對談逐字稿等多樣性著作。 除了大學史的主軸外,本書亦從文學闡釋、精神構建以及社會實踐等層面,重新思考「大學」、「University」這一人類社會極爲重要的組織形式,究竟應該如何定義。作者以中性人文態度論述大學定義的復雜性和教育改革的代價,並叩問大學的歷史與現實,思考大學的理念與實踐。 作者簡介 陳平原 廣東潮州人,文學博士,北京大學博雅講席教授(

2008–2012年任中文系主任)、教育部「長江學者」特聘教授、中央文史研究館館員、國務院學位委員會中國語文學學科評議組成員。曾先後在日本東京大學和京都大學、美國哥倫比亞大學、德國海德堡大學、英國倫敦大學、法國東方語言文化學院、美國哈佛大學以及香港中文大學、臺灣大學從事研究或教學,2008年1月至2015年7月兼任香港中文大學中國語言及文學講座教授(與北京大學合聘)。 曾被國家教委和國務院學位委員會評為「作出突出貢獻的中國博士學位獲得者」(1991);獲得教育部頒發的第一、第二、第三、第五、第六屆高等學校科學研究〔人文社會科學〕優秀成果獎(1995, 1998, 2003, 2009,

2013),北京市第九、第十一、第十二屆哲學社會科學優秀成果獎(2006, 2010, 2012),第三屆全國教育科學研究優秀成果獎(2006),第一、第二屆王瑤學術獎優秀論文一等獎(2002, 2006)及第四屆王瑤學術獎學術著作獎(2016)等。2017年12月獲目前中國人文學界最負盛名的思勉原創獎(第四屆)。 先後出版《中國小說敘事模式的轉變》、《中國現代小說的起點》、《千古文人俠客夢》、《中國散文小說史》、《中國現代學術之建立》、《觸摸歷史與進入五四》、《作為學科的文學史》、《左圖右史與西學東漸》、《當年遊俠人》、《當代中國人文觀察》等。 大學史方面的著述,除了北京大學出版

社刊行的《老北大的故事》、《大學何為》、《大學有精神》、《讀書的風景》、《抗戰烽火中的中國大學》、《大学新语》,尚有《大學小言—北大與港中大》(香港/北京:三聯書店,2014)以及《懷想中大》(花城出版社,2014)。 0-1「大學五書」小引 0-2自序 第1輯 大學之道 1-1我們需要什麼樣的大學 1-2大學排名、大學精神與大學故事 1-3大學公信力為何下降——從「文化的觀點」看「大學」 1-4全球化時代的「大學之道」 1-5為大學校長「正名」 1-6我為什麼反對一流學者當校長 1-7我看「大學生就業難」 第2輯 北大情懷 2-1大學三問 2-2國際視野與本土

情懷——我的大學觀 2-3我看北大百年變革 2-4北大邊緣人 2-5書法的北大 2-6「好讀書」與「求甚解」——我的「讀博」經歷 第3輯 學院內外 3-1大學精神與大學的功用——答《人民日報》記者徐懷謙問 3-2博士論文只是一張入場券——答《中華讀書報》記者祝曉風問 3-3學院的「內」與「外」——答《讀書時報》記者熊彥清問 3-4學者與傳媒——答復旦大學新聞學院許燕問 3-5我的「八十年代」——答旅美作家查建英問 3-6陳平原、饒毅教授共話北大發展 4-1後記

互聯網媒體治理術:馬來西亞與新加坡的比較研究

為了解決香港傳媒公信力排名 的問題,作者莊迪澎 這樣論述:

馬來西亞和新加坡是東南亞兩個「偽民主政體」,自獨立建國以來不曾有過政權輪替,除了歸因於偏頗的選舉制度,兩國執政黨經由立法限縮新聞與輿論空間及控制媒體所有權,使媒體成為有力的統治宣傳工具也是公認的其中一個主因。然而,互聯網媒體自1990年代初在馬新兩國浮現之後,成了突破輿論封鎖和挑戰政府社會控制的重要平台。政府初期試圖以治理傳統媒體的手段來治理這種新媒體,但無法泡製相同的成果。本研究使用法國哲學家傅柯的治理術(Governmentaliy)理論作為分析工具,使用次級資料分析和深度訪談的方法,研究馬來西亞和新加坡自1994年先後開放民眾接入互聯網之後,在不同時期、歷經不同政府首長治國和發生重大政

治事態的互聯網治理,並比較兩國互聯網治理的異同。本研究發現,馬新兩國的互聯網治理均有相似路徑:初期訴諸管制傳統媒體的立法和執法手法規範甚至打擊互聯網媒體(雖然相對寬鬆),但是隨著互聯網日益普及成為日常生活工具和資訊來源,尤其是社交媒體流行起來之後,馬新兩國的政府首長的治理手法亦隨之調整,不但為了展現自由、開放的「新政」而給互聯網媒體若干程度的鬆綁,也開始藏起明顯可見的國家機關和公權力,改以「網民」和「互聯網媒體業者」的姿態融入互聯網空間――經營本身的社交媒體平台、部署網軍反擊反對派及經營或資助親政府新聞網站等,以在互聯網輿論陣地佔一席之地,模糊了國家機關、公民社會/互聯網媒體的分界線。然而,當

這些統治精英發現這種相對柔性的手法未能換取所欲的政治回報,反而引發權位危機時,他們便重新動員國家機器壓制互聯網異議,冀望立竿見影的消音效果。本研究認為,馬新兩國的互聯網媒體治理效率和公民社會/互聯網媒體的反治理能力有所差異,取決於四大因素:政府治國效率與合法性、政黨政治與公民社會結構、政府經濟控制範圍與力度,以及主流媒體專業能力與公信力。這四大因素使得新加坡的互聯網媒體治理比較接近傅柯所謂的治理術的效率,馬來西亞的互聯網治理則相對效率不彰。