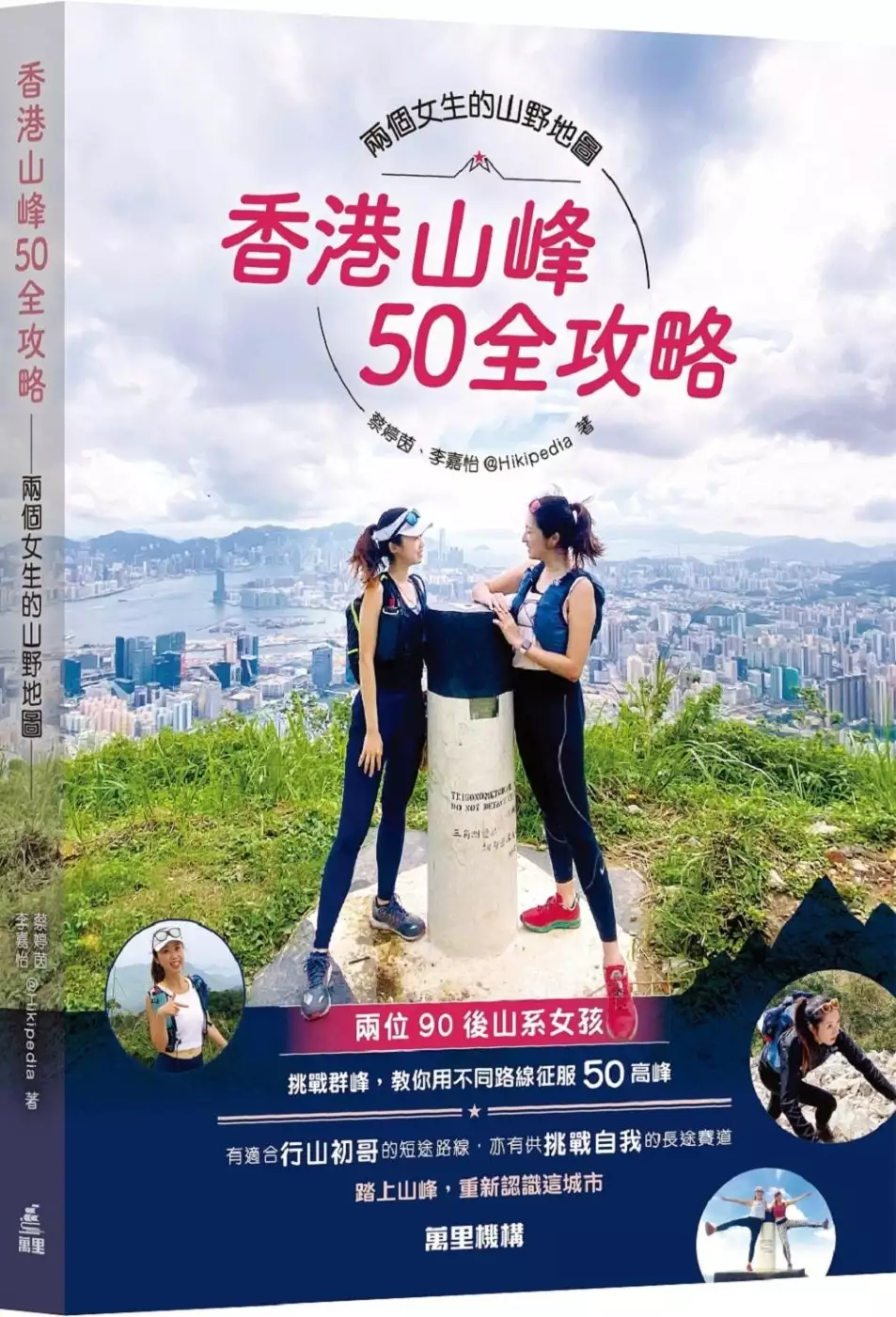

香港山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡婷茵,李嘉怡寫的 香港山峰50全攻略 和葉曉文的 尋花 2:香港原生植物手札(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站馬來西亞、沙巴|依山伴海自然美食兼具的小香港山打根也說明:山打根(Sandakan)在十九世紀初期因為天然資源豐富,吸引了不少廣東省的華人經香港移居山打根,所以山打根又有小香港之稱,但生活步調悠閒又有叢林 ...

這兩本書分別來自萬里機構 和三聯所出版 。

淡江大學 大眾傳播學系碩士班 楊明昱所指導 梁皓的 紀實與虚構:文學作家紀錄片《劉以鬯:1918》的敘事策略 (2021),提出香港山關鍵因素是什麼,來自於劉以鬯、黃勁輝、文學作家紀錄片、香港文學、《他們在島嶼寫作》、《劉以鬯:1918》。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系 蘇敏逸所指導 黃阡嬿的 凝望香港:劉以鬯香港小說中的城與人 (2021),提出因為有 劉以鬯、香港小說、1950、1960、1970的重點而找出了 香港山的解答。

最後網站香港山女Mountain Girl HK (@mountaingirlhk)則補充:18K Followers, 0 Following, 1245 Posts - See Instagram photos and videos from 香港山女Mountain Girl HK (@mountaingirlhk)

香港山峰50全攻略

為了解決香港山 的問題,作者蔡婷茵,李嘉怡 這樣論述:

香港山峰眾多,遍佈於港、九、新界,以及過百座大大小小的島嶼上,朋友常說問作者蔡婷茵及李嘉怡:「你們行山好幾年了,應該差不多把香港的山都走過一遍了吧?」她們就覺得其實香港的山真的很多,同一座山峰都可以有無數條路線登山,目前她們仍在每週努力上山去。 好幾年前有山界前輩列出50座香港山峰排行榜,榜上列出山峰高度,其中由493米到957米不等,前陣子又有朋友發文說終於完成排行榜上的50座山峰,她們再數數才發現原來尚未走遍,不禁有點汗顏。於是,她們就為自己訂下目標,決定要完成50座香港山峰,便有了「香港山峰50全攻略」這個系列,我們目前正在把山峰分類,計劃路線。

香港山進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

紀實與虚構:文學作家紀錄片《劉以鬯:1918》的敘事策略

為了解決香港山 的問題,作者梁皓 這樣論述:

文學作家紀錄片在學術研究範疇裏,仍是一個較新的課題。劉以鬯是香港文學的一代宗師,不僅寫下《酒徒》、《對倒》等傳世名著,他長期提攜文壇後輩,貢獻遠大。黃勁輝導演在2015年完成《劉以鬯:1918》紀錄片,電影敘事包含了傳主的真實時空、由演員扮演傳主的過去時空、由演員演繹傳主虚構的文學時空。本文採用文本分析法和深度訪談法,探討紀錄片的敘事特色。第一章為緒論、第二章為文學作家紀錄片:導演為傳主「相體裁衣」、第三章為作品主線的敘事策略、第四章為城市主線的敘事策略、第五章為總結。

尋花 2:香港原生植物手札(增訂版)

為了解決香港山 的問題,作者葉曉文 這樣論述:

香港現有約二千一百種原生植物,有些是從前未在其他地方有記錄的新種,有些是香港特有原生種。這些在香港首次被發現及記錄的植物,只要我們踏出家門,行路上山便能看到。《尋花》及《尋花2》共繪錄香港原生植物途百種,都是作者葉曉文在香港山中所尋得的。不同於教科書式的植物圖鑑,曉文在遠足行山時,把山上遇見的植物記錄在案,回家翻閱典籍,從古老的《山海經》,到《詩經》、《楚辭》、《神農本草經》、《本草綱目》等尋找香港原生植物的踪源,以精簡文字述說每種香港原生植物的發現過程、習性、用處等。 不用花費太多,只需一段不足一小時的車程,便能到達這個花花世界。這絕對是一趟尋寶之旅,它們有些毫

不避嫌躺於路邊,有些害羞躲於山澗、林中、岩邊;你還需要有一點點慧眼才能辨識英雄,它們全都是土生土長的「本地薑」,有些更是足不出域只留此山中;有時還需要一點點運氣,才能在此驚鴻一瞥。 以上並不是傳說。過往三年,葉曉文走遍香港山林,把山中遇到的本土生花草繪於本中,記錄它們的生長與特性,並訴說著一段段關於它們的故事。你可以跟著她潛入山中,試試自己的眼力與運氣。

凝望香港:劉以鬯香港小說中的城與人

為了解決香港山 的問題,作者黃阡嬿 這樣論述:

1948年,為遠離第二次國共內戰的戰火,劉以鬯離開上海前往香港。但他僅在香港短居了三、四年。1952年,劉以鬯轉往新馬擔任編輯工作。直到1957年,他才再度返回香港。劉以鬯特殊的生命經驗,使得上海、香港、新馬三地成為他小說創作中的書寫題材。其中劉以鬯在香港居住的時間最長,因此對於香港小說的創作也最為豐富。本文以劉以鬯香港小說為討論對象,將其創作高峰1950-1970年代的香港小說作為研究範圍,依創作時間分為1950、1960、1970年代,分別討論劉以鬯三個時期對於香港不同的書寫與關懷。以《天堂與地獄》、《香港居》、《酒徒》、《吧女》、《他有一把鋒利的小刀》、《對倒》、《島與半島》等七本小說

作為本文討論的對象。1950年代,探討香港受到二戰戰爭波,以及戰後國際情勢牽動下的香港社會狀況。以《天堂與地獄》短篇小說集為討論對象,針對香港貧困問題、市儈與賭博風氣等面向探究戰後香港的社會情形;1960年代,以《香港居》、《酒徒》、《吧女》三本小說討論香港戰後移民面臨的問題與困境。分別探討香港住房不夠的居住問題、作家們面對香港重商文化的寫作困境,以及女性經濟無法自足而成為吧女的社會處境等;1970年代,討論香港市民的生活樣貌,以《他有一把鋒利的小刀》、《對倒》、《島與半島》探究1970年代香港嚴重敗壞的治安問題、人與人疏遠的社會情形,和香港市民與社會間密切而相互牽動的複雜關係。本文藉由劉以鬯

小說的進程,探查其與香港社會間的關係變化,如何從50、60年代外來者不熟悉的窺視與無法適應香港的苦悶,轉為70年代融入其中、與之共存的香港市民。討論劉以鬯與其香港小說,以及其筆下香港城市與小說人物的對話和呼應,探究劉以鬯香港小說中城與人的關係與狀態。

香港山的網路口碑排行榜

-

#1.行山路線一覽|按序導覽

綠洲網站所有香港行山路線一覽表,包括初級、中級及高級行山路線。各區路線可按難度、長度、路程需時或景觀排序搜索。 於 www.oasistrek.com -

#2.山系手記——香港100條行山路線

即使是行山新手,亦可以一起往山野出發! 內容節錄:. 鶴咀——訪香港最老燈塔. 位於港島南石澳郊野公園的鶴咀,是本港唯一 ... 於 books.mingpao.com -

#3.馬來西亞、沙巴|依山伴海自然美食兼具的小香港山打根

山打根(Sandakan)在十九世紀初期因為天然資源豐富,吸引了不少廣東省的華人經香港移居山打根,所以山打根又有小香港之稱,但生活步調悠閒又有叢林 ... 於 nurseilife.cc -

#4.香港山女Mountain Girl HK (@mountaingirlhk)

18K Followers, 0 Following, 1245 Posts - See Instagram photos and videos from 香港山女Mountain Girl HK (@mountaingirlhk) 於 www.instagram.com -

#5.香港山成集團(PPW Group)_百度百科

香港山 成集團(PPW Group)成立於1992年,總部設在香港,在全球5大洲設有20多個分支機構,是一家體育、娛樂行業環球品牌特許授權代理和市場推廣公司。 於 baike.baidu.hk -

#6.香港行山難度排名榜7大公認最難行山景 - Discuss-HK

【香港行山難度排名】7大香港行山難度排名目錄第一位:黃竹角咀鬼手岩第二位:蚺蛇尖第三位:(紅石門)火紅海岸第四位:自殺崖第五位:杯靈雙渡第六位:鳳凰徑第三段 ... 於 www.discuss-hk.com -

#7.香港一百高峰

大帽山(又稱大霧山)位於荃灣與元朗交界,高海拔957米,為全香港最高的山峰。大帽山高居臨下,可以俯瞰九龍半島至香港島的景色,另外亦可看到元朗石崗八鄉一帶, ... 於 www.hillmanblog.com -

#8.香港歷山酒店(Hotel Alexandra)線上訂房

若您想擁有自己的交通工具,隨心所欲暢遊香港,飯店可以協助安排計程車或租車服務。 歷山酒店有提供早餐嗎? 準備好在歷山酒店 ... 於 www.agoda.com -

#9.香港山徑精選- Connect IQ App

智能運動手錶功能日新月異,配合精準的GPS定位功能和發展成熟的圖示資訊,近年已成為登山的實用輔助工具。Garmin 最近推出了「香港山徑精選」手錶應用 ... 於 www.garmin.com -

#10.香港攀山協會-主頁

香港 攀山協會旨在推廣本地之山野活動,包括山藝、攀岩、運動攀登及海外攀山,提供適當和安全的訓練,培養參加者之團體合作精神。經常舉辦遠足,露營及攀爬活動等, ... 於 www.hkma.net -

#11.香港行山活動Hong Kong Hiking Activities

香港 行山網[初哥 | 討論 | 資訊 | 路徑 | 活動 | 相關興趣| 石澗 | 探險 ... 於 www.hiking.com.hk -

#12.【香港祕境遊】(香港山誌讀者優惠)

書名:香港祕境遊─精選全港絕色秘境路線40條. 作者:經緯文化. 系列:山系之人. 開度:32/平. ISBN:978-988-75928-2-2. 出版日期:2021年11月. 原價:HK$88. 香港山 ... 於 www.iglobe.hk -

#13.【香港太平山夜景】搭山頂纜車登上太平山,看最美世界三大夜景

第一次前往香港哪個景點絕對不能錯過?名列世界三大夜景的香港太平山絕對是最具代表性的景點之一,登上太平山一探百萬夜景更是初次前往香港絕對不能 ... 於 kimiyo.tw -

#14.香港山研社| Hong Kong Mountain Academy

香港山 研社於2019年成立,為中國香港攀山及攀登總會屬會會員,是一個社區體育組織。 本社致力於本港建立一個戶外活動教育的社群,設有會員制度按不同會員的水平進行 ... 於 www.hkmountainacademy.com -

#15.【一起行山闖蕩去】 全港最高50山峰

香港 大大小小的山峰多達一千個以上,是一個行山福地。坊間流傳有50大及150大的山峰列表,是以最出名的山峰來排名的,當中未有包括一些比較冷門的 ... 於 timhiking.com -

#16.香港山色水韻

香港山 色水韻. (Hong Kong Nature Landscapes). 艾思滔. ISBN : 978-988-8083-12-1. Film, ... 於 hkupress.hku.hk -

#17.流浪攝:香港10個美麗的山峰(一) - TOPick - 經濟日報

01│東洋山│533米│馬鞍山郊野公園 ; 02│桃坑峒│344米│大欖郊野公園 ; 03│沙嶺│125米│郊野公園以外 ; 04│紅花嶺│492米│郊野公園以外 ; 05│釣魚翁│ ... 於 topick.hket.com -

#18.寶珊排水隧道- 山泥傾瀉科技展學館

山泥傾瀉知識廊–回顧香港過往百多年山泥傾瀉的歷史和香港斜坡安全系統的發展;及; 排水隧道體驗廊–透過應用「擴增實境」(Augmented Reality - AR)及排水斜管示範操作,介紹 ... 於 hkss.cedd.gov.hk -

#19.《香港自由行景點推薦》維多利亞港.太平山眺望流光溢彩的 ...

香港 的夜景一直是備受世界矚目的焦點之一,更是自由行中必加入的行程,我們來香港四天就有兩晚沉浸於璀璨的摩天大樓夜景,入夜後的大樓繁星點點的燈光 ... 於 duringmyjourney.com -

#20.香港太平山- 香港特別行政區

香港 太平山位於香港特別行政區香港島中西區,海拔約為552公尺是香港島的最高峰,地理範圍從龍虎山以東、薄扶林以北和馬已仙峽以西;香港太平山又可稱為爐峰、柯士甸 ... 於 www.travelking.com.tw -

#21.香港行山丨香港7大隱世行山路線避開人潮賞絕色靚景!俯瞰 ...

香港 行山丨香港7大隱世行山路線避開人潮賞絕色靚景!俯瞰蜿蜒曲折山景/期間限定小野菊花田/文物徑看法定古蹟. 2022年4月23日 ·4 分鐘文章. 香港7大隱世行山路線避開 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#22.京華山一國際(香港)有限公司

京華山一在香港奠定了十分穩健的基礎,憑著創新求變、追求卓越的美譽,集團已發展成為香港金融界具領導地位的證券商之一。京華山一除提供環球股票及期貨交易外, ... 於 www.cpy.com.hk -

#23.順豐營業點地址

炮台山海城洋樓營業點, 香港香港島東區炮台山威非路道1-1B號, 電氣道141-155號海城洋樓地下E舖^852P^, 09:00-20:00, 休息, 適用. 柴灣, 852PB, 柴灣益高工廈營業點, 香港 ... 於 htm.sf-express.com -

#24.山頂行山環迴步行徑、西高山觀景台香港景點-360度眺望最美 ...

第一次到香港登山,是適合新手且常作為香港一日遊景點的太平山「西高山觀景台」,眺望最美的香港景色,好好地欣賞高樓、香港日落夕陽和香港夜景。 於 banbi.tw -

#25.大刀屻|大帽山|最佳減脂行山路線|遊人紫步 - YouTube

=copy_link # 香港 行山#行山# 香港 行山#露營#戶外#山系#旅行# 香港 露營# 香港 遠足#hiking#遠足#郊遊# 香港 好去處# 香港 #登山#travel#郊野公園#郊遊路線推介 ... 於 www.youtube.com -

#26.香港群山譜

山名. 英文名稱. 高度(米). 座標(WGS84). 大帽山. TAI MO SHAN. 957. KK03978106. 鳳凰山. LANTAU PEAK. 934. HE00976332. 大東山. SUNSET PEAK. 869. HE04346426. 於 www.kinhang.org.hk -

#27.香港最危險的山!自殺崖等16個最易發生意外的行山路線

蚺蛇尖外型尖銳,被喻為「香港三尖」之首,由於其山勢亦最為陡峭,體力較差的朋友絕對不要亂挑戰! 西貢東蚺蛇尖Photo from 漁護署「郊野樂行」 ... 於 holiday.presslogic.com -

#28.行山王: 香港最長行山徑麥理浩徑1000公里挑戰攻略

行山王: 香港最長行山徑麥理浩徑1000公里挑戰攻略:麥理浩徑已經有30多年歷史,事實上,很多香港人已走過多次──無論在學生時代旅行,拍拖時代,與朋友行山露營的歡樂 ... 於 www.eslite.com -

#29.香港行山路線

香港 行山路線2023詳情及交通指南:推介超過100條入門及不同難度的香港行山路線,讓你賞芒草、拍雲海,香港行山路線包括大欖涌水塘千島湖、萬宜東壩、龍脊、鹿頸至谷 ... 於 www.getreadyhk.com -

#30.香港山峰

主要山峰 ; 牛押山, 677, 馬鞍山, 沙田區 ; 草山, 647, 大帽山, 大埔區和荃灣區. 於 hongkong.fandom.com -

#31.香港手信| 香港山徑地圖鐵牌- 家居裝飾 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong買香港手信| 香港山徑地圖鐵牌. ♀️香港山徑地圖鐵牌 ♂️ 香港山徑地圖鐵牌展示香港不同山脈的遠足徑,讓你清楚了解每個山徑的路線圖, ... 於 www.carousell.com.hk -

#32.香港行山高清地圖

香港 行山高清地圖. 全高清香港行山地圖, 非一般google地圖, 可無限放大仍可看到清楚路徑及文字, 此後無需再購買地圖, 只需點擊圖片便可到該地區的高清地圖, ... 於 www.moonskyedu.com -

#33.香港山徑「天梯」各有特色

圖:九龍坑山的石級依山脊線而建,無樹遮蔭,晴朗天氣注意防曬。 很多人行山一聽到「天梯」,瞬間腳仔軟。所謂天梯,雖然沒有明確定義,但在香港山友 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#34.香港50大高山排名|最高的山峰957米!附位置及行山路線 ...

香港 高山排名|1. 大帽山957米 · 香港高山排名|2. 鳳凰山934米 · 香港高山排名|3. 大東山869米 · 香港高山排名|4. 四方山785米 · 香港高山排名|5. 禾秧山771米 · 香港高山 ... 於 www.weekendhk.com -

#35.香港山徑精選 - Connect IQ Store - Garmin

Garmin與綠洲合作,提供香港登山路徑精選。 您可以在錶上進行路線概覽、查看各航點之間的距離、檢視海拔高度變化,更可直接使用戶外運動 ... 於 apps.garmin.com -

#36.Mountain Girl HK - 香港山女| 行山| Hong Kong

《晴報》上山‧樂山專欄逢週五刊登介紹行山路綫、行山小貼士、動植物小知識等| 愛行山‧愛藍天白雲‧愛文字| FB & IG: @mountaingirlhk | Email: [email protected] | Hong ... 於 hikerhk.wixsite.com -

#37.香港山泥傾瀉個案LANDSLIDES IN HONG KONG

香港 的山泥傾瀉多為突發的急劇滑動,通常在大雨中或大雨後出現;在民居附近,會帶來人命、財產的損失和交通中斷;在遠離人煙地區,則主要是堵塞河道及改變地貌。 主要個案 ... 於 ihouse.hkedcity.net -

#38.【行山好去處】5個適合賞日落的行山路線!無遮擋欣賞絕美 ...

西高山鄰近市區,就算由西環行上去,所費時間亦不多,若果只求上西高山頂的觀景台打卡的話,更可以搭車到凌霄閣起步! 廣告. 路線:香港大學➡克頓道➡西 ... 於 topbeautyhk.com -

#39.香港山泥傾瀉

全面"香港山泥傾瀉"相關文章及報導,多角度呈現話題,立即進入,了解更多"香港山泥傾瀉"的相關文章。 於 www.hk01.com -

#40.【香港】所不知的香港郊野 獅子山 - 健行筆記

這一天,在香港山友的陪伴下,我們先搭計程車至沙田坳,下車後在獅子亭就看到「獅子精神」四字,可見這樣的精神就如口號般重要,在在提醒大家一起無謂無懼 ... 於 hiking.biji.co -

#41.【香港】2019年香港太平山的快速上下山攻略!這個教很多次 ...

香港 的太平山景點一直是相當熱門到不行的地方!話說我來了三次香港次次都有上太平山,你問我為何要上去那麼多次?我也不知道!每次都帶不同朋友來就要 ... 於 kenki2515.pixnet.net -

#42.太平山山頂景點介紹| 香港杜莎夫人蠟像館

為您介紹太平山山頂的其他好去處,提供更多有關山頂景點的資料,讓您在出發到香港杜莎夫人蠟像館之前可以好好計劃行程,度過難忘又滿足的一天。 於 www.madametussauds.com -

#43.走進80後藝術家黃進曦的香港山色邦瀚斯直播新作臥遊麥理 ...

香港 80後藝術家黃進曦,以風景畫闖出名堂,用色斑斕,風格令人想起英國巨匠David Hockney。 於 hk.thevalue.com -

#44.【香港爬山】15个香港行山的好地方 - ARoadJourney

去香港旅行除了吃吃喝喝,其实有没有想过去爬爬香港的山?我之前过香港,香港给我印象是很繁华,吃不尽美食,很好逛街,买奢华品等等,就在我们离开的 ... 於 www.aroadjourney.com -

#45.香港MOONHIKER 香港行山紀念襟章

香港 MOONHIKER 香港行山紀念襟章 ; Vendor: MOONHIKER ; Email · [email protected] ; Newsletter Sign Up. Receive our latest updates about our products and promotions. 於 huskyoutdoor.hk -

#46.香港行山路線

發掘香港#香港行山路線旅遊攻略,以及Trip.com 專門為您挑選之旅遊照片。查看旅遊照片,您將可了解更多有關香港的景點、鄰近景點的酒店、景點交通、如何前往景點及景點 ... 於 hk.trip.com -

#47.一眼瞬間!登香港獅子山看「稱霸全球的夜景」 台灣旅人直呼

日前在台灣就有挑戰百岳習慣的YouTuber Fion,趁著到香港遊玩時,也體驗了香港的各式山峰,像是最高峰鳳凰山、擁有稱霸全球夜景的獅子山等,其中海拔僅495 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#48.首頁| THE PEAK HONG KONG

相信乘坐過山頂纜車的朋友都會同意,乘坐這種備受尊崇的獨特交通工具,絕對是認識香港的最佳方法。每年數以百萬計來自世界各地的旅客乘坐山頂纜車,以 ... 於 www.thepeak.com.hk -

#49.CM_06 香港山徑地圖V2 - 鐵盒裝

CM_05 香港山徑地圖V2 - 鐵盒裝. 香港山徑地圖V2 2021 設計尺寸: 100 x 50cm 材質: 100 %Nylon (聚酯纖維) 獨立鐵盒包裝總重: 129 克 ... 於 www.ironworkshophk.com -

#50.掛布裝飾-香港山徑地圖(禮盒裝)

寫上香港各個山名及高度,如鳳凰山、獅子山、大帽山等,還收錄了四條遠足山徑及各分段資料,包括 - 麥理浩徑( MACLEHOSE TRAIL ) - 鳳凰徑( LANTAU TRAIL ) 於 www.eldage.com -

#51.香港10 大山

香港山 · 1. 大帽山 · 57. 山• 徒步路径. 荃湾 正在营业 · 2. 流浮山 · 64. 山. 元朗 正在营业 · 3. 西高山 · 30. 山. 香港岛 · 4. 钓鱼翁郊游径 · 23. 山• 徒步路径. 正在 ... 於 cn.tripadvisor.com -

#52.香港攀總- 中國香港攀山及攀登總會有限公司

HK BOULDERING CHAMPIONSHIPS 2023 & ASIAN CUP (BOULDER) 2023 : INVITATION FOR TENDER FOR THE PROVISION OF EVENT MARKETING AND PUBLIC RELATIONSHIP SERVICES ... 於 chkmcu.org.hk -

#53.【香港太平山夜景】香港必訪世界三大夜景(票價、交通)

這趟香港之旅的最後一晚,我們搭上香港的太平山山頂纜車,從市區一路向上抵達太平山頂,從山上俯瞰整個香港的夜晚之美,繽紛的城市燈光和維多利亞海景 ... 於 2p4c.tw -

#54.Weekend in HK:為了這些有如仙境般的香港山景,再累也 ...

來此呼吸下新鮮空氣,坐望香港城市美景,釋放你一週累積的壓力! #1. 菠蘿山——可愛迷人小峽谷. 於 www.adaymag.com -

#55.美到周潤發、林青霞都愛!劉克襄:香港郊山健行路線推薦

喜歡爬山健行親近自然,又想試試景色不同的步道?飛1.5小時就能抵達,到香港爬山(粵語:行山),已是近年來熟齡族的絕佳選擇!別以為香港只有美食與 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#56.香港山峰

「山多平地少」是經常被用來形容香港地理環境,亦令大家可以很方便就可以去行山。但是,究竟香港有幾多座山?有沒有官方數字? 島嶼方面,根據官方資料,除了香港島和 ... 於 www.hhkk.info -

#57.香港10 大最佳山脈 - Tripadvisor

香港 山脈 · 1. 大帽山 · 57. 山脈• 登山步道. 荃灣 正在營業 · 2. 香港流浮山 · 64. 山脈. 元朗 正在營業 · 3. 西高山 · 30. 山脈. 香港島 · 4. 釣魚翁郊遊徑 · 23. 山脈• ... 於 www.tripadvisor.com.hk -

#58.【香港印象】太平山.山頂纜車全紀錄

世界三大夜景的太平山,百年前即是為英國人最喜歡的私房景點之一可以眺望櫛比鱗次的樓高處處外,還有維多利亞港的繁忙,一彎海水映證了香港繁華登太平 ... 於 ice2006.pixnet.net -

#59.香港山峰50全攻略

... 香港的山都走過一遍了吧?」她們就覺得其實香港的山真的很多,同一座山峰都可以有無數條路線登山,目前她們仍在每週努力上山去。 好幾年前有山界前輩列出50座香港山峰 ... 於 www.books.com.tw -

#60.【山海絕景】香港郊野健行美食之旅4天

劉克襄先生數年前寫成《四分之三的香港》一書,將多年來親身走訪香港郊山的見聞集結成冊。劉先生說得好:「因為行山穿村,我幸運地邂逅了隱藏版的香港,一個比購物和 ... 於 hillmont.tw -

#61.越野跑|5條適合新手的香港跑山入門路線

真正的香港跑步體驗,當然不止於在城市街道上!香港有四份之三的土地是郊野樹林,由129條不同長度及路況的山徑組合而成,而且香港交通便利,只需1至2小時便可穿梭鬧市 ... 於 www.decathlon.com.hk -

#62.香港山峰YAMA TEE 大帽山鳳凰山大東山獅子山

【YAMA TEE】香港的山者們!來表達一下你喜愛香港山峰的態度吧! 世界都是被山與海包圍著,每座山峰都以獨特的姿態存在著,在你我眼中,它們的未必一樣。 於 www.pinkoi.com -

#63.香港登山發展史一切由獅子山與英國人說起

【MAMMUT山川連載】香港登山發展史一切由獅子山與英國人說起撰文:張偉賢Wilson Cheung & Maverick Au圖:張偉賢Wilson Cheung香港攀山的日子過去3篇文章都談世界 ... 於 www.playhardhk.com -

#64.香港太平山攻略》太平山纜車/交通/景點整理.一起欣賞百萬 ...

到香港旅遊,香港太平山山頂夜景絕對是不能錯過的必去景點。交通方式很簡單,只要搭太平山纜車,10分鐘即可眺望世界三大夜景之一的維多利亞港夜景。 於 www.kkday.com -

#65.香港山女Mountain Girl HK

香港山 女Mountain Girl HK. 26863 likes · 309 talking about this. 《山系手記——香港100條行山路線》作者2016-2019《晴報》上山‧樂山專欄介. 於 www.facebook.com -

#66.【Hill民Story】疫情下的避世山徑- 牛潭山

香港 的垃圾徵費計劃討論十多年都未有定案,但在鄰近的韓國,早在… 於 www.greenpeace.org -

#67.【香港景點推薦】40大必去香港旅遊景點&最強香港地圖彙整 ...

搭山頂纜車到凌霄閣摩天台欣賞百萬太平山夜景~必去指數破千萬點啦。 時間夠的話再去杜莎夫人蠟像館狂拍照、阿甘蝦餐廳大啖美食就更完美了 ... 於 bobby.tw -

#68.來自香港山人·輕量Hermitic 背包,極致輕盈新選擇

來自香港山人·輕量Hermitic 背包,極致輕盈新選擇 ... 「山人」指隱士或與世無爭的人;又指山野之人或山裡之人,一般不與世俗人來往,選擇在山水美好之地參 ... 於 www.outsiders.com.tw -

#69.《四分之三的香港》:行山民族香港人,奇書道盡本土自然美景 ...

香港 的自然生態,到底有什麼與別不同之處?台灣作家劉克襄在此書的副標題,精要點出了「行山。穿村。遇見風水林」。 於 www.thenewslens.com -

#70.香港山徑日2020 網上共學Online Lecture on Trails Day 2020

10月26日是「麥理浩徑」41歲生日,綠惜地球邀請台灣山徑專家、香港資深山友,與大家一起集思廣益,思考行山如何不留「痕」,一起為保護郊野美景出一分力。 於 greenearth.org.hk -

#71.鐵皮工作室香港山徑地圖V2|鐵盒裝|紀錄本地人事物

鐵皮工作室- 香港山徑地圖V2|內附明信片一張| 精美鐵盒裝|紀錄本地人事物|香港設計. 別樹一格的地圖設計,滿滿香港風味,無論係自己收藏或送給喜歡香港既朋友。 於 www.crabwarehouse.com -

#72.3條香港市區步道推薦!不再只有太平山,離市區1小時即可 ...

... 香港,不妨在密集的景點中穿插幾個親近自然、擁有絕佳景色的步道吧! 嘉頓山Garden Hill 基頓山又名為喃嘸山、水庫山,鄰近地鐵石硤尾站,路程簡單 ... 於 www.xinmedia.com -

#73.香港山峰

香港 地形山巒多,平地少,山勢堆疊起伏,依測量記錄 來看香港山峰有超過300座以上,分佈於香港島、九龍、新界,以及263多個香港島嶼之上。所其中高度分佈在200米~600 ... 於 factpedia.org -

#74.香港- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

香港 天文台 中西區 東區 南區 灣仔區 九龍城區 觀塘區 深水埗區 黃大仙區 油尖旺區 西貢區 沙田區 葵青 ... 太平山. 橫瀾島. 橫瀾島. 濕地公園. 於 tw.live -

#75.[購買] 原點香港山峰Yama Tee 大帽山鳳凰山大東山獅子山

原點的「香港山峰」T-shirt 系列恰到好處,作為內搭衣物,能夠迎合到「Urban Outdoor Style」和「YAMA Style」兩種山系風格。也可以作為日常causal wear,十分好配搭! 於 www.decorumtentals.com -

#76.台港山脈之旅:從香港大東山到台灣小觀音山的心路歷程

而鳳凰山則位於香港的西部,海拔高度為鳳凰四峰中最高的一座,為大帽山的次高峰。鳳凰山是香港最佳的觀日出地點之一,早上的日出景色十分迷人。 相較於 ... 於 insidechina.rti.org.tw -

#77.香港山頂纜車・搭上「第六代山頂纜車」欣賞世界三大夜景! ...

搭乘香港山頂纜車上到太平山後,山上的環境與我想像的截然不同。 完善的商業設施「山頂廣場The Peak Galleria」集結了休閒、購物、展覽、餐廳等服務,讓 ... 於 journey.tw -

#78.香港山峰- 維基百科,自由的百科全書

高度為600至699公尺的山峰 編輯 ; 牛押山, 677, 馬鞍山 ; 草山, 647, 大帽山 ; 黃嶺, 639, 八仙嶺 ; 水牛山, 606, 馬鞍山 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.【行山路線】香港10大行山新手必行簡單路線推介

【行山路線】香港10大行山新手必行簡單路線推介 · 1. 西高山 · 2. 大美督家樂徑 · 3. 格仔山 · 4. 龍蝦灣 · 5. 嘉頓山 · 6. 河背水塘家樂徑 · 7. 昂坪奇趣徑 · 8. 於 www.klook.com -

#80.【香港山峰50全攻略–第三回】九龍山脈四峰連走– 飛鵝山、東山

據聞本週即將打風並吹正香港,山友說分分鐘會掛八號風球,加上連日暴雨引發部分地區山泥傾瀉,山澗水流上漲,各位此期間行山記得要加倍小心。今次途徑 ... 於 today.line.me -

#81.香港山藝協會

山藝協會山藝活動包括一級山藝班課程二級山藝班課程三級山藝班課程專業教受登山遠足露營行山知識. 於 www.mountaineering.com.hk -

#82.馬鞍山(香港山峰)

馬鞍山(英語:Ma On Shan)位於香港新界東北部,橫跨沙田區及大埔區(西貢北)兩區,分隔沙田和西貢市,高702米,是新界東部最高的主體山峰,在新界大陸繼大帽山群峰 ... 於 www.wikiwand.com -

#83.香港10大行山路線推薦

不但可以鍛煉身體,更可以從另一個角度重新認識香港,感受香港另一種美麗。以下是Skyscanner 精選的香港本地10大行山路線, 除了獅子山、大帽山、龍脊 ... 於 www.skyscanner.com.hk -

#84.登高賞美景| 香港山徑天梯你仲敢唔敢挑戰?

續上篇,今次再講5條香港山徑天梯,希望講得中大家心目中最甘嗰條: 於 www.gotrip.hk -

#85.香港山遊:四大行山徑- MindHK

Michelle Kwan|Mind HK 實習生及香港大學醫學院學生. 受到疫情限制,不少人都趁機會探索香港獨有的景色。香港百分之七十五土地保留了其自然面貌, ... 於 medium.com -

#86.畫遍香港163座山嶺插畫家蔡耀東個展「山」

從踏進山林一刻,就會不自覺認識山、感受山、崇拜山。這片依山而建地方,山景總教人着迷:山中有山、連綿不絕。翻查資料及發原來香港有300多座大大小 ... 於 artandpiece.com -

#87.SunnyHills Hong Kong: 微熱山丘香港-SunnyHills HK

SunnyHills Pineapple Cakes were voted and ranked #1 in Singapore, Taiwan, Hong Kong and many countries. Without any artificial additives or preservatives, ... 於 shop.sunnyhills.com.hk -

#88.香港10大熱門登山路線推介(附交通資訊及地圖)

香港 人熱愛行山,從石屎森林到山野邊陲,只需約1小時車程。流水響藏「天空之鏡」、城門水塘四季如畫,新手要尋幽探秘也絕不困難,為你推介香港10條初級行山路線。 於 www.discoverhongkong.com -

#89.「2023 香港打卡新景點」透明水晶纜車直擊山光水色、全球首 ...

Vogue去哪玩/「2023 香港打卡新景點」透明水晶纜車直擊山光水色、全球首間變形金剛主題餐廳、天空步道看飛機滑行腳下. 久違的香港又有新景點可以打卡了! 於 www.vogue.com.tw -

#90.為甚麼大帽山特別多雨?

但由於香港山勢不算太高,由地形抬升而成的雨雲翻過山脊後仍剩餘水氣提供降雨,所以迎風坡及背風坡的雨量差別並非很大,但它們與平地錄得的雨量則有明顯分別。 圖二 地形雨 ... 於 www.hko.gov.hk -

#91.香港島太平山- Go Guides

香港 太平山是香港島上最高的山丘,登上此處,就能遍覽南海風光和香港的全貌。太平山高552 公尺,坐擁不少觀景台、餐廳和適合親子同遊的景點。若想登高遠眺,搭乘歷史 ... 於 tw.hotels.com -

#92.[香港山女] 梧桐寨4大瀑布都市清泉

[香港山女] 梧桐寨4大瀑布都市清泉 ... 過去星期颱風驟至,頓感秋意,開始適合走坡幅大點的路。位於新界中部的梧桐寨,其主瀑是全港最長的瀑布,整段路連主 ... 於 fitz.hk -

#93.【太平山百萬夜景。香港自由行】必去世界三大夜景!山頂纜車

名列世界三大百萬夜景之一,從太平山頂俯瞰香港,港島中環、灣仔、維多利亞港都盡收眼底,華燈初上、萬家燈火,璀璨的霓虹燈締造這一襲醉人的夜色,看過一次就永生 ... 於 www.liviatravel.com -

#94.氣候變化和自然災害:香港防範山泥傾瀉的今昔與未來

但香港的土木工程師預防泥石流災害的安全工程仍在不斷創新,目前正在計劃採用人工智能設計世界最先進的山泥傾瀉早期預警系統。 山地斜坡的穩定性遭到暴雨 ... 於 www.bbc.com -

#95.影片曝光! 香港爬山遇巨蟒大口吞山羌超震撼

近日網路上流傳一段影片,香港一名山友在荃灣爬山時,目睹樹林間有一隻超大蟒蛇正在「吃大餐」,大口吞食一隻山羌(香港稱「黃麖」),驚悚覓食畫面讓 ... 於 news.ltn.com.tw -

#96.香港太平山

香港 太平山是香港最著名的旅遊景點,位於香港島中西區。海拔高約552米,當地居民習慣稱太平山為山頂,範圍包括山頂纜車山頂站站附近,但其實來說,真正的山頂為山頂 ... 於 www.sundaytour.com.tw -

#97.香港去山打根機票連稅低至HK$785 HKG→SDK

立即預訂香港飛往山打根機票,Expedia會員訂了HKG 往SDK 機票,可享高達35% 精選住宿折扣!方便旅客更改行程記得預訂如標示「無更改費用」,部分航空公司可免費更改 ... 於 www.expedia.com.hk -

#98.南洋有個「小香港」:山打根

山打根一條街道,攝於2015 年。 香港正面對回歸以來最大型的移民潮,很多人遠赴歐美澳,尋找一個適合自己價值觀的地方。自 ... 於 www.cup.com.hk