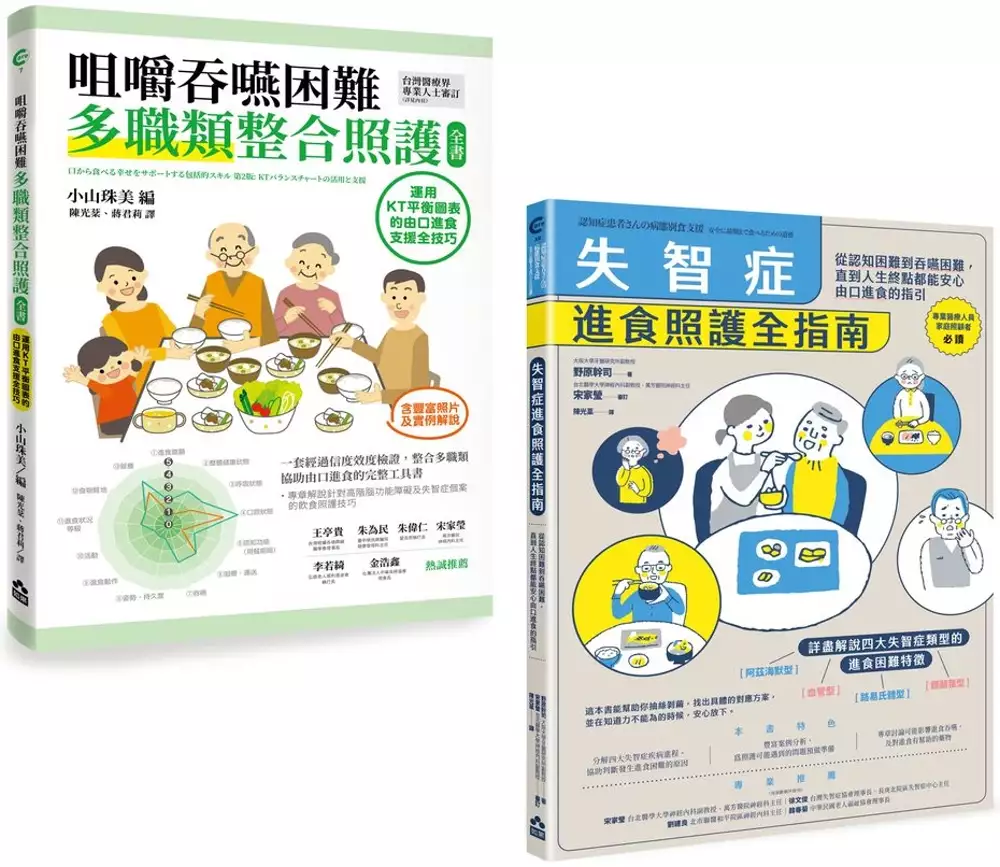

馬偕醫學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦野原幹司寫的 【擺脫鼻胃管由口進食套書】(二冊):《咀嚼吞嚥困難多職類整合照護全書》、《失智症進食照護全指南》 和張明志的 許自己一個尊嚴的安寧都 可以從中找到所需的評價。

另外網站馬偕醫學院 - 台灣海外聯合招生委員會也說明:教學成效. 馬偕醫學院學生考取證照比例,歷年平均護理師100%、醫師第一階段國考93.5%、第 ...

這兩本書分別來自如果出版社 和寶瓶文化所出版 。

長榮大學 護理學系碩士班 區載怡所指導 林美君的 加護病房病患家屬的壓力感受與靈性安適相關性探討 (2021),提出馬偕醫學關鍵因素是什麼,來自於靈性安適、壓力、家屬。

而第二篇論文馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系碩士班 林鴻清所指導 何佩璇的 成人人工電子耳語音聽知覺與生活品質量表之預後相關因素研究 (2021),提出因為有 成人人工電子耳、失聰時長、語音聽知覺、生活品質的重點而找出了 馬偕醫學的解答。

最後網站陽明大學與馬偕醫學院策略聯盟簽約則補充:本校為發展教學研究能量與發展跨校交流合作,於7月7日在本校行政大樓會議室與馬偕醫學院於互惠原則與互助精神,正式締結策略聯盟。 本校自創校以來就以「真知力行、仁 ...

【擺脫鼻胃管由口進食套書】(二冊):《咀嚼吞嚥困難多職類整合照護全書》、《失智症進食照護全指南》

為了解決馬偕醫學 的問題,作者野原幹司 這樣論述:

本套書組合:《咀嚼吞嚥困難多職類整合照護全書》、《失智症進食照護全指南》共兩冊 詳盡解說「吞嚥困難整合照護」與「四大失智症類型進食困難」,守護患者由口進食的尊嚴 《咀嚼吞嚥困難多職類整合照護全書:運用KT平衡表的由口進食支援全技巧》 台灣第一本吞嚥困難多職類整合照護全書 一套經過信度效度檢證,整合多職類協助由口進食的完整工具書 ․專篇解說針對高階腦功能障礙及失智症個案的飲食照護技巧。 ․含豐富照片及實例解說 ․台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王亭貴,專文推薦 ․台灣醫療專業人士審訂(名單詳列於後) 日本「進食照護」第一人小山珠美,整合各職類專業

人員, 將20年共同協助吞嚥困難者進食的經驗完整呈現 幫助多職類整合評估如何開始協助進食, 並制訂進食方案的「KT平衡圖表」,台灣首次公開 13個評估項目X橫向溝通雷達圖表X協助進食技巧X實例分享 ․從整體健康、進食意願、吞嚥、認知、姿勢、動作等13個項目進行綜合評估,分析個別項目個案的能力等級,及為提升由口進食能力,不同能力級別所需的復健目標和照護技巧。 ․從急性期如何移除鼻胃管轉向由口進食,如何持續評估能力變化並協助各種不同階段的進食需求,到瞭解進食的生理機轉,以及協助進食第一現場的實例分享,是與長照相關醫療人員必備的教科書。 日本老年照護類暢

銷書第1名、亞馬遜5顆星推薦 醫師、牙醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、 呼吸治療師、護理師、營養師,長照從業人員必讀! 【台灣版審訂(按筆劃順序排列)】 王良惠(弘光科技大學語言治療與聽力學系專技助理教授) 王雪珮(語言治療師/台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長) 許家甄(馬偕醫學院聽力暨語言治療學系助理教授) 鄭千惠(臺大醫院營養師/台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會常務理事) 劉玉梅(三總松山分院職能治療組長/台灣由口進食推廣協會理事) 劉芫君(輔仁大學附設醫院語言治療組長/台灣由口進食推廣協會理事) 蘇心怡(台北長庚紀念醫院耳鼻喉部 資深專業語言治

療師/台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會常務理事) 名人推薦 【台灣各界醫療及長照專業人士熱忱推薦(按筆劃順序排列)】 王亭貴(台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長) 朱為民(臺中榮民總醫院健康管理科主任) 朱偉仁(愛長照執行長) 宋家瑩(萬芳醫院神經內科主任) 李若綺(弘道老人福利基金會執行長) 金浩鑫(社團法人中華長照協會理事長) 《失智症進食照護全指南:從認知困難到吞嚥困難,直到人生終點都能安心由口進食的指引》 失智症患者的進食困難是包括認知障礙在內的複雜問題, 這本書能幫助你抽絲剝繭,找出具體的對應方案, 並在知道力不能為的時候,安心放下。

第一本詳盡解說四大失智症類型的進食困難特徵,為患者進食需求編寫的專書。 *宋家瑩(台北醫學大學神經內科副教授、萬芳醫院神經科主任) 專業審訂 *專業醫療人員、家庭照顧者必讀 含著不吞、嘴巴不肯張開、東張西望不專心吃飯、一直撥弄食物不肯進食、邊吃邊咳…… 這些都是在第一線照顧失智者的人經常看到的場景, 被照顧者不吃或不能吃,是照顧者最大的壓力來源,和最希望解決的問題。 ․不同類型的失智症病患,進食困難的原因並不相同 阿茲海默症患者的進食問題多半是因為認知困難,如果沒有其它共病,誤嚥要到重度之後才較可能發生,如果很早期就出現拒食的現象,多半是其它原因造成

。路易氏體型失智者可能會因為幻覺干擾進食。合併巴金森氏症的失智則在中度時就可能發生誤嚥。血管型失智者則誤嚥的機率很高,且有各種不同型態的誤嚥可能。事先掌握各類型失智症的進食困難特徵,在被照顧者出現進食困難的現象時,才能精確找到原因,對症處理。 ․比起復健,失智症患者更需要的是協助 除了血管型失智症外,大部份的失智症都是進行性的退化疾病,在逐漸退化的過程中,比起設法恢復功能,更重要的是思考如何進行協助,盡量延長能擁有較高生活品質的期間。改變食物質地、口味,準確對應認知問題、創造適合進食的友善環境、利用進食輔具,都能協助患者持續維持進食,直至生命的終點。 ․面對末期,確認已經盡

力就能安心放下 失智症到了末期,有與其它疾病不同的特殊性。是否讓被照顧者進食,該以何種方式進食是照顧者最大的難題。如果不以治療為導向,不以意識型態為判斷的標準,該從什麼角度著眼,才能讓這麼漫長的照顧期不會變成傷害,而是值得感謝的回憶?這沒有一定的標準答案,但如何協助照顧與被照顧的雙方有清楚的方向,所有醫療人員及家庭照顧者都要為此預做準備。 本書特色 1. 詳盡解說四大失智症類型的進食困難特徵,以及對應的解決方案 2. 分解四大失智症疾病進程,方便根據不同疾病階段提供最適當的照護 3. 豐富案例分析,為照護時可能遇到的問題提供經驗參考 4. 專章討論可能影響進食吞嚥,

及對進食有幫助的藥物 專業推薦 徐文俊(台灣失智症協會理事長、長庚北院區失智症中心主任)、劉建良(北市聯醫和平院區神經內科主任)、韓春菊(中華民國老人福祉協會理事長)

馬偕醫學進入發燒排行的影片

00:00-20:55

主持人:阮慕驊

來賓:大來國際證券投顧 羅文彬 分析師

主題:台股分析

節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm

本集播出日期:2020.09.29

--------------------------------------------------------------------------

20:56-41:52

主持人:阮慕驊

來賓:馬偕醫學院臨床教授 張明志醫師

主題:「隨時放得下的功課:心靈病房的18堂終極學分」

節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm

本集播出日期:2020.09.29

阮慕驊各類工作活動邀約 請接洽 [email protected]

加護病房病患家屬的壓力感受與靈性安適相關性探討

為了解決馬偕醫學 的問題,作者林美君 這樣論述:

中文摘要本研究旨在探討加護病房病患家屬壓力感受與靈性安適之相關性,採橫斷式描述性相關性之研究設計,以非機率性方便取樣的研究取樣方式,於南部某醫學中心進行結構式問卷調查。本研究是以「壓力感受量表」、「靈性安適量表」為研究工具,共發放170份問卷,有效回收率為70.5%。資料以獨立樣本t檢定、單因子變異數、皮爾森績差相關係數進行描述性及推論性統計分析。結果顯示:(1)加護病房病患家屬之壓力感受平均得分20.68,屬較低的壓力感受。(2)加護病房家屬靈性安適平均得分81.00,屬中等程度靈性安適。(3)加護病房家屬的壓力感受與靈性安適呈現顯著負相關 (r=-.546 , p

許自己一個尊嚴的安寧

為了解決馬偕醫學 的問題,作者張明志 這樣論述:

▍50+的必修課:馬偕醫院血液腫瘤科資深主治醫師的善終思考 ▍ 害怕死亡是出於對未知的恐懼。 只要預先修習生死學,沒有不可言說的議題。 多數人希望長壽,但人生無常,卻沒有多少人想得開。 我們是否也應先預習生死學? 不然,也該了解死亡的過程是怎麼一回事。 ──血液腫瘤科資深主治,張明志醫師 如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。 「善終好走」就是尊嚴; 面對生命終點,給自己一份禮物。 當病症來敲門,我們如何應對不安與徬徨?若有幸治癒,如何不擔心會不會復發?又,若復發了,如何平復深受打擊的沮喪與無助?…… 臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過

無數癌症患者,對死亡的理解,超越醫學、科學層面,而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說,人生愈走到盡頭愈重要,就像表演單槓的體操選手,下槓的動作也要列入評分。 面對未知,我們抗拒、恐懼、焦慮、不安;如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出,除了實質醫療行為,更重要的是建立不怕、不拒、不求,安定而清明的生死觀。當心靈有所歸依,對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著,便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。 聯合推薦 ◎朱為民(臺中榮總家醫部健康管理中心主任) ◎鄭安理(臺大醫院癌醫中心分院榮譽院長) ◎小劉醫師 劉宗瑀(外科醫師、作家) ◎蘇益賢(臨床心理師)

__一致推薦 ◎畢柳鶯(衛福部臺中醫院資深教學醫師、《斷食善終》作者)專文作序:「善終」是「善生」的一部分,且可以讓活著的人無遺憾地繼續前進。本書從如何告知病人病情,到治療、安寧、臨終、人生哲學皆有詳盡的深入探討,以基督教、佛教和東西方哲學為基礎,堪稱是醫護和民眾在死亡學領域的完全指導手冊,更是一本智慧之書。

成人人工電子耳語音聽知覺與生活品質量表之預後相關因素研究

為了解決馬偕醫學 的問題,作者何佩璇 這樣論述:

研究目的:儘管人工電子耳的技術日新月異,人工電子耳對於成人植入者的語音聽知覺表現仍具有高度變化性。目前對於華語人工電子耳成人植入者的相關因素、語音聽知覺表現及其生活品質之研究有限,且較少研究比較主觀與客觀效益。因此本研究將探討相關因素對華語人工電子耳成人植入者語音聽知覺長期預後的影響及其生活品質的改善;以及探討老年成人植入者與學語前失聰成人植入者之長期預後,並比較主觀與客觀效益。研究方法:本研究回溯1998年10月至2021年5月期間於台北馬偕紀念醫院單一醫學中心共50名(52耳)人工電子耳成人植入者術後24個月以上(含)華語語音聽知覺客觀表現及主觀問卷量表。術後24個月(含)以上語音聽知覺

測驗包含母音、子音、雙字詞、華語單音節字音語音聽辨測驗(MMRT)、聽覺分類量表(CAP)及口語清晰度表現(SIR);主觀問卷量表使用人工電子耳對成人植入者心理社會效益量表。並針對其相關因素(失聰年齡、植入年齡、失聰時長及年齡中的聽力歲月)進行分析。另外,將在進一步比較年輕成人植入者與老年成人植入者以及學語前失聰成人植入者與學語後失聰成人植入者之客觀語音聽知覺及主觀問卷量表表現差異。研究結果:失聰年齡越晚、失聰時長越短及年齡中的聽力歲月越高,其長期術後語音聽知覺表現越佳;且失聰時長越短,其社會、情緒之生活功能也越佳。老年成人植入者與年輕成人植入者長期術後開放式語音辨識能力兩組並無差別,然而老年

成人植入者於效益量表中的社會情境及總分顯著低於年輕成人植入者。學語前失聰成人植入者的術後語音聽知覺表現顯著低於學語後失聰成人植入者,然而在相當的失聰時長條件下,兩組的語音聽知覺表現差別僅差在口語清晰度,其餘語音聽知覺表現兩組皆無差別,且兩組於效益量表也無顯著差異。於整體受試者中,客觀開放式語音聽知覺表現越佳者,其主觀社會、情緒之生活功能改善越佳。結論:失聰年齡越晚、失聰時長越短及年齡中的聽力歲月越高者為重要的正面預後相關因素。無論老年成人植入者相對於年輕成人植入者,抑或是學語前失聰成人植入者相對於學語後失聰成人植入者,前者皆能夠透過人工電子耳改善社會、情緒之生活功能。因此高齡成人者與學語前失聰

成人者不應成為電子耳手術禁忌症。失聰時長小於30年或MMRT單字詞分數高於56%者,其術後的生活品質皆有改善。此結果可提供對於成人人工電子耳術前評估考量、術後成效評估、復健及追蹤之指引建議。

馬偕醫學的網路口碑排行榜

-

#1.【馬偕人說故事】研發長彭賢祐:跟上時代腳步AI科技讓學習更 ...

而馬偕醫學院之所以口碑大獲好評,主因是用心提供學生良好的學習空間,也多處為學校師職打造友善研究環境。 【記者韓蕓婧新北三芝報導】十年以來,儘管馬 ... 於 www.ct.org.tw -

#2.那些子宮教我的事:婦癌迷思、臨床診療問題全解析

建立正確認知遠離婦癌威脅 ̚ ̸ ۑ ᕨࣗ 臺東馬偕紀念醫院院長馬偕醫學院教授 30 年前,我剛在馬偕紀念醫院完成婦癌專科醫師訓練時,臺灣的子宮頸癌病例相當多, ... 於 books.google.com.tw -

#3.馬偕醫學院 - 台灣海外聯合招生委員會

教學成效. 馬偕醫學院學生考取證照比例,歷年平均護理師100%、醫師第一階段國考93.5%、第 ... 於 www.overseas.edu.tw -

#4.陽明大學與馬偕醫學院策略聯盟簽約

本校為發展教學研究能量與發展跨校交流合作,於7月7日在本校行政大樓會議室與馬偕醫學院於互惠原則與互助精神,正式締結策略聯盟。 本校自創校以來就以「真知力行、仁 ... 於 www.ym.edu.tw -

#5.馬偕醫學院 - 大學問

馬偕 紀念醫院創於1880年,100多年來從事醫療傳道,造福無數病患。 ... 董事會遂於1995年開始籌設醫學院,立意以耶穌基督救世服務人群的愛心,效法馬偕博士「寧願燒盡, ... 於 www.unews.com.tw -

#6.馬偕學校財團法人馬偕醫學院舉辦「2022高齡福祉科技研討會」

一、研討會謹訂於111年3月18日(星期五)假馬偕醫學院第二教研大樓國際會議廳舉辦,邀請國內相關專家學者與會。 二、該研討會訂有六項子主題,包含高齡暨代間創新、 ... 於 ord.nuk.edu.tw -

#7.[大學營隊]馬偕醫學院2022年7月13日至7月18日舉辦「第13屆 ...

一、活動之目的是為激發高中生對醫護領域的興趣,聯合馬偕醫院與醫學院,以實作醫學體驗,讓高中生接受醫學知識與急救訓練,並培養學生參與活動的人際 ... 於 www.nehs.hc.edu.tw -

#8.不用考上醫學系就能讀新北與北大、馬偕開大學先修班 - 聯合報

繼與國立政治大學、台北市立大學合作開設大學先修課程,新北市今再與台北大學、馬偕醫學院簽訂備忘錄,提供新北高中生修習31門... 於 udn.com -

#9.馬偕醫學院員工、地點、校友 - LinkedIn

馬偕醫學 院| 110 位LinkedIn 關注者。【敬天愛人,謙忍卓決】 | 馬偕醫學院位於臺灣新北市三芝區的私立醫學院,為了紀念馬偕博士在台灣的醫療事業,以及培養醫療人才而 ... 於 tw.linkedin.com -

#10.嬰兒與母親 2月號/ 2019 第508期 巴鈺—享受吧!食尚又歡愉的媽咪人生

張龍學歷:台灣大學醫學系、陽明大學微生物及免疫學博士班經歷:教育部部定講師、馬偕護專兼任講師、馬偕醫學院臨床講師現任:馬偕醫院小兒感染科主治醫師孩子咳嗽時, ... 於 books.google.com.tw -

#11.馬偕醫學院打造高均值學力與就業率

2009年3月30日,台灣第十二所醫學院誕生於景色秀麗、人文薈萃的三芝小鎮。歷經十四年規劃評估,在傳承馬偕博士為台灣醫療奉獻、並紀念其在教育與宣教所留下深遠美好的 ... 於 topic.cheers.com.tw -

#12.馬偕醫學院校長遭爆「收病人紅包10萬」 高層集體霸凌女教授

培育醫學人才的馬偕醫學院近日被葉姓女教授踢爆,指控校長不僅收取手術患者紅包10萬元,更因她暑假實習撤換6名請假超過12天的老師,被3名校方高層集體 ... 於 www.ettoday.net -

#13.群聯挺防疫端午送暖贈粽慰勞醫療人員 - 蘋果日報

始終在抗疫第一線的醫護人員為守護全民健康,無法懈怠,使得回家過節變成奢望。群聯(8299)今年再度挺醫護前線,訂購千份粽子禮品為勞新竹馬偕與台大醫員 ... 於 tw.appledaily.com -

#14.中正紀念堂車來速5/17啟動日驗1200人柯文哲 - Taiwan News

此外,台大醫院於台大醫學院體育館設置防疫急門診,17日試營運,18日正式 ... 3處親子防疫急門診快速通道:北市聯合醫院婦幼院區兒童防疫門診、馬偕 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#15.居隔怎麼辦? 嬰兒高燒、出疹、結膜炎快送醫 - 好房網News

在感染的嚴重度上,兒科醫學會指出,在Omicron流行期,兒童感染新冠肺炎 ... 諮詢/台大兒童醫院院長黃立民、台灣兒科醫學會理事長暨馬偕兒童醫院主治 ... 於 news.housefun.com.tw -

#16.基隆2歲確診童燒42.4度、問3醫院難收治,轉院途中不治...兒童 ...

... 衛生局協助調度病床,基隆長庚醫院、台北內湖三總、台大、馬偕都沒有 ... 基隆長庚醫院指若要由兒科加護病房收治,建議轉送台北醫學中心,最後榮 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#17.馬偕醫學院招生提供工作保障 - 自由時報

馬偕醫學 院今年將參加大學考試入學分發,成為我國第十二所醫學院,今年醫學系和護理系各招收四十名學生,未來將提供工作保障!醫學、護理系各收40人. 於 news.ltn.com.tw -

#18.馬偕醫學系系學會

不分科住院醫師甄選資料和說明已放在見實習分享區域, 2021-07-25 ... 於 mmcmsa.com -

#19.馬偕學校財團法人馬偕醫學院 - 104人力銀行

我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入馬偕醫學院的工作行列。 福利制度. 勞保,健保. 聯絡方式. 聯絡人. 許小姐 ... 於 www.104.com.tw -

#20.馬偕學校財團法人馬偕醫學院|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 ...

歷經十數年的努力,於2009年3月30日立案申請通過,教育部准予立案並同意於同年開始招生。 經營項目: 馬偕醫學院初期將成立兩個科系-醫學系與護理學系,將與陽明 ... 於 www.yes123.com.tw -

#21.[台北] 馬偕醫院急診醫學部徵計劃研究助理- job | PTT職涯區

[台北] 馬偕醫院急診醫學部徵計劃研究助理. 看板 Job. 作者 cestgeist. 時間 2022-05-24 10:36:03. 留言 0則留言,0人參與討論. 推噓 0 ( 0推 0噓 0→ ). 於 pttcareer.com -

#22.【轉知】財團法人馬偕醫學院舉辦【第13屆馬偕醫學營】

財團法人馬偕醫學院2022年7月13日至7月18日舉辦「第13屆馬偕醫學營」,說明如下: 一、活動之目的是為激發高中生對醫護領域的興趣,聯合馬偕醫院與 ... 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#23.第一屆馬偕醫學院暨馬偕紀念醫院醫學教育國際研討會 - 護理學院

11月21日(六) 報名費2000元/人、馬偕體系同仁500元/人,限額60人; 11月22日(日) 免報名費,限額250人 繳費方式: 請以匯款繳費,匯款帳戶『63629+您 ... 於 nursing.ntunhs.edu.tw -

#24.別發燒就跑急診!醫分享確診兒照護 - HiNet生活誌

本土新冠疫情升溫,不少幼兒接連染疫,但醫療量能吃緊,醫院人滿為患,許多家長也擔憂不知何時該就醫。對此,馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任、台灣新生 ... 於 times.hinet.net -

#25.兒科醫師:預防兒童併發腦炎最好打疫苗/今年累計6童染疫亡

馬偕 醫院兒童重症醫學科主任彭純芝說,目前幾例確診兒童併發腦炎多以侵犯腦幹為主,容易突然性死亡,坦言難預防,若有疫苗要快打。 於 today.line.me -

#26.馬偕醫學院公務接駁車時刻表

馬偕醫學 院公務接駁車時刻表. 08:15, 馬偕醫學院, →, 08:45, 紅樹林捷運站(下車), →, 08:55, 馬偕醫院淡水分院. 08:55, 馬偕醫院淡水分院, →, 09:05 ... 於 personnel.knu.edu.tw -

#27.所有馬偕醫學院講座 - IOH 開放個人經驗平台

就應以病人為優先考量。 馬偕醫學院 · 醫學系 · 連薪甯 · 學士台灣. 於 ioh.tw -

#28.開膛史 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

嚇屎獲喇推薦序 推薦序 馬偕醫護管理專科學校校長馬偕醫學院教授臺輝腎臟醫學會理事長寫作是上天賦予作者的另外一種恩賜,醫療才是最重要的責任。 於 books.google.com.tw -

#29.基隆2歲確診童死亡!高燒42.4℃聯繫北市3醫院無病房送北榮仍 ...

因屬重症建議,經過基隆各醫院協調,仍建議家屬轉往有小兒專科跟加護病房的台北醫學中心治療為妥。基隆市衛生局得知後,立即連繫台北內湖三總、台大、馬偕 ... 於 newtalk.tw -

#30.真理大學Aletheia University

真理大學的由來必須從傳教士馬偕博士說起,加拿大籍的馬偕博士是長老教會的傳教士,他在1882年於現今真理大學校園內創立理學堂大學院(就是大家熟知的牛津學堂), ... 於 www.au.edu.tw -

#31.马偕医学院_百度百科

马偕医学 院,位于台湾省新北市三芝区,是一所私立医学院,由台湾基督长老教会所成立。2009年3月30日,教育部通过该校的立案申请, 并准予其立案及招生,成为台湾第12所 ... 於 baike.baidu.com -

#32.血尿4大常見原因曝醫揭駭人症狀:不痛恐罹癌

血尿是泌尿科臨床上最常見的症狀之一,除了在尿尿時會看到尿液明顯變紅,也有不少人是在健檢報告中,發現自己的尿液出現「潛血反應」。對此,馬偕醫院 ... 於 www.chinatimes.com -

#33.行醫濟世74級分生寧選馬偕醫學院 - 奇摩新聞

談起生涯規劃,陳怡伶從小看著忙碌的醫生爸爸奔波,知道行醫辛苦的一面,她指出,這正是為何選擇馬偕醫學院之故,她希望在忙碌之餘,還能感受基督信仰給予 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#34.馬偕醫學院醫學系111年個人申請 - University TW

提供111年馬偕醫學院醫學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供110年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#35.Zuvio 即時反饋系統

... 馬偕醫學院, 東吳大學, 金門大學, 國立東華大學, 樹德科技大學, 南華大學, 大仁科技大學, 正修科技大學, 高雄醫學大學, 健行科技大學, 中原大學, 台北醫學大學 ... 於 irs.zuvio.com.tw -

#36.首頁:馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕紀念 ... 於 www.mmh.org.tw -

#37.新北攜手台北大學和馬偕醫學院開辦高中生課程| 生活 - 中央社

新北市教育局今天和台北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄(MOU)。兩校將提供新北市高中生修習40門「全英語大學預修」課程,7門「新北醫學專班」 ... 於 www.cna.com.tw -

#38.馬偕學校財團法人馬偕醫學院舉辦「第七屆馬偕醫學營」營隊招生

說明:. 一、 本活動之目的,是為激發高中生對醫護領域的興趣,聯合馬偕醫院與醫學院,以實做醫學體驗,讓高中生接受醫學知識與急救訓練,並培養學生參與活動的人際 ... 於 www.kpvs.ntpc.edu.tw -

#39.馬偕學校財團法人馬偕醫學院函 - 高雄市政府

馬偕學校財團法人馬偕醫學院函. 地址:252-005新北市三芝區中正路三段46. 號. 聯絡人:吳怡寬. 電子信箱:[email protected]. 聯絡電話:(02)2636-0303 # 1162. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#40.馬偕醫學院醫學系 - ColleGo!

馬偕醫學 系基於馬偕精神的傳承,教育目標為培育醫學生具備七種核心能力之良醫: 1.服務弱勢族群的能力 2.關懷人文與環境的能力 3.終身更新醫學知能的 ... 於 collego.edu.tw -

#41.基隆2歲確診男童「轉送榮總不治」!5醫院全無法收…衛生局

據了解,基隆衛生局在協助該名男童的緊急轉院事宜時,發現基隆長庚醫院、台北內湖三總醫院、台大醫院、馬偕醫院、台北醫學中心等等的5家醫院,病床都 ... 於 news.sina.com.tw -

#42.YouBike微笑單車

使用公共自行車. 註冊/ 登入. 使用官方APP、網站或Kiosk 註冊加入會員. 租借. 到YouBike 場站使用電子票證或APP 借出單車. 騎乘. 一起微笑騎乘享受騎乘的快樂. 於 www.youbike.com.tw -

#43.馬偕醫學院

馬偕學校財團法人馬偕醫學院(英語:Mackay Medical College),是一所由台灣基督長老教會創立於新北市三芝區的私立醫學院。2009年3月30日,教育部通過該校的立案申請 ... 於 www.wikiwand.com -

#44.真理大學、馬偕醫學院和護專計畫合併,3年內完成 - 關鍵評論網

真理大學是台灣基督長老教會在新北市淡水區創辦的私立大學,前身為淡水工商管理學院,是台灣教育史上第一所學院暨大學。馬偕學校財團法人馬偕醫學院則一樣 ... 於 www.thenewslens.com -

#45.篩檢看診拿藥一條龍!雙北、桃園、台中、台南

馬偕 醫院, 戶外第二篩檢站旁(中山北路與嘉新大樓間) (中山區中山北路二段92號) ... 訪表示,將讓基層診所承擔更多醫療責任,做輕重症分流,避免病患跑到醫學中心。 於 www.edh.tw -

#46.2歲童染疫身亡遭衛福部點名基隆衛生局駁斥「沒延誤送醫」

... 轉至醫學中心評估治療,但連繫基隆長庚、內湖三總、台大醫院和台北馬偕兒童醫院,皆被因無專責病房或滿床拒絕,最後連絡上台北榮總,14日凌晨2點 ... 於 www.ctwant.com -

#47.五條悟能緩解經痛?醫師坦言經期時「別讓女性不開心」 - 美醫誌

台北醫學大學醫學士台北馬偕醫院婦產部住院醫師台北馬偕醫院婦產部總醫師台北馬偕醫院婦產部主治醫師. 延伸閱讀. 於 memedia.com.tw -

#48.馬偕醫學院板 | Dcard

馬偕醫學 院板,一個能讓你暢所欲言的地方。在這裡,卡友們可以盡情討論校園裡的大小事,舉凡課程資訊、教授教學評價,又或是學校活動,只要是你想要知道的資訊, ... 於 www.dcard.tw -

#49.加拿大力挺台灣參加9月國際民航大會變相承認台灣主權- 時刻新聞

... 加拿大有包括“台加150年馬偕全球衛生友誼紀念會”和“大溫哥華台灣菁英協會 ... 與會的醫學專家和僑界代表共約壹百人都稱讚台灣對世界幫助很大。 於 www.timednews.com -

#50.馬偕醫學院教務處 - YouTube

Skip navigation. Search. Search. Sign in. 馬偕醫學院教務處. 馬偕醫學院教務處. 43 subscribers. Subscribe. Home. Videos. Playlists. Channels. 於 www.youtube.com -

#51.馬偕醫學院 - 维基百科

馬偕學校財團法人馬偕醫學院(英語:Mackay Medical College),是一所由台灣基督長老教會創立於新北市三芝區的私立醫學院。2009年3月30日,教育部通過該校的立案 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#52.郵遞區號查詢 - 中華郵政全球資訊網

查詢結果與備註. 本系統3+3郵遞區號查詢結果,僅供交寄郵件書寫參考及本公司郵件處理部門分揀郵件使用(請勿作為其他用途書寫依據)。 本系統查詢請依下列方式輸入:連 ... 於 www.post.gov.tw -

#53.中華民國教育統計106年 - 第 214 頁 - Google 圖書結果

專科花蓮縣 Hualien County 78年(1989) 47 50 107 72 馬偕醫學院法鼓文理學院台北海洋技術學院新北市 New Taipei City 新北市 New Taipei City 新北市 New Taipei City ... 於 books.google.com.tw -

#54.馬偕傳:攏是為主基督 - Google 圖書結果

馬偕 和阿華帶藥物去探訪,並為她妹妹診治,終於治癒。 ... 因醫療和宣教的合作,效力那麼大,那麼重要,所以馬偕也教導門徒醫學,使門徒駐任於各禮拜堂也做醫療宣教。 於 books.google.com.tw -

#55.基隆2歲男童確診高燒42度轉送台北榮總仍不治 - Rti 中央廣播電臺

... 抗抽搐藥後,建議轉醫學中心治療,經聯繫基隆長庚醫院,由於基隆長庚 ... 經衛生局聯絡內湖三軍總醫院、台大醫院和馬偕醫院但都滿床,最終聯繫上 ... 於 www.rti.org.tw -

#56.馬偕醫學院

馬偕醫學 院. Go Back; Print. facebook · twitter. 醫學系評鑑 ... 臺灣醫學院評鑑委員會. 地址:106臺北市大安區和平東路一段179號七樓(國家教育研究院臺北院區) 於 www.heeact.edu.tw -

#57.財團法人馬偕醫學院 - 1111人力銀行

... 關懷弱勢族群之醫療專業人才,並以基督信仰為基礎,提供醫學生「身、心、靈完整醫治」之訓練為前提,設校興學。 本校預計2009年7月正式招生,詳見馬偕醫學院網址。 於 www.1111.com.tw -

#58.嬰兒與母親 2月號/ 2018 第496期 給暖男兒Willson一個伴 嚴立婷盼5年迎來「好」孕

林珮瑩學歷:美國喬治華盛頓大學醫學博士經歷:康乃迪克大學醫學院高危險妊娠臨床 ... 學院產科超音波學碩士、台北醫學大學醫學科學研究所博士班研究經歷:台北馬偕醫院婦 ... 於 books.google.com.tw -

#59.馬偕醫學院「2022高齡福祉科技研討會」 | 研究發展處

一、 旨揭研討會謹訂於111年3月18日(星期五)假馬偕醫學院第二教研大樓國際會議廳舉辦,邀請國內相關專家學者與會。 二、 本研討會訂有六項子主題,包含高齡暨代間 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#60.不只新冠疫苗40歲以上建議補打這2支60歲後再加2支更保險

抗體隨時間流失補打疫苗提升抵抗力馬偕兒童醫院兒童感染科資深主治 ... 看更多:疫情燒想打第4劑疫苗2醫學期刊:第4劑保護力增強2倍,只兩類人有效 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#61.馬偕醫學院 - 大學博覽

馬偕醫學 院Mackay Medical College · 網址:http://www.mmc.edu.tw/ · 地址:252新北市三芝區中正路3段46號馬偕醫學院 · 電話:(02)2636-0303 · 交通:請參考本校連結:http:// ... 於 www.testnews.com.tw -

#62.第五屆馬偕醫學營- 啟英高中

一、本活動之目的,是為激發高中生對醫護領域的興趣,聯合馬偕醫院與醫學院,以實做醫學體驗,讓高中生接受醫學知識與急救訓練,並培養學生參與活動的人際溝通及管理的 ... 於 web.cyvs.tyc.edu.tw -

#63.馬偕醫學院醫學系108學年度醫學人文質性研究工作坊

一、研習目的:使本校教師及相關醫事人員更加了解醫學系醫學人文質性分析二、主辦單位:馬偕紀念醫院、馬偕醫學院醫學系三、時間:2019年10月17日(星期四) 17:40 ... 於 www.beclass.com -

#64.【營隊訊息】馬偕醫學院2022年7月13日至7月18日舉辦「第13 ...

一、本活動之目的是為激發高中生對醫護領域的興趣,聯合馬偕醫院與醫學院,以實作醫學體驗,讓高中生接受醫學知識與急救訓練,並培養學生參與活動的人際溝通及管理的 ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#65.馬偕學校財團法人馬偕醫學院(0)

歷經十數年的努力,於2009年3月30日立案申請通過,教育部准予立案並同意於同年開始招生。 馬偕醫學院初期將成立兩個科系-醫學系與護理學系,將與陽明大學策略聯盟,承 ... 於 cell.moe.edu.tw -

#66.馬偕醫學院打造全英語大學預修課及高中醫學專班-新北市政府

今(11)日教育局於北大高中與臺北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄(MOU)。與兩校課程合作,提供新北市高中生111年起修習31門週間及週末課程, ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#67.大學招生委員會聯合會新聞稿

學醫學系、國立陽明大學醫學系、中山醫學大學醫學系、長庚大學醫學系、馬偕醫學. 院醫學系。 臺北醫學大學醫學系、慈濟大學醫學系兩系組,則是移除國文科、改為(英、數 ... 於 www.jbcrc.edu.tw -

#68.邁入七周年馬偕醫學院落實人文關懷 - 健康醫療網

馬偕醫學 院邁入第七周年,特地舉行為期一週的成果發表活動,藉由辦學成果、師生教學以及研究上表現,展現七年來的成績單;馬偕紀念醫院院長施壽全表示,承載著馬偕博士 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#69.馬偕醫學院交通方式

馬偕醫學 院交通方式. 1、沿著臺北往淡水方向,沿中正東路前行,會先經過馬偕醫院淡水院區. (在路的右側)。 2、繼續向前行約至紅樹林捷運站處,會有左右分叉路,請靠 ... 於 excellent.tku.edu.tw -

#70.企業要如何實踐ESG?七步驟帶你一次上手

企業如何著手ESG策略?馬偕醫學院副教授兼學務長申永順,整理七大步驟,帶企業一次搞懂。 於 esg.gvm.com.tw -

#71.馬偕學校財團法人-馬偕醫護管理專科學校-首頁

財團法人馬偕醫護管理專科學校 · 2022-05-23【轉知】朝陽科技大學辦理111年度臺中市政府勞工局青少年職業探索營,符合資格的學生請踴躍參加。 · 2022-05-20新冠肺炎疫苗第三 ... 於 www.mkc.edu.tw -

#72.怎樣搭巴士或地鐵去New Taipei的馬偕醫學院Mackay Medical ...

在New Taipei, 怎樣搭公共交通去馬偕醫學院Mackay Medical College. 以下公共交通線路會停靠馬偕醫學院Mackay Medical College附近. 於 moovitapp.com -

#73.雙北熱門醫院宅出爐!台北馬偕醫院最夯新北醫院宅3字頭買得到

永慶房屋依據近一年實價登錄資料,統計雙北地區醫學中心及區域醫院周遭的房市價量,並個別篩選出成交量前五名之醫院。其中,台北市成交量最多的是馬偕 ... 於 cnews.com.tw -

#74.[探]馬偕醫學院 - 帝國日誌

馬偕醫學 院首頁> 校址:台北縣三芝鄉中正路三段46號電話: 02-2636-0303 <設校理念及使命> 為傳承與實踐馬偕精神,以馬偕精神之核心價值-「誠實正直 ... 於 rfcaclm.pixnet.net -

#75.COVID-19/台北市再增2 處防疫急門診!中小學停課仍在討論中

臺大醫學院體育館設置防疫急門診:5 月17 日試營運,5 月18 日正式 ... 院區兒童防疫門診、馬偕醫院新冠親子防疫門診、臺大醫院臺大親子疫病門診),專 ... 於 heho.com.tw -

#76.馬偕醫學院- 110年大學| 科大交叉查榜-www.com.tw

(152). 馬偕醫學院. 一般大學 · 科技大學. 校系代碼. 系名. 校系分則. 放榜日. (152012). 醫學系 ... (152062). 醫學系(繁星第八類). 於 www.com.tw -

#77.交通方式 - 馬偕醫學院校園Portal

沿著中正東路經過馬偕醫院淡水院區。 ... 搭乘台北捷運2號線淡水信義線(紅線),於紅樹林站下車;轉乘淡水客運879、882公車,於馬偕醫學院站下車。 於 120.102.248.193 -

#78.柯文哲快篩陽!北市確診+9645 衛生局盤點PCR醫院 - 三立新聞

... 中正紀念堂防疫急門診PCR篩檢1758人;臺大醫學院體育館. ... 醫院婦幼院區、馬偕醫院、臺北榮民總醫院)及18歲以下(臺大醫院、新光醫院、臺北醫學 ... 於 www.setn.com -

#79.[876][馬偕醫學院]公車動態資訊 - 行動查詢系統

馬偕醫學 院 (更新時間:22:54:44 ). 因台灣之星通訊斷訊,大南汽車所屬路線暫無公車預估到站資訊,目前搶修中,造成不便,敬請見諒千呼萬喚始出來,大臺北公車資訊合併 ... 於 pda.5284.gov.taipei -

#80.馬偕醫學院 - 海外聯合招生委員會

五、本校以延續馬偕博士「寧願燒盡,不願銹壞」之精神和培養兼具愛心與服務熱忱之明日良醫與優秀醫事人員為目標,是基督信仰濃厚的醫學院校。 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#81.10個祕訣,隨時瘦腰減小腹 - 康健雜誌

台北馬偕醫院營養師趙強說,水溶性纖維可減緩胃消化食物的時間,使血糖 ... 美國阿肯色州立大學醫學院一項針對高齡且肥胖者的運動試驗發現,同樣每週 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#82.馬偕醫學院

馬偕 綜合新聞 · 學術藝文活動公告 · 學生新聞. 於 www.mmc.edu.tw -

#83.馬偕醫學院醫學系系學會-MMCMSA - Facebook

馬偕醫學 院醫學系系學會-MMCMSA, 新北市三芝區. 844 likes · 1 talking about this. 馬偕醫學院醫學系期待能將馬偕博士「寧願燒盡,不願銹壞」之精神延續傳承下去。 於 www.facebook.com -

#84.玉山銀行: 個人服務

玉山銀行以最高服務品質,提供個人與企業優質金融服務。包含台外幣帳戶、信用卡、投資理財、基金、貸款、網路銀行等服務。 於 www.esunbank.com.tw -

#85.馬偕醫學院醫學系大學線上博覽會 - 華人教育資訊平台

馬偕醫學 院醫學系大學線上博覽會|CEIP華人資訊教育平台. ... 以「寧願燒盡,不願銹壞」的馬偕精神,提供「身、心、靈完整醫治」的全人醫學教育,透過臨床及研究教學等 ... 於 www.ceip.tw -

#86.從馬偕醫學院看遠距教學關鍵:不斷強化機房資源與穩定性

在決定導入HPE Synergy解決方案之際,馬偕醫學院也委託合作多年的擎昊科技協助建置。李居仁認為,擎昊科技對校內系統熟悉度、技術能量和服務品質,是馬偕 ... 於 www.managertoday.com.tw