鹿野農會總幹事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王鴻濬寫的 讀鹿踏野:神社 修行 紅烏龍 可以從中找到所需的評價。

南臺科技大學 休閒事業管理系 楊蓓涵所指導 金潔愉的 民宿經營模式之研究-以無米樂荷蘭井湧泉民宿為例 (2017),提出鹿野農會總幹事關鍵因素是什麼,來自於民宿、菁寮、經營模式、無米樂。

而第二篇論文國立東華大學 臺灣文化學系 潘繼道所指導 黃仰玫的 屏東縣林邊鄉「黑珍珠」蓮霧的傳奇與危機 (2013),提出因為有 屏東縣、林邊鄉、黑珍珠蓮霧的重點而找出了 鹿野農會總幹事的解答。

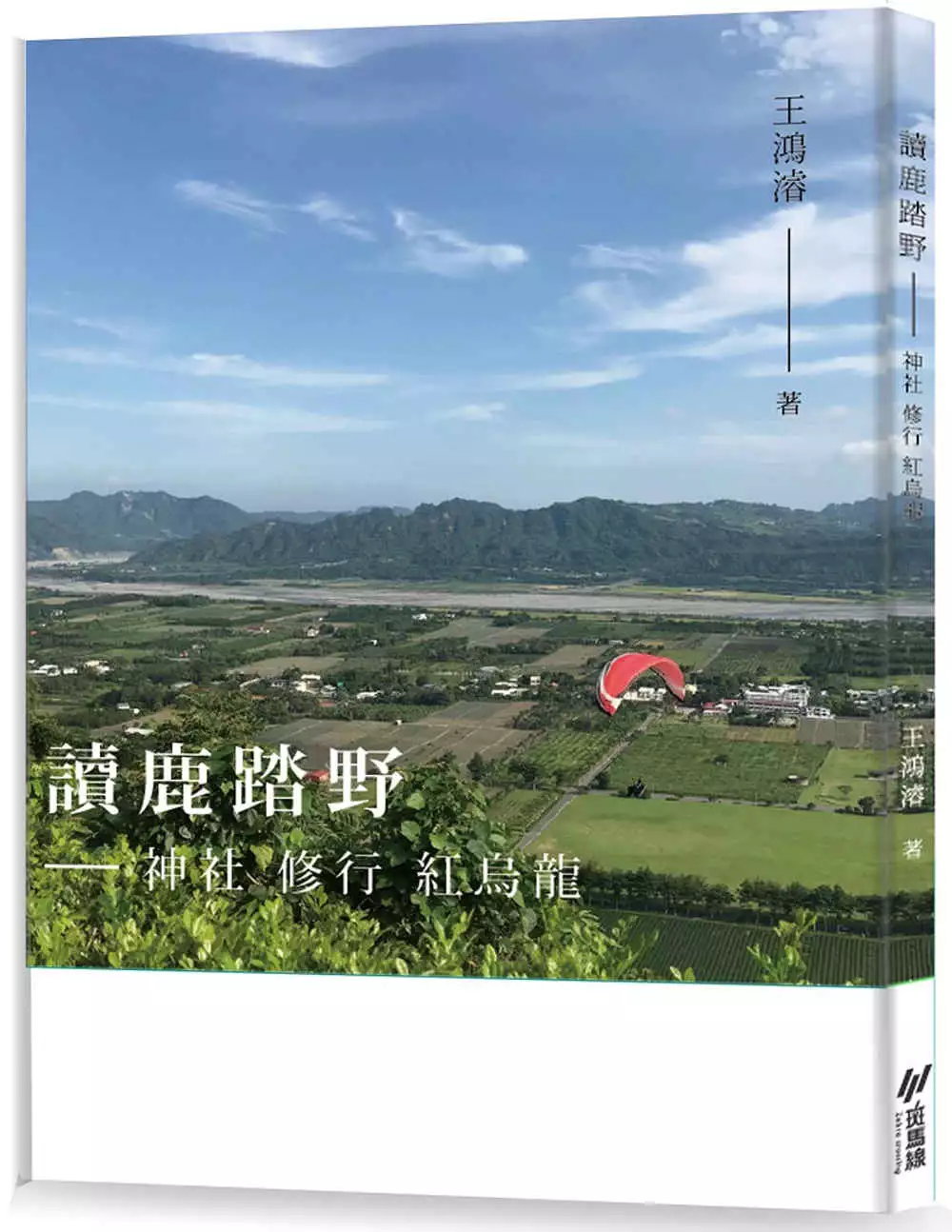

讀鹿踏野:神社 修行 紅烏龍

為了解決鹿野農會總幹事 的問題,作者王鴻濬 這樣論述:

本書書寫臺東鹿野,是嘗試以跨越時空、跨越領域的研究方式來完成。因此本書不僅是一本歷史書籍,同時也是書寫在地文化的書籍。在這個非常特別的地方,經歷百年的時光,曾經有著共同目標的一群人,不分地域、族群,為著尋找心目中理想的家,前來此地生根立業,建立了美麗的家園。臺東鹿野的移民村個性,標立創新、創造的傳統,在現代的鹿野,仍然可看到她的演變軌跡。 本書以臺東鹿野百年發展的歷史為經,產業、文化生活的展開為緯,共分為六章書寫。內容除了以嚴謹的文獻、資料、報導進行分析整理,也加入了人物的訪談,強化主要議題的深入,增加閱讀的趣味。第一章:草莽・鹿嗷・原民馳。第二章:日治・和民・荒地開。第三章:神社・

役場・小學校。第四章:初遇・修行・證嚴事。第五章:甘蔗・鳳梨・茶飄香。第六章:社區・飛行・紅烏龍。 作者簡介 王鴻濬 出生於臺灣臺南麻豆鎮,美國密西根大學自然資源與環境政策博士,目前擔任國立東華大學教授兼任人文社會科學學院院長。曾任國立東華大學特聘教授、美國傅爾布萊特學人、日本岡山大學客座研究員、中央研究院臺灣史研究所訪問學人、東亞環境史學會(AEAEH)副會長。 長期關注臺灣永續發展課題,擔任行政院花東地區發展推動小組委員、行政院環保署環境教育審議會委員、環境教育基金管理委員會委員、財團法人高等教育評鑑中心基金會系所評鑑訪視委員。 著有叢書:《1922無盡藏的大發現》

、《森林・部落・人》。即將出版叢書:《戀戀摩里沙卡》、《2019 Taiwan Vietnam Environmental Education: Climate Change, Natural Conservation, and Community Participation》。 主編語 序 鹿野地圖 1.草莽.鹿嗷.原民馳 2.日治.和民.荒地開 3.神社.役場.小學校 4.初遇.修行.證嚴事 5.甘蔗.鳳梨.茶飄香 6.社區.飛行.紅烏龍 代結語 參考文獻 自序 為鹿野寫一本具有質感的旅行手札,藉由本書內容與親自的深度旅遊,發現鹿野的人文與自然之美,一

直是我非常想完成的工作。第一次前往鹿野是十幾年前,為了永安社區的「玉龍泉」生態步道的輔導,大約同時,也因為「鹿鳴溫泉酒店」的興建,去做了環境影響評估案的審查。從此之後,協助鹿野鄉龍田、永安村的社區營造推動,以及環境教育設施場所的輔導工作,造訪鹿野的次數愈來愈多,也更加深入認識鹿野自然風光,以及迷人的文化底蘊,促成了寫這本書的動機。 希望本書有「拋磚引玉」的功用,讓喜愛深度文化旅遊的旅人,可以在探訪鹿野之際,產生內心悸動的共鳴。 本書能夠完成,首先要感謝潘永豐先生的支持。潘先生的家族在日治時期,就由臺灣西部移居至鹿野高臺,是開拓地方的士紳。到了他父親這一代,因為照顧高臺地區原住民,以

及當官時期守正不阿,深獲地方的愛戴。潘永豐先生在父親身教的薰陶下,律己甚嚴,但寬以待人,在長達三十一年的鹿野地區農會總幹事職務上,不但建樹頗豐,也為農業產業奠定了基礎。除此之外,潘先生鼓勵追求真理,以慈悲與愛宣揚善念,因此,他不但是基督長老會鹿野教會長老,也是佛教慈濟功德會榮譽董事。他曾說:「佛教講慈悲,與耶穌說:我就是道,一生講仁愛,捨命救贖世人的真理是一樣的道理。」 我以鹿野地區發展歷史為軸線,來架構這本書的章節內容。「草莽、鹿嗷、原民馳」是本書的序曲;可以追溯至清政府「經營」後山,在卑南設置「卑南廳」或稱「南路廳」開始。然而,大規模移民開墾,始於日治時期的大正年間,在鹿野設置了全臺

第一個「私營移民村」。這段期間,許多內地(日本人)的農業移民移居於此,開始築堤興圳、開荒墾地、種植甘蔗,提供臺東製糖株式會社製糖原料。鹿野,逐漸的成為內地與島內移民的熱點。 建立相當於現在龍田村的規模與設施,大致上於此時已臻完備。村內有煤油燈路燈、青年會館、臺東製糖株式會社事務所、鹿野庄役場、鹿野高等尋常小學校、鹿野高等尋常小學校附設「托兒所」、神社、神田全次醫師診療所、公共澡堂(風呂)、牛水飲溜池(牛隻飲水池)、火見の櫓(防火瞭望臺)等設置一應俱全,為當時臺東廳內規劃最完善的社區之一。如今再度造訪,沿著光榮路而行,兩側的木構建築仍然依稀可見;或整修待復,或傾頹於荒草之間,但已非當日熙嚷

往來的市街景況了。 臺灣光復後,仍然有許多西部移民選擇墾殖移居於鹿野。主要原因是西部可耕地都已經開發,不斷成長的人口,需要尋找更多的「安身立命」之處,來維持家計生活。尤其在民國四十八年的八七水災之後,帶來大量的西部移民,他們在鹿野地區胼手胝足,為建設新家園而努力。 在眾多西部移民者之中,最受矚目的,便是來自臺中的證嚴法師。她堅定的選擇向佛之路,前來臺灣東部修行的第一個落腳掛單之處,便是鹿野龍田村的崑慈堂。她在鹿野時間不長,但留下了「慈濟樹」─歡喜做,甘願受,以及證嚴為尋找證道,一段巒山冒險故事的「智慧之路」步道。 如今,鹿野高臺的熱氣球活動,已經成為暑假期間全國的熱門活動,加

上鹿野茶區產製的「紅烏龍」的盛名,產業發展帶來了觀光人潮,地方經濟也跟著活絡起來。此時的鹿野正吸引了新的一批移民,前來定居,然而「新」與「舊」之間,也正激盪著鹿野「社區復興」的新文化。我相信如同一世紀以前,一批滿懷著希望的移民,遠渡重洋,移居於此,撰寫著他們自己的歷史,編織那一個時代的故事。鹿野人,在任何可發展的機會上,永遠不會停下腳步,下一階段,正等待他們的摸索前進,創造歷史。 二○一九.八 崑慈堂——鹿野慈惠堂 早期居住在鹿野鄉龍田村村民有信仰「瑤池金母」者,都得前往寶華山慈惠堂祈神,往來兩地,交通耗時。民國四十七年(一九五八)一月二十日,當地村民林文定等人從寶華山迎請「瑤池

金母」令旗奉祀。最初令旗奉置於林宅,但因為祈拜者日眾,原址不敷使用,於是信徒集資於今址建廟(位於日治時期的鹿野神社範圍內),並與媽祖合祀,名為崑慈堂。 崑慈堂奉祀的神明除了瑤池金母、天上聖母(媽祖),還有釋迦牟尼佛、玄天上帝、臨水夫人、中壇元帥等,充分顯示移民村民間信仰與宗教融合的特性,由於主神是民間所稱的「王母娘娘」,因此又稱王母娘娘廟。崑慈堂為花蓮慈惠堂系統,每年都須赴花蓮慈惠堂進香,所以也被稱為「鹿野慈惠堂」。 記憶的起點:龍田文物館 崑慈堂在陳炳榕主委負責廟方業務期間,積極推動地方文史工作。幾年前與仙人掌工作室合作,設立「龍田文物館」,搶救與保護日漸稀少的龍田文物。文物館設在崑慈堂的「

善房」,原來是放置神轎及祈神敬天的神器之處,現在也是遊客來到龍田村的必訪之地。 龍田文物館收藏了當地居民提供的歷史文物,以向居民「借展文物」之名,把收藏的文物暫置於館內,經整理、編號後展出。展品以農家器具、家庭器物為主,有農村的牛車、腳踏車、鋤、耙、鐮刀、各種造型的電土燈,農家裡木製的碗盤櫥、圓形餐桌、長板凳、竹編嬰兒搖籃等,可說是認識龍田村的起點。 苦楝大樹證嚴好朋友 崑慈堂前有一棵苦楝,樹高三十公尺以上,樹冠伸展四方氣象萬千,胸徑寬闊,可為兩人伸手圍抱,被慈濟人稱為「慈濟樹」,不但是崑慈堂前的自然地景,也具有豐富的人文意涵。

民宿經營模式之研究-以無米樂荷蘭井湧泉民宿為例

為了解決鹿野農會總幹事 的問題,作者金潔愉 這樣論述:

近年來,因社會經濟安定、國民所得水準的提升與旅遊經驗的增加,使得國人旅遊方式由觀光形式轉為體驗形式,民宿經營方式也因此有所改變。民宿產業的型態與主題千變萬化,民宿產業在台灣已有近40年的光景,已形成出一種地方生活產業的新興發展模式。2005年因在菁寮拍攝的「無米樂」紀錄片在全臺上映,引起全臺灣對無米樂社區的關注。無米樂荷蘭井湧泉民宿位於無米樂社區最繁華的老街地帶,具有當地特色,與當地社區之間也有很深厚的連結。本研究目的在於了解個案民宿如何結合在地文化與探討個案民宿之經營模式。本研究以半結構式訪談方式,以無米樂荷蘭井湧泉民宿之經營者、社區總幹事、住宿旅客為訪談對象,探討民宿業者如何結合在地文化

,獨創地方性之體驗活動以及強化地方文化資產。無米樂荷蘭井湧泉民宿保留三合院的原有特色風貌,以結合在地文化觀光及體驗行程為主要經營特色。經營者認知到,若要提高民宿的住宿率,則要與社區共同努力,創造民宿與社區雙贏的關係。可以說經營者經由經營整個社區,而帶動整個社區與自己的民宿。在行銷上,則善用政府的資源共創經濟。無米樂荷蘭井湧泉民宿保留了古老的文物、發展在地特色並結合當地的人文與工藝,共同努力展現農村社區的軟實力。是整體社區、農村文化、古老生活美學的一種概念。經營者藉由提升與帶動整個社區的發展促進民宿的住宿,可以說是藉由整合社區的資源,達到共榮的理想。

屏東縣林邊鄉「黑珍珠」蓮霧的傳奇與危機

為了解決鹿野農會總幹事 的問題,作者黃仰玫 這樣論述:

蓮霧是在17世紀時由荷蘭人引進,在民國50年代(1960年代)蓮霧是家門前自長自落而沒有經濟價值的果樹。自民國54年(1965)林邊鄉鄭介石先生在崎峰的鹽水埔地,開始技術性種植南洋種的粉紅蓮霧之後,蓮霧搖身一變,成為經濟作物。由於鄭介石在鹽埔地所生產的蓮霧又黑又小又甜,因此沿用枋寮友人鄭新河所命名的「黑珍珠」。鄭介石及蓮霧先驅者的收益,吸引了產業經營失敗的蕉農、稻農及養殖戶,使得林邊的地貌改變為以種蓮霧為主。當時林邊鄉的地理環境,無論是氣候、土壤、空氣(海風)、水(海水入侵),都相當適合蓮霧生長,更因位處地層下陷區,所產蓮霧品質與口感與眾不同。在民國70年代(1980年代),林邊鄉已能經由產

期調整,產出冬天的蓮霧。民國72年(1983)時任省主席的李登輝造訪林邊鄉,視察蓮霧技術改良成果時,誇讚林邊鄉蓮霧是他吃過最大、最甜的蓮霧,經由媒體的報導,林邊鄉的蓮霧聲名大噪、享譽全臺。林邊鄉「黑珍珠」傳奇,結合了「天時、地利、人和」各種因素的配合。但是隨著栽植技術的進步,許多新品牌、新品種的蓮霧也紛紛問世,林邊鄉「黑珍珠」蓮霧的挑戰接踵而來。筆者將其分為自然環境與人文環境的挑戰。自然環境的挑戰方面,林邊鄉除了面對和其他地區一樣的氣候問題、鳥類及病蟲危害等,更面臨了其他鄉鎮所沒有的危機──持續的地層下陷,使得許多可耕種的良田,已經廢棄而無法耕種。而在人文環境的挑戰方面,則包含:政府加入WTO

對國內及國外蓮霧市場的影響、政府無法保障臺灣蓮霧外銷中國大陸的市場;而各地、各品種的蓮霧紛紛問世,也衝擊著林邊「黑珍珠」蓮霧等等。其中,又以臺農到中國大陸種植蓮霧,並在當地進行技術指導,使得臺灣種植蓮霧的技術外流的隱憂最堪慮。對於林邊「黑珍珠」蓮霧的未來,筆者針對問題提出建議,並提出研究時的發現。