麻布材質的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林木德寫的 A DO GU 述說臺灣史 和羅伊德.瓊斯的 在荒島上遇見狄更斯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站可愛造型麻布材質木棍逗貓棒 - Whisper也說明:尺寸:棍長40CM、粗0.7CM、彈力繩長60CM ☑ 材質:麻布/木頭☑ 款式:小鳥款/南瓜款/桃心鼠款/老鼠款 所有商品出貨前皆經品檢確認,因人為/個人因素造成商品損壞, ...

這兩本書分別來自波洋文化事業有限公司 和時報所出版 。

國立臺灣科技大學 色彩與照明科技研究所 林宗翰所指導 王琪瑄的 應用LED燈於擷取法向量貼圖之研究 (2016),提出麻布材質關鍵因素是什麼,來自於法向量貼圖、LED燈、電腦圖學。

而第二篇論文亞洲大學 數位媒體設計學系 林青玫所指導 蕭靜芬的 天然藍靛復染色彩表現之研究 (2014),提出因為有 天然藍靛染料、蘇木、色差值、測色的重點而找出了 麻布材質的解答。

最後網站Substance Designer粗麻布材质制作教学-哔哩哔哩 - BiliBili則補充:https://www.aboutcg.com布料是场景和角色制作中常见的 材质 ,虽然SP自带了一些,但是种类还是相对单一。本教学向大家演示如何在SD中制作一款粗 麻布 的 材质 , ...

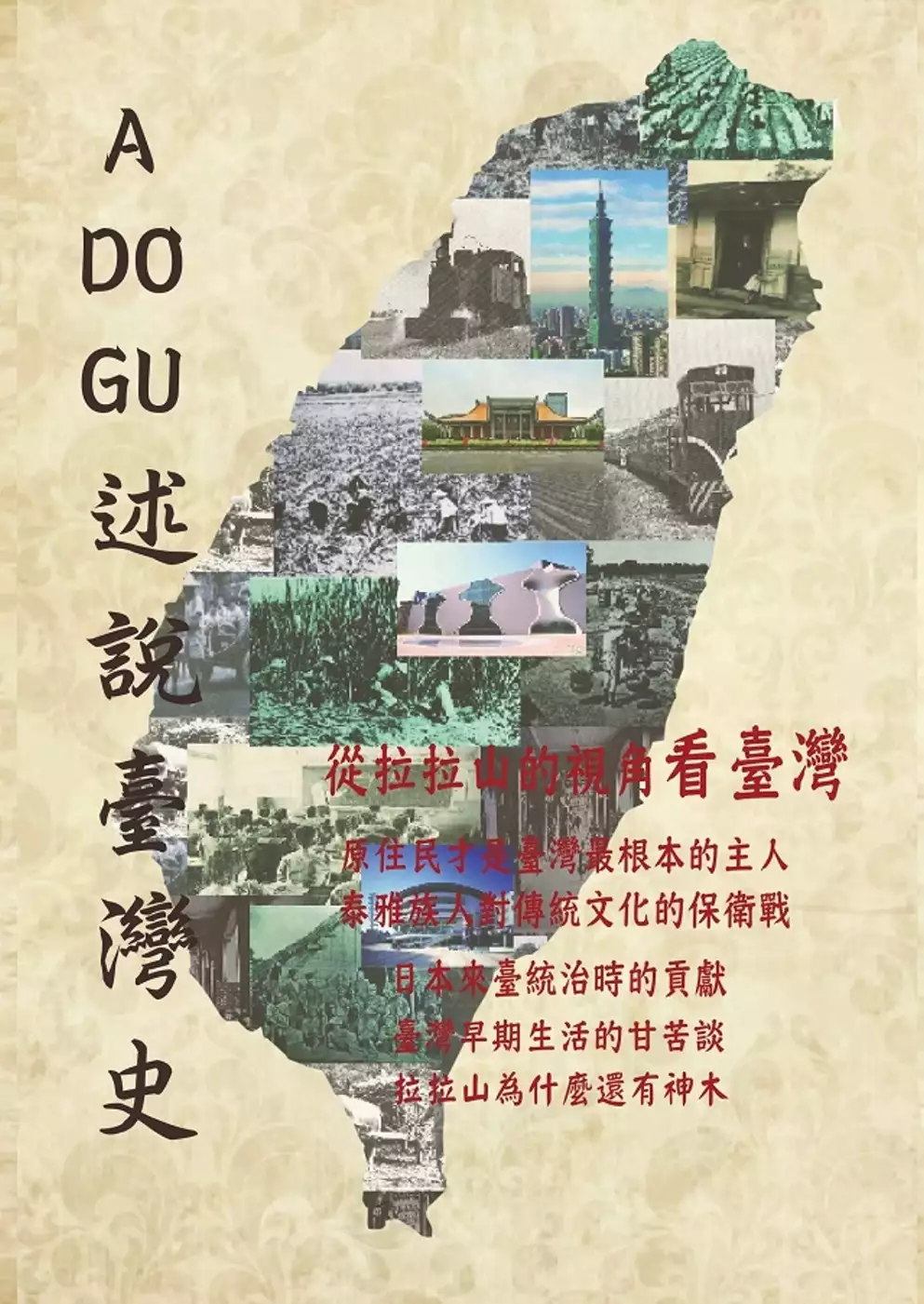

A DO GU 述說臺灣史

為了解決麻布材質 的問題,作者林木德 這樣論述:

一位拉拉山原住民的回憶錄,訴說臺灣早期生活的甘苦,以及泰雅族人對傳統文化的保衛戰 ◎ 本書由作者的口述及手稿編輯而成,敘述二戰前後台灣的生活以及北台灣泰雅族的文化傳統。 ◎ 從食衣住行、政治、教育、醫療、人文歷史等面向,討論土地的種種問題。 ◎ 換個角度看歷史,由原住民的角度看日本人、台灣居民,對其的種種互動與衝擊。 臺灣早期成長環境的印象包含蒸汽火車頭、防空洞、引擎在前的黃白公車、圓山動物園等等。慢慢的隨時代進步,這些景、物也看不到了,許多現在認為理所當然的,實際上是前人慢慢推動的,時間的巨輪慢慢轉動,台灣經歷了漢人的移民,衝擊台灣的主人--原住民。原住民的生活範疇跟

文化,日本外來政權的統治、建設甚至將台灣牽扯入戰爭的破壞而動盪不安,我們的先人們及上一代也隨時代的波浪緩緩被推動著,他們的回憶也成為我們小時候百聽不厭的故事……。作者的回憶故事,為台灣這塊土地留下見證。 作者在拉拉山上透過他孰悉的日語跟泰雅族的耆老訪談過,進而了解泰雅族人的善獵,織布及紋面的文化。令人驚訝日本人當時因為拉拉山的交通極為不便,征服泰雅族竟然花了很長的時間,幸運的是拉拉山是最晚被日本人開發,讓深山裡的神木及森林得以保存。 泰雅族人面對外來的統治也打壓了原來的傳統文化及語言,紋面及信仰的喪失分散了他們族人的向心力,母語的消失、族人的傳統也變成傳說,猶如失去了根,就像高山的神木少

了水源的滋養又受到颱風或人為的破壞,岌岌可危。 作者簡介 林木德 (德:A-DO-GU) A-DO-GU為日本音,當時學校裡以日本發音,玩伴用為乳名。 出生於西元1933年(民國22年)的宜蘭羅東一處小農村,同時也是處於昭和八年的日據時期,其所處是一個政治更迭變化的時代,所有的食衣住行及政治經濟亦急速且劇烈的改變。書中所敘述的內容為其一生至今所經歷的一切。從辛苦的生活開始,經過戰亂,一直到現在安定富足的生活,讓他感到非常珍惜。 第一章 台灣的早期生活 衣、食概況 住、行概況 政經、教育及醫療概況 第二章 台灣島的變化經過 台灣為何變為中國土地 日本

人如何征服泰雅族 日本對台灣的貢獻 日本人留在台灣的遺蹟 台灣在戰爭中與戰後的變化 美援對臺灣的影響 第三章 泰雅族的特性 泰雅族的歷史與文化 泰雅族人的生活 巴陵開發史 第四章 拉拉山的物產 拉拉山的神木 拉拉山的物產 第五章 拉拉山的觀光景點與民宿 拉拉山上民宿的創始 知名的名產景點介紹 第六章 總 結 作者序 臺灣百年來,我感到變化非常非常的大。在20世紀前,這個島的外來人,只留下臺北淡水的紅毛城與台南安平的古堡。日本人殖民臺灣前,一般人民過河、過溪只靠竹筏,走路只有公尺寬的小路,一切只靠人力與牛力維持日常生活。 從1800年起,由英國人發明

蒸汽機開始,而後來內燃機(用燃料之引擎)、電力、火藥以及石油,再經過兩次的世界大戰,更突飛猛進。本來是一個蠻夷之島,經過中國移來的人民與日本人殖民統治,使臺灣開始有一些建設。今天臺灣人應該慶幸自己的命運,今天如果日本仍占領臺灣,臺灣人之命運絕對沒有今天的自主平等與富有,現在臺灣億萬富翁到處都有,百億富翁也並不稀奇。本書中,我所細述的小時候生活以及中年後住拉拉山經營民宿之所有見聞,就是當時臺灣人生活演變之縮影。由於臺灣人肯努力學習、冒險打拼、勇敢,並追隨美、日的科學到世界各地的科學到世界各地打天下,臺灣已經成為世界上無人不知的矽島。社會福利已經超過世界標準。如今仍有十六族的原住民真是奇蹟。因他們

是這個島的原來主人。臺灣有天時地利之優點,科技發展及政治進步,可使我們臺灣變成更自主平等、更幸福、更文明、更健康之寶島。 冬天如何過冬呢?當時所有的布料就是如同寶物一般,一件布料穿久穿破了以後,並不會把它丟掉,而會把舊布料與舊布料重疊並加厚,以手工把它縫起來,做為冬天禦寒的棉襖,當時沒有像現在的塑膠釦子,釦子仍是用布做的古老方式。除此之外,有一部份冬天外衣是以麻布材質製作,因麻布纖維較粗較厚所以用來做外套較適當。台灣當時有一種叫做『瓊麻』,主要生長在南台灣屏東一帶,如沙漠植物,其纖維是製造船用之繩索的原料,早期沒有塑膠纖維,只有這種纖維可在海上使用,當時出口日本最多。但還有一些

苧麻,苧麻除了可以做麻布以外,還有製作麻繩與麻袋作為裝米與糖之用途 冬天老人家為求生禦寒不得不以小火籃來取暖,以求其生命延續,而不至於失溫凍死。晚上睡覺所用的棉被是棉花做的,而這件棉被可能是用過好幾世代,大多是用到因火災或其他災害的關係而消失。一般冬天大部份的人,都集中在灶腳(廚房),一邊用稻草或柴木燒火取暖,另一方面可以燒飯來吃。西元1949年以後,因美援的關係,我才開始有卡其褲可穿。從1950年台灣開始有紡織業。其原料及機械設備大部份從日本與美國進來。因為紡織業的興起,也漸漸改善了我們在穿著上的不足。 當時我們的生活一般只求吃飽,什麼纖維素、蛋白質 維他命,根本也沒有聽說過。每天早晨吃乾飯

,煮飯工具只有灶與大鍋鼎,以稻草及木柴做為能源。因為怕飯煮熟後鍋底變焦,故通常水遠多於米。煮熟後,用竹片做的竹瓢,將米飯撈起來後等乾變成飯。這個鍋內原本多的飯水,我們叫飯湯,是很有營養的湯,如同稀飯。飯後有時把飯湯當做飯後的湯來喝,多餘的再拿去養豬。家裏養的豬大約3~5頭,大部份以蕃薯葉與蕃薯做為飼料,以它的排泄物做為肥料。小時候因為家裡養豬,除割蕃薯葉養豬,最頭痛的是3天左右要挑一次豬糞,參入人糞在內,這也是我們重要肥料的來源。其實當時沒有什麼搬運的工具,完完全全靠人力兩肩挑豬糞,這種工作我大概做了10年左右。也是我在家裡最重要的工作。常常放學後,看到豬糞滿地就不得不挑,又重又臭當然免不了,

重點是糞便只能靠體力來清理。至於養雞才好玩,雞有雞寮,但白天時候就放出來,讓牠們自己去找東西吃,如蟲或散落的米穀等。

麻布材質進入發燒排行的影片

拖了超久終於要來跟大家分享雙11買的戰利品...

雖然有些衣服已經下架了~不過幾乎都是踩雷的那幾件

所以好像還是可以來跟大家分享一下好貨(笑)

這次收穫最大的就是一件黑色夾克外套~不僅超保暖還超便宜阿!

-

//產品資訊//

●條紋長襯衫洋裝(已下架) https://goo.gl/P5xcM6 1:09

棉麻質感的條紋長襯衫,但因為我身高約155cm~所以可以當成洋裝穿,質感算是比較粗糙的手感,穿起來也滿普通的~沒有很推薦大家購買!

●駝色針織無袖外搭背心(已下架) https://goo.gl/P5xcM6 2:26

跟第一件的條紋長襯衫洋裝是一組的搭配,質感同樣也很普通~不過剪裁部分我個人很不喜歡,穿起來會很像麻布袋(?)並不是很好看...而且才穿幾次旁邊的縫線就整個大蹦開...極度不推薦的一款~

●V領針織毛衣(已下架) https://goo.gl/jBh5QH 3:39

再來又是一個踩雷(汗),但這次並不是因為材質不好,而是因為色差太大了...圖片裡面看起來是一個可愛的奶茶駝色,但實品是一個亮橘色~其實整體不難看也不差,只是我單純不愛這個顏色哈,btw影片裡面忘記放上賣場圖片了,大家可以直接點去賣場看~

●灰色針織無袖外搭背心 https://goo.gl/qcZzKV 5:38

如果你有在尋找這種外搭背心的話,這件我真的很推薦!質感很好、很扎實,穿起來也很保暖,整體造型帶點boy的率性感~而且只要簡單搭一件白色襯衫就很好看囉!

●黑白格紋百褶魚尾裙(已下架) https://goo.gl/EpGmWe 7:17

這件裙子穿起來很好看!可惜我太慢跟大家分享...所以下架了(懺悔中),不過因為價格很便宜,所以質感其實沒有到很好~穿久了容易起毛球,而且面料也很薄、沒有內襯,但穿起來滿修飾下半身的~我自己很喜歡!

●假二件長版夾克外套 https://goo.gl/q6s6g3 8:50

這次買到CP值最高的就是這一件!超級厚實的布料不僅防風以外,還有很防寒~裡面就算穿得不多也不會覺得冷,假二件的設計也中和了黑色夾克的Man味,唯一的小缺點就是因為真的太厚實了,所以從背後看起來有點大隻(笑)

●毛絨絨貝蕾帽 https://goo.gl/mfLHq6 11:48

今年秋冬必備的貝蕾帽~比較特別的是這款是一個毛絨絨的材質,以這個價位來說其實算是質感很不錯的單品,大家最在意的掉毛部分,我自己覺得是多少會掉一點,但是不要刻意去搓揉它其實也還好~

●格紋毛呢手機殼 https://goo.gl/hDWozB 13:00

同樣也是今年的流行元素格紋~這次買的是手機殼的部分,帶有點毛呢的材質所以觸感滿舒服的,整體質感也很不錯,不過手機充電收音處沒有包覆到比較可惜~

●千鳥紋金屬框耳環 #黑白千鳥 https://goo.gl/ugjhBa 13:50

超百搭的復古千鳥格紋耳環,質地非常的輕盈~所以戴起來一點都不會覺得有負擔,質感也還不錯,算是我這次買到的耳環中很喜歡的一副!

●白色琥珀(石頭)紋路橢圓耳環 #米色 https://goo.gl/41rtoJ 14:36

和上次淘寶買的琥珀耳環幾乎是同一個系列,只是這次是比較氣質的乳白色系,形狀也是橢圓形~戴起來比千鳥紋耳環再重一點點,但我覺得也不會造成耳朵負擔,不過比起實搭性還是另外二副比較高一點~

●金屬圓圈耳環 #55mm https://goo.gl/YWa74Z 15:15

幾乎是很多女生都會有的金屬圓圈耳環,我直到現在才真正有一副(笑),果然是非常百搭的款式,難怪可以歷久不衰阿!戴起來雖然不是太有負擔,但是要小心不要勾到...不然耳朵真的滿痛的(哭)

-

//來找我玩//

Facebook│https://www.facebook.com/doubleshe116

Instagram│impearl0616

Blog│http://doubleshe61116.pixnet.net/blog

-

//文章版本//

尚未完成,敬請期待

-

This video is NOT sponsored.

此影片非商業合作,純個人分享,如欲轉載/分享,請先來信詢問

→ [email protected]

應用LED燈於擷取法向量貼圖之研究

為了解決麻布材質 的問題,作者王琪瑄 這樣論述:

本研究發展一套使用共48盞RGB LED燈的影像擷取裝置,希望用此裝置來產生法向量貼圖(Normal map)。藉由電腦控制每一盞燈發光照射實驗材質時拍攝一張照片,根據所有拍攝照片合成法向量貼圖。本研究的影像擷取裝置採用標準球進行校正,實驗步驟為讀取照片中每一個像素的亮度數值,加上計算出的球體法向量,利用最小平方法迴歸得知每一盞燈的權重。最後根據使用每一盞燈的權重和拍攝照片每一個像素的亮度,即可製作出Normal map。本研究製作出一張Normal map,最高可使用48張照片去製作,其中照射R、G與B的LED燈各16張。相較於目前市面上簡單即可以製作出Normal map的軟體,需花較多

時間。我們嘗試把所需使用的照片數量減少製作Normal map,以降低所需時程。本研究嘗試使用24張(R、G與B各8張)及12張(R、G與B各4張)照片製作出Normal map,並和一般只使用一張材質照片推算出來的Normal map互相比較。由於Normal map屬於微小結構,並不容易透過直接取得表面的3D資料來驗證,故本研究採用人因實驗來評判法向量的優劣。我們主要選用布料為實驗驗證的材質項目,作為製作3D表面材質的範本。本研究將人因實驗的結果做了ANOVA分析,結果顯示48盞、24盞與12盞燈所產生的Normal map並無明顯差異,意即12盞燈的配置即足夠產生可接受Normal ma

p。與純軟體(Photoshop cc 2017)方法產生的Normal map相比,本研究所產生的Normal map貼圖效果普遍較好,但無統計上的顯著差異。因此本研究所發展的影像擷取裝置較適合顏色單一且不易反光的材質。

在荒島上遇見狄更斯

為了解決麻布材質 的問題,作者羅伊德.瓊斯 這樣論述:

「我父親的姓是『皮利普』,我的名字是『菲利普』,而我小時候的舌頭不靈活,只好把這兩個字都讀成『皮普』。所以我乾脆自稱『皮普』,大家也都叫我皮普了。」以上是Great Expectation的第一章開頭。這一部小說,正好是狄更斯最偉大的作品。狄更斯就是十九世紀最偉大的英國作家。 《在荒島上遇見狄更斯》一書敘述,在一個戰亂中被隔絕的島上,都是黑人,唯一的白人華茲先生能走卻不走,留下來當孩子們的老師,一遍又一遍講狄更斯的名著Great Expectations (本書中譯為《前途無量》),《前途無量》的主角就是皮普先生。皮普是個孤兒,後來被富裕人家收養。他像是一個移民。他正從社會的某一個階層

移民到另一個階層。 在那個什麼都沒有的島上,孩子們只要一閱讀《前途無量》,就彷彿進入了另一個世界,到後來,他們覺得皮普先生也變成了他們的一份子,比魔鬼還真實,因為他們聽不到魔鬼,卻可以聽得到皮普先生說話的聲音。書中的小女孩主角瑪蒂妲最後也逃離島上,也移民到國外,並把華茲先生的故事寫下來。 就像書中敘述:「想要假裝讀一本書,是行不通的。光看一個人的眼神,就知道這個人有沒有真的在讀書。看書的人呼吸方式也不同。一個看書看得入迷的人,根本就會忘記呼吸。一個認真讀者的讀者,就算屋子著火了也不會發覺,只有在壁紙燒起來的時候讀者才會抬頭看發生了什麼事。」本書一層又一層的劇中劇,文學的意涵十分豐富,讓

讀者見識到「閱讀的力量」、「藝術的救贖力量」。 附帶一提,Great Expectations一書的英文版和中文版,以及改編的電影版,在台灣都可以找到。但是此作並沒有一統的譯名:有時譯為《孤星血淚》,有時為《烈愛風雲》,或其他。譯者將此書名譯為《前途無量》,一方面因為這正是英文原名的字面意義,另一方面也因為《前途無量》常被改寫成「前途無亮」,正好也是英文書名的反諷意味。 作者簡介 羅伊德.瓊斯(Lloyd Jones) 於一九五五年生於紐西蘭。他的代表作包括《聲名之書》(Book of Fame)(此書曾獲多種文學獎),《傳記》(Biografi)(此書為《紐約時報》年度推薦好書),《

啾喔》(Choo Woo),《我們在世界的盡頭這裡學跳舞》(Here at the End of the World We Learn to Dance),以及《畫出你的太太》(Paint Your Wife)。他定居於紐西蘭的首都威靈頓。 譯者簡介 紀大偉 台大外文系學士,碩士,美國加州大學比較文學博士,目前任教於美國康乃狄克大學。出版小說集《膜》等等,譯有卡爾維諾小說數種,曾獲聯合報文學獎等等。 大家都叫他「突眼」。就算是在那個年代,當我還瘦巴巴只有十三歲的時候,我想他大概已經知道人家給他取的渾名,可是他不在乎吧。他的眼睛只留意他面前的景物,才不在乎我們這些光腳的孩子。他這

個人,看起來好像見過、知道什麼巨大的苦難,而且沒有辦法把苦難忘記的樣子。他的腦袋大,眼睛也大,眼珠子比任何人的眼珠子還要突出──看起來,他的眼珠子簡直要從他的臉孔蹦開逃走。他的眼珠子,讓人聯想起那種來不及從屋子逃生的罹難者。突眼每天都穿同一套麻布材質的白西裝。在疲軟的大熱天,他的長褲褲管捲到骨頭突出的膝蓋上頭。有時候,他把小丑的鼻子安裝在他的鼻頭上。其實他自己的鼻子已經夠大了,根本不必在鼻子上安裝一顆紅色的電燈泡。可是他有些時候就是會在鼻子上套上一個紅鼻頭,我們真想不透他為什麼要這樣做──小丑的紅鼻子對他來說,大概有特別的意義吧。我們從來沒有看過他笑。他挺著小丑鼻子出現的時候,我都很想把頭轉開

──因為我以前從來沒有看過像他這樣悲傷的臉。突眼手裡拉了一條繩子,繩子綁在一台手推車上,突眼太太就站在手推車上頭。突眼太太看起來像是「冰后」。在我們的小島上,幾乎所有女人的頭髮都是捲的,可是突眼夫人──葛麗絲──卻把她的捲髮給燙直了。她把頭髮疊成一堆,堆在頭頂上;雖然她沒有后冠可戴,可是她那堆頭髮就像是后冠一樣。她看起來很驕傲,好像根本不知道她自己也是光腳出門的人,跟大家一樣。我只要一看見她的大屁股,就幻想她上廁所的時候會不會把馬桶壓壞。我想像,她的母親當初是怎麼把她從娘胎生出來的呀?她的屁股那麼大。下午兩點半的時候,鸚鵡躲在大樹的陰影裡,俯看人影,人影比剛才拖長了三分之一。原來就只不過是突眼

先生和突眼太太兩個人而已,可是光這兩個人看起來就是大陣仗了。小一點的孩子看見湊熱鬧的好機會,就在突眼夫婦的後頭跟隨。孩子的爸媽紛紛把頭轉開。孩子的爸媽寧可去看一窩螞蟻在發爛的木瓜上頭爬來爬去,也不要看見自己的孩子和突眼夫婦湊熱鬧。有些大人把大砍刀放下來,閒站一邊,等待這場遊行轉去別處。對小一點的孩子來說,這場遊行很簡單:不就是一個白男人拖著一個黑女人走路而已嘛。小孩子看見的世界,和鸚鵡看見的世界一樣。屁股瘦巴巴的小狗坐在地上,一看見蚊子飛過就想去咬。小孩子看見的世界也和小狗看見的世界一樣。可是我們這些大一點的孩子卻察覺出來,事情並不簡單。有時候我們會聽見一點大人的談話。突眼太太──也就是華茲太

太──像鵝一樣,瘋了。突眼先生──也就是華茲先生──現在是在為他以前做過的壞事贖罪。其實說不定他只是和人打賭,賭輸了,所以才做這麼奇怪的事。多虧華茲先生和華茲太太,我們的生活才多了一點神祕感,要不然我們的生活就太平凡了。突眼太太撐一把藍色的陽傘,用來遮陽。聽說,在我們的這座島上,陽傘這玩意就只有這一把。我們不敢提及我們看過的黑色雨傘,當然也不敢問──黑色的雨傘,和那把獨一無二的陽傘,究竟有什麼不一樣啊?我們不敢開口問,並不是因為我們怕被人當作老土,而是因為問太多問題並不好──問太多問題,就會把稀有寶物的價值拉低了,將寶物變成平凡的東西。「陽-傘」這個詞,我們很喜歡;我們才不要為了一些白痴問題而

失去寶物的魔力。再說,我們也知道,只要開口問起那把陽傘的事,就會被大人打一頓,大家還會覺得打得好極了。突眼夫婦沒有半個小孩。不過說不定他們其實有小孩,可是小孩大概長大了,住在別的地方,比如說美國,澳洲,英國。突眼夫婦是有本名的。突眼太太名叫葛麗絲,是黑人,就跟我們一樣。而突眼先生本名叫做湯穆.克里斯謙.華茲,是白人,他白得像我的眼白一樣,只不過我眼白的白色很健康,可是華茲先生的白色不大健康。

天然藍靛復染色彩表現之研究

為了解決麻布材質 的問題,作者蕭靜芬 這樣論述:

台灣藍業發展最興盛的時期約為嘉慶至同治年間(1796~1875),十九世紀起台灣古城鎮多處創立染坊,所染之「烏布」、「青布」品質優良而聲名遠播,卻於二十世紀初葉隨著茶葉的快速興起、化學染料的取代而逐漸沒落。目前復原及推動藍染工藝已有二十年,但大多數人仍對於藍染工藝有許多疑問,因此本研究使用蘇木與藍靛二種染材,在相同的材質、時間、染色濃度實驗,以不同染色方式及先後染色順序差異的套染方式,找出最佳的方法,目的希望建立台灣藍染之天然染色的色譜,找出最佳的染色方式及組合色彩。透過染色實驗及測色後可以發現下述推測:1.復染次數少時,手動染色布表色彩深於垂吊染色,但隨著次數增加,兩者色差值在復染第10次

時接近平衡,且復染10次以上,其色差值愈小,因此復染次數達10次以上,可採用垂吊染色,並使用機器取代人工可有效節省人力,以降低人工成本及職業運動傷害。2.被染物為蠶絲布時,在後染蘇木的條件下表現優於先染蘇木,其色彩較深及偏紅,與文獻上之結果相符,因此可以推論中國古代以藍靛及蘇木套染出葡萄紫等之色彩,材質以蠶絲布為主。其色相從偏紅到偏紫產生豐富的色彩變化,可增加藍靛染色色彩的豐富性。3.在先染蘇木或後染蘇木的條件中,棉布及苧麻布材質測色以先染蘇木的表現優於後染蘇木,因此建議使用先染蘇木後染藍靛的染色方式,但若材質為蠶絲布時則建議以後染蘇木效果較佳。4.本次研究以先染蘇木後染藍靛、先染藍靛後染蘇木

、單染藍靛三項條件,使用垂吊染色、手動染色等二種方式,棉、苧麻、蠶絲各2種共計6種材質,復染藍靛1~20次,共染出720片試片,在150組染色結果比較下有10組色差值在允收範圍,表示在上述設定的條件中不同設定皆會影響其染著色彩變化。

麻布材質的網路口碑排行榜

-

#1.麻布袋工廠各式麻布材質製作,客製化麻布提袋訂製 - 誼源國際

麻布 袋工廠,提供不同麻布面料棉麻、細麻、粗麻選擇,依照需求訂製不同麻布袋型如束口袋、方形袋、水餃包等,從報價、打樣、生產到交貨,專屬麻布袋客 ... 於 eewin-printing.com -

#2.藍牙喇叭推薦! 2023年20款CP值藍牙喇叭集評(PTT熱議款)

這款中間是麻布材質,覆蓋了音箱的出音口,出音的部分跟小米的戶外喇叭不一樣不是360°的,是集中在前面的部分。Henry個人覺得滿特別的還有它下方這個開孔的設計這 ... 於 techteller.com -

#3.可愛造型麻布材質木棍逗貓棒 - Whisper

尺寸:棍長40CM、粗0.7CM、彈力繩長60CM ☑ 材質:麻布/木頭☑ 款式:小鳥款/南瓜款/桃心鼠款/老鼠款 所有商品出貨前皆經品檢確認,因人為/個人因素造成商品損壞, ... 於 www.whispeat.com -

#4.Substance Designer粗麻布材质制作教学-哔哩哔哩 - BiliBili

https://www.aboutcg.com布料是场景和角色制作中常见的 材质 ,虽然SP自带了一些,但是种类还是相对单一。本教学向大家演示如何在SD中制作一款粗 麻布 的 材质 , ... 於 www.bilibili.com -

#5.柔軟特殊麻布材質格紋兩件式套裝 |PopChill 拍拍圈

柔軟特殊麻布材質格紋兩件式套裝 . $499. + 299 即享安心購(正品鑑定及90天退款保障). 購買. 超級讚的懶人套裝裡面也可以搭配襯衫作多層次穿搭 於 www.popchill.com -

#6.素色厚款棉麻布

素色棉麻布為棉麻混紡布料,素色棉麻布是固定幅寬布料,使用範圍廣泛, 依照需求,此款面料偏厚可作為抱枕、窗簾、門簾、桌巾等使用! ... 材質:棉麻布. 產地:台灣. 於 www.cocochishouse.com -

#7.餐巾紙【小麥手作舖】0980555851 蝶古巴特decoupage 拼貼

餐巾紙【小麥手作舖】0980555851 蝶古巴特德國餐巾紙拼貼膠拼貼彩繪專用紙棉紙木器胚布DIY 材料黏土帆布袋Decoupage. 於 www.shop2000.com.tw -

#8.麻布手套- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年2月

麻布手套價格推薦共154筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品 ... Card View. 【BlueCat】聖誕裝飾把手套4入裝麻布材質保護套微波爐冰箱把手烤箱把手裝飾用品耶誕派對 ... 於 www.lbj.tw -

#9.日本zootie - 純棉仿麻布材質長裙-黃 - 媽咪愛

日本zootie - 純棉仿麻布材質長裙-黃. 商品編號:502603. 商品特色. 日本Zootie ✦ 質感百搭日系女裝 ... 於 mamilove.com.tw -

#10.苗栗窗簾蛇簾麻布材質 - 窗飾

苗栗窗簾蛇簾麻布材質. 由 沐爾窗飾 · 棉麻蛇型簾. 文章導覽. ← 上一篇媒體. 關於我們. More 提供業主完整且細膩的居家設計服務,呈現創新風格與質感兼具的生活空間, ... 於 0987198601.com -

#11.{老大・布知道}天然纖維入門課,棉麻第一講

我是覺得棉麻材質就是要一點點皺皺的才有水(你們年輕人在說的「質感」),想要衣服滑滑的、順順的,可以用熨燙機稍微整燙一下。這樣的基本保養照顧對每種 ... 於 www.xuxuwear.com.tw -

#12.寬幅棉麻布/台灣八哥5號/麻粉灰 - 印花樂

印花樂棉麻布為棉與麻混紡材質,既保有棉質的柔軟感受,又有麻料的帥氣個性,色彩更具層次感。 於 shop.inblooom.com -

#13.【環保棉麻布袋】 - 百驥股份有限公司Bychi

材質 :棉麻、天然原色(淡米色) ※39x29cm(不含提袋) ※堅固、耐用、天然環保. 頁面: 1. 【客製】環保棉麻肩背袋/ 環保手提袋/ 棉麻布包@ 婚禮小物、文創小物、活動贈品. 於 www.bychi.com.tw -

#14.清秀佳人布坊

各類布料.進口布料.日本卡通布料.拼布材料.手作材料包.紙型圖解.玩偶材料包等. 於 www.pb22.com.tw -

#15.布料選擇-帆布/ 棉布/ 麻布/ 牛津布袋/ 尼龍布袋 ... - nannangoods

帆布袋的材質和棉布袋的材質一樣,都是棉製作的環保天然布料, 可以自然分解。 實用耐用。 可以清洗。 幫助講究自然環保,及親近的品牌提升形象。 於 nannangoods.com -

#16.[麻布] 黃麻粗麻麻布袋 - 手作布料,材料,課程- The cozy 樂可布品

布料特性留意❗️ 麻布屬於天然纖維布料,會有下列正常情況,恕不列入退貨範圍*布料未經過多的化學加工處理,本身會有味道,如介意可放置於通風處數日讓味道散發*植物 ... 於 www.thecozyday.com -

#17.麻布是指以各種麻類植物纖維製成的布,具有柔軟舒適 - 華人百科

中文名稱. 麻布 · 外文名稱. gunny (cloth); linen; · 製作材料. 亞麻、苧麻、黃麻、劍麻、蕉麻等 · 特點. 柔軟、耐洗、耐曬、防腐、抑菌 · 用途. 休閒裝、工作裝、環保包裝等. 於 www.itsfun.com.tw -

#18.何謂麻布面料?前世今生都在這裡 - 每日頭條

麻布 是以苧麻、亞麻、黃麻、羅布麻、大麻、劍麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。麻布製成的產品具有透氣清爽,柔軟舒適耐洗、耐曬,防腐、抑菌的的特點 ... 於 kknews.cc -

#19.楓木印章-麻布材質- 設計館貝登堡K-KINGDOM 印章/印台- Pinkoi

台灣原創設計師設計的藝術楓木印章嚴選北美楓木材質,台灣製造的優良品質,木頭顏色質樸自然明亮無雜點,為手作增添無限創意. 於 www.pinkoi.com -

#20.保養維護方式 - ROBINMAY

3. 因帆麻布材質有毛細現象,請避免大面積清洗,以免汙漬與水痕擴散。 【尼龍材質】. 1. 若有汙漬,切勿直接水洗,請先用橡皮擦輕輕擦拭或微濕棉布局部清理。 於 www.robinmaybag.com -

#21.手作森林[ 影音教學日本製棉麻布復古吊帶短褲DIY 材料包]

手作森林[ 日本棉麻布吊帶短褲DIY 材料包]S尺寸80-90cm NT840M尺寸100-110cm NT990L尺寸120-130cm NT$1140難易度內夾棉: ... 於 www.handmori.com -

#22.麻布 - 中文百科知識

英文名:gunny (cloth); linen;. 拼音:mabu; 製作材料:亞麻、苧麻、黃麻、劍麻、蕉麻等; 特點:柔軟、耐洗 ... 於 www.jendow.com.tw -

#23.Yahoo奇摩拍賣- 豬豬日本拼布/黑色圖騰/棉麻布材質 - LINE購物

豬豬日本拼布/黑色圖騰/棉麻布材質哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供Yahoo奇摩拍賣惠價格、歷史低價、LINE POINTS點數回饋,與其他賣場的同款比價資訊! 於 buy.line.me -

#24.【綠家居】克普英式國旗棉麻布三人座沙發椅(3人座)

桐木實木椅身+高質感棉麻布. 美型英式國旗風+拉扣式椅背. 三層式高密度泡棉+絲綿材質. 免組裝免運費. 全館新竹以北免運費. 苗栗以南金額滿12000以下單件運費300元; ... 於 www.gh-home.com.tw -

#25.材質介紹-不織布袋,環保購物袋,帆布袋,束口袋 - 御璽有限公司

麻布 是指麻類植物纖維製成的布,具有透氣清爽、耐洗、耐晒、防腐等特點。大部分用於包裝材料,比如說糖袋、鹽袋等。黃麻纖維的單纖維比較短,所以這個纖維容易掉 ... 於 uhi-bag.com -

#26.麻布是什么材料?麻布料的种类及优缺点 - 腾讯网

麻布 是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽,柔软舒适耐洗、耐晒,防腐、抑菌的的特点。一般来 ... 於 new.qq.com -

#27.大麻布材質購物袋- 包包與錢包 - 旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買大麻布材質購物袋. 於托特包中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#28.認識麻纖維

古埃及祭祀時經常被使用的鏡子也是使用麻布包裹,古希臘,羅馬人也是經常著用, ... 麻纖維普遍被認為是只適合夏天的面料,但其實是一年四季都通用的材質, 於 www.machismo.com.tw -

#29.Top 200件麻布材質- 2023年3月更新- Taobao

布紋布料牆布高清無縫貼圖沙發粗布棉布亞麻布3D材質SU紋理素材庫. 7人說“好用的很”. ¥. 4. 已售100+件. 收藏. 200+評價 · 高檔彩麻卷麻布材質鮮花包裝材料麻布花束 ... 於 world.taobao.com -

#30.粗棉麻布檳榔純色染(淺) - 永續材質圖書館

粗棉麻布檳榔純色染(淺). 2/3. Rough Cotton linen cloth Betel nut pure color dye(Light) ... Material Features 材質特性. Supplier Information 廠商資料. 於 sml.pidc.org.tw -

#31.北歐麻布餐墊 - 生活空間

材質 特色棉麻材質,透氣優點。可當茶巾、桌布、隔熱墊等相關功能使用。 多種顏色挑選,一次滿足包色癖好的你。 尺寸規格約40x40cm保養與清潔1. 常溫局部搓揉水洗或放置 ... 於 www.myselfspace.net -

#32.新款復古麻布材質Converse即將上市!是包鞋、又是拖鞋?穿 ...

新款復古麻布材質Converse即將上市!是包鞋、又是拖鞋?穿脫便利的設計真的超適合懶人的!4. 2021 年3 月17 日 SHIH ... 於 cbook.tw -

#33.黃金三角棉麻布 - 手作點子

材質 :棉麻布. 單位:尺. 幅寬:約110公分. 產地:日本. 手作點子布料裁剪說明. ※ 商品顏色可能因拍照時的光線而有所變化,網頁呈現照片顏色僅供參考,實際顏色依實品 ... 於 www.jhmission.com -

#34.#客製化手提印刷麻布袋-台北富吉林實業有限公司

富吉林公司是一間手提袋,購物袋製造工廠也是專業客製化麻布袋.我們可以客製不同尺寸麻布袋,麻布袋也可以印刷不同 ... 提把材質:特多龍織帶材質, 走馬特多繩或麻布材質 於 www.fujyilin.com -

#35.麻布材質圖片 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到約26740張麻布材質圖片,阿里巴巴的麻布材質圖片大全擁有海量精選高清圖片,大量的細節圖,多角度拍攝,全方位真人展示,為您購買麻布材質相關產品 ... 於 tw.1688.com -

#36.【L型沙發】勝億沙發傢俱批發

>SY851鄧尼爾L型布沙發. 價格:21800元. 尺寸:寬340×深182×高85cm (坐高40cm) 材質:外材:高級麻布(全可拆洗) 內材:高密度泡棉+實木椅架 ... 於 www.618.tw -

#37.麻布材質杯墊 - 紅點創意行銷有限公司

麻布材質 杯墊. 規格介紹: 產品編號: 003-00021. 可印製圖案或LOGO 尺寸約10X10CM. 本公司接受客製不同尺寸不同材質杯墊. 本產品照片為客戶指定印刷圖案. 於 www.question.com.tw -

#38.【循環經濟】麻布袋去哪兒? | 生態綠股份有限公司

裝咖啡豆的麻布袋,因為不同產地其編織材質與印刷圖樣會有所不同。基本上可以從材質與網印上的圖樣粗略的區隔。一般來說非洲的麻布袋質地較粗獷, ... 於 okogreen.com.tw -

#39.棉麻布:概念,優點 - 中文百科全書

棉麻布具有黃麻特有的粗狂風格,但手感達到同類亞麻布的水平,價格比亞麻低廉。 ... 布簾按材質分有棉紗布、滌綸布、滌棉混紡、棉麻混紡、無紡布等,不同的. 於 www.newton.com.tw -

#40.純色窗簾亞麻窗簾麻布材質窗紗透光窗簾氣氛窗簾薄 ... - 樂天市場

純色窗簾亞麻窗簾麻布材質窗紗透光窗簾氣氛窗簾薄紗簾分隔房間訂製窗簾-多色【AAA3082】。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。 於 www.rakuten.com.tw -

#41.植物染布料怎麼挑 - 荒草事

植物染以植物作為染劑,所以選用的布料也需要使用天然材質布料,如果用 ... 強韌、吸水和快乾,所以更加適合製作夏季衣服,但麻布同時亦比較容易皺褶. 於 gausiyina.com -

#42.麻布材质模板免费下载-六图网

六图网为您提供麻布材质设计作品免费下载服务,您还可以找到麻布材质图片、麻布材质素材、麻布材质模板等设计素材,我们为您提供麻布材质图片下载,麻布材质模板下载、 ... 於 www.16pic.com -

#43.【客製印刷】無印麻布袋-A3 - 迪捷環保袋

【客製印刷】MUJI麻布袋B5/ 黃麻提袋. 商品名稱/ 無印麻布袋-B5 商品尺寸/ 27x31x16 cm (HxWxD) 印刷範圍/ 18x25內cm (HxW) 材質/ 黃麻 //一件就可印來圖印製 於 www.igreenbag.com -

#44.棉麻衣就是好穿的5大理由

喜歡so that's me 的老朋友都知道,我們最喜歡使用的布料材質就是這棉麻天然纖維,從選擇布料開始就幫大家做到舒適度的把關。至於天然棉麻到底有什麼 ... 於 www.sothatsme.com.tw -

#45.麻布肥皂袋| Home Work / 家務室

適用手工皂、洗面乳、沐浴乳,肥皂快速起泡,不必費力的搓搓搓,雙層加厚款,麻布材質可溫和去角質,髒汙徹底清除。 掛繩設計,可掛在垂手可得的地方。 於 www.eco-homework.com -

#46.沙發材質該挑哪種?選「這種」布料小孩、寵物再調皮也不怕

4種常見沙發材質大解析. 布沙發材質. 布沙發, 皮革沙發, 貓抓皮沙發, 牛皮沙發. 優點. 於 www.tahan.com.tw -

#47.麻布背景圖片,高清圖庫,桌布素材免費下載 - Pngtree

Pngtree為設計師提供528張麻布背景圖片免費下載,您可以用作手機桌布、電腦桌布,海報背景等各種背景用途。 ... 純布紋簡約麻布材質背景, 布紋, 紋理, 材質背景圖. 於 zh.pngtree.com -

#48.【珠友】10K3孔加大麻布相本/相簿黑-4x6/90枚- momo購物網

推薦【珠友】10K3孔加大麻布相本/相簿黑-4x6/90枚, 台灣製造,安心有保障,每本相本均附贈PP厚實外殼,內頁最多約可放置30張momo購物網總是 ... 相本封面採用麻布材質 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#49.原色| 麻布小方蓋揹袋 - 土力

不同的材質拼接簡單的小方蓋設計,拼接不同的棉麻類材質,讓原色布料也富有變化。 ... 立體編織純棉/ 棉麻/ 水洗麻布 ... 棉麻布為天然布料,所以布上會有棉花籽小黑點. 於 tuliwork.com -

#50.貓頭鷹(灰林鴞)麻布提袋 - 太平山森林遊樂區

貓頭鷹(灰林鴞)麻布提袋 |可手提,亦可單肩背,肩帶長度約26cm |寬30cmX高28.5cmX袋底寬10cm(±1cm) 麻布材質,耐用度高! |灰林鴞| 於 tps.forest.gov.tw -

#51.博客來-【文創集】沛納海時尚棉麻布L型沙發組合(L型沙發+單 ...

... 沙發採用桐木實木骨架椅身+防鏽黑五金腳座材質耐用堅固,搭配三層式高密度泡棉+絲棉等材質製作椅墊,座感舒適,沙發採用高透氣棉麻布材質製造,現在購買專人送到 ... 於 www.books.com.tw -

#52.純色窗簾亞麻窗簾麻布材質窗紗透光窗簾氣氛窗簾薄 ... - FindPrice

純色窗簾亞麻窗簾麻布材質窗紗透光窗簾氣氛窗簾薄紗簾分隔房間訂製窗簾-多色【aaa3082】的推薦商品價格,還有更多純色窗簾亞麻窗簾麻布材質窗紗透光窗簾氣氛窗簾薄紗簾 ... 於 www.findprice.com.tw -

#53.Shmbada 歡迎冬季粗麻布花園旗幟- 優質材質雙面- 展示紅衣 ...

Amazon.com: Shmbada 歡迎冬季粗麻布花園旗幟- 優質材質雙面- 展示紅衣主教和可愛的雪人擁抱聖誕快樂戶外裝飾,適用於家庭庭院草坪庭院門廊- 12.5 x 18.5 英吋(約30.5 x ... 於 www.amazon.com -

#54.帶著自己的購物袋| MUJI 無印良品

若您還沒有自己的購物袋,MUJI無印良品提供不同材質、尺寸與款式的購物袋,您可依據需求選購。 黃麻購物袋. 採用樸質工法,製作出日常生活實用的黃麻購物袋。 於 www.muji.com -

#55.[文創集]奧蕾爾時尚棉麻布實木二人座沙發椅(二色可選)

[文創集]奧蕾爾時尚棉麻布實木二人座沙發椅(二色可選) - 文創集‧傢俱, ‧現代歐風曲線+二色系可選設計‧高透氣棉麻布材質舒適透氣‧採用橡膠木實木椅身~堅固耐用‧三層式高 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#56.UV直噴棉麻布-合崧帆布有限公司

商品資訊. 透過棉麻材質特有的文青質感搭配上 合崧的高品質輸出!! 真的是氣質+質感度爆表唷~ 我們可以客料代印喔 如果有想要應用的特殊布材,也可以自行購買布料,由合 ... 於 www.hesong-canvas.com.tw -

#57.抽屜收納盒- 置物箱 - IKEA

天然材質. KNAGGLIG收納盒設計簡單,使用未塗裝天然實木材質,十分耐用,100%可回收利用的再生材質,為環境進一 ... 於 www.ikea.com.tw -

#58.亞麻派?純棉派?選擇涼爽的夏季服飾,你是哪一派? - Creema

提到夏季服裝材質,最常聽到的莫過於「亞麻」、「棉」。在炎熱的天氣裡,穿著這兩種材質的服裝相當舒服。雖然知道可以運用棉、麻材質的特性製作成服飾, ... 於 tw.creema.net -

#59.麻布_百度百科

麻布 是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽,柔软舒适耐洗、耐晒,防腐、抑菌的的特点。 於 baike.baidu.com -

#60.沙發的材質有哪些4種材質幫你打造舒適客廳 - 愛我窩

另外, 因為這種材質具備很優秀的導熱本領, 所以可以起到冬暖夏涼的效果, 建議南方城市被潮濕悶熱氣候所困擾的朋友們不妨考慮選購麻布材質沙發。 於 www.imynest.com -

#61.Brother 棉T直噴機- 麻布Linen & 帆布Canvas - Google Sites

布料材質分類 · 聚酯纖維Polyester · 尼龍Nylon · 純棉Cotton · 麻布Linen & 帆布Canvas · 皮革Leather · 牛仔布Denim · 超細纖維絨布Microfiber fleece. 於 sites.google.com -

#62.如何挑選沙發布料呢?我們要把這些皮布料優點說給你聽!

布沙發挑選|材質多樣化,想要挑選一套布沙發,卻不知道布料的差別性,多種材質讓你不知如何選擇,不要再傻傻地隨便 ... 棉麻布所製的沙發能為居家風格增添溫馨、療癒、. 於 www.mrsofa.com.tw -

#63.#麻布材質- 優惠推薦- 2023年3月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦#麻布材質商品就在蝦皮購物!買#麻布材質立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#64.台灣造花* 【聖誕飾品】~5.5吋狐狸吊飾~ *麻布材質田園森林 ...

*台灣造花* 【聖誕飾品】~5.5吋狐狸吊飾~ *麻布材質田園森林系風格聖誕樹配件牆壁掛飾居家佈置. 尺寸(cm):長約13*寬約8*厚高約1.5; 材質:麻布製品 地址:台北市 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#65.Echino 棉麻布的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

帛工坊*日本進口正版古家悅子布echino ni-co紫色公車圖pvc防水布*優質棉麻布材質~日本製 · $450. 價格持平. Yahoo拍賣 歡迎來信詢問LINE(943). 於 biggo.com.tw -

#66.雪黛屋~Lian 後背包中小容量防水麻布材質可放A4紙外出休閒 ...

原價$529,優惠$529,限時再打92 折,只要$487!品牌: Lian 進口專櫃型號: TM741 顏色: 如主照片1.2.3.4.5 材質: 防水麻布材質尺寸: 長35. 於 www.pcone.com.tw -

#67.麻布是什么材料 - 全球纺织网

麻布 是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般用来制作休闲装、工作装,也可用来制作环保包装,时尚手袋,工艺礼品,食品 ... 於 www.tnc.com.cn -

#68.「2019臺東工藝材質復育暨年度策展計畫」工藝藝術創作

作品呈現30度的傾斜,將麻布的皺褶做反差角度的連續性變化,形成視覺上的運動效果。不同的視覺變化會轉換不同抽象思維,作品不是單一向度的定義,而是多重解讀。雕塑的色彩 ... 於 aiacc.nttu.edu.tw -

#69.袋袋相傳| L51 手工製麻布束口袋

商品完整呈現台灣早期常見的麻布袋應有的樸素質感。黃麻布觸感加上純人工裁縫,實為富有深厚懷舊質感的包裝商品。 材質:黃麻款式:有平口袋(附繫繩)、束口袋二種 ... 於 www.bagbag.com.tw -

#70.棉麻布- 手工藝品(生活居家) - 人氣推薦- 2023年3月| 露天市集

棉麻布網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 ... 布藏私小舖☆懷舊藍色小碎花*6.5公分銀色弧形口金材料包/棉麻布藝DIY手作口金包零錢包(需自己 ... 於 www.ruten.com.tw -

#71.棉麻布 - 求真百科

有專家研究表明在衣服材料中,添加20%成分的亞麻即可防止高達80%的輻射。亞麻衣服對於面對電腦的白領,孕婦,甚至於準備生育的男女性朋友都較為合適。 於 factpedia.org -

#72.全館產品| 紙博館Paper Museum | 紙素材專家

首頁 · 全館產品 · 美術紙 · 美術紙系列 · 書皮/麻織/麻布 ... 木紋紙系列 · 日本富士/華岩/雪花/砂點 · 書皮/麻織/麻布 · 金點麻紗/帕絲/雜草 ... 材質:紙張120P 於 www.paper-museum.com.tw -

#73.棉麻vs亞麻的差異性| 特性&壞處【四大天王:麻】EP.2

【小主播看天下WOW】20190618 - 衣服 材質 大解密. 大愛電視Tzu Chi DaAiVideo. 大愛電視Tzu Chi DaAiVideo. •. •. 9K views 3 years ago ... 於 www.youtube.com -

#74.麻布材质图片 - 摄图新视界

摄图新视界提供麻布材质高清图片摄影图、麻布材质素材,麻布材质插画下载,每张麻布材质图片均有版权可放心商用. 於 xsj.699pic.com -

#75.YSL 聖羅蘭棉麻布材質托特包附束口袋限定版 質感佳35cm ...

YSL 聖羅蘭棉麻布材質托特包附束口袋限定版 質感佳35cm*35cm. 7. 定價. $499/ 售出2 件. 數量. -+. 付款方式. 現金付款; 全家取貨付款; 7-ELEVEN取貨付款. 詳細內容. 於 tw.bid.yahoo.com -

#76.新竹家具行無背化妝椅工廠新竹東區家具行訂製台南安平餐廳 ...

沙發布料的材質分為很多種類,有常見的亞麻布、棉麻布與涼感布,以及高機能的貓抓布。不同布料的觸感與機能也不同。亞麻與棉麻是最常見的沙發布料, ... 於 blog.udn.com -

#77.布料、真牛皮、貓抓布沙發材質優缺點分析 - 赫里亞

沙發材質代表著不同的生活品味,分析常見的亞麻/棉麻布、牛皮、貓抓布沙發材質優缺點,赫里亞嚴選高品質面料,通過SGS歐盟認證,給您更安心的選擇。 於 www.horia.com.tw -

#78.麻布的洗滌保養麻布材質服裝清洗 - 人人焦點

麻布的洗滌保養,麻布材質服裝清洗,麻布是指以各種麻類植物纖維製成的布,具有柔軟舒適、透氣清爽、耐洗、耐曬、防腐、抑菌的特點。既然優點那麼多,肯定會有很多人穿 ... 於 ppfocus.com -

#79.文創集崔納美型棉麻布L型沙發組合(三人座+椅凳) - 東森購物

桐木實木骨架時尚雙色系水曲柳實木扶手腳座等材質三層式高密度泡棉絲綿材質專人送到府服務免組裝免運費. 於 www.etmall.com.tw -

#80.Online shopaholic - - Facebook

ROBINMAY正版合作代购本週新品_ #麻布材質輕便設計若有非必要得出門狀況#簡便就好少許現金/信用卡/鑰匙一包搞定防疫在家減少出門首選網路購物- #永燦煙花麻布零錢卡 ... 於 m.facebook.com -

#81.楓木印章-麻布材質GT-5711 - 貝登堡

楓木印章-麻布材質GT-5711. 官網商品數量有限,多平台同步販售,訂單成立後如遇缺貨或售完等狀況,客服人員會盡速與您訊息更換商品或退款事宜,造成不便敬請見諒 ... 於 www.k-kingdom.com.tw -

#82.防水麻布都納袋XSL-汽化燈 - 撒野戶外露營用品

琺瑯、鐵、鋁、鈦、等金屬材質在製作過程中皆容易有掛點、夾點(似小白點)產生,此為商品製作時的「正常現象」,並非瑕疵品。本公司不接受因此因素而造成的退換貨,完美 ... 於 www.rfo.com.tw -

#83.P7154L 米白麻布紋_異材質系列_產品資訊_KD環保批批板 - 科定

環保批批板-米白麻布紋. 產品系列. 異材質系列. 產品類別. 布紋. 種類. 麻布紋. 顏色. 米色系(圖). 尺寸. 4尺x 8尺x 2.8mm(薄板); 4尺x 8尺x 3.9mm(薄板) ... 於 www.twkd.com -

#84.【c4d教程】一天一练之麻布材质与木头材质表现效果-哔哩哔哩

打开App,流畅又高清. 【c4d教程】一天一练之 麻布材质 与木头材质表现效果. 指尖C4D. 相关推荐. 查看更多. 【木头材质画法】逢人就推荐,五分钟速成!! 3804 --. 於 www.bilibili.com -

#85.內框麻布

擺件藝術品 · 藝文贈禮品 · 資料上傳教學 · 回首頁 >; 裱框材質 >; 內框麻布 >; 內框麻布 ... 內框麻布. 詳細介紹: 適用於油畫壓克力文藝創作用 ... 於 www.cheng-jiou-kan.com.tw -

#86.棉麻布袋 - 禮品世界

天然材質麻布袋,最貼近您的生活!近來棉麻布袋搜尋熱度大增,許多麻布束口袋、 麻布購物袋、棉布提包、棉布便利袋、鋪棉提袋⋯還有很多棉麻布袋都很棒。 於 www.my168.tw -

#87.摩斯棉麻布沙發高腳設計 - 德川家具

棉麻布材質,觸感滑順,親膚性極佳。 商品尺寸. L型(四人+腳椅):寬270 深144 高95 cm 四人座:寬 ... 於 www.dccasa.com.tw -

#88.超Q圖案麻布立體袋G0005

超Q圖案麻布立體袋. 簡約麻布袋配上超Q LOGO!可愛麻布袋誕生~. 超大容量,麻布材質耐重好提;簡約素色,更能搭配穿搭~. 精細印刷再加一層打底,線條明顯清晰,上色 ... 於 www.bulk.com.tw -

#89.節紗素色棉麻布(5色) - 喜佳網購中心

富有表情感的柔軟加工棉麻節紗素布。 材質:70%棉30%麻尺寸:約30x108公分單位:尺(約30*108cm) 產地:日本厚度:約0.25mm 用途:棉麻材質適合製作夏季的上衣或連身衣 ... 於 www.cheermall.com.tw -

#90.2023年環保購物袋客製推薦 - 採購易

訂製環保麻布袋印刷方法7: 燙金. 由於電鍍鋁的成本低、抗氧化、具有金屬的光澤且可以改變顏色,因此現在的燙金材料主要為電鍍鋁 ... 於 sourceec.com.tw -

#91.【GQ球鞋月曆】潮牌聯名、OG 復刻…9 月球鞋發售資訊懶人包 ...

Stüssy 和Converse 再次攜手打造充滿南加州風情的Chuck 70 High 聯名鞋款,本次鞋面採用鮮豔的亮粉色麻布材質製成,同時鞋側把品牌標誌性的星星改 ... 於 www.gq.com.tw -

#92.【草創拾喜】純棉麻布袋 - 漢方藥浴【嘉義縣青草文化協會】

【草創拾喜】純棉麻布袋. 約16 x 22 cm. 保持原色不漂白純棉麻材質台灣製造,透氣,低敏,SGS檢驗無毒,裝入防蚊包也超適合~. 規格:. 【草創拾喜】純棉麻布袋. 於 www.cyherb.com.tw -

#93.沙發材質種類有哪些?4種常見布料比較! - 內堤弗家居

布面上添加專利技術的防污塗層,對污漬的抵抗較一般棉麻布更優秀也更容易清潔,很適合常常不小心弄髒沙發的族群! 抗汙棉麻布優點: ☆ 耐磨擦☆ 透氣舒適 於 www.natif.com.tw -

#94.厚布/棉麻/特殊材質/卡通 - 拼布花園

厚布/棉麻/特殊材質/卡通. 排列方式 ... 飛機時刻表棉麻布(軍綠色). NT$ 180 NT$ 142. 加入購物車 ... 點點線條棉麻布(淺水綠色底). NT$ 230 NT$ 182. 加入購物車. 於 www.patchworkgarden.com.tw -

#95.熱轉印麻布衛生紙袋(5入) - 奕昇數位印刷

toilet paper bag topic · 熱轉印麻布袋產品簡介 · 奕昇熱轉印專用帆布袋,為麻布材質,布料厚實硬挺,可搭配深T轉印紙、防水墨使用,轉印顏色鮮艷飽和不易掉色。 · 熱轉印 ... 於 www.yistw.com -

#96.麻布是什么材料?麻布料的种类及优缺点 - MAIGOO

麻布 是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽,柔软舒适耐洗、耐晒,防腐、抑菌的的特点。一般来说,麻 ... 於 m.maigoo.com