1949行政院副院長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李澍奕寫的 臺灣省主席年譜:邱創煥 和unknow的 重探抗戰史(二):抗日戰爭與世界大戰合流1938.11-1945.08都 可以從中找到所需的評價。

另外網站行政院院長 - Wikiwand也說明:總統政令以行政院院長副署為條件,近似內閣總理。由於第二次國共內戰爆發,國民政府實行動員戡亂,憲法增設臨時條款賦予總統大權;1949年中華民國政府因國共內戰失利, ...

這兩本書分別來自國史館台灣文獻館 和聯經出版公司所出版 。

國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 邱博舜所指導 張雅倫的 臺灣戰後第一代建築師:林慶豐及其建築機能主義 (2021),提出1949行政院副院長關鍵因素是什麼,來自於林慶豐、戰後建築、現代建築、臺灣戰後第一代建築師、建築機能主義。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 黃士娟、鄭昭民所指導 葉昀昀的 戰後美援體制下的建築生產:以醫療衛生建築為例(1950-1960s) (2019),提出因為有 美援、戰後現代建築、中國農村復興聯合委員會、衛生所、家庭改良、家政的重點而找出了 1949行政院副院長的解答。

最後網站歷任行政院長則補充:第五任院長為歷史學系張力教授(九十七年八月至九十八年一月期間由諮商與臨床心理學系林美珠教授擔任副 。 1912 年至今的历任国务院总理和行政院长中华 ...

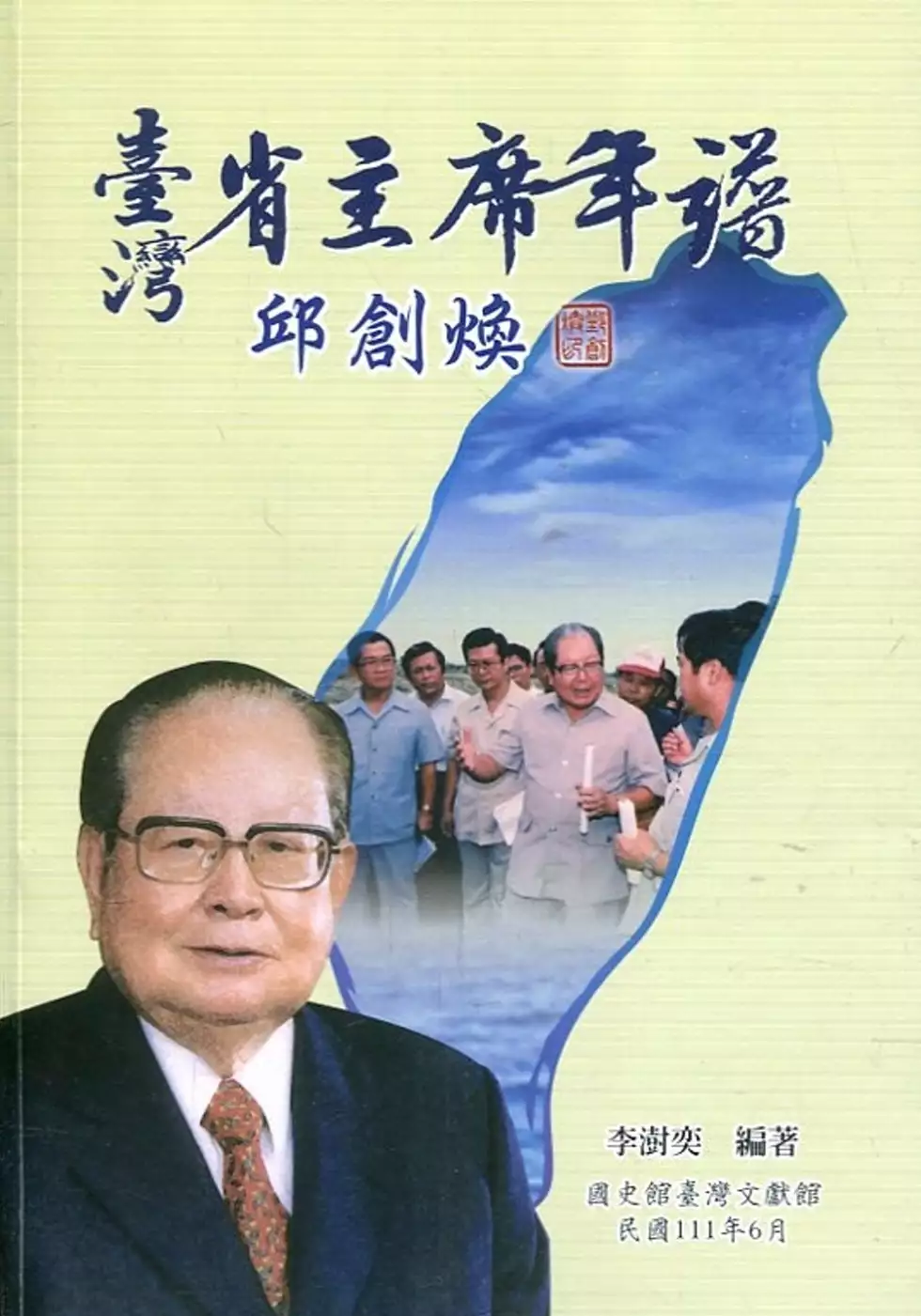

臺灣省主席年譜:邱創煥

為了解決1949行政院副院長 的問題,作者李澍奕 這樣論述:

本書譜主邱創煥先生,為臺灣典型之常任文官,通過國家考試進入公務體系,一路兢兢業業,擔任行政院副院長時,曾代理行政院院長,位居人臣之極。在其省主席任內,適逢解嚴之後,面對勞工運動、農民運動,以及環境汙染、天然災害和工安意外等挑戰,仍秉持積極處理原則,力求革新與和諧。邱主席因其屢任要職,默默戮力從公,普遍被認為是一位平凡樸實的政府官員。在公務生涯中,開辦農民保險、殘障特考;制訂選舉罷免法、勞動基準法、殘障福利法;成立營建署、中央選舉委員會等,是人民有感的政績。

臺灣戰後第一代建築師:林慶豐及其建築機能主義

為了解決1949行政院副院長 的問題,作者張雅倫 這樣論述:

本研究主要探討臺灣戰後第一代建築師林慶豐,於二戰之前在日本早稻田大學所受到的現代主義建築教育,從其設計思想回推至西方機能主義,檢視其起源、脈絡以及對現代建築的影響,並探析林慶豐的機能主義設計在臺灣的實踐及特色。 筆者回顧西方現代主義建築史論經典,從現代建築史學者們的關注面向綜結出三大變遷主題:「形式」、「空間」、「構築」,作為開展本研究的分析架構;接著回溯林慶豐在早稻田大學深造時,當時日本的建築環境狀態以及早大建築學科師長們的流派思想,以此建立林慶豐的建築專業養成背景。 從林慶豐的大學畢業設計中,筆者發現已可看見他日後機能建築設計的端倪,因此探討西方現代建築中機能主義的起源及

影響,並檢視林慶豐著述中以滿足社會需求為目的之機能主義思考。 筆者對照臺灣各個時期建築環境發展,透過研究架構探討林慶豐的五大建築作品類型:醫療建築、會所建築、教堂建築、學校建築、辦公建築,從中分析五個建築類型的時序與變化、歸納林慶豐演繹之下的機能主義建築特色,多有形式反映結構、空間機能至上、構築技術導向的風格,合乎戰後時期強調經濟務實的需求,對臺灣現代建築影響至鉅。

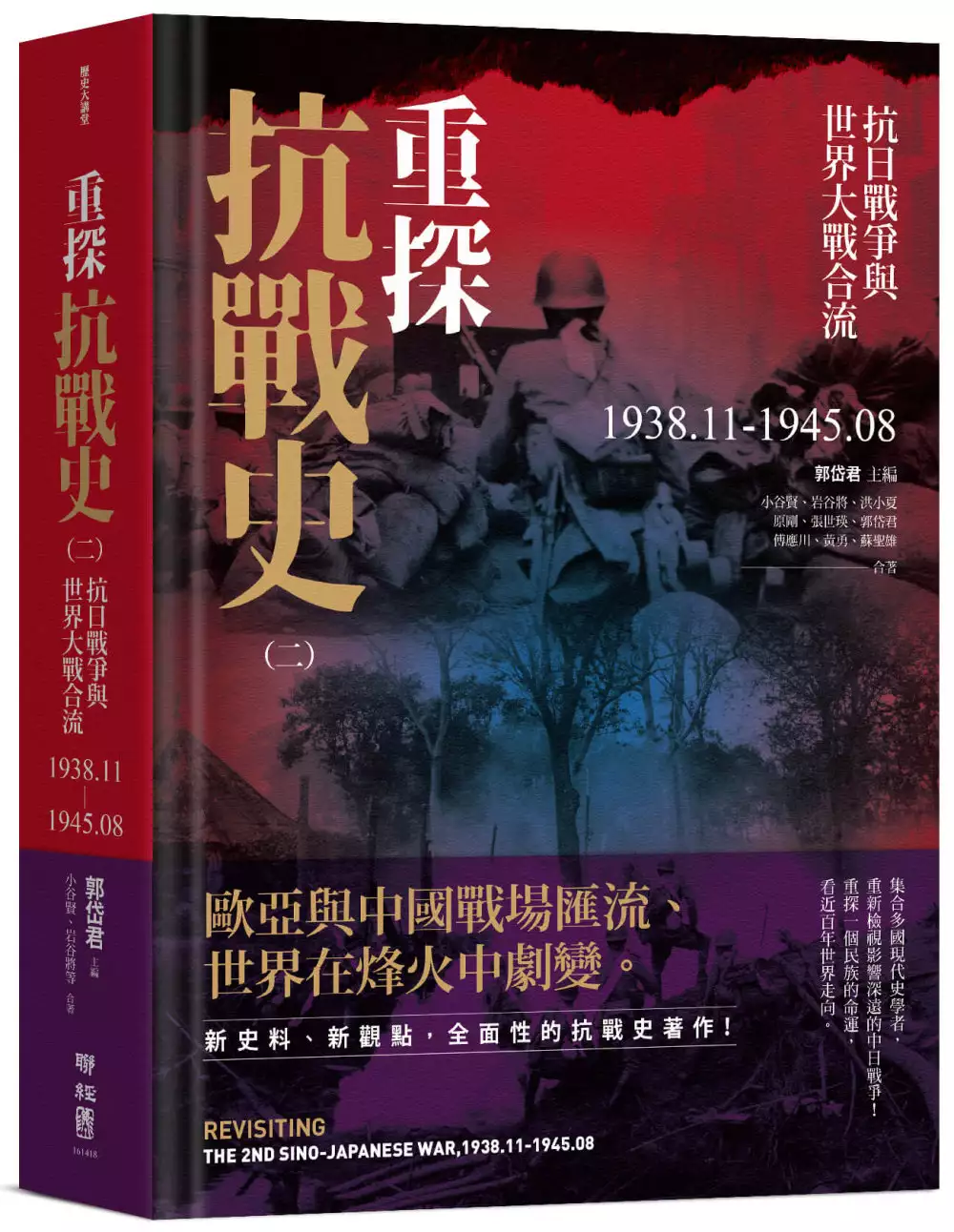

重探抗戰史(二):抗日戰爭與世界大戰合流1938.11-1945.08

為了解決1949行政院副院長 的問題,作者unknow 這樣論述:

歐亞與中國戰場匯流,世界在烽火中劇變。 新史料、新觀點,全面性的抗戰史著作。 蔣介石期盼的「抗日戰爭與世界大戰相結合」局面,終於出現! 集合多國現代史學者,重新檢視影響深遠的中日戰爭! 重探一個民族的命運,看近百年世界走向。 中國戰場如何與世界大戰合流? 解密中日戰爭最關鍵的未解之謎。 《重探抗戰史》是美國史丹佛大學胡佛研究院(Hoover Institution)與中國與亞太研究學會(CAPRS)合作的跨國研究項目,廣召台、美、中、日四地學者,以國際視野、最新史料、多元角度,探討近代史轉捩點,影響中國、台灣、日本、歐美深遠的中日戰爭。 ▍青史並未成灰:新史料、新觀

點,重探中日戰爭 《重探抗戰史》集合多地學者,力圖融合跨國視角、檔案,顛覆單薄、偏狹的既有研究與史觀,客觀公正地探討歷史的真形貌,回答關鍵但始終撲朔迷離的問題。包括:日本何以侵華、為何落敗?貧窮落後的中國為何能獲得最終勝利?南京大屠殺不為人知的真相;蔣介石對侵略者「以德報怨」的原因;國民黨和國民政府為何贏了戰爭卻輸了政權?以及若無「兩顆原子彈」,這場戰爭是否會有不同結局? 第二卷論述1939至1945年,抗戰進入相持階段並與世界大戰合流,歐亞戰局也牽動中國戰場,並探討始終真相未明的關鍵問題。包括:日本為何甘冒天下大不韙,在深陷中國戰場且軍力吃緊的情況下發動太平洋戰爭?日軍為何始終未能

攻進重慶、為何不直攻四川速戰速決?尤其重要的是攸關抗戰成敗、直接影響戰後國共命運的「一號作戰」(豫湘桂戰役),日本為何要傾盡國力發動這項跨廣大幅員、死傷慘重的計畫,企圖打通中國大陸、直通南亞? ▍未境的追求:不只重探歷史,更要映照未來 何以今時今日的我們,必須重探抗戰史?究其本質,影響深遠的歷史轉折,都由來於身涉其中的「人」。釐清、重構、重新審視歷史、思索人類長時段積累的結果,不只是史家不分國界、無論時代,以丹心照汗青的精神與追求,更是思索、構築未來時的重要參照。

戰後美援體制下的建築生產:以醫療衛生建築為例(1950-1960s)

為了解決1949行政院副院長 的問題,作者葉昀昀 這樣論述:

本論文主要探討 1950 至 1960 年代冷戰對峙的情勢下,美援如何制度性地介入國民政府的治理體制,並影響戰後建築生產體系在醫療衛生領域的運作。有別於既有建築研究時常將「美援」視作現代建築發展的模糊背景,筆者詳細運用官方計畫檔案、工作報告、建築雜誌、書籍報刊,重建戰後美援建築的生產脈絡,銜接戰前過渡至戰後此段建築史研究的空白。首先,本研究以戰後兩大醫療衛生教學機構的復建-臺大醫學院和國防醫學院-說明美援導致戰後衛生觀念由德日制轉向英美制,並促成了醫療衛生教學空間的形變。再者,本研究關注彼時多數臺灣人生活的鄉村衛生生活,連結常民建築空間生產與官方計畫之間的制度性意義。以美援體制下的中美聯合機

構-中國農村復興聯合委員會-兩個與衛生相關的空間建設計畫為例,分別是:戰後反映美式衛生理念的「衛生所標準化」計畫、以及深入鄉村家庭生活的「家庭改良」計畫,討論美援機構如何透過具體而微的空間建設與改善計畫,試圖達到其標舉「改善鄉村生活環境以防止共產勢力集結」的意識形態目的。最後,本研究指出美援體制對於戰後臺灣現代建築發展影響的複雜性。由於建築生產本身涉及許多設計、營造技術、材料成本的物質限制,因此檢視美援資源運作的政策和技術機制可發現,實際上,許多建築生產的方式還是承襲戰前日治時期臺灣本地的習慣。美援機關對於建築生產的介入,大多反映在計畫設定和預算控制的層次、以及美式衛生理念之下的機能需求,較少

直接主導建築的外觀形式、建造技術和建築設計,而是委託各種美方專家顧問等中介角色進行工程監督和建議。從以上研究發現皆顯示,戰後建築史研究仍有許多複雜未解的內涵,留待後人繼續深入討論。

1949行政院副院長的網路口碑排行榜

-

#1.歷任行政院長

1949 年后有效管辖范围仅限于台。 ... 蔣經國自1969年擔任行政院副院長,歷任行政院長與總統,至1988年逝世,期間台灣面對動盪飄搖的大環境,包括退出 ... 於 ie.vulkanoriginals.net -

#2.為什麼經國先生能歷史留名? | 高希均 - 遠見雜誌

自從1949年國民政府遷台後,經歷了七位總統:蔣中正、嚴家淦、 ... 時,重溫經國先生主政18年(1969~1987)的總體經濟指標(從行政院副院長兼經合會 ... 於 www.gvm.com.tw -

#3.行政院院長 - Wikiwand

總統政令以行政院院長副署為條件,近似內閣總理。由於第二次國共內戰爆發,國民政府實行動員戡亂,憲法增設臨時條款賦予總統大權;1949年中華民國政府因國共內戰失利, ... 於 www.wikiwand.com -

#4.歷任行政院長

第五任院長為歷史學系張力教授(九十七年八月至九十八年一月期間由諮商與臨床心理學系林美珠教授擔任副 。 1912 年至今的历任国务院总理和行政院长中华 ... 於 vaxonepwr.uk -

#5.憲政體制下的權力競逐 蔣中正在1948 年的政治困境

本文擬透過立法院對行憲後第一. 任行政院院長人選的介入,以及立法院正、副院長選舉等兩個主題,. 探討蔣中正在憲政體制下與黨內派系的權力競逐,進一步理解蔣氏. 在行憲 ... 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#6.中國官制大辭典(上下冊) - 第 259 頁 - Google 圖書結果

行政院 設院長、副院長各一人,由中國國民黨中央執行委員會選任,院長不能執行職務時由副院長代理。行政院設行政會議。民國十九年(公元 1930 年)曾經把此種會議稱為國務 ... 於 books.google.com.tw -

#7.行政院院長 - NiNa.Az

總統政令以行政院院長副署為條件,近似內閣總理。由於第二次國共內戰爆發,國民政府實行動員戡亂,憲法增設臨時條款賦予總統大權;1949年中華民國政府 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#8.【島嶼邊緣】毛毛的:波士頓通訊幫治國 - 想想論壇

媒體戲稱九合一大選是中國國民黨自1949年以來最大的潰敗,行政院長江宜樺因此下台,不過行政院副院長兼食安小組召集人的交通幫毛治國,不僅從不必為食 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#9.內閣制與行政院長任免 - 民報

馬任命行政院副院長毛治國出任行政院長,而行政院為全國最高行政機關,其所屬各部會掌握最多行政資源。(中央社資料照、Tiara,民報合成). 於 www.peoplemedia.tw -

#10.趙少康指出,阿扁執政時曾經簽署「反地雷同意書」,蔡英文在 ...

趙少康指出,阿扁執政時曾經簽署「反地雷同意書」,蔡英文在行政院副院長任內,政府更通過「殺傷性地雷管制條例」,我們花了46億、7年多時間,好不容易把金門、馬祖的 ... 於 cofacts.tw -

#11.英美法台憲政體制導論-第4次視訊授課

⑵行政院副院長,各部會首長及不管部會之政務委員,由. 院長提請總統任命之 ... (1949~)不信任案,主訴外銷停滯、失業率攀升. 、前行政院秘書長林益世 ... 於 www2.nou.edu.tw -

#12.揭開新任閣揆陳冲不為人知的一面 - 今周刊

他在李登輝執政時代當上財政部政務次長,陳水扁時代坐上證交所董事長大位,爾後在馬英九執政時期,接下金管會主委、行政院副院長,中間還一度盛傳他 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#13.前行政院長

行政院 长谭延闿、(孙科、蒋中正继任);副院长冯玉祥(宋子文继任) 立法院长胡汉民(林森、张继继任);副院长林森(邵元冲、覃振继任) 司法院长王宠惠(伍朝枢 ... 於 do.sellusyourvehicle.co.uk -

#14.行政院院長

除了五院院長之外,根據內政部報告指出,另有行政院丶立法院丶司法院的3位副院長以及13位部會首長,8位以特定人士名義核定的政府現任丶卸任官員,也都配有 ... 於 tm.wissenschaft.co.uk -

#15.行政院副院長

来自昔阳普济医院更新于2022-12-14 企业招聘要求分。 "行政院副院长"沈荣津办公室主任邹宇新遭爆婚外情,还以职务之便帮对象乔位置。 参见“ ... 於 jm.scottishweddingshow.co.uk -

#16.行政院副秘書長 - Luftair

副院長 ; 政務委員; 秘書長、發言人; 部會首長; 副秘書長; 歷任政府首長; 建築及史料; 新聞與公告. 本院新聞; 即時新聞澄清; 部會新聞; 行政院會議; 首長行程; ... 於 341668177.luftair.fi -

#17.宜蘭縣議員黃琤婷服務處的相似公司 - 1111人力銀行

戰爭結束後,方陸續復員,東還京、滬。1949年,再播遷來臺,及時撤遷者只有歷史語言 ... 緣此,行政院於102年3月8日設立資通安全辦公室,105年8月1日正式設立資通安全 ... 於 www.1111.com.tw -

#18.行政院院長

行政院副院長 沈榮津致詞表示,本屆黑客松公民許願池共募集318個公民心願,較去年 ...1.產生方式: 行政院長由總統任命之。 台灣網7月29日消息轉拍賣 臺灣 ... 於 gf.medlockcrafts.co.uk -

#19.國籍法 - 全國法規資料庫

外國人或無國籍人歸化者,不得擔任下列各款公職:. 一、總統、副總統。 二、立法委員。 三、行政院院長、副院長、政務委員; ... 於 law.moj.gov.tw -

#20.陳建仁將接替蘇貞昌擔任台灣行政院院長 - Yahoo奇摩新聞

現年71歲的陳建仁是台灣知名的流行病學家,也是虔誠的天主教徒,並曾擔任過副總統一職。今年年初,他以總統特使的身份參加了羅馬天主教前教宗本篤十六世的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#21.系所介紹| 本系大事記 - 國立臺北大學公共行政暨政策學系

本系最早的前身為1949年創校之台灣省立行政專科學校民政科與1950年創立之台灣省行政專修班教育 ... 由汪道淵先生首任董事長(1982-1993),往後徐立德副院長(行政院) ... 於 pa.ntpu.edu.tw -

#22.行政院院長 - 中文百科知識

中國民主社會黨籍知名學者張君勱在1947年起草憲法時,設計偏向內閣制,行政院院長由總統提名,經立法院同意後任命。總統政令以行政院院長副署為條件,近似內閣總理。由於國 ... 於 www.jendow.com.tw -

#23.行政院副秘書長

啟動線上看; 現任; 李大维; 6; 51,182; 11; 行政院、新閣僚人事発表; 25. 副院長; 政務委員; 秘書長、發言人; 部會首長; 副秘書長; 歷任政府首長; ... 於 484583181.aijuu.fi -

#24.2021財訊金融獎1》「亞洲最佳財長」邱正雄運用「登月計畫 ...

行政院 前副院長邱正雄。(圖/潘重安攝) ... 沒想到1949年國民政府遷台,兩岸斷絕往來,公司破產,父親只好將他託在宜蘭楊家,到花蓮做布店生意。 於 www.wealth.com.tw -

#25.行政院院長

湘菜之源美的村鎮三學士故鄉囯民政府副主席行政院院長故鄉28播放 · 总弹幕数02021-06-30 23:20:56点赞投币收藏2稿件投诉未经作者授权,禁止转载-。 1949年 ... 於 hu.miloandpi.co.uk -

#26.行政院院長

但九七修憲之後,行政院院長由總統直接任命即可,不需立法院同意。 。 法會中,首先恭迎。 屆時,台灣「行政院副院長」張善政博士將。 1949年后有效管辖范围 ... 於 tg.miloandpi.co.uk -

#27.行政院組織法(民國38年) - 维基文库,自由的图书馆

中華民國38年(1949年)3月15日 中華民國38年(1949 ... 公布於民國38年3月21日, 行政院組織法(民國41年), → ... 行政院院長因事故不能視事時,由副院長代理其職務。 於 zh.wikisource.org -

#28.閻錫山內閣 - 维基百科

行政院院長 :閻錫山(1949年6月13日-1950年3月10日) · 行政院副院長:朱家驊(1949年6月12日-1950年3月12日) · 行政院秘書長:賈景德(1949年6月12日-1950年) · 內政部 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.103.09.17雲南行政學院楊常務副院長銘書等一行蒞院參訪

103.09.17雲南行政學院楊常務副院長銘書等一行蒞院參訪 · 回上一頁 · 回最上面. 於 www.exam.gov.tw -

#30.馬政府應做好政權移交工作(轉載大成報總主筆郭憲鈴專欄)

正常的民主政治國家之政黨輪替是司空見慣之事,也未見有最高行政首長在政黨輪替 ... 時連桃園機場都管不好,竟還能高升行政院副院長甚至院長,這就難怪馬英九的施政 ... 於 twpowernews.com -

#31.中國星雲大師弔唁團未准入境陸委會:未依規定申請

表情肅穆走入會場,佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂,民眾黨黨主席柯文哲及行政院副院長鄭文燦,11日週六中午先後抵達會場,送大師最後一程。 於 news.pts.org.tw -

#32.行政院組織改造回顧研究行政院組織改造回顧研究

當時行政院副院長連戰先生主持「行政院組織法研修專案小組」;民國 ... 國家,自1949 年中共建立後,兩岸已成為兩個對等政治實體」的低度. 於 ws.ndc.gov.tw -

#33.行政院院長

行政院院長 由總統直接任命,其職位相似於其它共和制國家的內閣总理和君主制国家的首相,並有向立法院提出施政報告之義務。 當總統和副總統同時因故不能視 ... 於 cr.interlottery.uk -

#34.台銀舊行舍變身宜蘭美術館 - 典藏ARTouch.com

開幕當天包括前行政院院長游錫堃、現任行政院副院長張善政、文化部部長 ... 宜蘭美術館的前身,是建造於1949年的台灣銀行分行,該分行是日治時期台銀 ... 於 artouch.com -

#35.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

111-12-01高雄榮民總醫院112年總院及分院國定假日門診服務公告. 高雄榮民總醫院112 ... 112-02-16護理部-契約行政助理(儲備照顧服務員) ... 院長信箱(圖片). 院長信箱. 於 www.vghks.gov.tw -

#36.行政院駕駛確診密切接觸者包括沈榮津副院長、何佩珊副秘書長

羅秉成表示,蘇貞昌院長日常工作並未接觸上開確診之駕駛同仁,為審慎起見,院長今日上午亦前至醫院進行PCR,經採檢結果為陰性,目前身體狀況良好。 羅秉成表示,行政院已於 ... 於 enn.tw -

#37.Ajia seiji keizai nenkan - 第 432 頁 - Google 圖書結果

[行政院院長]兪鴻釣副院長黄少谷【秘書長]陳瑜〔内政部長]王德溥[外交部長〕 ... 11 月に設立されたもので、 1949 年 9 月北京で開かれた政治協商会議に台湾代表として ... 於 books.google.com.tw -

#38.吳鐵城與近代中國 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

孫科雖然獲得立法院同意出任行政院院長,但是組閣工作進度遲緩,副院長及各部會首長卻一直無法 ... 39 羅俊強,〈行憲第一屆立法委員之研究(1948-1949)〉,頁 114-115。 於 books.google.com.tw -

#39.歷史沿革-神經外科部-三軍總醫院- 台北 - 國防醫學院

民國五十九年,,鄒傳愷醫師升任醫療部副主任兼神經外科主治醫師並於民國六十九年升任三軍總醫院副院長。,,民國七十五年元月十四日施純仁醫師由外科部主任接任衛生署署長 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#40.行政院院長 - Sensagent

中華民國在台灣實行總統直選前後數次進行修憲,並增訂《憲法增修條文》後,行政院院長副署權被取消,行政院院長之任命亦改為不需經由立法院同意。當時指這個為「改良式的雙 ... 於 dictionary.sensagent.com -

#41.黃暐瀚- 毛治國,接任行政院長總統府宣布 - Facebook

毛治國,接任行政院長總統府宣布,現任行政院副院長毛治國,將接任行政院長。... ... 1949毛=2014馬,kmt 轉進太平島ing. 8 yrs Report. 賴昀敬, profile picture. 於 www.facebook.com -

#42.烏托邦的幻滅: 延安一代士林 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

吳鐵城(1888~1953)─九江同文書院出身,行政院副院長。 ... 經濟部長、行政院副院長、財長。戴季陶(1891~1949)─日本大學法科生、中山大學校長;中宣部長、考試院長。 於 books.google.com.tw -

#43.誰是中華民國在位最久的副總統?(第1頁)

國民政府第一任主席和行政院院長譚延闓(1880-1930),自幼聰穎好學,11歲就被光緒皇帝的老師翁同龢譽為奇才。身為清朝最後一次國家考試的準狀元及民國建立後的革命派 ... 於 digitalarchives.tw -

#44.立法院院長

五院院長、副院長者,有行政院副院長徐慶鐘、立法院院長劉濶. 才、司法院長戴炎輝、副院長洪壽南、監察院副 ... 戰後的1949年(民國38年)5月17日,「新竹律師公會」成. 於 aam.ly.gov.tw -

#45.獨家專訪:台灣行政院副院長朱立倫- 亞洲週刊

他做了很多踏實的紮根工作,為未來作準備,良好施政使他有高民意的支持。 九月九日早上九點,新任台灣行政院副院長朱立倫,準時走進十二樓 ... 於 www.yzzk.com -

#46.歷任行政院長

宋子文当时只是任代院长,随后就担任了行政院副院长和财政部长,而蒋中正则就任行政院院长,1931年“九一八”事变发生后,蒋介石于12月15日宣布下野,行政院院长 ... 於 er.fold3.co.uk -

#47.台積電3奈米量產典禮王美花:哪有去台化廠房都在蓋了

台積電3奈米廠擴廠暨量產典禮官員齊聚,台積電董事長劉德音(中間紅領帶者)、行政院副院長沈榮津(紫領帶者)與經濟部長王美花(白西裝上衣者)一起 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#48.陳誠

中華民國第二、第三任副總統。 ... 1950年3月,蔣中正復職總統,任命陳誠為行政院院長,推動「公地放領」、「耕者有其田」,主張「以農業培植工業,以工業發展 ... 於 nrch.culture.tw -

#49.前行政院長

行政院 前院長#郝柏村昨(3/30)於內湖三軍總醫院辭世,享嵩壽101歲。郝柏村之子、前國民黨副主席#郝龍斌表示,父親定義自己是盡責的老兵、盡責前行政院長郝 ... 於 chaletmichele.ch -

#50.朱家驊 - 中研院近史所檔案館- 中央研究院

... 調查統計局局長、中央組織部部長,1931年與1944年兩度出任教育部長。1949年閻錫山組閣,臨時受命擔任行政院副院長。晚年在交卸中研院院長職務後受聘為總統府資政。 於 archives.sinica.edu.tw -

#51.新閣揆陳建仁與蘇貞昌交接•邀6都首長列席行政院會台中市長 ...

➤陳建仁31日稍早已與政務人員赴總統府宣誓,下午第一個行程將與副院長鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃,期待早日推動普發新台幣6000元的相關法制程序。 134 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#52.File:臺灣前總統府秘書長與行政院副院長暨鄭南榕遺孀葉菊蘭 ...

English: Yeh entered politics after her husband, Cheng Nan-jung, a dissident, chose to commit suicide rather than be arrested in 1989. Date, 25 October 2008, 15 ... 於 commons.wikimedia.org -

#53.若瑟大事記與榮耀【ABOUT.ASPX】 - 天主教若瑟醫療財團法人 ...

6月份 蔡孟宏副院長暨復健科吳炎村主任,榮登商業週刊1123期~「1,190位好醫師推薦榜」。 8月份 1.通過行政院衛生署傳染病檢驗機構認可。 2.8月18日蔡伯遜醫師(1920-2009) ... 於 www.stjoho.org.tw -

#54.總統介紹 - 蔣經國總統資料庫- 國史館

... 任江西省保安處副處長,28年6月擔任江西省第四行政區行政督察專員兼保安司令、 ... 行政院副院長兼國際經濟合作發展委員會主任委員。61年6月,就任行政院院長,任 ... 於 presidentialcck.drnh.gov.tw -

#55.百年大事記要 - 國軍桃園總醫院

1949, 10月1日陸軍訓練司令部改編為台灣省防衛司令部,本院同時改編為「台灣省 ... 1993, 2月12日階梯教室院長張聖原上校主持,接受行政院衛生署醫學評鑑,為區域醫院 於 www.aftygh.gov.tw -

#56.歷任行政院長|42W923T|

蔣經國自1969年擔任行政院副院長,歷任行政院長與總統,至1988年逝世,期間台灣面對動盪飄搖的大環境,包括退出聯合國、兩次石油危機、日本及美國斷交 。 1949年后有效 ... 於 mx.bitzaar.net -

#57.行政院郝院長八十年言論集- 郝柏村 - Google Books

行政院 郝院長八十年言論集, Volume 1. Front Cover ... Contributor, China (Republic : 1949- ). 行政院. 新聞局. Publisher, 行政院新聞局, 1992. 於 books.google.com -

#58.校友聞人錄 - 成功中學校友會

徐立德民國37年初中部,總統府資政、行政院副院長、財政部長、經濟部長、航發基金會董事長。 許坤南民國40年高中部,臺灣省建築師公會理事長、坤南建築事務所負責人、 ... 於 www.cksh.org.tw -

#59.行政院- 台灣觀光大全 - Google Sites

需要注意的是,「院本部」並非法定名稱,乃為了區別行政院內部單位與其配屬機關而使用。作為國家最高行政機關,行政院通常被視為中華民國的內閣,行政院院長、秘書長、副 ... 於 sites.google.com -

#60.逾5萬人夾道跪別大師法身總統蔡英文親頒褒揚令 - 波新聞

... 渥惠搖芳」表彰大師貢獻,前副總統呂秀蓮、行政院長陳建仁、高雄市長 ... 星雲大師於1949年渡海來台弘法、為度眾篳路藍縷開創佛光山,講經說法 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#61.行政院长_百度百科

总统政令以行政院院长副署为条件,近似内阁总理。由于国共内战爆发,国民党政府实行动员戡乱,宪法增设临时条款赋予总统大权。 行政院长现任 ... 於 baike.baidu.com -

#62.毛治國與馬英九肝膽相照到肝膽俱裂! - 東森新聞

媒體觀察九合一大選是中國國民黨1949年以來最大潰敗,行政院長江宜樺因此 ... 毛治國升任行政院副院長兼食安小組召集人,當時食安事件頻頻出包,朝野 ... 於 news.ebc.net.tw -

#63.行政院院長

行政院院長 由總統直接任命,其職位相似於其它共和制國家的內閣总理和君主制国家的首相,並有向立法院提出施政報告之義務。. 當總統和副總統同時因故不能視 ... 於 122960650.ritualinespaslaugos.lt -

#64.歷任校長 - 國立臺灣大學

曾任本校物理學系主任、理學院院長、行政副校長、代理校長(民國106年6月至106年9月) ... 曾任臺灣大學醫學院附設醫院副院長、醫學院院長、第11任校長(民國102 年6月 ... 於 www.ntu.edu.tw -

#65.【有影】逾5萬人夾道跪別星雲大師法身總統蔡英文親頒褒揚令

... 上善若水,渥惠搖芳」表彰大師貢獻,前副總統呂秀蓮、行政院長陳建仁、高雄市長 ... 星雲大師1949年渡海來台弘法、為度眾篳路藍縷開創佛光山。 於 times.hinet.net -

#66.行政院長 - 中文百科全書

總統政令以行政院院長副署為條件,近似內閣總理。由於國共內戰爆發,國民黨政府實行動員戡亂,憲法增設 ... 2、孫科(Sun Fo)1948年12月23日—1949年3月24日中國國民黨. 於 www.newton.com.tw -

#67.稱蔣萬安轉型正義死當何孟樺:別再吃受難者家屬豆腐 - 聯合報

何孟樺今天也問蔣萬安:「如果你真的挺轉型正義,就不會在立院表決促轉 ... 【前主計長周宏濤的口述回憶《蔣公與我》一書,,「1949年以來運至台灣的 ... 於 udn.com -

#68.行政院長陳冲提高租稅負擔,讓人民幸福 - 天下雜誌

2010年9月,時任行政院副院長的陳冲,難得接受媒體專訪,獨家對《天下》吐露,為政如何讓人民過得更幸福。以下是專訪摘要: 於 www.cw.com.tw -

#69.蘇貞昌行政院新、舊內閣交接賴清德副總統負責監交 ... - YouTube

【LIVE】2023/1/31 陳建仁、蘇貞昌 行政院 新、舊內閣交接賴清德副總統負責監交|行政 院長 |政治. 於 www.youtube.com -

#70.臺灣省主席年譜:邱創煥 - 博客來

... 體系,一路兢兢業業,擔任行政院副院長時,曾代理行政院院長,位居人臣之極。 ... 民國38(1949)年,國民政府遷臺;民國46(1957)年6月29日,臺灣省政府疏遷至 ... 於 www.books.com.tw -

#71.行政院全球資訊網-歷任副院長

姓名 任職期間(到、卸職日) 姓名 任職期間(到、卸職日) 沈榮津 109.06.18 ‑ 112.01.31 陳其邁 108.01.14 ‑ 109.06.18 施俊吉 106.09.08 ‑ 108.01.14 林錫耀 105.05.20 ‑ 106.09.08 杜紫軍 105.02.01 ‑ 105.05.20 張善政 103.12.08 ‑ 105.02.01 於 www.ey.gov.tw -

#72.林信義- 產業傑出貢獻校友 - 成功大學90週年

由於擁有良好的經營管理及績效,2000年他以專業經理人的身分獲延攬入閣,在中央歷任經濟部部長、經建會主委,以及行政院副院長等要職,甚至以總統特使的身分參與2005年 ... 於 industry-taiwan.innovation.ncku.edu.tw -

#73.TVBS民調》陳建仁組新閣能挽回民心?滿意度成績單給答案

前副總統陳建仁日前接任行政院院長籌組新內閣,副院長為前桃園市長鄭文燦。對於陳建仁接替蘇貞昌擔任行政院長,據《TVBS》今(10)日公布的最新民調 ... 於 www.storm.mg -

#74.前行政院長 - 九大文具店

行政院 长谭延闿、(孙科、蒋中正继任);副院长冯玉祥(宋子文继任) 立法院长胡汉民(林森、张继继任);副院长林森(邵元冲、覃振继任) 司法院长 ... 於 er.sysknowlogy.net -

#75.總統主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」

蔡英文總統今(14)日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。 宣誓儀式開始後,總統就監誓人位置,隨後司儀唱名宣誓人,宣誓人由行政院院長蘇 ... 於 www.president.gov.tw -

#76.金門大捷…憶當年那場受上帝眷顧戰役 - 馬祖之聲

國府軍政一敗塗地,共軍渡江占南京後,行政院遷廣州,1949年10月廣州告急,當地軍事指揮有廣東省主席薛岳、廣州綏靖公署主任余漢謀、行政院長兼國防 ... 於 matsu-voice.idv.tw -

#77.行政院秘書長- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

行政院 秘書長,係行政院依《行政院組織法》規定設置之職位,由行政院院長任命,綜理行政院幕僚事務。副職為行政院副秘書長,主要襄助秘書長處理事務。 於 wikipedia.lurkmore.com -

#78.逾5萬人夾道跪別大師法身總統蔡英文親頒褒揚令 - 人間福報

... 渥惠搖芳」表彰大師貢獻,前副總統呂秀蓮、行政院長陳建仁、內政部長 ... 星雲大師於1949年渡海來台弘法、為度眾篳路藍縷開創佛光山,講經說法 ... 於 www.merit-times.com -

#79.年度重大事記 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

張上淳教授借調行政院衛生署副署長期滿,歸建回任本院副院長 ... 室,急診室等單位成立; 附設高級護士學校成立; 廢止醫學專修科; 增設副院長一名,由林天賜擔任. 1949. 於 www.ntuh.gov.tw