AT&T 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)基斯·M.依迪斯等寫的 解決方案銷售實施手冊(修訂版) 和克雷頓‧克里斯汀生史考特‧安東尼艾力克‧羅斯的 創新者的修練:對未來的預測,決定我們的策略選擇(暢銷改版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自電子工業 和天下雜誌所出版 。

樹德科技大學 生活產品設計系碩士班 陳文亮所指導 翁淑銘的 以品字用語建構新產品開發程序與實現之研究 (2021),提出AT&T 評價關鍵因素是什麼,來自於家用飲水機、新產品開發、通俗用語、生命週期、品設計程序。

而第二篇論文國立政治大學 法律科際整合研究所 沈宗倫所指導 胥丞皓的 3D列印時代商標權面臨之爭議問題解決之道:以商標侵權為核心 (2020),提出因為有 3D列印、商標侵權、商標間接侵權、售後混淆誤認、平面商標立體化的重點而找出了 AT&T 評價的解答。

解決方案銷售實施手冊(修訂版)

為了解決AT&T 評價 的問題,作者(美)基斯·M.依迪斯等 這樣論述:

解決方案銷售是一套凝聚銷售精英成功精髓的、邏輯清晰的、實用性強的、經過實踐檢驗的成功率極高的銷售流程和方法,是一套改變傳統方法的革命性銷售流程,成為業界的一個新標準,全球有50多萬名銷售人員在使用這套方法。 本書是《新解決方案銷售(第2版)》(修訂版)一書的配套實施操作指南,包含了詳細的操作方法及工具的圖示、範本、示例,對每個步驟、每個工具都有清晰的示範和說明,以幫助銷售人員掌握並靈活使用這些方法,從而有效提高銷售業績。 基斯・M.依迪斯是SPI(Sales Performance International)公司總裁、高級管理合夥人,是《新解決方案銷售》一書的作者,他

和他的公司培訓了超過100萬名銷售人員及銷售管理人員,幫助他們學習解決方案銷售方法。他的客戶包括許多全球領先的知名公司,如IBM、微軟、AT&T,以及美國銀行等。 詹姆斯・N.塔奇斯通管理和領導SPI公司解決方案銷售的開發工作。 蒂莫西・T.蘇裡文管理和領導SPI公司的業務拓展工作。 武寶權畢業於英國里茲大學,獲得碩士學位,曾在新浪網擔任銷售培訓高級經理,曾任SPI的認證培訓師,在中國從事新解決方案銷售的培訓和諮詢服務。 第1篇 引言 第1章 如何使用本書 3 第2章 解決方案銷售概述 7 第2篇 挖掘潛在機會 第3章 有效進行拜訪前策劃和研究 17 第4章 如

何激發潛在客戶的興趣 41 第5章 説明潛在客戶承認痛苦 67 第6章 診斷痛苦並創建解決方案的構想 87 第3篇 參與活躍機會 第7章 如何做到後來居上 123 第8章 重塑解決方案構想 141 第4篇 評估、控制、結案 第9章 接觸權力支持者 157 第10章 控制購買流程 175 第11章 銷售價值 195 第12章 達成最後協定 207 第13章 衡量和利用成功 221 第5篇 管理銷售機會 第14章 管理銷售機會 229 後記 241 第6篇 解決方案銷售參考部分 附錄A 解決方案銷售的30個銷售輔助工具範本 245 根據美國人口普查和勞工部(Census

and Department of Labor)的統計數字,美國近1/5的勞動人口,即2 500萬以上人口,其正式職業為銷售人員。全世界專業銷售人員總數有多少,目前還沒有準確數字,但肯定超過了幾億人。 數量如此龐大的人群以向他人銷售產品和服務為生,們的銷售技巧通常只靠在實踐中摸索。人們通常把銷售看做一門藝術,而不是科學。幫助專業銷售人員掌握銷售技巧的資源非常有限。 銷售人員是“能言善辯的魔鬼”,這樣的陳詞濫調正在迅速被淘汰。人們現在已經認識到,那種把銷售人員描述為狡猾欺詐、唯利是圖、不可信的電影中的印象是對全世界上千萬專業銷售人員形象的歪曲。 現在的消費者對賣給他們東西的人的要求越來越

高。如果一個客戶跟你有互動,他從與你第一次接觸就期望你能為他提供有價值的東西。如今消費者能夠獲得的資訊比以前任何時候都多,而且他們獲得資訊的速度也更快,他們能夠在很短的時間內評價各種不同選擇,而且能迅速從多種管道獲得準確價格和相關的細節。事實上,就購買商品來說,很多時候客戶可以根本不需要銷售人員,他們可以通過電子方式購買,這種方式是許多銷售部門面臨的一個挑戰。 “解決方案銷售”的問世正是基於以上原因。根據對客戶購買行為的分析及世界上最為成功的銷售人員的有效實踐總結,“解決方案銷售”為人們提供了一種有效的銷售模式,它不僅通過銷售的產品或服務,而且更重要的是通過你的銷售方式,滿足客戶越來越高的要

求。本書會告訴你該如何去做。 本書簡介 歡迎閱讀本書。本書是一本與《新解決方案銷售》相配套的工作手冊。《新解決方案銷售》描述了應用最為廣泛的銷售方法。本書中,我將幫助解讀如何將解決方案銷售方法論付諸實踐的應用部分。 本書之所以稱為工具手冊,是因為我希望你能夠實際運用解決方案銷售的方法,説明真實客戶得到他們所需要的解決方案,也幫助你成就富有成效和獲得回報的人生。本書中包含的銷售方法、銷售流程、銷售工具和銷售技巧經過了來自各行各業的50多萬名銷售人員的驗證。要想為自己和公司贏得更多生意機會,你需要瞭解的東西都在書中。 我的上一本書更多地描述銷售哲學、理論和原則,而本書更多聚焦於這些方法原

則在你的銷售機會中的實際應用。這本工具手冊不會糾纏於闡述為什麼解決方案銷售有效,要想獲得其中的答案,我建議閱讀《新解決方案銷售》。取而代之,本書會集中于如何應用解決方案銷售,從而產生更多銷售成果,同時創造更加愉悅和更滿足的顧客。 本書的讀者對象 你可能已經想到,本書中的內容對專業銷售人員非常有價值。銷售正在逐漸成為一種團隊活動。我寫本書不僅僅是為了那些想學習有效的銷售方法並借此在工作上成功的銷售人員,同時也為了那些通過瞭解成功銷售方法能使其受益的各類關注者。這些人包括如下幾類人。 市場行銷人員:“解決方案銷售”包括一些工作輔助工具,它們為市場行銷人員及其銷售團隊相協調提供了絕好的機會。瞭

解了“解決方案銷售”,他們就能夠為銷售人員在恰當的時候提供恰當的客戶資訊。同時,這也使他們更容易實現自己的市場行銷目標。 銷售支援人員:許多公司雇用一些瞭解某個特定產品或服務的細節或在某個特定行業有專長的專家,説明銷售人員診斷客戶的需要,說明產品、服務或與銷售相關活動的價值。儘管這些人不負責銷售機會的結案,但銷售支持人員對許多複雜銷售活動的成功起著關鍵作用。瞭解如何運用“解決方案銷售”能使這些人受益,提高他們的工作績效。 管理人員和行政人員:如果你是公司的部門經理,即使你負責的不是銷售部門,瞭解如何支持公司的銷售行動對你也是有益處的。幾乎任何一家公司的任何人都可以阻礙或支援公司的銷售團隊的

工作。 合作夥伴和同盟者:許多公司與協力廠商組織結成合作夥伴或聯盟,以便於為共同的客戶提供更好的解決方案。瞭解“解決方案銷售”有助於你更有效地銷售關聯的產品和服務,同時使自己成為更有價值的合作夥伴和同盟者,最終為自己的公司贏得更多的生意。 如果你的個人成功取決於你自己或你所在公司的銷售能力,那麼本書正適合你。換句話說,任何人讀了本書並對其中的原則加以運用,都會從中獲益。 事實上,許多人已經在運用“解決方案銷售”的原則,改善他們的個人生活和職業發展。下次你和家人或朋友再有分歧的時候,可以試著運用“解決方案銷售”中的某些方法診斷原因,解決問題。很多時候,生活上的成功無非就是幫助他人接受對雙方都

有利的解決方案。

以品字用語建構新產品開發程序與實現之研究

為了解決AT&T 評價 的問題,作者翁淑銘 這樣論述:

隨著資訊科技發展與顧客意識抬頭,產品生產過程的資訊揭露、品質性與安全性,儼然成為顧客在現今消費市場的採購重點。因此,產銷履歷制度的推行,有助於產品生產製造過程資訊更加地透明化,同時能夠強化業者所生產的產品在市場上之辨識性與區隔性,對於產品品牌及消費者認同感的建立,可望創造雙贏局面。然而,現今生產產銷履歷僅用在農產品銷售上,對於生活產品類尚未能有完善管控制度,諸如與飲食安全相關的家電產品、烹煮產品等;殊不知,在人類過度開發下,環境破壞所引發的水質汙染日漸嚴重,危及國人健康,使得人們飲用水都必須仰賴淨水設備或飲水機等家電,經由過濾、消毒及煮沸等處理,方能安心飲用,顯見淨水或飲水設備逐漸成為國人居

家必備的重要家電產品。此外,目前產品設計開發過程中,從設計端、製造端、至銷售端,每個開發環節的專業用語,對消費者往往處在不易理解的情境與認知,對於產品生產履歷之推廣將受到侷限。藉由物品、作品、產品、半成品、樣品、成品、商品等相關通俗用語,提升消費者對於產品開發過程各階段的瞭解;並以家用飲水機為設計開發對象,說明此新產品開發程序之適切性。其中,在物品階段,首先以文獻回顧與專家訪談等,彙整飲水機設計需求因素,再以雙三角模糊德爾菲法,透過專家問卷篩選出設計需求因素,接著以二維品質模式、重要表現分析法、模糊層級分析法,將設計需求因素進行品質屬性分析與歸納,重要度與滿意度之感受評價,以及各因素權重值計算

等,以深入瞭解設計需求因素之差異性與優先改善要點。而在作品階段,則以品質機能展開將設計需求轉換至設計特徵,並搭配設計方法進行構想發展,且以電腦輔助繪圖軟體進行構想創作,以設計出數款作品;而後以模糊名次計分法進行作品篩選,以獲取最佳概念方案。在產品階段,則以電腦輔助設計軟體,建構出產品立體造形及各零組件,以完成產品具體化設計。而在半成品與樣品階段,則以細部化設計與原型模型製作為主,透過3D數位製程機具完成各零組件之實體加工。至於成品階段,是著重於各零組件之實體組裝與測試。最後在商品階段,是成品文宣製作與成果展示,以利於推廣與銷售。研究結果顯示:(1)在家用飲水機開發上,初擬38項設計需求因素,經

篩選後獲得20項因素,並依KJ法區分為「情感設計層、安全設計層、節能設計層、智能設計層」等4構面。(2)依二維品質模式進行品質屬性歸類,其中魅力品質有8項、必要品質有6項、一維品質有6項。(3)依重要表現程度分析得知,位於改善重點區有「外形美觀、去除異味口感好、無水警示提醒、具過濾殺菌功能以及出水口水質偵測」等5項因素指標。(4)依模糊層級分析法得知,權重值前5名依序為「安全制動裝置(0.138)、無水自動斷電(0.137)、防止無水乾燒(0.121)、兒童安全給水(0.120)、具過濾殺菌功能(0.112)」。(5)依品質機能展開法建構出設計需求與設計特徵之關係矩陣與相關矩陣,使之以結構化方

式呈現各因素之關聯性。(6)完成5款概念設計方案作品,以市場銷售角度與模糊名次計分法,進行概念設計方案篩選,並依評選結果進行產品具體化設計與原型製作等。藉此新程序模式的建立,可望讓新産品開發過程更易於理解與通俗,以有助於企業增加市場競爭力,及消費者在選購產品時資訊更具透明化。

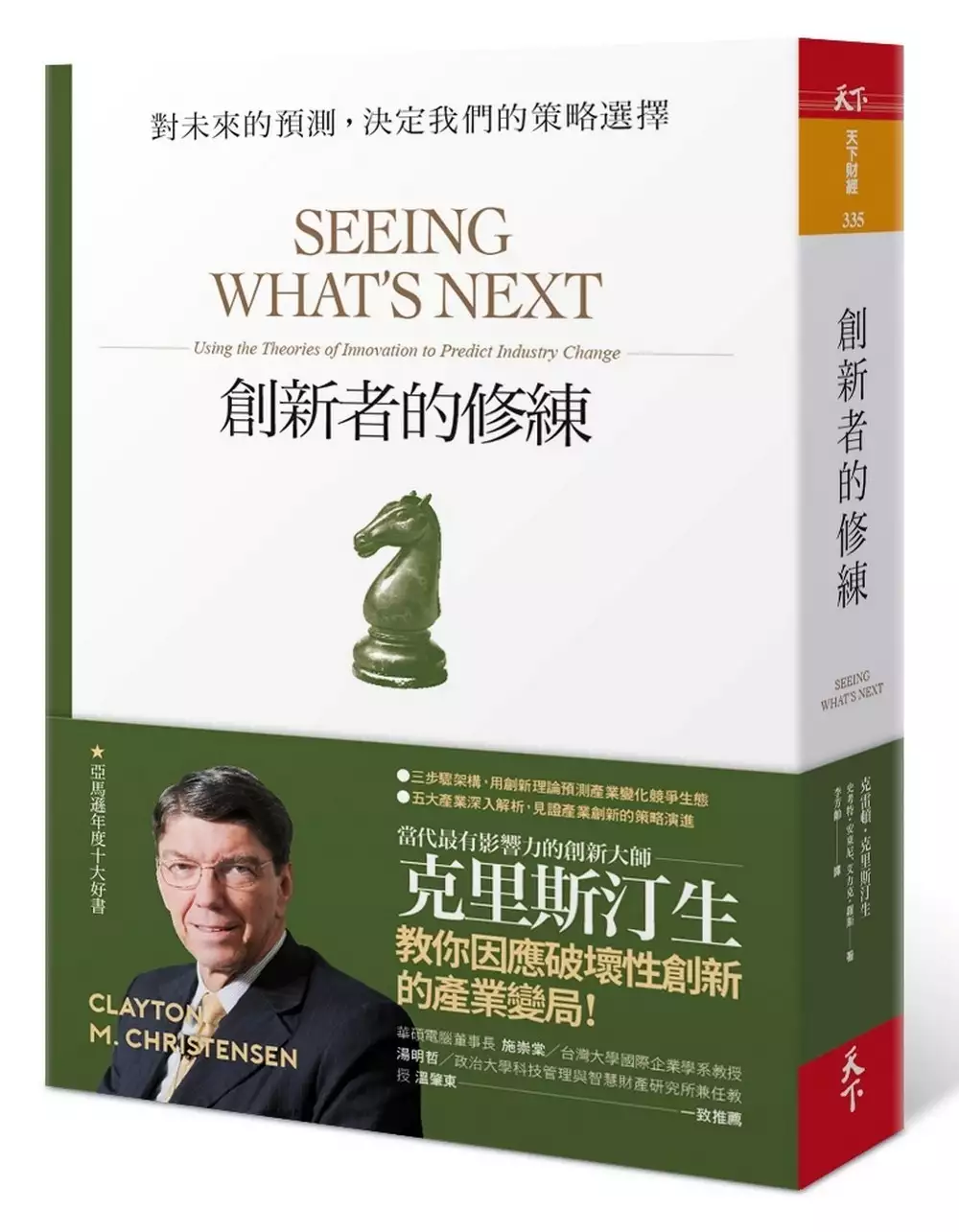

創新者的修練:對未來的預測,決定我們的策略選擇(暢銷改版)

為了解決AT&T 評價 的問題,作者克雷頓‧克里斯汀生史考特‧安東尼艾力克‧羅斯 這樣論述:

☆亞馬遜年度10大好書 ☆《公司》雜誌好評推薦 應用破壞性創新的思維架構,有系統檢視產業訊號 分辨機會與衝擊,預測賽局的變化方向 五大產業深入解析,見證產業創新的策略演進 避免落入看不見顛覆、看不懂趨勢的敗部循環 市場冒出新服務,只是曇花一現、無法長久的噱頭,還是即將顛覆市場的新勢力? 新技術出現,是機會還是威脅?誰會受害、誰將得利?又將如何改變產業的發展?許多破壞性創新一開始都非常不起眼,該如何判斷後續衝擊? 判斷趨勢,需要有系統的思考架構 克里斯汀生是全球最受推崇的創新大師,他的破壞性創新理論是《經濟學人》評為有史以來最重要的六大管理著作之

一,尤其當今無一產業不面臨被科技顛覆的威脅。 本書是克里斯汀生以破壞性創新理論為觀察環境與思考策略的架構,從外而內,幫助經理人及早辨識出新技術的衝擊方向,預測產業變化,選定企業在未來競爭中的最有利位置,分為三大部分: •辨識產業變化跡象:知道該注意什麼,就能在即將改變產業的企業崛起之前,看出端倪。 •評估競爭戰役:攻擊者與在位者的近身肉搏戰,誰的勝算高? •影響交戰結果的策略選擇:掌握把賽局扳向對自己有利的方法,對抗挑戰者。 同時以教育、航空、半導體、醫療保健與電信產業為例,深入分析破壞力量如何改變產業、攻擊者如何掐住在位企業的咽喉,透過實際的案例,幫助每個企業思考什

麼是威脅?什麼是機會?什麼創新是沒有用?如何在產業成長中掌握商機? 即使沒有受過產業訓練的經理人,也可以應用這套架構,更清晰的思考創新,見微知著,擬定策略。 名人推薦 華碩電腦董事長 施崇棠 臺灣大學國際企業學系教授 湯明哲 政治大學科技管理與智慧財產研究所兼任教授 溫肇東 一致推薦 「這本引人入勝的佳作不僅預測未來,也提供工具幫助我們預測自己,你若不想被未來攻其不防,就應該立刻閱讀這本書。」 ——約翰.海格(John Hagel) 管理顧問,《出人頭地》(Out of Box)作者 「這是本研究周詳,見解精闢的佳作,想做出明智決策者不可不讀。

」 ——迪克.佛斯特(Dick Foster) 卡斯通健康醫療控股公司(Caxton Health Holdings LLC)執行長 「本書為企業領導人、投資人與分析師提供實用的診斷工具、矯正方法,與精闢的分析例證,不論你是攻擊者或防守者,都能應用本書內容獲致成功。」 ——亞倫.史邦(Alan Spoon) 北極星創投公司(Polaris Ventures)常務合夥人 「作者提供引人入勝的延伸研究,內容正是經理人最需要的東西,這是讓經理人更能及時行動與達成更佳成果的明確與實用指引。」 ——馬克.傅勒(Mark Fuller) 監控集團(Monitor Gr

oup)總裁 「讀來津津有味、令人增長智慧的佳作!本書中有幫助理解的意喻、具說服力的分析流程、從業者的實用工具箱,以令人信服的分析來明確解釋與證明理論。」 ——鮑伯.馬丁(Bob Martin) 前朗訊科技公司(Lucent Technologies)技術執行長 「如果你的工作需要預測未來,這是一本寶貴的工具書。」 ——克羅佛戴爾.皮利提(Crawford Del Prete) 通訊與硬體研究公司(Communications and Hardware Research, IDC)資深副總 「運用本書的思維與工具,冷靜踏實地預測產業變化,我們都可以成為破

壞性創新的專家。這些理論經得起時間的考驗,投資人也應該閱讀這本書。」 ——史帝芬.米倫諾維奇(Steven Milunovich) 美林證券(Merrill Lynch)全球技術策略師 作者簡介 克雷頓‧克里斯汀生(Clayton M. Christensen) 哈佛商學院的克拉克講座教授,著有9本書,發表在《哈佛商業評論》的文章曾五度榮獲麥肯錫的最佳論文獎,合創過四家公司,包括創見顧問公司(Innosight)。在兩年一度的「五十大思想家」(Thinkers50)排名中,於2011年與2013年獲選為全球最具影響力的商業思想家。 史考特.安東尼(Scott D. Ant

hony) 現任創見顧問公司管理合夥人。該公司由克里斯汀生和馬克.強生(Mark W. Johnson)共同創辦,旨在幫助企業利用破壞性創新創造成長。目前在美國麻州、新加坡及印度設有分公司,運用《創新的兩難》、《破壞性創新的解答》、《創新者的修練》等書中提出的概念與方法,為各行各業提供顧問服務。 艾力克.羅斯(Erik A. Roth) 哈佛商學院企管碩士,麥肯錫管理顧問公司顧問。主要客戶分布消費性包裝產品、零售、電信等產業。 譯者簡介 李芳齡 譯作超過百本,包括近期譯《謝謝你遲到了》、《心態致勝》、《人生本來就塗塗改改》、《黑天鵝與不叫的狗》、《被討厭的商機》、《TE

D TALKS說話的力量》、《每天最重要的2小時》、《平台經濟模式》、《Google模式》等。 推薦序 崇本與務實的創新理念 施崇棠 推薦序 從看不見到打不過 湯明哲 推薦序 突破兩難的創新修練 溫肇東 各界推薦 前言 創新的核心 第一部 理論分析 第一章 變化跡象 第二章 競爭戰役 第三章 策略選擇 第四章 非市場性因素如何影響創新? 第二部 產業分析 第五章 教育業的創新趨勢 第六章 航空業的創新趨勢 第七章 半導體業的創新趨勢 第八章 醫療保健業的創新趨勢 第九章 企業及國家的策略評估 第十章 電信業的創新趨勢 後記 創新者的修練 附錄一 重要概念

摘要 附錄二 重要名詞解釋 推薦序1 崇本與務實的創新理念 華碩電腦公司董事長 施崇棠 「創新」在管理學上一直是不容易系統化探討的一個重要題目。克雷頓.克里斯汀生(Clayton M. Christensen)不愧是當代創新大師,透過其兼顧理論與實務(非常合乎華碩崇本與務實的理念?一笑!)的方法論,開啟系統研究創新的先河,產生相當經得起考驗的卓越創見。《創新的兩難》(The Innovator's dilemma)、《創新者的解答》(The Innovator's solution)到《創新者的修練》(Seeing what's next)都是十分精采,極具啟發性的傑出作品。

克里斯汀生的《創新者的修練》可說是延續前兩本書的精髓,揭示破壞者「低階市場的破壞性創新」及「創造新市場的破壞性創新」相對於在位者「維持性創新」如何發揮破壞性威力,佐以資源、流程、價值理論〔輝映另一位大師、平衡計分卡的發明者凱普蘭(Robert Kaplan)〕、VCE價值鍊演進理論,以及補增之「動機/能力」架構,以更系統化、更方法論式的闡述方式,讓讀者能更澄澈、更紮實地應用理論預測產業變化,由「變化跡象」、「競爭戰役」到「策略選擇」的三段分析法,的確能增強讀者在創新理論與實務之修鍊。另外輔以非市場性因素(主要是政府)的分析,使其方法論更趨完整,值得喝采。 在書中第二部將其創新理論更應用

在電信之外的各種產業如教育、航空、半導體、醫療保健,甚至評估國家總體經濟環境及擴張海外事業等,在在顯示作者對其理論之紮實及經得起考驗深具信心。 雖然時間倉促,逼得我利用週末全速讀完此書。但由於內容精采,引人入勝,閱完之時竟不知窗外天邊已現魚肚(二笑!),特此為之薦。 推薦序2 從看不見到打不過 臺灣大學國際企業系教授 湯明哲 要在這本書找水晶球和魔術子彈的人要失望了,本書不是一本「預測大未來」的書,也不是哈佛傳統三個基本策略、四個BCG矩陣魔術方塊、五個競爭力分析、六個要點、七個S等將策略過度簡化的書。本書介紹技術競爭策略形成的思維架構,其中要考慮的因素不知凡幾,沒有簡單的模式

可以提供決策者使用。重要的是思維架構。 一般的併購策略、競爭策略、多角化策略等都是發展成熟的領域,有一定的分析架構,技術策略是策略中比較晚發展的領域,而且沒有定論。基本的思維是任何創新會改變企業的競爭生態,企業必須要在新的競爭生態下,擬定新的競爭策略。但由於技術創新的多樣性,創新如何改變競爭生態並沒有一定的通則,例如連鑄機(Continuous casting)的出現降低產業的最小經濟規模,在廢鐵和廉價電力供應充沛的美國,造成小型鋼鐵廠如雨後春筍般設立,成本優勢加上靠近顧客,致使一貫作業大鋼廠紛紛倒閉。但如半導體的技術進步,卻提高最小經濟規模,造成大者恆大,產業中的合併,增加產業集中度。

對於多樣的技術或商業模式的創新實在無法用二X二矩陣來分析。思維架構比較有用。 作者認為要先確定創新是否為維持性還是破壞性創新,維持性創新對於在位者有利,可以包含在現有的經營模式中,破壞性創新會造成在位者的毀滅,當然會劇烈改變市場結構,研究者一直質問為什麼在位者,尤其是大廠商,無法面對破壞性創新?例如當年不可一世的西方聯合(Western Union)最後被從零開始的美國電話電報公司(AT&T)併購?為何百年之後,AT&T又面臨被破壞的命運?美國一貫作業大鋼廠為何會眼睜睜地看到市場被日本鋼廠、小型鋼廠蠶食直到倒閉?簡單的說法是管理階層不採用創新技術,事實上,這些企業面臨被取代的競爭,無法反

應的最重要因素是現有技術「邊際成本」低於新技術的「平均成本」,由於過去投資是沉入成本不應考慮,在位者當然不會也不應該採用新技術,所以才造成破壞性創新,當新技術的平均成本低於現有技術的平均成本時,在位者自然樂於採用新技術,新技術成為維持性創新。因此,創新的成本結構和在位者的成本結構決定創新的本質。這是用成本面來評價創新的性質。如果再加上創新所創造的價值,分析上就更複雜。作者的第二個論點就是從需求面來評估創新對消費者的價值。 成為價值整合者 創新的價值不是容易實現的,價值的實現要有價值網(Value net)的概念。價值網指的是在價值創造過程中的所有貢獻者所組成的網絡。由所有的廠商共同

創造價值,因此需要模組化才能減少協調成本(例如PC產業),在價值網中創造最多價值的是價值整合者(Value integrator),例如香港的利豐洋行、波音等均是價值整合者。創新會造成新的價值網的出現,當然也造成新的經營模式。 會造成在位者被破壞還有人的因素,對於新的創新,大公司的高層先是「看不見」,認為新的小公司比比皆是;當創新的公司開始長大,大公司會「看不起」,認為本身的經營模式顛撲不破,金剛不壞;等到創新的公司再成長有了威脅,大公司開始研究新起的競爭者時,受到主導邏輯(Dominant logic)的影響,開始「看不懂」;等到研究透徹後,發現「學不會」,最後當然是「打不過」。書中的

西方聯盟對於電話的態度,證實上面的大公司對於創新的態度。戴爾電腦、沃爾瑪百貨、西南航空的興起,均來自於大公司惠普、席爾斯、聯合航空的看不見、看不起、看不懂、學不會、打不過的老大心態。 本書除了提供理論架構外,還分析了五個產業,但對於電信業分析的最透徹。無論是技術創新還是經營模式創新,對於這幾個產業都有致命的影響,在位者大多是輸家。命也?運也?命不好,就要靠新的策略來突破創新的破壞性影響。在位者不可不慎。 創新已成為企業經營環境重要的一環,也會成為策略的重要要件。本書提供經營者思考的方向,但清楚的管理邏輯是經營者必備的條件。 推薦序3 突破兩難的創新修練 政治大學科技管理與智慧財

產研究所兼任教授、創河塾塾長 溫肇東 《創新者的修練》是克里斯汀生延伸其前兩本《創新的兩難》及《創新者的解答》的續作。「兩難」指的是「原本創新績優的企業,因專注於傾聽高利潤顧客的需求,即使不斷推出維持性創新,最後仍是喪失了市場領導地位。反之,新市場多是由提出破壞性創新的小公司攫取,然而逐漸由小而大成為主流企業後,卻又陷入無法因應新科技的困境」;「解答」則是針對破壞性創新,提出「在競爭中組織必須做的幾個關鍵決定的有力解答」。 基本上,前面這兩本書比較是「由內朝外」看企業面對新科技的掙扎與抉擇,《創新的兩難》是克里斯汀生深入研究了硬碟機發展與競爭的歷程,加以其他產業田野調查(挖土機、

小鋼廠)觀察到的現象,歸納出他的理論模型。《創新者的解答》是他與博士班學生、也是德勤管理顧問公司研究總監雷諾探討主流企業及新創事業分別如何對付與發展「破壞性創新」,引用了更多實務個案,並歸納出新舊企業該如何因應新科技的實際做法。 《創新者的修練》則是克里斯汀生和兩位在顧問業的 MBA 學生安東尼及羅斯合作的成果。這兩位顧問在二○○○年受教於他,之後一起進行研究、撰寫本書。兩位在致謝詞中描述其恩師及在哈佛商學院的研究歲月,是一種「脫胎換骨」(eternally)的轉型經驗。從本書的呈現,我們不易區分那一部分是誰主筆,其智慧交融的福樂(flow)則是我們從事學術工作者最企求的境界。從這三本

書發展的歷程,見證了一個有深厚研究的突破性思維,可以如何繼續衍生成商品,持續變成暢銷書,也是知識可以變成為經濟的典範。 就像電影的續集一樣,以相同主題為出版方向的系列書籍,如《第五項修練》及之後的實踐篇與學習型學校、《跨越鴻溝》與《龍捲風暴》等系列,一定要比前集精采,才會有人看、有人買,還要能帶動讀者對前集的興趣。本書的鋪陳,相信也會激起一些讀者的好奇,重新去翻閱前兩本。 本書英文名 Seeing What's Next 有「見微知著」之意,書中針對產業及企業的未來及變化,以他的「破壞性創新」,「資源、流程與價值」,及「價值鏈演進」等三個重要理論,「由外朝內」進行探討新興科技的

機會在哪裡,如何避免和既存企業打規模戰,透過辨認尚未消費者、依其真正在意的是什麼進行策略選擇,同時如何留意其他非市場因素(如政府的法令、政策)對創新的影響等議題。 接下來作者引導讀者如何將這些理論應用在六個產業分析上:包括教育產業、航空業(含製造與服務)、半導體產業、健康照護產業、電信產業,以及在海外市場的應用,並論及一些國家的政策,包括提到台灣的台積電與廣達。透過這些產業溫故知新,當新科技出現時,新舊企業如何解讀與回應、在位的經營者如何合理化自己的決策而錯失商機,因為他們無法辨識尚未消費的族群、尚不滿足的顧客、過度滿足的顧客,以及及非市場性情況等微弱信號出現,因而無法做出適當的判斷及

反應。好的管理理論提供「針對特定境況的因果說明,並能解釋為何某個行動導致某個結果,以及在不同情況下將如何產生不同的行動結果」。 激發創意 二○○五年我和徐小波在政大 EMBA 開了一門「創新服務事業營運模式研討」,探討政府推動十二項「策略性新興服務業」中的八項。除了克里斯汀生探討的健康照護、教育、電信服務之外,還包括觀光休閒旅遊、流通服務、創意文化、農業生技服務、工程技術服務等行業,我們認為創意是可以被激發的,創新的組織文化與氛圍是可以設計與形塑的。在課堂上、在期末報告上,同學被激發,不再認為創新是遙不可及。台灣亟於創新轉型之際,我們希望在概念的推動及策略形成過程中能略盡棉薄之力

。 台灣企業的創新當然必須鑲嵌在全球價值鏈的演變發展當中,過去以個人電腦的系統與周邊為主的產業,多半比較被動配合 OEM 原廠的需求,較少有主動開啟創新的機會(台積電的晶圓代工模式是少數例外)。台灣的廠商因緣際會卡到好的位置,也很努力從事降低成本的維持性創新,在原廠不斷將價值鏈中的工作外包之際「你丟我撿」,也持續投資裝備以符合代工的要求,因而成為全球代工重鎮。 比較令人擔心的是,價值鏈上的工作逐漸往微笑曲線的兩端延伸,卻因同業競爭導致規模的套牢與利潤愈來愈微薄。在技術典範移轉之際(如摩爾定律的極限),大陸、印度低階市場崛起,我們的廠商能否勇敢地突破,丟下包袱,找到破壞性出口?同

時間浮現的另一個趨勢則是,以服務代替製造成為許多產業轉型的契機(包括 IBM 與台積電)。以農業為例,生產者的貢獻只佔整個農業價值鏈中的二○%,其餘八○%由供應鏈中的服務加值者賺走了。如何找到一個突破的機會,是國內許多企業的創新轉型瓶頸。 過去在相對靜態與島內產業的環境中,比較像開火車,有鐵軌在引導,只要煞車與加速器即可。演進到以製造業為主的出口競爭中,就像在馬路上開汽車,還需要方向盤及地圖來控制行走方向。進入科技動盪全球化的競爭後,就像在空中開飛機,本書所提供的「跡象判讀」理論等於給了我們較好的儀表板、地球儀及與塔台的通訊,可以在三度空間中找到安身立命的航程,脫離兩難的宿命。本書的附

註很多,也很精采,就像備用的操作手冊,有心修練的讀者當不會錯過。從多位創新及策略領域前輩在 Amazon 上中肯的評論,本書應是比前兩集更精采的作品,祝大家閱讀有收穫。 前言 創新的核心 想像你是一八七六年一家龍頭銀行的員工,主管問你一個看似簡單的問題:「貝爾(Alexander Graham Bell)發展出透過電纜傳輸聲音的技術,這代表什麼意義?」你怎麼回答?當時,全球通訊業龍頭西方聯合公司(Western Union)稱貝爾實驗室的這項創新是個「玩具」。沒有任何資料可指引你進行分析。 往前推一百年,來到一九七八年,你在顧問公司工作,經理問你一個看似簡單的問題:「美國電話電報公司(

AT&T)正在測試一種行動電話技術,這代表什麼意義?」你怎麼回答?一些公司後來把這項新技術商業化,你會怎麼解釋? 現在,來到二○○四年,你是一家大型電信服務公司的員工,主管問你一個看似簡單的問題:「我聽說現在到處都在使用『802.11』無線網路技術規格來建構區域性高速無線數據傳輸網路,這代表什麼意義?」你怎麼回答?如果你是投資人,面對有些公司把這項技術商業化、有些公司選擇不理會它,你的看法如何?你認為哪些公司明智、哪些公司缺乏遠見? 我們天天都根據自己對未來的預測採取行動。投資人在看好某公司前景時買進該公司股票,看壞時則賣出持股;分析師試圖了解與預測未來,向客戶提出智慧洞察;企業高階主管試

圖在雜音中辨識跡象,區別威脅與機會,並據以採取行動。 這些人都在觀察企業經理人所採取的行動,並判斷這些行動對未來的影響,他們心中最大的疑問是:這項創新將為產業帶來什麼變化?這些變化對我所關切的公司造成什麼影響? 這些問題影響每個產業。以航空業為例,即便在二○○一年九月十一日發生的恐怖攻擊事件之前,人人都看壞航空業前景,應用哈佛商學院教授波特Michael Porter)提出的「五力模型」(檢視競爭者、潛在新進者、購買者、代替品、供應商)有助於解釋箇中原因。但是,航空業前景會永遠黯淡嗎?從表現優異的西南航空能看出什麼希望的微光?捷藍航空(JetBlue)會持續繁榮茁壯嗎?什麼是真正的機會?什

麼只會曇花一現?廉價航空、地區性營運的噴射客機、或甚至點對點的空中計程車(air taxis)會使航空業重新洗牌嗎? 再想想半導體業,長期以來,英特爾靠不斷推出效能更好的晶片而成功,有沒有什麼跡象顯示賽局正在改變,過去的成功不能再保證未來還會成功?這種改變對整個產業的價值鏈有何含意?

3D列印時代商標權面臨之爭議問題解決之道:以商標侵權為核心

為了解決AT&T 評價 的問題,作者胥丞皓 這樣論述:

3D列印技術,又稱為積層製造(Additive Manufacturing,AM),是近年的科技創新之一,主要的特色就是可以透過操作電腦設計CAD(Computer Aided Design)檔,創作特定形狀的物件,再將CAD檔精準地以堆疊材料的方式直接生產出特定立體物件。3D列印的技術特徵在於產品的設計流程與生產流程是可以分開進行的,並且近年許多CAD檔案都可以藉由創作者設計後上傳到網路,消費者可以藉由付費取得各式各樣的CAD檔案供列印成實體。隨著各式各樣的CAD檔案在網路上創作流傳,此項技術雖然帶給人們製造實體物件的便利性,但也容易產生未經授權的製造行為,此種行為就有可能構成智慧財產權如

專利權、著作權以及商標權的侵害。本文主要探討3D列印技術與CAD檔對與商標權的影響,並且以商標侵權制度為探討的核心,因為傳統商標法的原理主要是建立在商標權人主導並掌握商品的製造及銷售,但是3D列印技術可以使產品從設計到生產的步驟完全分開 ,而隨著技術的不斷發展與創新,3D印表機也不斷地降低售價以及提高生產效能,未來很有可能每個家庭都有自己的3D印表機,而只要有3D印表機就可以讓任何消費者都搖身一變成產品的生產者。此種情形可能使商標保障品質以及表彰產品來源的功能遭到架空,而使商標權人以及消費者因此在市場上受有損害。欲解決上述問題必須先探討虛擬的CAD檔案包含商標時,是否已經構成所謂的商標使用,還

是僅為一個虛擬的圖像檔案,此種爭議類似平面商標立體化,若為商標使用才能分析該商標使用是否為侵權使用。若不能為商標使用,商標權人是否可利用其他間接獲次要的方始保障其商標權。本文將探討虛擬商品以及虛擬商品的內容是否受商標法效力所及,將分析各國對於此項爭議的見解以及各國商標法侵權制度,並且探討如果虛擬檔案的內容不能構成商標直接侵權,是否有間接侵權或其他的方式可以處理,故會討論美國法的商標間接侵權制度、歐盟法的商標次要責任以及我國民法的共同侵權制度,在解釋上是否可以處理此項爭議,最後也會探討透過3D列印製作而成實體的物件,在商標法上的評價,是否因使用於商業目的而有所不同,若未將該實體商品使用於商業目的

時,可否透過「售後混淆誤認」的概念,擴大解釋其構成商標侵權。