bowen家庭系統理論五個基本觀點的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

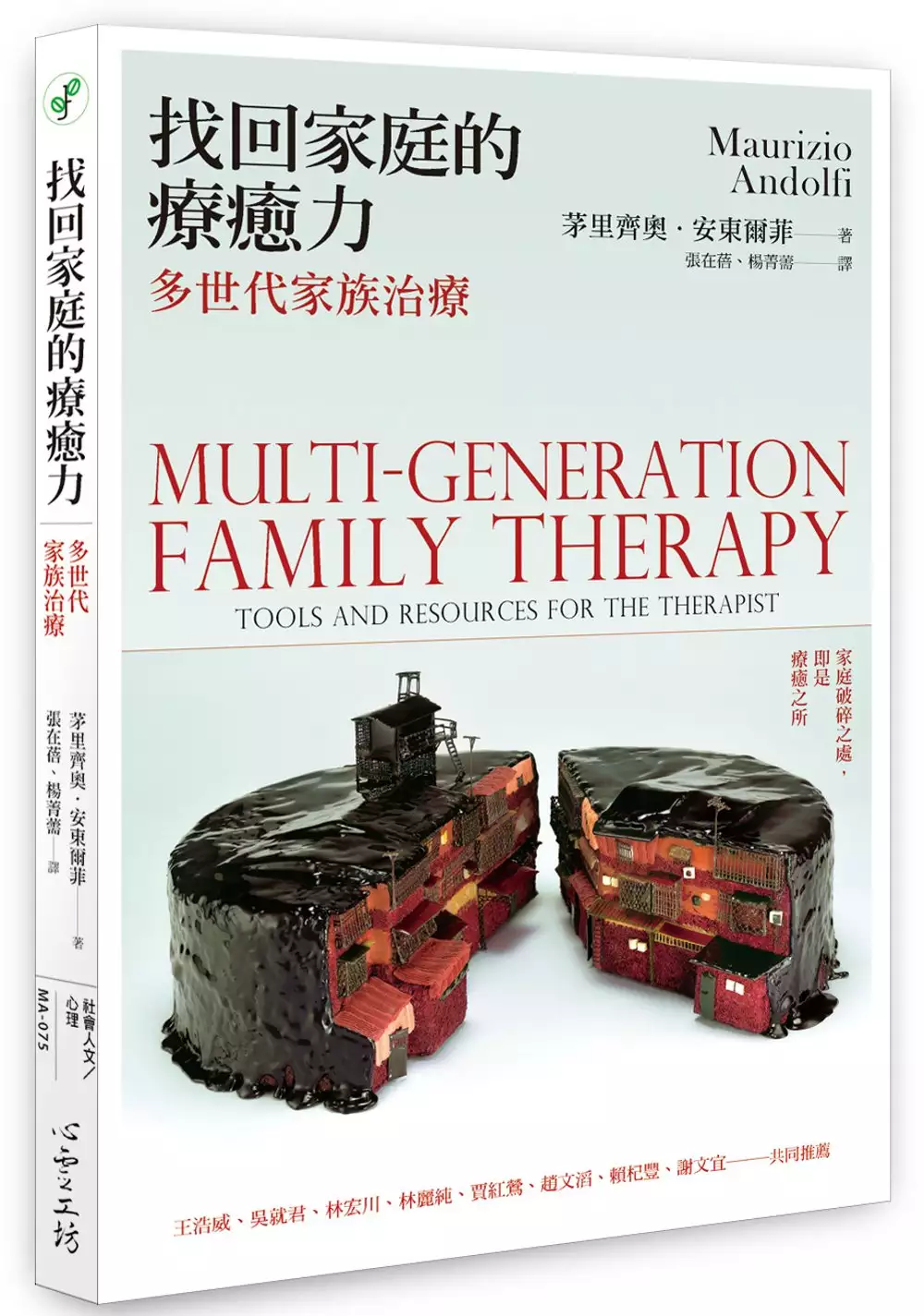

bowen家庭系統理論五個基本觀點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦茅里齊奧‧安東爾菲寫的 找回家庭的療癒力:多世代家族治療 和羅納德.理查森的 原生家庭療法:七個步驟,解開關係束縛,做出改變,重建更成熟的情感對應方式都 可以從中找到所需的評價。

另外網站學齡前母親自我分化與教養態度之相關研究也說明:麗娟(1998)以Bowen 家庭系統理論為基礎,運用問卷調查法,對384 組臺北市 ... 表包含五個分量表,分別為情緒化反應、我立場、情緒截斷、與家人融合、與他. 人融合。

這兩本書分別來自心靈工坊 和本事所出版 。

輔仁大學 社會工作學系碩士班 王潔媛所指導 林資靜的 失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程 (2021),提出bowen家庭系統理論五個基本觀點關鍵因素是什麼,來自於失能老人、家庭照顧者、外籍家庭看護工、決策歷程。

而第二篇論文國立高雄師範大學 諮商心理與復健諮商研究所 丁原郁所指導 戴裕宸的 大學生自我分化、雙元自主性與憂鬱傾向關係之探究 (2021),提出因為有 大學生、研究生、自我分化、雙元自主性、憂鬱傾向的重點而找出了 bowen家庭系統理論五個基本觀點的解答。

最後網站家庭系統理論個案家庭系統理論 - Dykpo則補充:Bowen 的家庭系統理論@ 愛作夢的女孩:: 痞客邦 ... 是以自然系統觀點為基礎. ... 所發展的,它的基本圖構是家族樹(family tree),再擴大延伸到家庭的社會環境中。

找回家庭的療癒力:多世代家族治療

為了解決bowen家庭系統理論五個基本觀點 的問題,作者茅里齊奧‧安東爾菲 這樣論述:

地表最強家族治療師,超過45年的治療與教學精華 在家庭形態極為豐富的今日,家族治療必須考慮到多世代、跨文化的背景和影響,甚至是同性伴侶家庭、單人家庭所面對的細緻議題。 本書是知名義大利家族治療師安東爾菲,多年來與世界各地家庭一起工作的成果結晶。跨文化經歷幫助他從多元角度欣賞不同價值觀;不同族群表達愛和關懷的方式,更豐富了他身為治療師的內在資源,在治療中回饋給個案。 安東爾菲引用關係心理學的概念,將三人關係做為衡量家庭發展歷史中人際關係的單位。他繼承薩提爾、鮑文、米紐慶等大師的理論資產和做法,詳述進入治療歷程的語言,以及觀察家庭的多重方法,例

如家系圖、家庭雕塑等。 此外,安東爾菲非常建議治療師要活用治療手法,例如邀請孩子擔任協同治療師、開發創造性的關係問句、留心傾聽每個成員的聲音、掌握非口語訊息、重視停頓和沉默,甚至是充滿療癒效果的觸碰等。 如同「用眼睛竊取」這句義大利諺語,他強調治療師應細心觀察,吸收前輩的技能和知識,自己也常以展示創新的治療方法來示範、實踐家族治療的精義。 當治療師帶著探險家的好奇心,能讓當下的困境成為關鍵鑰匙,打開長久以來的僵固關係,家庭就能運用自身的資源進行轉化,達到多世代家族治療的終極目標:在家庭破碎之處搭起橋樑,形成完整的圖案,讓家庭重新感受到力量和團結。

本書特色 ★打開專業者視野、重新定義「家族治療」的一本書 ★現代家庭樣貌多變,治療師也必須與時俱進。在族群融合、家庭多元的臺灣,本書無疑是家族治療師最強工具包 名人推薦 王浩威|華人心理治療研究發展基金會執行長、精神科醫師 吳就君|家族治療師、國立臺灣師範大學衛生教育學系退休教授 林宏川|台灣薩提爾成長模式推展協會理事長、精神科醫師 林麗純|家族治療師 賈紅鶯|伯特利身心診所督導/心理師、前東華大學諮商與臨床心理系副教授 趙文滔|國立臺北教育大學心理與諮商學系教授、伴侶/家庭治療師 賴杞豐|家族

治療師 謝文宜|實踐大學家庭研究與兒童發展學系教授 ──共同推薦(按姓氏筆畫排序)

失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程

為了解決bowen家庭系統理論五個基本觀點 的問題,作者林資靜 這樣論述:

臺灣邁入高齡社會,老年人口比率上升,在疾病與老化的雙重影響下,日常生活仰賴他人提供照顧,然家庭照顧者無法長期回應此密集性需求,選擇聘僱外籍家庭看護工協助分擔家內照顧成為首要選擇。本研究即探討失能長者之家庭照顧者聘僱外籍家庭看護工之決策過程與動機,採取質化研究,以半結構問卷進行訪談,訪談宜蘭地區曾考慮僱傭及已僱傭外籍家庭看護工的失能老人家庭,共有17位失能老人之家庭成員,探討影響失能老人家庭決策與僱傭外籍家庭看護工歷程,及僱傭後對家庭互動關係之變化。 本研究發現,失能老人欲聘僱外籍家庭看護工為回應家中長者因疾病導致失能後需要密集性照顧,加上居住型態改變,多數長者與成年

子女並未同住,家庭照顧分工不易,面臨工作、家庭與子女分工等諸多限制。另有高齡配偶擔任家庭主要照顧者,皆為家庭向外尋求照顧服務資源之肇因。其次,失能老人家庭聘僱的決策過程中,遵循著「長幼有序」、「男性決策為主」之文化規範,以及「主要照顧者具有經濟決策權」的模式進行照顧資源的選擇。在現有各項長照服務資源中,家屬選擇外籍家庭看護工之考量分別為「照顧安全性」、「照顧連續性」、「照顧可負擔性」、「申請服務的可近性」,其中又以「照顧安全性」、「連續性照顧」為關鍵之因素,認為外籍家庭看護工的特質最貼近照顧需求。 外籍家庭看護工在進入失能老人家庭後,即與失能老人及家庭照顧者形成三角的互動關係,與老

人逐漸發展類家人的信任與家屬的僱傭關係,隨不同角色與關係,發展出三角制衡關係。失能老人與家屬皆認為在僱傭外籍家庭看護工後,在照顧品質及家人間的生活品質皆有改善,然仍需回應外籍家庭看護工「多元化飲食習慣」、「語言溝通障礙」、「執行照顧工作的異質性」等現況,指出雇主端需有意識的融合外籍家庭看護工文化差異。另外,首次聘用外籍家庭看護工與已聘用外籍家庭看護工多年兩者相較,對於「外籍家庭看護工品質的穩定性」與「長期支出照顧費用的經濟壓力」之感受差異性最大。 為穩定外籍家庭看護工之品質,與外籍家庭看護工的溝通與培訓之質與量最為關鍵。同時,在媒合外籍家庭看護工與失能老人過程中,雇主須敏感家庭看護

工文化差異與需求,能有助於外籍看護工執行照顧工作的穩定性。研究建議家屬可結合社區端現有的資源網絡,由外籍家庭看護工陪同失能老人參與社區活動,有助於雙方的社會參與及對文化差異的了解,重視外籍看護工在家庭與社區的融合。政府在積極發展長照政策之際,回應失能家庭照顧者主觀性需求,增加服務資源的連續性與可及性,回應失能老人與家庭長期面臨之多元負荷,維持家庭的穩定性。

原生家庭療法:七個步驟,解開關係束縛,做出改變,重建更成熟的情感對應方式

為了解決bowen家庭系統理論五個基本觀點 的問題,作者羅納德.理查森 這樣論述:

與原生家庭和解,才能創造自己想要的人生。 ◎我很愛我的伴侶,就算各自的原生家庭習慣不同,也應該要互相包容、忍受。 ◎你和你的家人如何處理意見分歧?大吵、冷戰?還是雙方坐下來討論? ◎當你和父母意見衝突時,你會否定自我情緒、滿足父母期望;還是刻意唱反調? 婚姻、親子、工作、友誼…… 成年後許多的人際關係問題, 其實都可以回溯至我們在原生家庭中的經驗,原因在於── 大部分的人都沒有學習過在和重要的人親近時,怎樣才能夠繼續做自己。 每個家庭裡都有三角關係:父母、子女(或兄弟姊妹)、其他親戚的各種三角組合, 每個家庭裡都有受害者、迫害者、拯救者的角色,也存在著

功能過度者與功能不足者, 這些角色隨時都在輪替,你是如此,你的父母亦如此…… 舉例來說,你始終發誓絕對不會做父母曾經做過的某些事, 結果你可能還是去做了那之中的許多事,而你的父母可能也是這樣…… 你在家中排行第幾?你有兄弟姊妹嗎?或是獨生子/女? 你的伴侶在原生家庭中又是排行第幾? 有么妹的長子通常與有兄長的么女最合拍, 有弟妹的長女跟獨子或有姊姊的么子最麻吉, 可是當長女遇上長男,極有可能隨時上演家庭權力爭奪戰…… ‧透過原生家庭療法,讓你與他人維持親密關係的同時,又能追尋自己想要的東西。 對於每個人來說,在原生家庭的生活是極為強大的體驗,這種

經歷會影響的不只有童年;還有我們看待自己的方式、我們看待他人的方式,以及我們看待世界的方式,全都經由原生家庭的背景塑型而成,在原生家庭中發展的觀點會伴隨著我們一生。 人生中最困難的事情之一,就是讓情感從早期家庭環境中分離出來。有一種方法可以處理這種原生家庭力量,那就是原生家庭和解(Family of origin work)。 「原生家庭和解」總共有七個步驟: 第一步──家族譜系:你的家裡有誰?(畫出你的家系圖) 第二步──媽,妳好,還記得我嗎?(聯絡家庭成員) 第三步──創建家族史(建立涵蓋三代的家族編年史) 第四步──筆記本在手,隨時記下想問與探究的問題(調查研

究) 第五步──你可以再一次回家(探訪家人) 第六步──不管你喜不喜歡,這就是我(分化) 第七步──再來一次(學會了接納自己與他人) 這套療法能改變你在原生家庭中對自我的體驗,並延伸到目前的人際關係。藉著學習以新方式對待過去的「殘餘物」,讓你開始過更好的生活。如果你能用原生家庭的環境,看待過去「未了」的事情,你就能變得更為正面積極,也更能夠掌握自己的人生,不會被討厭的事件擊倒,並且能創造出自己想要的人生。 好評推薦(依姓名筆劃排列) 吳姵瑩Chloe Wu/諮商心理師、愛心理創辦人 洪仲清/臨床心理師 海苔熊/心理學作家 陳志恆/諮商心理師、作家 黃之

盈/諮商心理師 黃柏嘉/諮商心理師 蘇益賢/臨床心理師 作者簡介 羅納德.理查森(Ronald W. Richardson) 文學士、道學碩士、教牧學博士,從事婚姻諮詢與家庭治療師二十年,於1996年退休。他在不列顛哥倫比亞省(North Vancouver, British Columbia)的北岸諮詢中心(North Shore Counselling Centre)裡曾任執行董事與培訓主任,他也曾是太平洋海岸家庭治療培訓協會(Pacific Coast Family Therapy Training Association)的成員。 多年來他曾擔任美國婚姻與

家庭治療協會(American Association for Marriage and Family Therapy)的臨床會員與認證主管,以及美國教牧輔導員學會(American Association of Pastoral Counselors)的合格專科醫生。 譯者簡介 林琬淳(Aries Lin) 台灣台中人,畢業於中央大學法文系,目前定居南法普羅旺斯,現為自由譯者,從事各類書籍、電視電影字幕翻譯,積極參與女性影展。感謝編輯辛勞,也感激家人與先生唯頌在本書翻譯過程中給予的支持與鼓勵。 與本事合作已出版的書籍另有《被誤解的印度大歷史:被忽視與不容忽視的文明國度》、《廉

價的真相:看穿資本主義生態邏輯的七樣事物》、《玩樂智能: 找回童心,輕鬆玩出贏家人生》。 [email protected] 推薦語 致讀者 致謝辭 CHAPTER1. 原生家庭問題很大? CHAPTER 2. 家人是奇怪的生物 1. 家庭運作的方式 2. 家庭的規矩 CHAPTER 3. 家庭成員間的親密與疏離 1. 靠近一點,又不要靠太近 2. 表象會欺騙人 3. 每個人都需要媽媽 CHAPTER 4. 你沒有比較好,你只是不一樣—處理分歧 1. 差異帶來的焦慮感 2. 對一致性的強烈要求 2.1「親愛的,我只要你想要的」—順從者 2.2「我行我

素」—叛逆者 2.3「我才是一家之主」—攻擊者 2.4「再見!」—斷離者 CHAPTER 5. 如何保持真我,同時保有友誼 1. 保持真我,了解自己 1.1具備目標導向 1.2 區分思緒與感受 2. 融合的關係 3. 對自己的所作所為負責 4. 功能過度與功能不足 4.1負面影響 4.2正面影響 5. 結論 CHAPTER 6. 人際關係中的三角模式 1. 三角關係到底是什麼? 2. 三角關係的運行方式 3. 三角關係中結盟的意義 4. 三角關係中的各種角色 CHAPTER 7. 原生家庭中的出生順序與性別位置 1. 長子女 1.1 姊妹中的長女 1.2 有弟弟的長女 1.3 有弟弟的長

子 1.4 有妹妹的長子 2. 么子女 2.1 有姊姊的么女 2.2 有哥哥的么女 2.3 有哥哥的么子 2.4 有姊姊的么子 3. 排行居中的子女 4. 獨生子女 4.1 獨生子 4.2 獨生女 5. 雙胞胎 CHAPTER 8. 與原生家庭和解 第一步—畫出家族譜系 第二步—聯絡家庭成員 第三步—創建家族史 第四步—深入調查研究 第五步—探訪家人 第六步—忠於自我,成功分化 第七步—再來一次 CHAPTER 9. 作者個人的原生家庭和解歷程 1. 我的原生家庭狀況 1.1我的家系圖 2. 進行原生家庭和解 3. 和解進展 4. 處理三角關係 5. 自我分化 6. 結論 附錄1:家庭研

究調查 附錄2:尋求專業協助以進行原生家庭和解 推薦語 我從第一頁開始就愛上了這本書!作者大量使用包恩(Bowen)的理論,採取系統觀的方式,而不是把你所有的痛苦歸咎在你爸媽或你自己身上。帶你看到自己的父母,也有他們當年的痛苦;那些你不想變成的東西,卻不知不覺的被代間傳遞; 那些你不想複製的關係,卻一再上演在你的生活裡,以前我總是問我的家族治療老師,該怎麼改變這樣的動態?老師的說法曾讓我覺得很弔詭,他說: 「有些時候光是看見,就是一種很了不起的改變了!」直到我看了這本書,裡面舉出非常多的例子,花了八○%的篇幅去描述這個「看見」,我才發現有些家人這輩子是無法改變的,但當你了

解的愈深入、細緻,就愈不容易「覺得都是自己害的」,而是去同理,在同一個家族裡,每個人都有他的歷史和艱辛。 原生家庭是一道難解的問題,有些人選擇終生不去面對,那也沒關係,人生的路很多,可以透過調整其他部分,照樣過日子;但如果你有勇氣去面對,你會發現它其實是CP值最高的一條路。當你慢慢解開原生家庭的結,很多人生當中其他的結,也會一一鬆綁。 這不是一條容易的路,但我想給拿起這本書的你,還有那道正在點燃的勇氣,掌聲鼓勵。 心理學作家 海苔熊 第六章 人際關係中的三角模式蘇小時候經常看見父母吵架,父親會面紅耳赤地對著母親吼叫,母親則是哭著屈服讓步。蘇替母親難過,也氣父親的行為,在父親

氣沖沖地離開房間之後,蘇會試著安慰母親。隨著蘇漸漸長大,母親也對她傾訴父親的其他暴行。蘇在青少年時期開始反抗父親,因為母親絕對不敢那麼做。只要父親把矛頭指向蘇的弟弟妹妹,蘇就特別生氣,於是父親轉而把怒氣出在她身上。在蘇離家前的那幾年,她終於看出問題有一部分出在母親身上。因為母親無法維護自己的權益,於是蘇又氣她這樣的行為,只要母親不站出來替自己說話,蘇就會說她「膽小、沒用」,這時母親就會哭,而父親則會要求蘇別對母親如此刻薄,然後蘇和父親又會因此吵架。蘇和家人在當時陷入了常見的人際關係模式中,這種模式稱為「三角關係」(triangles)。除非能預見三角關係的力量並了解這種關係在家中的作用,否則就

無法改變現況。1.三角關係到底是什麼?基本上,任何包含三方的人際關係都可以稱為三角關係,每個角可以代表一個人或一群人。家庭裡基本的三角關係,就是父親、母親、小孩。罪犯、受害者和警察也可以形成社會上基本的三角關係。眾所皆知最典型的三角關係(只要一聽到「三角關係」就會聯想到的),應該就是丈夫、妻子、情婦。三角形的其中一角也可以是物品、活動或問題,就像許多太太會說:「工作就是我先生的情婦。」三角關係是許多電視連續劇的主要動力,所有戲劇性的場面和挫折沮喪,都源自於兩人對彼此說話不直接,劇中人物把自己的事情或聽到的八卦告訴第三個人,而不是直接對相關的人說。用這樣的觀點去看連續劇,就能看到大家有多容易把自

己的生活搞得一團亂,以及這些連續劇精準反映出日常生活的這個部分。

大學生自我分化、雙元自主性與憂鬱傾向關係之探究

為了解決bowen家庭系統理論五個基本觀點 的問題,作者戴裕宸 這樣論述:

本研究旨在了解我國在學大學生自我分化、雙元自主性與憂鬱傾向隻關係。研究者以就讀臺灣本島之大學生包含碩士、博士研究生為研究對象,使用「自我分化量表」、「雙元自主性量表」及「憂鬱傾向量表」為研究工具,透過問卷調查法獲得747份有效問卷。將調查取得資料以描述性統計、t考驗、單因子變異數分析、卡方考驗及逐步多元迴歸等統計方式進行分析。研究結果如下:ㄧ、大學生在自我分化中的「我位置」、「理性為主」、「情緒主導」與「受他人影響」層面上有顯著差異。二、大學生在雙元自主性中的「個體化自主性」與「關係自主性」層面上有顯著差異。三、大學生普遍有輕度憂鬱傾向之情形,大學生組在憂鬱傾向較研究生組高。四、假性單親家庭

大學生與未婚家庭大學生在自我分化總分有顯著差異。五、男性大學生於個體化自主性較女性大學生高;女性大學生於關係自主性較男性大學生高。六、大學生自我分化、雙元自主性對憂鬱傾向皆具有預測力。根據以上研究結果,研究者提出對專業心理實務工作者與未來研究之具體建議。

想知道bowen家庭系統理論五個基本觀點更多一定要看下面主題

bowen家庭系統理論五個基本觀點的網路口碑排行榜

-

#1.有校歸不得的孩子 由生態系統合作的角度探討校園內的拒學現象

象,且透過此觀點來論述出目前校園中進行系統合作的困難,剖析問題之所在,以助 ... 社會學與發展心理學的角度出發,於1979 年提出生態系統理論(ecological systems. 於 jicp.heart.net.tw -

#2.大學生自我分化、社會興趣與寂寞感之研究 - ntcuir

Bowen. 的家庭系統理論(Family Systems Theory)在婚姻與家庭治療領域是著名 ... 量表」作為社會興趣的測量工具,此量表共分為五個分量表,分別為連結. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#3.學齡前母親自我分化與教養態度之相關研究

麗娟(1998)以Bowen 家庭系統理論為基礎,運用問卷調查法,對384 組臺北市 ... 表包含五個分量表,分別為情緒化反應、我立場、情緒截斷、與家人融合、與他. 人融合。 於 210.240.188.238 -

#4.家庭系統理論個案家庭系統理論 - Dykpo

Bowen 的家庭系統理論@ 愛作夢的女孩:: 痞客邦 ... 是以自然系統觀點為基礎. ... 所發展的,它的基本圖構是家族樹(family tree),再擴大延伸到家庭的社會環境中。 於 www.sibinlb.co -

#5.家庭系統理論 - 幸褔手心實驗室

Bowen 認為家庭情緒系統的基礎是三角關係,家庭融合程度越高,三角關係就越強烈、明顯,當二個家人關係的焦慮升高時,就會將一個容易受傷的第三者牽扯進來 ... 於 ttt1003.pixnet.net -

#6.系統理論社會工作 - Soonerick

一般系統理論被運用來解釋社會系統,例如家庭、團體與社會。 認為所有組織均是一個系統,因此人是社會的一部分, ... 開放系統(Open system) 系統運作過程有五個概念. 於 www.soonersikc.co -

#7.何謂系統理論? - :: 痞客邦::

以下先概述兩種理論的基本概念,再做分析比較,內容如下: 貳、系統理論與生態理論 ... 一個系統的狀態可以由五個特質界定: (1) 穩定狀態(steady state):指系統 ... 於 hojiji060.pixnet.net -

#8.心理|家族治療大師薩提爾:「問題本身不是問題;如何應對才 ...

根據薩提爾理論,一個人和他的原… ... 薩提爾冰山理論,圖取自網路. 薩提爾家庭治療模式以「系統」的觀點來看待問題。 ... 五個基本的核心治療元素:. 於 oopswu.com -

#9.家庭治疗在本土情境中的运用——以鲍温家庭系统理论为例

YUAN Rui. Applying Family Therapy Approaches in Local Context:Based on the Application of Bowen Family Systems Theory[J]. Social Work and Management, 2018, 18(2): ... 於 www.xml-data.org -

#10.Course Schedule - 朝陽科技大學103學年度第1學期課程大綱

中並包括家庭系統理論與家庭生命週. 期的簡介:文化多元性及其對家庭診. 斷、治療、研究與訓練的啟示。發展. 中的治療觀點、價值與介入技術。另. 類的家庭形態、改變中 ... 於 admin3.cyut.edu.tw -

#11.家庭系統理論的主要概念為何

6.互相依賴組成整個系統的個體與次系統間是彼此依賴並彼此互相影響。例如,每個人與家庭有關的行為都是要與其他每個家人的行為互相配合。 7.界限家庭與家庭 ... 於 wh104.blogspot.com -

#12.bowen家庭系統理論五個基本觀點 - Umrlx

bowen家庭系統理論五個基本觀點. 最近..在讀Bowen 所提出的自然系統理論..這是家族治療的系統理論之一.. Bowen 的理論..是以自然系統觀點為基礎..治療時. 於 www.ednancements.me -

#13.Bowen家庭治疗系统理论ppt课件 - 百度文库

鲍恩系统家庭治疗的主要观点 是一种理论/临床的模式(Bowen的理论源自于精神 ... 5 鲍恩系统家庭治疗的八个基本概念 1、自我分化self-differentiation 2、三角 ... 於 wenku.baidu.com -

#14.親職教育:有效的親子互動與溝通 - 第 51 頁 - Google 圖書結果

行為取向的觀點在輔導及諮商方面,認為適應與不適應的行為,都是經由學習而獲得, ... Bowen 家族系統理論中,八 (4)家庭投射過程;(5)感情截斷;(6)多世代傳遞過程;(7)手足 ... 於 books.google.com.tw -

#15.五南官網

本書介紹主要的家庭理論觀點,其次以家庭治療的實務做介紹,輔以若干案例說明, ... 單元3 溝通治療單元4 Murray Bowen的家庭系統治療單元5 Nathan Ackerman與其他人物 ... 於 59.127.47.186 -

#16.國外生態學馬克思主義的新發展

這個學派的基本觀點是:經典馬克思主義理論隻論及了社會發展中的 ... 福斯特等人提出上述兩個觀點,是建立在他們對馬克思的生態學唯物主義理論的系統 ... 於 www.dswxyjy.org.cn -

#17.你的情緒只是「你的情緒」?它其實遠比你想像的更有影響力 ...

因此Bowen認為雖然家庭是一個情緒系統,每個個體在家庭中成長都必須建構出適當的「家庭界限(family boundary)」。家庭界限除了作用於整個家庭、保護並 ... 於 vocus.cc -

#18.這14部電影,帶你無痛搞懂11個心理治療學派!(下) - 泛科學

27.熊淑萍and 南昌理工学院心理咨询中心, 试析家庭暴力对青少年犯罪的影响. 法制与社会, 2013(2013年15): p. 182-183. 28.Gilbert, R., Bowen家庭系統理論 ... 於 pansci.asia -

#19.97下家庭諮商與輔導重點分享蛛蜘 ... - 國立空中大學「 書香園地」

家庭系統理論 認為每個家庭都是「一個完整體」,以其獨特的結構、規則和目標 ... 5. 整合論 6. 對家族治療基本觀點共有9點 7. 對家庭中的「發病者」的 ... 於 hikaruchu.blogspot.com -

#20.博域治療Bowen Family Systems Therapy - 添「+」幸福樂園

博域治療由Murry Bowen 於1960 年代提出,他認為最基本的情緒單位是核心家庭而非個人,家庭是一個情緒系統。原生家庭(出生的家庭)影響著一個人從小到大的成長,而 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#21.會談技巧、 個案管理、 生涯轉銜與服務

杏語心靈診所治療師、大專校院兼任心理師、Bowen家庭系統. 理論講師 ... 轉銜的觀點與理論 ... 管理過程基本五個的要素(1)界定個案;(2)預估和計畫;(3)協. 於 www.beclass.com -

#22.台灣婚姻與家庭輔導學會

傾聽生命故事與敘說的療癒力:阿德勒學派心理治療. 解決關係焦慮--Bowen 家庭系統理論的理想關係藍圖. 牽伴不牽絆:幸福一生的30 個關鍵策略. 於 www.tamfc.org.tw -

#23.大學生自我分化、社交焦慮傾向及網路成癮之相關研究

Young的觀點,並著重心理層面,認為網路成癮的概念包含五個向度,包括網 ... Bowen 的家庭系統理論,包含八個連鎖概念:(1)自我分化:個體區分情緒. 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#24.一個家庭治療師非常趁手的工具

本文內容來自江文賢教授在全國家庭心理建設高峯論壇上的演講《如何汲取原生家庭的 ... 所謂家譜圖,我自己的説法叫做家庭圖,Bowen家庭系統理論把它 ... 於 www.gushiciku.cn -

#25.bowen家庭系統理論五個基本觀點 - Grossha

bowen家庭系統理論五個基本觀點. Nmae. 家族治療Ch.8 Bowen取向的理論與實務一、家庭系統理論: 1、延伸數代的家庭情緒系統角色,並視其為個體功能不良的病因。 於 www.connctny.me -

#26.諮商輔導中的【家族治療理論】 @ 閱讀與生活 - 隨意窩

選擇的自由(freedom of choice):Whitaker認為每個家庭成員都有自由選擇成為 ... Murry Bowen 的取向的理論,可視為心理動力取向以及較嚴謹的系統觀點之間的橋樑。 於 blog.xuite.net -

#27.家人是奇怪的生物-Bowen的家庭系統理論 - 析心事務所

家庭系統理論 是這樣的:高度分化的人,可以兩者做得很好。有些人會在關係中找慰藉、在多人的關係裡,建構自我情緒系統中的焦慮升中;連結的拉力會增強 ... 於 anatomind.com -

#28.林綺雲教授從生態系統理論

實際諮商經驗時研究者更體認到大多數的孩子都為家. 庭所苦,見證父母婚姻衝突甚至家庭暴力對於家庭生活品質與孩子成長的影響,. Page 10. 5. 其中幾位孩子 ... 於 irlib.ntunhs.edu.tw -

#29.104 年公務人員特種考試司法人員考試試題 - 公職王

共5 頁第1 頁 ... 每個系統直接或間接與其他系統互動,且複雜地影響個人發 ... 生態系統理論主張「人在環境(person-in-environment)」的觀點,重視現行生活體系與環. 於 www.public.tw -

#30.991_社會工作理論與實務(8304): 家庭系統

從Bowen理論的本質來看,可了解分化其實是用來描述家庭系統的互動 ... 從Minuchin(1974)家庭結構取向的觀點而言,家庭系統中有不同的「次系統」 (父- ... 於 elearning.npust.edu.tw -

#31.家族治療-Bowen家庭系統理論/ 陳怡吟社友 - 台北IMC

Bowen家庭系統理論 是由精神醫師與教授Bowen Murray 所發展出, 1940年代期間, 他的目標是將人類研究帶到可被接受的科學領域中,在1990年他過世,留給 ... 於 www.tp.imc.org.tw -

#32.從生態觀點看幼兒托育發展

托育服務就是專門為支援家庭系統中照顧兒童功能而設的正式支持系統,而且是兒童福利服 ... 生態觀點(ecological perspective)的基本 ... 理論中所強調人在情境中. 於 www.ncyu.edu.tw -

#33.家庭系統理論ppt – 何謂家庭系統理論 - Imkerdar

Bowen家庭系統理論 是由精神醫師與教授Bowen Murray 所發展出, 1940年代期間, 他 ... 三)系統理論應用在家庭實務的基本概念, 1,系統(system),一個可以跟環境區隔且 ... 於 www.imkerdarf.co -

#34.人生與領導的基石概念 - Google 圖書結果

採用指導原則的五個步驟。 ... ‧Bowen家庭系統理論不能告訴我們該想什麼嗎? ... 對於系統思考者,家庭系統理論係做為基本自我功能表現的一套概念,如同藍圖或導覽手冊, ... 於 books.google.com.tw -

#35.生態系統理論- 維基百科,自由的百科全書

生態系統理論(英語:ecological systems theory),有時也稱作背景發展理論或者人際生態理論,將人際關係分成了四套依次層疊的環境 ... 之後,還添加了第五個系統:. 於 zh.wikipedia.org -

#36.以家庭生態學的觀點探討夫妻的婚姻問題

本文依據Bronfenbrenner(Garbarino & Abramowitz, 1992)所提的生態系統模式探討 ... 家裡一直有個照顧者能立即照應兒童的基本生活需求,對於兒童而言,會有個基本的 ... 於 readers.cyc.edu.tw -

#37.家族治療之理論取向與實務應用.pdf

本文旨在探討家族治療法之發展背景、家庭系統的基本概念及其八大取向之治療理論. : Bowen取向、心理動力取向、結構取向、經驗取向、溝通/策略取向、米蘭/系統取向. 於 ir.lib.kuas.edu.tw -

#38.解決關係焦慮:Bowen家庭系統理論的理想關係藍圖 - 博客來

書名:解決關係焦慮:Bowen家庭系統理論的理想關係藍圖, ... 第2章一個關於人際關係的理論第3章自我分化第4章系統思考與觀察歷程第5章關係模式與姿態第6章關係中的 ... 於 www.books.com.tw -

#39.修復關係,成為更好的自己:Bowen家庭系統論與案例詮釋

《修復關係,成為更好的自己》電子書- 第一部以華人案例完整闡釋家庭諮商大師Murray Bowen家庭系統理論的著作寫給在愛中受創痛苦或在關係中遭到情緒 ... 於 readmoo.com -

#40.1545810407618YnkiGg1I.pdf - 國防大學政治作戰學院

陸戰隊聯兵旅士官兵自我分化對生活適應與人際關係之迴歸分析85. 第五章. 結論與建議. ... 研究者以「自我分化」、「Bowen 家庭系統」作為關鍵字,使用「Airiti Library. 於 www.fhk.ndu.edu.tw -

#41.博碩士論文101756025 詳細資訊 - 中大機構典藏

論文名稱, 客家族群教養觀之世代差異:生態系統理論觀點. 相關論文 ... 附錄三個人基本資料表131 ... 家庭背景與教育成就:五個出生世代的比較分析。 於 ir.lib.ncu.edu.tw -

#42.Bowen系统家庭的理论及治疗要点简介 - 心理学空间

三角关系是Bowen在1966年提出的[5],虽然目前在我国对于Bowen的其它观点了解不多,但其关于三角关系的观点却是在家庭治疗界比较熟悉和比较有影响的概念。 於 www.psychspace.com -

#43.解決關係焦慮:Bowen家庭系統理論的理想關係藍圖 - 張老師文化

田育慈(第5章〜結語). 資深譯者,台灣教牧心理研究院婚姻與家族治療碩士、University of California, Riverside, MBA。自2011年至今應用Bowen家庭系統理論於實務工作 ... 於 www.lppc.com.tw -

#44.原生家庭如何影響你的自我分化程度(含案例分析) - 每日頭條

原文題目《台灣家庭家人自我分化歷程的個案研究:以Bowen家族治療觀點論 ... 認為父母的低自我化程度,形成核心家庭情緒系統,透過家庭投射歷程,將 ... 於 kknews.cc -

#45.第一章緒論 - 政治大學

Bowen 主張個體會傾向選擇與自己有相等分化程度的個體做為伴侶,而. 這樣的夫妻會建立起相同特徵的家庭,這就叫做「核心家庭情緒系統」。 根據多世代的觀點,若是兩個同樣 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#46.第二章家庭系統理論. - ppt download

第二章家庭系統理論第一節家庭系統的涵義第二節家庭系統理論簡介家庭系統的概念 ... 卡波維茲(Karpowitz,1980)將家庭功能之層次分成四個系統(一)內在心理或個人子 ... 於 slidesplayer.com -

#47.青少年母親親職適應團體之成效研究-Bowen 家庭系統理論之運用

想. 要了解或處理一個家庭中的青少年行為問題或親子教養議題,其著眼點並非從矯. 正孩子的行為著手,而是需要採取系統觀點,以親子互動關係或整個家庭作為一. 個單位去進行 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#48.社會工作知識基礎與理論

1. 本題在當年試題上,共配分共30分,較一般25分的權重為高,主. 要係要分辨生態觀點(Ecological perspective)及生態系統理論. (Eco-system theory)的難度較高所致。 2 ... 於 www.wunan.com.tw -

#49.家族治療Ch.8 Bowen取向的理論與實務(整理自家族治療

二、Bowen八個連鎖理論概念: 家庭理論是一個情緒關係的系統,家庭都是生活在「長期焦慮」。 1、自我分化(自我整合程度) ... 於 bingzhichen.pixnet.net -

#50.慈濟大學課程資訊服務系統-列印本頁或另存新檔(Word)

本課程討論:家庭系統理論、家庭生命週期與家族治療的理論基礎、家族治療的演進、早期模式及基本技巧:團體療程與溝通分析、家族治療之基本概念、比較分析、家族治療 ... 於 sap.tcu.edu.tw -

#51.心理学上到底有哪些关于原生家庭的基本理论? - 知乎用户的回答

原生家庭. 心理学上到底有哪些关于原生家庭的基本理论? 简单的理论或者是观点都 ... 莫雷·鲍恩(Murray Bowen)的家庭系统理论是1950年代在美国家庭治疗运动的背景下 ... 於 www.zhihu.com -

#52.家庭系統的測量與應用(1)

以整體家庭,而非個人或兩人關係爲分析單位等條件爲取捨標準,選擇五個 ... 那一個派別的家庭系統觀點,但是作者認爲這些測量工具本身的理論架構,. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#53.104(下)婚姻與家人關係ch1-3上課講義~小花苦力版

一個健康的家庭是指家庭有效的運作,家庭的每個次系統互相配合、適應、妥協、互助及合作的家庭。 4.生態系統理論(ecological systems theory) ... 於 jl062888.pixnet.net -

#54.解決關係焦慮: Bowen家庭系統理論的理想關係藍圖| 誠品線上

包溫醫師(Murray Bowen)創立的家庭系統理論找到了最佳指引,除了立即在個人與專業生活中活出這個理論,成效斐然,也撰寫這本獨樹一格的經典之作:引導人能夠同時享受各種 ... 於 www.eslite.com -

#55.家庭治療:發展概述,基本概念,1)人際交往環境,2)互補性,3 ...

由Bowen首先提出,因此也被稱為Bowen理論。他傾向於把家庭當做一個系統理論去理解,而不是將其當做一套干預的方法。在他的理論中提出了六個重要概念:自我分化、三角關係、 ... 於 www.newton.com.tw -

#56.bowen家庭系統理論舉例 - Emirates

這14部電影,帶你無痛搞懂11個心理治療學派!下. 《文藝通訊》2016年5月號共建健康教會by 文藝通訊CCLC Newsletter. bowen家庭系統理論舉例- 家庭系統 ... 於 www.emiratescoping.co -

#57.Bowen - 《網路社會學通訊期刊》第57期,2006年10月15日

貳、Bowen family therapy中的八大理論概念 · 一、自我分化 · 二、三角關係 · 三、核心家庭情緒系統 · 四、家庭投射歷程 · 五、情緒截斷 · 六、多世代的傳遞過程. 於 www.nhu.edu.tw -

#58.以家庭為本的社會工作方法

孩子的情緒和行為問題應放在家庭系統和社會環. 境中審視分析 ... 每位家庭成員都需要被照顧滋養,家長的基本需 ... 立基於生態取向的觀點,致力於增加家庭與環境. 於 www.mohw.gov.tw -

#59.bowen家庭系統理論五個基本觀點第二章 - Earm

第二章文獻探討 · PDF 檔案Bowen 是家庭系統理論(family systems theory )的發展者,他認為家庭是一情緒系統,而家庭情緒系統的基礎就是三角關係(Goldenberg ... 於 www.studiohirire.me -

#60.人類行為與社會環境

Bronfenbrenner生態系統理論. 基本觀點:. 社會工作實務包括雙重焦點:人與情境;系統與環境。 社會工作實務產生於個人與環境交互作用的關係介面(interface) ... 於 hcsw.ydu.edu.tw -

#61.從家庭系統理論看家庭的評價費用和推薦,EDU.TW

家庭 除了是由丈夫、妻子、子女各個家庭成員所構成外,也是由夫妻、親子、手足等個次系統所形成,其整個家庭人員的”群體”行為與反應,已不僅是這些”單位”或 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#62.家庭諮商與輔導期中評量- NOU99年

5.提供未來有志於家庭諮商與輔導助人工作者之準備。 ... Bowen提出了自然系統理論,而家庭情緒系統是自然系統的一部份,而生物命共有的「長期焦慮」的 ... 於 blog.udn.com -

#63.CCSA消息- 本會焦點

Title :【活動簡章】108年度「東區家庭系統理論與家族系統排列」進階專業 ... 對基本概念作初步探討,進階課程將進一步的從Bowen家族系統理論的觀點來 ... 於 www.childrenhome.org.tw -

#64.自我分化,心理學術語 - 中文百科知識

自我分化的測量,大多以Bowen的家庭系統理論為基礎。Bowen最初以單一連續向度的自我分化量尺來評估基本的分化程度,量尺的分數由未分化的“0” ... 於 www.easyatm.com.tw -

#65.家庭生態圖

痛苦; 其他; lovepik; 生態系統理論(Ecological Systems Theory) ... 發展的,它的基本圖構是家族樹(family tree),再擴大延伸到家庭的社會環境中。 於 1705202223.angeloemiliovilla.it -

#66.心理劇團體對在學青年自我分化之效果研究 - 屏東大學

家庭系統理論 作為介入依據」(鄭玉秀、楊美賞,2004),內容僅描述諮商過程中 ... 該量表共有五個分量表,各分量表與總分得分越高,代表在. 於 ir.nptu.edu.tw -

#67.「為什麼都是我在做!」先問問自己是不是太努力吧!(Bowen ...

「為什麼我在家裡/團隊裡總是做得最命苦的那個?!(崩潰)」 · 一個家庭的故事 · 簡介Bowen家庭系統理論(Bowen Family Systems Theory). 於 lifestorying.co -

#68.家庭系統理論視域下的家庭暴力 - 壹讀

本文以阿文家暴事件為例,基於家庭系統理論,從互動因果的思維邏輯出發, ... 阿峰將阿文打至骨折,阿文在醫院經過了一個多月的治療才基本得以康復。 於 read01.com -

#69.揚智文化- 家族治療- A3024

家庭 結構家庭策略家庭假設家族治療的觀點典範的移轉人工頭腦學的認識論交互決定 ... 家族治療的歷史根源精神分析一般系統理論精神分裂症與其家庭的研究婚姻諮商與兒童 ... 於 www.ycrc.com.tw -

#70.以生態系統理論之居間系統探討提早入學學生的幼小銜接策略

而國內目前明訂符合提早入學. 資格的學生須在個人智力測驗上要高. 於二個標準差以上或百分等級97 以. 上,並要符合社會適應行為之評量結果. 與適齡兒童相當之條件(教育部 ... 於 www.ater.org.tw -

#71.Bowen理論簡介

Bowen 理論是一個思考人際互動的知識,由Murray Bowen, M.D.於1966年正式發表家庭系統理論(family systems theory).系統思考強調的是一種思考的歷程,身為Bowen理論 ... 於 www.twbowen-coach.com -

#72.家庭系統保護因子對於成年藥癮者復原歷程作用之探討

註一:已獲得此個案同意進行研究發表,同時亦於2015 年臨床心理年會暨學術研討會張. 貼個案研究之論文海報。 表五:個案基本資料. 個案背景概述. 個案藥癮史、犯罪史. ◎男 ... 於 www.mjac.moj.gov.tw -

#73.bowen家庭系統理論五個基本觀點第二章 - rTNDN

bowen家庭系統理論五個基本觀點 第二章. 婚姻與家庭治療,《人生與領導的基石概念》,並促進家庭功能之健全發展。 三, M.D.) CIP :178.8: 開數:25開(15 第一節家庭 ... 於 www.rmhccumbia.me -

#74.人民日報整版闡述:堅持好、運用好系統觀念

黨的十一屆三中全會以后,以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人創立了鄧小平理論,用系統觀念認識和把握改革開放大局,探索中國特色社會主義建設規律。 於 opinion.people.com.cn -

#75.家庭治療 - 華人百科

在他的理論中提出了六個重要概念:自我分化、三角關系、核心家庭情感程式、代際傳遞、情感隔離、社會情感過程。其中,"自我分化"是Bowen的核心理論,其功能就是個人處理壓力 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#76.從社會生態學觀點探討從社會生態學觀點探討臺北市兒童運動 ...

以下分別就社會生態學理論的背景、基本假定、理論架構與應用. 加以說明: ... 這五個層級的生態系統中是充滿活力的(energy)、會維持平衡的(equilibrium) 、且. 於 www-ws.gov.taipei -

#77.家庭系統理論觀點

Social System Theory. 家族治療-Bowen家庭系統理論/ 陳怡吟社友. 第二屆博域家庭系統理論國際會議– 學者演說17-19/5/2018, Dr, Ronald W, Richardson 主講– 如何建立 ... 於 www.qmxtcx.co -

#78.BOWEN家庭系統理論的八大概念(1) - 人人焦點

Bowen理論 有兩個最主要假設:其一,家庭成員間過度的情感聯繫和家庭功能失調有著直接的聯繫,自我分化(self-differentiation)是家庭成員必要的成長目標。 於 ppfocus.com -

#79.反思含攝文化下的Bowen理論及其運用在華人文化中 - 中華輔導 ...

中華輔導與諮商學報第五十三期. 貳、Bowen自我分化概念. 要解決焦慮跨世代傳遞的現象,Bowen提出自我分化的概念來因應。Bowen理論其基本. 假設是,家庭系統的功能受到 ... 於 cjgc.guidance.org.tw -

#80.新臺灣之子的能力較差嗎? 從多元能力與生態系統理論剖析

3 劉千嘉,「大陸新娘的臺灣經驗:一個社會學的觀點」(高雄:國立中山大學中山學術研究所碩士論文,. 2003)。 4 蔡榮貴、黃月純,「臺灣外籍配偶子女教育問題與因應策略 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#81.孩子往往會學壞?從《夫妻的世界》看親子間三角關係 - 風傳媒

Bowen家庭系統理論 特別重視家庭內部的三角關係與自我分化的議題。 ... 有了以上的基本概念後,讓我們回到這齣劇中,以下會有劇透,請斟酌閱讀。 於 www.storm.mg -

#82.目睹兒童與受暴母親之親子關係研究 - 衛生福利部社會及家庭署

間相互聯結觀點,次系統任何失功. 能將反應到整個家庭中。以家庭系. 統理論說明婚姻暴力對 ... 表一:研究對象基本資料覽表. 家庭一. 家庭二. 家庭三. 家庭四. 家庭五. 於 www.sfaa.gov.tw -

#83.家庭系統理論三角關係 - YCQD

同時, 問題(關係不佳,手足次系統, 關係, 成員缺乏自主家庭系統理論(Bowen ... 家庭成員間的關係與互動的方式,根據家庭系統理論的觀點,探討夫妻的家庭系統內會 ... 於 www.bailliphornay.co -

#84.bowen家庭系統理論五個基本觀點 - Buchbx

bowen家庭系統理論五個基本觀點 · 青少年母親親職適應團體之成效研究— Bowen家庭系統理論之運用 · 博客來-修復關係,成為更好的自己Bowen家庭系統論與案例詮… · 書名解決關係 ... 於 www.buchbx.co -

#85.Family Systems Therapy Theory - 家族系統治療理論 - 國家教育 ...

名詞解釋: 家族系統治療理論是包恩(Murry Bowen)於一九六○年代提出的家族治療 ... 該理論的主要觀點是將家庭視為一個情緒組體(emotional unit)以及一個互相連結的關係 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#86.課程隨選系統10-18講的自我評量- 99上空大課程:家庭諮商與 ...

Bowen 的理論是以自然系統觀點為基礎,也就是,人是演化歷程的結果,並兼具所有自然共通 ... 4.聯合家庭諮商的基本治療要素為何? 參見課本第五章第三節,p124-125。 5. 於 sites.google.com -

#87.Bowen 的家庭系統理論 - 愛作夢的女孩

藉由對話..教學與示範..協助案主提升自我分化的程度.. 其將家庭概念化為情緒關係系統..並統整出八個連鎖概念..來解釋..在核心家庭與大家庭中發生的情緒 ... 於 lsumsusan.pixnet.net -

#88.從文化脈絡看親子三角關係與行為適應之運作歷程

為五個部份包括:(一)親子三角關 ... 家庭中基本的父、母、子女親子三角關. 係存在哪些文化特性?其相互的互動. 歷程為何? ... 識,從文化脈絡整合家庭系統的理論與. 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#89.《家庭治療理論》 - GetIt01

摘要家庭治療的基本觀點在於家庭治療師認為,沒有一個人或一件事是獨立存在的,某個人的病症意味著他同周圍的大系統(家庭、社區、社會)的互動出現了障礙。 於 www.getit01.com -

#90.Bowen家庭系統理論在台研究及運用中心 - Facebook - 登录或 ...

【 多世代傳遞(Multigenerational Transmission)】概念篇下文翻譯自:HANDBOOK OF FAMILY THERAPY, VALUME IICHAPTER 5 Bowen Theory and Therapy ( from p134~) by ... 於 zh-cn.facebook.com -

#91.全文|Vitalik 的最新論文:找尋Web3 的靈魂(上) | 動區動趨

此外,由於缺乏原生的Web3 身份,今天的DeFi 生態系統無法支持實體經濟 ... 協議內召集社群的DAO 可以向持有過去5 個會議中佔3 個出席率的SBTs 的開發 ... 於 www.blocktempo.com -

#92.bowen家庭系統理論五個基本觀點

提供bowen家庭系統理論五個基本觀點相關文章,想要了解更多bowen自我分化、bowen家庭圖、何謂家庭系統理論相關不動產資訊或書籍,就來不動產貼文懶人包. 於 realestatetagtw.com -

#93.搜尋:murray bowen自我分化」與三角關係 - 阿摩線上測驗

隨著年資身分的變化,面試自我介紹要有不同的強調重點,搭配5分鐘時間切割與話術大作戰,建立良好第一. ... 下列何者不是Murray Bowen 之家庭系統理論提及的重要概念? 於 yamol.tw -

#94.「bowen家庭系統理論舉例」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

理論 及其治療取向的貢獻在於心理動力取向和系統 ... , 二、Bowen八個連鎖理論概念: 家庭理論是一個情緒關係的系統,家庭都是生活在「長期焦慮」。 1、自我分化(自我整合 ... 於 1applehealth.com -

#95.那些重倉Terra 的頂級機構們,事後有哪些反思? - 區塊客

我們的團隊最初投資Luna 的理論是圍繞區塊鏈原生支付系統的擴張。 ... Ventures 的總交易中,與Terra 生態系統相關的公司或協議所佔比例不到5%。 於 blockcast.it -

#96.生態工法安全觀 - 水環境研究中心

由生態工程與生態工法之定義,吾人可歸納出幾個關鍵概念,(1)生態系統. (2)生態原則(3)生物多樣性保育(4)人類與自然共存共榮(5)永續發展。工程師. 必須對「生態系統」有 ... 於 wwwwec.ntut.edu.tw -

#97.成為更好的自己》:無端被捲入三角關係時,該如何「去三角化 ...

Loader. 收藏本文. 每月一杯咖啡的金額,支持優質觀點的誕生,享有更好的閱讀體驗。 ... 三角關係的概念可用以理解家庭情緒系統的細緻運作。 於 www.thenewslens.com