hedge funds中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AndrewW.Lo寫的 適應:金融演化新思維 可以從中找到所需的評價。

另外網站Private Equity, Hedge Funds Brace for Coming SEC Overhaul也說明:(The Wall Street Journal) — Private-equity and hedge funds are bracing for what could be the biggest regulatory challenge in years to their ...

中信金融管理學院 金融管理研究所 楊茹惠所指導 李俞達的 被動式基金(ETF)績效評估比較-以台指50和華夏上證50為例 (2017),提出hedge funds中文關鍵因素是什麼,來自於金融科技、指數股票型證券投資信託基金(ETF)、流動性不足比率-選擇權法。

最後網站Hedge Funds - The New York Times則補充:The implosion of Three Arrows Capital, a cryptocurrency hedge fund, devastated the industry. Its two founders spent the next year surfing, meditating and ...

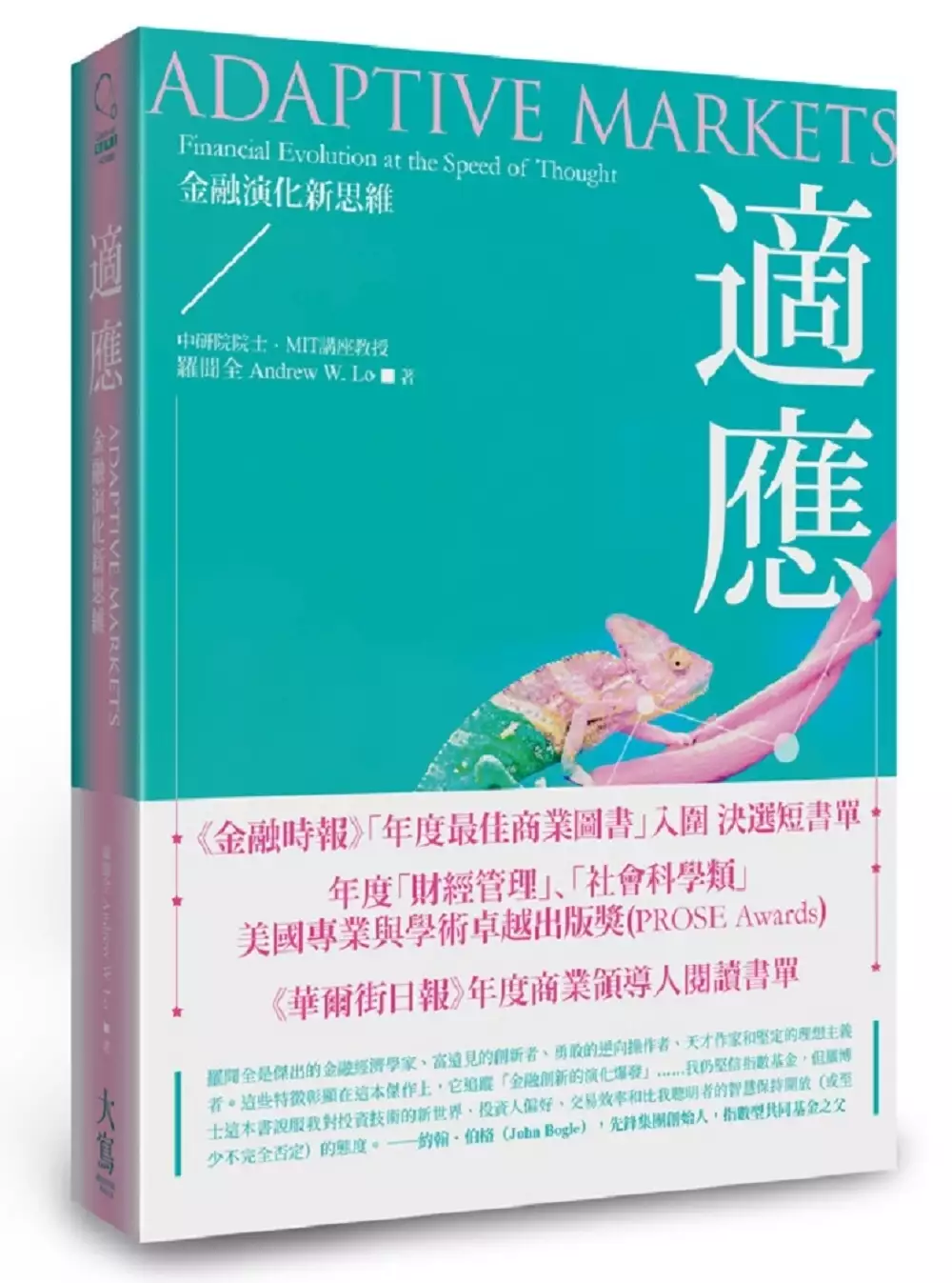

適應:金融演化新思維

為了解決hedge funds中文 的問題,作者AndrewW.Lo 這樣論述:

《金融時報》「年度最佳商業圖書」決選(short list) 年度「財經管理」、「社會科學類」美國專業與學術卓越出版獎(PROSE Awards) 《華爾街日報》年度商業領導人閱讀書單 中研院院士.MIT講座教授新金融理論鉅著, 顛覆與挑戰傳統理性市場框架 人類有千年的演化本能,當我們開始「投資」時,市場上就不只有理性的利益算計! 美國有一半的人在股市有投資,但經濟學家無法就這個關鍵問題達成共識:投資人和市場是像現代金融理論假定的那樣,既理性又有效率,還是一如行為經濟學家所想、金融泡沫和危機所暗示的那樣,既不理性又沒效率?這是經濟學中最重大的爭論之一,結果攸關投資管理和

金融監理是否真有價值。在這本開創性的著作中,羅聞全針對此一爭論提出「適應性市場假說」,理性與不理性的因素都在這個新框架中並存。 本書利用心理學、演化生物學、神經科學、人工智慧和其他領域的發現,說明市場效率理論並非錯誤、只是不完整。市場不穩定時,投資人本能地作出反應,產生其他人可以利用的效率不彰情況。 從人類最重要的天賦之一──「恐懼」開始,重量級金融學人羅聞全以許多引人入勝的故事展開了一趟迷人的知性旅程,從市場效率的起源及其失敗講起,進而討論投資人行為的基礎,最後談到這些爭論的實務意義──包括對沖基金如何已經成為「金融界的加拉巴哥群島」、2008年的金融市場崩盤實際上是怎麼一回事,

以及我們可以如何避免未來的危機。 人性會如何「適應」市場? 每當金融瘋狂時,「效率」市場為何失靈?理性的經濟人們為何會同時陷入瘋狂? 本書最重要的主張是,我們需要一個新理論,探究大腦的深處,考量人類如何做決定、如何演化與適應環境,以及心理學與各種新科技,才能完全明白資產泡沫、銀行擠兌,以及理性市場與行為證據矛盾的真正原因。我們徹底需要更深入理解人類在個體與群體環境下的適應本能,補足充滿數學化的效率市場與定價理論;同時,提出一個與未來世界更契合的金融設計。 這本書也針對許許多多經濟學的基本問題提出抱負不凡的新思考,所有想了解市場真正運作方式的人都不應錯過。 書評推薦

「本書的最大特色是在堅實的理論與實證基礎上,對金融市場的運作提出一個嶄新的詮釋,不論是金融業者、監理人員、還是財經學者,看完本書後基本上都會對金融市場產生一個全新的看法……我認為此書的論點極有潛力成為金融業界的『遊戲規則改變者』(Game Changer)。對於像我一樣的學者而言,本書在學理上所提出的許多論證雖已然很有說服力,但因對現行金融理論非常像是一個很有破壞性的創新,必然會促成更多的理論爭辯與研究比較,我對這種學理上的躍進以及隨之產生的學術辯論有很大的期待。」──鍾經樊(國立清華大學計量財務金融系教授) 「羅聞全說得好:金融必須要有目的,金融工程可以用來促進大規模投機,也可以用

來為新藥研發募資。人類不應容許金融主宰目標,而應該用目標來主宰金融。德國政治家俾斯麥曾說,政治是『創造可能的藝術』(the art of the possible)。順著這種思路,金融運作就是『創造可能的促進者』(the facilitator of the possible)。」 「巨大的社會難題要求人類有效合作與運用集體智慧。金融運作是目前人類運用集體智慧的最高效手段。適應性市場假說指出,僅憑獲利動機不足以解釋市場在組織人類行為上的成就:人類受恐懼與貪婪驅使,但還有公平、正義與想像力。」──胡一天(源鉑資本創辦人暨執行長) 「羅聞全是傑出的金融經濟學家、富遠見的創新者、勇敢的反向

操作者、天才作家和堅定的理想主義者。這些特徵彰顯在這本傑作上,它追蹤『金融創新的演化爆發』;這場爆發始於先鋒集團1974年創立追蹤標準普爾500指數的史上第一檔指數共同基金。我仍堅信指數基金,但羅博士這本書說服我對投資技術的新世界、投資人偏好、交易效率和比我聰明者的智慧保持開放(或至少不完全否定)的態度。」──約翰.伯格(John Bogle),先鋒集團(Vanguard Group)創始人,指數共同基金之父,著有《買對基金賺大錢》(The Little Book of Common Sense Investing) 「我們講故事,從故事中學習,也編造故事。在這本出色的著作中,羅聞全解釋

了故事對我們的吸引力如何驅動市場、闡明以往的大災難,以及揭示未來利用金融工程拯救世界的機會。他將這一切綜合到他自己迷人的故事中。」──派特.亨利.溫斯頓(Patrick Henry Winston),麻省理工學院教授 「如果你不相信教條式經濟理論,渴望有一套連貫的說法解釋市場經濟如何既帶給社會巨大的好處,也造成巨大的痛苦,你會覺得這本書很有吸引力。羅聞全結合他對金融的深刻理解和生物學、心理學與倫理學方面的廣泛知識,提出動人的觀點,說明了金融工程可以如何發揮強大的力量,造就一個比較公平、健康和繁榮的世界。」──彼得.漢考克(Peter Hancock),美國國際集團(AIG)前總裁暨執行長

「羅聞全結合廣博的學識和富啟發性的敘述風格,提出有關市場如何運作和如何提升市場監理效力的創見。這本重要著作既有教育意義,也有娛樂價值,負責維護市場健康的人應該從中學習。」──西蒙.萊文(Simon A. Levin),普林斯頓大學教授 「這本書非常精彩。羅聞全在書中反思經濟學中的理性論,利用心理學、神經科學、生物學以至有關金融創新和金融危機的研究,從效率市場假說講到他自己的適應性市場假說。本書提出許多寶貴的發現,而且充滿感情──包括熱情、喜悅、挫折與痛苦。它本身就體現了理性思考與人的情感關係緊密這個重要發現。」──清瀧信宏,普林斯頓大學教授

被動式基金(ETF)績效評估比較-以台指50和華夏上證50為例

為了解決hedge funds中文 的問題,作者李俞達 這樣論述:

1993年, SPDR S&P 500 ETF (Exchange Traded Funds,中文稱為指數股票型證券投資信託基金,簡稱為指數股票型基金)在美國上市,揭開了 ETF 發展的序幕。所謂ETF乃是被動追蹤某一指數表現的共同基金,投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資,而是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資。本研究旨在比較台指50和華夏上證50二者之績效表現,並探討應用2016年甫提出的流動性不足比率-選擇權法於兩地市場衡量其ETF流動性的適切性。本研究係以Parkinson高低價波輻因子做為研究基礎,並採簡單迴歸法為實證方式。結果顯示,透過樣本內與樣本外資料所進行

之預測結果一致,證實流動性不足比率-選擇權法是一良好衡量流動性工具。此外,選擇權法-流動性不足比率法衡量台灣市場ETF的流動性時,不論在樣本內預測或樣本外的預測驗證均優於中國,此說明台灣採用選擇權法-流動性不足比率應較為適切,而中國在應用此法上仍有待改善之空間。再者,受訪者普遍對台灣連結中國之ETF商品十分熟悉與了解,然對於中國當地之ETF商品則多數表示較不熟悉。但受訪者普遍認知導入與應用金融科技的,將有助於專業經理人促成媒合ETF商品之效率,把投資 ETF 的程序轉化成客戶導向,讓投資人透過幾個步驟,就可以針對投資ETF標的進行簡單且有效的判斷。

hedge funds中文的網路口碑排行榜

-

#1.淺談對沖基金【上】

大多數的人對對沖基金(Hedge Fund)的認知,也許始於70年代喬治索羅斯的量子基金,以及80年代朱利安羅伯森的老虎基金,其實對沖基金最早的始祖源自於1950 年代的哈佛 ... 於 www.fund.gov.tw -

#2.避險基金- 維基百科,自由的百科全書

避險基金(英語:Hedge Fund),又稱對沖基金或套利基金,是指由金融期貨、金融選擇權等衍生性金融商品與金融組織結合後,以盈利為目的的金融基金。其最初目的為通過避 ... 於 zh.wikipedia.org -

#3.Private Equity, Hedge Funds Brace for Coming SEC Overhaul

(The Wall Street Journal) — Private-equity and hedge funds are bracing for what could be the biggest regulatory challenge in years to their ... 於 www.caixinglobal.com -

#4.Hedge Funds - The New York Times

The implosion of Three Arrows Capital, a cryptocurrency hedge fund, devastated the industry. Its two founders spent the next year surfing, meditating and ... 於 www.nytimes.com -

#5.財務筆記: Alt. investment - Commodity and Hedge Funds (part ...

寫在前面:因為已經談過credit derivatives risk management,因此直接談Hedge fund投資策略與commodity 投資策略,之後再回頭談Portfolio Man. 於 tomatokafka.pixnet.net -

#6.The Book of Jargon® – Hedge Funds - Latham & Watkins LLP

An interactive glossary of hedge fund acronyms, slang, and terminology. ... The Book of Jargon® – Hedge Funds is one in a series of practice area and ... 於 www.lw.com -

#7.'AIFMD 2.0' agreement key for stability of EU investment fund ...

... reviews the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), which governs managers of hedge funds, private equity funds, ... 於 www.pinsentmasons.com -

#8.J.P. Morgan services & client login

Our clients include corporations, institutional investors, hedge funds, governments and affluent individuals in more than 100 countries. 於 www.jpmorgan.com -

#9.hedge funds-翻译为中文-例句英语

使用Reverso Context: hedge funds and private equity,在英语-中文情境中翻译"hedge funds" 於 context.reverso.net -

#10.Hedge fund 释义| 柯林斯英语词典

Some hedge fund investors deliberately steer clear of funds that earn 87 percent ... 美式英语: hedge fund /ˈhɛdʒ fʌnd/; 巴西葡萄牙语: fundo hedge; 简体中文: ... 於 www.collinsdictionary.com -

#11.对冲基金 - Offer帮

这类Hedge Funds通俗地说,就是投经济大方向或大事件, 也就是我们常说的“Big Picture”。他们一般会通过在股票、债券或者货币市场中大量的交易来赌(Bet)宏观经济的方向 ... 於 offerbang.io -

#12.Hedge funds add bearish bets amid yields spike - XM

NEW YORK, Aug 4 (Reuters) -Global hedge funds increased their bets that stocks will fall in a week that saw elevated bonds yields, ... 於 www.xm.com -

#13.一文全面理解什么是对冲基金(避险基金) - 七禾网

避险基金(hedge funds)或也可以翻译成对冲基金,是偶而我们会在书上或电视上看到的词,耶鲁大学校务基金的资产配置,除了股票、债券、商品、不动产 ... 於 www.7hcn.com -

#14.CRYPTO HEDGE FUNDS 中文是什么意思- 中文翻译 - Tr-ex

在英语-中文中"CRYPTO HEDGE FUNDS"的上下文中进行翻译。 Of these, will be crypto hedge funds. - 其中20%,即120家将是加密对冲基金。 於 tr-ex.me -

#15.对冲基金Hedge Funds的策略 - 黄承安的博客- 财新网

对冲基金Hedge Funds的策略 ... 我的印象中,Hedge Fund本身应当源于私募的意思,即不对公众开放,所以是Hedge的基金。其不对公众开放的原因其实也是 ... 於 sanyou.blog.caixin.com -

#16.Hedge Fund - SCIdict学术词典

【Hedge Fund】的中文译词:避险基金; 套保基金; 套利基金; 【Hedge Fund】的相关专业术语翻译:Fund Of Hedge Funds (FoHFs) 对冲基金的基金; Single Strategy Hedge ... 於 www.scidict.org -

#17.Hedge Funds in Singapore

Investment profits are not shared with the fund manager but remain in the fund. Pros and Cons of Investing in Hedge Funds. From an asset class ... 於 www.moomoo.com -

#18.Working in hedge funds - Robert Walters Taiwan

Hedge fund roles are extremely popular for their high earning potential work-life balance We take a closer look at them here. 於 www.robertwalters.com.tw -

#19.何謂避險基金(Hedge Fund)

潤,故『hedge cund』除了被翻譯成避險基金之外﹐ 也被翻成『對沖基金』或『套利基金』。 避險基金的緣起. 雖然現今的避險基金多數已不再採取單純的避險交易策略,但在 ... 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#20.美國避險基金之研究(The Study of U.S.Hedge Funds)

中文 摘要:, 美國法並未定義避險基金,通常其因私募豁免登記,並豁免美國相關法令之適用,其中包括 1933 年證券法、1934 年證券交易法、1940 年投資公司法、1940 年 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#21.对冲基金类别:可分为8类 - 新浪

8、基金的基金(Funds of funds):向各个对冲基金分配投资组合,有时用杠杆 ... 4、 权益对冲(Equity Hedge)基金:对一些股票做多头,并随时卖空另外 ... 於 interface.sina.cn -

#22.hedging 中文- 对冲基金Hedge Fund是什么? 百度知道

Hedge 美、英、加、澳、印、法赫奇人名。英漢詞典提供hedge的詳盡中文翻譯、用法、例句等套期保值hedging,俗称海琴,又称对冲贸易,是指交易人在买进或卖出实际货物的 ... 於 bde0sjz5.kugipany.com -

#23.对冲基金_百度百科

对冲基金(Hedge Fund),指采用对冲交易手段的基金,也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融组织结合后以营利为目的的金融基金。 於 baike.baidu.com -

#24.hedge funds_搜狗百科

Hedge Funds中文 译文对冲基金,是投资基金的一种形式。 没用有用. 於 baike.sogou.com -

#25.對沖基金 - MBA智库百科

對沖基金(Hedge Fund)對沖基金(也稱避險基金或套利基金)意為“風險對衝過的基金”,起源於50年代初的美國。當時的操作宗旨在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對 ... 於 wiki.mbalib.com -

#26.什麼是PE 私募基金? What is PE? - Sabina 最懂台灣人申請Top ...

近幾年來廣受MBA 畢業生追逐的行業是所謂的 Buy Side。一般私募基金因投資標的不同,主要分為Private Equity(PE 私募基金)、Hedge Fund(避險 ... 於 sabinahuang.com -

#27.hedge funds中文-推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看

hedge funds中文 -推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看|,另外有hedge funds中文,hedge funds中文,hedge fund是什麼,hedge fund意思相關文章 ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#28.共同基金和对冲基金的区别- Aavest 美股群

Leave a Comment / 中文基础知识 / By Andy ... Hedge Fund (对冲基金)是针对高净值个人或机构的投资工具,旨在通过结合高风险策略(例如卖空,衍生品和杠杆)来增加 ... 於 aavest.com -

#29.hedge funds 的中文翻釋|VoiceTube 看影片學英語

超過500 萬人使用的線上學英文平台!十萬部YouTube 影片教材,輕鬆掌握真實情境的日常對話、瞭解單字片語的發音與實用的用法。免費提供中英文翻譯字幕與英漢字典, ... 於 tw.voicetube.com -

#30.Amazon.com: Getting Started in Hedge Funds: From ...

The hedge fund industry has been reeling in the wake of recent Ponzi schemes and insider trading scandals as well as the loss of billions of dollars in assets ... 於 www.amazon.com -

#31.Three considerations for hedge funds investing in private assets

A growing number of hedge funds are allocating larger chunks of their portfolios to private market assets, chasing compelling opportunities ... 於 www.spglobal.com -

#32.hedge fund中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

a type of investment that can make a lot of profit but involves a large risk. 對沖基金. a hedge fund manager 對沖基金經理人. 於 dictionary.cambridge.org -

#33.求中文版investment banks,hedge funds, and private equity

求中文版investment banks,hedge funds, and private equity,求中文版investment banks,hedge funds, and private equity,经管之家(原人大经济 ... 於 bbs.pinggu.org -

#34.Considering Hedge Funds? Investment Leadership Offers ...

For many companies, today's economic environment and recent banking activity present new ways to think about and manage their investments. Hedge funds can ... 於 www.aon.com -

#35.熱門避險基金線上課程- 更新於[2023 July] | Udemy

Create Your Own Hedge Fund: Trade Stocks Like A Fund Manager ... Persuasion in Hedge Funds/Private Equity/Investment Banking. 於 www.udemy.com -

#36.英文期刊查詢- 數位典藏 - 交通部運輸研究所

篇名, The Value of Funds of Hedge Funds: Evidence from Their Holdings. 簡稱, MS. 作者, Adam L. Aiken, Christopher P. Clifford, Jesse Ellis. 於 www.iot.gov.tw -

#37.對沖基金(Hedge Fund) - 公務出國報告資訊網

境內對沖基金(domestic hedge funds). 美國境內註冊之對沖基金多以有限合夥人制成立的原因主係基於法規考量。根據美國1940年投資公司法(Investment Company Act of ... 於 report.nat.gov.tw -

#38.Hedge Funds Brawl Over Battered Commercial Real Estate

Hedge funds are battling over Diversified Healthcare Trust, the REIT that owns this medical office in Boston. Photo: Scott Eisen/Bloomberg ... 於 www.wsj.com -

#39.hedge funds - 将英语译为西班牙语

使用全世界最精确的翻译器将hedge funds从英语即时翻译到西班牙语。每天都有数百万人使用DeepL进行 ... 热门:英语译中文、日语译中文以及德语译中文。其他语言:. 於 www.deepl.com -

#40.私募股权、对冲基金与资产管理 - YK Law LLP

The YK Law LLP team of Private Equity lawyers provides valuable legal advice and strategy to clients at every stage of the fund lifecycle. 於 www.yklaw.us -

#41.投資學好讀周報-避險基金-HEDGE FUNDS-ARESOUREE FOR ...

新功能介紹; 出版日期:2017/02/22; 語言:繁體中文 ... 網路上搜尋有看到避險基金-HEDGE FUNDS-ARESOUREE FOR INVESTORS 評價感覺不錯! 於 rjkasr.pixnet.net -

#42.Hedge Funds - Hogan Lovells

We represent hedge fund sponsors (both institutional and start-up), fund-of-funds, and institutional investors in a range of contexts. From complex investment ... 於 www.hoganlovells.com -

#43.对冲基金的翻译是:Hedge funds 中文翻译英文意思

翻译结果3复制译文编辑译文朗读译文返回顶部. Hedge funds. 翻译结果4复制译文编辑译文朗读译文返回顶部. hedge fund. 翻译结果5复制译文编辑译文朗读译文返回顶部. 於 alaboyu.zaixian-fanyi.com -

#44.对冲基金 - UBP

在金融术语中,“对冲”(hedge) 一词意指抵销风险,是保障资产免受市场风险影响的行为。对冲基金被分类为另类投资策略,其特点在于以获取绝对表现为目标,而不是着眼于 ... 於 www.ubp.com -

#45.Financial Times

FT Film: Ukraine's tech war · War in Ukraine27 min ; The fall of Crispin Odey · Hedge funds23 min ; FT Film: Adani vs the short seller · Indian business & finance ... 於 www.ft.com -

#46.Eikon Hedge Funds | Refinitiv

Hedge fund research data. Refinitiv Eikon – hedge funds. Strengthen your hedge fund strategies and drive alpha with Eikon, the open and powerful ... 於 www.refinitiv.com -

#47.hedge fund industry - 英中– Linguee词典

大量翻译例句关于"hedge fund industry" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#48.Knowledge Analyst - Principal Investors & Private Equity (PIPE)

BCG's PIPE Practice Area works with the world's largest investment firms, serving six client asset classes: Private Equity, Hedge Funds, ... 於 careers.bcg.com -

#49.對沖基金(Hedge fund)其實做咩?一文看清有什麼職位

您可能有所不知,Hedge fund的中文翻譯,可以叫做「避險基金」,不過正如上文所講,基金經理在投資方面自由度很大,所以對沖基金是否有避險能力,很視 ... 於 hk.indeed.com -

#50.hedge funds中文什么意思 - 查查在线词典

hedge funds 的中文意思:避险基金...,查阅hedge funds的详细中文翻译、例句、发音和用法等。 於 www.ichacha.net -

#51.從美國證管會2003 Hedge Fund Roundtable再認識Hedge Fund

Fund Roundtable),邀請hedge fund 業. 界、學界及會計師、律師討論hedge fund ... of Hedge Funds),提交給委員會作為未 ... 對「hedge fund」均使用原文,不採中文. 於 www.fsc.gov.tw -

#52.Hedge funds turn bearish again as yields spike - Investing.com

NEW YORK (Reuters) - Global hedge funds increased their bets that stocks will fall in a week when bonds yields rose after the United States' ... 於 www.investing.com -

#53.什麼是量化對沖基金(Quantitative Hedge Fund)? Part 1

另外還有指數型基金(Index fund),就具備追蹤某個產業的指數,通常會由共同基金或是ETF來投資。只是台灣直接把ETF翻譯成帶有追蹤指數的基金。一個是EFT但不是Index fund的 ... 於 thomaskov.medium.com -

#54.【美股入門】對沖基金是什麼?最新!2023 全球10 ... - 股股學院

對沖基金(Hedge Fund)又稱為「避險基金」或「套利基金」。 · 對沖基金與共同基金相同,皆是將資金交給經理人管理,只是對沖基金經理人在投資操作上自由 ... 於 school.gugu.fund -

#55.Hedge funds - 对冲基金和互惠基金

ASCENT与为对冲基金和共同基金提供最佳服务相关。业内第一年,我们就被评为最佳基金管理人。我们是为全球另类投资经理和基金运营商提供集成式在岸和离岸基金管理服务的 ... 於 www.theascent-group.com -

#56.避險基金(Hedge Fund) 真的是避險的最佳投資工具嗎?

其實,避險基金也常被稱為【對沖基金】或【套利基金】,通常容易讓投資者因名字產生錯誤的認知,誤以為避險基金就是用來避開市場上的投資風險。 於 valueinmind.co -

#57.避險基金-HEDGE FUNDS-ARESOUREE FOR INVESTORS

書名:避險基金-HEDGE FUNDS-ARESOUREE FOR INVESTORS,語言:繁體中文,ISBN:9789866896132,頁數:224,出版社:財團法人台灣金融研訓院,作者:李玉如, ... 於 www.books.com.tw -

#58.【有聲版】專為上班族準備的辦公室英語會話: 辦公情境英語速效學習,職場競爭力大躍進!

4 play it safe ? hedge one's bets 形容「謹慎行事、不冒險」,即中文的「打安全牌」類似用法• Everyone wants to play it safe and adopt a wait - and - see ... 於 books.google.com.tw -

#59.对冲基金投资误区|瑞银资产管理 - UBS

Hedge funds 2021年09月24日 3 最小阅读. Like. 上一期,我们讲了对冲基金的前世今生。 ... You are now on the 中文website. Once you are done reading, ... 於 www.ubs.com -

#60.避險基金的運作及其對系統性危機的涵義* - 中央銀行

基金(hedge fund)與金融穩定中系統性風險的 ... Fitch Ratings (2007a), Hedge Funds: The Credit Market's New Paradigm, Credit Policy Special Report, June 5, ... 於 www.cbc.gov.tw -

#61.Funds | Investing in hedge funds in one click - EXANTE

Hundreds of funds are available to you with our Hedge Fund Marketplace. Invest into funds with a single click and monitor your positions in the real time. 於 exante.eu -

#62.hedge fund神秘的对冲基金我们为什么买不到?6 ... - YouTube

【动画】 hedge fund对冲基金一向都是神秘般的存在,只是听过其名,但很少有人能买到它,这是为什么呢 ... COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO. 於 www.youtube.com -

#63.Dubai International Financial Centre reaffirms position as ...

The inflow of hedge funds continued in H1 2023, leveraging DIFC's eco-system of over 300 Wealth and Asset Management firms, and progressive ... 於 en.prnasia.com -

#64.HEDGE+FUNDS+IN+ASIA+PACIFIC - 華藝線上圖書館

Amin, G. S.,Kat, H. M.(2003).Hedge fund performance 1990–2000: Do the "money machines" really add value?.Journal of Financial and Quantitative Analysis,38,251- ... 於 www.airitilibrary.com -

#65.Investing in hedge funds - Mercer

Investing in hedge funds can provide an important source of diversification from both a risk and return perspective. · Potential benefits of hedge fund investing. 於 www.mercer.com -

#66.AIMA-对冲基金之投资指引(中文版)

有见及此,AIMA 香港分会特别推出AIMA's Roadmap to Hedge Funds (November,. 2008) 一书的简体中文版,及特别罗列中国内地及香港对冲基金常见用字, 集成常见. 於 www.ineichen-rm.com -

#67.VC,PE和Hedge Fund 原创 - CSDN博客

首先,来看看定义:VC,Venture Capital,中文叫风险投资,创业投资What ... 8 Simple hedge fund strategies as an alternative to funds of funds: ... 於 blog.csdn.net -

#68.Hedge funds struggle to lure new money as performance lags

版權聲明:本文版權歸FT中文網所有,未經允許任何單位或個人不得轉載,複製或以任何其他方式使用本文全部或部分,侵權必究。 於 big5.ftchinese.com -

#69.Hedge Fund Definition: Types, Strategies, Risks | Capital.com

What is a hedge fund and how does it work? We look at how hedge funds work, different types of hedge funds and strategies they use. Read on. 於 capital.com -

#70.避險基金/對沖基金是什麼?怎麼買?最完整的對沖基金投資指南

避險基金(英文:Hedge funds))簡單的定義就是,沒有任何規則限制的基金。但避險基金真的避險嗎? 對沖基金真的是多空對沖嗎?並不是。 其實這是 ... 於 rich01.com -

#71.CFA level1 50 另类投资-2 对冲基金 - 知乎专栏

先列一下书里面的几个另类: 对冲基金(Hedge funds)私募股权(Private equity)不动产(Real estate)大宗商品(Commodities) ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#72.Hedge Fund Solutions | Data, Markets and Services - LSEG

That's why hedge funds look to us to analyse opportunities, formulate strategies and discover liquidity across market – while optimising workflow. Access our ... 於 www.lseg.com -

#73.對沖基金入門

投資於包含一系列對沖基金的「對沖基金中的基金」(Fund of hedge funds) ,可借助基金經理的專業化管理來控制風險,從而達到策略性配置和爭取增值的長遠目標。 於 www.assetmanagement.hsbc.com.hk -

#74.""They are investors, they invest in hedge funds." __ ... - HiNative

__what is "hedge funds"? 是什麼意思. 查看翻譯. 於 hinative.com -

#75.Hedge Funds: What is it, types, Investing, FAQ | POEMS

What are the different strategies of hedge fund investing? Who should invest in hedge funds? Frequently Asked Questions. Hedge Funds. Hedge fund investments may ... 於 www.poems.com.sg -

#76.New hedge funds: smaller and thriftier - 财富中文网

Investors began to open their wallets to new hedge funds this year, including startups by hotshots like Joshua Berkowitz, who left Soros Fund ... 於 www.fortunechina.com -

#77.对冲基金

Chambers USA has awarded the group top band rankings in Hedge Funds every year since 2008. Sidley has also been named “Law Firm of the Year” in Private ... 於 www.sidley.com -

#78.私募/对冲基金基础框架(Fund Structures)

... in Chinese outlining Fund Structures for Private Equity and Hedge Fund Vehicles. ... Central Bank of Ireland and AML Training In The Funds Industry ... 於 quickstep.ie -

#79.Hedge Fund Research翻譯及用法 - 漢語網

His funds' declines far outstripped the 19%, on average, that hedge funds lost as a whole, according to Hedge Fund Research Inc. 據對沖基金研究( ... 於 www.chinesewords.org -

#80.BoE Preview: Sterling could face downside risks considering ...

BoE Preview: Sterling could face downside risks considering long GBP positions held by many hedge funds – BofA · BoE to increase the Bank Rate by ... 於 www.fxstreet.com -

#81.對沖基金靈活多樣締造更多機遇| 貝萊德 - BlackRock

交易策略旨在發掘市場低效機遇,長期而言,具有豐富經驗的基金經理可大幅提升價值。 理想的配對因素. 對沖 ... 於 www.blackrock.com -

#82.Multi-Strategy hedge funds 是什么意思 - 独特工具箱

在线词典,支持查询英文和中文单词及词组的含义,查询效率高、结果丰富,包括单词变体、常用短语、英英释义、同义词、同根词、词语辨析等,是外语学习者必备的在线查词 ... 於 www.dute.org -

#83.避險基金的預期報酬—以市場中性策略為例(Expected Return of ...

我從這邊之前提過一篇,耶魯大學教授Roger Ibbotson的「The A,B,Cs of Hedge Funds」裡面看到(Table A2), Equal weighted,Live + Dead, ... 於 greenhornfinancefootnote.blogspot.com -

#84.對沖基金Hedge Fund: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

...Second, the prohibition on banks' ownership interest in private equity and hedge funds directly addresses a source of bank default risk – the Volcker Rule ... 於 academic-accelerator.com -

#85.Hedge funds present fiduciary hurdles - 中正大學

English; 繁體中文 Show More Options. This feature required javascript ... Hedge funds present fiduciary hurdles. Aikin, Blaine F. 於 primo.lib.ccu.edu.tw -

#86.Hedge Funds - Dentons

Our hedge fund lawyers provide the full range of legal and policy advisory services to hedge funds, hedge fund investors and hedge fund managers. With our ... 於 www.dentons.com -

#87.紐時賞析/非營利組織買下緬因州的22家報紙 - 聯合報

Private equity firms and hedge funds in recent years have snapped up the distressed assets, often cutting the shrinking newsrooms even ... 於 udn.com -

#88.主頁| 證監會 - SFC

证监会允许本网站的使用者利用该软件将本网站内容由繁体中文版转换成为简体中文版。证监会不会就该软件欠妥之处承担任何法律责任,亦不会就其品质及性能作出任何担保; ... 於 www.sfc.hk -

#89.HEDGE FUND

何謂避險基金(Hedge Funds)?. ▫ 屬於私募基金,又稱對沖基金或套利基金。 ▫ 一般是指特殊的投資架構或策略,在追求保本與. 控制潛在財務風險之原則下,以追求絕對 ... 於 www.fin.ntu.edu.tw -

#90.Fintel - Financial Intelligence

Easily Discover the Hidden Stocks Being Bought by Hedge Funds. Activist Investor 13D Filings; Beneficial Ownership 13G filings; Institutional Ownership 13F ... 於 fintel.io -

#91.MIK Fund Solutions - 领英

MIK is global provider of specialized software applications and custom development solutions for Alternative Investment Managers (Hedge Funds, Fund of Funds ... 於 cn.linkedin.com -

#92.Allocation de Hedge Fund - Interactive Brokers

Le Carrefour des investisseurs permet aux hedge funds participant de promouvoir leurs fonds auprès des clients IB qui ont reçu le statut d'investisseurs ... 於 www.interactivebrokers.com.hk -

#93.对冲基金为什么不能真正对冲风险Hedge Funds ... - BiliBili

对冲基金到底是什么What Do Hedge Funds Actually Do Introduction to Hedge Funds. 成龙历险记第三季 中文 配音11【独家正版】. 24.9万 574. 於 www.bilibili.com -

#94.Associate Director, Hedge Funds - Zurich Careers

With guidance from the Head of Hedge Funds, sources and conducts due diligence on hedge fund managers, research and analyse strategies such as distressed, ... 於 www.careers.zurich.com -

#95.Economic Issues No. 19 -- Hedge Funds: What Do We Really ...

Each episode of volatility in financial markets heightens the attention of government officials and others to the role played by the hedge fund industry in ... 於 www.imf.org -

#96.Hedge funds | Research & Portfolio management

Hedge funds provide a comprehensive range of investment strategies across global financial markets. Explore about our hedge fund research and portfolio ... 於 www.privatebank.citibank.com -

#97.China Hedge Funds Add $200 Billion, Trouncing Wall Street

China's army of tiny hedge funds are pulling further ahead of their better-known foreign competitors with outsized gains helping them ... 於 en.cafr.cn