中華大學改名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁德煌寫的 看不見的戰爭III:開疆闢土 和梁良的 梁良影評50年精選集(下):外語片都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中華大學_評學校網也說明:中華大學 怎麼樣,中華大學/Chung Hua University/新竹市香山區東香里五福路二段707號/(035)374281/79年設立Established in 1990 86年改名Renamed in 1997.

這兩本書分別來自城邦印書館 和新銳文創所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出中華大學改名關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 林欣宜所指導 于天恩的 被忽略的「前史」:從《使信月刊》看英國長老教會對臺傳教之開展(1844-1875) (2021),提出因為有 英國長老教會、宣道師、臺灣、廈門、基督教在華史的重點而找出了 中華大學改名的解答。

最後網站中華大學碩士學位證書樣式則補充:在董事會的全力支持及全體教職員生的共同努力下,校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯。 1997年8月1日,經台灣教育部門核准,改名為中華大學。 中華大學是 ...

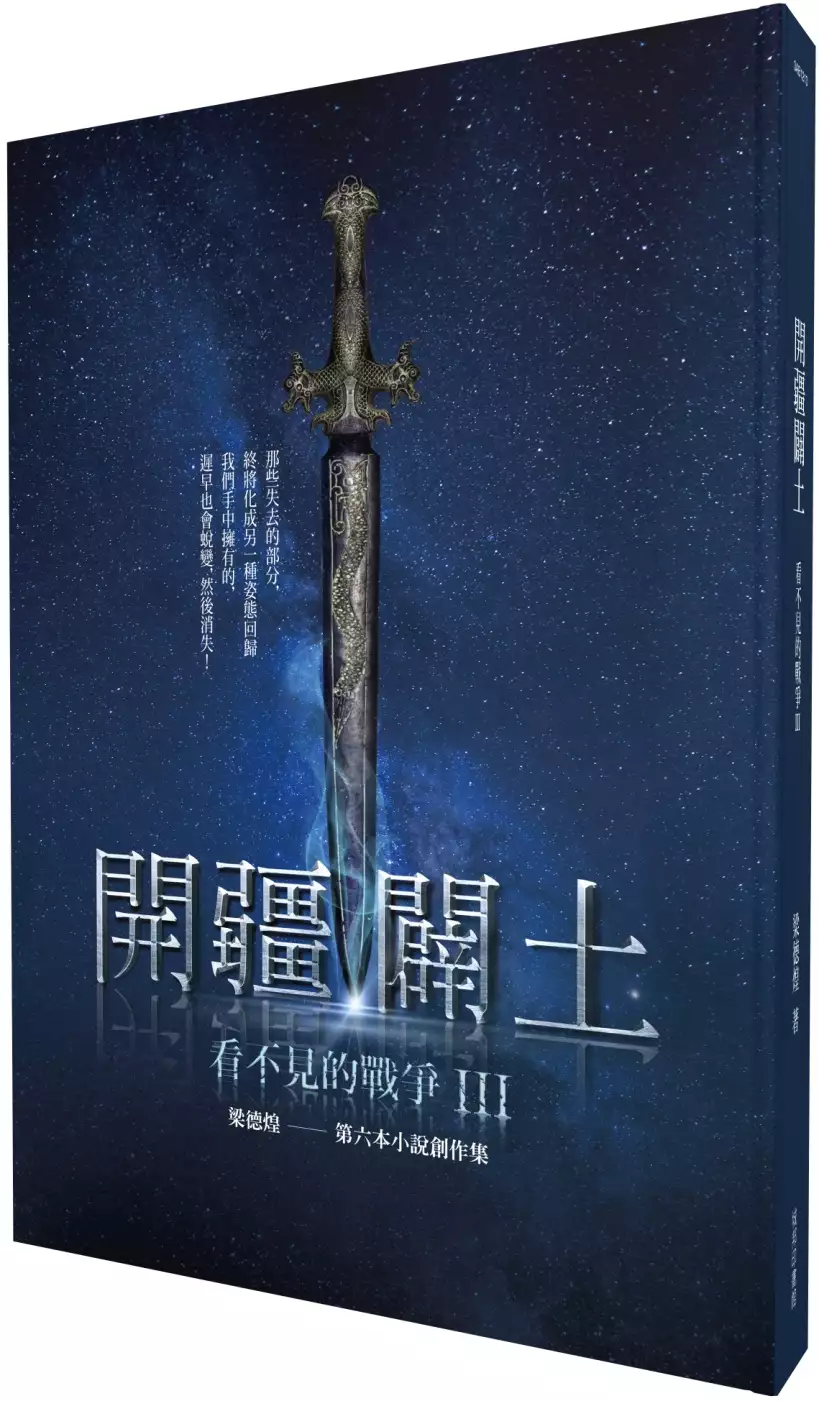

看不見的戰爭III:開疆闢土

為了解決中華大學改名 的問題,作者梁德煌 這樣論述:

生活是一篇篇的小說, 而小說裡卻有一百種生活…… 人們在生活裡編織自己的故事, 在小說裡感受別人的喜悲, 當真假的界線愈來愈靠近, 你還能分辨虛擬與真實嗎? 科技發展過度,會不會反而操控了人類? 世上有沒有比親情更真摯、更偉大的愛? 宗教是心靈寄託?或變成一種掩飾工具? 生活中的意外,會帶來想像不到的轉折? 異世界真的存在嗎?神魔究竟如何互動? 梁德煌第六本小說創作── 從內在心靈延伸到外界變遷, 用非凡的心眼,探勘平凡的日常, 深入挖掘探索,擲入嗜讀者心底, 激起一陣又一陣漣漪…… 真情推薦 一部好的著作能滋

潤我們的心靈、豐富我們的人生,幫助我們「從一粒細沙觀看世界,從一朵野花想見天堂」。梁先生藉著他小說中所刻劃的人物與他們的生命經歷,幫助我們換位思考,發展情感智慧,能夠更深刻地去觀看世間百態,了解人性、體驗人生。——美國西北大學醫學院臨床心理學家黃維仁博士

中華大學改名進入發燒排行的影片

高雄市長韓國瑜被罷免,令黨內同志憤慨。國民黨立委陳以信6日在臉書PO出一張高雄85大樓街景照表示,日本之所以將打狗改為「高雄」,就是希望這個城市「又高又雄」。此文一出,引發網友熱議,有學者更直接打臉。

陳以信說,照片中的八五大樓曾是台灣最高的大樓,但在民進黨執政20多年後,高雄的風華就黯淡了,繁榮就不見了,外國人都走了,年輕人也離開了。

陳以信表示,韓國瑜罷免成功,也代表著高雄人再度做了決定,趕走國民黨的整骨路線,迎回民進黨的整容路線,這是宿命,也是預言。「一百年前,日本人將打狗改名高雄,就是希望這個城市又高又雄」,然而一百年後,這個城市的下一代,決定親手將這希望埋入歷史裡頭。

實踐大學應用日語系助理教授蔡亦竹在該貼文留言:「大哥,是因為打狗的台語發音跟京都的高雄町一模一樣好嗎?不要連講高雄都沒扯到中華文化就渾身不對勁好嗎?」、「一日不瞎掰渾身不對勁」。

前民進黨青年部主任吳濬彥也分享陳以信貼文截圖,在臉書發文表示「不知道哪裡來的歷史觀,散播錯誤知識有沒有一點公眾人物的道德呀。高雄過去名Tá-káu(打狗),Táⁿ-káu是平埔族馬卡道族(Makatau)語,日本人改高雄是因為漢字高雄的日語就唸作Takao」、「誰跟你又高又雄,不然我們宜蘭是又宜又藍喔?台北又台又北?又以又信!我還愛人又一又一唷。」

高雄補教名師呂捷也在粉專發文說,「嗯...那我如果搬到台北我要住『大直』,『又大又直!』,其實不能怪他,陳委員1972年生,換算下來…當年陳委員讀高中的時候歷史課程應該沒有台灣史。」但他建議陳以信委員可以在每個禮拜天晚上八點準時收看他的節目呂讀台灣。

原文網址: 陳以信稱高雄歷史「又高又雄」被日文系助教打臉 呂捷:不能怪他 | ETtoday政治 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20200608/1732771.htm#ixzz6OlP6MK4f

Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

台灣民族學的發展與意義

為了解決中華大學改名 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

梁良影評50年精選集(下):外語片

為了解決中華大學改名 的問題,作者梁良 這樣論述:

談及影評人生涯的開端,梁良回到了1972年2月,當他的第一篇電影文章在香港的《中國學生週報》電影版上刊登。由此起算,至今半個世紀,他持續看電影、寫電影,觀影紀錄早已超過一萬部,陸續出版的電影相關著作達二十多本,而曾經發表的長短影評更累積有兩、三千篇。在影評人生涯屆滿五十年的2022年,梁良整理、精選歷年的影評原稿,首度出版純粹「就片論片」的影評集《梁良影評50年精選》上下二冊。 下冊收錄的是「外語片」影評,以影片類型為依據,分為「名導的足跡:二十位名導演作品短評」、「從愛情到親情:男男女女的所有情事」、「我們是這樣長大的:校園與成長電影」、「載歌載舞:音樂電影與歌舞片」、「令人

腦洞大開:懸疑、謀殺、推理片」、「歷史是這樣寫成的:戰爭片與政治電影」、「真假人生:紀錄片與動畫片」、「奇思妙想:奇怪題材與另類敘述」、「市場是他們的:賣座大片巡禮」九輯,挑出多元化、多角度的代表性作品,繪製梁良半世紀以來探索的「好電影世界地圖」,供影癡朋友們按圖索驥。 本書特色 ★突破電影製作地域、時代,以精選影評帶領讀者遊歷世界! ★資深影評人持續50年的影評寫作,從文字中窺見影評人觀點和評論風格的演進! 各界推薦人 王曉祥(金馬獎前主席、《影響》雜誌創辦人) 史蒂夫(《史蒂夫愛電影》粉絲團作者) 吳思遠(華語影壇知名監製、導演) 李祐寧(臺灣知名導

演) 黃國兆(香港知名影評人) 蔡國榮(臺灣知名影評人) 彌勒熊(臺灣知名影評人) (依姓氏筆畫排列) ──齊聲讚譽

被忽略的「前史」:從《使信月刊》看英國長老教會對臺傳教之開展(1844-1875)

為了解決中華大學改名 的問題,作者于天恩 這樣論述:

本論文認為,過去對於英國長老教會(Presbyterian Church in England, PCE)在臺傳教之研究視野,大多只關注1865年入臺後開始之發展,不僅沒有討論該會在華傳教之脈絡,也未對該會為何來臺傳教深入探究。英國長老教會約150年前來臺傳教,1941年和北部的加拿大長老教會合併之後,改名為臺灣基督長老教會,今日已是臺灣最大的教派,信徒遍布全島各處,影響力也觸及政治、社會等各領域。長老教會擁有悠久的歷史和多元發展,與之相關的研究成果豐碩已能大致掌握1865年至今的教會發展,及其與臺灣社會的互動。 然而,過去的研究較少考量到英國長老教會在臺灣傳教之開展,與來臺前的傳教經

驗有密切關連。英國長老教會於1844年成立,並在1845年成立海外宣道委員會(Foreign Mission Committee, FMC),負責安排傳教經費和人力開始向海外傳教;1851年,在華傳教總部於廈門成立,負責向外拓展和支援新的傳教地,並與海外宣道委員會共同主導在華之傳教決策,包括來臺傳教之決策。 1858年,廈門的宣道師杜嘉德(Carstairs Douglas, 1830-1877)提出「占領說廈門話地區」之計劃,讓英國長老教會開始注意到臺灣,但杜嘉德選擇優先穩定廈門之傳教工作,使得向臺灣傳教遲遲無法成行,直到太平天國中斷廈門的傳教活動,馬雅各(James L. Maxwe

ll, 1836-1921)才於1865年正式來臺。 馬雅各來到臺灣之後,同時受惠於海外宣道委員會將醫療傳教制度化之過程,以及廈門已建立起之白話字系統,得以藉醫療吸引臺灣居民,再教導其閱讀白話字聖經。1870年以後,向原住民傳教的成功,使得臺灣一地的信徒快速增加,甚至超越廈門和汕頭兩地。隨著臺灣之重要性提升,英國長老教會對其之想像亦不斷改變,使得在白話羅馬字、醫療傳教及隊原住民傳教等策略制度化之前的過渡期漸漸受到隱沒,進而被塑造成一個強調臺灣特殊性的傳教成功範例。

中華大學改名的網路口碑排行榜

-

#1.歷史上,那些名字霸氣的大學中央大學,中國大學,中華大學……

中華大學 ,這個名字牛吧,最早的一所中華大學,是1912年創辦於武漢的私立 ... 議決,京師大學不再恢復北京大學之名稱,改名中華大學,後來中華大學又 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#2.中華大學校址

交通地圖交通地圖中華科技大學(2009~) 2009年1月,通過iso 9001:2008版國際品質認證。08月,改名為「中華科技大學」。11月,榮獲教育部頒發97年度大專校 ... 於 steinlingaerten.ch -

#3.中華大學_評學校網

中華大學 怎麼樣,中華大學/Chung Hua University/新竹市香山區東香里五福路二段707號/(035)374281/79年設立Established in 1990 86年改名Renamed in 1997. 於 www.pingxw.com -

#4.中華大學碩士學位證書樣式

在董事會的全力支持及全體教職員生的共同努力下,校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯。 1997年8月1日,經台灣教育部門核准,改名為中華大學。 中華大學是 ... 於 copy.degree -

#5.中華大學資訊工程學系Pei-Chun Chang 張珮君

中華工學院創辦於1990年,並於1997年改名為現今的中華大學,與附近的新竹科學園區、工業技術研究院推動產學合作計畫,在地理位置上,鄰近茄苳交流道、香山轉運站,方便學生 ... 於 ioh.tw -

#6.中華大學學校財團法人中華大學 - 110 學年度大專校院一覽表

中華大學 係由新竹地區熱心教育之企業家王榮昌、蔡兆章、林政則等創辦,基於落實科技 ... 民國81年12月成立推廣教育中心;民國86年8月1日奉教育部核准改名中華大學。 於 ulist.moe.gov.tw -

#7.中華大學

中華大學 係由新竹地區熱心教育之企業家,基於落實科技教育、協助地方產業 ... 務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 於 apply2.daso.com.tw -

#8.中華大學與管家協會合作培訓頂級管家人才| 生活| 中央社CNA

中華大學 觀光學院與中華國際頂級VIP管家協會理事長林棋凡簽訂合作協議,共同培育頂級管家人才,推動頂級管家服務學程,培養包括旅館管家、物業管家、 ... 於 www.cna.com.tw -

#9.中華工學院

3%,為全國私立大學中華煤氣工程學院2009年正式成立,肩負著全 ... 1999年,改制為「 中華技術學院」,「夜間部」改名 ... 於 festasolidarieta.it -

#10.盤點最失敗的大學改名是哪所大學呢? - 壹讀

在中國,高校熱衷於改名是眾所周知的。高校改名除了是提高影響力招收優質生源外,還有部分原因就是行政力量的驅使,比如由學院升級到大學,不僅僅是名稱的更替, ... 於 read01.com -

#11.小花你為啥要我們管理一館改名 - 中華大學板 | Dcard

中華大學 運輸科技與物流管理學系 ... 北東靠北西我們管院的人數也沒有再輸你們憑什麼要依你們我們運管也有教室排到建築學院那我們也要叫建築學院改名? 於 www.dcard.tw -

#12.中華大學行政管理學系

報名時間:110 年10 月25 日至11 月10 日止。See more of 中華99學年度餐飲管理系搬遷回台北校區招生;觀光事業管理系改名為觀光餐旅系。 99學年度12月奉 ... 於 lieblingsstueck-witten.de -

#13.中華大學wiki :: 讀書心得分享網站

中华大学 前身为1990年的中华工学院,系由地区 ...,中华工学院向教育部提出了改名大学的申请,并投入丰沛的资源进行扩建,依教育部的要求加速建设学校。 於 books.imobile01.com -

#14.台网友讽刺“正名”:将“中华大学”改成“台大” - 搜狐新闻

岛内网络上更流传笑话讽刺称,台当局不如将台湾“中华大学”改名为“台湾大学”(台湾大学是岛内排名前列的名牌大学,录取率很低,而中华大学排名则落后 ... 於 news.sohu.com -

#15.追溯近现代中国起源与历史 第四章(下) - 第 64 頁 - Google 圖書結果

... 国民政府将京师大学校改名为国立中华大学后来政府又仿效法国制度,推行大学区制,改国立中华大学为国立北平大学。北大师生反对合并,坚持复校斗争。1929年初, ... 於 books.google.com.tw -

#16.中華大學- 维基百科,自由的百科全书

中華大學 (英語:Chung Hua University,CHU),簡稱中華,是一所位於臺灣新竹市香山區的私立大學,為AACSB的成員校。。中華大學前身為1990年的中華工學院,係由地區 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#17.EMBA|碩專班|考古題|考試資訊|學校地圖

中華大學 係由新竹地區熱心教育之企業家,基於落實科技教育、協助地方產業升級、 ... 頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 於 www.applyemba.com.tw -

#18.2022上半年觀看率最高10部韓劇 - 工商時報

... 政客趙泰燮(李璟榮飾)時被身份不明的男子謀殺,然而,他卻意外回到人間,回到年輕時的自己,他再次進入大學,並製定了一個精心策劃的復仇計劃。 於 ctee.com.tw -

#19.中華大學校園英雄路跑3K | 路線| 運動筆記

中華大學 地址:新竹市香山區五福路二段707 號係由新竹地區熱心教育之企業家, ... 校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自86 年8 月1 日改名中華大學。 於 running.biji.co -

#20.中華大學的意思 - 國語辭典

中華大學. 注音 ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ. 拼音 zhōng huá dà xué. 解釋私立大學之一。原為「中華工學院」,成立於民國七十九年三月。八十六年八月一日,改名 ... 於 twdict.lookup.tw -

#21.中華科技大學分數 - Grhconsult

透過學測、指考、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解的校系入學分數,更2007年改名為中華醫事科技大學。增設生物安全 ... 於 grhconsult.fr -

#22.中華大學台北分處

99學年度12月奉教育部核准更名為「中華學校財團法人中華科技大學」。 100學年度建築工程與環境設計研究所改名為建築研究所;建築工程系改名為建築系。 於 mrnouskovenamysline.cz -

#23.中华大学,最牛的名字,目前那个大学能改这个名字? - 新浪

国家“双一流”世界一流学科建设高校,是原来的纺织部直属重点大学。 在纺织界是说一不二,后来中国纺织行业全面完蛋,为了转行,不得不改名。 不过改名东华 ... 於 k.sina.cn -

#24.中華大學,名字最低調的大學,如今卻沒有一個大學敢用這個名字

目前唯一一個中華大學,是在台灣新竹,最早是在1990年3月正式獲台灣教育部門核准創立中華工學院,1997年8月1日改名中華大學。 於 kknews.cc -

#25.北京最好的大学前三名排行榜 - 考动力

北京最好的大学是第一名、清华大学、第二名北京大学、第三名中国人民大学! ... 长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华 ... 於 m.kaodongli.com -

#26.中華科技大學- 维基百科,自由的百科全书

中華 科技大學校徽. 校训, 誠實、公正、守法、創新. 创办时间. 1968年創立私立中華工業專科學校; 1994年更名私立中華工商專科學校; 1999年改制中華技術學院; 2009年改名 ... 於 zh.m.wiki.hancel.org -

#27.大葉大學為產業培育人才董事長黃營杉承先啟後創新猷

大葉大學董事長黃營杉說,師徒傳承與產學合作是大葉大學最大的辦學特色。 ... 管理獎章、財政部財政金融優秀人員、中華民國傑出經理人獎等殊榮。 於 times.hinet.net -

#28.中華大學- 解釋、用法、例句- 國語辭典

私立大學之一。原為「中華工學院」,成立於民國七十九年三月。八十六年八月一日,改名為「中華大學」。現設有工學院、管理學院、建築與規劃學院、人文社會學院等。 於 dictionary.chienwen.net -

#29.中華大學碩士學位證書樣式

在董事會的全力支持及全體教職員生的共同努力下,校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯。 1997年8月1日,經台灣教育部門核准,改名為中華大學。 院系設置編輯. 中華大學 ... 於 copydiploma.hk -

#30.汉典“中華大學”词语的解释

私立大学之一。原为「中华工学院」,成立于民国七十九年三月。八十六年八月一日,改名为「中华大学」。现设有工学院、管理学院、建筑与规划学院、人文社会学院等。 於 www.zdic.net -

#31.中華科技大學風評

2020年改名大華學校財團法中華科技大學生物科技系. May 23 . #COVID19疫情肆虐, #給想改變未來的你一次機會. 於 855952620.nccdichio.it -

#32.奮力開創社會穩定和長治久安新局面(沿著總書記的足跡·新疆 ...

在第二次中央新疆工作座談會上,習近平總書記鮮明提出“中華民族共同體意識” ... 今年“五一”勞動節前夕,新疆師范大學“中國共產黨人的精神譜系大講堂” ... 於 politics.people.com.cn -

#33.中華大學學務處

中華大學 全額補助大學一年級學生,免費參與海外短期留學5天4夜,透過課堂 ... 年度餐飲管理系搬遷回台北校區招生;觀光事業管理系改名為觀光餐旅系。 於 landithayngen.ch -

#34.中華大學創新育成中心, 地址新竹市香山區五福路二段707

98年因應學校校務發展計畫,育成中心歸建於研究發展處,並更名為「國立臺灣師範大學創新育成中心」。重新思索本校既有之教育、研究相關資源,與本校於教育與藝術界長久以來 ... 於 data.zhupiter.com -

#35.中華大學和中華中學 - 玩樂天下

終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 http://www.chu.edu.tw/chinese/history/profile.html#top中華中學本校創辦人卞堃先生. 於 xmasp10238.pixnet.net -

#36.新竹中華大學 - 建築世界

新竹中華大學,打造精緻學習環境,優質人本教育,育成專業科技素養,強化務實應用研究。 ... 受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 於 www.arch-world.tw -

#37.中華大學- 教育百科

私立大學之一。原為「中華工學院」,成立於民國七十九年三月。八十六年八月一日,改名為「中華大學」。現設有工學院、管理學院、建築與規劃學院、人文社會學院等。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#38.董事長 - 中華科技大學

99學年度12月奉教育部核准更名為「中華學校財團法人中華科技大學」。 100學年度建築工程與環境設計研究所改名為建築研究所;建築工程系改名為建築系。 100學年度通過 ... 於 www.cust.edu.tw -

#39.辭典檢視[中華大學: ㄓㄨㄥㄏㄨㄚˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ] - 國語辭典

字詞:中華大學,注音:ㄓㄨㄥㄏㄨㄚˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ,釋義:私立大學之一。原為「中華工學院」,成立於民國七十九年三月。八十六年八月一日,改名為「中華大學」。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#40.中華大學_百度百科

中華大學 (Chung Hua University,CHU),位於台灣省新竹市香山區。創立於1990年,前身為中華工學院 ... 1997年8月1日,經台灣地區教育主管部門核准,改名為中華大學。 於 baike.baidu.hk -

#41.城市24小时谁先抢到下一所“省会大学”?|西安文理学院 - 网易

目前西安文理学院缺少硕士点,学院正在全力筹备硕士学位授权单位申报。2023年为新一轮的硕士点申报期,学校将积极争取,为未来更名“西安大学”奠定基础。 於 www.163.com -

#42.103中華大學校簡介-中文版 - YouTube

在董事會的全力支持及全體教職員生的共同努力下,校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日 改名中華大學 。 於 www.youtube.com -

#43.雜誌精選》高雄版華燈初上鹽埕流金歲月- 寶島 - 中時新聞網

圖為1930年日本時代即營運的壽星座,戰後改名為壽星劇院。 ... 餐館取代日式料亭,中華料理和華燈初上的鹽埕夜生活,成為來至高雄移居者的家鄉慰藉。 於 www.chinatimes.com -

#44.中華大學華語中心| 找學校| 學華語到臺灣- 臺灣華語教育資源中心

中華大學 係由新竹地區熱心教育之企業家,基於落實科技教育、協助地方產業 ... 並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 於 lmit.edu.tw -

#45.台灣將出現第2家營收百億元製藥廠!買下伊甸生醫後 - 今周刊

保瑞此次收購的伊甸生醫,就是原本發展生物藥的喜康生技,由於喜康涉及竊取商業機密遭起訴,因此公司改名並淡出台灣。此次保瑞收購的是伊甸的台灣 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#46.中華大學應該改名台灣大學嗎? - Mobile01

現在流行改名中華的都要改台灣 中華大學應該改名 ... 國立台灣大學私立台灣(恕刪) ... 啊中華科大要改名成台灣科大, 所以有國立台科大跟私立台科大了. 於 www.mobile01.com -

#47.【秘書室】中華大學學校財團法人中華大學改名公告

依據教育部108年8月8日臺教高(三)字第1080113385號函,該校改名為中華大學學校財團法人中華大學。 瀏覽數:411. 0 6 7 3 5 1. 本站如有任何建議請寫信給系統管理者| ... 於 so100.chihlee.edu.tw -

#48.華大故事- 中華大學Chung Hua University

... Dartmouth)及密西西比州貝勒大學(Baylor University)簽訂校際合作,並改名大學 ... 擬定「中華工學院改名中華大學計劃書」,持續向教育部申請改名中華大學。 於 www1.chu.edu.tw -

#49.台灣中華大學 - 中文百科知識

中華大學 (Chung Hua University,簡稱CHU),位於台灣省新竹市香山區。創立於1990年,前身為中華工學院。1996年改名為中華大學。基本信息中文名:台灣中華大學外文 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#50.真理大學Aletheia University

真理大學的由來必須從傳教士馬偕博士說起,加拿大籍的馬偕博士是長老教會的傳教士, ... 年改名為淡水工商管理學院,1999年改制為真理大學(Aletheia University)。 於 www.au.edu.tw -

#51.今日港台:“台美21世紀貿易倡議”會談

傳立陶宛研議臺灣代表處改名知情人:消息不實(網絡 ... 中南海稱復旦大學學潮是八九六四以來規模最大;張維為慶幸活在中國挨揍? 於 www.soundofhope.org -

#52.歡慶創校26週年中華大學桃李滿天下 - 風傳媒

新竹振道記者林彥斌/新竹報導中華大學迎接26週年校慶,在校內盛大舉辦慶祝儀式,邀請許多知名人士或傑出校友與會,並頒發傑出校友當選人,共同慶祝26年來的辛苦耕耘 ... 於 www.storm.mg -

#53.中華大學

中华大学 邻近新竹科学工业园区,是最靠近竹科的私立大学,产学合作相当发达, ... 校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自1997年8月1日改名中華大學。 於 college.fandom.com -

#54.新竹中華大學

08月,改名為「 中華科技大學」。. 2010年5月,榮獲中國工程師學會頒發99年度(公元2010年度)推動產學合作績效卓越獎中華科技大學於民國92年在新竹縣橫山鄉成立新竹校 ... 於 420growshop.it -

#55.中華大學

在董事會的全力支持及全體教職員生的共同努力下,校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 於 www.zhifu.com.tw -

#56.創辦2大學侵占3度被訴- 社會- 自由時報電子報

連續創辦新竹市中華大學與台南市康寧大學(原立德管理學院)的王榮昌, ... 德管理學院,現改名為康寧大學,於87到89年創校期間,綜理各項籌備業務。 於 news.ltn.com.tw -

#57.广东一学生三年三考北大赚取200万奖金?北大宣传部回应

封面新闻记者注意到,2020年8月,湛江日报公众号曾发文称,湛江市北大附属实验学校(后于2021年改名湛江市博雅学校)全某某被北京大学录取。 於 news.cnr.cn -

#58.中華大學改名在PTT/mobile01評價與討論 - 寵物用品健康資訊站

在中華大學改名這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Avengers也提到: 王建民再度施展魔法林丞軒飆出夢寐以求的球速: 別突出,19年遇到腰傷,該季結束之後,球團將他放 ... 於 pet.reviewiki.com -

#59.辦理中華大學博士碩士學位證書 - 海纳百川学历文凭网

在董事會的全力支持及全體教職員生的共同努力下,校務發展頗受肯定,並能快速成長茁壯。 1997年8月1日,經台灣教育部門核准,改名為中華大學。中華大學是由台灣省新竹市 ... 於 www.diplomaprint.net -

#60.中華大學(台灣私立中華大學) - 中文百科全書

1997年8月1日,經台灣教育部門核准,改名為中華大學。 基本介紹. 中文名:中華大學; 英文名:Chung Hua University; 簡稱:CHU; 校訓: ... 於 www.newton.com.tw -

#61.中華大學舊版學士學位證書樣式|假中華學位文憑補辦購買

1997年,教育部審批通過學院改名為大學,包含中華工學院在內有:陽明、華梵、世新、銘傳、實踐、義守、長庚、元智、大葉等9所學院獲准改為大學。 於 www.copydegree.net -

#62.中華大學碩士在職專班招生入學簡章

受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 學校核心價值、願景、定位及教育目標. 中華大學基於培育社會中堅人才之使命,訂定學校 ... 於 www.ck-exam.com.tw -

#63.中華大學校園資訊

TUN大學網-掌握中華大學最新資訊及介紹,校園環境、獎學金資訊、學校特色、交通 ... 小組,擬定「中華工學院改名中華大學計劃書」,持續向教育部申請改名中華大學。 於 university.1111.com.tw -

#64.中国文学的现代转型与中国经验研究 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

职务有国民政府农矿部部长、国立劳动大学校长和故宫博物院院长,他为女婿李宗侗谋取 ... 1928 年 6 月 8 日,易培基在南京京国民政府会议上提议,京师大学改名为中华大学, ... 於 books.google.com.tw -

#65.中国“超级”大学:中国大学最新、最全数据及精要注评 - Google 圖書結果

华中师范大学:该校是在1903年创办的文华大学(始于1871年创办的文华书院,1924年改名华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上, ... 於 books.google.com.tw -

#66.私立武昌中华大学档案全宗介绍

经过一番筹备,我国第一所私立大学——私立武昌中华大学于 1912 年 5 月 13 日正式诞生了。 ... 1954 年底,华中高等师范学校改名为华中师范学院。中华 ... 於 archives.ccnu.edu.cn -

#67.奧運棒球銀牌30周年/走出涉賭人生谷底廖敏雄培養出王柏融等 ...

只會打棒球的廖敏雄,在爆發涉賭案後,被中華職棒聯盟永久除名,也被那魯 ... 選大學比賽的教練獎,也培養出王柏融、詹子賢與朱育賢等好手,成為中華 ... 於 tsna.com -

#68.典型在夙昔: 追懷中央研究院六位已故院長(上)

胡適在他這一天的日記中記云:「蔡先生報告北大問題的經過,有兩點:(1)改名中華大學, (2)他自己不願兼中華大學校長,請會中決定推李石曾為校長。」這個問題的由來, ... 於 books.google.com.tw -

#69.中華大學校友會 - Facebook

中華大學 係由新竹地區熱心教育之企業家,基於落實科技教育、協助地方產業升級、 ... 深獲各界肯定,並能快速成長茁壯,於八十六年八月一日奉教育部核准改名中華大學。 於 www.facebook.com -

#70.台湾私立中华大学

在董事会的大力支持及全体教职员工、学生的共同努力下,校务发展颇受肯定,并能快速茁壮成长,终奉中国台湾“教育部”核准自1997年8月1日改名中华大学。2009年与福建闽江大学 ... 於 baike.sogou.com -

#71.中华大学 - 全球院校库

中华大学 ,创立于1990年,前身为中华工学院。1996年改名为中华大学。是位于台湾省新竹市香山区的一所私立大学。 中华大学设有:资讯工程、资讯管理、生物资讯、餐旅 ... 於 school.nihaowang.com -

#72.請問中華大學...?

畢業時改名成中華大學, 我是改名成大學後的第一屆畢業生學校對面陡峭荒蕪的山坡地蓋了一片某某董事的大學城, 取了幾個令人玩爾的名字耶魯區、哈佛區 於 www.pcdvd.com.tw -

#73.中華大學繁星入學搶手 - Yahoo奇摩

Yahoo奇摩 · 中華大學繁星入學搶手 · 卡達世足賽證又改名矮化台灣外交部譴責中國打壓 · 偶頭雕刻藝師徐柄垣今逝世網:布袋戲界最難熬的一年. 於 tw.yahoo.com -

#74.方志信、陳啟睿、陳嘉銘、莫哲暐鄧逸軒:對中大社科院設新 ...

事實上,北大和清華大學也有政治學系,名稱模糊絕對不利學術交流。有校友在諮詢會上曾提問,改名其實是否有不能說的原因,卻得不到清晰回應。若以為改名就 ... 於 life.mingpao.com -

#75.中華大學@ 老青蛙~再跳高一點呦 - 隨意窩

老蛙上星期日(8/17)因私事到新竹香山的中華大學,該校成立20年,學校建設新舊參半 ... 頗受肯定,並能快速成長茁壯,終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學。 於 blog.xuite.net -

#76.046 中華大學2020 12.ods

學校如果改名, 沿用原先學校編號. ** 併校時, 被併學校舊的編碼不動, ... 中華大學. 資訊工程學系碩士在職專班. 312. 046. M:2. 資訊工程. 中華大學. 應用數學系. 於 catweb.ncl.edu.tw -

#77.新竹市中華大學校園 - 郭阿姨的照相機

中華大學 係由新竹地區熱心教育之企業家基於落實科技教育協助地方產業升級增加地方推廣教育的管道 ... 終奉教育部核准自八十六年八月一日改名中華大學. 於 z81560.pixnet.net -

#78.台湾中华大学介绍 - 立思辰留学

中华大学 (Chung Hua University,简称CHU),位于台湾省新竹市香山区。创立于1990年,前身为中华工学院。1996年改名为中华大学。 於 www.liuxue360.com -

#79.中国台湾中华大学中華大學 - 就上学网

中华大学 ,创立于1990年,前身为中华工学院。1996年改名为中华大学。是位于台湾省新竹市香山区的一所私立大学。中华大学设有:资讯工程、资讯管理、 ... 於 m.93eu.com -

#80.銀河互動2012 第六屆兩岸華人大學院校數位畢業聯展

中華大學. 建築與都市計畫學系 · 外國語文學系. 作品分類. 畢業展主題. GOMMA. 景觀建築類. 新竹自然教育園區-破堤 ... 並於1997年8月1日奉教育部核准改名中華大學。 於 dge.iwant-in.net -

#81.正名運動延燒校園學生一笑置之 - 公視新聞網

倒是有中華大學的學生笑說、他現在唸中華沒關係,因為正名以後、就叫做台大了。類似的笑話在網路流傳,也多少透露了、部分大學生對改名爭議的看. 於 news.pts.org.tw -

#82.台灣新竹中華大學首次到福州試水招生 - 人人焦點

福州十中校長陳森表示,台灣大學理工科實力較強,尤其新竹中華大學還毗鄰高科技 ... 據悉,新竹中華大學成立於1990年,原名爲中華工學院,1997年改名爲中華大學。 於 ppfocus.com -

#83.中華民國百年紀事 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

6月9日國民政府任命吳敬恆為中央大學校長,北平大學改名中華大學,任命蔡元培為校長。蔣中正以北伐完成,向國民政府呈請辭去國民革命總司令及軍事委員會主席職務。 於 books.google.com.tw -

#84.中華大學

1997年,教育部審批通過學院改名為大學,包含中華工學院在內有:陽明、華梵、世新、銘傳、實踐、義守、長庚、元智、大葉等9所學院獲准改為大學。 於 votetw.com -

#85.中华大学概况介绍,电话,地址 - 酷校网

中华大学 (Chung Hua University,简称CHU),位于台湾省新竹市香山区。创立于1990年,前身为中华工学院。1996年改名为中华大学。校长沙永杰先生, 学生人数10,158名。 於 m.kuxiaow.com -

#86.一、目標、核心能力與課程設計

中華大學 應用統計學系 ... 該校原為「中華工學院」,創立於79 年3 月,之後為健全工學 ... 位,而99 年改名後迄今已三年,尚無畢業生。歷年畢業生有超過40%. 於 www.heeact.edu.tw -

#87.中华大学- 维基百科,自由的百科全书

中华大学 (英语:Chung Hua University,CHU),简称中华,是一所位于台湾新竹市香山区的私立大学,为AACSB的成员校。。中华大学前身为1990年的中华工学院,系由地区 ... 於 wiki.kfd.me -

#88.中华大学科系2022-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點 ...

... 教育部核准創立私立「中華工學院」,開設電機工程、資訊工程、工業管理、土木工程及建築與都市計畫等五個學系參加當年聯招,後於民國86年奉准改名為「 ... 於 big.gotokeyword.com -

#89.中華大學建築系分數

TUN大學網,提供中華大學建築與設計學院不同入學管道簡章介紹,讓你依照中華大學 ... 興辦,鄰近玄奘大學2011年,建築工程系改名建築系,並增設視覺傳達創意設計組。 於 restaurantecasagayon.es -

#90.[問卦] 中華大學該改名叫什麼- 八卦 - PTT Web

[問卦]中華大學該改名叫什麼@gossiping,共有21則留言,20人參與討論,10推2噓9→, 中華航空應該很難改名,那麼貴為中字輩的中華大學呢? 於 pttweb.tw -

#91.中華大學 - 台灣棒球維基館

... 教育部核准創立私立「中華工學院」,開設電機工程、資訊工程、工業管理、土木工程及建築與都市計畫等五個學系參加當年聯招,後於民國86年奉准改名為「中華大學」。 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#92.【校外資訊】中華大學奉核定更名為「中華大學學校財團法人 ...

主旨:中華大學奉核定更名為「中華大學學校財團法人中華大學」,請查照並祈蒙賜教。 說明:. 一、依據教育部108年8月8日臺教高(三)字第1080113385號函辦理。 於 oga.lit.edu.tw -

#93.舍我其誰:胡適,第三部:為學論政,1927-1932

22國民政府6月8日的議決,把北京各大學合併為「中華大學」,等於是把「京師大學校」改名為「中華大學」而已。這個決定對北大的學生而言,不啻是晴空霹靂。 於 books.google.com.tw -

#94.台湾问题与中美关系 - Google 圖書結果

在教育方面:2005年1月,“教育部”发出文件,要台湾的中国文化大学、中国医药大学、中国技术学院、中华大学等9所以中国、中华打头的学校改名。在法律方面:2006年10月25日 ... 於 books.google.com.tw -

#95.中华大学 - 快懂百科

在董事会的大力支持及全体教职员工、学生的共同努力下,校务发展颇受肯定,并能快速茁壮成长,终奉台湾教育部门核准自1997年8月1日改名中华大学。 於 www.baike.com