兩公約產生效力的過程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫國祥寫的 論越南以法律途徑解決南海爭端之探討 和徐榮隆,黃俊榮,許書瀚,鄭嘉欣的 行到水窮,坐看雲起:預約一個沒有失智的未來都 可以從中找到所需的評價。

另外網站條約在澳門特區的履行方式 - 行政公職局也說明:範在澳門特區內部法律秩序產生效力的過程。2 ... 是:“《澳門基本法》規定的通過轉化方式適用兩公約,並沒有在司法實踐中真正落實。相反,這. 兩公約在澳門納入適用 ...

這兩本書分別來自五南 和暖暖書屋所出版 。

國立成功大學 法律學系 陳怡凱所指導 邱吉爾的 論國際法下民族自決權之脫離權 (2021),提出兩公約產生效力的過程關鍵因素是什麼,來自於民族自決權、對內自決、對外自決、脫離權、補償性脫離權、不干涉他國內政原則、領土完整原則。

而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 何賴傑所指導 呂佳修的 司法通譯人員之理論與實踐— 以刑事訴訟為觀察重點 (2021),提出因為有 司法通譯、公平審判、程序正義、正當法律程序的重點而找出了 兩公約產生效力的過程的解答。

最後網站國家通訊傳播委員會《人權秘笈》則補充:二、 兩公約簡介. (一)公民與政治權利國際公約. 1. 1966年12月16日聯合國大會通過,1976年3月23日生效。 2. 為使人權保障在國際上更具有法律效力,繼1948年「世界.

論越南以法律途徑解決南海爭端之探討

為了解決兩公約產生效力的過程 的問題,作者孫國祥 這樣論述:

●中央研究院歐美研究所研究員林正義 作者是國際政治學者,博士論文以國際關係理論與南海政策發展為研究主題。本書幾乎是以國際法、國際海洋法公約為出發,這對台灣疏忽以國際法角度,來觀察領土主權及其所衍生的主權權利爭端,是一項學術性的補強。尤其是,本書以南海仲裁案500多頁英文裁決文為文獻的主要基礎,檢視菲律賓、中國南海爭端的國際法觀點,及其對越南的可能借鏡。一般討論南海仲裁案是以簡略的裁決要項為主。本書則是大幅度引用裁決文內容,例如,管轄權裁決的效力、南海各島礁的地理與國際海洋法權利、中國在南海活動的適法性等。這種分析的角度,顯然不同於其他著作,也是本書是最大的優點。作者在本書章節的安排

,可看出對菲律賓與越南在仲裁程序與結果上,所可能面臨的問題,做出精簡扼要的比較。 ●國立政治大學國際關係研究中心研究員劉復國 本書以越南法律的觀點探究南海爭端的解決途徑,雖然國內鮮少有相關著作,卻是目前國際間關注的重要發展議題,主題相當重要,兼具有政策和學術研究的價值。就學術價值言,本著作有其歷史、法理和越南個別國家利益的觀點,作者分析脈絡清晰,並能兼顧歷史與近期間的國際海洋法律論辯。就政策實務研究言,是我國目前極度欠缺的深度研究,當前南海政策如何發揮爭取國家利益之效,本書可以提供政府相關單位了解南海聲索國在進行法律戰的特殊立場、政策觀點、以及政策圈的主要脈絡,極具有參考價值。本書引

述資料豐富,蒐集涉獵許多重要的文獻與不同的論據,足見作者大量閱讀所得出的論點,反映出具有高度參考性的研究。

論國際法下民族自決權之脫離權

為了解決兩公約產生效力的過程 的問題,作者邱吉爾 這樣論述:

民族自決理論自20世紀初由列寧與威爾遜相繼提出後已逾百年,累積出大量相關的學術論述與國際實踐。不過隨著民主、自由與人權價值不斷的發展與深化,賦予民族自決更豐富的內涵,同時也加深了理論適用的難題,其中非屬殖民地人民是否有權脫離母國,即是相當重要的議題,而面對國際現實複雜的民族問題,我們需要建構一個更具有現代國際法意義的民族自決權,讓希冀獨立的人們都能藉由理論與法治,正當化他們的理想與行動,建立屬於自己的烏托邦。本論文旨在探討脫離權在民族自決權概念下之規範與實踐。誰是自決權的主體?是研究民族自決權會遇到的基本卻又複雜的課題,本文透過相關文獻,建構出自決權主體在主客觀上的要件。受到去殖民化運動影響

的各民族,尤其是受到壓迫的民族,期盼能夠建立自己的國家,不過目前國際法仍以託管地、非自治領土或是受外國軍事佔領之人民,才得以主張對外自決權,脫離權與補償性脫離權的概念,仍處於缺乏制度基礎的道德訴求,本文藉由國際法學者及政治學者之文獻,試圖爬梳歸納民族行使脫離權之要件,衡平國際法原則與當代人權價值。由於民族行使對外自決權或是補償性脫離權,在國際法上沒有特定形式的規範,本文將自決權行使區分成非民主與民主兩種程序,並建議以民主程序為原則。在自決權行使的過程中,多少會與國際法原則產生緊張關係,本文以國際法院判決與諮詢意見為基礎,釐清相關之問題。接著透過國際實踐案例,結合分析本文建構之自決權主體要件與補

償性脫離權要件。最後在結論部分,簡單回應台灣在脫離權上的適用。

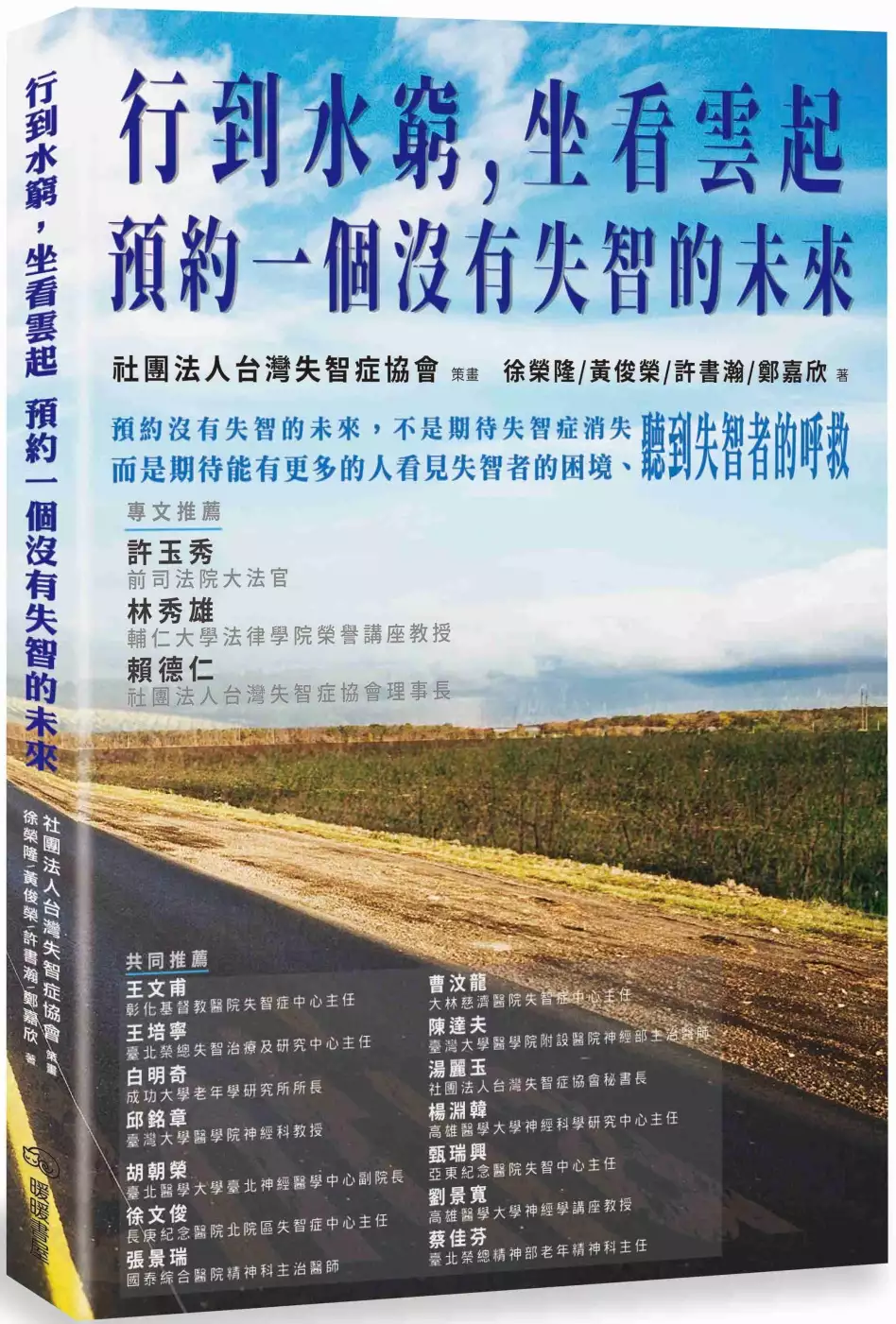

行到水窮,坐看雲起:預約一個沒有失智的未來

為了解決兩公約產生效力的過程 的問題,作者徐榮隆,黃俊榮,許書瀚,鄭嘉欣 這樣論述:

預約沒有失智的未來,不是期待失智症消失, 而是期待能有更多的人看見失智者的困境、聽到失智者的呼救。 ✽✽✽ 台灣正在邁向一個老年人口數凌駕年輕人口數的高齡化社會,但我們仍然是以石器時代的法律來處理、解決AI時代的問題。對於失智症的不理解、欠缺失智症專法、沒有配套措施,即使面對訴訟,最卑微的要求也不過是遇上態度相對友善的司法人員。 許多長者在失智前,笑容是多麼的燦爛、開懷;當他失智後,卻因為親人或外人對於財產的侵奪而顯得孤立無援,原本容光煥發的面容與眼神,竟因此變得如此恐懼、哀傷、憔悴、無助。 最讓人痛心的是,當長輩的財產被騙光而必須面對訴訟時,此時的他已經一無所有,

但提出訴訟第一個要面對的問題就是裁判費、假處分擔保金,甚至因為無力繳納擔保金,明知不動產即將遭到出售,也只能眼睜睜看著但無能為力。 在現行法制下,真的沒辦法給失智者多一些法律保護嗎?能不能對於辛苦照顧失智長者的親人也有足夠的法律保護? 有鑒於此,台灣失智症協會結合了幾位關心這個議題的執業律師及醫師,他們分別以自身的經驗分享在面對失智者訴訟案例以及治療過程中所遇到的點點滴滴,內容結合時事案例及相關法規,希望能引起行政部門(執行法規)與司法者(審理具體個案)的共鳴,讓罹患失智症的患者及家屬,在穿過層層凝重黑霧後,可以擁抱微曦,再次展露燦爛開懷的笑容。 為你,為我,更為了他們,預約

一個沒有失智的未來~ 本書特色 本書結合醫學與法律的專業角度,以說故事的方式導出失智症患者法律權益的核心問題,把枯燥無味的法律,寫得生動活潑,輕鬆理解對於失智症者所產生的法律問題。 名人推薦 ◎ 專文推薦 許玉秀 前司法院大法官、模擬憲法法庭暨模擬亞洲人權法院發起人 林秀雄 輔仁大學法律學院榮譽講座教授 賴德仁 社團法人台灣失智症協會理事長 ◎ 共同推薦 王文甫 彰化基督教醫院失智症中心主任 王培寧 臺北榮總失智治療及研究中心主任 白明奇 成功大學老年學研究所所長 邱銘章 臺灣大學醫學院神經科教授 胡朝榮 臺

北醫學大學臺北神經醫學中心副院長 徐文俊 長庚紀念醫院北院區失智症中心主任 張景瑞 國泰綜合醫院精神科主治醫師 曹汶龍 大林慈濟醫院失智症中心主任 陳達夫 臺灣大學醫學院附設醫院神經部主治醫師 湯麗玉 社團法人台灣失智症協會秘書長 楊淵韓 高雄醫學大學神經科學研究中心主任 甄瑞興 亞東紀念醫院失智中心主任 劉景寬 高雄醫學大學神經學講座教授 蔡佳芬 臺北榮總精神部老年精神科主任

司法通譯人員之理論與實踐— 以刑事訴訟為觀察重點

為了解決兩公約產生效力的過程 的問題,作者呂佳修 這樣論述:

當代全球化潮流與國際貿易自由化的發展,使得國際移工、外籍配偶與外籍旅客頻繁地入出我國國門,且在商業往來、日常生活與法律行為中,難免發生各種法律爭議,進而必須尋求訴訟或調解途徑,以求救濟自身的權利,然而因外籍人士大多不通曉國語,所以司法通譯在訴訟程序上具有重要性地位。司法通譯之功能不僅係保障訴訟被告的防禦權,更對發現案件事實及個案判決結果具有重大的影響。當前國際間先進國家的司法通譯人員之歷史發展及職責範圍為何?我國司法通譯制度之歷史發展,從日治時期、國民政府時期到現今的演變與遞嬗為何?又關於通譯運作實務,以及通譯制度於涉及原住民、新住民與外籍人士案件時的運用成果如何?而觀察其他國家之立法例,在

各國際公約、歐洲聯盟、美國與其他亞洲國家之通譯實務,實行狀況又是如何?另外從我國刑事訴訟法制度的基本精神觀察,關於司法通譯於訴訟體制中之角色定位為何?為了解上述相關重要的司法通譯問題,本篇論文係以立法論與法律政策學之角度,主要探討在現今國際化與全球化的秩序流動,及各國政府與各國民眾間頻繁互動的前提下,若彼此間發生司法爭訟時,時常會因語言障礙而產生「司法通譯服務」之需求,進而討論司法通譯之歷史、類型、外國立法例及我國相關實例,一併進行完整之論述與梳理。

想知道兩公約產生效力的過程更多一定要看下面主題

兩公約產生效力的過程的網路口碑排行榜

-

#1.接軌兩公約,這次接到鬼了?從雙杜死刑案說起~與談人台灣 ...

台灣有兩公約跟兩公約施行法後,卻沒有對實務工作者進行重新的在職教育,當然就會產生這樣的問題,從法官到法務部長,基本上都是處於沒有這個「問題意識」的情況當中。 於 digital.jrf.org.tw -

#2.從公政公約第14條第5項論刑事上訴三審之限制*

雖然在1995年擴大限制上訴第三審案件範圍之修法過程中,從. 立法院司法委員會及院會審查紀錄就可看 ... 對兩公約效力產生質疑所設的「雙重保險」,亦即制定兩公約施行. 於 publication.iias.sinica.edu.tw -

#3.條約在澳門特區的履行方式 - 行政公職局

範在澳門特區內部法律秩序產生效力的過程。2 ... 是:“《澳門基本法》規定的通過轉化方式適用兩公約,並沒有在司法實踐中真正落實。相反,這. 兩公約在澳門納入適用 ... 於 www.safp.gov.mo -

#4.國家通訊傳播委員會《人權秘笈》

二、 兩公約簡介. (一)公民與政治權利國際公約. 1. 1966年12月16日聯合國大會通過,1976年3月23日生效。 2. 為使人權保障在國際上更具有法律效力,繼1948年「世界. 於 www.ncc.gov.tw -

#5.導論

「兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。」,聯合 ... 死刑判決也因而逐步產生實質上的變化。 ... 科刑是否正確或妥適,端視在科刑過程中. 於 www.sharing.com.tw -

#6.《人權搜查客》當文化伴隨語言消失時,那我是誰?談原民文化 ...

歌曲可產生對文化保存的意識,也展示了人人皆可依照其意願,參加其自身歸屬的 ... 兩公約期望國家要做到:尊重、保護、履行,以保存文化,其中尊重 ... 於 roddayeye.pixnet.net -

#7.CNN:澤倫斯基被斷章取義未說「美國人須派子女參戰」 - 聯合報

我們多少也發出了為他效力的訊息,所以我們也可恥!」 但CNN在事實查核後指出, ... 因為根據北大西洋公約,任一會員國遇襲即視同對全體會員國攻擊。 於 udn.com -

#8.兩公約與人權案例

具有國內法律之效力(兩公約施行法第2條). • 憲法第171條及第172條規定之憲法、法律及命令. 的法位階關係,因為國際人權公約具有國內法律. 之效力,而產生國內法律 ... 於 www.vac.gov.tw -

#9.王景玉有控制行凶能力法官受限《兩公約》無法判死

1.被害人家屬於本院審理過程中多次表示:希望本院判決時能仔細審酌被告之人格生命史、犯罪心理之構成,期能引發更多改善社會關係之討論或行動,使被害人之 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#10.聯合國公民與政治權利國際公約導論 - 元照出版

在二00九年台灣的「中華民國政府」制定「兩公約施行 ... 革、自然權、世界人權宣言、兩公約、國際人權典章的構 ... 變、規範地位與效力進行研究. 於 www.angle.com.tw -

#11.兩公約人權教育訓練教材 - 臺中市政府法制局

律體系上之定位及效力,乃有必要以法律定之;另為促進兩公約 ... 二) 兩公約具有國內法效力 ... 十二、勞動調解委員於調解過程中,不得藉機招攬業務或謀取自. 於 www.legal.taichung.gov.tw -

#12.公民權利及政治權利國際公約 - Wikiwand

經濟及社會理事會受委託負責起草宣言 ,起草過程之始,該文件就被拆分成一份列明人權的基本 ... 這意味著簽署的公約內容已經得到官方認可,但並未在國內產生法律效力。 於 www.wikiwand.com -

#13.兩公約之介紹與案例分析

四、我國推動兩公約之過程及現況(頁7) ... 直接賦予兩公約在我國具有法律位階效力之重要法律規定, ... 場適應產生身心健康等問題,而有影響工作效能需要協. 於 www.dgpa.gov.tw -

#14.台灣人權的在地發展與國際接軌: 兩國際人權公約的實踐

自主的過程中,受到既存國際政經結構的制約,使 ... ICESCR(通稱兩人權公約)之際,同時制訂兩公約 ... 權公約如何在我國法上產生效力,形成具有台灣特色的國. 於 personnel.chcg.gov.tw -

#15.講師資訊 - 行政院主計總處

以落實在兩公約及本次審查委員會所提出建議下的 ... 定逐步實現權利並確認因資源有限而產生的侷限, ... 二、結構、過程、成果三類指標. 於 estat.dgbas.gov.tw -

#16.联合国人权条约体系 - OHCHR

效力 ,特别是通过精减国家汇报程序所作的种种努力,此外还 ... 两公约的第2条也都包含同样. 的清单。 ... 结另外两大条约:《经济、社会、文化权利国际公约》和《公民. 於 www.ohchr.org -

#17.科技部補助專題研究計畫成果報告期末報告

二公約施. 行法第2 條即規定:「兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。」 故該二約遂成為我國內國法的一部分。聯合國為因應二公約的實施,各設有理事. 於 law.nchu.edu.tw -

#18.公民與政治權利國際公約經濟社會文化權利 ... - 桃園市政府-社會局

規定,具有國內法律之效力。」;同法第3 條規定:「適用兩公約規定,應. 參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。」聯合國人權事務委員. 於 sab.tycg.gov.tw -

#19.施行兩公約全面提升我國人權標準 - 法務部調查局

聯合國存放容有相當大的難度,兩公約當然無從於我國境內發生法律效力。 ... 的丙二醇或丙三醇打成霧氣,直接吸入使用者體內,外觀來看如同吸菸般,惟其過程不產生. 於 www.mjib.gov.tw -

#20.社會與文化權利國際公約》 及其批准與施行的背景

中華人民共和國於1998 年(為爭取奥運主辦權)簽署兩公約,但至今只批准《經濟社. 會文化權利國際公約》,尚未 ... 約拘束,因而更進一步產生國際法與國內法的效力。 於 deanstu.thu.edu.tw -

#21.院總第1684 號 - 立法院

本條明定具特別法效力,倘國內法規範事項優於本公約時,將產生適用疑義,爰建議. 參酌兩公約及CEDAW 公約施行法等體例刪除後段規定。 2.民進黨團所提草案第4 條有關 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#22.兩公約施行法簡介 - 高雄市政府法制局

過程 及內容,主要係針對兩公約為國際人權機本法典之內國法化,本文係就兩公 ... 透過立法院審議及總統批准後,使兩公約產生具有「國內法律之效力」。 於 law.kcg.gov.tw -

#23.公民與政治權利國際公約經濟社會文化權利國際公約一般性意見

公民與政治權利國際公約(下稱公政公約)及經濟社會文化權利國際. 公約(下稱經社文公約)施行法第2 條規定:「兩公約所揭示保障人權之. 規定,具有國內法律之效力。 於 www.mohw.gov.tw -

#24.總統府人權諮詢委員會第二十六次委員會議紀錄

效力 為何?是否可請相關機關至小組會議進行 ... (二)報告「兩公約」第二次國家報告及其國際審查會議辦理情形、 ... 之日期,並於人權大步走網站清楚說明其修正過程,以. 於 www.president.gov.tw -

#25.國際人權公約審查2.0 ――台灣給世界的啟示

國際公約施行法》,明文規定兩公約人權保障之規定具有國內法之效力。 ... 的人權審查在台北舉行,決策與執行過程均由台灣政府與在地公民社會共同參. 於 www.taiwanhrj.org -

#26.中华人民共和国宪法_国情相关 - 中国政府网

在长期的革命、建设、改革过程中,已经结成由中国共产党领导的,有各民主党派 ... 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民 ... 於 www.gov.cn -

#27.第一章多元性別族群相關人權公約及一般性建議簡介

該法從兩性到性別的轉變過程,參見王駿原,從二元到多元:性 ... 有施行之人權公約,包括《公民與政治權利兩公約》(ICCPR)、《經濟、社會與. 於 www.boca.gov.tw -

#28.一、公民與政治權利國際公約簡介 - 宜蘭縣政府

使兩公約之人權規定產生「國內法律之效力」。 ... 3、環評之公眾參與係指社群中民眾得以共同分享決策的過程,藉由參與過程而對決策產生相當程度的影響力,現行環評制度 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#29.1公民身分與普世人權

參政權意指公民參與國家政治過程的權利(如. 自然權利 ... 任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他作法」,以敦 ... 的效力。以下說明我國如何依據兩公約規範,調整國內. 於 www.tksh.ntpc.edu.tw -

#30.走自己的路: 台灣引進國際人權公約的策略與實踐| 誠品線上

儘管這次審查並未遵照聯合國的標準與程序,卻也是台灣婦女人權保障的重要進展。 以施行法引進《兩公約》並確立其內國法效力的模式,可謂一項成功的策略。在2011年至 ... 於 www.eslite.com -

#31.論兩公約與我國互動過程所產生之現況 - 政治大學

另外,由第8條及第2. 條的文義可以得知,相對於其他法律,兩公約之規定目前至少有優先適用. 的效力。 但2011年12月10日已過,有關法令及行政措施之檢討也確定跳票。如. 由 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#32.經濟部人權大步走- - 考試院

§2 (法律效力):兩公約所揭示保障人權之規定,. 具有國內法律之效力。 ... 之效力,而產生國內法律體系之影響 ... 執行及評估這些方案的所有過程中,應提供充足. 於 ws.exam.gov.tw -

#33.公民與政治權利國際公約經濟社會文化權利國際公約一般性意見 ...

公民與政治權利國際公約(下稱公政公約)及經濟社會文化權利國際. 公約(下稱經社文公約)施行法第2 條規定:「兩公約所揭示保障人權之. 規定,具有國內法律之效力。 於 www.moeaidb.gov.tw -

#34.推動禁止酷刑公約政策之分析: 以大法官解釋與行政法院判決 ...

公約或條約如何產生國際法效力以及國際公約或條約之位階問題。 ... 施行法視為一般內國法之制定,完全捨棄該施行法與兩公約締結過程. 之關聯性。即兩公約施行法與一般 ... 於 lawdata.com.tw -

#35.法律白話文》麥擱兩人權公約?兩公約快問快答 - 自由評論網

不如就讓我們從國際人權法開始談起,來認識一下兩公約吧! ... 不過世界人權宣言並非具有法律效力的條約,而只是一個政治性的宣示指標,但也不少觀點 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#36.【聯合新聞稿/發言稿】第三次兩公約審查平行報告發布記者會 ...

洪簡廷卉說,「權利的落實當然不是一蹴可及,所以我們不只重視結果,也重視過程。」政府必須要避免國家政策直接造成權利侵害是基本,更要積極確保、打造 ... 於 www.tahr.org.tw -

#37.兩公約之認識與應用[解答] - 鹿先生的公務員終身學習解答

關於兩公約的起草過程中,究竟受到下列哪一場戰爭影響,使公約一分為二? ... 兩公約的位階同於命令,具備明確的國內法效力,所以無須再將兩公約重新 ... 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#38.攜手同行深耕人權教育 - 臺東大學

人權教育是一個整體性的、涉及價值與文化的教育過程。正 ... 定「兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。」亦 ... 國內產生法律效力。 於 nttues.nttu.edu.tw -

#39.《身心障礙者權利公約》簡介/黃嵩立 - 法律扶助基金會

台灣以《CRPD施行法》讓CRPD具有國內法律效力,經過了身心障礙團體的大力動員,其社會意義和一般國家的締約過程並無二致。值得一提的是,2009年《兩公約施行法》的實施 ... 於 www.laf.org.tw -

#40.王景玉案的量刑理由 - 一起讀判決

法院論述的過程如下:. 兩公約施行法第2條規定:「兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法之效力。」第3條規定:「適用兩公約規定,應參照其立法意旨 ... 於 casebf.com -

#41.廖元豪觀點:湯景華縱火殺人不判死刑,別牽扯兩公約 - 風傳媒

施行法第二條規定,兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。同法第三條也明定,適用兩公約規定,應參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋 ... 於 www.storm.mg -

#42.當期主題】對國家人權報告審查機制之建議 - 婦女聯合網站

目前台灣各公約國家報告的提出與國際審查,很大一部分奠基於2013年2月之兩公約國際 ... 與議事/秘書處、國家報告之產生過程、國際委員的組成與任期等,分別說明如下。 於 www.iwomenweb.org.tw -

#43.附件二【新聞稿】兩公約國家人權報告第二次國際審查《結論性 ...

部會不只要依據今天公布的結論性意見進行討論,也應該把審查過程中專家所 ... 3 雖然兩公約透過施行法而具有國內法律效力,但是公約的落實需要對權利 ... 於 ghresource.mt.ntnu.edu.tw -

#44.我國為何需加入「聯合國身心障礙者權利公約」的緣由

... 國際公約之施行法」,並於同日核准通過了系爭兩公約,透過此等方式,台灣已於該年正式承認兩人權公約的內容於我國產生了國內法的效力,雖然兩公約 ... 於 www.enable.org.tw -

#45.身心障礙者權利國際公約及CEDAW施行法

對於人權的保障,並沒有產生實質的拘束效果。 ... 一)兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力 ... 的過程中,不得有專斷行為。 於 www.baphiq.gov.tw -

#46.消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD) 教育訓練教材 - 移民署

不過,在人文社會科學. 中,不同的學者對於種族與族群的定義雖然可能存有歧異,但是目前. 相當普遍的共識,都指出這兩個人群分類的概念,經常有著特殊歷史. 形塑的過程,由 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#47.南投縣政府及所屬機關學校兩公約人權教育訓練教材中華民國 ...

法律體系上之定位及效力,乃有必要以法律定之;另為促進兩公約所保障 ... 藉由參與過程而對決策產生相當程度的影響力,現行環評制度之資訊. 於 www.nantou.gov.tw -

#48.環境基本法與兩公約: 人權時刻對台灣環境運動的啟發

人權所推導出的環境人權或環境權的保障密切相關,而相較於兩公約直接以權利 ... 出,要讓獲得資訊的權利確實產生效力,締約國必須積極地將與公共利益有關的. 於 www.eja.org.tw -

#49.研商如何就排除國有不動產占用衍生居住者安置問題 - 臺北市首座

條規定:「適用兩公約規定,應參照其立法意旨及. 兩公約人權事務委員會之解釋。」有關「適足住房. 與土地權」之保障,經濟社會文化權利國際公約(下. 於 www-ws.gov.taipei -

#50.WIPO Lex数据库:使用条款

产权组织成员根据《巴黎公约》第十五条第(2)款和《伯尔尼公约》第二十四条第2款发出的通知。这两个条款规定成员国必须向产权组织国际局通报涉及工业产权保护和版权 ... 於 www.wipo.int -

#51.財政部《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際 ...

同年12 月10 日生效施行,透過賦予兩公約國內法之效力(兩公 ... 政府決策過程民眾是否可以積極參與,並直接表達網購族心聲 ... 限繳納致產生滯納金及滯納利息。 於 www.mof.gov.tw -

#52.公民權利及政治權利國際公約- 維基百科,自由的百科全書

《公民權利和政治權利國際公約》(英語:International Covenant on Civil and ... 又稱聯合國兩公約或「B公約」,是一份在1966年12月16日經聯合國大會通過的國際多方 ... 於 zh.wikipedia.org -

#53.為何要讓「國際」審查施政狀況?跟人權公約有關?|白目觀點

也就是,透過兩公約「施行法」(2009年12月10日起施行)及國際審查 ... 點,就是都會在規定裡面提到:各公約關於權利保障的規定,具有國內法之效力。 於 plainlaw.me -

#54.對於非締約國的臺灣,兩公約、一般性意見對臺灣的效力?

2009年立法院制定兩公約施行法(公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約),兩公約所保障的人權規定納入國內法,讓我國現行法令符國際人權 ... 於 www.legis-pedia.com -

#55.1981年:消除歧視婦女委員會(CEDAW) - 台南市政府

濟社會文化》合稱兩公約,進一步闡明且具體化執行宣. 言之各項人權精神。 ... 整合婦女在人類發展過程中的參與。 ... 基於性別而分尊卑觀念或基於男女任務定型所產生. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#56.人權大步走 淺談聯合國人權兩公約 公民及政治權利國際公約 ...

立法院於2009年3月31日,三讀通過「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」及「兩公約施行法」,兩公約具國內法律效力。 8. 國際公約於國內法之效力. 於 www.hhps.hc.edu.tw -

#57.消除對婦女一切形式歧視公約》(Convention on the Elimination ...

這七大公約加上前述之ICCPR及ICESCR兩公約,成為聯合國人權事務高級專員 ... 國際人權公約所訂定的人權規範需要內國法化,以在各個主權國家內部產生效力來推動執行,方 ... 於 www.yingge.ntpc.gov.tw -

#58.綱要 - 衛生福利部社會及家庭署

在討論兒童權利公約在我國國內法上的效力時,更廣泛地說,即在探究國際法在國內法 ... 兩公約施行法中的表示是訓示性的,不會產生,人權規範國內法化的拘束力,更何況 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#59.國家人權行動計畫

行政院自2018 年著手進行本行動計畫之制定事宜,過程中踐行資訊公開及 ... 合稱兩公約)以來,各機關雖均依兩公約及其施行法之規定,落實人權保障業. 於 www.ttsb.gov.tw -

#60.勞動部及所屬機關(構) 「兩公約人權教育訓練」 教材案例

勞動部及所屬機關(構)「兩公約人權教育訓練教材」案例. 目錄. 案例名稱 ... 在裁決過程中隨時試行和解或作成裁決決定,以儘速回復平穩 ... 契約之終止不生效力。 於 www.mol.gov.tw -

#61.中華民國109年11月編印 - 公務人員保障暨培訓委員會

化權利國際公約》(以下合稱「兩公約」)、《消除對婦女一切. 形式歧視公約》(以下簡稱「CEDAW」)、《兒童權利 ... 為使人權保障在國際上更具有法律效力,繼1948 年. 於 ws.csptc.gov.tw -

#62.《聯合國人權兩公約》新書發表座談會紀要

約》以及兩公約的施行法,明確規定兩公約權利保障規定的國內法效力,而兩公約施行 ... 的過程,有助於我們瞭解最終結果如何產生,其中又有哪些部分是經過爭論妥協的結. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#63.東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文

法律秩序當中,學說及實務上也產生不少討論人權法案是否具有「水平效力」; ... 36 兩公約對於相關義務制定的相關過程與爭議,可參考John H. Knox, Horizontal Human ... 於 163.14.136.66 -

#64.建立禁止酷刑公約人權指標 - 內政部警政署

刑公約及議定書產生國內法化之效力,且符合司法院釋字第329 號解釋之「憲法 ... 為落實兩公約所涵蓋之各項權利,在監督這些權利逐步實現的過程中,政府. 於 www.npa.gov.tw -

#65.司法院- #歷史上的今天#兩公約#施行法#三讀 #人權 - Facebook

只是過程中,仍有政府與民間人士努力構思可行方案,提出了參考自英國的「施行法」模式,透過立法,讓公約保障的人權具有內國法律的效力,這項提案歷經 ... 於 www.facebook.com -

#66.人權兩公約| 臺北市立南湖高級中學

不是已經簽署批准「兩公約」,為何還要有「兩公約施行法」? 條約雖然會對簽署批准的國家產生拘束力,但是不必然會產生國內法律效力,這在國際法上有所謂一元論和 ... 於 www.nhush.tp.edu.tw -

#67.條兩公約所揭示保障人權之規定

兩公約 與「世界人權宣言」共同被稱為「國際人權憲章」,是國際社會最重要之 人權法典。 因為《世界人權宣言》不具有法律效力,. 因此研擬《兩公約》,並於1966年經聯合國. 於 www.tres.gov.tw -

#68.兩公約實踐與賦稅人權保障@ 儒道法學部落格 - 隨意窩

法律字第0910003016號函亦謂:「按一國法律如將國際法的規則直接制定成該國之國內法或於法律中授權有關機關採行相關國際公約,則此國際法的規則即產生國內法之效力 (丘宏達 ... 於 blog.xuite.net -

#69.「兩公約」之內國法化與實踐問題 - 2010年世界公民人權高峰會

法務部遵照馬英九總統的指示及「兩公約」施行法規定,在王清峰部長領導之下,自 ... 效力及優先適用(1)具國內法的效力(經立法院議決的條約其位階同 於法律,無須再 ... 於 www.worldcitizens.org.tw -

#70.兩公約人權教育訓練教材 - 國家發展委員會

第2 條在實體上,使兩公約之人權規定產生「國內法律之效力」。而 ... 公約施行法所定之「檢討法規是否違反兩公約」過程中,由各委員參. 與審查與檢討會議。 於 ws.ndc.gov.tw -

#71.新竹縣政府與所屬機關學校兩公約人權教育訓練教材

兩公約 真正產生國內法效力之依據,是來自「施行法」。施行法第2 條在實體上, ... 約施行法之「二年整體檢討修正」過程中,檢討修正許多法規;此外,在監察院. 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#72.目次 - 中華民國交通部

擇其中數個較為重要且經常面臨,而執行人員於執行過程中較易忽視 ... 國內法效力,以解決目前無法存放於聯合國之現實問題,將《兩公約》. 於 www.motc.gov.tw -

#73.《土地政策》 - 高點教育出版集團

因此,仍然由所謂的專家、官僚、科技引領政策走向,而產生諸多抗爭及侵害人民生命、財 ... (1)第二條:兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。 於 news1.get.com.tw -

#74.新竹市政府及所屬機關學校兩公約人權教育訓練教材

貳、兩人權公約國內法化之沿革與推動過程 ... 真正產生國內法效力之依據,是來自兩公約施行法第2條:「兩公約所 ... 定實體上產生「國內法律之效力」。而兩公約施行法 ... 於 dep-administration.hccg.gov.tw -

#75.欧洲保障人权和根本自由公约

只有英语和法语版本的公约是具有正式效力的。本翻译 ... 动;适用本款所产生的任何问题由法院做出决定。 第22条 ... 在诉讼过程中的任何阶段将有关请求从登记在案的. 於 www.echr.coe.int -

#76.司法院大法官104年度學術研討會大法官應積極將兩公約及核心 ...

與會學者專家一致肯定兩公約國內法化確實對我國人權保障觀念有所提升,大法官在釋憲過程中亦可援引兩公約作為國際保障人權趨勢之法源依據,然而除了從 ... 於 www.peopo.org -

#77.國際人權公約可不是只有廢死而已,快問快答帶你認識「兩公約」

不過世界人權宣言並非具有法律效力的條約,而只是一個政治性的宣示指標,但也不少觀點認為世界人權宣言中的許多條文已經成為國際習慣法,而對國家有拘束力 ... 於 www.thenewslens.com -

#78.人權公約匯入國內法律體系所面臨之課題

公約國內法律效力」,本文以兒童權利公約(下稱「兒權公約」) ... 權法制之形塑產生重要的影響。 ... 兩公約施行法」)以及「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#79.用流感病毒外衣包裹新冠疫苗,最新鼻喷疫苗要来了,约吗?

一边是经历了第一波次感染潮后,新冠病毒感染疫情渐渐式微,一边则是我国超过35亿剂次的新冠疫苗接种,包含加强针在内的全流程接种人数占比已超过全国总 ... 於 www.sohu.com -

#80.公民與政治權利國際公約 經濟社會文化權利國際公約

... 兩公約揭示. 保障人權之規定,具有國內法律之效力。 ... 四、政府應依照兩公約之報告機制,建立人權報 ... 與文化生活及享受科學進步及其運用所產生利益的權利等。 於 www.ftc.gov.tw -

#81.聯合國公民與政治權利國際公約族群、宗教或語言少數者權利之 ...

之內容;基於上開具有強行法規的人權保障,即使是在兩公約施. 行法僅賦予國內法律之效力,皆應至少等同於憲法之最高法規效. 力,任何法律皆不得違反。 於 www.hss.ntu.edu.tw -

#82.「人權兩公約」簡介與警察落實人權保障的作為 - 內政部

實踐過程透明化,並透過加強人權相關教育訓練,使人權維. 護理念在政府各角落生根發芽,更藉由改進相關 ... 兩公約在我國法律體系上之定位及效力,必須以法律定之。 於 ws.moi.gov.tw -

#83.公民與政治權利國際公約.............................. 3 - 人權大步走

關於兩公約產生效力的過程,以下何者為是? (A) 批准或加入、簽署、存放、生效. (B) 簽署、存放、批准或加入、生效. (C) 存放、簽署、批准或加入、生效. 於 www.humanrights.moj.gov.tw -

#84.兩公約人權教育訓練 - 金融監督管理委員會

兩公約 人權教育訓練. 壹、前言. 本教材係依據「兩公約人權教育訓練及成效評核實施計畫」第 ... 2、 為使人權保障在國際上更具有法律效力,繼1948 年. 於 www.fsc.gov.tw -

#85.公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權 ... - 臺中市政府教育局

具有國內法律之效力(兩公約施行法第2條). • 憲法第171條及第172條規定之憲法、法律及命令. 的法位階關係,因為國際人權公約具有國內法律. 之效力,而產生國內法律 ... 於 www.tc.edu.tw -

#86.是否符合《經濟社會文化權利國際公約》

步驟三、(一)本部業篩選「兩公約」內與教育權責機關有關條文並將重點列於 ... 依人事評審委員會設置辦法第○條,以公平公開方式選舉產生職員代表,符合平等原則。 於 ws.moe.edu.tw -

#87.「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會 ... - 原住民族委員會

利發展,包括兩公約的形成歷史脈絡與過程、兩公約與原住民族權利的關係、原 ... 法律之效力」;第3 條規定:「適用兩公約規定,應參照其立法意旨及兩公約人權. 於 www.cip.gov.tw -

#88.國際人權標準的進展∗ 限制死刑的範圍與應用以邁向最終廢除 ...

第二條:兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。 ... 聯合國人權理事會也一致主張,一個死刑案件的審理過程中,假如違反了《公民與政治權利. 國際公約》第 ... 於 www.taedp.org.tw -

#89.國家發展委員會檔案管理局兩公約人權教育訓練教材

法之效力(兩公約施行法第2 條)。 ... 法務部訂定之「兩公約人權教育訓練及成效評核實施計畫」,就檔案 ... 另,考量政治檔案係特定時空背景產生. 於 www.archives.gov.tw -

#90.人權的基本概念及發展歷程(P.3-P.8) - 國科會

「世界人權宣言」及兩公約,聯合國將之定義為「國際人權法. 典」,乃國際社會最重要的人權法典,亦為國際人權 ... 為使人權保障在國際上更具有法律效力,繼1948年「世. 於 www.nstc.gov.tw -

#91.兩公約教育訓練

兩公約 的地位與效力. • 第二條兩公約所揭示保障人權之規定,具有國內法律之效力。 (兩. 公約施行法). • 兩公約揭示之權利既有國內法律之效力,則不但產生直接適用. 於 www.ocac.gov.tw -

#92.論死刑之裁量與界限:以兩公約與比較法為出發(On the ...

中文摘要:, 2009 年 12 月 10 日「公民與政治權利國際公約」與「經濟社會文化權利國際公約」透過「兩公約施行法」方式,在我國生效實施以來,對現行刑事實務產生相當 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#93.人權會訊

人民是最重要的:中華民國落實國際人權兩公約國家報告的審查的精神. 《公民與政治權利國際公約》 ... 談,過程平和順利,政府與民間都均全力以赴,反. 應相當熱烈。 於 www.cahr.org.tw -

#94.兩公約第三次國家報告共同核心文件PDF - 行政院

透過第三次國家報告之撰寫過程,除增進政府機關與民間團體的直接對話管道,盤點. 政府現有資源,共同擘劃人權願景,希攜手全力打造高規格的人權環境外;也期望讓國際. 審查 ... 於 www.ey.gov.tw -

#95.【公民 ~ 】講義 - 鼎文公職

內國法化,不論聯合國是否接受台灣存放批准書,都不會影響國會立法的效力。法務部. 甚至多次公開表示,兩公約效力高於其他法律,僅低於憲法;司法院也鼓勵各級法院法. 於 www.ting-wen.com -

#96.對中華民國(臺灣)政府落實國際人權公約初次報告之審查

然而,專家認為,整體審查過程之可貴,遠超越本結論性意見與建議所含內 ... 說明經社文公約相關條款可以據以發生法律效力的方式,以解決此項顧慮。政. 於 hre.pro.edu.tw -

#97.2023届高中第9!詹皇儿子逆袭明年进NBA对决老詹?_布朗尼

詹姆斯想和布朗尼同台竞技,一起效力的愿望能实现吗? 偶像是韦少,被阿里纳斯调教着. 布朗尼在成长过程中受到了两个巨星的影响。 於 sports.sohu.com -

#98.勞動部勞工保險局全球資訊網-國民年金

... 行政院公報資訊網 · 政府電子採購網 · 人權大步走網站/兩公約宣導專區 ... 被保險人 · 保險手續及效力 · 保費計算 ... 被保險人及效力. 於 www.bli.gov.tw