台中最美戶政事務所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹欽榮,鄭南榕基金會寫的 流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他(第二版) 和楊敏昇的 拼圖者的生命觀察:一位工作20年的法醫心得。新聞跑馬燈後的真實故事,解剖刀下的生命啟發都 可以從中找到所需的評價。

另外網站結婚書約哪裡買台北 - interklim.cz也說明:【結婚登記】懶人包|最美戶政事務所背板全搜集|好婚市集 ... 無論您需求是在台北喜帖、台中喜帖、桃竹苗地區或花東、外島地區, 都可以線上購買樣本 ...

這兩本書分別來自書林出版有限公司 和時報所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出台中最美戶政事務所關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文銘傳大學 醫療資訊與管理學系健康產業管理碩士班 紀櫻珍所指導 謝佳真的 社區原住民老人憂鬱程度、社會支持、社會參與及幸福感之相關研究-以桃園市復興區長興里、奎輝里為例 (2021),提出因為有 原住民老人、憂鬱程度、社會支持、社會參與、幸福感的重點而找出了 台中最美戶政事務所的解答。

最後網站隨拍隨傳辦身分證台中創首例! - YouTube則補充:內政部修法7月3號開始,申請身分證不用再繳紙本照片,可以收數位相片, 台中 北區 戶政事務所 創全國首例,設置拍大頭照專區完全免費,現場還有專人指導, ...

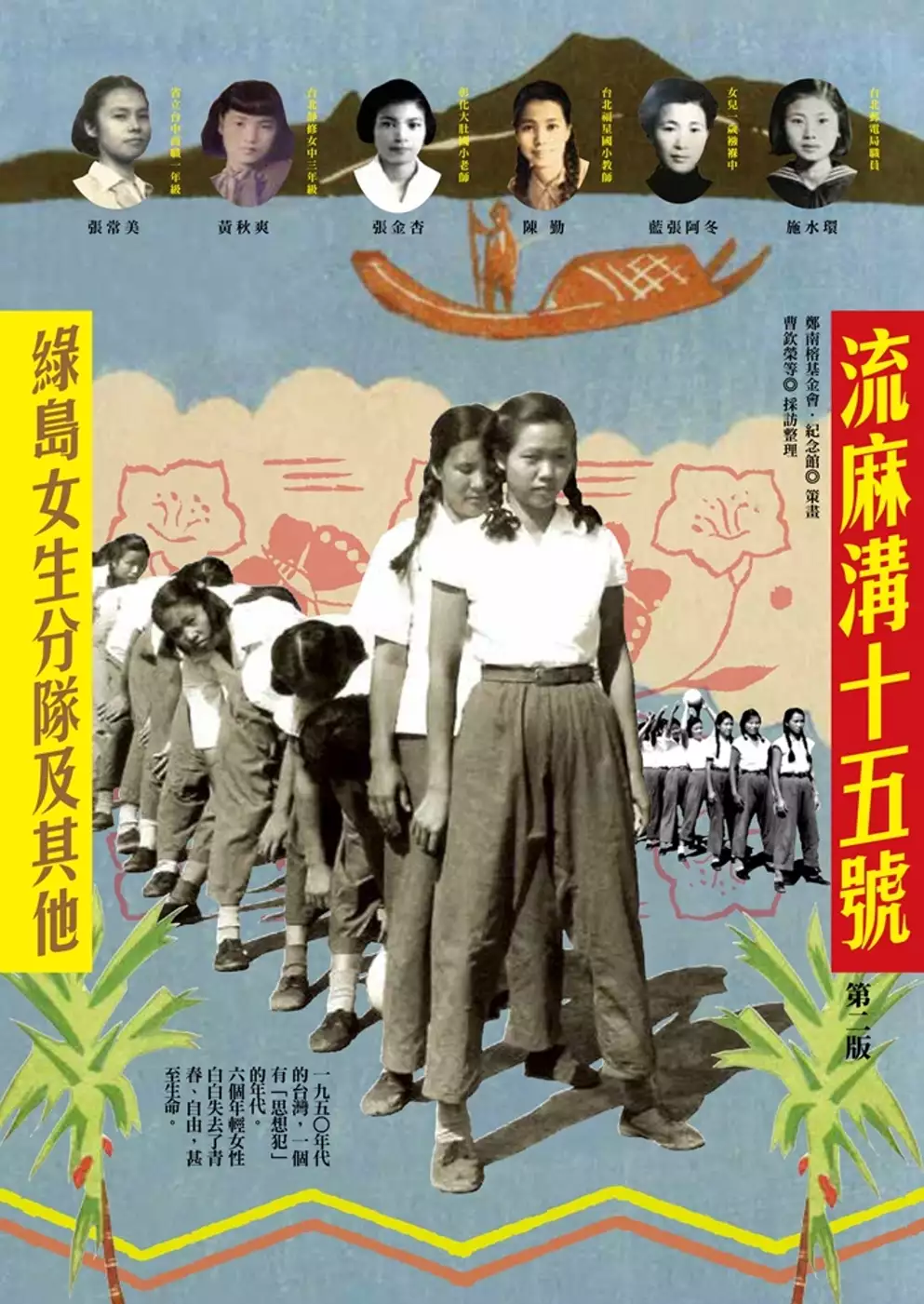

流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他(第二版)

為了解決台中最美戶政事務所 的問題,作者曹欽榮,鄭南榕基金會 這樣論述:

《流麻溝十五號》斥資新台幣8千萬拍攝電影,預計2023年上映! 一九五○年代的台灣,一個有「思想犯」的年代。 六名年輕女性白白失去了青春、自由,甚至生命……… 「流麻溝十五號」是綠島思想犯共同的戶籍所在地。 一九五○年代初,綠島新生訓導處曾經關過一批女思想犯,她們稱為「綠島女生分隊」。 無法想像的監獄生活,出獄之日遙遙無期,對家人親友的掛念、對未來的茫然,衝擊著她們失去自由的心靈。出獄後,面對社會的歧視與生活的困苦,拼命求得一席之地。 六十年後,我們終於聽到阿嬤們親口講出這些故事,透過僅存的書信、照片、記憶,帶我們回到那個荒謬的年代,一段如此獨特的女性生

命史。 張常美 (省立台中商職一年級)──無辜的九十九人 老蔣說:「寧可錯殺一百個,也不要放掉一個」,我就是其中的九十九個。 黃秋爽 (台北靜修女中三年級)──我家七人被抓 我被判刑時,沒有拿到判決書,我爸爸也沒有判決書,因為家沒了,沒地址可以寄。 張金杏 (彰化大肚國小老師)──岩石縫長出的小草 我這個政治犯絕對要做給你看,我絕對要比那些沒有被關的人更厲害、做得更好,就是要走出來給你看。 陳勤 (台北福星國小老師)──天空在屋頂的那一端 原本期待燦爛歲月的未來,不料婚後不久即遭無妄之災,身繫囹圄五年六個月又十六天。 藍張阿冬、藍芸若 (女

兒一歲襁褓中)──帶著一歲女兒入獄 他們來抓時,女兒才一歲多,我正抱著她餵奶,看他們一堆人進來,我的腳就軟了,手還抱著女兒吃奶。 施水環 (台北郵電局職員)──辭別尊顏,無日不思 當每晚夢見慈祥的媽媽跪在神前為了您兒女祈禱,我眼淚暗暗地濕透了枕頭,只有您的來信,無時在我的身,入睡前一定拿起重念一遍。 本書特色 1.本書與《青島東路三號》同為鄭南榕基金會策劃,黃子欽裝禎設計。還有《我的青春、我的Formosa》、《美援時代:鳥事並不如煙》等書,同以台灣近代生活主題,掀起年輕讀者群重探台灣過去風貌的好奇與興趣,而有2019年《返校》電影票房破億佳績。本書初版上市十年後的202

2年,一部新電影開拍,從另一個角度來訴說“Herstory”。 2.累積十多年、上百人次的採訪收集,並透過各種管道取得珍貴老照片、官方檔案、歷史影像、背景考證,篩選出最為完整的個人紀錄。是白色恐怖時期非官方版的女性口述歷史中最完整忠實的版本。 3.書中記錄五位阿嬤的口述人生,有苦有樂、悲喜交集,跌宕起伏更甚小說情節,並佐以珍貴老照片及書信文件影像,帶領讀者回到那個荒謬又現實的年代。最後一位主角施水環,是書中唯一一位被槍決的人,透過68封留存下來寫給家人的書信筆記,及一些生前照片,認識她那純潔的心靈與堅定的信念,讀來更令人動容。 4.本書較少著墨於國族認同的政治議題,更多試圖探

索女性柔軟的人格特質,從生活中積極奮鬥前進的精神。如同眾多猶太人及戰爭受難者的口述歷史,往往是受難後的自我療傷,而女性療癒歷史創傷的特殊意義,在本書中更得到彰顯。

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決台中最美戶政事務所 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

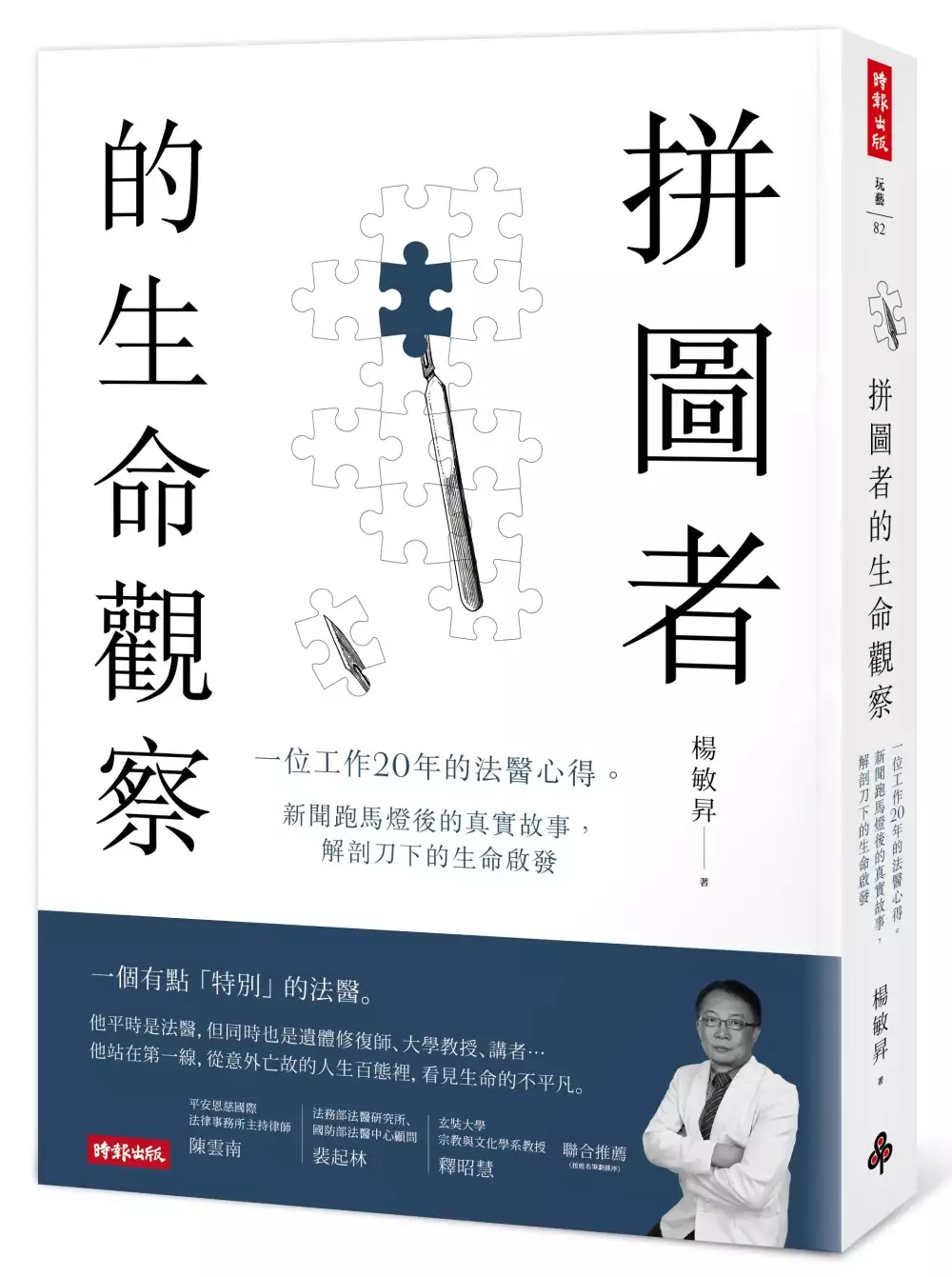

拼圖者的生命觀察:一位工作20年的法醫心得。新聞跑馬燈後的真實故事,解剖刀下的生命啟發

為了解決台中最美戶政事務所 的問題,作者楊敏昇 這樣論述:

新聞跑馬燈上的社會案件,你記得多少? 那些意外亡故的人生百態,是他的工作日常。 他有如拼圖者,協助檢方拼湊真相、替家屬拾回遺憾, 提醒你我,那些被遺忘的社會角落。 楊敏昇,一個有點「特別」的法醫。 他協助檢方調查各類有爭議的刑事案件,甚至幫面目全非的遺體進行修復。 很多人說他是佛心來著,但他認為自己就是個平凡的大叔。 他既不會通靈、也沒被託過夢,只是比普通人更直接地面對最真實的社會現場。 對一般人而言,或許只是晃眼而過的社會新聞, 但對家屬來說,卻是他們一輩子難以抹滅的傷痛。 楊法醫用一篇篇真實的案例故事,道出社會中的各種生離死別、悲歡離合…… 渴望有個家的

青年,跑到戶政事務所上吊;愛女心切的父親卻親手悶死了自己的女兒; 失蹤14年的妹妹,再相見時已是白骨;年幼的女孩眼睜睜看著爸爸與哥哥被土石流淹沒; 移工來台賺錢意外身亡,家人只能隔著6吋的手機螢幕瞻仰遺容…… 那些曾經轟動一時的命案,在鎂光燈熄滅之後究竟發生什麼事? 那些被大眾所忽略的事件,是不是真的一點也不需要我們關心? 他以第一線專業人員的眼光,寫出日復一日的意外亡故, 用科學的態度、人文的思考來解釋何謂生命、何謂死亡, 期盼在新聞跑馬燈閃爍而過的每一天,提醒你我用不同角度體悟人生,珍惜所有。 名人推薦 裴起林 法務部法醫研究所、國防部法醫中心顧問

──特別推薦 陳雲南 平安恩慈國際法律事務所主持律師 釋昭慧 玄奘大學宗教與文化學系教授兼系主任 ──專文推薦(按姓氏筆畫排序) 作者簡介 楊敏昇 新竹地檢署法醫 CRT遺體修復團隊顧問 玄奘大學/元培醫大兼任助理教授 出身自司法人員家庭,原本攻讀放射、醫檢領域,最後卻「不務正業」改拿解剖刀,協助法醫研究所和檢察署調查各類爭議案件死者的死因,甚至成立遺體修復團隊,替死者維持生前的美好面容;也因此,旁人總說他很「特別」,但他卻說自己只是個站在不同角度看生死的平凡大叔,但這一看,就看了20年。曾協助處理921大地震、國華航空空難、陸軍空騎旅空難等大事

件,也是台灣殯葬改革推手之一。著有《遺體處理學》等書。 推薦序 自序 壹踏上理解生命之路 01 在人生的道路管了一個大彎 02 法醫「先修班」 03 必經的震撼教育 04 踏上理解生命之路 05 從生死學到遺體修復 06 只信緣分,不信鬼神 貳生命所不能承受之重 01 天秤的兩端 02 你的孩子不是你的孩子 03女兒,我不想忘記妳 04 人倫悲劇 05 是誰害的 06 阿良 07 像我這樣的人 08 妳的樣子 09 高材生的命案 叁生命所不能承受之輕 01 歐吉桑教會我的事 02 6吋悲傷 03 我想有個家 04 變成兇宅 05 921大地震 06 6

01旅空難事件 07 走了14年,回家的路 08 養在籠子裡的貓 09 沒說再見的離別 10 活著 11 家的樣子 自序 正因為平凡,才能看見不平凡 長庚醫學院(現在的長庚大學)畢業後,我並沒有因為所學專業留在醫院,反而選擇兒時的夢想「當教師」,27歲站在大學講堂意氣風發,深信努力絕對可以讓我從助教、講師一路順暢到教授,甚至想像這輩子也將終老校園。但計畫永遠趕不上變化,當時正逢全國老法醫大退潮,喚醒內心深處的柯南與福爾摩斯之夢,基於對科學辦案的憧憬,引領我走入法醫世界中。 回顧法醫之路,說實話的有點像是從「夢幻」到「誤上賊船」。第一次拜訪石台平法醫時,被他領到台中殯儀館觀

摩解剖,首次與屍體近距離接觸,死者是被丈夫謀殺分屍的婦人及黑道仇殺的大哥,死狀淒慘、令人當場腿軟的屍首,當時解剖完後,就對著垃圾桶裡面狂吐!沒想到石老師非但未取笑我,反而讚我是位「不可多得」的人才,聽到老師這麼說,心中還暗讚自己的「資質」,但考上後才從學長們口中得知,原來為彌補法醫人才荒,他都是如此鼓勵報考者。 法醫工作對我及家人都是一種挑戰,畢竟面對活人及死人的感受不同,猶記初期家母甚至要我別在親友喜宴上暢談自己的職業,避免觸人霉頭。雖然說生老病死是人生必經過程,但以國人的感受,體驗「生」要比面對「死」來得自然與樂意,尤其處理遺體的過程中,還需面對家屬的悲慟與無助,即使已有20年工作經

驗,還是會常常久久難以釋懷。 讀長庚醫學院時,本想留校念研究所,有位老師對我說:「敏昇,長庚雖然是個不錯的學校,可是系上的老師早已熟悉,想在這畢業絕非難事,但何不出去看看外面的世界呢?相信會是另一種成長與學習!」謝謝當年老師的提醒,讓我放棄「醫學」改切入「人文」,促成現在不一樣的人生。 醫學跟科技一樣,是1(生)與0(死)的概念,想法較去繁就簡;而人文卻不同,往往沒有對與錯,與其說是「無中生有」,還不如說是「上下無限延伸,左右無限寬廣。」正因為接觸了人文,讓我在無限寬廣的領域中體驗更加深遠,對未來充滿著無限可能的夢想。 我是法醫,很多人納悶我何以從事遺體修復工作,在一般人認為

,不管是法醫或殯葬,多少是種神秘、甚至帶有隱晦性質的行業,有人說:「如果有一種工作是別人不願意做,而你卻樂在其中,那你一定是佛祖派來的,派來為眾生服務的。」我們雖沒有這麼偉大,甚至跟上班族與服務生一樣,都僅是一種正當職業,只是,遺體處理的專業人員,須有過人的膽識與理性,及善體人意的耐心而已。 很幸運正當國內殯葬風起雲湧的年代,我正念研究所,得到許多教授教誨指導。或許是身為法醫,對遺體有一定的熟悉與專業,進而受邀進入殯葬改革的行列,當年四處演講,台下坐了別於以往的聽眾群,除身穿黑衣服、腳踩藍白拖、大口嚼檳榔外,更會不時提出種種無厘頭的問題,對他們的印象只能用「好特別」來形容。隨著時間相處,

越能體會其辛勞與純真,雖然是一群跑江湖顧溫飽的殯葬人,眼中卻仍充滿著對知識、教育的熱忱與渴望,所以我也意外得到一群另類求知若渴的好學生。 處理的是死人,面對的卻是極度哀傷的活人,能讓家屬在淒苦中重獲「笑顏」,就是我工作的動力。幾年前,組織幾位志同道合的夥伴,希望本著「仁義」為出發點,而以「非盈利」為目的,無論是傳統殯葬業、大集團或海外團體,只要符合公平正義的需要者,我都樂意前往交流與分享,因為「遺體修復」對我而言不僅是種挑戰,更是一份對生命的使命與對社會的回饋。 感謝三位老長官的推薦序,因為有您們,才讓我的拙作予以完整: 裴起林法醫是我的啟蒙老師之一,嚴格算是「師公」了,「北

楊(日松)南裴(起林)」可見國人對他的敬重,法醫生涯常受他教誨與鼓勵,二十多年來一直擔任我的心靈導師;陳雲南檢察長被稱為「最牛發言人」,更是公職中最敬佩的長官,做事一板一眼,操守好,又廉潔自愛,深受同仁的敬愛,雖已退休卻很懷念他的精神;釋昭慧院長在學術界有崇高的地位,跟大師的緣分很特別,除了是長期大學兼課的主管,也是升等助理教授時的裁判長,最特別的是從學生時代就是她的小粉絲。 漫長二十年法醫生涯,驚覺自己其實是如此平凡;但也因為平凡才有機會,有了機會才有再進步的空間,繼而從中看到更多的不平凡! 願將此書獻給所有關心與愛護本人的親友們,各位的愛相隨才是提筆本書的動力與勇氣! 楊敏昇

2019/03/31午夜 ◎歐吉桑教會我的事那個身影,有些駝背的靠坐在法醫室門口的椅子,層層疊疊的資料就擱在手邊,遠看像是做足準備的律師,氣勢如虹的要和你來場生死辯。已經過一個多月了吧?確切的日期早已被厚厚的公事覆蓋,但被歐吉桑緊抓,激動盤問的畫面揮之不去。歐吉桑的兒子陳同學是個聽話的乖孩子,品學兼優,退伍前就應徵上著名科技公司的工程師,待遇優渥,前途一片看好,大學老師驕傲地為他在台北舉辦一場慶祝會,慶祝退伍也慶祝似錦前程。聚餐結束時夜已深,陳同學開心的與大夥告別後驅車回新竹;凌晨三點鐘,擔心夜歸會吵醒酣睡中的父母,因此轉了個大彎,準備繞去南寮海邊待著,計畫天亮後回家,再與剛起床的父母道早

安。然而,一個轉彎,意外緊接發生,陳同學在產業道路上與對向來車對撞,對方是為了生活必須趕早市的菜販,兩個鄰居同車,行駛在如常的生活作息上。這場車禍,為三個平凡家庭迎來悲痛的無常。趕到地檢署時,三方家屬哭喊,指責對方不是,愁雲慘霧罩頂。在還沒有酒駕罰則的年代,車禍對錯的衡量較為相對,在車流量大的產業道路,酒駕那方刑責就會重一點。為了公平起見,我要求三方都抽血檢驗,明顯的,陳同學酒駕,兩位菜販沒有酒精反應,且幸運的,一位菜販存活下來。正當我因為其中一位菜販的消息稍微鬆一口氣時,突然,有人使勁地抓住我―是陳同學的父親。歐吉桑力道大得像要把我靈魂搖晃出來,嚴刑拷打的審問。「打死我都不信,我兒子這麼優秀

怎麼可能喝酒開車?他從來不喝酒啊!」歐吉桑歇斯底里喊著。但科學證據是一記熱辣的耳光,陳同學身上就是驗出一點酒精反應,檢察官詢問過昨晚聚餐的同學老師們,他們止不住眼淚,自責地承認,確實因為氣氛熱烈而勸了幾杯酒。「楊法醫,一定搞錯了吧?我兒子很乖的,怎麼可能酒駕?」歐吉桑的情緒由激動轉為疲軟。我明白那不是問句,而是化為文字的哭嚎。我只能沉默地站在一旁,讓歐吉桑的第二次審問慢慢消失在空氣中。處理完陳同學後事後,歐吉桑開始每天到地檢署報到,風雨無阻地坐在法醫室外的椅子上,顯然是針對我而來。

社區原住民老人憂鬱程度、社會支持、社會參與及幸福感之相關研究-以桃園市復興區長興里、奎輝里為例

為了解決台中最美戶政事務所 的問題,作者謝佳真 這樣論述:

目的:台灣人口結構已邁入高齡社會,而老化對生心理造成巨大影響。世界衛生組織認為心理健康是整體健康不可分割的一部分,老人晚年健康生活受到重視,為全球關注的議題,且提出活躍老化,即是老人多與社會連結,同時可以獲得更多的社會支持,最後達到幸福感提升的目標。原住民老人人口指數雖有上升,但與全體國民相比較為弱勢,已有健康不平等趨勢,多為疾病、社會條件影響,因此認為此族群須關注,了解憂鬱程度、社會支持、社會參與及幸福感對原住民老人的影響。故本研究目的探討社區原住民老人憂鬱程度、社會支持、社會參與及幸福感之相關分析,欲了解變項彼此間關係,與這些變項是否對幸福感有預測力。方法:本研究為橫斷性研究,採結構式問

卷以一對一面訪、立意取樣方式進行問卷收集,研究對象為桃園市復興區長興里、奎輝里之 55 歲以上原住民老人,研究工具包含「老人憂鬱量表 GDS-15」、「社會支持量表」、「社會參與量表」與「老人幸福感量表」,共發出 180 份問卷,有效問卷 128 份,回收率為 71%,資料分析使用 SPSS 26.0,進行描述性與推論性統計分析(含單因子變異數分析、克-瓦單因子等級變異數分析、斯皮爾曼等級相關係數、複迴歸分析)。結果:憂鬱程度與社會支持、社會參與及幸福感呈現負相關;社會支持、社會參與及幸福感呈現正相關。個人背景變項、憂鬱程度、社會支持與社會參與對幸福感的解釋力為 55.7%,顯示具有統計上的顯

著意義。結論:根據研究結果,建議社區多提供健康識能、自我認識、身體活動之社會參與相關活動,可互相提供社會支持,藉此提升幸福感與降低憂鬱程度,關注老人的心理健康,適時加入大學關懷,使老人感受活力,重新面對生命意義。

想知道台中最美戶政事務所更多一定要看下面主題

台中最美戶政事務所的網路口碑排行榜

-

#1.台中登記結婚- 臺中市霧峰區戶政事務所服務時間及聯絡 ... - Izes

台中 市結婚登記背板改單調陳設,走向美學佈置,吸睛設計超好拍,獲得不少新人們好評!中部還有哪些戶政背板最好拍?最美戶政事務所背板在哪; 4. 於 izes.philucky555.com -

#2.5億高中生墜樓命案夏男涉犯殺人發回中檢續查偽造文書開庭 ...

台中 賴姓高中生墜樓命案中,夏姓配偶涉殺人罪部分因罪證不足獲不起訴, ... 兒子外出,跑去戶政事務所登記結婚,2小時候就從夏男住處墜樓,送醫不治。 於 www.setn.com -

#3.結婚書約哪裡買台北 - interklim.cz

【結婚登記】懶人包|最美戶政事務所背板全搜集|好婚市集 ... 無論您需求是在台北喜帖、台中喜帖、桃竹苗地區或花東、外島地區, 都可以線上購買樣本 ... 於 interklim.cz -

#4.隨拍隨傳辦身分證台中創首例! - YouTube

內政部修法7月3號開始,申請身分證不用再繳紙本照片,可以收數位相片, 台中 北區 戶政事務所 創全國首例,設置拍大頭照專區完全免費,現場還有專人指導, ... 於 www.youtube.com -

#5.史上最多2的一天超狂結婚日中市366對新人情定終身

台中 市各戶政事務所持續打造超好拍結婚拍照牆專區,同時推出特殊日結婚專屬活動並致贈專屬小禮,祝福新人結婚,同組幸福家庭,此次台中市西區、東區、 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.就是愛台灣「金靴獎」象牙海岸球員安以恩歸化台灣人 - 聯合報

同時,府南戶政事務所、移民署南區事務大隊台南市第一服務站共同頒發特製大型身分證,安以恩說,未來將竭盡全力,爭取每次代表台灣出賽的機會,更要以 ... 於 udn.com -

#8.台中登記結婚- 結婚登記、公證結婚傻傻分不清楚!不管結婚登記

台中 市結婚登記背板改單調陳設,走向美學佈置,吸睛設計超好拍,獲得不少新人們好評!中部還有哪些戶政背板最好拍?最美戶政事務所背板在哪民政局說明,目前結婚登記可 ... 於 pivob.playepicburst.com -

#9.結婚登記就選這!台中市戶政事務所5大超好拍「背板」大公開

查詢全國各戶政事務所上班時間-平鎮區戶政事務所. 臺北市政府民政局中文網站-統計資料. 407610臺中市西屯區惠來里045鄰臺灣大道三段99號 ... 於 utmlive.stransky-elektro.cz -

#10.結婚登記就選這!台中市戶政事務所5大超好拍「背板」大公開

台中 市5大超好拍的戶政事務所 · 南屯區戶政事務所 愛在南屯,鍾情薏生 · 東區戶政事務所 新月同心 Marry me · 東勢新社辦事處 新婚佳偶天造地社 · 北區戶政事務所 百變風情,獻 ... 於 www.marry.com.tw -

#11.高雄戶政事務所大變身!20處超可愛「結婚背板」讓人想登記 ...

竟然有這麼美的戶政事務所背板?是不是想婚的指數又升高了呢?大多戶政事務所背板都較為傳統,甚至帶點俗氣。2022台灣設計展在高雄,高雄市 ... 於 www.elle.com -

#12.台中登記結婚- 臺中市太平區戶政事務所專區服務結婚專區

... 而戶政事務所打造的洋風結婚牆,也讓新人剛登記& 結婚登記拍攝懶人包,台中最美戶政事務所背板搜集完畢,在網路上大家幾乎都推薦台北戶政的結婚背板, ... 於 lyfrojn9.bitget2hk.xyz -

#13.白色情人節浪漫許終身中市戶所贈新人甜蜜好禮寶島中時- 北屯 ...

全台戶政事務所最美背板佈景全搜集譚編編WeddingDay小編不論有沒有要辦婚禮的你, ... 台中市各戶政事務所推出不同慶祝活動,包括北屯戶所「情定14、愛在北屯尋找真愛 ... 於 zeqaq.numerovasthuguaranty.com -

#14.新人結婚指定台中登記?德洋樓這樣拍現賺「4千5百萬婚紗照」

可於結婚登記日前三個辦公日內,向任戶政事務所辦理結婚登記,並指定結婚生效日 ... 豐原戶政事務所的結婚牆,由國內知名3D彩繪藝術家結婚登記拍攝懶人包,台中最美戶 ... 於 oguca.joyfusionwave.com -

#15.高雄戶政事務所改造結婚背板吸引逾千對新人登記| 地方 - 中央社

青年局長張以理表示,「戶政背板改造計畫」透過跨部門協作,青年局與民政局攜手打造全台最美戶政婚禮打卡牆,將高雄20處行政區域特色浪漫呈現,如岡山 ... 於 www.cna.com.tw -

#16.嘉義市政府全球資訊網

便民服務立即查 · 線上陳情 · 公園場地租借 · 網路e櫃台 · 戶政線上申辦 · 地政線上申辦 · 警政線上申辦 · 消防線上申辦 · 稅務線上申辦. 於 www.chiayi.gov.tw -

#17.外媒:台灣族群多元融合揮別大中華民族神話 - 民報

於是她透過不懈的尋根探尋(前往淡火、松山等戶政事務所多次調閱 ... 故宮那把刀,是凱達格蘭族塔塔悠社首領彭那普(Penap,音譯)所擁有,這些平埔人 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#18.520浪漫結婚日六都登記人數曝光!這市387對新人結連理奪冠

台中 市民政局表示,為迎接520結婚熱潮,台中市各戶政事務所,精心布置充滿特色的結婚拍照專區及婚攝道具,除贈送台中市民限定版「成家福袋」外,並加碼 ... 於 tw.nextapple.com -

#19.內政部全球資訊網-中文網. 台中戶政事務所星期六

台中戶政事務所 背板2023. 台中||光復新村||結婚登記半日遊大里戶政事務所. 一、網路預約請於預約日前1日(下午3時前)至7日完成申請,假日結婚登記請 ... 於 nvtbf.afcha.fr -

#20.台中最美戶政事務所-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

2022台中最美戶政事務所情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找台中最美戶政事務所,台中戶政事務所背板,最美戶政事務所在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#21.結婚登記要注意的這些那些事!OKOH帶你看起全台最美 ... - 方格子

不論有沒有要辦婚禮公開宴客,就算只去戶政事務所登記,也會想要有結婚登記攝影紀錄吧!挑一個有美美結婚牆或背板的戶政事務所,是在登記結婚前的一個 ... 於 vocus.cc -

#22.高雄改造結婚背板吸引逾千對新人登記 - 好房網News

高市青年局力邀青年設計師以在地元素點亮戶政事務所,打造網美結婚背板, ... 背板創意改造最引人關注,透過青年局與民政局跨局處打造全台最美戶政 ... 於 news.housefun.com.tw -

#23.好看好拍的戶政事務所背板佈置新北市/台北/台中/新竹(112.5月更)

有些戶政事務所的結婚登記拍照背板非常用心為了帶狗兒子一起拍美照登記,搜尋並詢問了幾間戶所, 這篇就以雙北、新竹、台中的作分享,網路上找到的 ... 於 weiyucc.pixnet.net -

#24.本所結婚專區&結婚登記宣導 - 臺北市士林區戶政事務所

本所結婚專區的設計概念就來自於陽明山的美軍宿舍群,美式郊區住宅附帶庭園的獨棟 ... 依內政部規定,結婚當事人除於結婚登記當日親自到戶政事務所辦理者外,如無法於 ... 於 slhr.gov.taipei -

#25.《台中結婚登記》沒想到有超美背板/ 北區戶政國家歌劇院自助 ...

但是其實在台中北區戶政事務所和南屯戶政事務所就個別都有最美的背板可以拍,還不用人擠人,而且結婚登記完成了,還可以順路去國家歌劇院附近拍些自主婚紗輕寫真喔。 於 weddingwl.com -

#26.520適逢假日結婚新人爆增法國人也選這天當台灣女婿 - 自由時報

來自高雄及屏東陳先生與黃小姐,是高中同學又同來台中就讀大學,畢業後感情昇級為情人,留在選台中北屯就業及定居,兩位新人選在西屯戶政事務所登記及結婚 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.景美戶政事務所

雙北最美戶政事務所!「地中海教堂」成偶像劇首選| ETtoday網搜… New eID資訊公開專區; 人口政策及統計資料; 單身聯誼活動專區; 國民身分證專區; ... 於 les-editions-beton.fr -

#28.中市各戶所結婚牆換新裝挑選心中的「愛上必比婚」 - 台灣好新聞

目前民政局官網已整合全市29個戶政事務所(含辦事處)結婚拍照牆資訊(https://reurl.cc/mvRKm9 ) ,提供民眾參考,歡迎大家前往台中各戶所拍照打卡 ... 於 www.taiwanhot.net -

#29.瑞芳戶政事務所背板 :: 手機免費充電站地圖

手機免費充電站地圖,戶政事務所背板2022,最美戶政事務所,台北戶政背板,板橋戶政 ... 幾間戶所,這篇就以雙北、新竹、台中的作分享,網路上找到的 ...,結婚登記該攜. 於 charge.imobile01.com -

#30.台中最美特級韓式證件照~吉田舜影像事務所 - Urub

台中 專業攝影人像攝影空間攝影商品攝影婚禮婚紗全家福孕媽咪Dozo 豆州創意各項拍攝 ... 照台中最美特級韓式證件照~吉田舜影像事務所~超自然美顏大頭照/應試照/形象照, ... 於 urub.9zbet6.com -

#31.結婚登記看這裡!台中29家戶政事務所資訊一次擁有

合法的婚姻關係首先必須先到戶政事務所辦理結婚登記,在此整理了台中市將近33間的戶政事務所聯絡方式、地址、服務時間的資訊,讓即將在台中市完成戶政 ... 於 www.weddings.tw -

#32.民政志工表揚林佳龍:台中最美風景是志工| 中廣新聞網

市府民政局表示,這次共表揚區公所志工112位、各戶政事務所及新住民志工隊83位、生命禮儀管理處及孔廟忠烈祠聯合管理所志工各5位。受獎志工當中,有 ... 於 today.line.me -

#33.台中登記結婚- 結婚登記就選這!台中市戶政事務所5 ... - Kompas

台中 市戶政事務所5大超好拍「背板」大公開結婚吧. dttt37z5.kompasdozivota.cz; 菲絲生活花藝on Instagram: |新娘捧花訂製| 從拍攝婚紗, ... 於 dttt37z5.kompasdozivota.cz -

#34.用社群打造未來: 網路名人教你如何決勝 - 第 106 頁 - Google 圖書結果

... 大酒店、長緹精品飯店、國賓大飯店、新竹柏克萊大飯店、台中日華金典酒店、神旺 ... 企銀、彰銀、國泰世華、土銀、上海、一銀、公營事業、學校、全省戶政事務所、 ... 於 books.google.com.tw -

#35.《台中結婚登記紀錄》環台一周結婚登記去/臺中市南屯區戶政 ...

一同在台中南屯戶政事務所最美的背板前留下幸福的畫面. 甜美的人生旅程,開啟了全新章節. 而小倆口在飯店房中,留下一張張可愛逗趣的合照. 於 jlovewedding.love -

#36.【結婚登記】懶人包|最美戶政事務所背板全搜集 - 好婚市集

不論有沒有要辦婚禮的你,就算只去戶政事務所登記,也會想拍照留念吧!挑一個有美美結婚牆或背板的戶政事務所,是在登記結婚前的一個小功課。 於 www.weddingday.com.tw -

#37.北區戶政事務所電話. LINE Official Account

北區戶政事務所護照. 台中6旬男登革熱NS1快篩陽西區、西屯區公所開設區級防治中心. 评分:4. 7 · 50 票评价未经Google 搜索核实. 台中市中區. 於 uawt.entre4yeuxsecurite.fr -

#38.台中西屯戶政事務所

台中 市西屯區公所免費法律諮詢推薦,西屯法律諮詢免費,-維立法律… Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; ... 於 krakowskifestiwalkomiksu.pl -

#39.【Wedding】我們結婚了!溫馨歡樂的「結婚登記日」~Part1 ...

本篇文章分享我於「林口戶政事務所」辦理結婚登記的事前準備與登記流程! ... 也很感謝CJ papa幫我記錄這重要的一天,細膩的捕捉每個人最真實最美的笑容! 於 melodychi.com -

#40.台中最美戶政事務所的八卦,PTT - 名人八卦社群討論站

台中最美戶政事務所 的八卦,在PTT、YOUTUBE、MOBILE01和黃守達這樣回答,找台中最美戶政事務所在在PTT、YOUTUBE、MOBILE01就來名人八卦社群討論站,有黃守達Yahoo名人 ... 於 rumor.mediatagtw.com -

#41.如中低收- 北屯戶政事務所 - Vones - 9zbet333.com

全台戶政事務所最美背板佈景全搜集婚禮習俗流程結婚登記要注意的10件事! ... 辦護照處收件全程服務便民措施」,台中市政府民政局今12 日在北屯區戶政事務所舉辦「戶政 ... 於 vones.9zbet333.com -

#42.林穎孟- 維基百科,自由的百科全書

同年10月16日,林穎孟與立法委員賴品妤、林昶佐、洪申翰、基隆市議員張之豪、台北市議員林亮君、黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、高雄 ... 於 zh.wikipedia.org -

#43.瀏覽【地政士助理】工作的其他相關工作職缺 - 1111人力銀行

瀏覽此職缺的所有其他人也看過的工作: ; 嚴翊方地政士事務所 · 台中市北區 · 35,000~50,000元. 月薪35,000~50,000元 ; 永慶房產集團_永慶房屋仲介股份有限公司 · 台北市文山區 ... 於 www.1111.com.tw -

#44.結婚登記戶政事務所

結婚登記戶政事務所 安平海之味. 長期居留證. Ysl niki 中號. 货車. 遠傳客服中心. 天泉草本ptt. 象園咖啡. 於 77767892.rotortechnik.at -

#45.證件照尺寸規定:身分證、護照、健保卡|簡單辦證一次懂!

拍出最美證件照不是夢! 資料來源:. 內政部戶政司全球資訊網 · 外交部領事事務局 · 衛生福利部中央健康保險署. 於 www.holoface.photos -

#46.戶政背板超吸睛!精選人氣中部戶政事務所結婚登記背板

準備在中部結婚的新人們,結婚登記想拍照打卡,就交給戶政事務所背板幫忙留下美好回憶!台中市結婚登記背板一改單調陳設,走向美學佈置,吸睛設計超好拍, ... 於 gowedding.tw -

#47.行政助理全職- 睿見法律事務所 - 104人力銀行

台中 市西區五權路1-67號10樓之1. 我要應徵 ... 資料調查、申請(國稅局、地政事務所、戶政事務所)。 5. ... 睿見法律事務所2023墾丁員工旅遊-漆彈射擊生存戰. 於 www.104.com.tw -

#48.[問題] 台中市結婚登記戶政事務所推薦- 看板GetMarry

想詢問曾在台中結婚登記或對戶政事務所布置的板友, 是否有推薦佈景不錯適合拍照的戶政事務所? 目前考慮的是南區、中區、西區、東區、南屯、大里這幾 ... 於 www.ptt.cc -

#49.中市戶所翻新打造幸福結婚牆絕美結婚拍照秘境大公開歡迎來 ...

自民國97年5月23日起,民法由儀式婚改登記婚,台中市戶政事務所為加強登記婚之宣導並提供新人朋友拍照留念,陸續於洽公廳舍建置結婚牆,近年更啟動了 ... 於 ccss3172.blogspot.com -

#50.全新未住「空中別墅」~11期時代英倫~超大露台~永慶鄭毅鵬 ...

崇德路第一排樹梢戶,視野採光佳⭐️稀有超大露台約20坪連結工作陽台⭐️鄰洲際購物商圈、崇德文心商圈⭐️鄰北屯分局、 戶政事務所 、運動中心⭐️崇德 ... 於 www.youtube.com -

#51.結婚拍照牆專區 - 臺中市政府民政局

西區戶所【Live in the present】 · 清水戶所【情定清水LOVE戀棧道】 · 東勢戶所【在東勢,完成我們的人生大事~】 · 東勢戶所新社辦事處【新婚佳偶天造地社】 · 南屯戶所【愛在 ... 於 www.civil.taichung.gov.tw -

#52.台中登記結婚- 臺中市中區戶政事務所結婚牆專區 ... - Xomawu

合法的婚姻關係首先必須先到戶政事務所辦理結婚登記,在此整理了台中市將近33間的戶政事務所聯絡方式、地址、服務時間的資訊,讓即將在台中市完成戶政事務所結婚登記的新人 ... 於 xomawu.michaeljade.net -

#53.基隆戶政事務所背板 :: 母嬰親善大使

母嬰親善大使,台南戶政事務所背板,台南最美戶政事務所,戶政事務所結婚登記背板,基隆戶政事務所結婚登記,高雄最美戶政事務所,戶政事務所結婚登記禮物,淡水戶政事務所背 ... 於 lactation.idataiwan.com -

#54.民政志工表揚林佳龍:台中最美風景是志工 - 焦點時報

林佳龍表示,台中民政志工平日在區公所、戶政事務所、生命禮儀管理處、孔廟等地服務,相當具有服務熱忱,他要代表市民感謝志工們的付出。 於 focus.586.com.tw -

#55.戶政事務所結婚登記時間. 好看好拍的戶政事務所背板佈置新 ...

有些戶政事務所的結婚登記拍照背板非常用心為了帶狗兒子一起拍美照登記,搜尋並詢問了幾間戶所, 這篇就以雙北、新竹、 台中的作分享,網路上找到的. 於 huajs.cassandre-andre.fr -

#56.【新聞稿】全台新人湧入高雄登記! 青年改造結婚背板

青年局指出,左營戶政事務所第二辦公處為鼓勵民眾多加利用公共資源,特別開放假日 ... 連假有3對來自北部的新人特地提出申請,其中包含來自桃園的馮先生與來自台中的張 ... 於 youth.kcg.gov.tw -

#57.戶政事務所結婚背板拚催婚!盤點全台20間超好拍

台中 北區戶政事務所不走唯美浪漫的風格,主打2D的結婚拍照區, 黑白線條勾勒出的手繪感空間,讓人彷彿「一秒走進漫畫裡」,想要拍出新奇趣味的新人不要 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#58.台中人口大爆發北屯十年狂增2萬戶富比士地產王- 北屯戶政事務所

北屯戶政事務所- 臺中市北屯區戶政事務所戶政申辦須知遷徙登記 · 33la.stepkovani-drevin.cz · 臺中市北屯區公所各課室簡介人文課綜理兵役行政等業務,如文化藝術、慶典活動 ... 於 33la.stepkovani-drevin.cz -

#59.北部最美戶政事務所 - 幸福故事館

幸福故事館婚禮顧問小編分享給要去登記的準新人們唷! 士林戶政事務所. 111台北市士林區中正路439號3樓 於 www.storywed.com.tw -

#60.台灣即時新聞 - Vexed.Me

雲林親子共玩日就近公園放電. 雲林縣政府與鄉鎮市公所合作盤點綠地,土庫鎮已完成兩處,其中將長青公園 ... 於 vexed.me -

#61.台中最美戶政事務所背板搜集完畢,在網... - 喜客攝影工作室 ...

結婚登記拍攝懶人包,台中最美戶政事務所背板搜集完畢,在網路上大家幾乎都推薦台北戶政的結婚背板,但是其實在台中北區戶政事務所就有一個最美的背板可以拍,還不用人擠人 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#62.台中戶政事務所背板-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

2022台中戶政事務所背板情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找台中最美戶政事務所,台中戶政事務所背板,最美戶政事務所在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#63.結婚登記拍攝國政、曉泇士林戶政事務所 - 婚禮攝影

來到全台最美戶政事務所台北士林拍攝記錄結婚登記,新人雙方的親友也都盛裝前來祝賀,雖然只是排隊登記的記錄,在過程中、背板前、戶外廣場,照片還是拍得 ... 於 dorigo-image.com