台北 市建築師公會 信箱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何宗勳等人寫的 改變 12位公民實踐者的故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市建築師公會函也說明:主旨:臺北市政府都市發展局於110年11月09日公告修正委託本會辦理「臺. 北市建築執照行政審查作業」審查業務範圍,申請人可自行選擇向本.

中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 石國宏的 戰後台灣建築競圖中「建築樣式」與「文化表徵」關係之研究--以公共建築為例 (2000),提出台北 市建築師公會 信箱關鍵因素是什麼,來自於公共建築、競圖制度、文化傳承。

最後網站省(市)建築師公會建築師業務章則| 中華民國內政部營建 ... - 營建署則補充:並得代委託人辦理申請建築許可,招商投標,擬定施工契約及其他工程上之接洽事項,一面受委託人之酬金,一面運用其藝術及技術上之學術與經驗盡其業務上應有之各項業務。在 ...

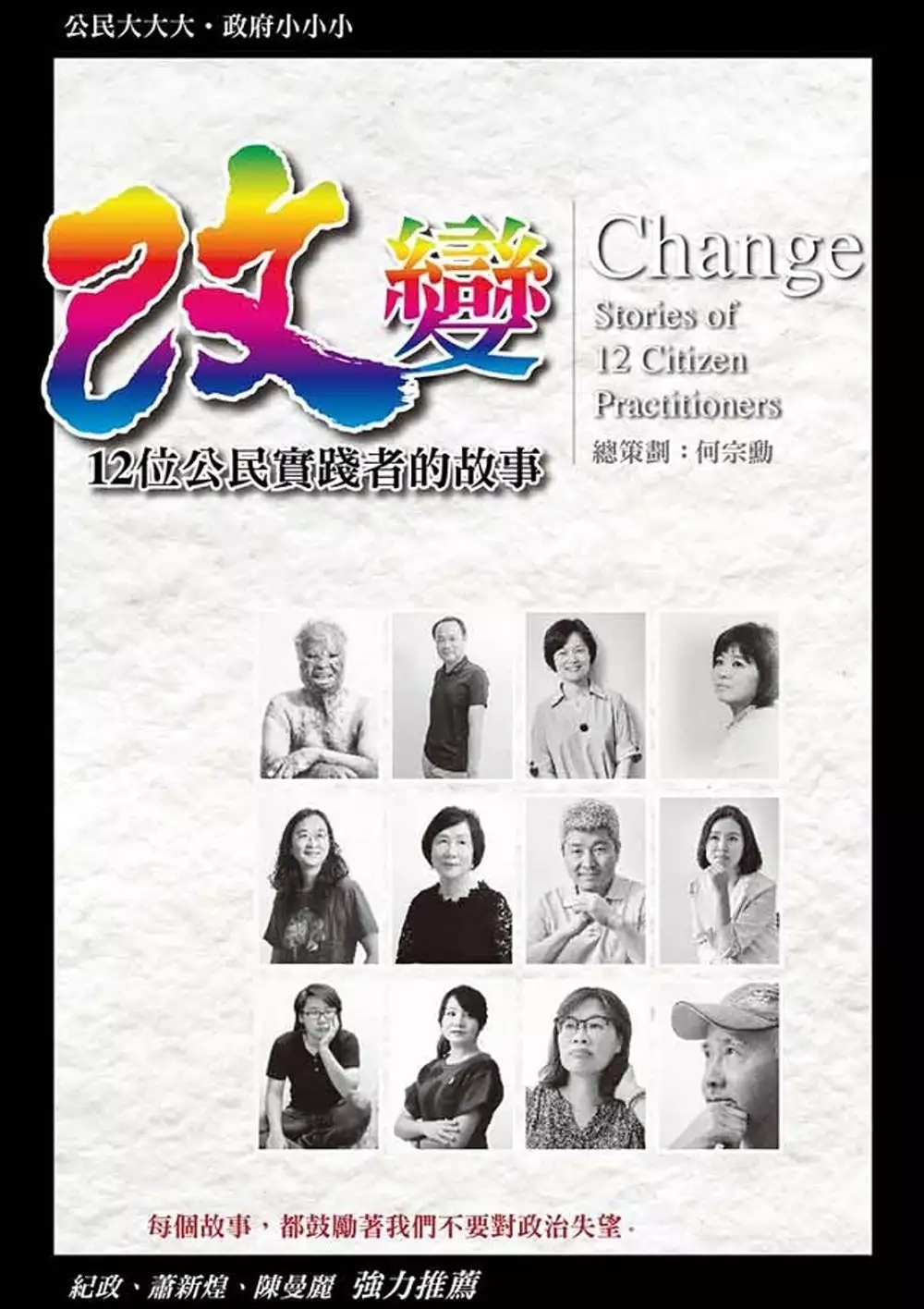

改變 12位公民實踐者的故事

為了解決台北 市建築師公會 信箱 的問題,作者何宗勳等人 這樣論述:

每個故事,都鼓勵著我們不要對政治失望。紀正、陳曼麗、蕭新煌強力推薦。 總統府資政、中央研究院社會學研究所特聘研究員 蕭新煌 這十二位積極的公民權實踐家,都有新中產階級的專業人士背景,更都具有自由主義傾向的改革意識。說他們是「自由派中產階級」,最傳神不過。而他們積極加入的公民社會運動和組織則大多是求變、求改革的倡議運動和組織。 讀完這本書的十二則故事後,我不禁要說,這不正是台灣民主發展歷程中,十二段貫穿「自由派新中產階級→求改革倡議公民組織→打造台灣民主」三合一關鍵連結的精彩個人史嗎? 更進一步說,台灣的當代民主成功史的背後,不正是這十二位公民社會運動實踐家的數千倍、數萬倍

人數所結合的力量和無私的奉獻嗎? 國際知名運動員、希望基金會董事長、中華民國無任所大使 紀政 堅守公民大大大,政府小小小的信念不移,而此書的十二位公民實踐者的事蹟與行動不僅感人肺腑,更是激勵人心,讓所有閱讀者不禁捫心自問:「我為台灣這塊美麗土地做了些什麼?」 中華民國立法院立法委員 陳曼麗 我們的社會,有許多需要改善之處,等待別人,不如從自己開始啟動。這就是很棒的社會,台灣民主化之後,人民的行動力處處可見,讓人感到既可愛又感動。公民的力量是無限大的。你我都是小公民,也可以捲起袖子,跳進關心的議題,開始做了吧!

戰後台灣建築競圖中「建築樣式」與「文化表徵」關係之研究--以公共建築為例

為了解決台北 市建築師公會 信箱 的問題,作者石國宏 這樣論述:

公共建築的樣式反應當時的社會背景與建築思潮,同時也對後者產生仿效學習的指標與影響著未來新的建築的風格。 戰後至今50年間,台灣的公共建築樣式,多以透過「競圖」與「委任」的機制下產生,從50~60年代基於對國家認同的意識型態下而產生的「宮殿式建築」樣式,至60年代末期,為了批判「宮殿式建築」樣式,而結合現代主義以簡約形式出現的「抽象、精神模仿」樣式,至70年代本土運動的反省下,80年代的鄉土建築嚐試,乃至90年代地方文化建設下的地域性。在這一系列的發展下,可以發現在面對政治型態的「如何用公共建築來宣示其正統形象?」與建築師們對「中國建築的現代化」的使命感下,兩者似乎存在著矛盾但卻又共存,

於是乎建築樣式便成為兩者之間微妙的結合元素。 但整體而言,台灣的公共建築樣式,似乎並無明確的脈絡可循。細究原因,可以發現其存在的問題是如此龐雜,舉凡意識型態下的干預、建築思潮的影響、建築競圖機制下操作…...等等。 因此,本研究企圖以「公共建築競圖」為研究主軸,並以拉長時間軸的方式來建構較完整的空間觀念,然後置入「建築競圖事件」因子(研究案例),來分析公共建築樣式與「文化傳承」的脈絡關係,並將其現存存競圖問題提出以供後續研究之用。

想知道台北 市建築師公會 信箱更多一定要看下面主題

台北 市建築師公會 信箱的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市建築師公會

地址:臺北市信義區基隆路二段號樓受文者:各直轄市、縣(市)建築師公會. 土木技師執掌; 公會服務. 民國39年成立台灣省建築技師公會,民國57年改制為台北 ... 於 tywikey.limpiezasmarframa.es -

#2.【投書】從建築師公會選舉爭議,透視專業者的社會責任

最近發生的台北市建築師公會選舉爭議事件,雖是內部風暴,媒體未予報導, ... 社會對建築師公會的觀感江河日下,期待具有理念的建築師們能夠覺醒,且 ... 於 www.twreporter.org -

#3.臺北市建築師公會函

主旨:臺北市政府都市發展局於110年11月09日公告修正委託本會辦理「臺. 北市建築執照行政審查作業」審查業務範圍,申請人可自行選擇向本. 於 www.kaa.org.tw -

#4.省(市)建築師公會建築師業務章則| 中華民國內政部營建 ... - 營建署

並得代委託人辦理申請建築許可,招商投標,擬定施工契約及其他工程上之接洽事項,一面受委託人之酬金,一面運用其藝術及技術上之學術與經驗盡其業務上應有之各項業務。在 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#5.《傳產》培育人才不動產估價師公會與文大簽署產學MOU - 財經

中華民國不動產估價師公會全聯會、台北市不動產估價師公會與中國文化大學 ... 文化大學環境設計學院包括都市計畫與開發管理系、建築系、景觀系等三個 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.升級高雄厝4.0 高市與日本大阪簽六方合作MOU | 生活 - 中央社

協會今天上午再次拜訪高雄市,在實踐高雄厝4.0及零碳建築前提下,促進城市參訪交流,升級高雄厝4.0建造及改造技術。 高市府今邀請高雄市建築師公會、高雄 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.1100421-臺北市建築師公會訂於1100513上午8點40分於中油 ...

1100421-臺北市建築師公會訂於1100513上午8點40分於中油大樓國光會議廳(台北市信義區松仁路3號)-舉辦「110年度臺北市公共建築物無障礙設施勘檢實務講習」 ... 於 www.tnaa.org.tw -

#8.台北市建築師公會3月22日(六)召開第13屆第1次會員大會

三、訂九十二年三月廿二日會員大會當日召開台北市建築師公會第十三屆第一次理事會、監事會,選舉常務理事、常務 監事及副理事長、理事長。 詳細大會程序資訊請至台北市建築 ... 於 www.airoc.org.tw -

#9.房屋稅的稅率與計算 - 財政部稅務入口網

不動產評價委員會是由各直轄市、縣(市)政府選派有關主管人員和不動產估價師、土木或結構工程技師公會之專業技師、都市計畫專家學者、建築師公會之專門技術人員及民意 ... 於 www.etax.nat.gov.tw -

#10.下載專區-整建維護專業建築師諮詢名冊 - 臺北市都市更新處

社團法人新北市建築師公會 (新北市建師字第00051號), 新北市建築師諮詢名冊. 社團法人基隆市建築師公會 (基建師會字第11201008號), 基隆市建築師諮詢名冊. 於 uro.gov.taipei -

#11.228連假到新北市圖一窺台灣戰後建築奧秘 - Newtalk新聞

此次新北市圖與新北市建築師公會合作推出的「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」,特別展示了台灣前輩建築師王大閎、張肇康、陳仁和、李重耀、呂阿玉,以及 ... 於 newtalk.tw -

#12.關於| 建築師雜誌

《建築師》雜誌社於民國64年由台灣省建築師公會出版社成立於台中民國69年 中華民國 ... 協辦會員公會發行所中華民國全國建築師公會雜誌社地址110台北市信義區基隆路二 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#13.「2023營養師節」宣導健康活力新竹臺大分院快閃市區

新竹臺大分院營養室主任暨新竹市營養師公會理事長歐陽鍾美22日帶領公會理監事及校園、社區、醫院等約計35位營養師,一同到新竹火車站、新竹迎曦門及 ... 於 www.taiwanhot.net -

#14.【建築師公會改革專題】台灣需要真正懂建築的人一起關心、學習

目前台北市建築師公會理事有許多是建築相關工程公部門轉任的,他們很懂行政程序,前後連結成長年盤據公會理事、理事長位置的人。 因為這群人很會選舉, ... 於 opinion.cw.com.tw -

#15.慶祝第49屆建築師節高爾夫球邀請賽 - 台北市牙醫師公會

台北市建築師公會 本會為慶祝第49屆建築師節及提倡運動風氣,謹訂於109年10月30日(五)上午9點30分. 於 www.tda.org.tw -

#16.台北市建築師公會百年全國建築及相關設計科系學生作品競賽

全國大專院校各科系能全面參與,並積極鼓勵及推薦學生作品,希望在良性競爭下,以激化創意教學及學習潛力,能具有更新的創意、獨特的見識,並能充分發揮及表現於作品中,本 ... 於 bhuntr.com -

#17.臺北市建築師公會 - Facebook

台北 市會員包括各聯合事務所、各理事預定參選人和有意願的群組會員..等。 4、正式開會通知會前5天email寄達; 會前書面意見,請2天前提出,以利作業, ... 於 www.facebook.com -

#18.社團法人新竹縣建築師公會

1120206-117 全國公會轉知臺北市政府都市發展局函轉內政部營建署函釋「有關亞太電信股份有限公司於高鐵軌道下方設置傳輸中繼站用電,是否需憑建築物使用執照或雜項執照.. 於 hccarch.org.tw -

#19.向殘酷的仁慈說再見: 給愛的人沒煩惱, 被愛的人沒痛苦

... 助於推廣 34 【推薦序1敢言敢當的勇氣與晚力新北市建築師公會理事長蔡仁捷同為「四師」的成員,因其專業領域及服務對象不同,各有不同的養成教育及執業環境與特性。 於 books.google.com.tw -

#20.公會沿革 - 社團法人苗栗縣建築師公會

民國38年底,建築師前輩羅阿章、林慶豐、李松蒲等聯名發起組織「台灣省建築技師公會」,經台灣省政府社會處核准籌組,民國39年12月21日假台北市中山堂成立「台灣省建築技師 ... 於 mlaa.org.tw -

#21.台北市建築師公會於104年11月3日召開104年度會員座談會

發文單位:台北市建築師公會發文字號:104(十七)會字第1117號 ... 會員座談會,當日暫停會務,敬請調整洽公及送件時間,另駐台北市政府地下2樓建照協審室當日照常收件 ... 於 www.ntaa.org.tw -

#22.報名專區 - 中華民國會計師公會全國聯合會

112-02-06(一) 09:00 ~ 112-03-21(二) 12:00 · 桃園市婦女館(桃園市桃園區延平路147號) · 聯絡人:(02)2392-5077#25 簡詠萱/ (03)331-4942 林峻承. 於 www.roccpa.org.tw -

#23.公費清冠一號動態查詢表 - 國家中醫藥研究所

國家中醫藥研究所與中醫師公會全國聯合會合作建置公費清冠一號醫療資訊平台,供中醫視訊診療需求之COVID-19確診病患、家屬透過「公費清冠一號動態查詢表」,查詢提供 ... 於 www.nricm.edu.tw -

#24.A0859-全國建築師公會

電子信箱:[email protected] ... 本會委請新北市建築師公會負責承辦旨揭賽事,有關報名及相 ... 氣,舉辦建築師盃桌球錦標賽,擬邀請各縣市建築師公會及公. 於 www.twtm.tw -

#25.臺北建築師公會

蒜頭蔗糖文化園區; 51, SECTION 2, KEELUNG RD; tpts6@msa. 主旨: 中華民國全國建築師公會謹訂於111年12月10日(星期六)假南港展覽館(臺北市南港區 ... 於 928894097.smb-binnenstebuiten.nl -

#26.中華民國全國建築師公會函

機關地址:110 台北市基隆路2 段51 號13 樓之3 ... 電子信箱:[email protected] ... 臺北市建築師公會、高雄市建築師公會、福建省建築師公會、新北市建築師公會、宜蘭. 於 tcc-aa.org -

#27.新北市圖揭密特色建築設計一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘

王錦華說,此次新北市立圖書館與新北市建築師公會合作推出的「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」,特別展示了臺灣前輩建築師王大閎、張肇康、陳仁和、 ... 於 www.ettoday.net -

#28.「台北市建築師公會」「新建築連線」 - FAM TALK

行政體系偏差的建築觀念,與有意無意的將「建築」結構土木化,不論從公共工程到私有建築,讓所有的建築師們經常仰天長嘯!要改變這樣的局面,我們不能僅僅 ... 於 forgemind.net -

#29.台北市建築師公會 - 台灣公司網

台北市建築師公會,統編:03761101,電話:(02) 23773011,公司所在地:臺北市信義區景聯里基隆路2段51號13樓. 於 www.twincn.com -

#30.臺中市建築師公會

中華民國全國建築師公會. 臺北市建築師公會. 新北市建築師公會. 桃園市建築師公會. 臺南市建築師公會. 高雄市建築師公會. 福建金門馬祖地區建築師公會. 於 www.tccarch.org.tw -

#31.社團法人新竹市建築師公會

臺北市立聯合醫院-本院辦理「112至113年度中興院區戶外停車場及松德院區地坪整修工程委託技術服務案」業已上網公告招標(詳附件),並將於111年12月5日下午5時截止收件,次日 ... 於 haa-archi.org.tw -

#32.當代圖書館事業論集: 慶祝王振鵠教授七秩榮慶論文集

賀陳詞、概說建築、台北市、中華民國建築師公會。蔡保田、學校建築的理論基礎,台北市,五南,民 75 ,頁 255 。廖季清主持、公立大專院校建築設備之現況調查研究報告、 ... 於 books.google.com.tw -

#33.社團法人新北市建築師公會「2021 新北建築師青少年營」招生 ...

2. 於本公會官方網站([email protected])下載空白報名表填寫後email 夾帶檔. 案至信箱:[email protected]. 標題註明【2021 新北建築師青少年營○○○報名表】(例: ... 於 www.yphs.ntpc.edu.tw -

#34.相關網站連結 - 台北市不動產估價師公會

社團法人台中市不動產估價師公會 · 社團法人新北市不動產估價師公會 · 桃園市不動產估價師 ... 中華民國會建築師公會全國聯合會 · 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會. 於 www.reaa.org.tw -

#35.台北市建築師公會-|建築世界台北廠商

台北市建築師公會. 瀏覽次數:2859. 電話號碼: 02-23773011 . 傳真號碼: 02-27326906 連絡人: ... 連絡人手機: 很抱歉客戶暫無提供手機資料. Email:. 於 www.arch-world.com.tw -

#36.與我們聯繫 - 中華民國全國建築師公會

下面是我們公會的聯繫資料,如有需要可以下資訊聯繫我們。 11052 台北市基隆路二段51號13樓之三; 02-23775108 · [email protected] · www.naa.org.tw. 於 www.naa.org.tw -

#37.台北市建築師公會【室內裝修案件】審查費

25×750. +11500. =30250. 一、供公眾使用建築物(非住宅類)。 二、掛號時請繳交審查費:現金或現金支票。 三、銀行戶名、帳號:(1)台北市建築師公會華南銀行世貿分行 ... 於 www.idroc.org.tw -

#38.中華民國建築師公會全國聯合會函地址:台北市基隆路二段五一 ...

主旨:檢送行政院函請立法院審議之「建築法部分條文修正草. 案」及「水利法部分條文修正草案」, 貴會如有修正意. 見,敬請於5 月15 日前擬具建議修正條文函覆本會,俾. 於 www.charch.org.tw -

#39.正本 - 宜蘭縣建築師公會

地址:110台北市基隆路2段51號13樓之3. 連絡人:張純綺. 電話:(02) 2377-5108#20. 傳真電話:(02)2739-1930. 電子信箱:[email protected]. 於 yilan-archi.org.tw -

#40.台北市建築師公會「建築文化與人生:永續建築」講座

主辦單位:台北市建築師公會、台灣科技大學建築系聯絡電話:02-23773011 演講時間:12月12日(週五)19:00-21:00 演講地點:台灣科技大學(台北市大安 ... 於 e-info.org.tw -

#41.網站服務意見信箱 - 新北市建築師公會

Architect, Architecture, Construction, New Taipei,新北市建築師公會網頁, 建築師, ... 意見信箱. 如果您有任何的意見或問題,歡迎與我們聯絡,我們將會儘快回覆您。 於 www.ntcaa.org.tw -

#42.社團法人中華民國藥師公會全國聯合會FTPA

中華民國藥師公會全國聯合會【新聞稿】 2022 亞洲藥學會開幕藥師公會理事長黃金舜榮獲石館獎發布 ... 公會地址:10452台北市中山區民權東路一段67號5樓. 於 www.taiwan-pharma.org.tw -

#43.機場接送服務 - 玉山銀行

( 醫師尊榮/ 會計師/ 中醫師/ 建築師/ 牙醫師/ 藥師)/ 醫師尊榮御璽卡/ 雙北市牙醫師公會會員卡. 消費門檻(正附卡合併計算):. 使用機場接送預約日期往前追溯180天內以 ... 於 www.esunbank.com.tw -

#44.名‧店‧新‧菜‧單-最強車輪餅再進化米其林一星T+T菜單換季

距離上次出新菜還不到三個月,台北米其林一星、最難訂位餐廳〈T+T〉再度推出全新季節套餐,主廚蔡元善從港式〈鹹水餃〉、日式〈蒸蛋〉, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.中華民國全國建築師公會 - 1111商搜網

中華民國全國建築師公會. 聯絡人:郭小姐電話:(02)23775108 傳真:(02)27326747 地址:台北市信義區基隆路二段51號13樓之1 網址:http://www.naa.org.tw ... 於 trade.1111.com.tw -

#46.其他建築師公會 - 社團法人嘉義市建築師公會

中華民國全國建築師公會:http://www.naa.org.tw/; 台灣省建築師 ... 縣建築師公會:; 基隆市建築師公會; 台北市建築師公會:http://www.arch.org.tw/; 新北市建築師 ... 於 www.ccaa.org.tw -

#47.國家檔案館建築及設備設計規範 - 第 242 頁 - Google 圖書結果

2 、相關專業圍體包括如下=、中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國電機技師公會 ... 冶凍空調工程技師公會全國聯合會、台北市機械技師公會、中華民國消防設備師(士) ... 於 books.google.com.tw -

#48.中華民國全國建築師公會| LINE Official Account

民國六十八年台灣省、台北市、高雄市建築師公會共同依建築師法相關規定發起籌組全國聯合會,秉持研究建築學術、促進建築技術、砥礪同業品德、增進共同利益並致力國家 ... 於 page.line.me -

#49.28連假!認識城市美學新北市圖帶大家一窺臺灣戰後建築奧秘

此次新北市立圖書館與新北市建築師公會合作推出的「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」,帶大家透過充滿溫度的手跡,看見建築師形塑建築資產的重要歷程, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#50.臺北市建管業務E辦網

如進行案件申請時,建築師無法找到證號選項,請聯絡建照科承辦人處理。 本府資訊局將於111年4月21日(星期四)晚上9時至12時進行韌體更新作業。作業期間 ... 於 tccmoapply.dba.tcg.gov.tw -

#51.社團法人高雄市建築師公會舉辦2023全國學生設計競圖

…為服務大台北地區技師朋友,省公會台北辦公室成立了,開辦帶案技師各項業務掛件審查等服務,可在辦公室前臨時停車掛件,或通知會務至門口取件,交通便捷 ... 於 www.twce.org.tw -

#52.社團法人新北市建築師公會函 - 水利署

... 北市建築師公會函. 地址:22065 新北市板橋區中山路一段293-1 號6 樓. 連絡人:許博淳. 電話:02-89534420#103 傳真:02-89534426. 電子信箱:[email protected]. 於 www-ws.wra.gov.tw -

#53.北市建築師公會改選議員質疑「郝朋友們」卡位分大餅 - 自由時報

台北市建築師公會 理事長改選前夕,剔除三成七百多名會員資格爆發爭議!有建築師質疑是北市府「建管幫」欲控制建築界及文化資產改造大餅的前奏曲, ... 於 news.ltn.com.tw -

#54.中華台北監督委員會函 - 福建金門馬祖地區建築師公會-

機關地址:110 台北市基隆路2 段51 號13 樓之3. 連絡人:張純綺. 連絡電話:02-23775108 ext.16. 傳真電話:02-27391930. 電子信箱:[email protected]. 於 www.fjaa.org -

#55.聯絡我們 - 臺北市建築師公會

意見信箱. 如對網站有任何意見,歡迎您利用以下表單留下訊息,做為改進參考,謝謝! 如有會務相關問題,請直接電洽本會:(02)23773011。 於 www.arch.org.tw -

#56.臺北市建築師公會

電話: 08-7326715; 傳真: 08-7336755; 住址: 屏東縣屏東市公正四街239號; 信箱: [email protected]. 累積人氣: 61,892. Service by 中華黃頁SuperhiPage. 於 www.pcaa.org.tw -

#57.不動產估價師公會、文化大學簽署產學合作補足人才缺口

好房網News記者蔡佩蓉/台北報導. 中華民國不動產估價師公會全聯會、台北市不動產估價師公會與文化大學今(17)日簽訂產學合作備忘錄,將致力於不動產 ... 於 news.housefun.com.tw -

#58.中央警察大學

前身為中央警官學校,1936年成立於南京市。1954年在臺復校。1995年改制為中央警察大學, ... 支持警察幹部教育,強化校園防疫──台北市旅館公會捐贈本校PCR檢測儀器. 於 www.cpu.edu.tw -

#59.桃園市建築師公會首頁

Architect, Architecture, Construction, 桃園市建築師公會網頁, 建築師, 解決方案. 於 www.tyaa.org.tw -

#60.台北市土木技師公會

為印製明(112)年度會員證,若有執業機構變更者,請致電:(02)27455168 或mail:[email protected]辦理變更。台北市土木技師公會第16屆理監事選舉結果請詳本會最新消息 ... 於 www.tpce.org.tw -

#61.台中市建築師公會理事長 - TeeWee.cz

二月15, 2022. 【講習訊息】[email protected] 聯絡人:蔡翠杏祕書; 豐原辦事處地址:420台中市豐原區育才街30號7樓電話:(04)2526-4783 傳真:(04)2526-3334 E-mail: ... 於 teewee.cz