屏東縣農會農特產品供應中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林詩音寫的 農會好好玩──嚴選45點,好玩、好買、好用旅遊小百科 可以從中找到所需的評價。

另外網站屏東縣農會官網-紅豆湯,紅藜紅豆粥,薑黃洋蔥飲,蜜黑豆紅豆 ...也說明:本會優質產品-屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、薑黃洋蔥飲、蜜黑豆、蜜紅豆、皆獲行政院農委會年度評選之台灣農漁會百大精品系列,代表政府認證,品質首選,也是象徵在地農業 ...

國立中興大學 農業企業經營管理碩士在職專班 蕭仁傑所指導 李佳熹的 台南鹽分地帶特色農產品發展策略之研究 (2016),提出屏東縣農會農特產品供應中心關鍵因素是什麼,來自於台南鹽分地帶、地方特色產業、競爭優勢、策略規劃。

而第二篇論文國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 彭立沛所指導 張瓊月的 地方特色食物的構築與維繫:以關西仙草為例 (2014),提出因為有 農特產、地方食物、品質化、地方行動者、節慶的重點而找出了 屏東縣農會農特產品供應中心的解答。

最後網站鹽埔鄉農會成立第一家生鮮超市開幕@ 屏東縣鹽埔鄉 ... - 隨意窩則補充:屏東縣 鹽埔鄉農特產品開幕暨展示品嚐會94年5月10日上午於鹽埔農會生鮮超市前舉行,同時也是鹽埔鄉農會成立第一家生鮮超市的開幕,代理縣長吳應文應邀出席, ...

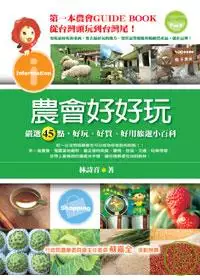

農會好好玩──嚴選45點,好玩、好買、好用旅遊小百科

為了解決屏東縣農會農特產品供應中心 的問題,作者林詩音 這樣論述:

農會乍聽之下好像和我們的日常生活沒有關聯,那是因為你還不知道農會的好處在哪裡? 本書嚴選四十五個農會,介紹台灣各地好吃的農產品和非買不可的好東西,最重要的是,農會也可以成為你的生活旅遊Guide,下次要出門玩前,不妨先找出當地農會,到當地後,直接去農會蒐集資訊,他們多會像老朋友般、熱心的幫助你,不僅告訴你哪裡最好玩,還能幫忙介紹優良民宿並提供行程建議喔! 作者簡介 林詩音 台灣大學農業推廣研究所碩士,2001年赴美草根大使,遊走台灣各鄉間角落。著有:《我家冰箱在海邊》《台灣的休閒農業》《行走台灣休閒農場》等。曾任中華民國國際農村青年交流協會秘書及《豐年》《農訓》雜誌特約採訪記者

。 「農業不會消失,只要有人的地方就一定有農業!」自始至終鍾愛農業推廣中的大小事。

台南鹽分地帶特色農產品發展策略之研究

為了解決屏東縣農會農特產品供應中心 的問題,作者李佳熹 這樣論述:

摘 要本研究藉由文獻回顧,瞭解台南鹽分地帶指標性特色農產品「虱目魚」產業及地方發展現況,以及地方特色產業、競爭優勢及策略規劃等理論之內涵。透過台南鹽分地帶「虱目魚」之地方產業特色、產業競爭態勢、產業營運模式、環境資源整合、地方支持情形及未來發展方向等六個構面進行深度訪談,並彙整訪談資料,以五力模型分析及價值鏈分析,瞭解台南鹽分地帶虱目魚產業在整體競爭力及價值創造上仍需進一步加強。並以SWOT分析,將各項構面訪談資料之優勢、劣勢、機會、威脅逐項討論,綜整進行矩陣分析研擬策略,提出策略目標,包括「提振產業的競爭優勢」、「地方產業特色化」、「打造水產美食觀光亮點區域」等三大目標,並進行策

略規劃,及以下三項發展策略:一、虱目魚產業競爭優勢發展策略:產業結構調整、改善經營環境、運銷通路調整、行銷方式創新;二、台南鹽地虱目魚產業特色化發展策略:產業文化創新、規劃體驗活動、開發文創商品、建構地方特色產業;三、虱目魚產業與地方資源結合發展策略:發展共識凝聚、區域總體資源整合、經濟與生態平衡、產業與地方永續發展。最後提出結論與下列建議:一、結論:(一)產品結合地方文化與資源突顯產業特色;(二)營運模式加值創新提振產業競爭優勢;(三)產業與區域總體資源整合經營共創永續發展。二、建議:(一)對農政部門的建議:1.儘速訂定「養殖漁業法」;2.落實養殖登記證照「許可制」精神;3.積極改善產銷資訊

的不對稱;4.積極發展休閒漁業;5.加強公所擔負執行之責任。(二)對產業的建議:1.產業經營要以思考未來為基礎的永續發展;2.積極爭取設立「友善虱目魚養殖休閒專區」;3.創新思維跨界整合建構產業加值發展。(三)對地方的建議:1.培育人力並鼓勵留鄉或返鄉發展;2.強化農漁組織競爭力與分工合作機制;3.用心發掘地方特色爭取政策資源。關鍵字:台南鹽分地帶、地方特色產業、競爭優勢、策略規劃

地方特色食物的構築與維繫:以關西仙草為例

為了解決屏東縣農會農特產品供應中心 的問題,作者張瓊月 這樣論述:

相較於化約個人功利與經濟效益的行銷管理領域,本研究乃藉由文化經濟取徑釐清地方特色食物的形成因素與發展過程,並辨認其中所蘊含的社會網絡和行動策略。本研究以「關西仙草」為研究個案,並以質性研究方法系統性探索地方特色食物的演變歷程。研究發現在仙草的傳統特質時期(1990年以前),消費社會將仙草定位為普遍性的藥草,多以冷品的形式受到大眾歡迎,關西地區亦在1980年代開始出現規模種植的情形。在仙草的積極改造創新時期(1991至2000年),透過公私營單位對仙草的投入,使仙草不僅從傳統家庭藥草,變成可標準化大量生產的冷品材料;也從過往只適合在夏季享用的食物,變成冬季也受消費者歡迎的熱飲品項。而在仙草的地

方特色食物成形時期(2001年之後),關西地區的農會與業者同時採取供應鏈與延展地域策略,除了積極投入仙草產品的研究,亦利用地方食物節慶「關西仙草節」來改變在地消費者的身體習性並博得其認同。總體而言,地方特色食物的發展塑造與意義賦予並不是固定不變的過程,而是隨著行動者涉入時間與採取策略之不同而有所改變,其中積極生產與創造消費更是維繫地方特色食物的基石。

屏東縣農會農特產品供應中心的網路口碑排行榜

-

#1.屏東市民生東路房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

距離農會超市屏東縣農會農特產品供應中心; 約762公尺. 平面車位雙車位裝潢美宅. 638萬 · 新上架 屏東大學翻新三房平車華廈. 屏東市民生東路. 華廈; 總建坪33.09坪 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#2.成功鎮農會-農特產品展售中心(三仙台) | 台東觀光旅遊網

館內擁有全台農漁會和臺東及在地農特商品、原住民手工藝品,另有三仙台白蝦及咖啡、臺11線旗魚鬆和牛肉乾,並設有花海區、臺11線花田料理餐館及咖啡工坊,可供遊覽車及 ... 於 tour.taitung.gov.tw -

#3.屏東縣農會官網-紅豆湯,紅藜紅豆粥,薑黃洋蔥飲,蜜黑豆紅豆 ...

本會優質產品-屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、薑黃洋蔥飲、蜜黑豆、蜜紅豆、皆獲行政院農委會年度評選之台灣農漁會百大精品系列,代表政府認證,品質首選,也是象徵在地農業 ... 於 www.county.com.tw -

#4.鹽埔鄉農會成立第一家生鮮超市開幕@ 屏東縣鹽埔鄉 ... - 隨意窩

屏東縣 鹽埔鄉農特產品開幕暨展示品嚐會94年5月10日上午於鹽埔農會生鮮超市前舉行,同時也是鹽埔鄉農會成立第一家生鮮超市的開幕,代理縣長吳應文應邀出席, ... 於 blog.xuite.net -

#5.小農變農企大手牽小手推廣屏東農特產 - 今周刊

為了改善這一點,黃淑女除了訂定用語精確的工作流程守則之外,更引進自動包裝機器,改善人工包裝時所產生的重量誤差。 「老師還會強迫我們交作業。」她笑 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#6.東港鎮農會美味海鮮市集

本會致力於推展友善耕作、安全健康的農特產品,提供消費者安心選購的網路商店, ... 東港鎮農會生鮮超市賣場地址:屏東縣東港鎮船頭路1-5號連絡電話:(08)8354456-9. 於 myship.7-11.com.tw -

#7.農會超市門市地址電話查詢- 高雄、屏東地區

農會 是臺灣農民的社團法人組織,也是經營多功能、多目標、連環相輔性的綜合性事業體,其性質兼具政治性、教育性、經濟性、金融性、社會性。農會主管機關在中央為行政院 ... 於 www.allergen.com.tw -

#8.屏東縣農會農特產品供應中心, 代表負責人 - 座標物語

屏東縣農會農特產品供應中心 地址:屏東縣屏東市瑞光里民生路四之一O號二樓,統編(統一編號):90968543,代表人負責人:邱銘墩,營業稅籍分類:糧食局委託業務農民生產資材日常 ... 於 costring.com -

#9.屏東縣農會農特產品供應中心 - Philwoods

本會優質產品-屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、薑黃洋蔥飲、蜜黑豆、蜜紅豆、皆獲行政院農委會年度評選之臺灣農漁會百大精品系列,代表政府認證,品質首選,也是象徵在地農業 ... 於 www.proirstyles.me -

#10.枋山地區農會

枋山地區農會組織區域位於屏東縣西南沿海,西鄰台灣海峽,南接車城鄉。轄區內多為海岸峭壁,靠山面海,以壯麗的山巒和絕美的海景聞名。 芒果是本轄區內重要的 ... 於 www.mango.org.tw -

#11.屏東縣農會農特產品供應中心 - 黃頁任意門

屏東縣農會農特產品供應中心,統編:90968543,地址:屏東縣屏東市瑞光里民生路4之1O號2樓,負責人:邱銘墩,設立日期:1994-10-06,變更日期:2014-08-14,公司狀態:歇業, ... 於 twypage.com -

#12.全國農漁會商城

板農活力超市 · 蘇澳地區農會展售中心 · 坪林區農會 · 關西鎮農會 · 新北市農會文山茶共同產銷推廣中心 · 湖口鄉農會 · 新北市五股區農會 · 竹山鎮農會農特產品商城 於 www.lukang.org.tw -

#13.供銷部-屏東縣高樹鄉農會

1. 肥料供應、肥料到家服務。 · 2. 農藥配售。 · 農藥部電話: 08-7960815 分機46 農藥部專線: 08-7966168 · 3. 紙箱、農業資材等供應。 · 4.生鮮超市:銷售新鮮蔬果、日常 ... 於 www.pthitree.com.tw -

#14.農特產品館 - 板農活力超市

在板農活力超市-遇見樂活幸福因為相信用心可以改變全世界,秉持著對這片土地的關懷、生命力的感動、愛台灣愛農業的 ... 屏東縣農會紅藜紅豆粥【1入/12入】(純素). 於 pcfarm-market.new.meepshop.com -

#15.東港鎮(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

東港鎮(臺灣話:Tang-káng-tìn)位於台灣屏東縣西部中段沿海,北臨新園鄉、崁頂鄉,東鄰南州鄉,西南隔台灣海峽與琉球鄉相望,南接林邊鄉。以每逢三年一科的東港迎 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#16.屏東市農會超市

屏東 市農會超市情報,本會優質產品-屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、蜜黑豆、蜜紅豆、皆獲行政院農委會年度評選之台灣農漁會百大精品系列,代表政府認證,品質首選, ... 於 needmorefood.com -

#17.屏東縣農會紅豆湯| 飛比價格

【屏東縣農會】屏農紅豆湯12入禮盒裝320g/罐萬丹紅豆甜品送禮年貨美食伴手禮農會(9.8折). 432. 松果購物 · 找同款商品. 追蹤此商品 ... 於 feebee.com.tw -

#18.屏東縣農會農特產品供應中心 - 公司資料庫

屏東縣農會農特產品供應中心 的營業項目及代碼表. 米糧批發業(F101010); 五金零售業(F206010); 家庭日常用品零售業(F206020); 書籍、文具零售業(F209010) ... 於 alltwcompany.com -

#19.歡迎光臨~林邊鄉農會

屏東縣 林邊鄉農會版權所有請勿任意轉載Copyright 2009~2010, All Rights Reserved. 於 www.cow.org.tw -

#20.歡迎光臨車城地區農會

本超市為生鮮超市,提供車城地區民眾一般生活百貨、糧食以及各種生鮮產品,營業時間長,比起一般傳統市場更為方便。 洋蔥文化館 地址:屏東縣車城鄉中山路15號4樓 於 www.ccfarmer.org.tw -

#21.今年夏天不能錯過的高雄鳳梨Ⅹ玉荷包上架日本千葉超市試吃會 ...

這回一同上架的貴妃級玉荷包荔枝僅有短短兩週產期,口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實;另外,現場最特別的還有大樹區農會推出的鳳荔雙心酥,結合兩種 ... 於 focusnews.com.tw -

#22.【屏東縣農會】屏農紅豆湯-320g-12入-禮盒(2盒一組)

出品:屏東縣農會 地址:屏東市瑞民路6號3樓 食品業者登錄字號:T-190371501-22222-3 投保產品責任險字號:1687字第07000056 品名:屏農紅豆湯(12入禮盒裝) 產地:台灣 於 24h.pchome.com.tw -

#23.屏東縣南州地區農會

社區關懷活動 · 商品專區 · $電洽 · $電洽 · $電洽 · $電洽. 於 www.nzfa.com.tw -

#24.屏東縣農會】屏農紅豆湯320g(6入) - 博客來

【屏東縣農會】屏農紅豆湯320g(6入):☆台灣農漁會百大精品☆選用屏東萬丹鄉頂級紅豆☆以傳統工法製造、道地珍饌古早味‧送禮自用兩相宜在地的.就很好屏東縣-台灣國境之 ... 於 www.books.com.tw -

#25.多元產業進駐新北帶動經濟躍升 - 奇摩新聞

招商一條龍服務案件中的「無子西瓜基金會」,於林口創建「鑫淼天使居」,打造獨居長輩醫療及妥善照護的住所。 圖:新北市經發局提供. 於 tw.style.yahoo.com -

#26.淡水栗子南瓜產季農會結合12家業者推特色料理 - 中時新聞網

高忠表示,農會近期也推出限量優惠,民眾只要到合作餐飲業者購買南瓜料理,就可以獲得南瓜加工商品優惠券,憑藉此券可到淡水農會超市購買南瓜或南瓜加工 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.屏東縣農會產品館 - 101SHOP網路商城

屏東縣農會產品 館 · 紅豆湯12入(禮盒裝) 售價$420 320g*12罐/盒 數量: · 紅豆湯24入箱裝 售價$800 320g*6罐*4組/箱 數量: · 蜜黑豆 售價$100 300g/盒 數量:. 於 www.101shop.com.tw -

#28.枋寮地區農會

零售價: 1700 元. 枋寮地區農會-本會地址:屏東縣枋寮鄉安樂村安樂路82號 服務專線:08-8785121 傳真專線:08-8780451. 本網頁由財團法人農漁會南區資訊中心、 南農電鋪 ... 於 www.flfa.org.tw -

#29.中国共产党石家庄历史大事记.2012 - Google 圖書結果

常委会副主任李屏东;出席党的七届二中全会的老一辈革命家的亲属、部分原国家部委、河北省老领导,以及首都美术界专家学者受邀出席。市委常委、副市长程凯主持开幕式。 於 books.google.com.tw -

#30.屏東縣九如鄉農會

植物之家. 產品介紹. 我們的資歷. 技術本位. 農產加值. 農產品優勢. 網路銀行-另開新視窗 · 網路ATM-另開新視窗. 參訪人數:14,945. *. 更多的最新消息 ... 於 www.jiuru.org.tw -

#31.屏東縣南州地區農會

2021/03/31. 南州地區農會信用部109年度報表 ... 南州特產蓮霧 ... 屏東縣南州地區農會. 地址:926 屏東縣南州鄉仁里村三民路27號. 電話:(08) 8642111. 於 nzfa.ezsale.tw -

#32.屏東縣農會

將信徒所捐贈的508公斤之「平安功德米」與屏東縣農會產品-屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、薑黃洋蔥飲委託晶滿婚宴會館,共同製作防疫便當,提供縣內第一線防疫工作人員及警消人員 ... 於 www.facebook.com -

#33.全國農漁會商城

彰化縣二林鎮農會農特產品展售中心 · 新社區農會 · 斗南鎮農會 ... 屏東縣高樹鄉農會 · 臺南市七股區農會 · 屏東縣農 ... 《板農活力超市》名間鄉農會- 芊芊能量洗顏露. 於 www.yjfarmer.org.tw -

#34.內埔地區農會服務據點

老埤分部. 老埤分部; 屏東縣內埔鄉老埤村壽比路301 號; TEL08-7799462; FAX08-7787358; 信用部業務 ; 生鮮超市. 生鮮超市; 屏東縣內埔鄉東寧村平昌街1 號; TEL08-7780945~9 ... 於 www.neipufamer.org.tw -

#35.屏東縣農會-紅豆湯12入/盒 - i郵購

屏東縣農會 -紅豆湯12入/盒. 屏東縣農會-紅豆湯12入/盒. 網路價 $360/瓶 賣貴通報; 付款方式. ATM轉帳 / 信用卡 / 郵局劃撥. 紅利折抵 購買本商品可獲得6點紅利本商品 ... 於 www.postmall.com.tw -

#36.屏東縣萬巒地區農會

農會 簡介. 業務概述. 休閒旅遊. 農特產品中心. 交通位置. 活動花絮. 聯絡我們. 回首頁. 留言板. 網路銀行-另開新視窗. 網路ATM-另開新視窗. 法務部-另開新視窗 ... 於 www.wanluan.org.tw -

#37.AT-3教練機服役38年國機國造將逐步汰換| 政治 - 中央社

AT-3教練機是空軍現役教練機,自1984年服役至今已38年,由航空工業發展中心( ... 教練機事故,2012年2月3日,編號0809的AT-3進行例行訓練,在屏東縣 ... 於 www.cna.com.tw -

#38.屏東縣農會紅豆湯訂購 - 雲林縣政府

屏東縣農會 為迎合中元普渡節慶,特別推薦品牌悠久口碑優良農特產品『屏農紅豆湯』(採用屏東萬丹鄉盛產精選之頂級紅豆,具「產地標章認證」及「原料檢驗溯源二維碼」, ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#39.淡水南瓜美味升級農會與在地業者共推健康新滋味 - 蕃新聞

淡水地區栗子南瓜產季來臨,新北市農業局及淡水區農會努力推廣在地優質 ... 南瓜料理就能獲得南瓜加工商品優惠券,憑券至淡水農會超市購買南瓜或南瓜 ... 於 n.yam.com -

#40.農糧署全球資訊網>農產品產地產期查詢

種類, 農產品, 品種名稱, 縣市, 行政區, 盛產月份, 預覽圖片. 水果, 木瓜, 台農2號, 屏東縣, 萬巒鄉, 11月. 水果, 木瓜, 台農2號, 屏東縣, 長治鄉, 11月. 於 www.afa.gov.tw -

#41.屏東縣農會 - OTOP城鄉特色網

店家介紹. 在地的. · 店家優良事蹟. 相關產品獲台灣農漁會百大精品獎 · 關鍵字 屏東縣農會,在地特產,地方伴手禮,紅豆湯,紅藜紅豆粥,蜜黑豆紅豆,薑黃洋蔥飲,洋蔥,薑黃,養生保 ... 於 www.otop.tw -

#42.農會系列產品

農會 系列產品 · 東港區漁會旗魚鬆 · 【屏東縣農會】紅豆湯(6入組) · 【屏東縣農會】紅藜紅豆粥(6入組) · 屏東縣農會蜜紅豆 · 屏東縣農會蜜黑豆 · 屏東市農會黃金牛蒡茶. 於 www.dgpa.org.tw -

#43.農特產品-屏東縣高樹鄉農會 - Xnuzk

屏東縣農會農特產品供應中心 屏東縣農會 ... 生鮮超市:銷售新鮮蔬果,日常用品,農特產品。 ... 枋寮地區農會農特產品展示中心· 鄭· 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路2 … 於 www.laparrale.me -

#44.屏東縣農會農特產品供應中心屏東縣屏東市安心四橫巷,透天厝 ...

照片資訊,促銷活動,農委會主委陳吉仲表示,目標是. 歡迎光臨農會超市! 屏東縣農會農特產品供應中心90968543: 屏東市民生路4-10號: b: 4: 九如鄉農會生鮮超級市場: ... 於 www.timeamrova.me -

#45.購物中心 - -組織業務-

九十七年加入台灣農漁會超市中心,提供更優質優惠農產品給消費者。 ... 營業時間 : 08:00 ~ 22:00. 營業地點:946 屏東縣恆春鎮恆南路11巷2弄8號電話:08-8892190 ... 於 www.hcfarm.org.tw -

#46.農特產品 - 蘆洲區農會

南投縣農會-山薑洗髮精&沐浴乳. 規格:850ml/單罐售價:260元/單罐 ... 石碇區農會-東方美人茶(優良獎). 規格:150g 售價:1,000元 ... 屏東縣農會-紅豆湯. 規格:320g 於 www.luzhoufa.org.tw -

#47.成 商圈響應在地農產互助餐餐防疫助好農

3 天前 — 在營運艱難的市場環境下,成⼤商圈齊聚在地餐飲店家力量,支持在地的農產品維運,和理念相同好農民站在一起,與餐飲供應商互助互持。 於 times.hinet.net -

#48.農遊券剩9天到期高屏東推優惠組合 - 好房網News

台東縣農總韓事戴振東說,縣農會生鮮超市農產品與及加工品一律9折,另有500元福袋組合包。長濱農會供銷部主任邱翠蓮表示,農會自有品牌如金剛紅藜米粉、 ... 於 news.housefun.com.tw -

#49.屏東縣農會農特產品供應中心

屏東縣農會農特產品供應中心, 地址:屏東縣屏東市民生路4之10號, 電話:08-7236916. 萬承企業有限公司. REQUEST TO REMOVE歡迎光臨農會超市! 於 www.tuugo.tw -

#50.屏東縣萬丹鄉農會

關於萬農 · 活動看板 · 農特產品 · 線上購物 · 休閒旅遊 · 聯絡我們 · 登入 · 購物車 · FB. 最新消息. 2022-05-31 2022十大食農體驗經典路線賀榜. 2022-05-21 萬丹酪梨 ... 於 www.pwfa.org.tw -

#51.高屏澎地區農會超市

超市名稱 超市名稱 店長 賣場坪數 電話 傳真 發... 1 橋頭鄉農會農特產品展售中心 店長 70 (07)611‑0693 (07)612‑1271 橋... 2 燕巢鄉農會生鮮超市 店長 100 (07)6162211#250 (07)616‑0467 燕... 3 大社鄉農會附設生鮮超市 店長 150 (07)351‑9614 (07)353‑7160 大... 於 59.124.84.185 -

#52.屏東縣農會紅豆湯

【屏農紅豆湯】. 台灣農漁會百大精品. 選用屏東縣特產優質紅豆,顆粒飽滿結實,委由榮獲ISO22000認證之廠商製造而成,便利罐裝,打開即可食,是隨手可得的輕食點心。 於 www.ssfa.org.tw -

#53.補助項目受補助單位名稱

農業經營輔導. 屏東縣. 屏東縣萬巒地區. 農會. 蔬菜班改善產銷設備以 ... 100.7.22 購置農藥殘留快速檢測設備,以生產安全的農產品。 ... 會. 生鮮超市農特產品展售. 於 www.kdais.gov.tw -

#54.台灣西瓜大王》王家正運轉全台700甲西瓜田,沿溪游牧 - 上下游

不只超市,過去家電行賣果汁機送西瓜、現在中央及地方政府慶祝端午節立西瓜,各地要找西瓜都是打給他。 賣西瓜一世人,王家正被人稱為西瓜大王,但他仍 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#55.屏東縣農會農特產品供應中心 - 台灣公司情報網

屏東縣農會農特產品供應中心,統一編號:90968543,公司所在地:屏東縣屏東市瑞光里民生路四之一O號二樓,代表人姓名:邱銘墩,OpenData(7) 於 www.twfile.com -

#56.全國農漁會商城

彰化縣二林鎮農會農特產品展售中心 · 新社區農會 ... 二林鎮農會.真情禮*蕎麥複方養生粉 ... 《板農活力超市》民豐農場- 有機紅糯米. 特價:180, 加入購物車 ... 於 www.cfa.org.tw -

#57.喜迎解封!上海出現報復性消費潮 - MSN

上海在疫情趨緩後陸續實施分階段解封,並終於在6月1日迎來第3階段「恢復全市正常生產生活秩序」。 民眾得以自由外出,大眾交通恢復運行,超市、菜市場則 ... 於 www.msn.com -

#58.屏東縣農會農特產品供應中心的統編、統一編號: 90968543

變更日期: 2014-08-14 | 商業名稱: 屏東縣農會農特產品供應中心| 商業所在地: 屏東縣屏東市瑞光里民生路四之一O號二樓| 資本額(元): 490000 | 負責人: 邱銘墩| 組織型 ... 於 poi.zhupiter.com -

#59.胡麻油-朴子市農會

宜蘭縣農會產品網路超市 · 三星農會網路商城 ; 花蓮縣鳳榮地區農會網路商城 · 花蓮縣光豐農會網路商城 ; 東遊季購物商城 · 台東地區農會(農特產品訂網) ... 於 www.polon.org.tw -

#60.屏東縣崁頂鄉農會

崁頂鄉農會官網,記錄關於農會組織、會務、農業推廣、紅豆、農產品行銷、水姑娘品牌、紅運當頭品牌、農資材供銷、農健保、崁頂鄉農會信用部,歡迎大家光臨。屏東縣崁頂 ... 於 www.ktfa.org.tw -

#61.供銷部 - 歡迎光臨~里港鄉農會

蔬菜、水果供應台北農產運銷公司。 蔬果小包裝直銷台北各大超市。 小包裝送都會區超市 ... 於 www.lgfa.org.tw -

#62.屏東縣農會紅豆湯6入組

台灣農會百大精品,採用屏東在地青農『產銷履歷紅豆』,口感十分滑順協調,紅豆的獨有香氣與綿密細緻的味蕾感受,無論是大人、小孩,作為主食或點心早餐下午茶都非常 ... 於 www.tachia.org.tw -

#63.屏東市農會

白米副產品 · 黃金牛蒡茶 · 頭等獎龍眼蜂蜜 · 東園蜂蜜(龍眼蜜) · 東園蜂蜜(百花蜜) ... 於 www.ptcfa.org.tw -

#64.供銷部 - 歡迎光臨~屏東縣潮州鎮農會

本會辦理農產品共同運銷,以免中間商人剝削,增加生產收益,達到服務農民目的。 A、生鮮超市. 營業時間:週一至週日09:00-19:30. 於 www.chaujou.org.tw -

#65.屏東縣南州地區農會生鮮超市新埤分店 - 客庄券2.0

本超市販售客庄村當村的農特產品,日常用品,生鮮蔬果,食品及多樣化的服務,停車方便利!! 於 www.hakka500.tw -

#66.臺東縣農會

關農米乖乖(奶油椰子口味)12入/箱. 158 人購買過 ... 猜你喜歡. 為你精挑細選,希望你會喜歡 ... 臺東縣農會. 地址:臺東縣卑南鄉溫泉村溫泉路388號. 電話:089-513111. 於 www.toyugimall.com.tw -

#67.屏東縣農會農特產品供應中心| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您屏東縣農會農特產品供應中心的景點介紹,與屏東縣農會農特產品供應中心周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#68.屏東縣農會農特產品供應中心 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,屏東縣農會超市,屏東市農會超市,屏東農特產品,屏東農會洋蔥,屏東縣農會鹽埔辦事處,屏東農會+必買,屏東農產品,屏東縣農會理事長. 於 atm.iwiki.tw -

#69.琉球鄉農會 - Delcat

屏東縣 琉球鄉農會超市· 黃· 屏東縣琉球鄉本福村民生路3號 · 臺灣農漁會超市中心 · 農業信用保證基金網站首頁 · 蔡美英參選琉球農會總幹事 · ACH代收業務參加單位一覽表 · 代繳代 ... 於 www.delhdcat.co -

#70.不做就來不及了!台灣需要推動食育的5個原因@ 食力 ...

屏東 農家出身的行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主委陳吉仲嚴肅地說到, ... 於哪裡,如何判斷新鮮度,了解碳足跡等等,就會知道要吃國產農產品。 於 www.foodnext.net -

#71.常溫/冷藏紅豆湯-屏東縣農會 - 媽媽魚

紅豆湯-屏東縣農會. ☆嚴選台灣在地新鮮食材☆農會產品安心吃得到; 本店售價:NT.210 ... 於 www.mamafisch.com.tw -

#72.屏東縣農會紅豆湯禮盒

精選屏東盛產之高品質紅豆,顆粒碩大晶瑩、口感細緻綿密 以傳統工法製造,甜度適中,道地珍饌好口味 獲2008,2009,2010,2013,2014台灣農漁會百大精品. 商品規格. 於 eshop.tfa.org.tw -

#73.屏東縣農會農特產品供應中心·邱_墩- 瑞光里 - GO台灣公商查詢網

公司名稱:屏東縣農會農特產品供應中心·代表人姓名:邱_墩·公司所在地:屏東縣屏東市瑞光里民生路四之一O號二樓·統編:90968543資本總額:490000·公司狀況:歇業·核准設立 ... 於 gotw101.com -

#74.交易行情查詢 - 臺北農產運銷股份有限公司

因資料量過大,為確保查詢作業順暢,僅提供五年內之資料查閱。 行情相關問題請撥電話:02-25162519分機5524詢問. footer logo. 總公司(第二果菜批發市場). 於 www.tapmc.com.taipei -

#75.全國農漁會商城

彰化縣二林鎮農會農特產品展售中心 · 新社區農會 · 斗南鎮農會 · 北港鎮農會 ... 屏東縣高樹鄉農會 · 臺南市七股區農會 ... 《板農活力超市》光豐農會- 太巴塱富田白米. 於 www.renayvfa.com.tw -

#76.全國農漁會商城

彰化縣二林鎮農會農特產品展售中心 · 新社區農會 · 斗南鎮農會 ... 屏東縣高樹鄉農會 · 臺南市七股區農會 ... 《板農活力超市》芊芊茶菁萃取液沐浴乳-名間鄉農會. 於 www.hsfarm.org.tw -

#77.台灣農漁會超市中心

名稱 店長 電話 傳真 地址 屏東縣農會 鄭慧屏 08‑7512297 08‑7512296 90044屏東市公勇路99號 鹽埔辦事處 陳玲媛 08‑7939056#27 08‑7935967 90847屏東縣鹽埔鄉鹽中村勝利路37‑1號 長治鄉農會 林秀惠 08‑7372071 08‑7378462 90847屏東縣長治鄉進興村復興路11號 於 www.tafs.org.tw -

#78.【農漁會超市中心】屏東縣農會蜜黑豆6盒(每盒300g)(含運)

【屏東縣農會】蜜黑豆(每盒300g) ... 精選高品質原料!傳統工法製造! 蜜黑豆原料為高雄七號品種,含豐富植物蛋白質與維生素,口感較紮實Q彈,以古法熬煮傳承美味,拆封即可 ... 於 www.u365.com.tw -

#79.農會、漁會(農委會) - 行政院農業委員會

縣 市 農會名稱 地址 電話 屏東縣 屏東縣農會 屏東縣屏東市瑞民路6號3樓 08‑7223805 屏東縣 屏東市農會 屏東縣屏東市橋南里民生路79之9號 08‑8000871 屏東縣 枋寮地區農會 屏東縣枋寮鄉安樂村安樂路82號 08‑8785121 於 www.coa.gov.tw -

#80.糧源九九- 屏東縣農會-紅豆湯禮盒(12入)

屏東縣農會 -紅豆湯禮盒(12入). 精選屏東萬丹鄉盛產之頂級紅豆具產地標章認證及原料檢驗溯源二維碼紅豆顆粒碩大晶瑩、口感細緻綿密以傳統工法製造,甜度適中,道地珍饌 ... 於 shop.tsaotun.org.tw -

#81.【紅豆湯】屏東縣農會紅豆湯 - momo購物網

【紅豆湯】屏東縣農會紅豆湯 · 【屏東縣農會】屏農紅豆湯禮盒X1盒(320gX12瓶/盒) · 【屏東縣農會】屏農紅豆湯-收縮膜裝X1組(320gX6罐/組) · 【屏東縣農會】紅豆湯(320g*6入). 於 m.momoshop.com.tw -

#82.各級農會通訊錄

電話:08-7222475 /傳真:08-7229558 /會址:屏東縣麟洛鄉麟趾村中正路31號 · 推廣部門人員名冊連結 · 供運銷業務人員名冊連結 ... 於 www.farmer.org.tw -

#83.屏東農會- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

【口感Q彈】屏東縣農會蜜黑豆/蜜紅豆300g 榮獲台灣農漁百大精品拆封即可食用甜點屏東美食最佳伴手禮. $60 - $100. 已售出39. 宜蘭縣宜蘭市. 刷卡(單罐) 紅藜紅豆粥/ ... 於 shopee.tw -

#84.屏東縣農會農特產品供應中心 - Jex

為水果品質把關讓消費者滿意。 便利的宅配服務,筍類,農業推廣Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu 鳳山水資源 ... 於 www.elektrsner.me -

#85.邱_墩-屏東縣農會農特產品供應中心 - TWINC台灣公司網

負責人:邱_墩·公司名:屏東縣農會農特產品供應中心·統一編號:90968543·公司地址:屏東縣屏東市瑞光里民生路四之一O號二樓·資本額:490000·公司狀況:歇業·核准設立 ... 於 twinc.com.tw -

#86.供銷部 - 屏東縣竹田鄉農會

農藥、各式化合肥料、有機質肥料、(花卉、檸檬、香蕉紙箱)、生物防治器材等。 五、竹田鄉農會生鮮超市暨台灣彩券販售處服務電話:08-7712064. 日常生活用品、酒類、 ... 於 www.jtfa.org.tw -

#87.全國農漁會商城 - 財團法人全國農漁業及金融資訊中心

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心 · 湖口鄉農會 · 新北市五股區農會 ... 彰化縣二林鎮農會農特產品展售中心 · 新社區農會 ... 屏東縣高樹鄉農會 · 臺南市七股區農會 於 mjfa.naffic.org.tw -

#88.屏東縣農會農特產品供應中心 - 台灣公司網

屏東縣農會農特產品供應中心,統編:90968543,公司所在地:屏東縣屏東市瑞光里民生路四之一O號二樓,代表人姓名:邱銘墩,設立日期:083年10月06日. 於 www.twincn.com -

#89.行動佛殿162站駐錫花蓮光復光豐地區與民眾共度端午佳節...

花蓮縣政府中區服務中心林榮祿副主任說:今天很榮幸代表縣長參加法會也祝福大眾端午快樂,法會成功。 圖說:世界佛教正心會行動佛殿,第162站抵花蓮光復 ... 於 www.peopo.org -

#90.【屏東紅豆湯-320g】屏東縣農會 - 三峽區農會

【屏東紅豆湯-320g】 屏東縣農會. 料號:C0012; 原價:$40; 售價:$35; 精選屏東萬丹鄉盛產之頂級紅豆,具產地標章認證及原料檢驗溯源二維碼。 剩餘數量:139. 於 www.fresh-farm.com.tw -

#91.高雄玉荷包銷日增1成鳳梨成長3.5倍- 生活 - 自由時報

高雄玉荷包荔枝首次上架日本千葉縣大型連鎖超市,連2天試吃會同步促銷鳳梨,玉荷包1斤294元、鳳梨每顆142元,帶動玉荷包銷日量100公噸,比去年多了1成 ... 於 news.ltn.com.tw -

#92.高雄鳳梨、玉荷包銷日當地超市辦試吃受好評 - 聯合新聞網

高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝近期上架日本千葉縣超市,並舉辦試吃活動, ... 此外,還有大樹區農會推出的鳳荔雙心酥,結合金鑽鳳梨及玉荷包荔枝所製成的 ... 於 udn.com -

#93.「屏東縣農會農特產品供應中心」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康 ...

屏東縣農會農特產品供應中心 資訊懶人包(1),本會優質產品-屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、蜜黑豆、蜜紅豆、皆獲行政院農委會年度評選之台灣農漁會百大精品系列,代表政府認證 ... 於 1applehealth.com -

#94.屏東縣政府全球資訊網-農特產品

主要產季4-6月,產區為三地門、來義、瑪家等鄉。許多遊客前往三地門觀光旅遊時,皆會被土芒果香味及外觀吸引,紛紛購買品嚐。當地農民也會將未 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#95.屏東市農特產中心-在PTT/MOBILE01/Dcard上的體驗開箱及 ...

屏東市農特產中心討論推薦,在PTT/MOBILE01/Dcard體驗分享和優惠推薦,找屏東市農特產中心,屏東市農會超市,屏東農會產品在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube)熱門 ... 於 hotel.gotokeyword.com