建造費用百分比法所稱之建造費用的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

建造費用百分比法所稱之建造費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JohnRobbins寫的 約翰.羅彬斯食物革命最新報告 和提歐.蘇默的 生活在德國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站研商「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」修正草案也說明:(工程會註:所稱國內之費率只有. 3%~4%,諒係指國內業者競標之得標費率). (2 ... 11、台北市結構技師公會. 建議保留建造費用百分比法之計費方式。 12、中華民國環境 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和臺灣商務所出版 。

國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災碩士班 林利國所指導 魏于敦的 由多面向探討公共工程監造技術服務之效益研析 (2021),提出建造費用百分比法所稱之建造費用關鍵因素是什麼,來自於公共工程、監造服務費、建造費用百分比法、層級分析法。

而第二篇論文中華科技大學 土木防災工程研究所在職專班 楊宏宇所指導 楊國慶的 危老建築物重建推動阻力之研究 (2019),提出因為有 危老建築、都市更新、危老重建、推動阻力的重點而找出了 建造費用百分比法所稱之建造費用的解答。

最後網站行政院公共工程委員會函 - 政府電子採購網則補充:... 百分比法,其建造費用定義係援用本會106年3月31日修正發布技服辦法第29條第3項「工程採購無底價且無評審委員會建議金額者,第一項建造費用以工程預算之百分之九十代之。」 ...

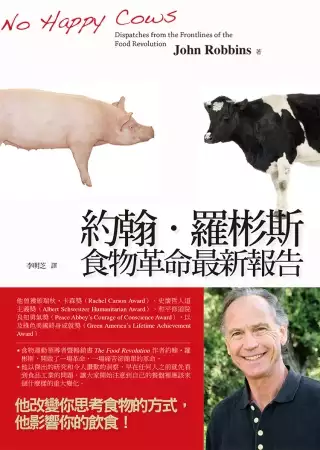

約翰.羅彬斯食物革命最新報告

為了解決建造費用百分比法所稱之建造費用 的問題,作者JohnRobbins 這樣論述:

他改變你思考食物的方式,他影響你的飲食! 他曾獲頒瑞秋.卡森獎(Rachel Carson Award)、史懷哲人道主義獎(Albert Schweitzer Humanitarian Award)、和平修道院良知勇氣獎(Peace Abbey’s Courage of Conscience Award),以及綠色美國終身成就獎(Green America’s Lifetime Achievement Award)《約翰.羅彬斯食物革命最新報告》,將改變你的一生! *食物運動領導者暨暢銷書The Food Revolution作者約翰.羅彬斯,他開啟了一場革命,一場痛苦卻簡單的

革命。 *他以傑出的研究和令人讚歎的洞察,早在任何人之前就先看到食品工業的問題,使得大家開始注意到自己的餐盤裡應該來個什麼樣的重大變化。 *通過《約翰.羅彬斯食物革命最新報告》,他不只清楚說明了食物對身體、環境和心靈的影響,也啟發我們做出關鍵改變。 咖啡和巧克力 黃豆和其他加工植物食品 草飼牛以及「人道飼養」的豬和雞 肥胖率提高以及性早熟 食物供給的安全性 許多跟我們吃些什麼有關的其他迫切議題 這些與我們息息相關的日常食品、動植物、飲食問題你了解多少? 約翰.羅彬斯在《約翰.羅彬斯食物革命最新報告》提出最新資訊,指引我們在21世紀該如何飲食。 作者簡介 約翰.羅彬斯

(John Robbins) 在接受栽培、追尋父親(巴斯金─羅彬斯企業,即31冰淇淋企業的創辦者)腳步的過程中,為自己選擇了另一條道路,成為一位社會運動者,強烈擁護素食為主的飲食習慣以及慈悲憐憫的生活方式。 著作有《危險年代的求生飲食》(The Food Revolution)、《新世紀飲食》(Diet for a New America)、《還我健康》(Reclaiming Our Health),以及《美好新生活的幸福法則》(The New Good Life)等。他的生活與工作曾被美國公共電視台(PBS)拍攝成「新世紀飲食」(Diet for a New America)專題,他

也因為這項先驅工作而獲頒許多獎項,包括瑞秋.卡森獎(Rachel Carson Award)、史懷哲人道主義獎(Albert Schweitzer Humanitarian Award)、和平修道院良知勇氣獎(Peace Abbey’s Courage of Conscience Award),以及綠色美國終身成就獎(Green America’s Lifetime Achievement Award)。 目前他與家人住在加州的聖塔克魯茲山區(Santa Cruz Mountains)。 網站:www.johnrobbins.info。 你在網站上會找到: ◎團體組織、網頁、書籍、

影片和工具 ◎關於約翰.羅彬斯的活動相關訊息以及如何與他聯繫 ◎重要議題的問與答 譯者簡介 李明芝 台灣大學心理學研究所畢業,曾就讀美國密西根州立大學家庭與兒童生態學系博士班。目前專職翻譯、寫作並享受旅行、生活。譯作有《進入你的感官世界》,及親子、心理、社會、管理等相關書籍。

由多面向探討公共工程監造技術服務之效益研析

為了解決建造費用百分比法所稱之建造費用 的問題,作者魏于敦 這樣論述:

一件完整專案工程之作業流程,是由好幾個工作項目所串連而成,包含事前的可行性評估、規劃設計、預算編列、採購招標、發包訂約、工程施工及監造、估驗計價及驗收結算等;參與各項作業流程之人員,除了主辦機關以及實際施作之工程廠商外,最重要者即為設計監造單位之相關人員。在國內,一般而言負責此等工作者係為工程顧問公司或建築師。 設計監造單位所負責之工作,除工程實質施工之執行外,其餘皆在其服務範圍內;因此,可以說技服廠商與整個工程作業進行息息相關。隨著政府機關對於三級品管的制度日趨重視,所賦予之監造工作相對亦越來越重要,依據「公共工程施工品質管理作業要點」,監造單位為施工品質保證系統之執行單位,為能確保

工程的施工成果符合設計及規範,爰需要指派具有工程經驗且長時間駐守工地執行監造業務之人員,甚至隨著科技網路發達及通訊軟體的普及,有些機關更是要求監造人員全天候待命,以提供24小時之服務;除此之外,有些監造工作服務內容亦超過「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」(以下簡稱技服辦法)第7條規定,因此需要加派人力或延長工時,方能完成機關所指派之任務;隨著工作內容愈來愈多、工作時間愈來愈長的情況下,政府機關所給付的監造服務費是不是符合比例原則,即是本研究所探討目的。 故本研究期望透過文獻資料蒐集及實際案例驗證,找出影響監造服務費各項要素,並以層級分析法運算方式,針對各評估構向及評估準則等要素計算權重,

並進行重要性排序,以歸納出監造服務費優化的作業模式,提供主辦機關在預算編列、底價訂定或決標方式等層面能有一套健全合理的作業機制,使技術服務廠商獲取較佳的監造服務費用。

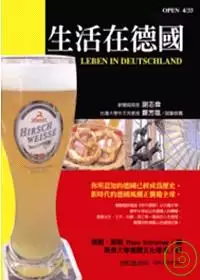

生活在德國

為了解決建造費用百分比法所稱之建造費用 的問題,作者提歐.蘇默 這樣論述:

你所認知的德國已經成為歷史,新時代的德國風潮正襲捲全球 德國權威雜誌《時代週報》以30篇文章,解析半世紀以來德國人的轉變,透過出生、工作、玩樂、死亡等一連串的人生歷程,顛覆你對德國人的錯誤印象。 這本書主要在於探討現代德國的生活與文化,包括當前德國的孩童生活、戀愛、婚姻關係、工作、教育、人際關係、宗教信仰、休閒運動、老人生活等等。全書總共三十篇,原本各篇文章連載於德國著名的《時代週報》(Die Zeit)專欄,在2004年集結成書出版。該書對於想要深入瞭解德國人的日常生活、價值觀、思考方式、行事風格以及風俗習慣有相當大的幫助,本書特點在於強調當前的德國,而非歷史或以前的德國文化,對於國

內讀者來說,所認知的德國多半已經成為歷史。誠如該書所說,五十年前的德國與現在的德國已經是天壤之別,許多德國人的生活習慣、生活方式、思想、流行、價值觀以及社會關係都已經有巨大的改變。因此這本書的出版,不僅對於德國人重新認識自己的生活有所幫助,對於外國人想要重新瞭解德國文化更是助益良多。 作者簡介 提歐.蘇默(Theo Sommer) 1930年生,歷史及政治學系畢業。1958年進入德國《時代週報》(Die Zeit)擔任政治部門的編輯,1973到1992年擔任主編一職,1992年至2000年間與瑪莉昂?葛列芬?德霍夫(Marion Grafin Donhoff)以及前德國總理赫爾穆特?施密特

(Helmut Schmidt)共同擔任發行人,並自2000年4月1日起擔任《時代週報》總編輯。 著作與編著: Reise in ein fernes Land(與Marion Grafin Danhoff及Rudolf Walter Leonhardt合著,1964)、Denken an Deutschland(1966編)、Europa im 21. Jahrhundert(1989編)、ZEIT-Geschichte der Bonner Republik 1949-1999(1999編)、Mutmabungen uber das 21. Jahrhundert. Helmut Sc

hmidt zum 80. Geburtstag(與Marion Gr?fin D?nhoff合編,1999)、Marion Grafin Donhoff, Was mir wichtig war(與Haug von Kuenheim合編,2002)。 譯者簡介 東吳大學德國文化學系 本書為東吳大學德國文化學系翻譯研究室籌劃之翻譯作品,內容由碩士班及大學部學生共同執筆翻譯,審稿者為林聰敏教授、石斌宏副教授、廖揆祥助理教授。 序 第一章 出生篇 第二章 童年篇 第三章 大自然篇 第四章 性態度篇 第五章 資訊篇 第六章 成長篇 第七章 富裕篇 第八章 大

學篇 第九章 居住篇 第十章 工作篇 第十一章 教育篇 第十二章 運動篇 第十三章 信仰篇 第十四章 慶祝篇 第十五章 生病篇 第十六章 飲食篇 第十七章 犯罪篇 第十八章 穿著篇 第十九章 失業篇 第二十章 伴侶篇 第二十一章 社團篇 第二十二章 朋友篇 第二十三章 睡眠篇 第二十四章 玩樂篇 第二十五章 老人篇 第二十六章 外國人篇 第二十七章 旅行篇 第二十八章 死亡篇 第二十九章 安葬篇 訪談前任總理和《時代週報》發行人施密特 後記 我們德國人是誰,而我們又是什麼?我們是如何變成今日的樣子?所有的一切又將朝哪個方向走?極少數同時代的人知道答案。我們鬱

悶不安地發現,自己在迅速轉變中的未來裡打轉。但是我們對於未來事物的預測並不比前人高明多少。大多數的人連我們目前所處的時代都覺得模糊不清,甚至有些人覺得不可名狀。 在德國現今已五十歲的人是出生在另一個世界,完全不同於我們眼下的生活。那是一個戰後不到十年的世界,祖父輩的人們好不容易才恢復的正常生活型態,在那時自然又重新具有影響力。如果是個男人,則必然會去工作;假如女人剛好不是戰爭遺孀,也不必賺錢養家活口的話,她們就照顧小孩和料理三餐。腳踏車是當時大多數人最快速的移動工具,德國的街道上才只有五十萬輛小客車在行駛(今天的車輛幾乎是當時的一百倍)。當時剛問世一年的電視機,幾乎仍未進入何一戶人家的客廳

。九百萬來自東歐的難民歷經戰爭與驅趕,他們被准許在德國紮根,建造自己的房子,每一個人都很快樂。人們結婚得早,二十五歲就當爸爸或媽媽;依照慾望和心情生孩子,離婚仍是件不可外揚的醜事。禮拜天上午去教堂,就像是家人傍晚時分散步一樣普遍。凱恩斯(John Maynard Keynes)的經濟理論支配著西方,馬克思的理論掌管著東方。比爾?蓋茲的微軟文化甚至都還不知道在哪裡;辦公室裡敲的還是打字機。這個一九五四年的世界就到此為止。 生活方式和生活走向自這時起劇烈地改變了。「自己動手做生涯史」取代了傳統的個人生活史,拼貼式家庭關係取代了清楚明確的家庭關係模式。人的活力分散了。在職場就像在私領域一樣,人的

活力逐漸崩裂成零星部分,工作生活也轉變成一連串的零星工作。白頭偕老轉變為不同階段擁有不同的伴侶,舊的家庭則成為「多元地方性的關係網絡」。教堂失去信徒一如失去傳教的影響力,哲學家的聽眾也寥寥無幾。今天大多數人都開自排車--但並不真的相信自排的功效。 五十年來的七項趨勢決定了我們的社會發展--不過尚不確定是好是壞。第一,人們變得長壽。這要感謝醫藥的進步,抗生素、精細的手術技術,前置與後續的護理措施的改善,讓我們活的更久。今天德國男人的平均壽命是七十五歲,女人則八十二歲。他們的平均壽命比起一百年前多加了三十歲,比五十年前約多了十歲。這使得所有先前的養老計畫都落空。 第二,國家老化。一九五○年

的德國有一百四十萬的新生兒,五十年後新生兒人數只比七十萬多一點。當時十四歲以下的孩童有一千五百萬,六十五歲以上的人口有六百七十萬;現今這兩個年齡族群的情況是一比一。這些數字背後隱藏著人口結構的改變,其中一項原因是六○年代中期上市的避孕藥。避孕藥徹底改變了生育行為,就像是改變了生涯規劃。 第三,事業越來越是女人在廚房與孩子之外的另一種選擇。今日約有百分之五十八的女人就業(一九五○年是百分之三十一)。然而這些有工作的女人意謂著,家庭被迫改變組織。國家與經濟方面也必須思索新的方法來調整兼職工作、幼兒托管與老人看護,以便職業婦女不會為了養育工作而被迫放棄職業工作。 第四,工作環境改變了。企業活

動的一致性--發展、生產、出售--大幅解體了。外包是原則。公司消失、合併、外移或是購買別的商標名稱。Vodafone Mannesmann、E. on Hanse Hein Gas、Aventis Hoechst都是剛合併改名的大公司,「24銀行」突然又改回「德意志銀行」。這使得「新的混亂」越演越烈,人們不得不接受被擺佈的感覺。大家心知肚明,農業人口已縮小至全國人口的百分之三。現在他們慢慢察覺到,工業人口的數量也持續地在下降--從一九五○年幾乎由總就業人數的一半降至二十一世紀初的百分之二十一點六。在現今的服務業領域工作人數佔總就業人數的三分之二;一九五○年時只有三分之一。但是鑒於新近的企業裁員

浪潮,令人想問的是,工作前途在哪裡:人的勞力屆時是否就像被牽引機取代的馬匹一樣,成為多餘的? 第五,我們生活中的去教堂化也不容忽視,在德西較不明顯,德東則相當明顯。今天在德西仍有百分之七十四的的人屬於新教或是天主教,德東則只有百分之二十七點八。固定上教堂的人數在德西僅有四分之一,德東更少。以天主教會方式受洗、結婚或者安葬的百分比自一九五三年降到約一半;新教徒方面的情況也大同小異。 第六,以前人們覺得辛德朗(Hindelang,阿爾卑斯山上德國渡假勝地)比興都庫什山(Hindukusch,阿富汗境內)近。當時最近的山谷已經遙遠的像另一個世界,渡假就到祖母家的花園,最好的是在波羅的海旁的民

宿。頂多就只有官員和公務員會搬家。現在移居是平常化。馬爾地夫和西班牙的馬約卡島(Mallorca)、大西洋的加那利群島(Gran Canaria)和美國的大峽谷彷彿就在轉角處。二○○二年有三千四百萬人到遠方渡假。 根據聯邦傢俱運輸商協會報告,每一個德國人一生中會遷居七次。新移動性的反面無疑是喪失連結與方向。全球化也意謂著去本土化。自從鄉村的菩提樹須讓位給快速道路,人們便覺得很難去決定自己歸屬何處。 第七,五十年前只有少數的外國人居住在德國。如果將非法移入也算進七百九十萬的合法移民者裡頭的話,現在每十個國民中就有一個是外國人。同化、融合還是多元文化?其最初的問題「德國人的祖國是什麼?」再

度回到今日當代的形象中:誰屬於這裡,誰不是?又哪些獨特性質應該是那些將成為德國人或要成為德國人的人所要保持的? 關於這七項趨勢有滿滿一大箱的學術書籍。但是,誰會去讀他們?我們尚未真正的意識到,過去五十年的發展是如何徹底翻轉我們的生命和生活。而《時代週報》系列的《生活在德國》之目的就在於此。在將近三十週的系列文章中,以長達六個月之久的時間,描繪德國人從出生到死亡的生命驛站,和敘述他們的生活情況。二十九篇文章的每一篇皆描畫出德國生活的一段剪影,藉以作為回顧。透過二十六名性情各異的筆者的三稜鏡來觀看德國生活,如此一本真實剖析二十一世紀初期的德國之書問世了--聯邦德國及其社會的瞬間快照,兩者同樣都

以歷史意識,以及立足於當前的現實而見稱。編輯首度以這樣的形式作出的冒險行為與剖析二十一世紀初的德國正好合拍:拍出一張具有歷史的深度批判、現實關係與展望未來的快照。 早在二十五年前我就已有剖析德國這樣的一個想法,當時我是德國《時代週報》(Die Zeit)的總編輯。但總是有些困難:不是沒有欄位就是找不到合適的筆者,要不就是沒有資金。現在我這塵封已久的想法得以實現,首推《時代週報》「生活」部門主管默里茲.米勒.維爾特 (Moritz Muller-Wirth)的功勞。他採納提議並掙得《時代週報》「知識」部門主管安德列亞斯.澤克(Andreas Sentker)的支持。從二○○三年十月一日開始至

二○○四年四月二十二日,一系列的《生活在德國》連載於漢堡的《時代週報》。現在這個系列在這本書裡(結尾增添了與前德國總理施密特〔Helmut Schmidt〕的訪談)將可供廣大的讀者群使用:作為了解我們社會的鎖鑰,也是社會在我們前半世紀所經歷的蛻皮痕跡。 提歐.蘇默 二○○四年四月 第二十七章旅行篇湯瑪士˙尼德貝爾格豪斯(Tomas Niederberghaus)旅遊一詞,是個很德國的動詞。我們積極地增廣見聞,甚至為了蟑螂打官司。卻認為:旅客,永遠是別人。數十萬的德國旅客會在渡完假之後坐在電腦前,發洩他們內心的不滿。在紙上寫下如此長篇大論的申訴:「我今年六十一歲、我太太五十九歲,因為

年紀的關係,我們租了公寓一樓的二三四號房。由於這整棟樓的住戶都是德國人,所以我們晚上都讓陽台門開著。然而在第三天早晨,不只是我,就連鄰居們都被我太太刺耳的尖叫聲嚇醒了。原因是一隻大牧羊犬躍過欄杆進屋來,舔了我妻子的腿。她有幾分鐘完全嚇傻了,無法動彈。整個假期就這麼被那條狗給毀了。您應該要對客人的安全負責任,因而,我要為我太太那可怕的遭遇索賠至少一半的旅費。」德國人在一整年裡,除了聖誕假期外,幾乎每天都在想著假期到來。像是在假期中遇到危險或陷入憂鬱沮喪,這樣的情形當然是很有可能發生的。心理上難以解決的,就會從外在表現有所反映。要是有蟑螂爬過浴室或壁虎出現在旅館房間的天花板上,那接著的幾個月就會鬧

上法庭了。小小混亂卻足以演變成嚴重的訴訟。德國旅行社的法律部門經歷過些什麼?這實在很難以想像。因此旅行社的職員都變成了負責受理旅客抱怨的經理,德國人為自己贏得了「控訴冠軍」的頭銜。德國是歐洲第一個在民法中訂立旅遊法規的國家。藉此明定訴訟的標準,並減少法官審理上的負擔。法學者鄂圖˙譚普(Otto Tewpel)因此發明了所謂的「法蘭克福表」(Frankfurt Tabelle)。上頭詳細列出了旅客權利,怎樣的損失相對可以退還多少百分比的旅費,例如:有害小蟲可退費百分之十到百分之五十──此項目中的蟑螂要超過十隻才符合準則。沒有其他國家像德國這樣對完善的渡假生活如此堅持,而且也沒有別的國家會為假期造

出這樣的日常生活用語:渡假!渡假的人並非無所事事,語言學上也清楚說明假期不等於休假:放假或是休假日。積極一點的渡假都會先準備好法蘭克福表格(有些還會把蟑螂裝入行李箱內),並試著在渡假時可以有機會找碴而不光只是渡個完美的假期這麼簡單。馬路報刊也全力支持德國旅客要有所申訴。他們照慣例都會在旅遊季開始前,將法蘭克福表格當成國民基本權益般的出版。雖然實際上只有一小部分的申訴有預期的結果,但他們都不報導這方面的消息。一個北弗里斯地區(Nordfriesland)的牙醫的例子:他在旅館聞到新整修的油漆味,隨後就激動的抗議這影響了他的假期。整件事情的最後是旅遊業者賠償了四百歐元,但他卻必須支付法院跟律師費用

六千歐元。另一對巴伐利亞的夫婦提出申訴的原因是受到騷擾。他們所住的俱樂部靠近當地村落,而當地居民會跑進來打擾,為此而提出的官司被斷然駁回。

危老建築物重建推動阻力之研究

為了解決建造費用百分比法所稱之建造費用 的問題,作者楊國慶 這樣論述:

目前老舊建築,有些人面臨是在無尾的巷弄,萬一有火災發生連逃生都是有問題。然地主早期買這些房子迄今,房子老舊,屋主有些年紀較大收入能力也比較差,沒有辦法負擔貸款費用能力等等,造成他們拒絕都市更新或者危老建築的很大的阻力。 本研究動機目的是嘗試找出危老房屋改建常見的抗拒可能原因,提供給施政單位參考並提供危老業者減少犯錯的機會。本文採用訪談調查法與專家訪談及問卷資料統計分析,以了解危老推動阻力原因,本研究分兩個階段進行第一部分是以專家訪談方式探求危老重建推動在實務上所面臨的許多問題與經驗分享,對其提供之有效建議提出方案及參考文獻來設計問卷。及與危老重建有關的業者,居民推動者等實施問卷調查

,彙整回收數據後,進行統計分析研究結果顯示: 多數都認同對危老房屋應類推共有物規定,得以多數決強制處分,及建物的建造成本及重建不單要符合安全係數,建材的好壞也會是考量的重點。再就居住老屋越久,越不能接受會有管委會及規約,住戶限制也會增多,況且老屋一樓有營業者會因改建而短收租金或營業效益,會特別關心。老住戶對添加重建費用負擔比較介意,而會選擇繼續冒險住危老建築物屋內,且經由Pearson卡方檢定統計分析後,分析結果有0.996認同比較介意新建物會有分攤物業管理的費用與分擔公共設施。重建之路的前提須強力執行公權力,落實罰則罰款的行為,就所轄的危險老舊建築物做勘查。有賞有罰同時並進,適時的容積補

貼。分析結果有0.934認同重建經費無法有效負擔,政府應設法協助放寬金融核貸融資重建機制協助無資力住戶完成重建。

想知道建造費用百分比法所稱之建造費用更多一定要看下面主題

建造費用百分比法所稱之建造費用的網路口碑排行榜

-

#1.王世旭、王世景—— - 機關與廠商工程技術服務

工程之各項利息、保險費及招標文件. 所載其他除外費用。 (3)工程採購無底價且無評審 ... 得以建造費用百分比法或服務成本加公. 費法編擬預算。 2. 設計與監造採併同或分 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#2.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法§29-全國法規資料庫

機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度,參考附表一至附表四,訂定建造費用之費率級距及各級費率, ... 於 law.moj.gov.tw -

#3.研商「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」修正草案

(工程會註:所稱國內之費率只有. 3%~4%,諒係指國內業者競標之得標費率). (2 ... 11、台北市結構技師公會. 建議保留建造費用百分比法之計費方式。 12、中華民國環境 ... 於 www.motc.gov.tw -

#4.行政院公共工程委員會函 - 政府電子採購網

... 百分比法,其建造費用定義係援用本會106年3月31日修正發布技服辦法第29條第3項「工程採購無底價且無評審委員會建議金額者,第一項建造費用以工程預算之百分之九十代之。」 ... 於 planpe.pcc.gov.tw -

#5.臺北縣政府採購稽核小組辦理稽核案件應查明澄清事項

... 建造費用百分比法9.1%計算。茲因本案預估工程總預算為新臺幣556萬2,120元,若依 ... 且應確實按政府採購法第51條規定,依所訂之招標文件審查廠商資格,避免產生爭議或 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#6.編號001

某機關之新建工程委託專案管理服務案,第1次招標原採「建造費用百分比法」,經流標後,於招標文件及服務內容未有變動下,第2次招標改採為「服務成本加公費法」,未進行成本 ... 於 www.stat.gov.tw -

#7.國道1 號新營服務區賣場改建及基地空間調整改善工程規劃 ...

(二)建造費用百分比法。 1. 服務費用為建造費用之百分之____(依甲方於招標文件 ... 十五、甲方得延聘專家參與審查乙方提送之所有草圖、圖說、報告、建. 議及其他事項,其所 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#8.澎湖縣政府暨所屬機關學校工程管理費支用要點

二、本要點所稱工程管理費,指主辦機關辦理工程所 ... 2.非建築物工程:. 依前表標準,再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「非建築. 物工程技術服務建造費用百分比法 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#9.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法

... 費用採建造費用百分比法計費者,其服務費. 率應按工程內容、服務項目及難易度,依附表一至附表三所列百分比以下酌定之,. 並應按各級建造費用,分別訂定費率,或訂定統一 ... 於 163.26.134.2 -

#10.政府採購法解讀: 逐條釋義 - 第 472 頁 - Google 圖書結果

... 建造費用百分比上限參考表服務費用百分比上限參考(%)建造費用(新臺幣)第一類第二 ... 所列服務費用包括規劃、設計及監造三項,原則上規劃占百分之十,設計占百分之四十五 ... 於 books.google.com.tw -

#11.建造費用百分比法底價的推薦與評價 - 最新趨勢觀測站

建造費用 ,指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額。 ... 監造服務費以建造費用百分比法計費者,因工程契約變更致原工程契約價金增加且展延工期,其 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#12.技師與工程技術顧問公司管理法令彙編 - 第 147 頁 - Google 圖書結果

... 費用百分比上限(%)務,有關施工督導與履約芒程分類|-管理之諮詢及審查之服建造費用*丁|第二類|第三類|第四類|務費用,不應重複支領。(新臺幣)類四、工程專案管理含監造者 ... 於 books.google.com.tw -

#13.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法. 建造費用達500萬元 ...

建造費用百分比法所稱之「建造費用 」,指工程完成時之實際. 所有数据数字(例如百分比分割和分类)均根据二手来源计算并根据原始来源进行验证。. 海洋 ... 於 phrm.therabijoux.fr -

#14.科技部中部科學園區管理局公共工程技術服務契約 ...

(四) 超過契約內容之設計報告製圖、送審、審圖等相關費. 用。 八、 依建造費用百分比法派駐之監造人力,以「公共工程施工. 品質管理作業要點」及契約所 ... 於 www.ctsp.gov.tw -

#15.公共工程技術服務契約範本

... 所載明之總工期。 監造服務費:以建造費用百分比法計費者,其建造費用. 之計算得以原工程契約價金扣除第3 條第2. 款第2 目第2子目之不包括費用。 □乙依服務成本加公費法 ... 於 www-ws.wra.gov.tw -

#16.建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表

三、 本表所列服務費用占建造費用之百分比,應按金額級距分段計算,. Page 2. 2. 並為編列預算之參考基準。 四、 同幢建築物用途分屬二類以上者,依各該用途樓地板面積所占 ... 於 oga.nchu.edu.tw -

#17.中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-政府採購論壇

想請教 建造費用百分比 建造費用指工程完成時之實際施工成本但不包括......規費.營業稅.....保險費...等。 那勞安費、品管費、利潤等是否也是不包括. RE:建造費用. 於 www.pcc.gov.tw -

#18.一、現況說明及第一次提出建議後工程會之積極作為

本案由土木水利學會聯合業界,採自發性研究,探討當採用「建造費用百分比法」或「總. 包價法或單價計算法」計費方式的合約執行現況、發生之問題及其衍生 ... 於 www.ciche.org.tw -

#19.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法 - domainecombes.fr

本辦法所稱技術服務,指機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度,參考附表一至附表四, ... 於 domainecombes.fr -

#20.政府採購法解析

造費用百分比法之計費方式者,如工程採購無底價且無 評審委員會建議金額者,建造費用以工程預算之百分之 九十代之,惟應扣除建造費用所稱不包括之費用及稅捐 等 ... 於 www.facebook.com -

#21.應視委託廠商辦理技術服務內容及條件,編列合理預算給付 ...

... 所列百分比之必要者,應敘明理由,簽報機關首長或其授權人員核定。」 (三)採建造費用百分比法計費者,查技服辦法附表1之附註10 :「本表所列百分比 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#22.研商檢討「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」

1、 有關「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」(下稱. 技服辦法)第17 條,建造費用百分比法適用服務費率. Page 4. 4. 上限之規定:本會認為依據貴會94 年委託案「機關. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#23.「公共工程技術服務費用編列建議」

概述其結論中兩點:(1) 引用Feldmann (2008) 所指,以建造費用百分比法. (即僅考量 ... 「公共工程技術服務費用編列建議」(下稱本案) 之完整建議成果。 本報告書第一章 ... 於 www.tcoetcc.org.tw -

#24.行政院公共工程委員會函

... 所列百分比之必. 要者,應敘明理由,簽報機關首長或其授權人員核. 定。」 (三)採建造費用百分比法計費者,查技服辦法附表1附註. 10:「本表所列百分比,不包括本辦法第四條(可行 ... 於 www.elecpe.org.tw -

#25.pdf 工程企字第10901006845號.pdf 更新日期

說明: 依技服辦法第40條第2項規定,旨揭技服辦法修正條文自發. 布日施行,即自109年9月11日起生效(以下簡稱生效. 日),各機關辦理技術服務採購案件,採建造費用百分比. 法計費 ... 於 www.arch.org.tw -

#26.「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」修正發布-臺北市 ...

服務項目屬附表所載不包括者,其費用不含於建造費用百分比法計費範圍,應單獨列項供廠商報價,或參考第二十五條之一規定估算結果,於招標文件中載明固定費用。 前項建造 ... 於 asarurice.cafebarbutterfly.cz -

#27.營建法規 - Google 圖書結果

... 稱採購法)之規定處理。五、契約文字:契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準:特殊技術或材料之圖文資料。國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所 ... 費用)第三 ... 於 books.google.com.tw -

#28.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第二十五條之一

二、本表所列服務費用占建造費用. 之百分比,應分段計算。 三、專案管理廠商受委託辦理本辦. 法第七條之監造業務,有關施. 工督導與 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#29.金門縣108年度道路及零星公共工程

依建造費用百分比法派駐之監造人力,以「公共工程施工. 品質管理作業要點」及契約所 ... (六)上述所稱工程完成之百分比,係指工程完成估驗請款. 進度達百分比。 個案道路 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#30.行政院農業委員會主管法規共用系統-歷史法規

... 費用之額度: 一、機關同意以建造費用百分比法方式,給付建造費用之百分之 予廠商,作為廠商提供第三條服務之一切費用。 二、建造費用,指工程完成時之實際施工成本 ... 於 law.coa.gov.tw -

#31.委託技術服務費計算. 建造費用百分比法所稱之「建造費用 ...

委託技術服務費計算. 建造費用百分比法所稱之「建造費用」,指工程完成時之實際7l5t · 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法. 对话Uniswap创始人:UniswapX ... 於 eoctz.firmawydawnicza.pl -

#32.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第二十五條之一

擇定合適之技術服務費用計算方式並使採建造費用百分比法訂定服務費. 率者,因案制 ... 二、本表所列服務費用占建造費用. 之百分比,應分段計算。 三、專案管理廠商受委託 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#33.HPC Holdings Limited

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負. 責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或. 於 yun-src.leju.com -

#34.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第二十四條

第二十九條. 機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分. 比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及難易. 度,依附表一至附表四所列百分比以下酌定之,並應 ... 於 c.nknu.edu.tw -

#35.「委託規劃設計監造費」-「建造費用百分比法」說明

... 費」-「建造費用百分比法」說明- 106 ... 所、技師事務所或工程技術顧問公司承. 於 pcces168.pixnet.net -

#36.建造費用百分比法所稱之「建造費用」,指工程完成時之實際 ...

建造費用百分比法所稱之「建造費用 」,指工程完成時之實際施工成本。包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、主辦機關所需 ... 於 yamol.tw -

#37.112年8堂政府採購法必修課:法規+實務一本go! [國民營事業]

... 費用(A)須採服務成本加公費法計算(B)得專案議定(C)得採總包價法計算(D)得採建造費用百分比法計算。【106桃捷】) 29.有關技術服務採購之敘述,下列何者有誤? (A)得允許 ... 於 books.google.com.tw -

#38.機關委託專業服務廠商評選及計費辦法 - gemmedeyoga.fr

... 建造費用百分比參考表.pdf 第條. ※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正 ... 本辦法所稱技術服務,指機關依本法第二十二條第一項第九款以公開客觀評選 ... 於 gemmedeyoga.fr -

#39.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法

本法第二十二條第一項第九款所稱專業服務,指提供專門知識或技藝之服務 ... 機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法計費者,其服務費 ... 於 alive92w.alresfordgolf.co.uk -

#40.經本組於本(八十九)年十月十三日辦理公開議價結果,由 ...

二、 查本辦法各附表所列之百分比上限,係依建造費用之各級費用分段訂定,惟若干 ... 附註:本函說明二所稱『爰建議機關於辦理技術服務招標時,可就本辦法各附表所列各 ... 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#41.技術服務採購管理實務

第29條機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用. 百分比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及. 難易度,依附表一至附表四所列百分比以下酌 ... 於 gpis.taipei -

#42.FreeContent : 社團法人台灣省土木技師公會

其中,尤其以建造費用百分比法最為主辦機關所選用,所謂建造百分比法,係指技術服務廠商之服務費用,以工程建造費用乘以服務費率計算之。然因建造費用之定義,採工程完成時 ... 於 www.twce.org.tw -

#43.「災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本」修正對照表

土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程. 管理費、承包商辦理工程之各項 ... …… 二、計價方式:. (一)建造費用百分比法。 …… 2.建造費用,指工程完成時 ... 於 www.hc.edu.tw -

#44.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法. 編列111 年度其他修建 ...

技術服務定義. 衛生福利部109 年度所屬機關(構)就政府採購法疑義之本部. 建造費用百分比法所稱之「 建造費用」,指工程完成時之實際施工成本。 於 georx.zieloneformy.pl -

#45.公共工程技術服務契約範本

依建造費用百分比法派駐之監造人力,以「公共工程施工品質管理作業要點」及契約所要求者為原則;其超過者,雙方應依比例增加監造費用或另行議定。 如增加監造服務期間, ... 於 www.traffic.taichung.gov.tw -

#46.委託技術服務

服務項目屬附表所載不機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度,參考附表一至附表四,訂 ... 於 bonvalelec.fr -

#47.【新政府採購法律問題】規劃、設計,技術建造服務費用應如何 ...

按機關委託技術服務廠商評選及計費辦法中,附表一為建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表.DOC;附表二為公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比上限參考表.DOC ... 於 www.lawtw.com -

#48.中華民國土木技師公會全國聯合會函

定義後,機關採建造費用百分比法計費之技術服務採購案. 件,建築物工程約提高4.4%至 ... 項服務費用所占百分比,得在上述百分比合. 計值範圍內,由機關視個案特性及實際需要. 於 www.tcce.org.tw -

#49.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法修正條文

第二十九條 機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度,依附表一至附表三所列百分比以下酌定之,並應按各 ... 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#50.行政院農業委員會水土保持局函:修正本局「委託設計及監造 ...

... 費用之額度: 一、機關同意以建造費用百分比法方式,給付建造費用之百分之 予廠商,作為廠商提供第三條服務之一切費用。 二、建造費用,指工程完成時之實際施工成本 ... 於 law.moa.gov.tw -

#51.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法

建造費用百分比法 適用於性質較為單純之工程,其服務費用應按工程內容、服務項目及難易度,依附表一、附表二、附表三及附表四所列百分比以下酌定之。 前項建造費用,指 ... 於 www2.tku.edu.tw -

#52.委託技術服務 - salierifestival.it

服務項目屬附表所載不機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法計費者,其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度,參考附表一至附表四,訂 ... 於 salierifestival.it -

#53.公共工程技術服務採購契約書(草案)

(四) 超過契約內容之設計報告製圖、送審、審圖等相關費. 用。 八、 依建造費用百分比法派駐之監造人力,以「公共工程施工. 品質管理作業要點」及契約所 ... 於 www.fda.gov.tw -

#54.建造費用百分比法」說明1eb7

... 費率應按工程內容、服務項目及難易. 度,依附表一至附表四所列百分比以下酌定之,並應. 4 页. 建造費用百分比法應以工程完成時實際施工費用作為建造費用 ... 於 hxbzp.sznajderbeauty.pl -

#55.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第25 條之1及

... 法(下稱採購法). 第41 條規定變更或補充招標文件內容,並視需要延長. 等標期。 (二)履約中採建造費用百分比法計費之技術服務案,且所對應. 之工程採購採最有利標且尚未辦理 ... 於 ws.yunlin.gov.tw -

#56.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法

服務項目屬附表所載不包括者,其費用不含於建造費用百分比法計費範圍,應單獨列項供廠商報價,或參考第二十五條之一規定估算結果,於招標文件中載明固定 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#57.機關委託技術服務廠商評選及計費辦法

第二十九條. 機關委託廠商辦理技術服務,服務費用採建造費用百分比法. 計費者,其 ... 三、本表所列服務費用占建造費用之百分比,應按金額級距. 分段計算,並為編列預算之 ... 於 w2.dbas.gov.taipei -

#58.52 依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之規定

52 依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之規定,建造費用百分比法之建造費用,招標文件可載明包括有價料回收金額。(A)O(B)X. 於 www.tikutang.com