文化大學新聞系評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ChimamandaNgoziAdichie寫的 美國佬【歐巴馬推薦、《時代》百大影響人物阿迪契呈現最深刻戀情之作】 和林易澄,林傳凱,胡淑雯,楊美紅,羅毓嘉的 無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人 (增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站銘傳新聞vs文化新聞- 大學新生季板 - Dcard也說明:最近要填志願序了,一直在猶豫這兩間要怎麼排序(都是備取),也有爬過一些文,但始終還是沒有明確的答案,先列出我個人認為兩間學校的優缺點, ...

這兩本書分別來自木馬文化 和春山出版所出版 。

世新大學 口語傳播暨社群媒體學系 李佩霖所指導 鐘育騏的 報紙社論對臺灣新冠肺炎疫情之文本分析:以《自由時報》與《中國時報》為例 (2021),提出文化大學新聞系評價關鍵因素是什麼,來自於新型冠狀病毒、社論、文本分析、政府危機管理、互文性。

而第二篇論文亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 陳坤成所指導 陳尤敏的 候選人個人形象結合網路社群與廣告策略對勝選因素之探討 (2020),提出因為有 個人形象、廣告策略、網路社群、勝選因素、公民選舉的重點而找出了 文化大學新聞系評價的解答。

最後網站2023年第六屆大專校院系際盃棒球爭霸賽則補充:1, 國立臺灣師範大學體育與運動科學系(含碩士班)、運動競技學系(含碩士班) ... 16, 中國文化大學體育學系(含運動教練碩士班)、技擊運動暨國術學系.

美國佬【歐巴馬推薦、《時代》百大影響人物阿迪契呈現最深刻戀情之作】

為了解決文化大學新聞系評價 的問題,作者ChimamandaNgoziAdichie 這樣論述:

歐巴馬夏季推薦選書 美國國家書評人協會小說獎(2013) 女性小說獎決選(2014) 《紐約時報》年度十大好書(2013) 《時代》雜誌十大好書(2010-2020年代) 《時代》雜誌百大影響人物、麥克阿瑟基金會「天才獎」得主 阿迪契首部繁體中文版史詩級長篇小說 「無畏地將我們這個時代令人不安的現實揭露在眼前。」──《紐約時報》書評 一部敢於冒犯他人的作品 最貼近當代的非洲之聲 獻給所有寂寥的異鄉人 透過一段跨越三大洲的戀情, 尋覓何處為歸屬、何處為家 《美國全國公共廣播電台》、《華盛頓郵報》、《西雅圖時報》、 《O:歐普拉雜誌》、《波士頓環

球報》等媒體一致盛讚 亞馬遜1萬筆以上評分4.5星好評 Goodreads 30萬筆以上評分4星好評 「聽起來像是美國人。」為什麼是個讚美或是成就? 「純就小說而言,它的流暢好讀或會讓人誤以為缺乏深度,但其實是在『深入淺出』的『淺出』上,做足了工夫。作者很細緻地沒有讓任何冗長的歷史陳述,打斷或窒息讀者——但讀者讀完,絕對會對相關歷史,大感興趣——這就是一個小說家對文學與歷史所能有的,最佳雙重貢獻。」──張亦絢(作家)專文導讀 既辛辣又充滿同理地, 探詢種族、膚色、身分、性別。 「在白人眼中,我們全是一個模樣。」 伊菲美廬與歐賓澤在少時墜

入愛河,當他們就讀大學,伊菲美廬離開了成天處在罷課、停電、軍事獨裁的奈及利亞,飛往美國。然而,初期在美國的生活充滿挫敗,她第一次體認到,膚色的黑意味著什麼;她天生美麗的鬈髮,在他人眼中竟是不專業的表現。她沒有等到歐賓澤依約前來美國,反而開始了與白人、非裔教授的愛戀。 從小就嚮往美國文化的歐賓澤,在九一一恐攻後被拒絕了美國簽證,他轉而前往英國試圖立足,最後卻被遣返回奈國。與伊菲美廬的戀情斷了線,他與一名美麗乖順的妻子成婚,展開不如自己理想卻也只能接受的新生活。 直到有天,伊菲美廬決定返回奈國,那時的家鄉有了亮麗的商場、蓬勃的商機。剛結束一段深刻戀情的伊菲美廬,與已為人父的歐賓澤再

次相遇,他們已是跟過去截然不同的人。 《美國佬》藉由愛情探問究竟什麼是親密關係、歸屬感,並以此展開對社會現象的種種觀察,細膩呈現人們在不同文化之間的矛盾心理。書中角色不輕易評價哪一國孰劣孰優,而是讓讀者看見他們複雜的心理,以及辛勤尋覓歸屬的過程。 阿迪契接受《衛報》採訪時曾表示,她經常覺得愛情故事受到輕視,當男性寫的時候便富有政治涵義;到了女性卻僅僅只是愛情故事而已,「我們最後不都是在描寫愛情嗎?所有的文學都關於愛情。」 本書特色 .阿迪契繁體中文版本首部長篇小說:以三十萬字以上的篇幅深入角色內心。在作者的描寫中,「異鄉人」的心境不僅限於某一國族的人,而是所有曾居於

海外、有過迷惘心境的人們。 .內容穿插書中角色伊菲美廬的部落格貼文。在一邊閱讀故事情節時,也透過這些貼文理解非白人的心境、有關膚色的各種議題。這一群人身在主張多元開放的美國文化,為何仍感到強烈地被排拒? .細膩呈現奈及利亞地理疆域與思想:阿迪契深刻描繪了她的家鄉奈及利亞,讓奈及利亞能是一個複雜多面的國家,而不僅僅只是「非洲的一隅」。 .鬈髮以及膚色的抗爭:小說反覆出現非洲女性試圖燙直鬈髮、購買乳霜只為讓膚色變淺一些的掙扎。身體困境連結到心理層面,不被接受的天然秀髮,也代表著種族遭到排拒的傷痛。 .突破桎梏的女性聲音:阿迪契不隱瞞女性角色的慾望、犀利觀察,也剖析

男女相處時,女性的興趣經常隱隱受到貶低的困境。 .多元文化之下的孤寂:書中背景時值部落格興盛、社群媒體正開始蓬勃之際,無論是線上的交流,或是實體的各種聚會,均顯現了個人無法輕易融入的無力感受。 得獎紀錄 2013年 美國國家書評人協會小說獎 2013年 《紐約時報》年度十大好書之一 2013年 《芝加哥論壇報》中心地帶小說獎 2014年 女性小說獎入圍 2017年 紐約市民票選,最想讓其他人讀的一本小說! 一致推薦 張亦絢(作家)──專文導讀 吳佩如(獨立學者/美國南卡羅萊納大學比較文學博士) 胡培菱(美國華盛頓大學學術與法律寫

作教授) 徐珮芬(作家) 陳之華(作家) 陳芷儀(《The Big Issue Taiwan 大誌雜誌》主編) 畫說有一天(IG說書版主) 葉佳怡(作家/譯者) 趙又萱 Abby Ch.(作家/編輯) 好評推薦 「極其尖銳又飽富同理心……無畏地將我們這個時代令人不安的現實揭露在眼前……穩固地剖析了人類普遍的經驗。」──《紐約時報》書評 「一個廣闊的、史詩般的愛情故事……不遺餘力地呈現種族、階級議題,以及冒著高風險、以撕心裂肺的方式,在這個破碎的世界竭力尋求歸屬感。」──《O : 歐普拉雜誌》 「是對移民、美國夢、初戀的力量、不同膚色所代表

不同意義的一記響鐘…一部奇蹟。」──《美國全國公共廣播電台》 「在《美國佬》中,她以一種無情的誠實,講述這兩個國家醜陋與美麗的一面。」──《華盛頓郵報》 「理智、震懾的史詩……《美國佬》以最清楚的方法闡明,遠離家鄉是多麼孤獨。」──《波士頓環球報》 「有趣又大膽,同時如此明智。」──《舊金山紀事報》 「卓越的作品……在當代文學小說之中實屬罕見:豐富、慷慨的愛情故事,同時帶有犀利有趣的社會批判。」──《Vogue》 「《美國佬》以任何膚色的美國作家都不敢冒險的方式,直接、生動地處理美國的種族情結。」──《費城詢問報》

報紙社論對臺灣新冠肺炎疫情之文本分析:以《自由時報》與《中國時報》為例

為了解決文化大學新聞系評價 的問題,作者鐘育騏 這樣論述:

2020 年新型冠狀病毒(COVID-19)的侵襲造成人類環境重大衝擊, 各國政府的防疫政策與作為成為媒體與人民關注的焦點。有鑒於此,本研 究欲了解臺灣在 2020 年 1 月至 6 月的第一波疫情中,報紙社論如何評論 臺灣政府的防疫因應,並透過文本分析法和政府危機管理的概念,對於 《自由時報》與《中國時報》不同政治立場之報紙社論進行分析,藉此釐 清不同立場之報紙社論對政府的評論有何差異,以及探討兩者於評論政府 中所產生的互文性關係,最後則是討論社論於危機中有何種功能性。 研究結果發現, 《自由時報》與《中國時報》社論在評論臺灣政府防 疫的政策與作為中,兩者論點的差異圍繞在「國

際政治」 、 「國內政治」 、 「危機控管」 、 「國內經濟」四項主題中;並且在互文方面有「口罩相關議 題」 、 「政治凌駕於專業」 、 「武漢包機議題」 、 「援助醫療物資與兩岸關 係」 、 「仇中與抗中之民意」 、 「兩岸經濟脫鉤」 、 「臺灣參與 WHA」 、 「臺灣 的防疫成效」等部份的對話。研究者結合以上分析探討的結果,認為社論 在危機中除了具有評價政府危機管理、提供疫情資訊、提供政府建議、反 映民情之作用外,亦可能淪為基於政治立場而主觀批判的場域。但另一方 面,也因為社論具有批判性的存在,因此使得閱聽眾即使在疫情趨緩的階 段裡,還能持續以不同的觀點來看待政府防疫處理之議題。

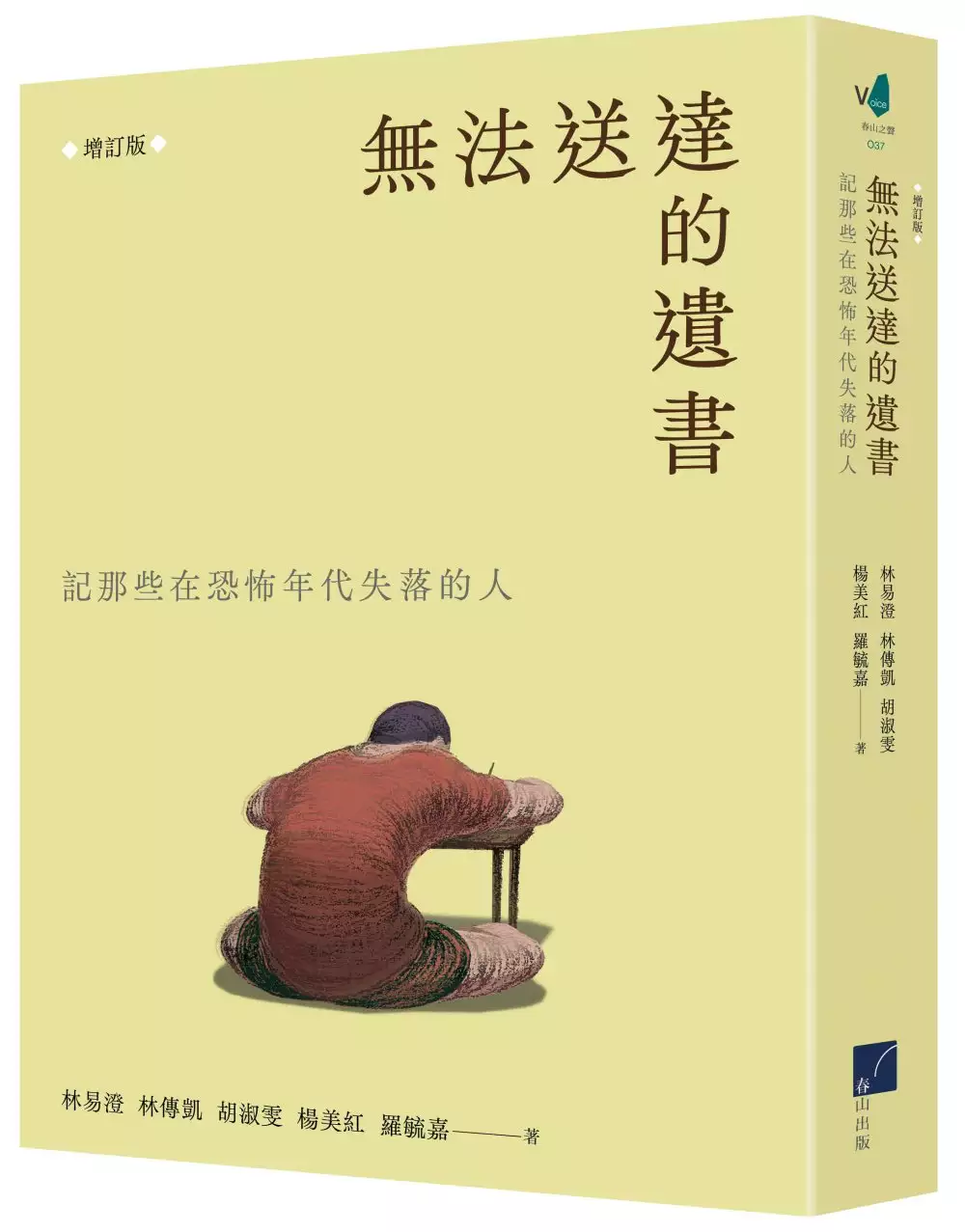

無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人 (增訂版)

為了解決文化大學新聞系評價 的問題,作者林易澄,林傳凱,胡淑雯,楊美紅,羅毓嘉 這樣論述:

遺書無語,卻是我們僅有的少數材料。 讓我們重新尋回丟失在時間裡的細節,一同延續這場記憶與遺忘的鬥爭。 ★增訂版收錄政治受難者王文培與父親王大銘故事、遺書綜合分析〈白色畫廊〉 現在已是十二點多,再六時後,我就會變成鮮血淋漓之死物。 就是二十餘年,真如一場之夢消逝地乾淨了。但是你的兒興生這人,的確是存於二十世紀,死於一九五二年六月十七日,也有快樂的、苦痛的、努力的、最少是在世上有做事的人。——一九五二年,邱興生的遺書 我要走了,我毫不感到痛苦,倒很覺達觀。短促的人生像閃爍倏然而逝的隕星,不足珍惜。然而我卻為將來留了些碩果,這一點足可慰藉。——一九五三年,王文培的遺書

沉寂幾十年的政治受難者遺書從冰冷的國家檔案重見天日,寫信的人被迫離開人世,收信的人來不及等到信,也走了。 二○○八年,一位政治受難者孫女意外在國家檔案中發現被槍決家人的遺書,開啟後續一連串「遺書歸還」運動,至少有二百零八位受難者寫下的九百零六頁文書,封存在政府機關裡,家人從不知道這些書信的存在,只知道他們的珍貴之人被迫提早從人世間離席了。「收信者」懷著疑惑、不解、悲傷、怨懟……在白色恐怖的肅殺之中踽踽獨行數十年。 這些「寫信者」是一九五○與七○年代遭槍決的青年,有些是懷抱社會主義理想的「地下黨」,有些是主張臺灣獨立建國的革命者,不同的思想,卻指向同樣的反抗之路與生命終結。他們是郭

慶、黃溫恭、劉耀廷、曾錦堂、王文培,與泰源事件當事人鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興,他們不需由後世追捧為英雄,但能為後人點一盞直視與反省歷史的燭火。 五位寫作者透過家屬訪談、歷史考證、檔案研究等方式,重現遺書所承載的白色恐怖歷史,以及家族在其後的生命裡所遭受的深刻影響。文字之外,本書也收錄珍貴的受難者遺書、信件、家庭相冊等影像。本次增訂版收錄學者林傳凱書寫一九五三年遭槍決的政治受難者王文培與父親王大銘的故事,以及對逾三十封遺書的綜合分析。 各方推薦 丘延亮、季季、陳列、唐香燕、張則周 推薦 我向讀者們推介此書,不是希望讀者們在半個多世紀後,背負或痛心於前人家屬都不得

以見的最後心聲;但求我們這些後人能夠體會臨刑前這些人明知其「遺書」很可能不為家屬所見,更可能永無得見世人之一日,卻仍不能不發聲明志的實存景況—有感於我景美獄中對摯愛親人書函從未被收到的經驗,贅言如上!──丘延亮(中原大學設計學院原住民專班以及輔仁大學心理系兼任副教授) 從一九五○年就讀永定國校開始,同鄉與他們親人的受難故事伴著我懷疑,驚恐,成長。即使長大離鄉,即使今已年老,他們的故事從未在我的記憶裡消失;甚且不曾有一日消失。──季季(作家) 這些生命故事,這些作者的書寫,都在似乎被歸檔化和研究論述化的書寫之外,別致而生動地提升了我們對這一段不遠的過去歷史的認知和感情。──陳列(作家

) 本書用字遣詞的謙沖謹慎,以及唯恐落入主觀臆測的態度,令人敬佩。雖然這只是對少數幾位受難者的陳述,但我願向讀者大力推薦,尤其年輕的一代更應該瞭解半個世紀之前臺灣這段重要歷史的真相。──張則周(板橋社區大學主任、臺大農化系兼任教授) 在恐怖年代失落的人,彷彿是空無的存在,但確實曾經存在過。他們存在的意義,或許會逐漸顯現。通過一次比一次深入的努力,我們這個時代的人或許會有能力為他們譜寫出安魂曲。──唐香燕(作家)

候選人個人形象結合網路社群與廣告策略對勝選因素之探討

為了解決文化大學新聞系評價 的問題,作者陳尤敏 這樣論述:

在資訊充分的科技時代中,民主政治選舉與候選人個人形象、廣告策略、網路社群經營對勝選因素的關係程度,是一有趣且值得探討的議題。本研究旨在探討受試者對候選人個人形象認知、廣告策略與網路社群經營等因素,對影響勝選因素的關係程度,並分析選民對候選人所提出之競選廣告是否會影響對該候選人的勝選因素?而候選人的個人形象是否會影響選民投票給該候選人的意願,並且瞭解候選人網路社群經營策略,對影響勝選因素的關係程度。其次是分析不同背景變項之受試者對候選人的個人形象偏好程度。本研究方法以文獻探討法,廣泛蒐集相關理論文獻以建立受測者個人形象、廣告策略、網路社群經營和勝選因素之理論基礎,並由相關研究文獻產出問卷之題項

內容,並採問卷調查法進行第一手相關資料之蒐集。問卷調查對象以中部地區一般18歲以上之公民為受測對象,採便利抽樣方式選出300位訪調對象,最後回收樣本為250份。問卷回收後,採描述性統計、t 檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關與迴歸分析等,進行資料分析。本研究結果如下:一、部分受訪者人口變項與候選人個人形象、網路社群與廣告策略有顯著差異存在。二、部分受訪者人口變項與勝選因素有顯著差異存在。三、候選人個人形象、網路社群、廣告策略與勝選因素有顯著相關存在。四、網路社群、廣告策略結合候選人個人形象對勝選因素具中介影響效果。 本研究根據上述研究結果對候選人之網路社群、廣告策略等提出建議,以供未

來選戰候選人選舉策略規劃之參考。

想知道文化大學新聞系評價更多一定要看下面主題

文化大學新聞系評價的網路口碑排行榜

-

#1.2023企業最愛大學排名!10大熱門科系、熱門系所你該怎麼選?

8. 中興大學, 長庚大學, 台北護理大學, 醒吾科技大學. 9. 臺灣師範大學, 中國文化 ... 於 transfertest.pixnet.net -

#2.中國文化大學新聞學系- 110年大學| 科大交叉查榜-www.com.tw

大學 申請交叉查榜,提供依大學校系、高中班級、姓名、准考證批次、考區,等多功能快速榜單查詢服務. 於 www.com.tw -

#3.銘傳新聞vs文化新聞- 大學新生季板 - Dcard

最近要填志願序了,一直在猶豫這兩間要怎麼排序(都是備取),也有爬過一些文,但始終還是沒有明確的答案,先列出我個人認為兩間學校的優缺點, ... 於 www.dcard.tw -

#4.2023年第六屆大專校院系際盃棒球爭霸賽

1, 國立臺灣師範大學體育與運動科學系(含碩士班)、運動競技學系(含碩士班) ... 16, 中國文化大學體育學系(含運動教練碩士班)、技擊運動暨國術學系. 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#5.傳統文化擦出創意新火花!明道大學北斗縣定古蹟辦「流‧留 ...

(觀傳媒彰化新聞)【記者陳雅芳/彰化報導】明道大學中華文化與傳播學系結合北斗縣定古蹟辦理傳統文化擦出創意新火花,即日起至4月13日止舉辦「流‧留」 ... 於 www.watchmedia01.com -

#6.文大新聞系首度戶外畢典院長胡幼偉勉勵畢業生

本報訊文化大學新聞學系第56屆畢業生畢業典禮於6月11日在新聞系系館外舉行,這是新聞系突破傳統室內畢業典禮, […] 於 tw.tech.yahoo.com -

#7.台師大台文所舉辦林榮三文學講座音樂與台灣俗文學重振「唸歌 ...

3月28日國立台灣師範大學台灣語文學系舉辦〈周定邦-歌仔冊佮台灣文學〉講座, ... 台師大台文所舉辦林榮三文學講座音樂與台灣俗文學重振「唸歌」文化. 於 www.setn.com -

#8.全民查假會社》看懂民調:六都市長滿意度蔣萬安最低學者

專家分析:. 中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲解讀:. TVBS民意調查中心過去有定期發布民調,在 ... 於 today.line.me -

#9.[問題] 想請問文化大學好不好- 看板SENIORHIGH

因為填志願的關係想請問大家文化大學好不好因為我是高雄人我很多同學都覺得文化不是很好的私立大學我是想念廣告新聞或是大傳這三個科系以文化來說不 ... 於 www.ptt.cc -

#10.元宇宙傳播科技大爆發40歲以下最期待娛樂功能發展 - 聯合報

中國文化大學廣告學系即起推出畢業展「心觀世代NuSight Generation」,並發布「疫情下傳播科技大爆發!就你還... 於 udn.com -

#11.中國文化大學新聞暨傳播學院錄取分數 - TUN大學網

透過學測、分科測驗(指考)、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數及錄取人數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解中國文化大學 新聞學系(暨研究所) 的校系 ... 於 university.1111.com.tw -

#12.中國文化大學新聞系簡介 - YouTube

一、組員:王馨儀陳品絜鄭晏如陳楚云楊佩庭陳俊宇二、影片目的: 透過訪問 文化大學新聞系 系主任和在學生,展示 文化大學新聞系 ,在大一到大四各階段的 ... 於 www.youtube.com -

#13.發揮好民間科技獎項“社會評價”作用

通過更加科學合理的獎勵體系,促成更加生動的創新創造局面,中國高水平的科技自立自強,春山可望、未來可期。 (作者:李思輝,系華中科技大學新聞評論 ... 於 theory.people.com.cn -

#14.中國文化大學新聞學系

中國文化大學新聞學系, Taipei, Taiwan. 1202 likes · 27 talking about this · 94 were here. 歡迎來到中國文化大學新聞學系官方facebook專頁。 於 www.facebook.com -

#15.文化大學新聞系評價 - Les Ponettes

學校象徵校徽. 中國文化大學新聞暨傳播學院(英語:Chinese Culture University College of Journalism大學部現有新聞學系、資訊傳播學系、廣告學 ... 於 lesponettes.fr -

#16.史博館「守護·時光」儀式感念林柏亭捐贈林玉山畫作58件

文化 部常務次長李連權及史博館長梁永斐共同揭開序幕,中華文化總會秘書長李厚慶、林玉山老師的學生國立臺灣師範大學美術學系名譽教授鄭善禧、國立臺灣 ... 於 www.moc.gov.tw -

#17.中国新闻传播教育年鉴(2016) - Google 圖書結果

经过多年努力逐步形成了新闻学原理研究、新闻传播实务与文化研究、台港澳新闻研究、中西新闻比较研究、新闻 ... “七五”期间,新闻系就承担了当时国家教委组织的新闻学 ... 於 books.google.com.tw -

#18.#問題文化大學新聞學系好嗎| 課業板| Meteor 學生社群

個申上了文化新聞想知道學校給予新聞系的資源好嗎? 系上的學風如何? 業界或社會對於文化新聞的評價等如果知道的人能給予我一些想法我會很感謝!! 於 meteor.today -

#19.能源法律系列課程「氣候變遷因應法之修法重點觀察」

地點:中國文化大學大新館圓形演講廳(一) ... 及線上(microsoft teams)同步進行主持人:方元沂教授(中國文化大學法律學系教授暨永續創新學院院長) 於 www.moea.gov.tw -

#20.國立臺灣藝術大學

專業藝術教育/ Professional Arts Education · 博士班. 美術學系當代視覺文化博士班 · 書畫藝術學系博士班 · 日間碩士班. 美術學系日間碩士班 · 在職碩士班. 美術學系在職碩士 ... 於 www.ntua.edu.tw -

#21.老是把「學歷」掛在嘴邊!畢業生引以為傲的10所大學 - 風傳媒

... 鼓勵學弟妹,「衷心祝福你們每個人都能享受大學生活,用力唸書、用力玩」,也讓網友羨慕直呼「我也好想當你學妹」、「聽到你是文化新聞系真的好開心,學長好棒」。 於 www.storm.mg -

#22.文化大學新聞系評價

「我們學校在大陸的水平絕對比文大高很多。 學年度特殊選才錄取標準中國文化大學新聞學系. 中國文化大學新聞暨傳播學院(英語:Chinese Culture ... 於 yenona.meblewab.pl -

#23.中國文化大學新聞學系 - ColleGo!

ColleGo! 大學選才與高中育才輔助系統,自主驅動、適性揚才,找到適合你的學群學類與學系. 於 collego.edu.tw -

#24.文化市場與藝術票房 - Google 圖書結果

... 加州拉汶大學公共行政學博士經歷:國立空中大學公共行政學系系主任兼文化行政學類 ... 大學新聞研究所碩士中國文化大學新聞系學士現任:中國廣播公司新聞部記者 文化 ... 於 books.google.com.tw -

#25.產學合作掌握就業趨勢龍華觀休系畢業生深獲企業青睞與肯定

龍華科大校長葛自祥則強調,學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念,定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#26.Home - 國立雲林科技大學YunTech

國立雲林科技大學以「務實致用的科技大學典範」為發展願景,規劃在學生培育、教師發展、大學貢獻、國際影響力四個層面上有卓越的表現。 於 www.yuntech.edu.tw -

#27.【榜單】佛光大學112學年度大學個人申請入學招生- 各校系 ...

【榜單】佛光大學112學年度大學個人申請入學招生- 各校系通過第一階段篩選名單 ... 文化資產與創意學系 ... 資訊應用學系(資訊系統與智慧應用組). 於 website.fgu.edu.tw -

#28.教學單位 - 國立清華大學

理學院 · 數學系 · 物理學系 · 化學系 · 統計學研究所 · 天文研究所 · 理學院學士班 · 先進光源科技學位學程 · 計算與建模科學研究所 · 量子科技暨尖端材料博士學位學 ... 於 www.nthu.edu.tw -

#29.培育電視主播近40人世新大學新聞系成主播搖籃- 生活- 中時

世新大學最近也出版《主播的搖籃─世新大學新聞學系》專冊,記錄這些優秀的校友主播,從新聞系學生到獨當一面的電視主播,他們的學習心得及奮鬥歷程。 於 www.chinatimes.com -

#30.歡慶東吳建校123年校慶日文系系友回娘家 - 東吳大學

【日本語文學系訊】. 東吳大學建校123年校慶開幕典禮暨運動大會於112年3月18日(星期六)熱鬧登場。是日配合校慶活動,本校日文系也於茂豐講堂舉辦一年 ... 於 www-ch.scu.edu.tw -

#31.文化大學大眾傳播學系Dcard. 中國文化大學

文化大學 大眾傳播學系評價的評價費用和推薦,在DCARD、EDU. TW、PTT. ... 中國文化大學新聞暨傳播學院(英語:Chinese Culture University College of ... 於 nmd.baionakoaresidence.fr -

#32.網路新聞群組與政策議題形成互動之研究 - 第 191 頁 - Google 圖書結果

五一 L 一七附錄五研究小組成員:沈慧聲先生(中國文化大學新聞所所長)林美惠女士(中國文化大學新聞系講師)陳建安先生(研究助理)本會列席人員:王科長麗芳孫科長百佑關 ... 於 books.google.com.tw -

#33.中國文化大學新聞暨傳播學院. 文化大學大眾傳播學系評價

文化大學 大眾傳播學系主任王翔郁說,苛扣教師年終已算「客氣」,不少則是. ... 大众传播学系-中国文化大学中國文化大學新聞暨傳播學院大眾傳播學系 ... 於 xwz.floristeriaentreflores.es -

#34.職缺查詢 - 教育部大專教師人才網

中國文化大學人事室 中國文化大學112學年度新聘教師公開徵求人才(藝術學院美術學 ... 中原大學人事室 中原大學電機工程學系徵聘專任助理教授級(含)以上1名 桃園市中壢 ... 於 tjn.moe.edu.tw -

#35.中國文化大學新聞系60周年系慶 - 蕃新聞

新聞 學系主任郭文平介紹新書發表(上圖),將各屆的學長説說對系上期許,編輯成一書,為文大新聞系一甲子做見證。 會中,郭主任致贈感謝狀,到場有十位, ... 於 n.yam.com -

#36.文化大學大眾傳播學系評價的評價費用和推薦,DCARD、EDU ...

因為填志願的關係想請問大家文化大學好不好因為我是高雄人我很多同學都覺得文化不是很好的私立大學我是想念廣告新聞或是大傳這三個科系以文化來說不知道好不好? 於 learning.mediatagtw.com -

#37.育兒生活 09月號/ 2017 第328期 教師節特別企劃,我是媽媽也是老師 Teacher,Mother,Hero

主播,她甜蜜蜜地說,現職:東森新聞主播學歷:文化大學新聞系今主寸上山、十,經歷:東森新聞台主播「平時先生都會幫她沖蠶*主持人東森新聞S台《戀戀溫泉》主持人一杯 ... 於 books.google.com.tw -

#38.中國文化大學新聞學系- 科系介紹、課程與相關科系 - 104職涯導航

本系以培育具備獨立思考與人文素養之現代化新聞專業人才為宗旨,並以「多元化人文素養與思考能力」與「核心新聞傳播專業意理與實務」為教學研究與課程設計之核心精神。 於 guide.104.com.tw -

#39.新闻传播专业,去中国文化大学还是铭传大学(台北校区)好?

新闻 的话推荐去世新。文大虽然新闻不错,但是和世新还有点差距吧。 但是文化的风景非常漂亮。学校在阳明山,可以俯瞰全台北的景致。建筑多是学校建筑系教授自行设计 ... 於 www.zhihu.com -

#40.學術單位 - 國立中山大學

政治經濟學系 · 經濟學研究所 · 政治學研究所 · 教育研究所 · 社會學系 · 中國與亞太區域研究所 · 師資培育中心 · 高階公共政策碩士學程在職專班(EMPP) ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#41.ESG人才夯4/企業追永續但「人才」呢?大學開設學程因應

大專院校紛紛開設永續相關學分學程,對此,文化大學永續創新學院院長方元沂表示, ... 方元沂分享,今年4月,他將與文大的資訊傳播學系副教授兼學務長 ... 於 www.nownews.com -

#42.中華民國新聞年鑑 - 第 1991 卷 - 第 302 頁 - Google 圖書結果

國立政治大學新聞研究所博士班 26.輔仁大學大眾傳播研究所 27.淡江大學大眾傳播學系 28.中國文化大學印刷研究所 29.政治作戰學校新聞研究所 30.中國文化大學新聞研究所 ... 於 books.google.com.tw -

#43.不要來讀文化大學的理由- Zuvio 校園話題

不要念文化的理由??,1. 好不容易搶到外系夯課,會被該系以本系優先無通知退選,2. 有事沒事仰德大道都在塞車,只要一塞車馬上就遲到另外仰德大道車禍很多 ... 於 irs.zuvio.com.tw -

#44.新聞傳播 - 社會教育學系- 國立臺灣師範大學

相關系所. 中研院調查研究工作室 · 台灣新聞記者協會 · 文化研究學會 · 輔仁大學 ... 義守大學大眾傳播學系 · 靜宜大學大眾傳播學系 · 中國文化大學新聞學系暨研究所 ... 於 www.ace.ntnu.edu.tw -

#45.申請入學81.71%通過一階!台大最低37級分就上醫學系59級分 ...

【記者陳明萱/台北報導】大學個人申請一階篩選結果今(3/30)出爐, ... 尤其最後2天是周末提醒考生多加留意,按各校學系要求上傳備審資料後一定要 ... 於 tw.nextapple.com -

#46.中國文化大學新聞系60周年系慶 - 藍雀新傳媒

新聞 學系主任郭文平介紹新書發表(上圖),將各屆的學長説說對系上期許,編輯成一書,為文大新聞系一甲子做見證。 會中,郭主任致贈感謝狀,到場有十位, ... 於 taiwanmagpie.com -

#47.「我的餘生,可能會一直困在貧窮深淵中」——「下流博士」悲歌

牛津大學是泰晤士世界大學排名(THE)2023年度排行第一的大學。 ... 《經濟學人》寫道,多年來,牛津的個人主義文化、支離破碎的學院結構、定期契約 ... 於 www.cw.com.tw -

#48.中國文化大學 新聞學系- 大學推甄面試考古題題庫 - 南港高中

大眾傳播學群 > 新聞學類 > [中國文化大學 新聞學系]. 資訊學群, 工程學群, 數理化學群, 醫藥衛生學群, 生命科學學群, 生物資源學群, 地球與環境學群, 建築與設計學群 ... 於 user.nksh.tp.edu.tw -

#49.中國文化大學新聞暨傳播學院 - 维基百科

1983年:增設新聞學系碩士班。 1986年:創立廣告學系,為全台第一所創立廣告系之大專院校。 1989 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.中國文化大學新聞暨傳播學院(@ccujoucom) • Instagram ...

中國文化大學新聞暨傳播學院. 本院成立於民國78年,為國內首先進行全方位傳播專業教育的獨立學院。新聞、大傳及資傳系歷史悠久,已逾半世紀,廣告學系則為全國首創;四 ... 於 www.instagram.com -

#51.文化大學經濟系評價 - HuoletonAuto.fi

藤子f 不二雄的并行空间; 134; 10; 23 臺北大學會計學系(改採) 1 2 1; 圖為大學生上電腦課示意照。 111396 台北市士林區華岡路55 號中國文化大學經濟 ... 於 huoletonauto.fi -

#52.文化大學大眾傳播學系分數. 【最受歡迎大學排名】熱門公私立 ...

大众传播学系-中国文化大学中國文化大學新聞暨傳播學院大眾傳播學系必修科目表必修. 112年度國立臺灣藝術大學高等教育深耕計畫「藝術星火計畫」徵選收 ... 於 zjx.psychoterapiadlaciebie.pl -

#53.6所台灣大學上榜世界百大!你讀的大學是企業最愛TOP10嗎?

大學 排名2023-最新!2023企業最愛大學排名公告了,你的學校在這上面嗎?還想知道THE世界大學排名、THE泰晤士亞洲大學排名?立即點我查看大學 ... 於 www.long-men.com.tw -

#54.學術單位一覽 - 國立臺灣大學

#{t('academics.pagelistTitle')}圖片. 搜尋. 文學院. 文學院. 中國文學系 · 外國語文學系 · 歷史學系 · 哲學系 · 人類學系 · 圖書資訊學系 · 日本語文學系 · 戲劇學系. 於 www.ntu.edu.tw -

#55.文大新聞系任中天換照鑑定人遭攻擊李惠仁批校方無動於衷憤辭 ...

李惠仁指出,在兩篇報導刊登之後,各種對陳慧蓉副教授的惡意攻擊紛紛出籠,然而,收到系友會聲明的文化大學新聞學系、傳播學院,卻無動於衷。 李認為, ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.中國文化大學新聞學系112年個人申請 - University TW

提供112年中國文化大學新聞學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供111年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#57.新聞系學生出走潮? 媒體慘況成關鍵 - 小世界周報- 世新大學

文化大學新聞 學系主任胡幼偉表示,新聞人才流失的最主要原因為新聞工作壓力大,隨時受到社會大眾的監督,工作時間不定,卻沒有得到相對的報酬,在低薪、 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#58.新聞學系| 大學問- 升大學找大學問

中國文化大學新聞學系以培育具備獨立思考與人文素養之現代化新聞專業人才為宗旨,並以「多元化人文素養與思考能力」與「核心新聞傳播專業意理與實務」為教學研究與課程 ... 於 www.unews.com.tw -

#59.首頁| 中國文化大學新聞學系

文化大學新聞系 成立於民國52年,以培育深具獨立思考與人文素養之現代化新聞專業人才為宗旨,並以「核心新聞傳播專業意理與實務」及「多元化人文素養與思考能力」為教學 ... 於 jou.pccu.edu.tw -

#60.學者分析「這件事」是訊號蔡英文麥卡錫會面可能有變數

中山大學政治學研究所教授廖達琪指出,美國取消蔡英文總統簡報和蓬佩奧未 ... 文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示,蔡英文訪美是在中美博弈 ... 於 www.ctwant.com -

#61.銘傳大學| 亞洲第一所美國認證大學

銘傳大學,是一所由家族興辦的私立大學,校址位於臺北市士林區、桃園市龜山區及金門縣等地,1957年由包德明伉儷創辦,現任校長為沈佩蒂博士。「銘傳」校址, ... 於 web.mcu.edu.tw -

#62.中國文化大學新聞系「第七屆新像攝影大賽」

中國文化大學新聞系「第七屆新像攝影大賽」. * 活動對象:全國大專院校(包含研究生、空中大學)及全國高中職學生 * 收件主題:紀實攝影 * 報名費用:150 /件 於 infocom.asia.edu.tw