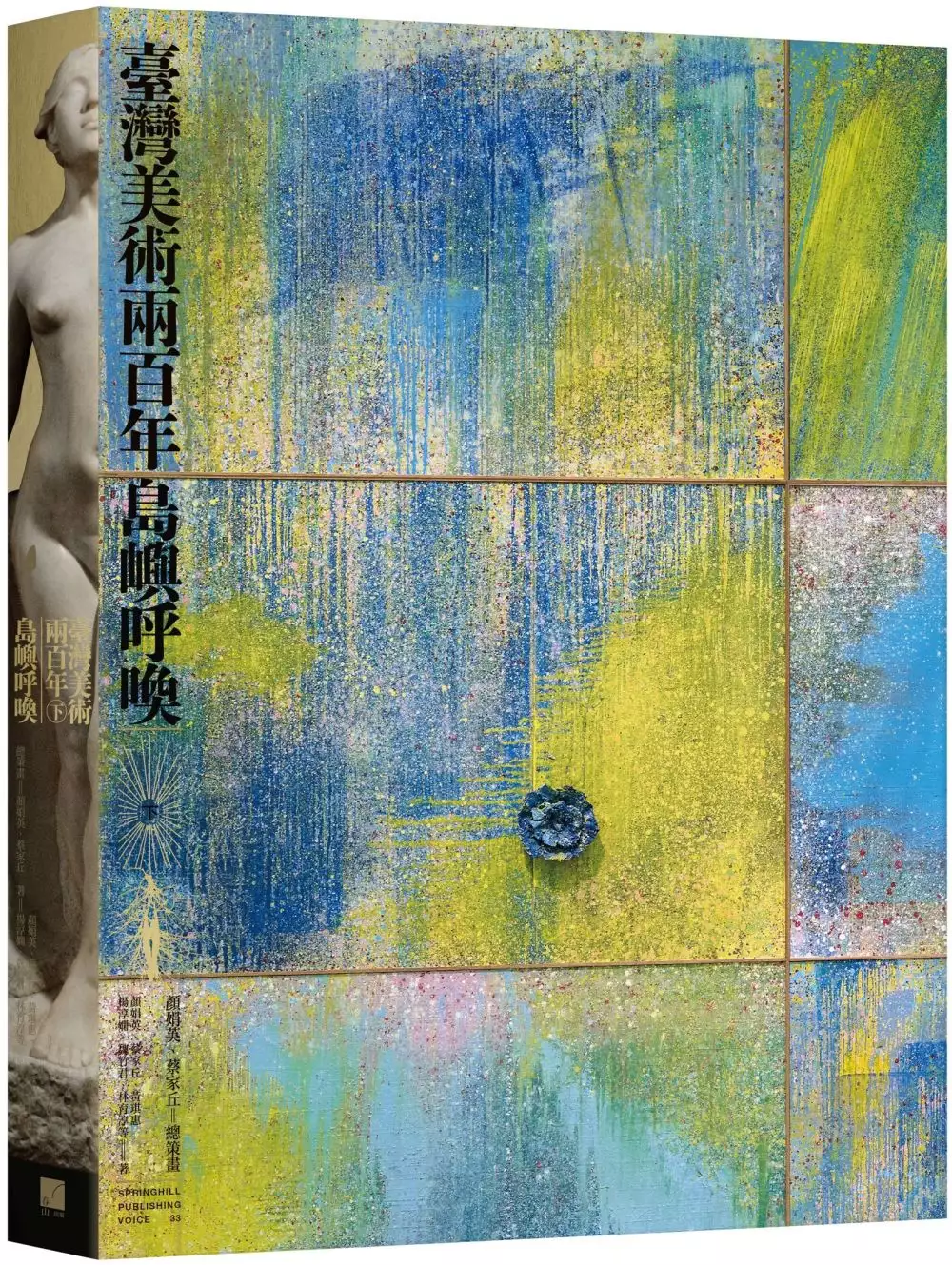

歷史 博物館 席德進的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君等23人撰寫的 臺灣美術兩百年(上下冊套書) 和顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君,林育淳等撰的 臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚都 可以從中找到所需的評價。

另外網站席德進SHIY De-Jinn – Apollo art gallery也說明:「席德進特選展」,於阿波羅、版畫家、龍門等三家畫廊舉行,臺北「席德進畫展」,國立歷史博物館,臺北 1980「席德進的山水」水彩畫個展,阿波羅畫廊,臺北 1979 個展 ...

這兩本書分別來自春山出版 和春山出版所出版 。

長榮大學 美術學系碩士班 黃銘祝所指導 蔡佳蓉的 詩意府城 – 臺南古蹟意象 蔡佳蓉創作論述 (2021),提出歷史 博物館 席德進關鍵因素是什麼,來自於臺南、古蹟、歷史、意象、繪畫。

而第二篇論文國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系 郭博州所指導 戴依岑的 指色.符號-戴依岑創作論述 (2021),提出因為有 指色、符號、能指、所指、吉祥圖案的重點而找出了 歷史 博物館 席德進的解答。

最後網站席德進素描集的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo則補充:席德進 素描集(1955~1966 ) 55.9.25 有泡水痕+ · [賞書房] 民國87年@ 國立歷史博物館《館藏席德進素描特.

臺灣美術兩百年(上下冊套書)

為了解決歷史 博物館 席德進 的問題,作者顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君等23人撰 這樣論述:

「不朽的青春」展覽研究團隊再出擊! 用120件作品,講臺灣200年的藝術與藝術家故事。 ◆ 「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」 面對這個問題,我們往往不知如何回答。這背後當然有許多從教育到歷史上的原因,但其中最關鍵的可能是──我們根本不知道臺灣美術史上有過哪些精采作品和人物。 鑒於一般大眾長期對於臺灣美術史非常陌生,「不朽的青春」展覽研究團隊決定再出擊,集結兩年多來的研究成果,化身親切導覽,向來訪觀眾述說一個又一個屬於臺灣自己的「藝術的故事」。《臺灣美術兩百年》猶如一場紙上特展,讀者只需翻開書頁便能飽覽從清代到當代,因臺灣而發生的豐富藝術傑作。 然而光是「看見」作品

並不足夠,讀者還必須對於作品產生的脈絡有所認識,才能真正「看懂」作品。因此,本書不同於常見藝術史著重在解析藝術表現形式,更重視描繪藝術家的個人生命歷程與身處時代背景,供讀者參照,以加深對作品的理解。 《臺灣美術兩百年》也是一個主題性策展,不單純依據年代呈現,而是美術史學者帶著歷史意識與問題意識重新觀看臺灣藝術史上的許多經典作品,使之向外延伸,觸及了傳統與現代、本土與殖民、冷戰與戒嚴、性別、家國想像等多元課題。 透過上述面向,相信讀者閱畢本書後,當再有人問起:「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」你不只可以輕易給出好幾個答案,還能興高采烈與之分享你喜歡他們的種種理由! 全書上下兩冊分成十

二章,選件共120件(另有補充附圖數十餘),獨立介紹了108位藝術家。各章開頭均有長文導讀,引導讀者進入該章主題。上冊「摩登時代」六章主題依序為:傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女;下冊「島嶼呼喚」六章則是:山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園。 === 臺灣是天然物產相當豐饒的土地,有稻米、茶葉、砂糖等,實在是無盡的寶藏。一旦踏入山地,到處都是千古未曾開發的處女林。真是發揮著山紫水明,與天然之美。 我覺得在富有如此自然美的臺灣,沒有誕生固有的藝術,實在是不可思議的事。親近並成長於這自然美的

人們,腦海中不會沒有愛美的心理。──黃土水(〈甘露水〉、〈少女〉胸像創作者) === ■上冊「摩登時代」以日治時期最早的現代藝術家為核心,往前追溯清代書畫傳統,往後從殖民現代性,銜接到二戰結束後政權的再次變化。我們會看到黃土水1920年成為首位入選帝展的臺灣創作者,而臺灣在沒有專門美術學校的情況下,一代代美術青年如何藉由留學與參加官方美術展覽會追求夢想。他們的舞臺遍布日本、中國甚至法國,吸取世界與東亞的風潮,展現專屬於臺灣的色彩。然而到了戰後,日治時期的東洋畫與傳統國畫陷入長達三十年的正統之爭,政治的壓迫也使臺灣美術頻受頓挫,走過摩登時代的臺灣美術就此進入另一個階段。(獨家收錄首次

翻譯的黃土水1923年〈過渡期的臺灣美術〉一文。) ■下冊「島嶼呼喚」以藝術家對山海國土的探索開啟視野,回顧日治時期並鳥瞰戰後至當代,從觀音山到太魯閣、中央山脈與玉山、屏東大武山,從花蓮港口海岸到臺東金樽海岸,島嶼的山海意象逐漸拓展的過程。接著下山離海來到冷戰現場,看50、60年代的臺灣「抽象畫」,為何竟會被現實政治貼上「共黨」標籤。70年代畫風又是一變,從抽象轉為具象寫實,如此急遽轉變的原因及其意義,將透過藝術家的理念與作品實踐來闡釋。80年代民主運動風雲動盪,深刻刺激藝術家,他們把對社會的批判與關懷貫注在作品中。解嚴後的90年代,針對本土文化內涵,藝術界以作品乃至文字展開激烈交鋒,急

切探問「我是誰」、「何謂臺灣」。自我與家國、本土與西化,難道總是二元對立無法調和?問題沒有終極答案,全書提供了藝術自身的獨特回答。 本書特色 ▌結合臺灣不同世代的美術研究者群體之力,以深入淺出的文字,匯整至今的美術研究成果,是奠基在扎實史料基礎上的美術史。 ▌以公共機構典藏的作品為主,但亦選入重要且不易取得的私人藏品。 ▌重視藝術家生平、師承與往來關係,把作品與創作者放回當時的時空背景。不只對單一作品與藝術家進行詮釋,更呈現藝術家的群像與時代。 名人推薦 ▲ 黃土水說:「出生在這個國家便愛這個國家。」而黑格爾說:「這裡有玫瑰花,就在這裡跳舞吧!」在臺灣政權更迭的歷史

洪流裡,藝術家們從來都不是因為擁有自由才創作,而是因為創作才邁向自由。藝術始終是自由價值的展現,追求藝術自由,進而追求作為人的自由,開啟了時代的自覺與自我追尋。《臺灣美術兩百年》,說的是「他們」在這塊土地上以藝術開展的心靈歷史,但其實也是「我們」形塑自我面貌的故事。設若再過兩百年回望,我相信《臺灣美術兩百年》會是臺灣美術史與文化認同重建的重要里程碑,讓我們知道臺灣人如何走過來,又該往何處去尋覓更寬廣的未來。──鄭麗君(前文化部長、青平台董事長)

歷史 博物館 席德進進入發燒排行的影片

2016廣東革命歷史博物館暨廣州近代史博物館位於廣東省廣州市越秀區陵園西路2號烈士陵園內,於1959年10月1日首次對外開放,館址原為1909年設立的廣東諮議局。1911年11月9日,廣東各界代表在該處宣布廣東脫離清政府獨立,並成立都督府,推選胡漢民為都督。1921年5月,孫中山在此宣誓就任非常大總統。1925年10月,中國國民黨中央黨部由越秀南路的惠州會館遷至此處。1926年1月、5月1日、5月15日、10月15日,中國國民黨在此地分別召開第二次全國代表大會、第三次全國勞動大會、第二屆二中全會、中央委員會暨各省區代表聯席會議。1927年,中國國民黨中央委員會和國民政府回遷武漢,此地成為中國國民黨廣東省黨部。1927年1月,由毛澤東開辦的《政治周刊》在這裡創刊。1949年後,此地作為中國共產主義青年團廣東省委員會的所在地。1958年5月,經廣州市人民政府批准,在此地籌建廣東革命歷史博物館,由時任廣州市市長葉劍英題名。1959年10月1日,博物館舉行《廣東人民革命鬥爭陳列展覽》並首次對外開放。1966年6月,因文化大革命開始,博物館被當局關閉,直至1980年3月才恢復開放。1986年對展出內容作出修改,1987年正式開放。1993年博物館建築因被判為危房而關閉維修。1994年廣州市人民政府撥出資金修復,1996年重新修復大樓屋面殼體;7月23日,廣州編制委員會批准建立廣州近代史博物館,兩塊館牌同一館舍,內容著重反映1840至1949年廣州的政治、經濟、衛生、教育、文化、民俗等各方面的歷史概況。1999年7月27日,博物館獲確定為第五批廣州市文物保護單位;2002年7月被廣東省人民政府確認為第四批廣東省文物保護單位。2006年被確認為第五批全國重點文物保護單位。博物館分為主樓、荷花池和石橋三部分,主樓占地2500平方米,樓高兩層,屬於磚木、鋼樑柱結構的西方羅馬式議會建築,大門為弧形門廊,正中築有4根仿歌德式柱。1998年,原通往中山三路的大門被拆除,進出博物館均須使用烈士陵園正門。展館內設有《近代廣州》大型陳列,陳列分兩部分。

第一部分:百年風雲展覽設於博物館一樓,主要展示在廣州多次發生的中國歷史重大的事件,並復原1921年孫中山宣誓就任非常大總統時的禮場。第二部分:日趨近代化的中心城市,主要介紹廣州各方面的近代發展歷程。廣東革命歷史博物館現管轄18個革命舊址、古建築和近代歷史文化遺跡,主要有:黃埔軍校舊址、中華全國總工會舊址、廣州公社舊址、中共廣東區委舊址、越南革命青年同志會舊址以及反映近代廣州歷史文化遺跡的廣東諮議局舊址、黃埔海關分關舊址,外國人墓地、大坡地炮臺、白鶴崗炮臺等。其中廣東諮議局舊址、黃埔軍校舊址、中華全國總工會舊址、廣州公社舊址為全國重點文物保護單位,另外有省級文物保護單位3個,市級文物保護單位1個。

詩意府城 – 臺南古蹟意象 蔡佳蓉創作論述

為了解決歷史 博物館 席德進 的問題,作者蔡佳蓉 這樣論述:

本論述以古蹟的意象呈現古蹟文化的歷史意義,進而認同自我與鄉土文化的內涵;以藝術創作來探討台灣臺南的歷史與古蹟建物的印象,將臺南在地文學與古蹟的故事融入在本文作品中,藉由作品的故事與觀者產生連結與共鳴。在文獻探討方面,透過文獻的蒐集將前輩藝術家、當代藝術家、文學家與臺南古蹟、地景、人文歷史及城市之間的相關作品以歷史脈絡來呈現。探討藝術家們創作的時空背景所傳達對於故鄉場景的記憶與感受,如何呈現在作品上並分析其形式內容。在藝術創作方面,溫故而知「新」,藉由藝術家對臺南古蹟、地景的畫作來溫故,進而轉換為自己的感知,重新建構「新」的元素,從中求變創新。透過創作讓作品與觀者產生時間與空間的對話,讓觀者在

觀看作品時,不是單向的「看」作品而已,而是讓觀著意識的參與建立在另一個意象的創作空間裡,是自己與自己在現在與過去交織的時空中互相對話與激盪。而「未來」也將由各形各色的「我們」拼貼而成,雖然充滿了未知,但也因此有著無窮的可能性。

臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚

為了解決歷史 博物館 席德進 的問題,作者顏娟英,蔡家丘總策畫,顏娟英,蔡家丘,黃琪惠,楊淳嫻,魏竹君,林育淳等撰 這樣論述:

「不朽的青春」展覽研究團隊再出擊! 用120件作品,講臺灣200年的藝術與藝術家故事。 ◆ 「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」 面對這個問題,我們往往不知如何回答。這背後當然有許多從教育到歷史上的原因,但其中最關鍵的可能是──我們根本不知道臺灣美術史上有過哪些精采作品和人物。 鑒於一般大眾長期對於臺灣美術史非常陌生,「不朽的青春」展覽研究團隊決定再出擊,集結兩年多來的研究成果,化身親切導覽,向來訪觀眾述說一個又一個屬於臺灣自己的「藝術的故事」。《臺灣美術兩百年》猶如一場紙上特展,讀者只需翻開書頁便能飽覽從清代到當代,因臺灣而發生的豐富藝術傑作。 然而光是「看見」作品

並不足夠,讀者還必須對於作品產生的脈絡有所認識,才能真正「看懂」作品。因此,本書不同於常見藝術史著重在解析藝術表現形式,更重視描繪藝術家的個人生命歷程與身處時代背景,供讀者參照,以加深對作品的理解。 《臺灣美術兩百年》也是一個主題性策展,不單純依據年代呈現,而是美術史學者帶著歷史意識與問題意識重新觀看臺灣藝術史上的許多經典作品,使之向外延伸,觸及了傳統與現代、本土與殖民、冷戰與戒嚴、性別、家國想像等多元課題。 透過上述面向,相信讀者閱畢本書後,當再有人問起:「你有喜歡的臺灣藝術家嗎?」你不只可以輕易給出好幾個答案,還能興高采烈與之分享你喜歡他們的種種理由! 全書上下兩冊分成十

二章,選件共120件(另有補充附圖數十餘),獨立介紹了108位藝術家。各章開頭均有長文導讀,引導讀者進入該章主題。上冊「摩登時代」六章主題依序為:傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女;下冊「島嶼呼喚」六章則是:山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園。 === 臺灣是天然物產相當豐饒的土地,有稻米、茶葉、砂糖等,實在是無盡的寶藏。一旦踏入山地,到處都是千古未曾開發的處女林。真是發揮著山紫水明,與天然之美。 我覺得在富有如此自然美的臺灣,沒有誕生固有的藝術,實在是不可思議的事。親近並成長於這自然美的

人們,腦海中不會沒有愛美的心理。──黃土水(〈甘露水〉、〈少女〉胸像創作者) === ■下冊「島嶼呼喚」以藝術家對山海國土的探索開啟視野,回顧日治時期並鳥瞰戰後至當代,從觀音山到太魯閣、中央山脈與玉山、屏東大武山,從花蓮港口海岸到臺東金樽海岸,島嶼的山海意象逐漸拓展的過程。接著下山離海來到冷戰現場,看50、60年代的臺灣「抽象畫」,為何竟會被現實政治貼上「共黨」標籤。70年代畫風又是一變,從抽象轉為具象寫實,如此急遽轉變的原因及其意義,將透過藝術家的理念與作品實踐來闡釋。80年代民主運動風雲動盪,深刻刺激藝術家,他們把對社會的批判與關懷貫注在作品中。解嚴後的90年代,針對本土文化內

涵,藝術界以作品乃至文字展開激烈交鋒,急切探問「我是誰」、「何謂臺灣」。自我與家國、本土與西化,難道總是二元對立無法調和?問題沒有終極答案,全書提供了藝術自身的獨特回答。 本書特色 ▌結合臺灣不同世代的美術研究者群體之力,以深入淺出的文字,匯整至今的美術研究成果,是奠基在扎實史料基礎上的美術史。 ▌以公共機構典藏的作品為主,但亦選入重要且不易取得的私人藏品。 ▌重視藝術家生平、師承與往來關係,把作品與創作者放回當時的時空背景。不只對單一作品與藝術家進行詮釋,更呈現藝術家的群像與時代。 名人推薦 ▲ 黃土水說:「出生在這個國家便愛這個國家。」而黑格爾說:「這裡有玫瑰花

,就在這裡跳舞吧!」在臺灣政權更迭的歷史洪流裡,藝術家們從來都不是因為擁有自由才創作,而是因為創作才邁向自由。藝術始終是自由價值的展現,追求藝術自由,進而追求作為人的自由,開啟了時代的自覺與自我追尋。《臺灣美術兩百年》,說的是「他們」在這塊土地上以藝術開展的心靈歷史,但其實也是「我們」形塑自我面貌的故事。設若再過兩百年回望,我相信《臺灣美術兩百年》會是臺灣美術史與文化認同重建的重要里程碑,讓我們知道臺灣人如何走過來,又該往何處去尋覓更寬廣的未來。──鄭麗君(前文化部長、青平台董事長)

指色.符號-戴依岑創作論述

為了解決歷史 博物館 席德進 的問題,作者戴依岑 這樣論述:

我的創作受到童年廟宇戲台的色彩影響至深,幼年的長期的獨處經驗與長輩進到廟宇祈求平安、富貴時,感受到鄉村最原始色彩的衝擊。去廟宇祈求平安、富貴、多子、大吉是人民心中的歸屬。廟宇充滿庇蔭的色調、浮雕上的字句我從長輩虔誠的眼神中,發現文字給予的平靜力量極大。幼年獨處的自我對話與夾雜煙霧昏暗不明光線的廟宇色彩經驗就此展開,試圖透過民俗色彩、符號、圖像的過程來處理那種模糊、曖昧不清,但對幸福、美好人生的想望。 都市求學、工作多年,總困惑在人際交流中關於語言符號的象徵、隱喻、甚至衝突,對於廟宇色彩、文字、吉祥圖樣以符號出現,仍舊賦予我溫暖。於是,讓我思考色彩的指涉與符號/圖像間的關係,從隨筆塗

鴉、採集符號到書寫的絮絮叨叨,以重疊再重疊的空間感不分主客,建構一個屬於個人的微觀、多感世界。 本創作論述在書寫架構上包含:第一章緒論旨在闡明本創作動機與目的、研究方法、研究範圍與限制。第二章在文獻上探討創作脈絡,以色彩的指涉、符號做發展,作為探討文獻及藝術家創作心理根源之依據。第三章從開放性的視野,個人色彩的採集、創作的流動,具象與抽象交雜的多維空間來論述創作過程。 第四章作品解說,此章分為兩節,第一節為三個系列《喧嘩》、《風調雨順》和《安好》的作品賞析,第二節展覽介紹。第五章、結論:此章節總結創作的成果與計畫未來發展的方向。 期待我的創作專題研究,能傳遞對生活的熱愛與暖意。

歷史 博物館 席德進的網路口碑排行榜

-

#1.我畫.我想.我說史博館展出席德進紀念展|文教

... 史不可或缺的重要部分。 今年適逢席德進逝世30周年,國立歷史博物館借用席德進在1976年始陸續發表系列文章,內容包含藝術觀點與創作主張的「我畫.我 ... 於 ocacnews.net -

#2.國美館席德進逝世四十週年紀念展-活動

傳統建築學者李乾朗教授主講「畫家席德進對台灣古蹟的貢獻」,分享他與席德進長年交遊的近距離觀察所見,並闡述席德進 ... 歷史博物館共借席德進37件作品( ... 於 news.tnn.tw -

#3.席德進SHIY De-Jinn – Apollo art gallery

「席德進特選展」,於阿波羅、版畫家、龍門等三家畫廊舉行,臺北「席德進畫展」,國立歷史博物館,臺北 1980「席德進的山水」水彩畫個展,阿波羅畫廊,臺北 1979 個展 ... 於 artgalleryapollo.com -

#4.席德進素描集的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

席德進 素描集(1955~1966 ) 55.9.25 有泡水痕+ · [賞書房] 民國87年@ 國立歷史博物館《館藏席德進素描特. 於 biggo.com.tw -

#5.寫真神韻:席德進肖像畫選展

寫真神韻:席德進肖像畫選展. 國立歷史博物館編輯委員會. N/A. 9789570144918. 於 www.taaze.tw -

#6.肖像畫、山水畫看見席德進的生命風采

只不過,這本全集內的作品大多數已為博物館所藏,極少數才有在市場上流通。 最具功力的肖像畫家. 2003 年台北的歷史博物館為紀念席德進逝世二十週年時舉辦 ... 於 ravenel.com -

#7.寫真神韻席德進肖像畫選展

商品型號:, NMH-0243. 庫存狀態:, 有現貨. I S B N:, 9789570144918. 作者:, 戈思明. 出版社:, 國立歷史博物館. 出版年份:, 2003. 叢書系列:. 於 www.smcbook.com.tw -

#8.席德進《賣鵝者》- 央廣x國立歷史博物館「聲動美術館」(第六 ...

席德進 《賣鵝者》- 央廣x國立 歷史博物館 「聲動美術館」(第六十四集). 1.9K views · 4 years ago ...more. Rti中央廣播電臺. 101K. Subscribe. 101K ... 於 www.youtube.com -

#9.《光電股》友達FindARTs藝術體驗服務進軍ART TAIPEI 賣 ...

Advanced Reflectionless Technology)先進抗反光技術,參與ART TAIPEI展演3年,提供博物館 ... 席德進、李重重、葉世強等作品,共同實踐環保節能效益 ... 於 www.chinatimes.com -

#10.臺灣美術兩百年(下):島嶼呼喚 - 第 295 頁 - Google 圖書結果

... 歷史博物館編輯委員會編,《攀圓追日:王攀元自選集》。臺北市:國立歷史博物館,2001 ... 席德進,〈林克恭─臺灣畫壇上的一株謙遜的仙人掌〉,《雄獅美術》第7期(1971.09) ... 於 books.google.com.tw -

#11.國立歷史博物館藏席德進素描作品展 - 臺灣記憶- 國家圖書館

異鄉人的素描日記:國立歷史博物館藏席德進素描作品展 ... 您的IP不在授權瀏覽全文範圍內。 ... 國立清華大學藝術中心。 描述. 單面印刷 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#12.國美館專題講座李乾朗分享恩師席德進對臺灣古蹟的貢獻與 ...

... 歷史就是我們自己:席德進」展,由國美館及國歷史博物館共借席德進37 件作品(國美館26 件,史博館11 件)展出。本次紀念展對席德進藝術發展作一回顧,讓席德進與其 ... 於 news.owlting.com -

#13.40年前那個勇敢做自己的人台東池上穀倉藝術館席德進特展9 ...

谷浩宇表示,上檔的〈歷史就是我們自己──席德進〉特展,可分為三個部分;第一是由國美館與國立歷史博物館大方出借的館藏,包含好幾幅少見的人物像 ... 於 www.xinmedia.com -

#14.友達藝術體驗服務進軍ART TAIPEI 全球首賣數位典藏精品

... 博物館的視覺饗宴。 即將邁入第30年的ART TAIPEI,作為亞太區域歷史最 ... 席德進、李重重、葉世強等作品,共同實踐環保節能效益,提升藝術品收藏賦能 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#15.【席德進作品精選線上展幸運兒是你?】... - 國立歷史博物館 ...

席德進 作品精選線上展幸運兒是你?】 「遺珠,不遺憾——史博館藏席德進作品精選」線上展,看展拿好禮,獲獎名單已於12/17線上展網站公告囉!恭喜得獎的朋友, ... 於 m.facebook.com -

#16.書架附近的資料 - 國立空中大學圖書館

館藏席德進素描特展= The Sketches of Hsi De-chin in the National Museum of History / 國立歷史博物館編輯委員會編輯. 點閱:182; 評分:0; 評論:0; 引用:0 ... 於 hyweblib.nou.edu.tw -

#17.席德進素描展文化局今起展出

國立歷史博物館與席德進的關係算是滿密切的,民國五十五年他旅歐歸國,史博館還特於國家畫廊為其舉辦個展,往後並經常邀請他參加各項國內外聯展,也深獲 ... 於 www.matsu-news.gov.tw -

#18.席德進:常玉是魯蛇!

席德進 認為原因之一就是女性的肉體. 史博物館常玉「曲腿的裸女」,. 國立歷史博物館有一幅和蘇富比拍品同名的 ... 於 www.artslifenews.com -

#19.國立歷史博物館- 三民網路書店

502.寫真神韻:席德進肖像畫選展. 作者:國立歷史博物館編輯委員會 出版社:國立 ... 國立歷史博物館典藏的青銅器玉器文物中有河南博物館於1936年輝縣琉璃閣墓地發掘的 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#20.席德進SHIY De-Jinn - 台北

國立歷史博物館及中國郵報藝廊舉行個展,台北,台灣. 1968, 於精工舍畫廊及藝術家 ... 於歷史博物舉辦「席德進畫展」,台北,台灣. 2009, 「席德進作品展」,麗品畫廊,台北 ... 於 www.lianggallery.com -

#21.席德進特展台東池上穀倉藝術館開展!向深愛台灣土地的 ...

... 席德進。 台東池上穀倉藝術館席德進特展3, 台東池上穀倉藝術館席德進特展4. 來自各方協助促成展覽. 此次的〈歷史就是我們自己──席德進〉特展,由國美館與國立歷史博物館 ... 於 www.wowlavie.com -

#22.遺珠,不遺憾

2021年,適逢席德進逝世40週年,史博館特別精心設置「遺珠,不遺憾─史博館藏席德進作品精選」線上展網站,希望透過席德進的精選典藏畫作,搭配日記、手札、檔案等文獻 ... 於 exhibitonline.nmh.gov.tw -

#23.席德進

基本資料. 席德進. 席德進於1923 年在四川 ... 分別在國立歷史博物館及中國郵報藝廊舉行個展,並出版《席德進素描集》、《席德進的回聲》及《席德進看歐美藝壇》。 於 www.jendow.com.tw -

#24.席德進-人物-國美典藏

... 歷史博物館選送參展巴西《聖保羅國際雙年展》,到了1969年的《歌頌中國人》系列著重對人物展露的文化性格作深入的探討,進入1970年代之後,席德進創作許多臺灣鄉土風景 ... 於 ntmofa-collections.ntmofa.gov.tw -

#25.國立臺灣美術館【時代對望—席德進百歲誕辰紀念學術研討會】

今年恭逢席德進百歲冥誕,為了進一步探討席德進藝術的時代意義,國立臺灣美術館與國立歷史博物館、文化部文化資產局及財團法人席德進基金會共同合作,邀請 ... 於 www.cam.org.tw -

#26.展覽分享~ 【 席德進逝世40週年展覽】 - 法布立卡美術教育機構

由谷公館負責人谷浩宇擔任策展人,耗時一年時間整理文獻、報章、藝術家私人日記,並向國立台灣美術館與國立歷史博物館借出國家級館藏,本次畫作時間軸 ... 於 www.fabricaart.com.tw -

#27.東縣歷史就是我們自己席德進特展在池上展出

今年適逢席德進逝世四十周年,台灣好基金會邀請策展人谷浩宇策畫兩檔席德進特展,「歷史就是我們自己─席德進」特展與「傳奇─席德進 ... 博物館出借館藏共 ... 於 www.cdns.com.tw -

#28.台灣創價學會TSA 、 Taiwan Soka Association

國立歷史博物館收藏著名法國華裔畫家、被稱為「東方馬締斯」——常玉的晚期油畫、素描作品。今年適逢常玉逝世滿50週年,該館舉辦「相思巴黎-館藏常玉 ... 於 www.twsgi.org.tw -

#29.畫家席德進對台灣古蹟的貢獻李乾朗教授深入分享

... 歷史就是我們自己:席德進」展,由國美館及國歷史博物館共借席德進37件作品(國美館26件,史博館11件)展出。本次紀念展對席德進藝術發展作一回顧,讓 ... 於 www.taiwancnews.com -

#30.大企業家相挺「席德進特展」池上10日開展

... 席德進。 此次席德進特展,由國美館與國立歷史博物館出借館藏,展出呼應池上鄉村自然景觀之畫作,及其他鮮少展出或從未露面的作品。梁永斐指出,此次 ... 於 www.ctee.com.tw -

#31.【展覽】席德進特展

今年,是席德進先生逝世四十週年,台灣好基金會邀請策展人谷浩宇策畫年度大展,上檔「歷史就是我們自己─席德進特展」展出台灣美術館與歷史博物館典藏中極精彩的重量作品, ... 於 www.echotaitung.tw -

#32.秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方| 臺北市立美術館

... 歷史或當代處境所發展的作品。本展同時展出多筆來自臺灣及新加坡的文獻檔案資料 ... 席德進、許家維、蔡草如、謝里法、李勇志、王金成、何家良、劉抗、陳文希、鍾泗濱 ... 於 www.tfam.museum -

#33.(#5020) 席德進

〈席德進遺作展〉台北市立美術館,台北,一九八三年〈我畫•我想•我說—席德進的素描與水彩〉國立歷史博物館,台北,二〇一一年十月二十一日至十二月十八日 ... 於 www.sothebys.com -

#34.遺珠,不遺憾-史博館藏席德進作品精選

此次線上展,即透過本館約40餘件的精選典藏,搭配日記、手札、檔案等文獻資料節錄,試圖追尋那位在藝術浪潮裡勇往直前的壯年席德進,希望藉此彌補各項席德進主題展覽中短缺 ... 於 exhibitonline.nmh.gov.tw -

#35.〈历史就是我们自己 席德进〉特展与〈传奇 席德进〉私藏展

这次展览上档由国立台湾美术馆与国立历史博物馆借出馆藏,下档则借重民间私人珍藏的席德进作品与文稿。把握机会亲炙艺术家匠心独运的作品,透过席德进作品认识台湾60、70 ... 於 www.discovertaitung.cn -

#36.友達FindARTs藝術體驗服務進軍ART TAIPEI 賣數位典藏精品

... 博物館的視覺饗宴。 即將邁入第30年的ART TAIPEI,作為亞太區域歷史最悠久的國際藝術博覽會,此次匯聚145家海內外參展商,開創展位面積歷年之最。友達 ... 於 www.wealth.com.tw -

#37.歷史文物310期 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

... 席德進肖像畫選展展覽日期 2003 年 7 月 25 日~ 2003 年 8 月 24 日主辦單位國立歷史博物館 ANNUS 寫真神韻席德進肖像畫選展《朱德群 88 回顧展 CHU TEH - CHUN 朱德群 ... 於 books.google.com.tw -

#38.nmh_museum - 國立歷史博物館

... Followers, 12 Following, 164 Posts - See Instagram photos and videos from 國立歷史博物館 ... 席德進壯遊歐洲】 疫情延燒好久, 邀請你試著想想 · 【#文物小劇場畫作 ... 於 www.instagram.com -

#39.聖保羅雙年展背後的小故事(1):1950年代台灣藝術品出國參展

... 歷史博物館助理研究員、台灣藝術史研究學會秘書長). Money、money、money ... 多數的藝術家都隨和地表示同意,但快人快語的席德進則在同意書上加了眉批。 於 www.thenewslens.com -

#40.【專欄】欣賞傳奇席德進作品私藏展

歸國後的席德進於國立歷史博物館舉辦個展,並出版畫冊「席德進素描集」,當中除了有席德進歐遊時期的作品,也收錄他在台灣的鉛筆及炭筆素描,並一手包辦整 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#41.館藏席德進素描特展

歷史博物館 收藏席德進作品五十三幅,其中四十七幅為素描作品,大部分為席氏旅歐期間的創作,非常完整的一批作品,為研究席氏繪畫重要環節。此次本館與清華大學藝術中心合作 ... 於 www.nmh.gov.tw -

#42.席德進特展《歷史就是我們自己》池上開展:捕捉生命飽滿樣態

... 席德進特展」,上檔《歷史就是我們自己》呈現國立臺灣美術館、國立歷史博物館典藏作品,下檔《傳奇》則借重私人收藏。 甫開展的《歷史就是我們自己》 ... 於 500times.udn.com -

#43.書架附近的資料

館藏席德進素描特展= The sketches of ... The sketches of Hsi De-chin in the national museum of history. Author/Creator:, 徐天福主編;國立歷史博物館編輯委員會編輯 ... 於 library.utaipei.edu.tw -

#44.寫真神韻─席德進肖像畫選展

本書收錄席德進先生生前專文肖像畫、席德進年表及三十八幅肖像畫作品圖版,並邀請鄭惠美女士撰寫專文「從孽子到紅衣少年─白先勇眼中的席德進」。 回列表頁. 於 www.nmh.gov.tw -

#45.席德進紀念學術研討會10月1日於國美館舉辦

【台灣電報記者玉女/台中報導】. 今年恭逢席德進百歲冥誕,為了進一步探討席德進藝術的時代意義,國立臺灣美術館與國立歷史博物館、文化部文化資產局及財團法人席德進 ... 於 enn.tw -

#46.拍賣| 中國嘉德(香港)國際拍賣有限公司

2003 年臺北的歷史博物館為紀念席德進逝世二十周年時舉辦了「寫真神韵——席德進 ... 事實上,美術史學者統計國立臺灣美術館出版的《席德進紀念全集》中的作品數量後,發現 ... 於 www.cguardian.com.hk -

#47.慶「畫壇天王星」百歲冥誕席德進紀念學術研討會10月1日於 ...

(中央社訊息服務20221003 09:28:36)今年恭逢席德進百歲冥誕,為了進一步探討席德進藝術的時代意義,國立臺灣美術館與國立歷史博物館、文化部文化資產局及 ... 於 n.yam.com -

#48.歷史就是我們自己席德進特展9/10池上見 - DFUN

... 席德進基金會授權. 席德進,〈歐洲風景〉,1963,水彩、紙本,38.0×54.0cm,國立歷史博物館收藏,財團法人席德進基金會授權。 1955年席德進首次拜訪臺 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#49.史博館藏席德進作品精選線上展「遺珠不遺憾」!

【WoWoNews】素有「臺灣山水第一人」美稱的前輩藝術家席德進,在晚期帶有 ... 國立歷史博物館(以下簡稱「史博館」)和席德進關係密切,早期曾多次合作 ... 於 www.wowonews.com -

#50.【藝術文化】席德進逝世40週年實體、線上展分呈生涯經典

「遺珠,不遺憾──史博館藏席德進作品精選」線上展展品,席德進《賣鵝者》,1956,79 X 79公分。 (國立歷史博物館/提供). 於 art.ltn.com.tw -

#51.慶「畫壇天王星」百歲冥誕席德進紀念學術研討會10月1日於 ...

今年恭逢席德進百歲冥誕,為了進一步探討席德進藝術的時代意義,國立臺灣美術館與國立歷史博物館、文化部文化資產局及財團法人席德進基金會,今(1) ... 於 newsday.tw -

#52.史博館藏席德進作品精選線上展讓「遺珠不遺憾」! | 大媒體

國立歷史博物館(簡稱史博館)早期曾多次與席德進合作展覽,關係密切,也在因緣際會下收藏了席氏蛻變風格的珍貴作品,包括參加聖保羅雙年展的油畫及歐遊 ... 於 today.line.me -

#53.風土之情:席德進的藝術傳奇

席德進 《歐洲風景》, 水彩、紙本,38×54cm,1963,國立歷史博物館典藏。(席德進基金會提供). 融會東西方的藝術底蘊. 席德進1923年出生於四川,在杭州 ... 於 artouch.com -

#54.席德進紀念學術研討會10月1日於國美館舉辦

【新民生報記者玉女/台中報導】. 今年恭逢席德進百歲冥誕,為了進一步探討席德進藝術的時代意義,國立臺灣美術館與國立歷史博物館、文化部文化資產局及財團法人席德進 ... 於 linews.tw -

#55.獅吼:《雄獅美術》發展史口述訪談 - Google 圖書結果

... 歷史博物館為他舉辦畫展,政府才頒獎表揚,甚至聽說還有某單位臨時想出榮譽地位硬塞給他,好像要席德進死而瞑目似的。他 有病、有戲劇性。雄獅的席德進 八三 禮遇,實在太 ... 於 books.google.com.tw -

#56.歷史就是我們自己!重溫席德進畫筆下生命熱情(影音)

... 〈歷史就是我們自己-席德進〉特展與〈傳奇-席德進〉私藏展,邀請全台民眾都能走一趟池上,重新感受席德進 ... 博物館的館藏為主;12月底再接續第二檔〈傳奇 ... 於 www.rti.org.tw -

#57.策展池上穀倉藝術館「傳奇— 席德進作品私藏展」

上檔「歷史就是我們自己」以國立臺灣美術館及國立歷史博物館典藏共三十餘件作品,鋪陳出席德進橫跨1948年至1981年間的歷史軌跡。下檔「傳奇」則以民間私人收藏為主 ... 於 michaelkugallery.com -

#58.甲骨文例研究 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

... 歷史博物館展出 28 天後,今天閉幕。 8.8 空軍少校黃植誠駕機降落於大陸福州機場。 9.14 台灣製作之電影「皇天后土」在香港遭受禁演處分。 9.15 埃及總統沙達特將 1,500 ... 於 books.google.com.tw -

#59.谷公館:【歷史就是我們自己】席德進特展

歷史 就是我們自己 席德進特展前言 策展人/ 谷浩宇 在台灣現代藝文發展中,有過幾位「傳奇」。傳奇的故事獨樹一格,往往在孤獨中走出自己堅信的路, ... 於 artemperor.tw -

#60.席德進逝世40週年史博館典藏展線上登場- 文教新聞

國立歷史博物館即日起舉辦「遺珠,不遺憾——史博館藏席德進作品精選」線上展。席德進出生在四川,1948年來到臺灣,曾扮演「現代運動」及「鄉土運動」的 ... 於 www.ner.gov.tw -

#61.《光電股》友達FindARTs藝術體驗服務進軍ART TAIPEI 賣數位 ...

... 博物館的視覺饗宴。 即將邁入第30年的ART TAIPEI,為亞太區域歷史最悠久 ... 席德進、李重重、葉世強等作品,共同實踐環保節能效益,提升藝術品收藏賦 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#62.吳學讓

席德進 基金會創會董事長盧精華收藏. 圖錄:《吳學讓七十回顧展》,東海大學,台灣台中,1994年,第16頁. 展覽:「國際水墨畫聯展」,國立臺灣歷史博物館,台灣台南,1982年. 於 www.art106.com -

#63.臺灣美術兩百年(上):摩登時代 - 第 314 頁 - Google 圖書結果

... 歷史博物館編輯委員會編輯,《回眸有情:孫多慈百年紀念》。臺北市:國立歷史博物館 ... 席德進(1923-1981)紅衣少年油彩、畫布、90×64.5cm,1962 國立臺灣美術館典藏參考 ... 於 books.google.com.tw -

#64.筆墨風情-館藏席德進素描展 - 國立歷史博物館

席德進 於民國十二年出生於四川省南部縣城郊外的一個富農家庭,一生為藝術勤於創作,民國七十年八月三日病逝於台灣,享年五十九歲。他留下數千件各時期的作品供世人 ... 於 event.culture.tw -

#65.席德進筆下的台灣古厝(下) - 全球華人藝術網藝評文章

上右,圖9,席德進,1963,《巴黎鐵塔》,紙本水彩,歷史博物館。下左,圖10,席德進,1969,《少女像》,紙本素描,尺寸失記,私人收藏。下右上,圖5-2,席德進簽名特寫。 於 888.org.tw -

#66.博德 - 圖書館館藏資料查詢系統

館藏席德進素描特展=The sketches of Hsi De-chin in the National Museum of History. 作者: 席德進. 出版: 臺北市: 國立歷史博物館民87. 資料類型: 圖書. 於 203.64.5.158 -

#67.館藏席德進素描特展國立歷史博物館

直購價: 1699 - 1699, 庫存: 1, 物品狀況: 使用不到一週,物品所在地: 台灣.嘉義市, 價格更新時間:, 上架時間: 2019-01-22, 分類: 書籍動漫> 藝術、設計、音樂> 藝術> ... 於 www.ruten.com.tw -

#68.館藏借展:「席德進 - 國立歷史博物館

本次展覽分為上、下兩個檔期:上檔於9月10日開幕,首先展出國立臺灣美術館與國立歷史博物館館藏中的重要作品,包含:國美館典藏席德進從1948年橫跨至1980年之間的水彩、 ... 於 event.culture.tw -

#69.席德進《巴黎鐵塔》- 央廣x國立歷史博物館「聲動美術館」(第 ...

《巴黎鐵塔》是 席德進 創作於1963年的水彩作品,高48寬64公分。畫面中 席德進 主要以渲染的手法描繪法國文化象徵,也是知名地標的艾菲爾鐵塔及週邊景緻。 於 www.youtube.com -

#70.席德進素描的價格推薦- 飛比2023年06月即時比價

*茉莉台大店:*絕版*席德進《席德進素描集》藝術家初版_A2 · 【茉莉高雄店】《館藏席德進素描特展》*絕版*國立歷史博物館| 二手書下單前請先詢問庫存 · K6-3《好書321KB》【 ... 於 feebee.com.tw -

#71.以國立歷史博物館「中華文物箱」檔案蒐研實務與加值應用為例

1955 年,國立歷史博物館(以下簡稱「史 ... 其內容物包括:歌仔戲服飾、阿美族、魯凱族原住民服飾、. 虎姑婆系列與廖添丁系列等布袋戲偶、描繪傳統生活方式的海報、席德進《 ... 於 www.archives.gov.tw -

#72.席德進(1923~1981)

1960 年「現代油畫展」於國立歷史博物館。 1959 年「現在畫聯展」於國立臺灣藝術館舉行、第五屆巴西聖保羅國際雙年展。 1953 年席德進與 ... 於 www.taiwanland.tw -

#73.時代對望—席德進百歲誕辰紀念學術研討會 - 博物之島

今年恭逢席德進百歲冥誕,為了進一步探討席德進藝術的時代意義,國立臺灣美術館與國立歷史博物館、文化部文化資產局及財團法人席德進基金會共同合作,邀請視覺藝術與文化 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#74.席德進逝世30年史博館推特展

... 歷史博物館推出特展,來懷念這位熱愛台灣的畫家。 飛躍的屋脊襯著藍天,金碧輝煌、色彩繽紛的殿宇,這幅台北孔廟,讓人情緒高昂,熱愛傳統建築的席德進 ... 於 news.pts.org.tw -

#75.歷史就是我們自己!畫家席德進逝世40週年,池上穀倉藝術 ...

... 席德進毫無保留的打開自己,用身體田調與感受,甚至不拘於世俗眼光,在畫作中真誠繪出自己的同性情感與情慾。 1970年代,他親筆寫下「歷史 ... 博物館借出 ... 於 www.mottimes.com -

#76.筆/筆記本

給懂生活品味的你!具備深度文化內涵, 經典藝術, 適合送給國外客戶的博物館授權精品,國立歷史博物館精選商城,販售限量授權文創精品,每一件商品背後都有一個歷史故事 ... 於 www.nmhshop.com.tw -

#77.林明賢 - 國立勤益科技大學-文化創意事業系

... 席德進基金會, 民國88年。 《美麗五千年‧人與自我篇》〈常玉與席德進的繪畫世界〉〈光碟版〉台北,國立歷史博物館, 民國89年12月。 合著, 林素清、崔詠雪、李思賢 ... 於 ciami.two-way.com.tw -

#78.席德進逝世40週年史博館典藏展線上登場

國立歷史博物館即日起舉辦「遺珠,不遺憾——史博館藏席德進作品精選」線上展。席德進出生在四川,1948年來到臺灣,曾扮演「現代運動」及「鄉土運動」的 ... 於 tw.yahoo.com -

#79.席德進的畫外人生-賦詩境 - 歷史.我不管- 痞客邦

枯乾的心呵你瘋狂地慌著渴求的到底是什麼? 我渴求的不是光榮而是愛呢-無題(節錄)/席德進/1951.2.16 1950年代,席德進以其敏銳的心思、細膩的文筆 ... 於 nohistory100.pixnet.net -

#80.寫真神韻:席德進肖像畫選展

後設資料 ; 資料識別:: 登錄號:PS0001538 ; 資料類型:: 臺灣藝文海報影像 ; 著作者:: 主辦者:國立歷史博物館 ; 主題與關鍵字:: 關鍵詞:展覽—書畫 ; 出版者:: 展演者:席德進 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#81.〈歷史就是我們自己─席德進〉特展池上穀倉藝術館9 月10 日 ...

1970年代,畫家席德進寫下「歷史就是我們自己」。今年,適逢席德進逝世40周年,台灣 ... 此次上檔的〈歷史就是我們自己──席德進〉特展,由國美館與國立歷史博物館出借 ... 於 new.lovelytaiwan.org.tw -

#82.席德進特展一窺台灣風土人物

... 席德進的血肉,逝世四十周年以後,又在這個地方再活了一次吧」。 開展的第一檔「歷史就是我們自己──席德進」特展,由國立台灣美術館與國立歷史博物館 ... 於 www.merit-times.com -

#83.拓開國際文化外交先鋒史博館修護巴西聖保羅雙年展作品

... 歷史博物館積極執行文化部「重建臺灣藝術史計畫」,以搶救臺灣藝術史 ... 席德進《賣鵝者》1956、蕭明賢《構成》1956、趙春翔《晨》 ... 於 www.cna.com.tw -

#84.寫真神韻: 席德進肖像畫選展- De Jinn Shiy

國立歷史博物館, 國立台灣美術館, 席德進基金會. Publisher, 國立歷史博物館, 2003. ISBN, 9570144912, 9789570144918. Length, 63 pages. Export Citation, BiBTeX ... 於 books.google.com -

#85.席德進- 維基百科,自由的百科全書

1960年參加國立歷史博物館的「現代油畫展」,作品《韻律》、《朽毀》以書法的用筆與結構運用於抽象畫上。 1961年參加美國新聞處的「當代中國藝術家聯展」。 1962年8月出版 ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.常設展- 斯土斯民-臺灣的故事(臺史博線上博物館)

首先是中國及日本的私商、海盜,以臺灣為會合貿易的地點。進入17世紀以後,又加入了來自歐洲的荷蘭人與西班牙人。東西方文化在此交會,使臺灣成為東亞歷史舞臺 ... 於 the.nmth.gov.tw -

#87.蔣勳評他「叛逆主流」 席德進如何記錄台灣人的身體?

一是在池上穀倉藝術館的「歷史就是我們自己」特展,呈現他各時期的油畫、60年代水彩、歐遊時期與50年代台灣人物素描,記錄著土地跟人物的寫生風情。 廣告. 於 www.cw.com.tw -

#88.席德進畫冊- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

[賞書房] 民國87年@ 國立歷史博物館《館藏席德進素描特展》畫集/畫冊. 2,300. 歷史價格. 運費$80. 露天拍賣Icon. 於 www.lbj.tw