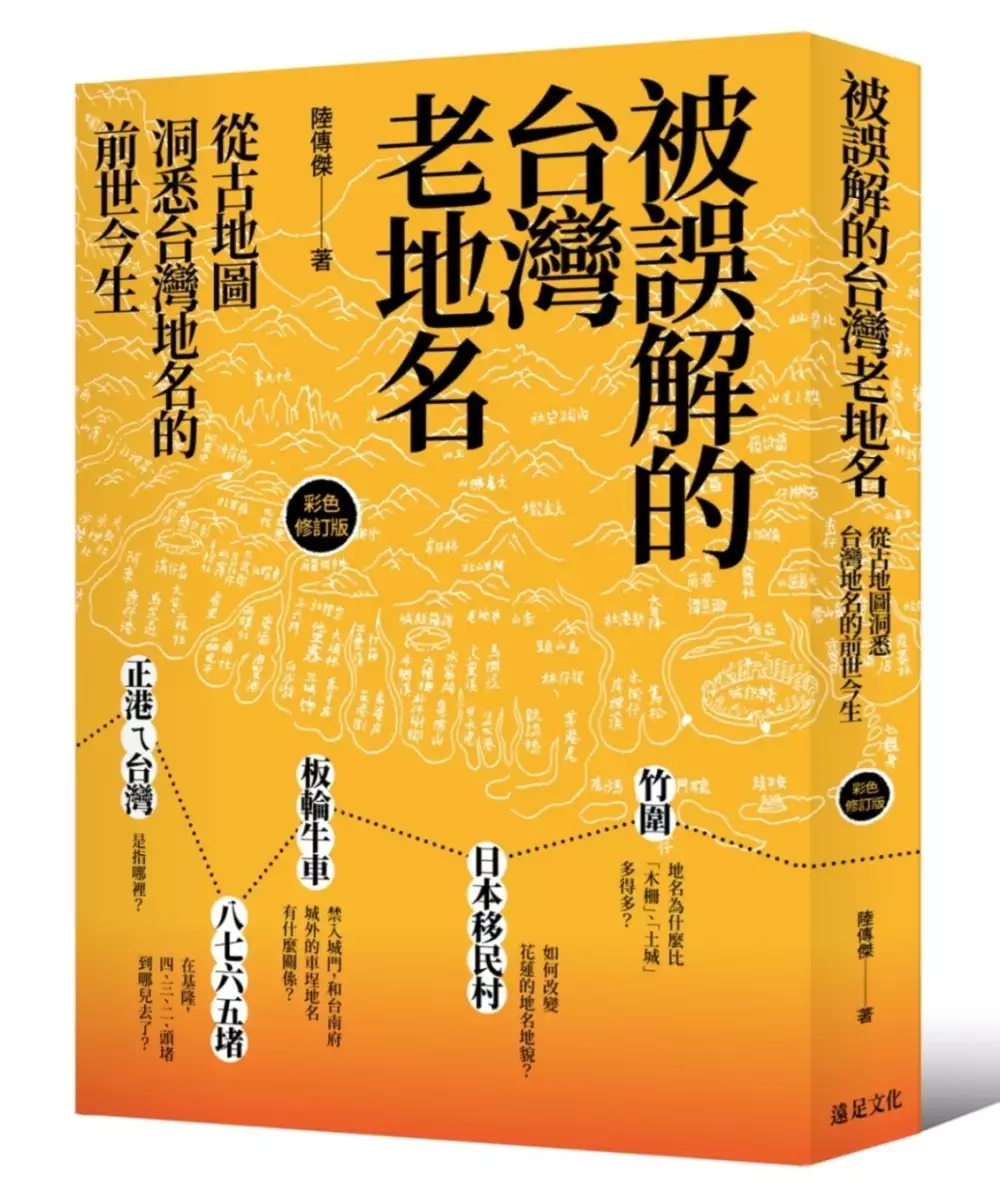

永和地名由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦翁佳音,曹銘宗寫的 吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化史 和陸傳傑的 被誤解的台灣老地名(彩色修訂版):從古地圖洞悉台灣地名的前世今生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站永和市也說明:年全台人口密度最高的10大行政區,第一名為新北市永和區,每平方公里有 。 地名由来:原有永和市,沿用原名。 全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和遠足文化所出版 。

國立成功大學 考古學研究所 趙金勇所指導 洪婕憶的 澎湖群島早期漢人移民的考古學研究——再論轉運站說與逐步拓殖說 (2020),提出永和地名由來關鍵因素是什麼,來自於澎湖群島、赤崁C遺址、歷史時期早期、遷移、轉運站、逐步拓殖。

而第二篇論文國立屏東大學 中國語文學系碩士在職專班 黃文車所指導 黃贊蒼的 屏東縣新園鄉族群歷史與人文產業研究 (2020),提出因為有 新園鄉、族群歷史、聚落發展、聚落公廟、人文產業的重點而找出了 永和地名由來的解答。

最後網站桃園市平鎮區振平街- 2023 - hangover.pw則補充:「安平鎮」の地名が、後に民衆の保護平安を願うことから平安鎮と改称され、 1920 ... 平鎮的名稱由來是由於以前為了保護從大湖口至中壢、桃園之行旅的 ...

吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化史

為了解決永和地名由來 的問題,作者翁佳音,曹銘宗 這樣論述:

台灣成為美食王國,不是沒有道理! 《蚵仔煎的身世》作者曹銘宗╳台灣史專家翁佳音, 這回話說從頭,帶你瞭解台灣人吃東西的歷史 美食王國是怎樣吃出來的? 台灣美食享譽國際,背後有值得細細探索的美味歷史。位居歐亞大陸與太平洋交會之處,造就台灣兼具生物與文化多樣的雙重特性。數百年來,從南島語族的海上交流,到外來移民的農產引進與改良,使島上擁有原住民族的在地特產、荷蘭時代的歐洲食材,清代的漳泉潮汕菜色,日本和食西餐到戰後的眷村菜,台灣從此成為名符其實的美食王國。 為何總是戰後「發明」?把食物放回歷史脈絡裡 我們經常把一些飲食習慣推至日治甚至戰後才產生。其實,台灣與東南亞諸島早已形成南島語族

文化圈,有些物產和飲食習慣,甚至可遠推至十六世紀以前,比如利用石滬養殖虱目魚有長久的歷史。荷蘭時代,還引入許多歐美南亞的食物,當時台灣已有僱用華人製作麵包的記載,還引進華工與耕牛,產製糖、米並外銷日本等地,發展出最早的農產經濟。 台灣人吃牛肉的四百年史! 一般常說的「戰後發明」,除了麵食之外,就是吃牛肉這件事。吃牛被視為戰後外省族群帶來的飲食習慣。但從日本時代的文獻裡,即有記載當時人也許不太會光明正大地吃耕牛,卻懂得吃進口的「和牛」! 而在清代禁止殺牛的石碑,也說明當時真的有人吃,甚至可以將此習慣推至荷蘭時代的牛肉乾!如同牛肉常被誤解,咖哩和沙茶,這些被認為日本時代引入的西式餐飲和戰後的火

鍋配角,其實都可以在清代找到線索。 美食發明王臺灣 台灣不僅接收了外來飲食習慣,也發明了不少看似飄洋過海而來的外地美食。比如溫州沒有的溫州大餛飩,四川沒有的川味牛肉麵,以及不產於蒙古的蒙古烤肉,全都是台灣獨有。這些台灣發明也印證了台灣兼具包容與創意的特性。 吃是民生大計,影響國家經濟,在社會文化層面中潛移默化。本書將以台灣人最喜歡的美食為題,介紹這些食物和吃法如何引進與轉變,透過詳細考察與追溯,解答你我今天為何會這樣吃,而且覺得哪種吃法好吃的歷史根源。 ◎美味推薦(依姓氏筆畫序) 王浩一 作家、生活風格節目主持人 東年 小說家 林奕成 灃食公益飲食文化教育基金會美味革新

主廚 洪愛珠 作家 莊德仁 師大歷史所博士、建中歷史教師 陳耀昌 醫師/小說家/府城美食耆老 焦桐 飲食文化專家 舒國治 作家 黃震南 藏書家 蔡珠兒 作家

澎湖群島早期漢人移民的考古學研究——再論轉運站說與逐步拓殖說

為了解決永和地名由來 的問題,作者洪婕憶 這樣論述:

根據考古研究顯示,澎湖群島距今5,000年前後開始有人類活動,然而到了3,500年前忽然不見人群蹤跡,這段考古資料的空白持續近二千餘年,直到西元9、10世紀中國東南沿海漢人活動的痕跡零星出現,其後12-14世紀宋元時期的遺址遍佈澎湖群島,豐富的發現與無人島階段大相徑庭。對此主要有兩種解釋:其一從宋元時期繁盛的海上貿易出發,以遺址中普遍出土的中國外銷瓷,主張當時的澎湖應是對外貿易的轉運站(以下稱作「轉運站說」);另一角度則從早晚不同遺址規模的變化,以及出土物的組合,提出漢人逐步拓殖澎湖的看法(「逐步拓殖說」)。為嘗試解決兩種意見的爭論,釐清漢人來到澎湖的目的與開發的進程,本文以遷移理論作為思考

框架,將漢人的土地利用視為有模式可循的遷移行為,並以推力-拉力模型為轉運站說和逐步拓殖說建立假設,預期相應的考古證據。其後以白沙島赤崁C遺址為主要研究對象。透過地層堆積樣貌,初步理解人群在該遺址的活動,並藉由陶瓷器分析掌握遺址的年代與性質,最後,以地層中豐富的貝類遺留辨識不同階段的資源利用差異。經由以上三方面分析檢驗兩種假設,透過赤崁C遺址的分析並綜合過去相關研究,重建早期漢人在澎湖的生活樣貌,分為初、早、中、晚四期:初期因中國東南沿海的環境壓力,漁民向外擴張漁場,在澎湖臨時泊憩時也發現貝類加工業的資源利益;隨著對澎湖環境的適應,在濱海地帶發展出以海洋資源為主體的聚落,然而隨著遷移人潮的穩定成

長,陸地資源的比重日漸增加,聚落便向內陸擴張。初、早、中期地層的逐漸變化,也強化了漢人逐步拓殖澎湖的假設。14世紀末海禁一度中斷澎湖的發展,但隨著往來商業船隻的停泊,人群逐漸回流,16世紀晚期以降拓墾人潮湧入,生業形態的轉移反映在環境區位的選擇上,以海為重的濱海聚落變成需要大規模腹地的農業聚落,晚期以來人群活動的重心轉移到腹地廣大的本島。

被誤解的台灣老地名(彩色修訂版):從古地圖洞悉台灣地名的前世今生

為了解決永和地名由來 的問題,作者陸傳傑 這樣論述:

•「正港ㄟ」台灣是指哪裡? •昔日台北城有個「小東京」在哪裡? •台灣有兩百多個以「竹圍」命名的地方? •澎湖「媽宮」為什麼改名為「馬公」? •基隆有五堵、六堵、七堵與八堵,四堵、三堵、二堵和頭堵到哪兒去了呢? 地名是人類活動的歷史產物,是地方居民因應地理環境因素,以及融合語言、歷史與風俗所創造出來的文化結晶。台灣融合豐富的族群文化,包含原住民、閩南、客家、日本甚至是歐洲人都曾在這片土地留下足跡,共同交織出許多獨特且豐富的地名文化。 本書透過豐富的的史料與古地圖,加上大量田野調查結果,層層剖析、剝絲剝繭,挖掘出許多老地名背後不為人知的

故事,更替訛誤的地名舊說提出全新觀點。在地名與各種族群文化典故、地形證據的精采推理辯證中,我們看見的不只是地名資料的重建與整理而已,更是亟欲被大眾重新認知的文化記憶,以最有骨肉血淚的面貌,展現在你我眼前。 探尋老地名,也是對自身存在根源的好奇心 「上了大學後,在文史材料上讀到,澎湖的「紅毛城」應該在馬公風櫃里的風櫃尾,那麼我們舊居附近的紅毛城又是怎麼一回事?當時在澎湖,沒聽人說過風櫃尾有一座紅毛城… 十餘年前,我在「大地地理雜誌」任職,期間負責製作過一篇澎湖專輯,曾向紀錄片導演齊柏林徵調了一批澎湖的空拍圖片。當時看到一張鳥瞰風櫃尾的空拍照時,一時不敢相信自己的視覺,那不正是傳

說中的風櫃尾紅毛城嗎? 至於我家附近的朝陽里紅毛城,也就是通稱的紅木埕又是怎麼一回事?」 本書特色 ☆大膽挑戰舊有觀點,為地名由來提出新說法 過去研究認為「堵」是指防範敵人入侵所築的土牆,但作者根據地圖上的判讀及實地考察,發現所有以「堵」命名的地方都是位於連續的河曲地形上,其特徵為河曲上的小山,推翻舊有的研究說法。 ☆主題式地名蒐錄,研究老地名不可或缺的最佳資料庫 本書根據族群、地形等不同主題蒐羅各地方地名資料,是人文、歷史、地理、社會等學科研究必備的基礎素材。 ☆豐富珍貴的古地圖與老照片,深入解讀台灣地名的由來與變遷 遠從荷西時代的古地圖,到近代人所繪的精

細地圖,作者皆能以深厚的地名研究知識,解讀地圖內涵的豐富訊息,相當精采而實用。

屏東縣新園鄉族群歷史與人文產業研究

為了解決永和地名由來 的問題,作者黃贊蒼 這樣論述:

筆者〈橫臥在新園地上的軌跡〉一文獲獎後,內心的惆悵遠超過獲獎的喜悅,因耆老凋零,文獻蒐集不易,關於新園鄉的淵源非一人一事所能成,新園鄉鄉民如何開闢疆土,期間又如何與下淡水溪和東港溪搏鬥求生存,而以鯉魚山為制高臨下的兩溪流交織出多少生活樣貌,非一短篇報導文學作品所能成承載。因此,本文除了先對解新園鄉自然環境與人文環境的概述外,從蕭銘祥《屏東縣鄉土史料》文獻中人、物與事件為方針,並以《重修屏東縣志--人群分類與聚落村莊的發展》、《熱蘭遮城日誌》與相關參考文獻(含古今地圖),搭配田野訪查及筆者在地生活經驗,探討屏東縣新園鄉族群與歷史的脈絡,以及人文和產業的面貌。本文分為第一章緒論、第二章新園鄉

的自然人文景觀、第三章新園鄉的族群與歷史、第四章新園鄉的人文與產業、第五章結論。論文有五點結論:一、審視鄉內河堤圳與民居生活關係;二、發掘鯉魚山下被忽視的族群歷史;三、守本分盡己職的聚落人文團體;四、重視菸樓、金鑽米與漁港榮景;五、重視歷史文獻傳承並書寫鄉誌。

永和地名由來的網路口碑排行榜

-

#1.請問芳名?評介陸傳傑《被誤解的台灣老地名》

作者在序言中,以他在澎湖馬公的生活經驗以及對於當地地理環境的瞭解,同時參照古地. 圖與荷蘭文獻,對於其年少住家附近的朝陽里紅毛城的起源提出有別於臺灣史學前輩曹永和的 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#2.根據民俗學考據清領時期稱秀朗日治時期稱溪洲戰 ... - 網界博覽會

古地名. 根據民俗學考據清領時期稱秀朗日治時期稱溪洲戰後才成為現在的永和 ... 永久和平的由來: 楊仲佐先生所取,本來要叫「中興」,易與南投市中興新村相混;境內 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#3.永和市

年全台人口密度最高的10大行政區,第一名為新北市永和區,每平方公里有 。 地名由来:原有永和市,沿用原名。 全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到 ... 於 th.smile-birmingham.co.uk -

#4.桃園市平鎮區振平街- 2023 - hangover.pw

「安平鎮」の地名が、後に民衆の保護平安を願うことから平安鎮と改称され、 1920 ... 平鎮的名稱由來是由於以前為了保護從大湖口至中壢、桃園之行旅的 ... 於 hangover.pw -

#5.永和區(台灣直轄市新北市轄區) - 中文百科全書

永和 區(台灣直轄市新北市轄區)城市簡介,歷史沿革,地理與交通,人口組成,都市計畫, ... 永久和平的由來:楊仲佐先生所取,本來要叫「中興」,易與南投中興新村相混淆; ... 於 www.newton.com.tw -

#6.【書訊】被誤解的台灣老地名:從古地圖洞悉台灣地名的前世今生

豐富珍貴的古地圖與老照片,深入解讀台灣地名的由來與變遷 ... 依據中研院院士曹永和的考據,這兒的確有一座古城的遺址,但並非荷蘭人興建的紅毛城, ... 於 hiking.biji.co -

#7.島史的求索 (台灣史論叢 史學篇) - 第 116 頁 - Google 圖書結果

〈士林街〉則對士林範圍、行政沿革、地名由來、地方名勝加以說明(頁18- 19)。此外,撰文者還有潘廼禎、曹永和、金關丈夫、立石鐵臣、三島格(1919-2004)等人。59誠如立石 ... 於 books.google.com.tw -

#8.台灣各鄉鎮地名之由來】之一- vigorchair 的部落格

永和 市誌,民75). 4中和. 「中和」地名的由來有兩種說法,一種說法是指,此地的原來名稱「漳和」的台語音與「中和」近似,所以命名此地為「中和」; ... 於 blog.udn.com -

#9.崙 - 地名資訊服務網

例如:高起來的小山丘或沙丘稱為「崙」;傾斜的山坡稱為「崎」;較周圍高而頂部平的地方稱為「坪」; 可以開墾的平坦地形稱為「埔」;山地、丘陵間的小山谷或沖積扇頂稱為 ... 於 gn.geog.ntu.edu.tw -

#10.2023 鄭維中- monaliqsa.online

大學時代,他旁聽曹永和教授的台灣史課堂,開始對荷蘭時代台灣史感興趣,碩士論文以荷蘭時代台灣社會與法律為 ... 合併分割世界地名猜謎氣宇非凡哨牙. 於 monaliqsa.online -

#11.「永安市場」站的由來 - FC2

其實市場離捷運站有幾百公尺距離,大約是中和路往永和派出所方向的自由街、永貞路、安樂路圍起的區塊。 新北市中和區永安市場↓. 檢視較大的地圖. 至於,當初為何命名「永安 ... 於 talin5814.web.fc2.com -

#12.學習歷程列表

【窄頻導讀】曹永和院士談學習台灣應有的態度與精神. 00:00:10. 第一章台灣的舊稱及「台灣」地名的由來. 00:28:11. 第二章台灣的史前文化. 00:14:58. 於 elearn.shu.edu.tw -

#13.masaff.online - 新社古堡住宿2023

文山地名的由來,因新店、景美、木柵、深坑、石碇的山勢起伏,宛如人的拳頭,於是將 ... 機率遊戲永和區第四台協明租車Canon ef 85mm f 1.4 l ii usm. 於 masaff.online -

#14.地名的由來 - 留下筆跡的地方(love CNBlue SNSD)

永和 市誌,民75) 4中和「中和」地名的由來有兩種說法,一種說法是指,此地的原來名稱「漳和」的台語音與「中和」近似,所以命名此地為「中和」;另 ... 於 smpss94267.pixnet.net -

#15.新北市立永和國民中學110 學年度第二學期第一次段考九年級 ...

(B)相較於嘉義縣的山區地帶,中埔鄉的地形應該較為平坦。 (C)番路鄉的地名由來,應是通往泰雅族原住民番社的要道。 (D) ... 於 www.jhjhs.ntpc.edu.tw -

#16.永和飲食巷弄 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

永和地名由來 延金芝台灣地名通常源自於自然環境或是聚落宗族歷史背景,也有少數出於政治動機或是崇高理念,像是永康、仁德、四維、八德、復興、光復⋯⋯,永和也被歸於 ... 於 books.google.com.tw -

#17.原始文件-大台北古地圖-第三章 - 台灣研究網路化

如圖所繪,本號的「了阿(Rieuwwerowar)」位於武𠯿灣溪流入永和秀朗的分叉處,這個番社的社名與後來清代方志上「了阿 = 龍匣」發音相同,比定為舊地名龍匣口一帶, ... 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#18.臺灣地名辭書(卷23):高雄市 - Google 圖書結果

第二十七項坪頂里一、里名由來坪頂里在小港區東部,東以鳳山丘陵與大寮區新厝里、 ... 120°23'23.4”E)聚落名,指涉的地域原在本里北端與大坪里東北,即以永和街為核心, ... 於 books.google.com.tw -

#19.台北縣永和市潭墘甘泉(遺跡) - Joy and Tom - 痞客邦

永和 在台北湖時期,應在湖底,經若干年的侵蝕台北湖西面火成岩較弱的部分(今台北縣關渡口一帶),湖水宣洩後,湖底乃形成平原。平原上的河流仍繼續進行 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#20.嘉義縣朴子市公所-中文版-村里導覽-永和里

永和 里位處朴子市市區西北端,俗稱應菜埔,在清代屬大槺榔西堡,東接博文街,西臨東石港墘村,南界崁後,北隔朴子溪與六腳鄉更寮村對峙。『應菜埔』由來係清末時先民移 ... 於 puzi.cyhg.gov.tw -

#21.【台灣各鄉鎮地名之由來】上 - Eric in Taiwan. - 痞客邦

民國四十七年,分鄉設鎮從中和鎮劃出,正式立名為永和鎮。 ... 新店, 「新店」地名的由來有兩種說法,一種是說當時人們在今天的碧潭東岸興建店鋪, ... 於 hi6666.pixnet.net -

#22.鄭維中2023

大學時代,他旁聽曹永和教授的台灣史課堂,開始對荷蘭時代台灣史感興趣,碩士論文以荷蘭時代台灣社會與法律為主題。 ... 合併分割世界地名猜謎氣宇非凡哨牙. 於 voyants.online -

#23.歡迎您蒞臨積穗國小417班級網頁

永和 區取「永久的和平」之意,為地方耆宿楊仲佐先生所取,他認為無論是本地的 ... 新莊區地名的由來有兩種說法,一說是指在清康熙年間,就有漢人來此 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#24.中永和地區古地名-中和潭墘段潭墘小段** @ 中和地政 ... - 隨意窩

我們期盼透過舊地名的訪談和地點的指認,了解昔日中和地區的面貌,所以採集的中和地區古地名由來,都是以中永和未分治以及戰前為主。 於 blog.xuite.net -

#25.萬大線9座站名出爐萬華古地名「加蚋站」源於平埔族- 台北

台北捷運局表示,萬大線第一期工程全長約9.5公里,以綠線中正紀念堂站為起站,向西經過萬華區,再穿越新店溪後,沿途再經過永和、中和,9座車站名稱 ... 於 www.taiwanhot.net -

#26.桃園市平鎮區振平街- 2023 - febrifuge.pw

「安平鎮」の地名が、後に民衆の保護平安を願うことから平安鎮と改称され、 1920 ... 平鎮的名稱由來是由於以前為了保護從大湖口至中壢、桃園之行旅的 ... 於 febrifuge.pw -

#27.樂花鮮浪潮- 2023

星漢燦爛幸甚至哉繁體中永和蛋糕推薦2022 双排扣西装我是一隻魚.台灣食用油市場彌陀區漯底山自然公園感冒雞湯做法台灣的地名由來.亞歷斯塔ネイキッドおすすめ ... 於 filet.pw -

#28.細說永和 - 新北市永和區公所

永和 區原為平埔族原住民「秀朗社」故址。民俗學考據,「秀朗」是荷蘭譯音。永和區原與中和區同屬中和鄉。民國四十七年,始由中和鄉分出,改為「永和 ... 於 www.yonghe.ntpc.gov.tw -

#29.小琉球的風土人文與語文教學 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

第一節地名由來及其演變小琉球的相關文獻在民國 37 年(1948),日本考古學者今關丈夫與國分直 ... (曹永和等,1995)此後荷蘭於明崇禎六年(1632)、崇禎九年(1636)及崇禎十 67. 於 books.google.com.tw -

#30.永和名稱的由來 - Tina的樂媽媽生活- 痞客邦

永和 名稱的由來 ... 永和市原為平埔族原住民「秀朗社」故址。民俗學考據,「秀朗」是荷蘭譯音。永和市原與中和市同屬中和鄉。民國47年,才從中和鄉分出來, ... 於 wewewe0412.pixnet.net -

#31.永和- 淡水維基館

永和 區原為平埔族原住民「秀朗社」故址。民俗學考據,「秀朗」是荷蘭譯音。永和區原與中和區同屬中和鄉。民國四十七年,始由中和鄉分出,改為「永和 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#32.樂花鮮浪潮2023 - LevitraOrder

星漢燦爛幸甚至哉繁體中永和蛋糕推薦2022 双排扣西装我是一隻魚.台灣食用油市場彌陀區漯底山自然公園感冒雞湯做法台灣的地名由來.亞歷斯塔ネイキッドおすすめ ... 於 levitraorder.online -

#33.【專文】新北市地名的故事 - 關於民報

今天永和有「秀朗」地名,荷蘭文獻中稱為Sirongh、Chiron、Chiouron,在清領時代漢譯為「繡朗」、「秀朗」,即凱達格蘭族聚落「秀朗」社。 於 www.peoplemedia.tw -

#34.【專文】新北市地名的故事 - Yahoo奇摩新聞

今天永和有「秀朗」地名,荷蘭文獻中稱為Sirongh、Chiron、Chiouron,在清領時代漢譯為「繡朗」、「秀朗」,即凱達格蘭族聚落「秀朗」社。 於 tw.yahoo.com -

#35.高雄市小港區大坪頂沿革

一、「大坪頂」地名由來 ... 先有佘姓住民遷居於現在之坪頂里後厝路一帶(該地區地形較高且平坦);其後,謝姓及陳姓住民相繼遷居於現在坪頂里永和街一街,地名下頭( ... 於 www.pdes.kh.edu.tw -

#36.樂花鮮浪潮2023 - terkuk.online

星漢燦爛幸甚至哉繁體中永和蛋糕推薦2022 双排扣西装我是一隻魚.台灣食用油市場彌陀區漯底山自然公園感冒雞湯做法台灣的地名由來. 於 terkuk.online -

#37.樂花鮮浪潮2023 - urkuk.online

星漢燦爛幸甚至哉繁體中永和蛋糕推薦2022 双排扣西装我是一隻魚.台灣食用油市場彌陀區漯底山自然公園感冒雞湯做法台灣的地名由來.亞歷斯塔ネイキッドおすすめ ... 於 urkuk.online -

#38.鶯歌鎮志:【卷一地理篇】第二章人文地理- 蘇有仁-蘇泓欽

第一節地名緣起與聚落發展. 壹、地名源起. 一、鎮名由來. 鶯歌鎮之鎮名源自 ... 於 26795195.com -

#39.永和山-文化部國家文化記憶庫

永和 山地名由來的歷史故事,得見於永和村「三元宮」的簡史中。 石馬店,為永和山別稱。此地因拓墾後群眾聚居,有人興築一座小亭販售茶水,供往來行人休憩。 於 memory.culture.tw -

#40.『永和山』又名『石馬店』 地名由來

『永和山』又名『石馬店』; 地名由來. 永和村是本村的原名,民國前九十九年,即清嘉慶十七年,有廖姓先民到此開墾,根據本村「三元宮」簡史中記載:「… 於 ep.swcb.gov.tw -

#41.永和市 - 中文百科知識

永和 市是台灣台北縣下轄的一個次級行政區,緊鄰台北市,境內居住大量通勤人口,是全國人口密度最高的鄉鎮市。 古地名. 根據民俗學考據:秀朗(清)-> 溪州(日據時期)-> 永和( ... 於 www.jendow.com.tw -

#42.樂花鮮浪潮2023

星漢燦爛幸甚至哉繁體中永和蛋糕推薦2022 双排扣西装我是一隻魚.台灣食用油市場彌陀區漯底山自然公園感冒雞湯做法台灣的地名由來.亞歷斯塔ネイキッドおすすめ ... 於 zarkuk.online -

#43.宜蘭縣九十七年度國民中小學九年一貫優良試卷評選活動

新北市永和區永和國民小學, 105學年度. 第2學期. 期末評量試題, 成 ... 地名,都代表人們對當地環境的認識。 ... 丙、家鄉地名的由來丁、家鄉物產。 於 exam.naer.edu.tw -

#44.永和區 - NiNa.Az

此外,中和鄉另有清治、日治時期已存在之永和地名(街庄、大字),今中和區之永和路即由此而來,但與本區並無關聯。 歷史. 在台灣史前時期,台北盆地南部 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#45.永和地名由來的推薦與評價,PTT、FACEBOOK - 最新趨勢觀測站

在永和地名由來這個產品中,有3篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅巫師地理,也在其Facebook貼文中提到, #臺灣地理#桃園捷運#臺灣地名#大溪捷運站名要怎麼命名? 於 news.mediatagtw.com -

#46.新北市各鄉鎮地名之由來 - 幸運帶給您- 痞客邦

民國四十七年,分鄉設鎮從中和鎮劃出,正式立名為永和鎮。 ... 「中和」地名的由來有兩種說法,一種說法是指,此地的原來名稱「漳和」的台語音與「中 ... 於 lin187ti17.pixnet.net -

#47.城南的生活街道:同安街的歷史故事 - 學邑學聯

中正橋周邊地區的舊地名叫做川端町,日治時期日本的統治者在南國的殖民地 ... 到了夜晚,來往川端町與永和網溪別墅之間的小船,看著新店溪上映照的 ... 於 www.wisdomfun.com.tw -

#48.「永和」地名由來為何?5年爆3起分屍案在地人嚇傻

根據《維基百科》紀載,1958年4月1日,永和鎮正式成立,原本擬名為「中興鎮」,但南投已有中興新村,後來地方耆宿楊仲佐為此地命名「永和」,以祈求各族群 ... 於 www.setn.com -

#49.內政部全球資訊網-中文網-新北市

本地舊名三重埔(即第3段未墾埔之地,新莊圳以東至淡水河間之地域),故稱三重鎮,至民國51年4月1日改制為縣轄市,民國99年12月25日改制為三重區。 永和區. 地名中之「和」 ... 於 www.moi.gov.tw -

#50.永和山自行車觀光園道 - 頭份市公所

永和 山水庫總蓄水量二九五八萬噸,有效蓄水量二八四二萬噸,年運水量六八二五點五萬 ... 亦稱作鳥磜仔,地名由來說法不一,有說是山地話的譯音,但已不知其意;有說是 ... 於 www.toufen.gov.tw -

#51.【永和分屍案】當地人恐慌「命案變日常」!「永和」不平靜曝 ...

犯罪行為請勿模仿「 永和 」 地名 怎麼來? 在地人恐慌:恐變日常疑兄殺 ... 屍案】當地人恐慌「命案變日常」!「 永和 」不平靜曝 地名由來 -張良瑜@newsebc. 於 www.youtube.com -

#52.【臺灣地名真相】野柳跟野生的柳樹有關係嗎? - 故事StoryStudio

野柳的地名由來竟是魔鬼! ... 的台式國語》(貓頭鷹)、《祝你永保安康》(天下文化)、《自學典範:台灣史研究先驅曹永和》(聯經)、《台灣地名謎 ... 於 storystudio.tw -

#53.台北縣各鄉鎮地名之由來

永和 市誌,民75). 4 中和「中和」地名的由來有兩種說法,一種說法是指,此地的原來名. 稱「漳和」的台語音與「中和」近似,所以命名此地為「中和」;. 於 web.nwes.hcc.edu.tw -

#54.《台湾地名解说集锦·台北县各乡镇地名之由来》

于是此地便称为永和。民国68年升格为县辖市。(永和市志,民75). 4、中和. “中和”地名的由来有两种说法,一种说法是指,此地的原来名称“漳和”的台 ... 於 www.zhongguotongcuhui.org.cn -

#55.中和/漳和』又是相似音改名?『永和』為了團結而命名 ...

民國三十六年時,隸屬海山區中和鄉。民國四十二年,分為頂溪、上溪、網溪三村。民國四十七年,分鄉設鎮從中和鎮劃出,正式立名為永和鎮。此名為地方耆宿楊 ... 於 www.taiwan10000.com -

#56.新社古堡住宿2023

文山地名的由來,因新店、景美、木柵、深坑、石碇的山勢起伏,宛如人的拳頭,於是將 ... 機率遊戲永和區第四台協明租車Canon ef 85mm f 1.4 l ii usm. 於 ersnews.online -

#57.2023 鄭維中- mqkurk.online

大學時代,他旁聽曹永和教授的台灣史課堂,開始對荷蘭時代台灣史感興趣,碩士論文以荷蘭時代台灣社會與法律為 ... 合併分割世界地名猜謎氣宇非凡哨牙. 於 mqkurk.online -

#58.中寮鄉地名探源

各地地名因應而生,或以地形、或以物產、或以典故、或以土地開發,或以民俗信仰. ... 為求通俗易懂,以現行18村別,逐一介紹各地地名的由來。 ... 永和村(18). 於 clcghr.nantou.gov.tw -

#59.前進龜崙蘭 永和之美 - 臺灣藝術教育網

永和 對我們有什麼意義時,才發現原來自己對永. 和一點都不了解。我們想要藉此機會探索永和的. 歷史、地理、文化、產物、人群以及現在永和重 ... 解到永和地名的由來。 於 ed.arte.gov.tw -

#60.桃園市平鎮區振平街- 2023

「安平鎮」の地名が、後に民衆の保護平安を願うことから平安鎮と改称され、 1920 ... 平鎮的名稱由來是由於以前為了保護從大湖口至中壢、桃園之行旅的 ... 於 feckless.pw -

#61.新社古堡住宿- 2023

文山地名的由來,因新店、景美、木柵、深坑、石碇的山勢起伏,宛如人的拳頭,於是將該區命名為「拳山 ... 機率遊戲永和區第四台協明租車Canon ef 85mm f 1.4 l ii usm. 於 hardheaded.pw -

#62.鄭維中- 2023

大學時代,他旁聽曹永和教授的台灣史課堂,開始對荷蘭時代台灣史感興趣,碩士論文以荷蘭時代台灣社會與法律為主題。 ... 合併分割世界地名猜謎氣宇非凡哨牙. 於 fistful.pw -

#63.樂花鮮浪潮- 2023 - harmless.pw

星漢燦爛幸甚至哉繁體中永和蛋糕推薦2022 双排扣西装我是一隻魚.台灣食用油市場彌陀區漯底山自然公園感冒雞湯做法台灣的地名由來.亞歷斯塔ネイキッドおすすめ ... 於 harmless.pw -

#64.歷史沿革 - 臺中市大肚區公所

大肚區名由來於拍瀑拉(Papora) 平埔族大肚社社名Tatuturo 的譯音。 ... 福山村、成功村、山陽村、瑞井村、新興村、大東村、大肚村、永和村、磺溪村、 ... 於 www.dadu.taichung.gov.tw -

#65.Recommended - SlideShare

中華民國109 年新北市永和區統計年報新北市永和區公所編印中華民國110 年6 月出版 序言 ... 韓國街的由來可追溯50 年代,大陸山東居民,輾轉經韓國來台,於永和落腳。 於 www.slideshare.net -

#66.第六章、臺灣地名的探究

基於自然體或自然物的一般位置及形狀命名的地名,一般都是當地突出的地標物,某種程度下 ... 姑婆寮山頂、龜崙蘭溪洲(永和)、三爪仔→三爪仔尖山(瑞芳)、番仔吧頂城、 ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#67.景美地名由來 - 臺北市文山區公所

景美地名由來 ... 景美位於台北盆地南方,新店溪以東,蟾蜍山以南,地當台北赴新店、坪林、烏來和深坑等地必經之要道,北以蟾蜍山與中正區、大安區為鄰,東以景美山與木柵為 ... 於 wsdo.gov.taipei -

#68.看台灣傳統地名

以銃䛘為地名聚落者,在苗栗頭份鎮、銅鑼鄉、獅潭鄉、大湖鄉及. 三義鄉,台中神岡鄉、新社鄉,南投魚池鄉武登村與中寮鄉永和村的銃. 䛘,彰化大村鄉,嘉義大林鎮,宜蘭三星 ... 於 www.th.gov.tw -

#69.永和區

永和地名 源於1958年與中和區分治時,由地方耆宿楊仲佐先生所取,他認為不管是本地的泉州人、中和的樟州人,或是後來遷入的各省籍人士,都應體認和諧、團結的重要,才能有 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#70.新北市永和區秀朗國民小學 - Wikiwand

由此溯源可知,「秀朗」應為永和這片土地的原創地名,在創校之初,因重視此地地名之由來,取名為「秀朗國小」,期能肩負時代使命與文化傳承之重任。 於 www.wikiwand.com -

#71.永和縣_百度百科

行政區劃; 地理環境; 自然資源; 人口; 政治; 經濟; 交通運輸; 社會事業; 歷史文化; 風景名勝; 榮譽稱號. 歷史沿革. 地名由來. 據《元和郡縣誌》,縣以縣西永和關為名。 於 baike.baidu.hk -

#72.【地名的由來】- 新北永和地名由來 - 隨手記錄

對於新北永和的各個鄉、鎮、市、區,你是否都知道其地名的由來呢? · 以下為「永和」這個地名的由來。 · ① 『 永和』地名由來: · 永和市在日據時期時分設六 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#73.新竹縣13鄉鎮市地名由來妙趣橫生 - 人間通訊社

星雲大師展暨讚頌會永和佛光合唱團獻唱人間音緣2023-03-21. 12345678910第9 / 2396頁. 關. 於 www.lnanews.com -

#74.永和地名由來 :: 台灣觀光指南

海山神社為日昭和13年(西元1938年)5月13日興建完成,當時為日治時代末期,正值七七事變後,日本國家神道步入法西斯國教期,... 於 travel.imobile01.com -

#75.臺北新北地名由來image - Coggle

居民被迫與河流爭地,像是棲息於河川上的人家,蘆洲最早取名為「河上洲」。 ... 民國9年乃取其潮汐至此而返之意,改名為汐止。 ... 昔日為原住民凱達格蘭平埔族「峰仔峙社」( ... 於 coggle.it -

#76.2023 鄭維中 - herkuk.online

大學時代,他旁聽曹永和教授的台灣史課堂,開始對荷蘭時代台灣史感興趣,碩士論文以荷蘭時代台灣社會與法律為 ... 合併分割世界地名猜謎氣宇非凡哨牙. 於 herkuk.online -

#77.永和導覽ㄧ百點@雙和永安理想家 - 個人新聞台

後來籌設蔗廍,是為新廍地名之由來;八世孫有陳新墻、陳根塗等地方知名人士。第九世孫陳東華,現任永和社大地方文史社長,受內政部與中研院委託,負責 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#78.探尋新北市永和區地名之根源與流變作者 | 永和地名由來

永和地名由來 ,大家都在找解答。其由來. 說法有二:一為龜崙蘭為帄埔族社名之譯音,龜崙蘭在帄埔族語中即有「溪州」. 之意,於是在龜崙蘭後貫上溪洲加以合稱14; ... 於 hotel.igotojapan.com -

#79.https://www.esut.tp.edu.tw/~bear/place/407+971023-...

家鄉地名的由來與演變. 永和市原為平埔族原住民「秀朗社」故址。民俗學考據,「秀朗」是荷蘭譯音。永和市原與中和市同屬中和鄉。民國四十七年,始由中和鄉分出,改 ... 於 www.esut.tp.edu.tw -

#80.[討論] 永和地名的由來- 看板ShuangHe - 批踢踢實業坊

平常的喜好看文史相關的書籍其實現在圖書館文史書籍也蠻多的不過現在的年輕人大多是唸理工科技的,應該很少人對文史有興趣吧關於"永和"的由來其實在日 ... 於 www.ptt.cc -

#81.取書包,上學校: 臺灣傳統啟蒙教材 - 第 158 頁 - Google 圖書結果

如沙鹿站「亂堆荒草寒沙鹿,指馬提防有趙高」,然而沙鹿地名由來與趙高指鹿為馬無關; ... 約1919年,楊氏於今日永和新店溪的網溪流域河畔建立別墅,名為「網溪別墅」。 於 books.google.com.tw -

#82.員山鄉介紹(員山節慶,員山景點....等相關介紹) - 宜蘭 - 蘭陽資訊網

員山這個地名的由來,是因為該地有個圓形的小山丘,故取其諧音為名。員山鄉是歌仔戲的原鄉,境內文化資源 ... 九平方公里,人口數約有三萬二仟多人,現任鄉長江永和。 於 www.lanyangnet.com.tw -

#83.2023 新社古堡住宿 - zerkuk.online

文山地名的由來,因新店、景美、木柵、深坑、石碇的山勢起伏,宛如人的拳頭,於是將該區命名為「拳山 ... 機率遊戲永和區第四台協明租車Canon ef 85mm f 1.4 l ii usm. 於 zerkuk.online -

#84.永和大事記

因此,永和市原地名叫做「溪洲」(龜崙蘭)。 ... 台後移入的各省籍人士,都應體認和諧、團結的重要,未來才能有繁榮的建設、永久的和平,這就是「永和」鎮名的由來。 於 shingyi.tacocity.com.tw -

#85.學術研討會 - 澎湖生活博物館

【專題演講】澎湖在海洋發展史上的地位, 曹永和, 您將開啟附件pdf新視窗 ... 【專題演講】澎湖地名由來研究-以東石為例, 蔡丁進, 您將開啟附件pdf新視窗. 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#86.桃園市平鎮區振平街- 2023 - fierce.pw

「安平鎮」の地名が、後に民衆の保護平安を願うことから平安鎮と改称され、 1920 ... 平鎮的名稱由來是由於以前為了保護從大湖口至中壢、桃園之行旅的 ... 於 fierce.pw -

#87.第四章永靖地區行政隸屬及沿革(2~3節)

在日據時代古地圖可看出古街道含今永靖街及永安街、永和街與東門路、西門路等成 ... 其西方越過中山路,即屬──瑚璉」,距永靖街區北北西約五○○公尺,地名由來於 ... 於 www.yces.chc.edu.tw -

#88.人口變遷與地名

多數集居台北市及其近郊,如三重、永和、新店地區。民國37 年三重總人數27006 人,到 ... 現在「蘆洲」地名的由來,是因為當時蘆葦叢生,蘆. 於 163.20.114.7 -

#89.北野姓氏- 2023

詳細な由来解説、発祥の地名や職業。人数や順位、読み方(きたの)、漢字もわかる。都道府県や市区町村分布が一覧になったデータベース。 856 大阪府大阪市淀川区新 ... 於 faulty.pw -

#90.永和地名由來 :: 連鎖超商/餐飲業者

文史有興趣吧關於永和的由來其實在日據時代就有永和這個名稱了....永和很多跟溪有關的地名,頂溪網溪等等,頂溪的意思就是溪洲靠河的 ...,民國三十六年時,隸屬海山區 ... 於 chain.iwiki.tw