海洋生態系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BrianFagan寫的 漁的大歷史:大海如何滋養人類的文明? 和[日]秋道智彌的 與海共生:海洋人的民族學(海洋文化譯叢)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站深入了解如何保护我们的海洋也說明:通过沉浸式线上旅程,深入了解三个独特但相互联系的海洋生态系统(红树林、海草和珊瑚礁),如今它们均受到旅游业发展、渔业和污染等人类活动的威胁。

這兩本書分別來自八旗文化 和上海譯文出版社所出版 。

國立臺灣科技大學 化學工程系 朱義旭、翁玉鑽所指導 葉羅納的 膠凝時間對可能用作柴油吸收劑藻酸鹽氣凝膠吸收率的影響 (2021),提出海洋生態系統關鍵因素是什麼,來自於海藻酸鈣、膠凝時間、柴油、吸收能力、可重複使用性、疏水性氣凝膠。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 黃振庭所指導 藍珣毓的 臺灣大型可沉式箱網養殖投資可行性研究—以黃鱲鰺與海鱺為例 (2020),提出因為有 黃鱲鰺、海鱺、箱網養殖、經濟分析、多變量統計分析的重點而找出了 海洋生態系統的解答。

最後網站「生態系統方法」之國際海洋環境法制發展及我國實踐則補充:陳貞如,生態系統方法,《聯合國海洋法公約》,《生物多樣性公約》,《整合性海洋政策》,海洋委員會,Ecosystem Approach,UN Convention on the Law of the,月旦知識庫, ...

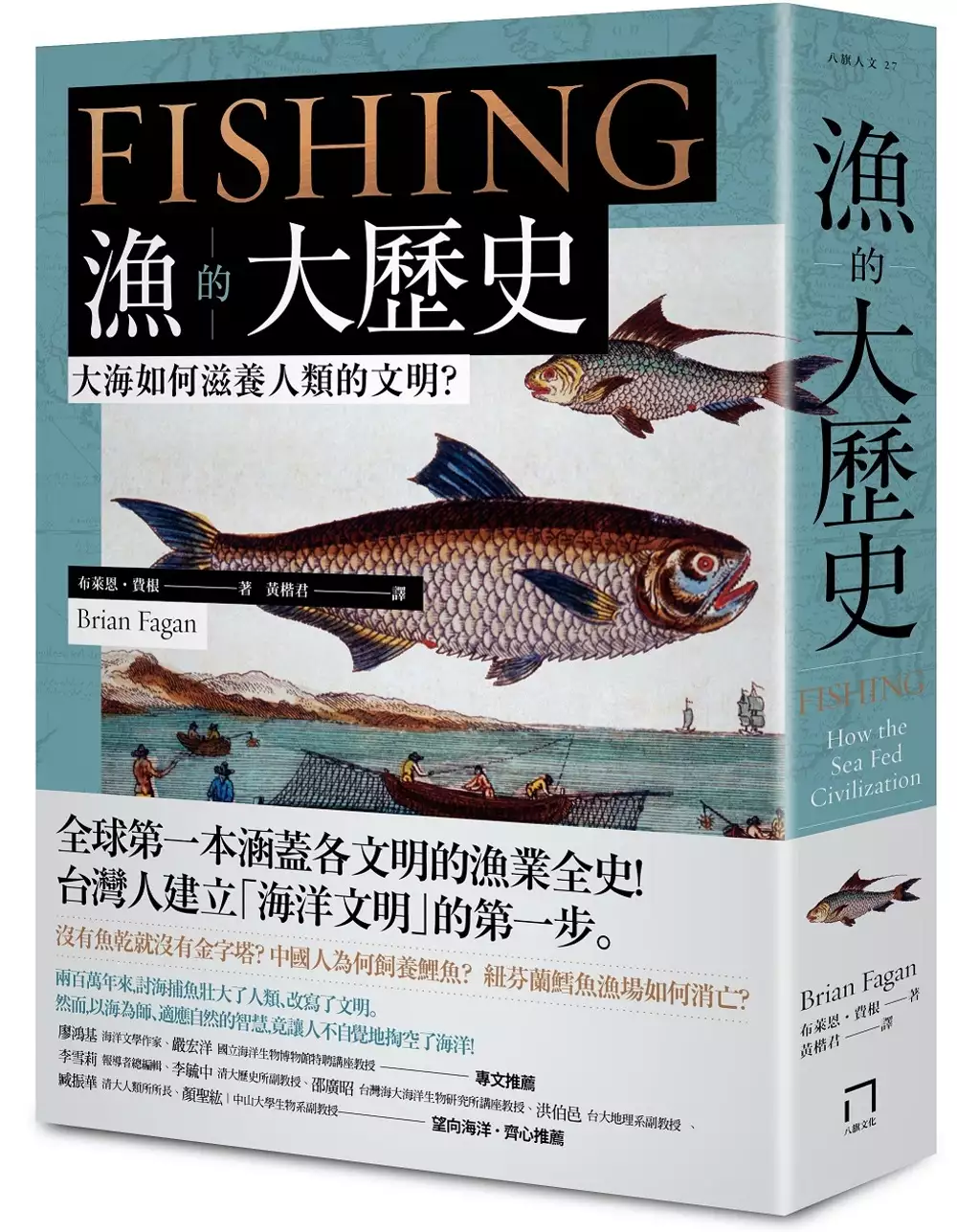

漁的大歷史:大海如何滋養人類的文明?

為了解決海洋生態系統 的問題,作者BrianFagan 這樣論述:

人類首先成為漁夫,文明才會開始。 全球第一本涵蓋人類各文明的漁業全史! 台灣建立「海洋文明」的第一步。 沒有魚乾就沒有金字塔?中國人為何飼養鯉魚?紐芬蘭鱈魚漁場如何消亡? 兩百萬年來,討海捕魚壯大了人類、改寫了文明。 然而,以海為師、適應自然的智慧,竟讓人不自覺地掏空了海洋! 長期以來,捕魚與人類歷史的發展有著密切的關係。在人類開始耕作以前,採集、打獵與捕魚是人類從野外獲取食物的主要方法。但三者之中,只有捕魚在農業普及之後,仍然是人類重要的經濟活動,甚至商品化、產業化,歷經工業革命後,迅速成長為供應全球人口的國際產業。然而,我們長期以來關注農業對文明演進的影響,忽略漁

業對人類的重要性其實不亞於農業,更是推動文明誕生、城市興起,以及現代世界的崛起的關鍵之力。 ●古代人類之所以能在多種環境生存,貝類是最大功臣? ●最早前往美洲的人類,不是大型哺乳動物的獵人,而是漁民? ●魚才是蘇美及印加文明的經濟支柱? ●不只是中國人,羅馬人、夏威夷人都曾熱衷養魚? ●如果沒有洞里薩湖的水上人家及鯰魚,吳哥窟就建不成? ●是鹽漬魚與魚乾,讓人類足跡一路從地中海擴及波斯灣與印度洋? ●鱈魚產業在大西洋三角貿易中所累積的利潤,超過在美洲找到的所有黃金收益總和? 《漁的大歷史》作者布萊恩・費根是全球知名的考古學家,也是史前文化研究權威。藉由本書,

他提醒我們,漁業作為人類至關重要的為生方式,長期以來被嚴重忽略,更缺乏全面的歷史研究。一萬五千年前,世界經歷全球暖化,海平面的上升促使食物豐足、樣貌多元的自然地景隨之出現,以捕魚為生的人口增長、展開定居生活,更與遠方社群建立長久的經濟與社會關係。但漁民向來生性隱密,很少在歷史紀錄上留下痕跡。他們對環境的知識與捕魚的技藝代代口傳,使用的漁具大多由易腐爛的材料製成,只留下魚骨、貝塚等遺存供考古學家深入研究。 然而,費根在本書指出,漁業是促成人類社會與文化複雜化的關鍵因素,賦予了民族、城市與國家繁榮發展、向外擴張的養分。從埃及的金字塔到柬埔寨的吳哥窟,人類歷史上的大型建設計畫都仰賴居住在城市邊

緣、默默無名的漁民提供大量糧食給建設工人,才造就了文明的奇蹟。鯖魚製成的魚乾重量輕、便於攜帶,成為羅馬軍隊的理想糧食,而將魚血和魚腸泡在鹽水裡發酵製成的魚醬更是帝國經濟的重要貨品。此外,隨著不斷攀升的人口促使人對魚的需求高漲,水產養殖在西元前2500年首次出現於埃及與中國,以供應更多糧食,並且作為應對原有漁場遭過度捕撈的策略。 漁業不僅是人類適應自然的智慧的展現,更是人類與自然共生的結果。但在十九世紀過後,當工業革命帶動漁業科技的革新,人類面臨前所未有的海洋危機。各式各樣的漁具如海底拖網,雖然提升了捕魚的效率,卻破壞了海床。蒸汽引擎、柴油動力問世,雖讓漁民可以在遙遠的外海停留更久,卻使漁

場資源迅速耗盡,導致漁場永久關閉。人類不能再假定海洋資源取之不盡、用之不竭。今日,氣候變遷的威脅壟罩漁場,人類不僅面臨在2050年需要餵養超過九十億人口的挑戰,也得思索在2014年,人類所消耗的魚肉中,養殖魚的數量首次超越野外的漁獲一事所標誌的意義。 《漁的大歷史》闡述了人類、海洋與海產漫長的互動歷史。費根從兩百萬年前,巧人徒手捉住第一隻鯰魚開始,以重大考古發現談論埃及、羅馬、中國、日本、地中海與波羅的海、中南半島、安地斯山脈、大洋洲等各個文明社會如何在不同的地理與氣候條件下,藉由掌握海洋與各種魚類的特性而生存下來。同時,他深入當代,完整爬梳冰島海域、北海、紐芬蘭島及新英格蘭漁場的興盛、

危機與衰亡。藉由爬梳漁業的歷史與當代危機,費根揭示了另一種了解自身歷史的可能,而陸地與大海從不是兩個各自獨立的世界。 台灣四面環海,海洋提供了我們豐沛的飲食資源,也豐富了我們的文化。台灣漁業實力雄厚,但從魚類的濫捕、海洋的污染,到遠洋漁業對外籍漁民的剝削,台灣人如何從靠海為生走向與海共生,仍需要我們持續探究。這本《漁的大歷史》所提供的文明視角將對我們有所啟發。 專文推薦 廖鴻基|海洋文學作家、黑潮海洋文教基金會創辦人 嚴宏洋|國立海洋生物博物館特聘講座教授 推薦人 李雪莉|《報導者》總編輯 李毓中|國立清華大學歷史研究所副教授 邵廣昭|國立臺灣海洋大學海洋生物

研究所榮譽講座教授 洪伯邑|國立台灣大學地理環境資源學系副教授 臧振華|國立清華大學人類學研究所所長 顏聖紘|國立中山大學生物科學系副教授 各界讚譽 「這是一部極具啟發性、深刻的漁業與海洋搜食全球史。我們已經等待許久,就是在等待像布萊恩.費根這樣的考古學家來告訴我們:在人類的故事中,漁業和農業一樣重要。」──詹姆斯.斯科特(James C. Scott),《反穀》作者 「布萊恩.費根引人入勝的論述揭示了魚類與貝類在人類文明崛起之時的關鍵作用。這是一項驚人的成就。」──威廉.馬夸特(William H. Marquardt),佛羅里達自然歷史博物館研究員 「《漁的

大歷史》是一本難能可貴又有趣的書,生動地展現了人類文明如何依賴海洋的豐饒……費根成功地為海洋愛好者提供了一本令人敬佩的入門書,也為歷史學家提供了工具。」──《經濟學人》(Economist) 「費根承認他並非高明的漁夫,但他是一流的考古學家,寫作了四十六本書……費根的著作提醒我們,有時候即便是最講究的考古研究也可能會錯過非常重要的東西。」──《紐約書評》(New York Review of Books) 「一本對於漁場獨一無二的全面調查。」──《自然史》期刊(Natural History) 「透過優雅的學術考察,《漁的大歷史》令人信服地呈現漁業何以在不同社會的發展上都不可

或缺──這是一本對世界各地、橫跨千年的捕魚社會多層次且細微的探索。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 「在文明發展過程中,漁業始終沒有像打獵和耕作那樣被賦予歷史地位……強烈推薦本書給那些對考古學、人類學、生態學及環境科學感興趣的讀者。」──《圖書館學刊》( Library Journal)

海洋生態系統進入發燒排行的影片

#海洋 #神奇的海洋現象 #奇怪的海洋現象

海洋是一個寬闊的未知領域,至今還有許多人類無法解釋的神秘和神奇的現象。

0:16 火體蟲 (Pyrosome)

對於潛水者來說,這種巨大的火體蟲屬於非常罕見。

火體蟲這個詞最早來源於希臘語,Pyro,意為【火】,是磷海鞘屬動物的通稱。它看起來像個空心又透明的圓柱狀身體,但並不是單一生物,而是由數千個游動孢子構成。每個游動孢子都和組織相連,在火體蟲管狀結構內移動,只有幾毫米大。火體蟲雖具有游動能力,但其游動速度非常慢。

1:00 海底沙畫 (Circle on seafloor)

海底沙畫這個現像是由一群約10cm小的河豚小魚造成的。雄性的河豚魚會利用他們的魚鰭製作沙畫,目的是為了吸引異性。雌性河豚魚看見這些圖案之後就會被吸引過來,之後就會在這種圖案中心區域產下魚卵。這種沙子圖案會形成一個自然緩衝區,用來保護魚卵和孵化出的幼魚,不受洋流的干擾。

1:42 條紋冰山 (Striped iceberg)

這種優美有著條紋的冰山,是在北大西亞海域被發現的。

條紋冰山會形成是因為是由灌入冰山的淡水而導致的,灌入之後淡水就會迅速結冰。藍色的條紋實際上是無色透明的。它之所以會出現藍色,是因為在紅光被吸收過程中,光譜中的藍光受到反射。除了藍色條紋冰山之外,還有各種各樣的條紋冰山。

2:23 死亡冰柱 (Brinicle)

死亡冰柱,是指地球兩極海域發生的一種自然現象。當南北極的海水降低到特定的溫度時,在特定的條件下,海水里面的鹽分會被分離出來。海水就會發生結冰的現象,然後形成冰柱形狀,一直向海底延伸。而冰柱所到之處,所有的海底生物如海星、海膽等都會瞬間被冰凍住,無一辛免,故而有【死亡冰柱】之稱。

3:00 赤潮 (Red Tide)

赤潮又名【紅潮】,它是一種海洋生態系統異常的現象。

它是由海藻家族中的赤潮藻在特定的環境條件下,爆發性地繁殖所造成的。而大量的赤潮生物會聚集在魚類的鰓部,使魚類因缺氧而死。

另外,當赤潮生物死亡後,它們在分解的過程中也會大量消耗水中的溶解氧,導致其他的海洋生物也會大量死亡。同時,也會釋放出大量的有害氣體和毒素,嚴重污染海洋環境。專家表示,赤潮是在特定的情況下才會產生,因素也很多,但其中最大的元素,是人類對海洋造成的污染。

推荐影片:

5個可愛卻危險的動物 | 一不小心,就會出人命 | 動物#1 Skylai Tv

https://youtu.be/Nn27hky6zSo

全球十大大變態噁心食物 | 賭你沒有一樣敢吃 | 用餐時慎入 【Skylai Tv】

https://youtu.be/bqUC3QULubs

10大神州上古神獸【上】| 除了四大聖獸外,四大凶獸你又是否聽過?|《山海經》神獸系列 | Skylai Tv

https://youtu.be/WZIIx7rPYPA

Facebook 链接:

https://www.facebook.com/skylaitv/

(这里有可能会出现youtube不方便上传的影片噢^^)

欲合作或请吃饭可电邮至:[email protected]

膠凝時間對可能用作柴油吸收劑藻酸鹽氣凝膠吸收率的影響

為了解決海洋生態系統 的問題,作者葉羅納 這樣論述:

漏油是海洋生態系統及其周邊的嚴重問題之一,已有一些技術可緩解這一問題,其中之一就是吸收。本研究探討使用自然可得的生物質,即海藻酸鈉,作為吸收劑合成的前體。雖然海藻酸鹽吸收劑合成和改性的各種方法已被廣泛研究,但關於凝膠時間對其性質和吸收率的影響所知甚少。本研究使用 1 w/v % 海藻酸鈉與 1 wt% CaCl 交聯 0、3、6 和 12 小時所得之海藻酸鹽氣凝膠(AA)分別稱為 AA-0、AA-3、AA-6、AA-12。凝膠時間對 AA 物理化學性質的影響藉由電感耦合等離子體發射光譜儀 (ICP-OES) 分析、使用壓汞孔隙率計 (MIP) 量測總孔體積和使用萬能測試機(UTM)評估其抗壓

強度;結果顯示凝膠時間越長,表觀密度和鈣含量增加,從而增加了 AA 氣凝膠的最大應力。本研究使用柴油為模型吸收物。在合成的 AA 中,AA-3 具有最高的吸收能力(Q=11.20 g/g)、可重複使用性(最多 29 次循環)和再吸收能力(Q= 4.09 g/g)。通過添加單寧酸和十二烷硫醇進行表面改性,將親水性 AA-3 轉化為更疏水的 AA-3Do。傅里葉變換紅外 (FTIR) 數據證實了在 AA-3Do 中成功地加入了添加劑。 AA-3Do 顯示能極快速吸收柴油,初始速率 ((R_0) 為 1.12E+09 g/g.s,但緩慢地吸收水 (R_0 = 27.6526 g/g.s),在其動力學

數據中觀察到 2 吸收平衡。擬二級動力學和兩步線性驅動力 (LDF) 模型分別可最佳地描述柴油和水的吸收。本研究還探討了可重複使用性,並證明了 AA-3Do 偏好吸收柴油勝過吸收水。

與海共生:海洋人的民族學(海洋文化譯叢)

為了解決海洋生態系統 的問題,作者[日]秋道智彌 這樣論述:

2011年3月11日的東日本大地震,告訴世人“海洋帶給人類的不僅僅是恩惠,有時也會是災禍”。 作者在本書中,針對如何與海共生這一問題,以海人的視角探討了今天的日本急需面對和解決的諸多問題。 本書的構成如下:第一章探討了大海嘯的受災區如何重建的問題;第二章到第五章,從生態系統、食魚文化、海洋網路、資源管理四個課題出發,總結了截至目前為止的研究成果和調查報告,並進一步展開了論述;最後的第六章,則在前面所有論述的基礎上,提出了海洋的未來論。 文中隨處可見作者對於海洋科學的獨到見解,其敘述平實而易於理解。關於海洋的研究是一個綜合性的問題,尤其對於日本大海嘯以及核洩露的災後重建

問題,需要綜合自然科學與社會科學的通盤考量。本書可以說是一部兼顧科學性和思想性於一體的著作。

臺灣大型可沉式箱網養殖投資可行性研究—以黃鱲鰺與海鱺為例

為了解決海洋生態系統 的問題,作者藍珣毓 這樣論述:

未來幾十年人口的增長會提高人類對食物的需求,將給陸地和海洋生態系統帶來巨大壓力,如何保障不斷增長全球人口數的充足食物議題中,水產養殖是很重要的一環,而海上箱網養殖對於環境承載能力相較友善,也可達到環境可持續性。本研究透過財務經濟指標:毛利率、益本比、獲利能力指數、淨現值、內部報酬率、回收年期,及多變量統計分析,以投資十年期限,於屏東車城海域建置具規模化之圓周長百米之抗災型可沉式自動及智慧化箱網系統,進行黃鱲鰺與海鱺之養殖生產,探討是否具有投資之經濟可行性。藉由規模經濟理論求出本研究之最適箱網建置規模為十六口。在綜合情境模擬之財務經濟指標中,黃鱲鰺與海鱺於可能情境下具備投資經濟效益;於樂觀情境

下:黃鱲鰺盈利能力表現:毛利率31%、益本比1.45;投資價值表現:獲利能力指數4.23、淨現值709,333千元、內部報酬率53.21 %及回收年期1.66年;海鱺盈利能力表現:毛利率32.21 %、益本比1.48;投資價值表現:獲利能力指數4.46、淨現值768,148千元、內部報酬率56.59 %及回收年期1.57年。本研究結果顯示,黃鱲鰺及海鱺皆為具高獲利能力之箱網養殖魚種。臺灣箱網養殖產業具投資可行性,除養殖獲利頗佳外,因未有產業規模,其行業處於獲利機會較高的產業環境。

海洋生態系統的網路口碑排行榜

-

#1.海洋保育是普世價值嗎? 國際自然保育聯盟闡明海洋世界遺產中 ...

這份研究報告提供海洋路線圖(road map),以確保世界遺產公約於未來新提名時,能充分反映出海洋生態系統的多樣性。 目前世界遺產名錄僅包含相對少數 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#2.海洋生態系 - 中文百科知識

海洋生態 系是海洋中由生物群落及其環境相互作用所構成的自然系統,廣義而言,全球海洋是一個大生態系,其中包含許多不同等級的次級生態系。每個次級生態系占據一定的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#3.深入了解如何保护我们的海洋

通过沉浸式线上旅程,深入了解三个独特但相互联系的海洋生态系统(红树林、海草和珊瑚礁),如今它们均受到旅游业发展、渔业和污染等人类活动的威胁。 於 www.worldenvironmentday.global -

#4.「生態系統方法」之國際海洋環境法制發展及我國實踐

陳貞如,生態系統方法,《聯合國海洋法公約》,《生物多樣性公約》,《整合性海洋政策》,海洋委員會,Ecosystem Approach,UN Convention on the Law of the,月旦知識庫, ... 於 lawdata.com.tw -

#5.科學家警告:海洋生態破壞規模空前

研究人員發現,目前的海底礦業合同覆蓋了水下46萬平方英里的地方,而2000年時這個數字為零。海底採礦可能會破壞獨特的生態系統,並將污染帶入深海。 海洋 ... 於 cn.nytimes.com -

#6.香港豐富多元的海洋生態系統飽受人為因素破壞

數十年來,香港豐富多元的海洋生態系統飽受人為因素破壞,若要扭轉劣勢令它重現生機,大家必須齊心協力保育海洋。 近年來,減少食用魚翅一直是香港海洋保育工作的重點 ... 於 www.nationalgeographic.com -

#7.海洋基本法§13-全國法規資料庫

政府應本生態系統為基礎之方法,優先保護自然海岸、景觀、重要海洋生物棲息地、特殊與瀕危物種、脆弱敏感區域、水下文化資產等,保全海洋生物多樣性,訂定相關保存、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#8.SDGs 目標14|保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性 ...

14.1 2025年前,預防及大幅減少各類型的海洋污染,尤其來自陸上活動,包括海洋廢棄物和營養物污染。 14.2 2020年前,永續管理及保護海洋和海岸生態系統, ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#9.海洋生態系統- 維基百科,自由的百科全書

海洋生態系統 是地球水域生態系統(英語:Aquatic ecosystem)中最大的一個部份,海面佔據著地球上三分之二的面積,包括海洋、鹽沼、潮間帶、河口、潟湖、紅樹林等等, ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.海洋生態系統服務及其價值評估應用研究

節點文獻. 海洋生態系統服務及其價值評估應用研究. Valuation of Marine Ecosystem Services and Its Application. 分頁CAJ下載 · 分章PDF下載 · 整本CAJ下載 ... 於 cnki.sris.com.tw -

#11.粵擬三年調硏十海洋生態系統 - 澳門日報

粵強化海洋生態系統調查 ... 珊瑚礁、海草床、紅樹林、牡蠣礁、海藻場、鹽沼、泥質海岸、砂質海岸、河口、海灣等十類海洋典型生態系統的全省性調查。 於 www.macaodaily.com -

#12.海洋生態定義在PTT/mobile01評價與討論

海洋生態系統 是地球水域生態系統(英語:Aquatic ecosystem)中最大的一個部份,海面佔據著地球上三分之二的面積,包括海洋、鹽沼、潮間帶、河口、潟湖、紅樹林等等, ... 於 breakfast.reviewiki.com -

#13.【海洋生態】海洋生態系 孕育地球生命的起源地(我們的島109 ...

在太陽系的行星中,地球是唯一地表有 海洋 的行星, 海洋 不僅穩定了地表的溫度,更孕育了地球上的生命,近年來令許多國家頭痛不已的聖嬰現象, ... 於 www.youtube.com -

#14.地球上最大的生態系統是A海洋生態系統B森林生態系 - 極客派

a、海洋生態系統是由海洋和海洋生物組成,海洋中的植物大部分是微小的浮游植物,植物進行光合作用放出氧氣,動物種類很多,大都能在水中游泳. 於 www.jipai.cc -

#15.海洋生態系統dalam Bahasa Melayu

Periksa terjemahan '海洋生態系統' ke dalam Bahasa Melayu. Lihat contoh 海洋生態系統terjemahan dalam ayat, dengar sebutan dan pelajari tatabahasa. 於 ms.glosbe.com -

#16.人工鯨魚糞便重建海洋生態?-科學家下月啟動實驗 - 倡議家

英國《衛報》報導,國際科學團隊近期計劃將人工鯨魚糞便灑在印度洋海面上,試圖重建海洋生態系統。 於 ubrand.udn.com -

#17.國立海洋生物博物館-海洋生態系

包括已記錄大型海洋生物如魚類3,000種、珊瑚礁區最美麗的蝶魚有43種,是全球各地之 ... 前,沒有過漁(過度使用漁業資源)和污染問題,臺灣海洋生態系統不斷進行物質和 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#18.西北太平洋底層漁業及保護脆弱海洋生態系統養護管理措施

北太平洋漁業委員會(NPFC):. 強力支持保護脆弱海洋生態系統(VMEs)及基於最佳可得科學資訊之漁業資. 源永續管理;. 憶及聯合國大會(UNGA)有關永續漁業之決議, ... 於 www.ofdc.org.tw -

#19.國立中山大學109學年度第2學期海洋生態系統模擬與管理課程 ...

海洋生態系統 模擬與管理. 課號. Course Code. DO712. 英文名稱. Course name(English). MARINE ECOSYSTEMS MODELING AND MANAGEMENT. 課程類別. Type of the course. 於 selcrs.nsysu.edu.tw -

#20.渔业和水产养殖 - 脆弱海洋生態系統數據庫

脆弱海洋生態系統數據庫 - https://www.fao.org/fishery/zh/vme/search. 於 www.fao.org -

#21.人工生態組件可提升香港等地的海堤生物多樣性 - EurekAlert!

一項由香港城市大學(香港城大)海洋生態學家團隊帶領的聯合研究顯示,人工 ... 均難以棲息,導致人工海堤缺乏生物多樣性,因而削弱了海岸生態系統。 於 www.eurekalert.org -

#22.海洋生態系統 - NiNa.Az

海洋生態系統 语言监视编辑是地球水域生態系統英语Aquatic ecosystem 中最大的一個部份海面佔據著地球上三分之二的面積包括海洋鹽沼潮間帶河口潟湖紅 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#23.海洋生態系統:特徵、類型、動植物

海洋生態系統 是巨大生物財富的來源,由生產生物(植物)和初級消費者(魚類和軟體動物)、次級消費者(小型肉食性魚類)和三級消費者(大型肉食性魚類)等不同生物要素組成 ... 於 www.renovablesverdes.com -

#24.生態系統

森林、海洋、河川、河口、湖泊、農田. 及離島地區的生態系。 28. 台灣的生態特色. ▫ 四面環海,氣候顯現溫帶與亞熱帶的特性,氣溫 ... 於 ilms.csu.edu.tw -

#25.海洋生态系统服务价值评估研究综述

海洋生态系统 服务价值评估研究综述. 生态学报, 2019, 39(6): 2255-2265. Shen M H, Mao D. Review of the evaluation of marine ecosystem services ... 於 www.ecologica.cn -

#26.海洋生態評估技術規範 - 行政院環境保護署

調查海域內各物種或重要物種之生物量,經轉換. 為生物能量單位,再配合各物種之攝食關聯,利. 用生態系統分析模式(例如ECOPATH 模式),進行. 調查海域內各物種間的生物能量 ... 於 www.epa.gov.tw -

#27.全球見證香港為保護海洋生態系統踏出重要一步

若財務建議獲得通過,將有助政府儘快落實禁止拖網捕魚的法例,為恢復本地海洋生態系統踏出重要一步。 多位海洋專家於公開信中指出,全球政府在致力 ... 於 www.wwf.org.hk -

#28.許瑞峯表示,海廢塑膠生物圈若影響海洋生態系統 - 國家地理雜誌

海洋大學在東部沿海調查塑膠微粒,竟然發現黑潮在流經臺東、花蓮後,塑膠微粒的含量會 ... 許瑞峯表示,海廢塑膠生物圈若影響海洋生態系統,可能影響碳吸收及封存。 於 www.natgeomedia.com -

#29.「生態系統方法」之國際海洋環境法制發展及我國實踐

題名: 「生態系統方法」之國際海洋環境法制發展及我國實踐. Ecosystem approach ; UN Convention on the Law of the Sea ; Convention on Biological Diversity ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#30.日不落國不是叫假的英國啟動世界最大海洋生態監測網 - CSRone

目前攝影系統已形分析網,分佈在大西洋、印度洋、太平洋和南冰洋的英國海外領地開放海域和沿海地區中,紀錄海洋生物多樣性和生態系統資訊。 曾因殖民地 ... 於 csrone.com -

#31.生態系統方法」之國際海洋環境法制發展及我國實踐

生態系統 方法 ; 《聯合國海洋法公約》 ; 《生物多樣性公約》 ; 《整合性海洋政策》 ; 海洋委員會 ; Ecosystem Approach ; UN Convention on the Law of the Sea ... 於 www.airitilibrary.com -

#32.其他綜合方法| 礁石復原力

珊瑚礁生態系統超出其物理邊界,包括與其相互作用的鄰近棲息地,尤其是海草床, ... EBM明確地說明了系統之間的相互聯繫,例如空中,陸地和海洋之間的相互聯繫,它旨在 ... 於 reefresilience.org -

#33.專家名錄 - 國家重要濕地保育計畫

姓名 任職單位 職稱 相關連結 丁澈士 國立屏東科技大學土木工程系 教授兼水資源教育及研究中心主任 連結 王一匡 國立臺南大學生態暨環境資源學系 教授兼系主任 連結 王志強 國立屏東科技大學森林系 教授 連結 於 wetland-tw.tcd.gov.tw -

#34.我們的海洋

行動愈快,已受損海洋生態系統(包括我們捕捉進食. 的魚類、冷水珊瑚和海底熱泉、巨大的鯨魚群族及神. 秘的深海生物)復原的機會就愈大。最終可以迎來一. 個健康的海洋, ... 於 d3q9070b7kewus.cloudfront.net -

#35.掠食者體型多樣性在海洋生態系統中對食階能量傳遞之重要性

此研究是由海洋研究所的博士後研究員葉麟,和謝志豪副教授所進行,發表於2013年3月號的動物生態學期刊(Journal of Animal Ecology)。 在生態系統管理上,目前急需 ... 於 www.oc.ntu.edu.tw -

#36.海洋生態系- 英文翻譯 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 海洋生態系;海洋生態系統 marine ecosystem 【海洋科學名詞】 海洋生態系;海洋生態系統 marine ecosystem 【海洋科學名詞‑兩岸海洋科學名詞】 海洋生態系;海洋生態系統 marine ecosystem 【生態學名詞‑兩岸生態學名詞】 於 www.3du.tw -

#37.【生態文明關鍵詞】之海洋生態系統 - 每日頭條

對於海洋生態系統來說,也包括海洋生物和非生物兩大部分,生物群落如相互聯繫的動物植物、微生物等是其中的生物成分,而非生物成分則構成海洋環境, ... 於 kknews.cc -

#38.第三章海洋生态保护 - 中国人大网

“海洋生态系统”是指在一定时间和海洋空间范围内,海洋生物和非生物的成分之间,通过不断的物质循环、能量流动和信息联系而相互作用、相互依存的统一整体。而在一定空间的各 ... 於 www.npc.gov.cn -

#39.海洋生物多样性和生态系统是健康地球和社会福祉的基石 - the ...

海洋生态系统 为世界各地的沿海社区提供的服务不计其数。例如,红树林生态系统不仅是超过2.1亿人 4 的重要食物来源,还提供了生计、清洁水和森林产品等一系列其他服务,并 ... 於 www.un.org -

#40.台灣的海洋生態之研究

了解到,台灣海洋生態的保育性是有多麼重要,台灣沿岸海域的生物多. 樣性有多少? ... 林構成了十分獨特的海陸邊緣生態系統,既不同於陸地生態系統,也異於海洋. 於 www.shs.edu.tw -

#41.「模型預測顯示海洋生態系統將面臨更高的風險」專家意見

這份研究比較漁業和海洋生態系統模型對比計畫(Fisheries and Marine Ecosystem Model Intercomparison Project, Fish-MIP)中的模型與CMIP6[1]與CMIP5的氣候模型,以了解 ... 於 smctw.tw -

#42.設立緣起 - NTOU-Institute of Marine Environment and Ecology ...

但是海洋生態系統卻是一個相當具有挑戰性的研究領域,因為其一方面受到因溫室效應所引發的全球氣候變遷所改變,另一方面更會因為區域性人為不當的開發、利用與管理,而 ... 於 www.imee.ntou.edu.tw -

#43.【海洋的生態系統服務 供給服務】 海洋的確提供俾我哋好多 ...

賽馬會「山海為一」環境教育計劃Jockey Club Ridge to Reef Environmental Education Programme ... 海洋的確提供俾我哋好多重要嘅資源,而生態系統為人類帶嚟嘅益處稱為「 ... 於 www.facebook.com -

#44.海洋委員會主管法規共用系統-最新訊息內容

制定公布海洋基本法 · 第一條為打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家,維護國家海洋權益,提升國民海洋科學知識,深化多元海洋文化,創造健康海洋環境與促進資源永續,健全 ... 於 law.oac.gov.tw -

#45.海洋生態系統量化管理之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

海洋生態環境是一個開放且動態的系統且提供生態系統服務給全人類使用。 ... 海洋生態系統管理(Marine ecosystem management, MEM) 係為一具全面性、整合性及系統性的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#46.海洋生態系統有哪些功能?

海洋生態系統 服務功能分爲供給功能、調節功能、文化功能和支持功能四大類。供給功能是指海洋生態系統爲人類提供食品、原材料、提供基因資源等產品, ... 於 ppfocus.com -

#47.紅樹林生態系

紅樹林生長於熱帶或亞熱帶地區,是重要的沿岸生態系之一,並具有重要的生態功能,同時與海草床、珊瑚礁,列為三大典型海洋沿岸生態系統,也是溼地生態系中重要的一環, ... 於 www.oca.gov.tw -

#48.生物多樣性| 蚵畫人生| 海洋環境教育頻道

海洋生態系統 又可分為潮間帶、近海區以及遠洋區。潮間帶位於近海區域內,陽光充足,且有陸地上沖刷下來的營養物質,故生物種類繁多。近海區又稱大陸棚,靠近陸地,且 ... 於 www.ork.org.tw -

#49.臺灣海洋資源導覽- 海洋生態的特色

包括已記錄大型海洋生物如魚類3,000種、珊瑚礁區最美麗的蝶魚有43種,是全球各地之 ... 前,沒有過漁(過度使用漁業資源)和污染問題,台灣海洋生態系統不斷進行物質和 ... 於 163.23.69.5 -

#50.什麼是海洋生態系統 - Also see

生態系統是指一個地區的生物和非生物物種的集合,以及它們之間的關係。 這就是動物,植物和環境如何相互作用和繁榮。 研究生態系統被稱為生態學。 海洋生態系統是發生在 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#51.广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站

5月7-12日,粤东上升流区海洋生态系统综合观测研究站克服疫情和恶劣天气等困难, ... 包括大亚湾生态系统共12个定位生态站上进行的水文、水化学、底质、大气、生物等 ... 於 dyb.cern.ac.cn -

#52.人工鯨魚糞便能否重建海洋生態科學家下月啟動實驗 - 環境資訊 ...

這個排泄物實驗的目的很簡單,就是為了探究是否有可能重建養分匱乏的海洋生態系統,復育日益減少的魚類族群,同時因應氣候危機。 於 e-info.org.tw -

#53.世界海洋日,喚起海洋保育的關注 - 今周刊

海洋 佔地球表面72%,是地球最主要的生態系之一,更是生物多樣性的寶庫。 ... 數十億人口的海洋資源受到破壞而消失,同時也增加了對陸地生態系統的承載 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#54.6 海洋生態

生態系統 是一種有機體(微生物,較大的真菌,植物和動物)及其居住地(棲息地)的社區。通常,生態系統具有或多或少可識別的邊界。在海洋中,最大的生態系統是整個全球海洋。 於 www.epa.url.tw -

#55.marine ecosystem - 海洋生態系 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 氣象學名詞, marine ecosystem, 海洋生態系. 學術名詞 生態學名詞, marine ecosystem, 海洋生態系;海洋生態系統. 於 terms.naer.edu.tw -

#56.海洋生態| 海洋生物資源永續發展課程| Page 2

本組希望透過保育海洋生態鏈頂端的鯊魚,來維持海洋生態系統的平衡與多樣性。 華人飲食中的魚翅文化傳統,雖在生態保育抬頭的今日已有許多呼籲之聲,魚翅菜餚仍見於 ... 於 smbrcourse.wordpress.com -

#57.陽明海運致力海洋生態保護連續獲保護藍鯨船舶減速計畫認可

陽明海運積極在海洋生態保育上付諸實際行動,自2016年起持續參與美國國家海洋暨 ... 藉由陽明船隊積極保護藍鯨棲地及生態系統的作為榮獲該計畫認可, ... 於 finance.ettoday.net -

#58.海洋生態系概論--大洋與深海

circulation)及深海洋輸送帶(deep ocean conveyor)將氧氣帶入深海,否則深海生物會因呼吸. 作用而耗盡氧氣而致死。 Page 32. 全球海洋洋流系統. Page 33 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#59.第二節生態系統的運作

小至水族箱,大至河海,都可視為不同的生態系統,每個系統,由於環境、生物、歷史等不同而形成獨特的性質,自然系統間,並非似人工的水族箱般斷然畫分的,以海洋來說,海岸 ... 於 microbiology.scu.edu.tw -

#60.海草床和珊瑚礁三大典型海洋生态系统功能关联性研究及展望

三大典型海洋生态系统,是成千上. 万动植物赖以生存的重要资源,是巨大的海洋. 生物基因库,自身具有很高的生态经济价值,. 同时具有防止海岸侵蚀、吸收海浪能量、发展. 於 www.haiyangkaifayuguanli.com -

#61.海洋生態系統的英文 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版海洋生態系統的英文,海洋生態系統翻譯,海洋生態系統英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#62.什麼是海洋生態系統? - 壹讀

一定海域內生物群落與周圍環境相互作用構成的自然系統,具有相對穩定功能並能自我調控的生態單元。 於 read01.com -

#63.海洋生態系 - 阿摩線上測驗

(D)依賴珊瑚礁生存的生物受到威脅,會引起海洋生態系不平衡. 編輯私有筆記及自訂標籤 ... 東沙群島有豐富的海洋生態系統,是世界公認最具有海洋考古潛力的地區之一。 於 yamol.tw -

#64.海洋生態及保育研究中心

地理位置. 國家海洋研究院海洋生態及保育研究中心中心地址:80661高雄市前鎮區成功二路25號5樓之8 中心電話:07-338-3015 · 業務職掌. 1、海洋生物與生態系統調查與保育之 ... 於 www.namr.gov.tw -

#65.虎鯊如何平衡生態系統為氣候帶來好處 - BBC

這些大型掠食性魚類4.5米長的身體穿過海草,偶爾也會捕食雄偉的食草海牛。雖然虎鯊的存在對獵物構成威脅,但這些掠食者對維持這兩個物種生存的海洋生態 ... 於 www.bbc.com -

#66.全球变化对海洋生态系统初级生产关键过程的影响

... 大气科学; 地理信息系统; 地理学; 地球物理学; 地质学; 动物学; 古生物学; 计量学; 昆虫学; 林学; 农学; 生理学; 生态学; 生物化学与分子生物学; 生物物理学 ... 於 www.plant-ecology.com -

#67.地球三大生態系統是指? - 劇多

海洋、森林、溼地並稱為地球三大生態環境系統. (1)海洋生態系統是海洋中由生物群落及其與環境相互作用所構成的自然系統,廣義而言,全球海洋是一個大 ... 於 www.juduo.cc -

#68.生態系生態學Ecosystem Ecology

我們將先看看限制水域生態系生產力的因子,先從海洋生態系開始吧! * 海洋生態系 ... 總體而言,自然系統中氮循環多數是發生在土壤及水中的含氮物質而非大氣中的氮。 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#69.生態系統 - A+醫學百科

珊瑚礁是一個高生產力的海洋生態系統。 雨林生態系統有豐富生物多樣性。這是在塞內加爾的尼奧科羅-科巴國家公園內的甘比亞河。 生態系統(Ecosystem)是指在一個特定環境 ... 於 cht.a-hospital.com -

#70.極地生態系統處在消失的邊緣!人類所引起的氣候變化改變生態 ...

在海洋食物鏈的底部都是浮游植物,它們在全球海洋中會用不一樣的型態生存,例如在溫暖的水域,浮游植物群落傾向於由原核生物(沒有明確細胞核的微生物)所 ... 於 tomorrowsci.com -

#71.異營浮游細菌在海洋生態系統內之功能與生長控制機制

異營浮游細菌在海洋生態系統內之功能與生長控制機制 ... 浮菌是海洋中單位容積內數目最多的生物,每 ... [8]吸收法的發展,異浮菌在微生物生態的研究. 於 www.most.gov.tw -

#72.海洋生態研究知多少 - 香港教育城

海洋 對於整個世界生態系統而言,就如人體內支持人類呼吸的肺部般,扮演不可或缺的角色。 海洋健康與人類生活息息相關,我們依賴海洋提供每日所需。 於 www.hkedcity.net -

#73.搜尋結果: 海洋生態系統

搜尋結果: 海洋生態系統 · 全球衛星及太空科技的競爭白熱化- 臺灣... 2022年01月02日 · 海風特性的捕捉者-獵風者衛星. 2022年01月02日 · 從太空看南海海底地形. 2022年01月02 ... 於 trh.gase.most.ntnu.edu.tw -

#74.台灣的海岸生態

由於周期性遭受海水浸淹的潮間帶環境,使紅樹林構成了十分獨特的海陸邊緣生態系統,既不同於陸地生態系統,也異於海洋生態系統,在全球生態平衡中扮演重要的角色。 於 web.nchu.edu.tw -

#75.「海洋保護區」與「生態系的漁業管理」 - 臺灣魚類資料庫

因此EBFM需要去發展一些群聚與生態系標準的指標,參考點及等同於單一魚種管理的決策標準,並能確認總漁獲量不會超過系統的淨生產力(含非目標魚種、保育類、棲地及營養層級 ... 於 fishdb.sinica.edu.tw -

#76.什么是生态系统? (文章)

生态系统由生物群体及其所处的物理环境所构成。 · 生态系统有大有小,可以是海洋生态系统,水生生态系统或者陆地生态系统。陆地生态系统的大量种类被称为生物群落。 · 在生态 ... 於 zh.khanacademy.org -

#77.世界海洋日:立法保護紅樹林修復典型海洋生態系統

提起紅樹林,許多人並不了解其與海洋生態的關系。紅樹林享有“海岸衛士”“海洋綠肺”等美譽,是生長在熱帶、亞熱帶海岸潮間帶,由紅樹植物為 ... 於 env.people.com.cn -

#78.中國區域海洋學:海洋環境生態學 - 博客來

內容簡介. 一部全面、系統反映我國海洋綜合調查與評價成果,並以海洋基本自然環境要素描述為主的科學著作。包括海洋地貌、海洋地質、物理海洋、化學海洋、生物海洋、 ... 於 www.books.com.tw -

#79.海洋生態-新人首單立減十元-2022年6月|淘寶海外

當然來淘寶海外,淘寶當前有283件海洋生態相關的商品在售。 ... 我們趕海去套裝2冊劉毅著博物君無窮小亮推薦紅樹林溼地生態系統環境保護趣味海洋生物科普漫畫. 於 world.taobao.com -

#80.海洋生態系統保護計劃| 在線預訂 - PADI

協助實地調查,並在紅海最佳地點之一與各種海洋動物親密接觸,這裡可以進入各種海洋生態系統,如珊瑚礁和海草草地。加入我們在紅海南部,在世界上最好的潛水地點之一 ... 於 www.padi.com -

#81.E6 單元1 海洋及海洋生態系統1.2 | Environment Quiz - Quizizz

Play this game to review Environment. 1. 下列哪項不是海洋生態系統的投入? 於 quizizz.com -

#82.s go!分享大師視野】揭開海洋生態的面紗:系統生態分析帶來的 ...

分享大師視野】揭開海洋生態的面紗:系統生態分析帶來的反思與展望 ... 1970~1990我從事淡水魚、珊瑚、海豚救援等生態調查及保護工作,社會雖有迴響,但參與者多用像 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#83.人工鯨魚糞便能否重建海洋生態科學家下月啟動實驗

英國《衛報》報導,國際科學團隊近期計劃將人工鯨魚糞便灑在印度洋海面上,試圖重建海洋生態系統。 海洋中養分日益匱乏 科學家尋找重建解方. 於 green.pidc.org.tw -

#84.海洋生態環境 - MBA智库百科

海洋生態環境(Marine Ecological Environment)海洋生態環境是指整個海洋生態系統,加上自然變化(地殼運動、洋流運動、大氣運動)和人類活動影響(船舶航行、油氣 ... 於 wiki.mbalib.com -

#85.【正品】美國guidecraft珊瑚連接系統構建海洋生態系統兒童 ...

【正品】美國guidecraft珊瑚連接系統構建海洋生態系統兒童玩具禮物3歲+. $2,090 - $9,320. 尚無評價. 0 已售出. 運費: $50 - $60. 延長訂單撥款. 於 shopee.tw -

#86.世界海洋日·保护海洋生物多样性-封面新闻 - 科技日报

健康的珊瑚礁生态系统非常重要,在海洋生物资源增殖、海洋环境保护、海洋减灾、降低温室效应与支撑休闲旅游及相关产业等方面均发挥着重要作用。 况且,在 ... 於 www.stdaily.com -

#87.海洋生態系統英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

海洋生態系統 英文翻譯: marine ecosystems…,點擊查查綫上辭典詳細解釋海洋生態系統英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯海洋生態系統,海洋生態系統的英語例句用法和 ... 於 tw.ichacha.net -

#88.五、海洋食物鏈

在海洋生物群落中,從植物、細菌或有機物開始,經食植性動物至各級食肉性動物,依次形成攝食者的營養關係,這種營養關系被稱為 ... 受海洋食物鏈的海洋生態系統。 於 pub.cjps.ntpc.edu.tw -

#89.海巡雙月刊第72期- page 48

間接導致海洋生態系統嚴重的退化,這些現象如:. 海洋生物多樣性下降、海洋生物生產力降低、稀有. 珍貴物種瀕臨絕種、紅樹林消失、漁業資源衰退、. 於 www.cga.gov.tw -

#90.海洋生態系 - 中文百科全書

廣義而言,全球海洋是一個大生態系統,其中包含許多不同等級的次級生態系統。每個次級生態系統占據一定的空間,由相互作用的生物和非生物,通過能量流和 ... 於 www.newton.com.tw -

#91.用海洋生態造句 - 漢語網

海洋生態造句:1、 話說回來,我們當今的世界充滿氣候變化、貧窮、大流感、石油峰值、海洋生態系統崩潰、格倫·貝克(注:美國電視節目主持人),《暮光之城》中可怕 ... 於 www.chinesewords.org -

#92.保护我们的海洋生态系统- Fady Jameel

Leonardo DaVinci 把水描述为“大自然的驱动力”。但是,今天,我们的海洋生物生态系统处于平衡状态,并不断受到日益增多的威胁。是什么造成了如此多的 ... 於 alj.com -

#93.前言海洋生態系的服務與功能 - 水產試驗所

海洋生態 系所提供的各種生物與非生物. 資源是地球賦予人類的重要資產,然而在過. 度捕撈及漁撈技術高度發展等衝擊之下,海. 洋生態系統逐漸失衡。據相關研究指出,目. 於 ws.tfrin.gov.tw -

#94.海洋生態系_百度百科

海洋生態系統 是指在海洋中由生物羣落及其環境相互作用所構成的自然系統。整個海洋是一個大生態系統,包括很多不同等級(或水平)的海洋生態系統,每個海洋生態系統都佔據一定 ... 於 baike.baidu.hk -

#95.生態系統的聯繫

然後他們會搬進淡水生態系統,並進入河口,這些河口混合了淡水和鹹水。它們可能會花一兩年時間在河口生態系統中游泳,然後再到下一個生態系統——開闊的海洋。經過幾年攝取 ... 於 askabiologist.asu.edu -

#96.科学网-1.4 多姿多彩的海洋生态系统-赵鹏的博文

4.1 什么是海洋生态系统 每时每刻,生物群落与环境之间、生物群落内部都发生着物质的交换(如摄食、排粪等)和能量的流动... 於 wap.sciencenet.cn -

#97.5個生活大小事,今天就能守護海洋- Greenpeace 綠色和平

除此之外,人為使用化石燃料及製造大量二氧化碳,導致海洋暖化、海平面上升、海洋酸化和含氧量降低,為各地生態系統帶來危害,造成生物多樣性喪失。而這些 ... 於 www.greenpeace.org -

#98.海洋生態系統量化管理之研究摘要

海洋生態環境是一個開放且動態的系統且提供生態系統服務給全人類. 使用。為了維持海洋生態 ... 採導致生態系統的改變,研究人員亦開始密切關注海洋生態系統管理(Marine. 於 imap-roc.org.tw -

#99.保育新知-氣候變遷改變溫帶海洋生態系統

氣候變遷導致生態系統結構變換,產生的影響將遍及生態、社會及經濟層面。 · 本研究於2001~2015年,在65處島礁,對海草林、海藻、魚類、無脊椎動物和珊瑚 ... 於 www.swan.org.tw -

#100.研究主題/實驗室 - 中央研究院生物多樣性研究中心

藉由基礎系統分類、古生物學及生態聲學角度去闡明海洋生物多樣性以及其產生之機制。研究重點包括珊瑚礁、潮間帶、海底熱泉及浮游生物之生態及多樣性。 於 www.biodiv.tw