澎湖地理位置圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦康鍩錫寫的 空中看古厝(從建築格局到裝飾工法,空拍照、透視圖、紅外線攝影,深度導覽68棟台灣經典古厝) 和陳鴻瑜的 東亞航路與文明之發展都 可以從中找到所需的評價。

另外網站地理位置-澎湖縣馬公市公所也說明:馬公市土地總面積33.9918平方公里,中心位置約在北緯23度25分。位在澎湖本島之西半部。馬公市西距金門,東南至高雄,均為七十六浬,東至台南安平五十二浬,北至基隆一 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和台灣學生書局所出版 。

國立澎湖科技大學 觀光休閒系碩士在職專班 李明儒所指導 賴志忠的 休閒漁業參與者其動機、場地依附、體驗價值及重遊意願之研究-以澎湖抱礅活動為例 (2016),提出澎湖地理位置圖關鍵因素是什麼,來自於休閒漁業、參與動機、場地依附、體驗價值、重遊意願。

而第二篇論文國立澎湖科技大學 電資研究所 王億富所指導 蔡長齡的 澎湖定置漁網水下感測網路之灰色關聯分析 (2014),提出因為有 澎湖定置漁網、水下感測網路、灰色關聯分析的重點而找出了 澎湖地理位置圖的解答。

最後網站澎湖景點終極懶人包| 10個必訪美景,去澎湖前先看這裡!則補充:推薦給版友+25個澎湖必訪景點,不管是絕美海景、古色古蹟、近海秘境全都有,景點的詳細位置及精華簡介一網打盡,規劃行程前千萬不要錯過這篇, ...

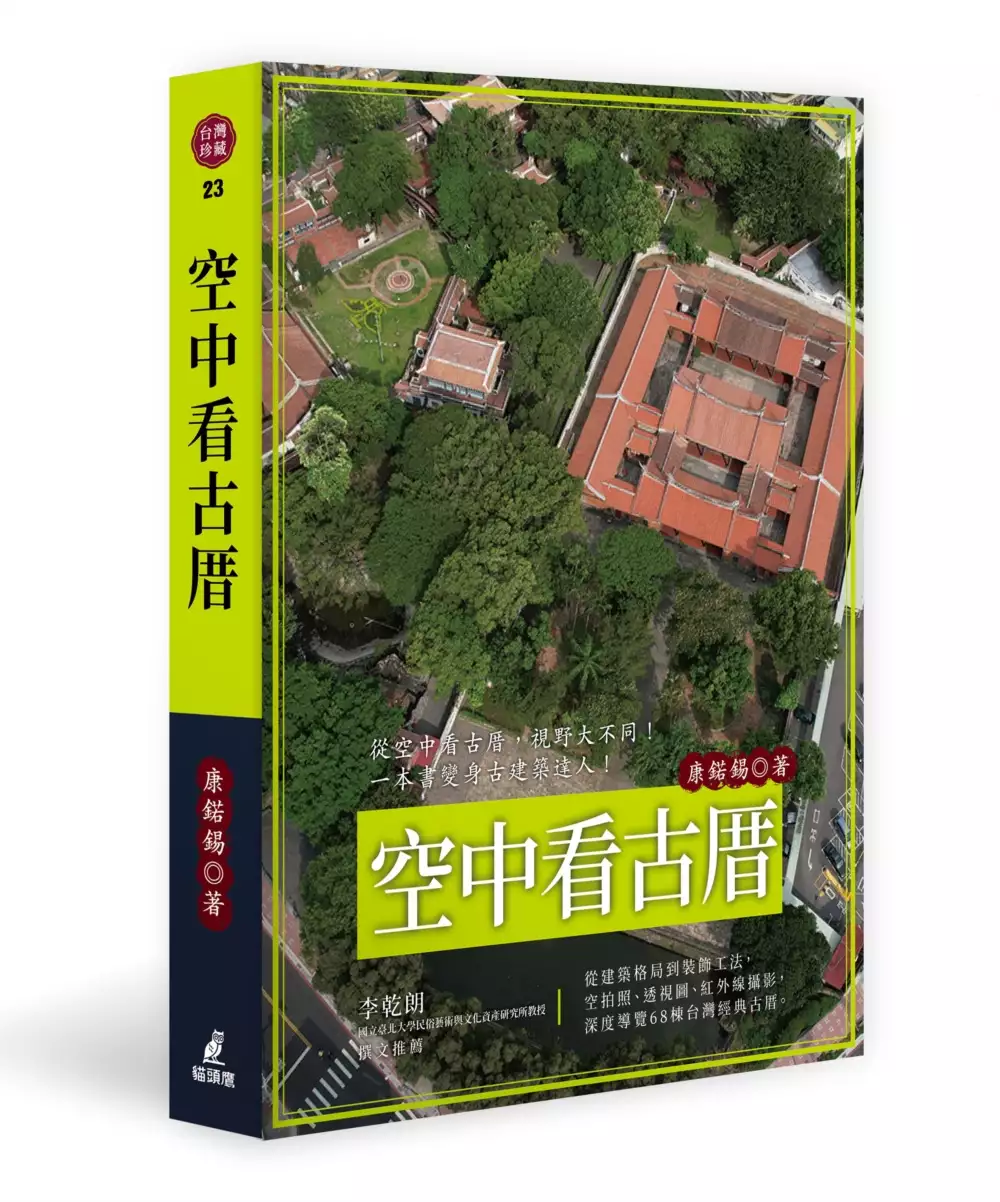

空中看古厝(從建築格局到裝飾工法,空拍照、透視圖、紅外線攝影,深度導覽68棟台灣經典古厝)

為了解決澎湖地理位置圖 的問題,作者康鍩錫 這樣論述:

古厝原來可以這樣看! 空拍照、透視圖、紅外線攝影, 古厝達人帶你找到眉角,看懂門道! ◎ 全台第一本用空拍照、透視圖、紅外線攝影深度剖析古厝 ◎ 收錄台灣本島離島68間古厝(含各級古蹟、歷史建築、特色民宅) ◎ 保留30間古厝消失不再有的珍貴圖像 ◎ 1985年起足跡遍部全台,深入田野查訪,留下最精彩、動人的古厝紀錄 ◎特別收錄古厝地理位置圖 ◎李乾朗(國立臺北大學民俗藝術與文化資產研究所教授)專業推薦 消失的古厝,逝去的台灣記憶 台灣的古厝建築從延續閩粵移民的風格,到日治的中西合併,一直充滿外來者的痕跡。這些傳統建築反映出早期漢移民的家庭生活、工藝成就,以及台灣的移民史。但在現代

化的口號下,傳統建築幾乎消失殆盡。在都市更新的聲浪下,兩百多年來的古厝淪為斷垣殘壁或違建危屋,甚至被剝皮整建成不同樣貌。 從地表到空中,完整紀錄古厝身影 作者康鍩錫自1985年起,帶著相機、空拍機在全台各地奔走。因為他的努力,不只是消失古厝的影像看得見,還能重現因整修重建而逝去的裝飾細節,比如霧峰林家在遭遇921地震後,部分崩塌建築雖有重建,但細節卻隨地震被抹去了,這些裝修前後的照片都收錄於本書中。 全書收有台灣本島離島共計68棟建築。以空拍機記錄,完整展現古厝的建築結構、周遭環境,用不同以往的視角,反映建築的風水考量與居住需求。並輔以拉線透視圖,解說建築部位與格局。 用細節見證傳

統工藝、先民的生活樣貌 從板橋、霧峰林家的家宅,到離島的古厝,我們有幸可見百年前台灣知名畫師的水墨作品,看見交趾陶演繹的精彩故事。而那些層層疊疊的門院,一排排的橫屋,牆面上的銃孔,住宅周圍的刺竹也訴說著台灣過去的族群對抗史,反映各時代、地區家屋的防衛需求。門前的水池、屋頂顏色的選擇更是包含風水考量。今天,就讓我們用古厝上一堂不一樣的台灣藝術文化生活史吧! ◎本書特色 *從空中看古厝,視野大不同。你會看見:古厝背面常常被竹林包圍、四合院中有時還包著三合院、院牆清楚分割女眷生活區和公用空間。 *全書以34張空拍照記錄古厝格局,763張照片細看裝飾工法,還有古厝翻新前後對比圖。 *採拉線、空拍、

紅外線攝影解說古厝建物結構、裝飾細節、建築工法,一本書讓你變身古建築達人。

休閒漁業參與者其動機、場地依附、體驗價值及重遊意願之研究-以澎湖抱礅活動為例

為了解決澎湖地理位置圖 的問題,作者賴志忠 這樣論述:

摘 要 抱礅是澎湖傳統漁業活動,而近年來澎湖觀光的蓬勃發展,對於早期傳統的漁撈活動也被賦予新的定義。抱礅是其中一項傳統的漁業活動,轉型為休閒漁業特色活動的範例,普遍受到遊客的喜愛,惟目前尚無參與者行為的相關研究。因此,本研究以抱礅活動為例,探討遊客參與休閒漁業活動的動機、場地依附、體驗價值及重遊意願之關係。本研究經由文獻回顧與專家效度,設計相關變項之量表,並採便利抽樣法,取得活動參與者有效樣本429份,資料則以結構方程模式進行分析。 研究結果顯示,參與動機顯著正向影響遊客的場地依附;場地依附顯著正向影響體驗價值;而體驗價值也正向顯著影響到遊客的重遊意願。而在結構模式圖中,參與動機則會藉

由場地依附對體驗價值產生中介效果,場地依附也經由體驗價值對重遊意願產生中介效果,場地依附、體驗價值對於參與動機及重遊意願具有中介效果。最後依據研究結果,提出管理意涵與後續研究建議。【關鍵詞】休閒漁業、參與動機、場地依附、體驗價值、重遊意願

東亞航路與文明之發展

為了解決澎湖地理位置圖 的問題,作者陳鴻瑜 這樣論述:

東亞航路的開闢,促進了早期中國與印度和阿拉伯等地區人種、商品和文化的交流。十六世紀西方勢力進入該一地區之後,帶進了現代化的文化和思想觀念,刺激了該地區的人從抗拒到接受,甚至於模仿和學習。 東亞國家內部亦因為滿清控制中國漢人領土,而發生思想觀念質的改變,越南以漢人正統文化自居,輕鄙清國;日本亦輕視清國而推動「脫亞入歐」運動,大力學習西化。東亞文化交流出現之逆流,給予西方文化進入的機會。東亞航路的擴展,帶來了肆虐的毒品和海盜、人口的大量流動、苦力和奴工充斥東南亞的礦場和種植園、以及經濟剝削和殺戮。另一方面,西方的民主和民族思想也同時在東亞地區發酵,在二戰後刺激東亞各國爭相建立獨

立國家。 作者簡介 陳鴻瑜 臺灣花蓮市人,1948年10月17日生。 現職: 國立政治大學歷史系名譽教授 淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授。 學歷: 國立政治大學政治系畢業 國立政治大學政治研究所碩士班、博士班畢業 國家法學博士(1978年) 美國喬治城大學訪問教授 新加坡東南亞研究院訪問教授 本書作者著作: 1.陳鴻瑜,菲律賓的政治發展,臺灣商務印書館,臺北市,1980年。 2.陳鴻瑜,約翰密爾的

政治理論,臺灣商務印書館,臺北市,1981年6月初版,1987年7月二版。 3.陳鴻瑜,政治發展理論,桂冠圖書公司,臺北市,1982年10月初版,1992年1月再版。(獲得1984年教育部青年研究著作獎) 4.陳鴻瑜,南海諸島與國際衝突,幼獅文化事業公司,臺北市,1987年。 5.陳鴻瑜,如何拓展我國與東協國家關係之研究,行政院研究發展考核委員會編印,臺北市,1989年11月。 6.陳鴻瑜,東南亞各國政治與外交政策,渤海堂書局,臺北市,1992年。 7.陳鴻瑜,臺灣:邁向亞太整合時代的新角色,臺灣書局,臺北市,1996年11月。 8.陳鴻瑜,東南

亞國家協會之發展,國立暨南國際大學東南亞研究中心出版,南投埔里,1997年3月。 9.陳鴻瑜編譯,東南亞各國海域法律及條約彙編,國立暨南國際大學東南亞研究中心出版,南投埔里,1997年6月。 10.陳鴻瑜,南海諸島之發現、開發與國際衝突,國立編譯館出版,臺北市,1997年11月。 11陳鴻瑜主編,亞太地區安全條約、協議及聲明彙編,臺灣綜合研究院戰略與國際研究所出版,臺北市,1999年1月。 12.陳鴻瑜主編,邁向21世紀海外華人市民社會之變遷與發展,中華民國海外華人研究學會出版,臺北市,1999年8月。 13.陳鴻瑜,臺灣的政治民主化,翰蘆出版公司,臺北

市,2000年1月。 14.陳鴻瑜主編,中華民國之僑務政策,中華民國海外華人研究學會出版,臺北市,2000年4月。 15.陳鴻瑜,東南亞政治論衡(一)、(二),翰蘆出版公司,臺北市,2001年6月。 16.陳鴻瑜,菲律賓史-東西文明交會的島國,三民書局,臺北市,2003年。 17.陳鴻瑜,中華民國與東南亞各國外交關係史(1912-2000),鼎文書局,臺北市,2004年。(獲2007年中山學術著作獎) 18.陳鴻瑜,關於華僑史的幾個問題,中華民國海外華人研究學會,臺北市,2005年1月。 19.陳鴻瑜,東南亞各國政府與政治,翰蘆出版公司,臺北市,

2006年1月。 20.陳鴻瑜,印度尼西亞史,鼎文書局,臺北市,2008年5月。 21. 陳鴻瑜,越南近現代史,鼎文書局,臺北市,2009年6月。 22. 陳鴻瑜,新加坡史,臺灣商務印書館,臺北市,2011年。增訂版,2017年。 23. 陳鴻瑜,馬來西亞史,蘭臺出版社,臺北市,2012年。 24. 陳鴻瑜,泰國史,臺灣商務印書館,臺北市,2014年。增訂版,2015年。 25. 陳鴻瑜,柬埔寨史,秀威資訊科技公司,臺北市,2015年。第二版,2019年。 26. 陳鴻瑜,緬甸史,臺灣商務印書館,臺北市,2016年。 27. 陳鴻

瑜,寮國史,臺灣商務印書館,臺北市,2017年。 28. 陳鴻瑜,民國以前中國與東南亞關史料編註 (共四冊),新文豐出版公司,臺北市,2018年。 29. 陳鴻瑜,臺灣與附近島嶼之領土主權問題,臺灣學生書局,臺北市,2018年。 30. 陳鴻瑜,越南史,臺灣商務印書館,臺北市,2019年。 31. 陳鴻瑜,東南亞史概論,國立空中大學出版,新北市,2020年。 序 I 第一章 導 論 1 第一節 東亞海域的範圍 1 第二節 渡海工具 2 第二章 西元前開闢的航路 11 第一節 印度人東航到黃金之地 11 第二節 徐福東渡日本 1

3 第三節 漢使首度前往泰南半島北部和下緬甸 16 第三章 西元初期的航路 33 第一節 厄立特里亞海航海記 33 第二節 印尼群島人到中國 40 第三節 托勒密撰的地理導覽與南印度人和大秦人到中國 43 第四節 東吳康泰和朱應出使扶南 49 第五節 法顯航越安達曼海和南海 51 第四章 第六世紀到第十一世紀的航路 59 第一節 隋朝遣使到泰南 59 第二節 賈耽所記廣州通海夷航路 62 第三節 日本遣唐使到中國 66 第四節 鑑真和尚東渡日本 69 第五節 大食人到廣州 70 第六節 義淨經海路到室利佛逝和印度 71 第七節 發現從占城到呂宋的航路 79 第

八節 從宋朝到高麗之航路 81 第五章 第十二世紀到第十四世紀的航路 83 第一節 首度渡過臺灣海峽和巴士海峽 83 第二節 陳宜中流亡占城和暹國 90 第三節 元軍攻打日本、占城和爪哇之航路 91 第四節 汪大淵的偉大旅程 103 第六章 第十五世紀到第十七世紀的航路 109 第一節 明朝的東西洋航路 109 第二節 鄭和下西洋之航路 119 第三節 明朝人航越黑水溝到琉球群島 131 第四節 日本人對東南亞之貿易與環球航行 135 第五節 開闢廈門到馬尼拉航線 140 第六節 約翰‧雪爾登收藏的中國航海圖 142 第七章 葡萄牙人東來 151 第一節 葡萄

牙人到東南亞之航路與活動 151 第二節 葡人到中國和日本之航路與活動及其影響 171 第八章 西班牙人東來 183 第一節 西班牙人到菲島之航路與活動 183 第二節 西班牙人到摩鹿加群島之航路與活動 192 第三節 西班牙人到中國、臺灣、日本和柬埔寨之航路與活動 199 第四節 西班牙人東來的影響 215 第九章 荷蘭人東來 219 第一節 荷蘭人到印尼群島之航路與活動 219 第二節 荷蘭人到東北亞之航路與活動 248 第三節 荷蘭人到印度支那半島之航路與活動 257 第十章 結 論 263 徵引書目 289 索 引 307 圖目次 圖1-1:宋朝船隻

航行到故臨國 6 圖2-1:徐福渡海到日本路線圖 15 圖2-2:江戶時代松川半山繪的徐福登陸日本圖 15 圖2-3:歐奇歐位置圖 22 圖2-4:第七世紀下緬甸假想地形圖 29 圖2-5:漢朝使節出使東南亞圖 30 圖3-1:安達曼海季節風向 37 圖3-2:葉調國人到中國之航行路線 41 圖3-3:義大利威尼斯人路士西里(Girollamo Ruscelli)重繪托勒密的東南亞圖(1561) 45 圖3-4:義大利威尼斯人路士西里(Girollamo Ruscelli)重繪托勒密的東南亞圖(1562) 46 圖3-5:第二世紀南印度人和大秦人到中國之航路 48 圖3-

6:法顯東行返回中國路線圖 52 圖4-1:隋使出使赤土路線圖 62 圖4-2:廣州通海夷道 66 圖4-3:日本遣唐使乘坐的船隻 68 圖4-4:日本遣唐使航路路線圖 68 圖4-5:鑑真和尚東渡日本路線圖 69 圖4-6:大食人從亞齊至廣州之路線 71 圖4-7:義淨西行印度路線 74 圖4-8:從宋朝到高麗之航路 82 圖5-1:毗舍耶人渡過臺灣海峽和巴士海峽及到三嶼商販 88 圖5-2:陳宜中流亡占城及暹國路線圖 91 圖5-3:元軍進攻日本路線圖 99 圖5-4:元軍出兵爪哇路線圖 103 圖6-1:陳荊和標注的菲律賓古地名 116 圖6-2:明代東西洋航

路 118 圖6-3:1430年鄭和最後一次航海路線 126 圖6-4:鄭和航海圖 130 圖6-5:美國加州大學繪製的鄭和航行路線圖 131 圖6-6:明朝使節至琉球航路 134 圖6-7:慶長使節航行路線 139 圖6-8:1575年西班牙使節拉達從馬尼拉到廈門往返路線 142 圖6-9:約翰‧雪爾登收藏的中國航海圖上的臺灣和澎湖 145 圖6-10:約翰‧雪爾登收藏的中國航海圖上半部 145 圖6-11:約翰‧雪爾登收藏的中國航海圖下半部 147 圖6-12:約翰‧雪爾登收藏的中國航海圖中呂宋島城市地名 148 圖6-13:利瑪竇的坤輿萬國全圖中的東亞地區 149

圖7-1:達加瑪第一次航行到印度路線 154 圖7-2:葡國船隻航行至印度之路線 154 圖7-3:葡萄牙人於1550年畫的「東非、亞洲和西洋圖」 169 圖7-4:1559年Andreas Homo畫的世界地圖 170 圖7-5:Fernao Vaz Dourado在1571年所繪的「亞洲地圖」 171 圖7-6:日本朱印船(1634年) 179 圖7-7:十六世紀葡萄牙人航行到東亞路線圖 181 圖7-8:十六世紀葡萄牙人東航路線 181 圖8-1:1521年「維多利亞號」從菲律賓返回西班牙路線 194 圖8-2:沙維德拉從墨西哥航越太平洋路線 196 圖8-3:西班

牙和葡萄牙瓜分世界的三次條約範圍 197 圖8-4:十六世紀至十七世紀西班牙在東亞之航路 214 圖8-5:法蘭西斯‧德瑞克環球航行路線 216 圖9-1:Petrus Plancius在1592年繪製的摩鹿加群島圖 222 圖9-2:郝特曼砲轟萬丹港 222 圖9-3:Petrus Plancius在1592年畫的摩鹿加群島(Insulae Moluccae) 246 圖9-4:Petrus Plancius 在1592年畫的摩鹿加群島(Insulae Moluccae)圖中繪有Pracel群島和南沙群島 247 圖9-5:荷蘭人在東亞之航路 261 圖10-1:古今華夷區域

總要圖 284 圖10-2:日本島夷入寇中國路線圖 285 表目次 表9-1:荷屬東印度公司初籌集之資本額 227 序 東亞文明的起源,有各種學說,早期有來自非洲說,認為東亞人的祖先是從非洲移來的,他們可能是走路,也可能是航海,但航海的可能性頗低,因為尚未發明可行的航海工具。另一種說法是源自印尼的爪哇島,因為該島發現距今六十萬年前的爪哇碩人的下顎骨和牙齒。據該一說法,爪哇碩人沿著海岸線往北遷徙到印度支那半島和中國北京一帶。據考古研究,周口店北京人和越南古諒山人都是距今五十萬年前的人種。他們和印尼爪哇碩人應有某種意義的遷徙關係。 在中國古文獻中記載,

東亞最早的越洋航行是發生在西元前第一世紀,它建構起中國和緬甸之間的航路。在西元第一世紀,又建立起中國到印度和埃及之間的航路,隨著該一航線的開闢,沿線出現許多港口以及人群的聚集,慢慢出現許多小的港口城邦。這些港市城邦國家依賴對外貿易,船隻運載中國、印度和阿拉伯的商品,官方貿易、私人走私貿易以及海盜劫掠貿易共同構成東亞地區海運的特色。到了明朝,海盜劫掠貿易和西洋列強的貿易,成為東亞更為特殊的海洋貿易特點。 十六世紀後,西洋列強憑其優越的船隻和航海技術進入東亞地區,打亂了東亞的傳統國際秩序,限縮了中國的朝貢貿易型態。葡萄牙以武力入侵馬六甲和摩鹿加群島、以和平方式取得澳門的貿易站權利,

西班牙和荷蘭採用武力,卻未能打開中國門戶。英國人採用武力,最後才突破中國的關防,開放其港口。日本、朝鮮、越南、印尼馬塔蘭王國及其他小國都是在武力壓迫下開放其港口。唯一的例外是泰國,從葡人在1511年8月遣使到大城王朝,就對西方人友善,允許西方人居住和傳教。暹羅最後能在西方列強的環伺下,維持獨立地位,其外交策略令人激賞。 東亞航路的開闢,促進了該地區人種、商品和文化的交流,在十六世紀西方勢力進入該一地區之前,文化交流的範圍限於中國、印度和阿拉伯。以後西方勢力入侵,帶進了現代化的文化和思想觀念,刺激了該地區的人從抗拒到接受,甚至於模仿和學習。在這些國家中,以暹羅接觸西方國家最早,但

僅限於政府高層對西方文化有認識,一般人還是過著傳統的生活方式,保持傳統的佛教信仰,所以西化程度很低。日本就不同,從上到下社會各階層都沉浸於「脫亞入歐」以圖富強,所以很快的西化。中國則是知識分子要求改革和西化,統治階層反應遲緩,卒致爆發革命。越南統治階層則自視為正統漢文化的繼承者,沒有西化之認知,是受到法國統治,才被迫接受西化。柬埔寨早期是想引進西班牙勢力以抗衡暹羅之入侵,結果失敗。其次想利用越南之勢力以抗衡暹羅之入侵,卻成為越南之藩屬國。後來想利用法國擺脫越南和暹羅的約束,雖然如願以償,卻又落入法國之殖民地牢籠,其命運之悲慘,莫此為甚。 本書從中國早期對外開拓航路寫到十九世紀荷

蘭控制印尼群島止,中間討論了日本、印度、阿拉伯等國家在東亞拓展海洋活動及其航路之情況,西方列強只討論葡萄牙、西班牙、荷蘭三國,他們都在東亞開拓了新航路並發揮了文化的影響力,至於以後進入東亞的英國、法國和美國,則因為沒有涉及新航路的開闢,所以略而不論。 本書從中國古籍記載的地名和方位,參考前人著作,考察現代的地圖,將各種前後史料予以關連性分析,重建構海洋航線,擬繪出航線的輪廓,俾知古代人如何在東亞地區往來航行,以及其所促動的人民、物產、國家和文明的起源和發展。 本書如有疏漏之處,敬請博雅讀者諸君賜教。 臺灣花蓮人 陳鴻瑜 敬啟 2020年4月20

日 第一章 導 論 第一節 東亞海域的範圍 在東亞地區,未知從何時起,人類在該一海域活動,早期是遷徙,尋找適合居住的地點,等人口增殖到一定程度,就有對外貿易,以交換有無。而由於受到船隻大小之限制以及對天候掌握不定,早期船隻大都在海洋沿岸航行,因此對於整個東亞海域之瞭解,一直要到十五世紀西方人進入東亞地區,透過他們對東亞海域之測繪及使用新的製圖工具,才有明確的東亞海域輪廓。 東亞海域包括北從渤海、東海,南到南海到印度洋。該一海域為陸地、海島所包圍,西邊是中國大陸和印度支那半島,北邊是朝鮮半島,東邊是日本群島、琉球群島、臺灣,南邊是菲律賓群島、婆羅洲、印尼群島,西南邊是馬來半島。該一海域有幾個溝

通日本海、太平洋和印度洋的通道,包括對馬海峽、宮古海峽、宜蘭海峽(宜蘭到與那國島之間)、巴士海峽、巴布煙海道、巴拉巴克(Balabac)海峽、奧姆拜(Ombai)海峽、巽他(Sunda)海峽和馬六甲海峽。 東亞海域呈現半封閉型,其第一島鍊的東邊是廣袤的太平洋,在十六世紀以前,太平洋東岸國家跟東亞國家沒有往來。因此位在該一海域內的國家唯有跟中國發展文化及貿易關係。因為第一世紀中國和印度開通航路後,才又與大秦(中國對統治埃及時期的羅馬帝國的稱呼)、阿拉伯和南亞國家發展文化和貿易關係。第八世紀後,阿拉伯商人和傳教士陸續到東南亞和中國傳教和貿易,才又進一步擴展雙邊的往來。 海洋航路的發現和開闢,是促成

東亞地區文明與文化之發展的主因。透過航運,不同文化進行相互的交流和學習,而形成新的文化。中國文化傳播到朝鮮半島、日本、琉球群島和臺灣。甚至南下到越南。隨著華人的移動,也進入到東南亞地區。同樣地,隨著印度人移民到東南亞地區,印度文化和婆羅門教、佛教和印度教往東傳播到東南亞國家。阿拉伯的文化和回教,也是經由海洋傳到東南亞和中國。十六世紀,西方天主教和基督教也藉由海洋航運傳入東亞國家。十六世紀從馬尼拉到墨西哥西海岸的大帆船貿易,是首次將西班牙和墨西哥文化和物產輸入東亞國家,相對地,東亞國家也經由該一航路而將文化和物產輸出到北美洲。

澎湖定置漁網水下感測網路之灰色關聯分析

為了解決澎湖地理位置圖 的問題,作者蔡長齡 這樣論述:

目前國內外只針對水下無線感測網路或自然能源發電無線感測網路做研究,提到網路訊號增強或是聚類演算的網路協議,並沒有提出穩固性和非穩固性兩者比較差異的最佳化。因此本文將所有的節點以穩固性與非穩固性去傳送訊息,若基地台被破壞或是發生故障的時候能夠即時搜尋另一個基地台,進而再次進行連結通訊。假設研究人員以最短路徑做為基地台的連結線路,則基地台將會持續進行網路通訊的傳遞使用,當然基地台的壽命亦會縮短。若研究人員使用多重路徑節點做為連接通訊基地台的線路,將可以讓每一個基地台擁有足夠的時間休息,因此可以讓節點的故障率大幅下降。 地球有三分之二被海洋覆蓋著,自從有紀錄以來,人類就一直被海洋吸引著。而澎

湖群島四面環海,座落於台灣西部海岸的台灣海峽上。澎湖群島擁有豐富的海洋資源和漁業技術,澎湖傳統的定置網捕魚技術更是感到驕傲的。然而,對於水下探索是用來探討豪放不羈的海洋,每一個水聲鏈路設有大延遲和低帶寬,本文將運用它來探討澎湖的定置網漁業技術。關於潮汐數據與實際漁獲量信息的這種收集方法是合理準確的。對於定置網捕魚,研究人員採用無線傳感器網路和水聲網路。 本文將運用網路格狀發展成一個網路結構。經由水下無線感測網路的即時訊息結合實際漁獲量的統計,並且對應當時的潮汐資訊,研究人員得到了潮汐漁獲量的數據。這些數據將被標準化並判斷它們的關聯係數。最後再透過灰色關聯演算法來找出潮汐與漁獲量的關聯度。透過

的本文研究,不只可豐富澎湖定置網漁業的技術,也可以進一步探討水下感測網路的技術應用層面。

澎湖地理位置圖的網路口碑排行榜

-

#1.歡迎光臨馬公國中- 學校平面圖

校園危險熱點地圖. (點擊圖片可放大). 校園無障礙路線圖. (點擊圖片可放大). 友善列印頁. 傳送此文章給好友. ©2014 澎湖縣立馬公國中| 880澎湖縣馬公市中華路326號| ... 於 140.127.252.140 -

#2.白沙鄉旅遊地圖-澎湖縣白沙鄉公所

白沙鄉地圖: 白沙鄉境內包含白沙島、中屯嶼、鳥嶼、員貝嶼、吉貝嶼、大倉嶼及目斗嶼等七個有人島和二十個無人島,為澎湖縣轄島最多的鄉市。島上因盛產白色砂砱和細砂, ... 於 www.baisha.gov.tw -

#3.地理位置-澎湖縣馬公市公所

馬公市土地總面積33.9918平方公里,中心位置約在北緯23度25分。位在澎湖本島之西半部。馬公市西距金門,東南至高雄,均為七十六浬,東至台南安平五十二浬,北至基隆一 ... 於 www.mkcity.gov.tw -

#4.澎湖景點終極懶人包| 10個必訪美景,去澎湖前先看這裡!

推薦給版友+25個澎湖必訪景點,不管是絕美海景、古色古蹟、近海秘境全都有,景點的詳細位置及精華簡介一網打盡,規劃行程前千萬不要錯過這篇, ... 於 stunning-asia.com -

#5.門市 - POYA寶雅

下載寶雅APP 網站地圖 · 寶雅facebook · 寶雅Instagram · 寶雅facebook · 寶雅Instagram · 下載寶雅APP ... 停車資訊圖 門市品牌一覽表 ... 停車資訊圖 門市品牌一覽表 ... 於 www.poya.com.tw -

#6.卫星地图看台湾澎湖列岛,了解了外婆家的澎湖湾 - 西瓜视频

卫星地图看台湾澎湖列岛,了解了外婆家的澎湖湾,为什么那么多湾,于2020年1月2日上线。西瓜视频为您提 ... 於 www.ixigua.com -

#7.澎湖南環景點嵵裡沙灘。全台最美海水浴場、澎湖最美的沙灘

我把澎湖住宿、美食、景點通通標在地圖上,方便大家看各景點距離規劃路線,照著地圖就可以直接玩澎湖啦! 用手機google map開啟後,就能直接用各處 ... 於 imccp.com -

#8.海科館-繪製世界-臺灣地圖 - 國立故宮博物院

展覽最後,將視野拉回到我們生活的台灣。本次展出的複製文物:清雍正《臺灣附澎湖群島圖》之中,透過清代執政者製作的臺灣地圖,我們能看到過去的官方觀點與現在我們對 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#9.澎湖地理位置簡介| 就是愛玩美

大家初到澎湖,通常不太清楚到底要怎麼玩。 站長在此建議以下幾條路線給自由行的您~ ·地圖下載:|澎湖本島地圖|大馬公區域地圖|吉貝嶼地圖|七美 ... 於 94ipenghu.com -

#10.澎湖群島- 维基百科,自由的百科全书

郑和航海图中的平湖屿. 荷蘭人繪製的澎湖群島地圖. 1370年(洪武三年),明政府“罢太仓黄渡市舶司”;1374年(洪武七年),明政府再下令撤销自唐以来即存在的、负责海外 ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.澎湖列岛_百度百科

由台湾海峡东南部64个岛屿组成,主要岛屿有澎湖本岛、渔翁岛和白沙岛, ... 所属地区: 中国华东; 地理位置: 台湾岛西部的台湾海峡中 ... 澎湖列岛的地理位置. 於 baike.baidu.com -

#12.澎湖縣

澎湖 是由火山熔岩堆積而成的火山島,主要地形為頂部平坦的方山臺地,高度並不高,約20-50公尺。由於玄武岩柱狀節理受到長期的侵蝕風化,使得海崖看來猶如高聳的石柱羅列, ... 於 nrch.culture.tw -

#13.去澎湖不想玩水怎麼辦?澎湖本島景點地圖這樣走 - ShopBack

我們的澎湖本島景點推薦清單,包括澎湖天后宮古蹟巡禮、傳統聚落文化遊、林投公園散散步,去澎湖旅遊,帶小孩、長輩不玩 ... 澎湖本島景點地圖這樣走,長輩也能玩超嗨. 於 www.shopback.com.tw -

#14.澎湖旅遊地圖-澎湖景點導覽選單 - VR 實景旅遊網

澎湖 旅遊地圖以區域簡圖(地圖)方式羅列澎湖地區的旅遊資訊,包括澎湖的旅遊景點、美食、特色店家、住宿、餐廳與建議遊程等,提供您快速認識與遊覽澎湖的最佳建議。 於 www.vrwalker.net -

#15.好食券地圖

請點選地圖中的點. 基本資料. 網站問題反應 FB 討論 Medium 討論. 說明. 注意事項:. 資料來源 · 資料來源. 設定. 回到目前位置. 支付方式過濾:. 於 kiang.github.io -

#16.資訊圖像化 - 澎湖縣政府環境保護局

澎湖 縣政府網址QRCODE. 澎湖縣政府網址. 更新日期:2021-11-11; 瀏覽人次:207928人. 地址:88591 澎湖縣湖西鄉大城北6-1號 地理位置. 於 www.phepb.gov.tw -

#17.介紹澎湖景點感受澎湖之美-澎湖地理位置簡介 - 悠遊澎湖民宿 ...

介紹澎湖景點感受澎湖之美-澎湖地理位置簡介. 大家初到澎湖,通常不太清楚到底要怎麼玩。 站長在此建議以下幾條路線給自由行的您~ ·地圖下載:|澎湖 ... 於 penghu-travel.org.tw -

#18.【台灣離島全攻略】澎湖、馬祖、小琉球、綠島、蘭嶼 - 東南旅遊

澎湖 、馬祖、澎湖、小琉球、綠島、金門、蘭嶼等六大離島,你一定要體驗看看澎湖花火節、馬祖藍眼淚、綠島朝日溫泉、金門戰地古蹟、 ... 台灣離島地圖 ... 於 blog.settour.com.tw -

#19.日文標題:無中文標題:澎湖廳地理位置圖 - 數位典藏與數位學習 ...

內容主題說明:台灣地理、產業、礦產資源及人種之概述圖片出處:新制臺灣地理概說圖片出處頁數:p184 圖片中文描述:澎湖與臺灣本島的交通往來,須透過從高雄港到馬公港 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#20.澎湖南方四島國家公園

地理 環境位置 ... 澎湖南方的東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼合稱澎湖南方四島,位於約 ... 東嶼坪嶼位於澎湖縣望安鄉南方偏東處,東經119°30'59.41''與 ... 於 www.marine.gov.tw -

#21.澎湖資訊網:Spots:位置氣候- PH-Sea - 沿著菊島旅行

地理 · Q:澎湖地勢最高點在何處? 貓嶼. Enlarge. 貓嶼 · A:澎湖因地形屬方山地形,地勢較為平坦,最高處為望安島的貓嶼,海拔高度約70公尺!什麼?那麼矮喔!你有看過貓長 ... 於 www.phsea.com.tw -

#22.地圖 - Penghu.info|澎湖知識服務平台

地圖 對於歷史研究而言不僅是地點的標誌,也是歷史建構的一環。曹永和院士首開先河,利用16、17世紀西方古地圖做為研究台灣早期歷史的重要依據。翁... 於 penghu.info -

#23.村里街路門牌查詢 - 中華民國內政部戶政司全球資訊網

門牌業務係屬地方自治事項權責,本網站之資料僅參考用,如有申請門牌編訂、門牌證明等需求,請逕洽該門牌地址之所在地戶政事務所. 現有村里街路門牌查詢 ... 於 www.ris.gov.tw -

#24.湖西旅遊地圖Huxi Fun Map - 湖西鄉公所

澎湖 縣政府湖西鄉公所. 地址:88541 澎湖縣湖西鄉湖西村43-11號 地理位置. 聯絡電話:(06)992-1731. 服務時間:AM8:00-PM:17:30. 傳真服務專線:(06)992-2857. 於 www.huxi.gov.tw -

#25.秋遊明尼蘇達(上) | 世界副刊| 藝文| 世界新聞網

明尼蘇達(Minnesota)是美國本土四十八州中地理位置最北的一州,與加拿大接壤。最近住該州的親戚熱情邀約,我們便選了... 於 www.worldjournal.com -

#26.地理位置-澎湖縣馬公數位機會中心

網站導覽 圖示-學員註冊 學員註冊 圖示-學員登入 學員登入 圖示-回首頁 回首頁. 澎湖縣馬公數位機會中心 ... 關於我們 · 地理位置 · 開放時間. ::: 地理位置 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#27.澎湖旅遊 - 河畔小築

澎湖 北寮至赤嶼陸連島的「摩西分海」奇景-北寮奎壁山踏浪步道,從4月起祭出管制。 開放時間訂為每日上午八點至下午五點半(4至9月旺季期間配合清晨及傍晚展開之特定日 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#28.澎湖縣- 维基百科,自由的百科全书

由於特殊的地理位置及優良的港灣條件,自古以來便是往來臺灣海峽的移民中繼站與軍事要地。 澎湖縣四面環海,早期經濟活動以漁業為主,隨著漁業資源逐漸枯竭,現已轉型為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.澎湖縣衛星地圖- 台灣省澎湖縣、鄉、村各級地圖瀏覽

分享收藏:. 提示:請點擊左邊市縣地名,滑鼠拖動平移、滾輪放縮地圖。 於 zh.meet99.com -

#30.紐時:歐洲對中國懷疑加深與台灣關係升溫| 政治 - 中央社

... 富岡濱海景觀大道通車台東盼打造國際觀光級港口 · 澎湖青灣仙人掌公園 ... 地理位置:東南鄰烏克蘭,南與匈牙利相連,西接奧地利,西北與捷克相 ... 於 www.cna.com.tw -

#31.【2021澎湖美食地圖.旅遊景點必玩行程】民宿.食尚玩家推薦 ...

民宿等,還有教你買澎湖便宜機票,離島交通船船班怎麼坐,通通整理給你!還有2021澎湖花火節時間施放場次喔! 【2021澎湖美食地圖.旅遊景點必玩行程】 ... 於 taiwantour.info -

#32.澎湖地圖

本地圖取自網站爪哇與心如 ,我們這次的旅遊設計大都以此網站內容為主。 澎湖全島地圖 · 七美地圖 · 吉貝市區 · 吉貝全島 · 吉貝水上活動分佈圖 · 馬公地圖 · 西嶼地圖. 於 www2.yjps.tp.edu.tw -

#33.行政區域圖-澎湖縣馬公市公所

澎湖 縣花火節 ... 目前位置:首頁 >幸福馬公 >行政區域圖 ... 馬公市為澎湖縣之首要都市,至2020年12月止,馬公市人口數統計有63,206人,全縣人口超過六成集中於馬公 ... 於 www.mkcity.gov.tw -

#34.水利署中文版全球資訊網-臺灣海岸詳介-澎湖海岸

澎湖 海岸既有海堤之興建多未詳加評估,部分海堤保護對象不明,建堤位置及斷面設計亦多有可議之處;且其保護工法多未考慮與觀光景點、生態環境之配合,亟應加以改善。 於 www.wra.gov.tw -

#35.《福爾摩沙島與澎湖群島圖》的身世

荷蘭人在17~18世紀所繪製的《福爾摩沙島與澎湖群島圖》因為地圖繪製視角特殊、圖面色彩豐富,十分受到歡迎,經常被用來設計各項文創商品(例如: ... 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#36.臺灣港務股份有限公司-高雄港務分公司-馬公管理處

地理位置. 澎湖地理位置. 目前澎湖港為一港二碼頭區形態,包括馬公及龍門尖山碼頭區; 馬公碼頭區位於澎湖群島之澎湖本島西南灣岸馬公市,港口位置為北緯23度33 ... 於 kh.twport.com.tw -

#37.2021【澎湖景點】 上山下海旅遊攻略,菊島40個必去景點一圖 ...

澎湖 景點地圖. Source: KLOOK. 因應防疫,澎湖花火節已宣布停辦至06/08,KLOOK部份澎湖商品也將有相應調整:. 澎湖花火節海上賞煙花遊船 ➜ 至6/8 ... 於 www.klook.com -

#38.首頁| 交通部中央氣象局

點擊地圖看其他縣市. 基隆市 陰天 基隆市: 陰天 臺北市 多雲 臺北市: 多雲 新北市 多雲時晴 新北市: 多雲時晴 桃園市 晴時多雲 桃園市: 晴時多雲 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#39.澎湖縣 - 交通部觀光局

澎湖 群島遍布玄武岩地質景觀,大自然鬼斧神工的多樣雕琢,令地質學者觀後為之驚嘆,讚譽為「上帝的石雕公園」。清澈的澎湖灣以及澎湖冬天的風,更使澎湖成為國際風帆船 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#40.全球变冷(图)|地理|李栓科 - 网易

“人们应该警惕的是气候变冷而不是变暖”。9日下午,中国科学院地理科学 ... 李栓科称,所谓“地理”,从逻辑上讲没有根本的变化,都是讲一个地方的位置, ... 於 www.163.com -

#41.介紹澎湖(1)-地理與面積@ 湖西婦宣分隊的部落格(澎湖) - 隨意窩

澎湖 群島位於中國大陸與台灣之間的台灣海峽上,是臺灣唯一的島縣,由90座島嶼組成,全島面積126.864平方公里之資料,係日治時代由日本政府於大正5年所測得, ... 於 blog.xuite.net -

#42.推薦20個人氣必玩景點|澎湖行程規畫.吃喝玩樂住一包搞定

澎湖 西嶼燈塔位於西嶼西南端的高地上白色高塔頗有異國風情,又稱為漁翁島燈塔據說這個名字是葡萄牙人用來標示於航海圖上西嶼燈塔旁都是白色的洋樓和樓梯 ... 於 fullfenblog.tw -

#43.臺灣離島地圖

指臺灣本島之外的附屬島嶼,包括澎湖群島、 金門、 馬祖及南海諸島等島嶼。. 依成因:. 臺灣的離島可分成三大類型. 火山島. 成因:. 臺灣位在板塊接觸帶,地殼不穩定, ... 於 www.continentalmartinibar.me -

#44.澎湖景點不無聊!帶你去5個澎湖私房景點! | AsiaYo Blog

最後更新日期: 2020-06-11 by AsiaYo 超人氣澎湖住宿推薦│ 熱門馬公住宿│ 超美海景住... 於 blog.asiayo.com -

#45.地理位置 - 澎湖縣政府

經調查結果,澎湖群島位於北緯23°12至23°47,東經119°19至119°43,島嶼數為90座,極東:查母嶼; 極西:花嶼; 極南:七美嶼; 極北:大蹺嶼,北回歸線23°27穿過群島之中的 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#46.澎湖必遊景點總整理|2021澎湖最經典的100個景點、美食、住宿

但我總是推薦不完,本篇整理出澎湖景點、澎湖民宿推薦、澎湖的美食及如何去澎湖的交通跟 ... 澎湖景點地圖(歡迎個人下載使用,版權所有嚴禁用來做商業用途或翻印). 於 journey.tw -

#47.新冠肺炎特別報導- 中時新聞網

武漢肺炎/新冠肺炎covid-19最新新聞,疫情統計追蹤,特別報導-中時新聞網. 於 covid-19.chinatimes.com -

#48.【澎湖】澎湖景點精選&拍照建議時間|本島篇+交通+季節+ ...

☆需退潮時來,午後順光。 鮮有人煙的玄武岩秘境,部分路徑已被草叢埋沒,一度以為走錯路,最後才順利找到正確路徑,爬下鐵梯到岸邊。退潮時可退後拍攝 ... 於 www.wellkangtoworld.com -

#49.【宜蘭景點推薦】2021宜蘭一日遊好玩行程&最夯宜蘭旅遊 ...

室內景點和觀光工廠更是一籮筐,珍奶文化館、蠟筆城堡、計程車博物館…快來規畫一趟宜蘭兩天一夜小旅行吧! 宜蘭景點攻略目錄. 宜蘭景點地圖 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#50.清雍正-臺灣圖附澎湖群島圖 - YouTube

... 澎湖群島圖中國清雍正Map of Taiwan and the Penghu ArchipelagoChina; Qing ... 於 www.youtube.com -

#51.澎湖民宿波哥的家- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 澎湖民宿波哥的家. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 波哥的家的地理位置圖。 於 maps.google.com -

#52.日本、法國都知道的台灣鎖鑰 戰略樞紐「澎湖群島」 - 芋傳媒

擁有許多天然良港的澎湖,地理位置十分關鍵,可說是週邊海域的鎖鑰。 ... Pierre Vander Aa(荷蘭人)所繪製臺灣南部地圖。下方為澎湖。 於 taronews.tw -

#53.澎湖地理位置- 台灣旅遊攻略-20210304

圖片全部顯示地理位置- 澎湖縣政府_ Line 噗浪臉書Twitter 微博Gmail ... 澎湖位於台灣哪一方 澎湖地圖 澎湖全島地圖 澎湖島嶼數量 澎湖縣地圖 澎湖 ... 於 twtravelwiki.com -

#54.澎湖縣景點地圖- 台灣旅遊資訊

澎湖 縣的地理位置. 澎湖縣位於台灣海峽距離台灣約500000公尺處,共由90個島嶼所組成,是台灣唯一的島縣,在低潮時的總面積為141.052平方公里,其中以澎湖本島最大(馬公 ... 於 www.travelking.com.tw -

#55.2022年高考地理必刷题精选(91)(解析版) - 全网搜

【答案】澎湖列岛居台湾海峡的中枢(2分);扼亚洲东部的海运要冲,地理位置重要(2分)。 (2)简述澎湖列岛降水少的原因。(4分). 【答案】受台湾山脉的阻挡 ... 於 sunnews.cc -

#56.是多不想讓人去!?那些蓋在險峻、奇高地勢中的修道院與古堡!

即使15世紀被信奉伊斯蘭教的鄂圖曼土耳其帝國穆罕默德二世(Mehmed II) ... 地理位置獨特之餘,岩石教堂的內外牆、附屬禮拜堂的牆壁上,裝飾著滿滿 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#57.澎湖列岛地理位置图

澎湖 列岛地理位置图 · 此外,还有周围的澎湖列岛, 钓鱼岛,赤尾屿,兰屿, 绿岛等200多个岛屿. · 台湾澎湖列岛 · 澎湖列岛的地理位置 · 因为澎湖列岛位居台湾海峡的中枢,其地理位置 ... 於 wantubizhi.com -

#58.歡迎蒞臨台灣高等法院-高雄分院本院導覽- 交通位置- 澎湖庭 ...

網頁位址:, 首頁 > 本院導覽> 交通位置>, 澎湖庭位置圖. 澎湖庭地理位置圖. 蒞臨澎湖庭行車路線位置圖 地址:澎湖縣馬公市西文里西文澳101-11號電話:06-9213361. 於 ksh1.judicial.gov.tw -

#59.國立澎湖高級海事水產職業學校全球資訊網

110 全國高級中等學校| 海事水產類學生技藝競賽| 11/2 - 11/4 澎湖海事登場 ... 置頂 110學年度各班級活動中心集合位置圖, 學生事務處, 2021/7/27 ... 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#60.經典必去、最夯IG打卡景點、澎湖地圖 - KKday旅遊生活誌

澎湖 景點超級多,看小編列了43個景點就知道,要一次玩個夠真的不容易~~小編也幫大家做好澎湖景點地圖,方便讓大家收藏使用~如果想要怕迷路需要看 ... 於 blog.kkday.com -

#61.地理位置| 台灣地質公園網絡

澎湖 縣政府推動澎湖海洋地質公園時,曾經規劃六個地質公園景點,隨後在觀光局的規劃中,還加上員貝、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼以及花嶼等地,共計10 處地質景點 ... 於 140.112.64.54 -

#62.地理位置 | 澎湖地圖台灣 - 訂房優惠報報

澎湖地圖 台灣,大家都在找解答。澎湖群島位於臺灣海峽上,是臺灣唯一的島縣,由90座島嶼組成,全島面積126.864平方公里之資料,係日治時代由日本政府於大正5年所測. 於 twagoda.com -

#63.來院交通 - 衛生福利部澎湖醫院

本院位於市中心地段,交通便利,澎湖縣市民眾可參閱地理位置圖,自行開車前往。 於 www.pngh.mohw.gov.tw -

#64.黃明志酸完小粉紅找陸女星唱牆外 - HiNet生活誌

(圖/亞洲通文創提供) [廣告] 請繼續往下閱讀黃明志日前才與陳芳語合作 ... 《牆外》是一首用以金門為歷史、地理位置所創的歌曲,黃明志提到:「那 ... 於 times.hinet.net -

#65.臺灣概覽--地方概況--澎湖縣 - 國家圖書館

行政中心, 澎湖縣政府. 行政區域, 一市、五鄉. 土地面積, 126.8641 平方公里. 地理位置, 澎湖是位於臺灣海峽上,隸屬臺灣的唯一島縣。極東位置在湖西鄉查某嶼 ... 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#66.澎湖北環景點二崁傳統古厝聚落。來喝杯杏仁茶吧! - 啾啾愛亂拍

我把澎湖住宿、美食、景點通通標在地圖上,方便大家看各景點距離規劃路線,照著地圖就可以直接玩澎湖啦! 用手機google map開啟後,就能直接用各處地標 ... 於 imccp.com -

#67.地理位置-警光會館 - 澎湖縣政府警察局

本網站若有不慎引用您的圖文資料,侵犯到您的著作權,敬請告知,本府將立即刪除,謝謝 ... 於 www.phpb.gov.tw -

#68.新北泰山區明日城商圈比鄰副都心共享建設利多房價CP值高

永慶房屋新莊中平店店長呂國賢表示,明日城商圈地理位置延著泰林路到興泰路交叉口,一路往下到新莊輔大,基地面積廣達7800坪,整個社區分為初日、天 ... 於 n.yam.com -

#69.門市資訊/門市查詢| 爭鮮關係企業

台北市北投區石牌路二段21號 (近捷運石牌站1號出口). (02)2821-2418. 11:00~21:30(最後點餐21:00). 45席. 伊通店. 台北市中山區南京東路二段174號2F (伊通街口). 於 www.sushiexpress.com.tw -

#70.門市地圖-漢堡王

BURGER KING TM & © 2020 Burger King Corporation. Used under license. All rights reserved. 於 www.burgerking.com.tw -

#71.澎湖機場機場交通機場位置圖

國內航廈整體改善工程開工動土,代表了邁向升級的「起手式」。 林佳龍部長則肯定民用航空局過去所做的努力,並表示因應台中機場運量快速成長,已經指示民航局提早啟動辦理 ... 於 www.mkport.gov.tw -

#72.地質調查所出版品-好書推薦-澎湖群島第二版[臺灣地質圖幅及 ...

作品名, 澎湖群島第二版[臺灣地質圖幅及說明書1/50,000] ... 資料類型, 地圖 ... 其地理位置為北緯23度11分至23度49分,東經119度27分至119度44分。 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#73.《澎湖北環景點》澎湖秘境。白沙鄉後寮天堂路天堂沙灘熱門IG ...

大家可以直接google地圖輸入後寮天堂路或是東港舊碼頭, 可以順便把澎湖跨海大橋、鯨魚洞、易家仙人掌冰等排進行程內。 《澎湖北環景點》 ... 於 amy77.com -

#74.標籤: 澎湖地理位置圖

郑和航海图中的平湖屿. 荷蘭人繪製的澎湖群島地圖. 1370年(洪武三年),明政府“罢太仓黄渡市舶司”;1374年(洪武七年),明政府再下令撤销自唐以来即存在 . 於 payment.iwiki.tw -

#75.地理位置 - 澎湖縣政府西嶼鄉公所

地理位置. 中央內容區塊. 37454. 澎湖群島位於臺灣海峽上,是臺灣唯一的島縣,由90座島嶼組成,全島面積126.864平方公里之資料,係日治時代由 ... 檢視較大澎湖縣地圖. 於 www.xiyu.gov.tw -

#76.愛玩地圖:澎湖燈塔分布圖 - -地球上的火星人-下巴(野地旅)

愛玩地圖:澎湖燈塔分布圖. *澎湖燈塔分布圖,大字體為海關燈塔,小字體為非港口的助航燈桿設施。 澎湖是臺灣唯一四面環海的縣份(不計入福建省), ... 於 theericel.blogspot.com -

#77.土地(國情簡介 - 行政院全球資訊網

澎湖 群島位於中國大陸與臺灣之間的臺灣海峽上,介於北緯23度10分至23度46分,東經119度18分至119度43分間,是臺灣唯一的島縣,其四極位置分別為極東:查母嶼;極西:花 ... 於 www.ey.gov.tw -

#78.獨享漫天銀河!南投深山五星豪華露營品嚐道地原住民風味餐

三五好友一起露營,體驗充滿原住民文化的自然之旅(圖/IG @sjoe_0900) ... 除了因為地理位置以外,老闆也提到因為老闆娘的名字叫Sunny,山裡面的嵐 ... 於 travel.ettoday.net -

#79.位置圖 - 澎湖縣政府衛生局

地址: 88041 澎湖縣馬公市中正路115號服務電話:06-9272162 交通方向:請沿中正路往縣政府方向直行,經樹德路交叉路口再直行,本局位於中正路與治平 ... 於 www.phchb.gov.tw -

#80.內政部全球資訊網-中文網-澎湖縣

本縣極東為湖西鄉查某嶼東端,極西為望安鄉花嶼西端,極南為七美鄉本島南端,極北為白沙鄉目斗嶼北端。就地理上相對位置,澎湖群島位於臺灣海峽中央稍偏南,大約是在臺灣省 ... 於 www.moi.gov.tw -

#81.訊號地圖|全台訊號涵蓋|網速實測大公開- 台灣之星TSTAR

4G 5G涵蓋率99%!超過40000筆用戶真實分享,訊號好不好一查就知道. 於 www.tstartel.com -

#82.金門日報全球資訊網-金寧風雲

金門縣金湖鎮山外里山外2-7號 金湖分銷處地圖. (082)331525. 金沙分銷處. 金門縣金沙鎮官嶼里官澳36號 金沙分銷處地圖. 0933-699-781. 金寧分銷處. 於 www.kmdn.gov.tw -

#83.2021 南投景點推薦|你沒去過的13 個南投私房秘境+最新景點

擁有得天獨厚天然地理位置的「瑞龍瀑布園區」,一路綠意環繞生態佳,步道規劃完善,步行約20分鐘就能來到空中觀瀑布觀景台, ... 地址:集集鎮民生東路1號(地圖連結) 於 www.welcometw.com -

#84.澎湖群島- 求真百科

地理. 位置範圍. 澎湖群島南海的虎井嶼與望安島之間海域有北迴歸線通過, ... 於 factpedia.org -

#85.地理位置-澎湖縣七美鄉公所

地理位置. 七美島位置為東經119度40分,北緯23度16分,距離馬公約29海浬(36公里)東距台南約48海浬,南下高雄約58海浬。全島總面積約6.99平方公里,周圍長度14.40 ... 於 www.chimi.gov.tw -

#86.交通位置圖 - 澎湖縣水產種苗繁殖場

在較大的地圖上查看 澎湖縣水產種苗繁殖場. 1.自行開車,由澎湖市區開車可走澎201縣道經興仁、鐵線、五德及井垵後,至井垵及時裡交叉路口往前約200公尺左手邊即可以 ... 於 www.phmlps.gov.tw -

#87.地圖找屋 - 591租屋

591房屋交易網-提供全台灣網路租屋、售屋、新建案、頂讓、搬家/設計、居家/家具廣告刊登,電視廣告強力曝光,每天50萬人上591找屋。免費提供地圖找屋、租售行情、房屋 ... 於 rent.591.com.tw -

#88.圖資說明 - 國土測繪

... 港、花蓮港、高雄港、安平港、澎湖港、布袋港。 (2) 為圖面美觀考量,門牌號碼顯示時以系統隨機自動排除重疊顯示的門牌號。 2.臺灣通用正射影像:以測製電子地圖時 ... 於 maps.nlsc.gov.tw -

#89.國立澎湖科技大學-認識澎科大-校園導覽 - npu.edu.tw

校園平面導覽圖. 檔案說明 下載檔案; 本校無障礙空間地圖; 下載Pdf 檔(107-0911無障礙空間地圖.pdf)_另. 大門口. 行政教學大樓. 教學大樓. 海洋科技大樓. 圖書資訊大樓. 於 www.npu.edu.tw -

#90.本署位置圖 - 臺灣澎湖地方檢察署

本署相對地理位置為:澎湖地方法院西邊、家畜疾病防治所對面、慢性病防治所對面。 鄰近公車站牌為:防治所站與高等法院澎湖庭站(需徒步五至十五分鐘,約 ... 於 www.phc.moj.gov.tw -

#91.澎湖海洋地質公園 - 自然保育網

澎湖 海洋地質公園 · 基本資料 · 指定地質公園之緣由及理由 · 地理位置 · 環境特質及資源現況 · 範圍圖. 於 conservation.forest.gov.tw -

#92.世界奇景-澎湖的玄武岩-話說澎湖-澎湖概述-地理環境

打開臺灣地形分布圖,你可以找到澎湖群島嗎?澎湖群島的位置大致在北緯23度9分至23度47分,東經119度18分至119度42分之間。澎湖群島的最北端是目斗嶼,而最南端是七美 ... 於 basalt.phhcc.gov.tw -

#93.地理地質 - 澎湖國家風景區

地理 地質 · 澎湖群島自古以來就是東亞地區的航運要衝,台海間的重要屏障,更是漢人遠渡重洋、人文遷徙的中繼站。 · 澎湖的島嶼和海岸線地形蜿蜒曲折,海蝕現象讓海崖和海岸 ... 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#94.電子地圖 - 澎湖國家風景區

澎湖 旅行地圖─望安嶼與將軍澳嶼地圖. jpg. 105-08-10. 80. 3. 澎湖旅行地圖─吉貝嶼地圖. jpg. 105-08-10. 95. 4. 澎湖旅行地圖─大馬公區域地圖. 於 www.penghu-nsa.gov.tw -

#95.澎湖地名的故事 - 民報

因為湖西村位於湖西鄉的中心位置,遂成為全鄉的代表名稱。 澎湖本島的東北突出的海岬,有澎湖近幾年最熱門的景點「奎壁」,被譽為「摩西分紅海 ... 於 www.peoplenews.tw -

#96.澎湖群島- 高中地理 - 翰林雲端學院

景點:澎湖南方四島國家公園、七美島雙心石滬、澎湖跨海大橋、澎湖國家風景區。 下圖為:澎湖地圖示意圖。 474208. 延伸閱讀. 澎湖火山地形 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#97.澎湖樂圖漫遊會館- 澎湖縣優惠住宿訂房 - Agoda

澎湖 樂圖漫遊會館(Love Tour Homestay). 馬公市, 澎湖縣, 台灣 - 查看地圖&週邊景點. 免費機場接送. 中文. 房內免費Wi-Fi. 每日客房清潔服務. 於 www.agoda.com -

#98.澎湖列岛,范围包括哪里,有多少岛屿和居民? - BiliBili

【高中地理】三圈环流+气候. 1.6万播放· 20条评论. 00:46. 震惊的蜥蜴琥珀. 10.1万播放· 218条评论. 02:52 ... 於 www.bilibili.com -

#99.社區通各社區網站-澎湖縣湖西鄉許家社區發展協會

澎湖 縣湖西鄉許家社區發展協會圖片. 地圖導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖. 必知產業, 必遊景點, 必了人物, 必吃美食, 必曉節令. 地理位置介紹, 1.位於澎湖本島--湖西鄉西側 於 sixstar.moc.gov.tw