發起人暨第一次籌備會議紀錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 研之得法:中央研究院法律學研究所成立十週年文集 和左桂芳的 回到電影年代:家在戲院邊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第一次籌備會會議記錄 - 社團法人祥暉教育協會- 痞客邦也說明:社團法人祥暉教育協會發起人暨第一次籌備會會議記錄與會人數:38人開會地點:桃園市中壢區中北路200號(中原大學)學務處會議室開會時間:108年3月30 ...

這兩本書分別來自元照出版 和爾雅所出版 。

國立彰化師範大學 輔導與諮商學系 林清文所指導 林子世的 台灣當代政治異議者之生命經驗初探──以自決建國實踐者為例 (2020),提出發起人暨第一次籌備會議紀錄關鍵因素是什麼,來自於建國運動、台灣地位未定、解殖。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 蔡淵洯所指導 夏士芬的 威權統合主義下的「台北市報業公會」(1949~1958) (2019),提出因為有 台灣新聞史、威權統合主義、公共領域、新聞團體、台北市報業公會的重點而找出了 發起人暨第一次籌備會議紀錄的解答。

最後網站花蓮縣勞資關係協會發起人暨第一次籌備會會議紀錄則補充:花蓮縣0000協會發起人暨第1次籌備會會議紀錄. 一、日期:0年0月0日(星期0)0午0時0分. 二、地點:000會議室. 三、主席: 記錄:.

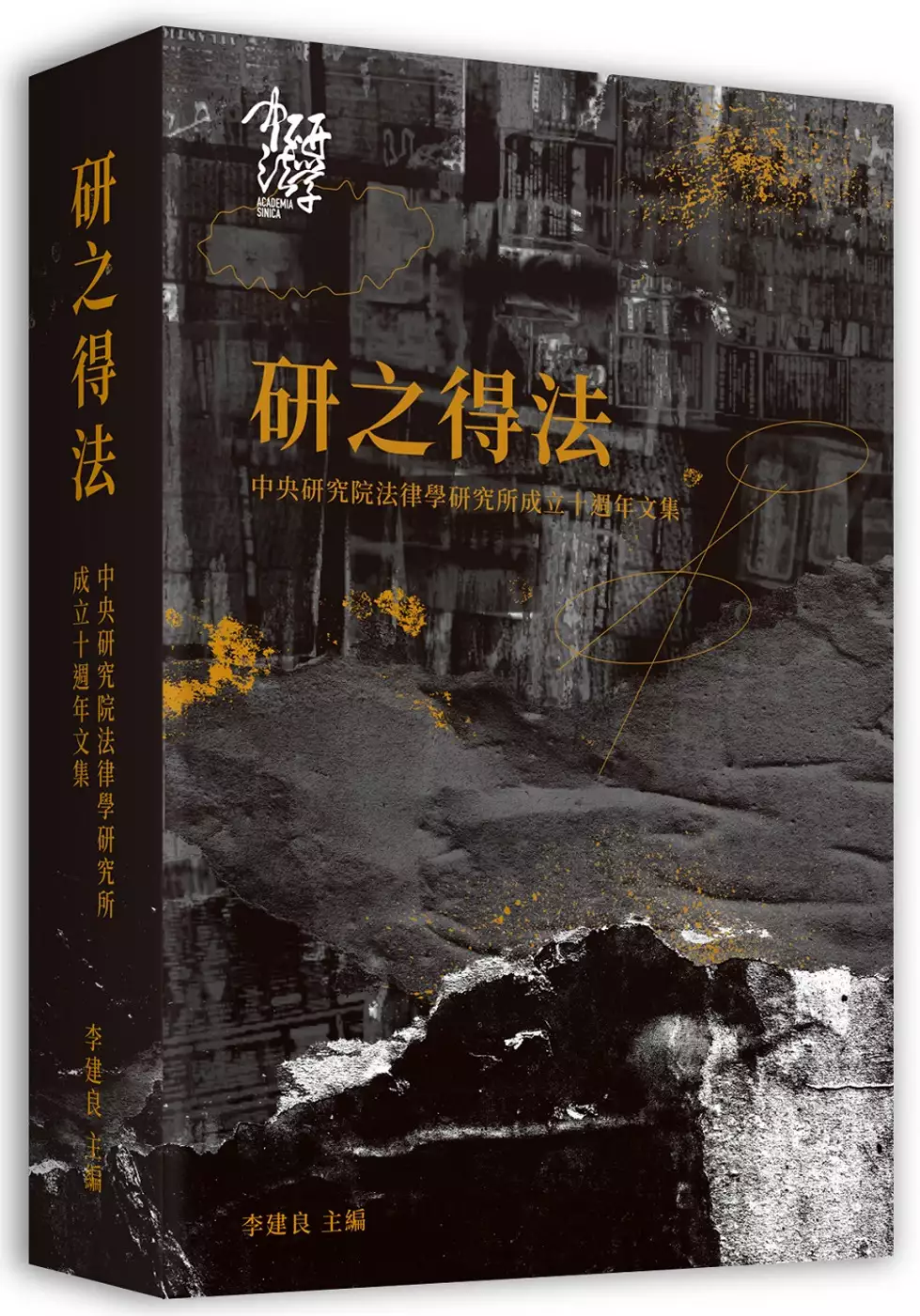

研之得法:中央研究院法律學研究所成立十週年文集

為了解決發起人暨第一次籌備會議紀錄 的問題,作者 這樣論述:

時代走向不定,生命起伏高低。十年磨一劍!中研院法律所秉持初衷,矢志朝著樹立法學研究典範、引領臺灣法學社群邁向國際的目標,穩步前進;不曾間斷對時代脈絡的觀察與思辨,持續延攬各界專才投入法學研究,基礎深耕與多角探索,蔚為本所鮮明的法學風景。文集收錄的文章,細述超越時空的互動記憶,捕捉歲月淘洗的奮鬥足跡,鋪陳法律思維的心靈世界。字裡行間,跳動著對法學探索的內在生命,醞藉著蓄勢待發的學術實力,洵為法律所十年雪泥鴻爪的最佳印記。 以「研之得法」為法律所成立十週年文集定名,蘊涵多義。法之方法、功能及其目的為重中之要。法之研治,需有方法,方能得其法;法為規範秩序,定分止爭為法之

發現或法之獲得的旨趣所在;法乃致公平正義之藝術,正義與法治之兼得,為治法之宗旨。

台灣當代政治異議者之生命經驗初探──以自決建國實踐者為例

為了解決發起人暨第一次籌備會議紀錄 的問題,作者林子世 這樣論述:

本研究旨在了解自決建國實踐者的生命經驗,以「主體的生命經驗所再現的心理境遇與社會結構意義」為探究的立基點,梳理台灣特殊的歷史文化脈絡,進而探討:1. 成為自決建國實踐者的緣由為何? 2. 成為一位自決建國實踐者有怎樣的生命經驗? 3. 其生命經驗凸顯出什麼樣的心理社會意義?本研究邀請三位自決建國實踐者進行半結構的深度訪談,以敘事研究的「整體─內容」與「類別─內容」分析方法,形成自決建國實踐者的生命敘事,並歸納出研究結論如下:一、成為自決建國實踐者之緣由:(一)公民責任;(二)台灣主體性意識;(三)價值信念;(四)「他者」的推波助瀾;(五)行有餘力。二、自決建國實踐者之生命經驗:(一)實踐形式

的侷限性;(二)自決建國是眾多社會議題的核心;(三)對「國家正常化」的批評;(四)台灣社會怪現狀;(五)人際影響;(六)行為的轉化。三、自決建國實踐者之生命經驗凸顯的心理及社會意義:(一)觀點群體;(二)社會情懷;(三)情緒困擾;(四)政治汙名;(五)「政治出櫃」的風險;(六)語言召喚存在;(七)轉化學習;(八)壓迫的多重樣貌。

回到電影年代:家在戲院邊

為了解決發起人暨第一次籌備會議紀錄 的問題,作者左桂芳 這樣論述:

《回到電影年代》細訴五○年代初香港和臺北兩地來來往往的影人藝事,以及所有早期電影的主角配角、導演編劇、男女演員,更神奇的是,幾乎左桂芳看過的電影,都能說出故事情節,她是臺北影壇的一則傳奇,也是一本活字典。她的筆力穿透時光舞台,寫下這本讓人回味無窮的電影傳記書,為影人留史,也為影迷留下珍貴的記憶。

威權統合主義下的「台北市報業公會」(1949~1958)

為了解決發起人暨第一次籌備會議紀錄 的問題,作者夏士芬 這樣論述:

民主被視為普世價值,從直接民主轉為代議民主,再以審議式民主補菁英式民主的不足,公共領域更顯重要。公共領域以新聞媒體和社會團體兩種機制而存在,解嚴前,台灣新聞界即存有許多新聞團體,唯其運作並非純然是公共領域或第三部門的概念之下,更多是威權統合主義下的準國家機構。「台北市報業公會」誕生於國共內戰失利撤退來台的國民黨政府進行威權統合的體制之下。國民黨面對挫敗與吃緊的國際情勢,很自然也順理成章地重拾抗戰時期的「國家至上」精神,一切物力、人員都在國家動員的範疇中,憲法賦予的新聞與言論自由遭到凍結,新聞媒體、新聞團體與新聞教育都在黨國體制統合下成為侍從,國民黨第四組取代政府機關成為新聞領域的主管機關。但

國民黨威權而非極權,加上內部派系的問題,以及報業與報人自清末現代化以來,受到西方國家的影響,就是以自由、獨立為目標,縱使生長的土壤中。這樣的養分並不多,但也某種程度延緩了新聞界被統合的進程。1948至1958年間的「台北市報業公會」一方面扮演準國家機構的角色,協力政府完成許多工作,對外參與國際新聞性團體與活動,共同反共抗俄,對內積極報導國家總總建設與成果,同時,也提供許多社會服務;另一方面,此一時期的報業公會仍有空間扮演公共領域的角色,除了基本的同業服務,為了爭取新聞用紙的價格平穩、供貨正常與品質提升,為了爭取新聞事業免徵營利事業所得稅,報業公會集合黨公民營報業共同向政府請願,更為了阻擋《出版

法》的不當修正,站在政府的對立面、據理力爭,但政府的強硬態度,完全無視新聞界的請願與呼籲,《出版法》如政府所願納入「撤銷登記」的罰則,此一過程中,報業公會內黨公營報刊與民營報業決裂,民營報業間也離心離德。請願抗爭失敗,在後續的戒嚴歲月中,報業公會未曾再提出任何請願,只能扮演宣傳或侍從角色,「無黨無派獨立經營」成了報業與政府所能維持最遠的距離。時隔一個甲子,回憶起威權時代的公共領域只能享有有限的民主,反觀解禁後脫離政治權力掌控的媒體又淪為財團的附庸,多元發展的新聞團體也反映民主的有限。民主的有限意味著政府、財團與人民任何一方的權力都受有限制,亦或維持動態平衡,這正是民主平權社會的重要象徵,但筆者

依然期待廣大人民的力量能透過公共領域進行更平等、多元與理性的對話與集結,以便和政府及財團兩大勢力,達到相互制衡的效果。

發起人暨第一次籌備會議紀錄的網路口碑排行榜

-

#1.臺北縣會第屆第一次理事會、監事會會議紀錄

新北市會籌備會發起人暨籌備會議. 紀錄. 一、會議時間:中華民國年月日午時分. 二、會議地點:. 三、出席人員(載明姓名):. 四、缺席人員(載明姓名):. 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#2.貳參、社會團體開會通知單格式

開會事由:召開發起人會議及第1次籌備會議。 ... 附件5 :發起人暨第一次籌備會議議程 ... 正本:全體發起人、內政部. 附件1 : 經修訂待審查之章程草案. 第一章總則. 於 www.beclass.com -

#3.第一次籌備會會議記錄 - 社團法人祥暉教育協會- 痞客邦

社團法人祥暉教育協會發起人暨第一次籌備會會議記錄與會人數:38人開會地點:桃園市中壢區中北路200號(中原大學)學務處會議室開會時間:108年3月30 ... 於 vvv900124.pixnet.net -

#4.花蓮縣勞資關係協會發起人暨第一次籌備會會議紀錄

花蓮縣0000協會發起人暨第1次籌備會會議紀錄. 一、日期:0年0月0日(星期0)0午0時0分. 二、地點:000會議室. 三、主席: 記錄:. 於 sa.hl.gov.tw -

#5.高雄市人民團體

依協會章程規定,定期召開理事會、監事會及會員大會,並將會議紀錄函報主管機關備查。 取得主管機關. 許可設立文書. 召開發起人暨第一次籌備會議. 公告徵求會員. 於 socbu.kcg.gov.tw -

#6.籌備成立社區發展協會工作流程圖(A004)

召開發起人暨第一. 次籌備 ... 註一:發起人會議、籌備會,應於七日前通知,並函報主管機關備查。 ... 准予籌組後,得開第一次發起人暨籌備會議,會議紀錄於會後送. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#7.檔案下載 - 中華城市管理學會

The “Illinois school” of thinking about plans. 「生態互聯網智慧城市」城市經理人全國性微電影創作競賽競賽海報. 發起人暨第一次籌備會會議內容. 第二次籌備會議 ... 於 caum.org -

#8.第一次籌備會議紀錄 - 中華民國古蹟暨歷史建築匠師協會

一、會議開始:發起人代表陳萬隆先生報告出席人數為37人,已達法定人數,由主席宣佈會議開始。 二、推選主席:推選咼立中為主席. 三、主席致詞:感謝會友來自全國十九個縣 ... 於 www.artificer.org.tw -

#9.華人社會工作學會- 會議紀錄 - 東吳大學

第一屆第四次理監事會議紀錄, 王行理事長, 100年04月12日(二)下午3:00. 第一屆第三次理 ... 華人社會工作學會發起人暨第一次籌備會議, 王行教授, 98年7月29日上午10點 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#10.二、發起人暨第一次籌備會議議程

二、發起人暨第一次籌備會議議程. (一)會議開始(發起人代表趙吉光擔任臨時主席)。 (二)推選主席。 (三)主席致詞。 (四)來賓致詞(預先徵詢,如無則免列)。 於 spl.ss.ncu.edu.tw -

#11.第一次籌備會先前會之會議紀錄

※ 發起人暨第一次籌備會議議程: (一)會議開始(發起人代表擔任臨時主席)。 (二)推選主席。 (三)主席致詞。 於 www.isac.org.tw -

#12.台灣實證護理學會成立大會會議紀錄

第1000096436 號函】通知准許籌組。6 月19 日召開發起人暨第一次. 籌備會議;7 月16 日召開第二次籌備會議,研討成立大會事宜。自. 100 年6 月30 日起正式對外公告招募 ... 於 www.tebna.org.tw -

#13.臺南市教育產業工會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會會議 ...

100 年3 月3 日台南市教師會與台南縣教師會各派出30 人(共60 位)於台. 南市立崇學國小,共同召開發起人會議,各選出8 位籌備委員(共16 位),並. 宣示兩會將開始合組 ... 於 www.tneu.org.tw -

#14.申請組織台中市社會團體須知 - 基隆市仁愛區公所

陳報發起人暨第1次籌備會議紀錄函(範例) 38. 第2次籌備會開會通知函(範例) 39. 第2次籌備會議議程或紀錄(範例) 40. 會員名冊(範例)(個人、團體) 42. 於 www.klra.klcg.gov.tw -

#15.發起人暨第一次籌備會議議程 - 新竹縣政府

案由:籌備期間經費之收繳及籌墊案。 說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會 ... 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#16.[訊息] 新竹市大專教師職業工會發起人會議暨第一次籌備會議

一、新竹市大專教師職業工會發起人會議紀錄主席:唐麗英。 出席:16人出席(內含5人委託出席)。 1.報告籌備經過2.推舉籌備委員3-9人,並互推1人為 ... 於 nthutu.pixnet.net -

#17.中華活水育田關懷協會發起人暨第二次籌備會會議紀錄

(1)大會議程。 (2)籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書). (3)章程草案。 ( ... 於 lwdb.livingwaters.org.tw -

#18.會議紀錄 - 台灣福至關懷慈善會

台灣福至關懷慈善會召開「發起人暨第一次籌備會」會議紀錄. 下載 (19 KB). 會議紀錄-第二次籌備會. 台灣福至關懷慈善會「第二次籌備會」會議紀錄. 於 www.twcare.org.tw -

#19.發起人會議暨第一次籌備會議- 臺南市忠義國小校友會

發起人 會議暨第一次籌備會議 ... 校會友成立的重要推手-劉明道校長除了感謝校友們的參與,也期待本校校友會能順利籌組,提供畢業校友一個聯繫管道,以增進 ... 於 163.26.23.7 -

#20.發起人暨第一次籌備會會議記錄 - dave8515的部落格- 痞客邦

發起人暨第一次籌備 會會議記錄 · 1.案由:審查章程草案。 說明:章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。 · 2.案由:決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。 說明:籌備期間擬擇 ... 於 dave8515.pixnet.net -

#21.台灣中醫膏方醫學會發起人暨第一次籌備會會議紀錄 - 長庚醫院

陸、第一次籌備會議提案討論:. 提案一:. 案由:審查『台灣中醫膏方醫學會』章程草案一案,提請討論。 說明:1.章程 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#22.會議記錄 - 中華機場協會

第一屆第一次會員大會會議紀錄. 2018-05-29. 第三次籌備會會議紀錄. 2018-04-18. 第二次籌備會會議紀錄. 2018-02-12. 中華機場協會發起人會議暨第一次籌備會議會議紀錄 ... 於 cac.org.tw -

#23.發起人暨第1次籌備會議開會通知單

發起人暨第1次籌備會議 開會通知單 · 一、會議開始(發起人代表擔任臨時主席)。 · 二、推選主席。 · 三、主席致詞。 · 四、來賓致詞(預先徵詢,如無則免列)。 · 五、報告事項 ... 於 leau0706.pixnet.net -

#24.校友會會議紀錄發起人暨第一次籌備會會議紀錄

十一、第一次籌備會議討論提案(由主任委員主持):. (一)、案由:審查章程草案。 說明:章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。 決議:1、章程草案由今天出席人員帶回 ... 於 fengnan-alumni.weebly.com -

#25.作者: htchu - TAFED

發起人 會議暨第一次籌備會議. 一、會議開始(發起人代表擔任臨時主席) 二、推選主席。 三、主席致詞。 四、來賓 ... 於 www.tafed.tw -

#26.台灣作業研究學會發起人會議暨第一次籌備會會議記錄

說明:章程草案需由籌備會議審查後提大會通過。 決議:章程草案見附件一。 四、案由:決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。 說明: ... 於 www.orstw.org.tw -

#27.臺灣警察專學校校友總會第1 屆第1 次會員大會會議紀錄

旋即在106年7月18日舉行發起人暨第一次籌備會推舉籌備. 委員,106年8月28日舉行第二次籌備會議決議通過年度工作. 計畫、年度收支預算並訂在9月22日舉行成立大會,感謝 ... 於 grastu.tpa.edu.tw -

#28.發起人暨第一次籌備會議紀錄 - 臺灣青少年性別文教會

發起人會議 討論提案:. 1.案由:推選籌備委員,組織籌備會案。 ... (2)內政部台內社字第0960097910號函,第四項說明「章程草案第1條簡稱請斟酌修正,使社會大眾易於 ... 於 tas.bravo.org.tw -

#29.會議紀錄

日 期. 會 議 項 目. 地 點, 主持人. 110.3.10, 寄發1002理監事聯席會議開會通知. 110.2.4, 會務工作小組會議. 110.1.9, 第十一屆第一次理事會議 第一次監事會議. 於 ntfs1.ltsh.ilc.edu.tw -

#30.發起人暨第一次籌備會議議程範例:

發起人暨第一次籌備 會會議紀錄:. 一、會議開始(發起人代表擔任臨時主席). 二、推選主席. 三、主席致詞. 四、來賓致詞(預先徵詢,如無則免列). 五、報告事項. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#31.台灣中醫美容醫學會發起人暨第一次籌備會會議紀錄

(五) 依第一次籌備會決議,章程草案第三十條第二款修訂為︰個人會. 員新台幣貳仟元;贊助會員、榮譽會員及永久會員得免繳納。 提案五. 案由:決定入會手續及登報公開徵求 ... 於 www.tscmc.org.tw -

#32.高雄市立左營高級中學校友會

立左營高級中學校友會籌備會發起人暨第一次籌備會議. 籌備會發起人暨第一次籌備會議. 會議紀錄. 時間:102 年12 月21 日(星期六)上午10 時. 於 www.tyhs.kh.edu.tw -

#33.中華民國游泳裁判教練協會籌組工作行事紀錄

籌備處以華泳裁教籌字第098001號函呈內政部,擇訂於98年12月12日召開「發起人暨第一次籌備會議」。 2009.11.25. 內政部以台內社字第0980218840號函同意辦理籌組「中華民國 ... 於 www.tysrca.tw -

#34.台灣電力與能源工程協會107年第4次理監事會議紀錄

一、時. 間:中華民國107 年12 月15 日(星期六) 下午5時30分. 二、地. 點:國立臺灣科技大學國際大樓IB-101演講廳. 三、主. 席:盧理事長展南. 四、出席人員:理監事 ... 於 www.tp2e.org.tw -

#35.各項會議紀錄 - 國立高雄科技大學金融系

中華民國105年5月21日,國立高雄第一科技大學金融系系友會第三屆第一次會員大會紀錄 ... 中華民國100年12月10日,系友黃春長先生暨其他系友共32位發起人,向內政部正式 ... 於 b092.nkust.edu.tw -

#36.嘉義縣社會團體籌備工作實務範例

區公所。 4, 召開發起人. 暨第一次籌備會議. 章程草案. 1.推選籌備委員7人以. 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#37.發起人暨第一次籌備會議-會議記錄 - 台灣茭白筍推廣協會

三、出席人數:應到人數32人,實到人數22人,缺席人數10位。 林洧羽、林宥岑、蔡天祥、林錦生、林佩誼、林軒慧、黃麗珠、王清香、楊琇雅、 ... 於 twbtwb99.pixnet.net -

#38.發起人暨第一次籌備會議議程範例: :: 竹科管理局常見問答

發起人暨第一次籌備會議 議程範例:. 一、會議開始(發起人代表擔任臨時主席) ... 說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀. 於 hsp.iwiki.tw -

#39.中華蟬靖仙道文化協會籌備會開會通知單受文者

發文字號:蟬靖仙道文化會字第1060000001 號. 速別:普通件. 密等及解密條件或保密期限:. 附件:會議議程1 份. 開會事由:召開發起人暨第一次籌備會議. 於 chanjingfairy.org -

#40.發起人暨第一次籌備會議 - 公告

發起人會議紀錄 時間:中華民國105年9月9日上午10點整。 地點: 70101台南市東區大學路1號生命科學系1樓3414會議室。 發起人會議出席人員:應出席發起 ... 於 cfsdba.blogspot.com -

#41.臺東縣(單位 全 銜)籌備會開會通知單

臺東縣 籌備會發起人暨第一次籌備會議議程 ... 說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等之印製)、郵電費、會議 ... 於 wwwstorage.taitung.gov.tw -

#42.合作及人民團體 - 內政部

合作及人民團體司籌備處 Q61. ... 發起人名冊是否可以使用1個人1張A4的格式繳交? ... 如何確定籌備會會議通知及紀錄,於全國人民團體資訊管理系統上傳成功? 一、若 ... 於 www.moi.gov.tw -

#43.學會簡介 - 臺灣碳材料學會

2017/09/13:召開發起人會議(推選籌備委員,組織籌備會案;推選籌備會主任委員案)暨第1次籌備會議(審查章程草案;決定籌備期間連絡地址及工作人員案;決定會員申請 ... 於 carboncst.com -

#44.ylsaviorho - BiSDA – 品牌創新策略發展聯盟

品牌創新策略發展聯盟第一屆第一次理監事會議紀錄. By ylsaviorho|2016-10-19T01:49:48+08:0029 7 月, 2016|BISDA紀事| ... 發起人暨第1次籌備會議開會通知及議程. 於 bisda.org -

#45.[台灣友善米食推廣協會] 2015 11 14 會議紀錄發起人會議暨第一 ...

Read [台灣友善米食推廣協會] 2015 11 14 會議紀錄發起人會議暨第一次籌備會議紀錄by Yu-Chang Chang on Issuu and browse thousands of other ... 於 issuu.com -

#46.「發起人暨第一次籌備會議」會議紀錄

「發起人暨第一次籌備會議」會議紀錄 · 一、日期:103年10月19日(星期日)上午9時30分。 · 二、地點:新北市新莊區民安西路334號二樓 · 三、主席:盧冠良. 於 blindlove.tpcnice.com -

#47.https://www.matsu.gov.tw/upload/f-20190419140811.odt

發起人暨第一次籌備會議 議程範例. (一)會議開始(發起人代表擔任臨時主席)。 (二)推選主席。 (三)主席致詞。 (四)來賓致詞(預先徵詢,如無則免列)。 於 www.matsu.gov.tw -

#48.新北市三鶯文創發展協會發起人暨第1次籌備會議記錄

決議:章程草案修改(如附件二)通過。 2. 案由:決定籌備期間內聯絡地址及 ... 於 sanyin.pixnet.net -

#49.臺灣師範大學地理學系系友會發起人暨第一次籌備會議記錄

十一、第一次籌備會議討論提案:. 提案一. 案由:審查章程草案。詳【附件一】,第3 頁。 說明:章程草案須由 ... 於 www.geo.ntnu.edu.tw -

#50.籌備經過 - 工研院院友會

召開發起人暨第一次籌備會議,討論下列事項:. 審查章程草案; 籌備期間會址設於工研院; 入會申請相關作業; 推選胡定華先生為籌備會主任委員. 91.10.01, 公開招募會員. 於 alumni.itri.org.tw -

#51.發起人暨第一次籌備會議記錄- 雪花台湾

發起人暨第一次籌備會議 記錄 會議時間:106年2月24日下午21時會議地點:臺中市霧峰區中正路1218巷27號出席人員:如簽到表會議記錄:張曉薇 (一)會議開始(發起人代表 ... 於 www.xuehua.tw -

#52.中華民國國立大學校院協會發起人暨第一次籌備會議紀錄

決議:. (1) 聯絡地址:臺北市羅斯福路四段一號國立台灣大學秘書室. (2) 工作人員:聘請國立大學林主任秘書政宏為執行秘書。會計室李主任燦榮為會計。 3. 案由:決定 ... 於 anutw.org.tw -

#53.台灣產業競爭力協會發起人暨第一次籌備會議

案由1:審查章程草案。 說明:章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。 案由2:決定籌備期間聯絡地址及工作人員案 ... 於 www.twtica.org -

#54.维基百科:聚會/中華民國維基媒體協會發起人暨第一次籌備會議

中華民國維基媒體協會的籌備已取得內政部的許可,於1月6日召開了發起人會議暨第一次籌備會議,除了發起人之外,也有其他維基人列席。 於 zh.wikipedia.org -

#55.發起人暨第一次籌備會議議程: - 彰化縣政府-勞工處

彰化縣○○○○(團體名稱)發起人暨第一次籌備會議紀錄範本. 一、時間: 年月日(星期). 二、地點:. 三、主席:由發起人互推○○○擔任臨時主席 記錄:. 於 labor.chcg.gov.tw -

#56.中華城市管理學會

發起人暨第一次籌備 會會議內容. 第二次籌備會議內容. 成立大會手冊. 2011.7.19、20 演講訊息. 成立大會暨理監事會議記錄. 中華城市管理學會章程. 第一屆理監事及選任 ... 於 www.nomdesign.com.tw -

#57.發起人暨第一次籌備會議紀錄

說明:由籌備委員互推一人為主任委員,負責召集會議,對外行文等事項。 決議:. 第一次籌備會議討論提案(由主任委員主持)(非籌備委員屬列席性質,得先行 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#58.發起人暨第一次籌備會議記錄

發起人暨第一次籌備會議 記錄 ... (一)會議開始(發起人代表擔任臨時主席)。 (二)推選主席:由發起人代表林柏菁師兄擔任主席。 (三)主席致詞暨報告事項 ... 於 longfeng.pixnet.net -

#59.發起人暨第1次籌備會議紀錄- 中華民國健康體適能協會

發起人暨第1次籌備會議紀錄 · 一、時間: 107年8月21日 · 二、地點: 新竹市北區北新街131號8F-11 · 三、出席人員:應出席發起人7人、親自出席13人、委託出席 ... 於 sites.google.com -

#60.會議記錄| ACMT

第一屆第一次理監事聯席會議紀錄 · 第一屆第一次理監事聯席會議紀錄 · 成立大會會議紀錄 · 第二次籌備會議紀錄 · 第一次籌備會議紀錄 · 發起人會議紀錄 ... 於 www.acmt.info -

#61.台灣預防保健協會發起人暨第1次籌備會會議紀錄

台灣預防保健協會發起人暨第1次籌備會會議紀錄一、日期:103年10月29日(星期三)下午01時00分二、地點:新北市新店區北新路三段207-1號5樓三、主席:趙順榮記錄:夏. 於 taophc.pixnet.net -

#62.常見問題集 - 新竹市政府

易言之,發起人取得許可設立之公文後,應即召開發起人暨第一次籌備會議,公告徵求會員,再召開第二次籌備會議,籌備完成後,召開成立大會,會議紀錄於閉會後30日內報本 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#63.會議紀錄-發起人暨第一次籌備會議 - 社團法人史實歐洲武術聯盟

實際出席22 人(含委託0 人)、缺席8 人。 四、主席:李萃華、記錄:許智淵。 五、主席致詞:當台灣史實歐洲武術(HEMA)推起來 ... 於 hemaunion.com -

#64.臺中市體育總會各單項委員會籌組登記程序:

若經審核准予召開籌備會,應進行程序如下:. 1.召開發起人暨第一次籌備會(開會通知須7日前送達)。 2.檢送發起人暨第一次籌備會會議紀錄送本會核備。 3.召開第二次 ... 於 www.tcsport.org.tw -

#65.台灣有機產業促進聯盟發起人暨第一次籌備會議記錄

七、第一次籌備會議討論提案(由陳世雄主任委員主持):. (一)案由:審查章程草案。 說明:章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。 決議:1.本會名稱決議更改為台灣有機 ... 於 info.organic.org.tw -

#66.台灣原聲教育協會發起人暨第一次籌備會會議紀錄

1. 台灣原聲教育協會發起人暨第一次籌備會會議紀錄. 一、 時間:2008年1月19日(星期六)15:00~17:00. 二、 地點:建國中學資源大樓5樓會議室. 於 voxnativa.org -

#67.發起人會議暨第一次籌備會議通知

案由:籌備期間經費之收繳及籌墊案。 說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、第一屆第一次 ... 於 twida.org.tw -

#68.發起人暨第一次籌備會相關資料 - 台南市政府

說明:章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。 決議:. 2.案由:決定籌備期間連絡地址及工作人員案。 說明:籌備 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#69.00-01社區發展協會相關文件列表.doc

34, 06-11, 公文-會議紀錄, 立, 06-11公文範例(呈報選前理監事會議紀錄). 35, 07-01, 議事-一次籌備, 籌, 07-01發起人暨第一次籌備會議議程範例. 於 www.wutai.gov.tw -

#70.會議紀錄

檔案內容. 990606發起人暨第一次籌備會議紀錄(含附件).pdf. 下載. 990606發起人暨第一次籌備會議紀錄(含附件).pdf. 下載. 990804第二次籌備會議紀錄(含附件).pdf. 於 ced.utaipei.edu.tw -

#71.中華民國國立高雄第一科技大學金融系系友會發起人暨第一次 ...

地. 點:高雄市左營區富民路211 號「樂品咖啡館」二樓會議室. 出席人數:全體籌備委員11 人(如會議簽名單). 主席:籌備會主任委員黃春長先生. 記錄:闕河士. 壹、主席報告 ... 於 www.dmb.nkfust.edu.tw -

#72.https://extws.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9V...

檢送發起人暨第一次籌備會議紀錄,請查照。 說明:檢附資料(各. 1. 份)如下:. 籌備會會議紀錄(含簽到表影本); 會員入會申請書格式; 徵求會員之公告相關文件. 於 extws.cyhg.gov.tw -

#73.會議記錄 - TWSIAM

一、籌備會發起人暨第一次籌備會議記錄第二次籌備會議記錄第三次籌備會議記錄. 於 twsiam.org -

#74.活動紀事 - 流通管理系

2019-11-15, 12/1流光乍影攝影特展活動海報. 2019-10-22, 系友會第二次籌備會議會議紀錄. 2019-10-14, 系友會第二次籌備會議開會通知. 2019-10-09, 系友會發起人暨第一 ... 於 dm.nutc.edu.tw -

#75.發起人暨第一次籌備會議議程《範例》

發起人暨第一次籌備會議 議程《範例》. (一)會議開始(發起人代表擔任臨時主席)。 (二)推選主席。 (三)主席致詞。 (四)來賓致詞(預先徵詢,如無則免列)。 於 welfare.nantou.gov.tw -

#76.「台灣交通大學土木工程系系友會」 發起人暨第1 次籌備會會議 ...

一、時間:中華民國105 年9 月11 日(星期日) 11:30~16:00. 二、地點:Bistro 302 餐廳--竹北市嘉豐十一路一段30 號2 樓. 三、主席:黃世昌. 記錄:周揚國. 於 ce.nycu.edu.tw -

#77.桃園市文昌國中教師會發起人暨第一次籌備會會議紀錄

(六)第一次籌備會議討論提案(由主任委員主持,委員應親自出席,不得委託他. 人代理;非籌備委員屬列席性質,得先行離席):. 一、案由:審查章程草案。 說明:章程草案須由 ... 於 wp.wcjhs.tyc.edu.tw -

#78.會議議程及紀錄 - 銘傳大學高中生專區|

html format="ckeditor" different_values="0"] 大會手冊第一屆第二次理事會、監事會議程. ... 第一屆第一次理事會、監事會議程 ... 發起人暨籌備會議紀錄. 於 seniorhigh.mcu.edu.tw -

#79.中華九天玄女文化推廣協會發起人暨第一次籌備會議紀錄

中華九天玄女文化推廣協會發起人暨第一次籌備會議紀錄一、時間:99年7月18日下午4點10分二、地點:台中縣清水鎮仁愛路209號三、出席人員 ... 於 jt0124.pixnet.net -

#80.台灣海洋生態觀光協會籌備會

台灣海洋生態觀光協會發起人暨第一次籌備會議會議紀錄. 一、時間:開會時間:103 ... 六、推選主席:發起人推選唐彥博先生擔任主席 記錄:江欣潔. 七、主席致詞:略。 於 mtour.tumt.edu.tw -

#81.980522新豐高中校友會發起人暨第1次籌備會議紀錄

新豐高級中學全國校友會發起人暨第一次籌備會議議程紀錄(一)會議開始:於5月22日18:40會議開始 (二)推選主席:與會出席21人,列席1人(蕭惠蘭校長), ... 於 www.sfsh.tn.edu.tw -

#82.申請組織台中市社會團體須知 - 台中市政府服務e櫃檯

成立大會暨第一屆第一次會員大會會議紀錄(範例) 38. 第一屆第一次理事與 ... 開會事由:召開「臺中市○○○○○協會」發起人暨第一次籌備會議(或第二次籌備會議)案. 於 eservices.taichung.gov.tw -

#83.苗栗縣人民團體全球資訊網- 申請籌組

註:請檢具公告徵求會員之具體資料(如:報紙、雜誌、網際網路等)併入第一次籌備會議紀錄報主管機關。 決議:. 4.案由:籌備期間經費之收繳及籌墊案。 於 sas.miaoli.gov.tw -

#84.社區發展協會【發起人及第一次籌組會議 - 雲林縣政府社會處

申請成立經主管機關(本府社會處)許可後,開始進行發起人會議及第一次、第二次籌組會議,相關應備文件如附件. 相關檔案 ... 發起人暨第一次籌備會-會議記錄(社區). 於 social.yunlin.gov.tw -

#85.洋幫辦發起人暨第一次籌備會議 - 好食集散地

4.案由:籌備期間經費之收繳及籌墊案。 說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大. 於 iseeyou.com.tw -

#86.台灣醫事聯合臨床技能發展學會台灣醫事聯合臨床 ... - 奇美醫院

開會事由:召開發起人會議暨第1 次籌備會議 ... 說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、第. 1 屆第1 次會員大會手冊、選票等之印 ... 於 sub.chimei.org.tw -

#87.發起人暨第2次籌備會議紀錄 - 台灣美容微創協會

第2次籌備會議紀錄一、時間: 107年8月5日(星期日)下午6:00分二、地點:台北市中山區中山北路二段59巷21號2樓之2 三、出席人員:應出席籌備委員: ... 於 npsalon88.pixnet.net -

#88.台灣手語翻譯協會第二次籌備會議會議紀錄

議程:協會屬初創時期,發起人、籌備委員等亦有必要讓會員知悉,故接納入會員大會手冊內容。 決議:通過。 四、 案由:擬定年度工作計畫及收支預算表乙案。(附件1-2) 於 taslifamily.org -

#89.宜蘭縣 協會籌備會發起人暨第一次籌備會議議程範例

2.案由二:草擬業務計畫及年度預算(包括籌備期間收支)。 說 明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#90.發起人暨第一次籌備會議議程 - 台灣農業設施協會

首頁>活動紀錄>籌備會議 ... 一) 會議開始(發起人代表艾群教授擔任臨時主席) ... 依籌組程序:(1)召開發起人暨第一次籌備會議,(2)召開第2次籌備會議(3)召開 ... 於 www.twasa.org.tw -

#91.發起人暨第一次籌備會議議程

第一次籌備會議 討論提案(由主任委員主持)(非籌備委員屬列席性質,得先行離席):. 案由:審查章程草案。 說明:章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。 決議:. 案由: ... 於 service.gov.taipei -

#92.中華民國磐石視障重建協會發起人會議暨第一次籌備會議紀錄

一、 會議開始(由發起人賴淑蘭女士擔任臨時主席) :. 首先感謝各位於百忙中抽空參加此次的會議,此協會中結合了醫學界之眼科醫師、護士、特殊教. 於 www.vghtc.gov.tw -

#93.中華多元教育協會發起人暨第一次籌備會會議記錄壹 - Facebook

中華多元教育協會發起人暨第一次籌備會會議記錄壹、會議時間:中華民國106年9月29日19點30分貳、會議地點:新北市土城區員林街22號參、出席人員:... 於 www.facebook.com -

#94.高雄市聽力師公會籌備會第一次籌備會議會議紀錄

說明:章程草案需由籌備會議審查後,提請大會通過。 ... 請籌備會會務人員將第二次籌備會開會通知隨同本次發起人暨第一次籌備會議記錄併送市府核備。 於 audiometryks.blogspot.com -

#95.台灣文化資產學會發起人會議暨第一次籌備會議

一、 會議開始(發起人代表擔任臨時主席). 二、 推選主席. 三、 主席致詞. 四、 報告事項. 五、 發起人會議討論提案. 1. 案由:推選籌備委員,組織籌備會案。 於 www.ths.url.tw -

#96.發起人暨第一次籌備會議

相關漫畫、動畫、遊戲產業等機構團體。 **個人創作者 **漫畫家/插畫家 歡迎加入!! ::: 目前位置:主選單>活動紀錄>聯盟事務>發起人暨第一次籌備會議 ... 於 acg.mes.stust.edu.tw -

#97.發起人會議暨第一次籌備會議紀錄@ NCKUAA-Yilan的日誌

201408060015發起人會議暨第一次籌備會議紀錄 ; 一、時間:103年 6 ; 二、地點:國立宜蘭大學生資大樓(生物資源學院) ; 三、出席人員: 20 人(應出席人數:37 ... 於 blog.xuite.net -

#98.俟完成所有籌組流程(成立大會)後 - 新北市教師會

尚未徹銷者。 發起人會議. 組織籌備會. 申請及召開成立大會. (選舉理、監事). 第一次理事會暨第一次監事會. 報請主管機關核准備案. 並發給立案證書及理事長當選證書. 於 www.ntpta.org.tw